印度昌迪加尔城市规划

柯布西耶《光辉城市》知识讲解

——城市规划与光辉城市

柯布西耶的成长与转变

第一次世界大战后 倡导新建筑 建筑要走工业化的道路 住房是居住的机器

(注重功能的满足)

第二次世界大战后

建筑具有综合性

粗野主义的建筑风格

马赛公寓

(注重建筑的综合性)

后期1955年的朗香教堂 混凝土的雕塑作品 (注重人的感受)

光辉城市的提出在30年代而真正的实施这一理念是在1956年的印度昌迪加尔

汇合成一个 有机体,形态上是协调的,功能上延续的,空间上互补的,融会的。

两者是动态 的和谐的统一。

表现形式: 在城市里建高层建筑,现代交通网和大片绿地,为人类创造充满阳光的Fra bibliotek代化的生活环境

设· 计特征

●首先用细柱抬高建筑离开地面,让连续的绿地在建筑下面通过

●由于城市中地面已经被建筑充满了,将把公园抛向天空作有效的屋顶花园.

●由大柱距的空间结构体系必然带来开敞式的平面布局,其中可以安装自由灵活 的给段划分空间

●带形窗不熟柱距开间尺寸的限制,采光面积更为有效,柯布创造的”二到一” 跃层室内空间富于明暗光感的变化。

● 由于外墙不承重,自由开闭的幕墙和灵活划分空间的隔断满足功能与美观 的需要。

昌迪加尔规划平面图

由城市干道网划分成的矩形街区,每 块面积约为100公顷(800×1200 米),按邻里单位的概念进行规划, 居住人口各为 5000~20000人。邻里 单位内的商业布局模仿东方古老的 街道集市,横贯邻里单位。邻里单 位中间与绿带相结合,设置纵向道 路,绿带中布置小学、幼儿园和各 种活动场地。 城市行政中心附近设置广场。广场 上的车行道和人行道布置在不同的 高程上。各建筑物主要立面向着广 场,经常使用的停车场和次要入口 设在背面或侧面。在建筑方位上考 虑了夏季的主导风向和穿堂风。广 场上设置水池,以增加空气湿度, 丰富景观。在设计中强调了建筑空 间尺度和人体尺度的关系。

城市规划案例分析——印度昌迪加尔规划

• 昌迪加尔的规划设计功能明确,布局规 整,得到一些好评。批评者认为城市布局 过于从概念出发。从建成后的效果看,建筑 之间距离过大;广场显得空旷单调;建筑空 间与环境不够亲切;对城市居民的生活内

容考虑不够。城市建成使用后的几十年中, 已作了一些调整。

昌迪加尔街景

• 印度人民重新当家作主,试图由这个 新城而树立起对国家未来的无限向往和美

• 由城市干道网划分成的矩形街区,每块 面积约为100公顷(800×1200米),按邻里 单位的概念进行规划,居住人口各为 5000~20000人。邻里单位内的商业布局 模仿东方古老的街道集市,横贯邻里单位。 邻里单位中间与绿带相结合,设置纵向道 路,绿带中布置小学、幼儿园和各种活动 场地。

• 城市行政中心附近设置广场。广场上的 车行道和人行道布置在不同的高程上。各 建筑物主要立面向着广场,经常使用的停 车场和次要入口设在背面或侧面。在建筑 方位上考虑了夏季的主导风向和穿堂风。 广场上设置水池,以增加空气湿度,丰富 景观。在设计中强调了建筑空间尺度和人 体尺度的关系。

尼赫鲁的梦想

昌迪加尔 昌迪加尔街头掠影昌迪加尔兴建之初,彼 时的印度,新获独立,用中国人常说的话 叫“百废待兴”,无论是经受过专业训练 的建筑和规划人才,还是国家的经济状况, 都很难负担这样一个全新城市的建造。在 国力贫弱之时建造这样的新城,所需要的 人力和物力投资说不定也是劳民伤财。当 然,一个新获独立的国家需要这样的“样 板工程”来激发民族自信心,城市博物馆 入口处的大海报上印着尼赫鲁的一小段豪 言壮语:让这里成为一个自由之印度的新 城市符号,脱离传统的束缚,表达我们未 来的民族信念。

• 印度昌迪加尔是从平地兴建起来的新城市。 1951年法国建筑师勒·柯布西耶受聘负责新 城市的规划工作。他制定了城市的总体规 划,并从事首府行政中心的建筑设计工作。

柯布西耶

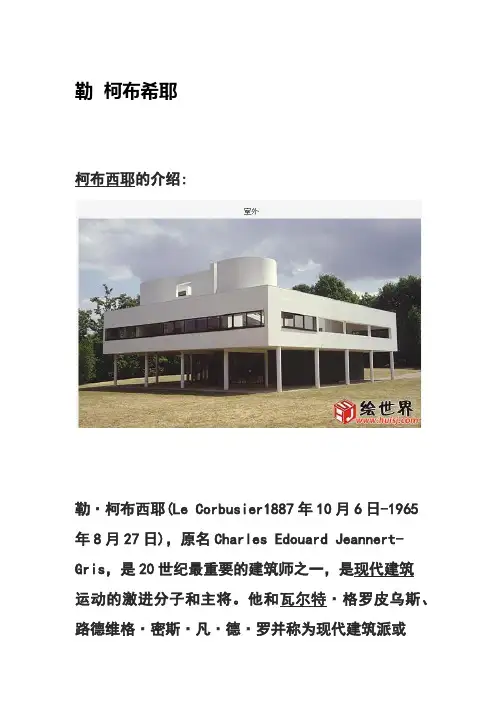

勒柯布希耶柯布西耶的介绍:勒·柯布西耶(Le Corbusier1887年10月6日-1965年8月27日),原名Charles Edouard Jeannert-Gris,是20世纪最重要的建筑师之一,是现代建筑运动的激进分子和主将。

他和瓦尔特·格罗皮乌斯、路德维格·密斯·凡·德·罗并称为现代建筑派或国际形式建筑派的主要代表。

又译做柯比意。

勒·柯布西耶出生于瑞士西北靠近法国边界的小镇,父母从事钟表制造,少内时曾在故乡的钟表技术学校学习,对美术感兴趣,1907年先後到布达佩斯和巴黎学习建筑,在巴黎到以运用钢筋混凝土著名的建筑师奥古斯特·贝瑞处学习,後来又到德国贝伦斯事务所工作,彼得·贝伦斯事务所以尝试用新的建筑处理手法设计新颖的工业建筑而闻名,在那里他遇到了同时在那里工作的瓦尔特·格罗皮乌斯和路德维格·密斯·凡·德·罗,他们互相之间都有影响,一起开创了现代建筑的思潮。

他又到希腊和土耳其周游,参观探访古代建筑和民间建筑。

勒·柯布西耶于1917年定居巴黎,同时从事绘画和雕刻,与新派立体主义的画家和诗人合编杂志《新精神》,按自己外祖父的姓取笔名为勒·柯布西耶,他在第一期就写到:“一个新的时代开始了,它植根于一种新的精神,有明确目标的一种建设性和综合性的新精神。

”後来他把其中发表的一些关于建筑的文章整理汇集出版单行本书《走向新建筑》,激烈否定十九世纪以来的因循守旧的建筑观点、复古主义的建筑风格,歌颂现代工业的成就,提出“我们的时代正在每天决定自己的样式”,称颂工程师的工作方法,“工程师受经济法则推动,受数学公式所指导,使我们与自然法则一致,达到了和谐。

”提出“住房是居住的机器”,鼓吹以工业的方法大规模地建造房屋“建筑的首要任务是促进降低造价,减少房屋的组成构件。

柯布西耶生平及作品

勒﹒柯布西耶一、个人信息:Le Corbusier,1887~1966,瑞士原名夏尔· 爱德华·让纳雷1887 出生于瑞士拉绍德封父母从事钟表制造,少年时曾在故乡的钟表技术学校学习,对美术感兴趣1905~1908 在家乡的一所艺术学校学习,游历欧洲1908~1909,到巴黎在著名建筑师佩雷处工作(佩雷因较早运用钢筋混凝土而著名)到柏林德国著名建筑师贝雷斯处工作(贝伦斯以设计新颖的工业建筑而著名),在那里他遇到了同时在那里工作的瓦尔特·格罗皮乌斯和路德维格·密斯·凡·德·罗,他们互相之间都有影响,一起开创了现代建筑的思潮。

第一次世界大战发生之前,他曾在地中海一带周游参观古代建筑遗迹和地方民间建筑。

1917,定居巴黎,同时从事绘画和雕刻,按自己外祖父的姓取笔名为勒·柯布西耶1920,与新派立体主义画家和诗人合编名为《新建筑》的综合性杂志1923,将文章汇集出版《走向新建筑》宣扬现代主义是一种几何精神,一种构筑精神与综合精神,提出“房屋是居住的机器”。

1927年国际联盟总部设计方案1928年萨伏伊别墅(Villa Savoy)1930-1932年巴黎瑞士学生宿舍(Pavillion Suisse A La Cite Universitaire AParis)1936年巴西里约热内卢教育卫生部大楼1946-1957年马赛公寓大楼(L’unite d’Habitation ,Marseille)1950-1953年郎香教堂(La Chapelle de Ronchamp)1950~1955 朗香圣母教堂1951~1965 印度昌迪加尔行政区规划设计1952~1960 法国里昂拉土雷特修道院1953~1954 哈佛大学卡本特视觉艺术中心1965 卒于法国著作:《走向新建筑》中心思想:激烈否定19世纪以来因循守旧的复古主义、折衷主义的建筑观点和建筑风格,激烈主张创造表现新时代的新建筑。

柯布西耶

勒· 柯布西耶(Le Corbusier)主要建筑作品:

年代不详 佛莱别墅(Villa Fallet) 1927年 国际联盟总部设计方案 1928年 萨伏伊别墅(Villa Savoy 1930-1932年 巴黎瑞士学生宿舍 (Pavillion Suisse A La Cite Universitaire A Paris) 1936年 巴西里约热内卢教育卫生部大楼 1946-1957年 马赛公寓大楼 (L’unite d’Habitation ,Marseille) 1950-1953年 郎香教堂 (La Chapelle de Ronchamp) 50年代初 印度昌迪加尔城市规划

勒· 柯布西耶(Le Corbusier)

简介

勒· 柯布西耶 (Le Corbusier,1887-1965年),是对 当代生活影响最大的建筑师,是20世纪文艺复兴式 的巨人,是毕生充满活力,永无休止进行创造的设 计大师、建筑大师和艺术大师,在现代建筑运动中, 他最有效地充当了前后两大阶级的旗手:20年代的 功能理性主义和后来更广泛的有机建筑阶段。 他是20世纪最多才多艺的大师:建筑师、规划师、 家具设计师、现代派画家、雕塑家、挂毯设计师, 同时他又是多产作家,出版有50多部专著及无数文 章。

萨伏伊别墅(Villa Savoy)

勒· 柯布西耶

萨伏伊别墅宅基为矩形,长约22.5米, 宽为20米,共三层。设计上与以往的欧 洲住宅大异其趣。轮廓简单,像一个白 色的方盒子被细柱支起。水平长窗平阔 舒展,外墙光洁,无任何装饰,但光影 变化丰富。别墅虽然外形简单,但内部 空间复杂,如同一个内部精巧镂空的几 何体,又好像一架复杂的机器。采用了 钢筋混凝土框架结构,平面和空间布局 自由,空间相互穿插,内外彼此贯通, 它外观轻巧,空间通透,装修简洁,与 造型沉重、空间封闭、装修繁琐的古典 豪宅形成了强烈对比。

城市规划原理—柯布西耶-集中主义精选全文

城市道路按照不同功能分为从快速道路到居住区内的支路共7个等级, 横向干道和纵向干道形成直角正交的棋盘状道路系统。此外,全城还有 一个安排在绿地系统中的人行道和自行车道交通系统。

由城市干道网划分成的矩形街区,每块面积约为100公顷 (800×1200米),按邻里单位的概念进行规划,居住人口各为 5000~20000人。邻里单位内的商业布局模仿东方古老的街道集 市,横贯邻里单位。邻里单位中间与绿带相结合,设置纵向道路, 绿带中布置小学、幼儿园和各种活动场地。

勒·柯布西耶把首府的行政中心当 作城市的“大脑”。主要建筑有议会 大厦、邦首长官邸、高级法院等,布 置在山麓下全城顶端,可俯视全城。

博物馆、图书馆等作为城市的“神 经中枢”位于大脑附近,地处风景区。

全城商业中心设在作为城市纵横轴 线的主干道的交叉处,象征城市的 “心脏”。

大学区位于城市西北侧,好似“右 手”;工业区位于城市东南侧,好似 “左手”。城市的供水、供电、通信 系统象征“血管神经系统”;

TEXT 01 TEXT 02 他的思考 TEXT 04 TEXT 05 TEXT 06 TEXT 07

一、传统的城市已出现功 能性的老朽。 二、拥挤的问题可以用提 高密度来解决。 三、主张调整城市内部的 密度分布。 四、新型的、高效率的城 市交通系统

TEXT 01 TEXT 02 TEXT 03 规划观点 TEXT 05 TEXT 06 TEXT 07

Thank you

集中城市主义

项目

内容

特点

居住模式

共同核心思想

《明日的城市》 柯布西耶1922年发表

集权中心

伏埃森规划

现代城市思想及主要理论

三、城市集中:柯布西埃的现代城市设想

1、柯布西埃城市规划ห้องสมุดไป่ตู้想要点

注重功能,提倡城市集中;增加绿地;改善交通。 城市规划观:技术功能、高密度、不同建筑形式、高效交通。

1)1922年发表《明日的城市》。假设300万人的城市,其中40万人居住在24

座60层的摩天大楼中,60万人居住在多层连续板式楼中,200万人居住在花 园住宅中。

障,以水为堑;目注中原,意在自保”的建设理念。

另一方面,更突出的是礼制传统对城市建设的影响,如《周礼.考工记》 的匠人营国制度。 2、古希腊的希波丹姆模式(Hipodamus),这种模式以方格网道路系统为骨 架,以城市广场为中心。 3、古罗马《建筑十书》中也有关于城市建设公共工程的记述。

§2 近现代城市规划发展

成为“在活动上相互关联的功能集中点”,彼此之间用绿化带隔离。

同时进一步完善功能与配套,逐步向城外新区疏解城市人口,变无秩 序的集中为有秩序的分散。

1918年沙里宁与荣格在赫尔辛基新区明克尼米-哈格提出建17万人的扩

展方案,是其城市疏散思想的延续。

1934年沙里宁发表《城市——它的成长、衰败与未来》(The City—Its

城市规划学科发展及主要理论

§1 城市规划体系早期发展

发展的基础是古代城市规划思想体系和近现代城市规划理论与实践探索。 1、古典城市规划模式

古代的城市,如中国、西亚、埃及、印度等以农业文明为特征的城市由

于社会背景等原因,一般规模较小,实际上是以防御为主要功能的城池建设 规划,军事要塞城市尤其如此。如古代百越(今两广地区)城池 “以山为

Growth,Its Decay,Its Future)。 提出有机疏散的两个基本原则:

柯布西耶

勒·柯布西耶勒·柯布西耶,法国建筑师、都市计划家、作家、画家,是20世纪最重要的建筑师之一,是现代建筑运动的激进分子和主将,被称为“现代建筑的旗手”。

路德维格·密斯·凡·德·罗\弗兰克·洛依德·赖特以及w.格罗皮乌斯并称为四大现代建筑大师,是现代建筑派或国际形式建筑派的主要代表。

柯布西耶出生于瑞士西北靠近法国边界的小镇,父母从事钟表制造,少年时曾在故乡的钟表技术学校学习,对美术感兴趣,1907年先后到布达佩斯和巴黎学习建筑,在巴黎到以运用钢筋混凝土著名的建筑师奥古斯特·贝瑞处学习,后来又到德国贝伦斯事务所工作,彼得·贝伦斯事务所以尝试用新的建筑处理手法设计新颖的工业建筑而闻名,在那里他遇到了同时在那里工作的格罗皮乌斯和密斯·凡·德·罗,他们互相之间都有影响,一起开创了现代建筑的思潮。

他又到希腊和土耳其周游,参观探访古代建筑和民间建筑。

柯布西耶于1917年定居巴黎,同时从事绘画和雕刻,与新派立体主义的画家和诗人合编杂志《新精神》,按自己外祖父的姓取笔名为勒·柯布西耶,他在第一期就写到:“一个新的时代开始了,它植根于一种新的精神,有明确目标的一种建设性和综合性的新精神。

”后来他把其中发表的一些关于建筑的文章整理汇集出版单行本书《走向新建筑》,激烈否定十九世纪以来的因循守旧的建筑观点、复古主义的建筑风格,歌颂现代工业的成就,提出“我们的时代正在每天决定自己的样式”,称颂工程师的工作方法,“工程师受经济法则推动,受数学公式所指导,使我们与自然法则一致,达到了和谐。

”提出“住房是居住的机器”,鼓吹以工业的方法大规模地建造房屋“建筑的首要任务是促进降低造价,减少房屋的组成构件。

”对建筑设计强调“原始的形体是美的形体”,赞美简单的几何形体。

柯布西耶一生设计的作品过百项,代表作品也较多,右图是后人较为熟知的作品。

柯布西耶的现代城市理论

昌迪加尔城最著名的标志----张开的手 昌迪加尔城最著名的标志----张开的手

昌迪加尔城最著名的标志“张开的手The 昌迪加尔城最著名的标志“张开的手The Open Hand”是勒柯布西耶为该城设计的最 Hand” 著名的纪念碑之一,也是这所城市的象征。 这是一只从一个下陷的深沟中高耸出85英 这是一只从一个下陷的深沟中高耸出85英 尺的可旋转的金属巨手,它代表着:宽容 的接受,无私的给予。纪念碑“ 的接受,无私的给予。纪念碑“张开的手 The Open Hand”两旁是相隔甚远的议会大 Hand” 厦和高等法院,备受争议的距离给勒柯布 西耶带来了许多指责。 建筑历史家吉甸就曾经写信给勒柯布西耶 问他为什么要把议会大厦和高等法院之间 拉开如此大的距离,勒柯布西耶的回答是: 我这么做是想把它作为喜马拉雅山的参照 物,这里应该是人们释放紧张的场所,敬 畏自然的地方,昌迪加尔是向喜马拉雅山 的献礼。

勒·柯布西耶的—— 柯布西耶的—— 300万人口现代城市的城区设想草图 300万人口现代城市的城区设想草图

1.中心地区楼群 2.公寓地区楼群 3. 3.地区(独立住宅) 4.交通中心 5.各种公共设施 6.大公园 7.工厂区

1922年巴黎秋季沙龙展览会曾展出勒· 1922年巴黎秋季沙龙展览会曾展出勒· 柯布西耶的可容 300万人口现代城市规划设想草图。其布局设想是:城市 300万人口现代城市规划设想草图。其布局设想是:城市 中心是铁路、航空和汽车交通的汇集点;站屋广场采用多 层空间处理。市中心区布置24幢60层的摩天办公楼,人口 层空间处理。市中心区布置24幢60层的摩天办公楼,人口 密度为每公顷3000人。中心区西侧布置市政府、博物馆、 密度为每公顷3000人。中心区西侧布置市政府、博物馆、 市级管理机构以及一个英国式花园。中心区东侧为工业区、 仓库和铁路货运站。中心区的南北两侧为住宅区,人口密 度约为每公顷300人。城区四周为保留的发展用地, 度约为每公顷300人。城区四周为保留的发展用地,布置绿 地和运动场。城市郊区布置若干个田园城镇。城区住100 地和运动场。城市郊区布置若干个田园城镇。城区住100 万人,田园城镇容纳200万人。 万人,田园城镇容纳200万人。

[指导]印度昌迪加尔城市规划

印度昌迪加尔城市规划昌迪加尔规划平面图昌迪加尔是由勒·柯布西耶设计的印度旁遮普邦的新首府,面积约3600平方公里,人口规模为50万(一期为15万人)。

昌迪加尔的建议地点由政府选定在喜马拉雅山多岩的支脉山麓地带,在两条相距约8km的河流之间是一块略向西南倾斜的高地,平缓的地貌适合于任何规划体系,勒·柯布西耶的城市形态象征生物形体的构思构成了城市总图的特征。

主脑是行政中心,设在城市的顶端,以喜马拉雅山脉为背景,商业中心犹如人的心脏,博物馆、大学区与工业区分别放在城市的两侧,似人的双手,道路系统构成了骨架,建筑物像肌肉一样贴附其上,水电系统似血管神经遍及全市。

(如图1) ( 图解:1、行政中心 2、商业中心 3、接待中心 4、博物馆与运动场 5、大学 6、市场 7、绿带与游憩设施 8、商业街 )勒·柯布西耶采用了他早年规划中特有的方格网道路系统,昌迪加尔的总平面不是棋盘方格,横向街道呈微弧度线型,增加了道路的趣味,所有道路节点设环岛式交叉口。

行政中心、商业中心、大学区和车站、工业区由主要干道连成一个整体,次要道路将城市用地划分为 800mXl200m的标准街区,在这样一个基本框架中布置了纵向贯穿全城的宽阔绿带和横向贯穿全城的步行商业街,构成了昌迪加尔总平面的完整概念。

在每个街区中,纵向的宽阔绿带里布置有诊所、学校等设施以及步行道、自行车道,横向步行商业街上布置了地段商店、市场和娱乐设施,其余部分开辟为居住用地,以环形道路相连,共同构成了一个向心的居住街坊。

行政中心是昌迪加尔的核心与标志,由秘书处办公楼、议会大厦、总督官邸和最高法院组成。

前三者布置在进入行政中心的主干道左侧,最高法院远离它们,布置在右侧,加之雕塑、水池、步行广场和坡地、草地,构成了均衡而又极为精致的平面(如图2)。

( 图解:1、议会 2、各部办公楼 3、首长官邸 4、最高法院 5、游泳池 6、山丘 7、雕塑 )在设计中勒·柯布西耶充分汲取了印度传统建筑的地方性、民族性特征,以极为娴熟的构图手法表达了新与旧、民族与国际相互统一和谐的设计思想。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

xxxx城市规划xx规划平面图昌迪加尔是由勒·柯布西耶设计的印度旁遮普邦的新首府,面积约3600平方公里,人口规模为50万(一期为15万人)。

昌迪加尔的建议地点由政府选定在喜马拉雅山多岩的支脉山麓地带,在两条相距约8km的河流之间是一块略向西南倾斜的高地,平缓的地貌适合于任何规划体系,勒·柯布西耶的城市形态象征生物形体的构思构成了城市总图的特征。

主脑是行政中心,设在城市的顶端,以喜马拉雅山脉为背景,商业中心犹如人的心脏,博物馆、大学区与工业区分别放在城市的两侧,似人的双手,道路系统构成了骨架,建筑物像肌肉一样贴附其上,水电系统似血管神经遍及全市。

(如图1)(图解:1、行政中心2、商业中心3、接待中心4、博物馆与运动场5、大学6、市场7、绿带与游憩设施8、商业街)勒·柯布西耶采用了他早年规划中特有的方格网道路系统,昌迪加尔的总平面不是棋盘方格,横向街道呈微弧度线型,增加了道路的趣味,所有道路节点设环岛式交叉口。

行政中心、商业中心、大学区和车站、工业区由主要干道连成一个整体,次要道路将城市用地划分为800mXl200m的标准街区,在这样一个基本框架中布置了纵向贯穿全城的宽阔绿带和横向贯穿全城的步行商业街,构成了昌迪加尔总平面的完整概念。

在每个街区中,纵向的宽阔绿带里布置有诊所、学校等设施以及步行道、自行车道,横向步行商业街上布置了地段商店、市场和娱乐设施,其余部分开辟为居住用地,以环形道路相连,共同构成了一个向心的居住街坊。

行政中心是昌迪加尔的核心与标志,由秘书处办公楼、议会大厦、总督官邸和最高法院组成。

前三者布置在进入行政中心的主干道左侧,最高法院远离它们,布置在右侧,加之雕塑、水池、步行广场和坡地、草地,构成了均衡而又极为精致的平面(如图2)。

(图解:1、议会2、各部办公楼3、首长官邸4、最高法院5、游泳池6、xx7、雕塑)在设计中勒·柯布西耶充分汲取了印度传统建筑的地方性、民族性特征,以极为娴熟的构图手法表达了新与旧、民族与国际相互统一和谐的设计思想。

为了抑制秘书处办公楼的巨大体量,他就使它远离主干道,并以端头朝向城市,因此,当人们进入行政中心时,可以从最有利的视角看到议会大厦富有个性的建筑形象,这样,在穿过整个行政中心时,人们始终处于一种均衡的构图之中。

1950年8月31日梅亚的主要副手马太·诺维斯基(Matthew Nowicki)遇空难逝世,使梅亚自觉不能承担任务而请辞。

接手任务的是瑞士建筑师勒·柯布西耶(Le Corbusier)。

他的团队对昌加迪尔重新作了规划,将城市设计成方格状分布。

相对梅亚重视小区的连接而言,勒·柯布西耶更重视空间的分布和利用。

然而,新规划依然保留了原计划中不少的理念,例如原计划中「小区」的概念,就衍化成新计划里「小区」。

现在昌迪加尔城市共划分为约60个方格,每个面积约为1.5公里乘1.5公里,顺序命名为第1区至第60区,但由于勒·柯布西耶认为「13不祥」,故此没有第13区。

当时勒·柯布西耶还为各主要建筑物作了设计,展现了1950年代的尖端建筑风貌。

然而,後期昌迪加尔政府没有严格按照勒·柯布西耶的规划行事,使周边出现了一些与原规划相矛盾的小镇和军营。

雅典宪章,即国际建筑协会(C.I.M.)于1933年8月在雅典会议上制定的一份关于城市规划的纲领性文件——“城市规划大纲”。

它集中反映了当时“新建筑”学派,特别是法国勒·柯比西埃(Le Corbusier)的观点。

他提出,城市要与其周围影响地区成为一个整体来研究。

城市规划的目的是解决居住、工作、游息与交通四大功能活动的正常进行。

并认为:居住问题为人口密度过大、缺乏空地及绿化、生活环境质量差、公共设施少且分布不合理等。

建议住宅区要有绿带与交通道路隔离,住宅区按邻里单位规划;工作问题是由于工作地点在城市中无计划的布置,远离居住区,从而造成过分拥挤而集中的人流交通。

建议有计划地确定工业与居住的关系,缩小其距离,以减少上下班的人流;游息问题是大城市缺乏空地、城市绿地面积少且位置大多偏于郊区。

建议新建的居住区要多保留空地,增辟旧区绿地,降低旧区的人口密度,并在市郊保留良好的风景地带;针对交通恶化问题,靠局部的放宽改进道路并不能解决问题,须从整个道路系统的规划入手,考虑适应机动交通发展的全新道路系统。

街道要以车辆行驶速度作为功能分类的依据,分为交通要道、住宅区街道、商业区街道、工业区街道等,并按照调查统计的交通资料来确定道路宽度。

“宪章”认为城市的种种矛盾是由大工业生产方式的变化及土地私有而引起,应按全市人民的意志规划。

其步骤为:在区域规划基础上,按居住、工作、游息进行分区及平衡后,建立三者联系的交通网。

并强调居住为城市主要因素。

城市规划是一个三度空间科学,应考虑立体空间,并以国家法律的形式保证规划的实现。

以上各章总结与说明:我们可以将前面各章关于城市四大活动之各种分析总结起来说:现在大多数城市中的生活情况,未能适合其中广大居民在生理上及心理上最基本的需要。

自机器时代开始以来,这种生活情况是各种私人利益不断滋长的的一个表现。

城市的滋长扩大,是使用机器逐渐增多所促成——一个从工匠的手工业改成大规模的机器工业的变化。

虽然城市是经常的在变化,但我们可以说普遍的事实是:这些变化是没有加以预料的,因为缺乏管制和未能应用现代城市计划所认可的原则,所以城市的发展遭受到极大的损害。

一方面是必须担任的大规模重建城市的迫切工作,一方面却是市地的过度的分割。

这两者代表了两种矛盾的现实。

这个尖锐的矛盾,在我们这个时代造成了一个最为严重的问题:这个问题是使我们急切需要建立一个土地改革制度,它的基本目的不但要满足个人的需要,而且要满足广大人民的需要。

如两者有冲突的时候,广大人民的利益应先于私人的利益。

城市应该根据它所在区域的整个经济条件来研究,所以必须以一个经济单位的区域计划,来代替现在单独的孤立的城市计划。

作为研究这些区域计划的基础,我们必须依照由城市之经济势力范围所划成的区域范围来决定城市计划的范围。

xx计划工作者的主要工作是:一、将各种预计作为居住、工作、游息的不同地区,在位置和面积方面,作一个平衡的布置,同时建立一个联系三者的交通网。

二、订立各种计划,使各区依照它们的需要和有机律而发展。

三、建立居住、工作和游息各地区间的关系,务使在这些地区间的日常活动可以最经济的时间完成,这是地球绕其轴心运行的不变因素。

在建立城市中不同活动空间的关系时,城市计划工作者切不可忘记居住是城市的一个为首的要素。

城市单位中所有的各部分都应该能够作有机性的发展。

而且在发展的每一个阶段中,都应该保证各种活动间平衡的状态。

所以城市在精神和物质两方面都应该保证个人的自由和集体的利益。

对于从事于城市计划的工作者,人的需要和以人为出发点的价值衡量是一切建设工作成功的关键。

一切城市计划应该以一幢住宅所代表的细胞作出发点,将这些同类的细胞集合起来以形成一个大小适宜的邻里单位。

以这个细胞作出发点,各种住宅、工作地点和游息地方应该在一个最合适的关系下分布在整个城市里。

要解决这个重大艰巨的问题,我们必须利用一切可以供我们使用的现代技术,并获得各种专家的合作。

一切城市计划所采取的方法与途径,基本上都必须要受那时代的政治社会和经济的影响,而不是受了那些最后所要采用的现代建筑原理的影响。

有机的城市之各构成部分的大小范围,应该依照人的尺度和需要来估量。

城市计划是一种基于长宽高三度空间而不是长宽两度的科学,必须承认了高的要素,我们方能作有效的及足量的设备以应交通的需要和作为游息及其他用途的空地的需要。

最急切的需要,是每个城市都应该有一个城市计划方案与区域计划、国家计划整个的配合起来,这种全国性、区域性和城市性的计划之实施,必须制定必要的法律以保证其实现。

每个城市计划,必须以专家所作的准确的研究为根据,它必须预见到城市发展在时间和空间上不同的阶段。

在每一个城市计划中必须将各种情况下所存在的每种自然的、社会的、经济的和文化的因素配合起来。

1920年代末,现代建筑运动走向高潮,在国际现代建筑会议(CIAM)第一次会议的宣言中,提出了现代建筑和建筑运动的基本思想和准则。

其中认为,城市化的实质是一种功能秩序,对土地使用和土地分配的政策要求有根本性的变革。

1933年召开的第四次会议的主题是“功能城市”,会议发表了《雅典宪章》。

《雅典宪章》依据理性主义的思想方法对城市中普遍存在的问题进行了全面分析,提出了城市规划应当处理好居住、工作、游憩和交通的功能关系,并把该宪章称为现代城市规划的大纲。

《雅典宪章》在思想上认识到城市中广大人民的利益是城市规划的基础,因此,它强调“对于从事于城市规划的工作者,人的需要和以人为出发点的价值衡量是一切建设工作成功的关键”,在宪章的内容上也从分析城市活动入手提出了功能分区的思想和具体做法,并要求以人的尺度和需要来估量功能分区的划分和布置,为现代城市规划的发展指明了以人为本的方向,建立了现代城市规划的基本内涵。

但很显然,《雅典宪章》的思想方法是奠基于物质空间决定论的基础之上的。

这一思想在城市规划中的实质在于通过物质空间变量的控制,就可以形成良好的环境,而这样的环境就能自动地解决城市中的社会、经济、政治问题,促进城市的发展和进步。

这是《雅典宪章》所提出来的功能分区及其机械联系的思想基础。

《雅典宪章》最为突出的内容就是提出了城市的功能分区,而且对以后的城市规划的发展影响也最为深远。

它认为,城市活动可以划分为居住、工作、游憩和交通四大活动提出城市规划研究和分析的“最基本分类”,并提出“城市规划的四个主要功能要求各自都有其最适宜发展的条件,以便给生活、工作和文化分类和秩序化。

”。

功能分区在当时有着重要的现实意义和历史意义,它主要针对当时大多数城市无计划、无秩序发展过程中出现的问题,尤其是工业和居住混杂导致的严重的卫生问题、交通问题和居住环境问题等,而功能分区方法的使用确实可以起到缓解和改善这些问题的作用。

另一方面,从城市规划学科的发展过程来看,《雅典宪章》所提出的功能分区也是一种革命。

它依据城市活动对城市土地使用进行划分,对传统的城市规划思想和方法进行了重大的改革,突破了过去城市规划追求图面效果和空间气氛的局限,引导了城市规划向科学的方向发展。