论中国人口的分布规律及成因与其的合理性

试析中国人口分布的合理性

试析中国人口分布的合理性试析中国人口分布的合理性2012级城市规划与资源管理(ZZB)中国人口分布的规律:1)东部沿海地区人口集中,西部内陆地区人口稀少;2)东南地区人口稠密,西北地区人口稀少,且以瑷珲—腾冲线有明显的界限;3)多分布在低地地区,像长三角,珠三角,黄淮海平原,四川盆地等都是我国人口集中分布的地区。

影响人口分布的因素,主要有自然因素,社会经济因素,历史和政治因素,所以虽然中国的人口分布极不平衡,但是其人口分布仍有其合理性。

纵观世界人口分布的特点,人口最稠密地区都是自然条件优越,资源丰富,经济发达,历史悠久的地区;而人口稀少的地区,则是自然环境恶劣,资源尚未很好开发,经济欠发达的地区。

下面便从这些影响因素,对我国人口分布的合理性,作简单的分析:1)自然因素:东部地区以季风气候为主,夏季高温多雨,冬季寒冷少雨,降水较丰沛,而且东部以平原为主,其优越的气候及地形最适宜发展农业,而我国在很长一段时间上,绝大部分人口都从事农业生产活动,所以东部地区的人口承载力比较高,而西部地区以山地为主,大多为高原,荒漠,虽然地域辽阔,但不适宜开耕,不适合农业生产,而且远离沿海,水分不足,土地开发利用受到限制,从而导致人口分布稀疏,但也得以使其生态得到保护。

2)社会经济因素:东部沿海地区生产力水平高,与外部的联系紧密,尤其是改革开放,更加促进了东部沿海地区的经济发展,使其成为经济发展的重心,加上东部便利的交通,更加快了其经济的发展,带动了人口的快速流动。

随着经济的高速发展,劳动力需求也加大,东部稠密的人口,为经济发展提供了大量的劳动力,进而促进经济的发展。

近年来,东部沿海地区以第二,第三产业为主,也因此吸引了众多的人向东部沿海地区流动。

高铁,城际铁路等交通设施的进一步完善,更加快了人口的流动。

虽然东部人口密度远大于西部,但是由于西部生态环境脆弱,其人口对于环境的压力远大于东部地区。

3)历史和政治因素:东部地区一直都是经济,政治中心,多个历史古都,历史名城都在东部,如有2500年历史的苏州,“六朝古都”南京……。

第3讲人口分布与人口合理容量(高考地理一轮复习课件)

• 1.自然因素

•

自然因素主要指气候、水文、地貌、土壤等。其评价性语言是:

凡气温适中、降水适宜、

• 河湖众多、水源充足、地势低平、土壤肥沃的地区,人口数量多、 人口密度大,相反则少。

• 2.人文因素

•

人文因素包括经济发展水平、交通、政治、历史、宗教、军事以

及新兴起的因素,如环

•

境因素(主要指环境污染是否严重),即包括经济因素、社会因素、

•

(2)关于四国人口分布的原因的叙述,正确的是

•

A.①国中部、西部海拔高,气候寒冷,人口稀少

•

B.②国人口最密集区的分布与该国工业分布一致

•

C.③国西部深居内陆,气候干旱,人口稀少

•

D.④国中部地势低平,气候湿热,人口稀少

答案 (1)D (2)B

考点二 环境人口容量与人口合理容量

• 2.(2011·北 京文综)读图, 回答下题。

答案 (1)B (2)D

•

(2)宁夏南部地

区今后一段时间人口发展

的正确做法是

• A.放宽生育政策,鼓励 生育

• B.增加人口密度,接纳 宁夏北部地区的移民

• C.垦荒拓耕,向宁夏东 部地区迁出部分人口

• D.提高水资源利用率, 同时向宁夏北部地区迁出 部分人口

对人口分布的影响因素的分析和评价

• 对人口分布的影响因素的分析和评价

第3讲 人口分布与人口合理容量

基础知识回顾:

• 一、人口分布

• 1.世界人口分布

•

(1)世界人口主要集中在北半球中低纬度近海

平原地带

•

(2)人口密集区:亚洲东部和南部、欧洲大部

分、美国东部。

• 2.我国人口分布

高中地理备课参考 人口分布与人口合理容量

1991 年,中科院自然资源综合考察委员会发表了《中国土地资源生产能力及人口承载 力研究》报告,该报告认为,我国的环境人口容量应该控制在 16 亿左右。

尽管人口合理容量是一个理想的、难以确定精确数值的“虚数” ,但是它却对于制定一 个地区或一个国家的人口战略和人口政策的意义有着重要的意义。

高考案例

1.(2011 海南卷)一般而言,有组织的大规模移民过程中,需要考虑的主要因素是迁入区

的( )Βιβλιοθήκη A.人口密度 B.人口容量 C.人口构成 D.人口素质 【答案】B 【解析】有组织、大规模的移民过程,一定要考虑迁入区人口容量,否则会因人口迁入而产 生诸如人口压力增大、资源紧张、社会秩序混乱等经济、社会和生态环境的问题。

2.人口容量的特点有( ) A.相同性、临界性、警戒性 B.绝对性、临界性、可变性 C.临界性、相对性、警戒性 D.相对性、季节性、警戒性 【答案】C 【解析】人口容量是环境承载力与社会经济发展相结合的产物。人口容量具有以下三个特点: 一是临界性。如果某地的人口数量与人口容量相当,表明与其赖以生存的物质资源基本协调。 二是相对性。相同面积的土地在不同地区、不同自然条件和科学技术水平下,人口容量是不 同的。即使是同一地区,在不同的历史时期,其人口容量也是不同的。三是警戒性。人口容 量不是一个国家或地区需要达到的人口数量,相反,一个国家或地区的人口控制目标应低于 人口容量,并以此作为人口控制的最终警戒线。

相关链接

所谓的人口合理容量是指按照合理的生活方式,保障健康的生活的水平,同时又不妨碍 未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区最适宜的人口数量。显然人口合理容量要小于 环境承载力。

中国人口分布的合理性

中国人口分布的合理性专业:地理科学姓名:xxx 学号:2015xxxxxx一、引言人口信息是重要的国情信息,它对行政管理、人口研究、了解市场供求、制订社会和经济发展计划等都具有重要意义。

而人口合理分布是各国政府所追求的人口目标之一,也是人口地理学家一直关注的问题。

二、人口分布的概念人口分布是指人口在一定时间内的空间存在形式、分布状况,包括各类地区总人口的分布,以及某些特定人口(如城市人口、民族人口)、特定的人口过程和构成(如迁移、性别等)的分布等。

一个国家或地区的人口分布状况是其自然、社会、经济、人口和历史状况的综合反映,同时又会作用于自然环境和社会经济的发展,也是人口变动的基础。

而人口合理分布是指人口与资源环境和经济发展的关系是否均衡和合理, 并不是单单指人口疏密状态的算术表现形式。

研究它有利于政府等决策部门对人口的发展问题进行合理政策实施。

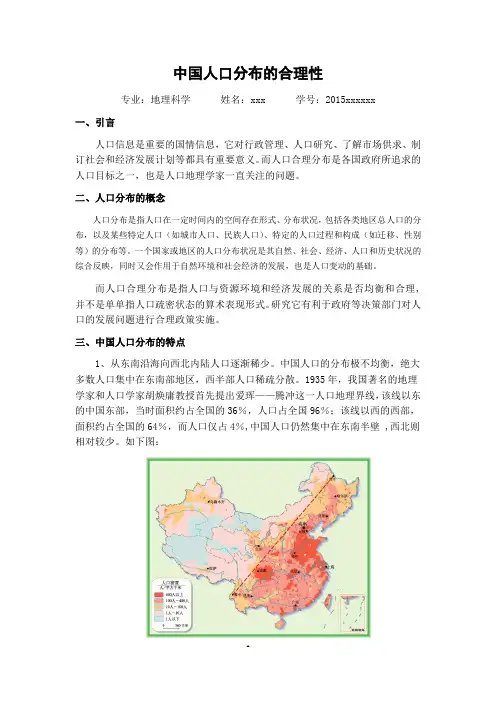

三、中国人口分布的特点1、从东南沿海向西北内陆人口逐渐稀少。

中国人口的分布极不均衡,绝大多数人口集中在东南部地区,西半部人口稀疏分散。

1935年,我国著名的地理学家和人口学家胡焕庸教授首先提出爱珲——腾冲这一人口地理界线,该线以东的中国东部,当时面积约占全国的36%,人口占全国96%;该线以西的西部,面积约占全国的64%,而人口仅占4%,中国人口仍然集中在东南半壁 ,西北则相对较少。

如下图:2、平原地区人口稠密,随地势增高人口渐少。

中国人口分布除在水平方向上极不均衡外,在垂直方向上也呈现出平原区人口密集,由平原向周围的丘陵、高原和山地,随地势增高存在人口递减的规律。

3、人口绝大多数分布在乡村。

由于历史的原因,至今中国的工业生产水平不高,城镇化水平较低,城镇人口比重小,农业在全国人民的经济活动中仍然占据优势,这是中国现阶段的经济特征,也是当前生产力发展水平的标志。

这种情况对中国人口分布的基本面貌起了决定性的影响。

四、人口分布的影响因素人口的分布受自然条件、社会经济、历史和政治等因素的综合影响与制约。

我国人口 垂直分布规律-概述说明以及解释

我国人口垂直分布规律-概述说明以及解释1.引言1.1 概述中国是世界上人口最多的国家之一,人口的垂直分布规律对于国家的发展和资源配置起着重要的作用。

人口的垂直分布指的是人口数量在不同海拔高度和地理分布上的变化情况。

这种分布规律的研究对于我们深入了解我国人口结构、资源配置以及经济发展具有重要的意义。

随着地理环境的差异,人口分布在垂直方向上呈现出明显的变化特点。

高海拔地区由于地势险峻、气候恶劣等因素,人口数量相对较少;中海拔地区由于地处适中,气候条件相对较好,人口数量较多;而低海拔地区由于地势平坦、气候宜人等原因,人口数量相对较多。

这种垂直分布规律不仅与地理环境有关,还与经济发展、交通便利度、资源禀赋等因素密切相关。

在不同海拔高度和地理分布上的人口垂直分布规律的研究对于资源合理配置、环境保护以及区域发展战略的制定具有重要参考价值。

了解人口分布的规律能够帮助我们更有效地规划城市建设,优化产业布局,合理开发利用资源,提高生态环境的可持续性。

本文将通过对我国人口垂直分布规律的定义、影响因素以及具体表现进行分析,旨在深入探讨人口分布的规律性和时空变化趋势,为我国人口垂直分布的合理布局提供科学依据。

此外,文章还将总结垂直分布规律的重要性,分析对我国人口垂直分布规律的启示,并展望未来的研究方向,以期为人口管理、城市规划和区域发展提供有益的借鉴和参考。

1.2文章结构文章结构的目的是为了清晰地呈现文章的内容,使读者能够更好地理解和把握文章的主题和论点。

本文的结构由引言、正文和结论三个部分组成。

引言部分主要包括概述、文章结构和目的。

概述部分用于介绍本文的主题和背景,即人口垂直分布规律。

可以简要介绍我国的人口现状和城市化进程,并引出人口垂直分布规律的研究意义。

文章结构部分则用来说明本文的章节安排和内容分布。

通过给出章节的标题和简要描述,读者可以对整篇文章的组织结构有一个清晰的认识。

在本文中,正文部分主要包括垂直分布规律的定义、影响因素和具体表现。

中国人口分布与迁移

中国人口分布与迁移人口是一个国家社会经济发展的基础,人口分布与迁移则是人口在不同地区的分布和迁移趋势。

中国作为世界上人口最多的国家之一,其人口分布与迁移情况备受关注。

本文将探讨中国人口分布的特点及原因,以及人口迁移对社会经济发展的影响。

一、中国人口分布的特点1.1 东部地区人口密集中国东部沿海地区相对于西部内陆地区拥有更密集的人口。

这主要与东部地区的经济发展相对较好,工业与服务业发达,吸引了大量劳动力。

同时,东部地区拥有更多的城市,提供了更多的就业机会和生活条件,因此吸引了大量人口流入。

1.2 城市化进程加快随着经济的发展,中国的城市化进程也在加快。

大城市吸引了大量农民工和外来人口涌入。

这主要是因为城市拥有更丰富的资源和更好的就业机会。

同时,城市还提供了更好的教育、医疗和社会保障等公共服务,吸引了人口流入。

1.3 西部地区人口稀疏相对于东部地区,中国的西部地区人口相对稀疏。

这主要与西部地区的自然环境和经济条件有关。

西部地区山地和沙漠较多,资源相对匮乏。

同时,西部地区的经济相对欠发达,就业机会有限,因此吸引力较小,人口流动性相对较低。

1.4 农村人口大量外流中国农村地区的人口外流现象比较严重。

农民工是中国人口迁移的重要组成部分,农村劳动力外出到城市打工,为城市的快速发展提供了源源不断的廉价劳动力。

这主要是由于农村地区的经济发展相对滞后,缺乏足够的就业机会。

二、人口迁移对社会经济发展的影响2.1 促进区域经济发展人口迁移可以带动目的地地区的经济发展。

大规模的人口流入为目的地地区提供了劳动力资源,刺激了经济的增长。

人口迁移还带来了市场需求的增加,推动当地企业的发展和壮大。

2.2 缓解城市人口压力人口迁移可以缓解城市人口过多的问题。

人口外流改善了农村地区的就业和生活条件,减轻了农村地区人口压力。

同时,人口流入使城市的劳动力市场更加灵活,更好地满足了城市经济的需求。

2.3 影响人口结构与社会均衡人口迁移会在一定程度上改变人口的结构和社会的均衡状况。

论中国人口的分布规律及成因与其的合理性

论中国人口的分布(fēnbù)规律及成因与其的合理性论中国人口的分布规律(guīlǜ)及成因与其的合理性人口(rénkǒu)信息是重要的国情信息,它对行政管理、人口研究、了解市场供求、制订社会和经济发展计划等都具有重要意义。

1935年,我国著名的地理学家和人口学家胡焕庸教授根据1933年全国各省、县的人口资料,写成《中国人口之分布》一文,创制了全国第一张人口密度图,并首先提出爱珲一腾冲(ténɡ chōnɡ)这一人口地理界线,后被人称为“胡焕庸线”或“胡氏线”。

该线以东的中国东部,当时(dàngshí)面积约占全国的36%,人口占全国96%;该线以西的西部,面积约占全国的64%,而人口仅占4%,中国人口仍然集中在东南半壁 ,西北(xīběi)则相对较少。

进一步分析 ,这种差异更显著。

目前,如仍以胡氏线为界,我国东部和西部的面积分别占全国的42.9%和57.1%。

1990年我国人口普查数为11.6亿人(包括台港澳),东部人口占全国的94.2%,西部人口占全国的5.8%;经历了半个多世纪,西部和东部所占全国人口的百分比仅有±1.8%的变化,表明了该线的客观性。

二、成因分析中国人口的地域分布,主要受自然环境条件和经济发展水平的影响,其中又以自然环境的影响为最大,首先,中国人口的地域分布受自然环境条件的深刻制约。

中国特殊的地理环境,尤其是地形和海拔高程,对中国人口的地域分布起着直接影响作用。

从世界范围来看中国人口的地域分布同世界人口的分布区是大致相同,具有三大趋向,即:趋向沿海,趋向地平地势以及趋向暖湿气候。

正是这三种趋向姓的结合,再加上中国特殊的地理环境,才形成了中国东西人口地域分布的差异。

地形和海拔还通过对农业的影响,间接地制约中国中国人口的地域分布。

我国东部地区滨临海洋,全为湿润区和半湿润区,几乎包括了全部的热带和亚热带,以及部分暖温带和一部分中温带;占据了三级地形中的第一台阶(海拨0~500米)的全部和部分第二台阶(海拨1000~2000米),海拨500米以下的平原和低丘占全国总面积的25.5%;有东北平原的黑土、华北平原的黄褐土、华中丘陵山地的棕壤、长江流域的水稻土等适于农业生产的土壤;从而吸引了众多的农业人口。

中国的人口分布

中国的人口分布中国是世界上人口最多的国家之一,其人口分布呈现出一定的特点和规律。

本文将从城市和农村人口的分布、地区人口差异和人口迁移等方面来探讨中国的人口分布情况。

首先,中国的人口主要集中在城市和农村。

随着城市化进程的加快,越来越多的人口流向城市。

根据最新的统计数据,中国的城市人口占总人口的比例已经超过了50%。

城市人口主要分布在沿海地区和一些中心城市,如北京、上海和广州等。

这些地区具有发达的经济、优质的教育和医疗资源,吸引了大量的人口聚居。

与此同时,城市的工作机会也是吸引农村人口流入城市的重要原因之一。

但是,城市中的生活成本较高,并且面临着环境污染、拥堵交通等问题,这也导致了一些人口外流,选择回到农村或者迁往其他地区。

其次,农村人口在中国人口分布中仍然占有一定的比重。

农村地区主要分布在中西部和东北地区,这些地区的农业经济相对较为发达。

由于农村地区的就业机会和生活成本相对较低,一些城市居民选择退休后或者返乡创业,使得农村人口逐渐增多。

但是,农村地区也存在一些问题,比如发展相对滞后、基础设施不完善等,这也使得一些年轻人选择外出打工或者移民他地。

此外,中国人口的分布还存在地区差异。

沿海地区和大中城市人口稠密程度较大,而西北和西南地区人口数量较少。

这一现象与地理、经济和历史等因素密切相关。

沿海地区容易取得对外交通和贸易联系,吸引了更多的人口迁徙;而西南和西北地区山川峻岭多,自然环境相对较为恶劣,不利于人口聚居。

此外,经济发展不均衡也是造成地区人口差异的主要原因之一。

东部地区的经济相对发达,拥有更好的就业机会和生活条件,吸引了大量的人口流入,而西部地区则相对较落后,人口流失较为严重。

最后,人口迁移在中国的人口分布中起着重要的作用。

人口迁移可以分为城市内部迁移和跨区域迁移两种形式。

城市内部迁移主要以就业、升学和改善生活条件为主,比如农民工迁往沿海工业城市和人口密集的地区。

而跨区域迁移主要受到经济发展和政策扶持的影响,比如政府投资开发的中西部地区吸引了大量的人口流入。

中国的人口地理与人口分布

中国的人口地理与人口分布中国是世界上人口最多的国家,在中国的人口地理与人口分布方面有很多有趣的特点。

本文将通过对中国人口地理与人口分布的分析,来探讨中国人口的分布特点及其背后的原因。

一、中国的人口总量及增长趋势中国是世界上人口最多的国家,根据最新的统计数据,中国的人口总量已经突破14亿人口。

然而,中国的人口增长速度在过去几十年来有了显著的下降。

这主要是由于中国政府实施了计划生育政策,即一对夫妇只能生育一个孩子。

计划生育政策的实施使得中国的人口增长率大幅下降,从而缓解了人口过剩的压力。

二、中国的人口密度与城市化水平中国的人口密度分布非常不均衡,东部沿海地区的人口密度远高于西部内陆地区。

中国的人口主要集中在大城市和发达地区,如上海、北京、广州等。

这是因为大城市提供了更多的就业机会和更好的生活条件,吸引了大量的人口涌入。

同时,东部沿海地区的经济发展较快,也吸引了大量的人口流入。

相比之下,西部内陆地区由于经济落后和发展不平衡,人口分布较为稀疏。

三、人口迁徙与人口流动中国的人口迁徙和流动也是一个重要的特点。

由于工作机会和经济发展的差异,很多农村人口选择进城务工或者流向经济相对发达的地区。

这导致了人口在城乡之间、区域之间的不断流动。

尤其是春节期间的春运,成为中国最大规模的人口迁徙潮。

成千上万的人从城市回到农村过年,而另一部分人则选择在城市过年。

四、人口老龄化与少子化问题随着计划生育政策的实施以及社会经济的发展,中国面临着严重的人口老龄化与少子化问题。

人口老龄化的主要原因是人口结构的改变,即老年人口比例的增加和生育率的下降。

这给社会养老、医疗等方面带来了巨大的挑战。

同时,少子化问题也可能导致劳动力短缺和经济发展的压力。

五、人口地理与经济发展中国的人口地理与经济发展密切相关。

经济发展水平高的地区通常吸引更多的人口流入,形成人口密集地区。

而经济相对较差的地区则可能出现人口外流的情况。

人口的分布也对经济发展带来了影响,中国政府推行的“东部沿海地区先行发展”战略就是为了改变不平衡的人口地理分布和促进经济发展。

中国地理人口发展

中国地理人口发展中国是世界上人口最多的国家之一,拥有庞大的人口资源和多样化的地理环境。

随着时间的推移,中国的人口分布和发展经历了许多变化。

本文将探讨中国地理人口发展的主要特点,包括人口的分布格局、人口增长趋势以及人口发展带来的挑战与机遇。

一、人口分布格局中国的人口分布格局呈现出明显的东部沿海和西部内陆的不均衡状态。

东部沿海地区由于地理位置和经济发展的影响,吸引了大量人口聚集,形成了中国经济的核心区域。

而西部内陆地区则相对贫困,人口密度较低。

这种不平衡的分布格局导致了东西部地区在人口数量、发展水平和资源利用上的差距。

二、人口增长趋势过去几十年里,中国的人口增长一直保持较高速度,但近年来逐渐趋缓。

中国政府在上世纪70年代实行了一系列的计划生育政策,旨在控制人口增长。

这些政策的实施使得中国的人口总量得到控制,但也引发了一系列社会问题,比如性别失衡和老龄化等。

随着经济的发展和社会进步,中国逐渐意识到人口结构的重要性。

为了应对人口老龄化和劳动力不足的问题,中国政府不断调整人口政策,放宽计划生育政策,鼓励生育。

然而,由于长期实施计划生育政策对人口观念的影响以及生活成本的提高,很多家庭并没有追随政策变化,仍然保持较低的生育率。

三、人口发展带来的挑战与机遇中国的人口发展给社会和经济带来了一系列挑战和机遇。

首先,人口过多造成了资源的过度消耗和环境的恶化。

中国政府积极采取措施加强环境保护和资源管理,以应对这些问题。

其次,人口老龄化给养老和医疗等社会福利系统带来了巨大压力。

中国政府加大了对养老金和医疗保险的投入,同时鼓励社会各界参与到养老服务业的发展中。

这对于提升社会保障水平和促进就业创业都具有积极意义。

另外,中国庞大的人口也为经济发展提供了巨大的市场潜力和劳动力资源。

中国政府推动新型城镇化,积极培育国内市场,扩大消费需求,为经济增长注入了强大动力。

综上所述,中国地理人口发展具有地区分布不均衡、人口增长趋缓以及老龄化带来的挑战与机遇。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

论中国人口的分布规律及成因与其的合理性

人口信息是重要的国情信息,它对行政管理、人口研究、了解市场供求、制订社会和经济发展计划等都具有重要意义。

1935年,我国著名的地理学家和人口学家胡焕庸教授根据1933年全国各省、县的人口资料,写成《中国人口之分布》一文,创制了全国第一张人口密度图,并首先提出爱珲一腾冲这一人口地理界线,后被人称为“胡焕庸线”或“胡氏线”。

该线以东的中国东部,当时面积约占全国的36%,人口占全国96%;该线以西的西部,面积约占全国的64%,而人口仅占4%,中国人口仍然集中在东南半壁,西北则相对较少。

进一步分析,这种差异更显著。

目前,如仍以胡氏线为界,我国东部和西部的面积分别占全国的42.9%和57.1%。

1990年我国人口普查数为11.6亿人(包括台港澳),东部人口占全国的94.2%,西部人口占全国的5.8%;经历了半个多世纪,西部和东部所占全国人口的百分比仅有±1.8%的变化,表明了该线的客观性。

二、成因分析

中国人口的地域分布,主要受自然环境条件和经济发展水平的影响,其中又以自然环境的影响为最大,首先,中国人口的地域分布受自然环境条件的深刻制约。

中国特殊的地理环境,尤其是地形和海拔高程,对中国人口的地域分布起着直接影响作用。

从世界范围来看中国人口的地域分布同世界人口的分布区是大致相同,具有三大趋向,即:趋向沿海,趋向地平地势以及趋向暖湿气候。

正是这三种趋向姓

的结合,再加上中国特殊的地理环境,才形成了中国东西人口地域分布的差异。

地形和海拔还通过对农业的影响,间接地制约中国中国人口的地域分布。

我国东部地区滨临海洋,全为湿润区和半湿润区,几乎包括了全部的热带和亚热带,以及部分暖温带和一部分中温带;占据了三级地形中的第一台阶(海拨0~500米)的全部和部分第二台阶(海拨1000~2000米),海拨500米以下的平原和低丘占全国总面积的25.5%;有东北平原的黑土、华北平原的黄褐土、华中丘陵山地的棕壤、长江流域的水稻土等适于农业生产的土壤;从而吸引了众多的农业人口。

长江三角洲与钱塘江下游平原、黄淮海平原、四川盆地、长江中游平原等我国四大人口密集区都位于东部,这些地区也是世界著名的人口稠密区。

西部地区占有全部的第三台阶(海拨4500米以上)和大部分的第二台阶,除高山和少数河谷外,几乎全是干旱、半干旱气候,占全国面积15.5%沙漠、戈壁和荒漠化土地几乎全在西部。

脆弱的自然生态环境,使西部地区的人口分布极为稀疏,仅绿洲和河谷灌溉带有较密的人口。

其次,随着经济的发展、农业从业人员的减少,经济对人口地域分布的影响将越来越显著。

自改革开放以来,随着国家地区经济发展战略重点的东移、沿海经济发展战略的推出以及沿海地区率先改革;经济迅速发展的累积牵动效应,已使中国人口地域分布自80年代开始,由建国以来的分散和均衡化转向向东倾斜的集中化方向发展,全国百万人口以上的特大城市绝大部分集中在东部。

强大的经济实力,使人口大部分集聚于东部地区。

解放后,国家化了

很大力量来处理沿海和内地的关系,一方面有组织地动员一定数量的人口分期分批逐步从沿海迁往内地和边远省区;同时将工业交通尽可能地配置在内地以及边远省区;但是,由于西部地区较差的自然环境以及较落后的生产力水平,并未改变我国人口分布的宏观格局。

经济发展水平及布局对人口分布有决定性作用:第一,一定地区的生产力水平决定了该地区的人口容量和人口密度。

第二,以第一产业部门为主的地区,人口分布一般具有大分散小集中的特点,以第二、第三产业为主的地区,人口分布呈高密度状态,城市人口比重高。

第三,生产力布局尤其是现代化交通布局的扩展,使人口分布在空间上相应扩展,有的地方达到了过去根本无法相比的规模和速度。

在农业社会里,粮食产区吸引着较高的人口密度;在工业社会中,工商城市和交通枢纽吸引着众多的人口。

我国长期“以农立国”,至1990年农村人口仍占全国人口的74%。

中国领土广阔,各地在长期的生产实践中,逐渐形成了适合当地农业生态环境的不同粮食品种组合,单位播种面积产量的大小依次为:水稻>玉米>薯类、高粱>小麦>谷子、杂粮>大豆。

生产稳定性的高低依次为水稻、玉米、薯类>杂粮、高粱、大豆、谷子>小麦。

我国耕垦历来集中于东部地区;东南部普遍种植水稻,也就容纳了众多的人口。

到了现代,工业、商业、交通运输业等对人口分布的决定性作用逐渐提高。

我国农业产值的90%出自东部地区;全国铁路线的82%、公路线的85%、通航运河的99%分布在东部;全国百万人口以上的特大城市绝大部分集中在东部。

强大的经济实力,使人口大部

分集聚于东部地区。

解放后,国家化了很大力量来处理沿海和内地的关系,一方面有组织地动员一定数量的人口分期分批逐步从沿海迁往内地和边远省区;同时将工业交通尽可能地配置在内地以及边远省区;但是,由于西部地区较差的自然环境以及较落后的生产力水平,并未改变我国人口分布的宏观格局

一些学者认为,中国人口东密西疏的分布甚不合理;从合理人口分布和开发边疆出发,应向大西北大量移民,并且认为大西北能够接纳大量人口。

人口分布的密疏与地区的合理容量大小相关。

中国人口分布的东密西疏决不是人们个人意志造成的,而是自然条件和生产力的极大差异造成的。

脆弱的生态环境、较落后的生产力发展水平,严重制约了西部地区人口容量的扩张。

解放后,国家有意识地动员向西部地区移民,取得了一定的成绩,但付出了极大的代价:化费了国家大量资金,出现了“耕垦一亩,沙化三亩”的现象,毁坏了植被、加剧了水土流失、破坏了畜牧业生产,造成了许多社会问题。

以青海省为例,1955年、1956年从东部地区迁入7.5万人,但到1958年底已大部分返回原籍,稍后就基本上走完了;1958年,从河南迁入11万人,到1960年,只剩下5.3万人;1965年,从山东8个城市招收支边青年7200余人,成立农建四师,1979年按政策知识青年返城,又全部返回,撤销农建四师。

据“西部地区人口、资源、与环境问题课题组”研究结果表明、西部五省区(新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏)从长远来说,能够接纳移民500万人左右,这一数字同我国未来十几亿的总人口相比

较是太微不足道了。

移民大西北,缓解东部人口压力是脱离实际的。

而我国东部地区的大部分省区都为人口可容区,如果配置得当,可望能够空纳大量的人口。

可以预见,在未来的几十年内,中国人口分布的宏观格局不会改变,东西部的人口数占全国总人口的比重不会有很大变化,仅限于分子的个位数有微小变动。

三、人口地域分布的评价

毫无疑问,中国人口的地域分布差异是显著的,但不均匀并不是不合理,根据以上对自然条件、经济因素对人口地域分布影响的探讨以及各地区自然、经济因素对人口抚养能力与现实人口相对关系的分析,我们认为中国人口的地域分布是基本合理的。

因为,从自然条件和经济发展水平两方面综合分析,目前人口容量处于过剩状态,没有人口压力的省主要分布在东部和中部地带,特别市东部地带;人口容量处于不足状态,有人口压力的省主要集中在西部地带;综合考察东、中、西三大地带的相对平均状况,则东部地带为人口容量尚处于一定过剩状态、为感受人口压力的地区;中部地带为人口容量与现实人口基本相当的地区;西部地带为人口容量处于一定不足状态,已感到人口压力的地区。

三大经济地带人口与自然环境、经济发展水平的调和关系,从东向西优趋劣,呈顺序变化趋势,显然也决定了中国人口地域分布东密西疏的相对合理性。

据此也可以认为,中国在西部大开发的过程中,应从分考虑到西部地区的人口合理容量,不应过多投资人口密集型产业。

我国人口分布的东密西疏的格局是人口分布规律的结果,是合

理的。

但是我国人口基数大,虽然自然增长率比以前有所下降,绝对增长量仍很大,人口压力十分严峻,严重影响了我们的生存环境。

这就要求我们以人地关系协调为目的,正确处理经济发展与人口、资源、环境的关系。

在做到人口宏观合理分布的基础上,微观上人口合理再分布,严格控制人口增长,合理利用资源,保护生态环境,走可持续发展之路。

在稳定的东西自然环境地域差异的前提下,中国人口东密西疏的格局将长期存在,经济发展水平对人口地域分布的影响作用将会越来越显著, 中国人口的地域分布将会更趋合理。