中国翻译史 PPT-45页PPT文档资料45页PPT

我国翻译史简介PPT课件

2

2. 佛經的翻譯是從何時開始的?

Ans:佛經的翻譯是在 東__漢__桓___帝__建__和__二_ 年 ( _公__元__一___四__八__年_ )開始的,譯者是____安__世。高

他不但把佛經由 __梵__文__ 譯成漢文,而且把 ____ 老著子作的一部份譯成梵文,成為第一個把漢文著作 向國外介紹的中國人。

他所提出的翻譯標準“ __________________” , 意即既“須_求__真__,__又___須”喻,俗直到今天仍然有指導意義。

忠實、通順

8

2019/9/23

4

4. 誰首先設置譯場?

Ans: 以往的翻譯活動只是民間私人事業,到 了符秦時代,在 __釋___道__安__ 的主持下首先設 置譯場。

註:佛教傳入中國後,雖有 大量佛經譯出,但由於佛經 文體艱深,加上翻譯者程度 不一,有鑑於此,道安大師 廣泛搜求各種譯本,加以篩 選整理後,道安大師建立了 中國佛教史上佛經目錄學的 先河,為整飭佛典,保存佛 教文化,作出開拓性的重大 貢獻。

英漢翻譯教程

第一章 我國翻譯史簡介

林席如 老師 Dr. Lin, Shih-Ru

1

1. 我國翻譯事業的歷史有多久?

Ans: 我國的翻譯事業有約 ___兩__千__年__ 的光輝燦 爛歷史。早在 ____西__漢__哀_ 時帝代 ( __________ ), 有個西名元叫前2__年____ 的人到中國口伊傳存一些簡短的 佛經經句, 但還談不上佛經的翻譯。

譯的經典都是非常正確的。 6

鳩摩羅什漫畫

/comic/j mls.htm

中国翻译史课件大全

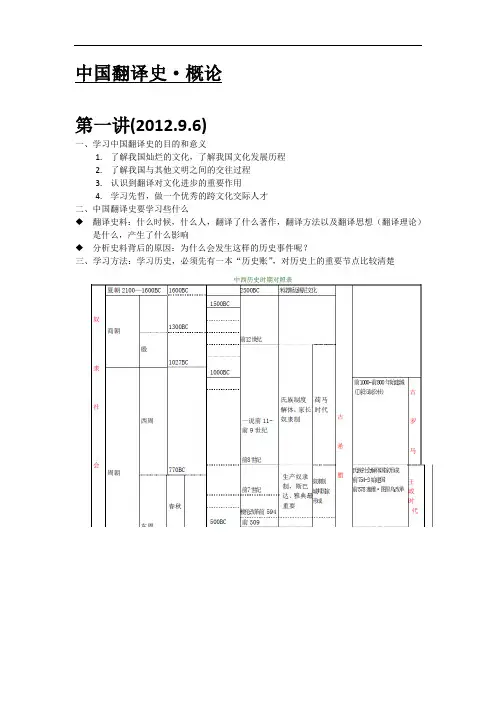

中国翻译史·概论第一讲(2012.9.6)一、学习中国翻译史的目的和意义1.了解我国灿烂的文化,了解我国文化发展历程2.了解我国与其他文明之间的交往过程3.认识到翻译对文化进步的重要作用4.学习先哲,做一个优秀的跨文化交际人才二、中国翻译史要学习些什么◆翻译史料:什么时候,什么人,翻译了什么著作,翻译方法以及翻译思想(翻译理论)是什么,产生了什么影响◆分析史料背后的原因:为什么会发生这样的历史事件呢?三、学习方法:学习历史,必须先有一本“历史账”,对历史上的重要节点比较清楚◆“设身处地”“穿越”到历史情境中◆用历史唯物主义的观点和方法看待历史史料四、中国翻译史的大致分期一般而言,我们把我国的翻译史分为5个时期,称之为“翻译的五个高潮”。

【对于每个翻译高潮,我们都应该提出并解决如下问题:这个时期的翻译家有哪些?各自有些什么贡献?出现这样的翻译现象的历史机缘是什么】1.由汉代到唐宋的上千年的佛经翻译【支谦、道安、鸠摩罗什、昙无谶、法显、谢灵运、真谛、彦琮、慧远、玄奘、不空】2.明清交替之际的科技翻译【徐光启、利玛窦、汤若望、南怀仁、熊三拔、李之藻等】3.清末民初的文学和科技翻译【李善兰、华蘅芳、傅兰雅、林纾、严复、梁启超等】4.民国时期的翻译【鲁迅、赵元任、朱生豪、林语堂】5.新中国成立后的翻译,尤其是改革开放以来的翻译【傅雷、钱钟书、杨绛】五、参考资料(略)第二讲(2012.9.13)一、关于翻译的早期记载◆《册府元龟·外臣部·鞮(di2)译》记载,周时有越裳国“以三相胥重译而献白雉,曰:‘道路悠远,山川阻深,音使不通,故重译而朝’”。

◆《礼记·王制》:“五方之民,言语不通,嗜欲不同。

达其志,通其欲,东方曰寄,南方曰象,西方曰狄鞮,北方曰译。

”这是对翻译官的不同称呼。

后翻译之职,又称“象寄”“象胥”“鞮译”。

又因“夷语与中国相反”,古文把夷语称为“反舌”,而译官又叫“舌人”。

中国翻译简史-文档资料

玄奘在翻译理论方面作出了自己的贡献。他根据自己 的理解和翻译实践提出了"既须求真,又须喻俗"的翻译标 准,意即"忠实""通顺",直到今天仍有指导意义。他还在 翻译实践中创造性地运用了多种翻译技巧。据印度学者柏 乐天和我国学者张建木的研究结果显示,玄奘运用了下列 翻译技巧: 1)补充法(就是现在我们常说的增词法); 2)省略法(即我们现在常说的减词法);3)变位法(即 根据需要调整句序或词序);4)分合法(大致与现在所 说分译法和合译法相同);5)译名假借法(即用另一种 译名来改译常用的专门术语);6)代词还原法(即把原 来的代名词译成代名词所代的名词)。这些技巧对今天的 翻译实践同样仍然具有十分重要的指导意义。与玄奘同时 的还有失义难陀、义净、一行、不空等译者,也都译了许 多佛经。唐末无人赴印度求经,佛经翻译事业逐渐衰微。

彦琮还说,"八者备矣,方是得人". 这八条说的是译者的修养问题,至今 仍有参考价值。在彦琮以后,出现了我国古代翻译界的巨星玄奘(俗称三藏 法师)。他和上述鸠摩罗什、真谛一起号称华夏三大翻译家。玄奘在唐太宗 贞观二年(公元六二八年)从长安出发去印度取经,十七年后才回国。他带 回佛经六百五十七部,主持了中国古代史上规模最大、组织最为健全的译场, 在十九年间译出了七十五部佛经,共一三三五卷。玄奘不仅将梵文译成汉语, 而且还将老子著作的一部分译成梵文,是第一个将汉语著作向外国人介绍的 中国人。玄奘所主持的译场在组织方面更为健全。据《宋高僧传》记载,唐 代的翻译职司多至11种:1)译主,为全场主脑,精通梵文,深广佛理。遇有 疑难,能判断解决;2)证义,为译主的助手,凡已译的意义与梵文有和差殊, 均由他和译主商讨;3)证文,或称证梵本,译主诵梵文时,由他注意原文有 无讹误;4)度语,根据梵文文字音改记成汉字,又称书字;5)笔受,把录 下来的梵文字音译成汉文; 6)缀文,整理译文,使之符合汉语习惯; 7)参 译,既校勘原文是否有误,又用译文回证原文有无歧异;8)刊定,因中外文 体不同,故每行每节须去其芜冗重复;9)润文,从修辞上对译文加以润饰; 10)梵呗,译文完成后,用梵文读音的法子来念唱,看音调是否协调,便于 僧侣诵读;11)监护大使,钦命大臣监阅译经。

第一讲 中国翻译简史

东晋到隋(发展时期)的佛经翻译

❖ 襟抱平恕,器量虚融,不好专执,其 备五也。 (度量宽和,虚心求益,不可武断固执)

❖ 耽于道术,淡于名利,不欲高炫,其 备六也。 (深爱道术,淡于名利,不想出风头)”。

❖ 译德、译才,德才兼备,方为合格的译者。 也就是说 既包含人格修养,又包含学识修养 八备把译经活动同译者主体的道德风尚、学 识修养和语言能力结合起来。有学者认为, 八备开创了主体性(subjectivity)研究的先河。

我们综合学者的见解,根据历史上出现的翻译高潮和 翻译的不同内容,将中国翻译史分为:东汉到宋的佛 经翻译;明末清初的科技翻译;清末民初的西学翻译; 五四以后的文学与社会科学翻译;建国以后的翻译五 个时期。

从东汉到宋的佛经翻译

我国的佛经翻译,从东汉桓帝安世高译经开 始,魏晋南北朝时有了进一步发展,到唐代 臻于极盛,北宋时已经式微,元代以后则是 尾声了(马祖毅,2004:19)。

东汉至西晋(草创时期)的佛教翻译:

❖ 支谦 三国时佛经翻译家。东汉末年,避乱入吴,博览群 书,通晓六国语言,才学深澈,内外通备,得到孙 权赏识。

❖ 有意识地变通原文,删减原本中繁复的表达,减少 胡音在译本中的比重,改‘胡音’为汉意,减少胡 语即音译在译本中的比重,也就是用意译取代音译。

❖ 其译文:文质调和。

东晋到隋(发展时期)的佛经翻译

❖ 从东晋到隋朝,是佛经翻译的发展时期。 这一时期最著名的翻译家有:(释)道安、鸠 摩罗什、真谛、彦琮。

❖ 道安

东晋僧人。形貌奇丑,博闻强记。东晋时被

前秦王符坚(所以又称符秦时代)带到长安, 因主张僧侣以释为姓,又称释道安。 ❖ 道安是中国翻译史上总结翻译经验的第一人。 到了东晋时期,佛经得到统治者的扶持,官办 译场开始出现,佛经译本日多,但译者水平参 差不齐,到处可见刻板死译、增删无度的现象。 针对此道安提出著名的是“五失本,三不易” 之说。 ❖ 五失本(five deviations from the original), 指 佛经从梵文译成汉语时,在五种情况下允许译 文与原文不一致: ❖ “梵语尽倒,而使从秦,一失本也。 ❖ 梵经尚质,秦人好文,传可众心,非文

我国翻译史简介课件

中世纪翻译的兴起

中世纪是我国翻译史上的重要时期。随着佛教的传入和文化的交流,大量的梵文经典被翻译成汉语。

中世纪也是我国与周边国家进行文化交流的重要时期。在这个时期,我国的经典著作如《道德经》、 《易经》等被译成多种语言,传播到世界各地。

03

我国翻译史的重要人物

玄奘

玄奘是唐代著名的佛教翻译家,他翻 译了大量的佛教经典,为中印文化交 流做出了重要贡献。

玄奘在翻译过程中,注重忠实原文, 追求准确传达原意,他的翻译风格和 技巧对后世的翻译产生了深远的影响。

严复

严复是清末民初著名的翻译家和思想家,他翻译了大量的西方社会科学著作,包 括亚当·斯密的《国富论》和赫胥黎的《天演论》等。

随着全球化的不断发展,翻译在跨国交流和合作中扮演着越来越 重要的角色,需要满足不同领域、不同语言的翻译需求。

翻译面临的挑战

全球化背景下的翻译面临着语言多样性、文化差异、语境理解等 方面的挑战,需要不断提高翻译的准确性和理解能力。

翻译对未来文化交流和发展的影响

促进文化交流

翻译作为跨文化交流的桥梁,能够促进不同文化之 间的交流和理解,有助于推动世界文化的多样性和 发展。

西方文化翻译对中国现代化进 程起到了推动作用,引入了西 方先进的思想和技术,促进了 中国社会的变革和进步。

西方文化翻译也促进了中国与 世界的文化交流,开阔了中国 人的视野。

多元文化翻译对社会发展的促进

02

01

03

新中国成立后的多元文化翻译是中国翻译史上的第三 次高潮,涉及多种语言和文化。

中国翻译史讲义

• 奉诏译:我国古代译经,大多由朝廷保护设置译经 院以完成译业,此类译经称为奉诏译。

• 单译(等):译经中,仅译出一次者,称为单译、 一译。翻译二次以上者,称为重译、异译、同本异 译。译者名称不明的经典,称作失译经。

• 有裨于中国文学:启以新意境,输以新材料,开辟 了唐降格律诗词新体裁,催生六朝志怪小说,激发 浪漫主义文学,使古代文学获得解放。

佛经翻译的四个发展阶段

一、草创时期(东汉桓帝—西晋,公元148—316) 二、发展时期(东晋—隋,公元317—617) 三、极盛时期(唐—北宋,公元618—906) 四、衰微时期(南宋—清,954—1111)

3. 三国时期的译经家支谦(1)

支谦一名越,原为月支人,故姓支。号恭明

代表作:《阿弥陀经》 《月明童子经》《菩萨本原经》

《菩萨本业经》《佛医经》 《法句经》

翻译特点:支谦翻译的风格从古译到旧译这一阶段上起 了不少作用。他反对译文尚质的偏向,力求经意使人更 易解。

• 受业于支亮,支亮受业于支谶, • 人称“天下博知,不出三支”。 • 支谦的翻译风格 • “曲得圣意,辞旨文雅” • “谦以季世尚文,时好简略。故其出经,颇从文丽” • “属辞析理,文而不越,约而又显,真可谓深入者也。”

• 汉献帝(公元190年一220年在位)末年,支谦避乱来到吴 国。当时孙权已统治江左一带,但这里佛教还未传布。孙 权听说支谦很有才智,就召见他,并拜为博士,与韦曜等 人共同辅导太子。

• 东吴佛教虽已传布,但佛经多是梵文,没有翻译。支谦 精通汉语,收集众多佛经版本译为汉语。从黄武元年(公 元222年)到建兴(公元252年一253年)年间,三十多年中, 他翻译了《维摩》、《法句》、《瑞应本起》等49部经书。

中西翻译翻译史PPT

04

翻译理论

1

西方翻译理论

2

3

重视源语和目标语之间的形式对应,强调保留源语的语言特征和形式。

形式对应

关注读者反应,强调译文与原文在功能上的对等,而不仅仅是形式对应。

功能对等

强调翻译过程中的文化因素和文化意识,注重文化传承和传播。

文化转向

文言文翻译

重视对原文的理解和表达,强调译者的文学素养和文化底蕴。

推动社会发展

推动文化产业发展

推动教育和学术发展

对社会发展的影响

THANK YOU.

谢谢您的观看

大航海时代

15-17世纪,欧洲航海家开辟了新航线,发现了新大陆,打破了东西方交流的壁垒,促进了世界各地的文化交流和融合。

01

02

03

02

近代翻译

近代西方翻译

要点三

文艺复兴时期的翻译

这个时期的西方翻译家们致力于将古希腊和罗马文化经典翻译成拉丁语和本国语言。

要点一

要点二

宗教翻译

在欧洲宗教改革时期,许多宗教文献被翻译成各种欧洲语言,以传播新教思想。

隋唐宋元明清翻译

隋唐以后,翻译活动更加广泛和丰富,涉及文献、科技、外交等方面。

要点三

古代东西方交流

丝绸之路

丝绸之路是古代东西方交流的重要通道,通过这条通道,中国与西方进行了经济、文化、宗教等方面的交流。

郑和下西洋

明朝时期,郑和七次下西洋,进行了大规模的航海和贸易活动,促进了中国与东南亚、南亚、中东等地区的交流。

02

语言转换

西方翻译技巧强调在翻译中实现语言的转换,即将源语言文本翻译成目标语言文本。

中国翻译技巧

意译为主

中国翻译技巧注重在保持原文意义的基础上进行翻译,不拘泥于原文形式,以使译文符合目标语言习惯。

中国翻译史第一章 幻灯片

本著作是现代数学的基础,在西方是仅次于《圣经》而流 传最广的书籍。在《原本》里,欧几里得系统总结了古代 劳动人民和学者们在实践和思考中获得的几何知识,他把 人们公认的一些事实列成定义和公理,以形式逻辑的方法 ,用这些定义和公理来研究各种几何图形的性质,从而建 立了一套从定义、公理出发,论证命题得到定理的几何学 论证方法,形成了一个严密的逻辑体系——几何学。这本 书成了欧式几何的奠基之作。 + 中国最早的译本是1607年意大利传教士利玛窦和徐光启根 据德国人克拉维乌斯校订增补的拉丁文本《欧几里得原本 》(15卷)合译的,定名为《几何原本》,几何的中文名 称就是由此而来的。该译本第一次把欧几里得几何学及其 严密的逻辑体系和推理方法引入中国,同时确定了许多我 们现在耳熟能详的几何学名词,如点、直线、平面相似等 。他们只翻译了前六卷,后九卷由英国人伟烈亚力和中国 科学家李善兰在1857年译出。

+ 排斥传教士的杨光先甚至提出:“宁可使

中夏无好历法,不可使中夏有西洋人。”

+ 科学家徐光启曾有意用基督教义来“补儒

易佛”,但他们所热衷于学习和研究的是 传教士引进的西方自然科学和科学方法论 ,目的是把科学从理学梦寐主义的束缚中 解放出来,并试图以会通求超胜,达到富3; 周朝的翻译(关于翻译活动的明确记载)

+

+

+ 《吕氏春秋》“蛮夷反舌” + 戎狄言语与中国相反,因谓反舌。 + 反舌,夷语与中国相反,故曰反舌。 + “舌人,能达异方之志,象胥之职也。”

+ “疑汉已来,多事北方,故”译”名烂熟矣。“

+ (宋僧赞宁) + 汉代起,政治、军事上与北方的交涉最重要,

中国翻译史研究简述PPT课件

• 问题: • 1 资料的间接性 • 2意识形态的影响(《圣经》的翻译史、马克思著作的翻译史)【视野】 • 3翻译话语系统的总体关照不足 • 4对史料的解读问题。述多于论。

第42页/共49页

Further reading

• The serious discussions on translation did not begin until the introduction of Buddhism into the country in the Six Dynasties (222-589) when Buddhist monks set about translating classics of Buddhism into Chinese.

第17页/共49页

• 孟昭毅 李载道《中国翻译文学史》(1897-2003)北京大学出版社 2005 • 张美芳《中国英汉翻译教材研究》(1949-1998)(2001) • 陈福康《中国译学理论史稿》(2000)【理论史】 • 孙致礼《1949-1966:我国英美文学翻译概论》 译林出版社(1996)

第32页/共49页

• 第二编 17年间的英美文学翻译家 • 莎剧翻译家、诗歌翻译家、小说翻译家、综合型翻译家 • 第三编 17年的经验与启示

第33页/共49页

• 重在介绍译家,以译家带作品,对个别作品进行评论 第34页/共49页

• 谢天振 查明建的《中国现代翻译文学史》(1898-1949) • 上编和下编: • 上编:文学翻译发展史(翻译活动、翻译事件。主要的文学社团。翻译家的贡献和成就 • 下编:

第18页/共49页

• 万华文《20世纪中国翻译史》西北大学出版社 • 黎难秋《中国口译史》青岛出版社,2002 • 李亚舒《科技翻译史》 • 西方翻译史书: 谭载喜《西方翻译简史》(增订版)2004

中国翻译史二讲共42页共44页文档

31、只有永远躺在泥坑里的人,才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭,生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍,就是一讲共42页

41、实际上,我们想要的不是针对犯 罪的法 律,而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民,就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律,法律受制于情 理。— —托·富 勒