20世纪90年代中国土地利用变化时空特征及其成因分析

21世纪初中国土地利用变化的空间格局与驱动力分析

21世纪初中国土地利用变化的空间格局与驱动力分析一、本文概述本文旨在全面解析21世纪初中国土地利用变化的空间格局及其背后的驱动力。

土地利用变化是全球变化的重要组成部分,它不仅直接影响生态系统的服务功能和人类的生存环境,也是地球系统科学、全球环境变化、可持续发展等领域研究的热点。

中国,作为世界上最大的发展中国家,其快速的城市化、工业化和农业现代化进程导致了土地利用的剧烈变化,这些变化对于中国的生态安全、粮食安全和经济发展具有深远影响。

本文将首先对中国土地利用变化的空间格局进行描述和分析,揭示各种土地利用类型在时间和空间上的变化特征和规律。

然后,本文将深入探讨驱动这些变化的主要因素,包括政策驱动、经济驱动、社会驱动和自然驱动等。

通过对这些因素的分析,我们可以更好地理解土地利用变化的内在机制,从而为制定合理的土地利用政策和规划提供科学依据。

本文还将评估土地利用变化对生态环境和社会经济的影响,以期为中国未来的可持续发展提供决策支持。

通过本文的研究,我们期望能够为全球土地利用变化研究提供新的视角和思路,同时也为中国的土地管理和规划提供有益的参考。

二、研究方法与数据来源本研究采用了多源数据融合和空间分析技术,以揭示21世纪初中国土地利用变化的空间格局及其驱动力。

我们利用遥感影像解译和地理信息系统(GIS)技术,获取了2000年和2010年中国土地利用现状图,并通过变化检测算法识别了土地利用类型的变化情况。

这些遥感影像来源于多个卫星平台,包括中国资源卫星、美国陆地卫星等,保证了数据的全面性和准确性。

为了分析土地利用变化的驱动力,我们整合了社会经济数据、自然地理数据以及政策文件等多维度信息。

社会经济数据包括人口、GDP、产业结构等统计数据,来源于国家统计局和地方政府统计部门;自然地理数据包括地形、气候、水文等要素,来源于中国气象局、中国地质调查局等机构。

我们还收集了国家和地方层面关于土地利用规划、生态保护、城市发展等相关政策文件,以揭示政策因素对土地利用变化的影响。

土地资源空间分布的时空变化分析

土地资源空间分布的时空变化分析土地资源是人类赖以生存的重要资源,具有不可替代的作用。

土地资源在各个时期的时空分布都有着明显的变化,这种变化不仅与自然环境有关,也与人类活动和经济发展密切相关。

本文将通过对土地资源空间分布的时空变化进行分析,探究其背后的原因和趋势。

一、土地资源的时空变化1.历史时期的土地资源分布在人类历史的早期阶段,土地资源分布的主要因素是自然条件。

例如,在人类最初的定居地,如非洲和欧洲的一些山区,人口数量相对较小,土地资源分布较为均匀,没有出现明显的矛盾。

而在封建社会的发展过程中,土地资源的分布出现了明显的阶级差异和地域差异,其中的因素主要是人类经济活动的影响。

在一些富饶的土地区,土地资源集中于少数人手中,而另一些地区则因地力不足而人口匮乏。

2.现代社会的土地资源分布在现代社会,土地资源分布的主要影响因素是经济发展和社会活动。

随着人口数量的增加,土地资源的稀缺性成为现实问题。

城市化的加速和工业化的发展使得土地资源的分布变得更加不平衡。

大城市和工业化地区的土地资源集中度高,而农村和落后地区的土地资源利用率较低。

同时,技术的进步也促进了土地资源的开发和利用,使得一些原本荒无人烟的地区也成为了可开发的资源。

二、时空变化的原因1.自然环境自然环境是土地资源分布时空变化的主要影响因素之一。

例如,在山区和沙漠地区,由于自然条件的限制,土地资源的利用率相对较低。

而在沿海和平原地区,丰富的自然条件和气候条件更适合人类生存和经济活动。

2.经济发展经济发展是土地资源分布时空变化的重要因素之一。

尤其是在城市化和工业化的过程中,由于经济和产业的集中,土地资源的利用也会向着更集中的方向发展。

同时,在一些农业地区,由于农业生产方式的改变,土地资源的利用也会出现巨大的变化。

3.社会政策社会政策也非常关键,它对土地资源分布的影响是显著的。

例如,一些政府部门大力推动环保产业和绿色科技产业的发展,这会促进土地资源开发和利用的方式发生根本性的变化。

土地利用覆被变化时空信息分析方法及应用

第1章土地利用/覆被变化研究概述1.1土地利用/覆被变化研究的主要内容随着人口增加、经济发展及科学技术进步,人类活动对地球表面的作用不断增强。

全球变暖、生物多样性的消失、酸雨等现象的出现,促使人们更多地关注全球变化。

土地利用与覆被变化是人类活动对地表影响的重要载体,从而成为研究地球地表化学过程、碳循环、生物多样性等全球变化和生态环境问题的基础,在全球环境变化研究中,土地利用和土地覆被动态越来越被认为是一个关键而迫切的研究课题。

目前,“3S”技术(遥感(RS)、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS))的发展,为全球土地利用/覆被变化的研究提供了多尺度的信息源,从而进一步促进了土地利用/覆被变化的研究(田光进,2002)。

土地利用是人类根据土地的特点,按一定的经济与社会目的,采取一系列生物和技术手段,对土地进行的长期性或周期性的经营活动。

它是一个把土地的自然生态系统变为人工生态系统的过程。

土地覆被是指自然营造物和人工建筑物所覆盖的地表诸要素的具有多维空间信息的综合体,它反映“地球陆地表层和近地面层的自然状况”,是自然过程和人类活动共同作用的结果(Turner I B L et al,1994;Turner I B L et al,1995),包括地表植被、土壤、冰川、湖泊、沼泽湿地及各种建筑物,具有特定的时间和空间属性,其形态和状态可在多种时空尺度上变化(史培军等,2000;陈泮勤等,1999;Turner B.L.Ⅱ,1993)。

土地利用和土地覆被作为地球表层系统最突出的景观标志,二者是相互联系、相互作用,密不可分的(图1-1)。

土地利用变化侧重于土地的社会经济属性,它既是土地覆被变化的直接和间接驱动力,也是土地覆被变化的响应。

土地覆被则侧重于土地的自然属性,它更多地是土地利用的结果表现。

土地覆被的特征如土壤、植被的特点是土地使用方式和目的的重要基础和影响因素。

现代土地覆被的变化在很大程度上是人类利用土地的结果,最为明显的两种后果为:土地覆被类型的量变即渐变(modification)和质变即转换(conversion)(Turner I B L et al,1994)。

土地利用时空变化特征及驱动力分析

土地利用时空变化特征及驱动力分析土地利用是指人类在土地上进行的各种活动,包括耕作、建筑、采矿、林业、城镇建设等。

而土地利用的时空变化特征及其驱动力则是指土地利用在不同时间和空间尺度上的变化规律及其产生和影响的原因,本文将对此进行分析和阐述。

一、时空变化特征(一)时间变化随着经济、社会、技术等发展的不断推进,土地利用也呈现出明显的时间变化。

一般来说,随着时间的推移,人类对土地的利用方式和目的也在逐渐变化,即从最初的农业、牧业、渔业发展到工业、城市化等现代经济活动的利用方式。

同时,不同时间段内土地利用的主导特征也不尽相同,比如在20世纪初,农业仍是世界各国的主要产业,土地逐步用于农业生产,而到20世纪末,城市化和工业化的发展使得城市和工业用地占据了土地利用的主导地位。

(二)空间变化土地利用的空间变化一般是指在不同区域内的土地利用状态的差异。

土地利用的空间变化对地区经济和社会的发展有着重要影响。

不同地区的土地利用方式受到地理、气候、土地资源等因素的影响,因此各地在土地利用上的差异也显得十分明显,在不同地域内,土地利用的主导产业及其分布情况各不相同。

二、驱动力分析(一)人类活动驱动人类的活动是土地利用变化的关键驱动力。

人类对土地的活动主要通过征地、改造、建设等方式进行,人类在这个过程中主要追求土地利用的经济效益。

人口的增长、经济的发展、城市化的推进等都是人类活动驱动土地利用变化的核心。

同时,人类活动带来的环境压力十分巨大,对自然环境造成了影响,破坏了生态环境,引起了水土流失、土壤污染等问题。

因此,在人类活动中,需要不断强调可持续性发展的理念,引导人类采取合理的土地利用方式。

(二)经济发展驱动经济发展也是推动土地利用变化的重要驱动力之一。

总体来说,经济发展带来了人类活动的快速发展,促进了城市化、工业化、农业生产等方面的变化。

尤其是经济和城市化的发展,直接推动城市用地的大幅增长。

但同时也带来了土地资源有限、污染治理困难等问题,因此革新诸如产业结构、生产方式等经济模式,加大农村、生态、水环境等领域的投资,从而实现可持续发展,也是具有重要意义的。

破碎还是紧凑?_1990—2015_年中国36_个重点城市用地的时空演化特征

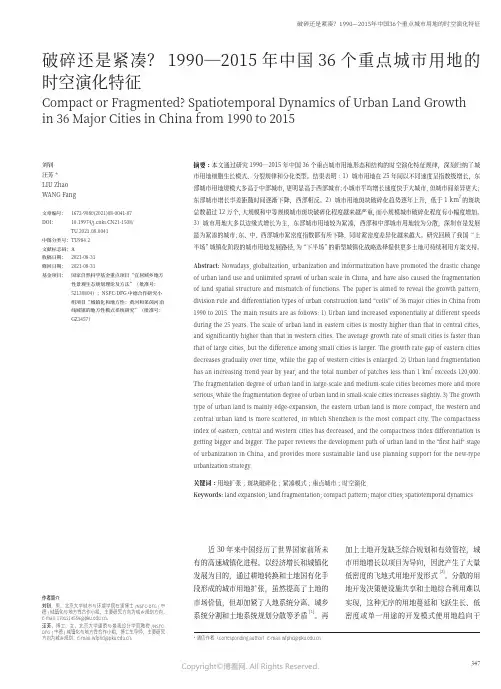

摘要:本文通过研究1990—2015年中国36个重点城市用地形态和结构的时空演化特征规律,深刻归纳了城市用地细胞生长模式、分裂规律和分化类型。

结果表明:1)城市用地在25年间以不同速度呈指数级增长,东部城市用地规模大多高于中部城市,更明显高于西部城市;小城市平均增长速度快于大城市,但城市间差异更大;东部城市增长率差距随时间逐渐下降,西部相反。

2)城市用地斑块破碎化趋势逐年上升,低于1 km 2的斑块总数超过12万个,大规模和中等规模城市斑块破碎化程度越来越严重,而小规模城市破碎化程度有小幅度增加。

3)城市用地大多以边缘式增长为主,东部城市用地较为紧凑,西部和中部城市用地较为分散,深圳市是发展最为紧凑的城市;东、中、西部城市紧密度指数都有所下降,同时紧密度差异化越来越大。

研究回顾了我国“上半场”城镇化阶段的城市用地发展路径,为“下半场”的新型城镇化战略选择提供更多土地可持续利用方案支持。

Abstract: Nowadays, globalization, urbanization and informatization have promoted the drastic change of urban land use and unlimited sprawl of urban scale in China, and have also caused the fragmentation of land spatial structure and mismatch of functions. The paper is aimed to reveal the growth pattern, division rule and differentiation types of urban construction land “cells” of 36 major cities in China from 1990 to 2015. The main results are as follows: 1) Urban land increased exponentially at different speeds during the 25 years. The scale of urban land in eastern cities is mostly higher than that in central cities, and significantly higher than that in western cities. The average growth rate of small cities is faster than that of large cities, but the difference among small cities is larger. The growth rate gap of eastern cities decreases gradually over time, while the gap of western cities is enlarged. 2) Urban land fragmentation has an increasing trend year by year, and the total number of patches less than 1 km 2exceeds 120,000.The fragmentation degree of urban land in large-scale and medium-scale cities becomes more and moreserious, while the fragmentation degree of urban land in small-scale cities increases slightly. 3) The growthtype of urban land is mainly edge-expansion, the eastern urban land is more compact, the western and central urban land is more scattered, in which Shenzhen is the most compact city. The compactness index of eastern, central and western cities has decreased, and the compactness index differentiation is getting bigger and bigger. The paper reviews the development path of urban land in the "first half" stage of urbanization in China, and provides more sustainable land use planning support for the new-typeurbanization strategy.破碎还是紧凑?1990—2015年中国36个重点城市用地的时空演化特征关键词:用地扩张;斑块破碎化;紧凑模式;重点城市;时空演化Keywords: land expansion; land fragmentation; compact pattern; major cities; spatiotemporal dynamicsCompact or Fragmented? Spatiotemporal Dynamics of Urban Land Growth in 36 Major Cities in China from 1990 to 2015近30年来中国经历了世界国家前所未有的高速城镇化进程。

湖北省1990年—2020年土地利用时空变化格局及驱动因素研究

中图分类号 TU984.11 文献标识码 A 文章编号 1003-739X (2023)06-0057-07 收稿日期 2022-08-15摘 要 湖北省土地利用格局变化与驱动力研究能够对区域协同发展、城乡融合发展提供决策支撑。

研究基于湖北省土地利用及覆被变化遥感监测数据,对土地变化速率、空间集聚程度、土地转移方向与数量进行测算,并分层次探究驱动力差异。

结果表明:①土地变化速率上,两江流域较其他区域活跃,城镇较乡村活跃;②各类型土地空间集聚性上,城镇空间逐步增强,农业空间逐步降低;③驱动力构成上,乡村比城镇构成模式简单,不具有显著区域差异性;④区域差异性上,鄂西受区位、高程等因素的影响更为显著,鄂中、鄂东地区受经济产业结构影响更显著。

关键词 土地利用 湖北省 时空格局 驱动因素 城乡差异Abstract The study of land use pattern changes and driving forces in Hubei Province can provide decision support for regional synergistic development and integrated urban-rural development. Based on remote sensing monitoring data on land use and cover change in Hubei Province, the study measures the rate of land change, the degree of spatial agglomeration, the direction and quantity of land transfer, and explores the differences in driving forces at different levels. The results show that: (1) In terms of land change rate, the Yangtze and Han River basins are more active than other regions, and towns are more active than villages; (2) In terms of spatial agglomeration of various types of land, urban space gradually increases and agricultural space gradually decreases; (3) In terms of the composition of driving forces, villages are simpler than towns in terms of composition patterns, and there is no significant regional variability; (4) In terms of regional differences, the west is more significantly influenced by factors such as location and elevation, while the central and eastern regions are more significantly influenced by economic and industrial structure.Keywords Land use, Hubei Province, Spatial and temporal structure, Propelling power, Urban-rural disparity湖北省1990年—2020年土地利用时空变化格局及驱动因素研究The Driving Factors and Temporal and Spatial Variations of Land Use in Hubei Province from 1990 to 2020彭建东 | Peng Jiandong 郑景明 | Zheng Jingming 杨 红 | Yang Hong土地利用覆被变化与人类建设活动密切相关,探究其演变规律对地区发展具有指导意义,是实现可持续发展的重要环节[1-2]。

中国区域发展不平衡的历史动态、表现和成因

中国区域发展不平衡的历史动态、表现和成因作者:刘学良续继宋炳妮来源:《产业经济评论》2022年第02期關键词:区域发展不平衡;东西差距;南北差距;加权变异系数二维分解一、引言区域发展不平衡是我国发展不平衡不充分的重要体现。

改革开放后,东部地区依靠地理区位优势、政策先发优势等率先发展,珠三角、长三角、京津冀等地区进入了经济高速增长的轨道,带动中国经济走向腾飞。

与此同时,地区发展差距问题也开始凸显,特别是90 年代我国的东中西部差距大幅拉大。

为此,从2000 年起,我国先后实行了西部大开发、中部崛起、振兴东北等区域发展战略,促进落后地区经济增长,实现区域协调发展。

随着一系列重大区域发展政策的落实和推进,我国的区域发展协调程度明显增强(盛来运等,2018)。

十八大以来,脱贫攻坚逐步深入,区域协同发展力度不断加大,部分落后省份如贵州等经济增速从长期滞后到全国领先,又带动区域差距进一步缩小。

同时,近年来,我国区域发展格局出现新的情况和问题,全国经济重心进一步南移,南北方发展差距快速扩大,受到社会各界的高度关注和广泛讨论(盛来运等,2018;许宪春等,2021)。

部分观点认为,中国区域发展格局呈现出从“东西差距”转向“南北差距”的新趋势(杨明洪等,2021)。

要搞清楚我国南北差距,以及东中西部差距等一系列问题,必须先弄清关于区域发展差距的关键基本事实,其中,测度和判定南北差距是探究南北区域发展差异的首要问题(许宪春等,2021)。

实际上,仅仅测度和判定南北差距是不够的,我国总体区域差距、东西差距等都需要进行测度和判定,这样才能把南北差距放到我国总体区域差距的更大框架下,通过与其他差距的比较来得到更准确的结论。

因此,应全面、透彻地对我国区域发展不平等的历史动态进行分析,一些关键问题,如我国区域总体差距在近些年是扩大还是缩小;我国区域差距的各个维度,特别是东西差距、南北差距的变化轨迹和对总体差距的贡献以及其变动原因,等等,具有重要的理论和现实意义。

二十世纪九十年代我国土地利用变化时空特征及其成因分析

( )四 川 盆 地 周 边 山 地 、 州 及 云 南 西 部 山 区 林 6 贵 地 减 少 , 南 中 部 地 区 以 退 耕 还 林 还 草 和 草 地 向 林 云 地 的 转 换 为 主 要 特 点 , 体 上 西 南 地 区 以 林 地 的 变 总

42 O世 纪 9 O年 代 前 后 两 个 5年 土 地 利 用 变

化 的 差 异

l9 一 l 9 年 和 1 9 - 2 0 年 前 后 两 个 5 9 0 9 5 9 6 0 0

它 林 地 等 。 总 体 表 现 为 东 北 地 区 、 川 盆 地 周 边 山 四

地 与 贵 州 等 天 然 林 区边 缘 农 林 交 错 地 带 的各 类 林

后 两 个 5年 林 地 面 积 均 有 所 减 少 。后 5年 , 天 然 在 林 保 护 工 程 启 动 之 前 , 西 南 地 区 林 地 减 少 5 2万 0

亩 。

()草 地 大Байду номын сангаас面 积 减 少 发 生 于 前 5年 , 36 5万 3 达 5

3 土地 利 用 变 化 的 区域 差 异

4 为主 要特 征 。 - 1 =

沿 海 及 内 陆 地 势 平 坦 地 区 , 黄 淮 海 平 原 、 江 三 如 长

角 洲 、 江 三 角洲 、 川 盆 地 、 中 以及 乌 鲁 木 齐一 珠 四 陇 石 Y T- 带 。  ̄ -

() 北 干 旱 与 绿 洲 农 业 区 传 统 绿 洲 边 缘 部 分 7西 土 地 被 开 垦 为 耕 地 , 时 绿 洲 内 部 分 原 有 耕 地 因 土 同

法 , 立 了 2 建 0世 纪 8 0年 代 末 期 、 0 年 代 中 期 和 9 9 0

地理学术论文题目100篇

2016

沈劲、钟流举、叶斯琪等

珠三角干湿季大气污染特性

中国科技论文

2015

王才梅、张渝

内墙砖生产引起的大气污染及防治措施

河南建材

2015

高明、郭施宏、夏玲玲

福州市城市化进程与大气污染关系研究

环境污染

与防治

2015

张薇、高迎新、李杰

北京西南部地区大气污染分析

气象科技

2015

王涛

城市园林植物保护发展趋势探析

建立完整的旅游地理学高级人才培养系统

旅游学刊

1996

陈传康

城市旅游开发规划研究提纲

旅游经济

1996

陈传康

农村城市化的困境与“四轮驱动”模式设想:以温州为例

中国发展

2011

陈传康

大都市区建设中的城市管理实践与探索:—以温州为例

中国发展

2010

陈传康、吴承照

海南旅游发展与投资研讨会纪实

人文地理杂志

1995

郑振伟

大气污染的危害及防治技术研究

低碳世界

2016

沈磊、叶仙勇

大气污染对城市居民的健康效应影响研究

资源节约与环保

2016

向伟玲、王自发、刘毅

云贵地区大气污染趋势分析及防控对策

环境影响

评价

2016

杨少红

印染行业废水特征及处理工艺应用探讨

环境影响评价

2016

牟喆、耿福海、叶晓芳等

上海市大气污染对不同特征居民呼吸疾病就诊人数影响

张君珏、苏奋、周成虎

不同海岸地貌背景下的南海周边岸带35年建设用地扩张分

地理学报

2016

叶舜赞

香港与京九铁路及其沿线地区的开发

国内外土地利用研究现状

一、早期的土地利用研究国外土地利用研究可追踪到杜能。

19世纪前期对德国南部地区的研究,他提出了土地利用的模式。

从早期的强调功能、追求理想城市形态的城市规划理念,到近代在欧美城市中出现的新古典主义式的城市改建方案,虽已经具有可持续开展的雏形,但是为了解决城市问题和满足城市功能的城市规划,出现新的具有代表性的霍华德的“田园城市〞理论、勒·柯布西埃的“集中城市〞理论、伊利尔·沙里宁的“有机疏散思想〞等理论。

国外早期土地利用研究主要针对土地利用调查而展开。

索尔等1922年在美国密执安州较早地开展了土地利用综合调查,同期,英国众多学者也开展了土地利用区域调查,波纳开展了英国农业资源的估算,英国于1930年成立了土地利用调查所,在斯坦普主持下,带着众多学生从1931年~1935年间开展了全国土地利用调查,完成了全国X围的调查总报告、各郡分报告及土地利用专题图等一系列成果。

为进一步推广美、英两国的研究成果,1934年8月在波兰华沙举行的第14届国际地理大会上,鲍曼报告了美国土地利用研究工作,卫那特介绍了大不列颠的土地利用调查工作。

随后,1938年7月在阿姆斯特丹召开的第15届国际地理大会对人口密度和土地利用的关系、农业生产力等进展了专门的讨论,强调土地利用及土地利用图的重要性,同时也指出了假设干国家的土地没有很好地加以利用。

随后,亨丁顿、堪达尔等学者对农业生产力进展了详细的研究,标志着人们已开场考虑土地综合利用效益的问题。

从20世纪40年代起,土地利用研究进入了一个新阶段,土地利用调查与研究在全球广泛开展。

我国学者李春芬在加拿大留学时的博士论文以“XX大概格兰德河中游谷地的土地利用〞为题进展土地利用研究。

1946年澳大利亚在全国领土的1/3以上地区完成了大、中比例尺的土地调查。

随后,英国、加拿大、荷兰和一些东欧国家,亚洲的日本、印度,拉丁美洲的墨西哥、巴西等国,先后开展了土地资源调查等研究。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

∑ ( △S i - j / S i ) ij

n

× ( 1/ t ) × 100 % 式中 , S i 为监测开始时间第 i 类土地利用类 型总面积 , ΔS i - j 为监测开始至监测结束时段内 第 i 类土地利用类型转换为其它类土地利用类型 面积总和 , t 为时间段 , 土地利用动态度 S 反 映了与 t 时段对应的研究样区土地利用变化速 率。 参照 土 地 利 用 动 态 度 的 空 间 分 异 规 律 和 1km 栅格地块内各种土地利用类型相互转化的 信息 , 我们基于 10km 大小的栅格区域进行全国 土地利用动态区划 。区划遵照的基本原则包括 : ( 1) 以土地利用动态类型为首要的考虑因 图1 1 公里栅格土地利用变化图的生成 素 , 保证区内土地利用变化主体方向的一致性 ; Fig. 1 The generation of t he land - use dynamic (2) 考虑到区划单元空间位置的连续性 , map at scale of 1km ( GRID raster format) 不同地域相同土地利用动态类型以地理单元名 称加以区分 , 即考虑地貌与宏观经济环境的差异 ; ( 3) 参考综合自然条件 、土地利用特点 , 尽量使区划单元内宏观自然条件与土地利用 特点具有一致性 [ 11 ,12 ] 。据此 , 将全国划分为 13 个土地利用转换区 ( 图 2) 。

© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

1期

刘纪远 等 : 20 世纪 90 年代中国土地利用变化时空特征及其成因分析

3

对于过去土地利用状况的记录信息 , 在 90 年代末期土地利用数据层面上 , 判定并勾绘变 化区域 , 标注类型变化的动态信息编码 , 该编码同时反映变化地块在前后 2 个时段的土地 利用类型 。然后 , 将 90 年代末期的土地利用变更为 80 年代末期状况 , 逐县实施 , 实现全 国区域的完整覆盖 。全国累计获取此类变化地块 364379 个 , 重建过程中土地利用变化制 图类型的判别具有 95 %以上的定性准确率 [ 10 ] 。 基于三期陆地卫星 TM 遥感影像及其解译相应的土地利用图 , 我们构建了能全面反 映我国 20 世纪 90 年代土地利用变化的时空信息平台 。在其支持下 , 我们可以开展这一时 期内各种土地的数量 、变化量 、区域分布及其变化原因的研究和分析 , 有效地支持国家资 源环境政策法规的制定和监督实施 。 2. 2 模型与方法 以覆盖全国的 1km 栅格土地利用本底与动态的成分数据作为土地利用动态区域划分 的依据 , 可以在消除空间数据尺度效应的基础上 , 保证数据的空间精度和面积精度 [ 8 ,9 ] 。 将动态图进行 1km 大小的矢量栅格切割 , 可以得到每个栅格内各土地类型的动态变化面 积及类型之间的转换面积 ( 图 1) 。这样 , 每一栅格上负载了不同时期土地利用类型的面积 百分比及其变化比例 、变化方式等信息 [ 8 ] 。 图 1 中 , 动态度图可以反应土地利用变化 速率 的 区 域 差 异 , 土 地 利 用 动 态 度 按 下 式 计 算 [ 10 ] :

错转换区 4. 黄淮海 、长江三角洲耕地 - 城镇转换区 5. 四川盆地耕地 - 城镇转换区 6. 华北 、 黄土高原农牧交错带草地 - 耕地转换区 7. 西北农田开垦与撂荒交错区 8. 华中水域变动和城镇扩 张区 9. 东南丘陵林地 - 耕地转换区 10. 东南沿海草地 - 人工林交错转换区 11. 东南沿海城镇 扩张区 12. 西南林 - 草及林草 - 耕地转换区 13. 青藏稳定少动区 图2 20 世纪 90 年代我国土地利用变化区划图

90 年代我国的土地利用变化表现出明显的时空差异 , 政策调控和经济驱动是导致土地利用变

化及其时空差异的主要原因 。据此 , 本文提出在今后的全国土地利用规划中 , 应充分考虑我 国现代土地利用变化的区域分异规律 。同时 , 在生态环境恢复与建设规划中也应强调自然地 理地带的针对性 , 同时要改变传统的资源规划与管理思路 , 在基础设施日益完备的条件下 , 最大程度地发挥跨区域土地资源优化配置的综合优势 。 关 键 词 : 土地利用 ; 土地利用变化 ; 数据库 ; 动态 ; 区域分异 ; 遥感 中图分类号 : F293. 2 ; F301. 24 ; P208 文章编号 : 1000 - 0585 ( 2003) 01 - 0001 - 12

© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

2

地 理 研 究

22 卷

和热点课题 。 为了满足国家和各级政府对于土地资源时空信息的迫切需求 , “八五”期间 , 中国科 学院启动并完成了 “国家资源环境遥感宏观调查与动态研究”项目 , 实现了全国范围的资 源环境遥感调查并建立了相应的技术系统 [ 7 ] 。此后 , 国家科技部在 “九五”期间设立了 题为 “国家级基本资源与环境遥感动态信息服务体系的建立”的科技攻关课题 , 由中国科 学院资源环境科学与技术局主持 , 农业部 、林业局 、气象局 、测绘局等下属科研单位参 加 , 依靠遥感和地理信息系统技术 , 在全国范围内建成了 20 世纪 90 年代中期 1 ∶ 10 万比 例尺土地利用数据库 , 并于 2000 年实现了全面更新 。中国科学院在国家 “九五”攻关成 果的基础上又先后于 1999 年和 2000 年启动了知识创新工程重大项目 “遥感时空信息分析 与数字地球相关理论技术预研究”和知识创新重大方向性项目 “国家资源环境数据库集成 与数据共享” , 由中科院资源环境研究领域的主要研究所参加 , 投入 100 余名科研人员 , 成功地利用遥感和地理信息系统技术建成了我国 20 世纪 80 年代末期至 90 年代末期的土 地利用动态信息系统并开展了相应的研究 。

95 %以上的定性准确率 。可以全面 、客观地了解 20 世纪 90 年代中期至末期我国土地利用

变化的数量 、分布位置 , 以及各种土地利用类型之间相互变化的规律和特点 。对更新后形 成 90 年代末期全国土地利用现状图进行了与 20 世纪 90 年代中期同样的图形切割与面积 平差 、分类汇总计算 [ 9 ] 。 以 90 年代的土地利用数据库为基础 , 依靠 80 年代末期陆地卫星及其它遥感数据为信 息源 , 通过分析 80 年代遥感影像并同 90 年代末期遥感影像对比 , 发现并提取遥感影像上

( 国际地圈生物圈计划) 和 IHDP ( 人与环境计划) 于 1995 年制定并开始执行 “土地利用 / 土地覆盖变化科学研究计划 ( L UCC) ” , 使 L UCC 研究成为了目前全球变化研究的前沿

收稿日期 : 2002 - 11 - 28 ; 修订日期 : 2002 - 12 - 20 基金项目 : 中国科学院知识创新工程项目 ( KZCX1 - Y - 02 , KZCX02 - 308) 作者简介 : 刘纪远 (1947 - ) , 男 , 广东惠州人 , 中国科学院地理科学与资源研究所所长 , 研究员 , 博士生导师 。 主要从事资源环境遥感与土地利用变化研究 。

2

数据与方法

采用自行设计的土地资源信息全数字人机交互遥感快速提取方法 , 我们于 1998 年解

2. 1 数据制备

译了覆盖我国的 20 世纪 90 年代中期美国陆地卫星 Landsat TM 数字影像 , 初步建立了全 国 1∶ 10 万比例尺土地利用数据库 , 并于 1999 年开展了实地考察对数据质量予以验证 , 累 计行程 75271km , 平均每省 2509km [ 8 ] 。同时 , 建立了全国范围的遥感图像判读标志 , 获 取了 8000 余幅景观照片 , 支持了数据库的修改与完善 , 土地利用制图的类型判别具有

© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

ห้องสมุดไป่ตู้

4

地 理 研 究

22 卷

1. 东北大小兴安岭林草 - 耕地转换区 2. 东北东部林草 - 耕地转换区 3. 东北平原旱地 - 水田交

(1. 中国科学院地理科学与资源研究所 , 北京 100101 ; 2. 中国科学院遥感应用研究所 , 北京 100101 ; 3. 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 , 兰州 730000 ; 4. 中国科学院成都山地灾害与环境研究所 ,

成都 610041 ; 5. 中国科学院东北地理与农业生态研究所 , 长春 130012 ; 6. 中国科学院武汉测量与 地球物理研究所 , 武汉 430077 ; 7. 中国科学院南京地理与湖泊研究所 , 南京 210008 ; 8. 中国科学 院新疆生态与地理研究所 , 乌鲁木齐 830011)

2000 年 , 我们又以美国陆地卫星 TM 数据为信息源 , 进行数据库全面更新 。TM 数

据无法覆盖的区域 , 利用中国资源一号卫星 ( CB ERS - 1) 的 CCD 数据予以补充 。实现了 全国范围内遥感影像的完整覆盖 。土地利用数据库更新过程中 , 在全国 32 个省 、市 、自 治区获取土地利用变化地块 235387 个 , 更新过程中土地利用变化制图类型的判别具有

摘要 : 在土地利用变化时空信息平台的支持下 , 本文对我国 20 世纪 80 年代末到 90 年代末的 土地利用变化过程进行了全面分析 , 揭示了我国 10 年来土地利用变化的时空规律 , 分析了这 些规律形成的主要政策 、经济和自然成因 。研究表明 , 20 世纪 90 年代 , 全国耕地总面积呈北 增南减 、总量增加的趋势 , 增量主要来自对北方草地和林地的开垦 。林业用地面积呈现总体 减少的趋势 , 减少的林地主要分布于传统林区 , 南方水热充沛区造林效果明显 。中国城乡建 设用地整体上表现为持续扩张的态势 。90 年代后 5 年总体增速减缓 , 西部增速加快 。20 世纪