清末以来东北森林资源开发及其环境代价(一)

对东北地区林业可持续发展途径的思考

L i n y e g u o s h u可持续发展是科学发展观的最主要的组成之一,是推动各个行业发展的保障。

东北地区是我国重要的林区之一,林业用地面积占据国土面积的一半以上。

按照我国第九次清查森林资源可以了解到:吉林省森林面积785万公顷,森林覆盖率41.49%,提高(与第八次全国森林资源清查相比,下同)1.11个百分点。

活立木总蓄积105368万立方米,森林蓄积101296万立方米,增加9038万立方米。

天然林面积609万公顷,天然林蓄积89574万立方米;人工林面积174万公顷,人工林蓄积11722万立方米。

都排在世界的前列,当中,大部分都集中在东北地区。

随着我国经济不断的发展,社会对于林业的需求越来越大,在很大程度上影响了目前林业发展,最明显的就是林业发展开始追逐速度,多年生树木逐渐被速生树木大量代替、生态效益逐渐被经济效益代替,而且森林面积在持续大幅度的缩小。

在1992年世界环境大会上提出了,林业的可持续发展,具备4个目标特点,主要是生态可持续发展、资源可持续发展、经济可持续发展以及社会可持续发展。

所以,把可持续发展的观念融进吉林蛟河地区林业管理工作当中,能够在最大程度上保障吉林蛟河地区的林业发展。

一、林业可持续发展的内涵林业可持续发展制度是不仅仅需要满足目前人民群众日常生活生产的要求,还需要满足子孙后代的发展,对于子孙后期的发展不会产生威胁。

在实际实行的过程中,主要指的是生态方面、经济方面以及社会方面。

统一环境和可持续发展,在生态环境的发展过程中,还要求经济建设、经济发展以及社会发展和自然承载力互相结合。

要求把森林的保护、管理和可持续开发,与林业的生产、消费、再循环和森林生活最终处置有关一切方面之间的关系进行协调的可持续发展的安排;对森林产品的数量、质量、效益和环境综合加以考虑,在满足当代利用、不损害后代利用的前提下,实现森林效益的供需平衡与生态平衡。

所以,必须要发展林业的可持续发展,并且也要注重建设林业,注重保护人类生命的环境。

清末新政与东北农业早期近代化

/12 2012摘要:以赵尔巽、徐世昌和锡良为代表的东北地方当局所领导的清末东北农业新政,是东北农业近代史上规模最大、范围最广的一次社会改革。

虽然最终不可避免地失败了,但这场新政推动了东北农业经济体系与社会结构的变迁,促使东北农产品商品化的发展与种植结构的改变,也促使东北农业向近代化转变。

同时,东北地方当局因清王朝本身具有浓厚的封建性,这就必然决定了近代化进程受到制约,不可能真正把东北农业引向正常的近代化发展轨道。

但是,清末东北新政在一定程度上对东北农业的早期近代化起到了不可否认的推动作用。

关键词:清末新政;东北农业;近代化中图分类号:K25文献标识码:A文章编号:1001-490X(2012)12-057-03作者:大连理工大学马克思主义学院副教授,硕士生导师,历史学博士;辽宁,大连,116024基金项目:2011年国家社科基金项目“近代东北城市化进程中城乡关系研究”(11BZS083)、2012年国家社科重点基金项目“中国城市化过程与区域协调发展问题研究”(12AGL010)清朝末年,面对日益严重的政治局势,同时清政府和军队也无法应付财政上出现的严重亏空,清朝统治者感到自己的统治地位已经开始动摇。

因此,为了维护清王朝的统治地位,1901年慈禧太后正式宣布实行“新政”。

此时在东北,日俄战争以后,东北进一步沦为日俄的势力范围。

为了缓解东北内忧外患的严峻状况,满清统治者也决定在东北推行新政,以此来抵制日俄对东北的控制。

清末东北新政的开端从光绪三十一年(1905)赵尔巽任盛京将军时期开始,1907年徐世昌督理东北后是清末东北新政的全面推行时期。

整个东北新政历经赵尔巽、徐世昌和锡良三人,内容涉及政治、经济、军事、外交、司法、文化教育等领域。

这次新政改革产生的影响之大,涉及的范围之广在东北地区历史上是空前的。

农业是国民经济发展的基础和保障,也是国家的根本。

狭义的农业仅指种植业或农作物栽培业;广义的农业包括种植业、林业、畜牧业、副业和渔业。

学案-为什么停止开发北大荒-精教材

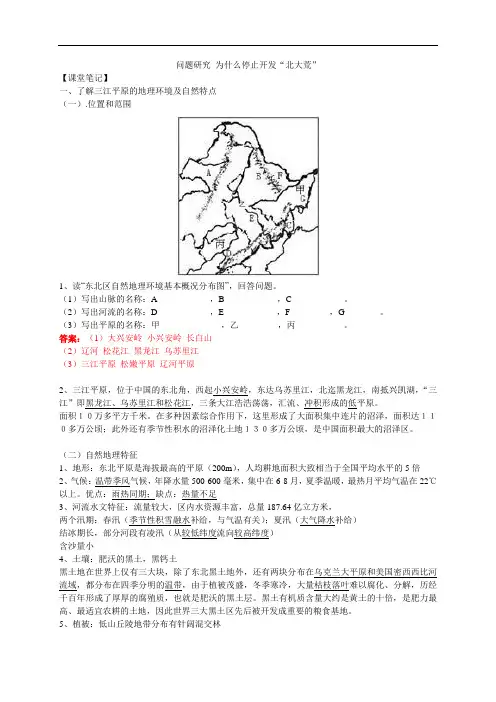

问题研究为什么停止开发“北大荒”【课堂笔记】一、了解三江平原的地理环境及自然特点(一).位置和范围1、读“东北区自然地理环境基本概况分布图”,回答问题。

(1)写出山脉的名称:A____________,B____________,C____________。

(2)写出河流的名称:D____________,E____________,F_________,G________。

(3)写出平原的名称:甲______________,乙_________,丙___________。

答案:(1)大兴安岭小兴安岭长白山(2)辽河松花江黑龙江乌苏里江(3)三江平原松嫩平原辽河平原2、三江平原,位于中国的东北角,西起小兴安岭,东达乌苏里江,北迄黑龙江,南抵兴凯湖,“三江”即黑龙江、乌苏里江和松花江,三条大江浩浩荡荡,汇流、冲积形成的低平原。

面积10万多平方千米。

在多种因素综合作用下,这里形成了大面积集中连片的沼泽,面积达110多万公顷;此外还有季节性积水的沼泽化土地130多万公顷,是中国面积最大的沼泽区。

(二)自然地理特征1、地形:东北平原是海拔最高的平原(200m),人均耕地面积大致相当于全国平均水平的5倍2、气候:温带季风气候,年降水量500-600毫米,集中在6-8月,夏季温暖,最热月平均气温在22℃以上。

优点:雨热同期;缺点:热量不足3、河流水文特征:流量较大,区内水资源丰富,总量187.64亿立方米,两个汛期:春汛(季节性积雪融水补给,与气温有关);夏汛(大气降水补给)结冰期长,部分河段有凌汛(从较低纬度流向较高纬度)含沙量小4、土壤:肥沃的黑土,黑钙土黑土地在世界上仅有三大块,除了东北黑土地外,还有两块分布在乌克兰大平原和美国密西西比河流域,都分布在四季分明的温带,由于植被茂盛,冬季寒冷,大量枯枝落叶难以腐化、分解,历经千百年形成了厚厚的腐殖质,也就是肥沃的黑土层。

黑土有机质含量大约是黄土的十倍,是肥力最高、最适宜农耕的土地,因此世界三大黑土区先后被开发成重要的粮食基地。

民国时期察哈尔地区放垦及其对生态环境的影响

民国时期察哈尔地区放垦及其对生态环境的影响何学慧;刘艺敏;王英维【摘要】民国时期垦荒蒙地是清末以来蒙地放垦政策的延续和发展.这一时期的察哈尔地区的无序放垦更为严重,被垦面积远远超过清末时期,遂对该地区的生态环境产生了严重的影响.原有的草原生态系统遭到破坏,环境不断恶化,土地沙化严重,灾害频繁发生.【期刊名称】《集宁师范学院学报》【年(卷),期】2017(039)001【总页数】7页(P34-40)【关键词】民国时期;察哈尔地区;放垦蒙地;生态环境【作者】何学慧;刘艺敏;王英维【作者单位】集宁师范学院政史系,内蒙古乌兰察布012000;集宁师范学院政史系,内蒙古乌兰察布012000;集宁师范学院政史系,内蒙古乌兰察布012000【正文语种】中文【中图分类】K291清廷在布尔尼抗清失败之后,于康熙十四年(1675)将察哈尔部编为总管制游牧八旗,分为左翼四旗(正蓝旗、正白旗、镶白旗、镶黄旗)、右翼四旗(正黄旗、正红旗、镶红旗、镶蓝旗)。

后来,在游牧八旗内部又抽调蒙民,设置了四牧群(商都牧群、牛羊群、左翼牧群、右翼牧群)。

察哈尔八旗四牧群在清代是察哈尔部蒙古族的游牧地。

本文研究的察哈尔地区大致相当于今天的乌兰察布市(除四子王旗之外)、锡林郭勒盟南部及河北省西北部等地区。

这一地区在民国三年(1914),设立察哈尔特别行政区,所辖范围除原来的八旗四牧群外,还辖有原属于直隶口北道管辖的张北、独石、多伦3县;原隶属于绥远将军管辖的丰镇、凉城、兴和、陶林4县;锡林郭勒盟。

①民国十七年(1928),又改为察哈尔省,所辖范围除原察哈尔特别行政区(兴和、陶林、集宁、丰镇、凉城5县划归绥远省)外,将原直隶口北道所辖10县划入察哈尔省。

②本文所指的民国时期是1912年至1937年的历史。

该时期大致分为两个阶段:一是1912—1928年的北洋政府时期;一是1928—1937年的南京国民政府时期。

无论是北洋政府还是国民党政府,均延续和发展了清末的放垦政策,在察哈尔地区继续积极推行垦荒。

近代东北煤炭资源开发研究(1895-1931)

近代东北煤炭资源开发研究(1895-1931)受所处自然环境和区域社会环境的影响,东北煤炭资源开发在近代的发展过程中形成了较为鲜明的地域特色和时代特征。

本文以1931年以前的东北煤炭资源开发为主线,通过分析当时区内自然环境、社会经济及政治因素,特别是当时区内日本殖民者对区内煤炭资源的抢占和开发等特殊的情况,对区内煤炭资源开发格局的变迁和整体发展态势加以评估和讨论。

论文的主体共有七个部分第一部分:东北煤炭资源存在情况的总体概述。

这一部分主要是对东北地区煤炭资源的分布、储藏情况以及所处自然环境和社会环境进行总体评述。

作为文章的整体基础,该部分在论述分析东北地区的地理环境、气候特征、地形地貌及水系分布等相关情况的同时,着重讨论了东北地区煤炭资源储藏情况和空间分布特点。

在资源的区划问题上,本章打破以往单一的以行政区划作为依据的做法,采引地质矿产学科中含煤区的概念,依照煤炭所属地质年代进行分类,并结合东北地区地形地貌特征,对煤炭的地理分布情形进行重新的区划和梳理。

在此基础上对东北煤炭的储量、品质以及空间区位特征进行细致的论述。

在论述东北地区自然条件的同时,本章将历经弛禁之变后的东北地区社会经济的发展变革作为煤炭资源开发兴起和发展的历史背景加以讨论,分析区域政治环境、经济和人口等因素的影响,并对这一时期对东北地区煤炭资源的勘测活动及储量的估算进行初步的梳理和总结。

第二部分:煤炭资源开发的空间格局。

以第一章对东北煤炭资源分布的情况为基础,讨论近代区内煤炭资源开发空间布局特点及形成过程,分析各种自然、社会因素在格局的变化和发展中所起到的作用:虽然在资源分布上并不存在关内那种明显的地域差异,但同样受到近代中国社会政治经济发展不平衡的影响,开发的水平在总体上却呈现出明显的南北失衡的态势。

与关内华北地区的开滦煤矿相似,由日系满铁抢占开发的抚顺煤矿,由于其背后日本帝国主义在资本、技术等方面的优势,该矿的开采规模和技术条件远远超越区内社会经济发展水平,在加速资源掠夺的同时,依靠铁路和日渐膨胀的殖民工商业体系所形成的市场垄断体系严重的抑制了东北其他地方煤矿业的发展和煤炭资源开发水平的提升,在区内形成了一支独大的局面。

清末东北新政与东北城市早期近代化的发展趋向

清末东北新政与东北城市早期近代化的发展趋向荆蕙兰;薛桂芬【摘要】以赵尔巽、徐世昌和锡良为代表的东北地方当局领导的清末东北新政改革,是东北近代史上规模最大、范围最广的一次社会改革.虽然最终不可避免地失败了,但这场变迁推动了东北城市经济体系与社会结构的变迁,促使东北城市文化形态与习俗风尚向近代化转变,也促进了东北城市行政机构与市政建设的近代化转型,特别是对东北城市早期近代化的推动作用,是不可低估的.同时,清王朝本身所具有的封建性,决定了东北城市社会文化的近代化进程必然受到制约.【期刊名称】《大连理工大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2013(034)001【总页数】5页(P128-132)【关键词】清末东北新政;东北城市;近代化【作者】荆蕙兰;薛桂芬【作者单位】大连理工大学马克思主义学院,辽宁大连116024;哈尔滨学院人文学院,黑龙江哈尔滨150086【正文语种】中文【中图分类】K257.5日俄战争以后,东北进一步沦为日俄的势力范围。

面对内忧外患的严峻局势,清朝统治者决定改弦更张,在东北推行新政。

本文认为,清末东北新政的开端应从赵尔巽任盛京将军时期开始,即光绪三十一年(1905年),清政府开始酝酿在东北推行“新政”,光绪三十三年(1907年)徐世昌督东后所采取的诸多措施,是清末东北新政改革的全面推行时期。

整个东北新政历经赵尔巽、徐世昌和锡良三人的执政时期,内容涉及政治、军事、司法、经济、文化教育、外交等领域。

这次新政改革的范围之广,影响之大在东北地区历史上是空前的。

如果说,城市化是城镇在数量上不断增长的动态过程,那么,城市近代化就是城市发展的质变过程[1]。

东北新政全面推动了东北社会的近代化进程,也使东北城市的早期近代化由此开启。

一、清末东北新政推动了东北城市经济体系与社会结构的变迁工业化与城市近代化有一种先天性亲缘关系,城市既为工业化提供舞台,也因工业化运动而发生巨变。

同时,经济近代化的核心是实现工业化,即近代工业的建立与发展。

2022-2023学年东北三省四市高考地理【文综】专项提升模拟试题(一模二模)含解析

2022-2023学年东北三省四市高考地理【文综】专项提升模拟试题(一模)一、选一选:本题共35小题,每小题4分,共140分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

粉垄技术是人类继人力、畜力、机械(拖拉机)耕作之后的第四代农耕文明。

粉垄机械螺旋型钻头垂直入土深旋耕,性可根据作物种植需求进行深度深垦深松,耕作层比拖拉机耕作可加深1倍或1倍以上,且没有扰乱土层。

据此完成下列小题。

1. 相对于传统耕作模式,粉垄技术A. 作物产量低B. 适用生产地区少C. 破坏性更大D. 能减少化肥使用2. 粉垄技术可以加强农作物的抗旱能力,主要是因为其能够A. 增加区域降水量B. 减少土壤蒸发量C. 提高水分下渗率D. 减少作物蒸腾量3. 粉垄技术应用能够改良盐碱地,主要是因为其能够A. 水盐运动B. 改善土壤性状C. 减少土壤盐分D. 增加植被覆盖福建省龙岩汀县河田镇原名留镇,历史上种满柳树,又称为“柳村”。

柳村曾一度形成“柳村无柳、河比田高”的局面,故改名“河田”。

下图为河田镇等高线地形图。

读图,完成下面小题。

4. 柳村一度形成“柳村无柳、河比田高”局面的原因是A. 水土流失B. 土地荒漠化C. 土地盐碱化D. 没有合理放牧5. 为解决河田镇的生态问题,当地政府可以A. 将人口搬迁到河流沿岸B. 禁止在东部地区进行耕作C. 因地制宜发展生态农业D. 推广使用喷灌、滴灌技术在南极附近存在着一个沃斯托克湖,它是世界上的地下湖,面积达14000平方米,其中储存的地下水达到了5400立方千米。

湖底被一个山脊分成两部分,北部约深400米,南部约深800米,深度可达1000米。

科学家们探察更是发现,这个湖至少与外界隔离了1500万年之久。

据此完成下列小题。

6. 沃斯托克湖的形成是因为A. 火山喷发B. 地壳运动C. 冰川侵蚀D. 海水侵蚀7. 沃斯托克湖湖水维持液态是因为A. 湖泊水纯度大B. 湖泊光照强C. 湖泊与冷空气隔离D. 湖泊面积大8. 有科学家认为在沃斯托克湖可能会发现新的生命形式。

高二地理东北地区农林基地建设的地理背景

总结: 总结:

东北地区农林基地发展的优势主要有: 东北地区农林基地发展的优势主要有: ㈠ 气候温暖湿润 能够满足农作物的生长需求 气候温暖湿润,能够满足农作物的生长需求 能够满足农作物的生长需求; 地形以山地、平原为主,山地适宜林业发展, ㈡ 地形以山地、平原为主,山地适宜林业发展, 广阔的平原有利于耕作农业的发展; 广阔的平原有利于耕作农业的发展; 工业基础良好。 ㈢ 工业基础良好。

资料二 东北地区耕地质量统计表

一等耕地 东北区(%) 全国平均(%) 65、20 41、33 二等耕地 三等耕地 31、07 34、55 3、19 20、47 不宜耕地 0、54 3、65

东北平原地势平坦, 资料三 东北平原地势平坦,其中松嫩平原和三江平原耕地面积 占全国耕地面积的80%以上,并且地面坡度多在 度以下,耕地集 以上, 度以下, 占全国耕地面积的 以上 并且地面坡度多在1度以下 中连片,非常适宜机械化作业和进行其他农田建设。 中连片,非常适宜机械化作业和进行其他农田建设。

练习: 练习:

阅读下列有关开发三江平原的不同点,讨论东北地区土地 阅读下列有关开发三江平原的不同点 讨论东北地区土地 资源的开发得用与生态环境保护之间的关系. 资源的开发得用与生态环境保护之间的关系

观点一: 三江平原地处中温带,气候湿润光照充足, 观点一: 三江平原地处中温带,气候湿润光照充足, 降水丰沛,地势平坦 土地肥沃,是农业开发的理想地域。 地势平坦, 降水丰沛 地势平坦,土地肥沃,是农业开发的理想地域。 随着我国经济的发展和粮食需求的不断增长, 随着我国经济的发展和粮食需求的不断增长,三江平原土 地开的指导思想是向土地要粮,加速开垦,并扩大规模。 地开的指导思想是向土地要粮,加速开垦,并扩大规模。 观点二: 三江平原是我国最重要的湿地之一( 观点二: 三江平原是我国最重要的湿地之一(湿地主 要指沼泽、湖泊、河流以及海洋地带的滩涂), ),我国是国 要指沼泽、湖泊、河流以及海洋地带的滩涂),我国是国 际湿地保护公约的缔约国,保护三江平原湿地是我国政府 际湿地保护公约的缔约国, 承担的国际义务和责任,实施有得于保护湿地、 承担的国际义务和责任,实施有得于保护湿地、改善农业 生态条件的农业综合开发,才是三江平原开发的指导思想。 生态条件的农业综合开发,才是三江平原开发的指导思想。

“振兴东北老工业基地”综合专题复习1

“振兴东北⽼⼯业基地”综合专题复习1“振兴东北⽼⼯业基地”综合专题复习设计⼀、背景材料2002年11⽉召开的中共⼗六⼤提出要“⽀持东北地区等⽼⼯业基地加快调整和改造,⽀持以资源开采为主的城市和地区发展接续产业。

” 2003年,国务院总理温家宝三次考察东北;同年10⽉,党的⼗六届三中全会正式决定实施振兴东北⽼⼯业基地战略。

“振兴东北⽼⼯业基地”⽆疑是今年⾼考复习的重点和热点问题。

我们精⼼设计了这⼀政、史、地综合专题复习,敬请前辈同仁赐教。

⼆、知识体系(⼀)历史学科1、中国古代对东北地区的开发东北地区⾃古以来就是中国的领⼟。

先秦时期,这⾥分布着肃慎、澮貊和东胡等先民。

秦朝时期,秦始皇在今辽宁东部、南部地区设置了辽东、辽西郡,加强对这⾥的管理与开发。

汉魏时期这⾥称挹娄,北朝时称勿吉。

东北地区正式归属中国版图并得以⼤规模开发是在唐朝。

唐朝时这⾥称靺鞨。

靺鞨⼈分布于松花江、⿊龙江流域。

7世纪中期以后,靺鞨的⿊⽔和粟末两部逐渐强⼤起来。

8世纪前期,唐朝在⿊⽔靺鞨地区设置都督府,任命其⾸领做都督,⿊⽔靺鞨地区正式划⼊唐朝版图。

7世纪末,粟末部⾸领⼤祚荣建⽴政权。

开元初,唐⽞宗封⼤祚荣为渤海郡王,加授忽汗州都督。

粟末靺鞨地区也正式划⼊唐朝版图。

⿊⽔靺鞨和粟末靺鞨受中原⽂化影响都较⼤。

例如粟末靺鞨的⼤祚荣仿照唐朝实⾏州县制,农业采⽤中原先进技术,⽔稻产量⾼,质量好。

⼿⼯业以纺织业为主,向唐朝进贡的“鱼⽛绸”、“朝霞绸”相当精美。

粟末靺鞨与唐朝的贸易⼗分频繁。

公元10世纪,契丹兴起。

926年,粟末靺鞨为契丹所灭,不久,⿊⽔靺鞨沦为契丹的附属。

公元11—12世纪,长期居住在松花江、⿊龙江下游⼀带的⼥真族(由唐朝的⿊⽔靺鞨发展⽽来)逐渐强⼤起来,他们学会了使⽤铁制⽣产⼯具,同邻国和辽朝的贸易很发达。

12世纪,完颜部逐渐统⼀⼥真各部。

1114年,⼥真族杰出的⾸领完颜阿⾻打举兵抗辽。

1115年,阿⾻打在会宁称皇帝,建⽴⾦朝。

生态环境保护 南北方生态问题

华北平原和黄土高原主要生态问题

华北平原盐碱地问题 1. 原因: ①气候条件:华北平原降 水量小,蒸发量大,溶解 在水中的盐分容易在土壤 表层积聚。 水盐运动—春秋返盐,夏季 淋盐 ,冬季盐分相对稳定 ②地形条件:华北平原地 势低洼,排水不畅

森林资源的合理利用和保护

①合理采伐 ②积极营造人工林 措施: ③促进树种的更新 ④提高木材的综合利用率 ⑤加强自然保护区的建设

“北大荒”指20世纪50年代在松嫩平原和 三江平原中尚未开发的区域。20世纪60年代, 随着大庆油田的开发,国家加剧了对“北大荒 ”荒地资源的开发力度。经过10—20年的草甸 开垦和沼泽治理,“北大荒”变成了“北大仓 ”。近年来,“北大仓”土地质量下降,有人 说“北大仓”又将会变成“北大荒”;简要阐 明该地区土地开发过程中存在的主要生态环境 问题?

•小流域综合治理

小流域综合治理的方法: 重点:保持水土,开发利用水土资源,建立有机、高效的农林 牧业生产体系。 措施: “三结合”——工程、生物、农技三大措施,有机结合。

• 工程措施:兴修水库、修建水平梯田、打坝淤地等; • 生物措施:种树种草; • 农业技术措施:深耕改土、科学施肥、选育良种、地膜

东北平原、华北平原的环境问题及其治理

问题

产生原因

治理措施

东 黑土

退耕还林、还牧,营造防

北 流失 长期不合理的垦殖开

护林,土壤培肥

平 湿地

荒

建立湿地自然保护区,退

原 破坏

耕还湿地

春旱

春季升温快、降水少, 农业生产需水量大

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

清末以来东北森林资源开发及其环境代价(一)摘要:东北地区是我国森林资源最丰富的地区之一。

但是,清末以来,随着东北区域开发的全面展开,尤其是林业产业的兴起,大量木材被采伐充作用材和原料,并作为-种重要贸易品大量输出海外。

俄、日两个帝国主义国家也乘机大肆掠夺东北地区的森林资源。

滥砍盗伐使东北地区森林资源遭到破坏,付出了严重的环境代价。

关键词:清末东北地区森林开发环境代价TheDevelopmentofForestReservesinNortheastChinaSinceTheEndofQingDynastyandItsEnvironme ntalCostAbstract:ThenortheastpartofChinaisoneoftheregionsthatowntherichestforestreserves.However,si ncetheendofQingdynasty,withtheintegrateddevelopmentofnortheastChina,especiallytherisingoff orestindustry,alargeamountoftimberwascutasrawandprocessedmaterials,andwasexportedasimpo rtantproductsfortrade.RussiaandJapanimperialismalsoseizedtheopportunitytoplundertheforestre servesofnortheastChina.ThedenudationdestroyedtheforestreservesofnortheastChina,andmadeth eregionpayheavyenvironmentalcost.Keywords:theendofQingdynasty,northeastChina,thedevelopmentofforestreserves,environmentalc ost东北地区是全国最重要的天然林区,现有林地面积3500多万公顷,森林总蓄积量为29亿立方米,占全国总蓄积量的45.8%。

森林覆盖率36%,是全国平均森林覆盖率的3倍1](P1)。

东北地区丰富的森林资源一直延续到近代大开发前,这与古代东北先民以游牧渔猎民族为主的生产生活方式有密切的关系。

这些民族长期处于"无市井城廓,逐水为居,以射猎为业"的状态,对于农田的垦殖或森林的开采,规模比较狭小,对森林生态破坏不大。

而且游牧渔猎民族由于对自然依赖性较强,因而比较注重对环境的保护。

例如,清朝在东北实行的封禁政策,既有满族封建统治者垄断森林特产和保护皇陵风水等政治经济目的,也是维护东北游牧渔猎民族固有的生产习俗和生活方式的客观要求,虽然有利于当时统治阶级,但是对于原始森林的保护,客观上也起到了一定的作用。

因此,清初康熙年间的白山黑水之域,仍然"树木参天","绵绵延,横亘千里,不知纪极"的原始森林景观2]。

这种天然森林景观一直延续到清末弛禁开放前。

咸丰八年(1858),何秋涛着《朔方备乘》中,对开放前东北原始森林四至境界进行了详细的描述:"东北方曰艮维,吉林、黑龙江两省实居艮维之地,山水灵秀,拱卫陪京,其间有窝集者,盖大山老林之名……材木不可胜用……。

地气苦寒,人迹罕到……以故深山林木,鲜罹斧斤之患。

而数千百里,绝少蹊径,较之长城巨防,尤为险阻。

……林中落叶常积数尺许,泉水雨水,至此皆不能流,尽为泥泽,人行甚难。

有熊及野豕、貂鼠、黑白灰鼠等物,皆资松籽、橡实以为食,又产人参及各种药材。

"但是,这种原始的森林景观,在清末以来的东北开发和开放中,随着近代林业产业的兴起,遭到了日益严重的破坏,产生了一系列环境问题。

一、东北近代林业的兴起和林产品的商品化近代以前东北并不存在独立的林业产业。

清末以来随着东北地区大规模经济开发和经济的近代化,出现了新兴的林业产业。

最初林业生产仅局限于木材采伐业,后来又出现木材加工、木材运输、木材贸易等部门,形成了较完整的产业体系。

清末以前,奉天省"采木尚无专业,木把尚无团体,一般农民于收获之闲,偶有采伐,以供薪炭而已。

至光绪三、四年间,政府始于鸭绿江口大东沟择地设立木税局,征一定之税,因而奖励伐木事业,此地遂为木材集中地点"。

到1902年,"由官商共组一木植公司,额定资本20万两,隶东边道管理。

其办法系以资金假贷于伐木者,于木把、木商则予以保护监督,买卖木材者,收以相当之税"3](卷118)1898年,在齐齐哈尔设立了黑龙江木植总局,并在墨尔根(嫩江县)设立分局,负责向中东铁路工程提供木材。

1905年12月,黑龙江将军衙门批准佐领吉祥在绰尔河设立祥裕木植公司,采伐布特哈西界绰尔河、索伦山一带之木材。

1906年,木兰县知县辛天成筹设吉江森林公司,官商合办。

采伐区域系白杨木河及二道河、穿心河、浓浓河流域的大片森林。

1906年8月,吉林省拟定章程,在原火锯公司基础上设立吉林全省林业总公司,并附设木植陈列所一处,在吉林府所属的土龙山及五常厅所属的四合川两处设立分公司。

到1908年,两处分局共砍伐木材5万余根4]民国成立后,北洋军阀政府颁布了"林政纲要"、"森林法"等法令,着手整备国有林的监理、保护、处分、造林等近代法规。

中央政府设农林司主管林政,在吉林设有中央直辖的东三省林务总局,下设哈尔滨、奉天两处分局。

而东三省地方林政则划归各省实业厅兼管。

1917年,废东三省林务总局,于各省公署设林务局。

翌年,成立吉黑林矿借款,遂设中央直辖的吉黑森林局。

尽管中央政府制定了各种森林法规,设置了各级管理机构,但在军阀割据的局面下,难以实现林业的统一管理。

东北"地方当局为增加收入,而大事发放各地林场权,使人民自由采伐,以致林政之统一上,阻碍良多"5](P24)。

1912年12月,北洋政府农林部公布了《东三省国有林发放规则》,东三省国有林除国家直接经营外,全部发放,凡具有法人资格的中华民国人民,都可以承领。

此后,东北三省陆续发放私人承领林地236处,使大片国有林转为私人承领。

随着国有林地的陆续发放,私人林业经营日益发展。

从1922至1928年,奉天省本溪、兴京、桓仁、凤城、辉南等县共发放私有林场53处,每处林场小者6方里,大者150方里,-般为数十方里。

承领者有的放养柞蚕,有的雇把头砍木,亦有集股组织采木公司者。

吉林省的私营林场更加发达,据1930年的记载,吉林省实业厅和森林局曾发放民领有照林场214段,承领者192户,林区面积109228方里。

1923年,哈尔滨有镜波、通原、阜济、阜民、华民、铁嫩、裕方、众志、天利、辅江、通林等11家林业公司,还有6家木厂及木栈。

同年,宁安县也有志城、森茂两家林业公司,资本20万元。

随着林业生产的发展,东北的木材贸易也日趋繁荣。

清末东北有相当数量的木材销往外地。

1894年:"木材由盛京之东部及吉林之南部,即鸭绿江一带之诸窝集斫采之,由大孤山港输出于中国本部各地。

故大孤山之木商,冠绝于他之商贾。

巨商有20户,于中国本部贸易每年不下20万两。

"6](P185)据1906年记载,鸭绿江流域林区每年可向天津、北京、营口等地输出价值三四百万两的木材。

清末索伦山林区每年木材销售额亦达二三百万元。

民初,东北木材生产和输出更是迅速增长。

例如,延边地区森林的开发在民初盛况空前,设有珲春林务分局管理境内林务,并有保林、茂林、茂森、华林等采木公司进行采伐,著名的"珲春材"年产在100万至180万立方公尺,1919年竟达360万立方公尺。

东北木材的销售量和输出额明显增加,安东(今丹东)上市木材数量,1916年为4739筏,价值3378758两;1918年增为7173筏,价值6375444两7](P587)。

但过量采伐使森林资源遭到破坏,到20世纪20年代末,东北木材产量趋于下降。

东北木材产量,1928年为5119万立方尺,1929年减至3848万立方尺。

经鸭绿江运至安东的红松,1924年为9330280立方尺,1930年减至1324810立方尺;杉松亦由1925年的7614670立方尺减至1930年的2099320立方尺。

吉林站发送的木材,1921年为209754吨,1924年减至125864吨。

东北木材的销售量也出现了下降的趋势,1925年为57343850立方尺,1930年减少到30875890立方尺。

与此同时,随着东北木材加工业、土木建筑业及铁路建设的发展,木材的需求量日益增长。

东北木材消费量,1925年为36725230立方尺,1928年增至49343060立方尺。

因此,东北木材的进出口贸易也发生逆转,出口木材趋于减少,而进口却日益增加。

1925年,东北进口木材只有7359440立方尺,出口木材却达20618620立方尺。

到1929年时,情况就完全不同了,进口木材增至8316320立方尺,而出口木材却减至7701750立方尺,由出超转为入超8](P105-106)。

二、俄、日两国对东北森林资源的掠夺性开发1840年鸦片战争以后,沙皇通过军事讹诈和武装侵略,强迫中国签订了一系列不平等条约。

清咸丰八年(1858)签订的《中俄瑷珲条约》,割去了黑龙江以北,外兴安岭以南的60多万平方公里土地,这里是我国重要森林地带。

1860年签定的《中俄北京条约》又强占乌苏里江以东40多万平方公里领土。

沙俄在两次夺去的100多万平方公里的土地上,强占了东北48个窝集中的18处窝集,侵占林地面积约为7211万公顷,森林面积约为6920万公顷,估计森林蓄积量约为80亿立米。

1896年5月沙皇迫使李鸿章签订了不平等的《中俄密约》,沙俄根据《中俄密约》第四条,于光绪二十二年(1896)和光绪二十四年(1898)与清朝政府订立了"合办东省铁路公司合同章程",达到了"借地修路"的目的。

这条"东省铁路"又称"中东铁路",是一条西起满洲里东至绥芬河,北起哈尔滨南至大连的交通大动脉。

铁路西部是大兴安岭的森林地带,东部是松花江、牡丹江流域的密林,南部是四合川拉林河流域的森林,因而这条铁路最初几乎成为一条运输木材的专用铁路,成为沙俄掠夺东北森林资源的主要干线。

为了修建铁路,沙俄强迫"中国政府允许公司开采木植煤斤为铁路需用",准许公司在国有林区内自行采伐。

光绪二十七年(1901)沙俄借出兵东北的机会,在通化组成伐木制材商团,1902年又成立"远东林业公司",开始劫掠鸭绿江流域的森林资源。