矩阵连乘(数据结构)

动态规划——矩阵连乘的问题

《问题的引出》

看下面一个例子,计算三个矩阵连乘{A1,A2,A3};维数分别为10*100 , 100*5 , 5*50

按此顺序计算需要的次数((A1*A2)*A3):10X100X5+10X5X50=7500次

按此顺序计算需要的次数(A1*(A2*A3)):10X5X50+10X100X50=75000次

所以问题是:如何确定运算顺序,可以使计算量达到最小化。

枚举显然不可,如果枚举的话,相当于一个“完全加括号问题”,次数为卡特兰数,卡特兰数指数增长,必然不行。

《建立递归关系》

子问题状态的建模(很关键):令m[i][j]表示第i个矩阵至第j个矩阵这段的最优解。

显然如果i=j,则m[i][j]这段中就一个矩阵,需要计算的次数为0;

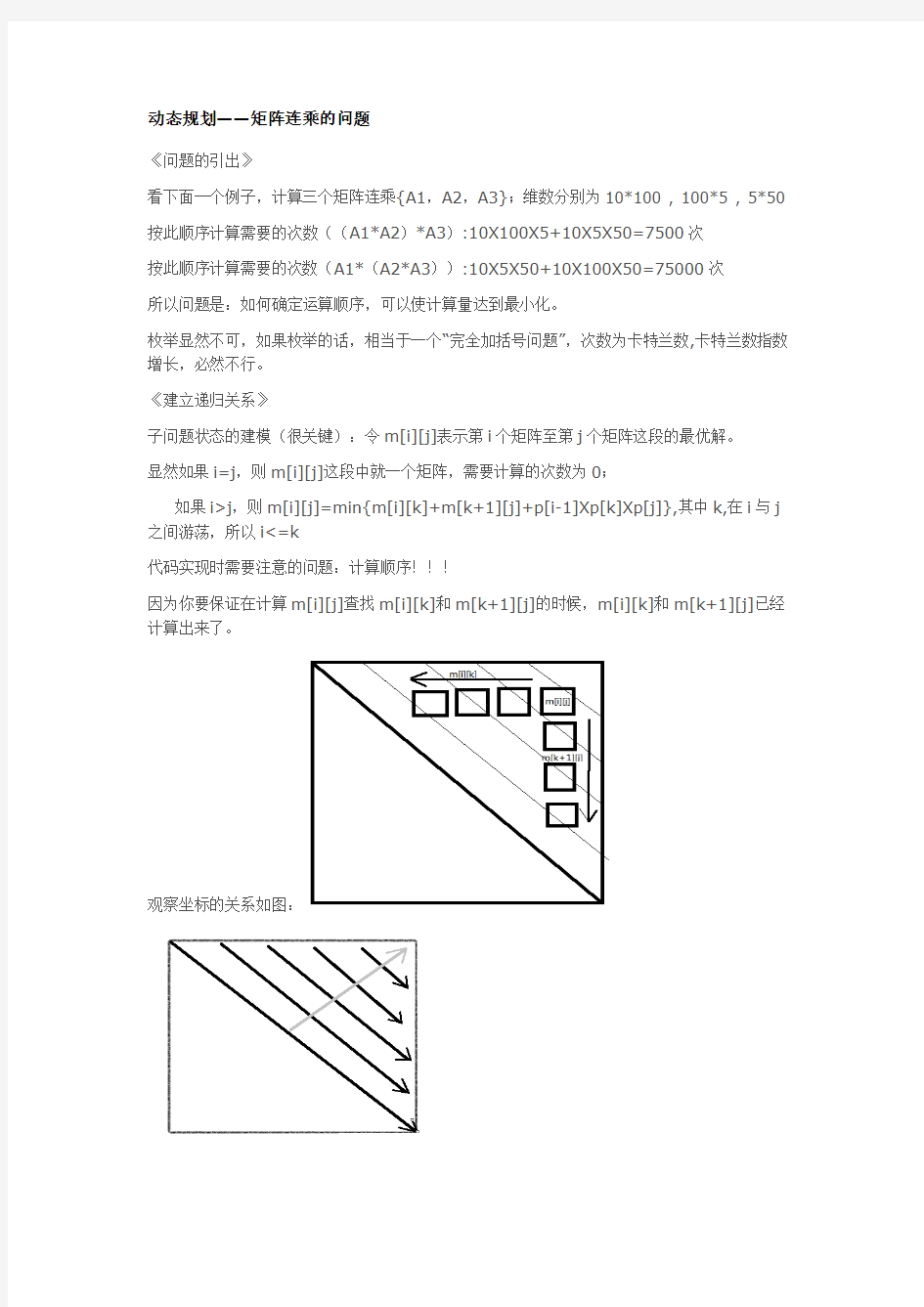

如果i>j,则m[i][j]=min{m[i][k]+m[k+1][j]+p[i-1]Xp[k]Xp[j]},其中k,在i与j 之间游荡,所以i<=k 代码实现时需要注意的问题:计算顺序!!! 因为你要保证在计算m[i][j]查找m[i][k]和m[k+1][j]的时候,m[i][k]和m[k+1][j]已经计算出来了。 观察坐标的关系如图: 所以计算顺序如上右图:相应的计算顺序对应代码为13-15行 m[1][n]即为最终求解,最终的输出想为((A1(A2 A3))((A4 A5)A6))的形式,不过没有成功,待思考... 1#include 2using namespace std; 3const int MAX = 100; 4//p用来记录矩阵的行列,main函数中有说明 5//m[i][j]用来记录第i个矩阵至第j个矩阵的最优解 6//s[][]用来记录从哪里断开的才可得到该最优解 7int p[MAX+1],m[MAX][MAX],s[MAX][MAX]; 8int n;//矩阵个数 9 10void matrixChain(){ 11for(int i=1;i<=n;i++)m[i][i]=0; 12 13for(int r=2;r<=n;r++)//对角线循环 14for(int i=1;i<=n-r+1;i++){//行循环 15int j = r+i-1;//列的控制 16 //找m[i][j]的最小值,先初始化一下,令k=i 17 m[i][j]=m[i][i]+m[i+1][j]+p[i-1]*p[i]*p[j]; 18 s[i][j]=i; 19//k从i+1到j-1循环找m[i][j]的最小值 20for(int k = i+1;k 21int temp=m[i][k]+m[k+1][j]+p[i-1]*p[k]*p[j]; 22if(temp 23 m[i][j]=temp; 24//s[][]用来记录在子序列i-j段中,在k位置处 25 //断开能得到最优解 26 s[i][j]=k; 27 } 28 } 29 } 30} 31 32//根据s[][]记录的各个子段的最优解,将其输出 33void traceback(int i,int j){ 34if(i==j)return ; 35 36 traceback(i,s[i][j]); 37 traceback(s[i][j]+1,j); 38 cout<<"Multiply A"< 40 41int main(){ 42 cin>>n; 43for(int i=0;i<=n;i++)cin>>p[i]; 44//测试数据可以设为六个矩阵分别为 45 //A1[30*35],A2[35*15],A3[15*5],A4[5*10],A5[10*20],A6[20*25] 46 //则p[0-6]={30,35,15,5,10,20,25} 47 //输入:6 30 35 15 5 10 20 25 48 matrixChain(); 49 50 traceback(1,n); 51//最终解值为m[1][n]; 52 cout< 53return0; 54} 数据结构实验五矩阵的压缩存储与运算 第五章矩阵的压缩存储与运算 【实验目的】 1. 熟练掌握稀疏矩阵的两种存储结构(三元组表和十字链表)的实现; 2. 掌握稀疏矩阵的加法、转置、乘法等基本运算; 3. 加深对线性表的顺序存储和链式结构的理解。 第一节知识准备 矩阵是由两个关系(行关系和列关系)组成的二维数组,因此对每一个关系上都可以用线性表进行处理;考虑到两个关系的先后,在存储上就有按行优先和按列优先两种存储方式,所谓按行优先,是指将矩阵的每一行看成一个元素进行存储;所谓按列优先,是指将矩阵的每一列看成一个元素进行存储;这是矩阵在计算机中用一个连续存储区域存放的一般情形,对特殊矩阵还有特殊的存储方式。 一、特殊矩阵的压缩存储 1. 对称矩阵和上、下三角阵 若n阶矩阵A中的元素满足= (0≤i,j≤n-1 )则称为n阶对称矩阵。对n阶对称矩阵,我们只需要存储下三角元素就可以了。事实上对上三角矩阵(下三角部分为零)和下三角矩阵(上三角部分为零),都可以用一维数组ma[0.. ]来存储A的下三角元素(对上三角矩阵做转置存储),称ma为矩阵A的压缩存储结构,现在我们来分析以下,A和ma之间的元素对应放置关系。 问题已经转化为:已知二维矩阵A[i,j],如图5-1, 我们将A用一个一维数组ma[k]来存储,它们之间存在着如图5-2所示的一一对应关系。 任意一组下标(i,j)都可在ma中的位置k中找到元素m[k]= ;这里: k=i(i+1)/2+j (i≥j) 图5-1 下三角矩阵 a00 a10 a11 a20 … an-1,0 … an-1,n-1 k= 0 1 2 3 …n(n- 1)/2 …n(n+1)/2-1 图5-2下三角矩阵的压缩存储 反之,对所有的k=0,1,2,…,n(n+1)/2-1,都能确定ma[k]中的元素在矩阵A中的位置(i,j)。这里,i=d-1,(d是使sum= > k的最小整数),j= 。 2. 三对角矩阵 在三对角矩阵中,所有的非零元素集中在以主对角线为中心的带内状区域中,除了主对角线上和直接在对角线上、下方对角线上的元素之外,所有其它的元素皆为零,见图5-3。 图5-3 三对角矩阵A 与下三角矩阵的存储一样,我们也可以用一个一维数组ma[0..3n-2]来存放三对角矩阵A,其对应关系见图5-4。 a00 a01 a10 a11 a12 … an-1,n-2 an-1,n-1 k= 0 1 2 3 4 … 3n-3 3n-2 图5-4下三角矩阵的压缩存储 A中的一对下标(i,j)与ma中的下标k之间有如下的关系: 公式中采用了C语言的符号,int()表示取整,‘%’表示求余。 重庆文理学院软件工程学院实验报告册 专业:_____软件工程__ _ 班级:_____软件工程2班__ _ 学号:_____201258014054 ___ 姓名:_____周贵宇___________ 课程名称:___ 数据结构 _ 指导教师:_____胡章平__________ 2013年 06 月 25 日 实验序号 1 实验名称实验一线性表基本操作实验地点S-C1303 实验日期2013年04月22日 实验内容1.编程实现在顺序存储的有序表中插入一个元素(数据类型为整型)。 2.编程实现把顺序表中从i个元素开始的k个元素删除(数据类型为整型)。 3.编程序实现将单链表的数据逆置,即将原表的数据(a1,a2….an)变成 (an,…..a2,a1)。(单链表的数据域数据类型为一结构体,包括学生的部分信息:学号,姓名,年龄) 实验过程及步骤1. #include { ElemType elem[MAXSIZE]; /*线性表占用的数组空间*/ int last; /*记录线性表中最后一个元素在数组elem[ ]中的位置(下标值),空表置为-1*/ }SeqList; #include "common.h" #include "seqlist.h" void px(SeqList *A,int j); void main() { SeqList *l; int p,q,r; int i; l=(SeqList*)malloc(sizeof(SeqList)); printf("请输入线性表的长度:"); scanf("%d",&r); l->last = r-1; printf("请输入线性表的各元素值:\n"); for(i=0; i<=l->last; i++) { scanf("%d",&l->elem[i]); } px(l,i); printf("请输入要插入的值:\n"); 矩阵连乘最佳加括号方式-动态规划算法 一、问题描述 给定n个矩阵{A1,A2,…,A n},其中A i与A i+1是可乘的,i=1,2,…,n-1。要算出这n个矩阵的连乘积A1A2…A n。由于矩阵乘法满足结合律,故计算矩阵的连乘积可以有许多不同的计算次序。这种计算次序可以用加括号的方式来确定。若一个矩阵连乘积的计算次序完全确定,也就是说该连乘积已完全加括号,则可以依此次序反复调用2个矩阵相乘的标准算法计算出矩阵连乘积。完全加括号的矩阵连乘积可递归地定义为: (1)单个矩阵是完全加括号的; (2)矩阵连乘积A是完全加括号的,则A可表示为2个完全加括号的矩阵连乘积B和C 的乘积并加括号,即A=(BC)。 例如,矩阵连乘积A1A2A3A4有5种不同的完全加括号的方式:(A1(A2(A3A4))),(A1((A2A3)A4)),((A1A2)(A3A4)),((A1(A2A3))A4),(((A1A2)A3)A4)。每一种完全加括号的方式对应于一个矩阵连乘积的计算次序,这决定着作乘积所需要的计算量。若A是一个p×q矩阵,B是一个q×r矩阵,则计算其乘积C=AB的标准算法中,需要进行pqr次数乘。 为了说明在计算矩阵连乘积时,加括号方式对整个计算量的影响,先考察3个矩阵 {A1,A2,A3}连乘的情况。设这三个矩阵的维数分别为10×100,100×5,5×50。加括号的方式只有两种:((A1A2)A3),(A1(A2A3)),第一种方式需要的数乘次数为10×100×5+10×5×50=7500,第二种方式需要的数乘次数为100×5×50+10×100×50=75000。第二种加括号方式的计算量时第一种方式计算量的10倍。由此可见,在计算矩阵连乘积时,加括号方式,即计算次序对计算量有很大的影响。于是,自然提出矩阵连乘积的最优计算次序问题,即对于给定的相继n个矩阵{A1,A2,…,A n}(其中矩阵A i的维数为p i-1×p i,i=1,2,…,n),如何确定计算矩阵连乘积A1A2…A n的计算次序(完全加括号方式),使得依此次序计算矩阵连乘积需要的数乘次数最少。 穷举搜索法的计算量太大,它不是一个有效的算法,本实验采用动态规划算法解矩阵连乘积的最优计算次序问题。 二、算法思路 特殊矩阵计算器 1、特殊矩阵计算器 问题描述:创建两个特殊矩阵 A 和 B,计算 A+B、A-B、A*B、B*A、A(或 B)的逆、A(或 B)的转置、A(或 B)的行列式等,具体要求如下:① A、B 均是压缩存储的特殊矩阵,如上/下三角矩阵、对称矩阵、对角矩阵、单位矩阵等。 ② A、B 的矩阵类型、行列数、各位置的元素值等信息均在运行时指定(对于不同类型的矩阵,要求输入的数据也不尽相同)。③各运算若可行,则打印结果;若不可行,则给出提示信息。④各运算需自己实现,禁止调用语言内建或第三方类库的矩阵 API。 涉及算法及知识:特殊矩阵的压缩存储、矩阵相关运算。 #include<> #include<> #define max 100 typedef struct{ int row,col;//定义矩阵行数、列数 int a[max][max]; }Matrix; //存储结构 typedef struct{ int array[max]; int n; //定义矩阵的阶 }M; Matrix A,B,C,D; M p; //*************矩阵的压缩存储*********************// int CompressMatrix(int m,int i,int j,int n){ int k; if(m==1){ if(i<=j) k=(2*n-i+1)*i/2+(j-i)+1; else k=0; return k; } if(m==2){ if(i>=j) k=i*(i+1)/2+j+1; else k=0; return k; } if(m==3){ if(i>=j) k=i*(i+1)/2+j; else k=j*(j+1)/2+i; return k; } if(m==4){ if(i!=j) k=0; else k=i+1; 苏州科技学院 数据结构(C语言版) 实验报告 专业班级测绘1011 学号10201151 姓名XX 实习地点C1 机房 指导教师史守正 目录 封面 (1) 目录 (2) 实验一线性表 (3) 一、程序设计的基本思想,原理和算法描述 (3) 二、源程序及注释(打包上传) (3) 三、运行输出结果 (4) 四、调试和运行程序过程中产生的问题及采取的措施 (6) 五、对算法的程序的讨论、分析,改进设想,其它经验教训 (6) 实验二栈和队列 (7) 一、程序设计的基本思想,原理和算法描述 (8) 二、源程序及注释(打包上传) (8) 三、运行输出结果 (8) 四、调试和运行程序过程中产生的问题及采取的措施 (10) 五、对算法的程序的讨论、分析,改进设想,其它经验教训 (10) 实验三树和二叉树 (11) 一、程序设计的基本思想,原理和算法描述 (11) 二、源程序及注释(打包上传) (12) 三、运行输出结果 (12) 四、调试和运行程序过程中产生的问题及采取的措施 (12) 五、对算法的程序的讨论、分析,改进设想,其它经验教训 (12) 实验四图 (13) 一、程序设计的基本思想,原理和算法描述 (13) 二、源程序及注释(打包上传) (14) 三、运行输出结果 (14) 四、调试和运行程序过程中产生的问题及采取的措施 (15) 五、对算法的程序的讨论、分析,改进设想,其它经验教训 (16) 实验五查找 (17) 一、程序设计的基本思想,原理和算法描述 (17) 二、源程序及注释(打包上传) (18) 三、运行输出结果 (18) 四、调试和运行程序过程中产生的问题及采取的措施 (19) 五、对算法的程序的讨论、分析,改进设想,其它经验教训 (19) 实验六排序 (20) 一、程序设计的基本思想,原理和算法描述 (20) 二、源程序及注释(打包上传) (21) 三、运行输出结果 (21) 四、调试和运行程序过程中产生的问题及采取的措施 (24) 五、对算法的程序的讨论、分析,改进设想,其它经验教训 (24) 实验一线性表 一、程序设计的基本思想,原理和算法描述: 程序的主要分为自定义函数、主函数。自定义函数有 InitList_Sq、Out_List、ListInsert_Sq、ListDelete_Sq、LocateElem_Sq 、compare。主函数在运行中调用上述的自定义函数,每个自定义函数实现程序的每部分的小功能。 1.程序设计基本思想 用c语言编译程序,利用顺序存储方式实现下列功能:根据键盘输入数据建立一个线性表,并输出该线性表;然后根据屏幕菜单的选择,可以进行数据的插入、删除、查找,并在插入或删除数据后,再输出线性表;最后在屏幕菜单中选择结束按钮,即可结束程序的运行。 2.原理 线性表通过顺序表现,链式表示,一元多项式表示,其中链式表示又分为静态链表,双向链表,循环链表等,在不同的情况下各不相同,他可以是一个数字,也可以是一个符号,通过符号或数字来实现程序的运行。 3.算法描述 动态规划——矩阵连乘的问题 《问题的引出》 看下面一个例子,计算三个矩阵连乘{A1,A2,A3};维数分别为10*100 , 100*5 , 5*50 按此顺序计算需要的次数((A1*A2)*A3):10X100X5+10X5X50=7500次 按此顺序计算需要的次数(A1*(A2*A3)):10X5X50+10X100X50=75000次 所以问题是:如何确定运算顺序,可以使计算量达到最小化。 枚举显然不可,如果枚举的话,相当于一个“完全加括号问题”,次数为卡特兰数,卡特兰数指数增长,必然不行。 《建立递归关系》 子问题状态的建模(很关键):令m[i][j]表示第i个矩阵至第j个矩阵这段的最优解。 显然如果i=j,则m[i][j]这段中就一个矩阵,需要计算的次数为0; 如果i>j,则m[i][j]=min{m[i][k]+m[k+1][j]+p[i-1]Xp[k]Xp[j]},其中k,在i与j 之间游荡,所以i<=k 所以计算顺序如上右图:相应的计算顺序对应代码为13-15行 m[1][n]即为最终求解,最终的输出想为((A1(A2 A3))((A4 A5)A6))的形式,不过没有成功,待思考... 1#include 数据结构实验报告(2015级)及答案 《数据结构》实验报告 专业__信息管理学院______ 年级__2015级___________ 学号___ _______ 学生姓名___ _ _______ 指导老师____________ 华中师范大学信息管理系编 I 实验要求 1.每次实验中有若干习题,每个学生至少应该完成其中的两道习题。 2.上机之前应作好充分的准备工作,预先编好程序,经过人工检查无误后,才能上机,以提高上机效率。 3.独立上机输入和调试自己所编的程序,切忌抄袭、拷贝他人程序。 4.上机结束后,应整理出实验报告。书写实验报告时,重点放在调试过程和小节部分,总结出本次实验中的得与失,以达到巩固课堂学习、提高动手能力的目的。 II 实验内容 实验一线性表 【实验目的】 1.熟悉VC环境,学习如何使用C语言实现线性表的两种存储结构。 2.通过编程、上机调试,进一步理解线性表的基本概念,熟练运用C语言实现线性表基本操作。 3.熟练掌握线性表的综合应用问题。 【实验内容】 1.一个线性表有n个元素(n 的顺序不变。设计程序实现。要求:采用顺序存储表示实现;采用链式存储表示方法实现;比较两种方法的优劣。 2. 从单链表中删除指定的元素x,若x在单链表中不存在,给出提示信息。 要求: ①指定的值x由键盘输入; ②程序能处理空链表的情况。 3.设有头结点的单链表,编程对表中的任意值只保留一个结点,删除其余值相同的结点。 要求: ①该算法用函数(非主函数)实现; ②在主函数中调用创建链表的函数创建一个单链表, 并调用该函数,验证算法的正确性。 LinkedList Exchange(LinkedList HEAD,p)∥HEAD是单链表头结点的指针,p是链表中的一个结点。本算法将p所指结点与其后 继结点交换。 {q=head->next;∥q是工作指针,指向链表中当前待处理结点。 pre=head;∥pre是前驱结点指针,指向q的前驱。 while(q!=null && q!=p){pre=q;q=q->next;} ∥ 矩阵连乘问题《算法分析与设计》 设计性实验报告 课程名称:《算法分析与设计》矩阵连乘问题实验题目:长:组员一:成 二:成员成员三:数学与计算机科学系别:系专业班级:指导教师:实验日期: 一、实验目的和要求 实验目的 熟悉动态规划算法设计思想和设计步骤,掌握基 本的程序设计方法,培养学生用计算机解决实际问题的能力。 实验要求 1、根据实验内容,认真编写源程序代码、上机调试程序,书写实验报告。 2、本实验项目考察学生对教材中核心知识的掌握程度和解决实际问题的能力。 3、实验项目可 以采用集中与分散实验相结合的方式进行,学生利用平时实验课时间和课外时间进行 实验,要求在学期末形成完整的项目程序设计报告。 二、实验内容提要 矩阵连乘问题给定n个矩阵{A,A,…,A}, 其中,Ai与Ai+1是可乘的,n21A,A,…,A。由于矩阵乘法满足结n-1。考查这n个矩阵的连乘积i=1,2,…,n12合律,故计算矩阵的连乘积可以有 许多不同的计算次序。这种计算次序可以用加括号的方式来确定。若一个矩阵连乘积的计算次序完全确定,也就是说该连乘积已完全加括号,则可以依此次序反 复调用2个矩阵相乘的标准算法计算出矩阵连乘积。完全加括号的矩阵连乘积可 递归地定义为: (1)单个矩阵是完全加括号的; (2)矩阵连乘积A是完全加括号的,则A可表示为2个完全加括号的矩阵连乘积B和C的乘积并加括号,即A=(BC)。 三、实验步骤下面考虑矩阵连乘积的最优计算次序问题的动态规划方法。(1)分析最优解的结构(最优子结构性质)设计求解具体问题的动态规划算法的第一步是刻画该问 题的最优解结构特征。对于矩阵乘积的最优计算次序问题也不例外。首先,为方便起见,降- 1 - 矩阵乘积Ai Ai+1…Aj简记为A[i:j]。 数据结构知识点概括 第一章概论 数据就是指能够被计算机识别、存储和加工处理的信息的载体。 数据元素是数据的基本单位,可以由若干个数据项组成。数据项是具有独立含义的最小标识单位。 数据结构的定义: ·逻辑结构:从逻辑结构上描述数据,独立于计算机。·线性结构:一对一关系。 ·线性结构:多对多关系。 ·存储结构:是逻辑结构用计算机语言的实现。·顺序存储结构:如数组。 ·链式存储结构:如链表。 ·索引存储结构:·稠密索引:每个结点都有索引项。 ·稀疏索引:每组结点都有索引项。 ·散列存储结构:如散列表。 ·数据运算。 ·对数据的操作。定义在逻辑结构上,每种逻辑结构都有一个运算集合。 ·常用的有:检索、插入、删除、更新、排序。 数据类型:是一个值的集合以及在这些值上定义的一组操作的总称。 ·结构类型:由用户借助于描述机制定义,是导出类型。 抽象数据类型ADT:·是抽象数据的组织和与之的操作。相当于在概念层上描述问题。 ·优点是将数据和操作封装在一起实现了信息隐藏。 程序设计的实质是对实际问题选择一种好的数据结构,设计一个好的算法。算法取决于数据结构。 算法是一个良定义的计算过程,以一个或多个值输入,并以一个或多个值输出。 评价算法的好坏的因素:·算法是正确的; ·执行算法的时间; ·执行算法的存储空间(主要是辅助存储空间); ·算法易于理解、编码、调试。 时间复杂度:是某个算法的时间耗费,它是该算法所求解问题规模n的函数。 渐近时间复杂度:是指当问题规模趋向无穷大时,该算法时间复杂度的数量级。 评价一个算法的时间性能时,主要标准就是算法的渐近时间复杂度。 算法中语句的频度不仅与问题规模有关,还与输入实例中各元素的取值相关。 时间复杂度按数量级递增排列依次为:常数阶O(1)、对数阶O(log2n)、线性阶O(n)、线性对数阶O(nlog2n)、平方阶O (n^2)、立方阶O(n^3)、……k次方阶O(n^k)、指数阶O(2^n)。 /* c1.h (程序名) */ #include 数据结构(C语言版) 实验报告 专业班级学号姓名 实验1 实验题目:单链表的插入和删除 实验目的: 了解和掌握线性表的逻辑结构和链式存储结构,掌握单链表的基本算法及相关的时间性能分析。 实验要求: 建立一个数据域定义为字符串的单链表,在链表中不允许有重复的字符串;根据输入的字符串,先找到相应的结点,后删除之。 实验主要步骤: 1、分析、理解给出的示例程序。 2、调试程序,并设计输入数据(如:bat,cat,eat,fat,hat,jat,lat,mat,#),测 试程序的如下功能:不允许重复字符串的插入;根据输入的字符串,找到相应的结点并删除。 3、修改程序: (1)增加插入结点的功能。 (2)将建立链表的方法改为头插入法。 程序代码: #include"" #include"" #include"" #include"" typedef struct node . . 示意图: head head head 心得体会: 本次实验使我们对链表的实质了解更加明确了,对链表的一些基本操作也更加熟练了。另外实验指导书上给出的代码是有一些问题的,这使我们认识到实验过程中不能想当然的直接编译执行,应当在阅读并完全理解代码的基础上再执行,这才是实验的意义所在。 实验2 实验题目:二叉树操作设计和实现 实验目的: 掌握二叉树的定义、性质及存储方式,各种遍历算法。 实验要求: 采用二叉树链表作为存储结构,完成二叉树的建立,先序、中序和后序以及按层次遍历 的操作,求所有叶子及结点总数的操作。 实验主要步骤: 1、分析、理解程序。 2、调试程序,设计一棵二叉树,输入完全二叉树的先序序列,用#代表虚结点(空指针), 如ABD###CE##F##,建立二叉树,求出先序、中序和后序以及按层次遍历序列,求 所有叶子及结点总数。 实验代码 #include"" #include"" #include"" #define Max 20 ertex=a; irstedge=NULL; irstedge; G->adjlist[i].firstedge=s; irstedge; R[i] 留在原位 一、问题描述给定n个矩阵{A1,A2,…,An},其中Ai与Ai+1是可乘的,i=1,2,…,n-1。要算出这n个矩阵的连乘积A1A2…An。由于矩阵乘法满足结合律,故计算矩阵的连乘积可以有许多不同的计算次序。这种计算次序可以用加括号的方式来确定。若一个矩阵连乘积的计算次序完全确定,也就是说该连乘积已完全加括号,则可以依此次序反复调用2个矩阵相乘的标准算法计算出矩阵连乘积。完全加括号的矩阵连乘积可递归地定义为:(1)单个矩阵是完全加括号的;(2)矩阵连乘积A是完全加括号的,则A可表示为2个完全加括号的矩阵连乘积B和C的乘积并加括号,即A=(BC)。例如,矩阵连乘积A1A2A3A4有5种不同的完全加括号的方式:(A1(A2(A3A4))),(A1((A2A3)A4)),((A1A2)(A3A4)),((A1(A2A3))A4),(((A1A2)A3)A4)。每一种完全加括号的方式对应于一个矩阵连乘积的计算次序,这决定着作乘积所需要的计算量。若A是一个p×q矩阵,B是一个q×r矩阵,则计算其乘积C=AB 的标准算法中,需要进行pqr次数乘。为了说明在计算矩阵连乘积时,加括号方式对整个计算量的影响,先考察3个矩阵{A1,A2,A3}连乘的情况。设这三个矩阵的维数分别为10×100,100×5,5×50。加括号的方式只有两种:((A1A2)A3),(A1(A2A3)),第一种方式需要的数乘次数为10×100×5+10×5×50=7500,第二种方式需要的数乘次数为100×5×50+10×100×50=75000。第二种加括号方式的计算量时第一种方式计算量的10倍。由此可见,在计算矩阵连乘积时,加括号方式,即计算次序对计算量有很大的影响。于是,自然提出矩阵连乘积的最优计算次序问题,即对于给定的相继n个矩阵{A1,A2,…,An}(其中矩阵Ai的维数为pi-1×pi,i =1,2,…,n),如何确定计算矩阵连乘积A1A2…An的计算次序(完全加括号方式),使得依此次序计算矩阵连乘积需要的数乘次数最少。穷举搜索法的计算量太大,它不是一个有效的算法,本实验采用动态规划算法解矩阵连乘积的最优计算次序问题。 二、算法思路动态规划算法的基本思想是将待求解问题分成若干个子问题,先求解子问题,然后从这些子问题的解得到原问题的解。与分治法不同的是,动态规划法经分解得到的子问题往往不是相互独立的,前一子问题的解为后一子问题的解提供有用的信息,可以用一个表来记录所有已解决的子问题的答案,不管该子问题以后是否被用到,只要它被计算过,就将其结果填入表中。本实验的算法思路是: 1、计算最优值算法MatrixChain():建立两张表(即程序中的**m和**s,利用二维指针存放),一张表存储矩阵相乘的最小运算量,主对角线上的值为0,依次求2个矩阵、3个矩阵…、直到n个矩阵相乘的最小运算量,其中每次矩阵相乘的最小运算量都在上一次矩阵相乘的最小运算量的基础上求得,最后一次求得的值即为n个矩阵相乘的最小运算量;另 常熟理工学院 《数据结构与算法》实验指导与报告书 _2017-2018_____学年第__1__ 学期 专业:物联网工程 实验名称:特殊矩阵和稀疏矩阵 实验地点: N6-210 指导教师:聂盼红 计算机科学与工程学院 2017 实验五特殊矩阵和稀疏矩阵 【实验目的】 1、掌握数组的结构类型(静态的内存空间配置);通过数组的引用下标转换成该数据在内存中的地址; 2、掌握对称矩阵的压缩存储表示; 3、掌握稀疏矩阵的压缩存储-三元组表表示,以及稀疏矩阵的转置算法。 【实验学时】 2学时 【实验预习】 回答以下问题: 1、什么是对称矩阵?写出对称矩阵压缩存储sa[k]与aij之间的对应关系。 若n阶矩阵A中的元素满足下述性质:a ij=a ji,则称为n阶对称矩阵。 sa[k]与矩阵元素a ij之间存在着一一对应的关系: 若i>=j,k=i*(i+1)/2+j; 若i 的关系。(注意C程序中,i,j,k均从0开始) (2)调试程序与运行。对称矩阵存储下三角部分即i>=j。 对称矩阵为3,9,1,4,7 9,5,2,5,8 1,2,5,2,4 4,5,2,1,7 7,8,4,7,9 参考程序如下: #include<> #define N 5 int main() { int upper[N][N]= {{3,9,1,4,7}, {9,5,2,5,8}, {1,2,5,2,4}, {4,5,2,1,7}, {7,8,4,7,9} }; /*对称矩阵*/ int rowMajor[15]; /*存储转换数据后以行为主的数组*/ int Index; /*数组的索引值*/ int i,j; printf("Two dimensional upper triangular array:\n"); for (i=0; i 数据结构实验报告-答案 数据结构(C语言版)实验报告专业班级学号姓名实验1实验题目:单链表的插入和删除实验目的:了解和掌握线性表的逻辑结构和链式存储结构,掌握单链表的基本算法及相关的时间性能分析。 实验要求:建立一个数据域定义为字符串的单链表,在链表中不允许有重复的字符串;根据输入的字符串,先找到相应的结点,后删除之。 实验主要步骤:1、分析、理解给出的示例程序。 2、调试程序,并设计输入数据(如:bat,cat,eat,fat,hat,jat,lat,mat,#),测试程序的如下功能:不允许重复字符串的插入;根据输入的字符串,找到相应的结点并删除。 3、修改程序:(1)增加插入结点的功能。 (2)将建立链表的方法改为头插入法。 程序代码:#include“stdio.h“#include“string.h“#include“stdlib.h“#include“ctype. h“typedefstructnode//定义结点{chardata[10];//结点的数据域为字符串structnode*next;//结点的指针域}ListNode;typedefListNode*LinkList;//自定义LinkList单链表类型LinkListCreatListR1();//函数,用尾插入法建立带头结点的单链表LinkListCreatList(void);//函数,用头插入法建立带头结点的单链表ListNode*LocateNode();//函数,按值查找结点voidDeleteList();//函数,删除指定值的结点voidprintlist();//函数,打印链表中的所有值voidDeleteAll();//函数,删除所有结点,释放内存 问题描述:给定n个矩阵:A1,A2,...,A n,其中A i与A i+1是可乘的,i=1,2...,n-1。确定计算矩阵连乘积的计算次序,使得依此次序计算矩阵连乘积需要的数乘次数最少。输入数据为矩阵个数和每个矩阵规模,输出结果为计算矩阵连乘积的计算次序和最少数乘次数。 问题解析:由于矩阵乘法满足结合律,故计算矩阵的连乘积可以有许多不同的计算次序。这种计算次序可以用加括号的方式来确定。若一个矩阵连乘积的计算次序完全确定,也就是说该连乘积已完全加括号,则可以依此次序反复调用2个矩阵相乘的标准算法计算出矩阵连乘积。 完全加括号的矩阵连乘积可递归地定义为: (1)单个矩阵是完全加括号的; (2)矩阵连乘积A是完全加括号的,则A可表示为2个完全加括号的矩阵连乘积B和C的乘积并加括号,即A=(BC) 例如,矩阵连乘积A1A2A3A4有5种不同的完全加括号的方式:(A1(A2(A3A4))),(A1((A2A3)A4)),((A1A2)(A3A4)),((A1(A2A3))A4),(((A1A2)A3)A4)。每一种完全加括号的方式对应于一个矩阵连乘积的计算次序,这决定着作乘积所需要的计算量。 看下面一个例子,计算三个矩阵连乘{A1,A2,A3};维数分别为10*100 , 100*5 , 5*50 按此顺序计算需要的次数 ((A1*A2)*A3):10X100X5+10X5X50=7500次,按此顺序计算需要的次数(A1*(A2*A3)):10*5*50+10*100*50=75000次 所以问题是:如何确定运算顺序,可以使计算量达到最小化。 算法思路: 例:设要计算矩阵连乘乘积A1A2A3A4A5A6,其中各矩阵的维数分别是: A1:30*35; A2:35*15; A3:15*5; A4:5*10; A5:10*20; A6:20*25 递推关系: 设计算A[i:j],1≤i≤j≤n,所需要的最少数乘次数m[i,j],则原问题的最优值为m[1,n]。 当i=j时,A[i:j]=A i,因此,m[i][i]=0,i=1,2,…,n 当i 邻接矩阵的实现 1. 实验目的 (1)掌握图的逻辑结构 (2)掌握图的邻接矩阵的存储结构 (3)验证图的邻接矩阵存储及其遍历操作的实现2. 实验内容 (1)建立无向图的邻接矩阵存储 (2)进行深度优先遍历 (3)进行广度优先遍历3.设计与编码MGraph.h #ifndef MGraph_H #define MGraph_H const int MaxSize = 10; template int vertexNum, arcNum; }; #endif MGraph.cpp #include 华北电力大学科技学院 实验报告 实验名称矩阵连乘问题 课程名称计算机算法设计与分析 专业班级:软件12K1 学生姓名:吴旭 学号:121909020124 成绩: 指导老师:刘老师实验日期:2014.11.14 一、实验内容 矩阵连乘问题,给定n个矩阵{A1,A2,…,A n},其中A i与A i+1是可乘的,i=1,2,3…,n-1。考察这n个矩阵的连乘A1,A2,…,A n。 二、主要思想 由于矩阵乘法满足结合律,故计算矩阵的连乘积可以有许多不同的计算次序。这种计算次序可以用加括号的方式来确定。若一个矩阵连乘积的计算次序完全确定,也就是说该连乘积已经完全加括号,则可依此次序反复调用2个矩阵相乘的标准算法计算出矩阵连乘积。完全加括号的矩阵连乘积可递归的定义为: (1)单个矩阵是完全加括号的; (2)矩阵连乘积A是完全加括号的,则A可表示为2个完全加括号 的矩阵连乘积B和C的乘积并加括号,即A=(BC)。 运用动态规划法解矩阵连乘积的最优计算次序问题。按以下几个步骤进行 1、分析最优解的结构 设计求解具体问题的动态规划算法的第1步是刻画该问题的最优解的结构特征。为方便起见,将矩阵连乘积简记为A[i:j]。考察计算A[1:n]的最优计算次序。设这个计算次序矩阵在A k和A k+1之间将矩阵链断开,1n,则其相应的完全加括号方式为((A1…A k)(A k+1…A n))。依此次序,先计算A[1:k]和A[k+1:n],然后将计 算结果相乘得到A[1:n]。 2、建立递归关系 设计动态规划算法的第二步是递归定义最优值。对于矩阵连乘积的最优计算次序问题,设计算A[i:j],1i n,所需的最少数乘次数为m[i][j],原问题的最优值为m[1][n]。 当i=j时,A[i:j]=A i为单一矩阵,无需计算,因此m[i][i]=0,i=1,2,…n。 当i P-219-29T template for(int j=0;j数据结构实验五矩阵的压缩存储与运算学习资料

数据结构实验答案1

矩阵连乘最佳加括号方式-动态规划算法

数据结构课程设计-特殊矩阵计算器

《数据结构》实验报告

矩阵连乘(数据结构)

数据结构实验报告(2015级)及答案

矩阵连乘问题算法分析与设计

(完整版)非常实用的数据结构知识点总结

数据结构矩阵的转置

数据结构实验报告-答案

矩阵连乘问题

数据结构与算法 特殊矩阵和稀疏矩阵

数据结构实验报告-答案.doc

动态规划矩阵连乘算法

数据结构实验报告图实验

矩阵连乘实验报告

数据结构—矩阵课后题