5.3求因数的个数和因数和公式

03 求因数的个数和因数和公式

学习目标:

1、理解因数的意义,通过多种形式的训练,熟练掌握找全一个数的因数。

2、通过探究求一个数因数的个数的方法,总结出求一个数的因数的个数的公式。

3、能熟练掌握因数和公式,灵活运用因数和公式解决简单是实际问题。

4、逐步培养学生从具体到一般抽象归纳的思想方法,激发学生探究数学知识的兴趣。

教学重点:

通过探究求一个数因数的个数的方法,总结出求一个数的因数的个数的公式。

教学难点:

能熟练的运用求因数的个数公式以及因数和公式,解决相关的实际问题。

教学过程:

一、情景体验

师:什么叫做因数,什么叫做倍数,如何分解质因数,同学们都还记得吗?

生:一个整数被另一个整数整除,后者即是前者的因数,这个整数就是另一个整数的倍数。

师:对,比如a÷b=c,就是说a是b的c倍数,而b、c就是a的因数。如何求一个数所有因数的个数呢?对一些数来说,因数很少,所以很容易就能一一列举出来,数一数有多少,但是有些数的因数比较多,一一列举的话比较麻烦,并且也不一定能够全部都找出来,在这种情况下,我们又该怎么办呢?今天我们就来学习一种方法,先通过分解质因数,再通过计算求出因数的个数。现在请大家分别求出8和12的因数的个数,我们先将这两个数分解质因数,可得:

8=2×2×2=23 12=2×2×3=22×31

师:通过一一列举我们可以知道8的因数有1、2、4、8共四个,而12的因数有1、2、3、4、6、12共六个,可以发现3+1=4(个),(2+1)×(1+1)=6(个),我们不妨再来探究一下72和243的因数的个数。(学生自主探究,汇报情况)生:72有1、2、3、4、6、8、9、12、18、24、36、72共12因数,243有1、3、

9、27、81、243共6个因数,而72=23×32,243=35,可以发现(3+1)×(2+1)=12(个),5+1=6(个)。(结合实际课堂时间,可以多举几个例子)

师:很好,这样我们就可以总结出求一个数因数的个数的方法。(展示课件)

二、思维探索(建立知识模型)

展示例题:

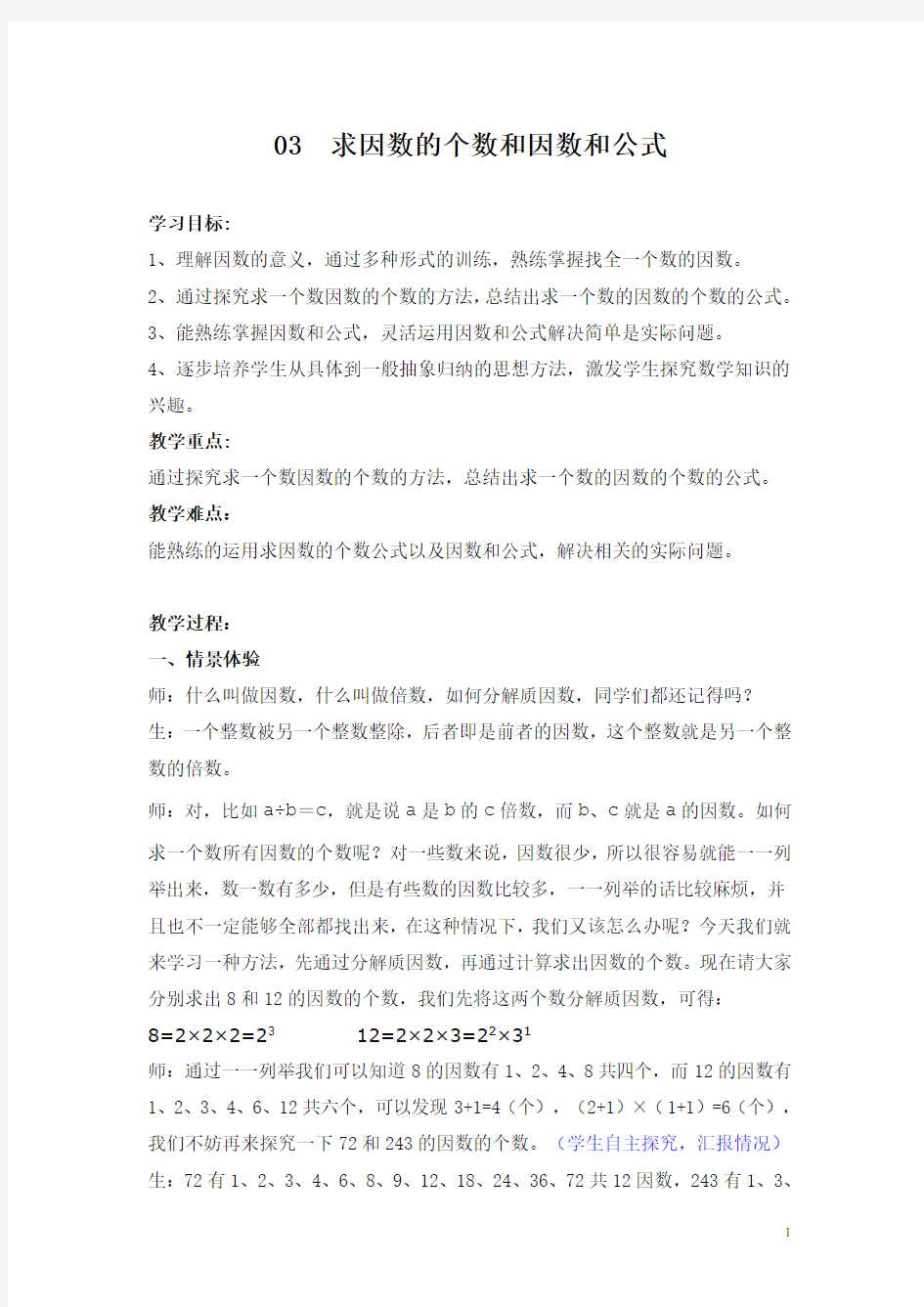

例1:求360的全部因数(约数)的个数。

师:要求360全部因数的个数,需要先做什么?

生:需要先把360分解质因数。

师:很好,自己动手算一算,360分解质因数的结果是什么呢?请一个同学到黑

板上板书你的过程。(学生自主完成,汇报结果)

生:360=2×2×2×3×3×5=23×32×5。

师:对,那么全部的因数个数怎么求呢?

生:全部的因数个数有:(1+3)×(1+2)×(1+1)=24(个)。

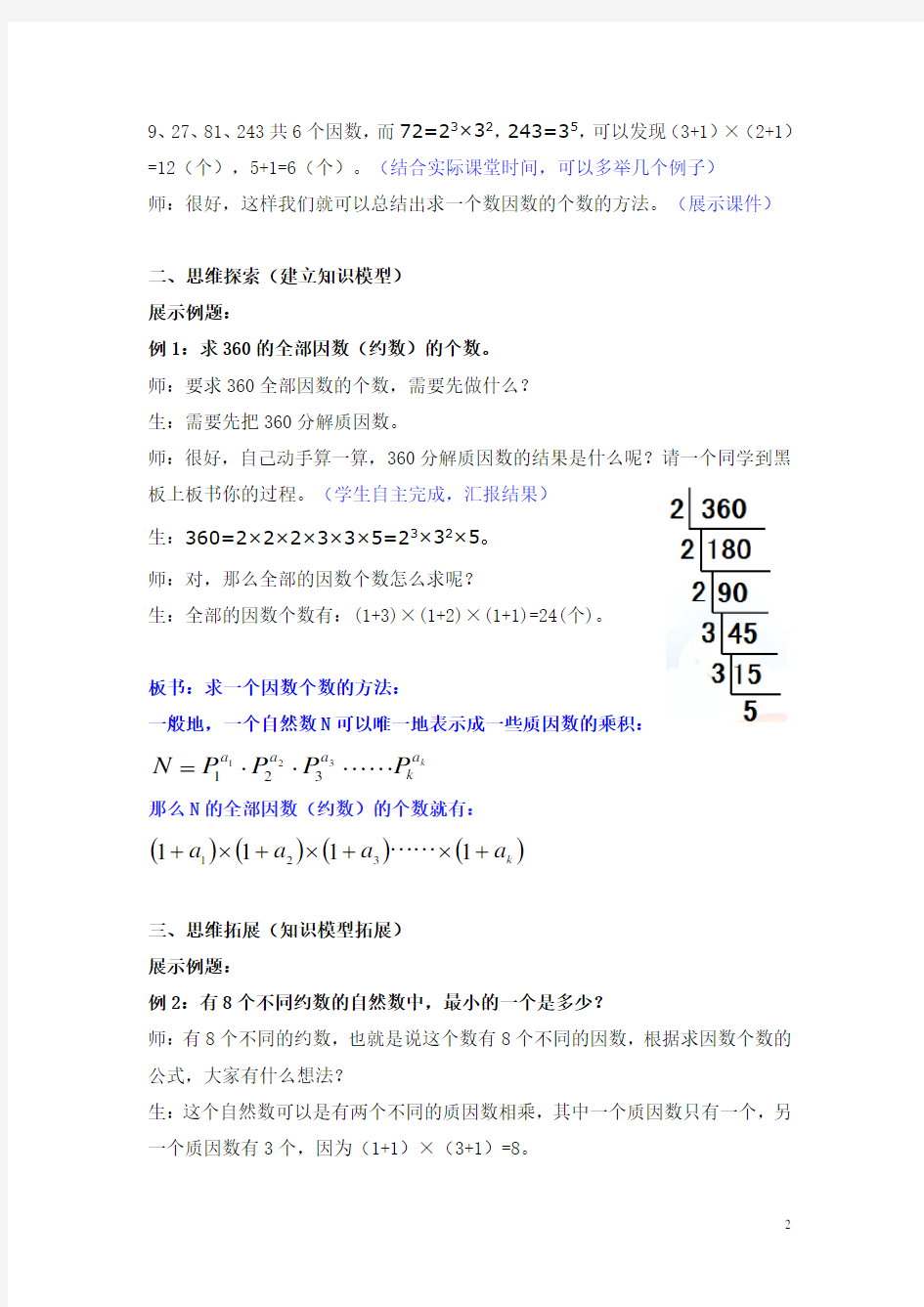

板书:求一个因数个数的方法:

一般地,一个自然数N 可以唯一地表示成一些质因数的乘积:

k a k a a a P P P P N ????????=321321

那么N 的全部因数(约数)的个数就有:

()()()()k

a a a a +?+?+?+1111321

三、思维拓展(知识模型拓展)

展示例题:

例2:有8个不同约数的自然数中,最小的一个是多少?

师:有8个不同的约数,也就是说这个数有8个不同的因数,根据求因数个数的公式,大家有什么想法?

生:这个自然数可以是有两个不同的质因数相乘,其中一个质因数只有一个,另一个质因数有3个,因为(1+1)×(3+1)=8。

生:也可以由三个不同的质因数相乘得到,并且每个质因数都只有一个,因为(1+1)×(1+1)×(1+1)=8。

师:同学们都太聪明了,想法非常棒,我们可不可以简单的这样表示大家的想法

呢?也就是说这个数可以是3

211P P ?,也可以是131211P P P ??,对吧!(对)问题中要我们求的是最小的这个数,大家又有什么想法呢?

生:质因数要尽可能的取较小的数。

师:对,怎么确定最小的数呢?(学生思考,教师引导)要得到最小的数,也就是说分解出的质因数也要尽可能的小,如果是第一种情况,那么这个数就应该是23×3=24,对吗?(对),那么另一种情况是多少呢?

生:2×3×5=30。

师:是的,综合两种情况,要取最小的那个,所以这个数是24。

展示例题:

例3:求小于1000的只有15个约数的最大自然数。

师:问题中如何理解有15个约数?

生:可以根据公式,因为15=3×5=(1+2)×(1+4),所以可知这个自然数是:4

221P P ?。 师:问题要求的是最大的自然数,也就是说这里的P 1、P 2都要在满足条件的前提

下尽可能的大,对吗?(对)思考一下,大家认为这里的P 1、P 2最大可以取什么

数呢?大家可以相互探讨一下。(学生探讨,汇报结果)

生:可以分别取7和2,此时有最大值784。

四、融汇贯通(知识模型的运用)

展示例题:

例4:在1与50之间,只有3个约数的自然数有几个?

师:和前面的问题一样,这个问题中要求的是50以内有3个约数的数有几个?思考一下,什么样的数才有3个约数呢?

生:像4、9都只有3个约数。

师:对,根据公式,因为3=3×1=(1+2)×(1+0),所以可知这个自然数是:

2

201P P ?。而任何数的0次方都等于1,所以这个数一定是某个质数的平方数,那么50以内质数的平方数除了刚刚说到的4、9以外还有哪些呢?

生:还有25、49。

师:对,综上所述,50以内有3个约数的自然数的数有4、9、25、49共4个。

展示例题:

例5:求360的所有约数的和。

师:如何确定360的所有约数,要把360的所有约数都列举出来再求和吗?是不是太麻烦了呢?今天老师给大家一个求和公式,在以后求所有因数(约数)和都可以直接运用这个公式来进行计算。我们先来举个例子,比如求12的所有因数的和,先将12分解质因数:12=2×2×3=22×3,那么12的因数有哪些呢? 生:1、2、3、4、6、12。

师:对,我们一起来探究一下,每个数的因数都有1和它本身,如果要求36所有因数的和,先将36分解质因数,得到36=22×32,那么36所有因数的和就为:(1+2+22)×(1+3+32)=7×13=91。(教师结合学生情况,用较小的数距离探究约数求和的结论公式)

师:根据得到的公式,要求出360所有约数的和,同样我们需要先将360分解质因数。(学生自主完成,汇报结果)

生:360分解质因数的结果为:360=2×2×2×3×3×5=123532??。

师:那么和是多少呢?

生:1170。

板书:求一个因数个数的方法:

一般地,一个自然数N 可以唯一地表示成一些质因数的乘积:

k a k a a a P P P P N ????????=321321

那么N 的全部因数(约数)的个数就有:

??+?++++?+++)1)(1(2221112121n n a

a a a a a P P P P P P

五、创新应用

展示例题:

例6:一个数是5个2、3个3、2个5、1个7的连乘积,这个数的两位数的约数中,最大的是几?

师:根据问题条件,可以发现这个数为:A=25×33×52×7,要求这个数的约数中两位数的最大的那个数,大家如何理解呢?

生:可以从最大的两位数开始找啊!

师:想法很棒,我们一起来试一试:99=32×11,不合题意;98=2×72,也不合题意;97是质数,96=25×3,符合题意,这样我们就可以确定这个数的两位数的约数中,最大的是96。

六、总结

通过这节课的学习,你学到了什么?

去括号与添括号法则

教学目标 (一)知识目标: 1.通过生活实际,让学生感受有括号产生的实际背景和引入的必要性. 2.能掌握去括号与添括号法则;并能说出现由. (二)能力训练目标: 1.让学生从实际背景的活动,感受去括号与添括号的必要性和合理性,培养学生感受数学来自生活。 2.通过学生进出教室这一实例,能正确地进行推理和判断去括号与添括号法则,训练他们的思维判断能力. (三)情感与价值观目标: 1.激励学生积极参与教学活动,提高大家学习数学的热情. 2.引导学生充分进行交流,讨论与探索等教学活动,培养他们的合作与钻研精神. 3.了解去括号与添括号法则后,鼓励学生大胆质疑,培养他们为真理而奋斗的精神. 教学重点 1.让学生经历学生进出教室这一事例.感知生活中确实存在着没有括号与有括号的重要性. 2.掌握去括号与添括号法则,并能熟练应用 教学难点 1.从学生走出教室的实例,让学生理解括号前是个“-”的理由。 2.添上“-”与括号,括到括号里各项都要变号。教学方法 教师引导,主要由学生分组讨论得出结果. 教学过程

一、创设问题情境,引入新课 [师]同学们,由于你们上体育课后,教室里原有a个学生,走进来了第一批学生是b个学生,又走进来第二批学生是c个学生,现在教室里有几个学生?相反呢? [生]表示:a+b+c;或者a+(b+c), a_b_c或者a_(b+c)。[生]发现:a+b+c=a+(b+c),a_(b+c)=a_b_c. [师]对,我们在小学里用过括号,但没有进一步探究,今天我们来一起探究有括号与没有括号的区别在于什么,下面我们就来共同研究这个问题. 二、讲授新课 1.问题的提出 [师]请大家四个人为一组,探究下列四个等式:a+(b+c)= a+b+c,a_(b+c)= a_b_c 或者:a+b+c= a+(b+c),a_b_c= a_(b+c)。有什么规律,下面开始探究。教学目标 (一)知识目标: 1.通过探究活动,让学生感受去括号与添括号实际背景和引入的必要性. 2.能判断去括号与添括号的正确性。并能说出现由. (二)能力训练目标: 1.让学生亲自动探究活动,感受去括号与添括号的规律,培养大家的合作精神. 2.通过学习去括号与添括号的法则后,能正确地进行推理和判断,识别某些去括号与添括号是否正确,训练他们的思维判断能力. (三)情感与价值观目标: 1.激励学生积极参与教学活动,提高大家学习数学的热情. 2.引导学生充分进行交流,讨论与探索等教学活动,培养他们的合作与钻研精神.

功率因数如何计算

许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。 在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为: cosφ=P/S=P/[(P2+Q2)^(1/2)] P为有功功率,Q为无功功率。 在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。 1 影响功率因数的主要因素 (1)大量的电感性设备,如异步电动机、感应电炉、交流电焊机等设备是无功功率的主要消耗者。据有关的统计,在工矿企业所消耗的全部无功功率中,异步电动机的无功消耗占了60%~70%;而在异步电动机空载时所消耗的无功又占到电动机总无功消耗的60%~70%。所以要改善异步电动机的功率因数就要防止电动机的空载运行并尽可能提高负载率。 (2)变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的空载无功功率约为满载时的1/3。因而,为了改善电力系统和企业的功率因数,变压器不应空载运行或长期处于低负载运行状态。 (3)供电电压超出规定范围也会对功率因数造成很大的影响。 当供电电压高于额定值的10%时,由于磁路饱和的影响,无功功率将增长得很快,据有关资料统计,当供电电压为额定值的110%时,一般无功将增加35%左右。当供电电压低于额定值时,无功功率也相应减少而使它们的功率因数有所提高。但供电电压降低会影响电气设备的正常工作。所以,应当采取措施使电力系统的供电电压尽可能保持稳定。 无功补偿通常采用的方法主要有3种:低压个别补偿、低压集中补偿、高压集中补偿。下面简单介绍这3种补偿方式的适用范围及使用该种补偿方式的优缺点。 (1)低压个别补偿: 低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地与用电设备并接,它与用电设备共用一套断路器。通过控制、保护装置与电机同时投切。随机补偿适用于补偿个别大容量且连续运行(如大中型异步电动机)的无功消耗,以补励磁无功为主。低压个别补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,因此不会造成无功倒送。具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等优点。 (2)低压集中补偿: 低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功负荷而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。低压补偿的优点:接

动摩擦因数的几种测量方法

动摩擦因数的几种测量方法 高中物理实验中动摩擦因数的测量方法进行分类整理如下: 方法一:利用平衡条件求解。在学习过计算滑动摩擦力公式f=μN 之后,可以利 用平衡条件进行实验。 例1:如图1所示,甲、乙两图表示用同一套器材测量铁块P 与长金属板之间的动摩擦因数的两种不同方法。已知铁块P 所受重力大小为5N ,甲图使金属板静止在水平桌面上,用手通过弹簧秤向右拉P ,使P 向右运动;乙图把弹簧秤的一端固定在墙上,用力水平向左 你认为两种方法比较,哪种方法可行?你判断的理由是 。 图中已经把两种方法中弹簧秤的示数(单位:N )情况放大画出,则铁块P 与金属板间的动摩擦因数的大小是 分析与解答:以铁块P 为研究对象,显然,在甲图所示方法下,弹簧秤对铁块P 的拉力只有在铁块匀速前进时才等于滑动摩擦力的大小,但这种操作方式很难保证铁块P 匀速前进。而在乙图所示方法下,不论金属板如何运动,铁块P 总是处于平衡状态,弹簧秤的示数等于铁块所受滑动摩擦力的大小,故第二种方法切实可行,铁块所受摩擦力f=2.45N 。 由于铁块在水平方向运动,其在竖直方向受力平衡,故此时正压力在数值上等于铁块所受重力大小,即N=5N ,由f=μN 得49.0== N f μ 方法二:利用牛顿运动定律求解 例2:为了测量小木块和斜面间的动摩擦因数,某同学设计了如图2所示的实验:在小木块上固定一个弹簧秤(弹簧秤的质量不计),弹簧秤下吊一个光滑

小球,将木板连同小球一起放在斜面上,如图所示,用手固定住木板时,弹簧秤的示数为F 1,放手后木板沿斜面下滑,稳定时弹簧秤的示数为F 2,测得斜面的倾角为θ,由测量的数据可以计算出小木板跟斜面间的动摩擦因数是多少? 分析与解答:对小球,当装置固定不动时,据平衡条件有F 1=mgsin θ ① 当整个装置加速下滑时,小球加速度m F F a 2 1-= ②,亦即整体加速度,所以 对整个装置有a=gsin θ-μgcos θ得 θ θμcos sin g a g -= ③ 把①、②两式代入③式得 θθ θ θ θμtg F F mg F g m F F m F g a g 1 222 11 cos cos cos sin == --= -= 方法三:利用动力学方法求解 例3:为测量木块与斜面之间的动摩擦因数,某同学让木块从斜面上端由静止开始匀加速下滑,如图3所示,他使用的实验器材仅限于(1)倾角固定的斜面(倾角θ已知),(2)木块,(3)秒表,(4)米尺。 实验中应记录的数据是 。 计算动摩擦因数的公式是μ= 。 为了减少测量的误差,可采用的办法是 。 分析与解答:本题可从以下角度思考: 由运动学公式2 2 1at S = 知,只要测出斜边长S 和下滑时间t ,则可以计算出加速度。再 由牛顿第二定律可以写出加速度的表达式θμθcos sin g g a -=。将此式代入2 21at S = 得 图3

初中数学专题复习去括号与添括号(含答案)

去括号与添括号 学习目标 1.使学生初步掌握去括号、添括号的法则; 2.会运用去括号法则,会按照法则,并根据要求添括号; 3.通过去括号与添括号的学习,渗透对立统一的思想. 知识讲解 一、重点、难点分析 去括号、添括号法则既是本课的重点,又是难点,突破的关键是无论去括号,还是添括号,认真把握法则要点,注意形成技能. ①关于去括号:去括号时,连同括号前的符号同时去掉,要特别注意括号前是“-”号时,去括号后括号里的各项的符号都改变. 如a2-(2a-b+c)=a2-2a-b+c是错误的; ②关于添括号:一般要明确把哪些项放在括号内,以及括号前用什么样的符号,要特别注意把某些项括到前面带“-”号的括号内时,各项符号都改变; ③关于去添括号,都改变了原来式子的形式,但不改变式子的值. 二、去括号法则 为什么要学习“去括号法则”?我们也看一个例子:计算(a-3b)+(2a+b),这里a与2a,-3b与b是同类项,但括号把它们隔开了,“可望而不可并”,只有设法把括号去掉才能计算化简.这就是学习去括号法则的一个道理.怎样才能正确地应用去括号法则? 由于乘法分配律a(b+c)=ab+ac具有去括号的功能,所以去括号法则a+(b+c)=a+b+c,a-(b+c)=a-b-c,也可以理解为把括号前的“+”号 或“-”号看成是“+1”或“-1”,然后再应用乘法分配律推导得到的.这样理解、记忆去括号法则有助于减少应用去括号法则的错误. 比如,计算3(x-2y)-5(3x-y)时,应该想到:3×x,3×(-2y),(-5)×3x,(-5)(-y),即可正确地得到:原式=3x-6y-15x+5y=-12x-y. 去括号的法则应注意两个方面;括号前为正号时,去掉括号后,不影响括号内“去”出来的各项的符号,即把括号连同前面的“+”号去掉以后,括号内的各项原原本本的“拿”出来,就算完成了去括号;而括号前如果是负号,就说明“要减去整个括号内的各项”,

电机功率计算公式

电机功率计算公式 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

一,电机额定功率和实际功率的区别 是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率和实际电流大; 拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。 实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机会过热烧毁; 实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。 它们的关系是: 额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数 实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数 二,280KW水泵电机额定电流和启动电流的计算公式和相应规范出处 (1)280KW电机的电流与极数、功率因素有关一般公式是:电流=((280KW/380V)0.8.5机的电流怎么算 答:⑴当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数; ⑵当电机为三相电机时由P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。 功率因数

在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号 cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。 (1) 最基本分析:拿设备作举例。例如:设备功率为100个单位,也就是说,有100个单位的功率输送到设备中。然而,因大部分电器系统存在固有的无功损耗,只能使用70个单位的功率。很不幸,虽然仅仅使用70个单位,却要付100个单位的费用。在这个例子中,功率因数是 (如果大部分设备的功率因数 小于时,将被罚款),这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、抽水机、压缩机等),又叫感性负载。功率因数是马达效能的计量标准。 (2) 基本分析:每种电机系统均消耗两大功率,分别是真正的有用功(叫千瓦)及电抗性的无用功。功率因数是有用功与总功率间的比率。功率因数越高,有用功与总功率间的比率便越高,系统运行则更有效率。 (3) 高级分析:在感性负载电路中,电流波形峰值在电压波形峰值之后发生。两种波形峰值的分隔可用功率因数表示。功率因数越低,两个波形峰值则分隔越大。保尔金能使两个峰值重新接近在一起,从而提高系统运行效率。 对于功率因数改善

什么是功率因数

无功功率和功率因数 无功功率 在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。 有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。 无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。 无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。为了形象地说明这个问题,现举一个例子:农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢? 在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。 无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在: (1)降低发电机有功功率的输出。 (2)降低输、变电设备的供电能力。 (3)造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。 (4)造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。 从发电机和高压输电线供给的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。这就是电网需要装设无功补偿装置的道理。 2功率因数 电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性

七年级上去括号和添括号法则

七年级上去括号和添括 号法则 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

2.3去括号与添括号 一、教材分析 “添括号”与“去括号”是整式加减运算的必不可少的步骤,它的导出,本质上是运算律的运用。 运算律是代数中最基本、最重要的内容,这节课就是灵活运用这一数学通性,推导出“去括号”和“添括号”法则的实践课。在“去括号”法则探究过程中,始终注意引导学生运用运算律进行推导,启发学生将推导的过程用语言归纳出“去括号”法则,“添括号”法则的得出通过“等式的反身性”和“乘法分配律”两种途径得出。 二、教学目标 1、掌握去括号、添括号法则,并能熟练的运用法则进行计算。 2、在去括号、添括号法则的教学中,通过学生的观察、思考、练习,培养他们的观察、推理和归纳思维能力等,并进一步培养他们的发现、分析、解决问题的能力。 三、教学重点 去括号、添括号法则。 四、教学难点 括号前面是负号时,去括号、添括号法则的应用。 五、教学流程 (一)复习引入提问学生: (1)做过习题1.4第4题后,有什么体会? (2)做过习题2.2第10后,能得出什么结论? 问题:在甲、乙两面墙壁上,各挖去一个圆形空洞安装窗花,其余部分油漆,请根据图中尺寸(教材图2—6),算出:较大一面墙比较小一面墙的油漆面积大多少? 为生讨论后,就学生得出的(2ab—πr2)-(ab (甲) (2ab—πr2)-(ab—πr2)如何计算要计算上式,先要去括号,如何去括号呢 再提问:这样式子如何化简(学生分组讨论,然后小组代表回答。)

由此引入本节课题,教师板书课题“去括号、添括号”。 (教学说明:在复习旧知中,学生在合并同类项时遇到新问题,如何解决呢?学生急于知道,从而激发了学生的求知欲。) (二)体会过程,探索规律 上式中 (2ab—πr2)=(+1)×(2ab—πr2) =(+1)×2ab-(+1) ×πr2 (分配律) =2ab—πr2 -(ab—πr2)=(-1)×(ab—πr2) =(-1)×ab—(-1) ×πr2 (分配律) = -ab +πr2 通过上面去括号后,我们有 (2ab—πr2)-(ab—πr2)=2 ab—πr2- ab+πr2 = (去括号) = (交换律) = (结合律) = (分配律)(教学说明:这一过程由学生完成,并注意请学生搞清楚,计算中每一步的根据是什么?——培养推理有据的习惯。) 问:由上面的运算可以看出,去括号运算的根据是什么?(分配律) 请你模仿上面的做法,完成下面的去括号: a b c ++-= ,() -+-=。 a b c () 引导学生观察左右两边的变化规律,教师问:你能得出什么规律? 学生讨论交流,教师引导学生将上面的练习过程及结果用语言概括出,从而归纳出去括号的法则,教师板书去括号法则。 (1)括号前面是“+”号,把括号连同它前面的“+”号去掉,括号内各项不变符号。 (2)括号前面是“一”号,把括号连同它前面的“一”号去掉,括号内各项都要改变符号。 我们将上面两式反过来看可以得到以下两个等式:

功率因数计算公式及提高功率因数的方法

功率因数计算公式功率因数统计计算公式 视在功率S 有功功率P 无功功率Q 功率因数cos@(符号打不出来用@代替一下) 视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方)再开平方而功率因数cos@=有功功率P/视在功率S 功率因数统计计算公式 可分为提高自然功率因数和采用人工补尝两种方法: 提高自然因数的方法: 1). 恰当选择电动机容量,减少电动机无功消耗,防止“大马拉小车”。 2). 对平均负荷小于其额定容量40%左右的轻载电动机,可将线圈改为三角形接法(或自动转换)。 3). 避免电机或设备空载运行。 4). 合理配置变压器,恰当地选择其容量。

5). 调整生产班次,均衡用电负荷,提高用电负荷率。 6). 改善配电线路布局,避免曲折迂回等。 人工补偿法: 实际中可使用电路电容器或调相机,一般多采用电力电容器补尝无功,即:在感性负载上并联电容器。一下为理论解释: 在感性负载上并联电容器的方法可用电容器的无功功率来补偿感性负载的无功功率,从而减少甚至消除感性负载于电源之间原有的能量交换。 在交流电路中,纯电阻电路,负载中的电流与电压同相位,纯电感负载中的电流滞后于电压90o,而纯电容的电流则超前于电压90o,电容中的电流与电感中的电流相差180o,能相互抵消。 电力系统中的负载大部分是感性的,因此总电流将滞后电压一个角度,如图1所示,将并联电容器与负载并联,则电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使总电流减小,功率因数将提高。 并联电容器的补偿方法又可分为: 1.个别补偿。即在用电设备附近按其本身无功功率的需要量装设电容器组,与用电设备同时投入运行和断开,也就是再实际中将电容器直接接在用电设备附近。 适合用于低压网络,优点是补尝效果好,缺点是电容器利用率低。 2.分组补偿。即将电容器组分组安装在车间配电室或变电所各分路出线上,它可与工厂部分负荷的变动同时投入或切除,也就是再实际中将电容器分别安装在各车间配电盘的母线上。 优点是电容器利用率较高且补尝效果也较理想(比较折中)。 3.集中补偿。即把电容器组集中安装在变电所的一次或二次侧的母

去括号与添括号教学设计

去括号 教学目标 1.让学生理解去括号法则,并能运用去括号法则进行计算; 2. 经历去括号法则的探究过程,让学生初步发展观察和归纳能力,体会类比的思想方法. 重点 运用去括号法则进行计算. 难点 探究去括号法则并归纳法则. 教学过程 一、课题引入 问题一 操场上原有名同学在跑步,后来第一批来了名同学,第二批又来了名同学,则操场上共有多少名同学在跑步? 学生口答出两种表示,即得到等式①变式:若把“来了”都改为“走了”,则操场上还有多少名同学在跑步? 学生口答出两种表示,即得到等式②二、知识探究 请大家观察两个等式,去掉括号和括号前的符号后,括号内每一项的符号是怎样变化的?学生先独立思考,再小组活动:1.讨论上述问题;2.展示讨论结果。 老师追问:本身的符号是什么?和前面的符号如何变化?什么决定了它们符号不同的变化?在板书上添上隐形的加号,并演示他们符号的变化。 归纳去括号法则: 当括号前是“+”时,去掉括号和括号前的符号后,括号内每一项的符号都不变;当括号前是“-”时,去掉括号和括号前的符号后,括号内每一项的符号都改变;归纳口诀:去括号,看符号;是加号,不变号;是减号,全变号. 三、巩固提升 请大家学以致用,完成学习反馈1. 学习反馈1:填空(去括号) (1) ; (2) ; (3) ; (4) . 请学生口答,老师追问:括号前的符号是什么?符号要变吗?最后请出错的学生分享错a b c c b a c b a ++=++)(c b a c b a --=+-)(b b c b =-+)(c b a =--)(c b a =+-+)(c b a =---)(c b a

去括号和添括号的法则G

一.在加减混合运算中 如果括号前面是“+”号,则不论去掉括号或添上括号,括号里面的运算符号都不变;如果括号前面是“-”号,则不论去掉括号或添上括号,括号里面的运算符号都要改变,“+”变“-”,“-”变“+”,即: a+(b+c+d)=a+b+c+d a-(b+a+d)=a-b-c-d a-(b-c)=a-b+c 例1 ①100+(10+20+30)=100+10+20+30=160 ②100-(10+20+30)=100-10-20-30=40 ③100-(30-10)=100-30+10=80 例2 计算下面各题: ①100+10+20+30=100+(10+20+30)=100+60=160 ②100-10-20-30=100-(10+20+30)=100-60=40 ③100-30+10=100-(30-10)=100-20=80 注意:带符号“搬家” 例3 计算325+46-125+54=325-125+46+54 =(325-125)+(46+54)=200+100=300 注意:每个数前面的运算符号是这个数的符号.如+46,-125,+54.而325前面虽然没有符号,应看作是+325。 二.在乘除混合运算中 “去括号”或添“括号”的方法:如果“括号”前面是乘号,去掉“括号”后,原“括号”内的符号不变;如果“括号”前面是除号,去掉“括号”后,原“括号”内的乘号变成除号,原除号就要变成乘号,添括号的方法与去括号类似。 即a×(b÷c)=a×b÷c 从左往右看是去括号, a÷(b×c)=a÷b÷c 从右往左看是添括号。 a÷(b÷c)=a÷b×c 例4 ①1320×500÷250=1320×(500÷250)=1320×2=2640

去括号和添加括号法则及练习(精排版)

去括号添括号法则及练习 一、去括号法则: 1、括号前面有"+"号,把括号和它前面的"+"号去掉,括号里各项的符号不改变; 字母表示:a +(b + c)= a + b + c例如:23 +(77 + 56)= 23 + 77 + 56 a +( b - c)= a + b - c例如:38 +(62 - 48)= 38 + 62 - 48 2、括号前面是"-"号,把括号和它前面的"-"号去掉,括号里各项的符号都要改变为相反的符号; 字母表示:a -(b + c)= a - b - c例如:159-(59 + 26)= 159-59-26 a -( b - c)= a - b + c例如:378-(78 - 39)=378-78+39 3、去括号时,应将括号前的符号连同括号一起去掉. 要注意,括号前面是"-"时,去掉括号后,括号内的各项均要改变符号,不能只改变括号内第一项或前几项的符号,而忘记改变其余的符号. x+(y-z)-(-y-z-x) = 4、若括号前是数字因数时,应利用乘法分配律先将数与括号内的各项分别相乘再去括号,以免发生错误. a+3(2b+c-d)= 5、遇到多层括号一般由里到外,逐层去括号,也可由外到里,数"-"的个数. 24-(176+24)+[276-72-(134-72)+234]

例题:4+(5+2) 4-(5+2) = = a+(b+c) a-(b+c) = = 去括号练习: (1)a+(-b+c-d)= (2)a-(-b+c-d) = (3)-(p+q)+(m-n)= (4)(r+s)-(p-q) = (5)x+(y-z)-(-y-z-x) = (6)(2x-3y)-3(4x-2y)= 下列去括号有没有错误?若有错,请改正: (1)a2-(2a-b+c) (2)-(x-y)+(xy-1) =a2-2a-b+c =-x-y+xy-1 二、添括号法则: 添上“+”号和括号,括到括号里的各项都不变号;添上“-”号和括号,括到括号里的各项都改变符号。 例1、按要求,将多项式3a-2b+c添上括号: (1)把它放在前面带有“+”号的括号里; (2)把它放在前面带有“-”号的括号里。, 在解题时,先写出3a-2b+c=+()=-()的形式,再往里填空,特别注意,添“-”号和括号,括到括号里的各项全变号。

摩擦系数及其计算

达芬奇1508年提出假设,摩擦系数一般为0.25 阿芒汤1699年,摩擦系数0.3 比尤里芬格1730年,摩擦系数0.3 库伦,十八世纪,确定压力对摩擦系数的影响,并求出几种材料配合的摩擦系数的不同数值。 俄国,科捷利尼科夫、彼得罗夫,十九世纪中叶,摩擦偶件的摩擦系数并非不变摩擦系数影响因素: 1材料本性及摩擦表面是否有膜(润滑油、氧化物、污垢) 2静止接触的延续时间 3施加载荷的速度 4摩擦组合件的刚度及弹性 5滑动速度 6摩擦组合件的温度状态 7压力 8物体的接触特性,表面尺寸,重叠系数 9表面质量及粗糙度 A Static Friction Model for Elastic—Plastic Contacting Rough Surfaces. 形状误差对过盈联接摩擦力的影响分析及其修正 摩擦分类: 1动摩擦力,对应于很大的、不可逆的相对位移,相对位移大小与外施力无关。2非全静摩擦力,对应于很小的、局部可逆的相对位移,位移大小与外施力成正比,称为初位移,微米级。 3全静摩擦力,对应于初位移的极限值,初位移转变成相对位移。 根据运动学特征划分 滑动摩擦、旋转摩擦(变相的滑动摩擦)、滚动摩擦 根据表面状态,是否润滑的特征 1纯净摩擦,无吸附膜、氧化物等 2干摩擦,表面间无润滑油、污垢等 3边界摩擦,表面被一层润滑油分开,润滑油极薄(<0.1微米) 4液体摩擦 5半干摩擦 6半液体摩擦 静摩擦系数,克服两物体的接触耦合、使之摆脱静止状态所耗费的最大切向力对应接触物体所受压力载荷的比率。 滑动摩擦系数,克服两物体相对移动的阻力(超出初位移的范围以外)所耗费的切向力对应接触物体所受压力载荷的比率。 滚动阻力系数,··· 库伦方程,采用的滚动摩擦系数 T——滚动摩擦力,r——圆柱体的半径,P——接触物体所受压力 接触面积、粗糙度、载荷的影响 由于固体表面的粗糙度及波纹度,使得两个固体表面总是在个别的点上发生接触。

(完整word版)去括号与添括号教案

去括号与添括号(一)教案 教学目标: 1知识与技能目标: 理解“去括号法则”并能灵活应用。 2过程与方法目标: 通过观察、猜想、验证等教学活动过程,培养学生与他人合作交流,能有条理、清晰的表达自己观点的能力,让学生领会从一般到特殊和从特殊到一般的数学思想,培养学生初步的辩证唯物主义观点。 3情感与态度目标: 在数学活动中体验成功的快乐,充满自信心,体验数学活动充满探索与创造,感受数学的严谨性,以及数学结论的确定性。 教学重点: 去括号法则及其应用。 教学难点: 括号前是“-“号时的去括号法则。 教具准备:多媒体 教学方法:活动、问题、探索、交流。 教学过程: 一创设情景: 通过一组连环画面,第一个画面:两个学生在思考问题“图书阅览室里有a 人正在看书,b人看完后出去了,又有c人回教室上课了,此时阅览室中还有多少人?”第二个画面:小刚得出的答案是a-(b+c),小芳得到的答案是a-b-c,两人觉得这两个答案都有道理,可为什么形式不一样呢?”第三个画面:“聪明的小刚灵机一动,把我的答案中的括号扔去不要,两个答案就一样了。可细心的小芳马上发现还是不一样。”第四个画面:“究竟该怎么办呢?两个学生免露难色。同学们,你们能帮他俩解决这个难题吗?” 二活动实践 1 发现探究: 填空:7+(+3)=7_____;8a+(+a)=8a_____; 7+(-3)=——;8a+(-a)=8a__; 7-(+3)=7——;8a-(+a)=8a____; 7-(-3)=7———;8a-(-a)=8a____. 2 研讨探究: 根据上面填空结果,回答下列问题:

问题 1: 上面各小题的左边与右边有何不同? (左边有括号,右边没有) 问题 2: 括号前是“+”号或是“-”号时,对去掉括号有无影响? (有影响。因为减去一个数等于加上这个数的相反数,而加号可以省略)问题 3 你能用准确的语言叙述一下你发现的去括号的规律吗? (括号前是“+”号时,把“+”号和括号去掉后,括号里的数与字母都不变号;括号前是“-”号时,把“-”号和括号去掉后,括号里的数与字母都要变号。)问题 4 如果括号里不是单项式,而是多项式,你所发现的规律还适用吗?请用下列狮子进行验证: 13+(7-5) 13-(7-5) 9a+(12a-3a) 9a-(12a-3a) 问题 5 你能用语言叙述去括号的规律吗? (括号前是“+”号时,把“+”号和括号去掉后,括号里的各项都不变号;括号前是“-”号时,把“-”号和括号去掉后,括号里的各项都要变号。) 三自由展示 1 说一说: 下面的去括号,有没有错误?若有错,请你改正。 ⑴a2 - (a – b + c) = a2 - a - b + c ⑵-(a – b + c) = - a + b - c ⑶c + 2( a - b) = c + 2a – b 2 做一做: 3 去括号,合并同类项。 ⑴a +(b-c) ;⑵ a - (b-c) ; ⑶8a+2b+(5a-b) ⑷ 6a + 2(a-c) ; ⑸(5a-3b)- 3(a2-2b); ⑹3(2x2-y2) - (3y2-2x2) 。 3 议一议

三相功率计算公式

三相功率计算公式 P=1.732×U×I×COSφ (功率因数COSφ一般为0.7~0.85之间,取平均值0.78计算) 三相有功功率 P=1.732*U*I*cosφ 三相无功功率 P=1.732*U*I*sinφ 对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差 cosφ为功率因数,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0 有功功率的计算式:P=√3IUcosΦ (W或kw) 无功功率的公式: Q=√3IUsinΦ (var或kvar) 视在功率的公式:S=√3IU (VA或kVA) ⑴有功功率 三相交流电路的功率与单相电路一样,分为有功功率、无功功率和视在功率。不论负载怎样连接,三相有功功率等于各相有功功率之和,即: 当三相负载三角形连接时: 当对称负载为星形连接时因

UL=根号3*Up,IL= Ip 所以P== ULILcosφ 当对称负载为三角形连接时因 UL=Up,IL=根号3*Ip 所以P== ULILcosφ 对于三相对称负载,无论负载是星形接法还是三角形接法,三相有功功率的计算公式相同,因此,三相总功率的计算公式如下。 P=根号3*Ip ULILcosφ ⑵三相无功功率: Q=根号3*Ip ULILsinφ (3)三相视在功率 S=根号3*Ip ULIL 对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压 对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相B 相C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流 当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏 当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和 功率计算公式p=根号三UI乘功率因数是对的 用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流 电流和相电流与钳式电流表测量无关,与电机定子绕组接线方式有关。 当电机星接时:线电流=根3相电流;线电压=相电压。 当电机角接时:线电流=相电流;线电压=根3相电压。 所以无论接线方式如何,都得乘以根3。 电机功率=电压×电流×根3×功率因数

功率因数补偿计算公式

功率因数补偿计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

功率因数补偿计算公式 功率因数:电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位角φ的余弦COSφ来表示。COSφ称为功率因数,又叫力率。功率因数是反映电力用户用电设备合理使用状况、电能利用程度和用电管理水平的一项重要指标。 三相功率因数的计算公式为: 式中COSφ——功率因数; P——有功功率,KW; Q——无功功率,KVAR; S——视在功率,KVA; U——用电设备的额定电压,V; I——用电设备的运行电流,A。 功率因数分为自然功率因数、瞬时功率因数和加权平均功率因数。 (1)自然功率因数:是指用电设备没有安装无功补偿设备时的功率因数,或者说用电设备本身所具有的功率因数。自然功率因数的高低主要取决于用电设备的负荷性质,电阻性负荷(白炽灯、电阻炉)的功率因数较高,等于1,而电感性负荷(电动机、电焊机)的功率因数比较低,都小于1。 (2)瞬时功率因数:是指在某一瞬间由功率因数表读出的功率因数。瞬时功率因数是随着用电设备的类型、负荷的大小和电压的高低而时刻在变化。 (3)加权平均功率因数:是指在一定时间段内功率因数的平均值,其计算公式=10。 力率电费:全国供用电规则规定,在电网高峰负荷时,用户的功率因数应达到的标准为:高压用电的工业用户和高压用电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为以上,其它100KVA及以上的电力用户和大中型电力排灌站,功率因数为以上;农业用电功率因数为以上。凡功率因数达不到上述规定的用户,供电部门会在其用户使用电费的基础上按一定比例对其加收一部分电费,这部分加收的电费称为力率电费。 提高功率因数的方法有两种,一种是改善自然功率因数,另一种是安装人工补偿装置。 无功补偿原理:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量,而感性负荷释放能量时,容性负荷吸收能量,能量在两种负荷之间交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功补偿的原理。 有功功率:有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。单位:瓦(W)或千瓦(KW) 无功功率:无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是×从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在

数学教案 去括号与添括号

数学教案-去括号与添括号 教学设计方案(第一课时)一、素质教育目标(一)知识教学点 1.掌握:去括号法则. 2.应用:应用去括号法则,能按要求去括号.(二)能力训练点 1.通过去括号法则的应用,培养学生全方位考虑问题的能力;不要只考虑括号内的部分项,而要考虑括号内的每一项. 2.通过去括号法则的推导,培养学生观察能力和归纳知识能力. (三)德育渗透点 渗透从特殊到一般和从一般到特殊的数学思想方法.培养初步的辩证唯物主义观点. (四)美育渗透点 去括号使代数式中符号简化,也便于合并同类项,体现了数学的简洁美. 二、学法引导 1.教学方法:发现尝试法,充分体现学生的主体作用,注意民主意识的体现. 2.学生学法:练习→去括号法则→练习巩固.

三、重点、难点、疑点及解决办法 1.重点:去括号法则及其应用. 2.难点:括号前是“-”号的去括号法则. 四、课时安排 2课时 五、教具学具准备 投影仪或电脑、胶片. 六、师生互动活动设计 教师出示探索性练习,学生讨论、解答、归纳去括号法则,教师出示巩固性练习,学生以多种方式完成. 七、教学步骤 (一)复习引入,创设情境 师:前边我们学习了同类项的一些知识,下面我们一起回顾一下,提出问题(出示投影1) 1.下面各题中的两项是不是同类项 ①与;②与;③与. 2.同类项具有哪两个特征? 3.合并下列各式中的同类项: (1);(2);(3). 学生活动:1、2题学生口答,分别叫优、中、差的学生回答,3题(1)(2)小题学生抢答,(3)小题学生解决有了困难.

师提出问题:多项式中有同类项吗?怎样把多项式合并同类项呢? 学生活动:学生讨论,然后小组选代表回答,从而引出本课课题,并板书: [板书] 【教法说明】在复习中,学生合并中的同类项遇到了困难,要解决这个问题需先去括号,怎样去括号呢?学生急于想知道,这样可激发学生的求知欲望。 (二)探索新知,讲授新课 师:如何去括号呢?请同学们计算下列各式,并观察所得结果. (出示投影2) 计算下列各式(或合并同类项) ; ; 学生活动:先运算,然后由学生回答结果. 师:(用复合胶片把结果出示投影3)提出问题:通过上面的计算你发现了什么?两种运算有什么区别? 学生活动:同桌讨论后,指定一名学生回答(两种运算的结果相同,而两种运算的顺序不同,如是先求7与-5的和再与13相加,而是先求13与+7的和再与-5相加).

摩擦系数及其计算

精心整理达芬奇1508年提出假设,摩擦系数一般为0.25 阿芒汤1699年,摩擦系数0.3 比尤里芬格1730年,摩擦系数0.3 库伦,十八世纪,确定压力对摩擦系数的影响,并求出几种材料配合的摩擦系数的不同数值。 俄国,科捷利尼科夫、彼得罗夫,十九世纪中叶,摩擦偶件的摩擦系数并非不变 摩擦系数影响因素: 1材料本性及摩擦表面是否有膜(润滑油、氧化物、污垢) 2静止接触的延续时间 3施加载荷的速度 4 5 6 7压力 8 9 1 2 3 1 2 3 4 5 6 滑动摩擦系数,克服两物体相对移动的阻力(超出初位移的范围以外)所耗费的切向力对应接触物体所受压力载荷的比率。 滚动阻力系数,··· 库伦方程,采用的滚动摩擦系数 T——滚动摩擦力,r——圆柱体的半径,P——接触物体所受压力 接触面积、粗糙度、载荷的影响 由于固体表面的粗糙度及波纹度,使得两个固体表面总是在个别的点上发生接触。 两个相互叠合的表面只是在其某些凸部发生接触,而这些凸部的总接触面积只占接触轮廓所限定的总表面面积的极小部分。随着压力增大,接触面积增大。凸部的直径几分之一微米至30~50微米(高度小于80微米)。

载荷增大,各点的直径增大,随后面积的增大主要是由于接触点数目的增多。 名义(几何)接触面积——由接触物体的外部尺寸描绘出来. 轮廓接触面积——由物体的体积压皱所形成的面积;真实面积即轮廓接触面上;轮廓接触面积与压力载荷有关。 真实(物理)接触面积——物体接触的真实微小面积总和,也是压力载荷的函数,并且在名义面积尺寸的1/100000至1/10的范围内变化,由接触表面的机械性能及粗糙度而定。 接触点的总数目及每一个接触点的尺寸随着载荷的增大而增大,但当载荷继续增大时,接触面积的增大主要是依靠接触点的数目的增加,尺寸几乎不再变化。 对于粗糙表面来说,需要耗费更大的力,使凸部变形,从而获得一定的接触面积;光滑表面,凸部变形不大时,就能获得很大的接触面积(试验知,光滑表面的接触点上的应力约为材料硬度的一半,粗糙表面的接触点应力为硬度的2-3倍)。 L a =δ=若认为第三个量度中所有凸部具有相同的截面轮廓,则lb S ?=,b ——被研究表面的宽度。但若凸部具有球形,则单个接触面积相应的等于2l π?。若认为接触点具有相同的半径,则2S r n ?π=。 为得出真实面积,除总宽度外,必须有个别点的半径方面的数据, 在第一种和第二种情况下,真实接触面积与互相接近程度成正比。 令()S x ??=,当0x =,()P x S ?=;当x h =,()0x ?=。 S P ——轮廓投影图的基础面积,称为计算接触面积,但x ——棒的高度,相对于经过最短的棒 的零位截面而言的。 令棒上的单位载荷q 为绝度压缩(x-a )的函数,即

一对一八年级去括号与添括号法则

一对一个性化教案 学生姓名:教案编号:10

日期:年月日教研组长签字: 教导主任签字:

金榜教育一对一个性化学案 学生姓名:学案编号:10 -、课程链接 完全平方公式:(a+ b) 2= , (a—b) 1、(1) (2a+ 1) 2=( ) 2+ 2 ()()+ ( (2) (2x-y ) 2=( ) 2- ()()+ ( (3) ( 3x+ 2y) 2=( ) 2+(、> ( )- (4) (2m-n) 2=( ) 2- (:)()+ () (5) (3x + Z y) 2=( ) 2+ 2 ()( ) 2 2 2、982=( 100—)=( )2-2 ()()+ ( 4、(1) A-lb) 2 3 (2 ) (-2m + n ) 2 (-2m - n ⑷(2a + 1) (- 2a- 1) 2 ) 2 +

去括号法则:如果括号外的因数是正数,去括号后原括号内各项的符号与原来的符号相同;如果括号外的因数是负数,去括号后原括号内各项的符号与原来的符号相反。 如:3a b 3a b,3a b 3a b。 注意:(1)括号外有数字因数时,应利用乘法分配律把数字因数与括号内的各项分别相乘后再去括号, 如3 a b 3a 3b 3a 3b。 (2)括号前是“-”号,去掉括号和它前面的“-”号后,括号里的各项都要改变符号,不能只改变第一项或某几项的符号。其原则是变则全变,不变则全不变。 (3)去括号的顺序一般是先去小括号,再去中括号,最后去大括号。 例1、(1)下列去括号正确的是() A. a bed a b e d B. a b e d a b e d C. a bed a b e d D. a b e d a b e d (2)下列运算正 确 i的 是 () A. 3 x 1 3x 1 B. 3 x 1 3x 1 C. 3 x 1 3x 3 D. 3 x 1 3x 3 知识点二添括号法则 添括号法则:添括号时,如果括号前面是正号,括到括号里的各项都 负号,括到括号里的各项都___________________ 。 例2.在等号右边的括号内填上适当的项 (1) a+b_c=a+( ) (2) a-b+e=a-() (3) a-b-e=a- () (4) a+b+e=a-( ) (乘法公式与添括号)例3、计算 (1)( x+y+z)( x-y-z )(2)( 2x-y-3) 2 三、课堂讲练 练习一 ________________ ;如果括号前面是