腐烂茎线虫侵染马铃薯块茎与甘薯块茎危害症状比较

广西农学报2014年马铃薯腐烂茎线虫(Ditylenchus destuctor )是国际公认的检疫性线虫,也是严重危害马铃薯的重要病原之一

[1]。Kuhn 首次观察并描述此线虫危害马铃薯块茎,引起马铃薯干腐病。马铃薯腐烂茎线虫病是植物侵染性病害,被我国列入植物线虫检疫对象名录。在我国仅有局部分布,主要分布于河北、山东、北京等地,主要危腐烂茎线虫侵染马铃薯块茎与甘薯块茎危害症状比较

王宏宝1,2赵桂东1李茹1熊战之1吴险平1

(1.江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所,江苏淮安223001;

2.南京农业大学植保学院,江苏南京210095)

摘要:利用室内打孔法接种腐烂茎线虫至马铃薯与甘薯块茎上观察比较发病症状及线虫定植情况。研究显示:

马铃薯受线虫危害后,周皮变褐变黑,皱裂,切开病组织内部症状腐烂变色,同时由于马铃薯内部含水量大,有部分坏死组织发软,病变组织部位的表皮容易脱落;而甘薯受线虫危害后薯块失水重量减轻,组织内部变褐呈褐白相间干腐状,周皮部位呈现一圈坏死组织,与马铃薯周皮不尽相同;镜检马铃薯坏死组织线虫发生量不大,原因可能与坏死组织营养严重流失,生存环境恶化,不利于线虫生存有关;镜检马铃薯表皮层组织显示,有大量成虫和卵聚集在表皮层下的薄皮细胞里以及皮孔处,这对解释腐烂茎线虫对环境的适生性有一定意义;而在甘薯中线虫主要集中发生在髓部的干腐部位,发生量较大。

关键词:马铃薯;甘薯;腐烂茎线虫;危害症状

中图分类号:S532文献标识码:A 文章编号:1003-4374(2014)01-0026-03

收稿日期:2013-12-21修回日期:2013-12-30

基金项目:江苏省农业科技自主创新项目资助cx (10)454;淮安市科技局项目资助(编号:SN12060);淮安市农科院院长基金资助(2012)。第一作者简介:王宏宝,硕士,助理研究员,从事植物保护工作。

Vol.29,No.1February ,2014第29卷第1期

2014年2月广西农学报Journal of Guangxi Agriculture The symptom compare study of rot stem nematode to damage sweet potato and potato tubers

WangHong-baoetal

(HuaiyinInstituteofAgriculturalSciencesofXuhuaiDistrict,Huai’an,Jiangsu223001,China)

Abstract:Indoorinoculationofrotstemnematodetopotatotuberswasconductedtocomparetheirsymptomandplantingcondition.Theresearchshowsthatdamagedbythenematode,thepotato'speridermwillbecomebrownandblack,ruffling,cuttingdiseasedtissues,thesymptomsofinnerdiscolorationandrotcanbeseen,meanwhile,becauseoftheinnerwatercontentofthepotatoisbigandpartofnecrotictissuesaresoftening,andskinisfalloffeasily.Indamagedsweetpotato'stubers,ithaswaterandweightloss,internaltissuesarebecomingbrownish,whiteanddryrot,andnecrotictissuesarepresentsinperiderm,whichisvaryingwithpotatoperiderm;microscopicexaminationshowsthatpotatonematodesoccurrenceisnotbigamountinnecrotictissue,whichmaybeduetoaseriouslossofnutrients,thedeteriorationofthelivingenvironmentsothatitisnotconducivetosurvivalofnematodes.Microscopicexaminationofpotatoepidermistissueshowsthatalargenumberofadultsandeggsgatheredunderthethinskincellsintheepidermisandstomata,whichcanexplaintherotstemnematode'sadaptabilitytoenvironment,whilesweetpotatonematodesmainlyoc-curredinthepithofdryrotpartwithlargeamount.

Keywords:Potatoes;sweetpotato;rotstemnematode;damagesymptoms

第1期害马铃薯和甘薯,

还能为害番茄、大豆、洋葱、大蒜、甜菜、胡萝卜、芥菜、黄瓜、辣椒、南瓜、西葫芦、蚕豆、花生、向日葵、小麦、大麦、鸢尾、郁金香、大丽花等[3-5]。该研究通过室内打孔法接种腐烂茎线虫至马铃薯和甘薯上

来观察线虫对其危害症状及分布定植情况,这对解释腐烂茎线虫对环境的适生性有一定意义。

1

材料与方法1.1腐烂茎线虫群体纯化培养

腐烂茎线虫群体来自甘薯产区。从病薯中通过浅盘法分离得到线虫后,先在解剖镜下挑出生活力较强的线虫100条,用3%H 2O 2消毒3min ,接种到经乙醇(75%)消毒5min 的健康薯块上,蜡封。25℃培养30d 后,转

移到4℃冰箱备用

[6,7]。1.2腐烂茎线虫在马铃薯和甘薯上接种试验

方法同1.1,每个薯块接种量为500条,接种后置于25℃培养箱培养50d 后分离镜检观察马铃薯和甘薯危害症状及线虫在腐烂组织的存活状态;接种试验重复8次(即每个处理重复8个薯块);将接种繁殖后的马铃薯和甘薯表皮与块茎髓部分别剥离,秤取每份重3g 的病变组织,分别清水浸泡分离线虫24h 后,置于显微镜下观察并统计线虫数量,每个处理重复3次。

2室内打孔法接种腐烂茎线虫至马铃薯和甘薯后的危害症状

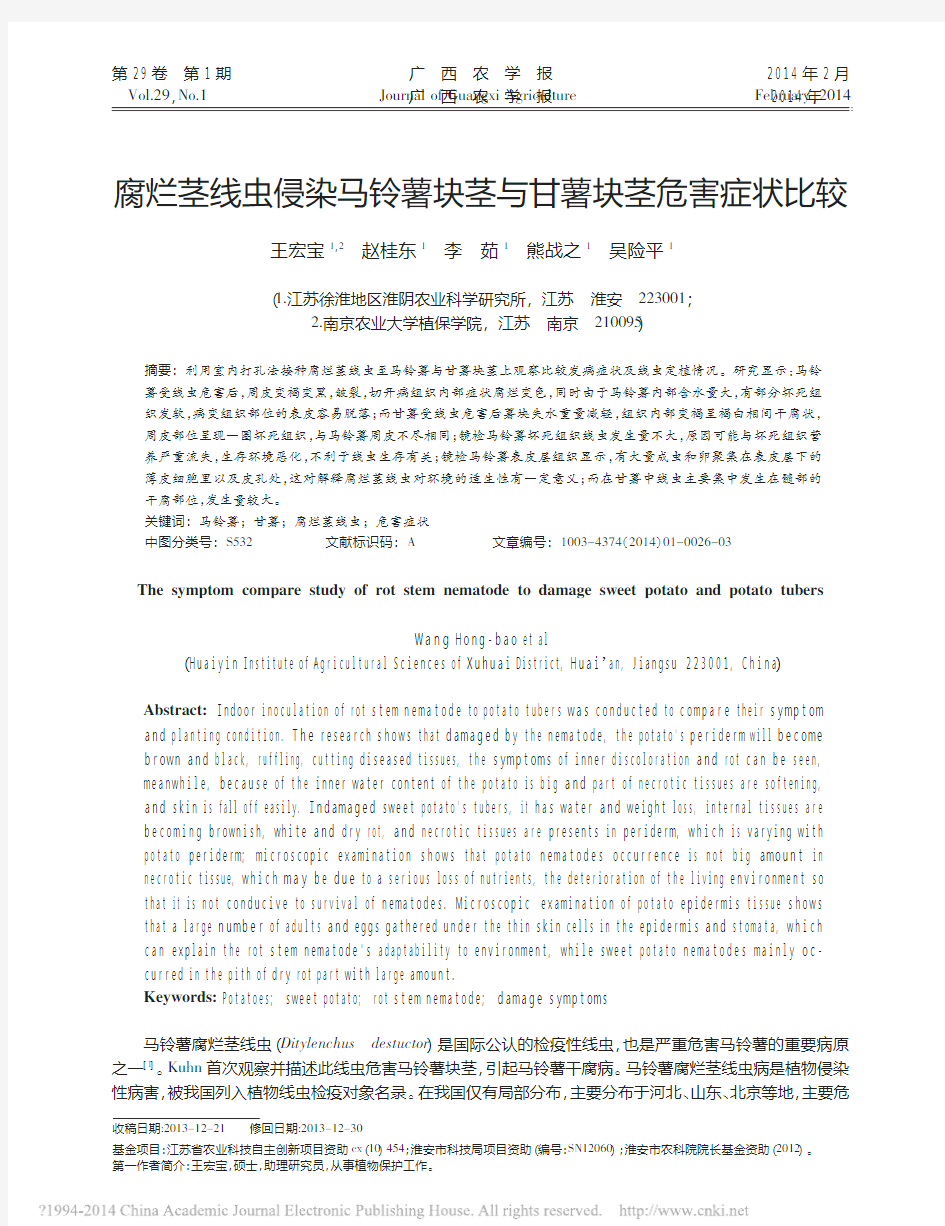

室内打孔法接种线虫在马铃薯和甘薯上50d 后的症状如图1所示。

研究发现,接种线虫50d 后马铃薯周皮变褐变黑,皱裂,切开病组织内部症状腐烂变色,同时由于马铃薯内部含水量大,有部分坏死组织发软,同时病变组织部位的表皮容易脱落。镜检块茎髓部坏死组织线虫发生量不大,约为181条,原因可能与坏死组织营养严重流失,生存环

境恶化,不利于线虫生存

有关;镜检表皮层组织显

示,有大量成虫和卵聚集

在表皮层下的薄皮细胞里

以及皮孔处,虫量约为357

条。

而室内打孔法测定线

虫对甘薯的危害症状为:

病薯外表与健薯无异,但

重量锐减,纵剖面有点状

空隙,密集成条,空隙中有

白粉状物,严重的逐渐变

褐色呈干腐状,与糠心型

症状相似,镜检块茎髓部

虫量约为413条,而表皮

与髓交界处虫量约为

241.67条。3讨论

试验通过室内接种腐烂茎线虫至马铃薯和甘薯块茎上来观察其危害症状及线虫的侵染分布情况,研究结果显示马铃薯周皮变褐变黑,皱裂,部分组织内陷,切开病组织内部症状腐烂变色,同时由于马铃薯内部含水量大,有部分坏死组织发软,同时病变组织部位的表皮容易脱落。镜检坏死组织线虫发生量不大,镜检表皮层组织显示,有大量成虫和卵聚集在表皮层下和皮孔下的薄皮细胞及组织中;而在甘薯上线虫主要集中发生在髓部干腐组织中,发生量较大。

图1腐烂茎线虫对马铃薯和甘薯的危害症状A-B :腐烂茎线虫对马铃薯的危害症状;C :未接种线虫的马铃薯薯块(CK )D-E :腐烂茎线虫对甘薯的危害症状(箭头所指为对照薯块);王宏宝等:腐烂茎线虫侵染马铃薯块茎与甘薯块茎危害症状比较27

广西农学报2014年产量减少,报酬递减。

3.2试验结果表明,在PK 施肥水平一致的基础上分析不同氮肥施用水平的效应。氮最佳施肥量为409.6kg /hm 2,最佳产量为46242.0kg ;最高施肥量为439.5kg /hm 2,最高产量为46268.0kg 。

参考文献:

[1]陈新平,

张福琐.通过“3414”试验建立测土配方施肥技术指标体系[J ].中国农技推广,2006,4:36-39.[2]高祥照,马常宝,杜森.测土配方施肥技术[M ].北京:中国农业出版社,2005:8-13.

[3]吴志勇,杜之虎,等.“3414”肥料效应试验原理与设计[J ].科学施肥,2007,4:63-65.

[4]农业部种植业管理司,全国农业技术推广服务中心.测土配方施肥管理与技术[Z ],2006:254-256.

[5]王圣瑞,陈新平,高祥照,等.“3414”肥料试验模型拟合的探讨[J ].植物营养与科学学报,2002,8(4):409-413.相关文献报道关于茎线虫危害马铃薯的症状主要为:马铃薯薯块染病后,初在表皮下产生小的白色斑点,后逐渐扩大成浅褐色,组织软化以致中心变空。病情严重时,表皮开裂、皱缩,内部出现点状空隙或呈糠心状,组织呈干粉状,颜色变为灰色、暗褐色至黑色。马铃薯腐烂茎线虫以夺取寄主体内养分和水分等生活物质来维持自身生存和繁殖能力,使薯块重量减轻。线虫的代谢产物,如酶、毒素等,可引起块茎、块根腐烂,这与文章室内打孔法所观察的危害症状基本相同。

前人相关研究报道中很少提及线虫侵染马铃薯后,线虫主要定植部位。在试验中,笔者发现线虫侵染马铃薯后,线虫主要定植部位与腐烂茎线虫危害甘薯后线虫主要定植部位不尽相同,马铃薯在受线虫严重危害后,线虫主要定植在马铃薯表皮和皮孔下的薄壁细胞及组织中,虽然对马铃薯块茎中央部位危害严重,但线虫的定植量很小,分析认为可能存在两种情况:一种可能是线虫在侵染后期,马铃薯块茎髓部及周围组织被严重破坏,营养等严重损失后坏死组织分泌的其它物质不利于线虫的生存等;另一种可能是线虫本身在马铃薯块茎的繁殖并没有在甘薯中的繁殖量大,待线虫对马铃薯髓部及周围组织造成严重损伤后,线虫为了寻求有利的生存环境继而转移到生存环境相对有利的表皮及皮孔下的薄壁细胞及组织中,以待合适的机会进行转主寄生和侵染,或是进入线虫的休眠期等待合适的时机再侵染危害,此项研究对于腐烂茎线虫在国内侵染马铃薯以及对马铃薯的风险评估及预警方面具有重要的研究价值。

参考文献:

[1]HOOPER D J ,Ditylenchus destructor.CIH Descriptions of Plant-parasitic Nematodes [M ].Wallingford :CAB International ,1973:21-26.

[2]陈品三.中国农业作物病虫害(上册)[M ].北京:中国农业出版社,1979:460-465.

[3]王志民,赵云蛾.河南省甘薯茎线虫病危害严重[J ].植保技术与推广,1994,14(2):40.

[4]范文中,孙淑云,孙艳梅.警惕甘薯茎线虫病流行[J ].吉林农业科学,1999,24(4):32.

[5]叶松枝,李跃杰,刘海元.甘薯茎线虫病的发生与防治技术[J ].植保技术与推广,1997,17(3):20-21.

[6]林茂松,贺丽敏,文玲.甘薯形态结构对茎线虫病的抗性机制[J ].中国农业科学,1996,29(3):8-12.

[7]林茂松.室内人工接种测定甘薯品种对甘薯腐烂茎线虫的抗性[J ].南京农业大学学报,1989,12(3):44-47.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(上接第25页

)28

腐烂茎线虫侵染马铃薯块茎与甘薯块茎危害症状比较

广西农学报2014年马铃薯腐烂茎线虫(Ditylenchus destuctor )是国际公认的检疫性线虫,也是严重危害马铃薯的重要病原之一 [1]。Kuhn 首次观察并描述此线虫危害马铃薯块茎,引起马铃薯干腐病。马铃薯腐烂茎线虫病是植物侵染性病害,被我国列入植物线虫检疫对象名录。在我国仅有局部分布,主要分布于河北、山东、北京等地,主要危腐烂茎线虫侵染马铃薯块茎与甘薯块茎危害症状比较 王宏宝1,2赵桂东1李茹1熊战之1吴险平1 (1.江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所,江苏淮安223001; 2.南京农业大学植保学院,江苏南京210095) 摘要:利用室内打孔法接种腐烂茎线虫至马铃薯与甘薯块茎上观察比较发病症状及线虫定植情况。研究显示: 马铃薯受线虫危害后,周皮变褐变黑,皱裂,切开病组织内部症状腐烂变色,同时由于马铃薯内部含水量大,有部分坏死组织发软,病变组织部位的表皮容易脱落;而甘薯受线虫危害后薯块失水重量减轻,组织内部变褐呈褐白相间干腐状,周皮部位呈现一圈坏死组织,与马铃薯周皮不尽相同;镜检马铃薯坏死组织线虫发生量不大,原因可能与坏死组织营养严重流失,生存环境恶化,不利于线虫生存有关;镜检马铃薯表皮层组织显示,有大量成虫和卵聚集在表皮层下的薄皮细胞里以及皮孔处,这对解释腐烂茎线虫对环境的适生性有一定意义;而在甘薯中线虫主要集中发生在髓部的干腐部位,发生量较大。 关键词:马铃薯;甘薯;腐烂茎线虫;危害症状 中图分类号:S532文献标识码:A 文章编号:1003-4374(2014)01-0026-03 收稿日期:2013-12-21修回日期:2013-12-30 基金项目:江苏省农业科技自主创新项目资助cx (10)454;淮安市科技局项目资助(编号:SN12060);淮安市农科院院长基金资助(2012)。第一作者简介:王宏宝,硕士,助理研究员,从事植物保护工作。 Vol.29,No.1February ,2014第29卷第1期 2014年2月广西农学报Journal of Guangxi Agriculture The symptom compare study of rot stem nematode to damage sweet potato and potato tubers WangHong-baoetal (HuaiyinInstituteofAgriculturalSciencesofXuhuaiDistrict,Huai’an,Jiangsu223001,China) Abstract:Indoorinoculationofrotstemnematodetopotatotuberswasconductedtocomparetheirsymptomandplantingcondition.Theresearchshowsthatdamagedbythenematode,thepotato'speridermwillbecomebrownandblack,ruffling,cuttingdiseasedtissues,thesymptomsofinnerdiscolorationandrotcanbeseen,meanwhile,becauseoftheinnerwatercontentofthepotatoisbigandpartofnecrotictissuesaresoftening,andskinisfalloffeasily.Indamagedsweetpotato'stubers,ithaswaterandweightloss,internaltissuesarebecomingbrownish,whiteanddryrot,andnecrotictissuesarepresentsinperiderm,whichisvaryingwithpotatoperiderm;microscopicexaminationshowsthatpotatonematodesoccurrenceisnotbigamountinnecrotictissue,whichmaybeduetoaseriouslossofnutrients,thedeteriorationofthelivingenvironmentsothatitisnotconducivetosurvivalofnematodes.Microscopicexaminationofpotatoepidermistissueshowsthatalargenumberofadultsandeggsgatheredunderthethinskincellsintheepidermisandstomata,whichcanexplaintherotstemnematode'sadaptabilitytoenvironment,whilesweetpotatonematodesmainlyoc-curredinthepithofdryrotpartwithlargeamount. Keywords:Potatoes;sweetpotato;rotstemnematode;damagesymptoms

马铃薯茎尖脱毒培养技术的研究进展

马铃薯茎尖脱毒培养技术的研究进展 第一组:郭保密、尹韵绮、张岳 摘要:马铃薯茎尖脱毒技术的应用克服了马铃薯的病毒病和类病毒病的危害,是目前解决马铃薯退化最为有效的途径。文章从马铃薯茎尖脱毒的原理、过程以及影响病毒去除的因素等方面进行了综述,以期为马铃薯茎尖脱毒技术的深入研究提供一定的理论依据。 关键词:马铃薯;茎尖脱毒;病毒类型;影响因素 栽培种的马铃薯(Solanum tuberosumL.,2n=48)是双子叶种子植物,属茄科(Solanceae)茄属(Solanum)的一年生草本植物,生产上绝大多数是利用块茎进行无性繁殖[1]。马铃薯栽培种起源于南美洲秘鲁以及沿安第斯山脉智利沿岸、玻利维亚等地,在五大洲140多个国家都有种植和分布。2004年国际马铃薯中心(CIP)和国际食品政策中心(IFPRI)合作研究表明,在世界范围内,到2020年对马铃薯的需求将有望增长40%,超过水稻、小麦和玉米的增长。特别是在亚洲和非洲,对马铃薯的需求将增长更快[2]。 随着农业产业结构的调整,我国马铃薯的种植面积和总产量也在不断的增加,到2010年,我国马铃薯种植面积达到600万hm2,产量达到1.8亿t[3]。但在连年的栽培过程中,病毒或类病毒不断的侵染和积累,而病毒在马铃薯植株中是系统感染,能阻碍病毒增殖的药剂往往也会影响寄主植物的代谢系统,到目前为止,还没有像防治病虫害一样能有效防治植物病毒病的化学药剂。病毒的侵染及其在薯块内积累引起了马铃薯的退化,马铃薯退化后一般减产20%~30%,严重者减产80%以上[4]。随着病情逐年加重,严重者失去发芽能力,最后失去利用价值,给我国马铃薯乃至世界马铃薯生产带来十分严重的危害,使得栽培面积及产量难以进一步提高[5]。在我国主要侵染马铃薯的病毒有7种,它们是PVX、PVY、PVS、PVM、PAMV、PAV、PLRV[6],其余侵染马铃薯的病毒是来自其它寄主植物的病毒。 采用无病毒植株是解决马铃薯退化的有效途径,获得无病毒植株的途径有自然选择、物理学方法、化学药剂处理和生物学方法[7]。其中最行之有效的方法便是生物学方法中的茎尖脱毒。文章就马铃薯茎尖脱毒培养技术中各个环节的研究进展和影响因素做出综述,以期为马铃薯茎尖脱毒技术的深入研究提供参考。 1茎尖培养脱毒的原理 马铃薯脱毒的方法有多种,其中以茎尖脱毒的效果最好,已成为最常用和经济有效的脱毒方法,其原理是利用病毒在植物体内分布的不均匀性,即根尖和芽尖的分生组织含病毒量少或不含病毒的特性,导致这一现象的原因可能由以下因素引起:(l)分生组织旺盛的新陈代谢活动。病毒的复制须利用寄主的代谢过程,无法与分生组织旺盛的代谢活动竞争;(2)分生组织缺乏真正的维管组织。大多数病毒在植株内通过韧皮部进行迁移,或在细胞间通过胞间连丝传输,因为细胞与细胞间的移动速度较慢,在快速分裂的组织中病毒浓度高峰被推迟;(3)高浓度的生长素。分生组织的生长素浓度通常很高,可能影响病毒的复制[8-9]。 根据这些原理,Morel等人在1955年以马铃薯为材料,利用茎尖组织培养,获得了无病毒植株[10]。这个试验的成功,为马铃薯脱毒开辟了新途径。现在几乎所有马铃薯生产国都在使用这种技术,马铃薯脱毒去除了主要病毒,恢复了原品种的特征特性,有效解决了马铃薯退化的问题。 2马铃薯脱毒过程 2.1脱毒种薯生产程序 采用微茎尖组织培养的方法,诱导出苗,采用联免疫吸附试验法或指示植物方法鉴定马铃薯病毒和类病毒,经鉴定后,无主要病毒及类病毒的试管苗可定为脱毒试管基础苗。试管

马铃薯主要病害

马铃薯主要病害 1.1细菌性病害 (1)马铃薯青枯病:英文名:Brown Rot Potato,病原菌学名:Pseudomonas solanacearum(Smith),属单胞杆菌科Pseudomonadaceae、单胞杆菌属Pseudomonas。国际上公认将青枯病病原细菌划分为5个生理小种,寄生马铃薯的是小种1号和3号。小种1号的寄主范围很广,小种3号的寄主范围较窄,主要侵染马铃薯,其次是番茄,还有少数茄科杂草。青枯病是典型维管束病害,病菌从茎基部或根部伤口侵入,病菌侵入维管束后迅速繁殖并堵塞导管,妨碍水分运输导致萎蔫。10~40℃均可发病,一般酸性土发病重。田间土壤含水量高、连阴雨或大雨后转晴气温急剧升高发病重。田间典型症状是叶片、分枝或植株急性萎蔫,枝叶仍保持青绿色时即枯死。有时在一丛马铃薯中,一株枯死而另一株仍保持健康。在病情发展较慢的情况下,也可见到叶片变黄、干枯和植株矮化的症状。发病植株茎秆基部维管束变黄色或黄褐色。将病茎切下一段,断面直立插入蒸馏水中,数分钟后,从茎秆的切面流出黏稠脓形成的乳白色带状物。染病块茎的芽眼变浅裼色或褐色,将薯块沿横切,可见维管组织从脐部变色,严重时整个维管组织环状腐烂,不需要用手挤压,几分钟后块茎切面自动溢出污白色菌脓。病菌随病残组织在土壤中越冬,侵入薯块的病菌在窖里越冬,田间亦可通过灌溉水、雨水、耕作工具、昆虫等扩大传染。带病种薯是此病远距离传播的主要方式。 (2)马铃薯环腐病:英文名:Ring Rot Disease of Potato,病菌属棒杆菌属(革兰氏阳性菌)的密执安棒菌马铃薯环腐致病变种或称环腐棒杆菌Clavibacter michigane-nsis subsp.sepedonicus (Spieckermann&Kotthoff)。该病是一种细菌性维管束病害,田间发病一般在开花期以后。初期症状为叶脉间褪绿,呈斑驳状,以后逐渐变黄、变枯。叶片边缘也可变黄、变枯,并向上卷曲。由于环境条件和品种抗性的不同,植株症状有明显差异。地上部分染病有枯斑和萎蔫两种类型症状。枯斑型多在植株基部复叶的顶上先发病,叶尖和叶缘及叶脉呈绿色,叶肉为黄绿色或灰绿色,具明显斑驳,且叶尖干枯或向内纵卷,病情向上扩展,致全株枯死;萎蔫型初期则从顶端复叶开始萎蔫,叶缘稍内卷,似缺水状,病情向下扩展,全株叶片开始褪绿,内卷下垂,植株倒伏枯死。块茎表面的症状在轻度为害时无明显症状,随着病情发展,皮色变暗或变褐,芽眼亦变色,但没有菌脓溢出。严重时表皮可出现裂缝。横切病块茎可见维管束变黄色或褐色。轻者只局部维管束变黄,呈不连续的点头变色;重者整个维管束环变色,病菌侵害块茎维管束周围的薄壁组织,呈环状腐烂,故称环腐。当温度10~40℃时、土壤pH6.6~8.4发病较重。带病种薯是远距离传播的主要途径和最重要传染源。扩大传染的最重要途径是切块茎播种用的切刀。田间生长期间,病菌还可以经雨水、灌溉水等媒体传播。 (3)马铃薯黑胫病:病菌属欧氏杆菌属的胡萝卜软腐欧文氏菌马铃薯黑胫亚种Erwina carotovora subsp.atroseptica(Van Hall)Dye。此病的典型症状是植株茎基中呈墨黑色腐烂。种薯带病原菌,土壤一般不带菌。田间除带病种薯外,还通过灌溉水、雨水或昆虫传播,经伤口侵入致病。主要侵染茎或薯块,从苗期到生育后期均可发病。种薯染病不发芽,或刚发芽即烂在土中,不能出苗。幼苗染病一般株高15~18 cm出现症状,植株矮小,节间短缩,或叶片上卷,褪绿黄化。发病后期,茎基部呈黑色腐烂,整个植株变黄,呈萎蔫状,甚至倒伏、死亡。块茎发病一般是从连结匍匐茎的脐部开始,感病初期,脐部略变色,稍后,病部扩大并呈黑褐

马铃薯茎尖组织脱毒培养应用及前景1

马铃薯茎尖组织脱毒培养应用及前景 林英烨222012326012094(农学四班) 西南大学农学与生物科技学院,重庆400715 摘要:此文总结了近几年来马铃薯茎尖脱毒技术的研究进展,从马铃薯生产概况及危害马铃薯的病毒种类、茎尖剥离发展历史及原理、茎尖脱毒技术要点、影响马铃薯茎尖脱毒效率的因素方面做了概述并对其发展进行了展望。 关键词:马铃薯;茎尖;组织培养;应用;前景 An Review On virus-free technoligy of potato meristem tip tissue culture Lin ying ye studentid(The four class of Agriculture College of Agronomy and Biotechnology,Southwest University,Chongqing400715,China Abstract: This paper summarizes the research progress of potatostem apex virus-free technology in recent years,from thevirus species,potato production situation and the harm of potato shoot tip development history and theory,stem apexvirus-free technology points,effect of potato stem apex detoxification efficiency factors are summarized and the prospect for its development Keywords:Potato;shoot tip;tissue culture;application;Prospect 前言 马铃薯栽培分布较广,世界上共有148个国家栽培,主要分布在欧洲和亚洲。据联合国粮农组织资料统计表明,全世界现有马铃薯栽培面积为1838.1万公顷,总产29511.8万吨,平均单产16吨每公顷。我国是马铃薯种植大国,种植总面积达460多万公顷,届时我国马铃薯产量将达到1.8亿吨。尤其是近年随着我国农业产业结构调整和种薯、商品薯、加工企业市场的发展,优质马铃薯加工产品供不应求,加工用薯比例大幅度增加,马铃薯栽培正成为种植业结构调整和增加农民收入的一项战略选择,种植逐步走向规模化、标准化、区域化。但马铃薯在连年的栽培过程中,由于病毒或类病毒的侵害和积累,造成了马铃薯质量退化和产量下降,因而无病毒植株具有重要的生产价值。解决马铃薯退化,获得无病毒植株的途径由自然选择、物理学方法、化学药剂处理、生物学方法。其中最行之有效的方法便是生物学方法中的茎尖脱毒。 1马铃薯生态习性和种类 1.1生长周期 (1)休眠期 土豆块茎收获以后,放到适宜发芽的环境中而长时间不能发芽,属于生理性自然休眠,是一种对不良环境的适应性。块茎休眠始于匍匐茎尖端停止极性生长和块茎开始膨大的时刻。休眠期的长短关系到块茎的贮藏性,关系到播种后能否及时出苗,因而关系到产量的高低。土豆休眠期的长短受贮藏温度影响很大,在26摄氏度左右的条件下,因品种的不同,休眠期

马铃薯16种病虫害图

马铃薯16种病虫害图 一直以来,以马铃薯晚疫病、早疫病为代表的马铃薯病害,严重影响着马铃薯的产量和质量,成为马铃薯病虫害防治的重点和难点。在栽植马铃薯过程中除了这些病害,还有其他哪些病虫害?往下读,共梳理了16种。 1.马铃薯晚疫病危害表现:受害叶片的叶尖、叶缘会出现暗绿色小病斑,边缘有灰绿色晕环,边缘分界不明显。湿度大时,外缘会出现一圈白霉。

天气干燥时,病部会变褐干枯,质脆易裂。 病害严重时,病斑扩展到叶脉、叶柄和茎部,病叶枯死脱落。

被侵染的块茎最初出现褐色小斑点,以后扩大为凹陷的暗褐色不规则病斑。 防治措施: 选择保护性药剂和治疗性药剂混合使用,合理安排间隔期。 保护性药剂:丙森锌、代森联、代森锰锌、噻唑锌、王铜、氢氧化铜。治疗性药剂:氟菌·霜霉威、霜脲·锰锌、烯酰吗啉、氟啶胺等。 2.马铃薯早疫病 危害表现:病害可发生在叶片上,也可侵染块茎。

叶片染病,病斑黑褐色,圆形或近圆形,具同心轮纹。湿度大时,病斑上生出黑色霉层病征。 块茎染病,产生暗褐色稍凹陷圆形或近圆形病斑,边缘分明,病斑下的薯肉出现褐色海绵状干腐。

防治措施: (1)选用抗病品种,增施有机肥; (2)生长期加强肥水管理,适量增施钾肥,适时喷施叶面肥;雨后及时清沟排渍降湿,促进植株健康。 (3)药剂防治。发病初期,喷施保护性杀菌剂,如丙森锌或代森锰锌等药剂1~2次。发病较重时,用啶酰菌胺、烯酰·吡唑酯、噁唑菌酮·霜脲氰等药剂防治,隔7~10天喷1次,连喷2~3次。 3.马铃薯枯萎病危害特征:

发病初期地上部出现萎蔫。 剖开病茎,薯块维管束变褐,湿度大时,病部常产生白色至粉红色菌丝。 防治方法:发病初期,可采用下列药剂进行防治:苯甲·丙环唑,苯酰菌胺,恶菌灵,萎锈灵等。 4.马铃薯青枯病 危害症状发病初期,下部叶片先萎蔫后全株下垂,开始早晚恢复,持续4~5天后,全株茎叶全部萎蔫死亡,但仍保持青绿色,叶片不凋落。

马铃薯病害及其防治汇总

马铃薯病虫害防治 第一节概述在人类栽培的农作物中, 大概再没有比马铃薯更难以归类的了。它既是大宗粮食作物,又是重要蔬菜和工业原料作物;既是救灾、扶贫作物、又是高产、高效作物;既是大众餐桌上的的寻常之物,又是价格不菲的休闲食品。马铃薯含有人体所需的足够能量和全部营养。 病虫害是影响马铃薯生产稳定发展和限制单产提高的重要因素。马铃薯病害多达百余种,一般因减产10—30%,严重的减产70%以上。国内常见的病害有15 种,其中晚疫病、环腐病和病毒病通称“三大病害”。马铃薯病害主要有: 一、真菌病害:晚疫病、早疫病、癌肿病、粉痂病、炭疽病、红腐病、白霉病、灰霉病、湿腐病、皮斑病、茎腐病、丝核菌溃疡病、干腐病、枯萎病、黄萎病。 二、细菌病害:黑胫病、环腐病、软腐病、褐腐病、普通疮痂病、粉红色芽眼病。 三、病毒病害:卷叶病毒病、丫病毒病、X病毒病、A病毒病、M病毒病、S 病毒病。 第二节真菌病害 一、马铃薯晚疫病 1、症状:主要侵害叶、茎和薯块。叶片染病先在叶尖或叶缘生水浸状绿褐色斑点,病斑周围具浅绿色晕圈,湿度大时病斑迅速扩大,呈褐色,并产生一圈白霉,即孢囊梗和孢子囊,尤以叶背最为明显;干燥时病斑变褐干枯,质脆易裂,不见白霉,且扩展速度减慢。茎部或叶柄染病现褐色条斑。发病严重的叶片萎垂、卷缩,终致全株黑腐,全田一片枯焦,散发出腐败气味。块茎染病初生褐色或紫褐色大块病斑,稍凹陷,病部皮下薯肉亦呈褐色,慢慢向四周扩大或烂掉。 2、病原:Phytophthora infestans (Mont.)de Bary 称致病疫霉属鞭毛茵亚门真菌。 3、传播途径和发病条件:病菌主要以菌丝体在薯块中越冬。播种带菌薯块,导致不发芽或发芽后出土即死去,有的出土后成为中心病株,病部产生孢子囊借气流传播进行再侵染,形成发病中心,致该病由点到面,迅速蔓延扩大。病叶上的孢子囊还可随雨水或灌溉水渗入土中侵染薯块,形成病薯,成为翌年主要侵染源。病菌喜日暖夜凉高湿条件,相对湿度95%以上、18—22C条件下,有利于 抱子囊的形成,冷凉(10 一13C,保持1-2小时)又有水滴存在,有利于抱子囊萌发产生游动抱子,温暖(24 —25C,持续5—8小时)有水滴存在,利于抱子囊直接产出芽管。因此多雨年份,空气潮湿或温暖多雾条件下发病重。种植感病品种,植株又处于开花阶段,只要出现白天22r左右,相对湿度高于95%持续8 小时以上,夜间10,13r,叶上有水滴持续11 —14小时的高湿条件,本病即可发生,发病后1 0—1 4天病害蔓延全田或引起大流行。 4、防治方法: (1) 选用抗病品种目前推广的抗病品种有:抗青9—1、合作88等。这些品种在晚疫病流行年,受害较轻,可因地制宜选用。(2) 选用无病种薯;减少初侵染源。做到秋收入窖、冬藏查窖、出窖、切块、春化等过程中,每次都要严格剔除病薯,有条件的要建立无病留种地,进行无病留种。(3) 加强栽培管理,适期早播,选土质疏松、排水良好的田块栽植,促进植株健壮生长,增强抗病力。(4)

马铃薯腐烂茎线虫28SrDNA_D2_D3区序列分析

植物病理学报 A CTA PHY TO PA THO LOG ICA SI N ICA 39(3):254 261(2009) 收稿日期:2008 03 21;修回日期:2009 04 15 基金项目: 973 项目(2009CB119200);国家自然科学基金资助项目(30871627);国家 十一五 科技支撑计划(2006BAD08A14)通讯作者:彭德良,研究员,主要从事植物线虫分子生物学研究;E m ai:l dlpeng @caas .n et .cn 第一作者:于海英(1981-),女,吉林白城人,云南农业大学2005级硕士研究生,主要从事植物线虫学研究;E m ai:l yuhai y i ng1981@ 163.co m 。 马铃薯腐烂茎线虫28S rDNA D2/D3区序列分析 于海英1,2,彭德良1,胡先奇2,黄文坤 1 (1中国农业科学院植物保护研究所植物病虫害生物学国家重点实验室,北京100193;2 云南农业大学农业生物多样性与病虫害控制教育部重点实验室,昆明650201) 摘要:我国危害甘薯的马铃薯腐烂茎线虫rDNA IT S 基因片段长度存在A 型(900bp)和B 型(1100bp)2个类型,A 型腐烂茎线虫群体的IT S 片段比B 型群体少200bp 。为了进一步研究这2种类型群体的发育关系,本文用线虫通用引物D 2A 和D 3B 对来自国内的21个马铃薯腐烂茎线虫群体和1个韩国的马铃薯腐烂茎线虫28S rDNA D 2/D 3区进行了PCR 扩增,均产生大小一致的片段,长度约为780bp ,克隆、测序后用DN AM AN 5.2软件和M EG A 4软件进行分析比对,结果表明我国21个马铃薯腐烂茎线虫群体28S rDNA D 2/D 3区只有20余个碱基的差异,相似率达97.2%。基于U PGM A 构建的系统发育树很好地区分了马铃薯腐烂茎线虫A 型和B 型群体,展现出了群体的来源及发育关系。关键词:马铃薯腐烂茎线虫;D 2/D 3区片段;序列分析 M o lecu la r c lo n ing a nd sequ en ce s an a l y s is o f 28S rDNA D2/D3reg i o ns o f D ity len chus d es tru cto r o n sw ee t po ta to in Ch ina YU H a i y i n g 1,2,PENG D e liang 1,HU X i a n qi 2, HUANG W en kun 1 (1The S t a te K ey L abora t o ry fo r B i o l o gy o f D isease and Insect Pe sts ,In stitute o f P lan t P ro tec tion ,Ch i nese A cade m y o f A gr i cult ural Sc i ences ,Be iji ng 100193,Ch i na ; 2 K ey L abo ra t o ry o f A g ricultura l B iodive rsit y and Pe sts Con tro ,l M i n istry of Educa tion ,Y unnan A g r i cultural U n i v ersit y,K un m ing 650201,Ch i na) Ab stra ct :Tw o types of r D NA I TS (Type A,900bp and Type B,1100bp)w ere de m onstrated to ex ist in D ity lenchu s destructor populations on s w eet po tato i n Ch i n a .The D 2/D 3reg i o ns o f 28S r D NA fro m 22popu lation s ofD.destructo r w ere a m p lifi e d w it h un iversal pri m er pairsD 2A and D 3B .A ll 22populations y ie l d ed one sing l e frag m ent about 780bp .Sequence ana l y sis and align m ent w ere conduc ted by usi n g the so ft w are M EGA 4and DNAM AN5.2and a ll22sequencesw ere sub m itted at t h e G enB ank .The results show ed t h at se quence d ifference s of D 2/D3reg i o n w ere only in a fe w sites ,and t h at t h e si m ilarity w a s 97.2%.Tw o types cou l d be disti n g uished i n t h e phy l o g enetic tree by usi n g UPGM A m ethod .The evo l u tionary re lationship be t w een t w o types and t h e o rig i n o fD ity lenc hu s spec i e sw ere d iscussed .Key w o rd s:D ityle nchus destructo r;D 2/D3expan si o n segm en ts ;sequences analy sis 中图分类号: S435.31 文献标识码:A 文章编号: 0412 0914(2009)03 0254 08 马铃薯腐烂茎线虫(D ity lenchu s destructo r )是我国重要的进境植物检疫性有害生物[1] ,在我国主要分布于河北、山东、北京等地,主要危害甘薯,是甘薯生产上重要的病害之一。线虫形态特征的重叠交错和形态的多样性使得传统的形态学鉴定 变得困难,随着分子生物学技术的飞速发展,分子诊断成为植物线虫研究的新途径[2] 。 物种的多样性最本质的体现在核酸的结构差异上,对核酸的分析可使我们了解物种进化历史的精确信息。在真核生物中核糖体RNA 包括大小

马铃薯茎尖脱毒及组培快繁技术

马铃薯茎尖脱毒及组培快繁技术研究 摘要:以下寨65和青薯168为实验对象,采用不同培养基,对马铃薯两个品种进行脱毒及组培,对培养基及关键技术措施进行了分析,结果表明:与青薯168在不同培养中生长表现不同,下寨65茎尖组织在ms中加入ba2 mg/l的培养基中生长表现突出,而青薯168茎尖组织在ms中加入ba2 mg/l的培养基中成苗率较高。在同等条件下,加入iaa 0.50 mg/l的培养基宜用于下寨65脱毒苗的组织快繁,加入iaa 0.30 mg/l的培养基宜用于青薯168脱毒苗的组织快繁。 关键词:马铃薯;茎尖脱毒;组织快繁 我国是马铃薯生产第一大国,2008年种植面积达到573.33万hm2,鲜薯总产达8 800万t,平均单产约15.45t/hm2,总产位居世界第一[1]。马铃薯是无性繁殖作物,体内病毒的积累可使品种种性退化、品质和产量降低,对其生产造成严重危害[2]。因为大部分病毒不能感染马铃薯茎尖组织,通过茎尖脱毒,生产脱毒种薯用于生产是防止马铃薯退化的切实可行的措施[3]。马铃薯脱毒及组培快繁中所用基质和培养条件等关键技术方面的报道较多,但对下寨65和青薯168报道较少,本文既通过对马铃薯下寨65和青薯168两个品种进行脱毒及组培试验研究,为西部高原地区当家品种脱毒种薯的工厂化生产提供帮助。 1 材料和方法

1.1 供试材料 采用当家品种下寨65和青薯168。 1.2 试验方法 1.2.1 催芽于11月中旬左右,挑拣表皮光滑、正常薯形、大小均匀、无病害和无损伤薯块,放置在有供暖的房间,室内温度 24 ℃左右进行催芽。在催芽前薯块正处于休眠期,采用0.05~0.l0 mg/l的ga3来处理薯块,浸没于ga3溶液中10~20 min,以打破休眠[4]。 1.2.2 种薯处理采用ms培养基,加入不同配比的激素,准备ba、naa、ga3、iba和iaa,由于激素在培养基中用量非常少,且不易溶于水,所以采用特殊的配置方法,配置成500 mg/l的溶液待用。当两个品种的种薯芽长到2~3 cm时,挑选生长健壮的芽,用清水冲洗芽部表面污物,在无菌操作室采用12种不同的方法进行表面消毒,用最近制作的蒸馏水冲洗四五次,将表面消毒剂彻底清除,不同表面消毒剂处理时间见表1。 1.2.3 茎尖组织培养在解剖镜下剥取大小为0.30~ 0.50 mm茎尖生长点,置于不同浓度生长调节剂的ms培养基上进行培养,培养基编号为ms1~ms12,另设不加任何生长调节剂的ms 培养基作为对照(ck),植物生长调节剂配比见表2。 1.2.4 马铃薯脱毒苗培养在无菌条件下,将得到的无毒苗进行切段,每段带一叶,置于不同种类、浓度的1/2ms培养基中进行

一株马铃薯干腐病病原菌的鉴定与药剂筛选

一株马铃薯干腐病病原菌的鉴定与药剂筛选 公司)、15%三唑酮可湿性粉剂(四川省川东农药化工有限公司)、3%多抗霉素可湿性粉剂(延边春雷生物药业有限公司)、40%多菌灵悬浮剂(江苏剑牌农化股份有限公司)、2%春雷霉素可湿性粉剂(延边春雷生物药业有限公司)。 1.2 方法 1.2.1 病菌分离与培养取病薯洗净表面,晾干,去掉病部腐蚀变质的部分,取1 cm×1 cm×0.5 cm病块,在体积分数为75%乙醇中来回摆动3~4次消毒,洗净乙醇,放入铺有滤纸的培养皿中,28 ℃恒温保湿培养,待长出白色菌丝时挑取菌丝接种于燕麦片琼脂培养基中28 ℃暗光培养,待菌丝长满培养皿后进行转接备用。 1.2.2 病原菌ITS扩增及序列分析、鉴定采用CTAB法提取病原菌DNA,通用引物ITS4、ITS5扩增,凝胶成像系统拍照,扩增产物送到上海生工生物工程有限公司双向测序,测序后利用DNAstar lasergene7.1和BioEdit7.0软件进行拼接和人工校正,GenBank在线Blast。 1.2.3 药剂筛选①悬浮孢子液配制:用灭菌水配制悬浮孢子液后稀释至一定的浓度(100倍的显微镜观察每个视野30~40个孢子)。②接种:用250 mL容量手压喷雾器将准备好的孢子悬浮液喷至薯块表面,边喷边翻动使得整个薯块表面全部湿润。③药剂筛选:接种后3 d喷施药剂。药剂有70%甲基硫菌灵可湿性粉剂、15%三唑酮可湿性粉剂、3%多抗霉素可湿性粉剂、40%多菌灵悬浮剂、2%春雷霉素可湿性粉剂分别稀释1 600、500、150、500、500倍,以喷清水为CK,每个处理薯块30块,各重复间用小木箱相隔,小木箱内用报纸隔开,3次重复,室温下置于钢架上进行观察统计。

马铃薯环腐病及其防治图谱

马铃薯环腐病及其防治图谱 2014-09-17本刊作者王永崇农药市场信息 马铃薯环腐病又称转圈烂、黄眼圈、圪缩病等,是系统性的维管束细菌性病害,我国是在黑龙江省首先发现,后由于种薯调运,相继传至其它马铃薯种植地区等地。马铃薯受环腐病菌为害后,常造成死苗、死株,严重影响产量,一般减产10%~20%,重者达30%,个别可减产60%以上。 发病原因: 引起马铃薯环腐病的病原为密执安棒杆菌马铃薯环腐致病变种(图1),也称环腐棒杆菌,属好气性细菌。短杆状菌体无鞭毛,单生或偶而成双,不形成荚膜和芽孢,革兰氏染色阳性。

环腐棒杆菌在种薯中越冬,成为翌年初侵染源,也可通过切刀带菌在切薯块时传染。病薯播下后,在22℃左右的最适生长温度和pH7左右的最适环境条件下,或者芽眼腐烂不能发芽,或者出土病芽,且病菌可沿维管束上升至茎中部,或沿茎进入新结薯块而引发马铃薯环腐病。 危害症状: 马铃薯感染环腐病后,地上部染病可显示出枯斑型和萎蔫型两种症状。枯斑型多在植株基部复叶的顶上先发病,叶尖、叶缘及叶脉呈绿色,叶肉为黄绿或灰绿色,具明显斑驳(图2),且叶尖干枯或向内纵卷(图3),病情向上扩展,致全株枯死;萎蔫型初期则从顶端复叶开始萎蔫,叶缘稍内卷,似缺水状,病情向下扩展,全株叶片开始褪绿,内卷下垂,终致植株倒伏枯死(图4)。块茎发病切开可见维管束变为乳黄色至黑褐色,皮层内现环形或弧形坏死部(图5~8),这正是环腐得名的来由。经贮藏块茎芽眼变黑干枯或外表爆裂,播种后不出芽或出芽后枯死或形成中心病株。感病马铃薯的根、茎部维管束常变褐,病蔓有时有白色菌脓溢出。

发生流行特点:环腐棒杆菌在1~33℃的温度范围内都可生存,且干燥情况下的致死温度为50℃。环腐棒杆病菌在土壤中存活时间虽然很短,但在土壤中残留的病薯或病残体内可越冬且长期存活,一般情况下对下一季再侵染方面的作用不大,所以夏播和二季作生育期相对较短,一般发病较轻。收获期因病薯和健薯可以接触传染,因而成为环腐病的重要传播时期。 影响环腐病流行的主要环境因素是温度,病害发展最适土壤温度为19~23℃,超过31℃病害发展受到抑制,低于16℃症状出现推迟,一般温暖干燥的天气有利于病害发展。在20℃左右的温度条件下贮藏比低温1~3℃贮藏发病率高得多。另外播种早则发病重,收获早则病薯率低。 防治技术:针对马铃薯感染环腐病的防治,应采取以加强检疫,杜绝菌源为中心的综合防治措施。首先要建立无病留种田,尽可能采用种植抗病品种的整薯播种,播前进行晾种或催芽,汰除病薯。种薯如需切块,切刀可用0.2%升汞水、或0.1%高锰酸钾液等浸渍消毒,做到切一块消毒1次。同时也可用45%敌磺钠湿粉150克/100千克种薯,或70%敌磺钠可溶粉剂210克/100千克种子进行拌种,也可用36%甲基硫菌灵悬浮剂800倍液进行浸种

马铃薯病害及其防治汇总

马铃薯病虫害防治 第一节概述 在人类栽培的农作物中,大概再没有比马铃薯更难以归类的了。它既是大宗粮食作物,又是重要蔬菜和工业原料作物;既是救灾、扶贫作物、又是高产、高效作物;既是大众餐桌上的的寻常之物,又是价格不菲的休闲食品。马铃薯含有人体所需的足够能量和全部营养。 病虫害是影响马铃薯生产稳定发展和限制单产提高的重要因素。马铃薯病害多达百余种,一般因减产10—30%,严重的减产70%以上。国内常见的病害有15种,其中晚疫病、环腐病和病毒病通称“三大病害”。马铃薯病害主要有: 一、真菌病害:晚疫病、早疫病、癌肿病、粉痂病、炭疽病、红腐病、白霉病、灰霉病、湿腐病、皮斑病、茎腐病、丝核菌溃疡病、干腐病、枯萎病、黄萎病。 二、细菌病害:黑胫病、环腐病、软腐病、褐腐病、普通疮痂病、粉红色芽眼病。 三、病毒病害:卷叶病毒病、Y病毒病、X病毒病、A病毒病、 M病毒病、S病毒病。 第二节真菌病害 一、马铃薯晚疫病 1、症状:主要侵害叶、茎和薯块。叶片染病先在叶尖或叶缘生水浸状绿褐色斑点,病斑周围具浅绿色晕圈,湿度大时病斑迅速扩大,呈褐色,并产生一圈白霉,即孢囊梗和孢子囊,尤以叶背最为明显;干燥时病斑变褐干枯,质脆易裂,不见白霉,且扩展速度减慢。茎部或叶柄染病现褐色条斑。发病严重的叶片萎垂、卷缩,终致全株黑腐,全田一片枯焦,散发出腐败气味。块茎染病初生褐色或紫褐色大块病斑,稍凹陷,病部皮下薯肉亦呈褐色,慢慢向四周扩大或烂掉。 2、病原: Phytophthora infestans (Mont.)de Bary称致病疫霉属鞭毛茵亚门真菌。 3、传播途径和发病条件:病菌主要以菌丝体在薯块中越冬。播种带菌薯块,导致不发芽或发芽后出土即死去,有的出土后成为中心病株,病部产生孢子囊借气流传播进行再侵染,形成发病中心,致该病由点到面,迅速蔓延扩大。病叶上的孢子囊还可随雨水或灌溉水渗入土中侵染薯块,形成病薯,成为翌年主要侵染源。病菌喜日暖夜凉高湿条件,相对湿度95%以上、18—22℃条件下,有利于孢子囊的形成,冷凉(10一13℃,保持1-2小时)又有水滴存在,有利于孢子囊萌发产生游动孢子,温暖(24—25℃,持续5—8小时)有水滴存在,利于孢子囊直接产出芽管。因此多雨年份,空气潮湿或温暖多雾条件下发病重。种植感病品种,植株又处于开花阶段,只要出现白天22℃左右,相对湿度高于95%持续8小时以上,夜间10,13℃,叶上有水滴持续11—14小时的高湿条件,本病即可发生,发病后10—14天病害蔓延全田或引起大流行。 4、防治方法: (1)选用抗病品种目前推广的抗病品种有:抗青9—1、合作88等。这些品种在晚疫病流行年,受害较轻,可因地制宜选用。(2)选用无病种薯;减少初侵染源。做到秋收入窖、冬藏查窖、出窖、切块、春化等过程中,每次都要严格剔除病薯,有条件的要建立无病留种地,进行无病留种。(3)加强栽培管理,适期早播,选土质疏松、排水良好的田块栽植,促进植株健壮生长,增强抗病力。(4)

马铃薯环腐病的防治

马铃薯环腐病的防治 摘要:阐述了马铃薯环腐病的症状、发病原因、发病条件,并提出了相应的防治措施。 关键词:马铃薯环腐病;发生原因;防治措施 环腐病是马铃薯的一种重要病害,其田间发病率平均为20%,可引起死苗和严重萎蔫,对产量影响很大,可造成减产13%以上,严重的减产60%以上,并造成贮藏期间大批烂薯。环腐病在自然条件下仅危害马铃薯。 1症状 环腐病是一种细菌性维管束病害,其主要症状是引起地上部分发生萎蔫和地下部分沿块茎维管束发生环状腐烂。 1.1地上部症状因品种和环境条件不同,马铃薯环腐病症状有很大差异。①萎蔫型:自顶端复叶开始萎蔫,叶片边缘向叶面稍纵卷,似缺水状。初期症状在中午较明显,早晚或遇雨可恢复,以后随病情发展而不能恢复,逐渐黄化凋萎甚至枯死,但叶片不脱落。在北方,多数在开花以后发病,发展缓慢。在多雨年份,病株枯死较晚,比健株早死不超过15d,对产量影响不太大。但在干旱年份,病株枯死较早,减产严重。在高温高湿条件下,病势发展快,严重的可引起死苗,一般使发芽延迟,生长受抑制,植株矮小,花期可出现明显的矮化和萎蔫症状,对产量影响很大。②枯斑型:一般下部复叶的顶端小叶先发病,叶尖或叶缘褐色,叶脉间呈黄绿或灰绿色,有明显斑驳症状,同时叶尖渐枯干并向叶面纵卷。顶端小叶出现枯斑后,其它小叶逐渐出现枯斑。病害逐渐向上蔓延,最后遍及全株而枯死。叶片自症状出现到枯死约15d 左右,植株自出现症状到全株枯死平均为27d。严重的病株生长矮小,出现枯死斑后很快枯死。病株茎基部的切面上可看到维管束变为黑褐色。各品种常兼有萎蔫型和枯斑型两种症状类型,而以某一种为主。 1.2薯块症状薯块外部症状不明显,纵切开后可看到维管束变成黄色或褐色,重病薯维管束变色部分可连成1圈,严重时甚至皮层与髓部可以脱离。用刀切开新鲜病薯后,用手挤压,可以看到从维管束部分挤出乳白色或黄色菌溢。经越冬贮藏的病薯芽眼干枯变黑,甚至有的外表开裂。如果有其它细菌或镰刀菌的进一步侵染,维管束亦可变黑并腐烂。轻病薯出苗后形成病株,重病薯播种后有的不出芽。

马铃薯环腐病

马铃薯环腐病 马铃薯环腐病又叫轮腐病·在我目百无发生于黑龙江省,以后蔓延到全国十几个省、市、自治区·新疆的乌鲁木齐市、哈密、克孜勒苏、伊犁、塔城、阿勒泰、昌吉、石柯子等8个地(州、市)。27个县(市)均有发生,是我区对内检疫对象。目前值得注意的是由于种薯的调运未经严格检疫。病害仍在继续扩大蔓延,该病在田间造成缺苗、死株和烂薯,使品质变坏,减产严重,贮藏期还可造成烂窖。 症状马铃薯环腐病是一种细菌性维管束病害。其症状最大的特点是病株表现萎蔫和块茎维管束呈环状腐烂。病薯播种后,病重者腐烂不能发芽或出土;轻者可出苗,但生长缓慢,植株矮小、瘦弱、节间缩短、分枝减少、叶变小。从下部叶片开始叶缘褪绿,逐惭向上枯黄·最后自下而上萎蔫枯死,旧叶片不脱落,茎杆仍为绿色,维管束黄色至黄褐色,切断后用手挤压,有时可见乳白色粘性菌脓溢出。病株基部茎的切面上,可见维管束部分变为黑褐色。 病害还可出现枯斑型症状,即下部叶片的尖端或叶缘呈褐色,叶脉间呈黄绿色或灰绿色,叶脉仍为绿色,产生明显的斑驳,以后叶尖枯干,并向内卷,逐渐向上蔓延,最后全部枯死。地上部萎蔫和枯斑型二种症状常同时出现,依品种不同有主次之分。 新收获的病薯和健薯,在外表上无明显的区别,但贮藏后,病薯薯皮变暗,脐部红褐色。纵切痛薯,可见环状维管束有不同程度的乳黄色腐烂,用手挤压薯块,可见从切开的薯块维管束中涌出许多乳白色或黄色菌脓,皮层于髓部易于分离。 病原马铃薯环腐细菌[Clauibactre michiganense subsp. Sepodonicu m(SpicckermannetKotthoff)Dzvis et al.]棒形杆菌属。茵体短杆状,大小0.8-1.2×0.4-0.6微米,单生,偶尔成双,菌体有多型现象,有时呈球状或棒状。不形成荚膜和芽孢。无鞭毛,不能在水中游动。革兰氏染色阳性,生长最底温度1-2℃,最高温度31-33℃生长适温为20-23℃,致死温度56℃。生长最适P H值为8.0-8.4。好气性,生长缓慢,在培养基上最快3天才能形成菌落,有的培养基上8-10天才形成针头大的菌落。菌落初为白色,薄而透明,有光泽,经过转移可变为乳白色或黄色。当菌落分裂很快时可出现“V”型和“L”型菌体。在培养基上菌体不能长期生存,经30-60天,培养基干燥后即失去生存能力,即使在菌落上滴加矿物油覆盖保存,18个月后也只有1/4为活菌,经21月后全部死亡。 环腐病菌在牛乳上生长良好,能使牛乳凝固而不胨化,不能分解酪蛋白,不产生吲哚和硫化氢,在阿拉伯糖、木糖、葡萄糖、果糖、半乳糖、麦芽糖糖中 、能产酸,在鼠李糖中不产酸。可水解淀粉,还原硝酸盐。人工培养需维生素B 1、烟酸、组氨酸、嘌呤、嘧啶等物质,但胱氨酸等氨基酸对病菌有抑制作用。环腐病菌有生理分化现象,据吉林农大鉴定,可定为两个菌系。病菌的专化性较强,在自然的条件下只为害马铃薯,人工接种还能使番茄、茄子产生萎蔫症状。 发病规律病害初侵染源是带菌种薯,病菌的传播主要是通过切刀和盛放种子的容器,其次还可通过灌水和昆虫传播,但传病作用不大,再侵染的可能性很小。病茵可以从伤口侵入,潮湿时可从皮孔侵入。

马铃薯病害

马铃薯枯萎病 地上部出现萎蔫,剖开病茎,薯块维管束变褐,湿度大时,病部常产生白色至粉红色菌丝。 马铃薯青枯病 病株稍矮缩,叶片浅绿或苍绿,下部叶片先萎蔫后全株下垂,开始早晚恢复,持续4~5天后,全株茎叶全部萎蔫死亡,但仍保持青绿色,叶片不凋落,叶脉褐变,茎出现褐色条纹,横剖可见维管束变褐,湿度大时,切面有菌液溢出。块茎染病后,轻的不明显,重的脐部呈灰褐色水浸状,切开薯块,维管束圈变褐,挤压时溢出白色粘液,但皮肉不从维管束处分离,严重时外皮龟裂,髓部溃烂如泥,别于枯萎病。 马铃薯炭疽病 染病后早期叶色变淡,顶端叶片稍反卷,后全株萎蔫变褐枯死。地下根部染病从地面至薯块的皮层组织腐朽,易剥落,侧根局部变褐,须很坏死,病株易拔出。茎部染病生许多灰色小粒点,茎基部空腔内长很多黑色粒状菌核。 1、蚜虫。该虫是危害马铃薯的主要虫害之一繁殖力强,主要为害叶片及嫩芽,同时又是传 播病毒病主要媒体。 防治:出现蚜虫为害时,可用10%吡虫啉或10%毒丝蜱进行防治。 2、地老虎(夜蛾)。马铃薯生长至10公分左右,夜蛾以幼虫形式于近地面处将幼茎咬 断,造成缺苗。防治方法:①清除田间杂草,以消灭杂草上的虫卵。②用诱虫灯诱杀成虫。③在发生为害时于傍晚施药,可用10%氯氰菊酯1500倍加50%辛硫磷1000倍液重点喷幼菌根部。 三、马铃薯病毒性病害 (一)、马铃薯卷叶病:主要表现为叶片小叶向上卷。通常是植株下部或全株叶片变脆,上卷呈筒状。有的仅叶片边缘微向上卷,有的卷曲严重而成匙状或筒状,严重时,叶片变厚,发脆变硬,颜色较深较浓,给人以丛簇凌乱的感觉。生理性卷叶的特点是受害植株卷叶表现较为一致。 (二)、马铃薯Y病毒:脉缩、叶片卷曲、小叶叶缘向下翻、矮化、小叶叶脉坏死、坏死斑点、叶片坏死和茎上出现条纹都是典型的症状。不太敏感品种的反应只是发生轻微的花叶,或者表现不出症状。 (三)、马铃薯A病毒:产生轻微花叶、斑驳,叶脉上或叶脉间呈现不规则的浅色斑,叶面稍有粗缩。 (四)、马铃薯花叶病:叶片颜色深浅不一。但叶片平展,不明显变形,叶脉不坏死。有的株系在某些品种上能引起过敏反应,产生顶端坏死。有的强系还可以引起叶片皱缩。此外,病株底部的叶片,当被遮阴时,常常不转为均匀黄色,而是呈现绿色脉带 硼肥对土豆的作用:块茎产量和淀粉含量增加,可取得显著的增产效果。