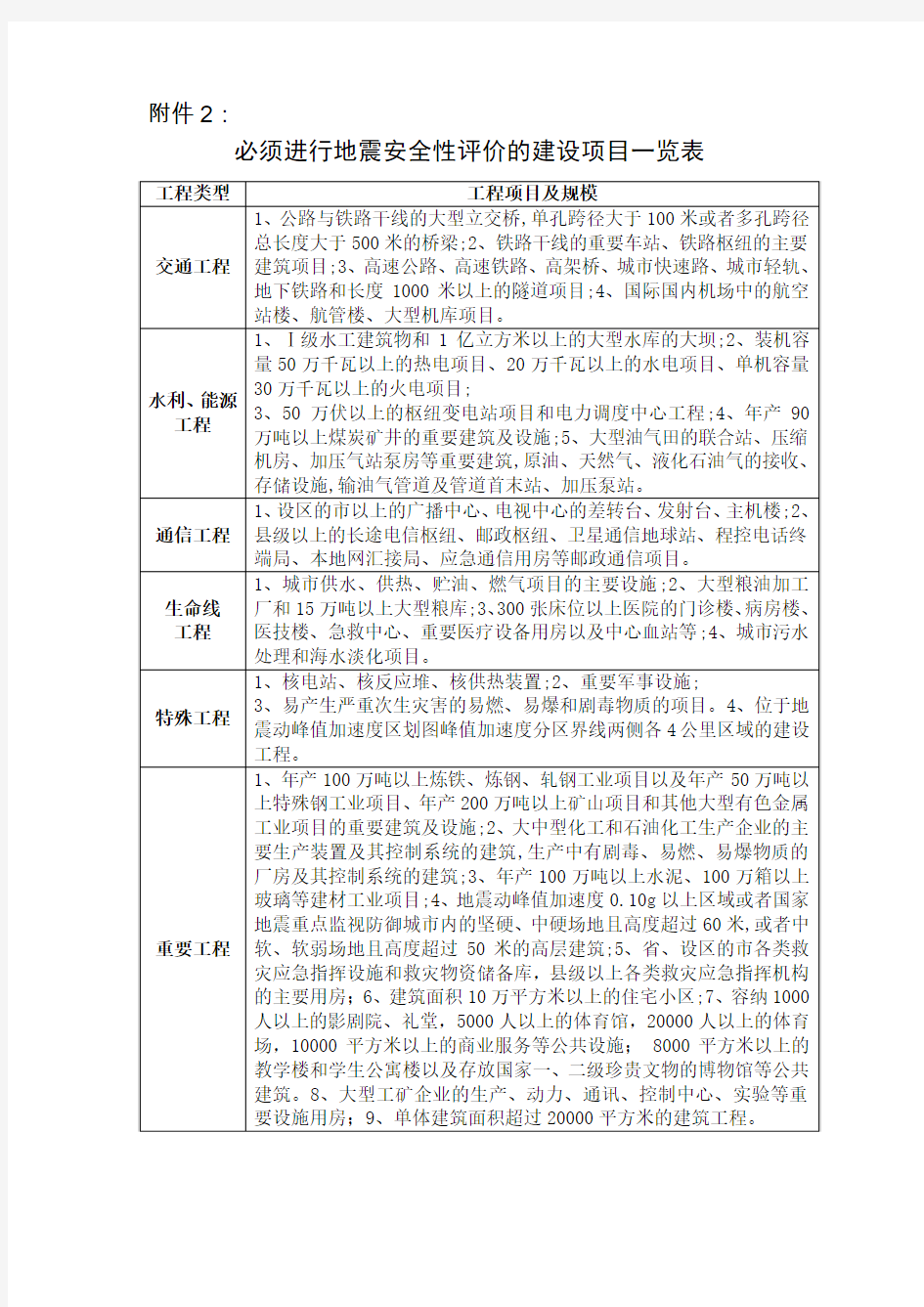

必须进行地震安全性评价的建设项目一览表

附件2:

必须进行地震安全性评价的建设项目一览表

河南省地震安全性评价

河南省实施《地震安全性评价管理条例》办法 河南省人民政府令第120号 《河南省实施〈地震安全性评价管理条例〉办法》已经省政府常务会议审议通过,现予公布,自2008年12月1日起施行。 代省长:郭庚茂 二○○八年十一月十三日 河南省实施《地震安全性评价管理条例》办法 第一条为了加强对地震安全性评价的管理,根据《中华人民共和国防震减灾法》、《地震安全性评价管理条例》(国务院令第323号)等法律、法规,结合本省实际,制定本办法。 第二条在本省行政区域内从事地震安全性评价活动,适用本办法。 第三条本办法所称地震安全性评价,是指根据对建设工程场地和场地周围的地震活动与地震地质环境的分析,按照工程设防风险水准,给出与工程抗震设防要求相应的地震烈度或者地震动参数,以及场地的地震地质灾害预测结果。 本办法所称抗震设防要求,是指建设工程抗御地震破坏的准则和在一定风险水准下抗震设计采用的地震烈度或者地震动参数。 第四条县级以上人民政府地震工作主管部门负责本行政区域内的地震安全性评价和抗震设防要求的监督管理工作。 发展改革、建设、规划、国土资源等部门应当按照各自职责,做好与地震安全性评价相关的管理工作。 第五条县级以上人民政府负责项目审批的部门应当将抗震设防要求纳入建设工程可行性研究报告的审查内容。对可行性研究报告中未包含抗震设防要求的项目,不予批准。 第六条县级以上人民政府地震工作主管部门应当向社会公布《中国地震动参数区划图》及其相关资料,为公民、法人或者其他组织查询提供便利。 第七条建设工程应当按照抗震设防要求进行抗震设防。 应当进行地震安全性评价的建设工程,其抗震设防要求必须按照地震安全性评价结果确定。 纳入政府建设工程管理程序的其他一般工业与民用建设工程,其抗震设防要求由县级以上人民政府地震工作主管部门按照国家颁布的地震动参数区划图确定。 第八条下列建设工程(具体项目见附件)必须进行地震安全性评价,并根据地震安全性评价结果确定抗震设防要求:(一)交通工程;(二)能源工程;(三)通讯工程;(四)公共设施工程;(五)特殊工程;(六)其他重要工程。 第九条建设单位应当将建设工程的地震安全性评价业务委托给具有相应资质的地震安全性评价单位。 第十条地震安全性评价所需费用应当纳入工程建设概算。 第十一条地震安全性评价单位实行资质管理制度。 从事地震安全性评价的单位应当在其资质许可的范围内承揽地震安全性评价业务。不得以其他地震安全性评价单位的名义或者允许其他单位以本单位名义承揽地震安全性评价业务。 第十二条地震安全性评价单位对建设工程进行地震安全性评价后,应当编制地震安全性评价报告。建设单位应当将地震安全性评价报告报送省地震工作主管部门审定。 省地震工作主管部门应当自收到地震安全性评价报告之日起15日内进行审定,确定建设工程的抗震设防要求,并书面通知建设单位和建设工程所在地的地震工作主管部门。 地震安全性评价报告审定未通过的,地震安全性评价单位必须重新评价,并承担所需费用。未经审定或者审定未通过的地震安全性评价结果不得使用。 第十三条地震安全性评价单位应当遵守下列规定: (一)依照国家有关技术规范的规定组织实施地震安全性评价工作,保证评价工作的质量; (二)地震安全性评价报告采用的资料和有关数据应当真实、准确、全面; (三)按照国家和本省规定的标准收取评价费用,不得扩大收费范围或者提高收费标准。 第十四条县级以上人民政府地震工作主管部门应当会同有关部门对必须进行地震安全性评价的建设工程进行检查,对不符合抗震设防要求的,应当向建设单位提出整改或者停工的建议。 必须进行地震安全性评价的建设工程竣工验收时,应当有地震工作主管部门参与验收。 第十五条各级人民政府和有关部门应当加强对农村民房建设工作的指导和城乡结合部村(居)民建房的管

建设项目环境影响评价分类管理名录2019

建设项目环境影响评价分类管理名录 (2017年6月29日环境保护部令第44号公布根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正) 第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。 第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。 建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。 第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区; (二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域; (三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位。 第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。 环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。 第五条跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。 第六条本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级生态环境主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报生态环境部认定。 第七条本名录由生态环境部负责解释,并适时修订公布。 第八条本名录自2017年9月1日起施行。2015年4月9日公布的原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)同时废止。

国家重点建设项目管理办法

国家重点建设项目管理办法 (一九九六年六月三日国务院批准 一九九六年六月十四日国家计划委员会发布) 第一条为了加强国家重点建设项目的管理,保证国家重点建设项目的工程质量和按期竣工,提高投资效益,促进国民经济持续、快速、健康发展,制定本办法。 第二条本办法所称国家重点建设项目,是指从下列国家大中型基本建设项目中确定的对国民经济和社会发展有重点影响的骨干项目: (一)基础设施、基础产业和支柱产业中的大型项目; (二)高科技并能带动行业技术进步的项目; (三)跨地区并对全国经济发展或者区域经济发展有重大影响的项目; (四)对社会发展有重大影响的项目; (五)其他骨干项目。 第三条国家重点建设项目的确定,根据国家产业政策、国民经济和社会发展的需要和可能,实行突出重点、量力而行、留有余地、防止资金分散、保证投资落实和资金供应的原则。 第四条国家重点建设项目由国务院计划主管部门商国务院有关主管部门确定。 第五条省、自治区、直辖市以及计划单列市的人民政府计划主管部门和国务院有关主管部门(公司),按照本办法第二条规定的范围和第三条规定的原则,对本地区、本部门的基本建设项目进行平衡后,每年可以向国务院计划主管部门提出列为国家重点建设项目的申请。 国务院计划主管部门收到申请后,应当征求国务院有关主管部门的意见,进行综合平衡,在所申请项目的可行性研究报告批准后,确定国家重点建设预备项目;在所申请项目批准开工后,正式确定国家重点建设项目。

国家重点建设项目和国家重点建设预备项目确定后,由国务院计划主管部门公布。 第六条国务院计划主管部门和有关地方人民政府计划主管部门,应当按照国家重点建设项目的建设工期,安排国家重点建设项目的年度投资计划。 第七条国家重点建设项目,实行建设项目法人责任制;国家另有规定的,从其规定。 建设项目法人负责国家重点建设项目的筹划、筹资、建设、生产经营、偿还债务和资产的保值增值,依照国家有关规定对国家重点建设项目的建设资金、建设工期、工程质量、生产安全等进行严格管理。 建设项目法人的组织形式、组织机构,依照《中华人民共和国公司法》和国家有关规定执行。 第八条根据国家重点建设项目的年度投资计划和合同,负有拨付建设资金责任的国务院有关主管部门、有关地方人民政府、银行和企业事业单位,应当按照项目的建设进度,保证拨付建设资金。 第九条国家重点建设项目的设备储备资金,各有关银行和部门应当优先安排。 第十条国务院计划主管部门和有关地方人民政府计划主管部门,在安排国家重点建设项目的年度投资计划时,应当预留一定比例的资金,用于国家重点建设项目建设过程中的特殊需要。 第十一条任何单位和个人不得挪用、截留国家重点建设项目的建设资金以及设备储备资金。 第十二条地方人民政府负责与国家重点建设项目征地有关的协调工作,并提供必要的便利条件。土地管理部门应当依法保证国家重点建设项目的建设用地。 第十三条国家重点建设项目主体工程的设计、施工、监理、设备采购,由建设项目法人依法公开进行招标,择优选定中标单位;但是,按照规定经批准可以议标、邀请招标的除外。 国家重点建设项目的投标单位应当具有国家规定的甲级(一级)资格(资质)。

广东省工程建设场地地震安全性评价收费项目及标准

关于印发广东省工程建设场地地震安全 性评价收费项目及标准的通知 各市、县(区)、自治县物价局、财政局、地震局(办) 根据原国家物价局、财政部《关于发布地震安全性评价收费项目及标准的通知》([1992]价费字399号),结合我省执行过程中的实际情况,现制订《广东省工程建设场地地震安全性评价收费项目及标准》,并印发给你们,请贯彻执行。 凡在本省行政区域内从事地震安全性评价工作的单位应按本通知规定执行。 请通知有关收费单位到当地物价部门换领《广东省行政事业性收费许可证》。 本通知自1998年10月25日起执行。 广东省物价局广东省财政厅广东省地震局 一九九八年十月八日

附件:广东省工程建设场地地震安全性评价收费项目及标准

说明: 1、本收费标准有多项是参照《工程勘察收费标准》和省财厅颁布的差旅费标准制定的。如果这两个标准有调整,有关收费标准相应标准执行。 2、核电站、特大型重要工程及生命线工程因工作内容复杂,要求高、责任大,其收费由委托方与承担方根据工作内容和要求参照本标准商定。 3、凡需进行地震地质调查和工程场地地震地质灾害预测的工程项目可按一、二、三相关部分计费。 4、施工准备费,除样品分析测试费外,按地震安全性评价其它各项工程费用总和的5%计费。 5、十类和十类以上工资地区的单位,承担地震安全性评价时,或低于十类工资地区的单位,承担十类以上地区的地震安全性评价工作时,可按本标准增加10%计收项目费用。 附表1 剪切波速测试收费标准

注: ①按测量次数计费,每米一个测点,在每测点处需按正反方向各测两次。 ②钻孔费、塑管费另计。 ③孔深超过50M,每增加20M为一档,按前一档的收费标准递增30%计费。 附表2 地震动参数计算分析收费标准

地震安全性评价报告编写要求

工程场地地震安全性评价工作 报告编写要求 目录 I 报告编写的一般要求 1.总则 2.报告文字要求 3.报告图件要求 4.报告表格要求 5.符号及单位的使用 6.公式使用 7.术语使用 8.参考文献、资料、图件等的引用 Ⅱ报告编写内容与格式的要求 A.封面 B.扉页 C.目录 D.前言 1.技术思路 2.地震活动性 地震资料 区域地震活动时空特征分析 现代构造应力场 历史地震影响 近场小震活动 3.地震地质背景 区域地质构造背景 区域地震区、带 近场和场区活动构造 4.地震烈度及地震动衰减关系 地震烈度衰减关系 地震动衰减关系 5.确定性方法对场址地震危险性的评价 地震构造法 历史地震法 确定性方法对场址地震危险性的评价结果 6.概率分析方法对场址地震危险性的评价 地震危险性概率分析方法概述 潜在震源区划分 地震活动性参数的确定 地震危险性的概率计算 概率分析方法对场址地震危险性的评价结果 7.场地地震动参数的确定或地震动小区划 场地条件

场地地震反应分析模型及其参数确定 输入地震动参数的确定 场地地震反应计算与场地地震相关反应谱 场地地震动参数的确定或地震动小区划 8.地震地质灾害评价或地震地质灾害小区划 与场地地震地质灾害有关的工程地震条件勘察 场地地震地质灾害评价 地震地质灾害小区划 9.结论和建议 地震环境评价 场地工程地质条件评价 场地地震安全性评价 地震地质灾害评价 地震小区划 使用建议 I 报告编写的一般要求 1.总则 为配合《工程场地地震安全性评价工作规范(DB001-94)》的实施,使工程场地地震安全性评价工作报告编写规范化,并且更加符合评审及工程使用的需要,特制定本要求。 本要求适用于对工作规范《工程场地地震安全性评价工作规范(DB001-94)》中规定的4个等级工程所进行的地震安全性评价工作(不包括区域性地震区划)的最终报告的编写。 在编写最终报告时,其内容和格式必须符合本要求,不应增加或减少陈述的内容,但对于本要求没有包括而实际工作大纲要求进行的有关工作,可以增加相应的陈述内容。 本要求的章节条款顺序,是对最终报告的建议模式。实际报告章节安评。应在本要求的基础上,根据工程场地地震安全性评价实际工作大纲的要求和编写者的论证思路来编排。 2 报告文字要求 报告文字安排 2.1.1 叙述应条理清晰,行文流畅,章节安排符合地震安全性评价的论证思路。 2.1.2 论述理论与方法时,如本次工作采用的理论或方法系引用其他研究者的已有成果,则论述应从简但必须给出相关的引用参考文献;如采用的理论或方法系本次工作提出的新成果,则应在正文中(或以附件形式)详细给出理论阐述或对方法的原理及工作步骤的论述,可能的情况下应与现行方法进行比较并给出比较的结论。 2.1.3 对本次工作所采用的数据或资料进行论述时,如系引用现有的数据或资料,本次工作未有任何新的改动和补充,则应直接给出引用内容及其出处;如数据或资料系本次工作新的研究结果,则应加以详述;如数据或资料系对现有数据进行了部分改动而得到的,则也应对改动情况和改动原因加以详述。 2.1.4 报告各部分内容应前后衔接,上下文相互引用时(尤其是图件、表格等)须保证查有出处。 2.1.5 报告中所用专有名称、地名、人名等,必须保证上下文的一致性。 文字印刷质量以清晰为标准,报告全文排版风格应一致。 报告中不应出现错字。 3 报告图件要求 报告中图件只对文字的表述起补充和提示作用,不可替代文字说明;凡文字说明不可取代图件表示的地方,必须给出相关图件。 图件必须插放在报告文字引用处的下方或紧接一页,但幅面大于报告文本页面数倍的大型图件,可以附件的形式进行引用(不编排图件引用编号),并可将图件按附件形式置于报告尾部或独立于报告本体。

建设项目环境保护分类管理名录(2008年本)

建设项目环境影响评价分类管理名录 第一条 为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。 第二条 国家根据建设项目对环境的影响程度,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。 建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。 第三条 本名录所称环境敏感区,是指依法设立的各级各类自然、文化保护地,以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域,主要包括: (一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区; (二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域; (三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主 要功能的区域,文物保护单位,具有特殊历史、文化、科学、民族—2—

意义的保护地。 第四条 建设项目所处环境的敏感性质和敏感程度,是确定建设项目环境影响评价类别的重要依据。 建设涉及环境敏感区的项目,应当严格按照本名录确定其环境影响评价类别,不得擅自提高或者降低环境影响评价类别。环境影响评价文件应当就该项目对环境敏感区的影响作重点分析。 第五条 跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。 第六条 本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级环境保护行政主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报国务院环境保护行政主管部门认定。 第七条 本名录由国务院环境保护行政主管部门负责解释,并适时修订公布。 第八条 本名录自2008年10月1日起施行。《建设项目环境保护分类管理名录》(国家环境保护总局令第14号)同时废止。 —3—

工程场地地震安全性评价技术规范

工程场地地震安全性评价技术规范 2003-10-23 1、范围 本标准规定了工程场地地震安全性评价的技术要求和技术方法,适用于新建、扩建、改建建设工程、大型厂矿企业、大城市和经济建设开发区的选址、确定抗震设防要求、制定发展规划和防震减灾对策。 2、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 50267-1997 核电厂抗震设计规范 GBJ 7-1989 建筑地基基础设计规范 JGJ 83-1991 软土地区工程地质勘察规范 3、定义 本标准采用下列定义。 3.1 本底地震 background earthquake 一定地区内没有明显构造标志的最大地震。 3.2 场地相关反应谱 site-specific response spectrum 考虑地震环境及场地条件影响得到的地震反应谱。 3.3 地震带 seismic belt 地震活动性与地震构造条件密切相关的地带。 3.4地震地质灾害 earthquake induced geological disaster 地震地质作用下,地质体变形或破坏所引起的灾害。 3.5 地震动参数 ground motion parameter 地震引起地面运动的物理参数,包括加速度、反应谱等。

3.6 地震构造 seismic structure 与地震孕育和发生有关的地质构造。 3.7 地震构造区划seismic structure zone 具有同样地质构造和地震活动性的地理区域。 3.8 地震活动断层 seismo-active fault 曾发生和可能再发生地震的断层。 3.9 地震区 seismic region 地震活动性和地震构造环境均相类似的地区。 3.10 断层活动段落 active fault segment 在一活动断层上,活动历史、几何形态、性质、地震活动和运动我特性等具有一致性的地段。 3.11 构造类比 structure analog 一种地震活动性分析方法,该方法认为具有同样构造标志的地区,有发生同样强度地震的可能。 3.12 古地震 paleo-earthquake 没有文字记载、采用地质学方法发现的地震。 3.13 活动断层 active fault 晚第四纪以来有活动的断层。 3.14 活动构造 active structure 晚第四纪以来有活动的构造,包括活动断层、活动褶皱、活动盆地、活动隆起等。 3.15 能动断层 capable fault 地表或近地表处有可能引起明显错动的活动断层。 3.16 起算震级 lower limit earthquake 地震危险性概率分析中参与计算的最低震级。 3.17 潜在震源区 potential seismic source zone

建设工程项目管理核心内容(6页纸).

《建设工程项目管理》核心内容 《建设工程项目管理》可以分为以下七部分内容,建设工程项目的组织与管理、进度控制、质量控制、职业健康安全与环境管理、建设工程合同与合同管理、信息管理。这七部分可以归纳为:总论、三控制、三管理、一协调。 第一部分建设工程项目的组织与管理 1.阶段划分:建设工程项目管理的全寿命周期包括:决策阶段、实施阶段和使用阶段;全过程包括决策阶段、实施阶段;实施阶段包括设计阶段和施工阶段,又可分为五个子阶段,分别为设计前准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段及保修期。 2.建设工程项目管理主体包括五个,分别是:业主方(包括监理方和咨询方、工程项目总承包方(B+D及EPC、施工方(包括分包方、施工总承包方、施工总承包管理、设计方和供货方。在以上五方的项目管理中,他们的管理内容都可以概括为:三控制(进度、质量、费用、三管理(安全环境、合同、信息、一协调(各自的组织协调任务。但各方在费用控制中有区别的:业主方是投资控制、总承包方是投资控制和成本控制、设计方是造价控制和成本控制、施工方和供货方是成本控制。 3.施工任务的3种主要委托模式:施工总承包、施工总承包管理、平行发包。掌握施工总承包管理的实质。 4.建设项目总承包的主要模式是为:B+D及EPC模式。掌握实质以及目的。 5.建设工程项目的组织。要求(1掌握项目结构图,项目结构图和项目结构编码是编制其他编码的基础。用直线或线段连接。(2掌握项目管理的组织结构:组织结构图反映一个组织系统中各组成部分(组成元素之间的组织关系(指令关系。常用的组织结构模式包括职能组织结构、线性组织结构和矩阵组织结构等。必须能够区分职能组织结构、线性组织结构和矩阵组织结构的特点(比如要知道线性结构指令源唯一,职能结构有多个指令源可能会出现矛盾指令,矩阵结构在每一个纵横交汇处有两个指令源,只用于大型组织系统及使用范围。用单向箭线连接。(3区分项目管理

关于工程场地地震安全性评价

关于工程场地地震安全性评价 一、定义与内容 工程场地地震安全性评价是根据对建筑工程场地和场地周围的地震与地震形成的地质环境的调查,场地地震工程地质条件的勘测,综合评价和分析计算按照工程类型、性质、重要性,科学合理地给出工程抗震设防要求相应的地震动参数,以及场址的地震地质灾害预测结果。依据、手段、目的如上。 地震安全性评价工作的主要内容包括: 1)区域地震活动环境;(即地震状况评价) 2)区域地震构造环境;(即地质环境评价) 3)地震危险性(概率)分析;(即潜在地震动大小) 4)设计地震动参数确定;(包括场地地表地震动加速度峰值、地震动反应谱,人工波,天然波等) 5)地震地质灾害评价(包括砂土地震液化、软土震陷、边坡效应、断层效应、地段类别等);其中最后两条是工程场地地震安全性评价的目标,是工程抗震设计的依据,是工程师主要关注的内容。 二、法律与规范 建筑工程场地地震安全性评价的相关法律性规定与规范性文件有如下四本: 1、《中华人民共和国防震减灾法》(2008年修订版)第三十五条

2、《地震安全性评价管理条例》(2002年版)第三条、第十一条 3、《中国地震动参数区划图》(GB-18306-2001)第 4.3条 4、《工程场地地震安全性评价》(GB17741- 2005)第4条 三、相关问题及建议 根据有关规定,小震计算按安评报告反应谱与规范反应谱的较大值采用,中震、大震计算按规范反应谱进行。 1)反应谱的表示形式宜规准化。《工程场地地震安全性评价》(GB17741-2005)第12.1.2条规定:反应谱宜以规准化形式表示。安评设计反应谱采用标准形式(《抗规》第5.1.5条),便于设计应用;(搞地震的跟搞工程的在一块,经常是地震的以为工程的不懂地震,工程的以为地震的不懂工程,实则为略懂略懂。地震讲目前强震记录绝大部分来自强震仪,受其频谱特性的限制,难以真实可靠地总结出地震动长周期的特性,规范人为提高调整长周期段,安评反映了所在场地地震动参数的特殊性,比抗震规范更具针对性,应以安评作为抗震设防依据;工程讲规范是大量地震记录统计平均的反映,安评采用的地震动参数衰减规律对长周期反应谱会产生误判,不能仅以安评的几条谱作依据。上述异议就导致了实际设计中的包络大值) 2)反应谱曲线下降段衰减指数与《抗规》不一致的处理。严格来讲,可根据各振型自振周期下的安评反应谱值与

建设工程地震安全性评价结果审定及抗震设防要求确定行政许可实施 ...

关于印发《建设工程地震安全性评价结果审定及抗震设防要求确定行政许可实施细则(试行)》的通知 (中震发防[2005]51号) 各省、自治区、直辖市地震局: 为贯彻落实《中华人民共和国行政许可法》,进一步明确和规范建设工程地震安全性评价结果审定及抗震设防要求确定的行政许可行为,在广泛征求意见的基础上,我局制定了《建设工程地震安全性评价结果审定及抗震设防要求确定行政许可实施细则(试行)》。现印发给你们,请遵照执行。 二○○五年五月十日 建设工程地震安全性评价结果审定及 抗震设防要求确定行政许可实施细则(试行) 第一章总则 第一条为了进一步明确和规范建设工程地震安全性评价结果审定及抗震设防要求确定的行政许可行为,依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国防震减灾法》及《地震安全性评价管理条例》的有关规定,制定本实施细则。 第二条建设工程地震安全性评价结果审定及抗震设防要求确定行政许可,是指省级以上地震工作主管部门依据工程建设单位的行政许可申请,对建设工程地震安全性评价报告组织评审,根据评审意见对地震安全性评价结果进行审定,确定建设工程抗震设防要求,对建设工程抗震设防依据核准的行为。

第三条在中华人民共和国境内进行有关建设工程地震安全性评价结果审定及抗震设防要求确定行政许可的申请与受理、审查与决定、监督检查等活动,应遵守本细则。 第四条建设工程地震安全性评价结果审定及抗震设防要求确定行政许可的实施机关为国务院地震工作主管部门(以下简称中国地震局)和省、自治区、直辖市地震工作主管部门(以下简称省级地震局)。 第五条实施行政许可,应当遵循公开、公平、公正和便民的原则,提高办事效率,提供优质服务。 第六条本项行政许可实行分级实施。 中国地震局负责附表一所列建设工程地震安全性评价结果审定及抗震设防要求确定。 省级地震局负责本行政区域内除附表一以外的其他建设工程地震安全性评价结果审定及抗震设防要求确定。(附表一详情) 中国地震局负责全国建设工程地震安全性评价结果审定及抗震设防要求确定行政许可的监督检查工作。 第二章申请与受理 第七条依法须对建设工程抗震设防依据核准的,在完成地震安全性评价工作后,依据本细则的第六条规定,工程建设单位应向省级以上地震工作主管部门提出建设工程地震安全性评价结果审定及抗震设防要求确定行政许可申请。 工程建设单位可委托承担地震安全性评价工作的单位提出建设工程地震安全性评价结果审定及抗震设防要求确定行政许可申请。

(完整版)2018建设项目环境保护分类管理名录

(2017年6月29日环境保护部令第44号公布根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正)第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。 第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。 建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。 第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建 设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域: (一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区; (二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域; (三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位。 第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。 环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。 第五条跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

第六条本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级生态环境主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报生态环境部认定。 第七条本名录由生态环境部负责解释,并适时修订公布。 第八条本名录自2017年9月1日起施行。2015年4月9日公布的原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)同时废止。

工作总结及重点建设项目管理工作思路解析

2016年重点项目管理工作思路 一、全市重点项目推进情况 今年以来,全市上下深入贯彻市委三届十次、十一次全会和市政府三届七次、八次全会精神,始终把稳增长摆在经济工作的首位,坚持问题导向,全力推进项目建设,全市经济社会保持平稳健康发展。1—10月,全市300个市级重点项目完成投资589.3亿元,占年计划的79.2%,支撑全市固定资产投资完成882.2亿元,同比增长12.3%,增幅居全省第9位。其中15个省列重点项目完成投资50.2亿元,占省下达年计划的101.6%,提前两个月完成全年目标任务。 (一)产业发展质效并举。坚持盘活存量与引进增量并举,统筹推进三次产业协调发展。一是工业项目强力推进。**区旺鹭食品饮品、**市海大轮胎技改等项目基本竣工,国光园林制剂项目一期车间厂房已建成,正在进行附属设施建设,四川现代汽车配套零部件生产基地等项目加快推进。1—10月,全市工业重点项目完成投资141.5亿元,推动造车、食品医药、纺织等主导产业不断壮大。二是农业项目快速推进。**县国家级现代农业示范区建设项目已完成部分核心区建设,**市绿能生态农业观光产业园、**县现代林业科技示范园等项目加快建设,1—10月全市现代农业重点项目投资完成25.5亿元,支撑现代农业不断发展。三是服务业加快建设。**等国内知名企业与**、**、**签署战略合作协议,

**西部电子商务集聚发展区成功申报省级服务业集聚区,**区成功申报省级中心城区转型发展试点区,万达广场、唯品会(中国)西部总部基地等项目加快推进。1—10月全市现代服务业项目完成投资97.9亿元,推动现代服务业聚集区加快建设。 (二)城镇化建设统筹推进。坚持高起点定位抓规划、多措并举抓投入,城镇基础设施建设不断完善,新型城镇化发展质量进一步提高。一是中心城市建设持续推进。成渝客专**北站站前广场已通过竣工验收,车城大道延长线、**国际商贸城等项目加快建设,1—10月中心城市25个重点项目完成投资29.8亿元,城市品质进一步提升,城市功能进一步完善。二是各地“两化”互动发展深入推进。城南工业集中发展区、中韩产业园区、**工业集中发展区、**工业集中发展区、**工业集中发展区、**工业集中发展区加快建设,城南工业集中发展区道路、**区中和镇工业园道路等项目推进顺利,1—10月各地发展区65个重点项目完成投资115.5亿元,促进生产力加快集聚,城市核心竞争力不断提升。三是**新区**片区框架基本形成。三岔湖世茂生态旅游建设项目顺利实施,3万平方米高端住宅主体工程基本完工,天府新区三岔湖区域董家埂蚂蟥堰安置还房、天府新区凤凰谷养老产业基地等项目加快推进,天府新区三岔湖滨湖路世茂段等项目开工建设,1—10月,6个天府新区重点项目累计完成投资13.2亿元,天府新区**片区建设不断提速。

工程场地地震安全性评价报告第五章

第五章工程场地地震地质灾害评价 5.1概述 该工程场地位于呼和浩特市南约9km 的八拜乡境内。地貌上是处于大青山冲洪积扇的边缘带上,呈北东—南西微倾,坡度2°左右,地面平坦,海拔高程在1047~1053m。现今的地貌景观是大黑河冲积、湖积及大青山冲洪积的产物。地下水埋深在3~5m,西北浅,东部深。 在工程场地进行了工程地质水文地质调查、剪切波速测试及高密度电阻率法探测等 野外工作,高密度电阻率法测线及剪切波速测试钻孔位置如图5.1 所示。 图 5.1 高密度电阻率法测线及地震钻孔位置示意图 5.2地层岩性 根据地震钻孔资料和区测报告,工程场地内的地层主要由第四系全新统冲洪积粗砂、细砂、砾砂( Q4al+pl)和上更新统湖积粉质粘土、粉砂( Q3l)组成。按照其岩土组

成、成因和时代的不同自上而下简述如下:

图 5.2 地震钻孔 DZ1 柱状图

图 5.3 地震钻孔 DZ2 柱状图

①粉土(Q4 ):黄褐色,稍密,稍湿,土质均匀,分选好。 ②1粗砂、细砂(Q4al+pl):黄褐色,中密,稍湿—饱和,局部含有少量砾砂。 ②2粗砂、砾砂(Q4al+pl):杂色,密实,湿。 ③粉质粘土(Q3l):灰绿色,可塑,湿,局部夹薄层粉砂。 ④淤泥质土(Q3l):深灰色,中湿,局部含有有机及炭质斑点,层理清楚,据水平层理。 ⑤粉质粘土(Q3l):灰色,可塑,湿,切面光滑,有光泽,有层理。 ⑥粉砂、细砂(Q3l):灰色,密实,湿,局部颗粒粗,含矿物成分。 工程场地地震钻孔柱状图见图5.2、图5.3。 5.3活动断裂探测 本次工程场地活动断裂探测选用高密度电阻率法。高密度电法是20 世纪90 年代发展起来的一种新型的电阻率方法,它集电剖面和电测深于一体,采用高密度布点,进行二维地电断面测量,数据量大,信息多,观测精度高,探测的深度灵活。在识别断层、破碎带等方面非常有效。 5.3.1方法原理 高密度电法探测的物理前提是地下介质间的导电性差异。野外工作时,首先沿剖面按10m 间距一次性布好多根电极,观测时,仪器可按照特定的装置方式接通电极,依次测量剖面上不同位置、不同深度的视电阻率剖面,进行计算、处理、分析,便可获得地层中的电阻率分布情况,从而可以划分地层、圈闭异常等。 5.3.2使用仪器 本次野外测试采用重庆奔腾数控技术研究所生产的WDJD -2 多功能数字直流激电仪和WDZJ-1 多路电极转换器所构成的WGMD -1 高密度电阻率测量系统。系统硬件主要技术指标如下: ①对50Hz 工频干扰压制优于80dB;②输入阻抗: > 50MΩ;③从电脉冲宽度:1~60 秒,占空比为1:1;④转换电极数:60 路;⑤绝缘性能:≥ 500MΩ ; ⑥最大工作电压:400V DC;⑦最大工作电流:2A DC。 5.3.3测线布置及地质解释 如图5.1 所示,在工程场地的东侧和南侧分别布设了高密度电阻率法测线P—P′和 R—R′(表5.1),经过数据处理、分析,得到了2 条高密度电阻率法剖面及其地质解释剖面(图5.4、图5.5)。

工程场地地震安全性评价报告第五章

第五章 工程场地地震地质灾害评价 5.1 概述 该工程场地位于呼和浩特市南约9km 的八拜乡境内。地貌上是处于大青山冲洪积扇的边缘带上,呈北东—南西微倾,坡度2°左右,地面平坦,海拔高程在1047~1053m 。现今的地貌景观是大黑河冲积、湖积及大青山冲洪积的产物。地下水埋深在3~5m ,西北浅,东部深。 在工程场地进行了工程地质水文地质调查、剪切波速测试及高密度电阻率法探测等野外工作,高密度电阻率法测线及剪切波速测试钻孔位置如图5.1所示。 图5.1 高密度电阻率法测线及地震钻孔位置示意图 5.2 地层岩性 根据地震钻孔资料和区测报告,工程场地内的地层主要由第四系全新统冲洪积粗砂、细砂、砾砂(Q 4al+pl )和上更新统湖积粉质粘土、粉砂(Q 3l )组成。按照其岩土组成、成因和时代的不同自上而下简述如下:

图5.2 地震钻孔DZ1柱状图

图5.3 地震钻孔DZ2柱状图

al+pl):黄褐色,稍密,稍湿,土质均匀,分选好。 ①粉土(Q 4 al+pl):黄褐色,中密,稍湿—饱和,局部含有少量砾砂。 ②1粗砂、细砂(Q 4 al+pl):杂色,密实,湿。 ②2粗砂、砾砂(Q 4 l):灰绿色,可塑,湿,局部夹薄层粉砂。 ③粉质粘土(Q 3 l):深灰色,中湿,局部含有有机及炭质斑点,层理清楚,据水平 ④淤泥质土(Q 3 层理。 l):灰色,可塑,湿,切面光滑,有光泽,有层理。 ⑤粉质粘土(Q 3 l):灰色,密实,湿,局部颗粒粗,含矿物成分。 ⑥粉砂、细砂(Q 3 工程场地地震钻孔柱状图见图5.2、图5.3。 5.3 活动断裂探测 本次工程场地活动断裂探测选用高密度电阻率法。高密度电法是20世纪90年代发展起来的一种新型的电阻率方法,它集电剖面和电测深于一体,采用高密度布点,进行二维地电断面测量,数据量大,信息多,观测精度高,探测的深度灵活。在识别断层、破碎带等方面非常有效。 5.3.1 方法原理 高密度电法探测的物理前提是地下介质间的导电性差异。野外工作时,首先沿剖面按10m间距一次性布好多根电极,观测时,仪器可按照特定的装置方式接通电极,依次测量剖面上不同位置、不同深度的视电阻率剖面,进行计算、处理、分析,便可获得地层中的电阻率分布情况,从而可以划分地层、圈闭异常等。 5.3.2 使用仪器 本次野外测试采用重庆奔腾数控技术研究所生产的WDJD-2多功能数字直流激电仪和WDZJ-1多路电极转换器所构成的WGMD-1高密度电阻率测量系统。系统硬件主要技术指标如下: ①对50Hz工频干扰压制优于80dB;②输入阻抗:>50MΩ;③从电脉冲宽度:1~60秒,占空比为1:1;④转换电极数:60路;⑤绝缘性能:≥500MΩ;⑥最大工作电压:400V DC;⑦最大工作电流:2A DC。 5.3.3 测线布置及地质解释 如图5.1所示,在工程场地的东侧和南侧分别布设了高密度电阻率法测线P—P′和R—R′(表5.1),经过数据处理、分析,得到了2条高密度电阻率法剖面及其地质解释剖面(图5.4、图5.5)。

建设项目环境影响评价分类管理名录(报告书、表、登记表)

附件 建设项目环境影响评价分类管理名录第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。 第二条国家根据建设项目对环境的影响程度,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。 建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。 第三条本名录所称环境敏感区,是指依法设立的各级各类自然、文化保护地,以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域,主要包括: (一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区; (二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域; (三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,文物保护单位,具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

第四条建设项目所处环境的敏感性质和敏感程度,是确定建设项目环境影响评价类别的重要依据。 涉及环境敏感区的建设项目,应当严格按照本名录确定其环境影响评价类别,不得擅自提高或者降低环境影响评价类别。环境影响评价文件应当就该项目对环境敏感区的影响作重点分析。 第五条跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。 第六条本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级环境保护行政主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报国务院环境保护行政主管部门认定。 第七条本名录由国务院环境保护行政主管部门负责解释,并适时修订公布。 第八条本名录自2015年6月1日起施行。《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第2号)同时废止。

建设工程项目管理的三个重要环节

建设工程项目管理的三个重要环节 摘要:建设工程项目中有效的管理非常重要,文章阐述建设工程中,建设方在项目管理中应把握好三个环节:设计阶段的控制成本、协调技术管理及应急管理,使工程的经济、安全质量及进度不偏离立项计划,基本实现建设预期目标。 关键词:建设工程,成本,协调,应急 引言 在建设工程中,项目管理范围很广范,实务中需处理较多不可预见的问题,要求管理人员应具备相关的专业知识和综合协调能力。以下分别从设计阶段的成本控制、协调技术管理及应急管理等三个重要环节重点阐述建设方应如何有效实现对建设工程的专业化管理。 1 设计阶段的成本控制 设计阶段是建设项目成本控制的重点和关键环节。尽管设计费在建设工程全过程费用中一般只占建安成本的1.5%~2%,但对工程造价的影响力可达75%以上,特别是扩初设计阶段对项目的经济影响更大。由此可见,设计阶段的投资管理对整个工程的成本控制是非常重要的。设计质量的优劣直接影响建设费用的多少和建设工期的长短,直接决定人工、材料及机械等的投入量。 在工程设计实例中发现,不少设计人员重技术、轻经济,随意提高结构的安全系数,造成一定材料浪费。因此,建设方应充分发挥和利用的技术知识,认真审核设计方案,及时发现问题并提出合理建议,以避免将设计缺陷带入实际施工中,造成不必要的经济浪费。 针对当前普遍存在的设计不精、深度不够而致工程造价增加等不可预见的情况,建议可积极推行限额设计,以有效控制造价: 1.首先,按项目投资估算控制方案和初步设计概算,再用初步设计概算控制施工图设计和预算,使各专业在保证建筑使用功能及技术指标的前提下,合理分解对应的限额,把技术和经济有效结合起来; 2.其次,严格控制设计变更,使限额不轻易突破。因此,设计阶段时建设方应积极配合设计单位,利用同类建设工程的技术指标进行科学分析、比较,优化设计,合理确定工程造价。 2 协调技术管理 2.1“技术协调”的含义: 建设项目管理是指为完成建设工程这一特定目标要求而进行的一系列有计划、有步骤的控制与组织活动,其中涉及大量的协调工作,是建设项目管理的一项重要内容。我国常称协调为“结合部管理”,美国管理界称之为“界面管理”,其含义是:“主动调和相互作用的子系统之间的能量、物质、信息交换,以确保管理的效率”。协调的内容包括:人际关系、组织关系、资源供求、信息交换等方面,资源供求与信息交换协调可以统称为技术协调。本文是从建设方的角度,对项目管理中技术协调,尤其是技术信息协调的意义和有关方法加以阐述。 2.2“技术协调”的意义

地震安全性评价报告编写要求

v1.0 可编辑可修改 工程场地地震安全性评价工作 报告编写要求 目录 I 报告编写的一般要求 1.总则 2.报告文字要求 3.报告图件要求 4.报告表格要求 5.符号及单位的使用 6.公式使用 7.术语使用 8.参考文献、资料、图件等的引用 Ⅱ报告编写内容与格式的要求 A.封面 B.扉页 C.目录 D.前言 1.技术思路 2.地震活动性 地震资料 区域地震活动时空特征分析 现代构造应力场 历史地震影响 近场小震活动 3.地震地质背景 区域地质构造背景 区域地震区、带

v1.0 可编辑可修改近场和场区活动构造 4.地震烈度及地震动衰减关系 地震烈度衰减关系 地震动衰减关系 5.确定性方法对场址地震危险性的评价 地震构造法 历史地震法 确定性方法对场址地震危险性的评价结果 6.概率分析方法对场址地震危险性的评价 地震危险性概率分析方法概述 潜在震源区划分 地震活动性参数的确定 地震危险性的概率计算 概率分析方法对场址地震危险性的评价结果 7.场地地震动参数的确定或地震动小区划 场地条件 场地地震反应分析模型及其参数确定 输入地震动参数的确定 场地地震反应计算与场地地震相关反应谱 场地地震动参数的确定或地震动小区划 8.地震地质灾害评价或地震地质灾害小区划 与场地地震地质灾害有关的工程地震条件勘察 场地地震地质灾害评价 地震地质灾害小区划 9.结论和建议 地震环境评价 场地工程地质条件评价

场地地震安全性评价 地震地质灾害评价 地震小区划 使用建议 I 报告编写的一般要求 1.总则 为配合《工程场地地震安全性评价工作规范(DB001-94)》的实施,使工程场地地震安全性评价工作报告编写规范化,并且更加符合评审及工程使用的需要,特制定本要求。 本要求适用于对工作规范《工程场地地震安全性评价工作规范(DB001-94)》中规定的4个等级工程所进行的地震安全性评价工作(不包括区域性地震区划)的最终报告的编写。 在编写最终报告时,其内容和格式必须符合本要求,不应增加或减少陈述的内容,但对于本要求没有包括而实际工作大纲要求进行的有关工作,可以增加相应的陈述内容。 本要求的章节条款顺序,是对最终报告的建议模式。实际报告章节安评。应在本要求的基础上,根据工程场地地震安全性评价实际工作大纲的要求和编写者的论证思路来编排。 2 报告文字要求 报告文字安排 2.1.1 叙述应条理清晰,行文流畅,章节安排符合地震安全性评价的论证思路。 2.1.2 论述理论与方法时,如本次工作采用的理论或方法系引用其他研究者的已有成果,则论述应从简但必须给出相关的引用参考文献;如采用的理论或方法系本次工作提出的新成果,则应在正文中(或以附件形式)详细给出理论阐述或对方法的原理及工作步骤的论述,可能的情况下应与现行方法进行比较并给出比较的结论。 2.1.3 对本次工作所采用的数据或资料进行论述时,如系引用现有的数据或资料,本次工作未有任何新的改动和补充,则应直接给出引用内容及其出处;如数据或资料系本次工作新的研究结果,则应加以详述;如数据或资料系对现有数据进行了部分改动而得到的,则也应对改动情况和改动原因加以详述。 2.1.4 报告各部分内容应前后衔接,上下文相互引用时(尤其是图件、表格等)须保证查有出处。 2.1.5 报告中所用专有名称、地名、人名等,必须保证上下文的一致性。 文字印刷质量以清晰为标准,报告全文排版风格应一致。