日本建筑师隈研吾设计了新积木,像是日本版乐高

日本建筑师隈研吾设计了新积木,像是日本版乐高

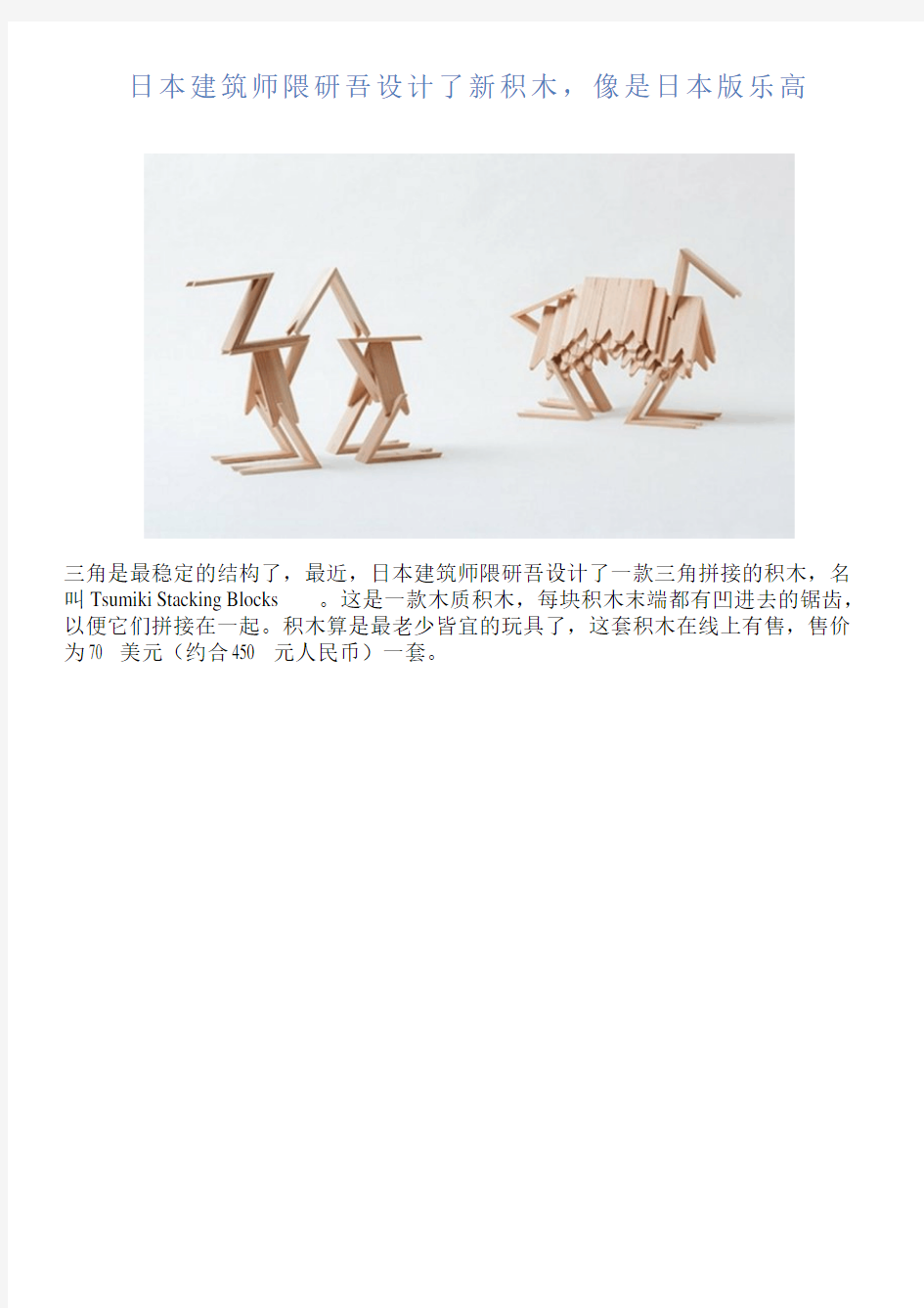

三角是最稳定的结构了,最近,日本建筑师隈研吾设计了一款三角拼接的积木,名叫 Tsumiki Stacking Blocks 。这是一款木质积木,每块积木末端都有凹进去的锯齿,以便它们拼接在一起。积木算是最老少皆宜的玩具了,这套积木在线上有售,售价为 70 美元(约合 450 元人民币)一套。

积木长这样

外包装

在前段时间的 Design Touch2015 上,日本的一个公园还将这套积木放大,制作了一套“巨型版”积木,供家长和孩子们发挥拼接创意。这个活动位于 Grass Square ,是由 Tokyo Midtown 赞助的。

巨大的积木散落在公园里

还有人发挥创意,将积木改造为了更多东西,比如鸟窝:

隈研吾最近也是挺忙的,他一方面忙于设计积木,另一方面,还要完善 2020 年东京奥运会赛事主场馆的设计方案。与建筑师扎哈·哈迪德的提案相比,隈研吾的设计更加低调和节约,近期被组委会选为主方案,但他的设计也面临着舆论和工期上的压力,想了解详情,可点击链接查看。

题图来源:spoon-tamago

喜欢这篇文章?去 App 商店搜 好奇心日报 ,每天看点不一样的。

好奇心日报 , 每个时代都有最好的媒体。

世界十大最著名建筑师的生平及作品介绍一

世界十大最著名建筑师的生平及作品介绍一:创新建筑师代表: Santiago Calatrava (卡拉特拉瓦) Santiago Calatrava 是世界上最著名的创新建筑师之一,也是备受争议的建筑师。Santiago Calatrava以桥梁结构设计与艺术建筑闻名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼彻斯特以及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏黎世的火车站。最近的作品就是著名的2004年雅典奥运会主场馆。 由于Calatrava 拥有建筑师和工程师的双重身份,他对结构和建筑美学之间的互动有着准绳的掌握。他认为美态能够由力学的工程设计表达出来,而大自然之中,林木虫鸟的形态美观,同时亦有着惊人的力学效率。所以,他常常以大自然作为他设计时启发灵感的泉源。他设计的桥梁以纯粹结构形成的优雅动态而举世闻名,展现出技术理性所能呈现的逻辑的美,而又仿佛超越了地心引力和结构法则的束缚。 有的时候,他的设计难免会让人想起外星来客,极其突兀的技术美似乎全然出乎地球人的常规预

料。这当然是得益于他在结构工程专业上的特长。早自20世纪初以来,桥梁的设计一直被托付给了路桥结构工程师,建筑师退避三舍好像已成习惯。由于有了卡拉特拉瓦,全世界的建筑师们才忽然发现了新的课题,在90年代前后爆发了对桥梁进行建筑设计的热潮,从一个新的角度重新开始塑造城市中的这类元素,进而影响到城市的面貌。2001年,卡拉特拉瓦在美国的第一个作品建成,是威斯康星州密尔沃基的美术博物馆扩建工程。此地原有一个旧馆,是在1957年由当地的建筑师事务所设计的,这一次卡拉特拉瓦加建的Quadracci展厅,名号不大,其实却造成了绝对喧宾夺主的局面。

大师作品赏析魏彦武

长城脚下的公社·竹屋 “竹屋”,根据传统建筑, 首先要做“三通一平”,“七 通一平”,但这座建筑是建 在一条山沟上,充分地利用 地形建造,下面一层在山沟 的底下,上面一层在山沟的 上面。这座建筑的外表都 用用竹子包起来,隈研吾认 为,竹子是中国的符号和象 征,在世界任何地方看到竹 子,人们就会想到中国,在 长城边上建这样一座建筑是很有意义的,长城又是农业文明和牧业文明的分水岭,为了避免两个文明的冲突所以建立起了长城。 本案的灵感来自中国的长城。材料采用在中国与日本文化中具有独特涵养的竹子,视竹 子的密度与直径,它提供了各种不同的空间 分割。为了充分利用这些特性,放置一个竹 子墙,就像长城一样沿着基地斜面的一层竹 子。长城在过去分隔了两个文化,但这竹子 墙将不只分隔而且将会多方面地联合生活与 文化。 其作品的独特性在于他善于利用环境特 征来创作,并随着环境特征的变化而变换建 筑形态,“长城下的公社--竹屋”便是最好的体现了,当然还有其他的代表作,如三得利美术馆、莲屋、“水/玻璃”等。这些作品并非只是一个个静态的呈现,我们从中可以看到隈研吾对于建筑的深层思考与其建筑理念的嬗变——已不仅仅局限于建筑本身,而是更侧重于建筑与人类、与自然的关系。 隈研吾从20世纪90年代中期开始在中国进行建筑设计,这对他来说是一项重大的转变。他说,中国拥有数目惊人的多元状态。 在这里,不仅多元文化,历史以及传 统并从,自然环境的多元化也同样另 人惊奇。中国有一种强烈的欲望和力 量,想要超越自身的多元化,这种力 量在日本是没有的。可以说,他在中 国的建筑项目不但丰富了自身的建筑 实践和理论,也为中国建筑的发展做 出了贡献。 我们的第一个目标是从长城的礼 俗中学习,我们时常受长城从未时孤 立事物的事实吸引。对我们而言它是 对有在环境中自我孤立倾向的建筑常例型式的评论。所以我们的目的是企图将长城的此种特质运用到居住行为上。这样一来房子被称作“墙”而非“房屋”。

Kengo Kuma 隈研吾

Kengo Kuma 隈研吾 发布时间: 2013-11-27 17:46:11 单农 隈研吾设计的梼原木桥博物馆(Yusuhara Wooden Bridge Museum,2011),位于日本高知县 日本记者兼导演Hiromoto Oka拍摄的隈研吾纪录片里,隈研吾在游泳,和日本当地民众起舞,3·11日本大地震三个星期后来到石卷……这位享有世界声誉的建筑师就像一位日本平民走在震后的废墟中,看着破碎的瓦砾,震后的一切与其说是混沌,似乎是更加彻底的干净,有用的和无用的,生活的和天然的被清楚地分开。 隈研吾不是稀客,今年夏天题为“隙间——隈研吾2013中国(Between Particles)”的个展让他再次来到中国。就在他回到东京不久,隈研吾建筑事务所又接到V&A博物馆敦提分馆的规划批准,预计明年夏天正式开工,韩国济州岛的Jeju Ball作品也在6月刚刚竣工。善于运用轻、弱的材料,有别于日本

安藤忠雄钢筋混凝土理念的隈研吾近年变得炙手可热,“负建筑”和“消失的建筑”的建筑理念更是让他在奢华快销的现代消费社会显得独树一帜。 1954年出生在神奈川县的隈研吾,高中之前的生活近乎田园,没有大城市的快节奏和鳞次栉比的高楼,住的是战前的木结构平房,木头窗框、米纸窗帘,可他一直没发觉这些旧房屋的魅力,直到进入高中开始寄宿,后来又离开日本去国外留学,那些对于老旧建筑的欣赏和怀念才被慢慢唤起。从小痴迷各种与生命相关的事物一再幻想当兽医的隈研吾后来与建筑扯上关系,父亲起了不小的影响。隈研吾的父亲是商人,但对建筑别有钟情,隈研吾多次提到小时候父亲带他去参观日本建筑大师丹下健三设计的代代木国立体育馆时的情境,那次经历甚至激发了他当建筑师的想法。这令人俗套地想起《百年孤独》中经典的开头,“多年以后,奥雷连诺上校站在行刑队面前,准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午”。隈研吾的父亲凑巧喜欢收集德国新即物主义建筑师布鲁诺·陶特(Bruno Taut)的作品,其中有个很小的木制烟盒让隈研吾知道了陶特,后来布鲁诺·陶特也成为隈研吾最喜欢的建筑师之一。 在美国留学时,隈研吾看过美国建筑师弗兰克·劳埃德·赖特的100处建筑。最初在只见到赖特作品照片时,隈研吾对赖特毫无兴趣,直到亲临其境见到流水别墅,“我被雨水流入房内奇特微妙的细节所触动”。在美国研究生院的那段时间,隈研吾多少已显露与人不同的关注点,当许多学建筑的同学毫无意外地进入柯布西耶的研究室时,隈研吾却走进了研究村落的研究室,研究所那次去撒哈拉沙漠的露营让他至今仍记忆深刻,“年轻时候的旅行和上了年纪之后的旅行意义是完全不同的。” 1986年从美国刚回到日本的隈研吾简直如坐针毡,“刚刚回国的时候就像回到温泉中,感觉不舒服还有些恶心。如果我可以在日本以外的地方生活,我不想一直待在一个地方,而是希望可以一直去旅行,我并不是一个理想主义者,但这是我理想的生活。”隈研吾说他喜欢遇到不同的人不同的故事,问及最想去哪里建房子,他说还是第三世界国家。 当年刚从美国回到日本的隈研吾将一根罗马式柱子不伦不类地置入M2马自达的项目中,这早已不是什么新闻,但这次切身的体验也让他清楚知道象征形式可能对环境带来的破坏性。刚回到东京就设计了一个糟糕的作品,隈研吾在日本建筑界变得极为难堪,祸不单行的是正逢日本经济危机,这让当时一度在东京接不到新设计项目的隈研吾只能去日本的一些小镇工作。这是自少年之后又一次长时间接近自然的生活,和当地的工人接触,在材料有限的情况下因地取材,让那时的隈研吾有了更多的感悟和体验。

日本建筑师领军人物—隈研吾—设计元素建筑

日本建筑师领军人物—隈研吾—设计元素建筑 日本建筑师领军人物—隈研吾—设计元素建筑 当今日本建筑师领军人物——隈研吾,其作品的独特性在于他善于利用环境特征来创作,并随着环境特征的变化而变换建筑形态,正如他在中国最广为人知的作品“长城下的公社.竹屋”,及其代表作三得利美术馆、莲屋、“水/玻璃”等。这些作品并非只是一个个静态的呈现,我们从中可以看到隈研吾对于建筑的深层思考与其建筑理念的嬗变——已不仅仅局限于建筑本身,而是更侧重于建筑与人类、与自然的关系。

隈研吾从20世纪90年代中期开始在中国进行建筑设计,这对他来说是一项重大的转变。他说,中国拥有数目惊人的多元状态。在这里,不仅多元文化、历史以及传统并存,自然环境的多元化也同样让人惊奇。中国有一种强烈的欲望和力量,想要超越自身的多元性,这种力量在日本是没有的。可以说,隈研吾在中国的建筑项目不但丰富了自身的建筑实践和理论,也为中国建筑的发展做出了贡献。

储藏和办公区域的中心地带显示了建筑结构性的优势,由坚固的钢柱撑的透明圆周型玻璃墙体现了博物馆的通透及与外界融合的感觉。光滑墙壁内是轻型可移动的膨胀铝板,上面是以茅草,以此控制光线和景观。 竹屋内部 高柳町社区中心 这栋建筑位于高柳町的圆形村落,带有茅草的屋顶显示出传统的轮廓,它也成为圆形村落景色的象征性符号,村落中很多传统风格的房屋已经消失了。这个“雅致柔和”的建筑的用材是当地制造者Yasuo Kobayashi手工做出的和纸(日式纸)。双层和纸代替了玻璃和铝板。所有内部建筑元素,像地板,墙壁都覆以和纸。和纸以魔芋胶和柿漆做过防水处理,籍此发挥“脆弱材质”的潜力。

60家国外著名建筑设计单位简要情况表

60家国外著名建筑设计单位简要情况表 序号单位名称所在国家(城市)及创建时间主要设计人员擅长设计类型主要作品 1 克莱夫.威尔金森建筑师事务所美国.洛杉矶(1991年) 克莱夫.威尔金森办公楼、娱 乐设施、电视台、高技术办公区 TBWA/CHIA T/Day广告公司总部、奥格维和马瑟公司总部、澳大利亚佩斯滨海区的规划设计 2 AC.马丁与合伙人有限公司(ACMP) 美国.洛杉矶(1906年) 马丁教育建筑、写字楼、政府机构建筑、高科技设施和总体规划洛杉矶.马歇尔商学院、波波维奇堂 3 博尔布/托马斯与合伙人联合事务所(BTA) 美国(1970年左右) 托马斯疗养建筑、大学建筑、文化艺术建筑、高科技建筑斯坦福大学、亚利桑那大学、加利福尼亚州立大学等大学的建筑 4 贝聿铭事务所美国.纽约(1955年) 贝聿铭城市旧区改造和新区开发规划设计,各类建 筑设计科罗拉多美国大气研究中心、纽约肯尼迪国际机构候机楼、华盛顿国家美术馆、北京香山饭店、香港中国银行大厦。 5 西萨.佩里事务所美国.康涅狄克州黑文市(1977年) 西萨.佩里各类建筑设计加利 福尼亚州立办公大楼、克立夫兰医疗所、新奥尔良大厦、纽约世界金融中心及伯利花园城广场、米格林.贝特勒大厦 6 科思.佩德森.福克斯联合建筑师与规划顾问事务所(KPF) 美国在纽约、伦敦、东京设 有办事处(1976年) A.尤金.科恩、威廉.佩德森、谢尔登.福克斯建筑设计、室内设计、总体规划设计芝加哥韦克大道333号办公楼、辛辛那提普罗克特与金波尔总部建筑群、法兰克福曼泽尔.兰兹切斯大街58号大楼 7 RTKL建筑师事务所美国.马里兰州安纳波利斯在伦敦、马德里、香港、东京设办事处( 1946年) 城市规划、城市设计、环境设计、景观设计、室内设计、结构工程、建筑设备和电气工程设计、各种公共建筑设计华沙贸易大厦 8 齐默.纲萨尔.弗拉斯卡合作事务所(ZGF) 美国在波特兰、西雅图、洛杉矶、华盛顿设 有办事处齐默.纲萨尔.弗拉斯卡建筑设计、规划设计、室内设计机场、商业开发区、 高层建筑、企业园区、教育建筑、医疗保健建筑、博物馆等 9 勒布尔.施洛斯曼与哈克尔事务所(LSH) 美国.芝加哥(1925年) 勒布尔.施洛斯曼哈克 尔零售商业建筑、高层建筑、办公建筑、大学建筑、医院建筑智利、圣地亚桑Torre公司总部大厦 10 赫尔伯特.S.纽曼与合伙人事务所美国.康涅狄格纽黑文市(1964年) 赫尔伯特.S. 纽曼建筑规划设计、室内设计美国.依阿华州.斯蒂克斯公司工作室与工厂 11 SOM国际建筑设计事务所美国.芝加哥(1950年左右) 阿德利安.史密斯各类建筑设计、城市规划、城市设计、室内设计和平面设计等芝加哥的西尔斯大厦、约翰.汉考克大厦、中国上海金茂大厦 12 关逸见KwanHenmi建筑规划设计事务所美国.旧金山(1980年) 西尔维亚.关、丹尼斯.逸见城市设计、建筑设计、室内设计旧金山渔民码头第45号海产品产易中心、旧金山新图书馆 13 莱维-桑奇克建筑设计事务所美国.纽约(1983年) 瓦尔特.莱维、艾拉.桑奇克建筑 项目的可行性研究、规划设计、商业建筑、教育建筑、休闲建筑以及其他公共建筑设计纽约州立Oneonta大学校园、爱德华.R.默罗高级中学、纽约城市大学科研楼的规划和建筑设计 14 迈克尔.马尔灿建筑设计事务所美国.洛杉矶(1995年) 迈克尔.马尔灿艺术建筑、 教育建筑、商业建筑、住宅建筑等 MarkTaper市中心艺术学校、哈佛/西湖学校的艺术中心

日本建筑师隈研吾与他的“负建筑”

干脆我们来尝试一下把一块石头放在现实的路上,认真思考一下如何放置这块石头,看会发生什么事情。我有一种冲动想把这种行为叫做建筑设计。——隈研吾 隈研吾与他的“负建筑” 隈研吾(Kengo Kuma),日本建筑大师,1954年生于神奈川县,1979年毕业于日本东京大学建筑研究所、取得建筑硕士学位。1990年,隈研吾在东京青山创立了隈研吾建筑师事务所。曾获日本、意大利、芬兰等国之建筑奖。建筑作品散发日式和风与东方禅意,在业界被称为“负建筑”、“隈研吾流”。 提起日本建筑师,也许很多人会想起伊东丰雄,安藤忠雄和妹岛和世等等,但是有一个设计师,一如他的作品一样内敛,充满禅意。他就是隈研吾——一位很“日本”的建筑师,他被日本建筑界视为“新弥生派”的代表。隈研吾与他的“负建筑”,在一片混凝土的建筑中犹如一阵清新的微风,宁静。 从“M2”到“负建筑” 也许有很多人不知道,最开始的隈研吾,并不是现在这样的。我们很难想象,M2大楼竟然是出自这位简朴风格的建筑师之手。M2大楼位于东京的东京世田谷区,在1992年完工。一根古希腊式的巨大柱子耸立中央,俨然一派古典建筑废墟的风格,这个大胆的设计在当时也备受争议。在上世纪80年代,日本泡沫经济尚未破灭的亢奋期,到处都在追求新奇特异的建筑。但当泡沫经济分崩离析时,M2成为殡葬厂,他自此被“逐出”东京建筑圈长达10年。在这段“空白期”,隈研吾开始接手高知,爱媛这些小城市的工程。这些城市不尽相同的自然环境与社会现状让他首次考虑建筑的适用性和生态型,就是在这个时期,隈研吾独特的理论和风格就形成了。

M2大楼 在1994年到2000年期间,隈研吾所设计的这些地方工程屡获日本各大建筑设计类奖项,2001年“石博物馆”获得了意大利颁发的国际石造建筑奖,次年获得由芬兰颁发的自然木造建筑精神奖,这些国际奖项为他赢回声誉,隈研吾得以重新开展东京的工作。 这次的转型,隈研吾带来了“负建筑”。以“弱”求胜。何为弱,何为强?何为正,何为负?在隈研吾看来,负建筑和弱建筑绝对不是失败的建筑,而是人类真正需要的建筑。 “我们的欲望希望我们把建筑物从周围环境中分割出来,我们忘记了建筑的本意是让我们容身,让我们居住得更舒服,而一味地将建筑当成…物?,在其身上画满了各种符号,直至将我们自身淹没。”他说,“也许,看似很弱的负建筑才是我们真正需要的。” 负建筑和反造型 “建筑自身存在的形体是可耻的。我想让建筑的轮廓暧昧化,也就是说,让建筑物消失。”隈研吾如此说。从《十宅论》到《新建筑入门》,到《反造型》,到《负建筑》,他的建筑理念变得越来越清晰,越来越和西方的现代主义和后现代主义建筑理念背道而驰,凝结了他理念的“负建筑”和“反造型”两个词不胫而走,成为流行语。

世界十大著名建筑师及作品

转载自:姜飞宏 世界十大最著名建筑师的生平及作品介绍世界十大最著名建筑师的生平及作品介绍 一:创新建筑师代表:Santiago Calatrava (卡拉特拉瓦) Santiago Calatrava 是世界上最著名的创新建筑师之一,也是备受争议的建筑师。Santiago Calatrava以桥梁结构设计与艺术建筑闻名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼彻斯特以及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏黎世的火车站。最近的作品就是著名的2004年雅典奥运会主场馆。 由于Calatrava 拥有建筑师和工程师的双重身份,他对结构和建筑美学之间的互动有着准绳的掌握。他认为美态能够由力学的工程设计表达出来,而大自然之中,林木虫鸟的形态美观,同时亦有着惊人的力学效率。所以,他常常以大自然作为他设计时启发灵感的泉源。他设计的桥梁以纯粹结构形成的优雅动态而举世闻名,展现出技术理性所能呈现的逻辑的美,而又仿佛超越了地心引力和结构法则的束缚。 有的时候,他的设计难免会让人想起外星来客,极其突兀的技术美似乎全然出乎地球人的常规预料。这当然是得益于他在结构工程专业上的特长。早自20世纪初以来,桥梁的设计一直被托付给了路桥结构工程师,建筑师退避三舍好像已成习惯。由于有了卡拉特拉瓦,全世界的建筑师们才忽然发现了新的课题,在90年代前后爆发了对桥梁进行建筑设计的热潮,从一个新的角度重新开始塑造城市中的这类元素,进而影响到城市的面貌。2001年,卡拉特拉瓦在美国的第一个作品建成,是威斯康星州密尔沃基的美术博物馆扩建工程。此地原有一个旧馆,是在1957年由当地的建筑师事务所设计的,这一次卡拉特拉瓦加建的Quadracci展厅,名号不大,其实却造成了绝对喧宾夺主的局面。

世界著名的十大建筑师

世界十大最有名建筑师的生平及作品先容一: 创新建筑师代表:Santiago Calatrava (卡拉特拉瓦) Santiago Calatrava 是世界上最有名的 创新建筑师之一,也是备受争议的建筑师。 Santiago Calatrava以桥梁构造设计与艺术建筑驰 名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼彻斯特以 及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏 黎世的火车站。最近的作品就是有名的2004年 雅典奥运会主场馆。 由于Calatrava 拥有建筑师和工程师的双 重身份,他对构造和建筑美学之间的互动有着准 绳的控制。他认为美态能够由力学的工程设计表 达出来,而大自然之中,林木虫鸟的形态雅观, 同时亦有着惊人的力学效力。所以,他经常以大 自然作为他设计时启示灵感的泉源。他设计的桥梁以纯洁结构形成的优雅动态而举世驰名,展示出技巧理性所能浮现的逻辑的美,而又仿佛超出了地心引力和结构法则的约束。 有的时候,他的设计难免会让人想起外星来客,极其突兀的技巧美似乎全然出乎地球人的惯例预感。这当然是得益于他在结构工程专业上的专长。早自20世纪初以来,桥梁的设计一直被托付给了路桥结构工程师,建筑师退避三舍似乎已成习惯。由于有了卡拉特拉瓦,全世界的建筑师们才忽然发明了新的课题,在90年代前后爆发了对桥梁进行建筑设计的高潮,从一个新的角度重新开端塑造城市中的这类元素,进而影响到城市的面孔。2001年,卡拉特拉瓦在美国的第一个作品建成,是威斯康星州密尔沃基的美术博物馆扩建工程。此地原有一个旧馆,是在1957年由当地的建筑师事务所设计的,这一次卡拉特拉瓦加建的Quadracci 展厅,名号不大,实在却造成了尽对喧宾夺主的局势,End...。 作品-巴伦西亚科学城

日本著名建筑师及其建筑所在地介绍

日本建筑之旅JAPAN 2010-03

Tokyo东京都 Tokyo (東京 Tōkyō; "Eastern Capital"), officially Tokyo Metropolis (東京都 Tōkyō-to), is the capital and largest city of Japan, and is one of the 47 prefectures of Japan. It is located on the eastern side of the main island Honshū. Tokyo's government also administers the twenty-three special wards of Tokyo, each governed as a city, that cover the area that was once the city of Tokyo in the eastern part of the prefecture. 东京是一位于日本本州岛岛东部的都市,包含扩张相连的城区是目前全球规模最大的都会区,并有全球最复杂、最密集且运量最高的铁道运输系统和通勤车站群,亦为全球最大的都市经济体。明治维新后即成为日本的实质首都所在地至今,同时也是日本政治、经济、文 化、交通等的中心。 1

2

Tokyo 东京都01 New City Hall of Tokyo,1990Kenzo Tange 丹下健三Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku 02 3 Tower house, Azuma House,1966Takamitsu Azuma 东孝光 Jingumae 3-39-4, Shibuya-ku The New Tokyo City Hall's main building, including the Office of first homes, second homes and the Office of Council Chamber. Above 150 meters high of the building twin towers were taken shape. At the top of the tower 45-degree rotation was designed, making it a static, dynamic and interesting architecture. 东京新市政厅的主要建筑体包括第一本厅舍、第二本厅舍和都议会议事堂。在建筑150公尺高度以上采双塔造型。塔顶经45度旋转,使得这静态的建筑多了一分动感和趣味。 House tower is located in the center of the residential city. Covers an area of 12 square meters, construction will be living the functions necessary for vertical stacking, according to frequency of use and privacy to be a different type of space arrangement, thus creating the as the same shape as a tower. House tower 是位于城市中心的住宅。占地面积为12平方米,建筑将居住所必须的功能竖向叠加,按照使用频率以及私密不同的空间类型加以排列,因此形成塔一样的造型。

论-浅析隈研吾及其石材美术馆

浅析隈研吾及其石材美术馆 陈天泽 (天津市建筑设计院,天津300074) 摘要:本文描述了隈研吾的生平及其“负建筑”设计思想,浅析“负建筑”设计策略在石材美术馆中的应用。进而阐述隈研吾如何建造消隐的、与环境统一的建筑,并用“负建筑”思想对当代建筑进行反思。 关键词:隈研吾;负建筑;石材美术馆;建构;场所精神 前言 隈研吾是日本著名建筑师,1954年生于日本神奈川县,1979年毕业于东京大学,1990年设立隈研吾建筑事务所,其是日本建筑界“新弥生派”的代表。 隈研吾小时候生活在传统木结构平房里,十分破旧昏暗,屋内的土墙快倒塌了;当他看到别人家盖新房子都是宽敞明亮的混凝土结构时,便开始思考“什么是家?”。在东京大学攻读硕士学位时候,隈研吾展开了对日本村落的调研,以“居住集合与植被”为主题,研究“家”与人、植被、周围环境的关系。 1隈研吾的设计思想 1.1 “负建筑”理论 80年代末期,隈研吾创作的K y o d oG r a t i n g、M2等建筑带有强烈的后现代主义色彩,试图用无秩序的方式消除建筑的存在感,但建筑本身仍是混凝土框架建筑。在1993年建造的龟老山展望台开始出现了转变,1995年的水/玻璃可以看出隈研吾开始以透明性为主题,将建筑与环境相联系。2003年的石材美术馆可以说是隈研吾建筑风格的成型之作。之后的作品还包括竹屋—长城脚下公社、上海Z58、浅草文化旅游信息中心、成都新津志博物馆等。正是基于以上的建筑探索,隈研吾出版了《十宅论》、《负建筑》等著作。提出了“负建筑”理论- “不刻意追求象征意义,不刻意追求视觉需要,不刻意追求满足占有欲,而是俯伏于地面之上,承受各种外力的同时又不失明快”。“负建筑”要求将环境放在首要位置,建筑则是配角,同时要表现出传统建筑的温情和柔美之性。书中不只从建筑层面,还从政治、经济、文化等层面阐述了现代主义建筑—混凝土导致的人与建筑、人与自然关系的割裂。隈研吾认为建筑不应是与环境对立的存在。 “负建筑”理论使隈研吾的作品不同于同时代的其他建筑师-安藤忠雄的混凝土空间;青木淳、妹岛和世的丰富空间表皮。隈研吾的建筑是集结构、构造、装饰材料于一体的。利用材料的粒子化,创造丰富的间隙与空洞,最终实现建筑的消隐,与自然环境融为一体。不得不承认,隈研吾是有深刻“入世”思想的建筑师,他能够准确把握时代的特征,但不跟随“时代的风格”,营造自己的建筑价值观,并用建筑去治疗社会顽疾、修复割裂的关系。 1.2 “负建筑”的设计策略 1.2.1材料的粒子化 “在我画建筑草图时,我会创造一个跟将来要住在里面的人有关的故事。我想象着他或她置身于建筑中的心情,也想着材料的问题,想象着材料触摸起来的感觉、想象着材料如何影响心情与想法。这就像是人在决定冬天或夏天该穿什么衣服一样。自然的材料可以创造出心情的平和,建筑也是这样”。 隈研吾认为混凝土抹杀了建筑材料的表现力和存在感,割裂了人与建筑、环境的关系。人们为了建筑物看起来“亲切”,而将自然材料作为装饰手段,但是建筑结构和装饰材料本应该是一体的。在隈研吾看来,粒子的确切寓意就好比水粒子与彩虹的关系- “水粒子在阳光下映射出彩虹”。因此,隈研吾将自然材料从装饰物中解脱出来,使之转化为粒子,粒子聚集起来生成建筑主体。 1.2.2孔洞与间隙 粒子之间的组合并非紧密粘合,而是有组织的预留出孔洞,使光、风、声音可以自由的穿过粒子之间的孔洞。正如无数水粒子形成的彩虹一样,孔洞使粒子建筑的质量消失了。孔洞是较小的存在,当应用于现代城市密度及人类生活的尺度时,无数孔洞集中起来就成为了“较大的”间隙。间隙是带有东方神韵的设计手法,类似于中国山水画中的留白,带有独特的东方魅力。正如他所说: “过去那个混凝土的时代已经过去了,现在面临的是新世代”。 可以说,隈研吾作品最大的特征就在于建筑物的孔洞与间隙。 1.2.3消隐让建筑与环境统一 “对我来说,理想的建筑不会让人感觉到它的存在,而只会感受到大自然。我的梦想是创造出完全不同的设计视野,建筑与景观的确是不同领域,但我想把他们合二为一”。 自然的材料形成粒子,粒子之间留有孔洞与空隙,整个建筑虚虚实实十分暧昧,仿佛消隐在环境之中。这就是隈研吾希望达到的建筑与环境统一的境界。材料、粒子、孔洞、间隙将建筑与环境融合为一体,环境作为场是主体的存在;建筑视为物,表现出轻盈明快的形象。 2隈研吾设计思想在石材美术馆中的体现 2.1石材美术馆 2.1.1特殊的委托人与特殊的基地状态 委托人白井先生是日本枥木县那须町的石材店老板,主要做“芦野石”的加工、销售生意。其买下了当地一片土地,土地上包含三座日本大正时期(1912-1926)遗留下来的用芦野石垒砌而成的破旧米仓。白井先生委托隈研吾扩建这三座米仓,希望能对它稍加改造,用来展示芦野石工艺品。白井先生充当了甲方、材料提供商、施工方三重角色。隈研吾希望能避免混凝土、钢材、玻璃这种不“自然”的材料,全部用石材去建造房屋。 2.1.2方案介绍 隈研吾将石材美术馆的设计概念形容为“引进走廊的基础上对荒废空间的复兴”。他十分欣喜的发现3座米仓之间的间隙是让人善心悦目、意趣盎然的空间。因此采用“以间隙为主、建筑为辅”的设计手段,将建筑体量打散、缩小,将新建建筑沿着“间隙”布置,并在间隙中引入水,水面上的通道与新旧建筑间的通道相互连通,形成一个“连贯的回廊”。回廊由两种“透明石壁”组成,一种是展览区承重的“透明的多空型砌筑结构”,另一种是图书馆区域的“石格栅”。两种不同的石材处理方式使天然的芦野石转化为“粒子”,光和风经石头砌体与石格栅之间的孔洞进入室内,使建筑消隐在3座古老米仓之间。 2.2 “负建筑”设计策略在石材美术馆中的体现 (下转第22 页)

日本建筑师领军人物隈研吾设计元素建筑

日本建筑师领军人物隈研吾设计元素建筑 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

日本建筑师领军人物—隈研吾—设计元素建筑 当今日本建筑师领军人物——隈研吾,其作品的独特性在于他善于利用环境特征来创作,并随着环境特征的变化而变换建筑形态,正如他在中国最广为人知的作品“长城下的公社.竹屋”,及其代表作三得利美术馆、莲屋、“水/玻璃”等。这些作品并非只是一个个静态的呈现,我们从中可以看到隈研吾对于建筑的深层思考与其建筑理念的嬗变——已不仅仅局限于建筑本身,而是更侧重于建筑与人类、与自然的关系。

[url 隈研吾从20世纪90年代中期开始在中国进行建筑设计,这对他来说是一项重大的转变。他说,中国拥有数目惊人的多元状态。在这里,不仅多元文化、历史以及传统并存,自然环境的多元化也同样让人惊奇。中国有一种强烈的欲望和力量,想要超越自身的多元性,这种力量在日本是没有的。可以说,隈研吾在中国的建筑项目不但丰富了自身的建筑实践和理论,也为中国建筑的发展做出了贡献。 [url [url

储藏和办公区域的中心地带显示了建筑结构性的优势,由坚固的钢柱撑的透明圆周型玻璃墙体现了博物馆的通透及与外界融合的感觉。光滑墙壁内是轻型可移动的膨胀铝板,上面是以茅草,以此控制光线和景观。 [url 竹屋内部 高柳町社区中心 这栋建筑位于高柳町的圆形村落,带有茅草的屋顶显示出传统的轮廓,它也成为圆形村落景色的象征性符号,村落中很多传统风格的房屋已经消失了。这个“雅致柔和”的建筑的用材是当地制造者Yasuo Kobayashi手工做出的和纸(日式纸)。双层和纸代替了玻璃和铝板。所有内部建筑元素,像地板,墙壁都覆以和纸。和纸以魔芋胶和柿漆做过防水处理,籍此发挥“脆弱材质”的潜力。 [url

世界十大最著名建筑师优秀作品集锦

世界十大最著名建筑师优秀作品集锦(上) 本文展示了在当今世界处于领先地位的十大最著名建筑师的优秀作品。让我们静下心,感受世界最著名建筑大师不寻常的人生经历,感受他们或生动明快,或朴素清新,或标新立异的经典设计之作。从中学习,有所感悟! 1、创新建筑师代表:卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava ) 创新建筑师代表:卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava ) Santiago Calatrava 是世界上最著名的创新建筑师之一,也是备受争议的建筑师。Santiago Calatrava以桥梁结构设计与艺术建筑闻名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼彻斯特以及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏黎世的火车站。最近的作品就是著名的2004年雅典奥运会主场馆。 由于Calatrava 拥有建筑师和工程师的双重身份,他对结构和建筑美学之间的互动有着准绳的掌握。他认为美态能够由力学的工程设计表达出来,而大自然之中,林木虫鸟的形态

美观,同时亦有着惊人的力学效率。所以,他常常以大自然作为他设计时启发灵感的泉源。他设计的桥梁以纯粹结构形成的优雅动态而举世闻名,展现出技术理性所能呈现的逻辑的美,而又仿佛超越了地心引力和结构法则的束缚。 巴伦西亚科学城 巴伦西亚科学城

巴伦西亚科学城 2、追求内外协调统一:贝聿铭

贝聿铭,世界著名建筑设计师 贝聿铭,美籍华人,世界著名建筑设计师,他为我国设计了北京香山饭店、中国银行总部大厦,香港的中国银行大厦等。 他设计的许多大型建筑遍布世界各地,其中位于华盛顿市的美国国家美术馆东馆、法国巴黎卢浮宫扩建工程、中国银行香港分行大厦等作品为世界建筑史留下经典杰作。1999年在北京建成的中国银行总部大厦是贝聿铭建筑设汁生涯中的最后一项大型建筑设计项目,耗时七年,大楼的—砖一木,—水—石皆凝聚着他的心血。该大厦楼内有园,似北京四合院,园内水池中自云南石林采来的黑石分布有致,两侧竹丛相映成趣,在空间组织上将中国传统设计手法运用得十分精到。 贝聿铭认为:“建筑是—种社会艺术的形式。”在他的任何设计中都不会放松协调、纯化、升华这种关系的努力。在设计时他对空间和形式常常都做多种探求,赋予它们既能适应其内容又不相互雷同的建筑风貌。贝聿铭具有统观全局的设计思想,他说:“建筑设计中有三点必须予以重视:首先是建筑与其环境的结合;其次是空间与形式的处理;第三是为使用者着想,解决好功能问题。……正是这一点,前辈大师们是不够重视的。” 贝聿铭的设计创造出了承前启后的建筑风格,他注意纯化建筑物的体型、尽可能去掉那些中间的、过渡的、几何特性不确定的组成部分。使他设计的空间形象具有鲜明的属性。另外,他的设计还具有强烈生动的雕塑性和明快活跃的时代感。以及被绘画、雕塑作品加强的艺术性。 1988年建成的卢浮宫扩建工程是世界著名建筑大师贝聿铭的重要作品。贝氏将扩建的部分放置在卢浮宫地下,避开了场地狭窄的困难和新旧建筑矛盾的冲突。

隈研吾 负建筑 简介

隈研吾,1954年出生,日本著名建筑师,隈研吾都市设计中心代表,日本庆应义塾大学教授。在建筑界被誉为“新弥生派”的代表人物,其设计有着日本艺术品般朴素优雅的形式美。他曾受邀参加了“长城脚下的公社”项目,设计了竹屋。 一.书名解释 日本建筑大师隈研吾新作《负建筑》,一经出版,就在业内产生巨大的影响,一时间《负建筑》成为建筑设计领域里的畅销书目。《负建筑》也是隈研吾的代表作。可能大家会对这样的一个名字感到奇怪,负建筑是一种什么样的建筑? “负建筑”,顾名思义就是“胜建筑”的反义词。建筑作为凸出来的超大物体,它打破了自然物理结构,一定程度破坏了生态平衡,割裂了与自然界的天然联系,与文化出现差异性。高大的建筑,往往浪费资源巨大,加上,建筑带有强烈的主观感受性,赋予了人类对征服自然的心理。所以建筑,总是以“胜”的姿态的出现。而负建筑,则表现的是,安静、与自然融为一体、还原建筑本身的建筑。是与人、与自然和谐相生的建筑。该书的序言将负建筑,理解为适宜的建筑,我认为解释为“和谐的建筑”,或许更贴切一点。这就是本书书名的定义。 二、内容介绍 《负建筑》一书是隈研吾在1995年以后发表的文章的文集。 在第一节《分割、批判、形式》里,主要讲解了建筑存在,到底应该是一种什么样形式? 1.在隈研吾看来,建筑令人生厌主要有三点理由: 一是体积庞大,越建越大,越大越障眼,也越受到人们的厌恶。 二是对物资消耗巨大,地球资源有限,并开始枯竭,对资源浪费巨大的建筑没有理由不受到人们的厌恶。 三是不可逆转性——一旦完工就不可能轻易拆除。建筑的长寿,与人的生命相比,似乎是在嘲笑人类短暂的生命,由此可见,建筑物这种时刻张扬的不可逆转性实在令人生厌。 但反过来,由于以上三点,又是建筑长处,与其他事物相比,强者的建筑毕竟显的稀少,因此又能得到宽容。 2.论述经济、政策对房屋建设的影响。从分析了欧洲的公共集体住宅和美国住房贷款抵

当代全世界著名建筑师的优秀作品

当代全世界著名建筑师的优秀作品中国风景园林网讯:本文展示了在当今世界处于领先地位的十大最著名建筑师的优秀作品。让我们静下心,感受世界最著名建筑大师不寻常的人生经历,感受他们或生动明快,或朴素清新,或标新立异的经典设计之作。从中学习,有所感悟! 1、创新建筑师代表:卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava ) 创新建筑师代表:卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava ) Santiago Calatrava 是世界上最著名的创新建筑师之一,也是备受争议的建筑师。Sa ntiago Calatrava以桥梁结构设计与艺术建筑闻名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼彻斯特以及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏黎世的火车站。最近的作品就是著名的2004年雅典奥运会主场馆。 由于Calatrava 拥有建筑师和工程师的双重身份,他对结构和建筑美学之间的互动有着准绳的掌握。他认为美态能够由力学的工程设计表达出来,而大自然之中,林木虫鸟的形态美观,同时亦有着惊人的力学效率。所以,他常常以大自然作为他设计时启发灵感的泉源。他设计的桥梁以纯粹结构形成的优雅动态而举世闻名,展现出技术理性所能呈现的逻辑的美,而又仿佛超越了地心引力和结构法则的束缚。

巴伦西亚科学城 巴伦西亚科学城

巴伦西亚科学城 2、追求内外协调统一:贝聿铭 贝聿铭,世界著名建筑设计师 贝聿铭,美籍华人,世界著名建筑设计师,他为我国设计了北京香山饭店、中国银行总部大厦,香港的中国银行大厦等。 他设计的许多大型建筑遍布世界各地,其中位于华盛顿市的美国国家美术馆东馆、法国巴黎卢浮宫扩建工程、中国银行香港分行大厦等作品为世界建筑史留下经典杰作。1999年在北京建成的中国银行总部大厦是贝聿铭建筑设汁生涯中的最后一项大型建筑设计项目,耗时七年,大楼的—砖一木,—水—石皆凝聚着他的心血。该大厦楼内有园,似北京四合院,园内水池中自云南石林采来的黑石分布有致,两侧竹丛相映成趣,在空间组织上将中国传统设计手法运用得十分精到。 贝聿铭认为:“建筑是—种社会艺术的形式。”在他的任何设计中都不会放松协调、纯化、升华这种关系的努力。在设计时他对空间和形式常常都做多种探求,赋予它们既能适应其内容又不相互雷同的建筑风貌。贝聿铭具有统观全局的设计思想,他说:“建筑设计中有三点必须予以重视:首先是建筑与其环境的结合;其次是空间与形式的处理;第三是为使用者着想,解决好功能问题。……正是这一点,前辈大师们是不够重视的。” 贝聿铭的设计创造出了承前启后的建筑风格,他注意纯化建筑物的体型、尽可能去掉那些中间的、过渡的、几何特性不确定的组成部分。使他设计的空间形象具有鲜明的属性。另外,

从研究方法的角度分析建筑师隈研吾的探索之路

从研究方法的角度分析建筑师隈研吾的探索之路 发表时间:2018-01-02T11:34:17.977Z 来源:《建筑知识》2017年22期作者:陈映帆 [导读] 研究并学习建筑师所运用的研究方法并将其运用于科研、设计等方面,将大有裨益。 (华南理工大学广东广州 510000) 【摘要】建筑师在创作过程中都会运用多种研究方法来进行设计理念的发展、充实、自我突破及延续,研究并学习建筑师所运用的研究方法并将其运用于科研、设计等方面,将大有裨益。 【关键词】隈研吾;设计方法;研究方法 【中图分类号】TU05 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8544(2017)22-0231-03 1.隈研吾简介 隈研吾1954年出生于日本神奈川县横滨,1979年毕业于东京大学;1985~1986年担任哥伦毕业大学建筑?都市计划学系客座研究员;1986年成立空间研究所;1990年成立隈研吾建筑都市设计事务所;1998年担任庆应义塾大学环境信息系特约教授;2001年任该大学理工学部教授;2008年设立Kuma&Association Eurpoe(Paris);从2009年起担任东京大学教授。 其设计作品涉猎广泛,从早期的“M2”到最新的东京国家体育馆,都体现着自身的设计理念与方法。隈研吾从九十年代就开始反对建筑中物体的过度介入,希望找到一种取代造型体的物质形式来恢复建筑与自然、世界的联系,关于“消解”与“连接”的“负建筑”理论也影响和启发了许多建筑师。他所思考的已不局限于建筑本身,而更侧重于建筑与人类、自然的关系。其作品的独特性在于他善于利用环境特征来创作,并随着环境特征的变化而变换建筑形态。曾获得国际石造建筑奖、自然木造建筑精神奖、日本建筑学会奖等多类奖项,出版了《十宅论》、《负建筑》等诸多著作,代表作品有“水/玻璃”,“那须历史探访馆”、“马头町广重博物馆”等,作为日本著名建筑师,他在国际也享有极高的声誉。 2.隈研吾的研究方法 2.1 观察研究法及其在隈研吾工作中运用的实例 观察法是指研究者根据一定的研究目的、研究提纲或观察表,用自己的感官和辅助工具去直接观察被研究对象,从而获得相关信息的一种方法。科学的观察具有目的性和计划性、系统性和可重复性,它是最常用的研究方法之一,可以让人们更直观的认识其所接触的事物。 隈研吾的崭露头角,作为批评家来的比建筑师还早,人们对他的初步认识和关注始于早期的《十宅论》和《再见,后现代主义》等评论集。隈研吾从小就喜欢观察建筑,在《十宅论》中,他以西方建筑的视角观察日本建筑与空间,在此基础上把日本住宅分为虚构的十种类型,并分别罗列出其外观和隔间形式、户主家族结构、地板面积、装修等特征,其对住宅的研究偏向于社会行为的研究,也对那时的住宅类型进行了批判。在《新建筑入门》一书中,隈研吾又从构筑批判的角度重新观察审视了人类长达一万年的建筑文明:从新石器时代的巨石阵,经过古希腊建筑、罗马建筑、哥特式和巴洛克式建筑,到现代社会的现代主义、后现代主义等。他在审视的过程中分析了其中出现的构筑与反构筑意向,并显示出倾向后反构筑主义的意向。 隈研吾对建筑的兴趣始于观察,对建筑的直观感受与认识也始于观察,观察也给予他建筑创作的灵感,如马头町广重美术馆中他首次采用了垂直的天窗,就是从安藤广重的美丽油画《雨中过桥的人们》获得了灵感。观察,是认识世界的第一步。 2.2 实验研究法及其在隈研吾工作中运用的实例 实验研究方法,是由研究者根据研究问题的本质内容设计实验,控制某些环境因素的变化,使得实验环境比现实相对简单,通过对可重复的实验现象进行观察,从中发现规律的研究方法。建筑师通过对理论与材料的研究、实验、运用,进而发现新规律与方法的探索,也可归于此类。 2.2.1 对消解创造空间的实验 龟老山展望台(图1)位于一座小山顶部,为了保持山体原来的面貌,把重点放于景观而不是建筑,他尝试了多种方案,最终否定了造型体和透明钢框架方案,创造了一个移动的场景序列。通过消解自身形象,设置不同的路径与台展开视线的运动,使观景台成了观景孔,成了埋藏于山体中形成一条缝隙,也让人们有了更好的观景乐趣。 图1 龟老山展望台 隈研吾通过对建筑的埋藏消解克服了一座完整山顶部出现巨型构造物后的不安定性,这种反造型的做法使建筑本身失去了对象的含义,仅仅作为辅助线存在,反而更加拉近了人与自然、与建筑的关系。 2.2.2 对材料的实验 隈研吾对于材料的思考始于安藤忠雄清水混凝土风格建筑泛滥的质疑,并认为混凝土在使用与发展的过程中退缩成了一个表面图案,而物质不是贴面。90年代初期,他为了与物质的具象性相遇,探求物质和素材的可能性而四处旅行,并发现了不一样的物质运用手法,由此开始了他对于材料运用的实验。他在《反造型》一文中说道:“很多建筑师会将自己的招牌材料反复使用,可我们无法忍受这种枯燥的做法,一个工程结束必定会有某种反思,会找到新的课题。因此绝不会出现同一细节的反复使用。”正是他这种求创新的个性,让他在材料领

日本建筑师《安藤忠雄》

“建筑必须创造这样一种场所,其精神的活力可以将人们从日常生活中解放出来。”最高荣誉获得者 1995年,安藤忠雄在卢浮宫前接受了象征建筑界最高荣誉的“普利兹克奖”。成为有史以来获此殊荣的第三位日本建筑师。但与其前两位同胞丹下建三和黑川纪章不同,安藤忠雄不是正统建筑教育背景出身,完全属于自学成才。他的“自我提问并寻求解答”的追寻建筑梦想的方式,格外引人注目和发人深思。以至于大奖组委会的评述中也这样说:“安藤忠雄属于那种罕见的,能以一种仅依靠个体方式将艺术和理性感悟结合起来的建筑师。他以这种方式创作的建筑,无论规模大小,都既有适用性,又富于情感。安藤具有很高的洞察力,他摒弃了那些也许是正确的学派,运动或风格。从而用与特定生活方式相关联的形态与构成创作出他自己的建筑。” 传奇式的自学之路 事实上,这位传奇人物的生平,在他未成名前几乎是个迷,近些年才慢慢被世人所了解:安藤忠雄1941年9月13日出生于日本大阪,童年时代大部分在运动场和大街上渡过。十几岁的时候,他迷上了船模和航模的制作,也到绘画

学校学习过一段素描,并曾一度向往学习木工手艺。15岁时,他帮助木匠师傅扩建了自家住房,第一次接触了建筑。中学毕业后,他曾学习过机械专业,并在学过一段拳击后正式开始了自学建筑生涯。 他曾经坦承:“我从来不是一个好学生,我总是喜欢在课堂之外学东西。”因此,习惯于应手式学习方式的安藤很自然地从18岁起,带着关于“日本人应该如何学习建筑”的思考,开始了他的考察建筑之旅。他先到京都和奈良等文化古城考察庙宇、神殿、茶室等古建筑,在庭园中感受到了希望的净土所展现的空白之美。随后又开始游历欧美,遍访西方文明中的伟大建筑,并在旅途中绘制了大量速写草图。这些经历使他逐渐发现绘图桌上与现场真实建造的建筑之 间存在的巨大差异,并由此确定了自己的真正兴趣所在正是后者。也正是这些早年游历中对建筑的深入思考,决定了他日后的从业经历----“从建筑实践的现场起步”。因此,纵观安藤的整个职业生涯,以及他对工艺重要性的贡献和理解时,才能更深地了解他缘何可以同时赢得建筑师和工匠这一双重称号。 实际上青年时代的安藤也是这样学习建筑的,对他影响最深的,正是那位极具矛盾个性的人物:勒·柯布西耶,而