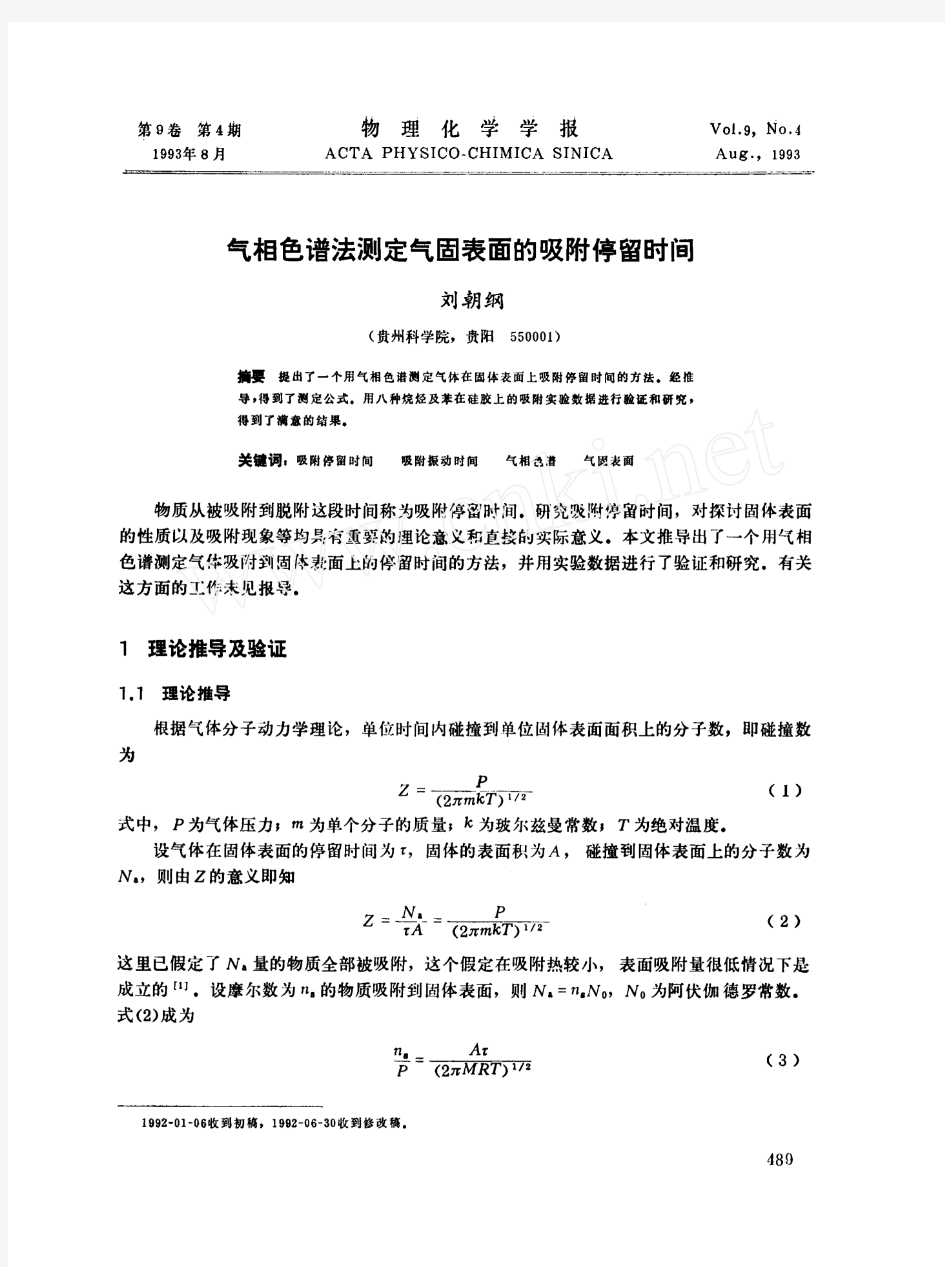

气相色谱法测定气固表面的吸附停留时间

实验3 气相色谱法测定残留溶剂

实验三气相色谱法测定残留溶剂 一、实验目的 1.通过本次实验,了解气相色谱法(GC)的原理及仪器构造; 2.掌握用气相色谱法(GC)测定3种残留溶剂(丙酮、正己烷、乙酸乙酯)的方法; 3.掌握外标一点法计算有机溶剂残留量的方法; 二、实验原理 1.气相色谱原理:利用物质的沸点、极性及吸附物质的差异来实现混合物的分离。 2. 《中国药典》法定的测定有机溶剂残留的原理与方法:不同性质的有机溶剂残留,在气相色谱中的 保留行为不同,在气相色谱柱(填充柱或毛细管柱)中获得分离后,被检测器检测产生相应信号。通过与标准对照信号的比较,即可确定残留量。 三、仪器结构 1.气路系统及其部件 气路—载气、燃气及助燃气 氮气、氢气和氦气,常用氮气。 氢气为燃气,空气助燃。 减压阀—使高压气体降低到使用压力。 净化器—除去气体中可能存在的有害物质。 稳压阀和稳流阀—保证气体流量稳定,使色谱峰特性不因气源变化而变化 2.进样系统(sample injection)与分离系统-色谱柱(capillary column) 微量注射器 使用前注意注射器针尖的光滑性,使用后及时清洗干净。 进样器 气化室经加热使样品气化,由载气带入色谱柱。为了避免气化的样品与金属接触产生分解,一般气化室均装有去活(硅烷化)的玻璃(玻璃衬管)或石英插管,并在插管内塞有少许硅烷化玻璃棉。 这样可使未气化物残留在插管内,在完成分析时取出插管更换或清洗。 色谱柱 如HP-5(5%-苯基-95%二甲基聚硅氧烷)(30m*0.25mm*0.25μm)30m是柱长,0.25mm应指内径,内径决定了色谱柱的柱容量,0.25μm不是壁厚,是液膜厚度。分析样品温度不一样,对膜厚有不同要求,温度高液膜要厚,温度低液膜要薄。

实验一气相色谱法测定混合醇

实验一 气相色谱法测定混合醇 一、实验目的 1.掌握气相色谱法的基本原理和定性、定量方法。 2.学习归一化法定量方法。 3.了解气相色谱仪的基本结构、性能和操作方法。 二、实验原理 色谱法具有极强的分离效能。一个混合物样品定量引入合适的色谱系统后,样品在流动相携带下进入色谱柱,样品中各组分由于各自的性质不同,在柱内与固定相的作用力大小不同,导致在柱内的迁移速度不同,使混合物中的各组分先后离开色谱柱得到分离。分离后的组分进入检测器,检测器将物质的浓度或质量信号转换为电信号输给记录仪或显示器,得到色谱图。利用保留值可定性,利用峰高或峰面积可定量。 常用的定量方法有好多种,本实验采用归一法。 归一法就是分别求出样品中所有组分的峰面积和校正因子,然后依次求各组分的百分含量。10000?'?=∑ f A f Ai Wi i 归一法优点:简洁;进样量无需准确;条件变化时对结果影响不大。 缺点:混合物中所有组分必须全出峰;必须测出所有峰面积。 [仪器试剂] 三、实验仪器与试剂 气相色谱仪;微量注射器1μL 乙醇、正丙醇、正丁醇,均为色谱纯 四、实验步骤 1. 色谱条件 色谱柱 OV-101弹性石英毛细管柱 25m×0.32mm

柱温150℃;检测器200℃;汽化室200℃ 载气氮气,流速1.0cm/s。 2. 实验内容 开启气源(高压钢瓶或气体发生器),接通载气、燃气、助燃气。打开气相色谱仪主机电源,打开色谱工作站、计算机电源开关,联机。按上述色谱条件进行条件设置。温度升至一定数值后,进行自动或手动点火。待基线稳定后,用1μL 微量注射器取0.5μL含有混合醇的水样注入色谱仪,同时按下数据采集键。 五、数据处理 1. 面积归一化法定量 组分乙醇正丙醇正丁醇 峰高(mm) 半峰宽 (mm) 峰面积 (mm2) 含量(%) 将计算结果与计算机打印结果比较。 【思考题】 1. 本实验中是否需要准确进样?为什么? 2. FID检测器是否对任何物质都有响应?

气相色谱法测定环氧乙烷.doc

气相色谱法测定 明胶空心胶囊中环氧乙烷 摘要: 目的:对生产的明胶空心胶囊中环氧乙烷测定气相色谱法进行方法验证;方法:定性除了采用传统的对照品保留时间定性又采用了供试品加标定性和双柱定性,定量采用加标回收率验证方法准确性,方法精密度采用RSD%验证;结论:定性采用保留时间定性、DB-624色谱柱和PLOT/Q色谱柱双柱定性和加标定性,方法定性互相验证正确。定量加标回收率为98.44~99.98%,方法准确。方法精密度RSD%为3.6~4.1,方精密度好可靠。 引言: 依据《中国药典》(2010版)正文第二部分1204页明胶空心胶囊中环氧乙烷的测定气相色谱法,实验人员照残留溶剂测定法(附录ⅧP第二法附录61页)实验。采用了HP-5、DB-W AX、DB-624和PLOT/Q色谱柱实验(都是方法规定的色谱柱)。其中HP-5和DB-W AX均难以有效分离广生生产的供试品中的干扰峰,改用固定液为(6%)氰丙基苯基(94%)二甲基聚硅氧烷DB-624毛细管柱实现了基线分离,试验了供试品加标定性,加标回收率,加标RSD%。之后,依照残留溶剂测定法“附注(3)干扰峰的排除”又在另一根截然不同的气-固色谱柱做了实验。PLOT/Q色谱柱固定相为聚苯乙烯—二乙烯基苯型的高分子多孔小球。两者检验结果一致,排除了测定中有共出峰的干扰。 1 实验部分 1.1仪器与试剂 Agilent 7890A GC/FID ; GC Chemstation (B.04.01) 工作站;Agilent 7694E顶空进样 器。对照品:环氧乙烷(浓度5mg/ml,美国Accustandard);溶剂:水(实验室超纯水);供试品:明胶空心胶囊(广生胶囊提供)。 1.2色谱条件 ①色谱条件 色谱柱:DB-624毛细管柱(30m*0.53mm*3.0um),固定相:(6%)氰丙基苯基(94%)二甲基聚硅氧烷;柱温:40℃保持5min,升温速率25℃/min,上升到150℃终止程序升温,后运行温度230℃,后运行时间3 min;载气流速:5mL/min。 汽化室:汽化室110℃,分流比1:1。 检测器:260℃,氢气40mL/min,空气400mL/min,尾吹33 mL/min。

第二章:表面吸附与表面反应

第二章:表面吸附与表面反应 ?吸附和脱附是催化反应中不可缺少的两步?是催化剂对反应施加作用的基本步骤,可以说,没有反应物吸附就不可能存在催化剂发生催化作用的问题。?吸附理论是催化作用理论的基础理论 §1、吸附现象 1、吸附产生的原因 2、基本术语图 2-1:气体在致密无孔固体表面上的吸附(物理吸附模型) ?吸附:气体或液体在固体表面上,或气体在液体表面上的富集过程,这种现象也称之为吸附现象。?脱附:吸附的逆过程 ?固体表面层:与吸附物产生相互作用的表面层,一般只有几个原子层厚度。?吸附量:?吸附物:流体中能被吸附的物质,也称吸附质。?吸附态:吸附质在表面吸附后的状态。?吸附剂:能起吸附作用的物质。?吸附中心:吸附是发生在吸附剂表面上的局部位置 ?表面吸附络合物:指得是吸附中心与吸附质共同构成的结合体。 3、吸附热效应 吸附物在吸附剂上的吸附所产生的热效应。?表面吸附常常是放热的,这是吸附的必然结果,因为,吸附物在吸附剂上的吸附过程都是自发过程,即:自由能ΔG吸<0而ΔG吸=ΔH吸—TΔS吸即ΔH吸—TΔS吸<0所以ΔH吸<TΔS吸换句话说,若ΔS吸为负值,则ΔH吸也必为负值。此时,吸附为放热过程。 ?吸附物在吸附剂表面上形成了一个更为有序的体系,吸附物分子的自由度数必然减少,所以ΔS吸<0是这种吸附的必然结果,即ΔH吸<0。?对物理吸附来说,被吸附的分子一定不发生解离,物理吸附一定是放热的。 ?对化学吸附来说,被吸附的分子会有两种情况:解离与不解离。 不解离的化学吸附,有ΔS吸<0,吸附过程一定是放热的 解离化学吸附,可能有ΔS吸<0或ΔS吸>0,这样,吸附过程就可能为吸热的,也可能是放热的。 如:在适当的温度下,H2在Fe上的吸附:H2+Fe(受S污染)──→ H2分子被解离为两个氢原子,且可在Fe表面上作二维自由运动。被吸附的氢原子的自由度= 2(二维运动)+ 2(振动)= 4两个氢原子的自由度= 4×2 = 8氢分子= 3(三维运动)+ 3(振动+转动)= 6 所以:ΔS吸>0出现H2在Fe上的化学吸附为吸热。 4、吸附平衡是动态平衡从微观的角度来看待吸附过程,就有:V吸= V脱,即吸附与脱附过程是在不断进行着,只是它们的速率相等。 5、化学吸附与物理吸附物理吸附:吸附质是靠它与吸附剂之间的V.D.W.等物理力相互作用而吸附于吸附剂上,这种现象就为物理吸附。the adsorption energy is typically 5-10 kJ/mol. 物理吸附化学吸附 ?化学吸附:吸附质是靠它与吸附剂表面上吸附中心的剩余自由价相互作用形成一定程度的化学键而吸附于吸附剂上,这种现象就为化学吸附。Thechemisorptionenergy is 30-70 kJ/mol for molecules and 100-400 kJ/mol for atoms.

中科院固体表面物理化学期末考试总结

表界面的分类:气-液;气-固;液-液;液-固;固-固 ?表面浓度 ?分散度 ?表面形貌非均匀性 原因:由于固体表面原子的组成、排列、振动状态和体相原子的不同,由于悬挂键导致的化学性质活泼,以及周期性的势场中断导致的表面电子状态差异,固体表面形成很多导致表面形貌非均匀性的元素。 ?位错密度 ?表面粗糙度: ?原矢 ?米勒指数(miller index)

?晶面间距d hkl ? 表面原子最近邻数100110111 Fcc879 Bcc464 Sc543? ?表面自由能 ?减小表面能的方法 ?表面原子重排机理 1:表面弛豫作用 2:表面相转变 3:吸附对纯净底物表面结构的影响 层间距的变化;重组的表面结构的变化;吸附原子可以诱导表面重组?内外表面 内表面:多孔或多层材料,孔内或层间的表面 比表面积:单位质量材料的表面积;用BET方法测量

1.固体表面性质简介 固体表面的性质 结构特征:不同的位置有不同的性质 表面运动:气体分子表面撞击速度R=P/2蟺mkT1/2; 表面扩散系数(爱因斯坦方程):D=x2/2t 外延生长原子的运动流程:a沉积/吸附在平台上-deposition;b沉积在原子岛上;c平台上扩散-diffusion;d脱附-desorption;e成核-nucleation;f交互扩散-interdifusion;g 粘附在平台上-attachment;h从平台上脱离-detachment;i:粘附在台阶上 化学性质:表面浓度依赖于气体分子撞击速度R 相界面(Gibbs界面) 表面热力学函数 其他类推:S,G,G s 比表面自由能及温度的关系 ; ; Van der Waals and Guggenheim Equation: Where: T c为临界温度;为0Kし的表面张力 ; 固体表面能的理论估算 金属表面张力估算 ; 偏析作用 来自晶体或固溶体中的杂质或溶质在界面聚集的现象

气相色谱法测定聚乳酸中的单体残留

气相色谱法测定聚乳酸中的单体残留(作者:__________ 单位: __________ 邮编:____________ ) 作者:李红梅王传栋,李俊起,刘阳 【摘要】测定聚乳酸中丙交酯的含量。采用毛细管气相色谱法,色谱系统为:AC20色谱柱;柱温150C ;载气为氮气;检测器为FID。在色谱条件下,测得丙交酯线性良好(丫0.99);平均回收率为 99.8%;RSD0.18%最低检测限为3.413卩g/mL,样品中丙交酯残留量符合要求。该方法灵敏、准确、可靠。 【关键词】毛细管气相色谱法;聚乳酸;丙交酯;单体残留;测定Abstract : To determine the contents of residual lactide in PLA.A Simple capillary gas chromatography method was established with FID detector. The capillary colu mn was AC20 with 150C ;the residual monomecontents were calculated by the exter nal sta ndard method.The lin earities were fairly good(丫0.99). The average recoveries were 99.8 % with RSD of 0.18%. The limit of detection was 3.413 卩g/mL. The contents of residual monomer in samples were complied with the specificati on

Fluent表面化学反应模拟

导入网格 2 定义求解器

3 开启能量方程 4 操作工况参数operating conditions 1操作压力的介绍 关于参考压力的设定,首先需了解有关压力的一些定义。ANSYS FLUENT中有以下几个压力,即Static Pressure(静压)、Dynamic Pressure(动压)与Total Pressure(总压);Absolute Pressure (绝对压力)、Relative Pressure(参考压力)与Operating Pressure(操作压力)。 这些压力间的关系为,Total Pressure(总压)=Static Pressure(静压)+Dynamic Pressure (动压);Absolute Pressure(绝对压力)=Operating Pressure(操作压力)+Gauge Pressure (表压)。 其中,静压、动压和总压是流体力学中关于压力的概念。静压是测量到的压力,动压是有关速度动能的压力,是流动速度能量的体现。 而绝对压力、操作压力和表压是FLUENT引入的压力参考量,在ANSYS FLUENT中,所有设定

的压力都默认为表压。这是考虑到计算精度的问题。 2操作压力的设定 设定操作压力时需要注意的事项如下: ●对于不可压缩理想气体的流动,操作压力的设定直接影响流体密度的计算,因为对于理想气 体而言,流动的密度由理想气体方程获得,理想气体方程中的压力为操作压力。 ●对于低马赫数的可压缩流动而言,相比绝对静压,总压降是很小的,因此其计算精度很容易 受到数值截断误差的影响。需要采取措施来避免此误差的形成,ANSYS FLUENT通过采用表压(由绝对压力减去操作压力)的形式来避免截断误差的形成,操作压力一般等于流场中的平均总压。 ●对于高马赫数可压缩流动的求解而言,因为此时的压力比低马赫可压缩流动的大得多,所以 求解过程中的截断误差的影响不大,可以不设定表压。由于ANSYS FLUENT中所有需输入的压力都为表压,因此此时可以将操作压力设定为0(这样可以最小化由于压力脉动而引起的误差),使表压与绝对压力相等。 ●如果密度设定为常数或者其值由通过温度变化的函数获得,操作压力并没有在计算密度的过 程中被使用。 ●默认的操作压力为101325Pa。 操作压力的设定主要基于两点考虑,一是流动马赫数的大小,二是密度计算方法。 表格1 操作压力的推荐设置

表面化学论文

表面化学学科发展概述 (东北大学) 摘要表面化学对于化学工业很重要, 它可以帮助我们了解不同的过程, 例如铁为什么生锈、燃料电池如何工作、汽车内催化剂如何起作用等; 此外, 表面化学反应对于许多工业生产起着重要作用, 如人工肥料的生产; 表面化学甚至能解释臭氧层破坏;半导体工业也是与表面化学相关联的领域;表面化学与许多学科有关,且发展历史悠久,将来也一定会有更广阔的发展空间。 关键词表面化学化工工业其他学科发展概述 一、表面化学简介 表面化学是物理化学的一个分支, 是在胶体化学基础上发展起来的一门古老而又年轻的学科。它主要研究在物质两相之间的界面上发生的物理化学过程。通常将气- 固、气- 液界面上发生的物理化学过程称为表面化学, 而在固- 液、液- 液界面上发生的物理化学过程称为界面化学。但也有些学者将所有的界面过程化学问题都称作表面化学或界面化学, 并不是分得很严格。可以说在自然界和工农业生产及日常生活中, 到处都存在着在与表面化学有关的问题, 如: 水珠滴在干净的玻璃板上, 就会自动铺展; 但如果水珠滴在荷叶上, 情况则完全相反, 此种现象都与表面化性质有关。 表面化学与许多学科, 如: 电器及通讯器材学科、材料科学、医学、生物及分子生物学、土壤学、地质学、环境科学等都有密切联系。它在工农业生产与人们日常生活中都有广泛应用。如石油的开采、油漆涂料的生产、各种轻化工、日用化学品的制造、信息材料的制造、采矿中的浮选、环境污染

的处理与防治。同时, 食品、纺织、军工、体育用品、农药、建材等众多领域都与胶体和表面化学有关。因此, 可以夸张地说, 表面化学已经渗透到国民经济及人民生活的各个方面。 二、表面化学的重要性 密切接触的两相之间的过渡区(约几个分子的厚度)称为界面,如果其中一相为气体,这种界面通常称为表面。在相的界面上所发生的一切物理化学现象,统称为界面现象,通常将气一液、气一固界面现象称为表面现象。表面化学是研究表面上所发生的化学反应过程的科学,主要研究对象是表面的形成、表面组成结构和表面上进行的吸附、扩散以及化学反应的能力等。 表面化学过程的研究对工农业生产和日常生活有着重要作用。石油炼制工业中的催化重整、加氢精制工艺过程同催化剂的表面性质和分子同催化剂表面的反应性能密切相关。表面化学家对哈伯一博施(Haber Bosch)过程的透彻研究促进了合成氨工业的飞速发展。在环保方面,人们对一氧化碳在金属表面氧化过程的研究促进了汽车尾气净化装置的研制,极大地减少了汽车尾气对环境的污染;对氟氯烃以催化方式破坏臭氧层过程的研究有助于帮助人们找到更好的保护臭氧层的方法。在微电子领域,人们不仅用化学气象沉积法生成了大量的很薄的半导体,而且对半导体表面物理化学性质进行了深人研究,为开发新的高效半导体器件提供了理论依据。在工业生产领域,纺织、造纸、矿山都离不开高效工业表面活性剂,就连实现强化采掘石油也需加入表面活性剂以有效地降低岩芯与石油混合物之间的表面张力以及粘度。在能源行业,水在半导体表面光解制氢的研究成果可为实现利用水中氢资源开辟途径;人们正试图找到效率更高的燃料电池,以使车用氢气燃料电池替

气固相催化反应实验-预习

化工专业实验预习报告 实验名称 气固相催化反应实验 班级 姓名 学号 成绩 实验时间 同组成员 一、实验预习 1.实验目的 (1)掌握乙醇脱水实验的反应过程和反应机理、特点。 (2)学习气固管式催化反应器的构造、原理和使用方法。 (3)学习如何对实验体系进行物料衡算,确定收率和转化率。 (4)学习气体在线分析的方法和定性、定量分析,学习手动进样分析液体成分。 (5)学习微量泵的使用,学会使用湿式流量计测量气体流量。 2.实验原理 1)乙醇脱水反应历程 实验表明,乙醇脱水可生成乙烯和乙醚两种化合物,但在浓硫酸或三氧化二铝催化下,控制温度可使反应生成其中一种化合物为主,反应如下: 可见,乙醇的脱水方式随反应温度而异,在较高温度时主要发生分子内脱水生成乙烯,在较低温度下则发生分子间脱水生成乙醚。对于乙醇脱水反应,由于对机理及动力学的研究结论很难达成一致, 主要存在两方面的争论:○1乙醇脱水机理是连串反应机理、平行反应机理还是平行-连串反应机理;○ 2反应机理是吸附于催化剂上的两个临近乙醇分子间进行的L-H 模型,还是一个气相乙醇分子和一个催 化剂上处于吸附态的乙醇分子之间进行的R-E 模型。乙醇脱水反应的催化剂主要由 γ-Al 2O 3和酸性ZSM-5分子筛两大类。Blaszkowski 和Van Santen 指出:氧化铝型催化剂的催化机理和分子筛不同,γ-Al 2O 3的催化活性与其表面脱氢过程中形成的Lewis 酸-Lewis 碱对有关,富电子的阴离子氧表现出碱的特性,缺电子的阳离子铝表现出酸的特性。相反,酸性分子筛的催化活性与Bronst 酸-Lewis 碱对有关,Bronst 酸发生氢转移,而它邻近的Lewis 碱能接受质子。在此基础上,Cory B.Phillips 等以ZSM-5分子筛为催化剂,提出乙醇脱水反应属于平行反应,会生成乙氧基这一中间产物,并且他们认为生成乙醚的过程与甲醇脱水生成二甲醚的过程非常相似。Junko N.Kondo 等利用原位红外检测也证实在反应过程中乙氧基这一中间产物的存在。Chang 等提出只要催化剂上存在足够多的酸性位,乙醇可以直接反应生成乙烯。R. Le Van Mao 等在ZSM-5分子筛基础上提出在523~598 K 范围内乙醇直接生成乙烯,448~498 K 范围内乙醇生成乙醚,而498~523K 范围内生成乙烯和乙醚,反应是在Bronst 酸中心上进行的。河北工业大学及上海石油化工研究院等对乙醇脱水反应进行了研究,同样

固体表面化学过程

0引言 2007年10月10日,瑞典皇家科学院宣布将2007年度诺贝尔化学奖授予德国科学家GerhardErtl[1](图 1),以表彰他对 “固气界面基本分子过程的研究”所做出的杰出贡献[2]。 GerhardErtl现年71岁,1936年生于德国斯图加 特,1965年获得慕尼黑技术大学(TechnicalUniversityofMunich)物理化学博士学位。此后,他一直致力于研 究发生在固体表面的物理和化学反应过程。GerhardErtl在1973-1986年担任路德维希-马克西米利安大学(LudwigMaximiliansUniversity)教授及该校物理化学研究所所长。1986年至2004年出任德国马普学会弗里茨-哈伯研究所(Fritz-Haber-InstitutderMax-Planck-Gesellschaft)所长,2004年至今,仍在该所从事科学研究工作,担任该所的名誉教授。 GerhardErtl的研究工作是围绕着气体分子与固体 收稿日期:2007-11-20 作者简介:马秀芳,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室,研究方向为表面化学物理; E-mail:xiufangma@gmail.com 李微雪(通讯作者),中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室,研究员,研究方向为表面催化; E-mail:wxli@dicp.ac.cn 固体表面化学过程 ———2007年度诺贝尔化学奖成果简介 马秀芳1,2,邓辉球2,李微雪1 1.中国科学院大连化学物理研究所,催化基础国家重点实验室,大连1160232.湖南大学物理与微电子科学学院,长沙410082 [摘要]瑞典皇家科学院将2007年度诺贝尔化学奖授予德国科学家GerhardErtl,以表彰他在固体表面化学过程研究中做出的开拓性贡献。GerhardErtl不仅成功地描述了合成氨、CO氧化、H在金属表面的吸附等基本化学反应的具体过程,而且建立的一套表面化学研 究方法,奠定了现代表面化学研究的基础。 [关键词]诺贝尔化学奖;合成氨;CO氧化[中图分类号]O647,O6-09[文献标识码]A [文章编号]1000-7857(2007)24-0025-05 ChemicalProcessesonSolidSurfaces —Introductiontothe2007NobelPrizeinChemistry MAXiufang1,2,DENGHuiqiu2,LIWeixue1 1.StateKeyLaboratoryofCatalysis,DalianInstituteofChemicalPhysics,ChineseAcademyofSciences,Dalian116023,LiaoningProvince,China 2.CollegeofPhysicsandMicroelectronicsScience,HunanUniversity,Changsha410082,China Abstract:The2007NobelPrizeinChemistryisawardedbytheRoyalSwedishAcademyofSciencestoGerhardErtlforhisthoroughstudiesonfundamentalmolecularprocessesatthegas-solidinterface.Ertlhasnotonlysucceededinprovidingadetaileddescriptionofchemicalreactionssuchasammoniasynthesis,COoxidationandhydrogenationadsorptiontakingplaceonsurfaces,butalsodevelopedageneralmethodologyappliedtothemolecularsurfacescience,whichisoneofthefoundationsformodernsurfacechemistry. KeyWords:theNobelPrizeinChemistry;ammoniasynthesis;COoxidationCLCNumbers:O647,O6-09DocumentCode:AArticleID:1000-7857(2007)24-0025-05

固液界面的吸附

实验四 固液界面上的吸附 一.实验目的 1. 了解固体吸附剂在溶液中的吸附特点。 2. 做出在水溶液中用活性炭吸附醋酸的吸附等温线,求出Freundlich 等温式中的经验常数。 3. 通过测定活性炭在醋酸溶液中的吸附,验证弗伦特立希(Freundlich )吸附等温式对此体系的适用性。 二、实验原理 (一)计算依据: 当一溶液与不溶性固体接触时,固体表面上溶液的成分常与体相溶液内部的不同,即在固-液界面发生了吸附作用。由于溶液中各组分被固体吸附的程度不同,吸附前后溶液各组分的浓度将发生变化,根据这种变化可计算出吸附量。 Γ=V (C 0-C )/m (1) 式中:m ——吸附剂的质量(g ) C ——吸附平衡时被吸附物质留在溶液中的浓度(1 -?L mol ) C 0——被吸附物质的初始浓度(1 -?L mol ) V ——所用溶液的总体积(L ) 在 V 、C 0 、m 已知的情况下,Γ和C 的关系如何呢? 活性炭是一种高分散的多孔性吸附剂,在一定温度下,它在中等浓度溶液中的吸附量与 溶质平衡浓度的关系,可用Freundlich 吸附等温式表示:Γ=n kC m x 1 = (2) 式中:m ——吸附剂的质量(g ) x ——吸附平衡时吸附质被吸附的量(mol ) m x ——平衡吸附量(1 -?g mol ) C ——吸附平衡时被吸附物质留在溶液中的浓度(1 -?L mol )

k 、n ——经验常数(与吸附剂、吸附质的性质和温度有关)。将式(2)取对数,得 k C n m x lg lg 1 lg += (3) 以m x lg 对c lg 作图,可得一条直线,直线的斜率等于n 1,截距等于k lg ,由此可求得n 和 k 。 (二)本实验操作原理: 本次实验是在活性炭—醋酸体系中,验证Freundlich 吸附等温式的适用性,并求出经验常数n 和k : NaOH+HAc==NaAc+H 2O 根据这个中和反应,计量滴定所用的NaOH 的量,可知HAc 的浓度c ,再根据 (1)式计算Γ值,即可作图。 三、仪器试剂 仪器:150ml 磨口具塞锥型瓶6个,150ml 锥型瓶6个,长颈漏斗6个,称量瓶1个,50ml 酸式、碱式滴定管各1支,5ml 移液管1支,10ml 移液管2支,25ml 移液管3支,电子天平1台,恒温振荡器1套,定性滤纸若干。 试剂:活性炭(20~40目,比表面300~400m 2/g ),0.41 -?L mol HAc 溶液,0.10001 -?L mol NaOH 标准溶液,酚酞指示剂。 四、实验步骤 1. 打开恒温振荡器的开关,预热10分钟,调节温度为25℃。 2. 将6个干净的磨口具塞锥型瓶编号,并各称入1.0克活性炭。 3. 用移液管按下表分别加入0.41 -?L mol HAc 和蒸馏水,并立即盖上塞子,置于25℃恒温振荡器中,调节好速度,摇荡一小时。 4. 从各号瓶中按下表所规定的平衡取样量V 取样,放入1~6标号的小锥形瓶中,各加入5滴酚酞指示剂,用NaOH 标准溶液各滴定两次(滴至粉红色刚好不褪去),碱量取平均值记入下表。 5. 用过的活性炭回收于托盘中,清洗仪器,关闭电源,整理实验台。 五、数据记录及处理 1. 将实验数据记入表,计算吸附前各瓶中醋酸的初浓度C 0和吸附平衡时的浓度C ,并按(1)式计算吸附量一同填入表.

气相色谱法测定苯系物..

093858 张亚辉 气相色谱法测定苯系物 一. 实验目的 1、掌握气相色谱保留值定性及归一化法定量的方法和特点; 2、熟悉气相色谱仪的使用,掌握微量注射器进样技术。 二. 实验仪器与试剂 1. GC-2000型气相色谱仪,4台 2. 医用注射器,1支 3. 苯、甲苯、二甲苯混合物 三.实验原理 气相色谱法是以气体(载气)作为流动相的柱色谱分离技术,它主要是利用物质的极性或吸附性质的差异来实现混合物的分离,它分析的对象是气体和可挥发的物质。 顶空气相色谱法是通过测定样品上方气体成分来测定该组分在样品中的含量,常用于分析聚合物中的残留溶剂或单体、废水中的挥发性有机物、食品的气味性物质等等,其理论依据是在一定条件下气相和液相(固相)之间存在着分配平衡。顶空气相色谱分析过程包括三个过程:取样,进样,分析。根据取样方式的不同,可以把顶空气相色谱分为静态顶空气相色谱和动态顶空气相色谱。本实验采用静态顶空气相色谱法。 色谱定量分析,常用的方法有峰面积(峰高)百分比法、归一化法、内标法、外标法和标准加入法。本实验采用归一化法。归一化法要求所有组分均出峰,同时还要有所有组分的标准样品才能定量,公式如下: (1) 式中x i 代表待测样品中组分i 的含量,Ai 代表组分i 的峰面积,fi 代表组分i 的校正因子。 因为所测样品为同系物,我们可以简单地认为各组分校正因子相同,则(1)式可化简为 %100??= ∑i i i i i A f A f x % 100?=∑i i i A A x

载气携带被分析的气态混合物通过色谱柱时,各组分在气液两相间反复分配,由于各组分的K值不同,先后流出色谱柱得到分离。 气相色谱的结构如下所述: (1)气路系统(Carrier gas supply) 气路系统:获得纯净、流速稳定的载气。包括压力计、流量计及气体净化装置。 载气:要求化学惰性,不与有关物质反应。载气的选择除了要求考虑对柱效的影响外,还要与分析对象和所用的检测器相配。 净化器:多为分子筛和活性碳管的串联,可除去水、氧气以及其它杂质。(2)进样系统:进样器+气化室 液体进样器:不同规格的专用注射器,填充柱色谱常用10μL;毛细管色谱常用1μL;新型仪器带有全自动液体进样器,清洗、润冲、取样、进样、换样等过程自动完成,一次可放置数十个试样。 气体进样器:推拉式、旋转式(六通阀)。 气化室:将液体试样瞬间气化的装置。无催化作用。 (3)柱分离系统 填充柱:内径2~4 mm,长1~3m,内填固定相; 毛细管柱:内径0.1~0.5mm,长达几十至100m,涂壁固定液毛细管柱因渗透性好、传质快,因而分离效率高(n可106)、分析速度快、样品用量小。 柱温:是影响分离的最重要的因素。(选择柱温主要是考虑样品待测物沸点和对分离的要求。)柱温通常要等于或略低于样品的平均沸点(分析时间20-30min);对宽沸程的样品,应使用程序升温方法。 (4)检测系统 检测器是气相色谱仪的关键部件。实际应用中,通常采用热导检测器(TCD)、氢火焰离子化检测器(FID)、电子捕获检测器(ECD)等,本实验选用热导检测器的结构,主要根据不同的气体有不同的热导系数,对待侧物进行检测。热导检测器包括:池体(一般用不锈钢制成);热敏元件:电阻率高、电阻温度系数大、且价廉易加工的钨丝制成;参考臂:仅允许纯载气通过,通常连接在进样装置之前;测量臂:需要携带被分离组分的载气流过,则连接在紧靠近分离柱出口处。四、实验条件 色谱柱:长2m,102白色担体60~80目,涂渍角鲨烷或PEG为固定液,液担比为5﹕100 柱温:80,气化室温度:100,检测器温度120,载气:氢气 五、实验内容 (1)配制苯、甲苯、二甲苯标准混合液(各取1,5,5)取1μL,测谱图,归一

气固吸附等温线的分类

气固吸附等温线的分类 陈思 化学与化工学院 14级化学基地班 201417110005 摘要:论述了从早期的BDDT 的5种类型吸附等温线,到 IUPAC 的6种类型吸附等温线,再到基于 Ono-kondo 晶格模型的 Gibbs 吸附分类的5种类型吸附等温线,并讨论了与各种类型吸附等温线类型相对应的吸附过程和机理。 关键词:气固吸附;等温线;分类;机理 1.引言 温度一定时,反映吸附质平衡分压p与吸附量a之间关系的曲线称为吸附等温线【1】。吸附等温线是有关吸附剂孔结构、吸附热以及其它物理化学特征的信息源。在恒定的温度和宽范围的相对压力条件下可得到被吸附物的吸附等温线。正确判断吸附等温线类型,对于吸附剂孔结构等参数的计算是非常重要的。 IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry,国际纯理论与应用化学协会)手册上就有说明:对于吸附过程的研究,第一步就是“确定吸附等温线的类型,然后再确定吸附过程的本质”【2】。 吸附等温线是吸附相平衡的具体描述,是吸附分离装置设计所必需的参数。对于气固吸附相平衡的研究,人们通常都是从对所研究的吸附等温线的归类开始入手的。通过对一系列吸附等温线的分类,人们可以更好地理解各种吸附机理并建立相应的理论模型。 目前,相关文献报导的众多吸附等温线包括了种类繁多的吸附剂和吸附质,然而这些吸附等温线还是呈现出一定的规律性,根据吸附线形状或吸附发生的压力及温度不同有以下几种分类方法。 2.BDDT 的 5 种类型吸附等温线 1940 年,在前人大量的研究和报道以及从实验测得的很多吸附体系的吸附等温线基础上,Brunauer S.,Deming L. S.,Deming W. E.和Teller E.等人对各种吸附等温线进行分类,将吸附等温线分为5类(如图 1 所示),称为 BDDT 分类【3】,也常被简称为 Brunauer 吸附等温线分类。 图1 BDDT 吸附等温线的5种类型【4】 类型Ⅰ是Langmuir 型曲线,表示吸附剂毛细孔的孔径比吸附质分子尺寸略大时的单层分子吸附或在微孔吸附剂中的多层吸附或毛细凝聚。该类吸附等温线,在吸附质平衡分压较小时,吸附量随气体分压的增大而增大,近乎成直线关系;在气体平衡分压很大时,吸附量

固体表面物理化学第一章复习总结

第一章固体材料与表面结构 表面物理化学性质的特殊性 1、组成(成分偏析、表面吸附) 2、原子排列结构(重排)、原子振动状态等 3、悬挂键,化学性质活泼 4、周期势场中断,表面电子状态差异 表面浓度(surface concentration) Area of unit cell =(0.3 x 10-9)2m2 1 atom per unit cell 表面原子浓度= 1/ (0.3 x 10-9)2= 1.1 x 1019atoms m-2= 1.1 x 1015atoms cm-2 体相原子浓度=3.7*1022cm-3 分散度 随原子数增加,D下降。颗粒尺寸增加,D下降。 立方八面体,催化剂理论模型中常用的颗粒形状,是热力学平衡条件下表面能最低的形状。 表面粗糙度

表面形貌非均匀性 1、平台 2、螺型位错 3、刃型位错 4、8、10、外来吸附原子 5、单原子台阶 6、9、11、褶皱 7、扭折 原因:由于固体表面原子的组成、排列、振动状态和体相原子的不同,由于悬挂键导致的化学性质活泼,以及周期性的势场中断导致的表面电子状态差异,固体表面形成很多导致表面形貌非均匀性的元素。 位错密度 位错分割平台 表面原子排列有序性 表现在具有一定原子间距,二维周期性 1、具有底物结构 2、表面原子重排 原矢

米勒指数(miller index) 晶面间距d(hkl) 晶体类型:体心立方,面心立方,简单立方 在立方晶系中,晶向和晶面垂直 Wood记号和矩阵表示(必考) 100,110,111

选取基矢时,若中心包含原子,则写成c(q×r) 矩阵表示: 固体表面性质简介 1、相界面(Gibbs界面) 2、表面热力学函数 其他类推:S,G,G s 3、固体表面能的理论估算 表面自由能 表面的分子处于一种比体相更大的自由能状态,这是由于在表面缺乏最近邻的相互作用。 减小表面能的方法

1气固催化反应的七个步骤

1气固催化反应的七个步骤 1)气体反应物通过滞留膜向催化剂颗粒表面的传质(外扩散) 2) 气体沿微孔向颗粒内的传质(内扩散) 3)气体反应物在微孔表面的吸附 4)吸附反应物在催化剂表面的反应 5)吸附产物的脱附 6)气体产物沿微孔向外扩散(内扩散) 7)气体产物穿过滞流膜扩散到气流主体(外扩散) 1,7为外扩散过程 2,6为内扩散过程 3,4,5为化学动力学过程 (本征动力学) 2颗粒反应速率 外扩散很慢 c A0>>c As ≈c A ≈0 r ≈N A =k G c A0 外扩散(external transfer)的速率: N A = k G a(c Ag -c As ) N A = k g a(p Ag -p As ) 传质 传热(T s -T 0)max =(k G /h) (-?H) (c A0-c Ae ) 内扩散很慢 c A0 ≈ c As > c A r=ηr s (c As ) ≈ ηr s (c A0) 3分子内扩散 气体在催化剂内的扩散属孔内扩散,根据孔的大小分为两类:孔径较大时,为一般意义上的分子扩散;孔径较小时,属克努森(Knudson )扩散 费克(Fick )扩散定律 ※当微孔孔径远大于分子平均自由程时,扩散过程与孔径无关,属分子扩散。 ※努森扩散 、 D K,j 为克努森扩散系数; T 为温度, K r 为微孔半径,cm M j 为组分j 的相对分子质量 ※综合扩散 有效扩散系数:Dej = ( 12A A A A s cm :d d d d --=扩散系数D z c S D t n ∑≠-=N j k jk k j jm D y y D 111()123,0s cm /107.910-?=>j j K M T r D d 时λ()j K jm j D D D a N N y N N N N a D ay D D ,B A A B A A B AB A kj 1 110A B A ,1/1/11+==-=+=-+=,等分子扩散,率组分在气相中的摩尔分:组分的扩散通量,:

气相色谱法

气相色谱法测定丁醇中少量甲醇含量 一、实验目的 1. 掌握用外标法进行色谱定量分析的原理和方法。 2. 了解气相色谱仪氢火焰离子检测器FID的性能和操作方法。 3. 了解气相色谱法在产品质量控制中的应用。 4. 学习气相色谱法测定甲醇含量的分析方法。 二、实验原理 在丁醇生产的过程中,不可避免地有甲醇产生。甲醇是无色透明的具有高度挥发性的液体,是一种对人体有害的物质。甲醇在人体内氧化为甲醛、甲酸,具有很强的毒性,对神经系统尤其是视神经损害严重,人食入 5 g 就会出现严重中毒,超过 12. 5 g 就可能导致死亡,在白酒的发酵过程中,难以将甲醇和乙醇完全分离,因此国家对白酒中甲醇含量做出严格规定。根据国家标准(GB10343-89),食用酒精中甲醇含量应低于0.1g?L-1(优级)或0.6 g?L-1(普通级)。 气相色谱法是一种高效、快速而灵敏的分离分析技术,具有极强的分离效能。一个混合物样品定量引入合适的色谱系统后,样品被气化后,在流动相携带下进入色谱柱,样品中各组分由于各自的性质不同,在柱内与固定相的作用力大小不同,导致在柱内的迁移速度不同,使混合物中的各组分先后离开色谱柱得到分离。分离后的组分进入检测器,检测器将物质的浓度或质量信号转换为电信号输给记录仪或显示器,得到色谱图。利用保留值可定性,利用峰高或峰面积可定量。 外标法是在一定的操作条件下,用纯组分或已知浓度的标准溶液配制一系列不同含量的标准溶液,准确进样,根据色谱图中组分的峰面积(或峰高)对组分含量作标准曲线。在相同操作条件下,依据样品的峰面积(或峰高),从标准曲线上查出其相应含量。利用气相色谱可分离、检测丁醇中的甲醇含量,在相同的操作条件下,

第四章气固相催化反应宏观动力学

第四章 气-固相催化反应宏观动力学 在多孔催化剂进行的气-固相催化反应由下列几个步骤所组成: ① 反应物从气相主体扩散到催化剂颗粒的外表面。 ② 反应物从外表面向催化剂的孔道内部扩散。 ③ 在催化剂内部孔道所组成的那表面上进行催化反应。 ④ 产物从那表面扩散到外表面。 ⑤ 产物从外表面扩散到气流主体。 ①、⑤称为外扩散;②、④称为内扩散;③为本征动力学所描述,存在传质、传热现象(传质系数、传热系数), 描述以上五个步骤的模型称为宏观动力学模型。 §4.1气-固相催化反应的宏观过程 一、气-固相催化反应过程中反应组分的浓度分布 以催化活性组分均匀分布的球形催化剂为例,说明催化反应过程中反应物的浓度分布。 死区:可逆反应,催化剂颗粒中反应物可能的最小浓度是颗粒温度夏的平衡浓度C *A ,如果在距中心半径R d 处反应物的浓度接近平衡浓度,此时,在半径R d 颗粒内催化反应速率接近于零,这部分区域称为“死区”。 二、 内扩散有效固子与总体速率 内扩散 内表面上的催化反应 }同时进行,使催化剂内各部分的反映速率并不一致,越接近于外表面,反 应物浓度↗,产物浓度↘,颗粒处于等温时,越接近于外表面,单位内表面上催化反应速率↗,内扩散有效因子(或内表面利用率)ζ: 等温催化剂单位时间颗粒中实际反应量与按外表面组分浓度及颗粒内表面积计算的反应量之比。 i A s S A s S C f k dS C f k i )()(0 ?= ζ K S 为按单位内表面积计算的催化反应速率常数。 S i 为单位体积催化床中催化剂的内表面积。 定态下,单位时间内催化剂颗粒外表面由扩散作用进入催化剂内部的反应组分量与单位时间内整个催化剂颗粒中实际反应的组分量相等,所以 速率 及内表面积计算的反映按反应组分外表面浓度梯度计算的扩散速率按反应组分外表面浓度= ζ 即单位时间内从气流主体扩散到催化剂外表面的反应组分量也必等于颗粒内实际反应量, C A C C C C C C A P P

固气界面吸附

固气界面吸附 吸附是指流体(气体或液体)与固体多孔物质接触时,流体中的一种或多种组分传递到多孔物质外表面和微孔内表面并附着在这些表面上形成单分子层或多分子层的过程。 固体表面的特点 和液体一样,固体表面上的原子或分子的力场也是不均匀的,所以固体表面也有表面张力和表面能。但由于固体分子或原子不能自由移动,因此它表现出以下的特点: 1固体表面分子(原子)移动困难固体表面不像液体那样易于收缩和变形,因此固体表面张力的直接测定比较困难。任何表面都有自发降低表面能的倾向,由于固体表面维于收缩,所以只能靠降低表面张力的方法来降低表面能,这也是固体表面能产生吸附作用的根本原因。 2固体的表面是不均匀的从原子水平上看,固体的表面是不规整的,存在多种位置,有附加原子,台阶附加原子,平台,平台空位,扭结原子等等。这些表面原子的差异,主要表现在它们的配位数的不同。这些不同类型的原子,它们的化学行为也不相同,吸附热和催化活性差异很大。另外,表面态能级分布是不均匀的,不同于均匀的体内电子态。 3固体表面层的组成不同于体相内部固体表面除在原子排队布及电子能级上与体相有明显不同外,其表面化学组成也往往与体相存在很大的差异。由多种元素组成的固体,由于具有趋势向于最小表面自由能及吸附质的作用,使某一元素的原子从体相向表层迁移,从而使它在表层中含量高于在体相的含量,这种现象称为表面偏析。它不仅与固体的种类及所暴露出的晶面有关,还受环境气氛的影响。 总之,固体表面结构和组成的变化,将直接影响到它的使用性能,吸附行为和催化作用等。 吸附等温线 当气体在固体的表面发生吸附时,固体叫做吸附剂,气体叫做吸附质。在发生气固吸附时,在一定的条件下(T,p),单位质量的固体在达到吸附平衡时,吸附气体的体积V(换算成标准状态下(STP)或物质的量称为吸附量q。 如q=V/m 实验表明,对于给定的系统(即一定的吸附剂与一定的吸附质),达到吸附平衡时的吸附量与温度和压力有关,即q=f(T,P) 在固定一个变量时,可以有三种吸附曲线,这三种吸附曲线是相互联系的,从一种吸附曲线可以得到另一种吸附曲线。三种吸附曲线各有用处,其中以吸附等温线被人们研究得最多。通过对吸附情况的实验测定,人们可以了解固体的许多性质,如表面积,孔径分布等。