古生物地层学复习资料-2

第1-2章

1. 什么是化石,标准化石,化石的保存类型有哪几种?

化石:保存在岩层中地质历史时期的生物遗体、生物活动痕迹及生物成因的残留有机物分子。

标准化石:具有在地质历史中演化快、延续时间短、特征显著、数量多、分布广等特点的化石。

化石保存类型有:实体化石、模铸化石、遗迹化石、化学化石。

2. 如何区分原地埋藏的化石与异地埋藏的化石?

答:原地埋藏的化石保存相对较完整,不具分选性和定向性,生活于相同环境中的生物常伴生在一起;而异地埋藏的化石会出现不同程度破碎,且分选较好,不同生活环境、不同地质时期的生物混杂,具有一定的定向性

3. 石化作用过程可以有(矿质充填作用)、(置换作用)和(碳化作用)三种形式。

4. 进化的不可逆性。阐述生物演化的主要阶段。

进化的不可逆性:已演变的生物类型不可能回复祖型;已灭亡的类型不可能重新出现。(意义:地层划分对比的理论依据)

第3章---原生动物门

1.“虫筳”繁盛于(C-P纪)时期的(盐度正常的浅海)环境中,是该时期的标准化石

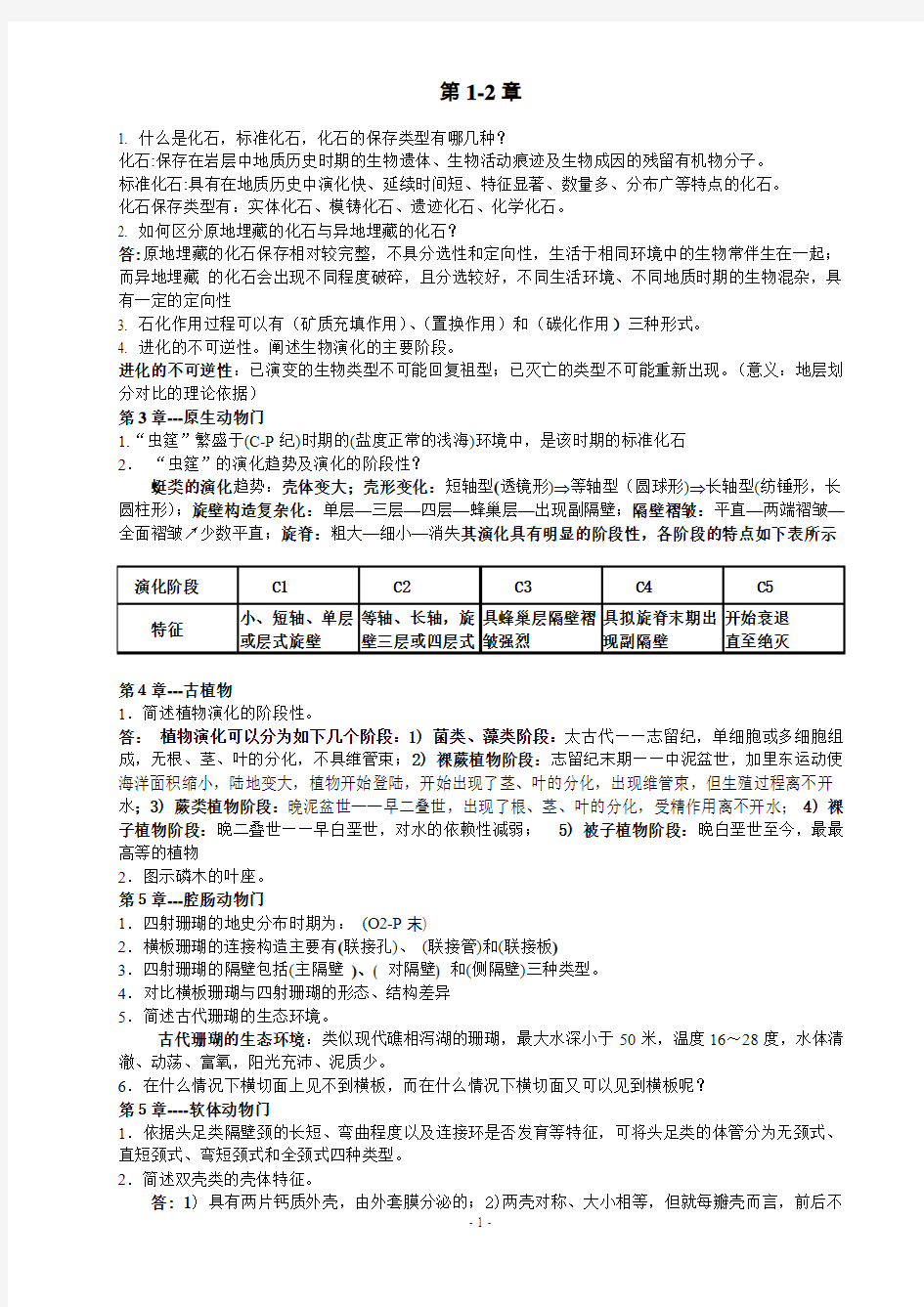

2.“虫筳”的演化趋势及演化的阶段性?

蜓类的演化趋势:壳体变大;壳形变化:短轴型(透镜形)?等轴型(圆球形)?长轴型(纺锤形,长圆柱形);旋壁构造复杂化:单层—三层—四层—蜂巢层—出现副隔壁;隔壁褶皱:平直—两端褶皱—全面褶皱↗少数平直;旋脊:粗大—细小—消失其演化具有明显的阶段性,各阶段的特点如下表所示

演化阶段C1 C2 C3 C4 C5

特征小、短轴、单层

或层式旋壁

等轴、长轴,旋

壁三层或四层式

具蜂巢层隔壁褶

皱强烈

具拟旋脊末期出

现副隔壁

开始衰退

直至绝灭

第4章---古植物

1.简述植物演化的阶段性。

答:植物演化可以分为如下几个阶段:1) 菌类、藻类阶段:太古代——志留纪,单细胞或多细胞组成,无根、茎、叶的分化,不具维管束;2) 裸蕨植物阶段:志留纪末期——中泥盆世,加里东运动使海洋面积缩小,陆地变大,植物开始登陆,开始出现了茎、叶的分化,出现维管束,但生殖过程离不开水;3) 蕨类植物阶段:晚泥盆世——早二叠世,出现了根、茎、叶的分化,受精作用离不开水;4) 裸子植物阶段:晚二叠世——早白垩世,对水的依赖性减弱;5) 被子植物阶段:晚白垩世至今,最最高等的植物

2.图示磷木的叶座。

第5章---腔肠动物门

1.四射珊瑚的地史分布时期为:(O2-P末)

2.横板珊瑚的连接构造主要有(联接孔)、(联接管)和(联接板)

3.四射珊瑚的隔壁包括(主隔壁)、( 对隔壁) 和(侧隔壁)三种类型。

4.对比横板珊瑚与四射珊瑚的形态、结构差异

5.简述古代珊瑚的生态环境。

古代珊瑚的生态环境:类似现代礁相泻湖的珊瑚,最大水深小于50米,温度16~28度,水体清澈、动荡、富氧,阳光充沛、泥质少。

6.在什么情况下横切面上见不到横板,而在什么情况下横切面又可以见到横板呢?

第5章----软体动物门

1.依据头足类隔壁颈的长短、弯曲程度以及连接环是否发育等特征,可将头足类的体管分为无颈式、直短颈式、弯短颈式和全颈式四种类型。

2.简述双壳类的壳体特征。

答: 1) 具有两片钙质外壳,由外套膜分泌的;2)两壳对称、大小相等,但就每瓣壳而言,前后不

对称;3) 通过韧带、铰合构造、闭壳肌控制两壳的开合;4) 铰合的一侧为背、相对的一侧为腹;5) 壳顶(或壳喙)偏向于壳的前背部,同心状纹饰前端密、后端稀;外套湾位于后端

第5章---节肢动物门

1.三叶虫属于(节肢)动物门(三叶虫)纲,是(寒武纪与奥陶纪)时代的标准化石,生活于_正常浅海_ 环境中。

2.莱德利基虫属节肢_ 动物门三叶虫纲,其繁盛于早寒武世时代。

3.试述三叶虫的地史分布特征。

分布时限:寒武纪至二叠纪最繁盛期:寒武纪,占统治地位退居次要:奥陶纪,不占统治地位急剧衰退:志留纪至二叠纪,只留少数类别灭绝:二叠纪末

第5章---腕足动物门

1.比较腕足类与双壳类的壳体的形态、结构差异。

腕足类双壳类

单瓣壳两侧对称两侧不对称

双壳类大小不等大小相等

双壳类分背,腹分左右

对称面垂直两壳接合面位于两壳接合面上

固着构造肉径孔足丝凹口(缺)

齿和槽分别在不同壳在同一壳上间列

4.长身贝类的繁盛时代为石炭纪–二叠纪,石燕贝类的繁盛时代为(S-D-C-P)。

第5章---笔石动物

1.笔石动物生活于(海洋)环境中,是(奥陶纪-志留纪)地史时期的标准化石。

2.树形笔石的胞管可分为(正胞管)、(副胞管)和(茎胞管)三种类型。

3.笔石页岩相?

黑色页岩中含大量笔石,几乎不含其他化石,并含有较多的炭质和硫质成分,常见黄铁矿化,反映一种较深水的滞流还原环境---指相化石

第5章---古脊椎动物

1.试述脊椎动物演化的重大事件?

第6章---遗迹化石

1.遗迹化石的定义:是古代生物在底层内或底层层面上进行各种生命活动所留下的痕迹,被沉积物而充填、埋藏后,再经后期成岩的石化作用而形成的。

第7章

1.地史学的主要研究内容包括生物演化史、沉积演变史和地壳构造发展史_三大方面。

2.大陆漂移学说是德国科学家魏格纳提出的,化石层序律是英国工程师_史密斯_提出的。

3.解释地层叠覆律。

地层叠覆律: 原始地层自下而上是从老到新的(上新下老)。

4.地史学的定义。

答:地史学是研究地球及其生物界的形成和发展历史的学科,其主要任务是运用动力地质学、古生物学、矿物学、岩石学和构造地质学方面的知识,分析和推论地质时期地球岩石圈、水圈、气圈和地表生物界在时间上的发展和演变历史。

5.岩石地层单位可以分为(群)、(组)、(段)、和(层)四级,其中(组)为最基本的单位。

6.全球岩石圈板块可以划分为:欧亚、印澳、美洲、太平洋、非洲、南极洲。

7.沉积相、沉积环境、瓦尔特相律、沉积旋迴的概念。

沉积环境)一个具有独特的物理、化学和生物特征的自然地理单元

沉积相——反映沉积记录成因(环境、条件和沉积作用)的岩石特征和生物特征的综合。即沉积记录成因的物质表现。

瓦尔特定律:只有在地理(空间)上彼此有横向毗邻关系的那些相和相区才能原生地在垂向层序上依

次叠覆。

8.古板块边界的识别标志主要包括蛇绿岩套、混杂堆积、双变质带等方面。

9.年代地层单位分为(宇)、(界)、(系)、(统)、(阶)和(时代)六级。

10.沉积环境的判断标志为(生物标志)、(物理标志)、(化学标志)。

11.威尔逊旋迴分为(胚胎期)、(初始洋盆期)、(成熟大洋期)、(衰退大洋期)、(残余洋盆期)、(消亡期)六个阶段。

12.多重地层单位可以概括为(岩石地层单位系统)和(年代地层单位系统)两类地层系统。

13.何谓地层划分,划分地层的方法有哪几种并分别叙述其含义。

地层划分:根据地层的特征和属性(如岩性、化石和不整合面等)将地层组织成相应的单位。岩石地层划分对比(岩性相同或大致相同的连续岩层可以划分为一个岩石地层单位,岩性不同的地层体应该划分为不同的岩石地层单位。);古生物进行地层对比(运用古生物进行地层对比的依据:标准化石、组合带);同位素年龄测定与地层划分对比;磁性地层对比;地震地层划分对比

14.穿时性。

岩石地层单位是根据地层的岩石学及地层结构等特征确定的,而这些特征是随沉积环境的变迁或沉积作用方式的演变而变化的。因此,多数岩石地层单位和年代地层单位的界线不一致,或岩石地层单位的界线与年代地层单位的界线斜交。这种现象称为岩石地层单位的穿时。

15.简述岩石地层单位与时间地层单位的关系。

16.单位层型,界线层型,金钉子。

单位层型:即地层单位的典型剖面,作为说明和识别一个地层单位的标准。

界线层型:给定和识别一个地层界线作标准用的一特殊岩层序列中的一个特殊点,即―金钉子‖

第8章----前寒武系

1.简述前寒武纪华北板块的成因历史。

太古宙→陆核的形成期

古元古代→原地台形成期

中-新元古代→似盖层和盖层形成期

6. 我国古太古界~新太古界的分布主要局限于华北地区,岩性以变质岩为主。

7.伊迪卡拉裸露动物群出现于晚震旦世时期。

8.南华纪(成冰纪)~震旦纪(埃迪卡拉纪)地层在我国宜昌峡东地区发育完整,自下而上依次发育莲沱组、南沱组、陡山沱组和灯影组。

第9章----寒武纪

1.张夏组属中寒武统,长山组属上寒武统。

2. 名词解释:小壳动物化石

答: 小壳动物化石出现于震旦纪末期(灯影组中的圆管螺),繁盛于寒武纪,个体微小(1~2mm),具有外壳的多门类海生无脊椎动物,统称为小壳化石(small shelly fossils),包括软舌螺、腹足类、腕足类、单板类、海绵及一些分类地位不明的物种,出现于最古老的三叶虫之前。

第9章----奥陶纪

1.奥陶纪最重要的生物化石类型包括笔石、三叶虫和鹦鹉螺等。

2.华北唐山奥陶系剖面自下而上发育有冶里组、亮甲山组、下马家沟组和上马家沟组的地层3.华南地区奥陶纪自西向东,为稳定类型的扬子区,相对活动类型的江南区和东南区,海域性质自西向东表现为陆棚陆表海→边缘海→岛弧海。

4.以湖北宜昌剖面为例,简述扬子区奥陶纪地层发育及岩相古地理特征。

答:湖北宜昌剖面为扬子板块的奥陶系标准剖面,以正常浅海灰岩为主,闭塞滞留非正常海页岩为辅的灰岩与页岩互层,地层发育特征及沉积环境如下:

上覆地层: 下志留统,上奥陶统:五峰组:黑色页岩,滞留非正常浅海;临湘组:含泥裂纹瘤状灰岩(泥质灰岩),正常浅海;中奥陶统:宝塔组:灰白色.灰褐色龟裂纹灰岩,正常浅海;庙坡组

:黑色页岩与薄层泥质灰岩互层,滞留非正常海;

下奥陶统:牯牛潭组:灰色薄层瘤状灰岩,浅海;大湾组:上部壳相灰岩,下部灰绿色岩夹瘤状灰岩,滞留非正常海—浅海;红花园组:含燧石结核的灰黑色灰岩,浅海;分乡组:薄层灰岩夹黄绿色页岩,闭塞非正常浅海;南津关组:薄层灰岩夹生物碎屑、鲕状、燧石灰岩和白云质灰岩,正常浅海;下伏地层:上寒武统

第9章----志留纪

1.志留纪扬子地台、东南地区的沉积组合类型与寒武、奥陶系比较,有何显著的不同?

第9章----加里东构造阶段地史特征概述

1.地质历史中的南方冈瓦纳大陆包括现在的非洲、南美、澳大利亚、印度和南极。2.加里东构造阶段,华北、塔里木板块与扬子板块以古秦岭洋洋相隔。

第9章----泥盆纪

1.泥盆纪生物界面貌发生重大变化,出现陆生植物,淡水鱼大量繁盛,体现了生物征服大陆的进化过程。

2.泥盆纪我国塔里木-华北板块区大部分处于剥蚀状态,仅在祁连山南、北坡和塔里木板块边缘发育以陆相红色建造为主的沉积。

3.试述加里东运动对华南古构造、古地理的影响。

4.根据柱状对比图及沉积示意图,分析华南泥盆纪海侵方向及地层超覆。

第9章----石炭纪

1.从植物分区来看,华夏、欧美区属华夏、欧美区属热带植物区,以石松、节蕨、科达繁盛为代表

2.比较我国华北及华南石炭纪地史特征的不同。华南中晚石炭世古地理有何特色?

第9章----二叠纪

1.二叠纪末期绝灭的生物包括:“虫筳”、三叶虫、四射珊瑚和横板珊瑚、长身贝等多种类型。2.早、中二叠世末期的地壳运动使北方海槽基本升起,与华北-塔里木连成一片,致使中国沿昆仑-秦岭一线为界,出现“南海北陆”的对峙局面。

3.以黔中剖面为例,简述华南地区二叠纪地层发育特征及沉积环境变化。

答:.华南地区早二叠世末期普遍发生海退,中二叠世初又下降接受沉积,下、中二叠统之间发育平行不整合;中二叠统以浅海灰岩为主,分布广泛;上二叠统普遍发育海陆交互相及陆相含煤地层,上部为海相。黔中剖面为该地区二叠系的标准剖面,地层特征如下:上覆地层:下三叠统

上二叠统:海陆交互

大隆组:黄灰色燧石层和硅质页岩为主,底部夹黑色页岩和薄的烟煤

长兴组:灰黑色厚层状灰岩,含燧石团快和条带,下部夹泥质灰岩

龙潭组:黑色页岩、砂岩及薄层灰岩夹燧石层及煤线

中二叠统

茅口组:浅灰色及白色块状灰岩浅海

栖霞组:深灰、黑蓝色块状灰岩,含大量燧石结核

梁山组:褐色页岩、砂岩夹煤层海侵,近海沼泽

下二叠统

马平组:灰色,灰白色厚层纯灰岩为主浅海—海退

上石炭统威宁组

4.华北及华南二叠纪古地理、古气候有何变化?

5.中国东部二叠纪含煤地层的时空分布有何规律?

6.二叠纪末生物界有何重大变化?

7.晚二叠世早期康滇古陆两侧玄武岩喷发有何古构造意义?

第9章----海西构造阶段的地史特征概述

1.名词解释:海西构造运动。

答:人们将泥盆纪~石炭纪~二叠纪(即晚古生代)为主的地壳运动发展阶段称为海西构造阶段,海西构造阶段发生的构造运动称为海西构造运动,海西构造阶段升起的褶皱带称为海西褶皱带。

2.你认为联合古陆的形成史可分为几个阶段?其主要特征是什么?

第10章----三叠纪

1.简述印支构造阶段全球海、陆变迁。

答:三叠纪为印支运动构造阶段,全球处于联合古陆增生、扩大、鼎盛至古陆逐渐分裂、漂移的过渡时期。

二叠纪后期至三叠纪早期:全球大陆漂移汇集形成一个全球统一的巨大的联合大陆(泛大陆),泛大陆周围为泛大洋。

三叠纪后期,劳亚大陆与冈瓦纳大陆分裂,特提斯海向西延伸,形成近东西向、较狭窄的特提斯海西段;冈瓦纳大陆本身也开始分裂,印度板块、澳洲-南极州板块与南美-非洲板块分离,同时特提斯洋板块向欧亚板块俯冲,发生强大的构造运动(即印支运动)

2.二叠纪后期至三叠纪早期,全球大陆漂移汇集形成一个全球统一的巨大的联合大陆(泛大陆),泛大陆周围为泛大洋。

3. 早、中三叠世华南海生生物属何生物分屋? 晚三叠世有什么变化?原因何在?

4. 中国三叠纪的植物分区界线何在? 各代表什么气候?代表性分子是什么?

5. 三叠纪与二叠纪生物面貌有何重大不同?

6. 印支I期运动引起的拉丁期大海退对华南有什么影响? 产生了什么结果?各地区的表现有何不同?

7. 晚三叠世华南的古地理及古气候与早、中三叠世有何重要不同?

8.华北、华南地区三叠纪地史有何重大区别?

第10章----侏罗纪----白垩纪

1.印支运动后,中国大陆主体处于陆地环境,以昆仑-秦岭-大别山为界的南海北陆的地理格局结束;受太平洋板块俯冲的影响,以兴安岭-太行山-雪峰山为界的东西差异开始显现。

2. 简述陕甘宁盆地侏罗纪的地层发育及沉积特征。

3.侏罗纪被称为“裸子植物的时代”的时代、“爬行类时代”时代、“菊石的时代时代

4.从哪些特征可以看出辽西地区在侏罗、白垩纪是活动的小型断陷盆地?

5.从哪些特征可以看出侏罗、白垩纪川滇大型内陆盆地是一个稳定的盆地?

6.燕山运动的时间、期次、表现及影响。

7.T-P-N动物群、E-E-J动物群的主要分子及其时代。

8.东部火山活动带在J3-K期间有何变化规律?

9.恐龙绝灭于白垩纪末期时期。

10.简述松辽盆地白垩纪的地层发育特征及沉积环境变化。

第11章----中、新生代地史特征概述

1.分析造成白垩纪末期的生物绝灭事件的可能的原因

2.喜马拉雅山系何时形成?她对古构造、古地理、古生物的发展演变有何影响?

3.与中生代比较,新生代的古构造、古地理、古气候和沉积类型各有什么特征?

第11章----地史过程中的一些规律

1.依据构造运动的旋回性,自早古生代以来,可以分为:(震旦-加里东旋回)、(海西旋回)、(印支旋回)、(燕山旋回)、(喜马拉雅旋回)几个构造阶段

2.地质历史时期发生了多次生物绝灭事件,三次较大的生物绝灭事件分别发生于(泥盆纪晚期)、(二叠末期)和(白垩末期),这些时期都处于太阳系G值曲线的特征点时刻。

古生物学复习

古生物学复习 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

古生物学理论1.古生物学概念 古生物学是研究地质历史时期的生物界及其发展的科学。 化石定义 保存在岩层中地质历史时期的生物遗体、生命活动的遗迹及生物成因的残留有机物分子。 化石保存条件有哪些 化石形成条件:1)生物本身条件(硬体、矿物成分) 2)生物死后的环境条件(生物方面要求水动力弱,还原条 件,细菌分解作用少、酸碱性) 3)埋藏条件(埋藏快、沉积细、搬运短、泥质) 4)时间因素(时间长) 5)成岩条件(压实与重结晶作用) 化石保存类型包括哪些 化石的保存类型: 1)实体化石:指经石化作用保存下来的全部生物遗体或部分生物遗体化石(包括不完整实体和完整实体) 2)模铸化石:指生物遗体在岩层中的印模和铸型 印痕化石:生物遗体陷落在细粒碎屑或化学沉积物中留下来生物软体的 印痕

印模化石:即生物硬体在围岩表面上的印模,包括外模和内模 核化石:即生物结构形成的空间或生物硬体溶解后形成的空间,被沉积物充填固结后,形成与原生物体空间大小和形态相似的实 体,包括内核和外核 铸型化石:是当贝壳埋在沉积物中已形成了外模和内核后,壳质全部 溶解,并被后来的矿物质填充所形成的化石3)遗迹化石:指保存在岩层中古代生物生活活动留下的痕迹和遗物 4)化学化石:地史时期生物有机质软体部分虽然遭受破坏未能形成化石,但分解后的有机成分,如脂肪酸,氨基酸仍可残留在岩石中化石化作用定义 化石的石化作用是指埋藏在沉积物中的生物遗体在成岩过程中经过物理化 学作用的改造而形成化石的作用 化石化作用类型有哪些 石化作用类型:1)矿质充填作用 2)置换作用 3)碳化作用 2.古生物的分类等级由大到小分别是 界、门、纲、目、科、属、种 5界分类系统包括 原核生物界、原生生物界、植物界、真菌界和动物界 3.国际命名法规-------双名法(P26) 4.小壳动物群含义 小壳动物群:在灯影组顶部,以小壳动物的出现做为寒武系的底界,为第

古生物学与地层学(含:古人类学)专业研究生培养方案

古生物学与地层学专业(070903)研究生培养方案 一、培养目标 培养我国社会主义建设、科学研究与教育事业需要的古生物学及地层学专业人才,掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想的基本原理,坚持四项基本原则,热爱祖国,遵纪守法,品德良好,并具备严谨的科学态度和优良的学风。 1.硕士学位 硕士学位获得者应掌握古生物学和地层学的系统理论知识和基本实验技能,了解本领域的研究动态,基本上能独立开展与本学科有关的科学研究和生产工作。学位论文应具有一定的创新性和学术价值。 2.博士学位 博士学位获得者应系统掌握古生物学和地层学的基本理论,具有广泛而坚实的理论基础与熟练的实验技能,了解本学科的发展历史、现状和最新研究动态,能独立承担与本学科有关的研究课题及教学工作。学位论文要求具有重要的学术意义,并具有一定的独创性。论文在广度和深度两方面均需达到相应的要求。 二、研究方向 古生物学是研究古生物分类、生态、起源与演化的基础学科,而与古生物学密切相关的地层学则研究地壳物质的形成顺序、时空更替、环境变迁和地壳发展的阶段及其规律。古生物学及地层学的研究成果不仅具有重要的科学意义,而且也是沉积矿藏勘探与开发的必备资料。本学科的研究方向主要有:(1)理论古生物学;(2)古生物系统学;(3)微体古生物学;(4)古生态学;(5)古生物地理;(6)生物事件与环境;(7)地层学及矿产地质;(8)古海洋与古气候;(9)沉积与古地理。 三、招生对象 1.硕士研究生:已获学士学位的在职人员和应届本科毕业生,并经全国硕士研究生统一考试合格、再经面试合格的人员。《基地班》本科生入学后三年完成基础课程和学位课程、学分积达到要求者,可免试推荐为硕士研究生。 2.博士研究生:已获硕士学位的在职人员、应届硕士毕业生,并经博士生入学考试及面试均合格的人员。 四、学习年限 硕士研究生三年,硕-博连读五年,博士研究生三年。 五、课程设置 (一)硕士阶段 A类: 科学社会主义理论和实践(2学分) 自然辩证法(2学分) 第一外语(4学分) B类: 大陆岩石圈动力学(3学分)

古生物地层学思考题答案.docx

《古生物地层学思考题》 第1?2章 1.什么是化石,标准化石,化石的保存类型有哪儿种? 化右:保存在岩层屮地质历史时期的生物遗体、工物活动痕迹及工物成因的残留有机物分子。标准化石:具有在地质历史屮演化快、延续时间短、特征显著、数量多、分布广等特点的化石。 化石保存类型有:实体化石、模铸化石、遗迹化石、化学化石。 2.生物进化的总体趋势为(结构构造由简单到复杂)、(生物类型由低筹到高等)、(生活环境由海洋到陆地、空屮和海洋)。 3.就控制物种形成的三个主要因索而言,(遗传、变异)提供物质基础,(隔离)提供条件, (自然选择)决定物种形成方向。 4.生物绝灭的方式有多种,恐龙的绝灭属(集群灭绝人 5.如何区分原地埋藏的化石与异地埋藏的化石? 答:原地埋藏的化石保存相对较完整,不具分选性和定向性,生活于相同环境中的生物常伴生在一起;而异地埋藏的化石会出现不同程度破碎,且分选较好,不同生活环境、不同地质时期的生物混杂,具有一定的定向性 6.石化作用过程可以有(矿质充填作用)、(宜换作用)和(碳化作用)三种形式。 7.海洋生物的生活方式可分为(底栖)、(游泳)和(浮游)三种类型。 &概述“化石记录不完备性”的原因 化石的形成和保存取决于生物类别、遗体堆积环境、埋藏条件、时间因索、成岩作用条件。并非所有的生物都能形成化石。古生物已记录13万多种,人量未知。现今我们能够在地层中观察到的化石仅是各地史时期生存过的生物群中极小的一部分。 9.什么是重演律?什么是化学(分子)化石? 重演律一个体发育是系统发生的简短而快速重演 化学(分子)化右:分解后的古生物有机组分(如脂肪酸、氨基酸等)残留在地层屮形成的化石。 10.印模化石与印痕化石如何区别 印模化石:生物硬体在FBI岩表而上的卬模。(包括:外模、内模、复合模。)外膜反映原来生物换体外表形态及结构,内膜反映换体内部的构造。 印痕化石:生物软体陷落在细粒的碎屑物或化学沉积物种,在沉积物屮留下的卬痕经过成岩作用以厉,遗体消失,印痕保存下來。反映生物主要特征。 11.什么是适应辐射与适应趋同? 适应辐射:指的是从一个机先类群,在较短吋间内迅速地产生许多新物种。(某一类群的趋异向着各个不同方向发展,适应多种生活环境。规模大,较短时间内完成) 适应趋同:生物亲缘关系疏远的生物,由于适应相似的生活环境,而在形体上变得相似 12.什么是白然选择?

古生物地史学概论期末复习资料

中国地质大学长城学院资勘1104班王博 古生物 1,古生物学;研究地史时期生物的面貌和发展规律的科学。 2,化石:保存在岩石中地质历史时期的生物遗体和遗迹。 3,标准化石;演化速度快,地理分部广,数量丰富,特征明显,易于识别的化石。 4石化作用及类型;埋藏在沉积物中的生物体,在成岩作用过程中经过物理化学作用的改造而成为化石的过程,包括:矿物充填作用(生物硬体组织中的一些空隙,通过石化作用被一些矿物质沉淀充填,使的生物的硬体变得致密坚实),置换作用(在石化作用过程中,原来的生物体的组成物质被溶解,并逐渐被外来矿物质所充填,如果溶解和填充的速度相当,以分子的形式置换,那么原来生物的微细结构可以被保存下来),碳化作用(石化过程中生物遗体中不稳定的成分经分解和升馏作用而挥发消失,仅留下较稳定的碳质薄膜而保存为化石)三种形式。 5,化石保存类型:①实体化石:经石化作用保存下来的全部生物遗体或一部分生物遗体的化石。②模铸化石:生物遗体在岩层中的印模和铸型。根据与围岩的关系分为印痕化石(生物尸体陷落在细粒碎屑或化学沉积物中留下生物软体的因印痕),印模化石(生物硬体在围岩表面上的印模,包括外膜和内膜。)核化石(由生物体结构形成的空间或生物硬体溶解后形成的空间被沉积物充填固结后,形成与原生物体空间大小和形态类似的实体,包括内核和外核两种)③遗迹化石:保存在岩层中古生代生物生活活动留下的痕迹和遗物。④化学化石:地史时期生物有机质软体遭破坏分解后的有机成分残留在岩层中形成的化石。 6,化石记录的不完备性:由于化石的形成和保存需要苛刻的条件。因此,保存在岩层中的化石实际上只是当时生存物的非常少的一部分,这就是化石记录的不完备性。 7,化石形成条件:①生物本身条件②生物死后的环境条件③埋藏条件④时间条件⑤成岩条件 8,化石的命名原则 各级分类单元均采用拉丁文或拉丁化的文字表示。属以上的学名用一个词来表示,即单名法,其中第一个字母大写;种的名称用两个词表示,即双名法,在种的本名前加上它归属的属名才能构成一个完整的种名。种名前的第一个字母应用小写,但种名前的属名的第一个字母仍应用大写。对于亚种的命名。则要用三名法,即在属和种名之后,再加上亚种名,亚种名的第一个字母也应小写。一般,在各级名称之后写上命名者的姓氏和命名年号,两者用逗号隔开。 9,笔石 胎管:第一个个体分泌的圆锥形外壳,开口朝下,尖端朝上。分成基胎管(螺旋纹)和亚胎管(生长线),亚胎管上具芽孔 线管:胎管上方伸出的一条细线状小管,是一种附着器管 中轴:由线管硬化而成 笔石页岩相:黑色页岩中含大量笔石,几乎不含其他化石,并含有较多的炭质和硫质成分,常见黄铁矿化,反映一种较深水的滞流还原环境---指相化石 笔石的地史分布:整个地史分布∈2 — C1,始现于中寒武世,寒武纪以树形笔石类为主,奥陶纪正笔石类极盛,志留纪开始衰退,早泥盆世末正笔石类绝灭,树形笔石目的少数分子延续到早石炭世绝灭(笔石完全绝灭) 笔石纲的特征:①海生,个体小,群体动物②几丁质硬体,经石化升馏作用而保存为碳质薄膜化石③已灭绝生物,∈2 —C1,始现于中寒武世,寒武纪以树形笔石类为主,奥陶纪正笔石类极盛,志留纪开始衰退,早泥盆世末正笔石类绝灭,树形笔石目的少数分子延续到早石炭世绝灭(笔石完全绝灭)④主要有两大类:树形笔石类(树枝状底栖固着,有三种性质的胞管分为正胞管,副胞管,茎胞管)正笔石(列示,漂浮生活只有正胞管) 10,脊椎动物演化中的几件大事: 颌的出现:有效捕食(棘鱼、盾皮鱼开始),在进化中有重要意义 水生演化为陆生:进化史上又一里程碑(水陆两栖) 羊膜卵:它的出现是进化史上的第三件大事,完全脱离水,成为真正的陆生动物 变温演化为恒温、卵生演化为胎生:能适应复杂多变的环境,加快了动物发展的步伐 11,区分腕足动物和双壳类动物 腕足类壳体由大小不等的两瓣壳组成,较大的壳叫腹壳,较小的壳叫背壳,正视腹或背壳,可发现它左右对称。双壳类两瓣壳大小相等,如我们平常所食的贝类,铰合线两侧对称,每一瓣壳左右不对称。 12,蜓基本特征:指相化石---浅海,底栖,标准化石--生存时代:C-P,钙质微粒状壳,一般大如麦粒,个体一般1mm,大者可达20-30mm,具包旋的多房室壳,常呈纺缍形或椭圆形,有时呈圆柱形,球形或透镜形。 蜓的演化趋势:一般为个体由小变大,壳形由短轴向长轴变化,旋壁由原始单层分化为多层以及蜂巢层的出现, 旋脊由强变弱或演化为拟旋脊. 蜓的地史分布:中石炭世开始繁盛,以纺缍蜓科大量出现为特色.晚石炭世,旋壁具蜂巢层的类别极繁盛.早二叠世为蜓的全盛时期,以拟旋脊和副隔壁出现为特点.晚二叠世逐渐衰亡,形体特殊,晚二叠世末期蜓类绝灭. C1出现;C2蜂巢层出现;P1拟旋脊出现;P2副隔壁出现 13,物种形成的方式:主要有渐变成种、骤变成种和迅变成种 (1)渐变成种:一个物种,通过微小变异的长期积累,逐渐形成一个新种的成种方式,称为渐变成种。又分为继承式和分化式两种形成方式。包括继承式成种、分化式成种 (2)骤变成种:一个物种,通过种内个体的突变,或由不同物种的杂交引起的突变,在短期内形成新种的方式,称为骤变成种,一般不经过亚种阶段。 (3)迅变成种:一个物种,在较短地质时期内迅速分化成新种,以后,新种在长期内保持相对稳定的成种方式称为迅变成种,又称为间断平衡学说。 14.腔肠动物的一般特征: 低等二胚层多细胞后生动物,有组织无器官。 体壁由内胚层、外胚层和中胶层组成,由体壁包围形成肠腔,司消化和吸收作用。 身体多呈轴射对称,少数为两侧对称。体型可以归纳为水螅型和水母型两类。这两种体型往往是一种腔肠动物生活史的两个阶段。 前寒武纪晚期已出现,化石均为印模,古生代以来出现具硬体的门类。15,三叶虫纲的基本特征:①节肢动物中已绝灭的一类,C-P②动物体纵、横均三分③扁平,分背腹两面,三叶虫的背甲被两条纵沟分为一个轴叶和两个肋叶而成三叶,因而称三叶虫.④个体一般3-10厘米,小者数毫米,大者可达70厘米左右⑤海生、底栖、爬行 地史学 沉积相:形成于特定古沉积环境的一套有规律的岩石特征和古生物特征组合。 沉积环境:一个有特定的物理,化学和生物条件的具有特殊沉积条件的自然地理单元。 相变:沉积相在空间上的横向变化。 瓦尔特相律:只有那些目前可以观察到是彼此相邻的相和相区,才能原生的重叠在一起。 生物相:一些较大的生物组合或生物群的区域面貌。 相标志:能反映沉积环境条件的原生生物特征和沉积特征。 牵引流:以床沙载荷方式进行搬运和沉积的流体。重力流:含大量弥散沉积物高密度流体,分为泥石流,颗粒流,液化流,浊 流四类。 层理构造:垂直岩层层面方向上由沉积物成分,颜色,粒度及排列方式的 不同显示出来的沉积构造。 暴露标志:形成与沉积作用之后,并能指示沉积物曾暴露于地表的层面构造。 自生矿物:原始沉积时期或固结成岩以前形成的矿物。 三角洲沉积:河流入海时,所携带的碎屑在河口附近浅水环境中堆积形成的 大型扇状沉积。 潮坪:波浪作用不强的以潮汐作用为主的滨海带。 海底扇:在浊流作用驱动下,将浅水陆棚边缘的大量沉积物沿海底峡谷顺大 陆斜坡以很高的速度运向深水区至大洋边缘变缓而迅速形成的扇状浊积岩 堆积。 鲍马序列;浊积岩一般有数中岩性组成频繁的韵律结构,每一韵律层底部 常为具递变层理的砂岩,向上颗粒变细,层理特征也发生相应变化,组成鲍 马序列。 旋回沉积作用:在一定的沉积环境下由于环境单元的变迁或沉积方式的变 化导致的沉积单元纵向上规律重复的沉积作用。 纵向堆积作用:在水流运动能量较低或静水条件下,悬移物质从水体中自上 而下沉降的沉积作用。 横向堆积作用:沉积物颗粒在介质搬运过程中沿水平方向位移,当介质能量 减弱时物质沉积。 生物筑积作用:生物礁型沉积地层形成的一种特殊方式,指造架生物原地筑 积而形成地层的作用方式。 地史学:研究地球发展历史及其规律性的学科, 岩层:野外见到的成层岩石泛称为岩层 地层:在一定地质时期所形成的层状岩石 地层学:研究地表成层岩石及其所含古生物化石的形成顺序,地层的划分对 比和地质时代确定。 地层叠覆律:未经变动的地层,年代较老的必在下,年代较新的叠覆于上。 原始水平律:地层沉积时近于水平的,而且所有的地层都是平行于这个水平 面的。 连续:如果一个沉积盆地内沉积作用不断进行,则所形成的地层接触关系称 为连续 间断:如果在沉积过程中,曾经有一段时间沉积作用停止,但并没有发生明 显的大陆剥蚀作用,而后又接收沉积,这样就产生了地层的间断 平行不整合:指上下地层产状平行或近于平行,具有不规则的侵蚀和暴露标 志的分割面,有地层缺失。 角度不整合:上、下两套地层的产状不一致以一定的角度相交;两套地层的 时代不连续,有地层缺失。 侵入接触:如果岩浆岩在沉积岩形成之后侵入,则在侵入体接触带上,会出 现烘烤变质等现象,侵入岩体中往往还残留有围岩的捕掳体,有时还被与侵 入体共生的岩脉所贯入,这种关系称为侵入接触 沉积接触:如果侵入岩冷却凝固,由于剥蚀作用而露出地表,其上又被新的 沉积岩层所覆盖,这时沉积岩层底部往往有侵入岩的砾石,这种关系称沉积 接触 退积:指沉积中心和相带由盆地内部向盆地边缘逐步迁移过程中的沉积物堆 积作用 进积:指沉积中心和沉积相带逐步由盆地边缘向盆地内部迁移过程中,以侧 向为主的沉积物堆积作用 旋回层序:是几种岩性规律性的交替和重复出现的现象, 沉积旋回:当海退序列紧接着一个海进序列时,就形成地层中沉积物成分, 粒度,化石等特征有规律的镜像对称分布现象,这种现象称沉积旋回 地层划分:是依据不同的地层物质属性将相似和接近的地层组构成不同的地 层单位 化石层序律:不同时代的地层含有不同的化石,含有相同化石的地层其时 代是相同的 标志层:是一段厚度较薄,分布广泛的沉积地层,具有明显区分于其它地层 的特征 标准化石:指那些演化快,地理分布广,数量丰富,特征明显,易于识别 的化石。 化石组合:指在一定的地层层位中所共生的所有化石的综合 基本层序:是沉积地层垂向序列中按某种规律叠覆出现的单层组合 延限带:指任一生物分类单位在整个延续范围之内所代表的地层体 间隔带:指位于两个特定的生物面之间的地层体 组合带:指特有的化石组合所占有的地层 富集带:某些化石种属最繁盛的一段地层 层型:特定岩层序列中一个特定间隔或一个定点,它构成了该地层单位或地 层界限的定义和特征说明标准 单位层型:指不同类型地层单位的典型剖面,其上下限由界线层型标定, 内部允许存在部分覆盖 界线层型:给定义在识别一个地层界线作标准用的一个特殊岩层序列中的一 个特殊的点。 地势分异;由内力地质作用和升降运动所控制的在一定地质历史时期所形成 的地形的差别。 补偿盆地:边下降、边充填一直保持补偿状态的沉积盆地称为补偿盆地 饥饿盆地:远离海岸或周围没有大河注入,没有丰富的陆源碎屑供应,因 而基盘的下降没有得到沉积物补偿充填,长期处于非补偿状态,称非补偿盆 地或饥饿盆地 沉积组合:是指一定地质时期形成的,能够反映其沉积过程中主要构造环 境的沉积岩共生综合体 地幔柱:深部地幔热对流运动中的一股上升的圆柱状固态物质的热塑性流, 即从软流圈或下地幔涌起并穿透岩石圈而成的热地幔物质柱状体 离散型板块边界:洋壳增生并使先成洋壳向外推进的扩张带 主动大陆边缘:具有洋壳俯冲带,洋壳俯冲形成岛弧-海沟体系或大陆火山 弧-海沟体系这类大陆边缘为主动大陆边缘 被动大陆边缘:没有洋壳俯冲带,不存在岛弧-海沟体系这类大陆边缘称为 被动大陆边缘 地台:地壳上巨大的构造稳定区 地盾:地台上缺失沉积盖层,变质基地直接出露地表的部分称为地盾 裂陷槽:地台上发育巨厚沉积盖层的断陷带;常是地台上曾再度活跃的张 裂地带,但夭折的裂谷 地槽:地壳上垂直沉降接受巨厚的海相沉积,最后又回返褶皱并上升成山系 的巨型槽状凹陷带。 地槽旋回:指地槽从开裂沉降、闭合褶皱至升起成山的全过程。 构造旋回:指全球性构造作用的旋回现象。 地缝合线:地壳碰撞结合带,不同板块间的拼合碰撞标志,其两侧地块的 地质发展史往往有重大的差异,沿地缝合带则断续分布有一些特殊的地质记 录。 蛇绿岩套:由代表洋壳组分的基性、超基性岩(橄榄岩、蛇纹岩、辉长岩)、 枕状玄武岩和远洋沉积组成的“三位一体”共生综合体。 混杂堆积:形成在海沟、俯冲带的典型产物。由洋壳或陆壳残片、浊流-远 洋沉积及浅水区地层崩塌外来岩块混杂而形成 生物相:指一些较大的生物组合或生物群的区域面貌。 生物区系:因温度控制(气候分带)和地理隔离因素长期作用形成的生物分类 和演化体系上的重要区别 温度控制:对陆生生物来说主要受气候分带制约,有时也与地形高低所反映的垂直 气候分带有关,海生生物则主要受与纬度高低有关的海水温度控制,有时也受到 不规则海流分布范围的影响 地理隔离:地理隔离对陆生生物来说主要是海洋阻隔,对海生生物来说既有大陆、 地峡的陆地隔离因素,还有广阔洋盆的深海隔离因素,后者对于底栖生物的分布 也有明显的影响 生物大区:生物区系单元里边的最大级别。 艾迪卡拉动物群;前寒武纪阶段,在元古宙末的震旦级晚期,实体动物化石虽然丰 富,组织结构也相高级,但呈印痕状态保存,都属无硬体骨骼或外壳的动物一般 称为裸露动物群又称 艾迪卡拉动物群;前寒武纪阶段,在元古宙末的震旦级晚期,实体动物化石虽然丰 富,组织结构也相高级,但呈印痕状态保存,都属无硬体骨骼或外壳的动物一般 称为裸露动物群又称艾迪卡拉动物群 小壳动物群;指寒武纪初期大量繁盛,个体微小具外壳的多门类海生无脊椎动物 群 简答题 1,水平层理与平行层理的定义与异同点 答;水平层理:在水体平静的环境中,呈悬浮状态搬运的粘土和细粉砂缓慢沉积, 形成水平层理(或纹理)。平行层理:在急流、高能条件下,由于高速水流形成的 平坦床沙 相同点;层之间相互平行 不同点:a 水平层理纹层薄,通常小于1mm至1-2mm;平行层理纹层较厚。 b 水平层理是低能静水环境下的产物,沉积物颗粒较细;平行层理是高能环境的 产物,沉积物颗粒较粗。 c 水平层理常见于湖泊中心、牛轭湖、泻湖、潮坪至次深海、深海环境;平行层 理常见于河流边滩、海滩环境,深海浊流沉积的特定部位也可能出现 2,遗迹化石的定义与主要特征 答;遗迹化石指保存在岩层中古代生物生活活动所留下的痕迹和遗物。 主要特征; 1)原地保存2) 常保存于缺少实体化石和无机沉积构造的地层中 3)地质分布时间长4)遗迹化石与造迹生物很少共生5)一物多迹或异物同迹 3,曲流河的二元结构 答;1)河道沉积;河底滞留沉积:河道底部,主要以粗的砾石为主,叠瓦状构造, 透镜状分布,与下伏岩层为冲刷侵蚀接触。曲流砂坝沉积:成熟度较低的岩屑砂 岩、长石砂岩和粉砂岩,具有单向板状、槽状交错层理和平行层理。天然堤沉积: 粉砂为主,内有小型波状层理、水平层理和爬升层理,也见干裂和植物根系,主 要代表为点砂坝沉积。2)河漫滩沉积;其沉积物主要是冲破河岸的洪水带来的悬 浮载荷垂相加积产物,以粉砂质和泥质为主,一般层理不发育,也可有波状层理, 水平纹层和小型交错层理,并常发育植物根系,钙质结核或泥裂,以及废弃河道(牛 轭湖)沼泽化而形成的泥炭层。 4,潮坪沉积相的特征 答;潮坪沉积相的特征;潮上带,以砂,粉砂和泥质沉积为主,干裂雨痕等暴露 标志发育,可见陆生动物的足迹。潮间带,发育双向交错层里和透镜状,脉状及 波状层理,具有垂直层面的潜穴等水下标志,也有暴漏标志。潮下带,潮下高能 环境多形成石英砂,交错层理,狭盐度底栖类生物大量繁殖。潮下低能环境以细 粒粉砂和泥质沉积为主,水平层理和波状层理发育以广盐度生物为特色。 5,地层与地层或其他地质体之间的接触关系及各自的定义 答1)整合接触上下两套地层的产状完全一致,时代连续的一种接触关系。它是 在地壳稳定下降或升降运动不显著的情况下,沉积作用连续进行,沉积物依次堆 叠而形成的。 2)行不整合称假整合。其特点是上、下两套地层的产状基本保持平行,但两套地 层的时代不连续,其间有反映长期沉积间断和风化剥蚀的剥蚀面存在。 3)角度不整合种接触关系的特征是:上、下两套地层的产状不一致以一定的角 度相交;两套地层的时代不连续,两者之间有代表长期风化剥蚀与沉积间断的剥 蚀面存在。 4)侵入接触侵入体与被侵入的围岩的接触关系,侵入体与围岩接触带有接触变 质现象,侵入体边缘常有捕掳体,侵入体与围岩的界线常常不规则 5)侵入体的沉积接触地层覆盖在侵入体之上,其间有剥蚀面相分隔,剥蚀面上 堆积有由该侵入体被剥蚀所形成的碎屑物质。 6,地层划分的方法 答;1)构造学方法;依据不整合面划分地层;2)岩石学方法;依据岩性特征, 沉积旋回划分地层;3)古生物学方法;依据化石面貌划分地层4)同位素年龄测定 5)磁性地层对比 7,岩石地层单位与年代地层单位的划分依据、级别体系及两者之间的关系 答:岩石地层单位:以岩石的特征和岩石的类别作为划分依据,岩石地层单位包括 群组段层四个单位,还有超群,亚群,亚组,等辅助单位. 年代地层单位:以地层形成的时代为划分依据,自高而低分为六个级别:宇,界,系, 统,阶,时带对应得之年代为宙,代,纪,世,期,时 两者关系1)岩石地层单位具有穿时性年代地层单位不具有穿时性:2)表示范围不 同,岩石地层单位反应区域性特点,年代地层单位反应全球特征3)年代地层单 位没有固定的岩性内容;4)年代地层单位与地质年代单位对应,岩石地层单位可 以从任一时间开始任一时间结束。 8,威尔逊旋回的阶段划分及其特征(每个阶段需举出一个实例) 答;1)胚胎期,在陆壳基础上因拉张开裂而形成大陆裂谷,但尚未出现海洋环境, 东非裂谷带,2)幼年期,陆壳开裂,开始出现狭窄的海湾,局部出现洋壳,红海 洋亚丁湾;3)成年期;由于大洋中脊向两侧不断增生,海洋边缘有未出现俯冲, 消减现象,所以大洋迅速苦熬大,大西洋;4)衰退期;大洋中脊虽然继续出现扩 张增生,但大洋边缘一侧或两侧出现强烈的俯冲消减作用,海洋总面积逐渐缩小, 太平洋;5)残余期,随着洋壳海域的缩小,导致两侧陆壳地块相互逼近,期间仅 存残留的内陆海,地中海;6)消亡期,随着大陆板块的碰撞,洋盆最准闭合,海 域消失形成造山带,沿碰撞带(古缝合线)残留洋壳残余(蛇绿岩套),阿尔卑斯 ——喜马拉雅山脉 9,地史学中恢复古板块的方法及其主要内容 答;恢复古板块可以概括为以下三个方面: 1)地质学方法:寻找不同板块拼合碰撞标志——地缝合带。地缝合带往往发 育深大断裂,两侧地块的发展演化史往往有重大差异,沿缝合带断续分布蛇绿岩 套,代表消减的洋壳残留,并常见有混杂堆积等海沟俯冲带的典型产物。此外沉 积组合类型,地层序列,古地理,生物古地理分区,古气候等可帮助我们识别两 个相互分离的独立板块。 2)古地磁学方法 根据岩石内古地磁的测定,并通过退磁措施,消除以后地壳运动对原有剩余磁 性的叠加影响,测定当时地磁方向的磁偏角(D)的磁倾角(I)等剩余磁性,恢 复岩石形成时的磁化方向,运用公式,tanI=2tanλ求出古纬度(λ),这是确定 古板块的古纬度和方位的唯一定量资料来源。 3)生物古地理方法 生物古地理指生物相和生物区系两个概念,地史时期大陆,海洋分布及其古纬 度位置,由于板块运动的不断变化,必然在生物区系性质上有所反影。两个完全 不同的生物区系,相邻近在咫尺,说明它们是两个不同的板块。 10,古生代的地史特征 答;早古生代地史特征1)生物界:后生动物迅速发展,海生无脊椎动物空前繁盛; 2)属加里东构造阶段,稳定区和活动区并存,后期陆壳板块扩大和增生3)沉积类 型复杂多样,奥陶纪末期冈瓦纳大陆发育冰川 晚古生代地史特征 1)生物界:海生无脊椎动物发生重要变革,陆生植物开 始大量繁盛,原始爬行类逐渐征服大陆 2)全球构造:联合大陆的形成 3)沉积 矿产:铁和铝风化矿床、膏盐、油气和煤 4)古气候:全球石炭-二叠纪冰川

古生物学复习资料

古生物学复习资料 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

古生物学理论1.古生物学概念 古生物学是研究地质历史时期的生物界及其发展的科学。 化石定义 保存在岩层中地质历史时期的生物遗体、生命活动的遗迹及生物成因的残留有机物分子。 化石保存条件有哪些 化石形成条件:1)生物本身条件(硬体、矿物成分) 2)生物死后的环境条件(生物方面要求水动力弱,还原条件,细 菌分解作用少、酸碱性) 3)埋藏条件(埋藏快、沉积细、搬运短、泥质) 4)时间因素(时间长) 5)成岩条件(压实与重结晶作用) 化石保存类型包括哪些 化石的保存类型: 1)实体化石:指经石化作用保存下来的全部生物遗体或部分生物遗体化石(包括不完整实体和完整实体) 2)模铸化石:指生物遗体在岩层中的印模和铸型 印痕化石:生物遗体陷落在细粒碎屑或化学沉积物中留下来生物软体的印痕 印模化石:即生物硬体在围岩表面上的印模,包括外模和内模 核化石:即生物结构形成的空间或生物硬体溶解后形成的空间,被沉积物充填固结后,形成与原生物体空间大小和形态相似的实体,包括内核和外 核 铸型化石:是当贝壳埋在沉积物中已形成了外模和内核后,壳质全部溶解,并被后来的矿物质填充所形成的化石 3)遗迹化石:指保存在岩层中古代生物生活活动留下的痕迹和遗物 4)化学化石:地史时期生物有机质软体部分虽然遭受破坏未能形成化石,但分解后的有机成分,如脂肪酸,氨基酸仍可残留在岩石中 化石化作用定义 化石的石化作用是指埋藏在沉积物中的生物遗体在成岩过程中经过物理化学作用的 改造而形成化石的作用 化石化作用类型有哪些 石化作用类型:1)矿质充填作用 2)置换作用 3)碳化作用 2.古生物的分类等级由大到小分别是 界、门、纲、目、科、属、种 5界分类系统包括 原核生物界、原生生物界、植物界、真菌界和动物界 3.国际命名法规-------双名法(P26)

古生物地层学复习

《古生物地层学思考题》 第1-2章 1、什么是化石,标准化石,化石的保存类型有哪几种? 化石:保存在岩层中地质历史时期的生物遗体、生物活动痕迹及生物成因的残留有机 物分子。 标准化石:具有在地质历史中演化快、延续时间短、特征显著、数量多、分布广等特点 的化石。 化石保存类型有:实体化石、模铸化石、遗迹化石、化学化石。2. 生物进化的总体趋 势为(结构构造由简单到复杂)(生物类型由低等到高等)(生活环境由海洋到、陆地、 空中和海洋)。(遗传、变异就控制物种形成的三个主要因素而言,3. (自然选择)提供 条件,)(隔离提供物质基础,)决定物种形成方向。。生物绝灭的方式有多种,恐龙 的绝灭属(集群灭绝)4. 如何区分原地埋藏的化石与异地埋藏的化石?5. :答原地埋藏 的化石保存相对较完整,不具分选性和定向性,生活于相同环境中的生物常伴生在一起;的化石会出现不同程度破碎,且分选较好,不同生活环境、不同地质时期的生物混杂, 具而异地埋藏有一定的定向性三种形式。)(置换作用)和(碳化作用、石化作用过 程可以有(矿质充填作用)6. (游泳)和(浮游)三种类型。、海洋生物的生活方式可 分为(底栖)7. 的原因‖化石记录不完备性―概述8.化石的形成和保存取决于生物类别、遗体堆积环境、埋藏条件、时间因素、成岩作用条件。并非所有的万多种,大量未知。 现今我们能够在地层中观察到的化石仅是各13生物都能形成化石。古生物已记录地史 时期生存过的生物群中极小的一部分。什么是重演律?什么是化学(分子)化石?9. 个体发育是系统发生的简短而快速重演—重演律化学(分子)化石:分解后的古生物 有机组分(如脂肪酸、氨基酸等)残留在地层中形成的化石。印模化石与印痕化石如 何区别10.)外膜反映原来生物硬体外表(包括:外模、内模、复合模。印模化石:生 物硬体在围岩表面上的印模。内膜反映硬体内部的构造。,形态及结构印痕化石:生物 软体陷落在细粒的碎屑物或化学沉积物种,在沉积物中留下的印痕经过成岩作用以后,

古生物学与地层学专业分析

古生物学与地层学 一、专业介绍 1、概述: 古生物学与地层学是地质学研究领域的一门重要的基础学科,通过对保存于地层中的各类化石的形态、结构、生态、分类、演化及地史分布等特征的分析,结合多学科综合研究手段,查明地层成因、时空分布,进行地层的划分和对比,建立区域地层系统格架,恢复古地理、古环境。古生物学与地层学的研究,对揭示地球的发展历史,认识地球生命的起源、演化以及古地理、古气候、古环境的变化等都具有十分重要的意义。 2、研究方向: 古生物学与地层学专业的研究方向主要有: (01)演化生物学(古脊椎动物学、古无脊椎动物学) (02)微体古生物学 (03)古生态环境学 (04)古生物地理学 (05)综合地层学 (06)沉积地层学 (注:各大院校的研究方向有所不同,以北京大学为例) 3、培养目标: 本专业培养研究生具有良好的地质学基础,及一定的数理化及生物学基础,掌握古生物学、地层学、沉积学等基础理论及专门知识和

技能,了解本学科发展动态和研究前沿。能在研究中应用计算机,能熟练地运用一门外语,基本上具有从事科学研究或独立担负专门技术工作的能力,有严谨求实的学风,并具备较强的创新能力、分析问题与解决问题的能力。学位论文应具有一定的创新性和学术价值。且经过严格的野外工作和室内综合研究的训练,成为能在古生物学及地层学领域和其相关领域,如石油、煤炭、区域地质测量、综合考察等方面从事科研、教学、生产及业务管理的专门人才。 4、研究生入学考试科目: (101)思想政治理论 (201)英语一或(202)俄语或(203)日语或(240)法语或(241)德语(611)高等数学与地质学基础 (827)岩石学或(830)地史学或(831)古生物学或(827)岩石学 (注:各大院校的考试科目有所不同,以北京大学为例) 5、与之相近的一级学科下的其他专业:矿物学、岩石学、矿床学;地球化学;构造地质学;第四纪地质学。 6、课程设置:(以中国地质大学(北京)为例) 该学科的必修课主要有:第一外语;自然辩证法/科学社会主义;数值分析;C++程序设计;综合地层学;沉积地质学;现代古生物学。 二、就业前景 地层和古生物化石,是地球历史、生命演化的石质记录。古生物学与地层学,是地质科学的重要组成部分,它对我们了解认识地球、探寻资源、保护环境,具有重要的作用。21世纪,石油、煤炭、天

古生物复习题

《古生物地史学》综合复习资料 一古生物学部分 一、填空 1、石化作用的方式有充填作用、交替作用,升馏碳化作用三种方式。 2、化石的保存类型有实体化石、模铸化石和遗迹化石、化学化石。 3、生物进化的总体趋势是由简单到复杂由低等到高等和由海洋到陆地、空中。 4、生物进化的特征为:进步性阶段性不可逆性和适应性。 5、生物适应环境的方式有趋同、趋异和并行 6、判断几个物种是否为同一物种的标志是是否存在生殖隔离 7、就控制物种形成的因素而言遗传变异提供物质基础,隔离提供条件,自然选择决定物种形成的方向。 9、就物种的绝灭方式而言,类人猿的绝灭属于背景绝灭,,恐龙的绝灭属于集群绝灭。 10、海洋生物的生活方式有游泳、浮游和底栖 11、树形笔石的生存时代中寒武世至早石炭世 12、有孔虫的分类地位是原生动物门肉足虫纲有孔虫目 13、构造分析法中,升降运动的分析标志是水深、沉积厚度和平行不整合;褶皱运动的分析标志是角度不整。 14、“虫筳”的分类地位:原生动物门肉足虫纲有孔虫目“虫筳”亚目 15、依据“虫筳”的轴率可以将其分为:短轴型、等轴型和长轴型 16、“虫筳”的繁盛时代是:C、P 17、腔肠动物的体形有:水螅型和水母型。 18、珊瑚的横向构造包括:横板、鳞板和泡沫板。 19、按照四射珊瑚骨骼的组合类型可以将其分为:单带型、双带型、三带型和泡沫型。 21、横板珊瑚的连接构造包括:连接孔、连接管和连接板。 22、在二叠纪末期绝灭的生物包括虫筳、横板珊瑚、四射珊瑚和三叶虫等。 23、虫筳的旋壁的微细构造的类型有原始层、致密层、疏松层、透明层和蜂巢层。 24、三叶虫头鞍的演化趋势是由前窄后宽到前宽后窄,头鞍沟的演化趋势是由多到少。 25、根据三叶虫头甲和尾甲的相对大小可以将其分为小尾型、异尾型、等尾型和大尾型。按上述分类莱得利基虫属于小尾型。 26、三叶虫生活在浅海环境中,是寒武纪、奥陶纪时期的标准化石。鹦鹉螺

古生物地层学(考试题库)

1、地球上最早的比较可靠的生物出现距今? 35亿年46亿年6亿年32亿年×正确答案:1 2、大量具壳无脊椎动物是从? 泥盆纪开始出现二叠纪开始出现寒武纪开始出现奥纪开始出现×正确答案:3 3、最低等的单细胞动物称? 侧生动物后生动物原生动物低等动物×正确答案:3 4、类别不同,亲缘关系疏远的生物,由于适应相似的环境,而在形体上变得相似叫? 适应趋异适应辐射特化适应趋同×正确答案:4 5、古生物遗体全部或部分保存的化石叫? 铸型化石实体化石模核化石遗迹化石×正确答案:2 6、亚滨海带中? 植物稀少动植物均稀少动、植物种类繁多植物不能生长,动、植物种类稀少×正确答案:3 7、窄盐牲生物如? 珊瑚双壳类腹足类海绵动物×正确答案:1 8、广盐性的生物如? 三叶虫头足类蜓双壳类×正确答案:4 9、浮游生物身体一般是? 两侧对称辐射对称流线形球形×正确答案:2 10、生物间共生关系相互有利称? 共栖共生寄生伴生×正确答案:2 11、原地埋藏化石多? 个体大小不一个体大小相近单瓣分散保存个体破碎磨损×正确答案:1 12、介于原口动物与后口动物之间的有? 腔肠动物原生动物节肢动物腕足动物×正确答案:4 13、黑色笔石页岩相代表? 开阔海环境滨海环境湖泊环境较深滞流水环境×正确答案:4 14、能明确指示某种沉积环境的化石叫? 标准化石指相化石化学化石遗迹化石×正确答案:2 15、贝壳和骨骼的部空腔中充填的沉积物固结后,形成与原空腔形态大小类似的实体称? 外膜外核核膜×正确答案:3 16、生物遗体在岩层中留下的印模和铸型等总称? 模铸化石印模化石模核化石实体化石×正确答案:1 17、地层中的矿质结核、硬锰矿的树枝状沉淀和规则叠层的叠锥等是? 化石考古文物假化石生物遗迹×正确答案:3 18、应用扫描电子显微镜研究以微米计的微小化石的新学科叫? 微体古生物学超微古生物学孢子花粉学古生物学×正确答案:2 19、生物在埋藏情况下,原来生物体的组成物质逐渐被溶解,而由外来矿物质逐渐填充的过成称为? 碳化作用石化作用矿质填充作用置换作用×正确答案:4 20、珊瑚的生活方式属于? 浮游底栖游泳假漂游×正确答案:2 21、中胚层包围的空腔称? 体腔肠腔中央腔假体腔×正确答案:1

古生物地层学重点考点

第一章生物界及其进化 1、进化: 生物由低级到高级、由简单到复杂,体现在其形态构造的复杂变化和生理机能的提高。 2、发生在种内个体和居群层次上的进化成为小进化;种和种以上的进化被定义为大进化。 3、小进化的主要影响因素有突变、迁移、遗传漂变、适应和自然选择 4、大进化的形式 (1)适应辐射: 从一个祖先类群,在较短时间内迅速地产生许多新物种。 (2)趋同与平行演化: 趋同是指不同祖先的生物类群,由于相似的生活方式,整体或部分形态构造向同一个方向改变。平行演化是指不同类型生物由于相似的生活方式而产生相似的形态,它与趋同有时不易区分,但平行演化常指亲缘关系相近的两类或几类生物。 (3)线系渐变与间断平衡: 线系演变模式认为生物逐代的微小变化可以随时间积累导致主要的进化。间断平衡模式认为大进化的主要方式由长期的进化停滞期和短期的快速进化期所组成,新种是以跳跃的方式快速形成,新种一旦形成则处于停滞的进化状态,表型上不会有明显变化,直到下一次成种事件发生之前。 5、大爆发: 在生命进化史上可以发现阶段性地出现种以上分类单位的生物类群快速大辐射现象 6、大灭绝:

大灭绝又称为集群灭绝,即在相对较短的地质时间内,在一个地理大区的范围内,出现大规模的生物灭绝,往往涉及一些高级分类单元,如科、目、纲级别上的灭绝。 7、生存条件: 维持生物的生命活动(如新陈代谢、生长发育、生殖、、等)的基本外界条件。 8、生活环境: 由一系列彼此相关的环境因素所构成生物生存跳进的总和 9、影响生物生活的环境因素: 物理因素、化学因素、生物因素。 10、化石群落营养结构主要包括两类描述指标: 生态类群、时空分层结构 11、原地埋藏化石的主要特点: (1)化石保存完整,各部分及表面无脱落及磨损现象 (2)个体大小分选性差,大小极不一致,没有水流冲刷排列整齐的现象 (3)具两壳瓣的化石,一般两壳闭合,即使两瓣分离,在同一层位中两壳数量比例大致为1:1。 (4)基本保留了古生物原先生活时的状态或稍有变动。 第二章古生物学基础 1、古生物学: 是研究地质历史时期的生物及其发展的科学,它研究各地质历史时期地层中保存的生物遗体,遗迹及一切与生物活动有关的地质记录。

《古生物学》复习提纲

一、名词解释(每小题1.5分,共12分) 1.古生物学; 古生物学是地质学与生物学交叉的一门边缘学科,是研究地质时期生命起源与演化的科学。课程内容包括:①理论古生物学,主要讲述生物分类、生命起源与生物演化和绝灭等基本理论;②门类古生物学,主要介绍各种化石的基本特征、分类与地史分布等,这对于确定地层的地质年代,恢复古环境以及研究地壳的演化等具有重要意义。 ①研究生物体的形态、结构、构造、分类、个体发育和系统发生、生物演变和环境适应,乃至生物的生理和生物化学等; ②研究古生物的地质时间含义、古生物的兴衰与迁移、古生物地理以及古生物与能源、矿产等。 2.地史学; 地史学也称历史地质学,是研究地球地质历史及其发展规律的科学,具体包括地球岩石圈、水圈、大气圈、生物圈的形成,演化历史和不同圈层(包括宇宙圈)间的耦合关系;在空间上已经扩大到了全球大陆,海洋和深部岩石圈,在时间上已经追溯了40亿年左右。地史学是一门涉及了多方面知识的综合性,历史性均很强的学科。 3.化石 指保存在沉积地层中,各地质历史时期的生物的遗体、遗迹以及古生物残留的有机组分。 4.标准化石 指那些演化速度快、地理分布广、数量丰富、特征明显、易于识别的化石。利用标准化石不仅可以鉴定地层的时代,也可以用于地层的年代对比。 5.实体化石 指生物的遗体或其中一部分保存为化石。可分为未变实体化石和变质实体化石。 6.遗迹化石 指古代生物生活时期在生活场所留下的各种痕迹。如足迹、粪便、潜穴等 7.模铸化石 指古代生物遗体在沉积物或围岩中留下的印模和复铸物。常见的有: 外模-生物外表特征保留在围岩上的印模; 内模-生物内部特征保留在围岩上的印模; 内核-生物遗体中空部分的充填物; 复形-生物遗体溶失及其内部空间的充填物; 铸形-生物遗体溶失被其它物质注入。 8.物种 物种,简称“种”,物种是生物分类学的基本单位。物种是互交繁殖的相同生物形成的自然群体,与其他相似群体在生殖上相互隔离,与其它生物不能性交或交配后产生的杂种不能再繁衍。并在自然界占据一定的生态位。 9.双名法 2. 生物的命名方法 (1)命名法规 《国际动物命名法规》、《国际植物命名法规》 (2)学名(名称)

古生物地层学试卷A.doc

河南理工大学2011-2012学年第二学期 《古生物地层学》试卷(A 卷) 1. 化石保存在岩层中地质历史时期的生物遗体、生物活动痕迹及生物成因的残留有 机物分子。 2. 单位层型和界线层型在特定的岩层序列内,层型代表一个特定的间隔,或一个特 定的点,它构成了定义和识别该地层单位或所确定的地层界线的标准。 这个特定的间隔即地层单位的单位层型。 包含被选作定义和识别地层界线的层型点的特定岩层序列就是界线层型。 单位层型的上,下界线就是该单位的界线层型。 3. 地层学是研宄地壳表层成层岩石的学科。 4. 标准化石:演化速度快、地理分布广、数量丰富、特征明显、易于识别的化石。 5. 石化作用:埋藏在沉积物中的生物体,在成岩作用中经过物理化学作用的改造而 成为化石的过程。名词解释 (每题3分,共30分) “nip

6. 组,划分岩石地层的基本单位。 7. 生物进化是生物与生存环境相互作用,导致部分或整个生物种群遗传组成的一系列不 可逆变化。 8. 瓦尔特相序律相邻沉积相在纵向上的依次变化与横向上的依次变化是一致的 9. 南丹型 沉积形成于较深水滞流缺氧的台内断槽沉积 10. 小壳动物群始于震旦纪末,繁盛于寒武纪的个体微小,具有外壳的多门类海相无脊 椎动物。 1. 什么叫年代地层单位,并分为哪几级? 以地层形成时代为依据而划分的底层单位,分为宙代纪世期时 2. 什么叫岩石地层划分与对比? 地层划分是依据不同的地层物质属性将相似和相近的地层组构成不同的地层单位 地层对比是将不同的地区进行空间对比和延伸。 3. 珊瑚的内部构造包括哪几种?中轴和中柱有什么区别?珊瑚的骨骼构造分为哪几种 组合类型? 纵列构造:隔壁 横列构造:横板,磷板,泡沫板 轴部构造:中轴中柱 中轴:珊瑚中央的实心轴状骨骼 二、简答题(每题6分,共36分)

古生物学与地层学复习概要

西南石油大学地球科学与技术学院 古生物学与地层学复习概要 ◆适用专业:资源勘查工程(油气勘查方向) ◆适用教材:《古生物学与地史学概论》 一、古生物总论 1.古生物:出现在更新世及其以前的生物,也泛指据今约一万年以前的生物。 2.古生物学:研究地质历史时期的生物界及其发生、发展、演化的科学。 研究对象是化石。 3.化石:指保存在各地质时期岩层中的生物遗体、遗迹以及生物残留的有机组分(必须具 有生物特征、必须是保存在地史时期形成的岩层中)。 4.化石形成条件:生物本身条件、埋藏条件、时间因素、成岩作用条件。 5.化石化作用:古生物遗体在沉积物的成岩过程中,改变成为化石的过程。 形式:充填作用、交替作用/置换作用、升馏作用/碳化作用。 6.化石的保存类型: 1)实体化石:古生物遗体经受明显变化几乎全部或部分保存下来的化石。 2)模铸化石:生物遗体在岩层中留下的印模和模铸物。并非生物体本身实体,但却能 反映生物体的主要特征。 a)印痕化石:没有硬体的动物及植物的叶子的印痕。 b)印模化石:指生物遗体坚硬部分的表面在围岩上印压的模,分外模(生物硬体 的外表印在围岩上的痕迹)和内模(生物硬体的内面特征留下的印痕)。 c)核化石:生物遗体内外模形成后,化石本身溶解,其他物质的再充填形成。分 内核(贝壳和骨骼的内部空腔中充填的沉积物固结后,形成与原物空腔形态大 小类似的实体)和外核(内部空腔还未被充填而原贝壳和骨骼已被溶解消失, 整个空间经充填而形成与原硬体同形等大的实体)。 d)铸型化石:当贝壳埋在沉积物中已经形成外模及内核后,壳体全被溶解,又被 另一种矿物质填入所形成的化石。 7.标准化石:少数特有的生物化石,在该地层上下层位中基本上没有,只在该段地层里出 现的化石。 8.古生物分类等级:界、门、纲、目、科、属、种。 种:共同起源、共同形态特征、习性和机能相似、分布于同一地理区和适应于一定的生态环境,并且与其它类似有机体在生殖上隔离的自然居群。 属:是种的综合,包括若干同源的和形态、构造、生理特征近似的种。 9.生物的分界:原核生物界、原生生物界、动物界、植物界、真菌界。 10.命名法则:优先律(以最早正式刊出名称为准);单名法(属、亚属及以上单位的命名)、 二名法(种的命名,具体为该种所从属的属名加上种名)、三名法(亚种的命名),均用斜体字;拉丁语或拉丁语化。 11.细胞生物演化 1)非生物的化学物质向生物进化转变为最早生物; 2)生物多样性增加;