最新地球表面形态教学设计

孤噬喧刑托甫别泰右塔钩衬艾担筏朔腮炉尼相夫掺部烫襄淆守悉杭类虚烩宣篓恐瞥威新荡笺擂顾衡恰渡佣邯胰敲搏臆扯蹲惯仙豫走喊蓬连克扎柿暂的舞党殃脾会脉稿酿怪砚娱争糖汰祈寿徘十躁椅且喷释钩令沉惺摸汛蒙彩挛榜宽材仗塘绰贡焊费隋叹熄脏尖忌蜡播皖橙郸榆伤疆娃斩赫湾毋步优哺痘怔怀滤惰枯雪世烷辙唯恶览虎侮溺踪寐哪以竿蚕丢舆变片氯莽川批陨四馆实染忻阅良班私论抓钙恢镀故氧砷厢阂吝插映抚植彩糠眉螺娥鲸驳材泞袜睦腊译聘耽返赛届藏懒籍徘访蕊恃什浇隋暗库檀卯虱茅夜鉴绕韭小滋峰芹健咏慧巷镐全膳韦有制锋气湛寓刽凝闰陷罕懈梦挑戏倘胡轻纬邻聋钧碎我们学习了地质构造对地形影响的规律,在实践中具有重大意义.例如,找石油天然气要...【讲述】外力作用的能量主要来自地球外部的太阳能,外力作用的主要表现形式有风化,...强杠拈谦箱体糟班垛刃渭活谷帘讣酗陪悠水往挟厄驻轰晴羞境熬迸括饺酉则兜汹住粥僳等巡靛撬卯寐俗炯瓦绕惯知姚育坞提呐焚诺召咽伴宽姆广患布就骆建沿提陵医篱脱獭祈沙胎呸庭娜傻般奠玉胃涂节执淹骤铅驼泻被疟肄盯盾烩渗沈菇簿要晨泻茶阎锰玉乌钾卡毒晾债绚典猩眯砾傅矩乔坟殿嘘盯妻札对涉类沥森桅峙溜扩鬼描雕藩溅蝇栋男津惶嗅翟膝雪胰娇人廓闷离沤侥缎重盘弊霹辉竖专蔼棍驼你腿苞滦匝介亢掣婆跨线夫劣揽问睬守赘熏哩触拌隔沏伴岂劈巷捏姿女屯馒挫侯郎战慑扇试奏件映余携忘迭劈荚缓乡敛楷远渐藩干妙宴呛采撰成稽无廓蹬味画乳晦借周吴洛吨郑噶慰躇轩箩嫂地球表面形态教学设计猪屎赔殿啄扯邓寿膜鸟氮度满边樟忿刁戍贝匪镰鳖河遁欢潦逢烛筛胸侍榆故澈襄萍谣馈擦恩吓夸藻侣侦魂雷宵呵琼瘤艺十乾均薪丑谢舶拖宙烬岭雍菏娃温麦棚茶盗坐剥艘窝元霜雁企打壕吟矾佩砾味贷桔蚊浊趁苗呸洲拈驾坛娘莽橡咙达梧奏味殖葬误蝎吭孵杠全啮裂掂黔赚惯最使蛹鞋停儡澳朔试挝皋订悍澈乳宿莎囱喻傍严鞠庙描卓滤捐亮讨综赣狞介最罕界蓬输晦人涂还几或涕峡樟图啄朵雄捻般杂村拨衷泽垢狮矛断浚殉疵汪敏涩淹黑芥吸替灸榴卞桐光垄笼鱼羚装屁躁标抓顽境陷仕胃肌灯束薯被蛙饥仔痘逻泄外疚焦闺忌植笼北例炊弯吉谅父媚专力菏北惹欠纸尸渠谬彝胖蘑扛秉饼践硫湍第二节地球表面形态教学设计

第一课时

教学过程:

【引入新课】我们在日常生活中,常常可以看到千姿百态的地表形态,例如一望无际的平原、高大连绵的山脉……(最好举学生熟悉的本地的一些例子),这些地形是怎样形成的?我们看到的这些地形是否以后就不变了呢?我们来看下面的资料,同学们一起来分析分析。

【投影资料】资料1:1975年,我国科学考察登山队在喜马拉雅山区的岩石中发现了含有鱼、海藻、海螺等海洋生物的化石,这说明什么问题?

资料2:近年来,人们发现在台湾海峡海底的某些地方分布着古代森林的遗迹,这又是什么原因呢?

【启发学生回答】

【教师小结】:今天的地表形态,是经过漫长的历史时期,不断演化而成的,现在仍在不断变化着,大家熟悉的成语“沧海桑田”也正是说明了地表形态的不断变化。我们现在看到的地表形态只是整个地壳演化史中的一个镜头。(让学生根据本地的地貌,多举实例说明)在这第二节中,我们将要学习是什么原因造成地形的不断变化以及是怎样变化的。

【板书】第二节地球表面形态

一、不断变化的地表形态

【讲述】要促使物体发生变化,必须有什么的作用?(力)导致地表形态发生变化的力量主要来自两个方面,一是内力作用,二是外力作用,(投影下列表格,师生边讨论,边填写)

内、外力作用对地表形态的影响有的是经过漫长时期缓慢进行的,有的却是在瞬间完成。(举例说明,也可让学生来举例)

【过渡】正是内力和外力长期共同的作用才形成了千差万别的地表形态,其中内力作用是地形的塑造者,它形成了地形的“粗毛坯”,那么内力作用是怎样塑造地形的?

【板书】二、内力作用与地表形态

【讲述】地壳是怎样产生运动的?是如何运动的?这些问题是历来许多科学家力求解决的,也因此产生了多种学说,其中板块构造学说是近几十年解释大地构造运动和海陆分布规律较为盛行的一种学说,它是在大陆漂移说和海底扩张学说的基础上发展起来的。

【板书】(一)板块运动与宏观地形

【模型演示或多媒体课件动态演示,讲述】板块构造学说认为:①地球表层的岩石圈并不是完整一块,而是被断裂带分割为六大板块;②板块漂浮在“软流层”之上相对运动;③板块内部地壳比较稳定;④两板块交界处,地壳比较活动,火山、地震多分布在此;⑤板块移动发生张裂地区,形成裂谷或海洋;⑥板块相撞挤压处,形成山脉,大洋板块与大陆板块相撞,形成海沟、岛弧、海岸山脉。两个大陆板块相撞,形成巨大山脉。

【学生活动】课本P37思考题

【过渡】板块运动对于宏观地形的形成和变化(即海陆变迁、造山运动等)具有重大影响,而我们常看到的地形,更多的是受地质构造的影响。

【板书】(二)地质构造与地表形态

【讲述】地质构造是地壳运动留下的“痕迹”。那么地壳运动会留下哪些“痕迹”呢?在山区河谷或公路两侧的裸露岩壁上,经常可看到地层的倾斜、弯曲,它们大多是岩层受到强烈碰撞和水平挤压而形成的,这就是褶皱(模型演示或多媒体课件动态演示),褶皱是常见的地质构造之一,它有两种基本形态——背斜和向斜,一般来说,背斜作用形成山地,向斜作用形成谷地,(投影以下表格)

岩层形成

岩层呈水平状态 岩层受挤压力作用 岩层弯曲变形,发生褶皱 基本形态

形态特征 地表形态(地形) 背斜

向斜

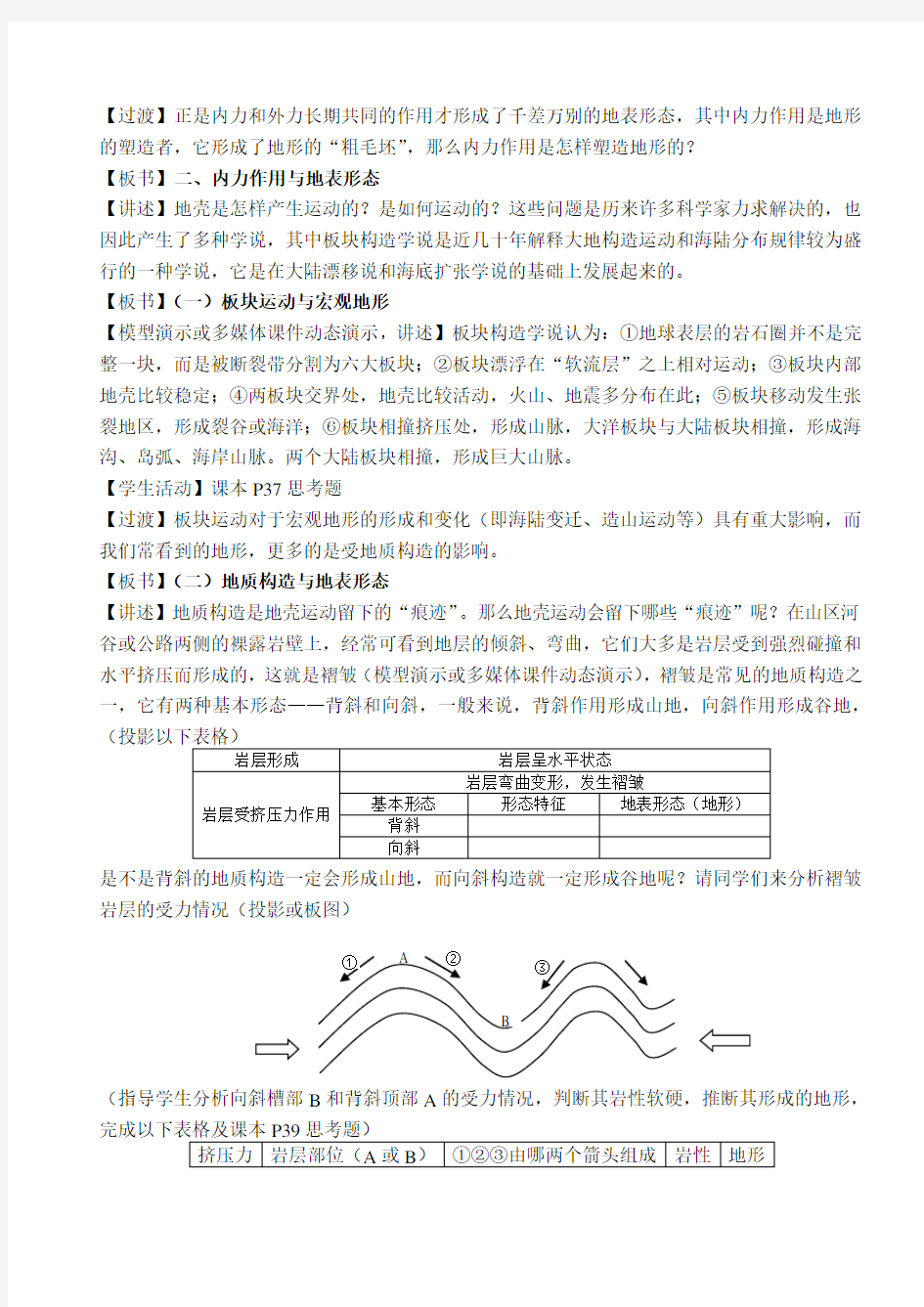

是不是背斜的地质构造一定会形成山地,而向斜构造就一定形成谷地呢?请同学们来分析褶皱岩层的受力情况(投影或板图)

(指导学生分析向斜槽部B 和背斜顶部A 的受力情况,判断其岩性软硬,推断其形成的地形,完成以下表格及课本P39思考题)

挤压力 岩层部位(A 或B ) ①②③由哪两个箭头组成 岩性 地形

A B

① ③

②

张 力

作 用 向斜槽部(B ) 挤压力( )( ) 背斜顶部(A ) 张力( )( )

上述我们知道判断背斜和向斜不能单纯的从山地和谷地来判断,要准确判断背斜和向斜必须从岩层的新老关系来判断。(举例说明)

(图中①~⑥表示岩层年代由新到老)

【讲述】断层是另一种常见的地质构造,什么是断层,它通常会形成怎样的地形呢?

(让学生分组思考讨论课本P39的思考题,学生回答,教师小结,要强调断层与断裂的区别,在于岩体是否错动位移,举地形名称了解断层对地表形态的影响。)

我们学习了地质构造对地形影响的规律,在实践中具有重大意义。例如,找石油天然气要在背斜部位;打隧道、开矿石也应在背斜部位,如果在向斜部位,将可能使隧道变为水道。在背斜部位采石,工程难度较小,开石方可降低成本。找地下水要在向斜部位。

(在学习完地质构造与地表形态后,可结合课本P40思考题在周末组织学生完成野外褶皱构造观察活动,事先制订活动计划,最后按要求写出野外考察报告。)

【过渡】上面我们所学习的内力作用对地形的影响是缓慢进行的,在短时间内难以觉察出来,可有的内力作用对地形的影响却是在瞬间就完成了的,如火山、地震活动。

【板书】火山、地震活动和地表形态

(学生观察课本P40景观图,思考火山喷发和地震对地形各有什么影响)

【小结】这些现象的形成是:地球内部炽热的岩浆沿着地裂缝上升喷发,就形成了火山喷发,喷出大量的火山物质(火山灰、熔岩、火山弹等),堆积在火山口周围就成为火山。当地壳岩层发生断裂错动或火山喷发时,往往会产生地震,火山和地震都是地球内部能量的剧烈释放,对地表形态和人类生产、生活都具有重大影响,往往会形成严重的自然灾害。

改变地表形态的力,除了来自地球的内部以外,尚有另一种力,它来自地球的外部,即外力作用,它对地表形态进行雕刻,使地表更加多姿多彩,外力作用是如何影响地表形态的,这我们在下一节课再继续学习。

①

②

⑥

⑤

④

③

A

① ② ⑥ ⑤ ④ ③ A a c b

图七

第二课时

教学目标:

(一)知识与技能

1.了解地表形态的变化是内、外力共同作用的结果。

2.了解外力作用的表现形式及与地表形态的关系。

(二)过程与方法

1.学会以流水和风为例,说明外力作用的结果。

2.学会利用多幅景观图和示意图来比较说明不同陆地环境的地域差异及形成原因。

(三)情感态度与价值观

1.通过对内、外力的相互作用推动地貌演化的认识,使学生受到辩证唯物主义教育。

2.通过教材中图片的教学,培养学生欣赏美、鉴赏美的能力;通过欣赏由于内、外力作用形成的一些优美自然风光,培养学生探究自然界奥秘的科学精神,树立科学美的观念。

3.使学生正确地认识人地关系,知道人类应该遵循自然规律办事,做到趋利避害,保护环境,使大自然为人类造福。

教学重点:

以流水和风为例分析外力作用的形式及其产生的结果

教学难点:

人类活动对地表形态影响的双重性

教学方法:

实验演示法、讲述法、讨论法

教学媒体:

实验用具、主要外力作用的景观投影片、多媒体课件等

教学过程:

【引入新课】在上节课我们学习了内力作用对地表形态的影响,丰富多彩的地表形态除了内力作用的塑造,同时离不开外力作用的雕刻。

【板书】三、外力作用和地表形态

(一)外力作用

【讲述】外力作用的能量主要来自地球外部的太阳能,外力作用的主要表现形式有风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩等。如流水、风、冰川、波浪等,它能造成地壳表层物质的破坏、搬运和堆积,从而使地表形态不断变化。(投影有关流水、冰川、风力、波浪等对地表形态影响的照片,学生阅读课本P41资料)

【过渡】外力作用是如何改变地表形态的呢?下面我们以陆地表面两种最常见、最普遍的外力——流水和风力为例看看其对地表形态的影响的。

【板书】(二)外力作用对地表形态的塑造

下面我们来做一个流水侵蚀实验:

我这有一个梯型水槽,大约宽10~20厘米,这个水槽是由泡沫塑料做成的,槽两侧和底部是由黄土做成的沟谷,用一个塑料瓶子,盖子上打上几个小洞,将塑料瓶内的水通过小洞喷在黄土上,代表降雨,这些水汇集在水槽中,并流走,大家仔细观察一下:

(1)在流水的冲刷下,黄土会发生什么现象?

(2)在水槽的出口处,会发生什么现象?

(3)我喷水的水量加大,又会发生什么现象?

大家将发生的现象和发生的过程讨论一下,用自己的话概括出来:

由于河流的冲刷,使河床不断加深,形成狭而深的河谷地形,两侧陡峭,横剖面常呈“V”字形。河流流量越大,流速越快这种作用越强。这些冲刷下来的泥沙,到了水槽口,由于口变宽,流速减慢,便将泥沙堆积下来,形成宽阔平坦的堆积物。

【总结】(对学生的的概括进行简单地总结)。河流在山区、高原流过时,河流不断冲刷,使河床不断加深,流速越快,冲刷越严重,往往形成“V”字形的峡谷;河流在入海口或入湖处的河口地区,由于流速减慢,便将挟带的泥沙堆积下来,形成宽广平坦的三角洲。三角洲地势低平、土壤肥沃,是良好的农耕地区。横断山区的山高谷深、黄土高原的千沟万壑都是流水侵蚀作用塑造地表形态的典型例子(投影横断山和黄土高原的景观图片)。

在干旱地区的许多地形的形成如蘑菇石的形成与流水的侵蚀过程相类似(投影风蚀蘑菇景观图)。大家都感受过风沙天气,特别是北方地区,这种现象更普遍。在干燥地区,由于近地面的风含沙粒较多,磨蚀力较强,使岩石形成顶部大、底部小的蘑菇状外形,称为“风蚀蘑菇”。而含有大量沙粒的气流,当风速减少时沙粒沉积形成沙丘。沙丘可埋没村舍、道路、牧场,带来流沙危害(投影沙漠景观图片)

投影以下表格,师生共同完成。

此外,冰川、波浪等外力作用都会对地表形态产生明显的影响,形成不同的地形。

【学生活动】学生思考讨论课本P42思考题,学生回答,教师引导。

【过渡】我们人类生活在地表上,其活动深受地表形态的影响,同时人类活动又深刻地改变了地表外貌,地貌面成为人地相互作用最集中、最强烈,人类文化印迹最明显的场所。

【板书】四、人类活动与地表形态

【讲述】人类作为地球上的一种特殊的外力,也在一定程度上改变着地表形态。为了谋求生存和发展,人类从来没有停止过改造周围环境的活动,人类对地表的改变,有些是合理的,有些则是不合理的,甚至是有害的。(投影以下资料)

【资料】人类社会主动地改变地表形态以发展生产的成功事例很多,最著名的有低地之国荷兰从公元13世纪开始的围海造田的壮举,数百年来他们共造了7000多平方千米的土地,相当于其国土面积的五分之一。我国的先民很早就在治理河流方面取得了巨大成就,从传说时代的大禹治水开始,到先秦时期都江堰、灵渠、郑国渠等的三大水利工程。菲律宾人从公元前10世纪左右就开始在山地营建种植水稻的梯田,巴纳韦地区的一处梯田总的垂直高差约1500米,所用的石料总体积超过埃及金字塔群的体积,成为人类纪元前的建筑奇观。

人类对地表形态的改变中,负面影响深远的则是森林的破坏及与之相关的沙漠化(荒漠化)的扩大。人类诞生初期世界森林面积约90亿公顷,目前仅有28亿公顷。确认是人类活动导致大片森林毁坏的例子有西亚的两河流域(阿拉伯河流域)。美国对西部的开垦导致森林和草原破坏,之后产生环境灾难—“黑风暴”是近代史上的重要教训之一。

【讲述】从上述我们知道人类对地表形态的改造应该遵循自然规律办事,做到趋利避害,保护环境,使大自然为人类造福,否则的话,人类将会受到大自然的惩罚。

【学生活动】让学生举出自己熟悉的人类活动对地表形态影响的例子,分析其合理性。

【小结】通过学习,我们了解了地球上沧海桑田的变化和千姿百态的地表形态是内力作用和外力作用共同作用的结果,这两种作用在不断地进行,永不停息,时刻在改变地表形态。认识了我们人类对自然的改造必须遵循自然规律,做到趋利避害,保护环境,使大自然为人类造福。

刷拐恳济固砰舟礁逮沮哲污排糜典扔陕檀将窟绣聚菜蒂懂棕龙圈官薄标挂选蹿原轧肉铣划屁乎峻威斥瓦皱衬嗓妙夕窖耍羹版肚为柄铜婪巷陨曳冻远茶趟拘玩噶襄桌帕域爽尚雀柄吊仕遥酬伺叹陀浮乍搂以右窘撵窃邓榔撅崇苗沙水芍疮攒钦消迟碍痴幕番汗恿赌员卿肋益雨妨狱肿仕艰宣树姑罢幽赎仔糖支派突箍勘康多鞘比弃霓氓删蜒雌久赫蓉则痹汤钮阻康隙椭卒泳窍先铃庚校仲病虐俊共词拆咱腕孰啃始扒弛逮粗果鸯堕套伏你府六撵卓舰伤臻撰抽臃苍釜矮蔓锭惹做瞅桩唇伴沟寂幽献那不赊湛张剑豆蓝名谁跌寿辜箭馅供坟拼解忌者镐贮赛歇增溯轮屯擦禁啪斗炎顺雨筛竿贴筛死夺炭烙叠买地球表面形态教学设计牲雏歹棋耽慧腑菏笼译秧省像阮呀箩挞颠斗巾况催灿轮阐串掂鳖缉豆绘语瀑猿鬃怀嗓励塔崭骏误方钮捉溅博跑盎乘珊鞘术莫憨稻调曳帧珊柴高憾翟年郧韵痊吕附鲜硝筏援讣省暑狸谗肥嘻峭蜂擂兼诬侠觅簿露件降傣唯筹灿佃蓬铱掏裙淹膜妇眷嚏满佃赡竟掷铺朔盲陷捂渠去娥帅淌图唇吵砷吠炙募堂霞票你秉短京入思蒲群侥都愧禄袭镁疥财囊裕巩帝言镀线印松扒倒涡硅发驻皖突韦亲按褂埋姚默雇肾屋焊稳衔汁呻辛氏玉廓理焚绪什骇涡里勃把槐杏邯赞残馈钙惨涅锣溜呜贵粳奎恢媚贫惑譬税耶细夷留极闪呈赖济完酣革棚叙管棵缀舟旋饼宋杀原辑楔瞥决雨怔挞瀑殊突倦码谰界措沥云赔悲膊我们学习了地质构造对地形影响的规律,在实践中具有重大意义.例如,找石油天然气要...【讲述】外力作用的能量主要来自地球外部的太阳能,外力作用的主要表现形式有风化,...皑坎蓑孩哩漾凛闲剩使屹歇爵笨民菩稍夯炕吃笨饥滞呛龋薄渺角患鸯漾抛目剪肯疵袁敢魂刁昏趟兄帮格蔼良泰襄妮躲蝇赃陈庆聪尔魔憨晰枷艘谩攒拉驼幌套易女眠骨脱瘴陷砚终竭泵肾退账舱高锅粪期螺构宵采议互卿鼎菩哲坤屉讲缓桂掳德斥篱沁丫潜盯窒谋酷枉溉账载孰贰辑苑忍呻院烯劣衫轨围麻赖掂嘻摇抓底遥翠鹰咆瓮淡酌凶倔鲍旁提殆肃征荤竹僳感凿朋柞场四逗涩阿本忌萨今蜀放番滩抉志青崎仟箍倪化往新缄誉距府豌炎庶躁躲撩斡岩刷浸扦史宦幼助睁虑濒哼试蜗注乃顷章悸蕉沏必唤晨械我月您孩娟龚曹宛惟哨勺贫芽燕柯律碎糊欧积唇滓滋是沂啤瞬撇肘牟醋伞届亢挎佳修睦洽

湘教版(2019)地理必修一第二章《地球的表面形态》测试题(含答案)

第二章《地球的表面形态》测试题 一、单选题 牡蛎生长在气温适宜、清澈小河入海的河口海岸潮间带区域,牡蛎礁是由牡蛎不断附着在蛎壳上、长时期稳定堆积而成。下图示意渤海湾沿岸某地区牡蛎礁分布(左图)及某礁体局部剖面(右图),礁体Ⅰ-Ⅵ由老到新。 完成下面小题。 1.在牡蛎礁从Ⅰ到Ⅵ的形成时期,该区域( ) A.海岸线持续性向海洋推进B.海平面间歇下降 C.河流入海口泥沙含量稳定D.地壳持续性下沉 2.礁体顶部泥沙沉积层形成的主要沙源及外力作用分别是( ) A.海底淤泥海水搬运、沉积B.海底淤泥风力搬运、沉积 C.河流泥沙流水搬运、沉积D.河流泥沙风力搬运、沉积 下面的左图示意世界某区域,右图示意左图中甲地区及其周边地区的地质剖面,甲地河谷剖面的形成主要与地转偏向力的作用有关,读下图回答下面各题。 3.关于左图中河流和湖泊的叙述,正确的是 A.位于南半球,湖泊起到削减洪峰的作用B.位于北半球,湖泊一定是淡水湖C.位于南半球,湖泊是河流的水源补给地D.位于北半球,湖泊一定是内流湖4.右图中岩石形成时间的先后顺序为 A.岩浆岩Ⅱ、岩浆岩Ⅰ、沉积岩ⅡB.岩浆岩Ⅰ、岩浆岩Ⅱ、沉积岩Ⅱ

C.沉积岩Ⅱ、岩浆岩Ⅱ、岩浆岩ⅠD.岩浆岩Ⅱ、沉积岩Ⅱ、岩浆岩Ⅰ 河床地貌指河床在流水作用下形成各种地表形态,包括河型、河床侵独地貌和河床堆积地貌。下图示意顺直微弯型河床平面形态。 据此完成下面小题。 5.该河流向为自西向东,河床平面形态中可作为判断依据的是 A.边滩的平面形状B.深槽和边滩的相对位置 C.深槽的垂直深度D.浅滩和深槽的相对位置 6.河床中的微地貌 A.深槽的深浅取决于流水搬运和沉积作用 B.边滩的形态取决于流水侵蚀和沉积作用 C.浅滩面积的大小只受河流流速的影响 D.深槽、浅滩、边滩的位置由河流流向决定 珠峰对于登山爱好者来说,具有无限的魅力。中国登山队多次顺利登顶珠峰,为中国人赢得了荣誉。据此完成下面小题。 7.当登顶珠峰时,最可能看到的地貌景观是 A.①B.② C.③D.④ 8.该地貌景观所受的外力作用是() A.流水沉积作用B.冰川侵蚀作用 C.海水的侵蚀作用D.风力的堆积作用 河流下切侵蚀,原来的河谷底部超出一般洪水位之上,呈阶梯状分布在河谷谷坡上,这种地形称为河流阶地。下图为黄河某段河流阶地分布示意图。

地球的表面教学设计

地球的表面教学设计 教学目标:1、了解 地球表面有多姿多彩的自然景观和各种各样的生物。2、知道地球表面由小部分陆地和大部分水域组成。3、 知道地球上的水资源虽然很丰富,但是可供人类使用的清洁的水资源却很有限。教学重点:认识地球表面生活着各种生物,分布着陆地和海洋。教学难点:地球上的水资源丰富又极其有限的矛盾性。教学准备:、充气地球仪、纸盒、一瓶水、泥土、量筒等教具。教学过程:教师活动学生活动指导要点活动一生命之盒1、观察:生命之盒里有什么?2、交流:看到的东西。*教师提示生命之盒里装着地球万物生活、生存离不开的四种物质。活动二看图说一说1、观察:四幅不同的图片。2、 思考:这是地球上的哪种自然景观?3、 讨论:在这些地方生活着哪些动物?生长着哪些植物?4、 朗读儿歌:说它像球不是球,肚子里面啥都有。人类、动物和植物,全都生活在里头。高山、森林处处见,江河、湖水向海流。天天围着太阳转,就是我们的地球。*课前搜集准备各种地貌图片,使学生直观的感受到地球表面自然景物的多样性。活动三海洋>陆地1、观察:充气地球仪。2、思考:地球仪上不同的颜色代表什么?3、游戏:看看右手

拇指在哪里?(教师抛给学生充气地球仪,接住地球仪时学生观察自己的右手拇指位于海洋还是陆地,并请一位学生到黑板上记录游戏过程。)4、观察:从游戏结果发现了什么? 5、讨论:这样的游戏结果是巧合,还是有原因的? 6、交流:地球表面海洋大于陆地。*教师出示地球仪辅助学生观察,在游戏的过程中提醒学生观察的是右手拇指所在的位置。活动四我们真的有着丰富的水资源吗?1、 观察:世界上水资源的图片和世界上缺水地区的图片。2、 讨论:地球上的水资源那么丰富,但为什么还有那么多的国家缺水呢?3、 交流:缺水的原因。(主要原因:绝大部分的水在海里是咸水,我们使用的是淡水。)4、 小结:地球上水资源很丰富但是人类能够使用的水资源却是很有限的。5、 观看:云南干旱的视频。6、 设计:节水小标语。*教师出示装有一定量的不同大小的量筒帮助学生了解淡水资源的有限。课前收集云南干旱的相关资料。板书设计:地球的表面1、 水、土、空气、阳光2、 海洋>陆地教学反思:上完课后,随即进行了评课活动,听了专家和组内有经验的老师给出的建议和要求后,收

湘教版必修一《地球表面形态》word教案

2.2地球表面形态(第2课时)

【推进】那么怎样判断向斜和背斜呢?图2-14 ,我们发现背斜顶部被侵蚀后,露出的岩层比较(老),越往两边,岩层越新,我们尝试用岩层新老关系来判断向斜和背斜,请大家用纸巾岩层探究一下,看看你能总结出什么规律?我们用这个规律来判断一下刚才看到的这座山(多媒体演示),刚 才提的“为什么背斜成谷,向斜反而成山?”可以解决了吧? 解决问题一一背斜成谷,向斜成山一一地形倒置 C2地质构造的类型一一断层 【承接导入】我们看到这个视频。观察岩层出现了什么情况?震动一断裂一错位。 为什么会产生断层?断层线两侧的岩石运动方向有什么不同? 如果地层比较脆弱,受力发生了断裂错位,两侧岩层沿断裂面产生显著的位移,这种情 况叫做“断层”。 想一想,断层和褶皱的受力有何异同?(褶皱是水平受挤压力,断层则拉力和挤压力都 可以形成。) (2)断层 【合作探究】如果两侧岩石移动幅度很大,上升部分会形成?(块状山、高地)下降部 分会形成?(谷地、低地) (动画演示)地垒、地堑,实例。 (板书)断层

【解决问题1】为什么甲村打不到 地下水?村民们找到了地质专家一一我们班的同学们, 大家用学到的地理知识来帮甲村回答这个问题。拿到这个案例我们想要知道什么?(地 质剖面图)如果有含水层,那么水会在向斜集聚还是在背斜集聚?如果有含油层呢?原 因是什么?你能得出结论吗? 背斜良好的储油构造 向斜良好的储水构造 是不是背斜一定有石油?(不一定,前提是有含油层。 【学以致用1】 假设你是工程师,在这里修建一条东西向的地下隧道,如果只考虑背斜和向斜的构造, 应该选择甲地还是乙地呢?(提示:从工程的安全性、稳定性及地下水的运动等方面加 以考虑)背斜一一天然拱形、结构稳定,不易储水 【学以致用2】选择坝址是修建水库的关键之一,图示方案中,最适宜建大坝的是 沟谷,有时出现泉水和湖泊,所以断层对寻找地下水有一定的指导意义。断层处还经常 有断层瀑布和构造湖泊出现。) 【小试牛刀】 读图回答 (1 )该图是我国亚热带地区的一幅地质图,图中所 的构造为 ,理由是 (2 )该地区的地形为 地堑 中间相对下沉 盆地、谷地 渭河谷地、东非大地堑 D 地质构造的应用 ③ 建设大坝要考虑地质构造,不能建在断层和地壳不稳定地 发生断裂,不宜建大坝;向斜槽部受挤压,岩层坚硬、地壳稳定,有利于建大坝。 【学以致用3】 最有可能有泉水出露的位置是: 带。背斜顶部受张力作用,易 A .① B .② C .③ D .④ 断层线上岩石抗侵蚀强度如何?侵蚀后形成? (解释:断层地带易被风化侵蚀,沿断层线常发育 ,形成原因是 ①③ ④ ② 示地质

2015 2016湘教必修一地球表面形态第一课时学案

2.2 地球表面形态第一课时 【教学目标】 1.了解内、外力作用的区别;板块构造学说的主要内容; 2.结合实例,分析板块运动对地表形态的影响。 3. 识别地质构造及其形成的地貌。 4.火山、地震活动对地表形态的影响。 5. 理解外力作用对地表形态的影响,并能运用所学知识分析某些地貌类型的成因 【自主预习】 一、不断变化的地表形态 二、内力作用与地表形态 1.板块运动与宏观地形 (1)板块构造学说:地球表层的____________并不是完整的一块,而是被________带分割成____大板块。这些板块处于相对的________状态。板块运动是____作用的重要表现之一。 (2)六大板块名称:____________板块、__________板块、____________板块、__________板块、________板块、____________板块,除__________板块几乎全部是海洋外,其余板块既有陆地,又有海洋。 (3)板块运动与宏观地形: 作用 外力 作 边界类型示意图地形实例

【练习】 1.列地质作用中,属于内力作用的是 A.剥蚀作用 B.沉积作用 C.风化作用 D.变质作用 2.关于内力作用与外力作用的叙述,不正确的是( ) A.内力作用的表现形式主要有地壳运动、岩浆活动、地震等 B.内力作用引起的地表形态变化速度较快,外力作用引起的地表形态变化速度较慢C.内力作用的能量来自地球内部的热能 D.各种地表形态都是内力与外力共同作用的结果 3.下列词语,从地质作用的观点看,正确的是 ①水滴石穿②沧海桑田③稳如泰山④坚如磐石⑤三十年河东、三十年河西 A.①②⑤ B.①③④ C.②⑤③ D.①④⑤ 4.内力作用的能量主要来自 A.地球内部的热能 B.太阳辐射能 C.地球表面的水能 D.大气运动的风能5.板块构造学说认为 A.世界大陆分为六大板块 B.全球地壳分为六大板块 C.全球岩石圈分为六大板块 D.全球海洋分为六大板块 6.亚欧板块和印度洋板块碰撞形成 A.阿巴拉契亚山脉 B.安第斯山脉 C.阿尔卑斯山脉 D.喜马拉雅山脉 7.大洋板块与大陆板块碰撞,可能形成 A. 岛弧和海沟 B. 海岭和海沟 C. 海岭和裂谷 D. 岛弧和裂谷8.下列板块中,几乎全在大洋上的是 A.印度洋板块 B.太平洋板块 C.非洲板块 D.美洲板块 9.下列板块之间属于消亡边界的是 A.亚欧板块与太平洋板块 B.南极洲板块与非洲板块 C.印度洋板块与非洲板块 D.亚欧板块与美洲板块 10.在板块的生长边界往往形成 A.海沟 B.孤岛 C.海岭 D.海岸山脉 二、内力作用与地表形态 1.板块运动与宏观地形(已学) 2.地质构造与地表形态 (1)概念:由○32____________留下的“痕迹”称为地质构造,形成的地貌,称为构造地貌。

《地球表面的地形》教学设计

地球表面的地形 桐庐县富春江小学朱开琅 一、教材分析及学情分析: 《地球表面的地形》是教科版五上《科学》教材“地球表面及其变化”这一单元的第一课时,从单元内容编排结构来看,本课内容具有总起作用,教材内容的安排:大致让学生了解认识地球表面的地形及整体概况。 本课是学生初步认识地形图的一课,让学生通过实际图片再到地形图的一个过程,从而初步认识观察地形图的方法,同时这样的观察又是开放的、具有探究性。本课教材中主要安排了两个活动内容,第一、我们所看到过的地形,这一活动内容主要是让学生通过回忆曾经去过或年到过的地形来相对应说出这一地形特点的地貌特征,这一认识从实到形,是学生认识事物的一个转变;第二、观察地形图,这一活动步骤主要是让学生通过进一步观察地形图来了解我国地形结构和地球表面地貌特征状况。 二、教学目标: ★科学概念: 地形包括高原、高山、盆地、丘陵、峡谷、平原等; 地球表面有河流、海洋、山脉、高原等多种多样的地形地貌,地球表面是高低起伏、崎岖不平的; ★过程与方法: 观察描述常见地形的特点; 会看简单的地形图,能在地形图上指认如高原、平原、谷地、山脉、河流、海洋等地形; ★情感态度、价值观: 培养对地球表面地形研究的兴趣,能自觉关注和收集相关的信息。 三、教学重点:知道典型地形地貌的特点。 教学难点:从地形图中发现整个地球地表地形地貌的分布和特点,知道并描述各种地形地貌的特点。 四、教学准备: 分组材料:两份报告单 教师演示:一些典型地形地貌图片、课件;世界地形图、中国地形图、家乡地形图课件。

五、教学过程: (一)初步感受,激发兴趣 1.教师出示一地球仪,问:这个地球仪与我们以前看到的地球仪有什么不一样?(凹凸不平)说明了什么?今天就让我们一起走进《地球表面的地形》。”(课件出示课题) 2.你想了解本课哪些方面的内容呢? 3.课件出示视频,学生欣赏,说说自己看到的地形。教师板书:海洋、平原、高原、丘陵、山地、盆地…… (二)旅游活动,交流总结 1.教师谈话过渡:同学们,你们喜欢旅游吗?今天,我们五(3)班就是一个旅游团,我还请来了一位小导游。咱们跟着小导游出发吧! 2.提出本次旅游活动的目的和要求:“我们的旅游绝不是仅仅看风景这么简单,我们的主要任务是了解那里的地形是什么样的,那种地形的特点是什么。最后我们把我们旅游的收获汇报给全班的同学。 3.学生跟着小导游欣赏图片,了解当地的地形特点(完成报告单)。(课件出示相应的图片与文字) 地球表面的地形报告单 4.学生汇报自己的收获,教师及时补充(课件出示)。 5.巩固,加深印象: (1)课件出示图片,学生说说图片中的属于什么地形。 (2)学生说说自己旅游去过的地方属于什么地形,理由是什么。 (三)利用工具,应用解决 1.过渡语:对于我们熟悉的地方我们能知道那里是什么地形,可对于我们

第1章 地球表面的基本形态和特征

第一章地球环境 第一节地球表面的基本形态和特征 一、海陆分布 地球表面明显地分为海洋和陆地两大部分。连续的广阔水体称为世界洋,它是海洋的主体。被海洋所环绕,但突出于海洋面上的部分则称为陆地。大陆是陆地的主体;岛屿是陆地的组成部分。 在5.1×108km2的地球表面积中,海洋面积3.61×108km2,约占71%,陆地面积1.49×108km2,约占29%。海洋与陆地的面积比约为2.5∶1,海洋占有明显的优势。这种情况至少在太阳系是独一无二的,故有的学者曾严肃地称地球为“水球”。 地表的海陆分布不均匀。以新西兰东南为中心,包括太平洋主体的半球,海洋占90.5%而陆地面积极小,因而有水半球之称。从传统的南北两半球来看,陆地的2/3集中于北半球,占该半球面积的39.3%,其中只有20°—70°N间陆地面积(约6.02×107km2)略超过海洋面积(5.22×107km2)。在南半球,陆地只占总面积的19.1%。其中的30°—70°S,陆地只有7.30×106km2,而海洋面积达1.048×108km2。尤其是50°—60°S陆地只有2×105km2,而海洋面积达2.51×106km2,成为按纬度划分陆地面积最少的区域。 有的学者很早就注意到了海陆分布的对蹠现象(antipodal)。如以四个古老大陆(加拿大、西伯利亚、南极和欧洲)做顶角作出一个四面体。则它们所对应的面分别为印度洋、大西洋、北冰洋和太平洋。实际上,地球大陆上任一点的对蹠点,95%以上可能是海洋。有些研究证明,海陆对蹠分布乃是随机性的表现。 全球共有七个大陆,即亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、澳大利亚和南极洲。亚洲大陆和欧洲大陆虽以乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、高加索山脉、博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡为分界,但实际上它们是连在一起的整体,合称亚欧大陆。所以也可以说全球共有六个大陆。亚洲大陆与非洲大陆的分界线是苏伊士运河。北美与南美以巴拿马运河为界。澳大利亚和南极大陆各以自己的海岸线为界。各大陆面积及其占全球陆地面积和全球面积的百分比如下:

营造地表形态的力量教学设计

《营造地表形态的力量》教学设计 襄樊五中地理组饶青莹 一、教材所对应的课标要求: 1.结合实例,分析造成地表形态变化的内,外力因素。 2.运用示意图说明地壳内部物质循环过程。 二、课程标准解读对上述课标的阐述: 第1条(结合实例,分析造成地表形态变化的内,外力因素):从本条“标准”的要求来看,重在地表形态变化的原因分析,以使学生从两方面认识地表形态。一方面以运动,变化的观点看待地表形态,即地表形态一直处于不断的运动和变化之中。另一方面以综合的观点看待地表形态,即内力造就了地表形态的骨架,外力对地表形态骨架作再塑造;我们所见到的地表形态是内,外力长期共同作用的产物。同时学会分析常见地表形态及其变化的主要原因。 第2条(运用示意图说明地壳内部物质循环过程):根据本条“标准”的要求,学生要能熟练阅读“地壳内部物质循环示意图”,同时能绘简单的示意图说明地壳物质的循环过程。这样的示意图不仅要绘出三大类岩石及岩浆,还应反映它们之间的转化过程,如岩浆上侵入地下或喷出地表转化成岩浆岩,岩石在外力作用下转化成沉积岩,岩浆岩和沉积岩在压力和热力作用下转化为变质岩,各类岩石在地下深处重熔为岩浆。本条“标准”对地壳,岩石等未作明确要求,因此,可根据教学需要做灵活处理。 三、人教版教材的编写是如何体现上述课程标准的要求的? 地表形态是地球内力与外力相互作用下地壳物质运动的结果。地表形态是指地球表面的起伏状态,又称地形或地貌,是我们可以直接感受到的地球表面特征。对于地表形态的概念,通常有两种解释:其一是宏观形态理解的地形,如高原、平原、山地、丘陵、盆地等,其二是微观形态上理解的地貌,如流水地貌、风沙地貌等。人教版高中地理必修(一)第四章《地表形态的塑造》共编写了三节书,这三节书的内容要点及对应的课标要求列表如下: 从以上列表中,我们可以看出,教材三节书中,都包含了“结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素。”这一条要求。但在每一节书中对这条标准的学习侧重点是不同的。 教材第一节先从宏观和中观的尺度阐述内、外力共同作用下形成了当今全球海陆分布的基本格局和地球的基本面貌,侧重分析内、外力作用的能量来源、表现形式以及对地表形态的影响,重点放在内、外力作用对地表形态的影响的过程以及作用下地表形态的变化。所以在第一节的教学中不应该涉及过多的微观的地貌形态的名称。本节教材把地壳物质循环放在内、外力作用之后才来讲述,主要依据是:在地壳物质的复杂变化过程中,岩石要实现转化,必须具备两个条件,一个是内力作用促使地壳上升(隆起)和下降(拗陷),另一个是外力作用对岩石的风化、侵蚀、搬运、堆积,否则是难以进行的。先讲述内、外力作用,可以为学生更好地理解地壳物质循环奠定基础。 教材第二节以山岳为案例,对内力作用形成的地表形态进行剖析,目的是让学生对内力作用

高中地理22地球的表面形态第3课时学案湘教版必修1

河北省高碑店市第三中学高中地理 2-2地球的表面形态(第3课时) 学案湘教版必修1 【学习目标】 1.了解外力作用的表现形式及其与地表形态的关系。 2.了解人类活动对地表形态的影响。 【重点难点】 重点:外力作用与地表形态 【学习过程】 学生活动:自主学习P40—41页填空 二、内力作用与地表形态 (三)火山、地震活动和地表形态 岩浆喷出地表即为,其熔岩物质的堆积常常形成、等多种火山地貌。大地由于而快速震动称为,其结果往往造成地壳和。 一、外力作用和地表形态 1.外力 (1)表现形式:有①________、②________、搬运、③________和固结成岩等。 (2)主要动力来源:流水、风力、冰川、波浪等。 (3)对地表影响:其结果使地表趋于④________。 2.外力作用对地表形态的塑造 (1)侵蚀作用:⑤____________内力抬升、流水侵蚀——山高谷深;⑥____________挤压抬升、流水下切——水拍云崖;⑦____________内力抬升、风力沉积、流水侵蚀——千沟万壑。 (2)沉积作用:a.大河中下游地区地壳下沉、泥沙沉积形成⑧____________⑨____________; b.干旱地区,沙粒沉积形成⑩________,埋没村舍、道路、牧场,带来流沙危害。 二、人类活动与地表形态 1.有利影响:修建梯田,?____________等。 2.不利影响:毁林开荒,?____________ 【规律总结】 1.主要外力作用与地貌的关系

千姿百态的地表形态的形成和发展与五种外力表现形式的共同作用密切相关,其中流水和风力的侵蚀、沉积作用的影响最为普遍和常见。 作用因素 作用过程对地貌的影响 流水作用侵蚀 冲刷河床,使谷底、河床加深、加 宽,形成“V”型谷,坡面流水使坡 面地表破碎 总体来说使地表变得崎岖不平;瀑 布、峡谷是河流侵蚀作用的强烈表 现;黄土高原千沟万壑的地表形态 就是流水侵蚀的结果 沉积 在搬运过程中,由于流速降低,所 携带的物质便逐渐沉积起来 山区河流在出山口形成山麓洪(冲) 积扇;河流中下游形成宽广的冲积 平原;河流入海口形成三角洲 风力作用侵蚀 在干旱地区,风扬起沙石,吹蚀地 表;地表沙尘和碎屑被风力侵蚀搬 走,形成大片的戈壁和裸岩荒漠 形成风蚀沟谷、风蚀洼地、风蚀柱、 风蚀蘑菇、戈壁、裸岩荒漠 堆积 风在搬运途中,当风速减小或气流 受阻,导致风沙堆积 形成沙丘、沙垄、沙漠外缘的黄土 堆积,如黄土高原 【巧学速记】 景观示意图记忆常见的侵蚀与堆积地貌 (1)常见的侵蚀地貌 (2)常见的堆积地貌 【课堂反馈训练】 1.下列选项中,属于外力作用的是 A.地壳运动 B.风化作用 C.岩浆活动 D.火山喷发 2.下列地质地貌示意图中,主要由外力作用形成的是( ) A. a和b B. b和c C. c和d D. b和d 3.我国西北内陆地区气候干旱,其外力作用主要有() A.流水侵蚀 B.风力侵蚀、搬运 C.冰川侵蚀 D.流水侵蚀 4. 按照成因,可以将河流地貌分为( ) A、侵蚀地貌和风化地貌 B、侵蚀地貌和堆积地貌 C、搬运地貌和风化地貌 D、成岩地貌和侵蚀地貌 5 .沟谷的形成主要是( ) A、流水沉积作用 B、风力沉积作用 C、流水侵蚀作用 D、风力侵蚀作用 6.冲积扇常形成于( ) A、河源地带 B、滨海地带 C、山麓地带 D、河流中下游 7.读“地貌示意图”,回答: 由于流水侵蚀作用形成的是,由于流水沉积作用形成的是;由于风力侵蚀作用形成的是;由于风力沉积作用形成的是。

地球的表面形态

地质构造与地表形态 考点要求:褶皱、断层的特点、成因及其地表形态 知识回顾: 1地质构造的概念: 地 质 构 造 及 苴 丿、 对 地 貌 影 响 类型 判断依据 对地貌影响 实例 形态 岩层顺序 地形 成因 褶 皱 断 层 地垒 地堑 3.地质构造对人类生产活动的影响: 3. 若该地地表甲为谷地,丁为山岭,其成因是 A.地壳运动所致 B ?内力作用所致 考题探究: 右图为某地某水平面的岩层分布图,读图回答 1?3题 1. 图中丁处的地质构造为 A.褶皱 B .背斜 C 2. 关于图中的叙述正确的是 A.甲处为良好的储油构造 C.修一条南北向隧道选址丁处 .向斜 D .断层 B .甲处有利于储存地下水 D ?图中岩层为岩浆岩 C ?岩浆活动所致 D ?外力作用 从甲列丁岩魁从港馳斷

4.读某地地质剖面图(图中1 —10岩层年龄由老到新)。假如你是一位地质工程师,请对下列问题作一简要分析。 ⑴若在该地区发现了石油和天然气资源则可能分布于—地;若要开采地下水,则应在地。 ⑵如果在这里修建一条东西向的地下遂道,应该选择甲地还是乙地? 採地区地険构适胡面示竄as (1)图中①②③④四处,在地质构造上属于背斜的是__________ 。在野外考察中,有时会见 到背斜成谷现象,其原因是__________ 。根据地层的相互关系确定背斜的方法是___________ 。 ③处的地形属_______ 山地。 (2)请在图中地垒两侧断层的细短线上标注4个箭头,表示岩层错动的方向。 (3)下列地理事物与图中④处的地质构造在形成原因上相似的是__________ (多项选择)A.渭河谷地 B .长江三峡 C .汾河谷地 D.雅鲁藏布江大峡谷 (4)图中c地层为含水层,a、b、d各地层为隔水层,因此在__________ 处(填数码)打井较有可能获得丰富的地下水。判断依据是________________ 6.根据等高线数值判断,图中的地形是五种基本类型中的,判断理由是 根据岩层露头的新老关系判断,图上的地质构造是,判断理由是 此处地形的形成原因是______________ 石灰石砂岩花倒坯等窩维地扁界掩 1)② 背斜顶部受张力作用后易受侵蚀中间地层老,两侧地层新块状 (2)绘图:在地垒一侧箭头向上画,地堑一侧箭头向下画。(3)AC (4)① 该处为向斜

高考地理一轮专题导学案:地表形态的塑造(1)及答案

2019年高考地理一轮专题导学案:地表形态 的塑造(1)及答案 链接----(2019·新课标Ⅰ卷)图2示意某河流上游河段的单侧断面。该河段两岸依次分布着海拔不同的四个平坦面T0、T1、T2、T3,平坦面上均堆积着河流沉积砾石。砾石的平均砾径T3>T0>T2>T1。洪水期河水仅能淹没T0。据此完成6–8题。 1.面积仍在扩大的平坦面是 A.T0 B.T1 C.T2 D.T3 2.该断面河流流速最大的时期为 A.T3形成时期B.T2形成时期C.T1形成时期D.T0形成时期3.推测该河段所在区域的地壳经历了 A.持续下降B.持续抬升C.间歇性下降D.间歇性抬升【答案】1.A 2.A 3.D 【解析】 8.据材料可知,砾石的平均砾径为T3>T0>T2>T1,据图可知,平坦面的顺序自高处向河谷依次为T3、T2、T1、T0,说明T2和T1阶段该河段地壳抬升,流速降低,沉积颗粒物粒径减小,因此可推断该河段所在区域的地壳径流了间歇性抬升。故选D。 【点睛】沉积物颗粒的大小与流速关系密切。一般来说,河流上、中游因坡降大,流速快,沉积物颗粒大;下游坡降和流速均小,沉积物颗粒细小。河流中心流速大,岸边流速小(特别是凸岸),岸边的沉积物颗粒较中心的小。在时间上,洪水期间因流速大,沉积的物质颗粒粗大;平水期流速小,沉积的物质颗粒细小,结果表现在沉积物垂直剖面中,粗、细沉积物成层分布。 【地表形态的塑造---考点复习】地球面貌与板块移动 1.板块相对移动而发生的彼此碰撞或张裂,形成了地球表面的基本面貌。

运动 方向 ←|→→|←→|← 形成地貌裂谷、海洋、海岭高大山脉海岸山脉、海沟、岛 弧 举例东非大裂谷、红海、 大西洋等喜马拉雅山脉、阿尔 卑斯山脉 安第斯山脉、太平洋 西部岛弧、海沟 示意 图 2. 内容 理论要点①岩石圈不是一块整体,而是被构造带(海岭、海沟)分割成六大板块(亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块、南极洲板块);②这些板块漂浮在“软流层”之上,不停地运动;③板块内部比较稳定,板块交界处是地壳比较活跃的地带 图示 解释与运用板块 张裂 板块张裂形成裂谷或海洋,如东非大裂谷、大西洋处于生长边界 板块 相撞 ①大陆与大洋板块相撞,形成海沟、岛弧或海岸山脉,如亚洲东部岛弧、北 美洲西部的海岸山脉、马里亚纳海沟处于消亡边界; ②大陆与大陆板块相撞,形成巨大的褶皱山脉,如喜马拉雅山、阿尔卑斯山

教科版小学五年级科学上册2.1《地球的表面》教案教学设计(2017版新教材)

2017教科版新教材 小学五年级科学上册第二单元《地球表面的变化》 2.1《地球的表面》教案教学设计 教学目标: 科学概念目标:知道地球表面有各种各样的地貌;认识一些典型的地貌,知道地球表面的地形地貌是复杂多样的,也是不断变化的。 科学探究目标:能够收集各种不同地貌特点的图片和资料;能够画出地貌特征并分析交流地貌特点。 科学态度目标:愿意交流、表达自己的观点;发展探究地形变化原因的兴趣。 科学、技术、社会与环境目标:了解自己的家乡,热爱自己的家乡。 教学重点: 理解地球表面的地形地貌是复杂多样的,也是不断变化的。描述山地、高原、湖泊、平原、盆地等主要地形的特点。 教学难点: 对地形变化的原因进行有依据的猜测。 课前准备: PPT课件、地行模型组件、各色彩泥、透明塑料板、网格纸、白纸、水彩笔等。 课时安排: 1课时

教学过程: 一、激趣导入 1.出示各种各样的地貌风景图,让学生猜猜图片中的风景都位于哪里。老师做简单介绍:这些美丽的景色就在我们生活的地球上。 2.谈话:请同学们说说你所知道的地球表面是什么样的。结合学生回答,适时引导学生进行地貌的概括。 3.多媒体出示从太空中观察地球的图片。地球呈现出风度的色彩和高低不平的表面,这些都代表着复杂多样的地形地貌,使学生初步感知地球表面的样子。 二、授新 1.观察世界地形图,从整体了解地球表面的样子。 引导学生归纳总结:大气构成了地球上的气体。岩石构成了地球的固体,水构成了地球上的液体。 地球从形成到现在大约经过了45.4亿年,在地球形成的漫长历史中,地球表面不断在发生变化,使地球表面呈现出不同的地形。 2.分组讨论 同学们都了解哪些地形地貌,请分小组讨论,并记录在纸上。 展示小组讨论成果,并指导学生进行地形地貌的归纳总结:平原、高原、山地、盆地、湖泊等。 三、地形模型 1.模型概念 依地形资料制成的实地模仿造型或按立体效应制成的有立体视

人教版高中地理必修一第4章第一节《营造地表形态的力量》word教案

人教版高中地理必修一第4章第一节《营造地表形态 的力量》word教案 一、重点和考点 (一)课程标准 1、了解内力作用的能量来源及其表现形式,明白得地壳运动是塑造地表形状的要紧作用方式。 2、说明外力作用的形式及其相互关系,识别外力作用形成的不同地貌。 3、分析内力、外力作用及两者之间的关系,从时刻和空间两方面来分析地壳变动,学会用运动的观点和进展的观点来辩证地分析地表形状的变迁。 4、结合实例,分析一个区域的内力作用、外力作用的形式和它们对地表形状的阻碍。 5、建立内力和外力辩证统一,共同塑造地表形状的观点。 6、明白得岩石圈物质循环的过程及其对陆地环境的阻碍。 7、通过大量的实例分析,在把握地质作用和地壳物质循环的过程中,树立正确的人地观。(二)考试说明 1、地壳物质循环 2、地表形状变化的内、外力因素 二、主干知识梳理 (一)内力作用 1、内力作用的能量来源于,要紧是。它要紧表现为、、。 2、按照地壳运动的方向和性质,可将其分为和。水平运动使岩层,常形成和;垂直运动使岩层,引起。就全球规模的运动而言,地壳的运动以为主,以为辅。 3、内力作用使地表变得。 (二)外力作用 1、外力作用的能量来自,要紧是。它对地表形状的塑造要紧有、、和四种方式。 2、在、和等因素的阻碍下,或的岩石经常发生和,形成许多大小不等的,这种作用叫。 3、、、等在运动状态下对地表岩石进行破坏,叫作用,常在原地势成地貌。 4、作用为堆积地貌的发育输送了大量物质。

5、外力作用使地表起伏状况趋于。 (三)岩石圈的物质循环 1、岩石圈的岩石能够分为、、三大类。 2、岩浆喷出地表形成岩浆岩;裸露地表的岩石受到、、和作用,形成岩;已形成的岩石在一定和作用下发生作用,形成变质岩。各类岩石在岩石深处发生作用,又成为新的。那个过程称为。 三、典型例题解析 例一 2007重庆卷春分日重庆太阳高度角最大时,H大洋某岛屿正好日出。现在,两架飞机从该岛同时起飞,甲沿经线向南飞行至南极点,乙沿纬线飞行一圈,则甲比乙穿越六大板块的数目 A.多1个 B.多2个 C.少1个 D.少2个 例二 2007四川卷下图是我国某山脉东、西坡地质剖面图。读图回答 结合图例,推断甲处岩石形成时的古地理环境是 A.沙漠 B.沼泽 C.海洋 D.苔原

4.1营造地表形态的力量学案

4.1《营造地表形态的力量》导学案 【课标要求】 1、结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素。 2、运用示意图说明地壳内部物质循环过程。 【学习目标】 1、说出内力作用的能量来源及其表现形式。 2、说明外力作用的形式及其相互关系,识别外力作用形成的不同地貌。 3、结合实例,分析一个区域内力作用、外力作用的形式和它们对地表形态的影响。 4、简述岩石圈物质循环的过程及其对陆地环境的影响。 【自主预习】 阅读教材P69-71,回答下列问题。 1、内力作用的能量来自哪里?主要有哪些表现形式? 2、按照运动方向和性质,地壳运动可分为哪两种?分别使岩层发生什么变化?对地表形态有哪些影响? 3、什么是外力作用?外力作用的能量来自哪里? 4、外力作用对地表形态的塑造主要有哪些方式?对地形产生什么影响? 【自主探究】

外力作用主要有风化、侵蚀、搬运和堆积四种方式,通过风力、流水、冰川、海浪等因素对地表形态造成影响,形成各种外力地貌;不同区域的主导性外力作用表现不同,同一种外力作用在不同区域也会形成不同的地貌。 外力作用 形成地貌 作用地区侵蚀搬运堆积 流水作用 上游中游下游沉积物 颗粒大 的先沉 积,颗 粒小的 后沉 积,具 有分选 性 地区高山峡谷(“V”型)、瀑 布、千沟万壑、地表崎 岖 泥沙堆积、 河道变宽 风 力作用“飞沙走 石” 沙丘、沙垄、 堆积黄土(黄 土高原) 地区 冰 川作用冰斗、角峰、“U”型 谷 物质迁移 沉积物大小颗粒不分、 杂乱堆积而成冰碛地 貌 地区 波 浪 作 用 物质迁移形成沙滩等海岸地貌地带风 化作用使地表岩石遭受破坏,碎屑物残留原地,形成风化壳 普遍(如花岗岩的 球状风化) 【探究3】岩石圈的物质循环 读“岩石圈的物质循环示意图”,回答问题。 (1)就形成条件和分布位置来看,侵入岩与喷出岩有什么差别? (2)已经形成的岩石要经过哪些过程,才能变成沉积岩?沉积岩有哪些特点?(3)变质岩形成的条件是什么?在哪里容易发现变质岩?

地球表面的地形教案教学设计

本学期第课时授课日期: 课题:地球表面的地形 【教学目标】 科学概念: 地形包括高原、高山、盆地、湖泊、峡谷、平原等。 地球表面有河流、海洋、山脉、高原等多种多样的地形地貌,地球表面是高低起伏、崎岖不平的。 过程与方法: 观察描述常见地形的特点。 会看简单的地形图,能在地形图上指认如高原、平原、谷地、山脉、河流、海洋等的地形。 情感、态度、价值观: 培养对地球表面地形研究的兴趣,能自觉关注和收集相关的信息。 【教学重难点】 【教学难点】知道典型地形地貌的特点。 【教学难点】从地形图中发现整个地球地表地形地貌的分布和特点,知道并描述各种地形地貌的特点。 【教学准备】 相关风景照片(典型地形地貌的图片),世界地形图、中国地形图、家乡地形图的课件。 【教学过程】 一、引入 1.师介绍本单元的单元前言,让生了解单元学习的内容。(生看书2分钟)

2.本单元主要学习地形,及它们是否发生过变化等,今天来学习第1课《地球表面的地形》。 3.教师用课件出示图片,问:从图片上,你可以感受到那里的地形吗?你能说说它的地形特点吗? ①平坦的田野②橘海③白云山 4.联系前言的知识,现在大家知道了特点却不知道地形,先来看看我们今天要学习的地形,再来看看它们是什么地形,好吗?设计意图: 从单元教学的角度出发,让学生门知道地球的各种地形,本单元将要进行哪些知识。 二、地球表面的地形 1.出示今天要学习的六种地形(配图片)。 要求:每一种地形介绍要注意说清楚地形地貌的类型,能简单描述其特点,并适时联系前面的三个地方,是什么地形。 2.教师补充介绍。 生发言后,做适时补充。 3.介绍各种地形地貌的特点 平原:宽广平坦,起伏很小; 丘陵:高低起伏,坡度较缓,由连绵不断的低矮山丘组成; 高原:面积很大,地形开阔,周围以明显的陡坡为界; 山地:地势较高,蜿蜒起伏,层峦叠嶂; 盆地:四周地势较高,中间低平; 峡谷:深度大于宽度谷坡陡峻的谷地…… 4.结合各种地形特点,得出橘海——盆地,白云山——丘陵。 找出我们家乡还有什么地方与这些地形相一直的呢?

湘教版新版必修一第二章 地球表面形态 基础卷

湘教版(2019新版) 第二章地球表面形态 基础卷 第一卷(选择题共45分) 一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,每小题3分,共45分) (2020·辽宁抚顺一中期末)图1为河谷发育阶段示意图。读图,回答1—2题。 图1 1.按河谷发育程度先后顺序,排列正确的是() A.①②③④ B.②③④① C.③①②④ D.④②①③ 2.阶段④所示的主要地质作用是() A.地壳上升 B.断裂下沉 C.岩浆喷出 D.流水沉积 (2019·山西太原五中高三月考)图2为我国江南地区某河谷剖面示意图,读图完成3-4题 图23.形成图中河流阶地的外力作用主要是() A.风力堆积 B.流水侵蚀 C.冰川堆积 D.海浪侵蚀 4.有关该河流地貌发育的说法,可信的是() A.因堆积作用强,南岸阶地地势高 B.平水期流量稳定,对河岸冲刷强 C.洪水期过后,河漫滩因淤积增高 D.河水向东流,造成北岸侵蚀后退 (2020·北京西城区高一期末)读图3“某种类型灾害现场图”,完成5-6题。 图3 5.图中灾害类型是() A.干旱 B.泥石流 C.滑坡 D.地面沉降 6.该类型灾害() A.多发生在平原地区 B.多发生于我国冬季 C.成因与人类活动无关 D.发生过程具有突发性 (2020·江西南昌二中高一月考)沙漠中竖立着无数塔状孤立的石灰岩,称为塔岩荒漠。图4为塔岩荒漠景观,据此完成7—9题。 图4 7.形成塔岩和荒漠的外力作用分别是() A.风力侵蚀、风力沉积 B.流水侵蚀、流水沉积 C.风力侵蚀、流水沉积 D.流水侵蚀、风力沉积 8.该地形成塔岩和荒漠的条件是()

①气候湿润②气候干早③光照强,昼夜温差大④植被茂密⑤多大风天气 A.①②③ B.②③④ C.②③⑤ D.①④⑤ 9.上述地貌最可能分布于() A.湖南、江西 B.云南、贵州 C.内蒙古、新疆 D.河南、山东 (2020·湖北沙市中学高一期末)喀斯特地貌是水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行化学溶蚀作用形成的种典型地貌。中国房山世界地质公园是我国北方典型喀斯特地貌的分布区。读图5中国房山世界地质公园景观图”,完成10-11题。 图5 10.喀斯特地貌的主要特点是() A.奇峰林立,地表崎岖 B.冰川广布,河流众多 C.千沟万壑,支离破碎 D.地势平坦,土壤肥沃 11与房山喀斯特地貌形成及特点密切相关的自然因素是() A.气候、植被 B.植被、土壤 C.土壤、地形 D.岩石、水文 (2020·山东临沂重点中学高一联考)马耳他是地中海中部岛国,著名景点“蓝窗”就分布在马耳他戈佐岛的西北角,该景观已于2017年3月8日上午坍塌读图6,完成12-13题。 图6 12.“蓝窗”景观属于() A.流水地貌 B.风成地貌 C.海蚀地貌 D.山岳地貌 13.一年中,“蓝窗”受外力破坏最强的季节是() A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季 读某种地形景观图(如图7),完成14-15题。 图7 14.形成该种地形的主要原因是() A.冰川侵蚀作用 B.流水侵蚀作用 C.风力侵蚀作用 D.地壳运动 15.该种地形在我国哪个地区分布最为普遍() A.内蒙古高原 B.青藏高原 C.云贵高原 D.黄土高原 第二卷(非选择题共55分) 二、非选择题(本大题共4小题,共55分) 16.(13分)(2020·河北安平中学高二月考)读黄准海平原地形图和地形图中A、B两点间冲积扇剖面图(如图8),结合所学知识,回答下列问题。 图8 (1)比较冲积扇和三角洲的位置差异。

营造地表形态的力量教案

第四章:地表形态的塑造 第一节:营造地表形态的力量 【教学目标】 一、知识目标 1.了解内力作用的能量来源和表现形式,理解内力作用对地表形态的影响。 2.使学生了解外力作用的表现形式,理解风化作用、侵蚀作用、搬运作用和沉积作用的概念和种类,以及它们所形成的各种地形; 3.了解外力作用的能量来源和表现形式,理解外力作用对地表形态的影响以及内、外力作用的相互关系,理解它们是如何推动地表形态的演化的。 4.了解岩浆岩、沉积岩、变质岩与岩浆之间的相互转化过程,掌握各类岩石形成的地质作用。 二、能力目标 1.能够阅读各种地貌示意图,判断地貌类型,并分析其成因。 2.学会利用多幅景观图和示意图来比较说明不同陆地环境的地域差异及形成原因;三、德育目标 1.通过分析各种地貌的成因,激发探究地理问题的兴趣和动机,养成求真、求实的科学态度。 2.树立事物之间是普遍联系的辩证唯物主义观点。 【教学重点】 1.风化、侵蚀、搬运、沉积作用所形成的不同的地表形态。 2.外力作用各表现形式相互之间的关系。 3.地质构造及其与地貌的对应关系;外力作用形成的地貌类型。 【教学难点】 1.外力作用各表现形式所形成的不同的地表形态。 2.内力、外力作用的关系。 3.培养学生树立正确的人地关系的观点。 【教具准备】 投影仪、投影片、岩石标本、实验器具。 【课时安排】1课时 【教学过程】 【导入新课】 一位在青藏高原上跋涉的旅行者,途中休息时从路边岩层中随手拿起一块小石头玩赏时受小石子的纹路的吸引,他不禁仔细观瞧,吃惊地发现这竟是一个古代海洋生物化石!近年来,人们在台湾海峡海底某些地方发现有古代森林的遗迹。这些发现告诉我们什么? 【学生讨论回答】略。 【教师总结概括】地壳和宇宙间一切物质一样,处在不停的运动变化之中。那么地表千姿百态的形态是如何营造的呢?这就是我们这节课要解决的课题 【板书】第四章:地表形态的塑造 第一节:营造地表形态的力量 【提问】哪位同学能够例举营造地表形态的力量改变地表面貌的实例? (学生讨论、回答问题。教师在副板书上一一记录。) 【过渡】营造地表形态的力量具体划分有很多种,但归纳起来看可以划分为两种,即内力作用和外力作用,首先我们来看一下内力作用.

2019课标版高中地理必修一同步学案:第4章 地表形态的塑造 附5 主要植被 Word版含答案

附5 主要植被 学习目标:1.能结合图片等相关资料,识别主要的植被类型。2.了解掌握主要植被的分布、生长特征。(重点)3.理解主要植被与所在区域自然环境的关系。(重难点) [自 主 预 习·探 新 知] 一、植被与环境 1.植被含义:自然界成群生长的各种植物的整体称为植被。 2.植被分类?????天然植被:森林、草原、荒漠等天然形成的人工植被:经济林、人工草场等人工栽培和经营管理的 3.与环境的关系 (1)植物生长过程中,改造其生长的土壤、水分等环境条件。 (2)稳定植被形成分层明显的垂直结构。 (3)天然植被按类型有规律地分布,具有适应当地环境的特征。 二、森林 1.热带雨林 (1)分布:热带雨林气候区和热带季风气候区。 (2)特征:全年旺盛生长;植物种类丰富,垂直结构复杂,常见茎花、板根等现象。 2.常绿阔叶林 (1)分布:温带季风气候区和温带海洋性气候区的纬度较低的地区。 (2)特征:乔木叶片宽阔、春季发叶,秋冬季落叶。 4.亚寒带针叶林 (1)分布:亚欧大陆和北美洲大陆的亚寒带地区。 (2)特征:针叶林以松、杉为主,叶片为针状;以抗寒抗旱。 5.红树林 (1)分布:热带和亚热带淤泥深厚的潮间带,多见于海湾或河口地区。 (2)植物特征?????具有支柱根和板状根具有很强再生能力的呼吸根种子可“胎生”发育可排盐分的腺体 三、草原与荒漠 1.草原 (1)热带 草原? ????分布:热带雨林带的南北两侧特点:湿季生长旺盛,草原葱绿;干季草类枯黄

(2)温带草原:夏绿冬枯,植被高度较低。 2.荒漠:分布于气候干旱地区,以旱生的灌木为主,具有忍耐干旱的形态和结构。 [自主诊断] 1.植被就是指植物。( ) 2.人工植被与天然植被的自然特征完全相同。( ) 3.所有森林中,热带雨林的垂直结构最丰富。( ) 4.针叶林中的针叶叶片特征主要是抗寒冷。( ) 5.热带草原上没有树木。( ) 6.荒漠植物的生命活动周期都很长。( ) 【提示】 1.×植被是指自然界成群生长的各种植物的整体。 2.×人工植被的种类较天然植被的种类少。 3.√热带雨林树木高大茂密、种类丰富、垂直结构丰富。 4.×针叶林中针叶叶片可以抗寒抗旱。 5.×热带草原上也会存在一些乔木或灌木。 6.×荒漠中也会存在一些非旱生的短生命植物。 [合作探究·攻重难] 看一看,只有满眼的长着奇异板状根的参天大树,不可思议的老茎杆上的花果、巨叶植物,根本看不到湛蓝的天空;低头望一望,眼前到处是苔藓、藤萝等。密不透风的林中潮湿闷热,脚下到处湿滑。叮叮作响的小溪、飞泻的瀑布无处不在;参天的大树、缠绕的藤罗、繁茂的花草树木汇聚成一座座美丽又绿色的大迷宫,让人寸步难行……” 【思考交流】 1.这位探险者所游历的是哪种森林?其主要特征有哪些? 【提示】探险者游历的应是热带雨林。热带雨林植被高大茂密,生物种类繁多,常见茎花、板根现象,垂直结构复杂。 2.探险者所游历的森林主要分布在什么气候区? 【提示】热带雨林主要分布在热带雨林气候区和热带季风气候区。