哈萨克历史

中国哈萨克族人民的由来

18世纪中叶,清政府平定准噶尔贵族叛乱,统一了新疆,从而为

西域多民族的发展提供了良好的条件。1766年,清政

府敕令伊犁将军:“伊犁等处土地辽阔,人烟愈多愈善,

哈萨克如不得游牧地方,或畏惧劫掠,情愿内附者,

即行收留”。1767年,清政府告知哈萨克中玉兹可汗

阿布赉:“哈萨克牧民可以到伊犁等地游牧”。这样,

从18世纪60年代起,哈萨克开始陆续迁到自己的先

民(祖先)的故乡伊犁、塔城、阿勒泰三个地区游牧。迁到伊犁地区的主要是中玉兹乃蛮部的黑宰部落,以及大玉兹的阿勒班、素宛部落等;迁到塔城、阿勒泰地区的主要是中玉兹的克烈、乃蛮等部落。此后,哈萨克族与内地的经济、文化交流更加频繁。

哈萨克的由来

第一种观点认为“哈萨克”这一名称出现于15世纪。当时,锡尔河下游的部分牧民在克烈汗和加尼别克汗的率领下迁到巴尔喀什湖以南的楚河流域。由于他们是为反抗和摆脱阿布尔海尔汗的统治压迫而东走,因此得名“哈萨克”,意为“避难者”或“脱离者”。

第二种观点认为“乌孙”即“哈萨克”的对音。

第三种观点认为“哈萨克”即《唐书》所载之可萨、曷

萨的对音。早在5—6世纪,蒙古高原的一些高车部落

越过阿尔泰山和额尔齐斯河西迁,游牧于咸海和里海

以北的草原,后来成为拂林(东罗马帝国)以东、阿

得水一带的恩屈、曷、诃、也末(咽)等铁勒部落。

曷又译为曷萨、葛萨、可萨。隋唐时期,铁勒诸部形

成以可萨部为核心的部落联盟,征服并融合当地的一

些土著民族,建立了政权,因为其语言与不久前形成的突厥人相同,所以被称为“可萨突厥国”。唐朝杜环的《经行记》说:“(苫国)北接可萨突厥。”《新唐书·西域传》说:“(波斯)北邻突厥可萨部。”“(火寻)西北抵突厥曷萨。”6世纪时,其国达到鼎盛阶段,疆域东起咸海之北,西至黑海东北,都城在伏尔加河下游的阿斯特拉罕附近,与东罗马关系亲密,与波斯国相对抗。其后发展为钦察国,13世纪为成吉思汗及其子孙征服。据公元982年用波斯语写成的《世界境域志》一书载,阿兰国中已有“KAZAK”的民族称谓。

第四种观点认为,按11世纪的著名语言学家穆罕默德·喀什噶里在《突厥语词典》中说:突厥人形容刀剑等武器的锋利称“哈萨克”(KAZAK)。南北朝时期,从蒙古高原到东罗马帝国之间,有铁勒族的曷嶻、曷萨等部落,隋唐时期在中亚的西部形成了可萨突厥国,西突厥泥撅处罗可汗投归隋朝,跟从隋炀帝东征高丽有功,被封为“曷萨那可汗”,意为“勇健可汗”。因此,“哈萨克”一名早在南北朝后期即已出现,意为勇健、锋利。一说“哈萨克”一词的前部分“kaz”为词根,派生的词均有“自由”“自主”之意。后一部分“ak”,则是多数附加词尾的古体形式。因而哈萨克一词的全部含义是“广袤草原上自由迁徙的勇敢、自由的人们”;

第五种观点认为,哈萨克族的祖先是公元前7世纪至4世纪居住在中亚的塞种人。部分学者认为“哈萨克”一词就是居住在中亚的古代“哈斯比”(Kaspey)人和居住在伊犁河流域的古代“塞种”(Sak)人的两个部落名称结合而成的。“塞”字古音为“Sak”,以此来译塞种人很贴切。第六种白天鹅古代,有一位名叫卡勒恰哈德尔的首领,深受人们的拥护和爱戴。后来,因战争失利,部众四散,他身负重伤,单独一人在荒无人烟的戈壁上行走。当时正是炎热的夏季,

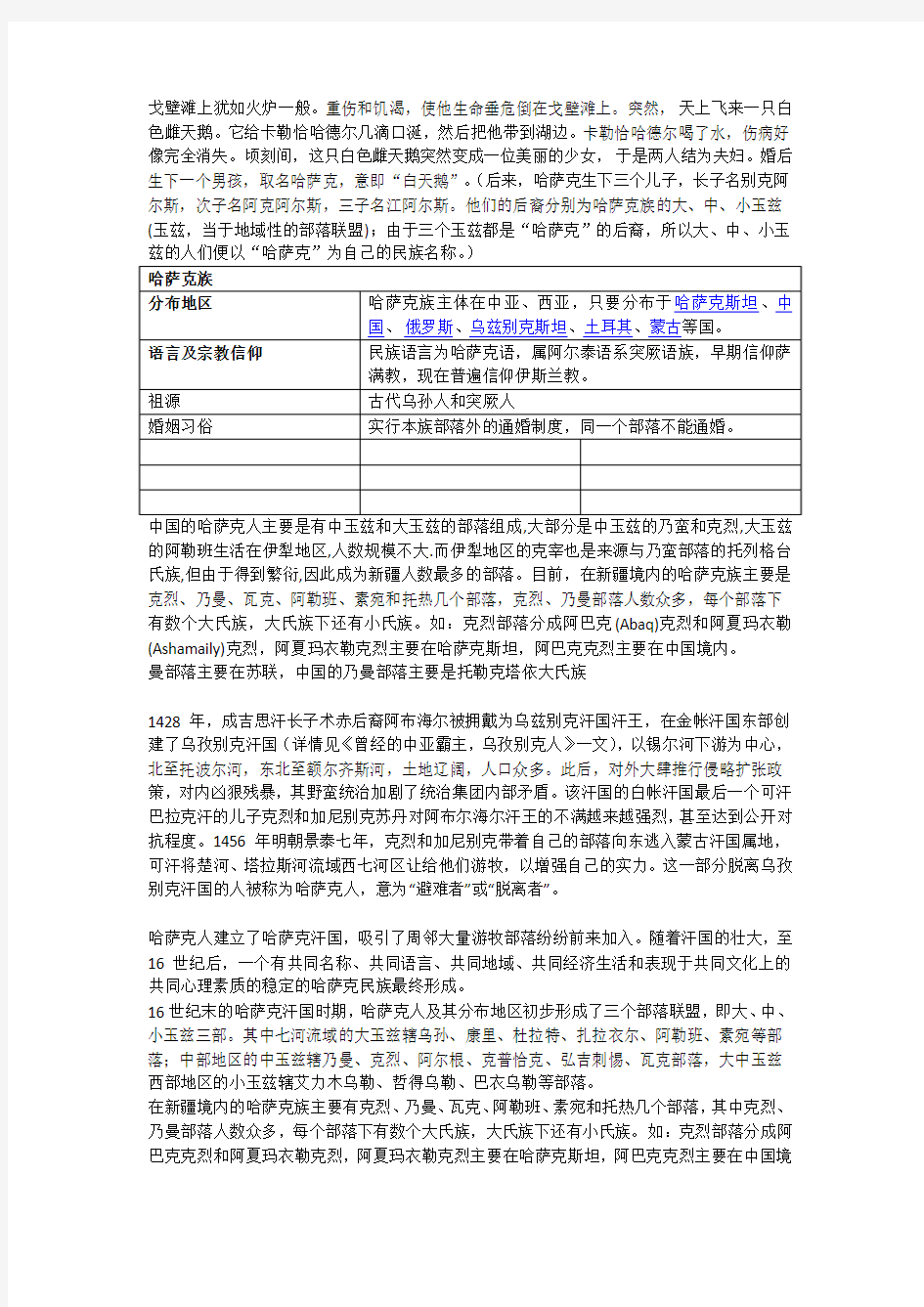

戈壁滩上犹如火炉一般。重伤和饥渴,使他生命垂危倒在戈壁滩上。突然,天上飞来一只白色雌天鹅。它给卡勒恰哈德尔几滴口涎,然后把他带到湖边。卡勒恰哈德尔喝了水,伤病好像完全消失。顷刻间,这只白色雌天鹅突然变成一位美丽的少女,于是两人结为夫妇。婚后生下一个男孩,取名哈萨克,意即“白天鹅”。(后来,哈萨克生下三个儿子,长子名别克阿尔斯,次子名阿克阿尔斯,三子名江阿尔斯。他们的后裔分别为哈萨克族的大、中、小玉兹(玉兹,当于地域性的部落联盟);由于三个玉兹都是“哈萨克”的后裔,所以大、中、小玉

中国的哈萨克人主要是有中玉兹和大玉兹的部落组成,大部分是中玉兹的乃蛮和克烈,大玉兹的阿勒班生活在伊犁地区,人数规模不大.而伊犁地区的克宰也是来源与乃蛮部落的托列格台氏族,但由于得到繁衍,因此成为新疆人数最多的部落。目前,在新疆境内的哈萨克族主要是克烈、乃曼、瓦克、阿勒班、素宛和托热几个部落,克烈、乃曼部落人数众多,每个部落下有数个大氏族,大氏族下还有小氏族。如:克烈部落分成阿巴克(Abaq)克烈和阿夏玛衣勒(Ashamaily)克烈,阿夏玛衣勒克烈主要在哈萨克斯坦,阿巴克克烈主要在中国境内。

曼部落主要在苏联,中国的乃曼部落主要是托勒克塔依大氏族

1428年,成吉思汗长子术赤后裔阿布海尔被拥戴为乌兹别克汗国汗王,在金帐汗国东部创建了乌孜别克汗国(详情见《曾经的中亚霸主,乌孜别克人》一文),以锡尔河下游为中心,北至托波尔河,东北至额尔齐斯河,土地辽阔,人口众多。此后,对外大肆推行侵略扩张政策,对内凶狠残暴,其野蛮统治加剧了统治集团内部矛盾。该汗国的白帐汗国最后一个可汗巴拉克汗的儿子克烈和加尼别克苏丹对阿布尔海尔汗王的不满越来越强烈,甚至达到公开对抗程度。1456年明朝景泰七年,克烈和加尼别克带着自己的部落向东逃入蒙古汗国属地,可汗将楚河、塔拉斯河流域西七河区让给他们游牧,以增强自己的实力。这一部分脱离乌孜别克汗国的人被称为哈萨克人,意为“避难者”或“脱离者”。

哈萨克人建立了哈萨克汗国,吸引了周邻大量游牧部落纷纷前来加入。随着汗国的壮大,至16世纪后,一个有共同名称、共同语言、共同地域、共同经济生活和表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的哈萨克民族最终形成。

16世纪末的哈萨克汗国时期,哈萨克人及其分布地区初步形成了三个部落联盟,即大、中、小玉兹三部。其中七河流域的大玉兹辖乌孙、康里、杜拉特、扎拉衣尔、阿勒班、素宛等部落;中部地区的中玉兹辖乃曼、克烈、阿尔根、克普恰克、弘吉刺惕、瓦克部落,大中玉兹西部地区的小玉兹辖艾力木乌勒、哲得乌勒、巴衣乌勒等部落。

在新疆境内的哈萨克族主要有克烈、乃曼、瓦克、阿勒班、素宛和托热几个部落,其中克烈、乃曼部落人数众多,每个部落下有数个大氏族,大氏族下还有小氏族。如:克烈部落分成阿巴克克烈和阿夏玛衣勒克烈,阿夏玛衣勒克烈主要在哈萨克斯坦,阿巴克克烈主要在中国境

内。(成吉思汗时期,由于我们的部落抢了铁木真的老婆勃儿帖与其生下术赤,并且因为蔑尔乞当时常年与蒙古人发生战争,最后在与铁木真的战争中败下阵来,蔑尔乞人被打散,后来大部分归于克烈,成为十二阿巴克克烈之一。所以我们的部落在成吉思汗时期是一个强大的突厥部落)

克烈分十二个大氏族:(1)建太凯、(2)贾的克、(3)杰鲁希、(4)喀拉喀斯、(5)木勒合、(6)昆萨塔克、(7)萨尔巴斯、(8)依特利、(9)密尔克特、(10)加斯塔本、(11)其巴阿依格尔、(12)歧莫因。十二个大氏族下还有小氏族,其中建太凯、贾的克两大氏族人数最多。

乃曼部落分为九大氏族:(1)科克加尔特、(2)叶尔格尼克特、(3)铁尔斯坦巴勒、(4)沙尔米马尔特、(5)布拉、(6)托勒克塔依、(7)巴格纳勒、(8)巴勒塔里、(9)耶列铁。乃曼部落主要在哈萨克斯坦,中国的乃曼部落主要是托勒克塔依大氏族,这个大氏族还分成四个小氏族。在新疆伊犁地区的克扎依,就是四个小氏族中的马太氏族的一个小分支,由于克扎依人数越来越多,实际上已形成了一个部落。

瓦克部落在历史上常和克烈部落一起游牧,原住阿尔泰山和斋桑泊一带,18世纪和19世纪有二批迁至新疆。

托热部落虽然人数不多,但属蒙古贵族统治阶级,他们自称是成吉思汗的后裔。他们的血统来自于蒙古,但已完全同化为哈萨克。自从先祖成吉思汗以来,一直统治着哈萨克族,人数虽少权力大。哈萨克斯坦西部的小玉兹于1731年被沙俄吞并。18世纪中叶,清朝统一了准噶尔部,哈萨克三玉兹先后归顺清朝。18世纪中叶起,沙俄侵入哈萨克草原和原属清伊犁将军管辖的巴尔喀什湖以东、以南地区。1864~1883年,沙俄以讹诈和军事威胁手段,迫使清政府签订一系列不平等条约,按照条约中“人随地归”的规定,侵占了原属中国的哈萨克族及其居住地区。1864年,游牧在斋桑湖一带哈萨克族12个克烈部,因不堪沙俄统治和压迫,离开原牧地,移居至阿尔泰山地区。1883年,哈萨克黑宰部落3千多户迁入伊犁和博尔塔拉地区,随后又有不少哈萨克族迁入中国境内。