第十一章 第38讲

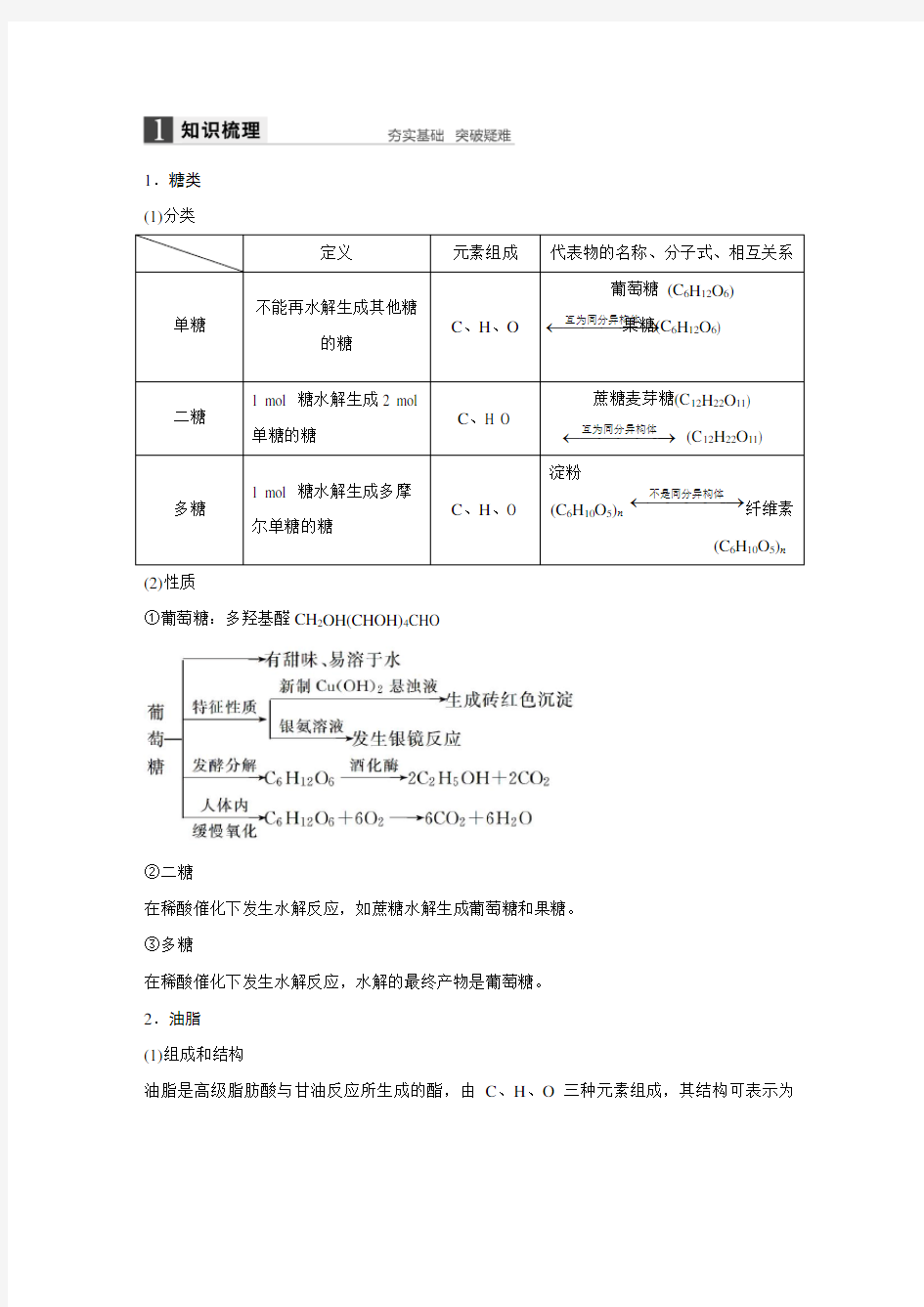

1.糖类

(1)分类

定义元素组成代表物的名称、分子式、相互关系单糖

不能再水解生成其他糖

的糖

C、H、O

葡萄糖(C6H12O6)

果糖(C6H12O6) 二糖

1 mol 糖水解生成

2 mol

单糖的糖

C、H O

蔗糖麦芽糖(C12H22O11)

(C12H22O11) 多糖

1 mol 糖水解生成多摩

尔单糖的糖

C、H、O

淀粉

(C6H10O5)n纤维素

(C6H10O5)n

(2)性质

①葡萄糖:多羟基醛CH2OH(CHOH)4CHO

②二糖

在稀酸催化下发生水解反应,如蔗糖水解生成葡萄糖和果糖。

③多糖

在稀酸催化下发生水解反应,水解的最终产物是葡萄糖。

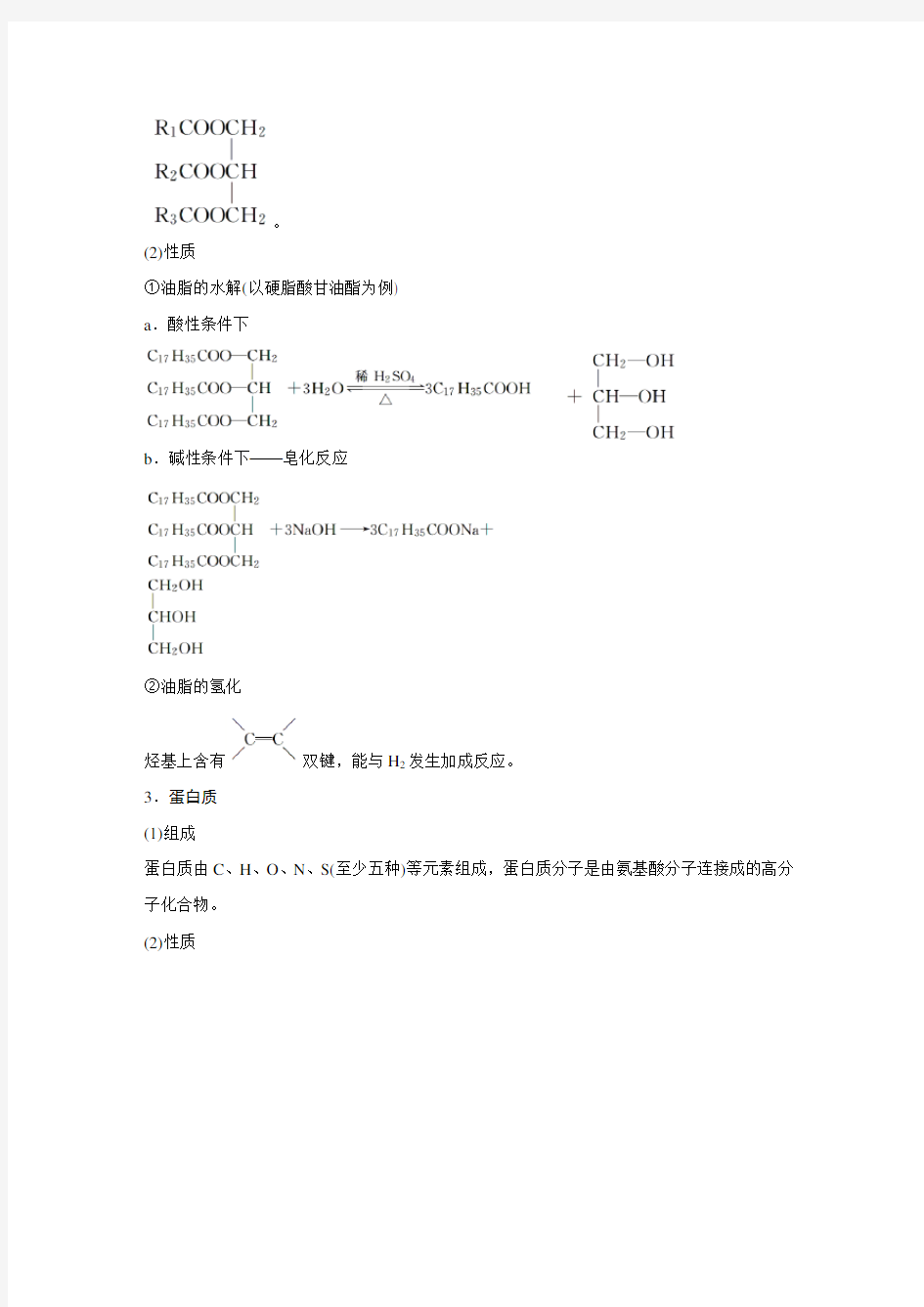

2.油脂

(1)组成和结构

油脂是高级脂肪酸与甘油反应所生成的酯,由C、H、O三种元素组成,其结构可表示为

←?????→

互同分异构体

为

←?????→

不是同分异构体

←?????→

互同分异构体

为

。

(2)性质

①油脂的水解(以硬脂酸甘油酯为例)

a.酸性条件下

b.碱性条件下——皂化反应

②油脂的氢化

烃基上含有双键,能与H2发生加成反应。

3.蛋白质

(1)组成

蛋白质由C、H、O、N、S(至少五种)等元素组成,蛋白质分子是由氨基酸分子连接成的高分子化合物。

(2)性质

深度思考

1.已知葡萄糖和果糖的分子式为C6H12O6,蔗糖和麦芽糖的分子式为C12H22O11,淀粉和纤维素的分子通式为(C6H10O5)n,都符合通式C n(H2O)m。

(1)糖类的通式都是C n(H2O)m吗?

(2)符合通式C n(H2O)m的有机物都属于糖类吗?

类别条件水解通式

卤代烃NaOH的水溶液,加热

酯

在酸溶液或碱溶液中,

加热

二糖无机酸或酶

多糖酸或酶(C6H10O5)n+n H2O――→

酸或酶淀粉(或纤维素)

n C6H12O6葡萄糖

油脂酸、碱或酶

蛋白质或多肽酸、碱或酶

引入官能团引入方法

引入卤素原子

①烃、酚的取代;②不饱和烃与HX、X2的加成;

③醇与氢卤酸(HX)反应

引入羟基①烯烃与水加成;②醛酮与氢气加成;③卤代烃在碱性条件下水解;④酯的水解;⑤葡萄糖发酵产生乙醇

引入碳碳双键

①某些醇或卤代烃的消去;②炔烃不完全加成;③

烷烃裂化

引入碳氧双键

①醇的催化氧化;②连在同一个碳上的两个羟基脱

水;③含碳碳三键的物质与水加成

引入羧基①醛基氧化;②酯、肽、蛋白质、羧酸盐的水解

第二章:表面吸附与表面反应

第二章:表面吸附与表面反应 ?吸附和脱附是催化反应中不可缺少的两步?是催化剂对反应施加作用的基本步骤,可以说,没有反应物吸附就不可能存在催化剂发生催化作用的问题。?吸附理论是催化作用理论的基础理论 §1、吸附现象 1、吸附产生的原因 2、基本术语图 2-1:气体在致密无孔固体表面上的吸附(物理吸附模型) ?吸附:气体或液体在固体表面上,或气体在液体表面上的富集过程,这种现象也称之为吸附现象。?脱附:吸附的逆过程 ?固体表面层:与吸附物产生相互作用的表面层,一般只有几个原子层厚度。?吸附量:?吸附物:流体中能被吸附的物质,也称吸附质。?吸附态:吸附质在表面吸附后的状态。?吸附剂:能起吸附作用的物质。?吸附中心:吸附是发生在吸附剂表面上的局部位置 ?表面吸附络合物:指得是吸附中心与吸附质共同构成的结合体。 3、吸附热效应 吸附物在吸附剂上的吸附所产生的热效应。?表面吸附常常是放热的,这是吸附的必然结果,因为,吸附物在吸附剂上的吸附过程都是自发过程,即:自由能ΔG吸<0而ΔG吸=ΔH吸—TΔS吸即ΔH吸—TΔS吸<0所以ΔH吸<TΔS吸换句话说,若ΔS吸为负值,则ΔH吸也必为负值。此时,吸附为放热过程。 ?吸附物在吸附剂表面上形成了一个更为有序的体系,吸附物分子的自由度数必然减少,所以ΔS吸<0是这种吸附的必然结果,即ΔH吸<0。?对物理吸附来说,被吸附的分子一定不发生解离,物理吸附一定是放热的。 ?对化学吸附来说,被吸附的分子会有两种情况:解离与不解离。 不解离的化学吸附,有ΔS吸<0,吸附过程一定是放热的 解离化学吸附,可能有ΔS吸<0或ΔS吸>0,这样,吸附过程就可能为吸热的,也可能是放热的。 如:在适当的温度下,H2在Fe上的吸附:H2+Fe(受S污染)──→ H2分子被解离为两个氢原子,且可在Fe表面上作二维自由运动。被吸附的氢原子的自由度= 2(二维运动)+ 2(振动)= 4两个氢原子的自由度= 4×2 = 8氢分子= 3(三维运动)+ 3(振动+转动)= 6 所以:ΔS吸>0出现H2在Fe上的化学吸附为吸热。 4、吸附平衡是动态平衡从微观的角度来看待吸附过程,就有:V吸= V脱,即吸附与脱附过程是在不断进行着,只是它们的速率相等。 5、化学吸附与物理吸附物理吸附:吸附质是靠它与吸附剂之间的V.D.W.等物理力相互作用而吸附于吸附剂上,这种现象就为物理吸附。the adsorption energy is typically 5-10 kJ/mol. 物理吸附化学吸附 ?化学吸附:吸附质是靠它与吸附剂表面上吸附中心的剩余自由价相互作用形成一定程度的化学键而吸附于吸附剂上,这种现象就为化学吸附。Thechemisorptionenergy is 30-70 kJ/mol for molecules and 100-400 kJ/mol for atoms.

第二章电阻传感器第二讲气敏与湿敏传感器

教师授课方案(首页) 授课班级09D电气1、电气2 授课日期 课节 2 课堂类型讲授 课题第二章电阻式传感器第二讲第三节测温热传感器 第四节气敏与湿敏传感器 教学目的与要求【知识目标】1、理解测温热传感器的工作特性及应用、掌握测量转换电路2、理解气敏与湿敏电阻的工作特性与应用 【能力目标】提高并培养学生实际仪表接线技能及理论联系实际的能力。 【职业目标】通过学生二线、三线、四线接线培养学生爱岗敬业的情感目标。 重点难点重点:掌握测温热传感器的测量转换电路难点:三线制测量转换电路 教具教学辅助活动教具:铂热电阻、气敏、湿敏传感器实物、多媒体课件、习题册 教学辅助活动:提问、学生讨论 一节教学过程安排复习 1、电位器式传感器的测量原理、转换电路、 应用 2、应变片的工作原理及应变片特性 3、单臂半桥、双臂半桥、四臂全桥的输出电 压及优点 4、举例说明应变式电阻传感器的应用 5分钟讲课 1、测温热电阻原理、二线、三线、四线测量 转换电路的特点,重点掌握三线制仪表的特点 及应用 2、气敏电阻及湿敏电阻原理、测量转换电路 及应用。掌握选用不同类型气敏电阻的方法。 70分钟小结 1、小结见内页之后 2、利用10分钟时间与学生互动答疑 13分钟作业 习题册第二章温热、气敏、湿敏传感器 习题 2分钟 任课教师:叶睿2011年1月18日审查教师签字:年月日

教案附页

【复习提问】 上节课知识点: 1、电位器式传感器的测量原理、转换电路、应用 2、应变片的工作原理及应变片特性 3、单臂半桥、双臂半桥、四臂全桥的输出电压及优点 4、举例说明应变式电阻传感器的应用 第二节测温热传感器【新课导入】 测量温度的方法有很多:本课程主要学习热电阻以及热电偶测量温度,热电偶传感器将在第九章学习到,本次课学习测温热电阻传感器。 热电阻在工业上被广泛用来测量–200~+9600C范围内的温度。 热电阻分为金属热电阻和半导体热电阻。前者仍简称热电阻,后者的灵敏度比前者高十倍以上,又称为热敏电阻。 【本节内容设计】 通过测量温度的方法学习测温热传感器的工作特性、测量转换电路以及测温热传感器的应用。 【授课内容】 一、金属热电阻 1、测量原理 热电阻利用电阻随温度的升高而增大的特性。需要电阻温度系数大、线性好、性能稳定、测量温度范围宽、价格容易。目前工业常用铜热电阻–50~+1500C 、铂热电阻–200~+9600C。 正温度系数:温度升高,电阻增大。用PTC表示。 负温度系数:温度升高,电阻减小。用NTC表示。 测温热电阻利用正温度系数的电阻制成。 实验说明: 取一只 100W/220V 灯泡,用万用表测量其电阻值,可以发现其冷态阻值只有几十欧姆,而计算得到的额定热态电阻值应为484Ω。2、热电阻的主要技术性能指标比较: 表2-2 热电阻的主要技术性能 材料铂(WZP)铜(WZC) 使用温度范围/℃-200~+960 -50~+150 电阻率/(Ω?m?10-6)0.098~0.106 0.017 0~100℃间电阻 温度系数α(平均 值)/℃-1 0.00385 0.00428 化学稳定性 在氧化性介质中较稳 定,不能在还原性介质中 超过100℃易氧化

第十一章 第36讲

1.烷烃、烯烃、炔烃的组成、结构特点和通式 2.脂肪烃的物理性质 性质变化规律 状态 常温下含有1~4个碳原子的烃都是气态,随着碳原子数的增 多,逐渐过渡到液态、固态 沸点 随着碳原子数的增多,沸点逐渐升高;同分异构体之间,支链 越多,沸点越低 相对密度随着碳原子数的增多,相对密度逐渐增大,密度均比水小 水溶性均难溶于水 3.脂肪烃的化学性质比较 烷烃烯烃炔烃活动性较稳定较活泼较活泼 取代反应能够与卤素取代 加成反应不能发生 能与H2、X2、HX、H2O、HCN等加成(X代表 卤素原子) 氧化反应 淡蓝色火焰 燃烧火焰明亮,有黑 烟 燃烧火焰明亮,有浓烟不与酸性高锰酸钾溶液反 应 能使酸性高锰酸钾溶液褪色 加聚反应不能发生能发生 鉴别 不能使溴水、酸性高锰酸 钾溶液褪色 能使溴水、酸性高锰酸钾溶液褪色 注意:烷烃与卤素单质的取代反应是分子中的氢原子逐步被取代,并且是各步反应同时进行,

产物是烃的多种卤代物的混合物和卤化氢。 深度思考 按要求书写方程式: (1)乙烷和Cl 2生成一氯乙烷 CH 3CH 3+Cl 2――→光 CH 3CH 2Cl +HCl 。 (2)烷烃的燃烧通式 C n H 2n +2+3n +12O 2――→点燃n CO 2+(n +1)H 2O 。 (3)单烯链烃的燃烧通式 C n H 2n +32n O 2――→点燃 n CO 2+n H 2O 。 (4)丙烯的主要化学性质 ①使溴的CCl 4溶液褪色 ②与H 2O 的加成反应 ③加聚反应 (5)单炔链烃的燃烧通式 C n H 2n -2+3n -12O 2――→点燃 n CO 2+(n -1)H 2O 。 (6)乙炔的主要性质 ①乙炔和H 2生成乙烷 CHCH +2H 2――→催化剂 △ CH 3CH 3;

2016届高考化学总复习大一轮(人教版,江苏专用)练习题 第十一章 化学实验 第二讲 物质的检验、分离和提纯

第二讲 物质的检验、分离和提纯 一、选择题 1.下列仪器:①普通漏斗;②容量瓶;③蒸馏烧瓶;④天平;⑤分液漏斗;⑥滴 定管;⑦燃烧匙。常用于物质分离的是 ( )。 A .①③④ B .①②⑥ C .①③⑤ D .③④⑦ 解析 ①普通漏斗:用来过滤分离固液混合物。③蒸馏烧瓶:用于液体蒸馏,分离沸点相差较大的液态混合物。⑤分液漏斗:萃取分离互不相溶的液态混合物。 答案 C 2.有关溶液中所含离子的检验,下列判断中正确的是( ) A .加入硝酸酸化,再滴加KSCN 溶液后有红色物质生成,则原溶液中一定有Fe 3+存在 B .加入盐酸有能使澄清石灰水变浑浊的气体生成,则原溶液中一定有大量的CO 2- 3存在 C .用某溶液做焰色反应实验时火焰为黄色,则该溶液中一定有钠元素,可能有钾元素 D .分别含有Mg 2+、Cu 2+、Fe 2+和Na +的四种盐酸盐溶液,只用NaOH 溶液是不能一次鉴别开的 解析 A 项,原溶液也可能含有亚铁离子不含铁离子,因为硝酸具有氧化性,能将亚铁离子氧化为铁离子;B 项,原溶液可能含有碳酸氢根离子;C 项,确定是否含有钾元素要透过蓝色的钴玻璃观察;D 项,有颜色的离子为铜离子和亚铁离子,加入氢氧化钠,CuCl 2溶液中出现蓝色沉淀,FeCl 2溶液中出现白色 沉淀,且沉淀逐渐变成灰绿色,最后变成红褐色,MgCl 2溶液中出现白色沉淀, NaCl 溶液没有现象。 答案 C 3.根据下列实验事实得出的结论正确的是 ( )。 A .气体――→通入品红溶液品红溶液褪色

结论:原气体一定是SO 2 B .气体――→点燃气体――→通入Ba (OH )2溶液白色沉淀 结论:原气体一定是烃 C .某溶液――→打开瓶盖冒白雾――→用蘸有浓氨水的玻璃棒靠近白烟 结论:原溶液一定是浓盐酸 D .某有色溶液――→滴加苯酚溶液紫色 结论:原溶液中一定含有Fe 3+ 解析 A 项中O 3、Cl 2、NO 2等都能使品红溶液褪色;B 项中H 2S 、C x H y 、HCHO 都可出现此现象;C 项中浓HNO 3等也有此现象。 答案 D 4.为达到预期的实验目的,下列操作正确的是( ) ①配制FeCl 3溶液时,将FeCl 3固体溶于盐酸中,然后再用水稀释到所需的浓 度 ②用10 mL 的量筒量取4.80 mL 的浓硫酸 ③蒸发溶液时,边加热边搅拌,直至蒸发皿中的液体蒸干 ④向无色溶液中加入BaCl 2溶液,生成白色沉 淀,再加稀硝酸,沉淀不消失,由此确定该溶液中一定含有SO 2 -4 ⑤为鉴别 KCl 、AlCl 3和MgCl 2溶液,分别向三种溶液中滴加NaOH 溶液至过量 ⑥中和 热测定的实验中使用的玻璃仪器只有2种 ⑦实验室可利用浓氨水和碱石灰混合的方法制取少量氨气 ⑧除去NO 中混有的NO 2气体可通过水洗,再干燥 后用向上排空气法收集 A .③⑤⑧ B .④⑤⑥ C .①⑤⑦ D .①⑦⑧ 解析 本题考查实验基本操作,中等难度。②中10 mL 量筒可量取4.8 mL 浓硫酸;③中蒸发溶液时边加热边搅拌,直至有较多晶体析出时停止加热;④ 中若原溶液中含有SO 2 -3也有此现象;⑥中中和热的实验中使用的玻璃仪器有 烧杯、量筒、环形玻璃搅拌棒、温度计四种;⑧中NO 易与空气中的氧气反应,所以不能用排空气法收集。①⑤⑦均正确。故选C 。 答案 C 5.下列各组溶液中,用括号内的试剂及物质间相互反应不能鉴别的一组是 ( )

2018版高考化学一轮总复习(限时训练):第一章第2讲限时训练(有解析)

全限时训练 [选题细目表] 考查知识点1.分离提纯的物理方法 基础题 1、2、3 中档题 5、6 较难题 10 2.分离提纯的化学1、3、4、 方法7 8、911 一、选择题(本题包括7个小题,每小题6分,共42分,每小题仅有一个选项符合题意) 1.(2016·国Ⅱ卷)下列实验操作能达到实验目的的是() 选项A B C D 实验目的 制备Fe(OH) 3 胶体 由MgCl 2 溶液制备无水 MgCl 2 除去Cu粉中混有的 CuO 比较水和乙醇中氢的活 泼性 实验操作 将NaOH浓溶液滴加到饱和的 FeCl 3 溶液中 将MgCl 2 溶液加热蒸干 加入稀硝酸溶液,过滤、洗涤、干 燥 分别将少量钠投入到盛有水和乙 醇的烧杯中 解析:A项,向沸水中滴入饱和氯化铁溶液制备氢氧化铁胶体,A项错误;B 项,氯化镁是强酸弱碱盐,MgCl 2溶液水解产生的HCl易挥发,所以由MgCl 2 溶液 制备无水MgCl 2 要在HCl气流中加热蒸干,B项错误;C项,铜与稀硝酸会反应,

保 应该用稀盐酸,C项错误;D项,分别将少量钠投入到盛有水和乙醇的烧杯中,反应剧烈的是水,反应平缓的是乙醇,利用此反应比较水和乙醇中氢的活泼性,D项正确。 答案:D 2.(2017·定一模)下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是 () 选项 A B 目的 除去KCl中的MnO 除去碘中的NaCl 2 分离方法 蒸发结晶 加热、升华 原理 溶解度不同 NaCl的熔点高,碘易 升华 C分离KNO 3 和NaCl重结晶 KNO NaCl 3 的溶解度大于D分离食用油和汽油分液 食用油和汽油的密度 不同 解析:A项,应“加水过滤、蒸发结晶”;C项,原理是KNO 3 的溶解度随温度变化而变化较大,NaCl的溶解度随温度变化而基本无变化;D项,食用油和汽油互溶,不能用分液法分离。 答案:B 3.从海带中提取碘要经过灼烧、浸取、过滤、氧化、萃取、分液、蒸馏等操作,下列对应的装置合理、操作规范的是()

第一章第2讲等高线

第2讲等高线地形图 1.等高线地形图

(1)绝对高度和相对高度的区别。 绝对高度又称为“海拔”,是某地高出海平面的垂直距离。相对高度则是一个地点高出另一地点的垂直距离。 (2)等高线的概念:是地面海拔高度相等的各相邻点所连成的闭合曲线。 (3)等高线地形图的判读 2.地地势高低的变化状况和坡度的大小状况。1.等高线图的综合判读

(1)等高线地形图与“点”的区位 ①铁路、公路线 铁路、公路线要利用有利的地形地势,建在坡度和缓的地区;翻山时应选择缓坡,并通过鞍部;陡坡处线路要呈“之”字形弯曲,以降低坡度,保证运输安全。另外还要充分考虑路线的长度,少过河建隧道,避免通过高寒区、沙漠区、沼泽区、永久冻土区、地下溶洞区等。 ②引水、输油线路 引水线尽可能短,避免通过山脊等障碍,并尽量从地势高处引水到地势低处,使水自流。输油管道,路线也应尽可能短,尽量避免通过山脉、大河等。 (3)等高线地形图与“面”的区位 ①农业生产布局 根据等高线地形图反映出来的地形类型、地势起伏、坡度陡缓,结合气候和水源条件,因地制宜地提出农、林、牧、渔业合理布局的方案。平原地区发展耕作业,山地、丘陵地区发展林业、畜牧业,湖、海、水库等水域发展水产养殖业。 ②工业区选址 一般选在等高线间距较大的地势平坦开阔处,节省建设投资;靠近河流,水源充足;有交通线经过,交通便利。

③聚落分布 一般山区聚落多分布在地势较低的河谷地带(地势低平、水源充足、流水沉积形成深厚肥沃的土壤);山区聚落规模小、数量少;平原地区聚落数量多、规模大(聚落主要分布在平原地区)。 3.地形剖面图的绘制、判读与应用 (1)地形剖面图的绘制步骤 第一步:确定剖面线。在等高线图上画出一条剖面线(可能为已知,如下图中的A—B)。 第二步:建坐标。纵坐标表示高度,横坐标表示水平距离。 第三步:描点。将剖面线与等高线的所有交点(或仅描关键点,如最高点、最低点)按其水平距离和高程转绘到坐标图中。 第四步:连线。用光滑曲线将各点顺次连接,注意相邻两点间的升降趋势(如下图中8、9两点高度相同,两者之间为河谷,地势较低)。AB间的剖面图如下:

第81讲第三篇第十一章-防烟排烟系统(二)

第三节系统的安装检测与调试 一、系统的安装与技术检测 (一)风管的安装与检测 1.金属风管的制作和连接 1)风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。 2)板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm的可采用焊接。 3)风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧。 4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。 2.非金属风管的制作和连接 2)法兰的螺栓孔的间距不得大于120mm,矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。 3)采用套管连接时,套管厚度不小于风管板材的厚度。 4)无机玻璃钢风管的玻璃布,必须无碱或中碱,风管的表面不得出现泛卤或严重泛霜。 3.风管的安装与检测 2)风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度应不小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。

4)风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。 5)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。若风机仅用于防烟、排烟时,则不宜采用柔性连接。 6)风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅。

7)风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。 8)吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。 (二)部件的安装与检测 (三)风机的安装与检测 1.安装与检测要求 2)风机外壳至墙壁或其他设备的距离应不小于600mm。 3)应设在混凝土或钢架基础上,并不设减振装置;如果排烟系统与通风空调系统共用需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 5)风机驱动装置的外露部位必须装设防护罩;直通大气的进、出风口必须装设防护网或其他安全设施,并应设防雨措施。 例题:防火阀、排烟防火阀安装的方向、位置应正确,阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于()mm。 A.100

课后练习 第1章 第2讲

(时间:40分钟满分:100分) 一、选择题(每题4分,共44分) (2014·临沂模拟)中科院紫金山天文台2013年3月18日向媒体通报,该台于2008年3月3日发现的一颗小行星(国际编号为188973)已被国际小行星中心和国际小行星命名委员会批准命名为“萧晖荣星”。结合下图完成1~2题。 “萧晖荣星”的运行轨道介于() A. 地球和金星之间 B. 火星和木星之间 C. 木星和土星之间 D. 地球和火星之间 B 本题考查太阳系小行星。由材料和图可知,“萧晖荣星”是颗小行星,其运行轨道介于火星和木星之间。 比太阳系高一级,比总星系低一级,且不包含“萧晖荣星”的天体系统是() A. 地月系 B. 银河系 C. 河外星系 D. 宇宙 C 本题考查天体系统。“萧晖荣星”是太阳系中的一颗小行星。比太阳系高一级,比总星系低一级,又不包含“萧晖荣星”的天体系统应是河外星系。 (改编题)“嫦娥三号”携带“玉兔”于2013年12月02日1时30分由“长征三号乙”运载火箭从西昌卫星发射中心成功发射。12月14日,“玉兔”成功登月。读上述材料,结合所学知识,完成3~4题。 中国登月探测器在月球上可以观测到的现象有() ①绚丽的极光②蓝天白云③一划而过的流星④满天星星⑤昼夜更替 A. ①②③ B. ①③⑤ C. ②④ D. ④⑤ D 本题考查月球表面的环境。由于月球无大气层和水汽,因此无极光、蓝天白云和流星现象;由于月球存在自转,所以有昼夜交替;在月夜也可以看到满天星星。 中国“玉兔”登月探测器在月球上将探测不到任何生命物质,主要原因之一是月球() A. 与太阳的距离不适宜 B. 体积质量太小 C. 缺少重要的矿物质 D. 太阳辐射太弱

第十一章 第38讲

1.糖类 (1)分类 定义元素组成代表物的名称、分子式、相互关系单糖 不能再水解生成其他糖 的糖 C、H、O 葡萄糖(C6H12O6) 果糖(C6H12O6) 二糖 1 mol 糖水解生成 2 mol 单糖的糖 C、H O 蔗糖麦芽糖(C12H22O11) (C12H22O11) 多糖 1 mol 糖水解生成多摩 尔单糖的糖 C、H、O 淀粉 (C6H10O5)n纤维素 (C6H10O5)n (2)性质 ①葡萄糖:多羟基醛CH2OH(CHOH)4CHO ②二糖 在稀酸催化下发生水解反应,如蔗糖水解生成葡萄糖和果糖。 ③多糖 在稀酸催化下发生水解反应,水解的最终产物是葡萄糖。 2.油脂 (1)组成和结构 油脂是高级脂肪酸与甘油反应所生成的酯,由C、H、O三种元素组成,其结构可表示为 ←?????→ 互同分异构体 为 ←?????→ 不是同分异构体 ←?????→ 互同分异构体 为

。 (2)性质 ①油脂的水解(以硬脂酸甘油酯为例) a.酸性条件下 b.碱性条件下——皂化反应 ②油脂的氢化 烃基上含有双键,能与H2发生加成反应。 3.蛋白质 (1)组成 蛋白质由C、H、O、N、S(至少五种)等元素组成,蛋白质分子是由氨基酸分子连接成的高分子化合物。 (2)性质

深度思考 1.已知葡萄糖和果糖的分子式为C6H12O6,蔗糖和麦芽糖的分子式为C12H22O11,淀粉和纤维素的分子通式为(C6H10O5)n,都符合通式C n(H2O)m。 (1)糖类的通式都是C n(H2O)m吗? (2)符合通式C n(H2O)m的有机物都属于糖类吗? 类别条件水解通式 卤代烃NaOH的水溶液,加热 酯 在酸溶液或碱溶液中, 加热 二糖无机酸或酶 多糖酸或酶(C6H10O5)n+n H2O――→ 酸或酶淀粉(或纤维素) n C6H12O6葡萄糖

反应工程第二章复习题

对于一非恒容均相化学反应A B v A v B ,反应组分A 的化学反应速率()A r -=A dn Vdt -。 恒容间歇系统中进行一均相化学反应A B v A v B ,反应组分A 的化学反应速率()A r -= A dc dt - 多相反应速率常数有以反应物质的量浓度为基准k c ,有以反应的相界面积为基准k S ,有以催化剂质量为基准k W 。它们之间的关系为k c = ρb k S = S i k W 。 反应A + B → C ,已知k =1.5s -1,则反应级数n =__1__。 化学反应2 423CO H CH H O ++,其中化学反应计量系数为-3的是哪种物质______。(B ) A .CO B .H 2 C .CH 4 D .H 2O 化学反应2 423CO H CH H O ++,其中化学反应计量系数为-1的是哪种物质______。(A ) A .CO B .H 2 C .CH 4 D .H 2O 化学反应222222NO H N H O ++,其中化学反应计量系数为+2的是H 2O 对于反应A B P S v A v B v P v S +→+,则=P r _______)(A r -。(A ) A .P A v v B .P A v v C .A P v v D .A P v v 气相反应A + B → 3P + S 进料时无惰性气体,A 与B 以1∶1摩尔比进料,则膨胀因子A δ=__2__。 气相反应2A + B → 3P + S 进料时无惰性气体,A 与B 以2∶1摩尔比进料,则膨胀因子A δ=1/2。 气相反应4A + B → 3R + S 进料时无惰性气体,A 与B 以3∶1的摩尔比进料,则膨胀因子A δ=–1/4。 气相反应22332N H NH +→进料时无惰性气体, N 2与H 2以2∶3摩尔比进料,则膨胀因子2H δ=–2/3。

必修Ⅰ第一章第2讲

必修Ⅰ第一章第2讲 第 第PAGE # 页 第2讲等高线地形图 [最新考纲] 1?海拔(绝对高度)和相对高度。 等高线地形图的判读、应用及相关计算。 3?地形剖面图的绘制、判读及应用。 [考纲解读] 1?掌握等高线地形图、地形剖面图的分析与判读,能绘制地形剖面图。(重点) 掌握等值线图的基本特征及判读方法。 [思维导图] 屮,厂河读制耐乂绘制 厂地孙爲紙 HI天 一列读一 一地強娅 1-河进濫前 槪一 ——尴形團一 厂交通运输 —吒卞特征 「木利工程 J —吒出

J?应业怖耐 考点一等高线地形图的判读与计算 ?海拔(绝对高度)和相对高度 (1)海拔(绝对高度):某地高出海平面的垂直距离,如图中甲点海拔为1_500米,乙点海拔为 500 米。 ⑵相对高度:一个地点高出另一个地点的垂直距离,如图中甲点和乙点的相对高度是 1 000米。 ?读“等高线地形图(单位:米)”,填写下列内容。 (1)写出下列字母代表的地形部位名称和等高线特征。 A ?山顶,等高线闭合,中间高,四周低。— B ?山谷,等高线向高处弯曲。 C ?山脊,等高线向低处弯曲。 D .陡崖,海拔不同的等高线重合。 E .鞍部,两侧均为闭合等高线,山谷的最高处,山脊的最低处。 F.洼地,等高线闭合,四周高,"间低。_ ⑵比较甲、乙两处坡度大小,并说明理由。 答案甲处坡度小,原因是等高线较稀疏;乙处坡度大,原因是等高线较密集。 (3)图示区域地形以丘陵为主,地势大致东北高西南低。 ⑷G点海拔H是70V H V 80米,G、E的相对高度Ah为20V Ahv 40米。 ⑸D处陡崖顶部的海拔H为60W H V 70米,陡崖的相对高度Ah为30W Ahv 50米。 【温馨提示丨等高线的特征:同线等高;同图等距;密陡疏缓;凸低为脊;凸高为谷;重叠为 崖。 1 ?根据等高线数值和分布特征判断地形类型 类型 主要特征 平原

同步复习第二章第一节物质的分类2.doc

同步复习第二章第一节物质的分类2 第二章化学物质及其变化 第一节物质的分类 第二讲分散系及其分类 【学习口标】 1、了解胶体及分散系的概念;了解分散系与其他分散系的区别;了解胶体的重要性质和实际应用。 2、实验能力的培养:培养学生根据实验现象探究、分析、推理和判断的能力。 【重点、难点】 胶体的概念及性质 【知识网络】 [思考] 1.将少量NaCl溶于水得到的体系是纯净物还是混合物?将泥沙溶于水得到的体系呢?将它们静置一 段时间后,有什么区别? 2.我们日常生活中所见的烟、雾、云属于纯净物吗?如果不是,是什么物质分散到什么物质里的?[归纳] 分散系及其分类 1.把一?种(或多种)物质分散在另一种(或多种)物质中所得到的体系,叫做分散系。分散系由 分散质和分散剂组成,前者属于被分散的物质,称作分散质;后者起容纳分散质的作用,称作分散剂。 2.当分散剂是水或其他液体时,如果按照分散质粒子的大小来分类,可以把分散系分为溶液、胶体 和浊液。 [思考] 按照分散剂和分散质所处的状态(气态、液态、固态),他们之间可以有几种组合方式?请画出分类图并举例。 2.分散系的分类: 分散系按照分散质或分散剂聚集状态不同分类,有9种类型。对比如下:

[思考] (1)按照分散质粒了的大小,能对分散系进行分类吗? (2)不同的分散系有什么区别? [实验与探究]见课本P24科学探究的相关内容: 3.三种分散系的比较 [思考] (1)能举出门常生活中的一些丁达尔效应在吗? (2)通过刚才的学习,你对胶体育哪些认识? [归纳] 胶体的性质及其应用 1.胶体的的概念及本质特征:了解胶体的介稳性及其破坏、布朗运动,胶体介稳性的应用。 2.胶体的性质: (1)光学——丁达尔效应 (2)运动力学——布朗运动 (3)电学——电泳(主要介绍胶体介稳性) (4)热力学——聚沉 3.胶体的的制备

必修一第一章第2讲地图(含答案解析)

第2讲地图 一、选择题 读图,完成1~2题。 1.有关两图的说法正确的是()。 A.比例尺甲大于乙 B.甲为地图,乙为景观图 C.比例尺均为数字式 D.乙图中的动物形象属于注记 2.关于甲图的叙述,正确的是()。 A.沿公路从火车站到农业实验区,其方向是先向正北后向正东 B.火车站与学校相距约375千米,与农业实验区相距约580千米 C.火车站位于科技园的西南方向 D.若比例尺放大1倍,则图幅面积将增大2倍 解析第1题,甲图比例尺为1∶15 000,甲图比例尺大于乙图;甲、乙两图均为地图;甲图比例尺为线段式,乙图比例尺为数字式;注记指的是地图上的文字或数字。第2题,沿公路从火车站到农业实验区,应先向东北后向东南;火车站与学校和农业实验区相距应为几百米;依据指向标可判定方向; 比例尺放大1倍,图幅面积将增大3倍。 答案 1.A 2.C 读图,回答3~4题。

3.四幅图中,表示实际范围最大的是()。 A.a图B.b图C.c图D.d图 4.若四幅图中等高距相同,则a、b、c、d四处坡度大小比较正确的是()。 A.a=b=c=d B.a>c>d>b C.b>d>c>a D.c>b>a>d 解析第3题,图中四幅图图幅相近,b图比例尺最小,则实际范围最大。第4题,等高距相同,比例尺大的表示实际距离短,则坡度陡。 答案 3.B 4.B 下图为某地等高线图(单位:米)。读图回答5~6题。 5.图幅范围内的最大高差H可能为() A.1 000米 第十一章现代货币的创造机制 1.为什么说现今经济生活中的货币都是信用货币?找一找是否有不是信用货币的货币。 答:(1)现代经济生活中的货币都是信用货币。 信用货币替代金属货币,这一过程的萌芽早就存在于古老的信用工具之中;这一过程的不可逆转决定于商品经济覆盖整个经济生活,也即资本主义生产方式的产生和发展;这一过程的最终完成则是在经历了几百年之后的20世纪。 现代信用货币,其最早的典型形态是银行券。当前世界各国,包括我国在内,流通着的钞票都是银行券。关于银行券,由于银行券的发行权集中在中央银行,所以银行券的持有者就意味着握有对中央银行的债权。不论在法律形式上如何规定,人们总是把中央银行与国家联系在一起,在中国特别是这样。所以,人们认定,持有钞票就是持有对国家的债权;在人们心目中要求国家对钞票负责。 与银行券同时流通的有作为辅币的金属硬币。硬币已不是过去意义的金属货币,并不是以自己所含金属的价值流通。现在世界各国,硬币的发行通常统一于中央银行,也属于信用货币。 伴随着银行券的流通,不以现钞形态存在的货币也出现了。在19世纪和更早的年代,人们曾广泛讨论商业票据和支票由于背书流通所发挥的货币功能。到19世纪末和20世纪初,人们则已明确认识到:银行活期存款,其本身就应视为货币。至于商业票据和支票,由于背书流通的现象逐渐减少,已不再讨论它们是否是货币的问题。 银行活期存款,其根本特征是随时可据以签发支票用以购买和支付,同时也有权从中提取钞票。活期存款的名称多种多样。我国在出现新式银行以后多年,习惯称之为支票存款。实际上,由于管理习惯,活期存款有种种名称。如我国机关单位在银行中的经费存款账户就是一种活期存款账户。此外,更具有重要意义的是,由于金融创新,有些存款不叫活期存款但实际有活期存款的功能。如美国的NOW(可开出相当于支票的“转让支付命令”的账户)就是一例。这类账户上的金额,就其实际功能来说,无疑应同活期存款一样视为货币。 定期存款和居民在银行的储蓄存款,大多不能据以签发支票。直至进入20世纪,人们并没有统一的见解把它们明确地视为货币。但是,如果不把它们视为货币的存在形态,微观主体的货币持有量就是不完整的。而且宏观调控的实践,也会使人认识到,如果不把它们视为货币供给而只考察钞票和活期存款,那就很难解释这两部分货币之间的相互转化。现实生活中定期存款与活期存款,储蓄存款与活期存款,它们之间的界限也不断被打破。如储蓄,最初多是小额定期,后来不仅发展了活期储蓄,而且有了可以签发支票的储蓄。如大额存单是定期的,但在货币市场上可以买卖,已不完全是本来意义的定期存款。至于美国的ATS,更是一种可以自动地从定期存款账户向活期存款账户转移款项的制度。 所有上述以银行信用为基础的货币,除钞票和硬币外,国际货币基金组织概称之为“存款货币”。 (2)今天的货币形态,与历史上几千年只是简单的几种形态统治流通的情况不同,不仅极其多样,很难一一列举,而且变化迅速。但无论其形态如何多样,变化如何迅速,任何形态的货币,无一例外地都是信用货币。 2.在中央银行体制形成之前,存款货币银行可以发行自己的银行券,停止银行券发行后则保有创造存款货币的能力。不论是发钞票还是创造存款货币,银行是否自己就可以任意支用?这方面你曾存在过什么疑问,现在还有什么疑问? 答:不论是发钞票还是创造存款货币,银行都不可以任意支用。 银行券是随着资本主义银行的发展而首先在欧洲出现于流通中的一种用纸印制的货币。在中央银行体制形成之前,一般存款货币银行都可发行银行券。发行银行券的银行,需要保证随时可按面额随时兑付金币、银币。 关于存款货币银行发行银行券的收入支配问题,其关键是存款货币银行是否直接占有了发行收入。很显然这类行为是不存在的,钞票发行是存款货币银行的负债,存款货币银行以自己负债的增加换取资产业务和收益的增加,而且最终存款货币银行是要为自己的负债行为偿还的。所以虽然理论上这部分收入是存款货币银行并归存款货币银行所有,但实际上银行并不能任意支用这部分的收入。 3.能否不去翻检教材、笔记,拟出一份说明整个金融体系创造货币的纲要? 答:市场经济的货币供给机制,是由两个层次构成的货币创造系统。一是存款货币的创造层次,由存款货币银行的分散决策和它们的自我约束机制来实现;二是基础货币的创造层次,由中央银行的集中决策与宏观调控来实现。 (1)存款货币的创造层次 ①存款货币的创造必须具备两个紧密联系的必要前提条件:其一,各个银行对于自己所吸收的存款只需保留一定比例的准备金;其二,银行清算体系的形成。第一个条件使存款货币银行可以从存款中拿出一部分提供贷款或持有证券,由“原始存款”创造出大量“派生存款”;第二个条件使应收应付差额都可以在各种银行间的同业往来帐户或在清算中心开立的 第二讲世界区域地理 一、选择题 1.结合日本轮廓图,下列叙述正确的是 ( ) A.甲地所在岛屿因南部大力发展电子工业被称为“硅岛” B.乙地因纬度较高而导致冬季降水量多 C.丙地所在关东平原因农业发达会有大量农产品出口 D.该国城市和工业集中在日本海沿岸地区 解析:甲地所在岛屿是九州岛,因南部大力发展电子工业被称为“硅岛”,故A项正确。乙地因位于冬季风的迎风坡,冬季降水量多,B项错误。丙地所在关东平原人口、城市密集,工农业发达,但该国耕地面积小,不会有大量农产品出口,C项错误。该国城市和工业集中在太平洋沿岸和濑户内海沿岸地区,D项错误。 答案:A 随着欧盟东扩和制造业生产向东转移,欧洲工业由原来的“香蕉带”演变成了“金足球”形状,下图为欧洲经济空间变化示意图。读图,完成2~3题。 2.影响欧洲经济空间变化的最主要因素是 ( ) A.科技B.交通 C.劳动力D.市场 3.制造业从“香蕉带”转移到欧洲东部地区,产生的影响有( ) A.增加东欧国家就业机会,制约“香蕉带”的制造业发展 B.西欧企业研发中心也随之东迁 C.改善欧洲的大气环境质量 D.降低生产成本,提高欧洲制造业产品竞争力 解析:第2题,随着欧盟东扩和制造业生产向东转移,欧洲工业由原来的“香蕉带”向东欧等国转移,使得欧洲经济空间发生变化。东欧等国和原来“香蕉带”所在国家:英国、法国、德国、意大利等国相比,科技和交通没有优势,但劳动力成本优势明显;欧洲东部人口较西部稀疏且经济落后,因此,东部市场需求量小于西部。第3题,制造业从“香蕉带”转移到欧洲东部地区,增加东欧国家就业机会,但不会制约“香蕉带”的制造业发展,反而有利于促进“香蕉带”的产业结构调整和升级;西欧科技人才优势明显,企业的研发中心不会随之东迁;制造业从“香蕉带”转移到欧洲东部地区,很有可能企业污染也随之转移,对“香蕉带”的大气环境有所改善,但是增加了东欧地区环境压力,不会改善整个欧洲的大气环境质量;产业转移,利用东欧地区相对廉价的劳动力和土地,降低企业生产成本,提高欧洲制造业产品竞争力。 答案:2.C 3.D (2017·邯郸市质检)读某年份部分国家农业状况比较图,完成4~5题。 4.下列关于图中复种指数的叙述,正确的是( ) A.复种指数低于60%的国家是因为其耕地所在纬度位置较高 B.复种指数高于80%的国家都有热带季风气候 C.澳大利亚复种指数低与其农业经济结构有直接的关系 D.复种指数高有利于土壤有机质含量的提高 5.下列关于图中内容的叙述,正确的是( ) A.美国是图中人均耕地面积最大的国家 B.印度耕地面积大是因为其地形以平原为主 C.澳大利亚耕地总面积大是由于人口稀少 D.日本人均耕地面积比中国小 解析:第4题,澳大利亚纬度较低,地广人稀,土地实行轮耕轮休,复种指数低,A项错误,C项正确。印尼复种指数高,是热带雨林气候,B项错误;复种指数高,土地肥力消耗增加, 第2讲变压器、电能的输送 一、理想变压器 1.构造 如图1所示,变压器是由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈组成的. 图1 (1)原线圈:与交流电源连接的线圈,也叫初级线圈. (2)副线圈:与负载连接的线圈,也叫次级线圈. 2.原理 电流磁效应、电磁感应. 3.理想变压器原、副线圈基本量的关系 4.几种常用的变压器 (1)自耦变压器——调压变压器,如图2甲(降压作用)、乙(升压作用)所示. 图2 (2)互感器???? ? 电压互感器(n 1>n 2):把高电压变成低电压, 如图丙所示.电流互感器(n 1 自测 1关于理想变压器,下列说法正确的是() A.变压器只对变化的电流起作用,对恒定电流不起作用 B.变压器不但能改变交变电流的电压,还能改变交变电流的频率 C.正常工作的变压器,当副线圈与用电器断开时,副线圈两端无电压 D.变压器副线圈并联更多的用电器时,原线圈输入的电流随之减小 答案 A 二、电能的输送 如图3所示,发电站输出电功率为P,输电电压为U,用户得到的电功率为P′,用户的电压为U′,输电电流为I,输电线总电阻为R. 图3 1.输电电流 I =P U =P ′U ′=U -U ′R . 2.电压损失 (1)ΔU =U -U ′ (2)ΔU =IR 3.功率损失 (1)ΔP =P -P ′ (2)ΔP =I 2R =(P U )2R 4.减少输电线上电能损失的方法 (1)减小输电线的电阻R .由R =ρl S 知,可加大导线的横截面积、采用电阻率小的材料做导线. (2)减小输电线中的电流.在输电功率一定的情况下,根据P =UI ,要减小电流,必须提高输电电压. 第十一章通货膨胀与失业 【案例导入】 世界上最穷的亿万富翁——津巴布韦 提示:可以从直观角度分析物价上涨对居民生活的影响,进而结合后边章节内容进一步深入分析。 【即问即答】B 【案例讨论】 大学生就业难遭遇“供需结构”难题 提示:可以从调整产业结构,强化大学生实践技能等方面入手分析。 【即问即答】C 【复习与练习】 一、单项选择题 1.结构性失业是()。 A.有人不满意现有工作,离职去寻找更理想的工作所造成的失业 B.由于劳动力技能不能适应劳动力需求的变动所引起的失业 C.由于某些行业的季节性变动所引起的失业 D.经济中由于劳动力的正常流动而引起的失业 2.奥肯定律是说明()。 A.失业率与通货膨胀率关系的经验统计规律 B.通货膨胀与国民收入之间关系的规律 C.失业率与实际国民收入增长率之间关系的经济统计规律 D.人口增长率与失业率之间关系的统计规律 3.由于经济萧条而形成的失业属于()。 A.摩擦性失业 B.结构性失业 C.周期性失业 D.永久性失业 4.某人由于刚刚进入劳动力队伍尚未找到工作,这属于()。 A.摩擦性失业 B.结构性失业 C.周期性失业 D.永久性失业 5.下列人员中哪类属于失业人员()。 A.因病在家修养者 B.半日工 C.被老板解雇者 D.对薪水不满意待业在家的大学毕业生 6.抑制需求拉动的通货膨胀,应该()。 A.控制货币供应量 B.降低工资 C.解除托拉斯组织 D.减税 7.经济相对萎缩时期,物价总水平较长时间内持续下降,货币不断升值的经济现象是()。 A.通货膨胀 B.经济衰退 C.通货紧缩 D.经济繁荣 8.在下列通货膨胀的原因中,哪一项最可能是成本推动的通货膨胀的原因()。 A.银行贷款的扩张 B.预算赤字 C.世界性商品价格上涨 D.投资率下降 9.需求拉动的通货膨胀产生的原因是()。 A.原材料价格的过度上升 B.消费的过度增长 C.工资的过度增长 D.利润的过度增加 10.菲利普斯曲线表示()。 A.失业与就业之间关系的曲线 B.工资与就业之间关系的曲线 C.工资和利润之间关系的曲线 D.失业与通货膨胀之间交替关系的曲线 二、多项选择题 1.通货膨胀按照成因可分为()。 A.需求拉上的通货膨胀 B.成本推动的通货膨胀 C.结构性通货膨胀 D.温和的通货膨胀 2.假如经济发生了严重的通货膨胀,受害者将是()。 A.债权人 B.债务人 C.雇主 D.领取固定工资者 3.结构性通货膨胀的原因是()。 A.各经济部门生产率提高的快慢不同 B.生产率提高慢的部门要求工资增长向生产率提高快的部门看齐 C.生产率提高快的部门要求工资增长向生产率提高慢的部门看齐 D.全社会工资增长速度超过生产率增长速度 4.下列说法正确的是()。 A.需求拉上的通货膨胀可以促进产出水平的提高 B.需求拉动的通货膨胀会引起经济衰退 C.成本推动的通货膨胀引起产出和就业的下降 第二章 自溶液的吸附 上一章阐述了由于Van der Walls 引力的作用,物质表面分子具有过剩自由能,并表现为表(界)面张力。而任何体系总是趋向于降低自身的自由能,于是液体有自动缩小表面积的趋势。固体表面的分子不能移动,因此固体不会象液体那样自行收缩表面。但它会通过吸附其它物质如气体或溶液中的溶质来降低其表面过剩自由能。这就是固体表面上发生物理吸附的由来。对大体积液体,通常其表面积也不易改变。当液体中溶有溶质时,溶质也可能吸附于液体表面而使液体的表面张力改变。由于液体表面张力易于测定,因此研究溶液中的吸附及其与表面张力变化之间的关系就较为方便。本章将讨论自溶液中的吸附,包括流体界面(气/液界面和液/液界面)和固/液界面的吸附,并导出溶液表面化学中的一个极其重要的方程式——Gibbs 吸附公式。而固/气界面上的物理吸附则不在讨论之列。读者可参考有关的专著。 2.1 流体界面上的吸附? Gibbs 吸附等温式 2.1.1 Gibbs 表面过剩 图2-1 实际流体界面相 图2-2 理想化流体界面相 考虑如图2-1所示的由两个不同流体相α 相和β 相所构成的体系。两相的接触区域AA ’BB ’为界面相,但界面相的分界面AA ’和BB ’难以确定。为此Gibbs 想象出一个理想化体系:α相和β相仅被一个厚度为零的几何平面GG ’隔开,如图2-2所示。 设体系中有i 种组分,实际体系α 相和β 相中第i 种组分的浓度分别为i C α和i C β 。显 然在界面相AA ’和BB ’区域,化学组成是不均匀的。假定理想化体系中α 相和β 相中的化 学组成直至分界面GG ’保持不变,第i 种组分的浓度也分别为i C α和i C β。以i n α和i n β分别 代表理想化体系α 相和β 相中第i 种组分的总摩尔数,以i t n 代表实际体系中第i 组分的总摩尔数,于是Gibbs 表面过剩i x n 定义为:第十一章课后答案文档

2020最新版高考地理一轮复习 第十一章 世界地理 第二讲 世界区域地理练习 中图版

高考物理第一轮复习第十一章 第2讲

经济学基础11第十一章答案

表面化学第二章