初中语文愚公移山同步练习题测试题

《愚公移山》同步练习1

第一部分:

1.给下列加点字注音:(4分)

始龀()荷担()孀妻()箕畚()

2.释词:(4分)

⑴年且九十(且:)

⑵吾与汝毕力平险(险:)

⑶杂然相许(杂然:)

⑷寒暑易节,始一反焉(易:)

3.解释下列句子中的通假字:(4分)

⑴河曲智叟亡以应。通,意为。

⑵一厝朔东,一厝雍南。通,意为。

⑶甚矣,汝之不惠。通,意为。

⑷寒暑易节,始一反焉。通,意为。

4.下列说法不正确的是()(3分)

A、这篇寓言故事相当完整,有背景、开端、发展、高潮和结局,也写出了一些生动的细节。

B、本文塑造了愚公的生动形象,通过愚公移山的成功反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,也说明了要克服困难就必须下定决心,坚持不懈地奋斗的道理。

C、本文结尾写大力神夸娥氏两个儿子把山背走了,这是一种封建迷信思想。

D、愚公跟智叟的对比是文中的主要对比,是故事寓意之所在,反映了我国古代人们在人和自然关系问题上两种对立的观点。

5.原文填写:(4分)

⑴愚公之所以决心称山,是因为。

⑵愚公坚信山能被移走的原因是。

6.选出“之”字用法不同的一项()(3分)

A、河阳之北

B、汝之不惠

C、操蛇之神

D、渤海之尾

7.选出“其”字用法不同的一项()(3分)

A、其妻献疑曰

B、其如土石何

C、帝感其诚

D、惧其不已

8.愚公之妻和智叟对愚公移山的态度是否相同?这两个人物在情节发展上起什么作用?(4分)

9.说说下列句子使用的语气:(4分)

⑴且焉置土石?()

⑵如太行、王屋何?()

⑶何苦而不平?()

⑷吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?()

10.译句:(4分)

⑴吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?

⑵邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

11.“河曲智叟笑而止之曰”、“北山愚公长息曰”中“笑”和“长息”分别有什么表达作用?(4分)

“笑”:

“长息”:

第二部分:

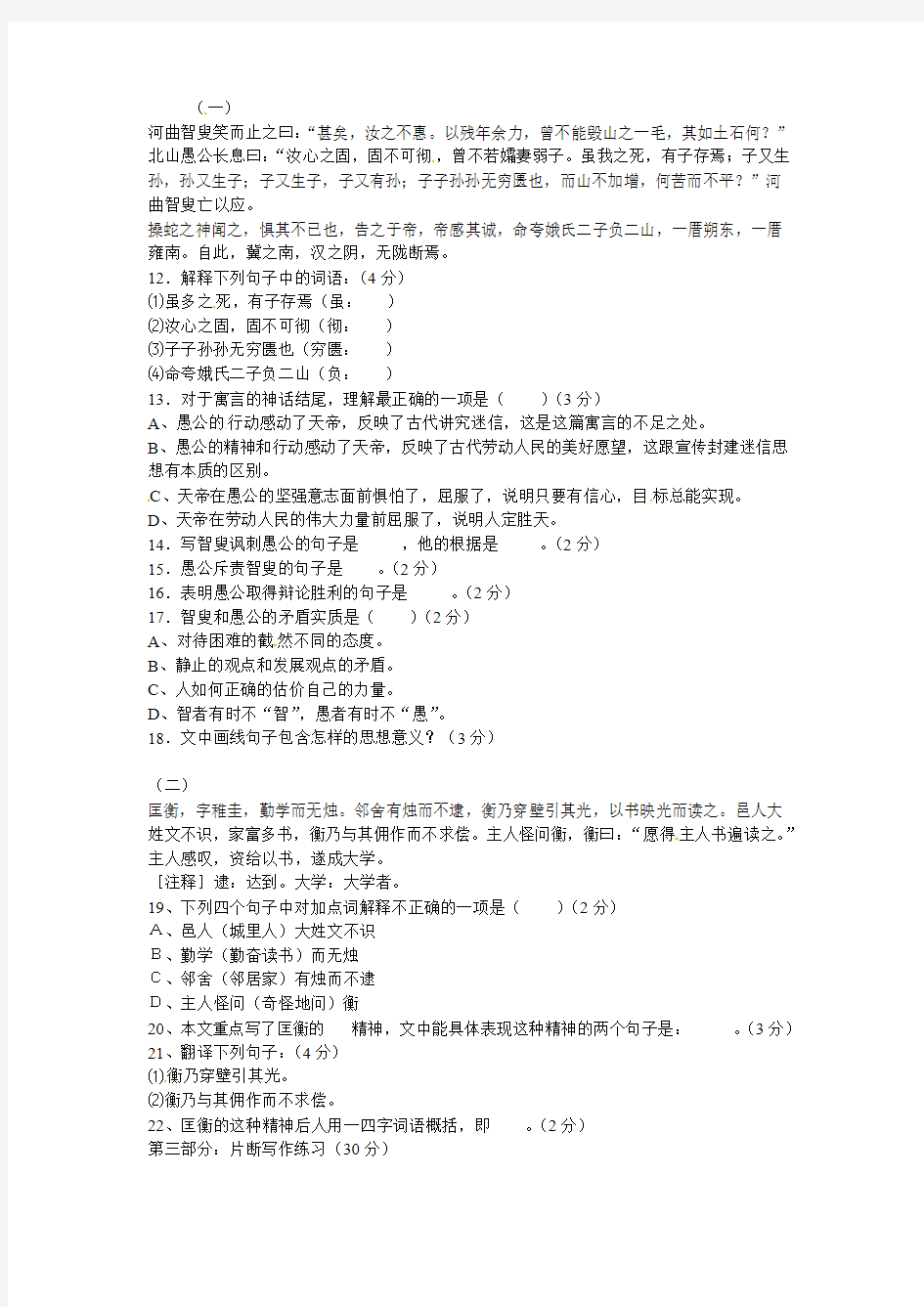

(一)

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又生子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝,帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

12.解释下列句子中的词语:(4分)

⑴虽多之死,有子存焉(虽:)

⑵汝心之固,固不可彻(彻:)

⑶子子孙孙无穷匮也(穷匮:)

⑷命夸娥氏二子负二山(负:)

13.对于寓言的神话结尾,理解最正确的一项是()(3分)

A、愚公的行动感动了天帝,反映了古代讲究迷信,这是这篇寓言的不足之处。

B、愚公的精神和行动感动了天帝,反映了古代劳动人民的美好愿望,这跟宣传封建迷信思想有本质的区别。

C、天帝在愚公的坚强意志面前惧怕了,屈服了,说明只要有信心,目标总能实现。

D、天帝在劳动人民的伟大力量前屈服了,说明人定胜天。

14.写智叟讽刺愚公的句子是,他的根据是。(2分)

15.愚公斥责智叟的句子是。(2分)

16.表明愚公取得辩论胜利的句子是。(2分)

17.智叟和愚公的矛盾实质是()(2分)

A、对待困难的截然不同的态度。

B、静止的观点和发展观点的矛盾。

C、人如何正确的估价自己的力量。

D、智者有时不“智”,愚者有时不“愚”。

18.文中画线句子包含怎样的思想意义?(3分)

(二)

匡衡,字稚圭,勤学而无烛。邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作而不求偿。主人怪问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。”主人感叹,资给以书,遂成大学。

[注释]逮:达到。大学:大学者。

19、下列四个句子中对加点词解释不正确的一项是()(2分)

A、邑人(城里人)大姓文不识

B、勤学(勤奋读书)而无烛

C、邻舍(邻居家)有烛而不逮

D、主人怪问(奇怪地问)衡

20、本文重点写了匡衡的精神,文中能具体表现这种精神的两个句子是:。(3分)

21、翻译下列句子:(4分)

⑴衡乃穿壁引其光。

⑵衡乃与其佣作而不求偿。

22、匡衡的这种精神后人用一四字词语概括,即。(2分)

第三部分:片断写作练习(30分)

愚公的形象一直被称作是一个值得我们学习的正面形象,学完本文后,想必你对愚公的形象,也有自己的看法,请以一个现代人的眼光来看一看愚公的形象吧,把你的观点写下来。

《愚公移山》基础知识及同步练习.doc

叩石垦 《愚公移山》基础知识及同步练习 《愚公移山》基础知识及同步练习 愚公移山 【知识储备】 1. 字词积累 河阳:黄河的北岸。河,黄河。 年且九十:年龄将近九十。且,将要,快要。 出入之迂:进门出门要绕远。迂,曲折,绕行。 平险:铲平险峻的大山。险,木文指险峻的大山。 杂然:纷纷。 献疑:提出疑问。 如太行、王屋何:又能把太行、王屋两座山怎么样呢?如,”,何,把,”,怎么样。 壤:凿石头挖泥土。 始一反焉:才回家一次。 甚矣,汝之不惠:你太不聪明了。 残年余力:老迈的年纪和残余的力气。 何苦而不平:担心什么铲不平?苦:愁,担心。 惧其不已:害怕他不停地做下去。 感其诚:被他的诚心所感动。 无陇断焉:没有高大的山了。陇断:高大的山。 2 .作家作品 关于作者: 列子,名御寇,战国前期思想家,郑国人。思想上崇尚虚无飘渺,生前被称作“右道之 士”。古书中有他卸风而行的记载,这是他潇洒的一面。然而现实中的列子则时常处于困

顿之中。《庄子》中留下了这样的记载:子列子穷,容貌有饥色。但他穷得非常有骨气。当郑国大官员派人给他送来粮食时,他坚决地辞而不受。《历世真仙体道通鉴》记述列子是郑国人,他居住在郑国四十年,无人知其是何人。《汉书》作者认为他生活的年代早于庄子,因此《庄子》书中记载了很多关于他的传说。 修道:列子之学,木於黄帝、老子为宗。相传他曾向关尹子问道,拜壶丘子为师,后来又先后师事老商氏和支伯高子,得到他们的真传,而友伯昏无人。修道九年之后,他就能御风而行。《述异记》中说,列子常在立春日乘风而游八荒,立秋日就反归“风穴”,风至则草木皆生,去则草木皆落。《吕氏春秋》说:“子列子贵虚”。他认为“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤” 0列子穷而面有饥色,但拒绝郑国暴虐的执政者子阳馈赠的粮食。其弟子严恢问之曰:“所有闻道者为富乎?”列子曰:“桀纣唯轻道而重利是亡!”他认为应摆脱人世间贵贱、名利的羁绊,顺应大道,淡泊名利,清静修道。 著作与成仙:列子著书有旧本二十篇,多寓言。刘向去其重复,存者八篇,号曰道家。道家者,果要执本,清虚无为,及其治身,务崇不兢,合於六经元号列子书曰冲虚至德真经。唐玄宗天宝年间诏封为“冲虚真人”,宋宣和加封列子号为冲虚观妙真君。 3.背景链接 《愚公移山》选自《列子?汤问》。有较完整的故事情节,又带有神话色彩。文中着重槊造了愚公的形象。愚公移山的成功,表现了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,也说明了要克服困难就必须下定决心,坚持奋斗的道理。毛泽东同志1945年6 月11日在中国共产党第七次全国代表大会上致闭幕辞时曾引用这个故事来教育全党: “下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。”【文本解读】 一、谋篇立意 木文是古代寓言中的名篇,有生动的故事情节,又富有神话色彩,读来脍炙人口。 文章成功地塑造了愚公的生动形象,通过愚公移山的成功反映了我国古代劳动人民改造大白然的伟大魄力,同时也说明了要想战胜困难,必须下定决心、坚持不懈的道理。(概括一篇文章的主题,有先要掌握作者的行文思路,其次要注意概括主题的方式,通过什么样的事,来表达怎样一个中心。) 二、文章脉络 课文有四个自然段落: 第一段:写故事背景。句句都与下面的情节有关:“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”,说明山又高又大,移山很艰难,其中“方”和“高”,极言移之不易;“本在”这 -句为后文山被移埋下伏笔。 第二段:写愚公决心移山,得到全家的支持,并排除疑难,立即行动。这一段是故事情节的开端和发展,可分为两个层次。

语文愚公移山练习题及答案

《愚公移山》练习 一、解释下列加点词 太行、王屋二山,方.()七百里,高万仞(),本.()在冀州之南,河阳.()之北。北山愚公者,年且九十,面.()山而居.()。惩.()山北之塞.(),出入之迂.()也,聚.()室.()而谋.()曰:“吾与汝毕.()力平.()险.(),指.()通豫南,达于汉阴.(),可乎”杂然()相许.()。其妻献疑曰:“以.()君之力,曾.()不能损.()魁父之.丘,如太行、王屋何()且焉置.()土石”杂曰:“投诸.()渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷.()担者三夫.(),叩石垦壤,箕畚()运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗.()男,始.()龀.(),跳往助之。寒暑易.()节.(),始一反焉。 河曲智叟笑而止.()之曰:“甚.()矣,汝之不惠。以残年余力,曾不 能毁山之一毛.(),其如土石何”北山愚公长息()曰:“汝心之固.(),固不可彻.(),曾不若孀妻弱子。虽.()我之死,有子存.()焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮()也,而山不加.()增.(),何苦.()而不平”河曲智叟亡以.()应.()。 操蛇之神闻.()之,惧其不已.()也,告之于帝。帝感.()其诚,命夸娥氏二子负.()二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无 陇断.()焉。 二、找出下面的通假字并解释。 1、始一反焉() 2、甚矣,汝之不惠() 3、河曲智臾亡以应() 4、一厝朔东() 5、无陇断焉() 三、一词多义 1、且:(1)年且.九十();(2)且.焉置土石() 2、汝:(1)吾与汝.毕力平险();(2)汝.之不惠() 3、焉:(1)焉.置土石();(2)无陇断焉.() 4、其:(1)惧其.不已();(2)其.妻献疑曰() 5、之:(1)以君之.力();(2)汝之.不惠(); (3)跳往助之.();(4)曾不能损魁父之.()丘 四、翻译句子 1、惩山北之塞,出入之迂也。 2、且焉置土石 3、寒暑易节,始一反焉。 4、叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

愚公移山知识点

《愚公移山》知识点归纳练习 一、基础知识 1、本文选自《》。 2、《列子》这部书中保存了不少古代寓言故事和神话传说。 3、本文是古代寓言中的名篇,有比较完整的故事情节,又带有神话色彩,历来脍炙人口。 4、列子,名____,又名____,战国前期_______家代表人物之一。 二、为加横线字注音 (1)惩山北之塞()()(2)子子孙孙无穷匮也() (3)魁父之丘()()(4)子孙荷担者三夫() (5)箕畚运于渤海之尾()()(6)始龇() (7)曾不若孀妻弱子()()(8)出入之迂也() 三、为下列句子划分朗读节奏 (1)遂率子孙荷担者三夫。(2)邻人京城氏之孀妻有遗男。 四、重点词语解释 1、年且九十且: 2、惩山北之塞塞: 3、出入之迂也迂: 4、聚室而谋曰室: 5、吾与汝毕力平险汝: 6、杂然相许许: 7、其妻献疑曰献疑:8、以君之力君: 9、曾不能损魁父之丘曾:损:丘: 10、如太行、王屋何如……何:11、且焉置土石且:焉: 12、投诸渤海之尾诸:13、遂率子孙荷担者三夫荷:夫:

14、叩石垦壤扣:15、始龀龀: 16、寒暑易节,始一反焉。易:节:17:汝心之固,固不可彻彻: 18、子子孙孙无穷匮也穷匮:19:命夸娥氏二子负二山负: 五、词类活用 1、河曲智叟笑而止之曰止:动词的使动用法, 2、面山而居面:名词用作动词, 3、吾与汝毕力平险毕:形容词用作动词,险:形容词用作名词, 4、箕畚运于渤海之尾箕畚:名词用作状语, 5、惩山北之塞惩:形容词意动用法, 6、聚室而谋曰聚:动词的使动用法, 六、古今异义 1、河阳之北河:古义:今义:泛指一般河流 阳:古义:今义:太阳 2、达于汉阴阴:古义:今义:阴天 3、指通豫南指:古义:今义:手指 4、曾不能损魁父之丘曾:古义:今义:曾经 5、投诸渤海之尾诸:古义,今义:各个,许多 6、遂率子孙荷担者三夫荷:古义:,今义:荷花 7、曾不能毁山之一毛毛;古义:,今义:毛发 8、北山愚公长息曰息:古义:,今义:休息 9、虽我之死虽;古义:,今义:表示转折关系的连词,虽然 10、惧其不已也已:古义:,今义:已经

10《愚公移山》练习卷及答案

愚公移山 太行,王屋二山,方.七百里,高万仞 ..。本.在冀州之南,河阳之北。 北山愚公者,年且 ....曰:“吾与汝...九十,面.山而居.。惩.山北之塞.,出入之迂.也。聚室而谋 毕力平险 ..曰:“以.君之力,曾.不能损. ..相许.。其妻献疑 ..,可乎?”杂然 ....,指.通豫南,达于汉阴 魁父之丘.,如.太行、王屋何.?且焉置土石 ... ..渤海之尾.,隐土之北。”遂率子 .....?”杂曰:“投诸 孙荷担 ..,始龀 ..有遗男 ..,跳往助 ..运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻 ...者三夫,叩石垦壤 ....,箕畚 之。寒暑易节 ..,始.一反.焉。 河曲智叟.笑而止.之曰:“甚矣 .....,曾.不能毁山之一毛.,其.如土石 ..,汝之不惠.。以残年余力 何?”北山愚公长息 ..曰:“汝心.之固.,固不可彻.,曾不若孀妻弱子。虽.我之死,有子存.焉; 子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮 ..也,而山不加增,何苦.而不平?” 河曲智叟亡以应 ...。 操.蛇之神闻之,惧其不已.也,告之于帝。帝感其诚 ...,命.夸娥氏二子负.二山,一厝.朔东, 一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴.,无陇断 ..焉。 本文选自《列子》一书,该书相传为战国时期列子(列御寇) 所著,他是道家学派的代表人物,课文《两小儿辩日》也是出于此书。 本则神话通过愚公移山的成功,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力。同时告诉我们:做任何事情一定要像愚公那样,既要有远大的目标,又要脚踏实地地苦干,才能获得成功。 故事的结局富有神话色彩,表达了我国劳动人民借助天力改善生存环境的美好愿望,愚公精神感天动地,最终理想实现,深化了中心。

23 愚公移山 同步练习2

【知识储备】 1.字词积累 河阳:黄河的北岸。河,黄河。 年且九十:年龄将近九十。且,将要,快要。 出入之迂:进门出门要绕远。迂,曲折,绕行。 平险:铲平险峻的大山。险,本文指险峻的大山。 杂然:纷纷。 献疑:提出疑问。 如太行、王屋何:又能把太行、王屋两座山怎么样呢?如……何,把……怎么样。 叩石垦壤:凿石头挖泥土。 始一反焉:才回家一次。 甚矣,汝之不惠:你太不聪明了。 残年余力:老迈的年纪和残余的力气。 何苦而不平:担心什么铲不平?苦:愁,担心。 惧其不已:害怕他不停地做下去。 感其诚:被他的诚心所感动。 无陇断焉:没有高大的山了。陇断:高大的山。 2.作家作品 关于作者: 列子,名御寇,战国前期思想家,郑国人。思想上崇尚虚无飘渺,生前被称作“有道之士”。古书中有他卸风而行的记载,这是他潇洒的一面。然而现实中的列子则时常处于困顿之中。《庄子》中留下了这样的记载:子列子穷,容貌有饥色。但他穷得非常有骨气。当郑国大官员派人给他送来粮食时,他坚决地辞而不受。《历世真仙体道通鉴》记述列子是郑国人,他居住在郑国四十年,无人知其是何人。《汉书》作者认为他生活的年代早于庄子,因此《庄子》书中记载了很多关于他的传说。 修道:列子之学,本於黄帝、老子为宗。相传他曾向关尹子问道,拜壶丘子为师,后来又先后师事老商氏和支伯高子,得到他们的真传,而友伯昏无人。修道九年之后,他就能御风而行。《述异记》中说,列子常在立春日乘风而游八荒,立秋日就反归“风穴”,风至则草木皆生,去则草木皆落。《吕氏春秋》说:“子列子贵虚”。他认为“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤”。列子穷而面有饥色,但拒绝郑国暴虐的执政者子阳馈赠的粮食。其弟子严恢问之曰:“所有闻道者为富乎?”列子曰:“桀纣唯轻道而重利是亡!”他认为应摆脱人世间贵贱、名利的羁绊,顺应大道,淡泊名利,清静修道。 著作与成仙:列子著书有旧本二十篇,多寓言。刘向去其重复,存者八篇,号曰道家。道家者,秉要执本,清虚无为,及其治身,务崇不兢,合於六经元号列子书曰冲虚至德真经。唐玄宗天宝年间诏封为“冲虚真人”,宋宣和加封列子号为冲虚观妙真君。 3.背景链接 《愚公移山》选自《列子·汤问》。有较完整的故事情节,又带有神话色彩。文中着重塑造了愚公的形象。愚公移山的成功,表现了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,也说明了要克服困难就必须下定决心,坚持奋斗的道理。毛泽东同志1945年6月11日在中国共产党第七次全国代表大会上致闭幕辞时曾引用这个故事来教育全党:“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。” 【文本解读】 一、谋篇立意 本文是古代寓言中的名篇,有生动的故事情节,又富有神话色彩,读来脍炙人口。

愚公移山练习题及答案

愚公移山【同步训练】 北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘。如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。 河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子,虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。 一、基础训练 1、《愚公移山》选自,这是一篇。 2、给下列字注音: 万仞()龀()匮()厝()孀()箕畚()() 3、解释句中的字: 北山愚公者,年且九十(且:) 面山而居 惩山北之塞,出入之迂也 毕力平险 杂然相许(许:) 曾不能损魁父之丘 且焉置土石 投诸渤海之尾 叩石垦壤 箕畚运于渤海之尾(箕畚:) 寒暑易节 曾不能毁山之一毛 子子孙孙无穷匮也 一厝朔东 4、翻译句子 聚室而谋 曾不能损魁父之丘 如太行、王屋何?且焉置土石? 投诸渤海之尾 箕畚运于渤海之尾 寒暑易节,始一反焉。 甚矣,汝之不惠 汝心之固,固不可彻 虽我之死,有子存焉 一厝朔东,一厝雍南 4、引用原文回答问题。

愚公移山的原因是: 愚公移山的目的是: 5、解释下列句中的通假字。 甚矣,汝之不惠 河曲智叟亡以应。 寒暑易节,始一反焉。 二、阅读理解 1 、智叟认为愚公很“愚”的原因有二,一是,二是。 2、分析“其妻献疑”和“智叟笑而止之”的内容,回答: 其妻对愚公的举动是从角度说的,话语中带有的语气,其目的是。 智叟对愚公的举动是从角度说的,话语中带有的语气,其目的是。 3、“虽我之死,有子存焉……无穷匮也”一句运用的修辞手法是,运用这种句式,其目的是表现愚公() A、思想顽固到了不可改变的地步。 B、把希望寄托在难以实现的幻想中。 C、要世世代代移山,不达目的不罢休。 D、要造福子孙后代,创建千秋伟业。 4、下列解说有误的一项是() A、山之一毛:山上的一根草。 B、固不可彻:固执得不够彻底。 C、孀妻弱子:寡妇孤儿。 D、无穷匮:无穷无尽。 5、下列句意解说完全正确的一项是() A、甚矣,汝之不惠——你真是不实惠呀。 B、其如土石何?——又能把土块石头怎么样呢? C、虽我之死,有子存焉——虽然我死了,有儿子存在。 D、河曲智叟亡以应——河曲智叟一边答应一边逃走了。 其他阅读题参考课后练习

部编版八年级上册第22课《愚公移山》复习要点

部编版八年级上册《愚公移山》复习要点 一、重点词语解释 1、年且九十且:将近 2、惩山北之塞塞:阻塞 3、出入之迂也迂:曲折,绕远 4、聚室而谋曰室:家 5、吾与汝毕力平险汝:你们 6、杂然相许杂然:纷纷许:赞同 7、其妻献疑曰献疑:提出疑问 8、以君之力以:凭君:对对方的尊称,相当于“您” 9、曾不能损魁父之丘曾:连……都……损:削减丘:土堆 10、如太行、王屋何? 如……何:把……怎么样 11、且焉置土石且:连词,况且焉:疑问代词,哪里 12、投诸渤海之尾诸:之于 13、遂率子孙荷担者三夫荷:扛夫:成年男子 14、叩石垦壤叩:敲,凿15、始龀龀:换牙 16、寒暑易节,始一反焉。易:交换节:季节 17、汝心之固,固不可彻心:思想固:顽固彻:通 18、子子孙孙无穷匮也穷匮:穷尽19、命夸娥氏二子负二山负:背 二、通假字 1、甚矣,汝之不惠“惠”通“慧”,聪明 2、始一反焉“反”通“返”,往返 3、河曲智叟亡以应“亡”通“无”,没有 4、一厝朔东,一厝雍南“厝”通“措”,放置 5、无陇断焉“陇”通“垄”,高地 三、古今异义词 1、河阳之北河:古义:黄河,今义:泛指一般河流

阳:古义:山之南,水之北今义:太阳 2、达于汉阴阴:古义:山之北,水之南今义:阴天 3、指通豫南指:古义:直,今义:手指 4、曾不能损魁父之丘曾:古义:连……都……今义:曾经 5、投诸渤海之尾诸:古义:之于,今义:各个,许多 6、遂率子孙荷担者三夫荷:古义:扛,今义:荷花 7、曾不能毁山之一毛毛:古义:草木,今义:毛发 8、北山愚公长息曰息:古义:叹气,今义:休息 9、虽我之死虽:古义:即使,今义:虽然 10、惧其不已也已:古义:止,今义:已经 11、无陇断焉陇断:古义:山冈阻隔,今义:把持独占 12、何苦而不平苦:古义:愁今义:五味之一,与“甘”相对 四、词类活用 1、面山而居面:名词用作动词,面向,面对着 2、吾与汝毕力平险毕:形容词用作动词,用尽 险:形容词用作名词,险峻的大山 3、箕畚运于渤海之尾箕畚:名词用作状语,用箕畚装(土石) 五、一词多义 1、方:(1)方七百里(面积)(2)方其远出海门(当……时)(3)方欲行(将要) 2、固:(1)汝心之固,固不可彻(顽固)(2)固国不以山溪之险(巩固) (3)得鱼腹中书,固以怪之矣(本来)(4)固若金汤(坚固) 3、穷:(1)子子孙孙无穷匮也(穷尽)(2)穷凶极恶(极端)

九年级下愚公移山同步练习

九年级下愚公移山同步 练习 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

《愚公移山》同步练习1 第一部分: 1.给下列加点字注音:(4分) 始龀()荷担()孀妻()箕畚() 2.释词:(4分) ⑴年且九十(且:) ⑵吾与汝毕力平险(险:) ⑶杂然相许(杂然:) ⑷寒暑易节,始一反焉(易:) 3.解释下列句子中的通假字:(4分) ⑴河曲智叟亡以应。通,意为。 ⑵一厝朔东,一厝雍南。通,意为。 ⑶甚矣,汝之不惠。通,意为。 ⑷寒暑易节,始一反焉。通,意为。 4.下列说法不正确的是()(3分) A、这篇寓言故事相当完整,有背景、开端、发展、高潮和结局,也写出了一些生动的细节。 B、本文塑造了愚公的生动形象,通过愚公移山的成功反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,也说明了要克服困难就必须下定决心,坚持不懈地奋斗的道理。 C、本文结尾写大力神夸娥氏两个儿子把山背走了,这是一种封建迷信思想。 D、愚公跟智叟的对比是文中的主要对比,是故事寓意之所在,反映了我国古代人们在人和自然关系问题上两种对立的观点。 5.原文填写:(4分) ⑴愚公之所以决心称山,是因为。 ⑵愚公坚信山能被移走的原因是。 6.选出“之”字用法不同的一项()(3分) A、河阳之北 B、汝之不惠 C、操蛇之神 D、渤海之尾 7.选出“其”字用法不同的一项()(3分) A、其妻献疑曰 B、其如土石何 C、帝感其诚 D、惧其不已 8.愚公之妻和智叟对愚公移山的态度是否相同这两个人物在情节发展上起什么作用(4分) 9.说说下列句子使用的语气:(4分) ⑴且焉置土石() ⑵如太行、王屋何() ⑶何苦而不平() ⑷吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎() 10.译句:(4分) ⑴吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎 ⑵邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。 11.“河曲智叟笑而止之曰”、“北山愚公长息曰”中“笑”和“长息”分别有什么表达作用(4分) “笑”:

语文愚公移山练习题及答案

语文愚公移山练习题及答案 一、基础知识。 1、给下面加横线的字注音。仞()惩山北之塞()()出入之迂也()荷担者三夫()始龀()汝()无穷匮也()一厝雍南() 2、翻译。(1)何苦而不平?(2)寒暑易节,始一反焉。(3)甚矣,汝之不惠。(4)汝心之固,固不可彻。 3、写出下列各句中加下划线的字的古今词义: (1)太行、王屋二山,方七百里。 (2)曾不能损魁父之丘。 (3)何苦而不平。 4、找出下面的通假字并解释。(1)始一“反”焉()(2)甚矣,汝之不惠()(3)河曲智臾亡以应()(4)一厝朔东() 二、文言文阅读。 (一)太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾

与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。 河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。 操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。 1、愚公移山的原因是什么? 2、用原文回答问题: 对于愚公移山的决定,其妻的态度是__________________:在移山过程中,其邻人的态度是:__________________;智叟的态度是:__________________。3、上文中刻画智叟和愚公两个人物,主要运用了___________的人物描写方法。 4、“其妻献疑”和“智叟笑而止之”的话很相似,那么,“其妻”和“智叟”对愚公移山的态度是否相同? 5、选文中愚公相信能搬走大山的理由是(用原文回答)__________________。 6、选出与这段文字的意思不相符合的一项() A.愚公决定移山,得到了全家人的支持 B.愚公一家排除困难,决心移山。 C.愚公移山,得到了邻人的帮助。

愚公移山知识点归纳

合中七下语文《愚公移山》知识点归纳 、文章内容 太行、王屋二山,方七百里,高万仞。本在冀州之南,河阳之北。 北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰: “吾与汝毕力平险,指通豫 南,达于汉阴,可乎”杂然相许。其妻献疑曰: “以君之力,曾不能损魁父之丘。如太行、王屋何且焉置土 石”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏 之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。 河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何”北山愚公长息 曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子 又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平”河曲智叟亡以应。 操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此, 冀之南,汉之阴,无陇断焉。 .、文学常识 1 、本文选自《列子?汤问》。 2、 《列子》这部书中保存了不少古代寓言故事和神话传说。 3、 本文是古代寓言中的名篇,有比较完整的故事情节,又带有神话色彩,历来脍炙人口。 4、 列子,名寇,又名御寇,郑国人,战国前期道家代表人物之一。 ___________ 1、语音 太行(h mg ) 万仞(r en ) 惩(ch eng ) 塞(s e ) 汝(r u ) 曾(c eng ) 诸(zh u ) 箕(j i ) 六、词类活用 畚(b 缶)荷(h e ) ng )冀(j i ) 四、 通假字 1 、甚矣,汝之不惠 2、始一反焉 3 、河曲智叟亡以应 4、 一厝朔东,一厝雍南 5、 无陇断焉 6、 指通豫南 五、 古今异义词 孀(shu aig ) 龀(ch e )叟(s aj ) 惠通“慧”,聪明 反通“返”,往返 亡通“无”,没有 厝通“措”,放置 陇通“垄”,高山 指通“直”,一直 匮(ku 1)亡(w u )以应厝(cu b )雍(y o 1 、河阳之北 河:古义:黄河, 今义:泛指一般河流 阳:古义: 山之南,水之北 今义:太阳 2 、达于汉阴 3 、指通豫南 4 、曾不能损魁父之丘 5、投诸渤海之尾诸: 6 、遂率子孙荷担者三夫 7 、曾不能毁山之一毛 8 、北山愚公长息曰 9 、虽我之死 10、惧其不已也 11 、无陇断焉 阴:古义:山之北,水之南 今义:阴天 指:古义:直,一直, 今义:手指 曾:古义:连 ........ 都 今义:曾经 古义:之于, 今义:各个,许多 荷:古义:负荷,今义:荷花 毛;古义:草木,今义:毛发 息:古义:叹气, 今义:休息 虽;古义:即使, 今义:表示转折关系的连词,虽然 已:古义:止, 今义:已经 陇断:古义:山川阻隔, 今义:把持独占 12、何苦而不平 何苦:古义:怎么会,哪怕 今义:不值得做,犯不着 1 、河曲智叟笑而止之曰 止:动词的使动用法,阻止,使 ..... 停下 2 、面山而居 面:名词用作动词,面向,面对着 3 、吾与汝毕力平险 毕:形容词用作动词,用尽 险:形容词用作名词,险峻的大山

新人教版23愚公移山练习题及答案

《愚公移山》同步训练 一、基础知识。 1、给下面加横线的字注音。 仞( ) 惩山北之塞( )( ) 出入之迂也( ) 荷担者三夫( ) 始龀( )汝( ) 无穷匮也( ) 一厝雍南( ) 2、翻译。 (1)何苦而不平? (2)寒暑易节,始一反焉。 (3)甚矣,汝之不惠。 (4)汝心之固,固不可彻。 3、写出下列各句中加下划线的字的古今词义: (1)太行、王屋二山,方七百里。(2)曾不能损魁父之丘。(3)何苦而不平。 4、找出下面的通假字并解释。 (1)始一“反”焉( ) (2)甚矣,汝之不惠( ) (3)河曲智臾亡以应( ) (4)一厝朔东( ) 二、文言文阅读。 (一)太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。 北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。 河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。 操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。 1、愚公移山的原因是什么?

2、用原文回答问题: 对于愚公移山的决定,其妻的态度是:在移山过程中,其邻人的态度是: ;智叟的态度是: 。 3、上文中刻画智叟和愚公两个人物,主要运用了___________的人物描写方法。 4、“其妻献疑”和“智叟笑而止之”的话很相似,那么,“其妻”和“智叟”对愚公移山的态度是否相同? 5、选文中愚公相信能搬走大山的理由是(用原文回答)__________________。 6、选出与这段文字的意思不相符合的一项( ) A.愚公决定移山,得到了全家人的支持 B.愚公一家排除困难,决心移山。 C.愚公移山,得到了邻人的帮助。 D.愚公虽有移山的决心,却无具体的办法和行动。 7、晋文张湛对本文曾有“屈其理而服其志也”的评点,这一评点是针对文中“_____ ___________________”而言的。8、选文第三段说“帝感其诚”,所谓“诚”指的是___________________________。 9、天帝是被什么所感动,因而命夸娥氏的二子搬掉两座山的? 10、文中用天神搬走大山作结局的作用是______________________________________。 参考答案: 一、基础知识。 1、rèn;chéng;sè;yū;hè;chèn;kuì;shuò;yōng。 2、(1)还愁什么挖不平呢?(2)冬夏换季的时候,才往返一次。 (3)你太不聪明了! (4)你的思想太顽固了,顽固到不可改变的程度。 3、(1)方圆方向(2)并曾经(3)愁什么加强反问语气 4、(1)“反”同“返”,往返。(2)“惠”同“慧”,聪明。(3)“亡”同“无”,没有。(4)“厝”同“措”放置。 二、文言文阅读。 (一)1、两座大山挡在家门前,出入绕远。 2、以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何? 3、语言描写 4、不相同。“其妻”是出于关切,才“献疑”。而且,提出问题也是为了解决这些问题。而智叟对愚公移山则完全持否定态度,他嘲笑愚公,并力劝愚公停止挖山。 5、虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,

愚公移山练习题及答案

( 愚公移山 太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘。如太行、王屋何且焉置土石”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。 河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子,虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平”河曲智叟亡以应。 操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。 一、基础知识。 1、给下面加横线的字注音。 仞()惩山北之塞()()出入之迂也()荷担者三夫()始龀()无穷匮也()一厝雍南()() 2、翻译。 (1)何苦而不平(2)寒暑易节,始一反焉。 # (3)甚矣,汝之不惠。(4)汝心之固,固不可彻。 3、写出下列各句中加下划线的字的古今词义: (1)太行、王屋二山,方七百里。 · (2)曾不能损魁父之丘。 (3)何苦而不平。 4、找出下面的通假字并解释。 (1): (2)始一“反”焉()(2)甚矣,汝之不惠()(3)河曲智臾亡以应()(4)一厝朔东() 5、《愚公移山》选自《》,体裁是,本成语故事说明了的道理。作者,名,郑国人,战国前期家思想代表人物之一。 二、文言文阅读。 1、愚公移山的原因是什么 2、、 3、用原文回答问题: 对于愚公移山的决定,其妻的态度是__________________:在移山过程中,其邻人的态度是:__________________;智叟的态度是:__________________。

愚公移山复习要点整理

一、文学常识 1、本文选自《列子?汤问》。 2、《列子》这部书中保存了不少古代寓言故事和神话传说。 3、本文是古代寓言中的名篇,有比较完整的故事情节,又带有神话色彩,历来脍炙人口。 4、列子,名寇,又名御寇,郑国人,战国前期道家代表人物之一。二、重点词语解释 四、古今异义词 1、河阳之北河:古义:黄河, 阳:古义:山之南,水之北今义:泛指一般河流今 义:太阳 2、达于汉阴阴 : 古义:山之北,水之南今义:阴天 3、指通豫南指 : 古义:直,今义:手指 4、曾不能损魁父之丘曾:古义:连??都?今义:曾经 5、投诸渤海之尾诸:古义:之于,今义:各 个, 许多 6、遂率子孙荷担者三夫荷:古义:扛,今义:荷花 7、曾不能毁山之一毛毛:古义:草木,今义:毛发 8、北山愚公长息曰息:古义:叹气,今义:休息 1、年且九十且:将近 2 、惩山北之塞塞:阻塞 3、出入之迂也迂:曲折,绕远 4 、聚室而谋曰室 : 家 5、吾与汝毕力平险汝:你们 6 、杂然相许杂然:纷纷 7、其妻献疑曰献疑:提出疑问 8、以君之力以:凭君:对对方的尊称,相当于“您” 9、曾不能损魁父之丘曾:连??都??损:削减丘:土堆 许:赞同 10、如太行、王屋何? 如??何:把11、且焉置土石且:连词,况且12、投诸渤海之尾诸:之于13、遂率子孙荷担者三夫荷:扛14、叩石垦壤叩:敲,凿16、寒暑易节,始一反焉。17、汝心之固,固不可彻18、子子孙孙无穷匮也三、通假字 甚矣,汝之不惠始一反焉河曲智叟亡以应一厝朔东,一厝雍南无陇断焉1、 2、 3、 4、 5、 ?怎么样 焉:疑问代词,哪里 夫:成年男子 始龀龀:换牙 易:交换心: 思想穷匮:穷 尽 惠”通“慧” 反”通“返” 亡”通“无” “厝”通“措”陇”通“垄”节: 固: 15 、 季节 顽固 19 、 ,聪明,往返,没有,放置,高地 彻:通 命夸娥氏二子负二山负:背

语文同步测试(河南)23 愚公移山

23 愚公移山 01 积累运用 1.给下列加点字注音。 万仞.(rèn) 惩.(chéng) 无穷匮.(kuì) 荷.担者(hè) 孀.妻(shuāng) 始龀 (chèn) 箕畚 (běn) 魁(kuí)父陇 (lǒng)断 2.解释下列句中加点词的意思。 (1)杂然相许.(赞同) (2)惩.山北之塞(苦于) (3) 出入之迂.也(曲折,绕远) (4)何苦.而不平(愁) (5)寒暑易.节(交换) (6)如.太行、王屋何.(把……怎么样) (7)固不可彻.(通) (8)虽.我之死(即使) 3. 解释下列通假字。 ①始一反.焉“反”通“返”,往返。 ②汝之不惠.“惠”通“慧”,聪明。 ③河曲智叟亡.以应“亡”通“无”,没有。 ④一厝.朔东“厝”通“措”,放置。 ⑤无陇.断焉“陇”通“垄”,高地。 4.解释加点词的意思。 以.残年余力(凭,靠) (1) 河曲智叟亡以.应(用来) 焉且焉.置土石(疑问代词,哪里) (2) 始一反焉.(语气助词) 年且.九十(将近) (3) 且.焉置土石(况且) 以君之.力(结构助词,的) (4) 虽我之.死(用在主谓之间,取消句子的独立性,不译) 其.妻献疑曰(代指愚公) (5) 其.如土石何( 语气词,加强反问语气) 面山而.居(表修饰)

(6) 而.山不加增(表转折,可是) 5.按要求填空。 (1)《愚公移山》的体裁是寓言,出自《列子》,这则故事反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力。 (2)课文中交代愚公移山的原因的句子是:惩山北之塞,出入之迂也;交代移山目标的句子是:指通豫南,达于汉阴。 (3)表明智叟在与愚公的辩论中甘拜下风的句子是:河曲智叟亡以应。 (4)描写运土石的路途遥远,从而从侧面烘托愚公一家移山之难的句子是:寒暑易节,始一反焉。 6.综合性学习。 “愚公移山”的故事影响了一代又一代人,学习完《愚公移山》这篇文章后,班上开展了“愚公精神之我见”语文综合性学习活动,现请你参与,并完成相关任务。 (1)仔细观察愚公移山的雕塑(见上图),调动你的记忆力,用简洁的文字概括《愚公移山》的主要内容。 愚公家门前有两座大山挡了进出的路,他决定把山移走,另一个“聪明”的智叟笑他太傻,认为不可能,但愚公以“子子孙孙无穷匮也,而山不加增”来反驳他。后来愚公的行为感动了天帝,天帝命大力神的两个儿子搬走了两座山。(意对即可) (2)面对如此壮阔的画面,你心里一定不会那么平静,此时此刻,你最想对愚公说什么?请写在下面。 示例:面对困难,你毫不退缩,说干就干;年近90的你,为什么一定要移山?因为你心里想的是为后人造福。你的勤劳,你的坚韧,是我们后人前进道路上永远的动力。(合理即可) (3)流行歌曲《愚公移山》中这样唱道:“听起来是奇闻,讲起来是笑谈……无路难啊开路更难,所以后来人为你感叹。”请谈谈你对愚公“开路”精神的理解。 示例:挖山不止的顽强意志,排除非议的坚定信心。(合理即可) 02 课内精读 阅读“北山愚公者,年且九十……寒暑易节,始一反焉”,完成后面的题目。

初中语文愚公移山同步练习题测试题

《愚公移山》同步练习2 【知识储备】 1.字词积累 河阳:黄河的北岸。河,黄河。 年且九十:年龄将近九十。且,将要,快要。 出入之迂:进门出门要绕远。迂,曲折,绕行。 平险:铲平险峻的大山。险,本文指险峻的大山。 杂然:纷纷。 献疑:提出疑问。 如太行、王屋何:又能把太行、王屋两座山怎么样呢?如……何,把……怎么样。 叩石垦壤:凿石头挖泥土。 始一反焉:才回家一次。 甚矣,汝之不惠:你太不聪明了。 残年余力:老迈的年纪和残余的力气。 何苦而不平:担心什么铲不平?苦:愁,担心。 惧其不已:害怕他不停地做下去。 感其诚:被他的诚心所感动。 无陇断焉:没有高大的山了。陇断:高大的山。 2.作家作品 关于作者: 列子,名御寇,战国前期思想家,郑国人。思想上崇尚虚无飘渺,生前被称作“有道之士”。古书中有他卸风而行的记载,这是他潇洒的一面。然而现实中的列子则时常处于困顿之中。《庄子》中留下了这样的记载:子列子穷,容貌有饥色。但他穷得非常有骨气。当郑国大官员派人给他送来粮食时,他坚决地辞而不受。《历世真仙体道通鉴》记述列子是郑国人,他居住在郑国四十年,无人知其是何人。《汉书》作者认为他生活的年代早于庄子,因此《庄子》书中记载了很多关于他的传说。 修道:列子之学,本於黄帝、老子为宗。相传他曾向关尹子问道,拜壶丘子为师,后来又先后师事老商氏和支伯高子,得到他们的真传,而友伯昏无人。修道九年之后,他就能御风而行。《述异记》中说,列子常在立春日乘风而游八荒,立秋日就反归“风穴”,风至则草木皆生,去则草木皆落。《吕氏春秋》说:“子列子贵虚”。他认为“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤”。列子穷而面有饥色,但拒绝郑国暴虐的执政者子阳馈赠的粮食。其弟子严恢问之曰:“所有闻道者为富乎?”列子曰:“桀纣唯轻道而重利是亡!”他认为应摆脱人世间贵贱、名利的羁绊,顺应大道,淡泊名利,清静修道。 著作与成仙:列子著书有旧本二十篇,多寓言。刘向去其重复,存者八篇,号曰道家。道家者,秉要执本,清虚无为,及其治身,务崇不兢,合於六经元号列子书曰冲虚至德真经。唐玄宗天宝年间诏封为“冲虚真人”,宋宣和加封列子号为冲虚观妙真君。 3.背景链接 《愚公移山》选自《列子·汤问》。有较完整的故事情节,又带有神话色彩。文中着重塑造了愚公的形象。愚公移山的成功,表现了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,也说明了要克服困难就必须下定决心,坚持奋斗的道理。毛泽东同志1945年6月11日在中国共产党第七次全国代表大会上致闭幕辞时曾引用这个故事来教育全党:“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。” 【文本解读】

《愚公移山》复习要点

《愚公移山》复习要点 一、文章内容 太行、王屋二山,方七百里,高万仞。本在冀州之南,河阳之北。 北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘。如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。 河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。 操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。 二、文学常识 1、本文选自《列子?汤问》。 2、《列子》这部书中保存了不少古代寓言故事和神话传说。 3、本文是古代寓言中的名篇,有比较完整的故事情节,又带有神话色彩,历来脍炙人口。 4、列子,名寇,又名御寇,郑国人,战国前期道家代表人物之一。 三、语音 太行(háng)万仞(rèn)惩(chéng)塞(sè)汝(rǔ)曾(céng)诸(zhū)箕(jī)畚(běn)荷(hè)孀(shuāng)龀(chèn)叟(sǒu)匮(kuì)亡(wú)以应厝(cuò)雍(yōng)冀(jì) 四、通假字 1、甚矣,汝之不惠惠通慧,聪明 2、始一反焉反通返,往返 3、河曲智叟亡以应亡通无,没有 4、一厝朔东,一厝雍南厝通措,放置 5、无陇断焉陇通垄,高山 6、指通豫南指通直,一直 五、古今异义词 1、河阳之北河:古义:黄河,今义:泛指一般河流 阳:古义:山之南,水之北今义:太阳 2、达于汉阴阴:古义:山之北,水之南今义:阴天 3、指通豫南指:古义:直,一直,今义:手指 4、曾不能损魁父之丘曾:古义:乃,并今义:曾经 5、投诸渤海之尾诸:古义:之于,今义:各个,许多 6、遂率子孙荷担者三夫荷:古义:负荷,今义:荷花 7、曾不能毁山之一毛毛;古义:草木,今义:毛发 8、北山愚公长息曰息:古义:叹气,今义:休息 9、虽我之死虽;古义:即使,今义:表示转折关系的连词,虽然

人教部编版(2017)八年级语文上册同步练习题:23 愚公移山(有答案)

23愚公移山 1.下列加点字注音有误的一项是() A.万仞.(rèn)魁.父(kuí)阻塞.(sè) B.叩.(kòu) 荷.担(hè) 箕畚 ..(jīběn) C.厝.(cuò) 始龀.(chǐ) 孀.妻(shuāng) D.匮.(kuì) 雍.南(yōng) 朔.东(shuò) 2.解释下列句中加点的词。 (1)年且.九十______________________________________________________ (2)寒暑易.节______________________________________________________ (3)杂然相许.______________________________________________________ (4)且焉.置土石____________________________________________________ (5)何苦.而不平____________________________________________________ (6)曾不能毁山之一毛.______________________________________________ (7)固不可彻.______________________________________________________ (8)虽.我之死______________________________________________________ 3.下列句子中加点的“其”用法不同于其他三项的一项是() A.其.妻献疑曰B.其.如土石何 C.帝感其.诚D.惧其.不已也 4.下列句中加点的“而”和“而山不加增”中的“而”的用法相同的一项是() A.面山而.居B.聚室而.谋 C.人不知而.不愠D.安居而.天下熄 5.翻译下列句子。 (1)甚矣,汝之不惠! (2)寒暑易节,始一反焉。 6.学了《愚公移山》一课后,八年级(2)班准备围绕课文开展一次综合性学习活动,请你来参加。 (1)从课文中我们知道,“阴”“阳”二字在和山水名称相连时,多指和山水相关的方位,如“河