最新第二课---文献和考古中的夏文化(教案)

第二课文献和考古中的夏文化

授课:上海莘庄中学严红敏

教学目标:

1、知识与技能:

(1)、知道判断夏朝已经进入国家状态的依据,理解从“公天下”到“家天下”社会转变的含义;了解夏作为中国第一个王朝的历史特征;

(2)、知道二里头文化遗存的大概情况,理解二里头对于夏朝历史研究的重要意义。

2、过程与方法:

(1)、通过对文献和实物资料的解读,学习运用已掌握的知识对其进行合理的提炼、归纳和论证,从而进一步理解夏文化的历史特征。

(2)、通过文献与考古资料的对比互证,了解“二重证据法”是我们研究上古历史的基本方法,也是目前认识夏朝历史的主要方法。

(3)通过质疑、释疑、再质疑的学习活动,在讨论中学习与人沟通的一般方法,能发表自己的观点,养成历史思维能力。

3、情感态度和价值观:

(1)、求真——历史不是封闭的、不容置辩的定论体系,而是一个开放的、可供讨论的、可以不断更新延展的领域,培养学生敢于质疑的精神;

(2)、通过对研究人员几十年持之以恒、不畏艰辛考古工作的了解,感悟其中勇于探索的实践精神。

重点与难点:

1、重点:如何理解夏朝是中国历史上第一个王朝。

2、难点:如何通过文献与考古资料来印证夏朝是我国第一个王朝。

教学技术与学习资源应用:

1、多媒体技术搭建学习平台

2、古籍文献的分析解读

3、考古资料的对比印证

教学过程:

一、质疑:纠缠于传说和信史之间的夏

1、导入——《全球通史》为什么从商文明讲起?

2、你是如何知道夏的历史?

3、历史学家和考古学家是如何知道的?

二、释疑——夏是我国历史上的第一个王朝(作表面的定论)

1、通过文献记载释读夏史(学生解读文献)

a)夏的地域:豫西、晋西南

b)夏存在的时间:约四百多年

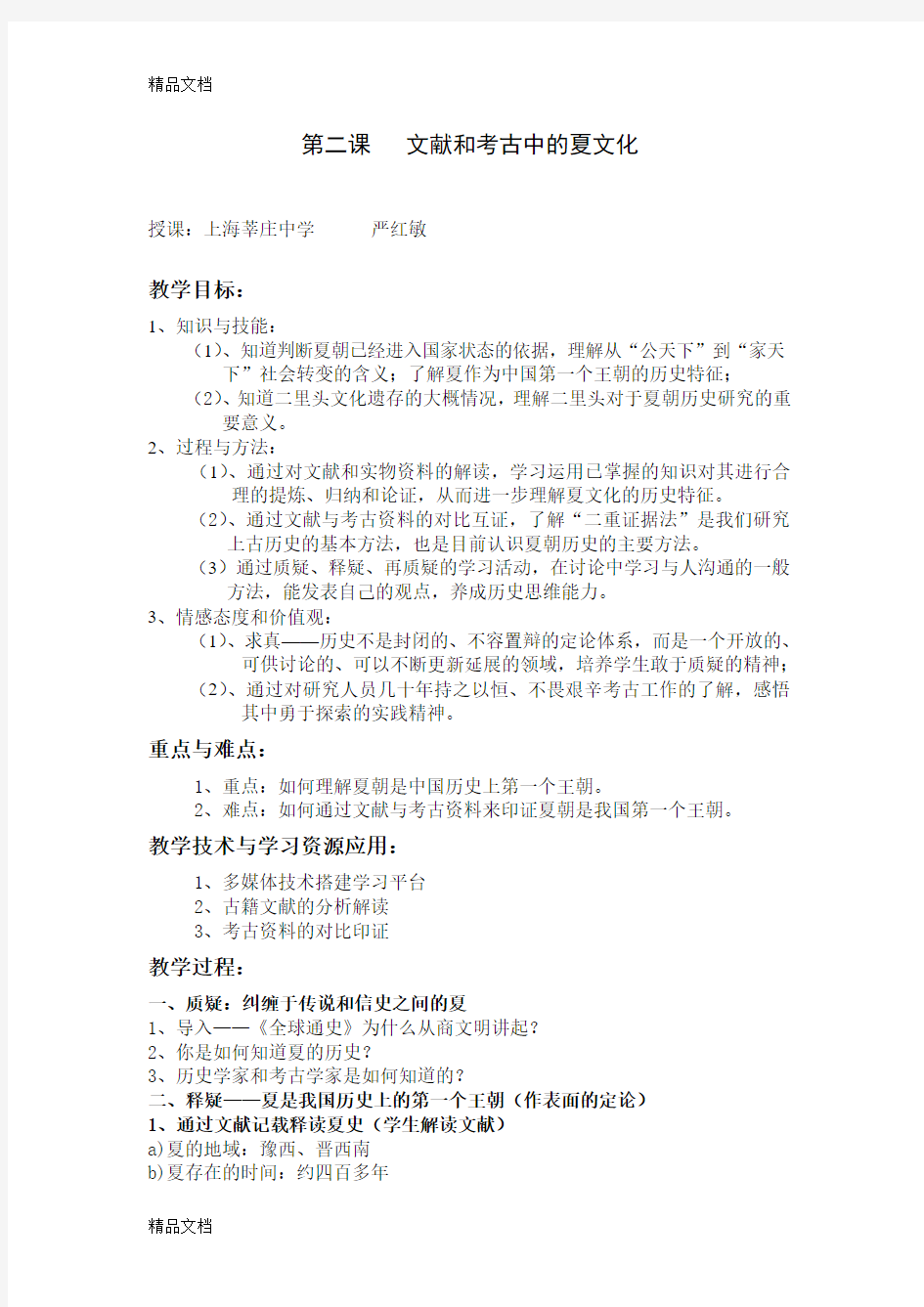

c)

过渡:史学界疑古思潮——夏文化考古的艰难历程——开启了夏史探究的大门

2、从二里头文化遗存中折射出的历史(借助图片,提取历史信息)

a)

二里头文化遗存的地理位置 :河南

b) 二里头文化遗存的时间:碳14测定为BC2070 ——BC1600 年

c)

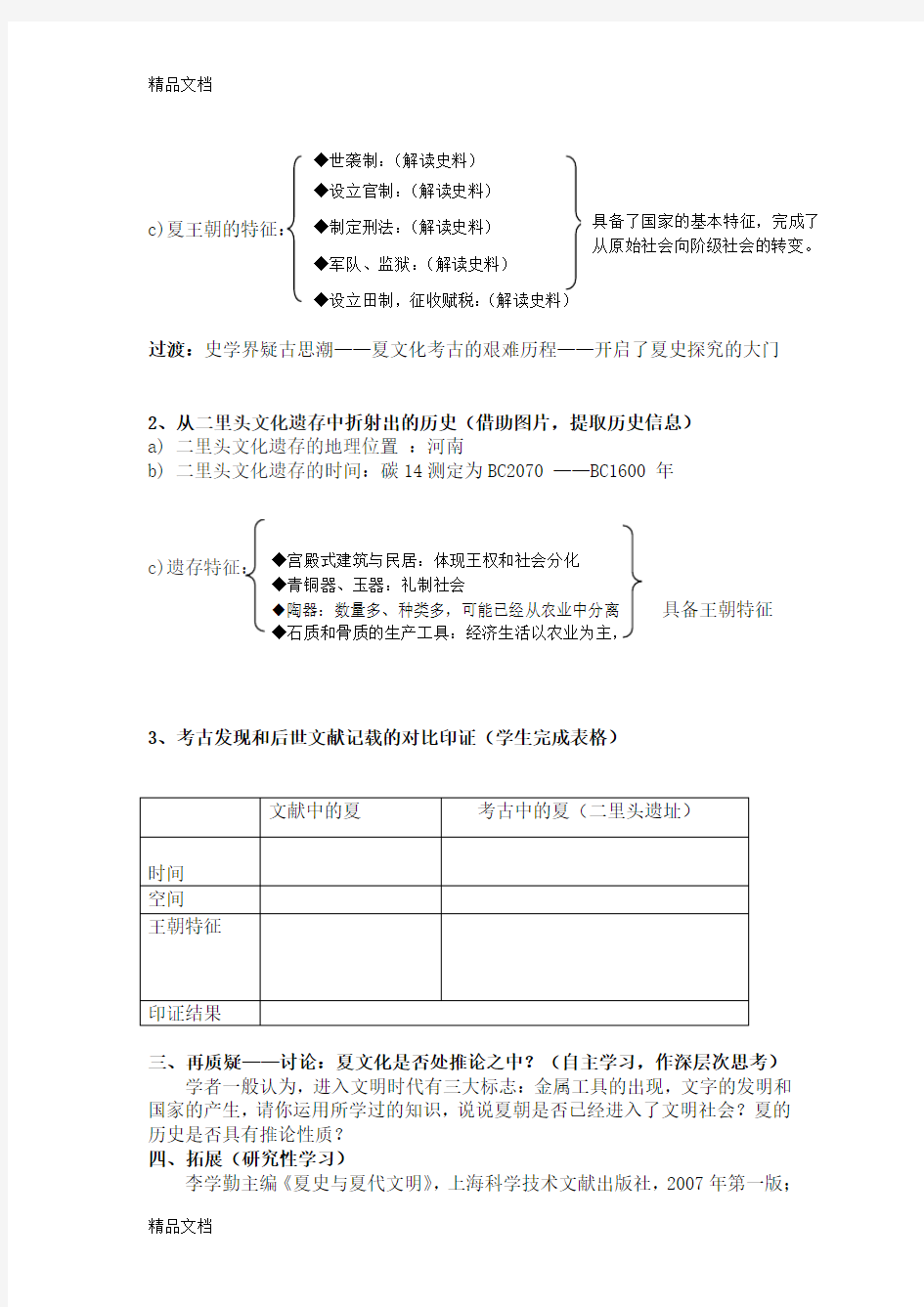

3、考古发现和后世文献记载的对比印证(学生完成表格)

三、再质疑——讨论:夏文化是否处推论之中?(自主学习,作深层次思考)

学者一般认为,进入文明时代有三大标志:金属工具的出现,文字的发明和国家的产生,请你运用所学过的知识,说说夏朝是否已经进入了文明社会?夏的历史是否具有推论性质?

四、拓展(研究性学习)

李学勤主编《夏史与夏代文明》,上海科学技术文献出版社,2007年第一版; 具备王朝特征

詹子庆著《走进夏代文明》,东北师范大学出版社,2006年第一版;苏湲著《华夏城邦》,清华大学出版社,2007年第一版。

五、训练与评价

解读文献,分析考古资料,对文献和考古中的信息进行合理的提炼、归纳和论证,过程性评价。

云南考古文献

云南考古文献 一发掘简报 综述 云南省博物馆筹备处:《剑川海门口古遗址清理简报》,《考古通讯》1958年6期。 刘绍南:《云南考古的新发现》,《考古》1955年4期 费孝通:《云南大理历史文物的初步察访》,《考古》1957年3期 云南省博物馆:《近年来云南出土铜鼓》,《考古》1981年4期 云南省博物馆文物工作队:《云南呈贡天子庙古墓群的清理》,《考古学集刊》第3集 云南大理白族自治州文物管理所:《云南大理弘胜寺塔清理报告》,《考古学集刊》第8集黄德荣:《大英博物馆收藏的一批云南晋宁梁王山出土的青铜器》,《考古学集刊》第10集云南省博物馆:《云南江川李家山古墓群发掘报告》,《考古学报》1975年2期 云南省文物工作队:《大理崇圣寺三塔主塔的实测和清理》,《考古学报》1981年2期 云南省文物工作队:《楚雄万家坝古墓群发掘报告》,《考古学报》1983年3期 昆明市文物管理委员会:《呈贡天子庙滇墓》,《考古学报》1985年4期 云南省文物考古研究所:《剑川鳌凤山古墓发掘报告》,《考古学报》1990年2期 云南省文物考古研究所:《云南南华县孙家屯墓地发掘简报》,《考古》2001年12期 云南省文物考古研究所等:《云南江川县李家山古墓群第二次发掘简报》,《考古》2001年12期 云南省文物考古研究所等:《云南大理市凤仪镇大丰乐墓地》,《考古》2001年12期 云南省文物考古研究所等:《云南泸西县和尚塔火葬墓发掘简报》,《考古》2001年12期 戴宗品:《云南云县曼干遗址的发掘》,《考古》2004年8期 云南省文物考古研究所:《云南中甸县的石棺墓》,《考古》2005年4期 田怀清等:《云南永平县出土青铜器》,《考古》2006年1期 黄德荣:《云南发现的大理国纪年文物》,《考古》2006年3期 云南省文物考古研究所等:《云南永平新光遗址发掘报告》,《考古学报》2002年2期 旧石器时代 云南省博物馆:《云南宜良的旧石器》,《考古》1961年12期 崔海亭:《云南腾冲县发现石器》,《考古》1982年4期 新石器时代 游有山:《巧山县发现新石器晚期墓葬》,《中国文物报》1992年8月2日。 云南省博物馆:《元谋大墩子新石器时代遗址》,《考古学报》1977年1期 云南省博物馆:《云南宾川白羊村遗址》,《考古学报》1981年3期。 王大道:《滇西史前考古的重要收获——大花石遗址、墓地发掘硕果累累》,《中国文物报》1992年4月19日。 沧源崖画联合调查组:《云南沧源丁来新石器时代遗址清理简报》,《史前研究》1984年4 云南省文物考古研究所:《云南南华县孙家屯墓地发掘简报》,《考古》2001年12期。 云南省博物馆保管部:《云南维西戈登村新石器时代遗址》,《史前研究》1984年4期。 云南省博物馆文物工作队:《南碧桥新石器时代洞穴遗址》,《云南文物》第16期,1984年姜础:《云南元谋大墩子新石器时代遗址石棺墓清理简报》,《云南文物》第38期,1994年9

考古基础知识

考古基础知识 考古学属于人文科学,与历史科学有关系。历史科学所研究的对象主要是文献资料,而考古学所研究的对象,则主要是古代人类在社会中遗留下来的实物资料。考古学所研究的实物,是古代人有意识地经过加工制造的实物,这种实物包括两大类:一是遗迹;二是遗物。所谓遗迹,主要是指古代人类在生产生活过程中遗留下来的聚居村落及其相关的建筑遗迹和埋葬死者的。所谓遗物,主要指古代人类在生产斗争和生活实践中遗留下来的实物,包括劳动生产工具、武器及生活。此外,与古代人类活动有关,或者是能够反映人类活动的自然物,如农作物、家畜、渔猎、和采集所得的动、植物遗存也属于考古学的研究对象。 每一个地层堆积和每一个遗迹堆积,在考古学上被称为一个单位。如一个灰坑、一座墓葬、一个地层,都是一个单位。层位关系是指单位与单位之间的叠压或打破关系。确定层位关系的目的是为了弄清诸单位形成的先后顺序。任何遗迹堆积都是在某一时期的地层表面上形成的,因此确定遗迹堆积形成的年代,主要看它的基底或开口处位于那个层面。由于人类活动而导致在不同时期以不同方式堆积起来的物质,在考古学上统称为堆积。主要分为地层堆积和遗迹堆积。地层堆积是指不破坏原来地表而形成的大面积成层分布的堆积。一般分为三种形式。 生土层:在人类活动前形成的纯天然堆积。 熟土层:人类居住或长期活动在地表形成的大面积新的土层。 间歇层:在熟土层之间出现的不含任何人工遗物的自然堆积层。 1、遗址的各个堆积单位是按时间早晚自下而上依次形成的。被叠压的堆积单位一定早于叠压它的堆积单位。 2、遗迹堆积与地层堆积是相联系的。遗迹的堆积一般有两种。一种是低于地表的,如坑、沟、井、墓葬等。另一种是高于地表的,如城墙、河堤等。 3、由于人类活动和自然力的破坏,现在的堆积单位交界面往往不是下层堆积的原有表面。 4、同一时期的堆积处于不同水平深度,而同一水平深度的堆积在时间上可以相差很远。 5、遗迹和遗迹内堆积不可混为一谈。 6、晚期堆积可以出早期遗物,早期堆积不应出晚期遗物。 7、晚期堆积单位会打破早期堆积单位。被打破的堆积单位一定早于打破它的堆积单位。 8、某堆积单位所包含的年代最晚的一件遗物是该堆积单位可能的最早年代。 9、某堆积单位的年代可以该堆积单位所压和被压得上下两堆积单位的年代分别作为它的上限和下限。 田野考古的野外工作方式田野考古的野外工作方式有调查、发掘和清理。这是田野考古最主要的工作,对田野考古发掘工作的指导。 1、依据土质、土色和包含物划分文化层; 2、平剖面结合,将文化遗存置于立体空间内分析研究; 3、必须遵循由晚及早的原则逐层予以揭露。 探方法:探方法是探方发掘法的简称。把发掘区划分为若干相等的正方格(探方),以方格为单位分工发掘。这种发掘方法就叫探方发掘法。 收集原则,按单位收集,遗物要按单位来编号,如H1:2:M8:9。代号: M墓葬 G沟 H灰坑 Y窑址

浅议考古学与文献学的相互关系

浅议考古学与文献学的相互关系 考古学属于人文科学的领域,在中国是历史科学的重要组成部分,其任务在于根据古代人类通过各种活动遗留下来的物质资料,以研究人类古代社会的历史。文献学是以文献和文献发展规律为研究对象的一门科学。研究内容包括:文献的特点、功能、类型、生产和分布、发展规律、文献整理方法及文献与文献学发展历史等。在此,我主要说的是历史文献学,其研究对象主要是古今一切有历史价值的汉文与民族文字的历史文献。 说起考古学与历史文献学的关系,众说纷纭,例如美国加州大学洛杉矶分校的罗泰教授所说,他认为考古学自己有一套可以向公众表达的东西,排除那些与有名的历史人物有关的东西,仅将考古的发现放到博物馆中作为考古学展出,依然可以吸引大量的观众,并且考古学有自己的研究方法,不需要依附于历史学,两者是平行合作的关系。通过考古学特有的一些方法,考古学可以自己写一套历史——非文献的历史。 但在我看来,单纯的从考古学角度很难构成完整的理论考证体系。前面所说的仅仅强调了考古器物的艺术价值、在器物史上的功能或者科技方面的重要性等,没有一定的历史方面的底蕴,或者是可考据的历史文献资料,我们有时会发现历史学家根据文献得出的结论与考古学家根据物质材料得到的结论相左。历史文献同样有一套自己的研究科学,对考古活动有着重要的考据验证作用,毕竟,考古材料也要有史可依,器物的断代、考古遗址的朝代认定等,仍是要从历史文献中找到相关的史料记载,以弥补证据不足的缺陷。正如秦始皇地陵的考古发现,仅仅有地理位置上的吻合远远不足,封土丘浩大,考古挖掘也只能搁置,如何确定这就是几千年前留下的墓葬遗址,考古学家把注意力转向相关的历史文献记载上,司马迁在《史记》中的记载正为此提供了有力证据:“始皇初即位,穿治郦山,及并天下,天下徒送诣七十余万人,穿三泉,下铜而致椁,宫观百官奇器珍怪徙臧满之。令匠作机弩失,有所穿近者辄射之。以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。以人鱼膏为烛,度不灭者久之┅┅树草木以象山”,不仅如此,短短百字的记载也为我们描述了未曾发掘的神秘地陵下的壮观景象。相反的,此次考古发掘工作也同样印证了《史记》文献的可靠性。所以说考古学与历史文献学的作用是相互的,不仅仅是平行关系,或者应该说是一种交叉关系。 既然说是交叉关系,考古学对文献学的反作用也是显而易见的,以夏、商、周鼎盛的青铜文化为例,对于这一阶段的历史,仅靠文献进行研究有很大的局限性,这主要是文献所记载的夏、商、周历史资料不多,内容贫乏,不能全面反映当时的历史状况;其次,文献所载的有关夏、商、周的历史内容,多数传说,由于年代久远和传说记载难免会有一些失实之误,所以,对我国夏、商、周历史的研究,单凭文献资料是不可能全面复原当时的社会历史面貌的,这就需要考古学的研究来填补空白。 所以说,考古学与文献学是在相互补充,文献学也会存在时代的局限性,考古材料在每个时代都有变化,而文献资料又比较笼统,而且资源匮乏,两者之间有时甚至互相矛盾。任何一种文献记载的与考古学在同时代的发现都不相同,所以两者之间也会存在空隙。考古学和其他学科都是一样的,应该在学科间寻求必要的合作,将自身优势渗透到历史文献学当中,假如对方的领域,这样子,考古学更能发挥自身的特点,文献学也会日益得到补充和完善,学科的交叉,会带来更多的裨益。 09历史李玮 学号:09034004

考古工作预案

考古工作预案 家乡:黑龙江省齐齐哈尔市

前言 抱着对考古浓厚的兴趣,学期初,我在许多的通识课之中选择了走进魅力考古这门课,它也的确没有让我失望,在这里了解到了考古学并没有我从前所想象的那么简单,像我学习地质学一样,学习考古同样可能会有艰苦的实习以及充分的准备。但我想,为所爱,踏着荆棘也不会觉得痛。通过多方查阅资料以及对家乡的了解,现设计工作预案如下 一、考察对象:庞葛城 1、地理位置:齐齐哈尔市梅里斯区哈拉新村前,有座夯土建筑、规模宏伟、遗迹清晰的古城,这是嫩江流域规模较大的辽金古城址之一,称“庞葛城”。大略位于下图中左上角红色图标1所在位置 2、历史记载: 金初太宗时期设置的乌古迪烈统军司及海陵王时期的乌古迪烈招讨司应在庞葛城。 庞葛城见于文献记载,《金史》中两见。一为太宗天会三年二月“以庞葛城地分授所徙乌虎里、迪烈底二部及契丹民”一为《金史·习古乃传》中记习古乃在太宗时受降乌古、迪烈二部后,“以庞葛城地分赐乌虎里、

迪烈底二部及契丹人,其未垦者听任力占射”的治所,应在庞葛城。 3、基本资料:调查得知,该城由南北二城构成,全城周长1 960米,近四华里。其中北城略呈方形,东西长300米,南北长250米,周长1 100米,中部偏东有一道土墙,墙中部偏南处有一大型建筑台基址,现高约3米,四面城墙每面各筑防御用等距马面2个,城四角各有一个角楼,南墙有东西宽26米、长16米的瓮城,城墙均由夯土筑成。南城应为接北城而后建,破坏甚剧,仅存东墙遗迹,东西长300米,南北长130米,周长865 米。近年来,在古城内发现大量辽金石期文物,如金代灰砖、布纹瓦、兽面瓦当、定瓷瓷器残片及辽金时期的石臼、石槽、铁制农具等,认定该城是一座辽金时期的古城。 4、考察目标 1)进一步确定该城的确切年代 2)使学生良好掌握田野考古的方式方法 3)进行文物保护与遗址复原工作 二、齐齐哈尔地区简介 1:名字由来:“齐齐哈尔”名字来源自达斡尔语,是“边疆”或“天然牧场”之意。因世界珍禽丹顶鹤在此栖息,又名鹤城。 2:地理位置:齐齐哈尔市位于黑龙江省西南部的松嫩平原。位于北纬45°至48°,东经122°至126°。东北与本省绥化市、东南与大庆市、南与吉林省白城市、西与内蒙古自治区呼伦贝尔市、北与本省黑河市接壤。距省会哈尔滨市359公里,距绥化市328公里,距大庆139公里、距白城市282公里,距呼伦贝尔市(海拉尔区)524公里,距黑河市483公里。面积43000平方千米,其中市区面积4295平方千米,建成区面积161平方千米(2010年)。

内蒙古考古文献

内蒙古考古文献 一发掘简报 综述 张郁:《内蒙古大青山后东汉北魏古城遗址调查记》,《考古》1958年3期 张郁:《内蒙古宁城县古城址的调查》,《考古》1958年4期 中国科学院考古研究所内蒙古发掘队:《内蒙古赤峰药王庙、夏家店遗址试掘简报》,《考古》1961年2期 内蒙古自治区昭武达盟文物工作站:《内蒙古敖汉旗孟克河上游的遗址调查》,《考古》1963年5期 敖汉旗文化馆:《敖汉旗老虎山遗址出土秦代铁权和战国铁器》,《考古》1976年5期 冯永谦等:《宁城县黑城古城址调查》,《考古》1982年2期 盖山林:《内蒙古乌盟南部发现的青铜器和铜印》,《考古》1986年2期 崔利明:《内蒙古兴和县发现窖藏铜币》,《考古》1988年12期 乌盟文物站凉城文物普查队:《内蒙古凉城县岱海周围古遗址调查》,《考古》1989年2期 内蒙古文物考古研究所等:《内蒙古准格尔煤田黑岱沟矿区文物普查述要》,《考古》1990年1期 刘观民:《内蒙古赤峰市大甸子墓地述要》,《考古》1992年4期 李兴盛:《内蒙古卓资县三道营古城调查》,《考古》1992年5期 崔树华:《内蒙古中南部三处古遗址调查》,《考古》1992年7期 中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队等:《内蒙古海拉尔市团结遗址的调查》,《考古》2001年5期 赤峰联合考古调查队:《内蒙古赤峰地区1999年区域性考古调查报告》,《考古》2003年5期 王成等:《内蒙古呼伦贝尔草原发现青铜器》,《考古》2004年4期 田广林:《内蒙古赤峰市阴河中下游古代岩画的调查》,《考古》2004年12期 内蒙古文物考古研究所:《内蒙古林西县水泉遗址发掘简报》,《考古》2005年11期 内蒙古文物考古研究所:《内蒙古和林格尔县土城子古城发掘报告》,《考古学集刊》第6集内蒙古文物考古研究所:《内蒙古准格尔旗二里半遗址第二次发掘报告》,《考古学集刊》第11集 中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队:《内蒙古中南部古代遗址调查简报》,《考古学集刊》第12集 吕遵谔:《内蒙林西考古调查》,《考古学报》1960年1期 辽宁省昭乌达盟文物工作站等:《宁城县南山根的石椁墓》,《考古学报》1973年2期 中国科学院考古研究所内蒙古工作队:《宁城南山根遗址发掘报告》,《考古学报》1975年1期 中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队:《赤峰蜘蛛山遗址的发掘》,《考古学报》1979年2期 内蒙古文物考古研究所:《凉城崞县窑子墓地》,《考古学报》1989年1期 内蒙古文物考古研究所:《克什克腾旗南台子遗址发掘简报》,《内蒙古文物考古文集》第一 辑,中国大百科全书出版社,1994年; 内蒙古文物考古研究所:《克什克腾旗南台子遗址》,《内蒙古文物考古文集》第二辑,中国 大百科全书出版社,1997年。

考古探索与发现尔雅完整答案

[单选题]二重证据法是谁提出的?(C) A.、胡适 B、王懿荣 C、王国维 D、梁思成 单选题]中国发现甲骨文是在哪一年?(B) A、1888年 B、1899年 C、1900年 D、1901年 [多选题]以下哪一位不是中国第一-代的考古学家?(AC) A、作宾 B、傅斯年 C、王威 D、梁思永 [判断题1三次文物大发现之前国内历史学的学者们主要是根据纸本文献进行研究的。(√) [判断题]考古学是通过征集手段获得资料的。(×) 1.2

考古发现与探索绪论(=) [单选题]以下哪项出现时间最早?(C) A、铜器 B、铁器 C、石器 D、银器 [多选题]考古学上的遗存包括(AC)。 A、遗迹 B、遗失 C、遗物 D、遗留 [多选题]以下属于遗物的是(ABC)。 A、生产的工具 B、武器 C、装饰品 D、墓葬 [判断题]考古学的研究对象仅是人类的制品(×) [判断题]进化论的提出为形成科学的考古学创造了条件。(V)

1.3 考古发现与探索绪论(三) [单选题]伴随磨制石器产生的是人类历史上的(B)。 A、工业革命 B、农业革命 C、商业革命 D、医学革命 [多选题]旧石器时代的特点包括(BC)。 A、以商业为生 B、打制石器为主 C、以渔猎采集为生 D、铜石混合石器为主 [多选题]新时期区别于旧石器的特点包括(AD)。 A、磨制石器 B、以渔猎采集为生 C、靠自然为生 D、陶器 [判断题]考古学是通过实物遗存或者通过实物资料来研究还原历史的一门科学。(√)

[判断题]旧石器是以磨制为主的。(×) 2: 考古学概述(- ) [单选题]以下哪位不是考古学家?(D) A、张忠培 B、苏秉琦 C、严文明 D、王小波. [多选题]中国的三个为人称道的领域是(ABD)。 A、航天 B、体育 C 新闻 D、考古 [多选题]可能给考古造成危机的是(ABCD)。 A、修大坝 B、铁路建设 C、农业用地 D、旧城区改造

考古实习报告文档3篇

考古实习报告文档3篇 Documents of archaeological practice report 编订:JinTai College

考古实习报告文档3篇 小泰温馨提示:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务, 一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验 教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明,具有实践指导意义,便于学 习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:考古实习报告文档 2、篇章2:考古实习报告文档 3、篇章3:考古实习总结文档 篇章1:考古实习报告文档 实习已过去些许天了,可在京实习的一幕幕却还会常常 清晰的浮现于脑海中,那些人,哪些事,恍如昨日…… 三月的北京,春寒还盛,我们便来到了房山大苑村这个 陌生的地方,在接下来的日子里,我们二十余师生一起经历了春天肆虐的沙尘暴,夏天炎炎的烈日,一起由大苑遗址转战于大兴墓葬群,一起睡露天,一起熬夜加班。付出了汗水,却也

收获了成果,通过实习,我们初步掌握了考古田野发掘方法和技能,熟练掌握了室内整理的前期记录整理和资料汇总工作等,同时锻炼了身心,拓宽了眼界,工作之余的生活,在北京文研所的关照下,也度过得很愉快。整个实习,大家都收获良多。 在此,实践和能力的学习提升过程不可置否是发掘实习 的重心,但穿插其间的人情往事也同样让人难忍不提,故此分为实践学习、生活娱乐两篇。 实习期三个月,可比较清晰的分为三段,即初始近一个 月的大苑村寺庙遗址发掘,中间的室内学习阶段及后段月余的大兴墓葬发掘及整体室内整理,三阶段大体可分为两部分,即田野发掘部分和室内学习整理部分。详述如下: 大苑村寺庙遗址位于北京市房山区青龙湖镇东约1.5千米,大苑村偏西部渠南,东西两边皆为民宅,南边缘靠近公路。为配合北京西六环修建工程的基建考古项目。发掘区原为民房及果园、耕地等,发掘前已被平毁,遍布树根和碎砖瓦块等。 此次发掘,方便起见,以大概发掘区中心位置一固定物 为中心基点,按南北正方向采用象限法布方,共分ⅰ、ⅱ、ⅲ和ⅳ4个发掘区。其中i、ⅳ区首先发掘,多数布方规格55米,少数1010米,ii、iii区发掘较晚些,大部布方1010米,偶

夏商考古的发现与研究

夏商考古的发现与研究 《考古发现与夏商起源研究》首先讲述了本课题的缘起,对有关概念如“鲁西南”、“三代”、“先商文化”等的范围作了界定,并对相关学术研究状况作了回顾与评介。关于夏商考古的发现与研究你又知道多少呢?下面是为大家整理的夏商考古的发现与研究,希望对大家有帮助。 夏商考古的发现与研究之基本信息 出版时间:2009-10-01 版次:1 页数:256 装帧:平装 开本:32开 所属分类:图书>>其它分类 夏商考古的发现与研究之内容简介 《考古发现与夏商起源研究》首先讲述了本课题的缘起,对有关概念如“鲁西南”、“三代”、“先商文化”等的范围作了界定,并对相关学术研究状况作了回顾与评介。第二部分是考古发现与尧舜文化研究,对20世纪30年代以来的鲁西南考古学史作了回顾,以及考古学所见四千年前鲁西南地形地貌及自然环境和考古学所见尧舜时代研究。第三部分是考古发现与夏起源研究,对夏族的起源、考古学所

见大禹治水、夏朝初期的政治中心进行了专题研究。第四部分为考古发现与商起源研究,对商族的起源、北亳在今何地、商文化的东扩与西进进行了全方位的考证。 夏商考古的发现与研究之图书目录 绪论 第一章考古发现与尧舜文化研究 一、鲁西南考古发现与发掘概况 二、考古学所见四千年前鲁西南地形地貌及自然环境 三、考古发现与传说中的尧舜时代 四、虞为夏朝建立前的一个朝代 第二章考古发现与夏起源研究 一、夏王朝不是后人的杜撰 二、夏族起源考 三、大洪水的传说 四、考古学所见大禹治水研究 五、夏朝的政治中心在古济、濮流域 六、夏文化与二里头文化 第三章考古发现与商起源研究 一、商族起源之地考辨 二、商族八迁考 三、毫都考辨 四、商文化的东扩与西进

考古学与文献学

考古学与文献学的关系问题 考古学与文献学虽然属于不同的学科领域,但我觉着二者有着直接的联系,二者相互补充,相互完善,二者在研究历史方面各有优缺点,不能把二者孤立起来看。 首先,就考古学对文献学的影响而言,考古学在验证文献学的同时也丰富和拓展了文献学资料。每个时代的历史文献资料都有时代的局限性,尤其是先秦文献,或以残缺不全,或有后世辗转传抄造成的讹误,还有像在文字记载还不是很普及的时代,文献资料中那些历史事件的描述不一定是在那个时代就被记载下来了的,有可能是通过人们的口口相传,后来才被别人记载下来,本来排除记载者主观思想的因素一万,但从文献的真实性而言,本身就是有待于考证的。 例如我们以前看的那个关于良渚古国的那个视频,其中有提到这样一个例子,在中国一直流传着大禹治水的传说。大禹手下有一个重要的诸侯防风氏,他统领的古国据说就是良渚古国。然而有专家考证,古防风氏之国应在今天的山东境内,而良渚文化遗址主要在浙江和江苏的环太湖地区,地理位臵相去甚远,他们更主张良渚古国可能是蚩尤部落集团中的羽人国。这就体现了历史文献或传说与考古之间的不一致。 还有譬如夏朝,虽然《史记》等历史文献中有所记载,但因为没有考古文物出土,一直以来都有对这个朝代是否真正存在的争议。而商朝也是在殷墟出土的甲骨文几乎完全印证了司马迁史记中所记载的商王世系表之后,才使得自己的存在成为无可争议的事实。这就体

现了考古学对文献学的一种验证,也使得这段历史更加可信。 其次,文献学对考古学的影响我觉得在于文献学为考古研究提供了一个大概的一个方向,甚至其中某些文献资料本身就可以当作对考古发现的一种解释。 例如,秦始皇陵墓地宫,现在的科学技术,虽然可以挖掘皇陵地宫,但是挖掘后无法保护,而且有一定的危险性,所以暂时还没有挖掘。但现存有一些关于地宫的文献记载,虽然简约,且又不免带有小说家言的色彩,但仍是考古学家研究的重要参考资料和依据。这样看来这些文献资料在研究秦始皇陵墓地宫方面就显得格外重要了,当然最终的地宫考古发掘也可以帮助完成对全部文献的释读。 所以考古学和文献学是相互补充,相互完善的,二者结合更有利于历史的研究,特别是在真实的还原历史和解释历史方面,是很有意义的!

考古和文献记载说明

考古和文献记载说明,至少在四五千年之前,中国的文字——汉字,已经诞生并日趋成熟了。关于汉字起源的历史,基于现存的古代文献记载和现已得到确认的考古发现,至少有四五千年的历史了,而汉字起源的历史就是中国古代文明的开端历史,所以通常我们说中华民族有5000年文明史。 中国的文字从出现至今,已经历了早期的图画文字、甲骨文字、古文、篆书、隶书、楷书、行书、草书,以及印刷术发明后为适应印刷要求而逐渐派生出来的各种印刷字体等漫长的发展历程。其中,甲骨文字被人们看作是中国最早的定型文字。 甲骨文 19世纪后期,在河南安阳,农民在耕地时偶尔发现了甲骨的碎片,他们把这些甲骨作为龙骨卖到药房。1899年,古文字学家刘鄂在别人所服的中药中,发现了这种上面刻有古文字的甲骨,便开始了收集研究工作。 甲骨文字是商朝后期写在或刻在龟甲、兽骨之上的文字,其内容多为"卜辞",也有少数为"记事辞"。因为那时人们用被灼烫过的甲骨上的纹络来判断事物的吉凶。占卜完毕,就将占卜的时间、人名、所问事情、占卜结果,以及事后验证刻在上面,形成了具有明显特征的甲骨文。 甲骨上的文字,有刀刻的,也有朱书墨书的。刀刻的甲骨文字有的填满朱砂,其字体与今不同,因此难以辨认。现已发现的甲骨文字有四五千个。经过文字学家和考古学家们的分析、判断,能够辨认的已近两千。这些甲骨文字,多为从图画文字中演变而成的象形文字,许多字的笔画繁复,近似于图画,而且异体字较多。这说明中国的文字在殷商时期尚未统一。另一方面,甲骨文中已有形声、假借的文字,从而说明文字的使用已经有了相当长久的历史。金文 继甲骨文之后出现的汉字书体就是金文。由于这种文字多铸于各种青铜器上而得名,也称为钟鼎文或青铜器铭文。至今所见最早有铭文的青铜器,为商代中期以后之物,铭文都很简单,文字书体近似于甲骨文。最有代表性的是西周的青铜器铭文。金文还载于各种彝器、乐器、兵器、度量衡器、铸币、铜镜和金属印章之上。其中以彝器之上载文数量最多。各种器物上的文字,较之甲骨文长且完整,字数少者数十字,多者数百字。例如西周前期的大盂鼎就载字二百九十一个。 大篆和小篆 篆书又分为大篆和小篆,是汉字书体发展史上的重要阶段。小篆较之大篆,形体笔画均已省简,而字数日增,这是应时代的要求所致。从古文到大篆,从大篆到小篆的文字变革,在中国文字史上具有划时代的意义,占有重要地位。 隶书 隶书始为秦朝程邈所作。程邈本为秦朝县之狱吏,因得罪于秦始皇而被投入云阳狱中。他在狱中苦心凝思十年,损益小篆,作隶书三千字,上之始皇。始皇采纳用之,遂拜其为御史。当时随着社会的发展,政务多端,文书日繁,记录事务单用小篆已深感不便,迫切需要一种比小篆更为省简、规范的文字,以便于书写和镌刻。由于当时改简小篆为社会急需,势在必行,致使隶书这一比小篆规范得多的新的字体应运而生,得以面世。 楷书 楷书,又名真书、正书、今隶。楷书之"楷"者,法也,式也,模也。草书之名出于草率、草稿,楷书之名则反之。虽然篆书和隶书也有草写者,以此而论,其工整者亦可谓之为"楷",但这里所说的楷书,是指自成一体、现在通用的"楷书"而言,如欧阳询、柳公权等碑帖的字等。关于楷书的首创者,众说不一。因为魏、晋、南北朝几百年来的文字,是隶书中的八分与楷书笔意错杂时期。比较一致的说法是由东汉王次仲所创。现存实物中,只有魏时期钟繇的“贺克捷表”的法度可称为楷书之祖。钟繇堪称中国历史上第一个楷书书法家。今天的楷

文献与考古中的夏文化

文献与考古中的夏文化 一、传世文献 材料一:(夏朝之前)大道之行也,天下为公(公:公有),选贤与能,讲信修睦。……(夏朝起)今大道既隐,天下为家(家:私人的)。各亲其亲,各子其子,货力(货力:货物财力)为己。大人世及(大人世及:国君父子兄弟相传)以为礼,城郭沟池以为固,礼仪以为纪。 ——《礼记·礼运》 材料二:帝禹东巡狩,至于会稽而崩。以天下授益(益:伯益)。……诸侯皆去(去:离开)益而朝启,曰“吾君,帝禹之子也”。于是启遂即天子之位,是为夏后帝启。 ——《史记?夏本纪》关于启继位的另一种说法:“益干启位,启杀之。”——《晋书》 材料三:有扈氏起兵,启亲领大军讨伐,声称有扈氏犯了“威侮五行,怠弃三正”的罪行,他要“恭行天之罚”。(参见《尚书·甘誓》) 夏启称他的“六卿”为“六事之人”,这些人是当时地位较高的官尹,他们既管“民事”,又统军旅。 夏王朝建立之后,……就正式制定了《禹刑》,帝芬时造“圜土”,即圆形高大的围墙,这是监狱(参见《左传》) 《夏书》说:“关石、和钧,王府则有。”使用一般通用的石、钧等衡量器械征收贡赋,保持王室的经常收入。 ——朱绍侯主编《中国古代史》 材料七:《韩非子·五蠹》篇说“禹之王天下,身执耒锸(耒锸:翻土农具),以为民先”,……文献中多有制酒的记载,……《夏小正》中有孵化小鸡、养羊、养蚕、调教马匹、渔猎祭祀等记载。 ——《高中历史第二分册教学参考资料》

二、考古发掘(二里头文化遗址) 材料一:河南偃师二里头遗址位于偃师西南的洛河岸边,总面积约9万平方公里,建成和使用的年代约在3900-3500年前,正处于文献记载的夏史纪年当中。其地理位置,东距偃师商城约6公里,西距洛阳东南的西周城约24公里,与《逸周书·度邑解》所记恰好吻合。 ——《高中历史 第二分册 教学参考资料》 材料二:偃师二里头遗址的中心,……宫殿 区居中,手工业作坊和一般民居区分布于四周, 它们彼此有道路连贯,整体布局呈现出对宫殿的 拱卫之制。……一号宫殿遗址是一座大型的夯土 台基,东西长约108米,南北宽约100米,面积约 1万平方米。……二号宫殿同样有廊庑、大门、 庭院、中心殿堂等建筑,……庭院中还发现有陶 制的水管、石砌的方腔水道。……主殿后是一座大型墓葬。 材料三:……一般民居遗址,大体可以归纳为三种类型:①平地起建的。此类房屋一般比较宽敞。都为土木结构,……②半地穴式的。此类居所的面积约三四平方米至10平方米不等,平面呈不规则形,较为简陋。③窑洞式的。……大都是选择在断崖、沟崖并经过修整的地方,面积一般约4平方米,比较简陋。 材料四:二里头文化的两个类型……都有青铜器的发现,……铸造工艺比较复杂,……生产工具多数是石器、木器和骨器。……有石镰、石刀、石斧、石铲、蚌镰、蚌刀、蚌铲等工具。……发现的兽骨,以牛最多,其次是猪、羊、狗、鹿等。完整的狗、猪、羊的骨架屡见不鲜。 材料五:遗址中发现的的青铜器、玉器和陶器: 二里头宫殿复原图 青铜乳钉爵 青铜鼎 镶松石兽面纹铜牌 兽面纹玉钺 玉璋 三孔玉刀 灰陶盉(酒器) 鸭形壶

湖北考古文献

一发掘简报 综述 石龙过江水库指挥部文物工作队:《湖北京山、天门考古发掘简报》,《考古》1956年3期。蓝蔚:《武汉在防汛中的文物发现》,《考古》1955年2期 郭冰廉:《湖北黄陂杨家湾的古遗址调查》,《考古》1958年1期 湖北省文物管理处:《湖北红安金盆遗址的发掘》,《考古》1960年4期 杨锡璋:《长江中游湖北地区考古调查》,《考古》1960年10期 中国科学院考古研究所长江队三峡工作组:《长江西陵峡考古调查与试掘》,《考古》1961年 5期 湖北省文物管理委员会:《湖北宜城“楚皇城”遗址调查》,《考古》1965年8期 湖北省文物管理委员会:《湖北随县唐镇汉魏墓清理》,《考古》1966年2期 纪南城文物考古发掘队:《江陵毛家山发掘记》,《考古》1977年3期 湖北省博物馆:《湖北房县的东汉、六朝墓》,《考古》1978年5期 鄂城县博物馆等:《湖北鄂城发现古井》,《考古》1978年5期 楚皇城考古发掘队:《湖北宜城楚皇城战国秦汉墓》,《考古》1980年2期 鄂城县博物馆:《湖北鄂城县新庙瓦窑嘴窑址调查》,《考古》1983年3期 湖北宜昌地区博物馆等:《湖北宜昌白庙遗址试掘简报》,《考古》1983年5期 吴晓松:《湖北黄冈县禹王城出土一批铜蚁鼻钱和其他文物》,《考古》1984年12期 张典维:《湖北长阳出土一批青铜器》,《考古》1986年4期 湖北长阳县博物馆:《湖北长阳清江沿岸遗址调查》,《考古》1988年6期 孝感地区博物馆:《湖北孝感地区古文化遗址调查》,《考古》1986年7期 宜昌地区博物馆等:《湖北宜都发掘三座汉晋墓》,《考古》1988年8期 荆州地区博物馆等:《湖北江陵荆南寺遗址第一、二次发掘简报》,《考古》1989年8期 黎泽高等:《枝城市博物馆藏青铜器》,《考古》1989年9期 中国社会科学院考古研究所长江工作队:《鄂西北地区三座古墓》,《考古》1990年8期 长办库区处红花套考古工作站:《湖北宜昌前坪包金头东汉、三国墓》,《考古》1990年9期武汉大学历史系考古教研室:《湖北麻城栗山岗战国秦汉墓清理简报》,《考古》1990年11 期 孝感地区博物馆:《湖北孝感地区两处古城遗址调查简报》,《考古》1991年1期 孝感地区博物馆:《湖北省汉川县考古调查简报》,《考古》1993年8期 襄樊市博物馆:《襄樊市博物馆藏铜镜选介》,《考古》1994年1期 中国社会科学院考古研究所湖北工作队等:《湖北黄梅县考古调查简报》,《考古》1994年6 期 李端阳等:《湖北孝感市古文化遗址调查简报》,《考古》1994年9期 湖北省文物考古研究所等:《湖北罗田庙山岗样子发掘报告》,《考古》1994年9期 王善才:《湖北蒲圻市赤壁山遗址调查》,《考古》1995年2期 湖北省孝感地区博物馆:《1080年湖北广水市考古调查报告》,《考古》1995年2期 沙市市博物馆:《湖北沙市李家台遗址发掘简报》,《考古》1995年3期 鄂西自治州博物馆:《巴东长江段几处古遗址调查》,《考古》1995年5期 黄冈地区博物馆:《湖北黄冈巴水流域部分古文化遗址》,《考古》1995年10期 宜昌博物馆:《湖北宜昌市中堡岛遗址西区1993年发掘简报》,《考古》1996年9期 荆州博物馆等:《湖北荆州市阴湘城遗址东城墙发掘简报》,《考古》1997年5期

考古与文化题目

博物馆里文物来源的途径有哪些?考古发掘与传世 夏鼐先生考古学家历史学家中国现代考古学奠基者不是生于民国 恐龙很大程度是跟考古学没有直接的学科关系的是 出佛骨舍利的法门寺位于陕西省 从第一片甲骨文发现到安阳殷墟发现期间经历了多长时间?10多年 考古的行为操作区域包括地下海里空中 敦煌学是在研究敦煌莫高窟文物资料的基础上建立起来的是 考古学根据时代分为史前考古学和历史考古学 汉晋简牍发现与1901年 水晶头骨之谜其实是一种位考古学,是作家自身的文学创作是 人类一万年以前的时代,按照生产力的材料为代表可以称为石器时代 考察人与环境的关系是考古学的功能之一是 中国新石器时代大概在哪个时期结束夏代 敦煌藏经洞与1900年被发现 划分新旧石器时代的标志除了石器的加工方法之外还有是否制作陶器 中国目前规定的最高等级的文物是一级文物 盗墓流失国外的文物可以通过法律途径追回是 史前考古学不包括秦汉考古学 墓葬出土的文物一般来说都是完整的是 都江堰位于四川省 中国的考古发掘文物都是抢救性发掘的结果 人类在一万年前就开始居住于房屋中否 进入新石器时代的标志不包括打制 地层不是水平堆积的是 有着非常复杂的叠压和打破关系的地层的地方能够表明什么?这个地方适合人居住 堆积的形成里面有地层和遗迹地层是什么作用的结果?自然作用 考古学的基本方法是地层学与历史学否 关于地层,以下描述错误的是?水平分布是错的,其他颜色不同质地不同堆积都是对的 我国的第三大岛崇明岛是成陆作用形成的 两个墓葬打破者与被打破者相比前者较晚 考古的类型学借鉴于生物学也就是说类型说诞生于生物学 考古学的地层和地质学的地层是指同一个意思都是指的自然形成的表土层 清代的墓葬里面出现明代的遗物,说明有打破关系?是 式在时间上强调异时性 考古发掘出来的文物绝大部分上面是有文字的,可以方便人们科研?否 地层学的根本问题是划分曾为,确定层位关系 兵马俑就是秦始皇陵否 人类的起源与性的选择一书的作者是达尔文 中国没有保留环钱的方孔,但是却被哪个国家保留了?日本 类型学既可以研究共时层面,也可以研究历时层面 最早的灵长类出现在白垩纪 时间的刻度越小,还原古代人类生活就可能越清晰

吉林考古文献

吉林考古文献 一发掘简报 综述 康家兴:《吉林江北土城子附近古文化遗址及石棺墓》,《考古》1955年1期 康家兴:《浑江中游的考古调查》,《考古》1956年6期 王诚贤:《吉林市附近发现多处古代文化遗址》,《考古》1957年3期 李莲:《吉林头道江下游考古调查简报》,《考古》1958年9期 吉林省文物管理委员会:《吉林省前郭、扶余、德惠考古调查》,《考古》1961年1期 李殿福:《一九六二年春季吉林辑安考古调查简报》,《考古》1962年11期 古兵:《吉林辑安历年出土的古代钱币》,《考古》1964年2期 吉林市博物馆:《吉林永吉县学古东山遗址试掘简报》,《考古》1981年6期 吉林市博物馆:《吉林市泡子沿前山遗址和墓葬》,《考古》1985年6期 长春市文物管理委员会:《吉林省饮马河沿岸古文化遗址调查简报》,《考古》1986年9期洪峰:《吉林东丰县南部古遗迹调查》,《考古》1987年6期 尹郁山:《吉林吉安县出土窖藏铜币》,《考古》1988年2期 四平地区博物馆等:《吉林省梨树县二龙湖古城址调查简报》,《考古》1988年6期 吉林省文物考古研究所等:《1985年吉林东丰县考古调查》,《考古》1988年7期 辽源市文物管理所:《吉林辽源市龙首山城内考古调查简报》,《考古》1994年3期 吉林省文物考古研究所:《吉林东丰、海龙县考古调查与试掘简报》,《考古》1994年6期郑新城:《吉林松原市后土村发现古代墓葬》,《考古》1999年4期 吉林省博物馆:《吉林江北土城子古文化遗址及石棺墓》,《考古学报》1957年1期 吉林省文物考古研究所:《吉林浑江永安遗址发掘报告》,《考古学报》1997年2期 吉林市博物馆:《吉林永吉杨屯大海猛遗址》,《考古学集刊》第5集 吉林省文物工作队等:《吉林永吉杨屯遗址第三次发掘》,《考古学集刊》第7集 吉林省文物考古研究所等:《长春市腰红嘴子与北红嘴子遗址发掘简报》,《考古》2003年8期 吉林省文物考古研究所等:《吉林通化市万发拨子遗址二十一号墓的发掘》,《考古》2003年8期 吉林省文物考古研究所:《吉林长白县干沟子墓地发掘简报》,《考古》2003年8期 吉林省揽头窝堡遗址考古队:《吉林德惠市揽头窝堡遗址六号房址的发掘》,《考古》2003年8期 吉林大学边疆考古研究中心等:《吉林敦化市敖东城遗址发掘简报》,《考古》2006年9期 旧石器时代 吉林省博物馆:《吉林镇赉县细石器文化遗址》,《考古》1961年8期 吉林省博物馆:《吉林大安东山头新石器文化遗址》,《考古》1961年8期 新石器时代 东北考古发掘团:《吉林西团山石棺墓发掘报告》,《考古学报》1964年1期 吉林大学考古教研室:《农安左家山新石器时代遗址》,《考古学报》1989年2期 吉林市博物馆:《吉林市安广县永合屯细石器遗址调查简报》,《文物》1959年第12期

最新第二课---文献和考古中的夏文化(教案)

第二课文献和考古中的夏文化 授课:上海莘庄中学严红敏 教学目标: 1、知识与技能: (1)、知道判断夏朝已经进入国家状态的依据,理解从“公天下”到“家天下”社会转变的含义;了解夏作为中国第一个王朝的历史特征; (2)、知道二里头文化遗存的大概情况,理解二里头对于夏朝历史研究的重要意义。 2、过程与方法: (1)、通过对文献和实物资料的解读,学习运用已掌握的知识对其进行合理的提炼、归纳和论证,从而进一步理解夏文化的历史特征。 (2)、通过文献与考古资料的对比互证,了解“二重证据法”是我们研究上古历史的基本方法,也是目前认识夏朝历史的主要方法。 (3)通过质疑、释疑、再质疑的学习活动,在讨论中学习与人沟通的一般方法,能发表自己的观点,养成历史思维能力。 3、情感态度和价值观: (1)、求真——历史不是封闭的、不容置辩的定论体系,而是一个开放的、可供讨论的、可以不断更新延展的领域,培养学生敢于质疑的精神; (2)、通过对研究人员几十年持之以恒、不畏艰辛考古工作的了解,感悟其中勇于探索的实践精神。 重点与难点: 1、重点:如何理解夏朝是中国历史上第一个王朝。 2、难点:如何通过文献与考古资料来印证夏朝是我国第一个王朝。 教学技术与学习资源应用: 1、多媒体技术搭建学习平台 2、古籍文献的分析解读 3、考古资料的对比印证 教学过程: 一、质疑:纠缠于传说和信史之间的夏 1、导入——《全球通史》为什么从商文明讲起? 2、你是如何知道夏的历史? 3、历史学家和考古学家是如何知道的? 二、释疑——夏是我国历史上的第一个王朝(作表面的定论) 1、通过文献记载释读夏史(学生解读文献) a)夏的地域:豫西、晋西南 b)夏存在的时间:约四百多年

华师大版历史第二册文献与考古中的夏文化word教案1

第二课文献与考古中的夏文化

一、已很明显); 1、 (1)教学目标:解读文献;初步理解“大同之世”和“小康之世” (2)教学媒体:P6/1、“文献选读”。 (3)操作程序:划线与初步阐释——朗读——自学、解读、互动。 2、 (1)教学目标:认识“禅让制”到“家天下”的转变;探究夏朝(国家)的特征。 (2)教学媒体:PPT;P6/倒1、2;P7/“知识链接”、2。 (3)操作程序:互动(PPT)——自学与互动——划线与阐释——朗读。 二、二里头文化与夏史探究 1、 (1)教学目标:初步认识“二里头遗址”;理解“考古资料与文献记载相互印证”的史学方法。 (2)教学媒体:P7/倒3、4。 (3)操作程序:划线与阐释——朗读与自学。 2、 (1)教学目标:运用“论从史出”原则,借助师生互动的平台,通过对史料的分析和研究,比较具体地认识夏朝的社会状况、性质。培养对祖国古代灿烂文化的兴趣爱好。 (2)教学媒体:PPT;P7~8。 (3)操作程序:互动——划线与阐释——朗读与自学。 三、练习与测评(参考答案): 1、(1)大量的酒器——说明但是的社会已经是吃剩有余,以至于可以用粮食来酿酒,产品有了剩余,就会有产生私有(制)和两极分化;用以酿酒的粮食,也有可能得自于部分人群的口粮,这说明当时的社会已经是不平等的社会了。以上两种阐释,都说明夏朝已经出现阶级分化,已经有了阶级。地穴式居室、半地穴式居室、宫殿建筑,也证明了这一判断。 (2)大量精美绝伦的工艺品(铜器、陶器、玉器等)的存在,也说明了,生产力水平已经发展到了“吃剩有余”的地步——一部分社会成员可以脱离为食品而从事的生产劳动,专门从事奢侈品的劳作——这样的状况,就告诉我们,私有制已经出现,当时已经进入阶级社会。 (3)遗址中有大量的礼器和祭器的存在。《礼记礼运》中记载:“礼仪以为纪”,“纪”字当做“法度、准则”或“治理、管理”解释。这些都说明,当时的社会,人跟人之间已有等级的差别,并且要靠礼来维持这种秩序。也就是说,夏朝已经进入阶级社会。 2、(1)二里头居民的生活大体以农业为主,大量的劳力和时间花在田间劳作上面,食品消费也主要是农业产品。生产力的提高,使得一部分社会成员可以脱离或暂时脱离直接的农业生产劳动,去从事工具的制作;或者说社会有可能把一部分劳动时间花在工具的制作上面。农作物的种类比起以往进步不大,农业的进步主要体现在产量的增加方面。因为劳动工具主要是石器,所以生产效率也一定有限。家畜的饲养已经达到了“六畜俱全”的程度,当时的社会必然要花一部分的劳动力和时间在饲养业上面:在家庭里有可能有专门的饲养人员,也可能是由农业劳动人员兼饲养业。由于饲养业的发展,人们的食品中除了粮食蔬果外,还有

中国考古重大发现资料

名词解释: 1,考古学。根据古代人类通过各种活动遗留下来的物质,以研究人类古代社会的历史的一门学科 2,遗迹。答:遗迹是古代人类通过各种活动遗留下来的痕迹。 3,遗物。答:遗物是古代人类遗留下来的各种生产工具、武器、日用器具及装饰品等。 4,史前考古学。答:是考古学的一个重要分支,他是以文字记载以前时代的考古资料为研究对象,与以文献记载时代为研究对象的历史考古学相对,是考古学的一个重要分支。 5,历史考古学。答:历史考古学的研究范围则限于有了文献记载以后的人类历史,两者的界线在于文字的发明。 6,旧石器时代。答:旧石器时代(距今约250万年~距今约1万年),以使用打制石器(见石器)为标志的人类物质文化发展阶段。地质时代属于上新世晚期更新世,从距今约250万年前开始,延续到距今1万年左右止。 7,新石器时代。答:新石器时代,在考古学上是石器时代的最后一个阶段。以使用磨制石器为标志的人类物质文化发展阶段。这个时代在地质年代上已进入全新世,继旧石器时代之后,或经过中石器时代的过渡而发展起来,属于石器时代的后期。年代大约从1.8万年前开始,结束时间从距今5000多年至2000多年不等。 8,青铜器时代。答:青铜器时代,考古学分期法的一个时期,指主要以青铜为材料制造工具、用具、武器的人类物质文化发展阶段,处于新石器时代和铁器时代之间。是继金石并用时代之后的又一个历史时期。 9,玉猪龙。答:玉猪龙并非龙而是猪。当时人们已经完成了对猪的圈养,因此将猪的形状,做成配件。之所以称为龙,是因为在最初发现时,考古学家出于某种原因将其误认为龙,红山文化的这头玉猪,被称为中华第一龙。后来清楚了玉龙原来是玉猪,然而为时已晚,它的形象在社会上已经广为传播,甚至华夏银行将其作为了银行的标志。为了不挫伤人们的民族自豪感,便将这头玉猪命名为玉猪龙,既体现它的本质,又可以混淆概念:虽然是头猪,却是头龙猪。 10,玉琮。答:玉琮是一种内圆外方的筒形玉器,为我国古代重要礼器之一。最早的玉琮见于安徽潜山薛家岗第三期文化,距今约5100年。 新石器时代发现较多的良渚玉琼,玉材为产于江浙一带的透闪石质玉石,质地不纯,以青色居多,部分黄色,土浸后呈雾状乳白色。除少数作圆筒状外,多制成规整的内圆外方形。11,龙山文化。答:龙山文化泛指中国黄河中、下游地区约当新石器时代晚期的一类文化遗存。铜石并用时代文化,因首次发现于山东历城龙山镇(今属章丘)而得名,距今约4350─3950年。分布于黄河中下游的山东、河南、山西、陕西等省。大汶口文化出现的快轮制陶技术在这一时期得到普遍采用,磨光黑陶数量更多,质量更精,烧出了薄如蛋壳的器物,表面光亮如漆,是中国制陶史上的鼎峰时期。 12,良渚文化。答:良渚文化为中国新石器文化遗址之一,分布地点在长江下游的太湖地区,其中心在浙江省良渚。1936年发现的该文化遗址,于1959年依照考