氯吡格雷晶型的研究

由法国赛诺非制药公司,最初以氯吡格雷硫酸氢盐的形式推出,后来进一步研究发现[ 1 ],仅仅是对应纯的s-氯吡格雷显示出血小板凝聚抑制活性,而R-氯吡格雷是没有活性的,并且R一氯吡格雷的耐受性是S-氯吡格雷的1/40,因此,服用S型异构体明显有利.

由于氯吡格雷产品在临床上的用量不断增加,销售良好,赛诺非公司为了保护其已有市场,在1998年叉申请了一项美国专利,要求保护其发现的氯吡格雷新晶型,即与原有的氯吡格雷晶型(Ⅰ型)相对应,称新晶型为Ⅱ型 [6]。为此引起了人们对氯吡格雷晶型的研究兴趣,到目前为止,发现氯吡格雷是一种多晶型化合物,已发现其硫酸氢盐可能存在3~4种晶体类型,不同晶体种类分别以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及不定型[7、8]来表示,其盐酸盐也存在两种以上的晶型。

氯吡格雷硫酸氢盐有4种晶型,它们在理化性质和临床效果方面有较大差别。不同晶型在稳定性方面,可分为稳定型、亚稳定型和不稳定型;稳定型类的,其晶体稳定性好,溶解度小,生物利用度差;不稳定型类的,其晶体稳定性差,溶解度大,生物利用度较好;亚稳定型类的,则介于稳定型和不稳定型之间。如Ⅰ型与Ⅱ型的产品在熔点、晶体的粒径、溶解度、晶体的流动性及晶型的稳定性等方面有较明显的区别。Ⅱ型与Ⅰ型相比,其稳定性比Ⅰ型好,容易合成,但溶解度及生物利用度不如Ⅰ型。在大多数文献中,合成氯吡格雷硫酸氢盐时往往得到的是Ⅱ型产物,而不是Ⅰ型产物。

Ⅰ、Ⅱ型氯吡格雷硫酸氢盐的表征与区别

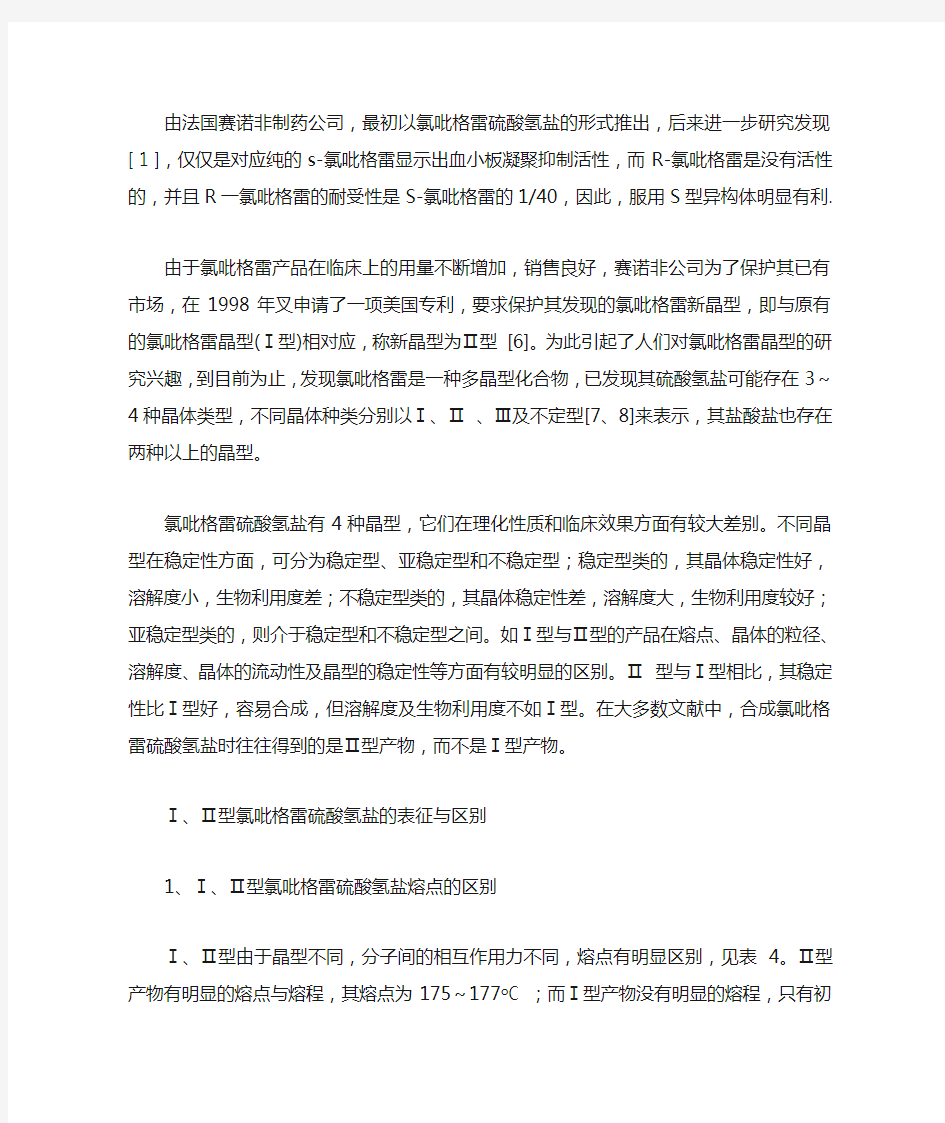

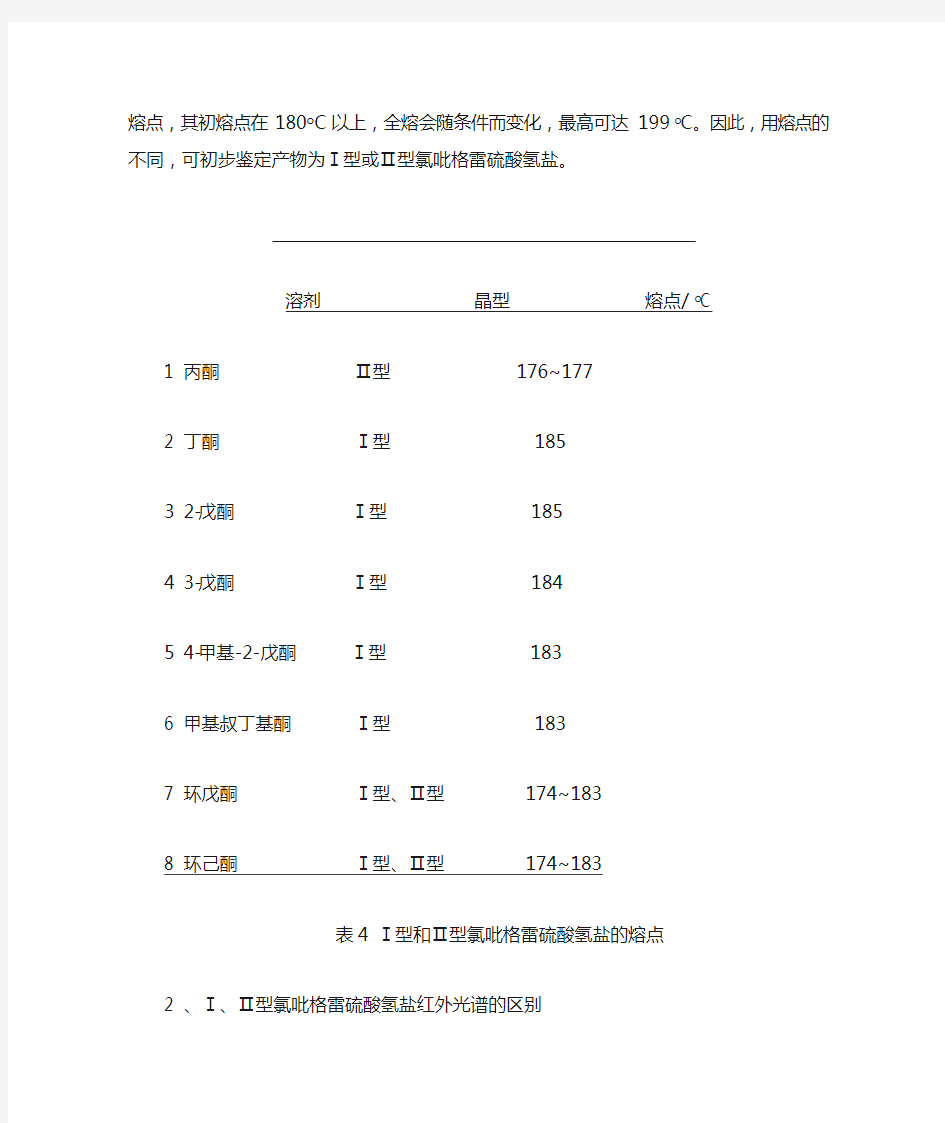

1、Ⅰ、Ⅱ型氯吡格雷硫酸氢盐熔点的区别

Ⅰ、Ⅱ型由于晶型不同,分子间的相互作用力不同,熔点有明显区别,见表4。Ⅱ型产物有明显的熔点与熔程,其熔点为175~177o C;而Ⅰ型产物没有明显的熔程,只有初熔点,其初熔点在180o C以上,全熔会随条件而变化,最高可达199 o C。因此,用熔点的不同,可初步鉴定产物为Ⅰ型或Ⅱ型氯吡格雷硫酸氢盐。

溶剂晶型熔点/ o C

1 丙酮Ⅱ型 176~177

2 丁酮Ⅰ型 185

3 2-戊酮Ⅰ型 185

4 3-戊酮Ⅰ型 184

5 4-甲基-2-戊酮Ⅰ型 183

6 甲基叔丁基酮Ⅰ型 183

7 环戊酮Ⅰ型、Ⅱ型 174~183

8 环己酮Ⅰ型、Ⅱ型 174~183

表4 Ⅰ型和Ⅱ型氯吡格雷硫酸氢盐的熔点

2 、Ⅰ、Ⅱ型氯吡格雷硫酸氢盐红外光谱的区别

氯吡格雷硫酸氢盐的Ⅰ、Ⅱ型之间由于晶体结构不同,其分子振动吸收不同,两者红外光谱有明显差异。可以用Ⅰ型和Ⅱ型在红外光谱上的明显差异,来鉴定产物晶型:红外光谱上的特征指纹区如果在584cm处为一平滑而尖锐的中强度吸收峰时(图3上),可以基本确定该产物的晶型为I型;如果在568cm和590 cm处有两个平滑而尖锐的中强度吸收峰时(图3下),则产物晶型可以确定为Ⅱ型。这些判断和粉末X衍射结果完全一致。

3、Ⅰ、Ⅱ型氯吡格雷硫酸氢盐粉末X衍射光谱的区别

晶体的X粉末衍射图谱,几乎同人的指纹一样,是特异的,它的衍射线的分布位置和强度有特定规律。通过多次实验以及和标准谱图对照,鉴定出所合成的氯吡格雷硫酸氢盐的晶型分别为Ⅰ型和Ⅱ型,另外,还发现了一个简捷方法来判断所得硫酸氢盐的晶型是纯的Ⅰ型、Ⅱ型,还是Ⅰ、Ⅱ型混合物:Ⅰ型和Ⅱ型产物在X粉末衍射谱图中2θ角从10。~16。有明显差别的特征峰,尤其是在12。~13。;I型无明显的吸收峰,纯的Ⅰ型应是平滑的直线,而Ⅱ型则在12.8。有明显的强吸收峰,见图4。

如果在X衍射谱图中2 角在l2。~13。没有任何吸收,则该化合物为纯的I型产物;如果在X衍射谱图中其他的吸收峰和Ⅰ型的吸收一样,但在2角12。~13。区域有吸收,则该化合物为Ⅰ型和Ⅱ型的混合物。

4、Ⅰ、Ⅱ型氯吡格雷硫酸氢盐的相互转变

氯吡格雷硫酸氢盐晶型中,Ⅱ型比I型稳定,在有些溶剂中的溶解度也比I型明显小,利用这个特性,可以把I型化合物转变为Ⅱ型化合物。具体方法是:将I型的化合物溶解在乙酸乙酯等溶剂中,再加入少许Ⅱ型化合物的晶种,由于I型的不稳定性及Ⅱ型化合物在乙酸乙酯中的溶解度差等因素,在不断搅拌下,溶液中就会有大量的Ⅱ型产物产生,直到转型完全,一般这一转变在2 h左右就能完成,过滤就可以得到纯的Ⅱ型产物;而要把Ⅱ型化合物转变成I型化合物,则相对困难一些,一般先将Ⅱ型化合物转变为氯吡格雷游离碱,在极性相对小的溶剂中,适当条件下重新成盐,即可得到纯的I型,这可通过上面讨论过的红外光谱和X粉末衍射的方法来鉴定。由于I型不稳定,成盐条件比Ⅱ型苛刻。

24硫酸氢氯吡格雷片原研处方工艺分析

1.概述 硫酸氢氯吡格雷片(ClopidogrelBisulfate Tablets),本品由赛诺菲开发,商品名为波立维(Plavix?)。同时本品是世界卫生组织指定的基本药物之一。氯吡格雷是一种血小板聚集抑制剂。1997年11月17日,美国食品药物监督管理局(FDA)批准赛诺菲-安万特公司的Plavix(“波利维”)用于心梗后、卒中后和确诊的外周动脉疾病(PAD)。1999年美国心脏学院及美国心脏协会关于AMI的指导总则中提出由于氯吡格雷的安全范围大,应取代噻氯匹啶,推荐用于阿司匹林过敏或耐药性差的患者。2002年10月,美国心脏病学会和美国心脏协会(ACC/AHA)在Circulation上公布了联合应用氯吡格雷和阿司匹林治疗不稳定心绞痛或者非Q 波心肌梗塞的修订指南。? 它能选择性地抑制ADP与血小板受体的结合,随后抑制激活ADP与糖蛋白GPIIb/IIIa复合物,从而抑制血小板的聚集。也可抑制非ADP引起的血小板聚集,不影响磷酸二酯酶的活性。氯吡格雷通过不可逆地改变血小板ADP受体,使血小板的寿命受到影响。作为噻氯匹定的乙酸衍生物,氯吡格雷具有疗效强、费用低、副作用小等优点,主要用于治疗动脉粥状硬化疾病、急性冠脉综合症、预防冠脉内支架植入术后支架内再狭窄和血栓性并发症等。氯吡格雷是氯苄吡啶的下一代产品,毒副作用较轻,对于阿司匹林不能耐受病人较为适合。据报道其疗效优于同类产品,且安全性高,耐受性佳。 ●成人和老年人: 通常推荐成人75mg1日1次口服给药,但根据年龄、体重、症状可50mg1日1次口服给药,与或不与食物同服。 对于急性冠脉综合征的患者: -非ST段抬高性急性冠脉综合征(不稳定性心绞痛或非Q波心肌梗死)患者,应以单次负荷量氯吡格雷300mg开始,然后以75mg每日1次连续服药(合用阿司匹林75mg-325mg/日)。由于服用较高剂量的阿司匹林有较高的出血危险性,故推荐阿司匹林的剂量不应超过100mg。最佳疗程尚未正式确定。临床试验资料支持用药12个月,用药3个月后表现出最大效果。 -ST段抬高性急性心肌梗死:应以单次负荷量氯吡格雷300mg开始,然后以75mg 每日1次,合用阿司匹林,可合用或不合用溶栓剂。对于年龄超过75岁的患者,不使用氯吡格雷负荷剂量。在症状出现后应尽早开始联合治疗,并至少用药4周。目前还没有研究对联合使用氯吡格雷和阿司匹林超过4周后的获益进行确证。 ●儿童和未成年人: 尚无在儿童中使用的经验。 药效学特性: 氯吡格雷是一种血小板聚集抑制剂,选择性地抑制二磷酸腺苷(ADP)与它的血小板受体的结合及继发的ADP介导的糖蛋白GPⅡb/Ⅲa复合物的活化,因此可

氯吡格雷原料药研究

氯吡格雷的原料药研究 一、确定目标化合物 在研究血栓形成的过程中发现,血小板是血栓形成的必需物质,所以可以研发能抑制血小板聚集的药物。进一步发现,二磷酸腺苷(ADP)参与介导血小板的聚集过程,ADP受体位于血小板膜上。所以可以把ADP受体作为药物作用的靶点,通过寻找可以作为ADP受体拮抗剂的药物,来达到抑制血小板聚集的目的。 在寻找先导化合物的过程中发现,噻吩吡啶类候选药物在口服后经肝细胞色素P450酶系转化,成具有活性的代谢物,该代谢物可以较好地特异性拮抗血小板膜上的ADP受体,继而抑制ADP与其结合及继发的ADP介导的糖蛋白GPIIb/IIIa 复合物的活化,最终抑制血小板的聚集;同时还可以减弱其他激活剂通过血小板释放ADP途径引起的血小板聚集。 噻氯匹定是该家族中的第一个成员,噻氯匹定在预防缺血性脑卒中、治疗心绞痛、防治心肌梗死和改善周围血管闭塞性疾病等方面疗效显著。但噻氯匹定可以引起中性粒细胞减少、血小板减少、血栓性血小板减少性紫癜(TTP)等副作用,故应慎重使用。在对噻氯匹定的优化过程中发现:噻氯匹定的乙酸衍生物S构型在药效上强于噻氯匹定,而安全性和耐受性则更胜一筹,与阿司匹林相似,后命名为氯吡格雷。 二、合成路线的设计及优选 通过查阅相关文献发现,其合成路线最主要有以下两种: 1)以2-噻吩乙胺为起始原料,连接手性或消旋的取代苯乙酸甲酯侧链,再拼合吡啶环,消旋体拆分(用(-)-樟脑-10-磺酸拆分),得到氯吡格雷。 2)以邻氯苯乙酸和4,5,6,7-四氢噻吩[3,2-c]并吡啶为起始原料,连接手性或

消旋的取代苯乙酸甲酯侧链,消旋体拆分(用(-)-樟脑-10-磺酸拆分),得到氯吡格雷。 其中,第2种路线反应步骤少,各步骤的收率高,适合工业化生产。但是,在a-溴代侧链邻氯苯乙酸甲酯时,按照通常的溴化方法,反应温度高达130℃以上,可操作性很低。研究发现在溴的回流温度60~70℃左右,反应也能顺利进行,在收率相差不大的情况下,大大提高了操作的便利,使之更有利于工业化生产。 三、制备目标化合物 主要仪器与试剂: YRT-3熔点仪(天津大学精密仪器厂);Unityinova 600型超导核磁共振仪(美国Varian公司);ZabSpec高分辨磁式质谱仪(英国VG公司);岛津LC-10ATP高效液相色谱仪(日本岛津公司)。4,5,6,7-四氢噻吩[3,2-c]并吡啶盐酸盐(上海氟德化工有限公司);2-(2-氯苯基)乙酸(江苏海翔化工有限公司);L-樟脑-10-磺酸(上海飞祥化工厂);其他试剂均为工业级。 实验操作: 1、2-(2-氯苯基)乙酰氯的合成 取500mL三口瓶,加入340mL二氯甲烷,加人170g(1mo1)2-(2-氯苯基)乙酸。搅拌,保持温度20~25℃,缓慢滴加110mL(1.5mo1)氯化亚砜。温度升至40~45℃,搅拌2h。反应中止后,减压蒸发,得到2-(2-氯苯基)乙酰氯粗品。 2、2-溴-2-(2-氯苯基)乙酰氯的合成

硫酸氢氯吡格雷晶型II的设备制作方法与制作流程

本技术公开了一种硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法:制备(+)邻氯苯甘氨酸甲酯;制备(+)α(2噻吩乙胺基)α(2氯苯基)乙酸甲酯盐酸盐;制备(+)氯吡格雷游离碱;制备(+)氯吡格雷樟脑磺酸复盐;(+)氯吡格雷樟脑磺酸复盐水解;制备硫酸氢氯吡格雷。本技术所述硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法,优化硫酸氢氯吡格雷的合成工艺,选用廉价易得的物料,采用温和的反应条件,安全环保的生产出高纯度的产品。 权利要求书 1.一种硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法,其包括以下步骤: S1. (+)邻氯苯甘氨酸甲酯酒石酸盐通过水解反应获得(+)邻氯苯甘氨酸甲酯; S2. 加入乙腈,无机碱,与所述(+)邻氯苯甘氨酸甲酯混合,20~30℃搅拌;再加入2-(2-噻吩基)乙醇对甲苯磺酸酯,然后升温至48~52℃,保温反应,反应完后离心,将母液调至pH为3~5,搅拌,离心,所得固体在50~60℃干燥,得到(+) α-(2-噻吩乙胺基)-α-(2-氯苯基)乙酸甲酯盐酸盐; S3. 将所述(+) α-(2-噻吩乙胺基)-α-(2-氯苯基)乙酸甲酯盐酸盐与甲醛混合,加热,保温反应完全,然后冷却降温,加入无机碱、水和二氯甲烷,搅拌分液,萃取,合并有机层,获得(+)氯吡格雷游离碱; S4. 将所述(+)氯吡格雷游离碱消旋拆分,获得(+)氯吡格雷樟脑磺酸复盐; S5. 将所述(+)氯吡格雷樟脑磺酸复盐水解获得(+)氯吡格雷游离碱I;

S6. 将所述(+)氯吡格雷游离碱I与丙酮混合,过滤,滤液降温加入等摩尔的浓硫酸,搅拌,离心,干燥,得到硫酸氢氯吡格雷晶型II。 2.如权利要求1 所述的硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法,其特征在于,其中S1步骤中,将萃取剂,水,无机碱,搅拌溶清,再加入(+)邻氯苯甘氨酸甲酯酒石酸盐,反应完全后分液,水层用所述萃取剂萃取,合并有机层,用干燥剂干燥,离心,取滤液减压回收所述萃取剂,得(+)邻氯苯甘氨酸甲酯。 3.如权利要求1 所述的硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法,其特征在于,其中S2步骤中,所述无机碱与所述(+)邻氯苯甘氨酸甲酯的摩尔比为2~2.5 : 1。 4.如权利要求1 所述的硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法,其特征在于,其中S3步骤中,按重量比计,所述(+) α-(2-噻吩乙胺基)-α-(2-氯苯基)乙酸甲酯盐酸盐与所述甲醛的混合比为1 : 4~6。 5.如权利要求1 所述的硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法,其特征在于,其中S3步骤中,所述(+) α-(2-噻吩乙胺基)-α-(2-氯苯基)乙酸甲酯盐酸盐与所述甲醛混合后加热,所述加热温度为35~45℃。 6.如权利要求1 所述的硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法,其特征在于,其中S6步骤中,按重量比计,所述(+)氯吡格雷游离碱I与所述丙酮的混合比为1 : 5~6。 7.如权利要求1 所述的硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法,其特征在于,其中S6步骤中,加入所述浓硫酸后在0~10℃保温搅拌。 8.如权利要求7所述的硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法,其特征在于,所述搅拌时间为8~20小时。 9.如权利要求8所述的硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法,其特征在于,所述搅拌时间为12小时。 10.如权利要求1~9中任一权利要求所述的硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法,其特征在于,所述无机碱选自磷酸氢二钾、硫酸钠、碳酸钠、碳酸钾、或磷酸氢二钠。 技术说明书 一种硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法 技术领域 本技术涉及一种硫酸氢氯吡格雷晶型II的制备方法,属于药物化学结晶技术领域。

氯吡格雷地说法、解释法

一)抗血小板药 1、氯吡格雷的个体化治疗 氯吡格雷是目前应用最广泛的抗血小板凝集药物,临床患者存在较大的药效差异,美国食品药品监督管理局(FDA)于2010年3月12 日发布氯吡格雷与其相关的基因多态性对该药疗效的警示。 氯吡格雷为前体药,氯吡格雷经肠道转运体ABCB1转运入血,通过CYP2C19代谢转化为初步活性代谢物2-氧代-氯吡格雷,初步活性代谢物2-氧代-氯吡格雷主要经 PON 1转化为活性巯基衍生物,进而发挥抗血小板作用。随着大量研究表明,氯吡格雷的疗效与PON 1、CYP2C19*2、CYP2C19*3、ABCB1基因多态性有密切关系,氯吡格雷的出血风险与CYP2C19*17有着密切关系。 (1) 基于CYP2C19代谢型的个体化治疗 CPIC指南建议: 1)对于CYP2C19超快代谢型(UM)患者,可按照氯吡格雷说明书的推荐剂量和服用方法, 注意出血风险; 2)对于CYP2C19中间代谢型(IM)患者,增加氯吡格雷低反应性的风险。考虑换药,普 拉格雷不或更小程度上由CYP2C19代谢,但与氯吡格雷相比出血风险增加。或换用其 他替代治疗。 3)对于CYP2C19慢代谢型(PM)患者,增加氯吡格雷低反应性的风险。考虑换药,普拉 格雷不或更小程度上由CYP2C19代谢,但与氯吡格雷相比出血风险增加。或换用其他 替代治疗。 (2) 基于ABCB1代谢型的个体化治疗 转运体ABCB1基因的多态性,明显影响氯吡格雷的代谢。若其编码区第3435位从碱基C变为碱基T,则转运效率下降,生物利用度下降。带有ABCB1 3435TT者,心血管事件发生率为15.5%,比CC者10.7%高,HR为1.72。 因此,对于rs1045642位点TT基因型的患者,初始给药剂量和维持剂量均为双倍。(3) 基于PON1代谢型的个体化治疗 若PON1基因的第576位碱基G突变为A时,其水解2-oxo-clopidogrel生成活性巯基衍生物的能力降低,氯吡格雷抑制血小板的活性下降。 1)GG纯合,氯吡格雷活性代谢物水平高,血小板活性被抑制程度高,几乎无氯吡

氯吡格雷相关中国专家共识推荐

氯吡格雷相关中国专家共识推荐 急性冠脉综合征非血运重建患者抗血小板治疗中国专家共识(修订案)节选 急性冠脉综合征非血运重建患者抗血小板治疗中国专家共识组 急性冠脉综合征患者治疗现状 近年来,急性冠脉综合征(ACS)领域的临床试验证据越来越丰富,指南不断推陈出新。但是临床实践与指南仍然存在很大差距。ACS患者的住院病死率和远期病死率仍然高达6%和12%。首先,指南依据的大规模临床研究排除了合并多种疾病的患者,而其中很多是高危患者。其次,受到各种因素的影响,并非所有患者均能接受指南推荐的最佳治疗策略。 中国ACS患者治疗现状与国外相似,ACS诊断、危险分层和治疗均较指南有很大差距。氯吡格雷的使用率三级医院为63%,二级医院仅36.5%。在中国32家医院进行的TREAD研究初步分析显示,正确使用负荷剂量氯吡格雷300 mg 的比例不到20%。出院时所有患者使用指南推荐的治疗药物均较住院期间下降,双重抗血小板治疗的比例<50%。 临床试验和实践均提示部分高危ACS患者没有接受血运重建治疗,而且药物治疗也明显不足。我们应该重视对ACS患者进行危险分层,同时对接受药物治疗的患者应遵循指南推荐给予最佳治疗。 本共识的目的是强化和规范ACS患者的抗血小板治疗,治疗建议只适用于采用药物治疗的ACS患者。 氯吡格雷及其治疗建议 噻吩吡啶类药物(噻氯匹定和氯吡格雷)为血小板膜二磷酸腺苷(ADP)受体拮抗剂,不可逆地抑制血小板ADP受体,从而抑制活化血小板释放ADP所诱导的血小板聚集。但氯吡格雷的耐受性更好,安全且服药方便,骨髓毒性较低,基本取代噻氯匹定。主要不良反应为出血(严重出血事件的发生率为 1.4%)、胃肠道不适、皮疹、头痛、眩晕、头昏和感觉异常,少数患者有过敏反应,表现为荨麻疹、瘙痒。氯吡格雷导致中性粒细胞减少和血栓性血小板减

硫酸氢氯吡格雷片(波立维)国外说明书

硫酸氢氯吡格雷片(波立维)国 外说明书 核准日期: 硫酸氢氯吡格雷片说明书 请仔细阅读说明书并在医师指导下使用 【药品名称】通用名:硫酸氢氯吡格雷片英文名:Clopidogrel Hyd rogen Sulphate Tablets 汉语拼音:Liusuanqinglubigelei Pian 本品主要成份为:硫酸氢氯吡格雷 化学名称为::甲基(+)-(s)-a -邻氯苯基-6, 7-二氢噻吩[3, 2-C]吡啶-5(4H)- 乙酸酯硫酸氢盐,其结构式为: 分子式:C16H16CINO2S? HSQ 分子量:419.9 【性状】 硫酸氢氯吡格雷片75mg 薄膜衣片剂呈粉红色,圆形双凸,薄膜包衣,一面刻有《75》,另一面刻有《1171》字样。 【适应症】氯吡咯雷用于以下患者的预防动脉粥样硬化血栓形成事件: ?心肌梗死患者(从几天到小于35天)、缺血性卒中患者(从7天到小于

6 个月)或确诊外周动脉性疾病的患者。 ?急性冠脉综合征的患者 -非ST 段抬高性急性冠脉综合征(包括不稳定性心绞痛或非Q 波心肌梗死),包括经皮冠状动脉介入术后置入支架的患者,与阿司匹林合用。 -用于ST 段抬高性急性冠脉综合征患者,与阿司匹林联合,可合并在溶栓治疗中使用。 【规格】 75 mg 用法用量】 成人和老年人 硫酸氢氯吡格雷片的推荐剂量为每天75mg,与或不与食物同服。 对于急性冠脉综合征的患者: -非ST 段抬高性急性冠脉综合征(不稳定性心绞痛或非Q 波心肌梗死)患 者,应以单次负荷量氯吡格雷300 mg开始,然后以75 mg每日1次连续服药(合用阿司匹林75 mg-325 mg/日)。由于服用较高剂量的阿司匹林有较高的出血危险性,故推荐阿司匹林的剂量不应超过100 mg。最佳疗程尚未正式确定。临床试验资料支持用药12个月,用药3个月后表现出最大效果。 -ST段抬高性急性心肌梗死:应以负荷量氯吡格雷开始,然后以75 mg每日1 次,合用阿司匹林,可合用或不合用溶栓剂。对于年龄超过75 岁的患者,不使用氯吡格雷负荷剂量。在症状出现后应尽早开始联合治疗,并至少用药4 周。目前还没有研究对联合使用氯吡格雷和阿司匹林超过4 周后的获益进行证实(参见药效学特性)。 儿童和未成年人:尚无在儿童中使用的经验。 【不良反应】 临床研究经验: 已在42,000多例患者中对氯吡格雷的安全性进行了评价,其中9000例患者 治疗不少于1 年。在CAPRIE ,CURE,CLARITY 和COMMIT 中观察到的临床相关不良反应将在以下进行讨论。在CAPRIE 研究中,与阿司匹林325 mg/ 日相比,氯吡格雷75mg/日的耐受性较好。在该研究中,氯吡格雷的总体耐受性与阿司匹林相似,与年龄、性别及种族无关。 出血性疾患:

氯吡格雷

氯吡格雷(Clopidogrel),属于噻吩吡啶类抗血小板药物,第二代ADP受体拮抗剂。氯吡格雷为无活性的药物前体,需经肝细胞内细胞色素P450酶系活化,其中约85%被酯化为无活性的代谢产物经肠道代谢,仅有约15%氯吡格雷被活化生成具有活性的代谢产物发挥其抗血小板药理作用。 主要机制:为选择性的、不可逆的抑制二磷酸腺苷(ADP)与血小板受体P2Y12的结合及继发ADP介导的糖蛋白GPIIIb/IIIa复合物的活化从而抑制血小板聚集。火化后的氯吡格雷主要是与血小板P2Y12受体结合,阻断其与ADP结合位点,从而持久的抑制继发的腺苷酸环化酶的激活,抑制血小板的活性。 氯吡格雷反应多样性的定义:氯吡格雷在临床上作为抗血小板制剂其疗效使大多数患者明显受益,然而,仍有一部分患者不可避免的出现并发症,研究发现,不同患者对氯吡格雷的反应呈现明显的个体差异,这种对氯吡格雷呈现低应答(Low responder)或无应答(Clopidogrel nonresponse)的现象称之为氯吡格雷抵抗(Clopidogrel resistance,CR)。目前学者们将临床上患者对氯吡格雷呈现不同应答状态的现象称之为氯吡格雷反应多样性(Clopidogrel Response Diversity,CRD)。 氯吡格雷反应多样性的定义:? CRD的相关因素:CYP2C19酶基因多态性、糖尿病、体重指数等因素有关。脂溶性他汀类药物包括阿托伐他汀、辛伐他汀等和除泮托拉唑外的质子泵抑制剂可通过竞争性抑制影响氯吡格雷活化、增加氯吡格雷应答和无应答几率。 CYP2C19酶作为细胞色素P450药物代谢酶家族中的重要成员,在不同种族和人群中具有显著差异。有研究指出,CYP2C19酶基因多态性与该酶活性密切相关。不同研究对氯吡格雷翻一个多样性产生的机制看法不同,目前大多数学者认为导致氯吡格雷反应多样性的原因有以下几个方面: 1、C YP2C19基因多态性与氯吡格雷反应多样性 所谓基因多态性(polymorphism ),是指在一个生物群体编码的基因序列中,存在由一个或多个不连续等位基因(allele)发生突变。这种多态性是导致编码的蛋白质(尤其是酶)生物活性产生差异的重要原因。细胞色素P450 酶系中多种代谢酶具有基因多态性,CYP2C19为其中之一。 CYP2C19酶主要在肝细胞微粒体中编码生成,主要存在于肝细胞中,具有明显的器官特异性。CYP2C19基因序列位于人类第10号常染色体上,整个蛋白质分子由490个氨基酸组成,分子量约55933,其中全部顺序包括9个外显子和8个内含子,序列已清楚,具有明显的分

外消旋氯吡格雷的合成

Vol.41No.5(2010) ZHEJIANG CHEMICAL INDUSTRY 外消旋氯吡格雷的合成 许珂慧刘蓓蓓林斐斐潘冰凡郭海昌(台州学院医药化工学院,浙江 临海 317000) 摘要:以噻吩乙胺为起始原料,经Pictet Spengler 反应得4,5,6,7-四氢噻吩并[3,2-C]吡啶盐酸盐, 然后和α-溴代邻氯苯乙酸甲酯反应得外消旋氯吡格雷,总收率达61.5%。 关键词:氯吡格雷;2-噻吩乙胺;Pictet Spengler ;α-溴代邻氯苯乙酸甲酯;合成 收稿日期:2010-02-04 作者简介:郭海昌(1976-),男,讲师,从事药物及中间体的合成研究。 文章编号:1006-4184(2010)05-0006-02 农药·医药化工 氯吡格雷是高效的抗血小板凝聚剂,临床用于预防心肌梗塞、中风及动脉粥样硬化,作用强度高,副作用低[1-3]。该药在欧美发达国家己大量使用,但由于价格昂贵,在我国还处在推广阶段。 文献报道的氯吡格雷合成路线较多,按其起始原料或关键中间体的不同可分成两大类:一类是以噻吩乙醇为起始原料,主要和邻氯苯甘氨酸等经几 步反应后得到产物[4,5];另一类以噻吩乙胺为起始原料,主要和邻氯扁桃酸或α-卤代邻氯苯乙酸等经几步反应后得到产物[6-10]。本文采用后者路线,以噻吩乙胺为起始原料,经Pictet Spengler 反应得4,5,6,7-四氢噻吩并[3,2-C]吡啶盐酸盐,最后和α-溴代邻氯苯乙酸甲酯反应得外消旋氯吡格雷。 1实验 1.1试剂与仪器 α-溴代邻氯苯乙酸和2-噻吩乙胺为工业品(纯 度>98%),其余试剂均为市售化学纯或分析纯试剂。高效液相色谱仪(美国Waters 公司),WRS-1A 数字熔点仪(上海物理光学仪器厂),NMR-200型核磁共振波谱仪(美国瓦里安公司),FTIR-8400傅立叶交换红外分光光度计(日本岛津公司)。 1.2实验步骤 1.2.1α-溴代邻氯苯乙酸甲酯的制备 250mL 三口烧瓶中加入α-溴代邻氯苯乙酸24.9g (0.01mol ),100mL 无水甲醇,4g 浓硫酸,搅 拌回流反应5h ,然后蒸馏回收多余的甲醇,冷却后加入50mL 乙醚,20mL 冰水,分层,以5%的碳酸氢钠溶液洗至中性,无水硫酸钠干燥,过滤,有机相减压浓缩,得剩余物约22g (收率83%),可直接用于下一步反应。1HNMR δ(ppm )(CDCl 3):3.76(3H),5.90(1H), 7.20~7.78(4H)。 1.2.24,5,6,7-四氢噻吩并[3,2-C]吡啶盐酸盐的制备 500mL 三口烧瓶中加入200mL 的乙醇氯化氢 溶液,2-噻吩乙胺20.3g (0.16mol ),5.7g (0.19mol )多聚甲醛,回流反应5h ,浓缩至干,剩余物加无水乙醇重结晶,过滤,烘干得白色固体21.1g (收率 75%)。1HNMR δ(ppm )(d-DMSO):3.04(2H),3.32(2H),4.22(2H),6.92(1H),7.44(1H),9.81(2H) 。 6--

氯吡格雷治疗急性脑梗死的临床疗效及抗炎作用机制

氯吡格雷治疗急性脑梗死的临床疗效及抗炎作用机制 发表时间:2013-04-28T11:21:35.450Z 来源:《医药前沿》2013年第8期供稿作者:陈利群刘树佳陈芳瑾[导读] 由此可见,氯吡格雷治疗急性脑梗死安全有效,且有良好的抗炎作用。 陈利群刘树佳陈芳瑾(东莞市道滘医院药剂科 523176)【摘要】目的:分析急性脑梗死患者使用氯吡格雷治疗疗效及抗炎作用机制。方法:选取我院收治的急性脑梗死患者52例,随机分为常规治疗组(常规组)和加用氯吡格雷治疗组(氯吡格雷组)各26例,观察两组的治疗效果、抗炎效果及不良反应情况。结果:氯吡格雷组总有效率93.31%明显优于常规组73.07%(P<0.05);两组患者的C反应蛋白、IL-6及IL-8均较治疗前明显下降。而氯吡格雷组降低较常规组更为明显,P<0.05,有统计学意义。两组不良反应比较未见出院(P>0.05)。结论:氯吡格雷治疗急性脑梗死安全有效,且有良好的抗炎作用。 【关键词】氯吡格雷急性脑梗死抗炎机制 【中图分类号】R453 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2013)08-0181-02 急性脑梗死是发病率较高的脑血管病之一,且发病人数有逐年递增的趋势。本病的高发人群为中老年人。由于本病发病突然,病情变化快,极易威胁患者的生命安全,即使经积极治疗挽救了患者的生命,但往往也会遗留有不同程度的神经功能缺失症状。虽然随着目前医疗技术的发展,应用于治疗本病的治疗手段也较多,但是药物治疗仍是治疗本病最主要的方法,且临床有多种治疗本病的药物,治疗效果各不相同。本研究对我院应用氯吡格雷治疗急性脑梗死的疗效及抗炎作用机制进行研究。报告如下: 1 资料与方法 1.1 一般资料选取于我院就诊,时间在2011年1月-2012年3月的急性脑梗死患者共52例,所有患者均按第4届全国脑血管病会议制定诊断标准且经头CT证实为急性脑梗死。随机将患者分为常规治疗组(常规组)和加用氯吡格雷治疗组(氯吡格雷组)各26例。其中,常规组男性17例,女性9例;年龄43—72岁,平均(53.9±8.2)岁;发病时间为6-22小时,平均(1 2.7± 3.8)小时;合并高血压12例,糖尿病8例;氯吡格雷组男性16例,女性10例;年龄42—74岁,平均(5 4.3±7.8)岁;发病时间为7-24小时,平均(13.1±4.2)小时;合并高血压14例,糖尿病10例。两组患者个基础因素比较未见明显差异(p>0.05)。 1.2 治疗方法常规组予甘露醇125ml日一次静点、阿司匹林0.1日一次口服、疏血通4ml入250ml生理盐水日一次静点治疗。氯吡格雷组在常规组治疗的基础上加用氯吡格雷75mg日一次口服治疗。两组疗程均为14天。同时两组患者均予常规降压降糖治疗。 1.3 观察指标 1.3.1 临床治疗效果临床疗效参照神经功能缺损评分,大于90%为临床痊愈;46%-90%为显效,18%-45%为有效,<17%为无效。总有效率为临床痊愈率、现效率及有效率之和。 1.3.2 炎性因子检测于治疗前后对所有患者的hs-CPR、IL-6及IL-8进行检测,对比治疗前后两组炎性因子水平。 1.3.3 不良反应情况观察所有患者治疗期间所出现的不良反应。 1.4 统计学方法 SPSS19.0软件进行统计学分析,用t检验及卡方检验进行比较。P<0.05有意义。 2 结果 2.1 临床治疗效果常规组中,临床治愈患者8例,显效患者5例,有效患者6例,总有效率7 3.07%;氯吡格雷组中,临床治愈患者15例,显效患者7例,有效患者2例,总有效率93.31%。氯吡格雷组总有效率明显优于常规组(P<0.05),见表1。表1 临床治疗效果 组别临床治愈显效有效无效总有效率常规组 (n=26) 8(30.77%) 5(19.23%) 6(23.07%) 7(26.93%) 73.07% 氯吡格雷 组(n=26) 15(57.69%) 7(26.93%) 2(7.69%) 2(7.69%) 93.31% 2.2 炎性因子检测对比经治疗后,两组患者的hs-CPR、IL-6及IL-8均较治疗前明显下降。而氯吡格雷组降低较常规组更为明显,P<0.05,有统计学意义。见表2, 表2 炎性因子检测对比 组别 hs-CPR(mg/l) IL-6(ug/l) IL-8(pg/ml) 治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后常规组 (n=26) 10.98±3.84 8.67±3.29 15.76±4.06 12.36±3.21 166.41±38.33 127.66±21.94 氯吡格雷 组(n=26 ) 11.25±4.21 5.23±2.86 16.02±3.78 7.59±2.66 167.39±40.28 96.51±22.36 2.3 两组不良反应比较所有患者共出现不良反应患者4例,均为出血症状。其中常规组3例患者(1例皮下出血,2例消化道出血),氯吡格雷组4例患者(2例皮下出血,2例消化道出血)。两组比较未见出院(P>0.05)。见表3,表3 两组不良反应比较 组别皮下出血消化道出血 常规组(n=26) 1(3.85%) 2(7.69%) 氯吡格雷组(n=26) 2(7.69%) 2(7.69%)

硫酸氢氯吡格雷最新欧洲药典

04/2011:2531 CLOPIDOGREL HYDROGEN SULFATE Clopidogreli hydrogenosulfas C 16H 18 ClNO 6 S 2 M r 419.9 [120202-66-6] DEFINITION Methyl (2S)-(2-chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetate sulfate. Content: 99.0 per cent to 101.0 per cent (anhydrous substance). CHARACTERS Appearance: white or almost white powder. Solubility: freely soluble in water and in methanol, practically insoluble in cyclohexane. It shows polymorphism (5.9). IDENTIFICATION Carry out either tests A, B, D or tests B, C, D. A.Specific optical rotation (2.2.7): + 54.0 to + 58.0 (anhydrous substance). Dissolve 0.250 g in methanol R and dilute to 25.0 mL with the same solvent. B.Infrared absorption spectrophotometry (2.2.24). Comparison: clopidogrel hydrogen sulfate CRS. If the spectra obtained show differences, dissolve the substance to be examined and the reference substance separately in anhydrous ethanol R, evaporate to dryness and record new spectra using the residues (the substance may stick to the surface of the recipient used). C.Enantiomeric purity (see Tests). D.It gives reaction (a) of sulfates (2.3.1). TESTS Appearance of solution. The solution is clear (2.2.1) and not more intensely coloured than reference solution Y 6 (2.2.2, Method I). Dissolve 1.0 g in methanol R and dilute to 20.0 mL with the same solvent.

氯吡格雷联合阿司匹林治

氯吡格雷联合阿司匹林治 发表时间:2011-06-10T14:14:52.983Z 来源:《中外健康文摘》2011年第12期供稿作者:鲁叶弘付强[导读] 本试验旨在探讨在常规抗凝等治疗的基础上联用氯吡格雷及阿司匹林的疗效及安全性。 鲁叶弘付强(沈阳市第四人民医院辽宁沈阳110031)【中图分类号】R541 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085 (2011)12-0109-02 【摘要】目的观察在抗凝等治疗的基础上联用氯吡格雷及阿司匹林治疗不稳定型心绞痛(UA)的疗效及安全性。方法86例不稳定型心绞痛患者随机分为试验组与对照组,试验组在抗凝治疗的基础上加服氯吡格雷及阿司匹林,对照组仅加服阿司匹林,观察2组治疗后疗效及安全性。结果治疗结束后2组总有效率及心血管事件发生率比较差异有显著性,不良反应发生率差异无显著性。结论联用氯吡格雷与阿司匹林抗血小板治疗安全有效。【关键词】氯吡格雷不稳定型心绞痛阿司匹林不稳定型心绞痛(UA)是临床较常见的危急重症,不及时治疗可进展为急性心肌梗死或猝死。目前常规治疗均在抗凝的基础上使用血小板抑制剂阿司匹林。然而有相当多的患者服用阿司匹林后仍会再发心血管事件,其血小板未被抑制或未被充分抑制,这就是阿司匹林抵抗(AR)。本试验旨在探讨在常规抗凝等治疗的基础上联用氯吡格雷及阿司匹林的疗效及安全性。 1 资料与方法 1.1一般资料86例不稳定型心绞痛患者均为我院2010年5月至10月住院病例,均符合ACC/AHA 2007年不稳定型心绞痛/非ST段抬高心肌梗死治疗指南诊断标准,全部有胸闷,胸痛症状,伴有典型ST-T改变且排除急性心肌梗死、严重且未经控制的高血压、出血、肝肾功能不全等患者,随机分为2组:试验组44例,其中男29例,女15例,平均年龄(60.5±7.78)岁,伴高血压 27例,糖尿病11例,高脂血症18例;对照组42例,其中男22例,女20例,平均年龄(6 2.5±7.23)岁,伴高血压 28例,糖尿病8例,高脂血症16例。两组间年龄、性别、伴随疾病及心电图改变等比较差异无显著性(P>0.05)。 1.2治疗方法两组均给予抗凝、扩冠等常规治疗,包括应用低分子肝素钙、他汀类、硝酸酯类、β-受体阻滞剂等,对照组服用阿司匹林(拜耳公司生产)100mg/次,1次/d,试验组在此基础上加用氯吡格雷(波立维,杭州赛诺非安万特民生制药有限公司生产)75mg/次,1次/d。两组中合并心律失常、高血压、糖尿病者同时给予降压、降糖、抗心律失常等对症治疗。观察疗程中心血管事件发生情况(包括心绞痛复发加重、发生急性心肌梗死、死亡),并在治疗前、后分别描记心电图,查血小板计数、凝血酶原时间及部分凝血活酶时间。 1.3疗效判定标准显效:心绞痛发作次数减少80%以上,心电图ST段下移明显改善;有效:心绞痛发作次数及硝酸甘油耗量减少50%以上,心电图ST段下移明显≤0.02mV,T波由倒置变浅或低平;无效:心绞痛发作次数及硝酸甘油耗量均不见减少,心电图与治疗前无明显改变。以显效加有效计算总有效率。 1.4统计学处理本研究中计数资料应用x2检验。应用SPSS 17.0统计软件进行处理。 2 结果 2.1治疗结果试验组显效27例,有效16例,无效1例,总有效率97.72%;对照组显效22例,有效12例,无效8例,总有效率80.95%,两组相比差异有显著性(P<0.05)。 2.2心血管事件发生情况试验组1例心绞痛复发加重,无猝死及急性心肌梗死事件;对照组7例心绞痛复发加重,1例发生急性心肌梗死。两组间比较差异有显著性(P<0.05)。 2.3不良反应试验组3例、对照组2例注射部位皮下瘀斑;试验组2例、对照组1例牙龈出血;两组均无血小板减少、凝血酶原时间及部分凝血活酶时间延长;无严重出血、药物过敏等不良反应发生。两组间比较差异无显著性(P>0.05)。 3 讨论 UA是急性冠脉综合征的一种,其病理基础是在原有粥样硬化病变的基础上,发生冠状动脉内膜下出血、斑块破裂、破损处血小板与纤维蛋白凝集形成血栓、冠状动脉痉挛等,引起冠脉不完全阻塞或在狭窄基础上进一步阻塞所致[1]。积极的药物治疗对阻止其进一步进展为急性心肌梗死,降低死亡率,改善预后,具有重要意义。血小板抑制剂在冠心病的治疗中占有极其重要的地位,目前常用的为阿司匹林。阿司匹林只能阻断血小板活化的环氧化酶途径,却不能阻断花生四烯酸脂氧化酶代谢途径导致的血小板活化、血栓形成,同时由于部分病人存在AR现象[2],目前许多临床试验发现规则服用阿司匹林的患者仍会再发缺血性事件。氯吡格雷是非竞争性二磷酸腺苷(ADP)受体拮抗剂,通过改变血小板膜及干扰膜纤维蛋白原的相互作用,阻断血小板膜上糖蛋白Ⅱb/Ⅲa活化,抑制血小板聚集[3],比阿司匹林的作用强,总体耐受性和阿司匹林相似[4]。本组研究发现,氯吡格雷加阿司匹林较单用阿司匹林更有利于降低高危患者的心血管死亡、心肌梗死、脑卒中等风险[5]。本试验证实,在常规抗凝、扩张血管等治疗的基础上,联用氯吡格雷与阿司匹林抗血小板治疗比单用阿司匹林治疗更能有效改善症状,减少近期心血管事件发生率,不增加不良反应发生率。 参考文献 [1]陈灏珠.实用内科学(第3版)[M].北京:人民卫生出版社,2004. [2]李洁,刘春风.阿司匹林抵抗[J].国外医学(脑血管病分册),2005,13(2):136-139. [3]李芳.冠心病患者氢氯吡格雷抵抗的研究进展[J].心血管病学进展,2008,29(3):419-421. [4]张青山,邹江,赵丹等.新型抗血小板药氯吡格雷研究进展[J].化工进展,2003,2(7):689-693. [5]CURE Study Investigations.Effects of clopidogrel in addition to aspirin patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes. N Eng J Med,2001,345:494-502.

氯吡格雷晶型的研究

由法国赛诺非制药公司,最初以氯吡格雷硫酸氢盐的形式推出,后来进一步研究发现[ 1 ],仅仅是对应纯的s-氯吡格雷显示出血小板凝聚抑制活性,而R-氯吡格雷是没有活性的,并且R一氯吡格雷的耐受性是S-氯吡格雷的1/40,因此,服用S型异构体明显有利. 由于氯吡格雷产品在临床上的用量不断增加,销售良好,赛诺非公司为了保护其已有市场,在1998年叉申请了一项美国专利,要求保护其发现的氯吡格雷新晶型,即与原有的氯吡格雷晶型(Ⅰ型)相对应,称新晶型为Ⅱ型 [6]。为此引起了人们对氯吡格雷晶型的研究兴趣,到目前为止,发现氯吡格雷是一种多晶型化合物,已发现其硫酸氢盐可能存在3~4种晶体类型,不同晶体种类分别以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及不定型[7、8]来表示,其盐酸盐也存在两种以上的晶型。 氯吡格雷硫酸氢盐有4种晶型,它们在理化性质和临床效果方面有较大差别。不同晶型在稳定性方面,可分为稳定型、亚稳定型和不稳定型;稳定型类的,其晶体稳定性好,溶解度小,生物利用度差;不稳定型类的,其晶体稳定性差,溶解度大,生物利用度较好;亚稳定型类的,则介于稳定型和不稳定型之间。如Ⅰ型与Ⅱ型的产品在熔点、晶体的粒径、溶解度、晶体的流动性及晶型的稳定性等方面有较明显的区别。Ⅱ型与Ⅰ型相比,其稳定性比Ⅰ型好,容易合成,但溶解度及生物利用度不如Ⅰ型。在大多数文献中,合成氯吡格雷硫酸氢盐时往往得到的是Ⅱ型产物,而不是Ⅰ型产物。 Ⅰ、Ⅱ型氯吡格雷硫酸氢盐的表征与区别 1、Ⅰ、Ⅱ型氯吡格雷硫酸氢盐熔点的区别 Ⅰ、Ⅱ型由于晶型不同,分子间的相互作用力不同,熔点有明显区别,见表4。Ⅱ型产物有明显的熔点与熔程,其熔点为175~177o C;而Ⅰ型产物没有明显的熔程,只有初熔点,其初熔点在180o C以上,全熔会随条件而变化,最高可达199 o C。因此,用熔点的不同,可初步鉴定产物为Ⅰ型或Ⅱ型氯吡格雷硫酸氢盐。 溶剂晶型熔点/ o C 1 丙酮Ⅱ型 176~177 2 丁酮Ⅰ型 185 3 2-戊酮Ⅰ型 185 4 3-戊酮Ⅰ型 184 5 4-甲基-2-戊酮Ⅰ型 183 6 甲基叔丁基酮Ⅰ型 183 7 环戊酮Ⅰ型、Ⅱ型 174~183 8 环己酮Ⅰ型、Ⅱ型 174~183 表4 Ⅰ型和Ⅱ型氯吡格雷硫酸氢盐的熔点

氯吡格雷用药指导的基因检测

氯吡格雷用药指导的基因检测 氯吡格雷是治疗急性冠状动脉综合征和经皮冠状动脉介入术后抗栓的基础药物,但4%~30%患者在治疗期间出现氯吡格雷疗效下降,甚至出现氯吡格雷抵抗。氯吡格雷为前体药,主要依赖于CYP2C19代谢生成活性代谢产物,发挥抗血小板疗效。CYP2C19基因存在多态性,其酶有四种不同的代谢类型:快代谢型(RM,*1/*1);超快代谢型(UM,*17/*17);中间代谢型(IM,*1/*2,*1/*3,*17/*2,*17/*3);慢代谢型(PM,*2/*2,*2/*3,*3/*3)。中国人群中14%为CYP2C19慢代谢型,常规剂量的氯吡格雷在慢代谢型患者中产生的活性代谢物减少,抑制血小板聚集作用下降,形成血栓风险增加;而在超快代谢型患者中产生活性代谢产物增加,抑制血小板聚集作用增强,出血风险增加。2010年美国FDA修改的氯吡格雷说明书中黑框警示:CYP2C19基因型检测结果应作为医生调整治疗策略的参考,对于CYP2C19PM型患者,建议考虑调整治疗方案或治疗策略。此外,ABCB1-3435C>T影响到氯吡格雷在肠道的吸收,突变型(TT型)肠道吸收减少,生物利用度降低,心血管事件发生率明显高于野生型(CC型)。同时携带ABCB1突变基因和CYP2C19突变基因与携带ABCB1和CYP2C19野生型等位基因相比,其心血管事件发生风险比达到5.31。最新研究证实,PON1在氯吡格雷生物转化上起着关键作用。PON1-G576A基因多态性可影响氯吡格雷中间代谢产物2-氧代-氯吡格雷转化为活性硫醇衍生物的能力,从而影响氯吡格雷抗血小板活性。与PON1-576GG型比较,GA型患者半年后出现支架内血栓的风险比为4.52,出现心肌梗死的风险比为2.3,而AA型患者发生的风险比分别为12.90和4.93,携带此等位基因的患者往往存在氯吡格雷抵抗风险。因此,建议在使用氯吡格雷前进行PON1、CYP2C19和ABCB1基因检测,依据患者基因型确定合适给药方案。 该项目收费为1600元,每个患者只需检测1次即可。临床医生可按照相应流程提出检测申请,并采用EDTA抗凝真空采血管(紫色帽头)采集外周静脉血2ml(无需空腹,无论是否用药,随时抽取血标本),检测人员将在2个工作日内出具基因检测报告,并提供个体化给药建议供临床参考。

硫酸氢氯吡格雷片适应症

【硫酸氢氯吡格雷片适应症】 适用于有过近期发作的中风,心肌梗死和确诊外周动脉疾病的患者,该药可减少动脉粥洋硬化事件的发生(如心肌梗死,中风和血管性死亡)。与阿司匹林联合,用于非ST段抬高性急性冠脉综合症(不稳定性心绞痛或非Q波心肌梗死)患者。 【其它】 3年。 【通用名拼音】 BLW 【不良反应】 出血,波立维(氯吡格雷)严重出血事件的发生率分别为1.4% 胃肠道:如腹痛,消化不良,胃炎和便秘皮疹和其它皮肤病中枢和周围神经系统:头痛、眩晕、头昏和感觉异常肝脏和胆道疾病。 【注意事项】 1.患有急性心肌梗死的病人,在急性心肌梗死最初几天不推荐进行氯吡格雷治疗。由于缺少相关数据,不主动推荐使用氯吡格雷治疗不稳定型心绞痛、PTCA(有支架)、CABG和急性缺血性中风(短于7天)。 2.与其它一些抗血小板药同时使用,氯吡格雷对那些由于创伤、手术或其它病理原因而可能引起出血增多的病人,应慎用。病人择期手术,且无需抗血小板治疗,术前一周停止使用氯吡格雷。氯吡格雷延长出血时间,对于有伤口(特别是在胃肠道和眼内)易出血的病人应慎用。 3.病人应知服用氯吡格雷止血时间可能比往常长,同时病人应向医生报告异常出血情况,手术前和服用其它新药前病人应告知医生他们在服用氯吡格雷。由于患有肾脏损伤病人使用氯吡格雷的经验极有限,因此这些病人应慎用氯吡格雷。 4.严重肝病的病人可能有出血倾向,这类病人使用本药的经验极有限,应慎和氯吡格雷。由于服用华法令也有出血倾向,所以服用本药时不推荐同时使用华法令。由于同时服用阿司匹林,非甾体解热镇痛药,肝素和血栓溶解剂可增加出血的危险,所以不建议同时服用([见药物相互作用])。 5.对于同时服用易出现胃肠道损伤的药物(如非甾体解热镇痛药)的病人应慎用氯吡格雷(见[药物相互作用])。未见属用本药后对驾驶或心理学检测产生影响。 【主要成份】 氯吡格雷;其化学名称为:消旋-a-(6,7-二氯噻吩并[3,4-c]哌啶-5(4H)-乙酸乙酯硫酸氢盐。 【药理毒理】 1.药效学特性氯吡格雷是一种血小板聚集抑制剂,选择性地抑制二磷酸腺苷(ADP)与它的血小板受体的结合及继发的ADP介导的糖蛋白GPIIb/IIIa复合物的活化,因此可抑制血小板聚集。 2.氯吡格雷必须经生物转化才能抑制血小板的聚集。除ADP外,氯吡格雷还能阻断其它激动剂通过释放ADP 引起血小板活性的增强,从而抑制其引起的血小板聚集。氯吡格雷通过不可逆地修饰血小板ADP受体起作用。暴露于氯吡格雷的血小板的寿命受到影响,而血小板正常功能的恢复速率同血小板的更新一致。氯吡格雷75mg,每日一次重复给药,从第一天开始明显抑制 ADP 诱导的血小板聚集,抑制作用逐步增强并在3-7天达到稳态。 3.在稳态时,每天服用氯吡格雷75mg的平均抑制水平为40%-60%,一般在中止治疗后5天内血小板聚集和出血时间逐渐回到基线水平。 4.毒理学研究:在大鼠和狒狒进行的临床前研究发现,最常见的反应为肝脏变化。这些肝脏变化是由于药品对肝代谢酶影响的结果,给药剂量为人体服用75mg/天氯吡格雷获得暴露量的25倍。人体接受治疗剂量的氯吡格雷对肝脏代谢酶没有作用。大鼠和狒狒服用高剂量氯吡格雷,胃耐受性差(胃炎,胃溃疡和/或眩晕)。以每天大至77mg/kg的剂量,小鼠服用78周,大鼠服用104周的氯吡格雷没有发现致癌的证据。此