汽车风道设计

3. I 汽车风道通用设计规范

. 风道系统设计需考虑的因素

在汽车风道系统设计时,要保证将其制冷和采暖设备的出风均匀地送入车厢内。在满足该使用效果的前提下,尽可能地做到结构简单,制造方便,与车内内饰设计及附件相协调。风道系统设计时,需考虑以下因素:

1. 必须考虑车身总布置设计、内饰造型设计以及底盘设计中和风道设计相关

的情况;

2. 由于汽车车厢空间有限,空调汽车的风道压力损失问题较为严重,因此在设计、布置风道时,应特别注意风道中的压力损失;

3. 要考虑风道各支管路之间的风量平衡,各支管路之间的空气流动的压力损失差值不得超过15%,并要详细计算各支管路的沿程阻力损失;

4. 必须将风道的气流噪声控制在允许的范围内,因此要对风道的风速进行控制。通常出风口风速控制在~11m/s ,新风入口处风速5~6m/s ,主风道风速~8m/s ,支风道风速4~s ,过滤器风速1~s ;

5. 风道不能有大的泄漏点,以保证空调系统功能的发挥;

6. 对风道要进行隔热保温处理,以减少空气在风道输送过程中的冷、热量损失,并防止低温风道表面结露。常用的保温材料有聚苯乙烯泡沫塑料、玻璃棉、聚氨脂泡沫塑料等,为了防止火灾,车外风道最好用泡沫石棉隔热,并用石棉布包扎;

. 风道中的压力损失

由于汽车车室内部的空气流动受有限的车厢空间的限制,汽车空调风道的压力损失问题较为严重,风道压力损失是由沿程压力损失和局部压力损失两部分组成。

风道沿程压力损失

风道沿程压力损失是空气沿风道管壁流动时,由空气与管壁之间的摩擦、空气分子与分子之间的摩擦而产生。

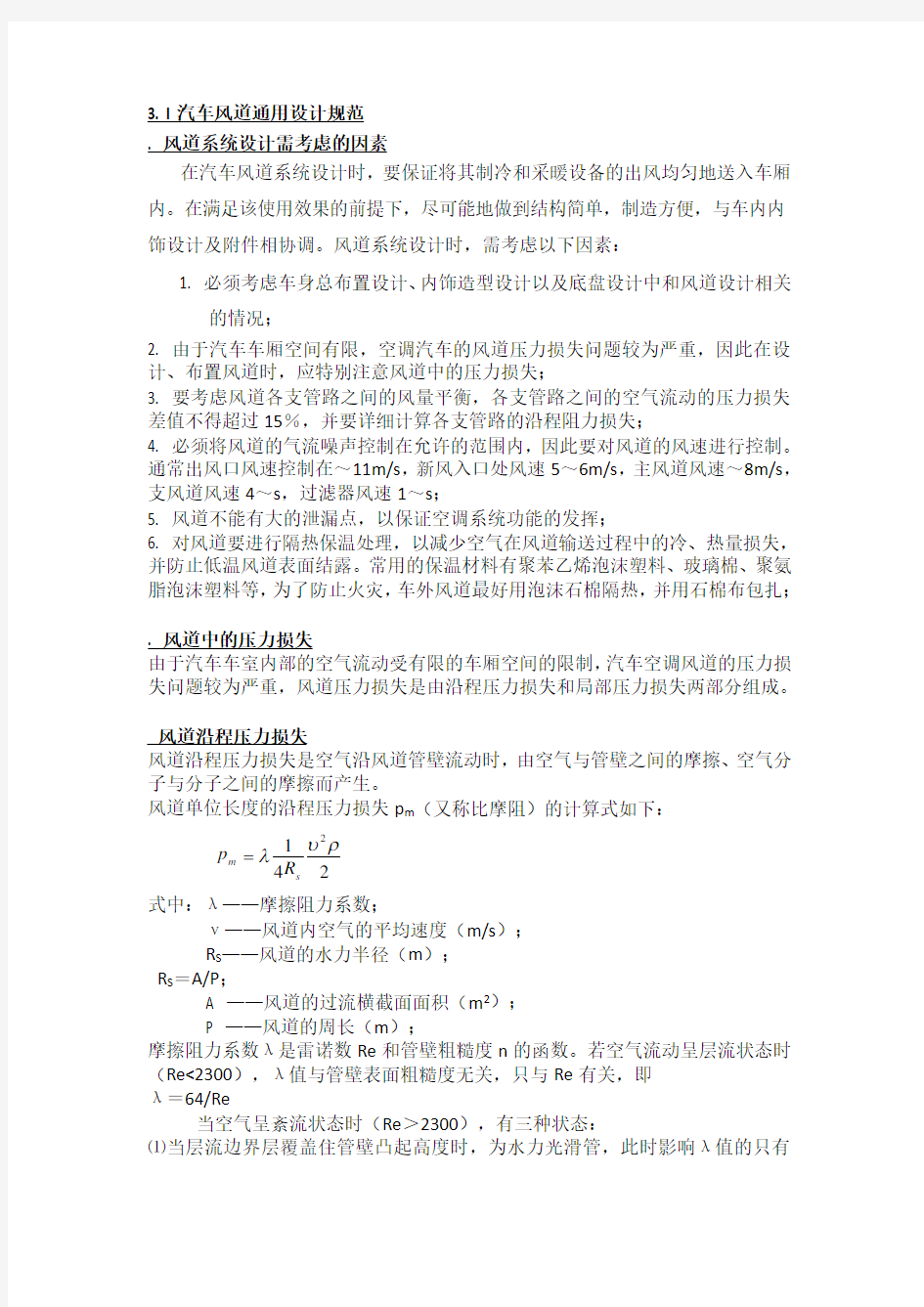

风道单位长度的沿程压力损失p m (又称比摩阻)的计算式如下:

2

412ρυλs m R p = 式中:λ——摩擦阻力系数;

ν——风道内空气的平均速度(m/s );

R S ——风道的水力半径(m );

R S =A/P ;

A ——风道的过流横截面面积(m 2);

P ——风道的周长(m );

摩擦阻力系数λ是雷诺数Re 和管壁粗糙度n 的函数。若空气流动呈层流状态时(Re<2300),λ值与管壁表面粗糙度无关,只与Re 有关,即

λ=64/Re

当空气呈紊流状态时(Re >2300),有三种状态:

⑴当层流边界层覆盖住管壁凸起高度时,为水力光滑管,此时影响λ值的只有

Re ,即

25.0e R 0.3164

≈λ

⑵当层流边界层只是覆盖住管壁一部分凸起高度,而另一部分凸起高度在边界层外时,为过渡状态,此时λ既与Re 有关,又与管壁粗糙度有关。

⑶如果层流边界层很薄,管壁凸起高度完全突出在边界层外部,属于水力粗糙管,λ只与管壁表面粗糙度有关而与Re 无关。

但是对于大部分风道而言,空气的流动处在紊流过渡区,λ值既与Re 有关,又与管壁表面粗糙度n 有关,λ值与Re 和n 的关系可参阅一般空调设计手册和管道设计手册中的有关图表。

风道内空气的平均速度ν对风道沿程压力损失的影响最大,如果在相同风量时,风道中风速选得过大,虽然可减小风道的尺寸,但同时也会使风道内空气流动的沿程阻力以速度的平方值增加,而且还需要配置高压风机来满足风道出口风速的要求;反之,在相同的风量条件下,把空气速度选得过小,虽然风道阻力损失减小,但同时使风道尺寸过大,造成安装不方便,风道在车厢里所占空间过多。为此,空调汽车风道的风速应控制在如表所示的低速风道送风范围内: 表 低速风道推荐风速

风道摩擦阻力系数λ和单位长度的沿程压力损失p m 也可采用如下的简化计算式计算:

①风道材料为薄钢板,风道内壁表面各凸出部分的平均高度为时,

0.210.0750.0175D λυ--=; 2

1.21 1.925

0.01052m p D D λρυυ-==

D ——圆形风道内径或风道当量直径(m );

适用范围:≤D ≤2m ; 3 m/s ≤ν≤20m/s ;

②风道材料为塑料板或玻璃钢,风道内壁表面各凸出部分的平均高度(绝对粗糙度)为1mm 时,

0.190.1670.0188D λυ--=; 2

1.19 1.833

0.01132m p D D λρυυ-==

D ——圆形风道内径或风道当量直径(m );

适用范围:≤D ≤2m ; 5 m/s ≤ν≤30m/s ;

要降低风道沿程压力损失,就要求风道内表面光滑平整,以降低风道表面的绝对粗糙度,从而减小摩擦阻力。

风道的局部压力损失 局部压力损失是由于空气在风道中的流量、流动方向或速度骤然突变时,会在风

道内发生涡流或速度的重新分布,从而使流动阻力大大增加,造成能量损失。例如当空气流过三通管、四通管等部件时,因流量改变而产生的局部阻力损失;当空气流过弯管、渐扩管、渐缩管、风门等部件时因气流速度或方向改变而产生的局部阻力损失。

不论哪类局部构件,其所引起的局部阻力损失

j p ?均可根据下式计算:

2

2j p ρνξ?= ξ——局部阻力系数,其取值根据相应的风道截面气流速度查阅有关的工程手册;

设计风道时,为了减小局部阻力,通常采取如下技术措施:

① 避免风道截面突变

风道截面突然扩大,会使部分气流因流速的变化而脱离扩管的壁面,在扩大截面处产生涡流,形成局部阻力损失。因此,在风道布置长度允许的条件下,应采用渐扩或渐缩管道,使局部阻力损失和噪音减小。一般渐扩管中心角≤14°,渐缩管中心角<40°为宜(如图)。

图 风道截面突变角度

② 风道应尽量减少转弯

由于空气流过弯管时,气流主流会因流向突变而脱离管壁表面,使局部区域出现真空,气流会在局部区域回旋,造成能量损失,而且产生噪音。为了减小转弯处的局部阻力系数,可以减小转弯处的曲率半径和减少弯管过渡的节数。矩形风道的弯头,除了减小曲率半径之外,还可在弯头内部设置导流板来减小局部阻力系数。

在处理竖直风管与车内纵向风管的接头时,两者截面应尽量接近,并尽可能地增大90°弯头的圆角半径,若增设导流板,风阻可明显减小(如图)。在紧靠弯头的后面气流还未稳定(如图),不宜设置出风口,如果必须设置出风口,应在弯头或风口处加导流板。

图 风道弯头

③处理好局部管件的形成与连接

局部管件不仅涉及局部阻力而且关系到噪音,如果处理不好局部管件的形成和连接,涡流的生成可能性大大增加。则不仅会大大增加局部阻力,而且会使局部管件成为噪声源。增设导流板和合理确定弯曲半径会改善局部管件的连接情况。(如图)

图风道局部管件设计举例

④风道与风机连接应合理

气流在进出风机处要求均匀分布,不要有流向和流速的突然变化。气流出口的连接管应保持直管段,长度最好不小于出口边长的~倍,如果受空间限制,出口管必须折弯时,应在弯管中增设导流板,而且转弯的方向要顺着风机叶轮转动的方向(如图)。风机进口接管的连接要注意涡流,由于设计不好,涡流损失大,使风量减少,加装导流板后,风量损失就减少到5%(如图)。

图风道与风机连接方式优劣对比

⑤出风口的局部阻力

为了减小出风口的局部阻力系数,应尽量降低出风口的出口流速。气流从风道排出时,当出口处无阻挡时,能量损失等于出口动压。当有阻挡,例如网罩、百叶、风球等,能量损失将大于出口动压,即局部阻力系数会大于1。因此,只有局部阻力系数大于1的部分才是出口局部阻力损失,等于1的部分是出口动压损失。将出口做成扩散作用较小的渐扩管,以减小局部阻力系数(如图,ζ<)。

图风道出风口的阻力系数

⑥进风口的局部阻力

气流进入风道时,由于产生气流与风道内壁分离和涡流而造成局部阻力。不同的进口形式,其局部阻力系数相差很大(如图),因此,选择风道进口形式非常重要。

图风道进风口的阻力系数

⑦风道的截面要与车身总布置及内饰造型相协调

对于不同的车型,通过考虑内饰造型和车身总布置等因素,将风道截面设计成不同的形状。对于公共汽车类空调客车,往往采用榄核形截面的送风管道,能产生宽敞车厢的效果;对于长途空调客车,采用矩形截面的送风管道,有利于与车内行李架的紧密配合,与车厢内装饰更为协调(如图)。

图风道截面形状

在确定了风道的基本形状后,根据空调设备的出风量和选定的风道内空气流速,参考车厢内装饰的要求,即可定出风道截面的具体尺寸。对于矩形断面的风道,当风道截面一定时,应尽量减小长宽比,以减小风道的阻力。

汽车空调出风口及风道设计的要求规范

汽车空调出风口及风道设计 作者:胡成台 单位:一汽轿车股份有限公司

目录 第1章风道及出风口介绍 (4) 1.1 风道介绍 (4) 1.2 出风口介绍 (4) 1.3 相关法规/标准要求 (5) 1.3.1 国家/政府/行业法规要求 (6) 1.3.2 FCC相关标准要求 (6) 第2章风道及出风口设计规范 (7) 2.1风道及出风口结构 (7) 2.1.1风道结构 (7) 2.1.2出风口结构 (7) 2.1.3出风口及风道实例 (8) 2.1.4材料 (8) 2.2风道及出风口整车布置 (8) 2.2.1风道整车布置 (8) 2.2.2出风口整车布置 (9) 2.3通风性能 (10) 2.3.1 风道中的压力损失 (10) 2.3.2出风量 (10) 2.3.3通风有效面积 (10) 2.4 出风口水平叶片布置方式 (11) 2.4.1叶片数量 (11) 2.4.2叶片尺寸要求 (11) 2.5.3叶片间距 (13) 2.5 出风口垂直叶片布置方式 (13) 2.5.1叶片数量 (13) 2.5.2叶片尺寸要求 (13) 2.5.3叶片间距 (13) 2.6 气流性能 (13) 2.6.1气流方向性 (13) 2.6.2泄漏量 (17) 2.7 出风口手感 (17) 2.7.1拨钮操作力 (17) 2.7.2拨轮操作力 (17) 第3章试验验证与评估 (18) 3.1 设计验证流程 (18) 3.2 设计验证的内容与方法 (18) 第4章附录 (19)

4.1 术语和缩写 (19) 4.2 设计工具 (19) 4.3 参考 (19)

第1章风道及出风口介绍 在整个汽车空调系统中,风道和出风口组成空调的通风系统,担负着将经过处理(温度调节,湿度调节,净化)的气流送到汽车驾驶舱内,以完成驾驶舱内通风,制冷,加热,除霜除雾,净化空气等的功能。 图 1 某车型空调通风系统及周围环境结构爆炸图 1.1 风道介绍 风道连接空调器与出风口,是空调系统中制冷和制热空气的通道。目前空调系统由空调厂商提供,作为空调系统一部分的风道设计,需汽车整车设计部门做匹配设计,车厢内的空气流场与温度场不仅与车厢结构以及空调制冷系统有关,还与空调风道的结构形状密切相关。风道的布置走向、风道占用空间(截面积)以及风道中空气的流速等均影响车厢内的制冷效果,影响系统的经济性和外观造型。 图 2 奔腾B90通风风道 1.2 出风口介绍

副仪表板法规和设计规范要求

法规和设计规范要求 一:需要检查副仪表板本体和内部功能件,副仪表板本体和内部功能件满足人机工程要求,包括手部空间,头部空间,脚膝空间等。 参考布置要求: 1.操纵件尽可能布置在人手易于触摸区域 2.乘客头部和脚,膝部有足够的运动空间. 二副仪表板内部突出物符合国标关于轿车内部凸出物的要求 三扶手(Armrest) "参考布置要求:尽可能布置在人手易于触摸区域四:副仪表板总成定位安装和拆卸考虑副仪表板总成安装及拆卸的合理性和可行性。 五:副仪表板总成的零件分割:考虑副仪表板总成的制造工艺性, 以及总价. 六:副仪表板总成的A表面考虑各个零件之间的定义的合理性 八:副仪表板总成的刚度副仪表板总成的刚度需满足相关的要求 九:副仪表板总成的固有频率副仪表板总成的固有频率需大于等于25Hz 十:副仪表板总成能承受的静态载荷副仪表板总成能承受的静态载荷需满足。 十一:副仪表板子系统的固有频率副仪表板子系统的固有频率需大于等于45Hz。 十二:烟灰缸最小开口面积及容积 1、前烟灰缸(主烟灰缸):长方形宽度100毫米,圆形直径80毫米,开口面积5000平方毫米,容积200立方厘米

2、后烟灰缸(辅助烟灰缸):长方形宽度75毫米,圆形直径50毫米,开口面积2000平方毫米,容积80立方厘米 3、烟灰缸刚度烟灰缸在完全打开状态下,盖板中点受力11N,烟灰缸Y向的变形最大5mm, Z向的变形最大3mm 4、关于倒烟灰要求烟灰缸缸体可以在车内不使用任何工具从烟灰缸中取出,取出时手不碰到灭烟处,并倾斜小于10度 5、杯托尺寸驾驶员使用的杯托可以放入直径90毫米到110毫米的容器,设计目标值为90毫米,放入深度为75到100毫米,设计目标为80毫米。日本车要求可放入直径52.5毫米,放入深度为104毫米。 6、杯托刚度在完全打开状态下,杯托盖板中点Y向受力11N的杯托最大Y 向变形.5mm, 盖板中点Z向受力22N的杯托最大Z向变形6mm 7、硬币的尺寸"需要3种中国硬币,尺寸如下: 1元直径25毫米厚度1.8毫米 5角直径20.5毫米厚度1.6毫米 1角直径19毫米厚度1.8毫米" 8、CD盒参考CD尺寸: 125X132X11 1、空调出风口尺寸仪表板必须提供最少4个空调出风口,有效面积要求在SDS Detail25014中定义,最大和最小出风口面积不能超过10%。有效面积是指在叶片平行于气流方向时,未被出风口零件(叶片,关闭阀门,运动连接件…)阻挡的面积。 9、空调出风口布置出风口的布置和吹风方向的规定 10.变速杆与上面板间隙最小为4至6毫米

仪表板设计指南

仪表板设计指南 编制: 审核: 批准:

1. 适用范围 本设计指南适用于注塑仪表板、吸塑仪表板、搪塑仪表板。 2.简要说明 2.1 简介 仪表板是汽车中非常独特的部件,集安全性、功能性、舒适性与装饰性于一身。除了要求有良好的刚性及吸能性,人们对其手感、皮纹、色泽、色调的要求也愈来愈高。 仪表板因其得天独厚的空间位置,使愈来愈多的操作功能分布于其中,除反映车辆行驶基本状态外,对风口、音响、空调、灯光等控制也给予行车更多的安全和驾驶乐趣。因此,在汽车中,仪表板是非常独特的集安全性、功能性、舒适性与装饰性于一身的部件。首先,它需要有一定的刚性以支撑其所附的零件在高速和振动的状态下保证正常工作;同时又需要有较好的吸能性使其在发生意外时减少外力对正、副驾驶员的冲击。随着人们对车的理解愈来愈超出其功能,对仪表板的手感、皮纹、色泽、色调也逐渐成为评判整车层级的重要标准。 仪表板通常包含仪表板本体(壳体)、仪表、空调控制系统、风道/风管、出风口、操作面板、开关、音响控制系统、除霜风口、除雾风口、手套箱、左盖板、装饰板等零件。大部分仪表板还包含:储物盒、驾驶员侧手套箱、扬声器等饰件和时钟、金属加强件、烟灰盒、点烟器、杯托等功能性零件;部分中高档汽车设计有卫星导航系统、手机对讲系统、温度传感系统,USB-SD卡接口等高端产品。 仪表板简称IP(Instrument panel),是汽车内饰的重要组成部分。 2.2 仪表板的分类 仪表板按安全性可分为无气囊仪表板和副气囊仪表板。随着人们对安全性的重视,客户对带PAB仪表板需求加大,主机厂也将此作为卖点之一。但是气囊打开在保护乘客的同时,也可能伤害乘客,尤其是儿童。因此,现在设计仪表板气囊已开始加装PAB屏蔽开关。为气囊的正常开启,在气囊上方多设计有气囊盖板,在其打开时释放气囊。但其与仪表板匹配处存在可视装接线,影响整车美观。为此,近年愈来愈多车型的仪表板设计为无缝气囊仪表板。既能保证气囊正常开启,又无可视装接线。

汽车仪表板设计浅谈

汽车仪表板设计简介 一、造型 仪表板是全车控制与现实的集中部位,仪表板的造型重点是对驾驶员操作区域的设计。现代轿车设计中,绝大多数的操纵开关都是供驾驶员专用的,所以,仪表板造型首先以驾驶员为之对仪表的可视性和对各种操作件的操作方便性为依据。在视觉效果上,仪表板位于市内视觉集中的部位,其形体队成员也有很强的视觉吸引力,应强调其造型的表现效果。 1.仪表板的布置 在不至仪表板是要根据相关标准来选用和确定所有仪表、显示器和主要操纵控制间的位置,此外还要从结构空间进行人机工程验证,其中包括视野性、手、脚活动范围、肘部空间、手伸及界面、按钮区布局等诸多方面。同时,在形体设计时,还要注意仪表板面的反光效果,既要提高仪表的可见度,又要通过表罩的漫反射方法减少炫光,还要防止仪表板上的高光点在风窗玻璃的内表面形成反射影像,以免干扰驾驶员的视觉。必须对仪表板的表面进行消光或亚光处理,已获得舒适安全的驾驶感觉。 仪表板上安装的仪表和各种器件大都来自不同的厂商,涉及时要保证个不同厂商器件的颜色、质感、纹理的统一,还要注意仪表表面、指针、屏显、数字、警示灯、刻度盘等的形体、颜色及灯光效果的统一,这些在方案设计初期都要处理妥当,为后期的细化和局部设计做好准备。 2.仪表板的造型分类 仪表板的器件按其功能一般划分为驾驶操控区、乘用功能区、保安区等几个部分 A区:驾驶员和副驾驶员共用的区域 B区:驾驶员座位操作区 C区:唯有驾驶员操作区 D区;A、B、C区以外的区域 现代汽车的仪表板造型概念以趋于多元化,通过不同的仪表指示区、中置控制区、按键功能区的划分和形体的连接可以组合成多种形式。按照仪表板的大的体面关系和结构分块形式基本可以分为以下几种类型:

汽车风道设计

3. I 汽车风道通用设计规范 3.1. 风道系统设计需考虑的因素 在汽车风道系统设计时,要保证将其制冷和采暖设备的出风均匀地送入车厢内。在满足该使用效果的前提下,尽可能地做到结构简单,制造方便,与车内内饰设计及附件相协调。风道系统设计时,需考虑以下因素: 1. 必须考虑车身总布置设计、内饰造型设计以及底盘设计中和风道设计相 关的情况; 2. 由于汽车车厢空间有限,空调汽车的风道压力损失问题较为严重,因此 在设计、布置风道时,应特别注意风道中的压力损失; 3. 要考虑风道各支管路之间的风量平衡,各支管路之间的空气流动的压力 损失差值不得超过15%,并要详细计算各支管路的沿程阻力损失; 4. 必须将风道的气流噪声控制在允许的范围内,因此要对风道的风速进行 控制。通常出风口风速控制在6.5~11m/s ,新风入口处风速5~6m/s ,主风道风速5.5~8m/s ,支风道风速4~5.5m/s ,过滤器风速1~1.5m/s ; 5. 风道不能有大的泄漏点,以保证空调系统功能的发挥; 6. 对风道要进行隔热保温处理,以减少空气在风道输送过程中的冷、热量 损失,并防止低温风道表面结露。常用的保温材料有聚苯乙烯泡沫塑料、玻璃棉、聚氨脂泡沫塑料等,为了防止火灾,车外风道最好用泡沫石棉隔热,并用石棉布包扎; 3.2. 风道中的压力损失 由于汽车车室内部的空气流动受有限的车厢空间的限制,汽车空调风道的压力损失问题较为严重,风道压力损失是由沿程压力损失和局部压力损失两部分组成。 3.2.1. 风道沿程压力损失 风道沿程压力损失是空气沿风道管壁流动时,由空气与管壁之间的摩擦、空气分子与分子之间的摩擦而产生。 风道单位长度的沿程压力损失p m (又称比摩阻)的计算式如下: 2 412ρυλs m R p =

仪表台结构设计

仪表板结构设计 1、简要说明 1.1 该部分综述 仪表板总成似一扇窗户,随时反映出车子内部机器的运行状态,同时它又是部分设备的控制中心和被装饰的对象,是轿车车厢内最引人注目的部件。可以这样说,仪表板总成既有技术的功能又有艺术的功能,它反映出各国轿车制作工艺和风格上的差异,是整车的代表作之一。 现代轿车的仪表板总成一般分成两部分,一部分是指方向盘前的仪表板和仪表罩及平台,另一部分是指司机旁通道上的副仪表板。其中仪表板是安装指示器的主体,集中了全车的监察仪表,通过它们揭示出发动机的转速、油压、水温和燃油的储量,灯光和发电机的工作状态,车辆的现时速度和里程积累。有些仪表还设有变速档位指示,计时钟,环境温度表,路面倾斜表和地面高度表等。按照现时流行的款式,现代轿车多数将空调,音响等设备的控制部件安装在副仪表板上,以方便驾驶者的操作,同时也显得整车布局紧凑合理。 仪表板总成在车厢里处于中心的位置,非常引人注目,它的任何疵点都会令人感到浑身不舒服,因此汽车制造商是非常重视轿车仪表板总成的制作水平,从制作工艺上可以表现出制造公司的设计与工艺水平,从装饰风格上可以表现出这个国家或地区的文化传统。一种成功的轿车仪表板总成,既要融入轿车的整体,体现出它是轿车不可分割的一部分;又要体现出轿车的个性,使人看到仪表板就会想到车子的形象。 仪表板简称IP(Instrument panel),是汽车内饰的重要组成部分。 1.2 设计该产品的目的 由于仪表板的特殊位置,处于正副驾驶员的前方,在整个坐舱系统占用了很大的空间和视野,所以设计好该产品对于提高整车内饰质量有很直接有效的作用。仪表板的面积很大,故对造型的影响起了举足轻重的作用,对于新车型的开发,从实用新型方面来讲,对造型提出了较高的要求;仪表板的外面装有仪表和各类操纵件,里面装有空调等各类车身附件,对空间和结构的要求都很复杂,在设计中应特别精心,对于仪表板的布置和结构设计尤其要考

仪表板设计指导书

汽车车身仪表板设计作业指导书

2. 仪表板件设计的基本要求 2.1)仪表板件应执行国家标准和企业标准。 2.2)仪表板件应满足技术协议中相关要求。 2.3)仪表板设计应符合造型设计的要求和效果。 2.4)仪表板设计应符合总布置方案和结构尺寸应满足设计硬点要求。 2.5)仪表板设计应满足人机工程等要求,提高舒适性。 2.6)在对样车充分了解的基础上,制定沿用件、新件和改制件。 2.7)产品设计中尽量采用系列化、标准化、通用化。尽量采用标准件、通用件; 各种设计数据尺寸应准确无误。 2.8)产品设计中应考虑到加工、装配、安装调试、维修的方便性和经济性。2.9)表面光顺质量:高可见区,A级曲面,局部相切连续。少可见区,B级曲 面,相切连续。不可见区,C级曲面,位置连续。 2.10)逆向工程中测绘的孔径及位置尺寸要圆整,公差和形位公差标注正确。 完整3D数模应有公差数据表。 3.检查分析 3.1)提交仪表板设计的光顺数模要准确反映出样件或油泥模型上的 a)各个特征的形状,大小,位置和方位。 b)各特征之间过渡曲面的形状和走向。 c)各特征的丰满度及其变化规律。 d)各开缝线的走向及其与附近特征的相对位置关系。 如发现所提交的光顺数模不符合以上要求,甚至有遗漏特征、风格变化等严重问题,应退回光顺所返工。 3.2)仪表板设计首先检查分析仪表板外表面光顺是否符合光顺要求。 3.3)注塑、压型零件根据光顺的仪表板外表面特点和边界条件确定拔模方向, 以作为以后结构设计的依据。发现有难出模的局部特征,应退回光顺所修改光顺数模。 4. 设计要点

4.1)仪表板边缘要光顺,与其他件间隙要均匀。 4.2)孔径形状及位置尺寸要圆整,孔径符合标准化,系列化。 4.3)产品设计中尽量做到系列化和通用化,尽量采用标准件,通用件。 4.4)各种设计数据尺寸应准确无误,结构强度可靠,安装稳定牢固。 4.5)设计过程中应尽量借用其它车型的成熟附件和结构,以降低本车的设计成 本。 4.6)仪表板设计应充分考虑制造工艺可行性,装配工艺可行性,维修的可行性,经济性和 方便性。注塑、吸塑、压型零件应合理选择拔模方向。 5.上表皮部分设计 设计过程: 第一步:熟悉效果图,领会造型师设计意图和造型风格。分析各部分安装结构及实现的可能性。如结构不能实现或有疑问,则立即反馈给造型师,让造型师修改造型或作出解释。 图1 效果图 第二步:熟悉油泥模型、熟悉参考样车零件,注意其安装形式、壁厚以及与边界的搭接关系。 第三步:确定结构分块及固定方式、确定主断面、硬点 硬点:仪表板下骨架,分块线A柱护板、前风挡玻璃,门框密封条、前风窗

汽车空调出风口及风道设计规范

汽车空调出风口及风道设计规 范(总19页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

汽车空调出风口及风道设计 作者:胡成台 单位:一汽轿车股份有限公司

目录 第1章风道及出风口介绍......................... 错误!未定义书签。 风道介绍................................................ 错误!未定义书签。 出风口介绍.............................................. 错误!未定义书签。 相关法规/标准要求 ....................................... 错误!未定义书签。 国家/政府/行业法规要求................................ 错误!未定义书签。 FCC相关标准要求 ...................................... 错误!未定义书签。第2章风道及出风口设计规范 .................... 错误!未定义书签。 风道及出风口结构 ......................................... 错误!未定义书签。 风道结构............................................... 错误!未定义书签。 出风口结构............................................. 错误!未定义书签。 出风口及风道实例....................................... 错误!未定义书签。 材料................................................... 错误!未定义书签。 风道及出风口整车布置 ..................................... 错误!未定义书签。 风道整车布置........................................... 错误!未定义书签。 出风口整车布置......................................... 错误!未定义书签。 通风性能................................................. 错误!未定义书签。 风道中的压力损失...................................... 错误!未定义书签。 出风量................................................. 错误!未定义书签。 通风有效面积........................................... 错误!未定义书签。 出风口水平叶片布置方式 .................................. 错误!未定义书签。 叶片数量............................................... 错误!未定义书签。 叶片尺寸要求........................................... 错误!未定义书签。 叶片间距............................................... 错误!未定义书签。 出风口垂直叶片布置方式 .................................. 错误!未定义书签。 叶片数量............................................... 错误!未定义书签。 叶片尺寸要求........................................... 错误!未定义书签。 叶片间距............................................... 错误!未定义书签。 气流性能................................................ 错误!未定义书签。 气流方向性............................................. 错误!未定义书签。 泄漏量................................................. 错误!未定义书签。 出风口手感.............................................. 错误!未定义书签。 拨钮操作力............................................. 错误!未定义书签。 拨轮操作力............................................. 错误!未定义书签。第3章试验验证与评估.......................... 错误!未定义书签。 设计验证流程............................................ 错误!未定义书签。 设计验证的内容与方法 .................................... 错误!未定义书签。第4章附录.................................... 错误!未定义书签。

汽车空调的结构原理

2 汽车空调的结构原理 汽车空调的组成结构按其功能可有:制冷系统、加热系统、分配通风系统、空气净化系统和调节控制系统五大部分。 2.1 汽车空调制热系统原理 加热系统也称为采暖系统。汽车空调的采暖装置按热量来源可分为余热式和独立式两类。余热式采暖是利用汽车发动机工作时产生的剩余热量采暖,它又分为水暖式和气暖式两种。 为了节省能源,大多数汽车空调采暖使用发动机循环冷却水即水暖式。在制暖时,空调压缩机、冷媒体等制冷系统部件不参加工作,热能来源于汽车发动机冷却水。发动机的热量以传导方式被冷却液吸收,流动的高温冷却液进入加热器,使加热器得到加温,低温空气流经加热器,空气被加热,达到制热的目的。(而有的柴油车由于水温上升慢,为了一发动车就能享受到暖风,所以在暖风机里面加有电热丝)制热系统的部件有:加热器、节温器、水泵、散热器、热水阀、等等。 2.2 汽车空调分配通风系统 空气分配主要是利用空气分配箱,其原理参见图2-1 所示。空气分配箱的结构大同小异,与空气分配箱连接的是空气输送(送风)机构,它主要由送风道(或通风软管)和通风口等部件组成。 汽车空调器要满足向乘员头部、足部、左右方向送出冷风、热风或新风,以及风窗送风除霜除雾,所以有一套比较复杂的风门控制系统。空气输送机构的构造与分布因车而异。

图 2-1 空气分配箱(空调总成)的工作原理 Figure 2-1 air distribution box (air conditioning assembly) principle of work 通风一般分为自然通风和强制通风。 自然通风是利用汽车行驶时,根据车外所产生的风压不同,在适当的地方,开设进风口和出风口来实现通风换氧。强制通风是采用鼓风机强制空气进入和流动的方式,这种方式在汽车行驶时,常与自然通风一起工作。 通风将外部新鲜空气吸进车室内,起通风、换气和调湿作用。同时,通风造成室内空气流动,对防止风窗玻璃起雾也起着良好作用。如果通风口阻塞,车窗玻璃上可能出现雾气。 2.3 空气净化系统 空气净化系统一般由鼓风机、空气过滤器、杀菌器、负氧离子发生器和进、出风口等组成。作用是使车厢内空气保持清新洁净。 空气净化方式有过滤式和静电集尘式两种。在一些高级轿车上,除了使用以上的除尘方法外,还装用了负氧离子发生器,以增加空气中负离子含量,改善车内空气质量,提高舒适性,使车内空气更加清新洁净,利于人体健康。 过滤式空气净化方式是在空调系统的进风口和回风口设置滤清器,它具有结构简单、工作可靠的优点,但功能不全面,其基本结构原理参见图2-2所示。

汽车内饰风道系统设计要求

空调风道设计要求 1范围 本标准规定了汽车进行空调风道及空气过滤器设计时提供应遵循和考虑的要素,明确应完成的主要设计工作内容。 本标准适用于汽车进行空调风道与空气过滤器设计。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 11555—1994 汽车风窗玻璃除雾系统的性能要求及试验方法 GB 11556—1994 汽车风窗玻璃除霜系统的性能要求及试验方法 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 风道 指空调系统中输送空气的管道及相关部件,包括进风管路、出风管路、除霜管路。本标准也包含了进风管路中设置的新风口、过滤网及粉尘过滤器。 3.2 过渡分配风道 指从HVAC出风口到各个风道之间的过渡管段,起到连接风管、分配空气流量、改变气流方向、分解加工难度的作用。 3.3 新风口 指将车外新鲜空气导入车内的部件。 3.4 新风过渡风道 指从新风口到HVAC入风口之间的进风管道。 3.5 前风道 指输送前HVAC出风的管道。 3.6 后风道 指输送后HVAC出风的管道。 4空调风道设计所包含的主要工作内容 配合样件测量。 4.2 根据点云逆向初步设计。 4.3 确定风道布置方式与安装方式。 4.4 确定风道的成型加工方式。 4.5 建立三维数模。 4.6 根据造型改动要求修改风道设计。 4.7 进行二维图设计。 4.8 与模具厂及制造厂进行协调,修改设计。

汽车空调出风口及风道设计规范

汽车空调出风口及风道 设计规范 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

汽车空调出风口及风道设计 作者:胡成台 单位:一汽轿车股份有限公司

目录

第1章风道及出风口介绍 在整个汽车空调系统中,风道和出风口组成空调的通风系统,担负着将经过处理(温度调节,湿度调节,净化)的气流送到汽车驾驶舱内,以完成驾驶舱内通风,制冷,加热,除霜除雾,净化空气等的功能。 图 1 某车型空调通风系统及周围环境结构爆炸图 风道介绍 风道连接空调器与出风口,是空调系统中制冷和制热空气的通道。目前空调系统由空调厂商提供,作为空调系统一部分的风道设计,需汽车整车设计部门做匹配设计,车厢内的空气流场与温度场不仅与车厢结构以及空调制冷系统有关,还与空调风道的结构形状密切相关。风道的布置走向、风道占用空间(截面积)以及风道中空气的流速等均影响车厢内的制冷效果,影响系统的经济性和外观造型。 图 2 奔腾B90通风风道 出风口介绍 空调出风口的布置,大小,型式直接影响到车内气流速度,流动方向,流场组织,从而对空调系统性能,车内安静程度,乘客舒适性有着相当重要的影响。 图 3 2001款凯美瑞出风口 空调出风口处于乘客可见区域,属于外观零件,造型设计师会对它们的形状,外观,颜色,表面处理等进行重点设计,以达到期望的美学效果。 从系统性能要求而言,空调出风口的面积大小,布置,型式会直接影响空调出风口气流速度,方向,流动组织,气流噪音等,对它们的校核设计需要分别进行详尽的描述。 空调出风口作为空调通风系统的终端,对气流组织有着至关重要的作用。 空调系统对出风口的要求: 通常在车厢降温时用,主要将适当风速适当温度的气流吹到乘客脸部区域,来满足对温度,气流流动的要求,并可通过调节出风口叶片方向,来将气流吹到胸部膝部区域,也能通过调节叶片将气流避开乘客身体部位。同时,为了达到车内安静要求,要求风速要合适,过大会造成噪音过大。最大风速一般要求在~10.5m/s范围内。 对不同的车型,出风口的数量及位置也会不同。一般地,普通带两排座位的装空调系统的车,都配有前排吹脸出风口,前排吹脚出风口,前吹窗出风口和侧吹窗出风口。一些档次较高的车,为了照顾后排乘客的舒适性,往往会增配后排吹脸出风口和后排吹脚出风口;一些三排座位的旅行车或更多排座位的大型车,往往还需增配第三排出风口或更多的出风口。 图 4 标致308出风口 相关法规/标准要求 1.3.1 国家/政府/行业法规要求 中华人民共和国国家标准汽车风窗玻璃除霜系统的性能要求及试验方法,GB 11556-94 中华人民共和国国家标准汽车风窗玻璃除雾系统的性能要求及试验方法,GB 11555-94 1.3.2 FCC相关标准要求 GMW3037 乘用车最大制冷性能验证试验

仪表板设计规范

汽车仪表板设计方法仪表板是汽车内饰中结构最为复杂 , 零部件数量最多的总 成零件。仪表板的外观质量和风格决定了客户对整车内饰的 评价,它包括了许多功能性的零件,如组合仪表、音响娱乐系 统、各种电器开关、空调控制器等等零件,同时在仪表板设计 上还涉及到许多安全法规的要求,如驾驶员可视区域的要求、 头部撞击的要求、膝部撞击的要求等。所以仪表板的设计有 着较高的设计难度。 1、仪表板零件简介 仪表板总成是汽车座舱系统(COCKPIT) 的重要组成部分,它 包含的零部件种类和数量要看座舱系统的具体结构和对它 如何划分,一般而言,仪表板总成由以下几部分组成: 1.仪表板本体,它是座舱系统的载体和框架。从触感上 可分为硬塑仪表板和软化仪表板。硬塑仪表板一般用 于低价的家庭用车,如CORSA 仪表板和秦川仪表板。为 了提高仪表板的外观质量(大型注塑件上易产生注塑 缺陷)和触感,常常在仪表板的表面喷涂软触漆。另一 类是软化的仪表板,可以通过发泡材料在表皮和骨架 之间发泡,或是将带有泡沫背基的表皮复合到仪表板 骨架上来达到软化的效果。第一种方式可以制造形状 复杂的仪表板,外观和触感较好,但模具、设备的投入 较大;第二种方式只适应于较平坦的仪表板,泡沫的背 基一般为3-4 毫米,但工艺简单,投入较少。 2.各种电器仪表、开关及音响娱乐系统。这些都是一些 功能性的零件,如组合仪表、车灯开关、收音机、保险 盒、继电器盒等

3. 通 风 系 统, 主 要 由 空 调 机、 空 调 控 制 器、 各 种 风 道 和 出 风 口 组 成, 提 供 汽 车 除 霜 除 雾 功 能 及 车 内 环 境 温 度 控 制。 4. 副 驾 驶 侧 安 全 气 囊, 它 是 现 代 汽 车 必 备 的 安 全 设 备, 通 常 气 囊 系 统 由 气 体 发 生 器、 气 袋、 安 装 金 属 框 架、 气 囊 导 向 框 架 和 气 囊 盖 板 组 成。 现 流 行 没 有 气 囊 盖 板 的 气 囊, 它 是 用 激 光 切 割 仪 表 板 的 背 面,POLO 和AUDI A6 的 仪 表 板 就 是 无 缝 气 囊。 5. 手 套 箱 和 各 种 储 物 盒 6. 各 种 各 样 的 装 饰 面 板 7. 金 属 加 强 粱, 加 强 粱 承 受 了 座 舱 系 统 各 个 零 件 的 载 荷, 包 括 气 囊 发 射 的 动 载 荷 及 转 向 管 柱、 方 向 盘、 收 音 机、 组 合 仪 表 、 手 套 箱 等 的 静 载 荷。 所 以COCKPIT 都 有 强 大 的 加 强 粱。 8. 各 种 各 样 的 电 子 线 束. 以 上8 部 分 零 件 再 加 上 方 向 盘 和 转 向 结 构, 就 是 一 个 完 整 的COCKPIT 系 统 了。COCKPIT 可 以 在 仪 表 板 生 产 厂 家 进 行 预 装 配, 然 后 以 模 块 的 形 式 安 装 到 整 车 上, 可 以 减 少 整 车 厂 装 配 线 的 长 度, 提 高 效 率, 降 低 成 本, 是 目 前 国 际 上 流 行 的 生 产 方 式。 二、仪 表 板 的 设 计 流 程 Styling design Engineering & packaging Modeling & make engineering 1.市 场 调 查、 客 户 需 2.设 计 风 格 定 位 3.造 型 方 案 初 始 效 果 图 4. 最 终 完 善 效 果 图 5. TAPE DRAWING 6. 完 成rough surface 7. 制 作sitting buck & 8. 扫 描clay 模 型 11.假 人 布 置 12.人 体 工 程 学 研 究 13.仪 表 板 结 构 布 置(5 个 主 断 面) 14.产 品 结 构 设 计(BAP 设 计) 15.产 品 零 件 造 型 16.产 品 工 程 图 纸 输出信息 输出信息

第六章 汽车空调控制系统及配风方式

第六章汽车空调控制系统及配风方式 6.1 手动调节的汽车空调系统 目前,大多数中级轿车都采用手动调节的汽车空调系统。该系统是依靠驾驶员拨动控制板上的各种功能键实现对温度、通风机构和风向、风速的控制。下面以国产BJ202l型汽车为例介绍手动调节的汽车空调系统。 6.1.1空调控制板 空调控制板安装在驾驶室前壁,由驾驶员操纵。板面布局如图5-1所示。 空调控制板上设有三个控制开关,分别是风机开关、空调方式选择开关和温度选择开关。 1.风机开关 风机开关设有四个不同的转速挡位,以控制风机四种不同的转速。风机为一直流电动机,其转速的改变是通过调整串入风机电路的电阻来实现的。 风机调速电阻安装在风机罩的左前方,裸露在风道内,与它串联的还有一个限温开关,当温度超过某一值时,开关断开。风机调速电阻如图5-2所示。 风机除在停用状态不工作外,在制冷、取暖及通风状态下均可工作。 2.空调方式选择开关 空调方式选择开关用于确定空调系统的功能,即要求空调是制冷、取暖、通风还是除霜。通过驾驶员拨动开关可处在七个不同的位置:0FF-停止位置;MAX-最冷位置;NORM-中冷位置;BILEVEL-微冷位置;HEAT-取暖位置;VENT-通风位置;-除霜 位置。另外,在控制板的后面,设有真空控制开关。当驾驶员操纵空调方式选择开关

时,真空控制开关随之联动,通过改变真空通路控制真空驱动器来调节各风门的状态及热水阀的开度。 3.温度选择开关 温度选择开关是控制温度门的开关,用钢丝和温度门连接。温度选择当开关处于左半区(称之为冷风区)时,温度门关死通向加热器的风道,出来的空气是未经加热的空气。当开关处于右半区(称之为热风区)时,温度门打开通向加热器的风道,送入车内的空气是经过除湿后的暖空气。温度选择开关可在左右两半区无级连续调节,可停在任意位置,对应温度门也有确定的位置。 6.1.2真空系统执行元件 汽车空调系统的风门及热水阀一般都是由真空系统通过真空执行元件来进行控制。采用的执行元件有真空罐和真空驱动器。 1.真空罐 真空系统的真空源是来自发动机的进气歧管。随发动机的运行工况不同,进气歧管的真空度也相应不同。当怠速时,真空度最大;而上坡最大转矩时,真空度最小。其真空的绝对压力在10lPa~33.7kPa之间变化。真空度的这种变 化,将会影响真空系统的调控工作。所以设定一个真空罐,其主要作用是向系统提供稳定的真空压力,其次是储存真空,使真空系统即使在发动机停止运行时,仍能保持一定的真空度。 真空罐的构造如图5-3所示。由真空罐和真空保持器两部分组成。真空罐是一个金属罐,里面安装一个真空保持器。其工作原理如下所述。 真空罐7内的空心膜阀9和膜片6,将真空罐分成三个腔室,中腔与发动机进气歧管相联,右腔与真空执行系统相联,左腔与真空罐内腔相连。当发动机的真空度较高时,将膜片6推开。由于发动机的真空度大于真空罐,空心膜阀9膨胀开时,气孔4被打开,则真空系统成一开口通路,真空度提高。当发动机进气歧管的真空度比真空罐的真空度小时,空心膜阀9外面压力将其压扁,封闭气孔4,保持罐内真空度。同时膜片6右移,封闭发动机歧管接口2,将真空系统和真空源分开,保持真空系统和真空罐的真空度,并保持真空系统原来的工作状态。 2.真空驱动器 真空驱动器的作用是根据真空度的变化进行机械动作,控制风门和热水阀。 目前汽车空调系统中常采用的真空驱动器有两种:单膜片式真空驱动器和双膜片式真空驱动器。 (1)单膜片式真空驱动器这类真空驱动器的内部结构和外形如图5-4所示。

(整理)风道设计

3. 风道通用设计规范 3.1. 风道系统设计需考虑的因素 在汽车风道系统设计时,要保证将其制冷和采暖设备的出风均匀地送入车厢内。在满足该使用效果的前提下,尽可能地做到结构简单,制造方便,与车内内饰设计及附件相协调。风道系统设计时,需考虑以下因素: 1. 必须考虑车身总布置设计、内饰造型设计以及底盘设计中和风道设计相 关的情况; 2. 由于汽车车厢空间有限,空调汽车的风道压力损失问题较为严重,因此 在设计、布置风道时,应特别注意风道中的压力损失; 3. 要考虑风道各支管路之间的风量平衡,各支管路之间的空气流动的压力 损失差值不得超过15%,并要详细计算各支管路的沿程阻力损失; 4. 必须将风道的气流噪声控制在允许的范围内,因此要对风道的风速进行 控制。通常出风口风速控制在6.5~11m/s ,新风入口处风速5~6m/s ,主风道风速5.5~8m/s ,支风道风速4~5.5m/s ,过滤器风速1~1.5m/s ; 5. 风道不能有大的泄漏点,以保证空调系统功能的发挥; 6. 对风道要进行隔热保温处理,以减少空气在风道输送过程中的冷、热量 损失,并防止低温风道表面结露。常用的保温材料有聚苯乙烯泡沫塑料、玻璃棉、聚氨脂泡沫塑料等,为了防止火灾,车外风道最好用泡沫石棉隔热,并用石棉布包扎; 3.2. 风道中的压力损失 由于汽车车室内部的空气流动受有限的车厢空间的限制,汽车空调风道的压力损失问题较为严重,风道压力损失是由沿程压力损失和局部压力损失两部分组成。 3.2.1. 风道沿程压力损失 风道沿程压力损失是空气沿风道管壁流动时,由空气与管壁之间的摩擦、空气分子与分子之间的摩擦而产生。 风道单位长度的沿程压力损失p m (又称比摩阻)的计算式如下: 2 412ρυλs m R p =

汽车风道设计

3. I 汽车风道通用设计规范 . 风道系统设计需考虑的因素 在汽车风道系统设计时,要保证将其制冷和采暖设备的出风均匀地送入车厢内。在满足该使用效果的前提下,尽可能地做到结构简单,制造方便,与车内内饰设计及附件相协调。风道系统设计时,需考虑以下因素: 1. 必须考虑车身总布置设计、内饰造型设计以及底盘设计中和风道设计相关 的情况; 2. 由于汽车车厢空间有限,空调汽车的风道压力损失问题较为严重,因此在设计、布置风道时,应特别注意风道中的压力损失; 3. 要考虑风道各支管路之间的风量平衡,各支管路之间的空气流动的压力损失差值不得超过15%,并要详细计算各支管路的沿程阻力损失; 4. 必须将风道的气流噪声控制在允许的范围内,因此要对风道的风速进行控制。通常出风口风速控制在~11m/s ,新风入口处风速5~6m/s ,主风道风速~8m/s ,支风道风速4~s ,过滤器风速1~s ; 5. 风道不能有大的泄漏点,以保证空调系统功能的发挥; 6. 对风道要进行隔热保温处理,以减少空气在风道输送过程中的冷、热量损失,并防止低温风道表面结露。常用的保温材料有聚苯乙烯泡沫塑料、玻璃棉、聚氨脂泡沫塑料等,为了防止火灾,车外风道最好用泡沫石棉隔热,并用石棉布包扎; . 风道中的压力损失 由于汽车车室内部的空气流动受有限的车厢空间的限制,汽车空调风道的压力损失问题较为严重,风道压力损失是由沿程压力损失和局部压力损失两部分组成。 风道沿程压力损失 风道沿程压力损失是空气沿风道管壁流动时,由空气与管壁之间的摩擦、空气分子与分子之间的摩擦而产生。 风道单位长度的沿程压力损失p m (又称比摩阻)的计算式如下: 2 412ρυλs m R p = 式中:λ——摩擦阻力系数; ν——风道内空气的平均速度(m/s ); R S ——风道的水力半径(m ); R S =A/P ; A ——风道的过流横截面面积(m 2); P ——风道的周长(m ); 摩擦阻力系数λ是雷诺数Re 和管壁粗糙度n 的函数。若空气流动呈层流状态时(Re<2300),λ值与管壁表面粗糙度无关,只与Re 有关,即 λ=64/Re 当空气呈紊流状态时(Re >2300),有三种状态: ⑴当层流边界层覆盖住管壁凸起高度时,为水力光滑管,此时影响λ值的只有

客车空调送风风道设计

客车空调送风风道设计 1、评价客车空调使用效果的指标 (1)降温能力——从一定的车内高温环境降低到乘员舒适性温度环境所用的时间,时间越短,空调使用效果越好。 (2)车内温度场的均匀性——即在同一时间车内任意两点的温差,一般要求不能超过3℃ 2、降温能力决定因素 (1)空调名义制冷量Q1 不同的车长,不同车型空调的空调名义制冷量选择要由该车空调制冷负荷的决定。通常需要通过计算整车 的空调制冷负荷,工程上按车型有不同的标准来确定 旅游车、团体车——JT/T216《客车空调系统技术 条件》按人均制冷量选取 公交车、校车、机场摆渡车——CJ-T134《城市公交空调 客车空调技术条件》按车厢容积选取。 (2)冷气在风道内的热损失Q2 冷气在风道内的热损失Q2由空调风道的设计来决定。通 常与风道的长度,风道的气流阻力,风道的隔热保温能 力有关。 (3)整车的实际制冷量Q3 Q3=Q1-Q2 同等条件下整车的实际制冷量Q3越大,降温能力越强,

空调的使用效果越好。 3、 车内温度场的均匀性 车内温度场的均匀性由空调风道的设计来决定,通常涉及如 下几个因素: (1) 空调的布置——决定了风道的截面积和风道的长度,影响 了风道内压力分布,进而影响风道上每个出风口的风量。 (2) 风道出风口布置—由于车箱内不同处热负荷不同,要确保 车内温度场的均匀性,风道出风口的数量和布置要依据此 处的制冷负荷设计。 4、 风道设计重要性 由此可见,风道的设计不仅影响整车降温能力,而且影响 车内温度的均匀性,在整个空调布置设计中占据重要的位置 由于整车布置的原因,空调布置型式多变————风道外 型和设计发生变化; 由于整车不同位置热负荷不同——风道出风口设计发生变 化 5、 风道设计计算 (1)风道截面面积计算 风道总的送风截面面积 00 03600v L F m2 式中:0L —蒸发器的送风量,m3/h 。 0v —风道内冷空气的流速,一般取为5~8m/s 。

仪表板设计规范

汽车仪表板设计方法仪表板是汽车内饰中结构最为复杂, 零部件数量最多的总 成零件。仪表板的外观质量和风格决定了客户对整车内饰的 评价,它包括了许多功能性的零件,如组合仪表、音响娱乐系 统、各种电器开关、空调控制器等等零件,同时在仪表板设计 上还涉及到许多安全法规的要求,如驾驶员可视区域的要求、 头部撞击的要求、膝部撞击的要求等。所以仪表板的设计有 着较高的设计难度。 1、仪表板零件简介 仪表板总成是汽车座舱系统(COCKPIT) 的重要组成部分, 它包含的零部件种类和数量要看座舱系统的具体结构和对 它如何划分,一般而言,仪表板总成由以下几部分组成: 1.仪表板本体,它是座舱系统的载体和框架。从触感上 可分为硬塑仪表板和软化仪表板。硬塑仪表板一般用 于低价的家庭用车,如CORSA 仪表板和秦川仪表板。为 了提高仪表板的外观质量(大型注塑件上易产生注塑 缺陷)和触感,常常在仪表板的表面喷涂软触漆。另一 类是软化的仪表板,可以通过发泡材料在表皮和骨架 之间发泡,或是将带有泡沫背基的表皮复合到仪表板 骨架上来达到软化的效果。第一种方式可以制造形状 复杂的仪表板,外观和触感较好,但模具、设备的投入 较大;第二种方式只适应于较平坦的仪表板,泡沫的背 基一般为3-4 毫米,但工艺简单,投入较少。 2.各种电器仪表、开关及音响娱乐系统。这些都是一些 功能性的零件,如组合仪表、车灯开关、收音机、保险 盒、继电器盒等

3. 通 风 系 统, 主 要 由 空 调 机、 空 调 控 制 器、 各 种 风 道 和 出 风 口 组 成, 提 供 汽 车 除 霜 除 雾 功 能 及 车 内 环 境 温 度 控 制。 4. 副 驾 驶 侧 安 全 气 囊, 它 是 现 代 汽 车 必 备 的 安 全 设 备, 通 常 气 囊 系 统 由 气 体 发 生 器、 气 袋、 安 装 金 属 框 架、 气 囊 导 向 框 架 和 气 囊 盖 板 组 成。 现 流 行 没 有 气 囊 盖 板 的 气 囊, 它 是 用 激 光 切 割 仪 表 板 的 背 面,POLO 和AUDI A6 的 仪 表 板 就 是 无 缝 气 囊。 5. 手 套 箱 和 各 种 储 物 盒 6. 各 种 各 样 的 装 饰 面 板 7. 金 属 加 强 粱, 加 强 粱 承 受 了 座 舱 系 统 各 个 零 件 的 载 荷, 包 括 气 囊 发 射 的 动 载 荷 及 转 向 管 柱、 方 向 盘、 收 音 机、 组 合 仪 表 、 手 套 箱 等 的 静 载 荷。 所 以COCKPIT 都 有 强 大 的 加 强 粱。 8. 各 种 各 样 的 电 子 线 束. 以 上8 部 分 零 件 再 加 上 方 向 盘 和 转 向 结 构, 就 是 一 个 完 整 的COCKPIT 系 统 了。COCKPIT 可 以 在 仪 表 板 生 产 厂 家 进 行 预 装 配, 然 后 以 模 块 的 形 式 安 装 到 整 车 上, 可 以 减 少 整 车 厂 装 配 线 的 长 度, 提 高 效 率, 降 低 成 本, 是 目 前 国 际 上 流 行 的 生 产 方 式。 二、仪 表 板 的 设 计 流 程 Styling design Engineering & packaging design Modeling & make engineering drawing 1.市 场 调 查、 客 户 需 2.设 计 风 格 定 位 3.造 型 方 案 初 始 效 果 图 4. 最 终 完 善 效 果 图 5. TAPE DRAWING 6. 完 成rough surface 7. 制 作sitting buck & clay surface 8. 扫 描clay 模 型 11.假 人 布 置 12.人 体 工 程 学 研 究 13.仪 表 板 结 构 布 置(5 个 主 断 面) 14.产 品 结 构 设 计(BAP 设 计) 15.产 品 零 件 造 型 16.产 品 工 程 图 纸 输出信息 输出信息