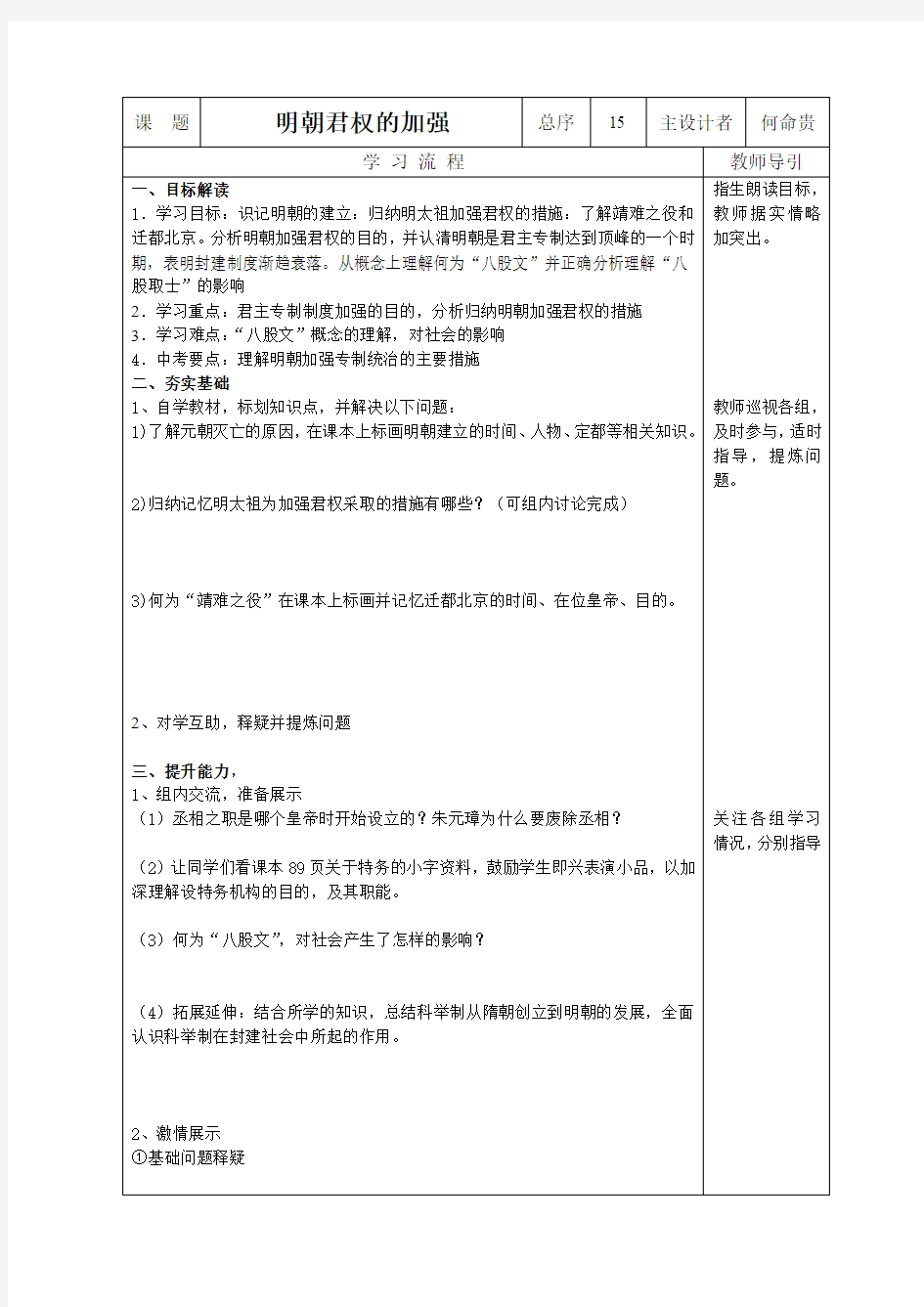

人教版七年级历史15课导学案

人教版七年级历史下册第二课导学案(附答案)

第2课“贞观之治” 一、唐朝的建立 618年,李渊建立唐朝,定都长安。李渊就是唐高祖。 二、唐太宗“贞观之治” 1、主要内容措施:①吸取隋亡历史经验教训,重视人民群众的力量。 ②重视发展生产,开垦荒地、减轻农民的赋税劳役。 ③崇尚节俭,节制享受欲望。 ④合并州县,整顿吏治。 ⑤任用贤才、虚心纳谏:“房谋杜断”—房玄龄和杜如晦;魏征为著名谏臣。 ⑥大兴学校,发展科举。 2、效果评价:唐太宗统治时期,政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强,成为世界上的强国,我国的封建制度发展到顶峰。 3.秦亡汉兴,隋亡唐兴有什么共同之处? 答:秦隋:都完成了统一后很快灭亡;都是因为统治者的残暴无道,整治黑暗;都爆发了大规模的农民起义。 汉唐:统治者都吸取了前朝的教训,出现了繁荣的局面;都轻徭薄赋,整顿吏治,任用贤良;都成为影响当时世界的大国。 比较汉武帝与唐太宗的历史功绩

三、女皇武则天 1、我国历史上唯一的女皇帝。晚年称帝,改国号为周 2、武则天当政期间,继续实行唐太宗发展农业生产、选拔贤才的政策,使社会经济进一步发展,国力不断增强。人称她的统治“政启开元,治宏贞观” 本课考点精练 一、选择题: 1、下列不属于唐太宗的政治主张的 有() A、皇帝要勤于政事 B、大臣要廉洁奉公 C、政府要轻徭薄赋 D、君臣要讲气派

2、我们今天肯定武则天,主要是因 为 ( ) A、她是我国历史上唯一的女皇帝 B、她临朝处政,开创殿试 C、她重用人才,奖励农业生产 D、她在“贞观之治”与“开元盛世”之间起到了承前启后的作用 3、“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”说出此话的皇 帝是() A、汉高祖 B、汉光武帝 C、唐高祖 D、唐太宗 4、前后向唐太宗进谏二百多次的著名谏臣是 ( ) A、房玄龄 B、杜如晦 C、魏征 D、姚崇 5、你可知道隋炀帝是在何时被部将所杀死的吗? ( ) A、589年 B、618年 C、907年 D、1840年 6、唐太宗与汉文帝有哪些共同之 处() ①提倡节俭,节制欲望②轻徭薄赋 ③曾经免除田租④励精图治,出现盛世局面 A、①②④ B、①③④ C、②③④ D、①②③④

第15课《无言之美》导学案(含答案)

九下第15课《无言之美》导学案(含答案) 教学目标 1.阅读文章,把握作者行文思路。 2.学习举例论证的方法。 3.学会从生活中细微之处发现美的存在。 4.认识艺术中的无言之美,培养良好的审美素养。 教学重难点 1.阅读文章,把握作者行文思路。 2.学习举例论证的方法。 3.认识艺术中的无言之美,培养良好的审美素养。 教学过程 一、导入新课 A:大漠孤烟直,长河落日圆。 B:大荒漠中一缕炊烟升起,因为没有风,所以它显得特别直;远方横着一条大河,落日好像自河面上升起,看起来格外的圆。 比较A与B两个句子,你觉得哪个句子更美,更能打动你 学生明确:A句,虽然B句描写得十分详细,还包括了A句中的景物,但是,它却没法像A句一样呈现出悲凉雄浑的意境。 教师再问:明明B句描写得更加详细,为何反而还达不到A句的效果呢难道是因为说得太多反而不够好也许,今天的课文内容,能解答这个疑问。 【教学预设】 教师亦可以选择其他意境深远的诗句作为教学导入,引导学生关注中国古典诗歌中的意在言外之句,引导学生关注文学作品中的“无言”现象,以便于深入把握课文。 二、知识梳理 1、走进作者 作者朱光潜笔名孟实籍贯安徽桐城人 评价现代美学家、文艺理论家,是我国现代美学的开拓者和奠基者之一,也是第一个在中国广泛介绍西方美学的人。 代表作《文艺心理学》《谈美》《西方美学史》 三、字词积累 1、重点字 附丽(fù) 意蕴( yùn) 寂寥(liáo) 谚语(yàn) 急促(cù) 颦( pín) 心旷神怡(yí) 易错警示 “拈”应读“nin”,不读“lian”;“颦”应读“pin”,不读“ping”。 2、形近字 笼(lòng)笼罩峨(é)峨眉 笼(lóng)葱茏峨(é)巍峨 记忆方法 用“竹”草木条编成的盛物器或罩物器是“笼”,“草木”青翠茂盛是“茏”。 3、重点词

(人教版)七年级历史下册学案-第10课_蒙古族的兴起与元朝的建立

第10课蒙古族的兴起与元朝的建立 【学习目标】 1.了解铁木真统一蒙古的基本史实及建立蒙古政权的时间,知道蒙古灭西夏与金的史实 2.识记元朝的建立与统一的相关史实 3.理解忽必烈推行汉制的原因及影响 【学习重点】蒙古族的兴起;元朝的建立 【学习难点】成吉思汗统一蒙古的积极作用 【学习过程】 一、自主学习 1.________族是中国北方一个古老的民族,过着游牧的生活 2.________于1206年完成了__________的统一,建立了蒙古政权,被尊称为___________。 3. 年西夏灭亡。 4.蒙古和南宋结盟,南北夹击金朝。年,蒙古灭金。 5.金朝灭亡后,南宋和蒙古直接__________的局面形成。 6.1260年忽必烈继承汗位后,施行“”的方略,广开言路,整顿吏治,注重农桑。 7.1271年,改国号为元,次年定都于________。 8. 年,元军攻入南宋都城_________,南宋灭亡。南宋大臣陆秀夫、________等人继续 展开抗元斗争。 9. 年,元朝完成了全国的统一。结束了我国历史上较长时期的局面,为统 一多民族国家的进一步发展奠定了基础。 二、合作探究 “人生自古谁无死,留取丹心照汗青”是文天祥的著名诗句。既然肯定元朝统一全国的历史意义,为什么还要赞扬文天祥抗元?文天祥有哪些精神值得我们学习? 三、练习巩固 1.蒙古史书中记载:“没有逃避地方,只有冲锋打仗。没有平安幸福,只有互相杀伐。”最终 改变这种局面的是以下哪位历史人物()

A.铁木真 B.忽必烈 C.阿保机 D.阿骨打 2.成吉思汗被美国《华盛顿邮报》评选为“千年风云第一人”,下列内容与成吉思汗有关的是 ( ) ①统一蒙古各部②建立蒙古政权③灭亡南宋④定国号为元 A.①③ B.②④ C.①② D.③④ 3.南宋和蒙古直接对峙局面开始形成于() A.西夏灭亡后 B.金灭亡后 C.契丹灭亡后 D.匈奴灭亡后 4.在我国历史上,蒙古族曾建立了一个疆域空前辽阔的元王朝,其建立者是() A.成吉思汗 B.忽必烈 C.阿骨打 D.阿保机 5.下列不属于忽必烈即位后采取的措施是() A.广开言路 B.整顿吏治 C.注重农桑 D.改用汉姓 6.统一是一个国家和民族的主流。我国历史上结束了五代十国、辽、宋、夏、金分裂,实现大 一统的朝代是() A.秦朝 B.隋朝 C.元朝 D.清朝 7.阅读下列材料,回答问题。 材料:“一代天骄”结束了蒙古大草原部落间的纷争,建立了强大的蒙古汗国。忽必烈建立了我国历史上第一个由少数民族首领当皇帝的统一王朝。 (1)材料一中的“一代天骄”是谁? (2)“我国历史上第一个由少数民族首领当皇帝的统一王朝”是指哪个朝代? 四、课后反思 参考答案: 一、1.蒙古 2.铁木真蒙古草原成吉思汗 3.1227 4.1234 5.对峙 6.治国安民 7.忽必烈大 都 8.1276 临安文天祥 9.1279 分裂割据

北师大版四年级英语下册第十五课导学案

董家河乡双冢中心小学_四英__学科新课程有效教学导学案 授课年级四年 级 学科英语课型 问题生成 解决课 授课教 师 王婷 课题Lesson 15 Are you ready for a Quiz? 课时 一课 时 授课时间 教材 分析 本课主要主要是一个检测,检测学生对本单元知识的掌握情况。 学生分析 学生能听懂老师的课堂用语并做出相应反应,喜欢并愿意做简单的角色表演,在老师的调动下,能够积极、主动地投入到英语学习中来。 设计理念 先学后导,旨在让学生学会结构化预习、在小组学习中学会与人交流、合作分享,进一步学会学习,学会生活。创设情境,引起学生兴趣,使学生能够自主的探究学习。 教学目标一、知识与技能: 1 能听懂、会写一年中十二个月份的单词,表天气的单词,以及表示 “第……”的序数词。 2 能听懂会说询问日期、星期、天气、时间的对话,并能在日常生活中 灵活正确的运用。 3 朗读要求读应正确,语言、语调自然流畅畅。书写规范、美观。 二、过程与方法:教师领读课文——小组交流导读单——全班展演——质疑、释疑——小结,评价。 三、情感、态度与价值观: 培养学生合作学习的习惯。。 教学重、难点1 能听懂、会写一年中十二个月份的单词,表天气的单词,以及表示 “第……”的序数词。 2 能听懂会说询问日期、星期、天气、时间的对话,并能在日常生活中 灵活正确的运用。 教学方法引导学生质疑、讨论、交流、朗读、巩固关键问题学生在课前要认真做好结构化预习 教学准备一案两单,词卡、录音机、磁带。

教学过程设计第___一____课时 教学环节时间 安排 教学内容教师行为 期望的 学生表现 创设情境,导入新课2分 钟 谈话导入,激发兴 趣 教师用激昂的 语言和饱满的 精神带动学生 热情高涨,精神饱满 自主阅读,初步感知5分 钟 能听懂、会写一年 中十二个月份的单 词,表天气的单词, 以及表示 “第……”的序 数词。 教师巡视检查 学生的学习情 况 人人动手动笔自主学 习 深度预习,同伴交流15 分钟 能听懂会说询问日 期、星期、天气、 时间的对话,并能 在日常生活中灵活 正确的运用 巡回指导,多鼓 励学生 用心读文,做好课文 理解记载 小组学习,合作讨论10 分钟 对照导读单中的题 目讨论学习,质疑 释疑 巡回指导,多鼓 励学生 积极发言,未汇报 的学生仔细听,及时 补充 问题训练,小组评价8分 钟 发放《拓展训练单》 小组完成并评价 教师巡视检查 学生的学习情 况 认真完成训练,并及 时评价 板书 设计 Lesson 15 Are you ready for a Quiz? 教学 反思

八年级历史下册第二单元第5课三大改造学案人教版

第5课三大改造 【学习目标】 1.记住农业、手工业社会主义改造的形式与政策 2.知道国家对资本主义工商业的社会主义改造政策 3.认识三大改造的实质、意义和缺点 【学习重点】三大改造的方式 【学习难点】三大改造的实质 【学习过程】 一、自主学习 1.农产品满足不了建设的需要;农民也有进行的要求。 2.引导农民参加,走集体化和共同富裕的道路。1955年,全国掀起的高潮。 3.1956年,90%以上的个体手工业者参加了。 4.1956年初,资本主义工商业的社会主义改造出现了全行业的高潮。 (创举:政策) 5.到1956年底,实现了生产资料私有制向社会主义制的转变。制度在我国建立起来。我国从此进入社会主 义______阶段。 6.在社会主义改造工作的后期,也存在着、、等缺点。 二、合作探究 你认为三大改造在当时对推动我国社会发展起了什么作用? 三、练习巩固 1. 新中国成立以后,国家对农业进行社会主义改造的最主要原因是() A.小农经济必然导致两极分化 B.农产品满足不了国家工业化建设的需要

C. 农民要求实现合作化 D. 农民生产积极性不高 2.“长鞭呀,那个一呀摔呀,拍拍地响哎……沿着社会主义大道奔前方……”这是过去的一首老歌的歌词, 它反映了农民满怀豪情走上社会主义道路的心情。你知道我国农民走上社会主义道路是在() A.中华人民共和国宣布成立时 B.过渡时期的总路线公布之后 C.社会主义三大改造基本完成 D.第一个五年计划实施初期 3.新中国成立以后,国家对手工业社会主义改造的方式和哪个部门相似() A.资本主义工商业 B.农业 C.银行业 D.畜牧业 4.下列哪种方式使我国对资本主义工商业的改造和平、胜利完成() A.无偿没收 B.成立股份公司 C.建立生产合作社 D.实行公私合营 5.社会主义三大改造的基本完成标志着我国() ①基本实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变②社会主义制度基本建立③已经由农业国转变 为工业国④开始进入社会主义初级阶段 A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④ 6.请结合课文相关内容回答下列问题。 (1)说说建立农业合作社的必要性。 (2)三大改造的实质是什么?三大改造的完成有什么重要意义? 四、课后反思 参考答案: 一、1.国家工业化建设互助合作 2.农业生产合作社农业合作化 3.手工业生产合作社 4.公私合营赎买 5.公有社会主义初级 6.要求过急工作过粗改变过快 二、三大改造实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务,标志着我国初步确立了社会主义的

七年级历史下册第12,13课导学案

梁河学校七年级历史导学案总第 12课时 班级:学习小组:姓名: 温故知新,风采展示 是我国历史上第一个由少数民族贵族为主建立的全国性的统一王朝。 行省制度:元朝在中央设,地方设,简称“”。 管辖台湾:元朝在澎湖岛设置了,负责管辖和(今台湾),这是历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构。 管辖西藏:在中央设立,直接统辖西藏,正式成为中央直接管辖下的一个地方行政区域。 二.自助探究,交流展示 知识点一繁华的都市生活 宋元大都市:北宋时的、南宋时的、元朝时的,都是当时闻名世界的大都市。

热闹的庙会:北宋开封,每月举办多次庙会。寺庙内外人流如潮,进行各种商品交易,还有傀儡戏、舞剑、杂技等的各种表演。元宵节时,相国寺的大殿前设乐鹏棚,供皇家乐队演奏,吸引着众人前来观赏,热闹非凡。 热闹的瓦子 原因:随着城市的繁荣,宋代的不断壮大,市民文化生活也丰富起来。 瓦子的含义:开封城内有许多娱乐兼营商业的场所,叫作“”。 勾栏的含义:瓦子中圈出许多的圈子,称为“”。 娱乐活动:勾栏内商业广告琳琅满目,有各种艺人在这里卖艺谋生,比如说书的、唱曲的、演杂剧的、耍杂技的、表演蹴鞠的,令人眼花缭乱。 商业活动:瓦子里有许多摊位,有卖饮食、药材、古玩、字画的,还有剃头、相面、算卦的,十分热闹。 杂居 内容:包含了说唱、杂技、歌舞、傀儡等技艺在内,在大城市和地方郡邑的集市、繁华市区、勾栏瓦舍等场所进行演出。 形成:形成于。元朝建立以后,元杂剧在为中心的北方地区兴盛起来。元朝南北统一后,元杂剧传入南方,演出活动遍及城乡各地,为广大民众所喜爱。 节日:今天的传统节日如、、等,在都有了。一些节日的习俗,如春节的燃烧鞭炮、相互拜年,元宵节的挂彩灯,划旱船,的吃粽子、赛龙舟等,一直流传至今。 知识点二宋词 含义:词是一种新体诗歌,句子有长有短,也称长短句,便于吟唱。每首词依据乐谱的要求,有一定的格式,叫作词牌,如《念奴娇》《满山红》《蝶恋花》等。 形成和发展:在唐朝时依旧出现,经五代到两宋,得到很大发展, 。 内容:词的内容开始大多是描写女性伤离怨别的心境或花前月下的景色,到宋代有较大的变化,风格多样,内容广泛。

语文八年级上册第15课导学案及答案

15、《说“屏”》 学习目标: 1、掌握字词. 2、把握文章主要内容,欣赏文章美点 3、体会作者对“屏”的感情 学习过程: 前置作业 1.细心积累生字词 帷()幕伧()俗忒()文化休憩()2、用文中句子回答什么是屏?调动自己的知识积累,给屏作一解释 3、作者介绍了关于屏的那些知识? 4.根据文中关于屏的知识,用以下的形式说话 △假如时光倒流500年,你是屏风店的老板。 a、你将如何向顾客介绍屏风这种器具? b、你将如何向顾客介绍摆放屏风的注意点? c、你将进购什么特点的屏风,使你生意兴隆,财源广进? 课堂探究 5、探究理解文中古诗词的意思,感受浓浓的诗意和作用 6、文中运用哪些说明方法?并分析其作用

7、体味语言,把握写作特色 8、阅读课文2-5段,完成下列各题 1.给文中加点的字注音 忒()倚()膝() 2.“屏可以分隔室内室外”,在第一段中起什么作用?屏除了分隔作用,还有什么作用? 3.概括第三段的段意 4.作者认为屏风怎样设置才合适? 5.概括上文的中心意思 当堂检测 阅读后答问: ①人的皮肤由表皮、真皮和皮下组织三部分组成。指纹就是表皮上凸起的纹线。由于人的遗传特性,虽然指纹人人都有,但各不相同。伸出你的手仔细观察,就可以发现指纹也分好几种类型:有同心圆或螺旋形纹线,看上去像水漩涡的,叫斗型纹;有的纹线是一边开口的,就像簸箕似的,叫箕型纹;有的纹像弓一样,叫弓型纹。据说,全世界50多亿人,还没有发现有两个指纹完全相同的呢。 ②正因为指纹的这一特性,它很早就引起了人们的兴趣。在古代,人们把指纹当作“图章”,印在公文上。据说,在一百多年前,警察就开始借助指纹破案。近年来,指纹又和电脑成了好朋友。科学家已研制出一种“指纹锁”,这种锁的钥匙就是指纹,当人们开门时,只要用手按一下设在门上的电脑开关,电脑就能很快识别开门的人是不是主人,如果是的话,门马上就会自动打开了。 ③小小的指纹将来究竟还会有哪些新的用途?新的迷宫等着我们去探索,去寻求。 1.上文说明的主要内容是() A.指纹的特性和类型。 B.指纹的特性和用途。

八年级历史下册(全册) 导学案

课题第1课中华人民共和国的成立 科目历史年级八班级__ __姓名制作人张兴良审批______________ 一、课前预习要求 认真阅读课文内容,并思考课文P4页“思考与讨论”和试完成课后“参与园地”的练习。 二、学习目标 1、了解第一届中国人民协商会议、开国大典、西藏和平解放等知识要。 2、阅读资料概括表达毛泽东为人民英雄纪念碑所题文字的历史含义和现实意义,开国大典的盛况,祖国大陆统一的实现。 3、感悟新中国是在经历了百余年的屈辱、抗争和探索之后,才建立起来的,我们一定要热爱祖国,把她建设得越来越繁荣富强。 三、导学指导与检测 (1)中国人民政治协商会议第一届全体会议于年月在召开。 (2)参加政治协商会议的有中国共产党、各民主党派、各民族、人民团体代表等这说明了。 (3)大会的内容: ①制定《共同纲领》内容:确定了新中国的名称、新中国的性质;《共同纲领》性质:起了作用, ②大会选举为中央人民政府主席 ③大会确定了、、、。 (4)中央人民政府委员会举行第一次会议任命为政务院总理兼外交部长, 为中国人民解放军总司令。 (5)新中国成立的意义 ①标志着革命取得胜利; ②标志着中国人民时代已结束 ③中国人民是国家主人 (7)年月西藏以方式解放的。西藏地方政府派出以为首的代表团与中央政府谈判。 四、合作探究与检测 1.简述中华人民共和国成立的历史意义? 答:国内意义:开辟了中国历史的新纪元;结束了中国半殖民地半封建社会的历史阶段,标志着新民主主义革命的伟大胜利。从此中国成为一个真正独立自主的国家,人民大众成为国家的主人。 国际意义:极大地改变了世界政治力量的对比,壮大了世界和平民主与社会主义阵营的力量,鼓舞了世界被压迫民族和被压迫人民争取解放的斗争。 2.列举中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的主要决定。 答:①通过了起临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》;②选举了中华人民共和国中央人民政府委员会;③以五星红旗为新中国国旗;④以《义勇军进行曲》为代国歌;⑤将北平改名为北京,作为新中国的首都;⑥新中国采用公元纪年;⑦在天安门广场建立一座人民英雄纪念碑。 3.毛泽东在中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕词中说“中国人民从此站立起来了”。联系有关史实,说说你对这句话的理解。 答:我对这句话的理解是:新中国成立,国家获得独立,民族获得解放,人民当家作主,建立社会主义国家,改变了落后挨打的局面,提高了国际地位。 4.说说国旗的规范和它的象征意义。 答:国旗的样式为:旗面为红色,长方形,长和高为3与2之比,左上方缀黄色五角星5颗,1星较大,其外接圆直径为旗高十分之三,居左;4星较小,其外接圆直径为旗高十分之一,环拱于大星之右,

人教版小学四年级语文下册第十五课导学案

15.一个中国孩子的呼声 学习目标: ①、认识“卓”“盔”等7个生字,会写“牺牲”等14个生字。 ②、理解信的主要内容,体会作者表达的真挚情感,树立热爱和平、维护和平的信念。 ③、理解含义深刻句子的意思。 ④、有感情地朗读课文。 学习重点:抓住文章重点句子,体会作者表达的思想感情。 学法提示: 首先自读课文,感知这封信的内容,思考:这个孩子是谁?他为什么发出这样的呼声?这只是一个中国孩子的呼声吗?然后抓住重点句子,体会作者表达的思想感情,再通过感情朗读、思考、交流等手段感受作者悲痛、缅怀、渴望和平的情感。 课前准备: ①、课下搜集关于伊拉克战争、阿富汗战争等资料,了解当今世界战事。 学习过程: (一)、课前预习 1、通过充分自读课文,争取做到正确流利的朗读课文,并且很好的完成下列任务:①、我能把加点字的音节补充完整,并组词。 zh k k w m 卓.越蓝盔.,凯.旋手腕.弥.漫 11

x zh 威胁.驻.军●对()个,错()个 ②、瞧,本课的生字我都会写了。 (xīshēng) (kǎi xuán)(zhēng fú) (ā yí) (jīng jì (gòng xiàn) (shén shèng)(zuìè)(jiàn kāng) (yǒng zhù rén jiān) (zhí xíng) ③、我理解并批注了这些词语的意思如:“蓝盔、征衣、军事观察员……”这些词我通过上网查找理解的,有 ;向老师请教的,有;查字典的,有 2、我会听写“牺牲、罪恶、执行、维护、给予、素质、沉浸、凯旋、经济、遗体、硕士、贡献、圣坛、健康、威胁、呼吁、妻子、充满”等词语。 3、通过自读课文,我知道这篇文章是写给的一封信。信的正文首先写了,接着写了 ,最后呼吁 。让我感受到作者的心情。我还知道了是在呼吁,他发出呼吁,他因为 呼吁。 4、我把疑问批注在课文的空白处准备课堂交流: 5、我要记住课前搜集到的相关资料课上与同学交流 22

七年级历史下册第17课导学案

备课日期:授课日期:主备人:刘美善总课时:审核:课题:郑和下西洋和戚继光抗倭 学习目标1. 概述郑和下西洋的史实。 2. 讲述戚继光抗倭的史实,感受中国人民反抗侵略的英勇斗争精神。 学习重点: 学习难点: 学习疑问与笔记t 教学内容 一、课前回顾 ※温故知新:明朝前期加强皇权的措施有哪些? 二、预习交流 (一)、郑和下西洋 1、条件和目的 ⑴条件:明朝前期,国力; ⑵目的:①扩大明朝的; ②加强与的联系。 2、概况 ⑴时间:1405—1433年; ⑵次数:先后次; ⑶航海规模(第一次):人多,船艘; ⑷到达范围:到过亚非多个国家和地区,最远到达 东海岸和沿岸。 3、意义和影响 ⑴促进了我国与亚非各国的和; ⑵比欧洲航海家远航印度和美洲早; ⑶是世界史上的空前壮举; ⑷为的开发做出了重大贡献。 (二)、戚继光抗倭 1、倭寇及其危害 ⑴倭寇:明朝初年,的一些武士、商人和海盗组成武装集团,经常骚扰我国东南沿海地区,沿海人民把他们叫做倭寇。 ⑵、危害 明朝中期,海防松弛,东南沿海的奸商勾引倭寇上岸,共同抢劫分脏。他们到处烧杀掳掠,使百姓的遭到巨大损失。 2、戚继光抗倭 ⑴戚继光抗倭的经过: ①16世纪中叶,戚继光受命组织抗; ②戚继光组建纪律严明、英勇善战的开赴台州抗倭; ③荡平境内的倭寇; ④赴福建、广东和共同作战,取得抗倭斗争的最后胜利。 ⑵戚继光抗倭取得胜利的原因: ①这是一场反侵略的战争,符合人民的利益; ②纪律严明、英勇善战; ③“戚家军”与其他爱国军民配合作战,体现了; ④戚继光具有卓越的才能。 ⑶评价戚继光;戚继光是一位英雄。 二、展现提升 相信自己,我能行。通读课本,试着完成下面的知识要点。 ※相关链接:(根据相关链接,通读第二遍课文,看看有没有新的认识和新的收获。) 戚继光(1528年11月12日-1588年1月5日) 字元敬,号南塘,晚号孟诸,汉族,山东登州人。明代著名抗倭将领、军事家,与俞大猷齐名。率军之日于浙、闽、粤沿海诸地抗击来犯倭寇,历十余年,大小八十余战,终于扫平倭寇之患,被现代中国誉为民族英雄,卒谥武毅。世人称其带领的军队为“戚家军”。有多部军事著作及诗作传世,戚继光纪念馆现为福建省爱国教育基地。另有,电影电视剧《戚继光》上映联播。 四、梳理巩固:『通读第三遍课文,合作完成下面的问题。』 1、你认为郑和下西洋取得成功的原因有哪些? 2、想一想,戚家军为什么会受到人们的崇敬? 五、达标检测 1.派遣郑和率领船队下西洋的皇帝是() 三一学校_七__年级___历史__学科导学案

第15课心声导学案教案

第15课心声导学案教案 篇一:第15课心声导学案第15课《心声》学案授课班级:授课时间:主备人:邵三群审核:孙孝智教师寄语:放开包袱,展现心灵。学习目标1.知识与技能:简要复述小说内容,培养学生的概括能力;xK b1.C om ⒉过程与方法:通过课前预习课文,整体感知:理解文章主题和细腻的心理描写;联系自己的生活经历,明白小说所反映的问题。⒊情感态度和价值观:展示自己的个性,从文中摄取有益的东西,提高人文素养。学习方法⒈认真朗读课文,整体感知,概述小说内容⒉细读课文,理解人物形象刻画3.合作交流根据本课的特点,注重培养自己阅读的速度和文章概括能力,以及培养自己对文章主题的把握,细腻心理描写的品析。学习过程一、阅读课文、复述故事情节结构:公开课前→ 回家路上→ 次日放学→ 公开课上(想读课文)(偷读课文)(听读课文)(终读课文)二、生生互动小组讨论,深入探究通过人物形象的刻画所体现的主题。⒈同学们读了课文以后,想想文中出现了哪些人物?⒉主要描写了哪几人?⒊你最喜欢哪个人物?结合小说内容,简述你的看法、理由。)⒋本文在塑造李京京这个人物形象时,作者运用了多种人物描写方法,请大家举例说说。(语言、动作、神态、心理,举例略)三、深入体会文中有直接的心理描写,如上面1-3句及“树林里对爷爷,对妮儿的思念”;有间接的心理描写,如4-6句中希望自己得到朗读机会。这些描写,细腻而真切地写出了李京京的心理历程,使人物形象刻画得真实、丰满。1、文中李京京最迫切的愿望是什么?(想朗读课文)2、为什么特别渴望在公开课上读一读课文?提示:为什么凡卡的故事能深深打动李京京,甚至使他在朗读时涌出了泪水。3、由李京京读课文这件事,你认为朗读课文最重要的因素是什么?提示:模仿赵小桢的读法、学学李京京的朗读〈课文第56自

人教版八年级历史下册第8课《伟大的历史转折》导学案

八年级历史下册导学案 编制:审核:班级:姓名:时间:编号: 第八课伟大的历史转折 【课标要求】认识中国共产党十一届三中全会是我国社会主义现代化建设史上的伟大转折。 【学习目标】1、掌握十一届三中全会召开的背景、内容、时间、历史意义。2、理解十一届三中是建国以来党的历史上具有深远意义的转折。3、归纳十一届三中全会后,中国民主与法制建设取得了哪些进展?有什么重要意义? 【学习重点】十一届三中全会 【学习难点】关于真理问题的讨论与十一届三中召开的内在联系 【学习方法】分析资料、设疑讨论、合作探究 【自主学习】 一、十一届三中全会 1.年底,中共中央在北京召开十一届三中全会,这次会议彻底否定“”方针,重新确立解放思想、的思想路线;停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,作出把党和国家的工作重心转移到上来,实行的伟大决策;会议实际上形成了以为核心的党中央领导集体。 2.是建国以来党的历史上具有深远意义的转折。它完成了党的思想路线、 政治路线和组织路线的拨乱反正,是的开端。从此,中国历史进入社会主义 的新时期。 二、民主与法制建设的加强 十一届三中全会后,的工作在全国展开。 【合作探究】 讨论:说说十一届三中全会对中国社会的发展有哪些重大影响。 【课堂小结】 伟大的历史转折十一届三中全会(背景、内容、意义) 民主与法制建设加强(①1980年②成果③意义) 【当堂检测】 填一填: 1、在十一届三中全会召开前,引起全国上下不满的方针是。 2、十一届三中全会之后,党和政府实行的政策是 3、成为建国以来党的历史上具有深远意义的转折是 4、新时期比较完善的宪法是年颁布的第四部《》。 5、1980年,党中央为___________恢复名誉,使党的历史上最大的冤案得到平反。 选择题: 1、建国以来党的历史上具有深远意义转折意义的会议是() A十一届三中全会B十二大C十三大D十四大 2、十一届三中全会决定把党和国家的工作重心转移到() A社会主义经济建设上来B阶级斗争上来C工人队伍的整顿上来C解决工人下岗问题

七年级历史导学案-第7课

班级:姓名:组别:组长: 第七课战国争雄 点击新目标 1、记住战国时期的起止时间,记住“战国七雄”; 2、了解战国时期战争的特点和著名战役及军事家; 3、理解“合纵”与“连横”的含义。 链接旧知识 1、齐读上课知识建构 2、填一填: 春秋时期起止时间;春秋五霸:、、、上节课所涉及到的成语有: 课前导学 一、初读课文、勾划要点、完成填空 1、战国的起止时间是: 2、战国七雄: 3、战国时期的战争:A武器改进、军队构成变化、攻防技术提高; B战争规模扩大,争夺激烈; C著名战役的发生 D重要军事家的涌现: 4、战国时期的外交A :“合众势以攻一强” B :“事一强以攻众弱” 二、写一写 右图为战国形势图。请回答问 题 (1)请填出图中战国七雄的 地理位置。 A B C D E F G (2)H和I是战国时期两个著 名战役的地点,请分别写出这 两地的地名。 H I 三、战国时期的外交: 战国七雄之间关系错综复杂,“合众”与“连横”之争成为战国纷争的重要内容 1、根据教材41页内容,用简要语言说明“合众”与“连横”策略:

“合纵” “连横” 2、读课文42页内容,说说,在“合纵”与“连横”之争中,一些研究纵横之术的读书人十分活 跃,其中最突出的代表是谁? 课堂大练兵 一、夯实基础 1.下列国家,既是西周初年分封的诸侯国,又在春秋时期称过霸,还是战国七雄之一,这个国家是() A.齐国 B.秦国 C.楚国 D.赵国 2. 要想了解中国古代的军事,探索战争的规律,下列朝代中,我们最应该关注的是() A.夏朝B.商朝C.春秋D.战国 3.战国时期,七国之间战争不断。主要的兵种有() A.车兵 B.步兵和骑兵 C.水兵 D.藤甲兵 4.战国时期促使兵种发生变化的根本原因是() A.军事家的思想发生了变化 B.作战环境发生了变化 C.统治者的个人喜好 D.经济的发展,铁兵器的出现 5.“纸上谈兵”的成语典故源自于长平之战,指缺乏实战经验,惯于空谈兵法,战争中一败涂地的赵括。交战双方是() A. 秦国和齐国 B.魏国和赵国 C. 秦国和楚国 D.秦国和赵国 6.下列战役中,属于战国时期著名战役的是() ①城濮之战②涿鹿之战③围魏救赵④长平之战 A.①② B.②③ C.③④ D.①④ 7.在战国七雄中,位置最西的是诸侯国是() A.燕国 B.赵国 C.魏国 D.秦国 8. 战国后期,主张合纵的诸侯国不可能有() A.秦国B.赵国C.楚国D.燕国 9.下列诸侯国中,既属春秋五霸,又是战国七雄之一的是() A.齐国 B.晋国 C.吴国 D.宋国 10.下列关于春秋战国时期诸侯争霸和兼并战争的评价,正确的有() ①争霸战争给社会带来种种灾难②争霸的结果有利于国家走向统一 ③争霸中一些国通过改革加强自身力量④华夏族和其他各民族的融合加强 A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②④ 二、巩固提高 阅读材料: 材料一:“纵者,合众弱以攻一强也;横者,事一强以攻众弱也。” 材料二:战国时期,秦楚两个诸侯大国相互对立,经常作战。有的诸侯小国为了自身的利益与安全,时而倾向秦,时而倾向楚。比喻人反复无常。宋·晁补之《鸡肋集·北渚亭赋》:“托生理于四方,固朝秦而暮楚。”

人教版历史七年级下册(2016) 第15课 明朝的对外关系 学案(无答案)

七年级历史(下册)学案 第15课明朝的对外关系 班级_______ 姓名________ 【学习目标】 1.掌握郑和下西洋的条件、目的、概况及历史意义; 2.知道戚继光抗倭的史实,会评价戚继光。 教学重点:郑和下西洋和戚继光抗倭 教学难点:郑和成功实现远航的原因和影响。 【学习过程】 ●知识梳理(将学习内容在书中画线和标记) 1、郑和下西洋 (1)背景(条件):15世纪初,明朝经济,国力,成为当时世界上的。 (2)明成祖称帝后,派率领船队出使。 (3)目的:主要目的是为了提高明朝在国外的________和,“示中国富强”,同时也用中国的去换取海外的奇珍。 (4)概况:从____ __年到年,________先后七次率船队下“西洋”。船队从出发,先后到达和的30多个国家和地区,最远到达________________和沿岸,访问当地的首领,赠送物品,与当地居民进行交易。 (5)地位:的远航,时间长,规模大,堪称世界航海史上的空前壮举。(6)意义:增进了中国同________国家和地区的相互了解和友好关系,开创了西太平洋与印度洋之间的________________________,为人类的航海事业作出了伟大贡献。 2、戚继光抗倭 (1)倭寇:元末明初,在中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫的____________和奸商。 (2)倭患:明朝中期,国力减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗。所到之处,无恶不作,沿海各地遭到重大

破坏,时称“”。 (3)经过:________率戚家军南下浙江抗倭,在________九战九捷,后又与其他抗倭将领消灭__________、________地区的倭寇,使__________的倭患基本解除。 (4)评价:戚继光领导的抗倭战争是一场__________的战争,他是我国历史上一位伟大的____________和爱国主义者。 ●合作探究(集体的智慧是无穷的,携手解决下面问题吧! 1、读图题: 图一图二 (1)图一中的人物是谁?他能够实现成功远航的主要原因是什么? (2)图二中的人物是谁?他抗倭的地点在哪里?请用一句话评价他。 2、材料题“封侯非我意,但愿海波平。” 请回答:材料表达了戚继光的什么意愿(不得用材料中的原话作答)?他最突出的功绩是什么? ●知识建构:

《第15课 钢铁长城》教学设计(附学案)

第15课钢铁长城 1 教学分析 【教学目标】 【重点难点】 教学重点:现代化海军、空军、导弹部队的建立和发展,了解当前我国国防建设的新动向。 教学难点:国防力量的强大与国家综合国力增强的联系,理解国防建设与经济建设协调发展的关系。 2 教学过程 一、导入新课

教师:这就是凝聚着中华民族智慧的万里长城,当初统治者修筑长城的目的是什么呢? 学生回答:是为了抵御外族的掠夺和屠杀,保卫国家安全。 教师:对,如今我们不再依靠长城来保卫国家的安全,古老的泥土城墙被现代化装备的中国人民解放军这座钢铁长城所取代,但长城仍是国防的象征。今天我们就一起来了解一下中国人民解放军是怎样成为钢铁长城的。 二、新课讲授 目标导学一:陆、海、空军的建设 (一)陆军 1.图片展示: 某重装陆军部队 2.教师提问:中国人民解放军陆军是何时建军的? 提示:1927年8月1日。 3.教师讲述:新中国成立后,陆军的新发展。

新中国建立的时候,解放军主要是陆军,兵种也比较少。经过几十年的发展,我国陆军的现代化水平大大提高,发展成包括步兵、炮兵、装甲兵、防化兵、通信兵等多兵种的现代化部队,武器装备不断更新。 4.教师过渡:陆军是人民军队中最早建立的军种,那么其后建立的军种是哪一个?(学生回答)接下来我们来学习有关海军的内容。 (二)海军 1.播放2009年4月我国海上阅兵式的视频。 2.教师讲述:2009年4月23日,我国在青岛成功地举行了人民海军历史上最大规模的多国海军阅兵式,向全世界展示了我国海军建设取得的伟大成就。海军阅兵式为什么要选在4月23日进行? 提示:在新中国成立前夕的4月23日,解放军的第一支海军部队——华东军区海军建立。 3.教师提问:新中国成立后,我国相继建立了哪几支海军? 提示:北海、东海和南海舰队。 4.史料展示: 1970年12月,中国自第一艘攻击型核潜艇服役后,加快了研制战略导弹核潜艇的步伐。1983年8月,中国自行研制、建造的第一艘战略导弹核潜艇正式服役。1988年9月27日,中国的战略导弹核潜艇水下发射运载火箭获得圆满成功,中国从此拥有了自己的海上核反击力量。 5.教师提问:读材料和教材,说说20世纪70年代,我国海军有了什么新的发展。 提示:陆续装备导弹驱逐舰和核潜艇。 6.教师继续提问:20世纪90年代以后,又有哪些提高? 提示:海军已由水面舰艇部队、潜艇部队、海军航空兵、海军陆战队等多兵种组成。2012年9月,我国第一艘航空母舰“辽宁舰”交接入列。 7.引导学生思考:近代我国也曾经建立了一支强大的海军,请问这支海军是什么?最后结局如何? 提示:北洋舰队,在甲午中日战争中全军覆没。

2018年部编本人教版初中历史八年级下册精品导学案 第1课 中华人民共和国成立

第1课中华人民共和国成立 班级__________ 姓名__________ 【学习目标】 1.知道第一届中国人民政治协商会议和《中国人民政治协商会议共同纲领》 2.了解中华人民共和国开国大典 3.理解新中国成立的意义 4.知道西藏和平解放的史实 【学习重点】第一届中国人民政治协商会议和开国大典 【学习难点】新中国成立的历史意义 【学习过程】 一、自主学习 1.中国人民政治协商会议第一届全体会议于年月在召开。 2.大会的内容:①通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,起的作用;②当选为中央人民政府主席;③决定改北平为_________作为首都,以为代国歌,以___________为国旗,采用_______纪年。 3.中华人民共和国的成立,开辟了中国历史的。推翻了、封 建主义和的统治。中国真正成为的国家,壮大了世界和平民主和的力量。 4. 年,西藏和平解放。至此,获得统一,各族人民实现了大团结。 二、合作探究 1.阅读人民英雄纪念碑碑文,想一想“三年以来”“三十年以来”“一千八百四十年”的含义是什么。 2.如何理解“中国人民从此站起来了”?

三、练习巩固 1.下列选项属于第一届中国人民政治协商会议内容的是() ①通过了《共同纲领》②选举毛泽东为中央人民政府主席③以北平为首都并改名为北京④采用公元纪年 A.①②③ B.②③④ C.②④ D.①②③④ 2.新中国成立初期,起临时宪法作用的是() A.《中国人民政治协商会共同纲领》 B.《中华人民共和国宪法》 C.《中华人民共和国刑法》 D.《中华人民共和国土地改革法》 3.下列对中华人民共和国的成立,表述不正确的是() A.新中国的成立,开辟了人类历史新纪元 B.新中国的成立结束了一百多年来被侵略奴役的屈辱历史 C.新中国的成立,壮大了世界社会主义力量 D.新中国的成立表明全国所有地区全部解放 4.中国大陆获得统一,各民族人民实现大团结的标志性事件是() A.西藏地区和平解放 B.香港、澳门回归 C.中华人民共和国成立 D.第一届政协会议召开 5.请结合课文相关内容回答下列问题。 (1)第一届政协会议通过的一个重要的纲领性文件是什么? (2)开国大典标志着什么?毛泽东在开国大典上庄严宣告了什么? 四、课后反思

七年级上册历史导学案答案

七年级上册历史导学案答案 【篇一:人教版七年级历史上册导学案(极品,全册含答 案)】 >第1课祖国境内的远古居民 【课标要求】 以元谋人、北京人等早期人类为例,了解中国境内原始人类的文化 遗存。【学习目标】 知识目标:知道祖国境内的三个远古居民代表、人与动物的根本区别、了解远古居民的生活状况。 能力目标:通过观察古猿、北京人、山顶洞人的头部复原像,说一 说他们的区别,理解人类的进化。 情感目标:认识在人类的进化过程中,劳动起了决定性的作用。 【学习重点】北京人和山顶洞人 【学习难点】对本课基本内容的理解需要科学合理的推断和想象 【学习过程】 一、自主学习,自我检测(阅读教材,在课本上标出知识点并回答 下列问题) 1.我国境内最早的人类是谁?生活在什么地方? 2.你怎样来证明他们是人类而不是类人猿? 3.你来推理一下我国境内的人类活动已有多少年的历史了? 4.我国境内除了最早的元谋人外,在北京地区还先后生活过两个远 古居民代表 ______________、________________。 二、交流展示,合作探究 1.学以致用 材料一上古之世,人少而禽兽众,人不胜禽兽虫蛇。 ------《韩非子》材料二在北京人生活的遗址中,发现了大量的木炭和几处比较 大的灰烬堆,还有在火中烧过的兽骨和树子。 材料三上古之世,……民多疾病。有圣人作,钻燧取火,以化腥气。而人民说之,使王天下,号之曰燧人氏。 ------《韩非子》 ①在材料一所述的险恶的环境下,北京人怎样做才能够生活下去? ②材料二证明了什么?有什么意义? ③材料三反映了当时人们生活中的一个什么变化?这一变化出现在 哪一个远古居民生活时期? 2.探究思考

部编版新人教版七年级历史下册全册导学案

第1课隋朝的统一与灭亡 一、学习目标1.要求学生掌握的基础知识:隋朝统一的历史条件;隋初社会经济繁荣的局面是怎么出现的;大运河的开通及其作用;隋朝科举制度的作用,隋朝为什么是一个短暂的王朝? 2.要求学生从思想上认识:国家的统一、安定,有利于社会经济的发展。隋朝的大运河是古代世界上最长的运河,它的开通,不仅促进了南北经济的交流,而且反映了我国古代劳动人民勤劳、刻苦的品质和聪明才智,值得我们引以为骄傲。 二、重点与难点重点:隋朝大运河和暴君隋炀帝难点:隋朝灭亡的原因与大运河的关系 三、学习方法:讲授法讨论法 四:、学习内容:1、自主学习:(1)年,北周大将建立隋朝,定都长安。年隋朝统一全国。(2)开通了一条纵横南北的大运河。大运河以为中心,北到,南达,全长两千多公里,是古代世界最长的运河。(3)大运河由等四段渠道组成。它连接了等五大水系。 (4)科举制度在时,正式形成。(5)隋朝在公元年灭亡。 2、探究学习:隋炀帝为什么要开通运河?运河的开通是好事还是坏事?“天下转漕,仰此一渠”是何意思?运河的开通导致了隋朝的灭亡了吗? 五、学习反思1、隋朝是谁建立的()A 、杨坚B、杨广C、李世民D、李渊 2、隋朝大运河是谁在位时修建的()A 、杨坚B、杨广C、李世民D、李渊 3、隋朝大运河的中心是()A、洛阳B、涿郡C、余杭D、长安 4、科举制度在谁在位时正式创立() A 、杨坚B、杨广C、李世民D、李渊 4、分析:“天下转漕,仰此一渠”(1)、材料中的渠是指哪条河?它是谁在位时修建的? (2)、修建此河的目的是什么?在当时为什么能修建此河? (3)、此河修建后有何作用? 教学后记: 第2课从“贞观之治”到“开元盛世” 1、使学生了解唐朝建立、贞观之治和武则天统治、开元盛世等基本史实,掌握唐太宗和武则天和唐玄宗的政绩 2、引导学生对唐太宗和武则天和唐玄宗进行简单的评价,培养他们运用历史唯物主义观点正确评价历史人物的能力 二、重点、难点: 教学重点:“贞观之治”和“女皇武则天”“开元盛世” 教学难点:正确评价唐太宗和武则天和唐玄宗 三:学习方法:讲授法比较法 四:、学习内容:自主学习: (1)年,建立唐朝,都城长安。 (2)历史上称在位的统治为“贞观之治”。 (3)我国历史上唯一的女皇帝是。人称她的统治为“政启开元,治宏贞观”。 (40)、历史上称在位的统治为“开元盛世” 2、探究学习: 比较一下唐太宗和唐玄宗采取的措施有哪些相似的地方? 四、学习反思: 1、唐朝的建立者是()A、李渊B、李世民C、武则天D、李隆基 2、历史上称谁在位的统治为“贞观之治”()A唐高宗B、唐太宗C唐高祖D、武则天 3、历史上唯一的女皇帝是()A、李渊B、李世民C、武则天D、李隆基 4、唐太宗时最著名的谏臣是()A、魏征B、房玄龄C、杜如晦D、狄仁杰 5、历史上称谁在位的统治为“开元盛世”()A唐高宗B、唐太宗C唐玄宗D、武则天 6、分析:“水能载舟,亦能覆舟”(1)这是谁说的?他在位时的统治被称为什么? (2)他采取了什么措施才出现了治世局面? (3)你认为他是一个什么样的皇帝? 第3课盛唐气象 一、学习目标: