二次离子质谱仪

二次离子质谱仪原理简介

二次离子质谱仪(Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS)又称离子探针(Ion Microprobe),是一种利用高能离子束轰击样品产生二次离子并进行质谱测定的仪器,可以对固体或薄膜样品进行高精度的微区原位元素和同位素分析。由于地学样品的复杂性和对精度的苛刻要求,在本领域内一般使用定量精度最高的大型磁式离子探针。该类型的商业化仪器目前主要有法国Cameca公司生产的IMS1270-1300系列和澳大利亚ASI公司的SHRIMP系列。最近十年来,两家公司相继升级各自产品,在灵敏度、分辨率及分析精度等方面指标取得了较大的提升,元素检出限达到ppm-ppb级,空间分辨率最高可达亚微米级,深度分辨率可达纳米级。目前,大型离子探针可分析元素周期表中除稀有气体外的几乎全部元素及其同位素,涉及的研究领域包括地球早期历史与古老地壳演化、造山带构造演化、岩石圈演化与地球深部动力学、天体化学与比较行星学、全球变化与环境、超大型矿床形成机制等。因而国内各大研究机构纷纷引进大型离子探针(北京离子探针中心的SHRIMP II 和SHRIMP IIe-MC、中科院地质与地球物理研究所的Cameca IMS-1280、Cameca IMS-1280HR和NanoSIMS 50L、中科院广州地球化学研究所的Cameca IMS-1280HR、中核集团核工业北京地质研究院的IMS-1280HR),大大提高了国内微区分析的能力。

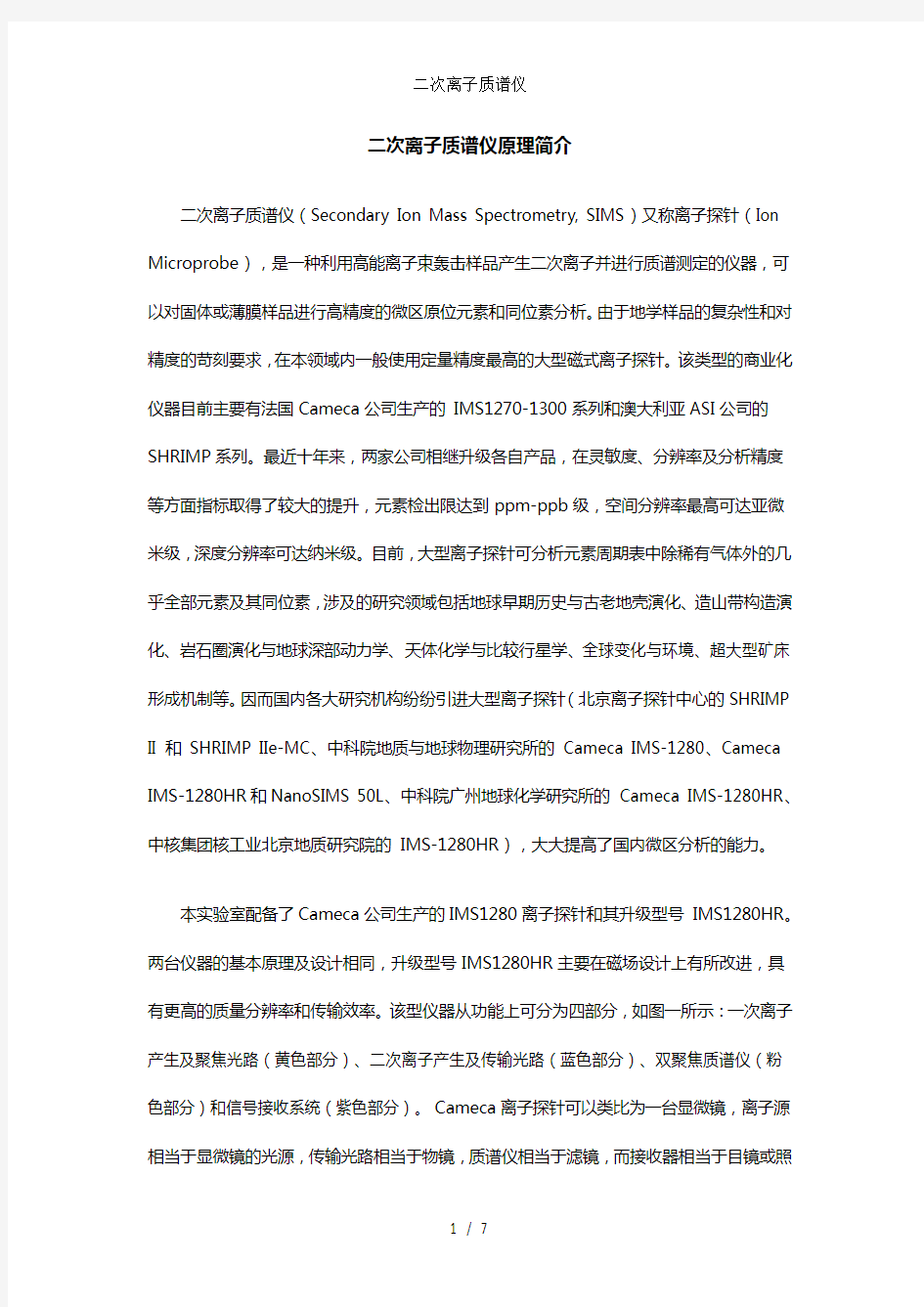

本实验室配备了Cameca公司生产的IMS1280离子探针和其升级型号IMS1280HR。两台仪器的基本原理及设计相同,升级型号IMS1280HR主要在磁场设计上有所改进,具有更高的质量分辨率和传输效率。该型仪器从功能上可分为四部分,如图一所示:一次离子产生及聚焦光路(黄色部分)、二次离子产生及传输光路(蓝色部分)、双聚焦质谱仪(粉色部分)和信号接收系统(紫色部分)。Cameca离子探针可以类比为一台显微镜,离子源相当于显微镜的光源,传输光路相当于物镜,质谱仪相当于滤镜,而接收器相当于目镜或照

相机。

图一,IMS1280/HR型离子探针原理示意图

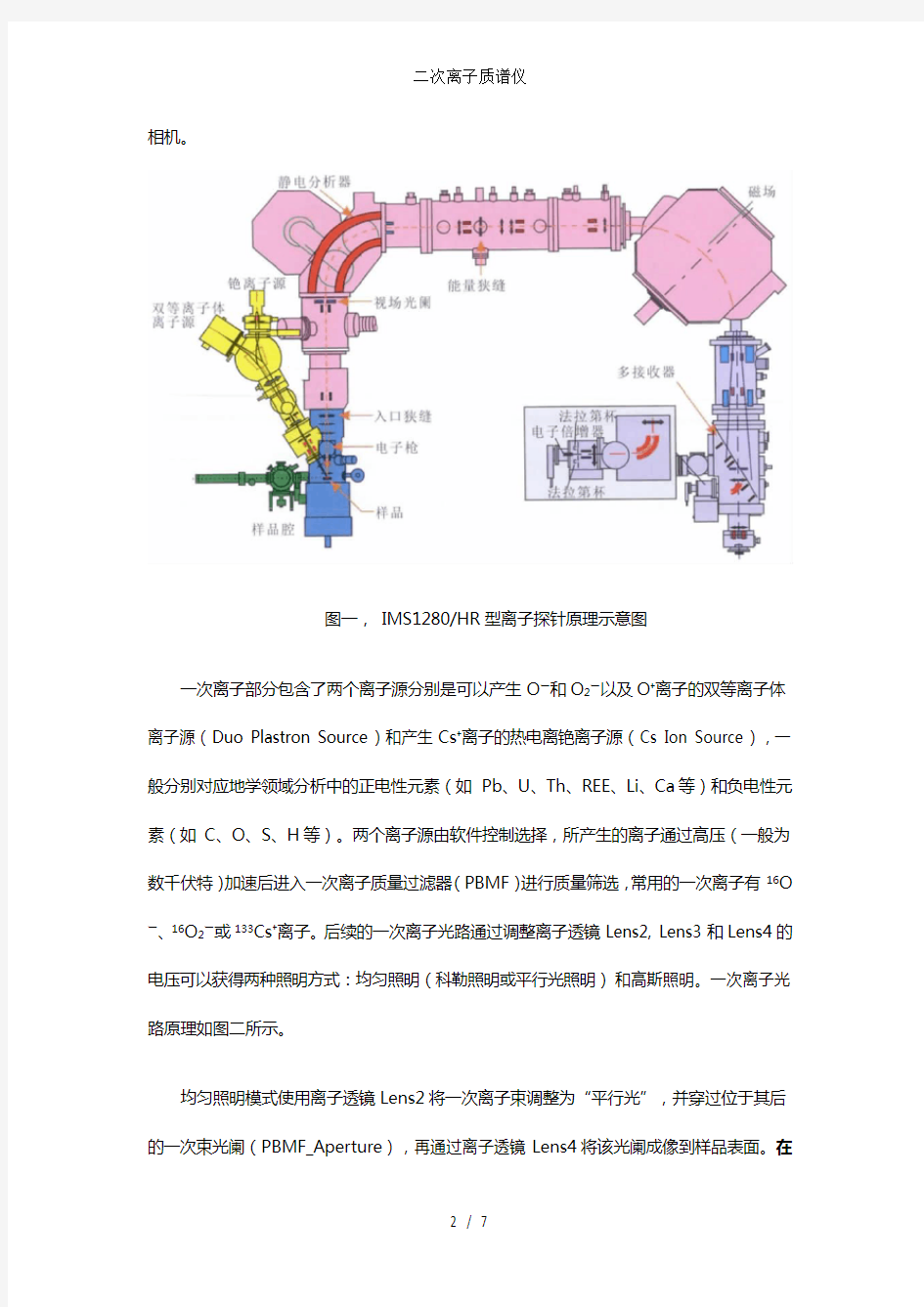

一次离子部分包含了两个离子源分别是可以产生Oー和O2ー以及O+离子的双等离子体离子源(Duo Plastron Source)和产生Cs+离子的热电离铯离子源(Cs Ion Source),一般分别对应地学领域分析中的正电性元素(如Pb、U、Th、REE、Li、Ca等)和负电性元素(如C、O、S、H等)。两个离子源由软件控制选择,所产生的离子通过高压(一般为数千伏特)加速后进入一次离子质量过滤器(PBMF)进行质量筛选,常用的一次离子有16O ー、16O2ー或133Cs+离子。后续的一次离子光路通过调整离子透镜Lens2, Lens3和Lens4的电压可以获得两种照明方式:均匀照明(科勒照明或平行光照明)和高斯照明。一次离子光路原理如图二所示。

均匀照明模式使用离子透镜Lens2将一次离子束调整为“平行光”,并穿过位于其后的一次束光阑(PBMF_Aperture),再通过离子透镜Lens4将该光阑成像到样品表面。在

该模式下,离子束的直径由PBMF_Aperture的大小决定,由于该光阑受到离子束的剥蚀而逐渐变大,因此实际上这种模式的离子束直径是随时间不断变化的,对空间分辨率不太敏感的应用可以使用该模式。实验室的常规定年就使用了这种照明模式,由于其离子束密度均匀,在样品表面留下的剥蚀坑为椭圆形的平底坑。

图二一次离子光路原理示意图

在高真空条件下,带有数千电子伏特(eV)的高能带电离子轰击固体样品的表面时,部分一次离子注入到固体内部并与其路径上的样品原子发生弹性或非弹性碰撞。通过碰撞而获得能量的内部原子又与其周围的原子再次进行碰撞并产生能量传导,这个过程称为级联碰撞。最终,部分样品内部电子、原子或分子获得了足够的能量逃逸出样品表面,产生了溅射现象。在溅射出的各种微粒中,有小部分发生了电离,产生了二次离子。这些二次离子被样品表面的+10KV到

-10KV的高压加速,通过离子透镜聚焦后进入双聚焦质谱仪进行质量筛选。溅射及加速示意图请见图三。

高斯照明模式在PBMF之后使用了三个离子透镜:Lens2、Lens3和Lens4。其中Lens2与Lens3将离子束汇聚,L4将汇聚后的离子束聚焦到样品表面,形成束流密度中心高周围低的高斯分布。这种模式下,在样品表面产生的剥蚀坑是接近圆形的V型坑。这种模式下离子束的直径主要受到L2与L3透镜电压的影响,而对光阑的剥蚀效应很小,因此可以长时间保持离子束直径不变。实验室常规的稳定同位素分析以及空间分辨高于10微米的小束斑定年分析都采用了高斯照明模式。

不同元素的二次离子产率相差巨大,而且每种元素在不同基体中的产率也不尽相同,甚至同一元素的同位素之间在不同的基体中也表现出不固定的产率(基体效应)。在实际分析时实测值与理论值会产生较大差异。因此,要使用离子探针进行高精度的元素、同位素分析,必须使用与被测样品成分和结构一致的标准物质进行校正。而标准样品的稀缺性也成为制约和影响离子探针分析的瓶颈。目前,本实验室目前已开发了锆石氧同位素标准物质(Penglai)、方解石碳-氧同位素标准物质(OKA)、锆石Li同位素标准物质(M257)、锆石年龄标准物质(Qinghu)等。

图三,离子探针溅射示意图

二次离子产生后进入离子传输光路,该部分相当于显微镜的物镜,通过调节该“物镜”的放大倍数,配合后续的光阑及狭缝的调整,可在质量分辨率确定的条件下对仪器的传输效率进行优化,保证分析精度。入口狭缝是传输光路和质谱仪的分界面。离子束通过传输光路聚焦后,在入口狭缝处汇聚。调节入口狭缝的宽度可控制进入质谱仪的离子束宽度,从而控制质谱仪的质量分辨率。质量分辨率要求越高,入口狭缝所对应的宽度就越窄,二次离子信号的强度损失也就越多。因此,在满足分析要求的前提下,尽量使用较低的质量分辨率。离子探针分析中,样品表面溅射出的二次离子组成非常复杂,包括了单原子离子、分子离子、多电荷离子、复杂聚合物离子等,对质量分辨率要求极高。为了兼顾离子探针的质量分辨率和传输效率,必须采用大磁场半径的设计。该型离子探针的最低质量分辨率为~900,而最高可用质量分辨率大于20000.

磁式质谱仪主要利用运动离子在磁场中的受力偏转实现对特定质量电荷比值的离子的选择。磁式离子探针一般使用双聚焦磁式质谱,可以实现速度聚焦和方向聚焦,在二次离子能量分布范围较大的情况下实现高质量分辨率和高传输效率。双聚焦质谱仪由静电分析器和扇形磁场质量分析器组成,当二者的能量色散在焦平面上相互抵消时即实现了双聚焦。IMS1280/HR离子探针的静电场及磁场半径均为585mm,在质量分辨率5000的条件下,其传输效率>90%。

离子经过质谱仪的质量色散后进入离子接收系统。该型仪器的接收系统分为三个部分:具有5个接收位置,共7个接收器的多接收系统;具有三个接收器的单接收系统和微通道板成像系统。多接收系统能够同时接收的最大的质量差异为17%,最小质量差异为~0.4%,是典型的同位素质谱配置。5个接收位置可在各自轨道上沿聚焦面移动,根据被测同位素的

信号强度可选择安装法拉第杯或电子倍增器。最外侧的两个接收位置还分别额外加装了一个法拉第杯,增加配置的灵活性,如图四所示。多接收器分析可以提高效率,并能抵消一部分因为一次离子或仪器其他参数波动引起的分析误差,是提高分析精度的最直接手段。实验室的高精度稳定同位素分析(氧同位素、碳同位素及硫同位素等)都是用多接收器的。目前本实验室两台离子探针采用了不同的接收杯配置,其中一台偏重于稳定同位素分析,在多接收器中安装了多个法拉第杯,而另一台则偏重微量元素尤其是Pb同位素分析,主要配置为电子倍增器。单接收系统具有一个工作在离子计数模式下的电子倍增器和高低两个不同量程的法拉第杯,组成了具有109动态接收范围的大量程接收系统。对于质量范围超过17%的分析,一般使用单接收系统,例如传统的U-Pb定年分析,其需要测量的质量数从196-270,使用的是单接收系统中的电子倍增器收集所有信号。

使用微通道板成像时,仪器工作在离子显微镜模式下,成像的分辨率取决于二次离子光路的设置,而与一次离子束的直径无关。由于微通道板性能的制约,这种模式一般只用于辅助的定性判断和仪器参数的调整,而不用于定量分析。离子探针还有一种二次离子扫描成像模式。类似于扫描电子显微镜的工作原理,通过同步一次离子的扫描位置和电子倍增器的接收时间,可以将电子倍增器测量到的信号强度与其在样品上的位置对应起来,从而重构出经过质量筛选的离子分布图像。该图像的分辨率取决于一次离子束的直径,可用于元素、同位素二维分布分析。

图四,多接收器结构示意图

二次离子质谱

二次离子质谱 Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) 1 引言: 离子探针分析仪,即离子探针(Ion Probe Analyzer,IPA),又称二次离子质谱(Secondary Ion Mass Spectrum,SIMS),是利用电子光学方法把惰性气体等初级离子加速并聚焦成细小的高能离子束轰击样品表面,使之激发和溅射二次离子,经过加速和质谱分析,分析区域可降低到1-2μm直径和5nm的深度,正是适合表面成分分析的功能,它是表面分析的典型手段之一。 应用离子照射样品产生二次离子的基础研究工作最初是R.H.斯隆(1938)和R.F.K.赫佐格(1949)等人进行的。1962 年R.卡斯塔因和G.斯洛赞在质谱法和离子显微技术基础上研制成了直接成像式离子质量分析器。1967 年H.利布尔在电子探针概念的基础上,用离子束代替电子束,以质谱仪代替X 射线分光计研制成扫描式离子探针质量显微分析仪[1]。 二次离子质谱(SIMS)比其他表面微区分析方法更灵敏。由于应用了中性原子、液态金属离子、多原子离子和激光一次束,后电离技术,离子反射型飞行时间质量分析器,离子延迟探测技术和计算机图像处理技术等,使得新型的IWHI 的一次束能量提高到MeV,束斑至亚μm,质量分辨率达到15000,横向和纵向分辨率小于0.5μm和5nm,探测限为ng/g,能给出二维和三维图像信息。SIMS 已发展为一种重要的材料成分分析方法,在微电子、光电子、材料科学、催化、薄膜和生物领域有广泛应用[2]。 2 SIMS的基本原理[3] 离子探针的原理是利用能量为1~20KeV的离子束照射在固体表面上,激发出正、负离子(溅射),利用质谱仪对这些离子进行分析,测量离子的质荷比和强度,从而确定固体表面所含元素的种类和数量。

质谱仪的种类

质谱仪的种类 一、质谱仪种类非常多,工作原理和应用范围也有很大的不同。从应用角度,质谱仪可以分为下面几类: 1、有机质谱仪 由于应用特点不同又分为: ①气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)在这类仪器中,由于质谱仪工作原理不同,又有气相色谱-四极质谱仪,气相色谱-飞行时间质谱仪,气相色谱-离子阱质谱仪等。 ②液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)同样,有液相色谱-四器极质谱仪,液相色谱-离子阱质谱仪,液相色谱-飞行时间质谱仪,以及各种各样的液相色谱-质谱-质谱联用仪。 ③其他有机质谱仪,主要有:基质辅助激光解吸飞行时间质谱(MALDI-TOFMS),富立叶变换质谱仪(FT-MS) 2、无机质谱仪 包括:

①火花源双聚焦质谱仪。 ②感应耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)。 ③二次离子质谱仪(SIMS) 除上述分类外,还可以从质谱仪所用的质量分析器的不同,把质谱仪分为双聚焦质谱仪、四极杆质谱仪、飞行时间质谱仪、离子阱质谱仪、傅立叶变换质谱仪等。 二、质谱仪中离子源的分类 质谱分析是一种丈量离子荷质比(电荷-质量比)的分析方法,其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,天生不同荷质比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进进质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。 离子源的性能决定了离子化效率,很大程度上决定了质谱仪的灵敏度。常见的离子化方式有两种:一种是样品在离子源中以气体的形式被离子化,另一种为从固体表面或溶液中溅射出带电离子。

1.电感耦合等离子体离子化(ICP) 等离子体是由自由电子、离子和中性原子或分子组成,总体上成电中性的气体,其内部温度高达几千至一万度。样品由载气携带从等离子体焰炬中心穿过,迅速被蒸发电离并通过离子引出接口导进到质量分析器。样品在极高温度下完全蒸发和解离,电离的百分比高,因此几乎对所有元素均有较高的检测灵敏度。由于该条件下化合物分子结构已经被破坏,所以ICP仅适用于元素分析。 2.大气压电离源(API) API是液相色谱/质谱联用仪最常用的离子化方式。常见的大气压电离源有三种:大气压电喷雾(APESI),大气压化学电离(APCI)和大气压光电离(APPI)。电喷雾离子化是从往除溶剂后的带电液滴形成离子的过程,适用于轻易在溶液中形成离子的样品或极性化合物。因具有多电荷能力,所以其分析的分子量范围很大,既可用于小分子分析,又可用于多肽、蛋白质和寡聚核苷酸分析。APCI是在大气压下利用电晕放电来负气相样品和活动相电离的一种离子化技术,要求样品有一定的挥发性,适用于非极性或低、中等极性的化合物。由于极少形成多电荷离子,分析的分子量范围受到质量分析器质量范围的限制。APPI是用紫外灯取代APCI的电晕放电,利用光化作用将气相中的样品电离的离子化技术,适用于非极性化合物。由于大气压电离源是独立于高真空状态的质量分析器之外的,故不同大气压电离源之间的切换非常方便。

浅谈质谱技术及其应用word精品

浅谈质谱技术及其应用 摘要:质谱分析灵敏度高,分析速度快,被广泛应用于化学,化工,环境,能源,医药,运动医学,刑事科学技术,生命科学,材料科学等各个领域。本文对质谱仪原理进行了介绍,并叙述了质谱仪的发展过程,对质谱仪技术在各个领域的应用进行了综述,并对其发展提出了展望。 关键词:质谱仪应用发展 1质谱技术 质谱(又叫质谱法)是一种与光谱并列的谱学方法,通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。质谱法在一次分析中可提供丰富的结构信息,将分离技术与质谱法相结合是分离科学方法中的一项突破性进展。在众多的分析测试方法中,质谱学方法被认为是一种同时具备高特异性和高灵敏度且得到了广泛应用的普适性方法。 1.1质谱原理 质谱分析是一种测量离子质荷比(质量-电荷比)的分析方法,其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。 1.2质谱技术的发展 1910年,英国剑桥卡文迪许实验室的汤姆逊研制出第一台现代意义上的质谱仪器。这台质谱仪的诞生,标志着科学研究的一个新领域一质谱学的开创。第一台质谱仪是英国科学家弗朗西斯阿斯顿于1919年制成的。阿斯顿用这台装置发现了多种元素同位素,研究了53个非放射性元素,发现了天然存在的287种核素中的212种,第一次证明原子质量亏损。他为此荣获1922年诺贝尔化学奖。1934年诞生的双聚焦质谱仪是质谱学发展的又一个里程碑。在此期间创立的离子光学理论为仪器的研制提供了理论依据。双聚焦仪器大大提高了仪器的分辨率,为精确原子量测定奠定了基础 1.3质谱技术的分类

有机质谱仪及MS的发展与应用

有机质谱仪及MS的发展与应用 ……专业聂荣健学号:………指导老师:…… 摘要:质谱方法是一种有效的分离、分析方法。质谱仪器和光谱仪、色谱仪、核磁共振波谱仪等仪器,都是能用一台仪器分析多种物质的谱仪,都是不可缺少的近代分析仪器。有机质谱仪的应用是非常广泛的,特别是在化学及生物领域。本文介绍了质谱仪的主要组成离子进样系统及质量分析器,以及MS的发展与应用。 关键词:有机质谱离子进样系统质量分析器应用

Development and application of organic mass spectrometry and MS Name Nie Rongjian Abstract: Mass spectrometry method is an effective separation of analysis method. Mass spectrometer、 Optical measuring equipment、Chromatographic instrument、Nuclear magnetic resonance spectral instrument and so on are all the equipments that indispensability. Organic mass spectrometry has a very wide range of applications, especially in chemical and biological field. This article introduced the major composition of Mass spectrometry about Ion Injection system and Mass Analyzer and the development of MS. Key words:Organic Mass SpectrometryIon Injection System Mass Analyzer Application

液相色谱-质谱联用技术的发展与应用

液相色谱-质谱联用技术的发展与应用 摘要:本文主要介绍了液相色谱-质谱联用技术在药物分析、食品安全检测以及临床疾病诊断等方面的研究进展。 关键词:液相色谱—质谱联用;分析 液相色谱-质谱联用技术(LC-MS)是以质谱仪为检测手段,集HPLC高分离能力与MS高灵敏度和高选择性于一体的强有力分离分析方法[1]。特别是近年来,随着电喷雾、大气压化学电离等软电离技术的成熟,使得其定性定量分析结果更加可靠,同时,由于液相色谱-质谱联用技术对高沸点、难挥发和热不稳定化合物的分离和鉴定具有独特的优势,因此,它已成为中药制剂分析、药代动力学、食品安全检测和临床医药学研究等不可缺少的手段。 1 液相色谱-质谱联用技术的发展 1977年,LC-MS开始投放市场;1978年,LC-MS首次用于生物样品中的药物分析;1989年,LC-MS-MS取得成功;1991年,API LC-Ms用于药物开发;1997年,LC-MS用于药物动力学筛选;1999年,API Q-TOFLC-MS-MS投放市场,大气压离子化接口的应用,彻底改变了面貌,使其迅速成为制药工业中应用最广的分析仪器[2]。 2 液相色谱-质谱联用技术的应用 2.1在食品安全检测中的应用 随着人们的生活水平日益提高,对食品的营养性、保健性和安全性的关注均趋于理性化、科学化。国家对食品的监管也愈加重视起来,因此食品监督部门在食品检测中应用了一种准确的分析手段—高效液相色谱法(HPLC)。近几年发展起来的高效液相色谱-质谱联用技术(HPLC-MS),集液相色谱对复杂基体化合物的高分离能力和质谱独特的选择性、灵敏度、相对分子质量及结构信息于一体而广泛应用于食品检测方面,为食品工业中原材料筛选、生产过程中质量控制、成品质量检测等提供了有效的分析检测手段[3]。目前,LC-MS主要检测食品中农兽药的残留、食品中违禁物质和有害添加剂的检测、保健品中功效成分的检测等。该技术在食品分析检验方面具有十分广阔的前景。 2.1.1食品中农兽药残留的检测 食品及农产品的残留分析对灵敏度、重现性与选择性的要求非常高,常常需

二次离子质谱仪讲课讲稿

二次离子质谱仪原理简介 二次离子质谱仪(Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS)又称离子探针(Ion Microprobe),是一种利用高能离子束轰击样品产生二次离子并进行质谱测定的仪器,可以对固体或薄膜样品进行高精度的微区原位元素和同位素分析。由于地学样品的复杂性和对精度的苛刻要求,在本领域内一般使用定量精度最高的大型磁式离子探针。该类型的商业化仪器目前主要有法国Cameca公司生产的IMS1270-1300系列和澳大利亚ASI公司的SHRIMP系列。最近十年来,两家公司相继升级各自产品,在灵敏度、分辨率及分析精度等方面指标取得了较大的提升,元素检出限达到ppm-ppb级,空间分辨率最高可达亚微米级,深度分辨率可达纳米级。目前,大型离子探针可分析元素周期表中除稀有气体外的几乎全部元素及其同位素,涉及的研究领域包括地球早期历史与古老地壳演化、造山带构造演化、岩石圈演化与地球深部动力学、天体化学与比较行星学、全球变化与环境、超大型矿床形成机制等。因而国内各大研究机构纷纷引进大型离子探针(北京离子探针中心的SHRIMP II 和SHRIMP IIe-MC、中科院地质与地球物理研究所的Cameca IMS-1280、Cameca IMS-1280HR和NanoSIMS 50L、中科院广州地球化学研究所的Cameca IMS-1280HR、中核集团核工业北京地质研究院的IMS-1280HR),大大提高了国内微区分析的能力。 本实验室配备了Cameca公司生产的IMS1280离子探针和其升级型号IMS1280HR。两台仪器的基本原理及设计相同,升级型号IMS1280HR主要在磁场设计上有所改进,具

质谱 离子源

液质联用和气质联用 气质联用仪(GC-MS): 适宜分析小分子、易挥发、热稳定、能气化的化合物;用电子轰击方式(EI)得到的谱图,可与标准谱库对比。 GC-MS一般采用EI和CI离子源。 EI:电子电离源,最常用的气相离子源,有标准谱库 CI:化学电离源,可获得准分子离子。PCI,NCI 液质联用(LC-MS): 不挥发性化合物分析测定,极性化合物的分析测定,热不稳定化合物的分析测定,大分子量化合物(包括蛋白、多肽、多聚物等)的分析测定; 液质的离子源种类比较多,这里只列主要的几个。 大气压电离(API)(包括大气压电喷雾电离ESI、大气压化学电离APCI、大气压光电离APPI) ESI 为电喷雾,即样品先带电再喷雾,带电液滴在去溶剂化过程中形成样品离子,从而被检测,对于极性大的样品效果好一些; APCI 为大气压力化学电离源,样品先形成雾,然后电晕放电针对其放电,在高压电弧中,样品被电离,然后去溶剂化形成离子,最后检测,对极性小的样品效果较好。 APPI:大气压光电离源,适用于弱极性的化合物,如多环芳烃等 ESI 的软电离程度较APCI 的还小,但其应用范围较APCI 的大,只有少部分ESI 做不出,可以用APCI 辅助解决问题,但是APCI还是不能解决所有ESI 解决不了的问题,一般用ESI 和 APPI 搭配使用比 ESI 和APCI 的应用范围更广一些。 电喷雾电离源是一种软电离方式,即便是分子量大,稳定性差的化合物,也不会在电离过程中发生分解,它适合于分析极性强的大分子有机化合物,如蛋白质、肽、糖等。电喷雾电离源的最大特点是容易形成多电荷离子。这样,一个分子量为10000Da的分子若带有10个电荷,则其质荷比只有1000Da,进入了一般质谱仪可以分析的范围之内。根据这一特点,目前采用电喷雾电离,可以测量分子量在300000Da 以上的蛋白质。电喷雾电离源是一种软电离方式,即便是分子量大,稳定性差的化合物,也不会在电离过程中发生分解,它适合于分析极性强的大分子有机化合物,如蛋白质、肽、糖等。电喷雾电离源的最大特点是容易形成多电荷离子。这样,一个分子量为10000Da的分子

质谱发展前景分析

质谱仪的应用范围非常广,涉及食品、环境、人类健康、药物、国家安全、和其他与分析测试相关的领域。现已成为最具发展前景的分析仪器之一,近几年全球市场需求增长率超过10%,中国市场的需求增长远甚至还要大于这个比例,质谱仪其在分析检测过程中准确的定性和定量能力而受到格外青睐。随着社会的发展,质谱仪已经成为了我们生活中常用的一种仪器产品了,我们的生活中却时常出现全质谱仪的身影。比如我们日常生活当中用过的很多东西都是经过质谱仪才能完成的,可以说质谱仪的出现改变了我们生活当中很多的东西,在无形当中给我们带来了生活当中的保护,也就是因为这个因素才促使了质谱仪在市场当中有着更稳定的客户。 有了这个因素之后那么就一定会出现各式各样的问题,其中最大也是最明显都就要数竞争了,竞争在每个行业当中都会出现,同样在质谱仪当中也会出现的,如果将它处理好的话,产品在未来的发展将会是一帆风顺,如果相反的话那么结果一定是被淘汰掉的,所以质谱仪想要有好的发展就一定要将这个问题处理好才能有更为好的发展,也会使质谱仪企业获胜的得到更好的发展。质谱仪则是在市场当中最为优秀的企业当中成长起来的,这也为其的发展奠定了良好的基础,质谱仪的质量更是企业发展的保证,只要我们将质谱仪的提升上去,相信其一定可以在众多的品牌当中脱引而出,最终成为最大的赢家。 以质量求生存以质量谋发展,一直以来都是质谱仪坚持的底线,我们一定要将此项做好,勇于创新制作出更多精良的产品,让市场接受我们,当然还是要得到消费者的喜爱才是最为重要的,质谱仪也会朝着这个目标不断的前进,让自己成为市场当中最为出色的产品。

基于质谱仪发展的质谱分析技术 席琳蒂娜(WSL) (天津师范大学物电学院,天津西青30038) 摘要:质谱分析法(Mass Spectroscopy)是利用电磁学原理,将化合物电离成具有不同质量的离子,然后按照其质荷比(m/z)的大小为序,依次排列成谱收集记录下来,然后利用收集的质谱进行定性定量分析及研究分子结构的方法。随着科学技术的发展质谱分析技术也在不断的发展 关键词:发展史质谱仪原理特点应用前景 引言:人类从很早以前就对物质的结构感兴趣,我们很想知道物质结构的特点它的成分, 因此一直在不断努力发明创造能够检测和观察物质结构分析物质结构的仪器。质谱分析技术是一种很重要的分析技术,它可以对样品中的有机化合物和无机化合物进行定性定量分析,同时它也是唯一能直接获得分子量及分子式的谱学方法。基于质朴分技术的特性它在化学生物学的很多领域都这广泛的应用。随着近代物理学、真空技术、材料科学、计算机及精密械等方面的进展,使质谱分析技术的应用领域不断地扩展。 正文: 一、发展史 质谱分析技术的发展里程要从质谱仪的发展开始。质谱仪器是一类将物质粒子(原子、分子)电离成离子,通过适当的稳定或变化的电磁场将他们按空间位置、时间先后等方式实现荷质比分离,并检测其强度来作定性定量分析的分析仪器。 1885年W.Wien在电场和磁场中实现了正粒子束的偏转。1912年J.J.Thompson使用磁偏仪证明氖有相对质量20和22的两种同位素。世界上第一台质谱仪是由J.Dempster和F.W.Aston于1919年制作的,用于测量某些同位素的相对丰度。 20世纪30年代,离子光学理论的发展,使得仪器性能在很大程度上得到改善,为精确测定相对原子质量奠定了基础。其中,Mattauch和R.Herzog在1935年首先阐述了双聚焦理论,然后根据这一理论制成了双聚焦质谱仪。在30年代末,由于石油工业的发展,需要测定油的成份。 40年代初开始将MS用于石油工业中烃的分析,并大缩短了分析时间。50年代初,质谱仪器开始商品化,并被广泛用于各类有机物的结构分析。同时质谱方法与NMR、IR等方法结合成为分子结构分析的最有效的手段。1960年对离子在磁场和电场中的运动轨迹,已发展到二级近似计算方法。1972年,T.Mastuo和H.Wollnik等合作完成了考虑边缘场的三级轨迹计算法。这些为质谱仪器的设计提供了强有力的计算手段。80年代新的质谱技术出现:快原子轰击电离子源,基质辅助激光解吸电离源,电喷雾电离源,大气压化学电离源;LC-MS联用仪,感应耦合等离子体质谱仪,富立叶变换质谱仪等。非挥发性或热不稳定分子的分析进一步促进了MS的发展;90年代,由于生物分析的需要,一些新的离子化方法得到快速发展;目前一些仪器联用技术如GC-MS,HPLC-MS,GC-MS-MS,ICP-MS等正大行其道。 我国解放前质谱技术处于空白。1969年,中国科学院上海冶金所、上海电子光学技术研究所、中国科学院科学仪器厂、北京分析仪器厂先后研制成功了双聚焦火花离子质谱仪。1975年,上海新跃仪表厂制成采用二次离子质谱技术的ZLF-300型直接成象离子分析

二次离子质谱(SIMS) 分析技术及应用进展

收稿日期:2003207207;修回日期:2003209217 作者简介:周强(1973~),男(汉族),黑龙江尚志市人,工程师,仪器分析专业。E 2m ail :zq @cum tb .edu .cn 第25卷第2期 2004年5月 质谱学报 Jou rnal of Ch inese M ass Spectrom etry Society V o l .25 N o .2M ay 2004 二次离子质谱(SI M S )分析技术及应用进展 周 强1,李金英2,梁汉东1,伍昌平2 (1.煤炭资源教育部重点实验室(中国矿业大学),北京 100083; 2.中国原子能科学研究院,北京102413 ) [作者简介]:周强,1993年毕业于吉林大 学,现为中国原子能科学研究院在读硕士(仪器分析专业),就职于中国矿业大学煤 炭资源教育部重点实验室。多年来从事 TO F 2S I M S 、X 射线衍射仪等分析仪器的开发和应用工作,并承担一定的教学、科研和实验室管理任务。先后参加4项国家自然基金科研项目和3项省部级科研基金项目,独自或合作发表十余篇论文,曾作为主要参加者获得两项校级科技进步 教学奖。 摘要:二次离子质谱(S I M S )比其他表面微区分析方法更灵敏。由于应用了中性原子、液态金属离子、多原子离子和激光一次束,后电离技术,离子反射型飞行时间质量分析器,离子延迟探测技术和计算机图像处理技术等,使得新型的S I M S 的一次束能量提高到M eV ,束斑至亚Λm ,质量分辨率达到15000,横向和纵向分辨率小于0.5Λm 和5nm ,探测限为ng g ,能给出二维和三维图像信息。S I M S 能用于矿物、核物质、陨石和宇宙物质的半定量元素含量和同位素丰度测定,能鉴定出高挥发性、热不稳定性的生物大分子,能进行横向和纵向剖析,能进行单颗粒物、团蔟、聚合物、微电子晶体、生物芯 片、生物细胞同位素标记和单核苷酸多肽性分型(SN P )测定,能观测出含有2000碱基对的脱氧核糖核酸(DNA )的准分子离子峰。以S I M S 在同位素、 颗粒物、大分子、生物等研究领域的应用为重点,结合实例,对S I M S 仪器和技术进展进行了综述。 关键词:质谱学;二次离子质谱技术进展;综述;剖析;应用 中图分类号:O 657163;O 56214 文献标识码:A 文章编号: 100422997(2004)022113208 Recen t D evelopm en ts on Secondary Ion M a ss Spectrom etry ZHOU Q iang 1,L I J in 2ying 2,L I AN G H an 2dong 1,W U Chang 2p ing 2 (1.K ey L abora tory of Coa l R esou rces (Ch ina U n iversity of M in ing &T echnology ), M in istry of E d uca tion ,B eij ing 100083,Ch ina ; 2.Ch ina Institu te of A to m ic E nergy ,B eij ing 102413,Ch ina ) Abstract :Secondary i on m ass sp ectrom etry (S I M S )is m o re sen sitive than o ther su rface m i 2cro regi on analysis in strum en tals .B ecau se the neu tral atom ,liqu id m etal i on and laser p ri 2m ary beam ,the po st i on izati on ,the ti m e of fligh t analyzer w ith retarding electrode ,the i on delay detecti on and the com p u tarizing i m age techn ique have been u sed in S I M S ,it has the

质谱仪习题及答案

质谱仪习题及答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

质谱分析习题 一、简答题 1.以单聚焦质谱仪为例,说明组成仪器各个主要部分的作用及原理。 2.双聚焦质谱仪为什么能提高仪器的分辨率 3.试述飞行时间质谱计的工作原理,它有什么特点 4.比较电子轰击离子源、场致电离源及场解析电离源的特点。 5.试述化学电离源的工作原理。 6.有机化合物在电子轰击离子源中有可能产生哪些类型的离子从这些离子的质谱峰中可以得到一些什么信息 7.如何利用质谱信息来判断化合物的相对分子质量判断分子式 8.色谱与质谱联用后有什么突出特点 9.如何实现气相色谱-质谱联用 10.试述液相色谱-质谱联用的迫切性。 二、选择题 1.3,3-二甲基戊烷:受到电子流轰击后, 最容易断裂的键位是: ( ) A 1和4 B 2和3 C 5和6 D 2和3 2.在丁烷的质谱图中,M对(M+1)的比例是() A 100: B 100: C 100: D 100: 3.下列化合物含 C、H或O、N,试指出哪一种化合物的分子离子峰为奇数( ) A C6H6 B C6H5NO2 C C4H2N6O D C9H10O2 4.在下列化合物中, 何者不能发生麦氏重排 ( ) 5.用质谱法分析无机材料时,宜采用下述哪一种或几种电离源() A 化学电离源 B 电子轰击源 C 高频火花源 D B或C 6.某化合物的质谱图上出现m/z31的强峰, 则该化合物不可能为 ( ) A 醚 B 醇 C 胺 D 醚或醇 7.一种酯类(M=116),质谱图上在m/z 57(100%),m/z 29(27%)及m/z 43(27%)处均有离子峰,初步推测其可能结构如下,试问该化合物结构为 ( ) A (CH3)2CHCOOC2H5 B CH3CH2COOCH2CH2CH3 C CH3(CH2)3COOCH3 D CH3COO(CH2)3CH3 8.按分子离子的稳定性排列下面的化合物次序应为 ( ) A 苯 > 共轭烯烃 > 酮 > 醇 B 苯 > 酮 > 共轭烯烃 > 醇 C 共轭烯烃 > 苯 > 酮 > 醇 D 苯 > 共轭烯烃 > 醇 > 酮 9.化合物在质谱图上出现的主要强峰是() A m/z 15 B m/z 29 C m/z 43 D m/z 71 10.溴己烷经均裂后,可产生的离子峰的最可能情况为: ( ) A m/z 93 B m/z 93和m/z 95 C m/z 71 D m/z 71和m/z 73 11.在C2H 5F 中,F对下述离子峰有贡献的是 ( ) A M B M+1 C M+2 D M及M+2 12.某化合物的M S图上出现m/e 74的强峰,R光谱在3400~3200c m-1有一宽峰,1700~1750c m-1有一强峰,则该化合物可能是() A R1-(CH2)3-COOCH3 B R1-(CH2)4-COOH C R1-CH2(CH3)-CH2-CH-COOH D B或C 13.在质谱图谱中若某烃化合物的(M+1)和M峰的强度比为24: 100,则在该烃中存在碳原子的个数为()。 A 2 B 8 C 22 D 46 14.在质谱图中,CH 3C 1的M+2峰的强度约为M峰的()。 A 1/3 B 1/ 2 C 1/4 D 相当 15.在裂解过程中,若优先消去中性分子如CO2,则裂解前后离子所带电子的奇-偶数()。 A 发生变化 B 不变 C 不确定

离子源

目前,气相质谱和液相质谱的联用已经越来越普及。作为质谱仪中的一个重要组成部分—离子源有哪些种类以及各自不同的用途呢? 首先对于气相质谱(GS/MS)来说,主要有电子轰击电离源(EI)、化学电离源(CI)和场致电离源(FI)及场解吸电离源(FD)。EI是利用一定能量的电子与气相中的样品分子相互作用(轰击),使分子失去电子,电离成离子。当分子离子具有的剩余能量大于其某些化学键的键能时,分子离子便发生碎裂,生成碎片离子。其优点在于它是非选择性电离,只要样品能气化都能够离子化,且离子化效率高、灵敏度高;能够提供丰富飞结构信息,是化合物的指纹谱;有庞大的标准谱库供检索。其缺点在于不适用于难挥发、热不稳定的样品,而且只能检测正离子,不检测负离子。CI是指引入一定的反应气进入离子化室,反应气在具有一定能量的电子流的作用下电离或裂解,生成的离子和反应气分子进一步反应或和样品分子发生离子分子反应,通过质子交换使样品分子电离。其优点在于可以通过控制反应,根据离子亲和力和电负性选择不用的反应试剂,用于不同化合物的选择性检测。其缺点在于也不适用于难挥发和热不稳定样品,谱图重复性不如EI图谱,而且反应试剂容易形成较高的本底,影响检测限。FI和FD是一种软电离方式,由一个电极和一组聚焦透镜组成,形成高达几千伏的强电场,使气态分子的电子被拉出而电离。其优点在于几乎没有碎片离子,没有本底,图谱很干净。缺点在于仅适用于扇形磁场质谱和飞行时间质谱仪,我们常见的四级杆质谱和离子肼质谱都不能配置FI和FD源,而且高压容易产生放电效应,操作也更难一些。EI源是我们最常见的气质离子源。

对于液相质谱(LC/MS)来说,主要有大气压离子源(API)、快原子轰击源(FAB)和基质辅助激光解析电离源(MALDI)三种电离方式。API主要给出分子量信息,一定条件下可以提供有限的信息结构,它又包括电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)。ESI是指样品溶液从毛细管流出时,在电场及辅助气流的作用下喷成雾状的带电液滴,液滴中溶剂被蒸发,使液滴直径变小,发生“库伦爆炸”,把液滴炸碎,此过程不断重复,形成样品离子。其优点在于能够给出分子量信息,适合于离子型和极性分析物,灵敏度高,高分子量测定,适合毛细管高效液相色谱,缺点在于对液相的流速有一定的限制,在高盐浓度下对离子有抑制。APCI是指样品被迫通过一根窄的管路喷雾针,使其得到较高的线速度,并且给喷雾针高温加热及雾化气,使液流在脱离管路的时候快速蒸发成液体,然后再大气压条件下利用尖端高压放电而使分析物发生气相化学电离。其优点在于使用方便,耐用性好,灵敏度高,可以匹配高流速,适合于非极性至弱极性样品,小分子样品以及抗菌素和碱性药物等。其缺点在于有可能发生热裂解,有低质量端的化学噪声大,有限的结构信息。因此ESI和APCI是互补的。FAB离子化能力强,适用于强极性、挥发性低、热稳定性差和相对分子质量大的样品,对非极性样品灵敏度下降、低质量区以下产生较多干扰峰。MALDI的准分子离子峰很强,几乎没有碎片离子,可以直接分析蛋白质酶解后多肽混合物,对样品中杂质的耐受量较大,适用于多肽、蛋白质、糖蛋白、DNA片段、多糖及其他生物技术产品的分析。API源是我们最常用的液质离子源。 ELEMENT GD双聚焦辉光放电质谱仪

离子源与质谱仪作用机理

离子源与质谱仪作用机理 质谱离子源及质量分析器的种类及作 用机理 课程名称掺伪掺杂食品鉴别与检验技术 学院专业姓名学号指导老师 二〇一四年七月 质谱离子源及质量分析器的种类及作用机理 质谱分析是一种测量离子荷质比(电荷-质量比)的分析方法,可用来分析同位素成分、有机物构造及元素成分等。其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。在众多的分析测试方法中,质谱学方法被认为是一种同时具备高特异性和高灵敏度且得到了广泛应用的普适性方法。与色谱分析技术同为现代掺伪掺杂技术的支撑,色谱是一种分离的手段,而质谱是一种鉴定手段,检验过程中通常采用质谱联用技术。质谱仪器一般由样品导入系统、离子源、质量分析器、检测器、数据处理系统等部分组成。 质谱分析作为一种新型的现代仪器分析手段,因其高灵敏性、高准确性、高选择性、分析检测范围宽以及其定性、定量方面的强大功能等特点,在食品添加剂、激素、抗生素,农兽药残留等食品分析检测领域得到了广泛的应用。下面主要介绍几种主要:质谱离子源及质量分析器的种类及作

用机理。 1 离子源类型——“接口”技术 离子源是使中性原子或分子电离,并从中引出离子束流的装置。它是各种类型的质谱仪不可缺少的部件。离子源的性能决定了离子化效率,很大程度上决定了质谱仪的灵敏度。常见的离子化方式有两种:一种是样品在离子源中以气体的形式被离子化,另一种为从固体表面或溶液中溅射出带电离子。在很多情况下进样和离子化同时进行。常用的离子源有以下几种。 1.1快原子轰击源(Fast Atomic bombardment,FAB) FAB是一种常用的离子源,由Barber研究小组于1981年研发成功并使用,适合于分析离子化能力强,极性强,分子量大、难气化、热稳定性差的样品,例如肽类、低聚糖、天然抗生素、有机金属络合物等,但对非极性样品灵敏度下降、低质量区以下产生较多干扰峰。FAB得到的质谱不仅有较强的准分子离子峰,而且有较丰富的结构信息。但是,它的分子量信息不是分子离子峰M,而往往是(M+H)+或(M+Na)+等准分子离子峰。FAB 主要用于磁式双聚焦质谱仪。 1.2电喷雾电离源(Electrospray ionization,ESI) 样品溶液经色谱柱分离,流经色谱管,到达喷雾针,针上加有3~5kV 的电压,在强电场和雾化气的作用下,溶液迅速雾化产生高电荷液滴,并形成扇状喷雾。在加热辅助气及高温条件下,溶剂迅速蒸发,带电液滴的表面积不断缩小,表面电荷密度逐渐增大。当密度达到“Rayleigh极限”时,带电雾滴中的样品就会由于雾滴发生“库伦爆裂”而分离出来,形成样品离子。带电的碎片离子就在电场的作用下进入质谱的质量分析器进行

质谱仪的历史与发展

质谱仪的历史与发展 质谱的发展与核物理的早期发展紧密相连,而核物理的早期发展又是建立在真空管气体放电的技术上。克鲁克斯管是从早期用的盖斯勒管改良而来的,它是一个内部抽成较低气压的玻璃管,两端装有电极,阴极和阳极之间可以产生10 -100千伏的高压。克鲁克斯管运行时的真空比0.1帕斯卡要低得多,这是射线管实验——特别是阳极射线研究的必备条件。许多基于克鲁克斯管的实验带来了原子和核物理方面开创性的研究成果。最著名的是在1895年由威廉·康拉德·伦琴发现x射线。不到年之后J.J.汤姆森通过对阴极射线在电场中的偏转分析和测量了电子的质荷比m / e。他发现了一种质量只有氢原子(当时已知的最轻的原子)的1/1800却带有一个单位负电荷的粒子,这是电子的发现。维恩在1898年通过对阳极射线的分析测量了氢原子核的质量,这是首次对质子的测量。 维恩和汤姆森正是质谱法的开创者 如图是1898年由维恩制造的第一台质谱实验装置。在一个气压很低的玻璃管中设置了阴极A和阳极 a用来产生阳极射线,然后射线会经过平行的电极缝, 同时b区域的真空管外也覆盖了电极用来屏蔽磁场。 在真空管c区域内,除了磁极间的平行磁场外在垂直 射线和磁场方向设置了平行电场来分析离子束。在电 场和磁场的作用下,只有特定速度(v=E/B)的离子 可以到达真空管末端,这就是我们现在所说的速度选

择器。这个装置的长度只有5厘米。维恩利用它从阳极射线中选出特定速度的离子进行研究,测量了氢原子核(当时维恩并不知道这是氢原子核)的荷质比,并研究了其他一些更重的离子。但直到1919年卢瑟福的系列工作之后才正式宣判了质子的发现。 尽管如此,正如J.J.汤姆森所说,维恩是第一个是用磁场偏转来分析离子束性质的科学家。不过真正意义上的质谱法的诞生还要归功于1907年汤姆森本人的实验。 上图是汤姆森在剑桥搭建的第一台质谱仪的实物和原理。他同样采用阳极C把放电区和测量区分开,放电区冲入少量的某种气体,阳极和阴极之间加有30-50千伏的电压。同样为了屏蔽磁场的干扰,在放电区的外面放置了金属的隔离罩W。放电区电极C中间是一个6cm 长,内径从0.5mm到0.1mm的准直孔,用一个非常精巧的毛细玻璃管F和测量区相连。气体在放电区电离出离子,并且在高电场下获得很快的速度,最后沿着毛细玻璃管以很窄的一束射入抽真空的测量区。测量区内安装了两块平行的电极A,并且外部有一组磁极P提供磁场。与维恩的实验不同,这里磁场和电场的方向是平行的。经过偏转的离

二次离子质谱技术

海洋有机地球化学检测方法 二次离子质谱技术简述 摘要:海洋有机地球化学是通过研究与还原性碳相关的物质来揭示海洋生态系的结构、功能与演化的一门科学。由于其中的有机组分通常以痕量、复杂的混合物形式存在,且是不同年龄、不同来源、不同反应历史生源物质的集成产物,所以总体分析困难较大。目前主要是从整体水平和分子水平两方面进行检测分析,本文将简单介绍核磁共振谱分析技术、离子交换层析法、气相色谱法、二次离子质谱技术、X射线衍射分析、比色法这六种分析方法的检测对象和所能获得的数据,并对其中的二次离子质谱技术的检测原理、应用现状、优势与弱点和发展趋势等进行总结与分析。 关键词:有机化学检测分析;二次离子质谱(SIMS);剖析应用 1.引言 目前,用于揭示天然有机组分特征的分析技术可分为两类:一是整体分析以获得有机物主要组分的整体性质包括元素组成、光谱特征等,比如核磁共振谱分析;二是分子水平分析以获得特定类别有机组分的信息,比如气相色谱法。 二次离子质谱技术是目前灵敏度较高的表面微区分析方法,从20世纪初至今在发扬其优点减小或克服其局限性中不断得到发展,成为一种独具恃色的分析手段,在微电子技术、化学技术、纳米技术以及生命科学等之中得到广泛的应用。 2.几种检测方法的介绍 2.1核磁共振波谱分析技术(NMR) 核磁共振技术(NMR)广泛用于有机化学、分子生物学等领域,在能源科学中用于研究有机分子的微观结构,且它所检测的样品可以是混合样品,具有不破坏样品的特点。通过核磁共振波谱仪获得样品的共振谱,来测定分子中某些原子的数目、类型和相对位置[9]。 2.2离子交换层析法(IEC) 离子交换层析法(IEC)是以离子交换剂为固定相,依据流动相中的组分离子与交换剂上的平衡离子进行可逆交换时的结合力大小的差别而进行分离的一种层析方法。检测对象主要是各种生化物质,也应用于临床生化检验中,用于分离纯化氨基酸、多肽及蛋白质,也可用于分离核酸、核苷酸及其它带电荷的生物分子。 2.3气相色谱法(GC) 气相色谱法(GC)是一种在有机化学中对易于挥发而不发生分解的化合物进行分离与分析的色谱技术。通过待分析的气体样品与覆盖有各种各样的固定相的柱壁相互作用,使得不同的物质在不同的时间被洗脱出来。通过将未知物质的保留时间与相同条件下标准物质的保留时间的比较可以

DART实时直接分析质谱离子源介绍

DART实时直接分析质谱离子源介绍 字体: 小中大|打印|L发布: 2010-8-09 17:45 作者: webmaster 来源: 华质泰科查看: 26088次 实时直接分析(Direct Analysis in Real Time)简称DART,是一种热解析和离子化技术。 DART操作简单,样品置放于DART源出口和一台LC-MS质谱仪的离子采样口,便可进行分析。 适用于分析液、固、气态的各类型样品 由美国J. Laramee和R. Cody(美JEOL公司)于2005年发明,现由IonSense公司商品化生产、制造和销售。获得2005年Pittcon大奖。 DART已广泛应用于药物发现与开发(ADME)、食品药品安全控制与检测、司法鉴定、临床检验、材料分析、天然产品品质鉴定、及相关化学和生物化学等领域。

相比于现行通用的液质联用(LC-MS)技术,DART-MS分析将不再需要繁杂的样品制备和耗时的色谱分离。作为一种“绿色”分析检测技术,DART-MS将不需要化学溶剂的消耗,急剧缩短样品分析周期,和极大地减少对固定资产及人员的投资。 该技术在美欧等国的研究与应用已成燎原之势,并在著名大学(如Purdue,Rice,George Washington,U Maryland)、研究院(如Los Almos NL,NRCC Canada,US Army)、跨国制药公司(如Roche,Merck,Amgen,GSK,Pfizer,Eli Lilly)、国家执法部门(如FBI,FDA,EPA)等相继采用。 DART主要功能 DART能在几秒钟内分析存在于气体、液体、固体或材料表面的化合物,从而对样品无损耗

国家标准氮化镓材料中镁含量的测定二次离子质谱法

国家标准《氮化镓材料中镁含量的测定二次离子质谱法》 编制说明(预审稿) 一、工作简况 1.立项的目的和意义 GaN材料的研究与应用是目前全球半导体研究的前沿和热点,是研制微电子器件、光电子器件的新型半导体材料,并与SiC、金刚石等半导体材料一起,被誉为是继第一代Ge、Si半导体材料、第二代GaAs、InP化合物半导体材料之后的第三代半导体材料。它具有宽的直接带隙、强的原子键、高的热导率、化学稳定性好(几乎不被任何酸腐蚀)等性质和强的抗辐照能力,在光电子、高温大功率器件和高频微波器件应用方面有着广阔的前景。GaN单晶的研制,迫切需要对GaN材料中重要杂质进行检测,特别是重要掺杂剂镁元素的测试,因为掺Mg量对生长P型GaN有重要影响:要获得高空穴载流子浓度的P型GaN,Mg的掺杂量必须控制好。掺Mg量较小时,GaN∶Mg单晶膜呈现N型导电,得不到P型层;掺Mg量过大时,会形成与Mg有关的深施主,由于深施主的补偿作用,得不到高空穴浓度的P型GaN。二次离子质谱法可以分析从氢到铀的所有元素及同位素,具有很高的灵敏度,是检测镁掺杂量的一个重要手段。为了促进国内相关技术的提升,并使我国二次离子质谱定量分析技术规范化、标准化,特制定《氮化镓材料中镁含量的测定二次离子质谱法》。 2.任务来源 根据《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》(国标委综合[2017]128号)的要求,由中国电子科技集团公司第四十六研究所负责制定了《氮化镓材料中镁含量的测定二次离子质谱法》,计划编号为20173544-T-469,要求完成时间2019年。 3.标准承研单位概况 中国电子科技集团公司第四十六研究所拥有两台二次离子质谱仪,是国内唯一家能够提供全面的二次离子质谱测试技术的单位,有丰富的操作、试验经验,可以为《氮化镓材料中镁含量的测定二次离子质谱法》标准的制定提供充分的验证报告。公司拥有一批高素质的专业人才,曾制(修)订定二次离子质谱相关的标准10余项,有丰富的制(修)订标准的经验。 4.主要工作过程 本标准的制定工作由要由中国电子科技集团公司第四十六研究所承担。

二次离子质谱

二次离子质谱(SIMS)基本原理及其应用 *********************************************摘要:二次离子质谱( Secondary-ion mass spectrometry,SIMS) 是一种固体原位微区分析技术,具有高分辨率、高精度、高灵敏等特征,广泛应用于地球化学、天体化学、半导体工业、生物等研究中。本文主要阐明了SIMS 技术的原理、仪器类型,简要介绍了其主要应用,分析了其特点。 关键词:二次离子质谱;同位素分析;表面分析;深度剖析 二次离子质谱仪(Secondary-ion mass spectrometry,SIMS)也称离子探针,是一种使用离子束轰击的方式使样品电离,进而分析样品元素同位素组成和丰度的仪器,是一种高空间分辨率、高精度、高灵敏度的分析方法。检出限一般为ppm-ppb级,空间分辨率可达亚微米级,深度分辨率可达纳米级。被广泛应用于化学、物理学、生物学、材料科学、电子等领域。 1.SIMS分析技术 一定能量的离子打到固体表面会引起表面原子、分子或原子团的二次发射,即离子溅射。溅射的粒子一般以中性为主,其中有一部分带有正、负电荷,这就是二次离子。利用质量分析器接收分析二次离子就得到二次离子质谱[1,2]。图1[2]是二次离子质谱工作原理图。 图1 二次离子质谱工作原理图 离子探针实际上就是固体质谱仪,它由两部分组成:主离子源和二次离子质谱分析仪。常见的主离子源有Ar+、Xe+、O-、O2+、Cs+、Ga+……从离子源引出的带电离子如Cs+、或Ga+等被加速至keV~MeV能量,被聚焦后轰击样品表面。

高能离子进入样品后,一部分入射离子被大角度反弹出射,即发生背散射,而另一部分则可以深入到多个原子层,与晶格原子发生弹性或非弹性碰撞。这一过程中,离子所带能量部分或全部转移至样品原子,使其发生晶格移位、激发或引起化学反应。经过一系列的级联碰撞,表面的原子或原子团就有可能吸收能量而从表面出射,这一过程称为离子溅射。 溅射出的粒子大部分为电中性,只有小部分是带电的离子、分子或团簇。携带了样品表面成分信息的二次离子出射之后,被引出电场加速后进入分析系统并被探测器所记录。经过计算机分析,就可以得到关于表面信息的能谱。谱中的计数与样品的各种成分原子浓度有关,通过与标准样品的对比,就可以得到待测样品中的原子浓度。图2[2]是一次电子轰击样品表面产生溅射粒子的示意图。 图2 一次束轰击样品表面 发生离子溅射时,描述溅射现象的主要参数是溅射阈能和溅射产额。溅射阈能指的是开始出现溅射时,初级离子所需的能量。溅射产额决定接收到的二次离子的多少,它与入射离子能量、入射角度、原子序数均有一定的关系,并与靶材晶格取向有关。 2.SISM仪器类型 根据微区分析能力和数据处理方式,可以将SIMS分为三种类型:(1)非成像型离子探针。用于侧向均匀分布样品的纵向剖析或对样品最外表面层进行特殊研究;(2)扫描成像型离子探针。利用束斑直径小于10Lm的一次离子束在样品表面作电视形式的光栅扫描,实现成像和元素分析;(3)直接成像型离子显微镜。以较宽(5~300Lm)的一次离子束为激发源,用一组离子光学透镜获得点对点的显微功能。