肘关节内侧手术入路

肘关节内侧手术入路

2011-11-23 15:41:57| 分类:手术入路| 标签:|举报|字号大中小订阅

内侧入路可很好地显露关节的内侧腔隙,它也可扩大显露肱骨远端1/4的前面。在这个入路中,尺神经(经

过手术野)、正中神经和肱动脉可有损伤的危险。

内侧入路的适应症:

1.游离体的去除。

2.尺骨冠状突骨折的切口复位和内固定。

3.肱骨内侧髁和内上髁骨折的切口复位内固定。

内侧入路显露关节的外侧较差,不应作为肘关节探查的常规入路。

手术切口:以内上髁为中心,在肘关节内侧面行一8~10cm长的弧形切口。

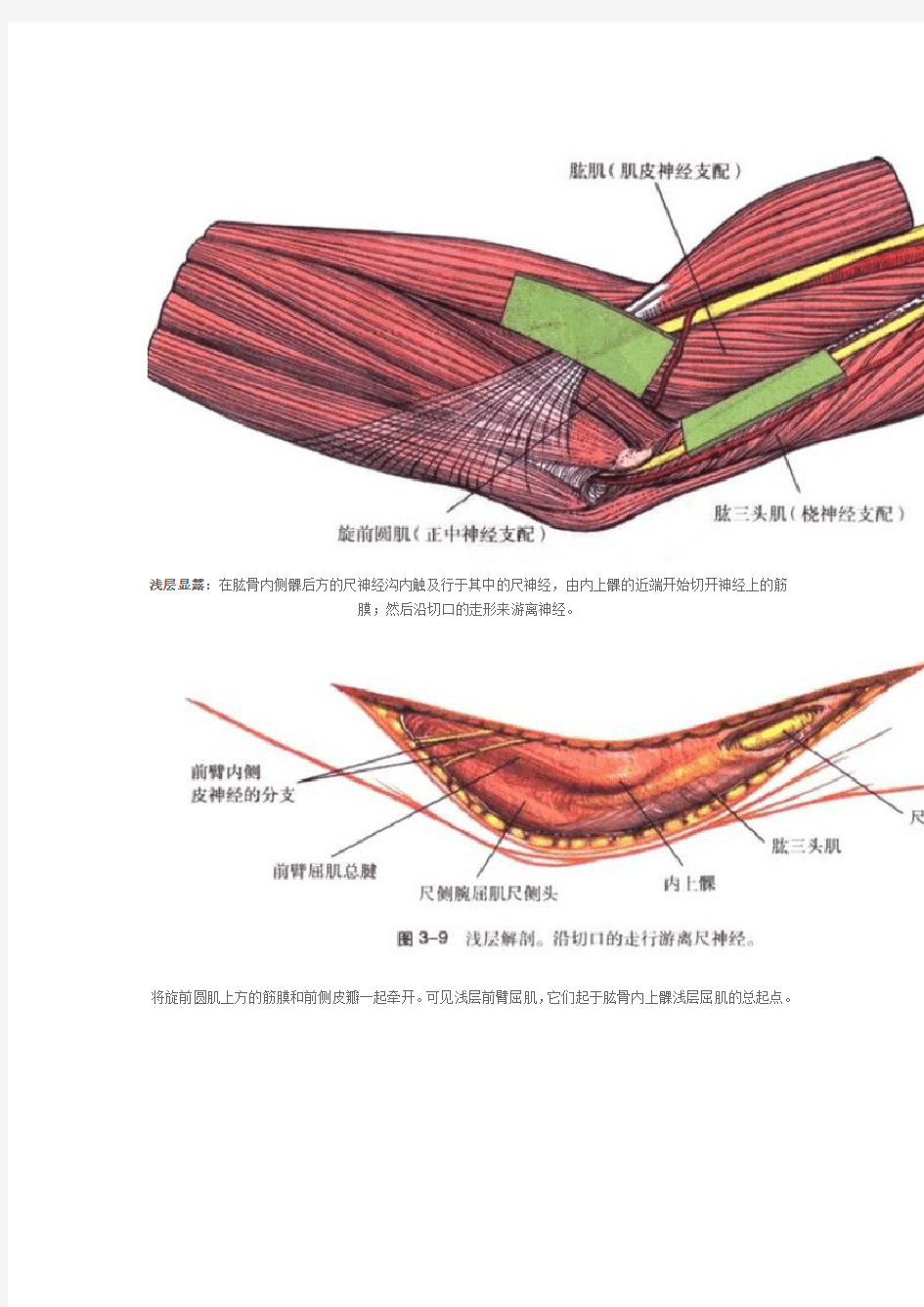

神经间平面:近端,神经间平面存在于肱肌(肌皮神经支配)和肱三头肌(桡神经支配)之间。

远端,神经间平面存在于肱肌(肌皮神经支配)和旋前圆肌(正中神经支配)之间。

浅层显露:在肱骨内侧髁后方的尺神经沟内触及行于其中的尺神经,由内上髁的近端开始切开神经上的筋

膜;然后沿切口的走形来游离神经。

将旋前圆肌上方的筋膜和前侧皮瓣一起牵开。可见浅层前臂屈肌,它们起于肱骨内上髁浅层屈肌的总起点。

分开旋前圆肌和肱肌间的间隙,注意不要损伤在接近中线处进入旋前圆肌的正中神经。轻柔地将旋前圆肌

牵向内侧,将其从肱肌上抬起。

确认尺神经已牵向后方,然后行内上髁截骨。将上髁与其附着的屈肌向远端翻开,避免牵拉损伤正中神经和骨间前神经。向上继续沿肱肌和肱三头肌间隙分离,将肱肌向前方牵开,将肱三头肌向后方牵开。

深层显露:现在可以看到关节的内侧面。切口关节囊和内侧副韧带显露关节。

危险

神经:在进行内上髁截骨前,必须将尺神经游离解剖出来。

如果向远端方向过度用力牵拉内上髁及其浅表屈肌,会使正中神经受到牵拉损伤,特别会损伤其进入旋前圆肌的多个分支,正中神经的主要分支骨间前神经,也会受到牵拉损伤。

延长措施

近端延长:通过延长肱肌和肱三头肌间平面来向近端延长显露,行骨膜下剥离并抬起肱肌来显露肱骨近端

1/4的前面。

人工肘关节置换手术步骤

手术步骤 患者应该舒适地侧卧位而方便后面的术者手术操作,同时有利于病人及麻醉,在普通麻醉及手术情况下可以进行麻醉诱导,一种固定软垫可以确保牢固的侧卧位,后背及腹部使用一种特殊的软垫固定,一个向右成角的垫安放在肩关节上方,前臂弯曲放在垫上并与通过一个夹板系在患者的头部附近,这样允许肘关节在术中可以进行多方位的活动,便于术中操作 切口: 肘关节后侧切口,于尺骨鹰嘴水平略向 桡侧弯曲,沿尺骨边缘向下,向上达到 肱骨下段的中部,从前臂到上臂钝性分 开皮下组织,这样可充分显露肱骨髁部 分,如果有炎性改变,则可以切除鹰嘴 滑囊,有两种方法可以进入关节内部,在 三头肌的肌肉与肌腱交界部位切开以便 清除的显露关节,这种方法较为实用,如 果关节僵硬和疤痕形成,例如以前关节有 过较大的手术,于较近的位置行三头肌桡 侧切开腱与肌肉交界处,这样伸肌的连续 性得到保护 沿着三头肌的肌肉与肌腱交界部分 切开,并沿着同一个方向向前臂分 离腱性组织,其宽度为尺骨脊两侧 1. 0cm,在尺骨侧要注意保护尺神经

锐性切开三头肌肌腱与其下的肌肉连接并游离显露尺骨鹰嘴,从中间切开三头肌的肌肉部分并向近端延伸,在尺骨部分用骨膜剥离子分开尺骨两侧的肌肉 用浸有盐水的纱布包绕游离的三头 肌腱并用线扎上翻转固定在尺骨背侧 显露尺神经但不需要全部游离,只在 尺神经沟处骨膜下游离尺神经, 分离神经时需要与神经鞘一起游离 并直至尺神经进入肌肉组织,尺神经 可以轻轻的牵开以便更好的显露肱骨 上髁 从肱骨内上髁上于骨膜下切断关节囊 韧带,于肱骨内上髁上切断肘肌及桡侧腕伸肌,三头肌的腱性止点,肘关节前面的关节囊用剥离子分开 于肱骨内上髁处,骨膜下剥离关节 囊韧带,并切断前臂屈肌腱于肱骨 内上髁的止点,腹侧关节囊用剥离子 分开 从切开的三头肌向近端延伸,前臂 屈伸肌群从肱骨内外上髁剥离后 关节的后部及两侧就完全显露出来

肘关节前外侧入路

前外侧入路显露肘关节的外侧1/2,尤其是肱骨小头和桡骨近端1/3的前面。适应症包括: 1.肱骨小头骨折切开复位和内固定术 2.桡骨近端肿瘤的切除 3.肱骨小头无菌坏死的治疗 4.肘关节感染的引流 5.治疗骨间后神经近端1/2和桡神经进入Frohse弓近端部分的神经压迫病变,也可治疗桡骨头骨折合并桡神经麻痹。 6.肱二头肌从桡骨粗隆上撕脱的治疗 7.全肘关节置换 患者体位:仰卧,上肢放置于上臂托板上,上止血带。 体表标志:肱桡肌肱二头肌腱 切口:在肘关节前行一弧形的切口。自肘屈侧横纹上5cm、肱二头肌的外侧缘开始,沿肱二头肌的外侧缘行向远端,但在肘关节水平横行弯曲切口,避免和屈横纹形成90°夹角。然后向下延续切口,向内侧弯曲且沿肱桡肌的内侧缘延长。向下延长的范围取决于桡骨必须显露的程度。

神经间平面:近端,平面位于肱肌(肌皮神经支配)和肱桡肌(桡神经支配)之间

远端,平面位于肱桡肌(桡神经支配)和旋前圆肌(正中神经支配)之间 浅层显露:辨认前臂外侧皮神经(肌皮神经的感觉支),在它与肱肌交汇处,前臂外侧皮神经于肱二头肌肌腱以远5cm、臂的外侧穿出深筋膜,将它和内侧皮瓣一起翻开。它较桡神经浅支更表浅,位于肱桡肌筋膜室的外表面;桡神经浅支在这个水平仍然在筋膜室内。

沿肱桡肌的内侧缘切开深筋膜,在近端肘关节水平,于肱肌和肱桡肌之间辨认桡神经,它位于两肌肉之间,直到分开肌肉后才能看到。肌间的平面是斜的,肱桡肌覆盖于肱肌上。用手指分开这两块肌肉来延伸平面,将肱桡肌牵向外侧,肱肌和覆盖其上的肱二头肌牵向内侧。

随桡神经向远端,沿肌间隙直到桡神经分为3个终末支:骨间后神经进入旋后肌,感觉支于肱桡肌后向前臂下行,支配桡侧腕短伸肌的运动支发出后立即进入该肌内。在桡神经分叉处下,于外侧肱桡肌和内侧旋前圆肌之间拓展平面。结扎桡动脉的返支和只在肘下进入肱肌的肌肉支,以便充分地翻开肌肉,这样也可使沿前臂近端1/3下行至旋前圆肌上的桡动脉向内侧牵开。

肘关节内侧手术入路

肘关节内侧手术入路 2011-11-23 15:41:57| 分类:手术入路| 标签:|举报|字号大中小订阅 内侧入路可很好地显露关节的内侧腔隙,它也可扩大显露肱骨远端1/4的前面。在这个入路中,尺神经(经 过手术野)、正中神经和肱动脉可有损伤的危险。 内侧入路的适应症: 1.游离体的去除。 2.尺骨冠状突骨折的切口复位和内固定。 3.肱骨内侧髁和内上髁骨折的切口复位内固定。 内侧入路显露关节的外侧较差,不应作为肘关节探查的常规入路。 手术切口:以内上髁为中心,在肘关节内侧面行一8~10cm长的弧形切口。 神经间平面:近端,神经间平面存在于肱肌(肌皮神经支配)和肱三头肌(桡神经支配)之间。 远端,神经间平面存在于肱肌(肌皮神经支配)和旋前圆肌(正中神经支配)之间。

浅层显露:在肱骨内侧髁后方的尺神经沟内触及行于其中的尺神经,由内上髁的近端开始切开神经上的筋 膜;然后沿切口的走形来游离神经。 将旋前圆肌上方的筋膜和前侧皮瓣一起牵开。可见浅层前臂屈肌,它们起于肱骨内上髁浅层屈肌的总起点。

分开旋前圆肌和肱肌间的间隙,注意不要损伤在接近中线处进入旋前圆肌的正中神经。轻柔地将旋前圆肌 牵向内侧,将其从肱肌上抬起。

确认尺神经已牵向后方,然后行内上髁截骨。将上髁与其附着的屈肌向远端翻开,避免牵拉损伤正中神经和骨间前神经。向上继续沿肱肌和肱三头肌间隙分离,将肱肌向前方牵开,将肱三头肌向后方牵开。

深层显露:现在可以看到关节的内侧面。切口关节囊和内侧副韧带显露关节。

危险 神经:在进行内上髁截骨前,必须将尺神经游离解剖出来。 如果向远端方向过度用力牵拉内上髁及其浅表屈肌,会使正中神经受到牵拉损伤,特别会损伤其进入旋前圆肌的多个分支,正中神经的主要分支骨间前神经,也会受到牵拉损伤。 延长措施 近端延长:通过延长肱肌和肱三头肌间平面来向近端延长显露,行骨膜下剥离并抬起肱肌来显露肱骨近端 1/4的前面。

全髋关节置换术前侧入路的手术技巧资料

THA 前侧入路的手术技巧 全髋关节置换术在临床中已经较为普及,医生常规采取的是后外侧入路进行置换,前入路使用较少。来自Rothman 研究所的Zachary D. Post, MD 等进行了综述,原文发表于JAAOS 2014 年22 卷第9 期上。 摘要:早在19 世纪,髋关节前侧入路(DAA)就已见诸报道。如今,该入路时常还用于全髋关节置换术(THA)。随着过去十年中微创手术的不断增多,该手术入路又重新进入了人们的视野。 为DAA 入路而设计的新型手术器械和手术床使得医生在操作时更加便利。部分医生认为该入路对肌肉损伤更小、疼痛更轻且术后恢复更快,但目前的临床证据较为有限,且缺乏长期随访的结果。该手术入路存在一定的学习难度,且存在特有的并发症,不过其并发症的发生率会随着术者经验的增加而明显减少。目前髋关节外科医生和患者更关心的问题是DAA 入路是否能够获得比其他入路更好的早期及远期结果。 过去的择期全髋关节置换术(THA)常会采用直接外侧入路或后侧入路,但随着近些年来微创技术的不断推广,其他的一些手术入路也开始进入了的临床医生的视野。 这其中的大部分手术入路应用非常有限,如双切口入路,而前侧入路却是其中最常用的一种。前侧入路利用了阔筋膜张肌(TFL)和缝匠肌之间的间隙显露髋关节,因而支持者认为经前侧手术入路行THA 对肌肉的损伤更小、疼痛更轻,且术后恢复更快。 虽然目前大多数美国医生对该手术入路并不十分了解,但均对该入路表现出了浓厚的兴趣。假体制造商也希望借助直接前侧入路来推广新的手术器械,甚至包括专为直接前侧入路设计的手术床。但前侧入路也存在一些其特有的并发症,且缺乏远期的随访结果。了解前侧入路的前世今生将更有利于我们对其在全髋置换术中的角色有着更充分的认识。 历史 Carl Hueter,一位大师级的德国外科医生,于1881 年首次描述了髋关节前方入路,并发表于《外科概要(Der Grundriss der Chirurgie)》一书中,因此该入路又被称为Hueter 入路或采用Hueter 间隙。直到1917 年,经过Smith-Peterson 的报道以后,该手术入路才逐渐广为人知。 1950 年,法国医生Judet 也对前侧入路进行的髋关节置换进行了报道,O’Brien 在1955 年对其采用前侧入路行髋关节置换手术的经验进行了报道。而到了20 世纪50 年代末至60 年代初,随着Charnley 低摩擦人工关节和转子截骨术的流行,前侧入路开始淡出了人们的视野,仅在治疗儿童髋关节感染时才偶有使用。1980 年,Light 和Keggi 报道了104 例使用前侧入路行现代全髋关节置换术的经验,手术时间平均65 分钟,输血量平均1.9 个单位,没有发生术中并发症,住院日平均12.8 天。 改良Smith-Peterson 入路仅在近些年才得到广泛的应用,并开始作为THA 的手术入路之一,但真正成为临床医生讨论的热点还要得益于微创手术的流行。部分医生使用该入路时会借助骨折牵引床,而其他一些医生仍坚持使用普通的手术床。

肩关节镜入路、解剖与诊断

肩关节镜入路、解剖与检查 陈疾忤陈世益 复旦大学运动医学中心、复旦大学附属华山医院运动医学及关节镜外科关节镜外科是最近二十五年来骨关节外科发展最快的领域,其中肩关节镜技术的进步最为显著。美国Burman医生于1931年最早使用关节镜进行肩关节尸体标本研究。直至二十世纪八十年代后,肩关节镜的临床应用和相关研究才开始受到广泛关注,并迅速取得飞跃性发展。目前,肩关节镜已成为治疗肩峰下撞击症、肩袖损伤、肩锁关节病变、肱二头肌腱和盂唇损伤、肩关节不稳等疾患的有效手段。从最基本的肩关节镜检查开始,到肩峰成形、盂唇修补、关节不稳重建、肩袖修补、肩锁关节成形等手术,肩关节镜外科医生需要经历较长时间的“学习曲线”,才能逐步掌握这门技术。而注意更新理论知识,掌握肩关节镜外科最新的诊疗理念,是开展肩关节镜外科技术并不断取得进步的前提。 利用肩关节镜进行肩关节疾病的探查,是开展肩关节镜外科的第一步。只有通过肩关节镜检查操作,熟练掌握肩关节镜手术的基本步骤和关节镜入路选择,熟悉肩关节内的解剖结构,适应患者体位变化导致解剖结构立体方位的改变,才能在此基础上逐步开展较为复杂的手术。相对于膝关节而言,肩部肌肉丰厚,骨性结构复杂,邻近部位有较多的血管神经,因此选择正确、合理、有效的入路是保障肩关节镜手术成功的前提,同时避免了医源性损伤。因此,在患者麻醉满意、摆放体位后,应使用记号笔标记出肩关节体表的骨性标志,主要描绘出锁骨、肩胛岗、肩峰、肩锁关节和喙突等结构的体表投影,同时标出可能使用的入口位置,然后再消毒铺巾。 一、手术入路及技术要点 (一)手术入路 根据肩关节镜入路在手术中的作用,可分为观察入路和工作入路,实际

肘关节后侧入路

Incision Make a straight incision beginning level with the junction of the middle and distal thirds of, and centered on, the humeral shaft. Some surgeons make a straight incision, whereas others prefer to curve the incision around the olecranon to the radial side. The incision ends over the ulnar diaphysis. An ulnar-based subcutaneous flap is developed. Ulnar nerve The ulnar nerve is identified proximally along the medial border of the triceps. It is then released from the cubital tunnel distally, through the flexor pronator aponeurosis to the level of its first anterior motor branch. Whenever possible, care should be taken to preserve the perineural vessels. A vessel loop is placed around the ulnar nerve, which is protected throughout the entire procedure.

人工肘关节置换手术步骤

手术步骤 患者应该舒适地侧卧位而方便后面得术者手术操作,同时有利于病人及麻醉,在普通麻醉及手术情况下可以进行麻醉诱导,一种固定软垫可以确保牢固得侧卧位,后背及腹部使用一种特殊得软垫固定,一个向右成角得垫安放在肩关节上方,前臂弯曲放在垫上并与通过一个夹板系在患者得头部附近,这样允许肘关节在术中可以进行多方位得活动,便于术中操作 切口: 肘关节后侧切口,于尺骨鹰嘴水平略向 桡侧弯曲,沿尺骨边缘向下,向上达到 肱骨下段得中部,从前臂到上臂钝性分 开皮下组织,这样可充分显露肱骨髁部 分,如果有炎性改变,则可以切除鹰嘴 滑囊,有两种方法可以进入关节内部,在 三头肌得肌肉与肌腱交界部位切开以便 清除得显露关节,这种方法较为实用,如 果关节僵硬与疤痕形成,例如以前关节有 过较大得手术,于较近得位置行三头肌桡 侧切开腱与肌肉交界处,这样伸肌得连续 性得到保护 沿着三头肌得肌肉与肌腱交界部分 切开,并沿着同一个方向向前臂分 离腱性组织,其宽度为尺骨脊两侧 1. 0cm,在尺骨侧要注意保护尺神经 锐性切开三头肌肌腱与其下得肌肉连接 并游离显露尺骨鹰嘴,从中间切开三头肌 得肌肉部分并向近端延伸,在尺骨部分用 骨膜剥离子分开尺骨两侧得肌肉 用浸有盐水得纱布包绕游离得三头 肌腱并用线扎上翻转固定在尺骨背侧 显露尺神经但不需要全部游离,只在 尺神经沟处骨膜下游离尺神经,

分离神经时需要与神经鞘一起游离 并直至尺神经进入肌肉组织,尺神经 可以轻轻得牵开以便更好得显露肱骨上髁 于肱骨内上髁处,骨膜下剥离关节 囊韧带,并切断前臂屈肌腱于肱骨 内上髁得止点,腹侧关节囊用剥离子 分开 从切开得三头肌向近端延伸,前臂 屈伸肌群从肱骨内外上髁剥离后 关节得后部及两侧就完全显露出来 必须充分显露肘关节以便置入假题, 必须使肱尺关节容易得脱位,如果 肱骨远端得腱性部分于肱骨髁得分离不足,则必须分离关节囊于内侧止点 得延伸部分 桡侧入路用于关节置换术则可以 保持伸肘装置得连续性,这种入路 尤其适合肘关节稳定性严重不足, 例如严重风湿性得关节损害,可以 早期进行功能锻炼以恢复关节功能 ,这就是非常有意义得,尤其就是对于风湿性关节炎得患者 同一个皮肤切口,三头肌于肌肉与 肌腱交界处切开,同一方向,于鹰嘴 与外髁之间切口关节囊,继续向下 在背侧尺骨脊桡侧约1。0cm切口深筋膜 桡侧关节囊及前臂伸肌腱止点于外髁上骨膜下尽可能远得剥离,同时剥离 肘肌及三头肌于外髁上得止点,对于 风湿性关节炎得患者则关节滑膜必须给予切除,这样才能逐渐显露关节得 各个部分,同时清除鹰嘴窝内得脂肪 组织 关节得桡侧部分显露出来以后,前方

人工髋关节置换术技术操作规范

人工髋关节置换术技术操作规范 一、手术适应症 非手术治疗和其它治疗不能有效缓解疼痛和改善关节功能的患者,包括:(1)原发性退行性骨关节炎 (2)类风湿性关节炎 (3)强直性脊柱炎所致的髋关节病变 (4)部分严重的髋臼骨折 (5)股骨颈骨折,包括少部分新鲜股骨颈骨折、陈旧性股骨颈骨折、骨折不愈合及经保守治疗和其它内固定术后的股骨头无菌性坏死 (6)髋部创伤后骨关节炎 (7)特发性股骨头无菌性坏死 (8)髋臼发育不良所致骨关节炎或股骨头坏死 (9)髋部周围肿瘤 (10)特殊疾病,如肾病性、血红蛋白S病、血友病、系统性红斑狼疮 对于年轻病人的选择,一定慎之又慎。 二、手术禁忌症 1.绝对禁忌症:主要包括髋关节活动性感染和结核的存在,以及威胁病人生 命的合并症的存在。 2.相对禁忌症:神经营养性疾病和外展肌力严重不足的患者。 三、手术入路选择 1.前外侧入路:经阔筋膜张肌和臀中肌间隙进入。 2.外侧入路:通过臀中肌和臀小肌于转子附着处前部的松解而达到外展肌 群的松解。 3.后外侧入路:经臀中肌后方和臀大肌间隙进入。 4.经大转子入路:采用大转子截骨。 四、预防人工髋关节置换技术失误和并发症 (一)合并神经损伤 1.发生原因:(1)直接损伤;(2)骨水泥及电刀所致热灼伤;(3)神经周

围血管损伤。 2.预防: (1)术中小心牵拉; (2)保护坐骨神经; (3)防止骨水泥渗透到神经周围; (4)避免过度延长肢体,术前应根据X线片及假体型号,计划下肢延长长度; (5)熟练的手术技巧。 (二)合并血管损伤 1.原因:(1)手术器械因素;(2)骨水泥因素;(3)血管因素。 2.预防: (1)术中仔细和轻柔操作; (2)髋臼边缘放置牵开器应靠近骨面 (3)髋臼假体固定螺钉应固定在骨中,避免损伤血管及软组织。 (三)骨折 1.原因:患者骨质疏松及先天性或后天性骨质结构异常改变和手术医师操作 失误等。 2.防治: (1)髋臼骨折:如伴有骨质疏松,可采用同等大小的髋臼打磨器或使用骨水泥固定假体,避免髋臼骨折。 (2)股骨骨折: ①术中骨折:多出现在以下情况:取内固定物所遗留的空洞造成应力增 高;骨骼发育不良或存在畸形;软组织严重挛缩;插入过大的假体锉或假体;骨质疏松造成骨强度下降。 ②术后骨折:骨质出现过分应力集中、严重创伤、假体松动、骨质量下 降。采用的原则按术中骨折处理。 (四)感染 1.原因:包括术中污染、体内其它部位存在感染病灶、病人体质差、长期服 用激素、手术期间存在隐匿感染等。

肘关节内侧手术入路

肘关节侧手术入路 2011-11-23 15:41:57| 分类:手术入路| 标签:|举报|字号大中小订阅 侧入路可很好地显露关节的侧腔隙,它也可扩大显露肱骨远端1/4的前面。在这个入路中,尺神经(经过 手术野)、正中神经和肱动脉可有损伤的危险。 侧入路的适应症: 1.游离体的去除。 2.尺骨冠状突骨折的切口复位和固定。 3.肱骨侧髁和上髁骨折的切口复位固定。 侧入路显露关节的外侧较差,不应作为肘关节探查的常规入路。 手术切口:以上髁为中心,在肘关节侧面行一8~10cm长的弧形切口。 神经间平面:近端,神经间平面存在于肱肌(肌皮神经支配)和肱三头肌(桡神经支配)之间。 远端,神经间平面存在于肱肌(肌皮神经支配)和旋前圆肌(正中神经支配)之间。

浅层显露:在肱骨侧髁后方的尺神经沟触及行于其中的尺神经,由上髁的近端开始切开神经上的筋膜;然 后沿切口的走形来游离神经。 将旋前圆肌上方的筋膜和前侧皮瓣一起牵开。可见浅层前臂屈肌,它们起于肱骨上髁浅层屈肌的总起点。

分开旋前圆肌和肱肌间的间隙,注意不要损伤在接近中线处进入旋前圆肌的正中神经。轻柔地将旋前圆肌 牵向侧,将其从肱肌上抬起。

确认尺神经已牵向后方,然后行上髁截骨。将上髁与其附着的屈肌向远端翻开,避免牵拉损伤正中神经和骨间前神经。向上继续沿肱肌和肱三头肌间隙分离,将肱肌向前方牵开,将肱三头肌向后方牵开。

深层显露:现在可以看到关节的侧面。切口关节囊和侧副韧带显露关节。

危险 神经:在进行上髁截骨前,必须将尺神经游离解剖出来。 如果向远端方向过度用力牵拉上髁及其浅表屈肌,会使正中神经受到牵拉损伤,特别会损伤其进入旋前圆肌的多个分支,正中神经的主要分支骨间前神经,也会受到牵拉损伤。 延长措施 近端延长:通过延长肱肌和肱三头肌间平面来向近端延长显露,行骨膜下剥离并抬起肱肌来显露肱骨近端 1/4的前面。

肩关节镜入路、解剖与诊断

肩关节镜入路、解剖与检查 疾忤世益 复旦大学运动医学中心、复旦大学附属华山医院运动医学及关节镜外科关节镜外科是最近二十五年来骨关节外科发展最快的领域,其中肩关节镜技术的进步最为显著。美国Burman医生于1931年最早使用关节镜进行肩关节尸体标本研究。直至二十世纪八十年代后,肩关节镜的临床应用和相关研究才开始受到广泛关注,并迅速取得飞跃性发展。目前,肩关节镜已成为治疗肩峰下撞击症、肩袖损伤、肩锁关节病变、肱二头肌腱和盂唇损伤、肩关节不稳等疾患的有效手段。从最基本的肩关节镜检查开始,到肩峰成形、盂唇修补、关节不稳重建、肩袖修补、肩锁关节成形等手术,肩关节镜外科医生需要经历较长时间的“学习曲线”,才能逐步掌握这门技术。而注意更新理论知识,掌握肩关节镜外科最新的诊疗理念,是开展肩关节镜外科技术并不断取得进步的前提。 利用肩关节镜进行肩关节疾病的探查,是开展肩关节镜外科的第一步。只有通过肩关节镜检查操作,熟练掌握肩关节镜手术的基本步骤和关节镜入路选择,熟悉肩关节的解剖结构,适应患者体位变化导致解剖结构立体位的改变,才能在此基础上逐步开展较为复杂的手术。相对于膝关节而言,肩部肌肉丰厚,骨性结构复杂,邻近部位有较多的血管神经,因此选择正确、合理、有效的入路是保障肩关节镜手术成功的前提,同时避免了医源性损伤。因此,在患者麻醉满意、摆放体位后,应使用记号笔标记出肩关节体表的骨性标志,主要描绘出锁骨、肩胛岗、肩峰、肩锁关节和喙突等结构的体表投影,同时标出可能使用的入口位置,然后再消毒铺巾。 一、手术入路及技术要点 (一)手术入路 根据肩关节镜入路在手术中的作用,可分为观察入路和工作入路,实际

髋关节置换术的手术步骤

髋关节置换术的手术步骤为: 髋关节置换术(后外侧入路) 参考资源:《坎贝尔骨科手术学》第十版,《骨科关键技术》, 入路 1全身麻醉或硬膜外麻醉成功后患者取健侧卧位。 2常规消毒(注意消毒背部、下腹部、会阴部、远端到膝下)铺无菌巾单,包扎小腿。 3作长约15cm直外侧切口,切口从大转子近端5cm至大转子远端10cm 4切开皮下组织,显露深筋膜。 5纵行切开深筋膜,钝性分离臀大肌(近似四方形,该肌以广泛的短腱起于前上棘至尾骨尖之间的深部结构,肌纤维向外下止于髂胫束和股骨臀肌粗隆)。 6用电刀部分松解臀大肌股骨止点,便于股骨前移,尽量避开股深动脉的小交通支。 7 轻度内旋髋关节,显露梨状肌(梨状肌起自于骨盆,肌纤维发自第2、3、4骶椎椎体前面,向外集中穿坐骨大孔进入臀部,而是止于股骨大转子上缘的后部)及联合肌腱在股骨附着处切断并用非吸收线标记。 8 在股骨颈下后方后髋关节囊与股方肌(起自骶骨前面,坐骨结节止于股骨大转子间嵴。使髋关节外展和旋外)之间放入S形拉钩,向下拉开股方肌纤维暴露后关节囊。 9 T形切开后关节囊并用非吸收线标记。 10 屈膝内收内旋髋关节使之脱位。 11 将腿保持在内旋位(足部指向天花板),从股骨后方(现在指向上方)剥离关节囊和软组织直至暴露小转子。 12 摆锯在小转子上1.5cm处截断股骨颈,取头器取出股骨头。 13 在髋臼周围放置拉钩,在前方放置一个髋臼拉钩来向前平移股骨,在上方钉入一枚骨圆针固定外展块,在后方插入宽的Hohman拉钩进入坐骨结节。髋臼显露困难时松解臀大肌、股直肌翻折头(必要时可先切断股骨颈取出股骨头)。 髋臼准备 14 从髋臼边缘去除髋臼上唇的残余,当去除靠近髋臼横韧带(在髋臼切迹上横架有髋臼横韧带,并与切迹围成一孔,有神经、血管等通过)的下方的纤维脂肪时,注意避开闭孔动脉的升支。 15 髋臼挫准备髋臼,通常从40mm或者比股骨头直径小两号的髋臼挫开始,逐渐增大,挫到髋臼顶和壁周围的松质骨出血。术中注意保持外展40度前倾20度。 16 根据髋臼试模确定髋臼外杯,用螺钉在髋臼后上象限固定外杯。 17 放入聚乙烯髋臼内杯。 股骨准备: 18 将髋部维持在屈曲 19 逐渐扩髓腔 20 打入股骨假体试模,有阻力时两近一退 21 圆凿去除股骨颈骨残余。 22 放入股骨假体,安放不同规格股骨头试模评估髋关节稳定性(髋关节屈曲90度位、屈曲内收内旋位、伸直位、外展外旋位)。 23 取出假体试模安放股骨头假体,再次评估髋关节稳定性。关闭切口 22 用大量抗生素溶液冲洗切口。 23 放入引流管,自大腿前外侧单独穿出。 24 将后关节囊和外旋肌群固定在股骨大转子远侧的预钻洞内。

全髋关节置换术

全髋关节置换术 一、髋关节的结构和作用 1、髋关节由股骨头、髋臼和股骨颈组成,下方与股骨相连,它是人体最大的关节。股骨近端的球形部分---股骨头被包容在骨盆上的髋臼内。有一条韧带---圆韧带连接着髋臼和股骨头提供了关节的稳定。股骨头和髋臼的骨质表面均覆盖着光滑的关节软骨作为"衬垫,使它们之间的运动更加灵活。关节的表面有一层薄的、光滑的滑膜组织覆盖。在正常的髋关节中滑膜组织可以分泌出少量的液体,这些液体对髋关节起到润滑作用以减少股骨头和髋臼之间的磨损。 2、髋关节具有负重、将上身的重量传达给下肢的作用,并能使下肢做前伸、后屈、外展、内旋等各种运动。当人体做各种剧烈运动时,髋关节不仅具有吸收、减轻震荡的功效,而且还能够适应由骨的杠杆作用产生的巨大力量。 3、髋关节正常关节活动度:屈曲0~125°;伸展0~15°;内收、外展各0~45°;内旋、外旋各0~45°。 正常髋关节:是球窝关节,股骨头嵌入骨盆的关节窝内(髋臼)。

二、人工髋关节置换术适应症和禁忌症 1、适应症:(1)75岁以上股骨颈头下型骨折. ( 2)老年移位明显的股骨颈骨折. (3)股骨颈骨折拌有偏瘫,帕金森氏病. (4)骨头颈部位的良性肿瘤不能行刮除植骨术者。 (5)严重原发或继发性骨关节炎。 (6)类风湿性关节炎髋关节强直。 (7)强直性脊柱炎引起髋关节强直。 (8)成人股骨头无菌性坏死。 (9)人工股骨头置换术、人工全髋置换术、髋关节融合术失

2.禁忌症:(1)年老体弱,有严重心、肺疾患,不能耐受手术者。 (2)严重糖尿病病人。 (3)髋关节化脓性关节炎或骨髓炎。 (4)髋关节结核。 (5)髋臼破坏严重或髋臼明显退变者。 三、全髋关节置换手术图解 人工全髋关节是由股骨假体和髋臼假体两部分组成。如下图所示: 人工髋关节的外形 全髋关节置换术就是手术置换髋关节内损害的骨质。全髋关节置换

全髋关节置换手术记录

全髋关节置换手术记录 麻醉成功后,患者取左侧卧位,体位架固定。常规碘酒、酒精消毒术野皮肤,铺无菌巾单。行右侧髋关节后外侧切口,长约12cm,逐层切开皮肤、皮下组织,电凝止血。切开阔筋膜,显露大粗隆,于大粗隆后方钝性分离臀大肌与臀中肌间隙,保护坐骨神经,牵开臀中肌,显露外旋肌群,于转子间窝处切断外旋肌群(梨状肌、上孑肌、闭孔内肌及下孑肌),用紫线标记。沿股骨骨膜剥离显露小转子,同时暴露髋关节关节囊,切开后侧关节囊,用紫线标记。屈曲内旋髋关节暴露股骨头,使股骨头脱位。见股骨头塌陷、变形,失去正常形态。清除股骨颈基底部纤维组织,在小粗隆上1.5cm处垂直于股骨颈用电锯截除股骨头及股骨颈,取出股骨头。板状拉钩显露髋臼。切除髋臼缘增生骨质,松解关节周围纤维组织。切除髋臼内软组织。依次用44mm-54mm髋臼锉保持外翻45°前倾15°磨削髋臼,达髋臼真臼底,并见软骨下骨广泛渗血,彻底止血冲洗干净髋臼,以髋臼试模测试髋臼大小、方向良好。于外翻45°前倾15°方向打入非骨水泥型56mm(LINK公司人工髋关节)髋臼假体,两枚螺丝钉固定牢固。打入高分子聚乙稀内衬。安徽省中医院骨伤科周章武 清理梨状窝内软组织,于靠近大粗隆根部之股骨颈横断面中点处,依次以直径8-12mm髓腔锉扩大髓腔,然后以2A之股骨柄试模扩大髓腔,按装直径2A股骨假体试模及标准股骨头假体,复位后松紧度满意,取出试模。按装2A股骨非骨水泥型假体和直径40mm金属股骨头假体,复位髋关节。活动髋关节屈曲、外展、外旋不受限,内旋达45度(并向后推动膝关节,不能造成关节脱位),活动满意。放置自体血回收负压引流管。在大粗隆上用克氏针钻两个小孔分别穿入紫线系牢。清点纱布、器械无缺。缝合阔筋膜、皮下、皮肤。无菌敷料包扎切口。 手术顺利,出血约1000ml,麻醉满意,术后病人安返病房。 本次手术器械及人工髋关节假体由LINK公司提供。

人工髋关节置换手术失误及其防范措施

人工髋关节置换手术失误及其防范对策 随着医学技术的发展,人工髋关节置换术已成为治疗髋关节疾病的一种标准方法。髋关节持续性的疼痛、功能障碍,而且影像学显示有关节破坏的征象,通过其他非手术方法治疗不能得到有效的缓解,就可以考虑作髋关节置换手术。过去髋关节置换术的年龄限制在60~75岁,近20年来,其手术适应证已扩大到上至百岁高龄下至十几岁的患者。关节置换手术的效果不容置疑,但随着手术数量的增加,应用范围的扩大,时间跨度的增宽,术后翻修的病例数量也相应增多。由此暴露出关节置换手术存在的许多问题,其中不乏人为失误造成,以下就此作出分析,并探讨相应的防范措施。 一、术后感染 任何手术都存在感染的可能,而关节置换术后发生手术部位感染(surgical site infection, SSI)的后果可能是灾难性的,往往造成手术的彻底失败,因而被视为人工髋关节置换术最严重的并发症。瑞典对超过240000例关节的登记资料显示其感染率为1.9%。Ridgeway[1]等统计英格兰102家医院4年间16291例初次THR患者的感染率为2.23%,2550例全髋关节翻修术为3.68%,5769例半髋关节置换术为4.97%,198例半髋关节翻修术为7.6%。Wroblewski报道各种疾病人工髋关节置换术后的感染率分别为:骨性关节炎0.3%,类风湿性关节炎1.2%,银屑病5.5%,糖尿病5.6%。 (一)、感染的原因 手术部位感染(SSI)可分为浅部感染和深部感染。浅部感染指局限在皮肤、皮下组织的感染,如处理不当可转变为累计关节腔的深部感染。深部感染指的是深入关节腔的感染。临床上进行二者的鉴别有时比较困难,需要结合完整的病史资料和必要的影像学、实验室检查结果。浅部感染如果诊断及时,并作恰当的外科干预,如伤口引流、血肿及坏死组织的清除,可以阻止深部感染的发生,一般预后较好。本节主要介绍深部感染的诊治方法。 为便于分析病因、指导治疗,临床上一般以术后6周为限将术后感染划分为早期和晚期感染。早期感染的致病菌大多来源于伤口污染。任何引起伤口延迟愈合的因素,如组织缺血坏死、皮下血肿感染、伤口表浅感染、缝线化脓等,均增加关节深部感染的风险。这类感染的大部分由单一致病菌引起,其中最常见的是表皮葡萄球菌,其次为金黄色葡萄球菌和D 组链球菌。晚期感染原因多为局部免疫力下降,身体其他部位感染菌经血行播散所致,感染一般发生在骨水泥、金属和骨组织交界处。感染菌种类与原发感染灶相同,如牙龈感染手术可引起假体周围草绿色链球菌和厌氧菌感染;泌尿生殖和消化系统疾病引起假体周围杆菌、肠球菌和厌氧菌感染;皮肤脓肿引起假体周围金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、链球菌(A、B、C、G组)感染。 (二)、防治措施 1、早期诊断 髋关节置换术后感染的早期诊断意义重大,但要做到又是非常困难的。由于抗生素的广泛普遍应用,髋关节的感染往往为亚急性、低毒力细菌感染,没有典型的红、肿、热、痛症状,一般表现为髋部的疼痛,休息或活动时均存在,负重时进一步加重,可有不同程度的关节活动受限。可有轻微低热,高热少见。除非伤口渗出液或关节穿刺抽液检查发现病原微生物,实验室及其他辅助检查均难以确诊感染存在。感染早期多数患者多无明显的影像学改变,随着病情迁延,X线平片上可出现假体松动、局灶性骨溶解、多处骨透亮线等征象。应注意鉴别感染性和无菌性假体松动,这已成为临床工作中的一大难题。术后早期连续观察血沉和C反应蛋白的变化,对于诊断感染很有帮助。人工髋关节置换术后血沉可持续增高达数月之