肾综合征出血热、汉坦病毒肺综合征和汉坦病毒研究进展

肾综合征出血热、汉坦病毒肺综合征和汉坦病毒研究进展

第四军医大学唐都医院全军感染病诊疗中心

白雪帆王平忠王伟李彧

第八届国际肾综合征出血热、汉坦病毒肺综合征和汉坦病毒(HFRS、HPS and Hanta- viruses)学术会议于2010年月5月20日~22日在希腊雅典举行。与会专家学者就HFRS/HPS 的流行病学、诊断、发病机制和免疫应答、治疗以及汉坦病毒的生态学、病毒与宿主的相互作用、病毒的种系发生、复制和形态发生、疫苗研制等方面进行了学术交流。下面分别予以简介。

一、流行病学

HFRS虽然主要流行于亚欧大陆,但是在非洲和美洲的部分国家也时有报告。我国自2005年以来,报告病例数逐年减少,近年年发病数已降至1万左右。韩国自2001年至2010年5月累计报告4861例HFRS,每年报告HFRS 300例~500例。而日本自1984年后再未发现人间病例。俄罗斯1978年~1995年间平均年发病3145例,但是自2000年~2009年10年间发病数明显增长,仅俄罗斯的83个行政区中的58个即累计报告HFRS病例74890例,平均年发病率达到5.2/10万人口。不同国家的主要流行病毒型别/毒株也有所不同,我国仍以汉滩型(Hantaan virus)和汉城型(Seoul virus)为主,近年还报告了沟型病毒和大别山型病毒;韩国除了上述两型病毒外,近年新发现了Muju virus和Soochong virus;而俄罗斯的远东地区则以卡巴罗夫斯克(Khabarovsk virus)、阿慕尔(Amur virus)、符拉迪沃斯托克(Vladivostok virus)病毒为主要流行株;印尼和新加坡的主要流行病毒则为2009年新发现的Serang virus(最早分离于印尼的Serang地区),泰国、柬埔寨和印度仍以泰国病毒(Thailand virus)为主。上述型别的病毒中,汉滩、阿慕尔和Soochong病毒为姬鼠型病毒,汉城病毒、泰国病毒、沟病毒和Serang病毒为家鼠型病毒,特别是Serang病毒与泰国病毒的结构上非常接近,而卡巴罗夫斯克、符拉迪沃斯托克、Muju以及流行于日本的各型病毒(如Hokkaido)均为平鼠型病毒。

美国夏威夷大学的Y anagihara R等通过长期的汉坦病毒动物宿主的调查和观测,发现多种鼩鼱科(Soricidae)动物如鼩鼱(shrew)和鼹科(Talpidae)动物鼹鼠(mole)可以携带汉坦病毒,包括携带索托帕拉亚病毒(Thottapalayam virus, TPMV)的臭鼩(Suncus)、携带Imjin和Jeju病毒的麝鼩(Crocidura)、携带千岛湖病毒的鼩鼱(Sorex)以及携带各型汉坦病毒的中国四川短尾鼩(Anourosorex squamipes)和北方短尾鼩(Blarina brevicauda)、欧亚普通鼩鼱(Sorex araneus)、中鼩鼱(Sorex caecutiens)、假面鼩鼱(Sorex cinereus)、暗黑鼩鼱(Sorex monticolus)、西伯利亚鼩鼱(Sorex roboratus)、亚洲白足鼩鼱(Crocidura shantungensis)、日本鼩鼹(Urotrichus talpoides)、美洲鼩鼹(Neurotrichus gibbsii)、欧洲普通鼹(Talpa europaea)、东方鼹(Scalopus aquaticus)、大麝鼩(Crocidura lasiura)等。不同型别病毒与上述动物宿主的关系有所不同,有些如Seewis病毒和Jemez Spring病毒有着较为广泛的动物宿主类型,前者同时被分布于不同国度和地区的暗黑鼩鼱、沼泽鼩鼱、特氏鼩鼱、漂泊鼩鼱等携带,后者同时被暗黑鼩鼱、特氏鼩鼱、漂泊鼩鼱等携带。源于上述宿主动物的汉坦病毒从结构上也可分为3类,一类与源于啮齿类动物的汉坦病毒同源性较强,另两类有较大差别。系统共进化分析表明,上述非啮齿类动物携带的汉坦病毒大多与其相应的宿主动物长期“和谐共处”,共同进化,仅在偶然的情况下发生宿主动物类型的转换。上述新的动物宿主的发现,不仅扩大了汉坦病毒属病毒的宿主范围,而且为这类新型宿主相关病毒的生物学特性及防控的研究提出了挑战。

近年研究发现,欧洲的汉坦病毒病的流行可能比亚洲更早,第一次世界大战期间英军在比利时北部的弗莱芒(Flanders)地区先后发生12000多例“战争肾炎”,这可能是汉坦病毒病大规模流行的最早报道。此外,二战期间前苏联远东地区的军队先后发生8000多例流行性肾病/肾炎,病死率达10%~20%;驻扎北欧斯堪的那维亚半岛北端Lapland地区的德军和芬兰军队也先后发生10000多例流行性肾病;囚禁在前南斯拉夫的德国战俘营中也报告先后有6000多例流行性肾病。新近研究表明,流行于欧洲大陆的汉坦病毒可以分为三类,对人类致病的病毒型别主要包括普马拉病毒(Pummala virus)、多布拉伐-贝尔格来德病毒(Dobrava-Belgrade virus)、Saaremaa virus和汉城病毒(SEOV);对人类不致病的病毒主要为图拉病毒(Tula virus);第3类病毒主要为新近在芬兰鼩鼱中发现的若干种病毒,如Seewis和Nova病毒。近年欧洲部分国家HFRS的流行日渐严重,如比例时2005年报告病例数372例,瑞典2007年全年报告发病数达2195例,芬兰2008年报告病例数达3259例且近10年已有4年年发病数超2000例,德国2007年报告发病数1678例。而俄罗斯自1995年以来每年发病数均在7000例~9000例。进入新世纪以来,HFRS已居俄罗斯所有人兽共患病毒性疾病(zoonotical virus infections)和自然疫源性疾病发病数的首位,约占上述疾病总数的33.5%,其它依次为莱姆病(32.6%)、蜱传脑炎(24.5%)、钩端螺旋体病(5.4%)、布鲁斯菌病(2.1%)。所有HFRS病例中的98.5%发生于俄罗斯的欧洲部分,10年间平均年发病率为6.5/10万人口,特别是该地区的东南数州为HFRS的高发区。既往在俄罗斯的欧洲部分主要流行病毒株为PUUV,但近年由黑线姬鼠作为传染源、由多布拉伐病毒引起的HFRS逐年增多,且97.4%的病例发生于农村地区,特别多发于俄罗斯南部的索契(Sochi)地区,发病高峰季节在11月~次年2月;与此相反,由平类动物作为传染源、由PUUV引起的HFRS 则主要(约69%)发生于城市/城镇地区,农村地区发病仅占31%,且发病高峰季节为每年的8月~12月。

自1993年在美国西南部的四个州暴发流行汉坦病毒肺综合征(HPS)以来,HPS的病例在南北美洲呈逐年增多趋势,其中2005年和2006年两年南北美洲报告病例数分别增至408和430例,而病死率则从1993年的70.3%降至近年的25%左右。迄今已有9个国家或地区报告人间HPS病例,包括北美洲的美国、加拿大,南美洲的巴西、阿根廷、智利、玻利维亚、巴拉圭、乌拉圭和法属圭亚那,哥伦比亚也已报告人类和啮齿类动物的感染,但未报告HPS 病例。另外一些国家如北美洲的墨西哥、洪都拉斯、哥斯达黎加和南美洲的秘鲁、委内瑞拉已发现啮齿类动物携带病毒。截止2010年2月16日,美国累计报告HPS病例541例,包括被证明于1993年以前发生的31例病例。上述病例分布于全美31个州,其中发病数最多的3个州为美国西南部的新墨西哥、科罗拉多和亚利桑那州,累计发病数分别为82、70和62例;≤16岁以下的儿童病例低于7%;总的病死率为35%。与美国和加拿大的HPS病例相比,南美洲的HPS在流行病学和临床发病方面有所不同,如已报告HPS的人-人传播、血清抗体在某些疫区的阳性率较高(自1%~7%不等)、儿童发病率较高、病死率较低(10%~40%不等)、轻症和非典型病例较多等。

非洲是否存在汉坦病毒及汉坦病毒病一直是令人关注的问题,本次会议上,Klempa B 代表德国和斯洛伐克的相关课题组报告了他们在非洲进行的流行病学调查,在用RT-PCR对西非几内亚捕获的18属的啮齿类和1个属的鼩鼱共计1129只动物的标本进行汉坦病毒基因扩增后,仅在2只动物获得了阳性结果,其中1个阳性扩增产物来自2004年1月捕获的毛鼠属(Hylomyscus)动物,另一个扩增产物来自鼩鼱科的麝鼩(Crocidura)。基因测序和同源性分析表明,前一株病毒Sangassou(因相关动物捕获于靠近Sangassou村的森林而得名)的基因序列与汉滩型、汉城型和多布拉伐型等鼠科相关病毒(Murinae associated virus)最为接近,而后一株病毒Tanganya(相关动物捕获于几内亚Tanganya村附近的草地)的基因序列介于鼠科相关病毒与棉鼠科相关病毒(Signodontinae associated virus)之间。应用分离获

得的Sangassou病毒、表达的病毒抗原及免疫血清建立的血清学方法(IgG-ELISA、IFA、WB和FRNT)对三个相关疫区的居民所做的血清流行病学调查表明,ELISA+IFA+WB/FRNT 3项检测同时阳性的百分率自1.1%~4.4%不等。

二、发病机制和免疫应答

汉坦病毒感染人体后以毛细血管和小血管的内皮细胞为主要靶细胞,在感染数周内引发以发热、出血、肾损和血管渗漏(vascular leakage)为主要临床表现的临床综合征。HFRS 和HPS的主要病理基础为血管内皮屏障功能的破坏、肾脏及肺脏等微小血管非常丰富的脏器的严重损伤、血小板失能等,然而迄今血管内皮损伤的具体机制仍未明确。近年研究业已表明,β3整合素是致病性汉坦病毒感染的主要受体,并且可能参与了血管屏障功能的维持。因此,β3整合素在汉坦病毒感染入胞及发病中的作用受到越来越多的关注。

(一)β3整合素概述

整合素是分布于多种动物细胞表面的一类粘附分子。同一种整合素可以表达在多种细胞表面,而同一种细胞也可以表达几种不同的整合素。依据β亚单位的不同可将整合素分为不同的亚群。β3整合素亚群只有两个成员:αvβ3和αⅡbβ3。这类粘附受体能够介导细胞-细胞、细胞-胞外基质之间的粘附,以及细胞与某些病原体之间的作用。对于维持组织的完整性、促进细胞的移动、调节基因表达以及细胞粘附、分化和存活均至关重要。αvβ3整合素广泛表达于人体的内皮细胞、巨噬细胞、血小板、巨核细胞、单核细胞及某些活化的白细胞、平滑肌细胞、破骨细胞表面;在新生血管内皮细胞中高表达,在静息的内皮细胞表面表达水平相对较低。αⅡbβ3整合素主要表达于血小板及巨核细胞表面,在单核细胞、粒细胞、肥大细胞表面也有表达,在血小板聚集及血栓形成中有重要作用。在静息细胞中该受体受到抑制,但是在受到凝血酶和或血小板激活剂等的刺激以后活化,能介导纤维蛋白原与其配体结合。

2.β3整合素的构象变化和亲和力调控

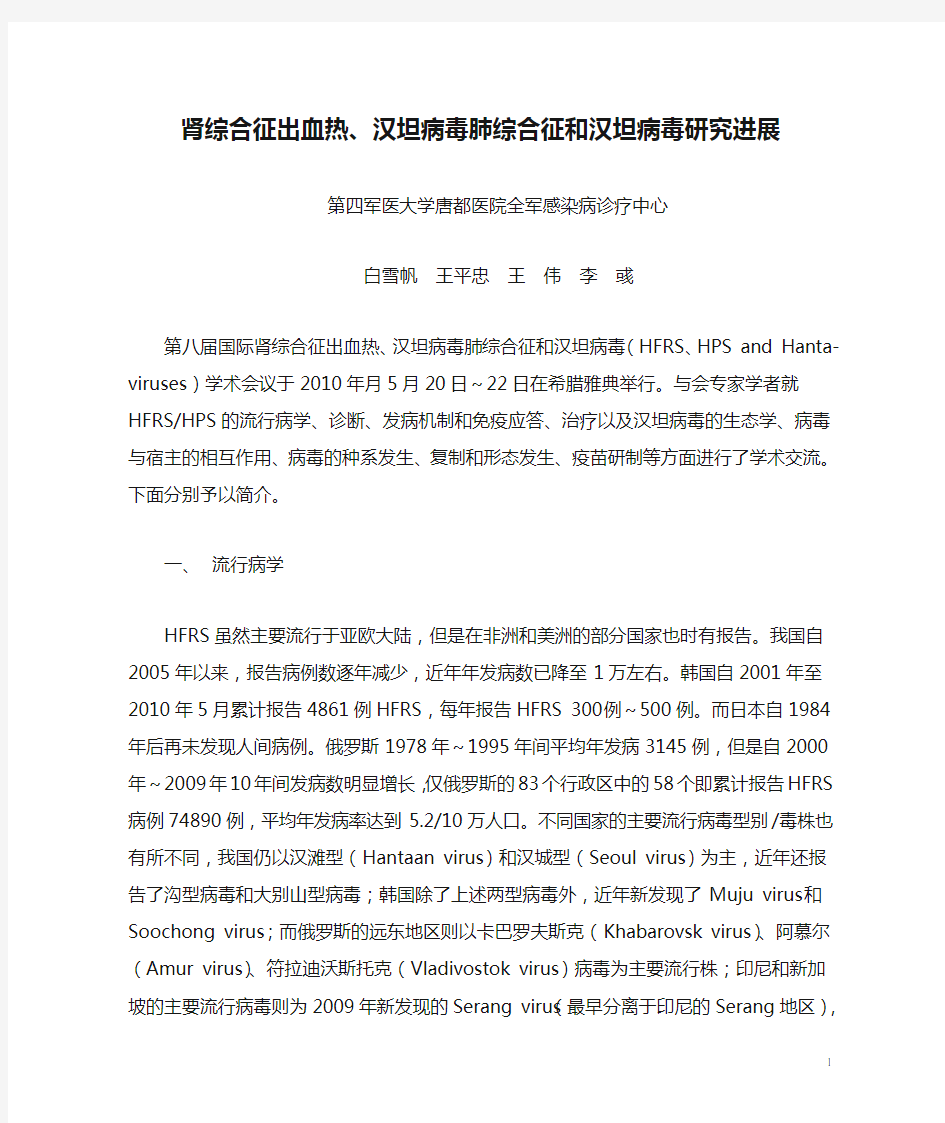

β3整合素是由跨膜糖蛋白α和β亚单位组成的异源二聚体。α和β亚单位分别由胞外结构域、单一的跨膜结构域和短小的胞内结构域组成(图1a)。整合素晶状体结构的胞外域非常复杂,静息状态下呈致密的V型构象,由一个“头”部和两条弯曲的“腿”组成(图1b) 。α亚单位中的β片层结构域和位于β亚单位中的I 结构域并排分布,组成了能与含有RGD

序列的配体结合的“头部”结构域。β3整合素的两条“腿”,一条由α亚单位中的“Thigh”、“Calfl”和“Calf2”3 个结构域组成,另一条由β亚单位中的“Hybrid”、plexin/ semaphorin/integrin (PSI)、4 个“EGF-like”和1 个“β3-尾部”结构域组成。α亚单位的“thigh”和“calf-1”结构域与β3亚单位的“PSI”和“EGF 1 、2”结构域组成了灵活的“膝关节”结构。当整合素与配体结合或活化后,“膝关节”的运动使得整合素由弯曲的低亲和力状态而转变为伸展的高亲和力状态。新近研究证实PSI 结构域与其特异性抗体N29或8E3结合能够诱使hybrid和PSI/IEGF1结构域产生远离α亚单位中“膝关节”结构域的运动,而诱发整合素构象和结构域的改变。

图1 β3整合素结构及构象和亲和力变化(a) 一级结构中β3整合素的功能域组成;

(b)β3整合素的构象变化及亲和力变化。

3.β3整合素的配体

既往研究证实β3通过RGD (Arg-Gly-Asp-Arg)或是RGD样(Arg-Gly-Asp-Leu)的寡肽识别序列与胞外基质相结合。αⅡbβ3最重要的结合基序是RGD样的KGD 和KQAGDV。其配体主要有胶原、变性的胶原、血小板反应素、玻连蛋白、纤连蛋白、血管假性血友病因子、纤溶酶原、凝血素、血小板反应素等。αvβ3的配体主要有玻连蛋白(VN)、纤连蛋白(FN)、层粘连蛋白(LN)、骨桥蛋白(OPN)、血小板反应素(TSP)等。αvβ3与VN 结合对维持毛细血管完整性起重要作用,并介导血小板粘附到固相化的VN。除了能特异性地结合含有RGD 序列的配体,作为以β3整合素为受体的致病性汉坦病毒、登革热病毒和猪出血热病毒等病原体本身并不含有RGD结构,其与β3整合素的连接通过与PSI结构域相互作用而实现。

4.β3整合素活性调节的信号通路

整合素的胞浆结构域短小且缺乏酶活性,需与其它的分子组成分子复合物参与信号传递。与其它分子的作用通常是短暂的,这增加了研究的复杂性。整合素传递跨膜双向信号,即是outside-in和inside-out信号。在outside-in信号传递通路中配体与整合素胞外域相结合,致使整合素的构象发生改变,并传导信号进入细胞内部。Inside-out信号传递通路中起源于细胞表面非整合素受体介导的或是细胞内部的分子活化的信号通路,最终导致了整合素的活化或失活。整合素活性的调节是通过构象的改变或聚集的程度实现的。这两种信号通路并不是截然分开的,而是同时发生并且互相影响。

整合素的相关信号通路在血小板与可溶性配体的粘附、淋巴细胞与抗原提呈细胞的粘附、巨噬细胞和颗粒细胞对细菌的吞噬中也发挥重要作用。

观察发现很多生长因子介导的信号传导通路都能被整合素所活化,整合素的参与对于生长因子介导的生理反应是必不可少的。提示对细胞功能的调控中,二者之间可能存在相互协调的机制。在内皮细胞,αvβ3通常与受体型络氨酸激酶VEGFR2(血管内皮生长因子受体2)相互关联。VEGF(血管内皮生长因子)可以诱导αvβ3的表达。同时,αvβ3可以增强VEGFR2的磷酸化水平和对VEGF的敏感性以易于下游分子信号FAK和MAPK/P38的活化。所以分析二者在信号传导途径中的串联作用可能有助于理解胞外刺激所引起的生理反应。

(二)β3整合素在汉坦病毒感染中的作用

1.β3整合素是致病性汉坦病毒的受体

致病性和非致病性的汉坦病毒都能够感染人类的内皮细胞,这提示单纯的病毒侵入过程不足以引起病理损伤。与非致病性汉坦病毒以整合素α5β1作为受体不同,致病性的汉坦病

毒((HTNV, PUUV, SEOV, SNV, ANDV and NY-1V)都是以αvβ3为受体侵入内皮细胞的。

此外,致病性汉坦病毒对β3在调节内皮细胞屏障功能和活化血小板功能方面的影响与HPS、HFRS的基本病理改变也颇为相同。考虑到诸多型别和亚型汉坦病毒的差异、被感染宿主的种属差异以及世界各地发病地域的不同,β3亚群整合素作为汉坦病毒的受体与其功能之间是否存在必然联系确实值得关注。

致病性和非致病性汉坦病毒利用的整合素受体不同是通过以下实验得以证实的:αvβ3的高亲和性配体玻连蛋白可以抑制致病性汉坦病毒HTNV和NY-1对体外培养的人内皮细胞等细胞的感染,但是对非致病的汉坦病毒PHV感染没有抑制作用。αvβ3的抗体同样可以抑制致病性汉坦病毒对人内皮细胞以及VeroE6细胞的感染,但是对PHV或是TULV的感染没有抑制作用。不含有β3的CHO细胞在转染了表达人类β3整合素(αvβ3或是αIIbβ3)以后,能够感染致病性汉坦病毒。β3亚基N端43个残基组成的PSI结构域被证实是致病性汉坦病毒作用于β3的部位,抗PSI结构域的抗体可以阻断汉坦病毒的感染。PSI 结构域只有在β3整合素处于弯曲状态下才能够暴露出来。汉坦病毒与处于弯曲状态下非活性的αvβ3相结合正好解释了为什么在能活化αvβ3的高Mn2+环境中,汉坦病毒的感染没有增强,反而受到抑制。电子显微镜研究显示汉坦病毒感染数天以后,病毒在细胞表面所形成的覆盖层。汉坦病毒覆盖在弯曲的αvβ3的表面而阻断了αvβ3的活性,抑制了其调节内皮细胞通透性的功能。

2.致病性汉坦病毒影响内皮细胞的迁移能力

致病性汉坦病毒NY-1, SNV, HTN, SEO 和PUU能够阻断由β3整合素与配体结合所介

导的内皮细胞迁移,而用抗β3抗体也可阻断β3整合素与玻连蛋白的结合而导致内皮细胞的迁移能力下降,两者的作用极其相似,但对β1所介导的迁移能力均无影响,表明只有以β3为受体的致病性汉坦病毒的感染才能抑制内皮细胞的迁移,而细胞的迁移是β3与胞外基质连接后导致粘着斑复合物活化和细胞骨架运动的结果。致病性病毒感染后对β3迁移能力下降的原因存在两种可能:①感染后αvβ3处于抑制状态,不能与胞外基质发生高亲和力结合;②致病性病毒与αvβ3 PSI结构域结合后使得αvβ3伸展并处于与胞外基质的高亲和力状态,然而由于病毒的感染使αvβ3的功能受到影响,细胞骨架结构破坏和粘着斑复合物的形成受到抑制,进而抑制了细胞的迁移能力。

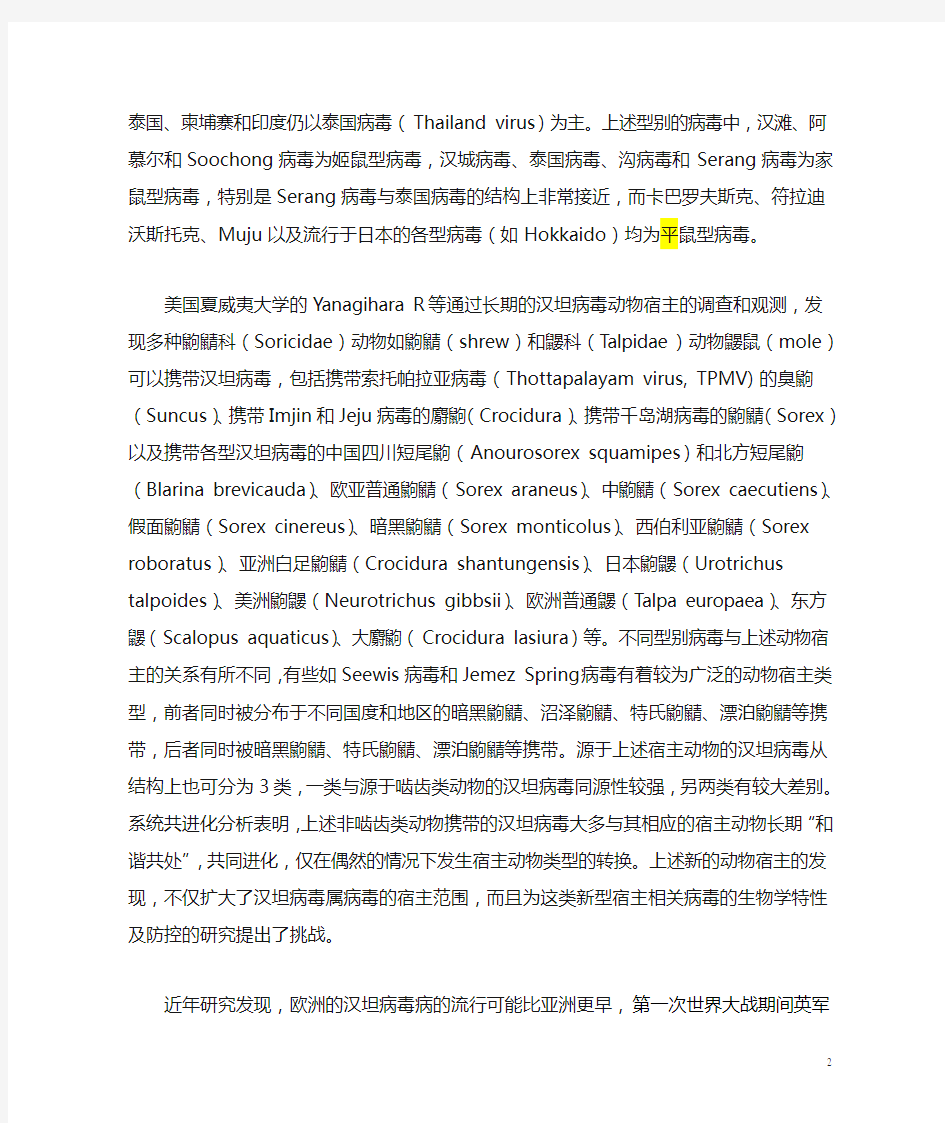

3.致病性汉坦病毒增强内皮细胞对于VEGF介导的通透性的反应性

VEGF最早被称为血管通透因子,其介导液体穿过血管屏障的效应要比组织胺强5000倍,能有效的介导局部组织水肿。β3整合素的胞内域与VEGF的受体VEGFR2形成功能复合体,αvβ3通常是通过调节VEGFR2的作用而影响内皮细胞的通透性。β3整合素敲除鼠和细胞受到VEGF刺激后表现出很高的通透性,表明β3整合素在调节血管对VEGF的反应中发挥作用。与β3敲除的情况相似,致病性汉坦病毒在感染后数天可以提高内皮细胞对VEGF 的敏感性,使其通透性增高18~23倍。这与β3整合素功能的失活以及汉坦病毒在细胞表面形成覆盖层相关。上述研究表明致病性汉坦病毒与非活化状态的β3整合素的相互作用破坏了VEGFR2-β3整合素的功能复合体,并导致内皮细胞出现类似于β3整合素被敲除后的变化,这一重要发现为致病性汉坦病毒感染通过改变内皮细胞的功能而增加内皮细胞的通透性提供给了一种合理的解释。

VEGF介导的内皮细胞通透性的改变受到内源性和外源性细胞因子的影响。例如血管生成素(angiopoietin-1,Ang1) 和神经鞘胺醇(sphingosine- 1-phosphate,S1P) 都可以调节细胞对于VEGF的反应性。S1P通过与内皮细胞上Ang1受体结合而抑制内皮细胞的渗透性。S1P 能够增强血管内皮细胞粘附连接中钙黏蛋白(VE-cadherin)的稳定性而增强内皮细胞的屏障

作用。粘附连接是维持内皮细胞屏障功能的主要因素,由内皮细胞特殊的蛋白和血管内皮钙黏蛋白(VE-cadherin)组成。VEGFR2活化能诱导VE-cadherin的磷酸化,通过解离作用和细胞对VE-cadherin的内吞作用而破坏粘附连接结构的完整性,使内皮的通透性升高。新近的

研究显示HTNV和ANDV感染可以明显促进内皮细胞对VEGF诱导的VE-cadherin的内吞作用(升高达2~7倍),而增加Ang1或是S1P几乎可以完全阻断上述效应。相反,非致病性的TULV 感染内皮细胞后无论在有否VEGF刺激的作用下VE-cadherin的内吞作用都不发生改变。这些研究结果显示致病性汉坦病毒可以提高内皮细胞对VEGF的敏感性而促进VE-cadherin的内

吞作用而破坏了粘附连接的完整性,以此来调节内皮细胞的通透性(图2)。

图2 汉坦病毒与弯曲的β3整合素结合,抑制了β3整合素对VEGF的调节功能。

导致VE-cadherin降解,粘附连接结构破坏,内皮通透性升高。

4.汉坦病毒与血小板的相互作用

血小板数量减少和功能缺陷是HPS和HFRS最常见的病理表现之一。αIIbβ3整合素是血小板上分布最丰富的受体(80,000拷贝/血小板)。与αvβ3类似,αIIbβ3整合素通过其β3亚单位与病毒相互作用介导汉坦病毒的感染。致病性汉坦病毒对于β3整合素功能的调节不仅影响血管内皮细胞的功能,也可以影响血小板的功能,导致血小板的减少和血管通透性增高。静止的血小板能够粘附于感染的内皮细胞,用抗β3整合素的中和抗体或其Fab片段阻断汉坦病毒对内皮细胞的感染可以阻止这种粘附作用,表明血小板的粘附有赖于内皮细胞表面汉坦病毒的存在,并且可能与汉坦病毒感染后病毒在细胞表面所形成的覆盖层相关。静止期的血小板通过其表面的β3整合素与内皮细胞表面覆盖的病毒相连,在内皮细胞表面形成了覆盖层并且改变了与内皮细胞粘附的性质。在HPS患者肺部的毛细血管,血小板覆盖在内皮细胞上可能影响氧气交换,加重缺氧和低氧诱导因子(hypoxiainduciblefactor-1α,HIF-1α)诱导的VEGF的生成导致肺部的渗出和水肿。以上表明,HPS患者严重的缺氧和血浆渗出可能均与汉坦病毒感染导致的β3类整合素的功能失衡有关,血小板的损伤不仅影响患者的凝血功能,而且与血管内皮通透性的增强密切相关。

三、实验诊断

汉坦病毒不仅感染人,而且被许多啮齿类动物(rodents)特别是食虫动物(insec- tivores)长期携带,因此发展人类和动物感染后血清学和病毒标志物的检测同样重要。目前在大多数国家,人类的汉坦病毒感染特别是两类显性感染——HFRS和HPS,主要采用IgM 抗体捕获法ELISA进行诊断,也有采用免疫印渍(immunoblotting)或采用RT-PCR检测病毒RNA进行诊断的,后者检测阳性后还可以进一步施行基因序列测定或病毒分离。对于疫区现场特别是动物宿主的研究,可以将浸透血标本的纸条干燥保存,以备以后对浸出液进行检测。免疫胶体金/免疫层析测定(immunochromatographic assay)近年也已用于被感染者血清抗HV-IgM和IgG抗体或啮齿类动物IgG抗体的检测,其优点是可以在5分钟内获得检测结果。针对汉坦病毒核衣壳蛋白(nucleocapsid protein)的免疫印渍检测以及针对病毒囊膜糖蛋白的中和抗体检测也已研发,但临床少有应用。血清学研究表明,针对小鼠或大鼠相关的汉坦病毒抗体可以发生交叉反应,而针对平鼠(bank vole)和棉鼠(sigmodon)相关的汉坦病

毒抗体也可以发生交叉反应,但针对两类病毒的抗体间却少有交叉反应。因此,欲对两类病毒引起的HFRS和HPS或感染进行筛检诊断,则必须建立或购买两类诊断试剂盒。不同型别病毒感染的分型检测则主要依赖中和抗体的检测和病毒RNA序列的测定。

本次会议上日本札幌市北海道大学的Arikawa J报告了他们研制的基于截短的病毒核衣

壳蛋白(NP)和ELISA技术的血清分型检测方法。他们研究发现,汉坦病毒NP氨基端片段aa50- 100不仅是一个优势的抗原反应性表位,而且是一个能够与已知的各种旧世界(old world,即欧亚大陆)流行的血清型病毒如汉滩(HTNV)、汉城(SEOV)、多布拉伐(DOBV)、泰国(THAIV)及普马拉(PUUV)发生交叉反应的抗原表位。而NP的片段aa230-302是一个变异性的血清型特异性表位(serotyping specific epitope),可用于不同血清型病毒的分型检测。进一步用针对旧世界各血清型病毒NP aa1-100的单克隆抗体研究证明能够与新世界(即美洲大陆)各国主要流行型别病毒如新诺柏(SNV)、安弟斯(ANDV)、黑港渠(BCCV)、CARV(流行于墨西哥、由棕禾鼠携带的汉坦病毒,目前与人类疾病的关系尚不清楚)和LANV(流行于南美洲中部、由草原暮鼠携带的汉坦病毒,可以引起一种轻型的HPS)病毒发生抗原抗体反应,证明这些新发现的病毒具有与欧亚大陆流行的各型别汉坦病毒共同的抗原表位。根据已在美洲大陆各国分离到的汉坦病毒或通过基因扩增获得的病毒基因序列的地理分布及基因和氨基酸结构的系统进化分析(phylogenetic analysis),可将这些病毒分为5个组,其中2~4组还可细分为3~5个不同的亚型。初步的研究表明,针对SNV、ANDV、LANV和CARV的病人血清或啮齿类动物免疫血清均可与上述病毒的全NP发生血清学反应,但是对截短表达的氨基端蛋白片段(trN 100)的反应强度差别较大,作者认为,上述病毒的trN 100有可能用于新世界各型病毒的分型检测。

同样来自日本北海道大学的Yoshimatsu K等报告了他们研制检测各群汉坦病毒的PCR 共同引物的结果。作者根据已报道的源于欧亚和美洲的汉坦病毒的结构特征和地理分布,提出将已发现的各血清/基因型病毒分为至少3个群,其中第1群为鼠亚科相关汉坦病毒(murinae associated hantavirus),包括HTNV、SEOV、DOBV、THAIV、SNGV(Sangassou virus)等,第2群为平相关汉坦病毒(arvicolinae associated hantavirus),包括PUUV、TULV(图拉病毒)、PHV(prospect hill virus, 希望山病毒)、ISLAV(isla vista virus, 埃斯拉病毒)、KHAV(khabarovsk virus,卡巴罗夫斯克病毒)等,第3群为林鼠/棉鼠相关汉坦病毒(neotominae and sigmodontinae associated hantavirus),主要包括源于美洲各国的病毒,如SNV、ANDV、BAYV(bayou virus)、CADV(Cano Delgadito virus)等。将编码上述病毒核衣壳蛋白的S基因序列进行比对分析,找出同源性较高的区段,分别设计合成了针对各群病毒的多对候选引物,其中第1群有3对候选引物,第2、3群合成了各4对候选引物。同时,分离上述3群共计15株病毒的S基因并构建重组质粒作为检测的模板,然后常规进行PCR扩增,结果发现其中部分引物可以分别扩增出组内所有病毒的目的基因片段,检测灵敏度可达103拷贝数。上述结果证明初步的检测实验是成功的,可望用于研究现场汉坦病毒动物标本和临床感染病人标本的检测。

四、疫苗研制和应用

HFRS的主要防控措施为接种汉坦病毒疫苗。国内上世纪90年代研制生产的疫苗主要有沙鼠肾细胞(MGKC)制备的单价汉滩型病毒灭活疫苗、金地鼠肾细胞(GHKC)制备的单价汉城型病毒灭活疫苗、乳鼠脑制备的单价汉滩型病毒灭活疫苗和GHKC或MGKC制备的双价汉滩和汉城型病毒灭活疫苗。近年新研制了由GHKC、MGKC和Vero-E6细胞制备的纯化精制双价(汉滩和汉城型病毒)疫苗,新型疫苗不仅接种后局部副反应轻微,而且仅需2针接种即可取得良好的免疫防护效果。今后仍需进一步改进疫苗的精制纯化工艺,努力提高疫苗接种后中和抗体的应答水平和保护效力,降低副反应发生率。针对已发现的新的流行病毒型别(如PUUV),应着手研制新的多价疫苗,并深入研究疫苗免疫机制、建立新的疫苗效力检测方法

和评价标准,同时继续开发新的疫苗品种如基因工程疫苗等。

除了新型疫苗的研发外,国家自2000年以来还通过包括转移支付在内的财政拨款,在国内重点流行省区(黑龙江、陕西、辽宁、山东、河北、浙江等)启动了扩大的疫苗接种计划,已在包括上述省区接种人群约1700万,明显降低了本病的发病率。

目前除中国外,已初步研制成功汉坦病毒灭活疫苗的国家还有朝鲜、韩国、俄罗斯及欧洲部分国家,但除了中国、朝鲜和韩国外,均未开始临床应用。

本次会议上,美国陆军传染病研究所的Boudreau E报告了他们研制的汉滩病毒和普马拉病毒 M基因DNA疫苗的I期临床试验结果,该试验的目的在于验证疫苗的安全性和免疫效力。免疫途径采用PMED(particle mediated epidermal delivery)装置,即基因枪皮内注射DNA疫苗包被的直径约10纳米的金颗粒。在临床I期试验前对77只金地鼠的免疫试验证明,间隔3周3次免疫后,约94%的动物产生了特异性抗体,抗体滴度自1:20~10240不等;而采用间隔1周3次免疫方案,100%和80%的受试动物分别产生了抗HTNV和PUUV的抗体。在进一步对灵长类动物的免疫试验中,100%的受试动物产生了针对HTNV和PUUV的中和抗体。其后开展的I期临床试验分为3组,每组9例(第1组最初为10例,后因故中途脱落),分别单独接种HTNV、PUUV DNA疫苗和联合接种两种疫苗,接种方案均为3次,每次间隔4周。主要副作用包括接种后3天内出现疲劳/倦怠(约占所有受试者的34%)、头痛(21%)、肌痛/关节痛(16%),其它如咽疼、鼻阻、胃肠不适、低热/微汗、头晕和失眠等的发生率均≤10%。免疫效力观测表明,HTNV、PUUV和联合疫苗免疫组在接种后不同时间点中和抗体的阳性(指抗体滴度≥1:20)数分别为56天时为2/10、1/9、1/9,84天时测定为3/10、4/9、4/9,180天时测定为0/9、2/9、5/9。以上试验结果表明,受试者对DNA疫苗的接种均能较好地耐受,未发生严重的副反应/不良事件;所研制的汉滩和普马拉病毒M基因DNA疫苗对人体具有免疫原性;免疫后血清抗体的总体阳转率偏低(<50%),抗体阳转率最高组出现在联合疫苗免疫组(>50%);抗体阳转者中大多数中和抗体(PRNT50)滴度≥1:1000,且大多出现于免疫后6个月。

参考文献(略)

出血热试题

出血热试题(一) 一.名词解释 1、流行性出血热: 二、单项选择题: 1、肾出血热综合征最易侵犯的器官是() A.肾 B.肝 C.心 D.肺 2、关于肾出血热综合征患者发热与病情的关系描述正确的是() A.随发热好转,全身症状逐渐减轻 B.体温逐渐好转,全身症状反加重 C.发热期全身症状最重 D.发热与症状关系不大 3、流行性出血热“三痛”是指:() A.头痛、眼眶痛、骨关节疼痛 B.腹痛、腰痛、骨关节痛 C.头痛、腰痛、眼眶痛 D.腹痛、骨关节痛、肌痛 4、下列哪项不能确诊流行性出血热:() A.疑似病例+血清抗EHFIgM阳性 B.血清抗EHFIgG滴度为1:40及以上 C.恢复期抗EHFIgG滴度比急性期增高4倍及以上 D.EHF病毒抗原阳性 5、流行性出血热可能的传播途径为:() A.动物源性传播、虫媒传播、垂直传播 B.动物源性传播、虫媒传播、生活密切接触传播 C.动物源性传播、生活密切接触传播、血液体液传播 D.动物源性传播、垂直传播、生活密切接触传播6、出血热疫苗接种部位是哪里? A.上臂三角肌 B.臀大肌 C.其他部位 7、出血热疫苗接种程序哪个是正确的?()

A.1,15,180 B.1,30,180 C.1,45,180 8、出血热疫苗的储存和运输温度?() A.2-8℃ B.8-15℃ C.-20℃ 三.简答题: 1、肾出血热综合征的典型临床分期是什么? 2、肾出血热综合征的三大主症是什么?

出血热试题(二) 一、选择题 1 关于流行性出血热的治疗 下列哪项正确( ) A 低血压休克期的治疗应以血管活性药物为主 B 病程早期可抗病毒治疗 C 病程第7日后可用肝素抗凝治疗 D 无尿者可用甘露醇静推以促进利尿 E 发热期可用解热镇痛剂退热 2 关于流行性出血热 下列哪项是错误的( ) A 具季节性和周期性 B 是由一种RNA病毒引起的 C 鼠类是主要传染源 D 都具典型的五期经过 E 皮疹多为出血性 3 确诊流行性出血热的依据是( ) A "三痛"和"三红"征 B 异型淋巴细胞增多 C 特异性IgM抗体滴度升高 D 全身感染中毒症状 E 鼠类接触史 4 对确诊流行性出血热 下列哪项最有意义( )

肾综合征出血热培训试卷及答案

2011年肾综合征出血热防控知识 考试卷 单位:姓名:分数: (一)名词解释(每题5分) 1.肾综合征出血热 2.急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS) (二)填空题(每题4分) 1.肾综合征出血热病毒基因L编码,M编码,S编码。2.我国肾综合征出血热v主要有两种血清型即和,分别由鼠和鼠传播。 3肾综合征出血热病程可分为 , , , , 。 4.肾综合征出血热病例分为,,。 (三)选择题(每题4分) (1) 肾综合征出血热的传播可通过下列途径但除外: A.呼吸道传播 B.消化道传播 c.输血传播 D.母婴传播 E.虫媒传播 (2) 肾综合征出血热的基本病理变化是: A.全身小血管损伤 B.全身单核巨噬细胞系统增生C.全身毛细血管病变 D 全身感染而致的循环衰竭 E.全身血容量降低 (3)下列哪项不是肾综合征出血热血常规改变的特点 A.wBc增高 B.血小板降低 C. 红细胞,血红蛋白增加 D.异形淋巴细胞出现 E.嗜酸性粒细胞增加 患者男性,38岁,发热5d,尿量减少3d,于2001年2月入院,体查:T 38℃,球结合膜充血,水肿,可见出血斑,腋窝处皮肤可见条索状出血点,右臀部皮肤可见5×8cm瘀斑,实验室检查结果:血小板21×109/L,BuN 34.5mmol/L。(4)为明确诊断,下面哪项检查最重要: A.查异形淋巴细胞 B.肝功能检查C.骨髓穿刺检查 D 肾综合征出血热V特异IgM抗体检查 E.头颅cT (2)病人目前最可能的临床诊断为

A.急性肾小球肾炎 B.败血症C 原发性血小板减少性紫癜 D.流行性出血热E.流行性脑脊髓膜炎 (四)问答题:(10分) 肾综合征出血热的预防控制措施有哪些 2011年肾综合征出血热防控知识 考试卷 (一)名词解释 1.肾综合征出血热(HFRS)是由HFRS病毒引起,由鼠类等传播的自然疫源性急性病毒性传染病 2急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distrcss syndrome,ARDs):是由于肺间质水肿导致的严重低氧血症.主要表现为进行性呼吸困难,紫绀,动脉氧分压明显降低,小于60mmHg。常见于肾综合征出血热的休克期和少尿期。 (二)填空题 1.RNA聚合酶膜蛋白核蛋白 2.Ⅰ型汉滩病毒;Ⅱ型汉城病毒,野,家 3.发热期,低血压休克期,少尿期,多尿期,恢复期 4.疑似病例,临床诊断病例,实验室诊断病例 (三)选择题 (1)C(2)A(3)D(4)D(5)D (四)问答题

肾综合性出血热试题23179

流行性出血热 一、填空题 1. EHFV基因L编码_ 聚合酶_____, M编码__膜蛋白_____,S编码____核衣壳蛋白____。 2. 我国EHFV主要有两种血清型即I型汉坛病毒和Ⅱ型汉坛病毒,分别由_ 野__鼠和_家__鼠传播。 3. EHF病程可分为___发热期_____, __低血压休克期_____, __少尿期______, ___多尿期_____, ___恢复期_____等五期。 4. EHF少尿期的治疗原则为___稳定内环境______, __促进利尿______, 导泻和放血疗法及__透析疗法_______。 二、选择题 1.A1型题 ⑴流行性出血热病毒蛋白中能诱导产生中和抗体是:(A) A. 膜蛋白 B. 核衣壳蛋白 C. 多聚酶 D. 转录酶 E. 内切酶 ⑵ EHFV是一种:(C) A. 单链DNA病毒 B. 双链DNA病毒 C. 负性单链RNA病毒 D. 正性单链RNA病毒 E. 双链RNA病毒 ⑶ EHF的传播可通过下列途径但除外:(C) A. 呼吸道传播 B. 消化道传播 C. 输血传播 D. 母婴传播 E. 虫媒传播

⑷ EHF的基本病理变化是:(A) A. 全身小血管损伤 B. 全身单核巨噬细胞系统增生 C. 全身毛细血管病变 D. 全身感染而致的循环衰竭 E. 全身血容量降低 ⑸下列哪项不是EHF血常规改变的特点(C)???? A. WBC增高 B. 血小板降低 C. 红细胞,血红蛋白增加 D. 异形淋巴细胞出现 E. 嗜酸性粒细胞增加 ⑹ EHF多尿移行期的临床特点是(E):多尿移行期尿量增加是由于肾小管重吸收功能未完全恢复,而尿素氮物质进一步增加引起高渗性利尿,临床症状也进一步加重。 A. 尿量开始增加,临床症状好转 B. 尿量开始增加, 尿素氮下降 C. 尿量未增加, 但症状好转 D. 尿量未增加, 但尿素氮下降 E. 尿量开始增加,症状进一步加重,尿素氮继续升高 ⑺ EHF早期诊断的实验室特征有(E) A. 血WBC增加,中性粒细胞也增加 B. 血小板降低 C. 出现异形淋巴细胞 D. 特异性IgM抗体阳性 E. 以上均是 ⑻关于EHF的治疗,下列那项不正确(E) A. 发热早期可用Ribavirin抗病毒治疗 B. 低血压期首先应补充血容量 C. 少尿期的治疗主要是综合治疗 D. 多尿期时要防止继发感染的发生

尿毒症和流行性出血热试题

六月份试题 科室:姓名:分数: 一、选择题 1、流行性出血热的三痛是指() A、腰痛、腹痛、头痛 B、头痛、胸痛、腰痛 C、腰痛、头痛、眼眶痛 D、眼眶痛、头痛、腹痛 2、下列哪项不能确诊流行性出血热: A.疑似病例+血清抗EHFIgM阳性 B.血清抗EHFIgG滴度为1:40及以上 C.恢复期抗EHFIgG滴度比急性期增高4倍及以上 D.EHF病毒抗原阳性 3、流行性出血热可能的传播途径为: A.动物源性传播、虫媒传播、垂直传播 B.动物源性传播、虫媒传播、生活密切接触传播 C.动物源性传播、生活密切接触传播、血液体液传播 D.动物源性传播、垂直传播、生活密切接触传播 4、尿毒症最常见的酸碱平衡失调是() A.呼吸性酸中毒 B.代谢性酸中毒 C. 呼吸性碱中毒 D. 代谢性碱中毒 5、尿毒症患者饮食治疗不正确的是() A.限制蛋白饮食 B.低热量摄入 C.低钠摄入 D.必需氨基酸疗法 6、下列哪种心血管症状在尿毒症患者中不常见() A.高血压 B.心力衰竭 C.动脉粥样硬化 D.心肌梗塞 二、填空题 1.流行性出血热的五大临床症状、、、 、。 2、_____________是尿毒症病人最合理、最有效的治疗方法。 三、简答题、 1.慢性肾功能衰竭的分期? 2、简述流行性出血热的治疗? 答案 一、选择题 1、C 2、B 3、A 4、B 5、B 6、D 二、填空 1、发热,低血压,少尿,多尿,肾脏损害 2、肾移植 三、简答题 1、 肾功能不全代偿期:GFR50-80ml/min,尿素氮、肌酐正常,临床无肾功能不全症状; 肾功能不全失代偿期:GFR50-20ml/min,血肌酐达178-445μmol/l,临床出现轻度消化道症状和贫血; 肾功能衰竭期:GFR20-10ml/min,血肌酐达445-707μmol/l,临床出现水、电解质、酸碱代谢紊乱;

出血热肾病综合征

出血热肾病综合征 百科名片 出血热肾病综合征(HFRS),又称流行性出血热,是由汉坦病毒引起的,以鼠类为主要传染源的一种自然疫源性疾病。本病的主要病理变化是全身小血管广泛性损害,临 床上以发热、休克、充血出血和肾损害为主要表现。 目录 疾病名称:出血热肾病综合征 [1]hemorrhagicfeverwithrenalsyndrome,HFRS,FarEasthemorrhagicfever,hemorrhagic disease,epidemic,Koreanhemorrhagicnephrosonephritis,nephropathiaepidemica,Nidok odisease,Songofever 疾病分类:感染科 疾病描述:冬春季多见,出血热肾病综合征是一种自然疫源性疾病,鼠为主要传染源。临床上以发热、休克、充血出血和急性肾衰竭为主要表现,又称为肾综合征出血热(hemorrhagicfeverwithrenalsyndrome,HFRS)。本病广泛流行于亚、欧等许多国家, 中国为重疫区。 疾病概述 流行性出血热(epidemic hemorrhagic fever,EHF)是一种由病毒传染的自然疫源性 疾病,流行广泛,危害严重。至今,流行性出血热还是一种严重危害我国广大人民群 众健康的传染性疾病。 流行性出血热在不同的国家和地区,由于其病原、流行病学及临床特征不同,曾 有过多种不同的名称。如我国和日本将其称之为“流行性出血热”;朝鲜称之为“朝鲜出 血热”;苏联称之为“出血性肾炎肾病”;北欧称之为“流行性肾病”等实际上,不同国家 和地区的流行性出血热无一例外地都有不同程度的肾脏损害,故1982年世界卫生组织(WHO)统一将其命名为“肾综合征出血热”(hemorrhagic fever withrenal syndrome,HFRS) 肾脏是流行性出血热损害最为常见的靶器官。临床上,肾脏损害往往是流行性出 血热最为突出的表现之一有50%~60%的患者在临床上表现为急性肾功能衰竭,并成为造成患者死亡的主要原因流行性出血热的肾脏损害尽管病情凶险、危重,但绝大多 数病例,如能尽早发现,及时有效地给予治疗,即使是病情极为严重的病例在救治成 功后,其肾脏损害也可痊愈,而不遗留慢性病变,更绝少转化为慢性肾功能衰竭。流 行性出血热作为一种传染性疾病有其传染源、传播途径及流行规律。

肾综合征出血热

肾综合征出血热防控知识 (一)名词解释 1.肾综合征出血热 2.急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS) (二)填空题 1.肾综合征出血热病毒基因L编码,M编码,S编码 2.我国肾综合征出血热v主要有两种血清型即和,分别由鼠和 鼠传播。 3肾综合征出血热病程可分为, , ,,。 4.肾综合征出血热病例分为、、。 (三)选择题 (1)肾综合征出血热的传播可通过下列途径但除外: A.呼吸道传播B.消化道传播c.输血传播D.母婴传播E.虫媒传播(2) 肾综合征出血热的基本病理变化是: A.全身小血管损伤B.全身单核巨噬细胞系统增生C.全身毛细血管病变 D 全身感染而致的循环衰竭E.全身血容量降低 (3)下列哪项不是肾综合征出血热血常规改变的特点A.wBc增高B.血小板降低C. 红细胞,血红蛋白增加D.异形淋巴细胞出现E.嗜酸性粒细胞增加 患者男性,38岁,发热5d,尿量减少3d,于2001年2月入院,体查:T 38℃,球结合膜充血,水肿,可见出血斑,腋窝处皮肤可见条索状出血点,右臀部皮肤可见5×8cm瘀斑,实验室检查结果:血小板21×109/L,BuN 34.5mmol/L。 (4)为明确诊断,下面哪项检查最重要:A.查异形淋巴细胞B.肝功能检查C.骨髓穿刺检查 D 肾综合征出血热V特异IgM抗体检查E.头颅cT (5)病人目前最可能的临床诊断为A.急性肾小球肾炎B.败血症C 原发性血小板减少性紫癜D.流行性出血热E.流行性脑脊髓膜炎 (四)问答题: 肾综合征出血热的预防控制措施有哪些?

(一)名词解释 1.肾综合征出血热(HFRS)是由HFRS病毒引起,由鼠类等传播的自然疫源性急性病毒性传染病 2急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distrcss syndrome,ARDs):是由于肺间质水肿导致的严重低氧血症.主要表现为进行性呼吸困难,紫绀,动脉氧分压明显降低,小于60mmHg。常见于肾综合征出血热的休克期和少尿期。 (二)填空题1.RNA聚合酶膜蛋白核蛋白2.Ⅰ型汉滩病毒;Ⅱ型汉城病毒,野,家3.发热期,低血压休克期,少尿期,多尿期,恢复期4.疑似病例,临床诊断病例,实验室诊断病例 (三)选择题(1) C(2)A(3)D(4)D(5)D (四)问答题 (1)控制传染源:灭鼠,防鼠,灭螨,防螨 (2)保护高危人群:做好野外工地的预防调查,加强个人防护,接种疫苗 (3)开展流行病学监测:人间疫情监测,鼠间疫情监测

肾综合征出血热防治规范

肾病综合征出血热防治规范 一、定义 肾综合征出血热是由汉坦病毒引起的自然疫源性疾病,病情危急,病死率高,危害极大。是由病毒引起以鼠类为主要传染源的自然疫源性疾病,是以发热、出血倾向及肾脏损害为主要临床特征。全国除青海、台湾省外均有疫情发生。 二、诊断标准 1.流行病学史 (1)发病前2个月内有疫区旅居史。 (2)发病前2个月内与鼠类或其排泄物(粪、尿)、分泌物等有直接或间接接触史或可疑接触史。 2.临床表现 (1)发热,可伴有乏力、恶心、呕吐、腹痛及腹泻等消化道症状。 (2)充血、渗出和出血等毛细血管损害表现:如面潮红、颈潮红和胸部潮红(三红),酒醉貌,头痛、腰痛和眼眶痛(三痛)。球结膜充血、水肿,.皮肤出血点,重者可有腔道出血。 (3)低血压休克。 (4)肾脏损害:尿蛋白、镜下或肉眼血尿,尿中膜状物,少尿或多尿。 (5)典型病程分为发热期、低血压休克期、少尿期、

多尿期和恢复期(五期经过)。 3.实验室检测 (1)血常规 发热期外周血白细胞计数增高和血小板减少,出现异型淋巴细胞:血液浓缩(低血压休克期)或血液稀释(少尿期)。 (2)尿常规:尿蛋白阳性.可出现镜下血尿、管型尿。可有肉眼血尿和尿中膜状物;尿沉渣中可发现巨大的融合细胞。 (3)血生化检查:血肌酐、尿素氮升高 (4)血清特异性IgM抗体阳性。 (5)恢复期血清特异性IgG抗敌滴度比急性期有4倍增高。 (6)从患者标本中检出汉坦病毒DNA。 (7)从患者标本中分离到汉坦病毒。 4、病例分类: (1)疑似病例:具备流行病学史中至少一项加上发热、充血出血两大主征至少一项,且不支持其他发热性疾病诊断者。 (2)临床诊断病例:疑似病例,同时具备低血压休克、肾功能损伤、典型五期经过和血常规、尿常规、血生化检查异常中至少一项者。 (3)确诊病例:临床诊断病例或疑似病例,同时找到

流行性出血热

流行性出血热 流行性出血热(EHF)是一种由汉坦病毒引起的急性传染病。该病为自然疫源性疾病,鼠为主要传染源。临床上以发热、休克、充血出血和急性肾功能衰竭为主要表现。流行性出血热在国际上被称为肾综合征出血热(HFRS)。流行性出血热的病死率约为3-12%。早在1930年,我国东北地区就有本病的记载,至今已有70多年的历史。流行性出血热主要流行于欧亚大陆,但我国是受汉坦病毒危害最为严重的国家,年发病人数约为4~6万,占世界报道病例数的90%以上。 除流行性出血热外,人感染汉坦病毒后还能导致更为严重的疾病-汉坦病毒肺综合征(HPS)。临床上以双侧肺弥漫性浸润、间质水肿、呼吸困难、衰竭及高病死率为主要表现。人肺综合征的死亡率高达50%以上。汉坦病毒肺综合征主要流行于美洲大陆,至今还未发现汉坦病毒肺综合征在我国流行。 出血热传播条件与传播途径 宿主动物与传染源:在我国进20年的出血热监测研究表明:在我国汉滩病毒的宿主和传染源是野栖的黑线姬鼠,汉城病毒的宿主和传染源是家栖为主的褐家鼠。其次,数量较多,带病毒率较高的还有以家栖为主的小家鼠、黄胸鼠和野栖的黄毛鼠、大仓鼠、黑线仓鼠等。此外,林区的大林姬鼠和实验用大白鼠也可成为EHF的传染源。在我国目前发现的自然感染汉坦病毒的73种脊椎动物中哺乳类61种、鸟类8种、爬行类2种、两栖类2种。由于流行性出血热患者早期的血与尿中携带汉坦病毒,虽然有个别病例接触后感染本病,但人不是主要传染源。另外,受汉坦病毒感染后的实验动物,特别是大白鼠也是一传染源,可感染饲养人员和直接接触的科研人员。 传播途径:本病的传播途径有以下5种。 (1)呼吸道传播鼠类携带病毒的排泄物如尿、粪、唾液等污染尘埃后形成的气溶胶,能通过呼吸道而感染人体。 (2)消化道传播进食被鼠类携带病毒的排泄物所污染的食物,可经口腔或胃肠粘膜而感染。 (3)接触传播被鼠咬伤或破伤口接触病毒的鼠类血液和排泄物亦可导致感染。 (4)母婴传播孕妇感染本病后,病毒可经胎盘感染胎儿。 (5)虫媒传播有研究表明寄生于鼠类身上的革螨等具有传播作用。 人群分布 不同性别、年龄、职业人群对流行性出血热具有普遍的易感性。由于接触机会不同,在男性青壮年农民发病较多,男性约占2/3左右,16~60岁年龄组人群占发病数的90%。农民发病占90%。但在家鼠型疫区女性的感染率高于男性。另外,近年来我国一些大中城市流行性出血热的流行强度上升明显,城市居民中的发病数升高。 出血热临床症状与诊断 潜伏期4-46日,一般7-14日,以2周多见。典型病例病程中有发热期,低血压休克期、少尿期、多尿期和恢复期。非典型和轻型病例可以出现越期现象,重型患者可出现发热期、休克期和少尿期之间互相重叠。 主要依靠临床特征性症状和体征,结合实验室检查,参考流行病学史进行诊断。临床特征包括早期3种主要表现和病程的5期经过。前者为发热中毒症状,充血、出血、外渗征和肾损害。后者为发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期和恢复期、发热期应与上呼吸道感染,败血症,急性胃肠炎和菌痢等鉴别。休克期应与其他感染性休克不典型者可以越期或前三期重叠。患者热退后症状反而加重,是与其他感染性疾病不同的特点,有助与诊断。 实验室检查:①血常规检查:白细胞数在第3病日后逐渐升高可达15-30×109/L,少数患者可达50-100×109/L。随后,淋巴细胞增多。发热后期和低血压期血红蛋白和红细胞明显升高。血小板从第2病日开始减少,并可见异型血小板。②尿常规检查:病程第2天可出现蛋白尿,第4-6病日尿蛋白常为+++-++++。尿沉滓中可发现融合细胞,此细胞中可检测到汉坦病毒抗原。尿镜检尚可发现管型和红细胞③

肾综合征出血热试题

一、名词解释 1.HFRS 二、填空题 1.. 肾综合征出血热临床上以__________、__________、__________、__________为主要临床表现。 2..肾综合征出血热“三早一就”指的是__________、__________、__________和__________。3.肾综合征出血热少尿期处理原则是__________、__________、__________、 __________。 三、选择题 1.肾综合征出血热的病原体是()C A、细菌 B、立克次体 C、病毒 D、螺旋体 E、支原体 2.肾综合征出血热的基本病理改变是()B A、小血管炎及血管,周围炎性细胞浸润 B、全身性、广泛性小血管损害 C、全身毛细血管中毒性损伤 D、血管和淋巴管内皮细胞损害及急性出血 E、直接损伤微血管的内皮细胞 3.肾综合征出血热少尿的主要原因是()A A、肾小球滤过率下降 B、肾血管内播散性血管内凝血 C、继发性醛固酮增多 D、肾小管重吸收增多 E、以上都不是 4.肾综合征出血热病程中各期发展过程为()C A、发热期,低积压期,多尿期,少尿期,恢复期 B、发热期,多尿期,低血压期,少尿期,恢复期 C、发热期,低血压期,少尿期,多尿期,恢复期 D、发热期,出血期,少尿期,多尿期,恢复期

E、发热期,中毒期,低血压期,少尿期,恢复期 5.肾综合征出血热的低血压休克期多发生于病程的()C A、1~2病日 B、2~4病日 C、4~6病日 D、6~8病日 E、8~10病日 6.肾综合征出血热患者体温400C以上,有淤斑、腔道出血。血压收缩压9.3kPa。尿检:蛋白为+++,有膜状物及血尿。属于下列哪型?()C A、轻型 B、中型 C、重型 D、危重型 E、非典型 7.最常见洒醉状颜貌,结膜充血,水肿、出血的疾病是:()D A、斑疹伤寒 B、流行性感冒 C、钩端螺旋体病 D、肾综合征出血热 E、猩红热 8.我国肾综合征出血热的主要传染源()E A、东方田鼠 B、小家鼠 C、黑家鼠 D、棕背鼠 E、黑线姬鼠 9.肾综合征出血热,少尿期,并高血容量,脉搏洪大,心率增快,明显呼吸困难,继而咯血,其原因是()B A.肺感染 B.心衰肺水肿 C.支气管扩张 D. DIC E.尿毒症酸中毒 四、简答题 1.试述肾综合征出血热各期的临床表现、临床类型及治疗措施。 2.肾综合征出血热的主要并发症有哪些?

最新口腔执业医师(含助理)精品资料 虫媒病毒(黄病毒属)、出血热病毒——汉坦病毒

虫媒病毒(黄病毒属)、出血热病毒——汉坦病毒 虫媒病毒(黄病毒属) 包括: 乙型(日本)脑炎病毒、登革病毒、森林脑炎病毒 人兽共患,经吸血媒介昆虫传播 结构 核心:(+)ssRNA 衣壳:20面体 包膜:刺突 一、流行性乙型脑炎病毒 1.传播途径 传染源:家畜(幼猪——重要的中间宿主和扩散宿主)、家禽 传播媒介:三带喙库蚊(储存宿主) 2.致病性 潜伏期:10~15天 隐性或轻型感染,少数引起中枢神经系统症状、有后遗症 3.免疫——稳固的体液免疫和细胞免疫 4.防治原则 乙脑灭活疫苗和减毒活疫苗(中国儿童计划免疫规程) 驱蚊灭蚊;猪防治 二、登革病毒 1.致病性 流行区域——热带、亚热带(广东、海南、广西) 传染源——人、猴 传播途径——伊蚊叮咬 疾病——登革热 普通登革热 登革出血热/登革休克综合征(DHF/DSS) (既往感染,再次感染) 【例题】下列主要通过三带喙库蚊传播的病毒是 A.汉坦病毒 B.新疆出血热病毒 C.森林脑炎病毒 D.登革热病毒 E.流行性乙型脑炎病毒 [答疑编号700538290101] 【正确答案】E 【例题】不需要节肢动物作为传播媒介的病原微生物是 A.鼠疫耶尔森菌

B.流行性乙型脑炎病毒 C.普氏立克次体 D.钩端螺旋体 E.登革病毒 [答疑编号700538290102] 【正确答案】D 出血热病毒——汉坦病毒 1.汉坦病毒的特性 引起出血热症状体征的病毒 布尼亚病毒科汉坦病毒属 形态:有包膜;-ssRNA(L、M、S);螺旋对称衣壳 主要型别: Ⅰ型(汉坦型);Ⅱ型(汉城/首尔型)——东亚和中国流行且危害严重培养:鼠类,多形性包涵体 2.出血热病毒致病性 人兽共患性疾病肾综合征出血热(HFRS) 高热、出血、肾脏损害、免疫功能紊乱 传染源:啮齿类动物(主要黑线姬鼠和褐家鼠) 传播途径: 气溶胶——皮肤黏膜、消化道、呼吸道(鼠-人) 吸血虫媒(螨类和蜱类)(鼠-鼠) 潜伏期:2w 致病机制:直接损伤和免疫病理损伤 免疫力持久,重点人群接种 【例题】引起肾综合征出血热的病原体是 A.汉坦病毒 B.新疆出血热病毒 C.森林脑炎病毒 D.登革热病毒 E.流行性乙型脑炎病毒 [答疑编号700538290103] 【正确答案】A

肾出血热综合征答案

肾出血热综合征答案: 一.名词解释 1.流行性出血热:属于病毒性出血热中的肾综合征出血热。为自然疫源性疾病,鼠为主要传染源。临床上以发热、休克、充血出血和急性肾功能衰竭为主要表现。二.选择题答案:1、A 2、B 3、C 4、B 5、A 2、典型肾出血热综合征的临床分期是:典型临床分期包括:发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期及恢复期。 3、肾出血热综合征的三大主症是:(1)发热急起发热,伴畏寒,体温在1~2日内升至39~40℃。(2)出血包括早期皮肤、黏膜的出血及以后的腔道、内脏出血。皮肤出血从点、条、索条状到斑片状不等,腔道、内脏出血者病情较严重。(3)肾脏损害肾脏损害在2~3病日出现,尿常规可有蛋白、细胞,重者有各种细胞成分及管型、膜状物,甚至尿毒症表现。 4、肾出血热综合征的主要传染源和传播途径是:传染源:主要有黑线姬鼠和褐家鼠。传播途径:为多途径传播。(1)接触传播:与宿主动物及其排泄物(尿、粪)、分泌物(唾液)接触,或被带毒动物咬伤,病毒经污染皮肤或黏膜伤口感染。(2)呼吸道传播:吸入被宿主动物带病毒排泄物污染的气溶胶而感染。(3)消化道传播:食入被宿主动物带病毒排泄物、分泌物污染的食物而 肾出血热综合征答案: 一.名词解释 1.流行性出血热:属于病毒性出血热中的肾综合征出血热。为自然疫源性疾病,鼠为主要传染源。临床上以发热、休克、充血出血和急性肾功能衰竭为主要表现。二.选择题答案:1、A 2、B 3、C 4、B 5、A 2、典型肾出血热综合征的临床分期是:典型临床分期包括:发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期及恢复期。 3、肾出血热综合征的三大主症是:(1)发热急起发热,伴畏寒,体温在1~2日内升至39~40℃。(2)出血包括早期皮肤、黏膜的出血及以后的腔道、内脏出血。皮肤出血从点、条、索条状到斑片状不等,腔道、内脏出血者病情较严重。(3)肾脏损害肾脏损害在2~3病日出现,尿常规可有蛋白、细胞,重者有各种细胞成分及管型、膜状物,甚至尿毒症表现。 4、肾出血热综合征的主要传染源和传播途径是:传染源:主要有黑线姬鼠和褐家鼠。传播途径:为多途径传播。(1)接触传播:与宿主动物及其排泄物(尿、粪)、分泌物(唾液)接触,或被带毒动物咬伤,病毒经污染皮肤或黏膜伤口感染。(2)呼吸道传播:吸入被宿主动物带病毒排泄物污染的气溶胶而感染。(3)消化道传播:食入被宿主动物带病毒排泄物、分泌物污染的食物而

肾综合征出血热、汉坦病毒肺综合征和汉坦病毒研究进展

肾综合征出血热、汉坦病毒肺综合征和汉坦病毒研究进展 第四军医大学唐都医院全军感染病诊疗中心 白雪帆王平忠王伟李彧 第八届国际肾综合征出血热、汉坦病毒肺综合征和汉坦病毒(HFRS、HPS and Hanta- viruses)学术会议于2010年月5月20日~22日在希腊雅典举行。与会专家学者就HFRS/HPS 的流行病学、诊断、发病机制和免疫应答、治疗以及汉坦病毒的生态学、病毒与宿主的相互作用、病毒的种系发生、复制和形态发生、疫苗研制等方面进行了学术交流。下面分别予以简介。 一、流行病学 HFRS虽然主要流行于亚欧大陆,但是在非洲和美洲的部分国家也时有报告。我国自2005年以来,报告病例数逐年减少,近年年发病数已降至1万左右。韩国自2001年至2010年5月累计报告4861例HFRS,每年报告HFRS 300例~500例。而日本自1984年后再未发现人间病例。俄罗斯1978年~1995年间平均年发病3145例,但是自2000年~2009年10年间发病数明显增长,仅俄罗斯的83个行政区中的58个即累计报告HFRS病例74890例,平均年发病率达到5.2/10万人口。不同国家的主要流行病毒型别/毒株也有所不同,我国仍以汉滩型(Hantaan virus)和汉城型(Seoul virus)为主,近年还报告了沟型病毒和大别山型病毒;韩国除了上述两型病毒外,近年新发现了Muju virus和Soochong virus;而俄罗斯的远东地区则以卡巴罗夫斯克(Khabarovsk virus)、阿慕尔(Amur virus)、符拉迪沃斯托克(Vladivostok virus)病毒为主要流行株;印尼和新加坡的主要流行病毒则为2009年新发现的Serang virus(最早分离于印尼的Serang地区),泰国、柬埔寨和印度仍以泰国病毒(Thailand virus)为主。上述型别的病毒中,汉滩、阿慕尔和Soochong病毒为姬鼠型病毒,汉城病毒、泰国病毒、沟病毒和Serang病毒为家鼠型病毒,特别是Serang病毒与泰国病毒的结构上非常接近,而卡巴罗夫斯克、符拉迪沃斯托克、Muju以及流行于日本的各型病毒(如Hokkaido)均为平鼠型病毒。 美国夏威夷大学的Y anagihara R等通过长期的汉坦病毒动物宿主的调查和观测,发现多种鼩鼱科(Soricidae)动物如鼩鼱(shrew)和鼹科(Talpidae)动物鼹鼠(mole)可以携带汉坦病毒,包括携带索托帕拉亚病毒(Thottapalayam virus, TPMV)的臭鼩(Suncus)、携带Imjin和Jeju病毒的麝鼩(Crocidura)、携带千岛湖病毒的鼩鼱(Sorex)以及携带各型汉坦病毒的中国四川短尾鼩(Anourosorex squamipes)和北方短尾鼩(Blarina brevicauda)、欧亚普通鼩鼱(Sorex araneus)、中鼩鼱(Sorex caecutiens)、假面鼩鼱(Sorex cinereus)、暗黑鼩鼱(Sorex monticolus)、西伯利亚鼩鼱(Sorex roboratus)、亚洲白足鼩鼱(Crocidura shantungensis)、日本鼩鼹(Urotrichus talpoides)、美洲鼩鼹(Neurotrichus gibbsii)、欧洲普通鼹(Talpa europaea)、东方鼹(Scalopus aquaticus)、大麝鼩(Crocidura lasiura)等。不同型别病毒与上述动物宿主的关系有所不同,有些如Seewis病毒和Jemez Spring病毒有着较为广泛的动物宿主类型,前者同时被分布于不同国度和地区的暗黑鼩鼱、沼泽鼩鼱、特氏鼩鼱、漂泊鼩鼱等携带,后者同时被暗黑鼩鼱、特氏鼩鼱、漂泊鼩鼱等携带。源于上述宿主动物的汉坦病毒从结构上也可分为3类,一类与源于啮齿类动物的汉坦病毒同源性较强,另两类有较大差别。系统共进化分析表明,上述非啮齿类动物携带的汉坦病毒大多与其相应的宿主动物长期“和谐共处”,共同进化,仅在偶然的情况下发生宿主动物类型的转换。上述新的动物宿主的发现,不仅扩大了汉坦病毒属病毒的宿主范围,而且为这类新型宿主相关病毒的生物学特性及防控的研究提出了挑战。

病毒选择题

(C)1、关于乙型肝炎病毒的表面抗原,哪一项是 错误的?A 三种颗粒均含有HBsAg B HBsAg有 亚型 C HBsAg(+)表示患病D 抗-HBs表示有免 疫力 E HBsAg滴度愈高HBeAg检出率亦愈高(C)3、不符合血清 HBsAg(+)、HBeAg(+)和抗HBc(+) 的解释是:A.急性乙型肝炎 B.慢性乙型肝炎C乙型肝炎恢复期 D无症状抗原携带者E血清有 强传染性 (D)4、细胞病变效应不包括:A.细胞圆缩、脱 落 B.细胞融合 C.形成包涵体 D.干扰现象E.细胞裂解 ?(A)5、判断流感病毒接种鸡胚尿囊腔是否生长,应选择:A红细胞吸附试验B.血凝试验C.血凝 抑制试验D.间接血凝试验E.补体结合试验(D)6、甲型流感病毒分亚型的依据是:A.核蛋 白B.血凝素 C.M 蛋白D.血凝素和神经氨酸酶E.多聚 RNA 酶 (D)7、对甲型肝炎的错误叙述是:A.病原体是 单股正链 RNA 病毒B.病毒能在组织培养中增殖 并传代C.在潜伏期末和急性期初,患者粪便及血液均有传染性 D.早期诊断可测定特异性IgG E.一般不转为慢性 (B)8、对乙型肝炎病毒 e 抗原的错误叙述是:A.血清阳性是传染性高的指标B.其相应抗体有 一定保护作用C.血清持续阳性是疾病慢性化的指标D.化学成分为可溶性蛋白E.存在于 Dane 颗 粒的最外层 ?(B)9、对乙型肝炎病毒核心抗原的错误叙述 是:A.存在于 Dane 颗粒的内衣壳B.可表达在受感染的肝细胞表面C.不易在血循环中检出D.其相应抗体具有保护作用E.是导致受感染肝细胞受损伤的因素之一 (C)10、目前控制 HCV 传播的主要措施是:A.接种疫苗B.注射高效价免疫血清C.对献血者进行 抗-HCV 筛查D.注射丙种球蛋白E.注射干扰素 (D)11、HCV 与 HBV 的不同点是:A.主要经血 液传播B.可转为慢性化、肝硬化和肝癌C.不能 细胞培养D.表面蛋白抗原易变异其抗体不可抵 抗再感染E.抗原携带者为重要传染源 (A)13、艾滋病病人淋巴细胞不可能出现:A.CD4+T 细胞增加B.CD4+T细胞减少C.CD8+T细胞增加D.CD4+T细胞相对减少,CD8+T细胞相对增加E.CD4T/CD8比例倒置 (B)14、对流行性乙型脑炎病毒的错误叙述是:A.幼猪是主要传染源和中间宿主B.主要传播媒 介是蜱 C.测定体内特异性 IgM 可以作出早期诊断D.病后免疫力持久E.是自然疫源性疾病 (A)15、下列哪个不是HIV的传播方式A 呼吸道 B 输血 C 性接触 D 器官移植 E母婴垂直传播(E)18、HEV与HAV的不同点是:A.粪 -口途径 传播 B.隐性感染多 C.一般不转为慢性D.潜 伏期末至急性期初,粪便排毒最多E.患者多为成人,病死率高 (E)19、不符合脊髓灰质炎口服减毒活疫苗注意事项的是:A.注意疫苗是否失效 B.勿用热开水 送服 C.疫苗在运输途中要注意冷藏 D.为避免 其它肠道病毒干扰,宜安排在冬季服用 E.可用 母乳送服 (E)20、口服脊髓灰质炎减毒活疫苗优点不包括:A.疫苗病毒随粪便排出,扩大了免疫范围 B.可刺激机体产生血清中和抗体IgG C.口服方便,儿童易于接受 D.疫苗病毒在肠道增殖,产生局部SIgA 可以阻断野毒株的感染 E.易保存不需冷藏(B)21、灭活是指在理化因素作用下使病毒失去 B. 感染性 (A)22、不符合体内抗-HCV抗体阳性的解释是:A.感染了 HCV,已恢复 B.血中含 HCV RNA,有传染性 C.急性丙型肝炎 D.慢性丙型肝炎E.HCV 携带者 (A)23、关于病毒的潜伏感染错误的论述是A 始终 有病毒检出 B必有原发感染 C 可长期潜伏与 机体出于相对平衡状态 D 使免疫力下降的因 素可激活潜伏的病毒 E 病愈后,病毒回到 潜伏部位 (E)24、病毒感染宿主细胞后可出现 A.细胞溶解 死亡; B.细胞融合; C.细胞转化; D. 包涵体形成; E.以上均对; (C)25、不能诱导细胞产生干扰素的诱生剂是 A. 病毒; B.人工合成双股RNA; C.衣原体; D.细菌 脂多糖; E.头孢菌素; (D)26、不能作为病毒在细胞内生长繁殖指标的一项是 A.致细胞病变作用 B.红细胞凝集 C. 干扰现象 D.细胞培养液变混浊 E.细胞培养液 PH改变 ( E)27、病毒的中和试验是病毒血清学特异试验, 以下描述中不正确的是 A.中和试验是指中和抗 体与病毒结合,使病毒失去感染性的一种试验 B. 中和试验需用活细胞或鸡胚或动物来判断结果 C.中和试验是一种特异性较高的试验 D.中和抗体 在体内维持时间较短 E.中和试验是用已知病毒 抗原检测中和抗体 (A)28、有关包涵体的描述错误的是A.包涵体的形 成一定是特异的;B. 包涵体的形成对病毒感染的 诊断有一定意义; C.包涵体的形成不一定是特异 的;D.有些细菌感染也可引起细胞浆出现包涵体; E.许多理化因素也可引起细胞浆出现包涵体 (B)1、干扰素抗病毒的作用机制是:A.诱发细 胞产生抗病毒蛋白 B.直接抑制病毒的生物合成 C.直接杀灭病毒D.阻碍病毒吸附于敏感细胞E.与 病毒结合,阻止其脱壳 ? ? (A)8、被狂犬咬伤的病人采取下列哪项措施 是错误的:A.立即送医院手术清创 B.立即用20% 肥皂水或0.1%新洁尔灭反复冲洗伤口 C.用高 效抗狂犬病病毒血清作局部浸润性注射 D.注射 狂犬病疫苗 E.冲洗后的伤口用酒精及碘酒涂擦、 消毒 ? ( )9、Kaposi肉瘤的主要病原体是:A.HHV-1 B.HHV-3 C.HHV-6D.HHV-7 E.HHV-8 (D)10、EBV的感染可能是:A.增殖性感染 B.潜伏感染C.恶性转化 D.以上三者都可能E.以 上三者都不可能 (D )13、下列方法中,不能灭活HBV的是:A. 煮沸 100 ℃,30min B.高压蒸汽 121 ℃, 20min C.0.5% 过氧乙酸浸泡,30~60min D. 70% 乙醇浸泡,30~60min E.5% 次氯酸钠, 60~120min (C)14、不符合血清 HBsAg(+)、HBeAg(+)和抗 HBc(+) 的解释是:A.急性乙型肝炎 B.慢性乙型肝炎C.乙型肝炎恢复期 D.无 症状抗原携带者 E.血清有强传染性 (C)17、流感病毒分型的根据是:A.所致疾病的 临床特征 B.流行病学特征 C.核蛋白和基质蛋 白的抗原性 D.血凝素 E.神经氨酸酶 (D)21、肠道病毒属共同特性中的错误一项是: A.20 面体立体对称的无包膜小 RNA 病毒 B.耐 酸、耐乙醚 C.细胞浆内增殖 D.寄生于肠道, 只引起人类消化道传染病 E.病后免疫力牢固 (C) 23、脊髓灰质炎患者的传染性排泄物主要是: A.鼻咽分泌物B.眼分泌物C.粪D.尿 E.血 (C)27、急性出血性结膜炎的病毒是:C.肠道病 毒 70 (A)32、不符合体内抗-HCV抗体阳性的解释是: A.感染了 HCV,已恢复 B.血中含 HCV RNA,有 传染性 C.急性丙型肝炎 D.慢性丙型肝炎 E.HCV 携带者 (B)34、人类嗜T淋巴细胞病毒所致的疾病是:A.人 类免疫缺陷综合征B.成人T淋巴细胞和人毛细胞 白血病C.自身免疫性疾病D.血友病E.淋巴瘤 (D)35、HEV的传播和流行主要是通过:A. 血液 和血制品 B. 性接触 C. 日常生活接触 D. 水 源或食物被粪便污染 E. 垂直传播 (D)36、不能经垂直感染的病毒是(D)A巨 细胞病毒 B.风疹病毒 C.乙型肝炎病毒 D.脊髓灰质炎病毒 E.单纯疱疹病毒 (D)38、关于肝炎病毒的传播途径,错误 的是A甲型肝炎病毒—消化道传播 B.乙 型肝炎病毒—输血和注射 C.丙型肝炎病 毒—输血和注射 D.丁型肝炎病毒—消化 道传播 E.戊型肝炎病毒—消化道传播 (D)35、可致潜伏感染的病毒是 A..乙型 肝炎病毒 B.麻疹病毒 C.汉坦病毒 D. 单纯疱疹病毒 (B)35目前认为与鼻咽癌病因有关的病毒 是 B.EB病毒 (C)35、潜伏感染的特征之一是:A.病毒不断 从宿主排出 B. 血液中持续存在病毒抗 原 C.仅在发作期才能检出病毒 D.病毒 引起慢性进行性损伤 (A)35、下列病毒感染人体不引起病毒血症 的是:A.流感病毒 B.腮腺炎病毒 C. 麻疹病毒 D. 风疹病毒 (A)35、下列哪个不是HIV的传播方式 A 呼 吸道 B 输血 C 性接触 D 器官移植 E 母婴垂直传播 (B)35引起胃肠炎的病毒主要是 B.轮状病 毒 (E)35、引起严重急性呼吸综合征(SARS) 病原体是 E SARS-Co V (C)35、属于逆转录病毒的是A.流感病毒 B. 甲肝病毒 C.人类免疫缺陷病毒 D.麻疹 病毒 (B)35、属于疱疹病毒的是,A、汉坦病毒 B.E B病毒 C.麻疹病毒 D.人类免疫缺陷 病毒 (D)35、属于缺陷病毒的是(D)A 甲肝病毒 B 乙肝病毒C 丙肝病毒D 丁肝病毒 E 戊 肝病毒 (B)35、病毒由局部向远离侵入门户的其他 部位传播主要是通过淋巴血液系统及 A. 向组织间隙扩散; B.沿神经扩散; C.水平 传播; D.细胞与细胞融合; E.垂直传播; (D)35、脊髓灰质炎病毒的传播途径是 D. 粪口传播; (C)35、抗体对病毒的中和作用主要是 : A. 抑制病毒生物合成; B.诱导干扰素产生; C.阻止病毒与靶细胞相互作用; D.中和 病毒毒素; E.杀伤细胞内的病毒; (A)35、感染病毒的细胞在胞核或胞浆内存 在可着色的斑块状结构称 A.包涵体; B. 蚀斑; C.空斑; D.极体; E.异染颗粒; (D)13.下列病毒病哪种易发生潜伏感染: D.水痘 (A)15.哪种病毒感染机体不易形成病毒血 症 A.轮状病毒; B.麻疹病毒; C.风疹病 毒; D.腮腺炎病毒; E.脊髓灰质炎病 毒; ()16.受病毒感染的细胞被杀伤的机制哪 项是错误的 A.中和抗体直接溶解靶细胞; B.Tc细胞直接杀伤靶细胞; C.在补体参 与下溶解靶细胞; D.经T细胞释放T NF 杀伤靶细胞 (C)23.用直接电镜法可做出早期快速诊断 的病毒是 C.流感病毒 (B)26.有关病毒标本的采集和运送,不正 确的方法是 A.发病早期或急性期采集 标本 B.发病晚期采集标本 C.标本运送 应放在带有冰块的保温箱中 D.标本采 集后应立即送实验室检查 E.运输培养基 中应含有抗生素 单选题 1、关于乙型肝炎病毒的表面抗原,哪一项是错误 的?c.HBsAg(+)表示患病 2、不符合血清 HBsAg(+)、HBeAg(+)和抗HBc(+) 的解释是:C.乙型肝炎恢复期 3、细胞病变效应不包括:D。干扰现象 ?4、判断流感病毒接种鸡胚尿囊腔是否生长,应 选择:C血凝抑制试验 5、甲型流感病毒分亚型的依据是:D.血凝素和 神经氨酸酶 6、对甲型肝炎的错误叙述是:D.早期诊断可测 定特异性 IgG 7、对乙型肝炎病毒 e 抗原的错误叙述是:E。 存在颗粒最表面 ?8、对乙型肝炎病毒核心抗原的错误叙述是: D.其相应抗体具有保护作用 9、目前控制 HCV 传播的主要措施是:C。进行 抗-HCV筛查 10、HCV 与 HBV 的不同点是:D。表面蛋白抗原 易变异 11、艾滋病病人淋巴细胞不可能出现:A.CD4+T 细胞增加 12、对流行性乙型脑炎病毒的错误叙述是:B.主 要传播媒介是蜱 13、下列哪个不是HIV的传播方式A 呼吸道 14、HEV与HAV的不同点是:E.患者多为成人, 病死率高 15、不符合脊髓灰质炎口服减毒活疫苗注意事项 的是:E.可用母乳送服 ? ?16、口服脊髓灰质炎减毒活疫苗的优点不包 括:A.疫苗病毒随粪便排出,扩大了免疫范 围 17、灭活是指在理化因素作用下使病毒失去 B. 感染性 18、不符合体内抗-HCV抗体阳性的解释是:A. 感染了 HCV,已恢复

肾综合征出血热整理

肾综合征出血热 Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome HFRS 西安交通大学第一医院传染病学教研室赵良 肾综合征出血热(Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome HFRS),也称流行性出血热(epidemic hemorrhagic fever, EHF)是由汉坦病毒(Hantavirus)引起的急性自然疫源性传染病,是伴有肾脏损害的病毒性出血热的一种。在临床上是以短程发热,既而出现休克、出血和急性肾功能衰竭等临床症候群为其主要特征。 【历史回顾】 孙吴热,二道岗热。 流行性出血热(epidemic hemorrhagic fever, EHF) 朝鲜出血热(Korean Hemorrhagic Fever, KHF) 出血性肾病性肾炎和流行性肾病(hemorrhagic nephrosonephritis, HN; nephropathia epidemica, NE) 肾综合征出血热(Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome HFRS 1982年) 无肾综合征出血热:新疆出血热、登革热、埃搏拉。 汉坦病毒肺综合征(Hantavirus pulmonary syndrome HPS, 肺综合征出血热1993年) 【病原学】 汉滩病毒76-118株(Hantaan virus 76-118) 汉城病毒(Seoul virus SEOV) A9株 R22株 一、归属和命名:肾综合征出血热的病原体是汉坦病毒,目前其归属于布尼亚病毒科的一种新属,汉坦病毒属(Hantavirus HV)。根据病毒的生物学特性、分子结构、抗原抗体的交叉反应性和核酸的同源性将汉坦病毒分为9型。核酸的差异性小于5%者为同型病毒,差异性在5-25%者为不同亚型,差异性大于25%者为不同型。 二、形态:多呈圆形或卵圆形的正二十面体结构。直径85-120nm。是由双层单位膜包绕着比较疏松的线状或颗粒状内浆所组成。病毒表面有棘突。 三、基因构成:出血热病毒是一种单股负链RNA病毒,HV基因由大(L)、中(M)、小(S)三个基因片段组成,并且分别编码四个蛋白。L-聚合酶,M-外膜糖蛋白(G1、G2),S-核蛋白(NP)。 NP具有稳定的抗原决定簇和较强的免疫原性,可刺激机体产生核蛋白抗体。该抗体在感染EHFV后早期即可出现,在临床上有助于早期诊断。 G1和G2具有两方面的主要作用: 1、血凝活性:可产生低PH依赖性细胞融合作用,这一功能可能对感染初期病毒颗粒粘附到受感染细胞表明及随后的病毒脱颗粒有重要作用。 2、中和活性:G1和G2表明具有中和抗原决定簇,刺激机体产生的单克隆抗体并与其结合,这对清除病毒具有重要意义。 四、血清学分型:目前HV至少分为9型。 病毒型别病毒名称宿主相关疾病 1 汉滩病毒 76-118,A9 黑线姬鼠 HFRS(经典型) 2 汉城型 SR-11, R22 褐家鼠 HFRS(轻型) 3 普马拉 CG18-20 鼠平 NE 4 希望山 PHV-1 美洲田鼠— 5 DOBV Dobrava A.flavicollis HNN 6 无名病毒型 NM R11 鹿鼠 HPS 7 纽约型 NY-1 白足鹿鼠 HPS 8 泰国型 Thai 605 B. indica — 9 印度型 Thottapalayam S. murinus — 10 未定型① Bayou virus ② Black Creek Canal Virus 【流行病学】 (一)宿主动物和传染源 根据国内外不完全统计出血热的宿主有170种脊椎动物,我国目前发现有53种动物携带出血热病毒。主要涉及啮齿目动物、食肉目动物、食虫目动物和兔形目动物。主要包括黑线姬鼠、褐家鼠、大林姬鼠、以及狗、家猫、兔等。我国主要的传染源是黑线姬鼠、褐家鼠和大林姬鼠。 尚未报道人(患者)作为该病的传染源。主要是因为患者的病毒血症期很短的缘故。 (二)传播途径 1、呼吸道传播:鼠类的分泌物及排泄物污染尘埃后形成“气溶胶”,被易感者吸入而感染。目前认为此种途径是主要的传播途径。 2、消化道传播:食入被带病毒鼠类的排泄物污染的食物,可经口腔粘膜和胃粘膜而感染。 3、接触传播:带病毒鼠类的排泄物和分泌物可经破损的皮肤粘膜而引起感染。被鼠咬伤而发病者也属此种类型。 4、母婴传播:当孕妇感染出血热病毒后,病毒可经胎盘而感染胎儿,这一途径已经解剖所证实。 5、虫媒传播:主要是寄生于鼠类身上的螨类(革螨、恙螨)叮咬人类而引起发病。有人从革螨体内分离出出血热病毒,并可传代培养。恙螨仍有待于证实。 (三)易感人群: 人对出血热病毒普遍易感,隐性感染率很低,约为3.5-4.3%。发病年龄组以青壮年为多。病后可获得稳定的免疫力,很少有第二次发病者。