聚 苯 胺 的 合 成 及 表 征

聚苯胺的合成及表征

作者:杨政权学号:1108040540056同组人:卢香王梅周春林

贵州师范学院2011级化本一班

摘要本实验主要采用溶液制备聚苯胺;以苯胺为单体,过硫酸铵为氧化剂,在不同的投料比、不同的酸种类、酸浓度以及不同的温度下合成聚苯胺,用傅里叶红外光谱对聚苯胺参杂前后的结构进行了测试,讨论了酸参杂对聚合产物的影响。探究不同有机溶剂对聚苯胺的溶解率。

关键词聚苯胺溶解性红外光谱

绪论1826年,德国化学家Otto Unverdorben通过热解蒸馏靛蓝首次制得苯胺(aniline),产物当时被称为“Krystallin”,意即结晶,因其可与硫酸、磷酸形成盐的结晶。1840年,Fdtzsche从靛蓝中得到无色的油状

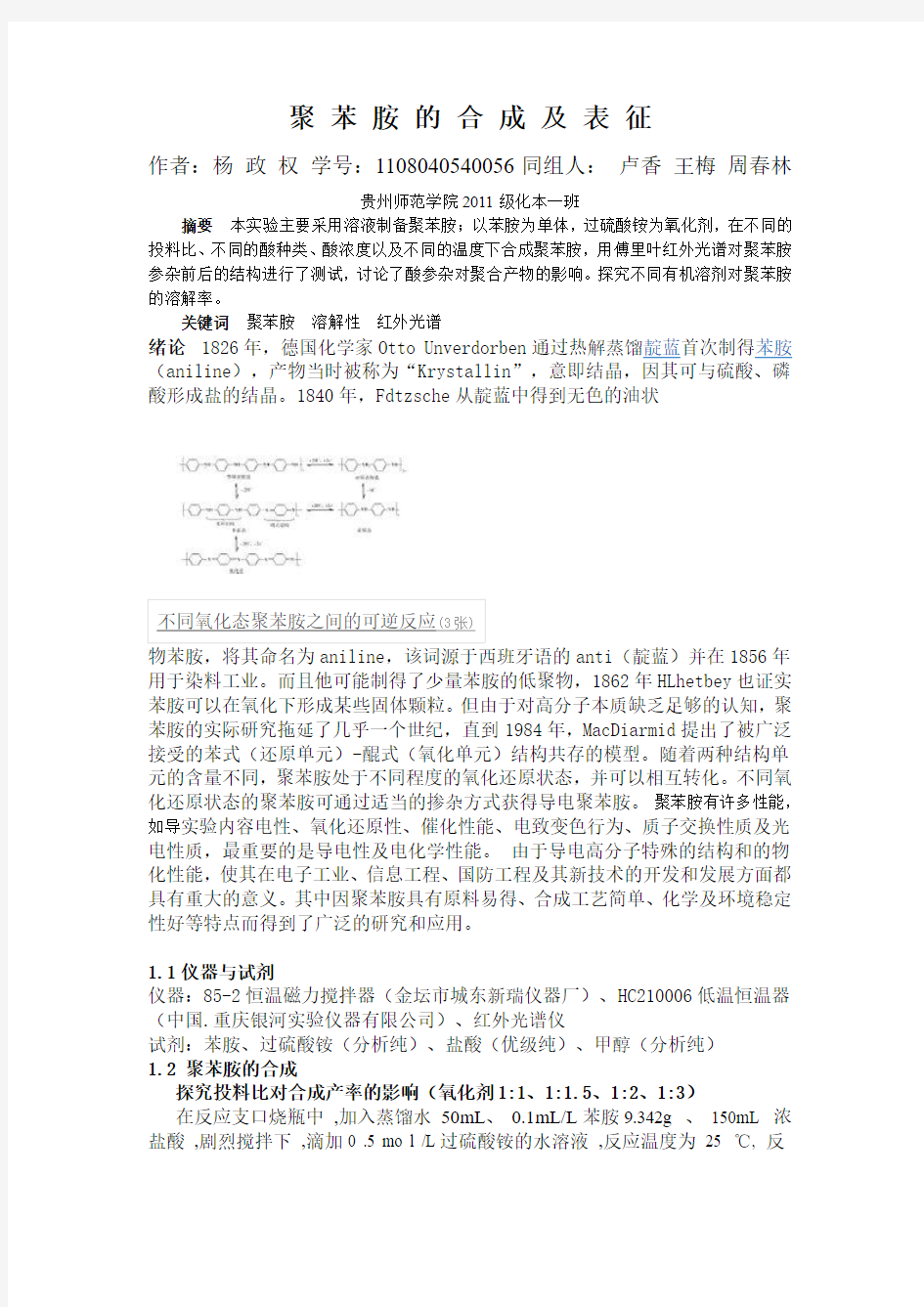

不同氧化态聚苯胺之间的可逆反应(3张)

物苯胺,将其命名为aniline,该词源于西班牙语的anti(靛蓝)并在1856年用于染料工业。而且他可能制得了少量苯胺的低聚物,1862年HLhetbey也证实苯胺可以在氧化下形成某些固体颗粒。但由于对高分子本质缺乏足够的认知,聚苯胺的实际研究拖延了几乎一个世纪,直到1984年,MacDiarmid提出了被广泛接受的苯式(还原单元)-醌式(氧化单元)结构共存的模型。随着两种结构单元的含量不同,聚苯胺处于不同程度的氧化还原状态,并可以相互转化。不同氧化还原状态的聚苯胺可通过适当的掺杂方式获得导电聚苯胺。聚苯胺有许多性能,如导实验内容电性、氧化还原性、催化性能、电致变色行为、质子交换性质及光电性质,最重要的是导电性及电化学性能。由于导电高分子特殊的结构和的物化性能,使其在电子工业、信息工程、国防工程及其新技术的开发和发展方面都具有重大的意义。其中因聚苯胺具有原料易得、合成工艺简单、化学及环境稳定性好等特点而得到了广泛的研究和应用。

1.1仪器与试剂

仪器:85-2恒温磁力搅拌器(金坛市城东新瑞仪器厂)、HC210006低温恒温器(中国.重庆银河实验仪器有限公司)、红外光谱仪

试剂:苯胺、过硫酸铵(分析纯)、盐酸(优级纯)、甲醇(分析纯)

1.2聚苯胺的合成

探究投料比对合成产率的影响(氧化剂1:1、1:1.5、1:2、1:3)

在反应支口烧瓶中,加入蒸馏水50mL、0.1mL/L苯胺9.342g 、150mL 浓盐酸,剧烈搅拌下,滴加0 .5 mo l /L过硫酸铵的水溶液,反应温度为25 ℃, 反

应立即发生,溶液呈黄绿色,滴加完毕后,在搅拌下反应24h,产物为墨绿色乳胶液。过滤、用200mL水冲洗,在用50mL甲醇洗涤,再用蒸馏水洗至中性,在低于100 ℃下真空干燥24 h,得到含有杂质的聚苯胺。取一半加稀氨水搅拌1小时脱氢,也要用蒸馏水洗至中性,干燥,既得本征态的聚苯胺。称量得2.64克本征态聚苯胺。

酸种类对合成产率的影响(酸:HCL,H2SO4,H3PO4,HCLO)

按上述步骤,装置和仪器,分别用HCL,H2SO4,H3PO4,HCLO和苯胺反应合成聚苯胺,过滤,称量,计算产率。

酸度对合成产率的影响(酸浓度:0.5mol/L,1.0mol/L,1.5moi/L,2.0mol/L)

按上述步骤,装置和仪器,分别用浓度为0.5mol/L,1.0mol/L,1.5mol/L,2.0mol/L的HCL和苯胺反应合成聚苯胺,过滤,称量,计算产率。

不同掺杂物对合成产率的影响(掺杂物:磺基水杨酸,对甲基苯磺酸,氨基磺酸,水杨酸)

按上述步骤,装置和仪器,分别用磺基水杨酸,对甲基苯磺酸,氨基磺酸,水杨酸掺杂物和苯胺反应合成聚苯胺,过滤,称量,计算产率。

1.3 聚苯胺的溶解性

称取适量聚苯胺数份,分别加入不同有机溶剂溶解,过滤,称量,计算其率。

本征态

C:\Program Files\OPUS_65\MEAS\溴化钾-聚苯胺(洗) 周春林.0 溴化钾-聚苯胺(洗) 周春林 固体26/09/2013

3751.74

1627.63

1523.72

1384.01

1197.41

500

10001500

2000

25003000

3500Wavenumber cm-1

20

4060

80

100

T r a n s m i t t a n c e [%] Page 1/1

氧化态:

C:\Program Files\OPUS_65\MEAS\溴化钾-聚苯胺(未洗) 周春林.1 溴化钾-聚苯胺(未洗) 周春林 固体26/09/2013

3751.83

3448.60

1628.45

1541.09

1384.34

1197.84

500

10001500

2000

25003000

3500Wavenumber cm-1

2030

40506070

8090100

T r a n s m i t t a n c e [%] Page 1/1

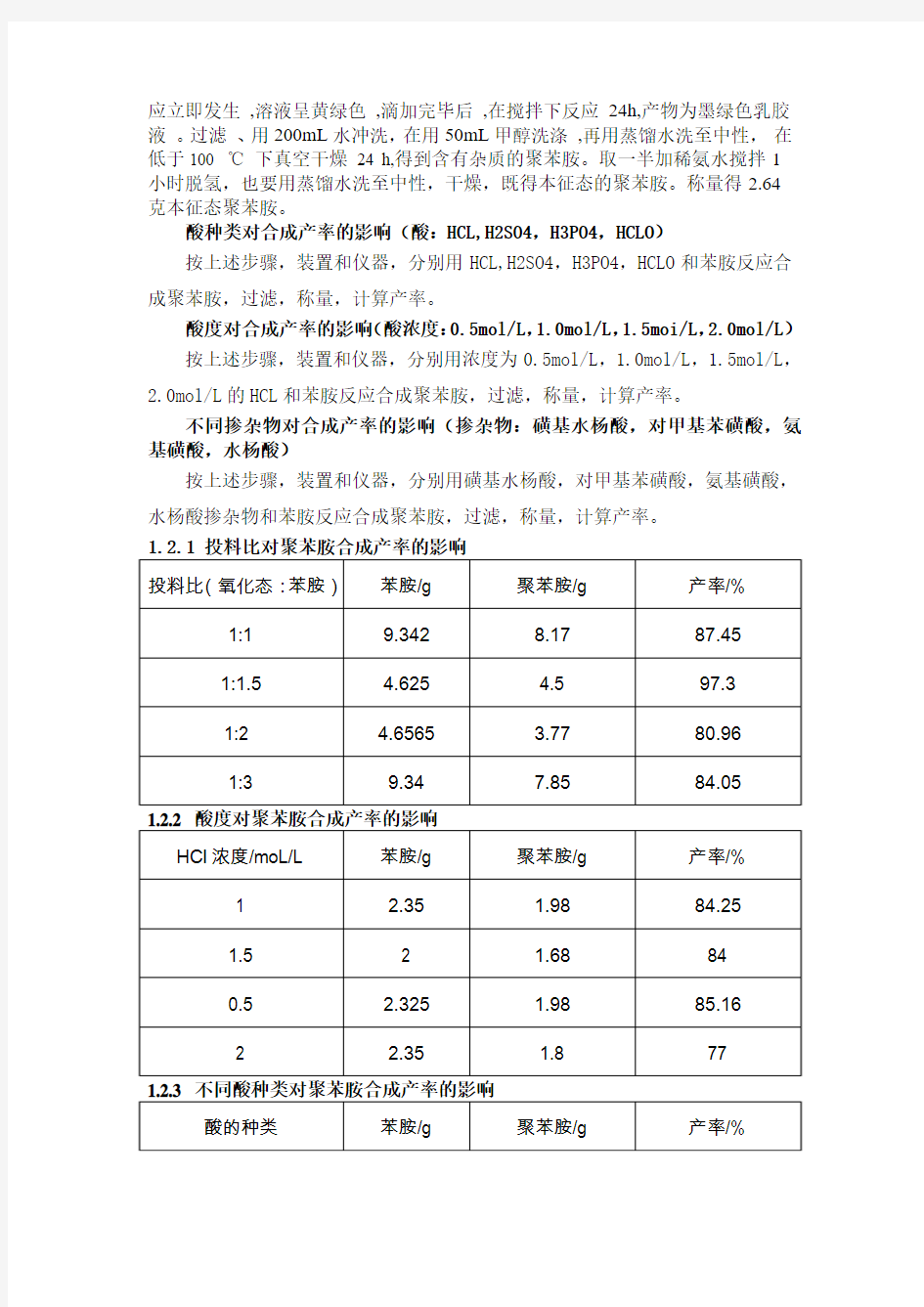

2 结果与分析

2.1 聚苯胺合成结果分析

由上实验数据得知,在投料比为1:1.5时,聚苯胺的产率最高为97.3%;当用盐酸作为酸种类时,盐酸的浓度为0.5mol/L 时,聚苯胺产率最好,为85.16%;选用不同的酸时,硫酸的产率最高为92.9%;不同掺杂物时,水杨酸的产率最好,为99.54%;综上所得要使得聚苯胺的产率最好,最好的条件是用投料比为1:1.5且浓度为0.5mol/L 的硫酸并用水杨酸做掺杂物,这时的产率最佳。 2.2 聚苯胺最佳溶剂分析

由上述实验数据可知,在投料比为1:3乙二醇丁醚做溶剂时溶解性最好,为33.3%,在酸度为2.0时,用二甲苯做溶剂,此时溶解性最好为50%,用不同的酸时,当酸为磷酸时,用二甲亚砜做溶剂时的溶解性最好,为63.3%,对于不同的掺杂物,当掺杂物为氨基磺酸时,用乙腈做溶剂最好,溶解率为93.7%;综上所述,聚苯胺的最佳溶剂时乙腈。 2.3 红外光谱图分析

本征态的聚苯胺的FTIR 经分析可知,在1628.45cm-1和1541.09cm-1出的吸收峰来自苯环特征峰,其中1628.45cm-1峰是醌式结构Q=N 的吸收振动;1541.09cm-1峰是苯式结构N-B-N 的特征吸收振动,这两个吸收峰的强度比可以反映聚苯胺的氧化程度,表征醌式结构的峰越大,分子链的氧化程度越高;1384.34cm-1和1197.84cm-1峰是芳香胺Ar-N 的吸收所致。3448.60cm-1峰为-NH 的伸缩振动。

与本征态聚苯胺相比,由于氧化态聚合物分子链中的电子云密度下降,降低

了原子间的力常数,产生诱导效应,还有共轭效应,因而1541.09cm-1减弱至

1523.73cm-1。由于氧化态聚苯胺中没有-NH伸缩振动,所以3448.60峰消失。

3 结论

(1)合成产率:通过四个实验探究数据结果分析可得出,当掺杂物为水杨酸

时聚苯胺合成产率最高为99.54%。

(2)溶解性:通过对聚苯胺溶解性的研究可得出,当有机溶剂为乙腈时聚苯

胺溶解率最高为93.7%,则乙腈为最佳溶剂。

(3)红外光谱分析:通过分析本征态和氧化态聚苯胺的红外光谱图,可以得出氧化态聚苯胺中电子发生了离域,这种电子云的重排导致氧化态聚苯胺的大分子形成共轭结构形式,从而有利于提高聚苯胺的导电性能。

参考文献

【1】何波兵,钟安永,陈德本等,聚苯胺及苯胺共聚物的合成与表征【J】.高分子材料科学与工程,2002,18(3):66

【2】周震涛,杨洪业,王克俭等.聚苯胺的化学合成,结构及导电性能【J】.华南理工大学学报(自然科学版),1996,84:

【3】张清华,王献红,景遐斌.聚苯胺的合成及光谱特性【J】.化学世界,2001,5:242 【4】彭霞辉等. 聚苯胺的合成及性能. 中南大学学报, 第35卷第6期.

【5】张连明等. 聚苯胺的合成、表征及气敏性. 化工技术与开发 , 第36卷第6期. 【6】吴保安等. 盐酸掺杂态聚苯胺的合成、表征及电化学性能研究. 重庆材料研究院,重庆400707.

【7】朱淮武.有机分子结构波谱解析.化学工业出版社.

【8】徐浩,延卫,冯江涛.聚苯胺的合成与聚合机理研究进展.化工进展,2008年第27卷第10期

【9】周国庆,叶明泉,韩爱军.结果型导电分子纳米粒子制备的研究进展的[J].化学进展,2007,26(3):350-355.

【10】生瑜,陈建宝,朱德钦.二氧化锰化学氧化法合成导电聚苯胺[J]功能高分子学报,2002,15(4):383-390.

【11】唐劲松,等.苯胺的化学法聚合及所得产物的表征[A].全国高分子学术论文报告会印集[C].武汉:中国化学会高分子委员筹备委员会,1987,1339.

间苯二胺产品指标及合成方法

间苯二胺产品指标及合成方法 间苯二胺是一种工业原料,其分子式为C6H8N2,CAS号是108-45-2。主要用作各类染料的中间体,如:红玉167#,酸性黑210#、蓝183#等,以及医药中间体和环氧树脂固化剂,是生产间位芳纶的主要原料。(注:以下产品指标摘自安诺化学,转载请标注) 产品指标: 纤维级间苯二胺 外观:白色粒状或熔铸体; 纯度:99.9%(最小值) 水分:0.1%(最大值) 结晶点:62.5℃(最小值) 高沸物:200mg/kg(最大值) 低沸物:100mg/kg(最大值) 一级品间苯二胺 外观:灰白至灰褐色粒状,储存时允许颜色变深; 纯度:99.8%(最小值); 水分:0.1%(最大值); 结晶点:62.5℃(最小值); 高沸物:1000mg/kg(最大值); 低沸物:200mg/kg(最大值) 工业级间苯二胺 外观:灰白至灰褐色粒状或熔铸体,存储时允许颜色变深; 纯度:99.5%(最小值); 水分:0.1%(最大值); 结晶点:62.0℃(最小值); 高沸物:1000mg/kg(最大值); 低沸物:500mg/kg(最大值) 另外,间苯二胺合成工艺的不同,也会影响产量、纯度等指标。常见的合成方法有,铁粉还原法、加氢还原法、混二胺生产法。 比如铁粉还原法,首先向还原釜中加入一定量的上一批的洗浓液,开动搅拌器,加入铁粉和盐酸,升温活化;滴加间二硝基苯进行还原反应,温度控制在98-102℃;经保温合格后加纯碱中和至PH值为9,过滤是在翻斗过滤机中真空抽滤,滤液抽出后,需用热水洗涤6遍,前茅遍并入还原液贮槽,后3遍洗液供还原之用。然后将还原液经高位槽加入蒸发器,在真空度0.03MPa和65℃条件下进行蒸发。芤液经蒸馏釜先驱水后蒸料,蒸馏时真空度为0.09-0.05MPa原,温度170-180℃。真空蒸发和蒸馏驱水产生的废水,经冷却塔降温供水喷射系统

邻苯二胺的电聚合及膜氧化还原过程的研究

第16卷第5期应用化学Vol.16No.5 1999年10月 CHIN ESE JOURNAL OF APPL IED CHEMISTR Y Oct.1999邻苯二胺的电聚合及膜氧化还原过程的研究 吴启辉 肖晓银 杨毅芸 蔡丽蓉 戴鸿平 孙世刚3 (厦门大学化学系,固体表面物理化学国家重点实验室,物化所,厦门361005) 摘 要 用循环伏安法和电化学石英晶体微天平(EQCM)研究了011mol/L H2SO4溶液中邻苯二 胺在金电极上的电化学聚合过程及聚合膜(POPD)的电化学性质.邻苯二胺的起始氧化电位约为 014V(vs1SCE).从EQCM数据得知在酸性水溶液中邻苯二胺较易发生聚合,在邻苯二胺单体氧 化的同时电极上就有聚合物沉积引起表面质量增加.质子在POPD膜氧化还原过程中起着非常重 要的作用,POPD膜质子化(氧化)或去质子化(还原)的同时使阴离子嵌入膜中或脱出,使EQCM 电极频率发生变化,根据Sauerbry方程计算了阴离子迁嵌入或迁脱出量及其随POPD膜质量和电 位扫描速度的变化. 关键词 邻苯二胺,电聚合,石英晶体微天平,循环伏安法 原位红外光谱[1]、二次离子质谱(SIMS)[2]和X射线衍射[3]等谱学技术已被用于研究膜的聚合、离子在膜中的络合及嵌入和膜的结构.扫描隧道显微技术(SPM)[4]的应用进一步加深了对聚合膜微观结构的认识.电化学石英晶体微天平(EQCM)[5]可提供电极表面纳克级质量变化信息,在电化学反应过程中借电极质量的增减有可能直接探知电极表面微结构的变化,是研究化学修饰电极的形成过程及膜内离子、溶剂传输等的重要手段和工具[6].文献中对电聚合邻苯二胺的研究多注重膜的结构和膜修饰电极动力学[7~9],较少涉及膜的形成过程及膜的阴离子迁入、迁出的化学性质[10].本文运用EQCM方法,从电极表面质量变化的角度对邻苯二胺电聚合及其膜氧化还原过程进行了原位跟踪研究,进一步加深了有关反应机理的认识. 1 实验部分 化学纯邻苯二胺(o2PD)经三次蒸馏水2次结晶纯化,溶液均用三次蒸馏水配制.A T2cut (即沿主光轴35°15′切割)石英晶体金电极(SEI KO EG&G公司)的几何面积为012cm2,基频f0=9MHz,在电解液中测得f0为8182MHz.当振动频率减少时,电极表面质量增加,反之减少.根据Sauerbry方程[11],当频率变化d f小于基频的2%时,有如下关系d f=-C f d m.式中,d f=f-f0,d m(g/cm2)为电极表面质量变化,C f是质量灵敏度因子.根据文献[12],当f0=8182MHz时C f=01176×109Hz?g-1?cm2.即每平方厘米面积增加1纳克的质量引起晶振电极频率减少01176Hz.根据法拉第定律,可以从理论上计算参与电化学反应的邻苯二胺单体的质量:d m′=d Q M/n F.d Q为电化学反应电量,M为邻苯二胺单体的摩尔质量,n为反应电子数,F为法拉第常数.可得到用循环伏安方法电聚合邻苯二胺时,第i次电位循环扫描中的电流效率[12],ηi=d m/d m′=n F|d f i|/(C f M d Q i)×100%,从文献[13]可知n=2167. 参比电极为饱和甘汞电极,为防止Cl-、K+等离子对测试的干扰,将其用液桥与工作电解池隔开.辅助电极为铂片(1cm×1cm).QCA917型电化学石英晶体微天平(SEI KO EG&G 1998212214收稿,1999207205修回 国家自然科学基金资助项目(29833060)

聚磷酸铵

聚磷酸铵 摘要:以磷酸铵盐、尿素为原料,制备了高聚合度聚磷酸铵无机阻燃剂。测定了聚磷酸铵的溶解度[1]。以防火材料的制备测定防火性能,对现代工艺的提高有了自己的认识和理解。 关键词:聚磷酸铵、阻燃性能、防火材料[2]。 前言:聚磷酸铵(APP)是近十多年来发展起来的一种重要的无机阻燃剂,广泛用于塑料、纤维、纸张、橡胶、木材等的阻燃,并可用于配制耐火材料。APP 含磷、氮量大,热稳定性好,水溶性小,近于中性。同时,它具有分散性好,比重小,毒性低和价格低廉的特点。 1实验部分 1.1实验原理 其结构是为(NH4)n+2PnO3n+1。APP有水溶性(n为10∽20)及水难溶性(n?0)两种。作为阻燃剂的n一般大于25[3]。 合成方法主要有高温聚合法和低温溶剂法。本实验用低温溶剂法,以石蜡为介质,尿素和磷酸二氢胺为原料进行制备。本实验用低温溶剂法,以石蜡为介质,尿素和磷酸二氢胺为原料进行制备。在尿素和磷酸二氢胺反应体系中,存在下列反应: CO(NH2)2 +2NH4H2PO4-----(NH4)2P2O7+CO2 (NH4)2P2O7+CO(NH2)2-----2/n(NH)4n+2PnO3n+1+4NH3+CO2 当n很大时,产物可写成(NH4PO3)。 1.2药品与仪器 药品:液体石蜡(碳数在16 以上),尿素,磷酸二氢铵,苯等。 仪器:烧杯(500ml,200ml),抽滤装置,电炉,温度计。 1.3合成

在500ml干燥的烧杯中,加入150ml液体石蜡,加热至200℃,在该温度下,不断搅拌,将30g尿素与28克磷酸二氢胺混合,分批加入至温度为200℃的液体石蜡中,注意温度不能过高,30分钟内加完。与190∽200℃的条件下继续反应25∽30分钟,观察反应产物(由粘稠泡沫液体变为白色固体)。然后冷却至室温,尽可能倾出液体石蜡,将生成物研细后,每次用30∽40ml苯浸洗2-3次,除去产物中夹留得石蜡,抽滤,回收苯。然后用蒸馏水洗涤产物。在120℃烘箱中,烘30分钟,即得产物,成重,计算产率。 1.4产品质量检验 (1) 溶解度测定:准确称取上述产物2克加入50ml蒸馏水煮沸5分钟后,过滤产物,烘干,称余物,计算100ml蒸馏水中的溶解度。 (2) 阻燃性能测试:称取4gAPP加100ml蒸馏水,搅拌均匀后,将一片滤纸浸在此液体中。10分钟后称出烘干,与一未处理的滤纸,使燃烧对比实验,观察其现象。 (3) 测定产品的熔点 1.5防火涂料的制备及防火性能 涂料的配比见下表1 表1:涂料配方 品名用量品名用量 聚乙烯醇缩甲醛胶25.0 聚磷酸铵22 三聚氰胺11.5 季戊四醇 6.0 六偏磷酸钠(10%) 5.0 甲基硅油消泡剂0.5 羧甲基纤维素钠 3.0 去离子水22.0 制备步骤为:将六偏磷酸钠,羧甲基纤维素钠分别配制成10%和2%的水溶液;将要求量的去离子水加入烧杯中;低速(约800r/min)搅拌下,将配方量的阻燃剂、颜料、填料、分散剂依次加入,再加入适量的消泡剂,然后高速搅拌(大

甲苯二胺生产工艺

甲苯发生取代反应是亲电反应,电子云密度越高,反应越容易发生,甲苯上甲基具有推电子效应,会使甲基所连得碳上电子云密度偏低,邻位的密度偏高,又因为电子云有传递作用,所以间位的电子云密度低,对位的密度高。甲苯在发生取代反应时邻位和对位上的氢原子表现出活泼性,所以甲苯容易在邻位或对位反应。 甲苯发生取代反应时,只有甲基的邻位和对位上会发生反应,而间位上不发生反应。 二硝基甲苯 如果原料为邻位和对位硝基甲苯的混合物,那么将获得2,4-和2,6-二硝基甲苯的异构混合物,如果原料为对硝基甲苯,将会只生产出2,4-二硝基甲苯。 以甲苯为基础原料合成甲苯二胺,需经过一段硝化反应,结晶分离后才经过二段硝化反应、还原反应 (1)硝化反应使用25%~30%至55%~58%的硝酸硫酸的混合酸与甲苯反应,可生成二硝基甲基,本过程分为一段硝化和二段硝化。一段硝化使之生成一硝基甲苯,反应比较容易进行,而二段硝化反应条件则要苛刻得多,硝酸在混酸中的比例必须加大,通常它与硫酸的混合比例将达到60%。生成的二硝基甲苯应经过无离子水进行水洗、碱洗等后处理步骤,脱除重金属等杂质进行提纯,如若要生产2,4-TDI,在硝化产物阶段就应该采用结晶等方法将2,4-二硝基甲苯从混合物中单独分离出来。 (2)还原反应在二硝基甲苯中间体中中加入甲醇溶剂和2%(质量)雷尼镍(RaneyNi)催化剂的悬浮液,采用中压连续加氢法,在100℃下反应,生成物一部分进行循环,一部分则除去催化剂后蒸馏而获得二氨基甲苯中间体。早期采用的硫酸铁粉还原法,因收率低、铁粉废渣污染等原因,现已逐渐被淘汰。 甲苯混酸硝化的混合硝基甲苯原料定额消耗:甲苯(98%)800kg/t,硝酸(98%)470kg/t,硫酸(92.5%)450kg/t,烧碱(42%)100kg/t 2,4-二硝基甲苯由对硝基甲苯硝化而得:原料消耗定额:对硝基甲苯774kg/t、硫酸(95.5%)785kg/t、硝酸(98%)362kg/t

白色邻苯二胺

白色邻苯二胺 一、脱水岗位操作规程 1、目的 将合格的工业邻苯二胺投入脱水釜,加热使之脱除部分水分,而后供精馏使用。 2、操作指标 2.1. 备料量:工业邻苯二胺6500kg 2.2. 熔解温度:120~140℃ 2.3.真空度:-0.09~-0.095MPa 3、操作步骤 3.1.开车前的准备 3.1.1.检查所有设备、管道、仪表、阀门应完好、阀门处于规定状态; 3.1.2.佩戴好防护用品,准备好专用工具 3.1.3.备好6500kg工业邻苯二胺 3.2. 开车 3.2.1. 打开邻苯二胺投料口,将邻苯二胺投入釜中,投料结束后密闭投料口;3.2.2. 打开真空管线阀门,启动W5真空泵,使真空稳定在-0.09~-0.095MPa后,打开脱水釜夹套蒸汽进行熔解,同时打开脱水釜上冷凝器冷凝水进出口阀门;3.2.3. 当熔解温度达到100℃左右时,要适当放慢升温速度,加温到釜温140℃后,以确保熔解彻底;再在120~130℃继续保温,以备精馏使用。 3.2. 4.接精馏岗位通知后,打开脱水釜放空阀、出料阀,将脱水后的邻苯二胺放入精馏釜中. 3.2.5.检查物料是否放尽,待物料放尽后关闭出料阀和放空阀,以及各加热、保温阀门。 二、精馏岗位 1、操作步骤 1.1、开车前的准备 1.1.1、检查所有设备、管道、机械、阀门、仪表等均应完好,阀门呈关闭状态。 1.1.2、联系导热油炉准备正常供热。 1.1.3、检查热水箱水温是否在75~80℃,否则应用蒸汽或冷却水调节使水温达标。

1.1.4、新开车或修理后开车应进行设备气密性试验,(从蒸馏釜备用口通入氮气,使系统在氮气0.1Mpa压力下保持半小时不降为合格。)确保蒸馏系统和成品系统不泄漏。 1.1.5、穿戴好防护用品准备好专用工具。 2.1、精馏 2.1.1、打开精馏系统管线阀门,启动真空泵,使精馏系统真空度达到-0.098MPa 以上,将脱水釜内脱水后的邻苯二胺放入精馏釜。 2.1.2、依次打开精馏釜、捕集器、前馏分、成品釜上得蒸汽阀门,对设备进行保温; 2.1.3、通知导热油岗位送导热油,启动精馏加热循环泵,并打开精馏加热器油路进出口阀门进行加热。 2.1.4、启动热水循环泵使热水进入正常循环状态、使冷凝器一直保持在允许温度范围内。 2.1.5、待精馏釜真空度达到-0.098Mpa时进行正常的全回流操作; 2.1.6、随着邻苯二胺料温不断上升,气相温度也不断提高,此时馏出的是水,它一部分留在捕集和真空保护缓冲罐内,一部分随真空一起汽化。 2.1.7、观察到精馏塔顶温继续迅速上升,在有回流起大约 1.5小时后观察塔顶回流视镜,观察回流液颜色,打开采出总阀,打开前馏分进料阀,接收前馏分。 2.1.8、当塔顶温度升至规定温度,观察视镜内的邻苯二胺液体颜色,邻苯二胺为淡黄色透明液体时(前馏分的量约为邻苯二胺总量的10~15%),打开成品槽进料阀,关闭前馏分进料阀,接收邻苯二胺成品。 2.1.9、在成品采出过程中,要保持有一定的回流量。。 2.1.10、随着成品的不断采出,要不断提高油温(最高不可超过230℃),直至气相温度逐渐下降,观察视镜中基本无物料馏出时说明精馏完毕。 2.1.11、精馏过程中真空度突然改变或系统漏气会破坏精馏汽液平衡、发生冲料,此时应立即关闭采出阀,进入全回流至正常后才能再次采出;此时已进入采出管的邻苯二胺应立即转入前馏份受槽,到色泽正常后才能再次进入成品釜。2.2、停车 2.2.1、通知导热油炉停止送导热油后关闭精馏釜进、出油阀门; 2.2.2、停止热水循环泵。

2016杀菌剂大全

类别品种作用机理和特点防治对象 酰胺类 氟吗啉防治卵菌纲病原菌产生的病害,保护、治疗、铲除;渗透、内吸,高活性,持效16d霜/疫霉病特效烯酰吗啉抑制卵菌细胞壁的形成,内吸霜/疫霉病特效叶枯酞抑制细菌在水稻中的繁殖,阻碍转移,内吸水稻白叶枯病磺菌胺抑制孢子萌发,土壤杀菌剂,对白菜根肿病特效根肿/根腐/猝倒甲磺菌胺土壤杀菌剂 噻氟菌胺强内吸传导,对担子菌特效立枯/黑粉/锈病环氟菌胺抑制白粉菌吸器、菌丝和附着孢的形成,内吸活性差白粉病 硅噻菌胺能量抑制剂,具有良好的保护活性,长残效,种子处理小麦全蚀病 吡噻菌胺机理独特,高活性、广谱、无交互抗性粉锈/霜霉/菌核环酰菌胺机理独特,灰霉特效灰霉/黑斑/ 菌核苯酰菌胺杀卵菌机理独特:抑制菌核分裂,无交抗,保护剂晚疫/霜霉病 环丙酰菌胺内吸保护,抑制黑色素合成,感病后加速抗菌素产生稻瘟病 噻酰菌胺阻止侵入,诱导抗性,内吸传导,持效期长,环境影响小白粉/霜霉/稻瘟病氰菌胺内吸和残留活性好,黑色素生物合成抑制剂稻瘟病

双氯氰菌胺黑色素生物合成抑制剂稻瘟病 高效甲霜灵核糖体RNAⅠ合成抑制剂,保护、治疗、内吸运转霜/疫/腐霉高效苯霜灵卵菌病害 萎锈灵选择性内吸杀菌,萌芽种子除菌,刺激省黑穗/锈病 呋吡酰胺强烈抑制琥珀基质电子传递,内吸传导,长残效水稻纹枯病甲呋酰胺内吸,种子处理,黑穗病(玉米除外)麦类黑穗病氟酰胺琥珀酸酯脱氢酶抑制剂,保护/治疗/内吸,稻纹枯特效立枯/纹枯/雪腐 甲丙烯和咪唑类 嘧菌酯线粒体呼吸抑制剂,新型/高效/广谱,保/治/铲/吸/渗所有真菌病害肟菌酯线粒体呼吸抑制剂,无交抗,广谱/渗透/内吸/保护白粉/叶斑等啶氧菌酯线粒体呼吸抑制剂,广谱/内吸/熏蒸/耐雨水冲刷麦类病害唑菌胺酯线粒体呼吸抑制剂,广谱/内吸/转移/混用所有真菌病害氟嘧菌酯线粒体呼吸抑制剂,广谱/内吸/长效/速效所有真菌病害烯肟菌酯新型/高效/广谱/内吸所有真菌病害苯氧菌胺线粒体呼吸抑制剂,保/治/铲/吸/渗水稻稻瘟病烯肟菌胺--

邻苯二胺与醛缩合反应的研究

广 东 化 工 2009年 第5期 · 18 · https://www.360docs.net/doc/c99518171.html, 第36卷 总第193期 邻苯二胺与醛缩合反应的研究 陈桧华1 ,林伟忠2 (1.广东省化学工业公共实验室 广东省石油化工研究院,广东 广州 510665;2.广东轻工职业技术学院 轻 化工系,广东 广州 510300) [摘 要]邻苯二胺与二分子醛缩合形成分子内双席佛碱,接着发生分子内重排形成1-取代-2-芳基苯并咪唑衍生物。实验结果表明,与醛基相连的基团的给电子能力种类决定了分子内重排反应产物―1-取代-2-芳基苯并咪唑衍生物的结构。文章为一步法合成1-取代-2-芳基苯并咪唑衍生物提供了参考依据。 [关键词]邻苯二胺;醛;缩合反应;1-取代-2-芳基苯并咪唑衍生物 [中图分类号]TQ316.4 [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2009)05-0018-03 Study on the Condensation Reaction of Benzene-1,2-diamine and Aldehyde Componds Chen Guihua 1, Lin Weizhong 2 (1. Guangdong Public Laboratory of Chemical Engineering, Guangdong Research Institute of Petrochemical, Guangzhou 510665;2. Chemical Engineering Department, Guangdong Industry Technical College, Guangzhou 510300, China) Abstract: Benzene-1,2-diamine condensated with two molecules of aldehyde compounds formed two-shiffit-group intermediate in which the rearrangement reaction happened into 1-substitued-2-arylbenzoimidazole compounds. The results showed that the electron-donating ability of the substituent attached to aldehyde group of aldehyde compounds would determine the structures of the rearrangement product of two-shiffit-group intermediate or the structures of 1-substitued-2-arylbenzo- imidazole compounds. Keywords: benzene-1,2-diamine ;aldehyde compounds ;condensation reaction ;1-substitued-2-arylbenzoimidazole compounds 1-取代-2-芳基苯并咪唑衍生物是一类重要的化合物,广泛应用于药物[1-2]、材料[3-5]等方面,所以这类物质的合成方法研究尤其显得重要[6-9]。在以邻苯二胺与芳香醛为原料经缩合形成苯并咪唑衍生物,首先形成2,3-二氢-2-芳基苯并咪唑衍生物,该物质在氧化剂(如二氧化硒、对苯醌等)氧化作用下得到目标产物。后来发现,邻苯二胺与醛反应无氧化剂存在时,也可缩合成苯并咪唑,同时1-位氮原子也发生了烷基化。其过程笔者认为,邻苯二胺与二分子醛先形成分子内双席佛碱,然后进行分子的重排,形成1-取代-2-芳基苯并咪唑衍生物。其反应式和所合成的化合物结构如图1~2所示。 NH 2 NH 2 R 1 CHO C 2H 5OH N N R 1 +R 1 A-F 图1 邻苯二胺与二分子同种醛作用 Fig.1 The reaction of benzene-1,2-diamine and same aldehyde compounds NH 2 NH 2 CHO 22 ++R G-M Ar G , R 2 = Phenyl, Ar = 4-Methoxy ;H , R 2 = Phenyl, Ar = 1-Naphthyl ;I , R 2 = Propyl, Ar = 9-Anthryl ;J , R 2 = iso-Propyl , Ar = 9-Anthryl ; K , R 2 = Propyl,Ar = 9-Phenanthrenyl ;L , R 2 = iso-Propyl, 图2 邻苯二胺与不同醛(摩尔比1︰1)作用 Fig.2 The reaction of benzene-1,2-diamine and two kinds of aldehyde compounds 1 实验部分 1.1 仪器与试剂 核磁共振仪Mercury-Plus300(美国V ARIAN);质谱仪岛津LCMS-2010A(ESI ,日本岛津);熔点仪WRS1B 数字熔点仪(上海精密科学仪器有限公司),温度计未校正。所使用的化学试 [收稿日期] 2009-01-05 [作者简介] 陈桧华(1973-),女,河南洛阳人,硕士,工程师,主要从事有机合成及水处理化学品研究。 A—R 1=H ;B—R 1=4-CH 3;C—R 1=4-Cl D—R 1=4-OCH 3;E—R 1=2-OCH 3;F—R 1 =4-NO 2

杀菌剂分类大全 1

杀菌剂大全1 酰胺类杀菌剂 卵菌纲:高效甲霜灵、高效苯霜灵、噻酰菌胺、环丙酰菌胺、氟吡菌胺、吡噻菌胺(菌核病、灰霉病、白粉病)、双炔酰菌胺、苯酰菌胺、噻唑菌胺、氟啶酰菌胺、双炔酰菌胺 稻瘟病:氰菌胺、双氯氰菌胺、环酰菌胺(灰霉病) 土壤病害:磺菌胺、噻氟菌胺、 叶枯酞(抑制细菌)、环氟菌胺(白粉病)、硅噻菌胺(全蚀病)、萎锈灵(黑穗病、黄萎病、立枯病、防腐剂、具有生长刺激作用)、甲呋酰胺(黑穗病)、呋吡菌胺(纹枯病、菌核病、白绢病)、啶酰菌胺(白粉病、灰霉病、各种腐烂病、褐腐病和根腐病等)、甲磷菌胺、氟菌胺 通过抑制琥珀酸脱氢酶破坏病菌呼吸而致效 酰胺类化合物作为杀菌剂已有几十年的历史,大多数酰胺类杀菌剂的杀菌谱比较窄,近期又有许多新颖的化合物商品化,最明显的结构特点是杂环,特别值得提及的是吡噻菌胺(penthiopyrad)和啶酰菌胺(boscalid)具有较广的活性谱。 氟吗啉是沈阳化工研究院开发的丙烯酰胺类杀菌剂。是我国有史以来真正创制的农用杀菌剂、是首次获得中国和美国发明专利的农用杀菌剂。具有良好的内吸、保护和治疗活性。对卵菌亚纲病原菌引起的病害如霜霉病、疫病如黄瓜霜霉病、葡萄霜霉病、马铃薯晚疫病、番茄疫病、辣椒疫病、烟草疫病等有优异的活性。 噻氟菌胺是琥珀酸酯脱氢酶抑制剂,即在真菌三羧酸循环中抑制琥珀酸酯脱氢酶的合成。对丝核菌属、柄锈菌属、黑粉菌属、腥黑粉菌属、伏革菌属和核腔菌属等致病真菌有活性,对担子菌纲真菌引起的病害如立枯病等有特效。

氰菌胺和双氯氰菌胺分别是由日本农药公司和住友化学公司开发的酰胺类杀菌剂。主要用于防治稻瘟病。 环酰菌胺主要用于防治各种灰霉病以及相关的菌核病、黑斑病等。 硅噻菌胺是含硅的噻酚酰胺类杀菌剂。具体作用机理尚不清楚,可能是ATP 抑制剂。主要用于小麦全蚀病的防治。 呋吡菌胺(纹枯病、菌核病、白绢病)是日本住友化学公司开发的吡唑酰胺类杀菌剂,主要抑制真菌线粒体中琥珀酸的氧化作用,具有优异的预防和治疗效果。 噻唑菌胺(ethaboxam)是韩国LG农化公司研制开发的噻唑酰胺类杀菌剂,主要用于防治卵菌纲病害。 噻酰菌胺(tiadinil)是由日本农药公司开发的噻二唑酰胺类杀菌剂,主要用于防治稻瘟病。 啶酰菌胺(白粉病、灰霉病、各种腐烂病、褐腐病和根腐病等)0(boscalid)是由巴期夫公司开发的吡啶酰胺类杀菌剂,主要用于防治菌核病、锈病、马铃薯早疫病和灰霉病等。 吡噻菌胺(penthiopyrad)是由日本三井化学公司开发的吡唑酰胺类杀菌剂。主要用于防治白粉病和灰霉病等。 氟啶酰菌胺(fluopicolide)和双炔酰菌胺(mandipropami)分别由拜耳和先正达公司开发,具有优异的杀菌活性,均对霜霉病有特效。 二羧酰亚胺类杀菌剂 乙菌利(黑穗菌核白粉)、异菌脲(灰霉病)、腐霉利(菌核病、灰霉病、黑星病、褐腐病、大斑病)、乙烯菌核利(菌核菌、白粉、黑斑病、灰霉病)、克菌丹(地下地上方方面面保护)、灭菌丹(多种病害)、菌核利(菌核病、灰霉病)传统杀菌剂,通过抑制NADH细胞色素C还原酶破坏类酯类和膜的合成而致效甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂 基本上所有真菌病害:嘧菌酯、氟嘧菌酯、醚菌酯、唑菌胺酯、烯肟菌酯、烯肟菌胺

间苯二胺项目投资建设规划方案(模板)

间苯二胺项目 投资建设规划方案 规划设计 / 投资分析

间苯二胺项目投资建设规划方案说明 该间苯二胺项目计划总投资16462.60万元,其中:固定资产投资13913.86万元,占项目总投资的84.52%;流动资金2548.74万元,占项目 总投资的15.48%。 达产年营业收入19238.00万元,总成本费用14538.49万元,税金及 附加271.70万元,利润总额4699.51万元,利税总额5619.42万元,税后 净利润3524.63万元,达产年纳税总额2094.79万元;达产年投资利润率28.55%,投资利税率34.13%,投资回报率21.41%,全部投资回收期6.17年,提供就业职位351个。 本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写,根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)的要求,依照“科学、客观”的原则,以国内外项目产品的市场需求为前提,大量 收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息,全面预测其发展趋势;按 照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的具体要求,主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分 的论证和可行性分析,对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行 科学预测,从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,

因此,该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性 分析报告。 ...... 主要内容:概况、项目建设背景、产业调研分析、项目规划方案、选 址可行性研究、项目工程设计研究、工艺原则及设备选型、项目环保分析、生产安全、项目风险评价、项目节能评价、实施安排方案、项目投资估算、经营效益分析、总结说明等。

间甲苯二胺标准

间甲苯二胺 1范围 本标准规定了间甲苯二胺的质量要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输等。 本标准适用于二硝基甲苯加氢生产过程中,由甲苯二胺经脱邻、脱焦后分离制得的间甲苯二胺。 结构式: (2,4-TDA)(2,6-TDA) 分子式: C7H10N2 相对分子质量: 122.17 2规范性引用文件 本文件由以下文件支持。(凡是标注日期的引用文件,仅标注日期的版本适用于本文件。凡是不标注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。) GB 190 危险货物包装标志 GB/T 6678 化工产品采样总则 GB/T 6680 液体化工产品采样通则 GB 12463 危险货物运输包装通用技术条件 GB 15603 常用化学危险品贮存通则 3质量要求 间甲苯二胺质量要求应符合表1规定。 表1 间甲苯二胺质量要求 项 目指 标 等级合格品 外观常温下为浅黄色固体 间甲苯二胺(MTD),% ≥99.0 焦油,%≤0.02 邻甲苯二胺(OTD),% ≤0.10

水,ug/g≤300 异构比(2,4TDA/2,6TDA)80.0±1/20.0±1 其它,%≤0.80 4采样 4.1采用T3325连续采出的甲苯二胺产品。 4.2间甲苯二胺的采样,应按GB/T 6678和GB/T 6680规定进行。 4.3采样瓶应为耐130℃温度的带硅橡胶塞无色玻璃瓶,干燥清洁。采样两瓶,每瓶采样量不少于100g,一瓶供检验用,一瓶供留样备查。采样瓶上应贴有标签,注明产品名称、批号、生产日期、采样日期。 5 试验方法 5.1 外观 常温下,切开1cm表面层,目视观察。 5.2 间甲苯二胺和邻甲苯二胺含量测定——气相色谱法 5.2.1 方法提要 本方法适用于测定产品中间甲苯二胺(OTD)、邻甲苯二胺(MTD)。采用毛细管气相色谱柱和氢焰离子化检测器,在适宜的色谱条件下,对试样进行气相色谱分离和测定,用面积归一化法定量。 5.2.2 试剂 5.2.2.1 二氯甲烷:分析纯 5.2.3 仪器和材料 5.2.3.1 气相色谱仪: 装有FID和分流/不分流进样口 5.2.3.2 毛细管色谱柱:HP-5(Crosslinked 5% PHME Siloxane) 30m×0.32mm×0.25μm 5.2.3.3 色谱工作站 5.2.3.4 微量注射器 5.2.3.5 沙浴 5.2.4 色谱条件 5.2.4.1设置色谱仪条件 柱温:初温100℃ 初始保持时间:0 升温速率:10℃/min 终温:130℃ 终温保持时间:5min 升温速率:30℃/min 终温:275℃ 终温保持时间:2min

2-甲基对苯二胺合成工艺的研究

2-甲基对苯二胺合成工艺的研究 医药化工学院高分子材料与工程学生:陈骁国 摘要:在系统介绍2, 5-二氨基甲苯基本合成方法的基础上,以经济、环保和新型工业化作要求, 重点评述了各种方法的工艺特点、研究中的技术进展以及实施商品化生产的可行性。结果表明, 以邻甲苯胺为原料经重氮偶合、还原氢解是合成2, 5-二氨基甲苯及其系列产品优先的技术路线。 关键词:2, 5-二氨基甲苯;合成工艺; 1 前言 自20世纪纪初2-甲基对苯二胺系列物质的出现至80年代,由于受应用范围的限制需求量一直不大;90年代起,随着美容美发在全球范围的兴起,2-甲基对苯二胺可以作为染毛剂的有效低毒前体以及在高档化妆品中取代对苯二胺,针对2-甲基对苯二胺易分解之特性、依据不同的储存、运输及应用要求,相继研究并出现了稳定性良好的2-甲基对苯二胺系列产品,2-甲基对苯二胺作为染毛剂具有的特殊氧化发色能力。尤其是进入21世纪以来,随着对染发剂专用化学品的认识和技术精细化程度的不断上升。2-甲基对苯二胺系列物质的合成路线开发和应用研究已成为热门课题而展开,其系列产品的商品化步伐逐渐加快。现今在化妆品染发剂上使用的高质量2-甲基对苯二胺系列产品,仅一个产品全球需求量就达600t/a以上。 此外由于2,5-TDA结构中含有对位的两个氨基,首先可作为高性能聚酰亚胺和聚酰胺等高分子新单体使用;也可以在其甲基的对位上引入硝基、同时对甲基继续进行反应制得电子推.拉式的二苯乙烯类二胺新单体,用于制各二阶非线性光学聚酰亚胺高分子材料;还可先制得二元的酰亚胺羧酸新单体,进行用于聚(酯-酰亚胺)和聚(酰胺,酰亚胺)等高分子的合成,因此,2-甲基对苯二胺系列产品的应用,在用于化妆品提高人们生活质量的同时,已开始瞄准高技术新材料及国防工业的特殊领域,且此方面需求量至少在每年千吨以上,具有潜在的应用市场和良好的发展前景。

TDI(甲苯二异氰酸酯)工艺调研(精)培训资料

T D I(甲苯二异氰酸酯)工艺调研(精)

1.国内外 TDI 发展现状 TDI(甲苯二异酸氰酯是一种混合型的异氰酸酯。聚氨酯工业常用的 TDI 是2,4-TDI 和 2,6-TDI 两种异构体质量比为 80:20 的混合物,目前 90%以上的 TDI 用于聚氨酯软泡的生产,少量用作聚氨酯醋硬泡、聚氨酯系列胶粘剂 /密封剂、聚氨酯系列涂料和聚氨酯弹性体的中间体。 据统计, 2010年全球 TDI 需求量为 207.5万 t ,预计 2015年将达到 266.2万 t 。目前世界上有 30多家公司, 40多套装置在生产 TDI ,总生产能力为 200万 t/a左右。主要的国外生产商有:DOW Chemical(产能 16万 t 、 Bayer AG 、 BASF AG 、日本三井武田化学株式会社 (生产能力 24万 t/a、日本聚氨酯工业公司、韩国 KFC 公司 (产能 10万 t /a 和 OCI 公司 (产能 5万 t/a、中国台湾南亚化学 (产能 3万 t/a 等。目前国内 TDI 产能主要集中在中国化工集团、中国兵器工业集团、巴斯夫等3 家企业,具体如下 :中国化工集团控股的沧州大化和蓝星清洗目前共拥有 11万 t 产能,中国兵器工业集团控股的甘肃银光和锦州 TDI 目前已经拥有 15万吨的产能, 其中甘肃银光的产能有 10万吨 ; 外资企业巴斯夫在上海拥有 16万 t 的产能。此外, 烟台巨力拥有 3万 t TDI年生产能力。 2. TDI的主要生产工艺 2.1 光气法 光气法是 TDI 生产中最常用和最普遍的生产方法。目前国内外工业生产的TDI 以 T-80为主, 此外还有 T-65。两种异构体的比例主要取决于甲苯硝化的工艺过程, 因此工业生产的 TDI 通常是从甲苯硝化开始的,其合成方法有两种:二步硝化法和一步硝化法。 二步硝化法:采用的是 25%~30%硝酸和 55 %~58 %硫酸形成的混酸, 在 35~45℃下, 与甲苯进行硝化, 得到一硝基甲苯混合物。其中对硝基甲苯含量为 35 %~40 %, 邻硝基甲苯含量为 55 %~60 %,间硝基甲苯含量为 2 % ~5 %。间硝基甲苯在加氢时,还原为相应的 2, 6-二氨基甲苯和 3,4 -二氨基甲苯,含量约为二氨基甲苯异构体混合物的 4 %,它们在光气中生成苯并咪唑啉酮,会降低 TDI 产率,并影响聚氨酯泡沫的质量。因此在进行光气化工序前应将其分离出去。

聚间苯二胺形貌调控

Poly(m-Phenylenediamine)Nanospheres and Nanorods: Selective Synthesis and Their Application for Multiplex Nucleic Acid Detection Yingwei Zhang1.,Hailong Li1,2.,Yonglan Luo1,Xu Shi3,Jingqi Tian1,2,Xuping Sun1* 1State Key Lab of Electroanalytical Chemistry,Changchun Institute of Applied Chemistry,Changchun,Jilin,People’s Republic of China,2Chinese Academy of Sciences, Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,Beijing,People’s Republic of China,3Institute of Virology and AIDS Research,First Affiliated Hospital,Jilin University,Changchun,Jilin,People’s Republic of China Abstract In this paper,we demonstrate for the first time that poly(m-phenylenediamine)(PMPD)nanospheres and nanorods can be selectively synthesized via chemical oxidation polymerization of m-phenylenediamine(MPD)monomers using ammonium persulfate(APS)as an oxidant at room temperature.It suggests that the pH value plays a critical role in controlling the the morphology of the nanostructures and fast polymerization rate favors the anisotropic growth of PMPD under homogeneous nucleation condition.We further demonstrate that such PMPD nanostructures can be used as an effective fluorescent sensing platform for multiplex nucleic acid detection.A detection limit as low as50pM and a high selectivity down to single-base mismatch could be achieved.The fluorescence quenching is attributed to photoinduced electron transfer from nitrogen atom in PMPD to excited fluorophore.Most importantly,the successful use of this sensing platform in human blood serum system is also demonstrated. Citation:Zhang Y,Li H,Luo Y,Shi X,Tian J,et al.(2011)Poly(m-Phenylenediamine)Nanospheres and Nanorods:Selective Synthesis and Their Application for Multiplex Nucleic Acid Detection.PLoS ONE6(6):e20569.doi:10.1371/journal.pone.0020569 Editor:Meni Wanunu,University of Pennsylvania,United States of America Received February14,2011;Accepted May4,2011;Published June23,2011 Copyright:?2011Zhang et al.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License,which permits unrestricted use,distribution,and reproduction in any medium,provided the original author and source are credited. Funding:The authors have no support or funding to report. Competing Interests:The authors have declared that no competing interests exist. *E-mail:sunxp@https://www.360docs.net/doc/c99518171.html, .These authors contributed equally to this work. Introduction During the past decades,conducting polymers(CPs)have constituted a subject of research for their unique properties and important application potential[1].Polyaniline is one of the most studied CPs due to its chemical stability and relative high conductivity[2]and,at the same time,polymers based on aniline derivatives have also been widely investigated[3].Among them, poly(phenylenediamine)(PPD)homopolymer is a highly aromatic polymer containing2,3-diaminophenazine or quinoraline repeat-ing unit and exhibiting high thermostability and has found important applications in sensor designing,immunospecies detection,and as component of rechargeable cells etc[4–13]. PPD is usually prepared by electrochemical[14]and chemical oxidation polymerization[15].Although we[16]and other researchers[17–19]have successfully prepared poly(o-phenylene-diamine)nanobelts and microparticles by chemical oxidation polymerization method,respectively,the selective synthesis of PPD with different morphologies has not been addressed so far. On the other hand,it is vitally important to develop rapid,cost-effective,sensitive and specific methods for the detection of nucleic acid due to their various applications in gene expression profiling, clinical disease diagnostics and treatment[20].The increasing availability of nanostructures has created widespread interest in their use in biotechnological system for diagnostic application[21]. Indeed,the use of a variety of nanostructures for this purpose has been well-demonstrated[22].Recently,there have been many efforts toward developing homogeneous fluorescence assays based on fluorescence resonance energy transfer(FRET)or quenching mechanism for nucleic acid detection[23].The use of nanos-tructures as a‘‘nanoquencher’’has a remarkable advantage in that the same nanostructure has the ability to quench dyes of different emission frequencies and thus the selection issue of a fluorophore-quencher pair is eliminated from the nanostructure-involved system[23,24].Up to now,a number of structures have been successfully used by us and other researchers in this assay, including gold nanoparticles,single-walled carbon nanotubes (SWCNTs),multi-walled carbon nanotubes,carbon nanoparticles, carbon nanospheres,nano-C60,mesoporous carbon microparti-cles,graphene oxide(GO),polyaniline nanofibres,poly(o-phenyl-enediamine)colloids,poly(2,3-diaminonaphthalene)microspheres, coordination polymer colloids and nanobelts,Ag@poly(m-phenyl-enediamine)core-shell nanoparticles,tetracyanoquinodimethane nanoparticles,and supramolecular microparticles[23–46].For the SWCNT or GO system,it has drawbacks:(1)several hours’sonication is required to disperse SWCNT in an organic solvent like N,N-dimethylformamide(DMF)[30];(2)the GO preparation by the Hummer’s method is time-consuming and labor-intensive [47].We have also found that conjugation polymer poly(p-phenylenediamine)nanobelts(PNs)can serve as an effective fluorescent sensing platform for multiplex nucleic acid detection [48];however,this system still has two serious drawbacks which limit its practical use:(1)the nanobelts are tens of micrometers in length and thus tend to sink in aqueous solution due to the gravity,