八年级物理上册全册全套试卷培优测试卷

八年级物理上册全册全套试卷培优测试卷

一、初二物理机械运动实验易错压轴题(难)

1.在测量物体运动的平均速度实验中:

(1)该实验是根据公式______进行测量的;

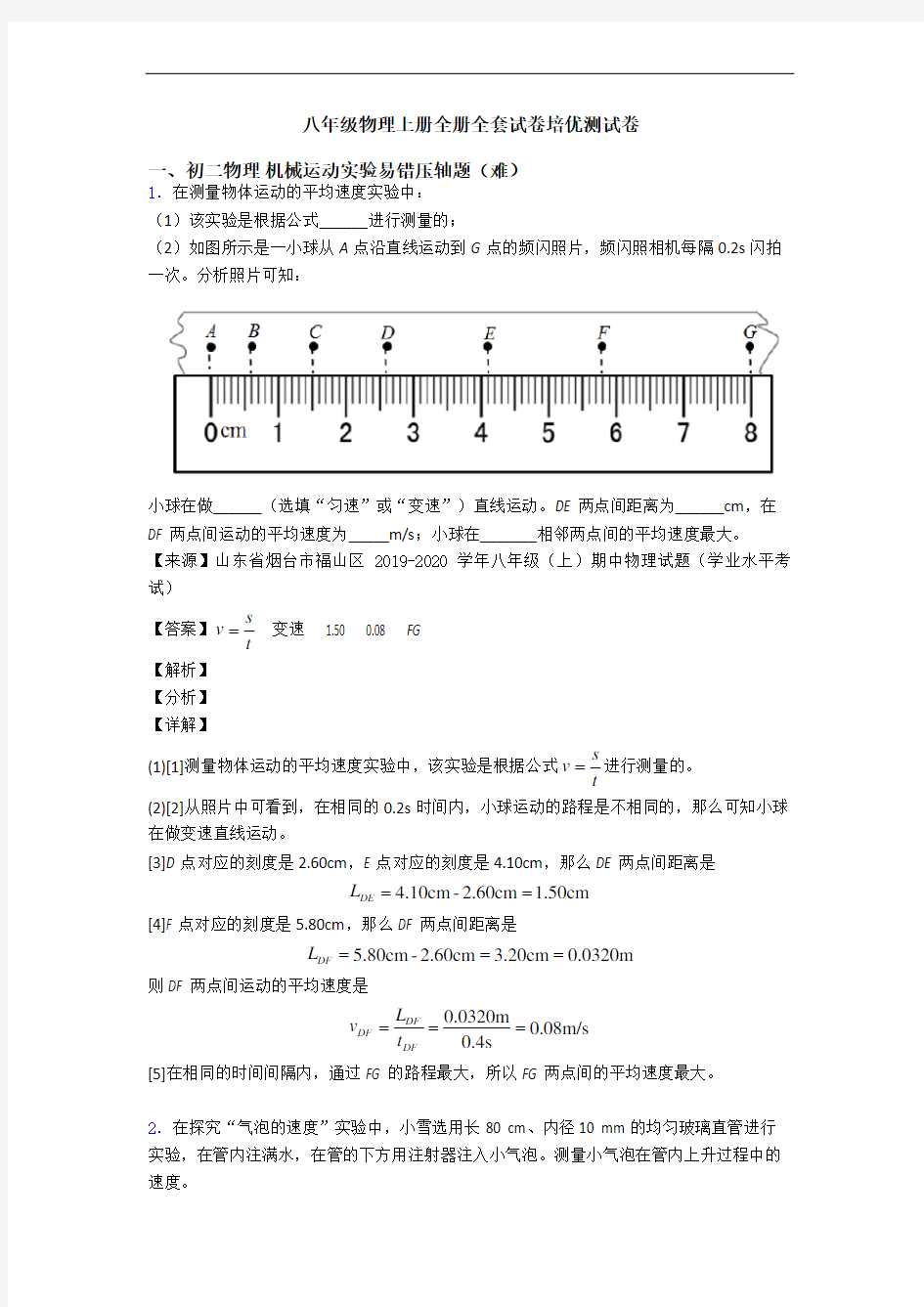

(2)如图所示是一小球从A点沿直线运动到G点的频闪照片,频闪照相机每隔0.2s闪拍一次。分析照片可知:

小球在做______(选填“匀速”或“变速”)直线运动。DE两点间距离为______cm,在DF两点间运动的平均速度为_____m/s;小球在_______相邻两点间的平均速度最大。

【来源】山东省烟台市福山区2019-2020学年八年级(上)期中物理试题(学业水平考试)

【答案】

s

v

t

=变速 1.50 0.08 FG

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]测量物体运动的平均速度实验中,该实验是根据公式

s

v

t

=进行测量的。

(2)[2]从照片中可看到,在相同的0.2s时间内,小球运动的路程是不相同的,那么可知小球在做变速直线运动。

[3]D点对应的刻度是2.60cm,E点对应的刻度是4.10cm,那么DE两点间距离是

4.10cm-2.60cm 1.50cm

DE

L==

[4]F点对应的刻度是5.80cm,那么DF两点间距离是

5.80cm-2.60cm 3.20cm0.0320m

DF

L===

则DF两点间运动的平均速度是

0.0320m

0.08m/s

0.4s

DF

DF

DF

L

v

t

===

[5]在相同的时间间隔内,通过FG的路程最大,所以FG两点间的平均速度最大。

2.在探究“气泡的速度”实验中,小雪选用长80 cm、内径10 mm的均匀玻璃直管进行实验,在管内注满水,在管的下方用注射器注入小气泡。测量小气泡在管内上升过程中的速度。

(1)该实验的原理是______________。

(2)小雪的实验数据如下表所示,根据小雪的实验数据,请你用“实心圆点”在图中标出不同时刻气泡的位置,并将这些点用光滑曲线连接起来。

(_________)

时间t/s路程s/cm

00

412

824

1236

1648

2060

(3)分析以上探究过程,小气泡的运动特点是__________________________。

(4)晓彤在小雪实验的基础上进行了改动,利用10cm长的试管做实验,用注射器分三次向试管内注入不同的小气泡,获取相关的数据后,画出图像如图所示,并求出速度的平均值。请你对晓彤的实验进行合理评价 ___________。

【来源】2020年中考一轮复习专题机械运动

【答案】

s

v

t

匀速直线运动不合理。

用10cm长试管做实验,气泡运动时间短,实验误差较大。由图像可知不同气泡的速度各

不相同,求平均值没有意义。【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]测量物体速度的原理就是速度的计算公式

s

v

t 。

(2)[2]由表中数据在图中标出对应点,然后用圆滑曲线连接起来,如图所示:

(3)[3]通过描点、连线作出的图像可知,气泡在相同的时间内经过的路程都相等,所以气泡做的是匀速直线运动。

(4)[4]晓彤的实验中选择的试管太短,气泡运动时间太短,不便于测量,误差大,而且从图像中可以看出,三个气泡的速度本来就不相同,求平均值没有意义。

3.某小组同学探究小车沿斜面运动时的速度变化,其实验装置如图所示,把小车放在斜面顶端A处。

(1)把金属片放在斜面底端B处,测出AB的长s1=120cm,小车从斜面顶端A处滑下达到B点撞击金属片的时间t1=3s那么小车通过全程的平均速度v1=_____m/s。

(2)把金属片移到AB的中点O处,测出小车从斜面顶端滑到O点处的时间t2=2s,那么小车在上半段路程的平均速度v2=_____m/s。

(3)小车在斜面下半段的平均速度v3=_____m/s。

(4)实验前必须学会熟练使用停表,如果让小车过了A点才开始计时,则会使所测AO段的平均速度AO

v偏_____(选填“大”或“小”)。

(5)在测小车平均速度的各物理量时,为了减小误差,斜面的倾斜度应较_____(选填“大”或“小”)些,这是为了便于测量_____。

【来源】辽宁省辽阳市灯塔市2019-2020学年八年级(上)期末物理试题

【答案】0.4 0.3 0.6 大小时间

【解析】

【详解】

(1)[1]把金属片放在斜面底端B处,用刻度尺测出AB的长

1120cm=1.2m

s=,

又用秒表测出小车从斜面顶端

A处滑下到达B点撞击金属片的时间t1=3s,小车通过全程

的平均速度

1 1

11.2m

=0.4m/s 3s

s

v

t

==;

(2)[2]把金属片移到斜面的中点,小车从斜面顶端滑到中点处的时间t2=2s,路程

21

1.2m0.6m 2

s=?=;所以小车在上半段路程的平均速度

2 2

20.6m

=0.3m/s 2s

s

v

t

==;

(3)[3]小车在斜面下半段的路程

31

1.2m0.6m 2

s=?=,所用的时间为

33s2s1s

t=﹣=;所以小车在斜面下半段的平均速度

3 3

30.6m

=0.6m/s 1s

s

v

t

==;

(4)[5]由图可知,若小车过了A点再计时,所测得小车通过AC段的时间偏小,路程不变,

由

s

v

t

=可知这样会使测AC段的平均速度偏大;

(5)[6][7]实验时,斜面的坡度应很小,使小车运动的时间更长,便于测量时间。

4.以下是某同学做测量小车的平均速度”时的实验报告(摘要),请你将其报告中的问题补充完整.

(实验目的)测量小车的平均速度.

(实验原理)_____.

(实验器材)小车、_____,_____、斜面、金属挡板、小木块.

(实验装置)如图所示

(实验数据)如表所示

测的物理量AB段BC段AC段

路程s/cm4555

(实验分析)

(1)小车在AB段的平均速度是_____cm/s,在AC段的平均速度是_____cm/s,小车全程是做_____运动.(选填“匀速”或“变速”)

(2)实验时,为了使小车在斜面上运动的时间长些,应_____(选填“增大”或“减小”)斜面的坡度.

【来源】江西省赣州市兴国县2019-2020学年八年级(上)期末考试物理试题

【答案】

s

v

t

=刻度尺秒表 18 22.2 变速减小

【解析】【分析】【详解】

[1]测量小车的平均速度的实验原理是:

s v

t =

[2][3]根据实验原理知道,需要测量路程和时间,所以,还需要的实验器材是:刻度尺和秒表;

(1)[4]由表格数据知道,小车在AB段的路程是:

s AB =45cm,t AB =2.5s,

所以,小车在AB段的平均速度是:

AB AB

AB 45cm

=18cm/s 2.5s

s

v

t

==

[5]小车在AC段的路程是:

s AC =45cm+55cm=100cm,t AC =2.5s+2.0s=4.5s,所以,小车在AC段的平均速度是:

AC AC

AC 100cm

22.2cm/s 4.5s

s

v

t

==≈;

[6]由于AB段的速度小于AC段的速度,说明小车做变速直线运动;

(2)[7]斜面的倾角越小(坡度越小),小车运动时间越长,便于测量小车的运动时间;所以,实验时,为了使小车在斜面上运动的时间长些,应减小斜面的坡度。

5.如图所示,在测量小车运动的平均速度实验中,让小车从斜面的A点由静止开始下滑并开始计时,分别测出小车到达B点和C点的时间,即可算出小车在各段的平均速度。

(1)根据实验的原理___________,需要测量的物理量是小车运动的路程和所用的时间。对小车运动的各段长度进行测量并分段做了标记,因_________的测量误差较大,需多次测量。

(2)图中AB 段的距离AB =s ________cm ,测得时间AB =1.6s t ,则AB 段的平均速度AB =v ________cm/s 。

(3)如果小车过了B 点才停止计时,则测得的平均速度AB v 会偏________。

(4)实验中应多次测量,每次测量时必须让小车从__________由静止开始下滑。 (5)发AB v ________AC v 。填(“>”、“<”或“=”)

(6)物体的运动常常可以用图像来描述,图中能反映图甲小车运动情况的是______。(选填“A ”或“B ”)

【来源】安徽省芜湖市繁昌县第三中学2019--2020学年八年级(上)期中考试物理试题

【答案】s v t

=

时间 40.0 25.0 小 同一位置 > B 【解析】

【详解】

(1)[1]测小车平均速度实验原理是 s v t

=。 [2]小车下滑运动时,时间测量误差较大,所以需多次测量。

(2)[3]读图得

AB 80.0cm 40.0cm 40.0cm s =-=。

[4]由平均速度公式得:

AB AB 40.0cm 25.0cm/s 1.6s

s v t ===。 (3)[5]小车过了B 点才停止计时,时间测量值偏大,所以平均速度会偏小。

(4)[6]多次测量为了保证运动距离相同,所以每次测量时必须让小车同一位置由静止开始下

滑。

(5)[7]在斜面上下滑的小车做加速运动,所以BC AB

t t<,即

BC AB BC

2t t t

<+。又因为

AC

AB BC

2s

v

t

t

=

+

AB

AB AB

2

2

s s

v

t t

==

所以

AB AC

v v

<。

(6)[8]小车在斜面上做加速运动,所以能反映小车运动情况的是B图像。

二、初二物理光现象实验易错压轴题(难)

6.宁宁对有关光学实验进行了回顾和思考:

(1)如图甲所示把一个小平面镜竖直立在白纸上,在白纸上画出一条垂直于镜面的法线ON,用激光笔沿着白纸表面让光斜射到平面镜上,观察反射光.

①让光沿着白纸的表面照射,这样做的目的是________.

②让光沿AO方向照射在平面镜的O点,a图能观察到反射光OB,而b图却看不到反射光OB,这说明________.

(2)如图乙所示是“探究平面镜成像特点”的实验装置:

①宁宁将用玻璃板来代替平面镜,这样做的目的是为了确定________,取两只相同蜡烛的目的是为了能比较像与物的________.

②实验过程中,如果在平面上无论怎样移动蜡烛B,都无法与蜡烛A的像完全重合,原因可能是________.

③排除了上述情况的干扰后,他继续进行实验,在玻璃板前点燃蜡烛A,拿未点燃的蜡烛B 在玻璃板后面移动,人眼一直在玻璃板的前侧观察,直至蜡烛B蜡烛A的像完全重合,这种确定像与物大小关系的方法是________(选填“控制变量法”或“等效替代法”).

④移去蜡烛B,在其原来位置上放置一块光屏,光屏上________(选填“能”或“不能”)呈现蜡烛的像.

⑤蜡烛A放在玻璃板前40cm处,现以5cm/s的水平速度向玻璃板匀速靠近,则经过2s后蜡烛A与像的距离为________ cm,像的大小将________(选填“变大”、“不变”或“变小”);若将玻璃板放置成与水平面成45°角,将会观察到蜡烛A运动的方向与像运动的

方向互相________.

【答案】显示出光的路径入射光线、反射光线、法线三者不在同一平面内像的位置

大小玻璃板没有竖直放置等效替代法不能 60 不变垂直

【解析】

【分析】

(1)①白色物体能够反射所有色光,黑色物体吸收所有色光;

②在光的反射中,反射光线、法线、入射光线三线在同一平面上,是通过光屏展现在眼前的;

(2)①研究平面镜成像特点时,确定像的位置是关键,像的位置用蜡烛B与蜡烛A的像重合来确定,实验中既能看到物体A的像,又能看到蜡烛B,要采用透明的玻璃板,研究物像的大小采用的是等效替代法,把蜡烛A像的大小用蜡烛B来代替;

②玻璃板没有竖直放置时,像会偏上或偏下,使玻璃板后面的蜡烛和玻璃板前面蜡烛的像不能完全重合;

③等效替代法是在保证某种效果相同的前提下,将实际的、复杂的物理问题和物理过程转化为等效的、简单的、易于研究的物理问题和物理过程来研究和处理的方法,等效替代法是物理中常用的探索问题和分析解决问题的科学方法之一;

④虚像光屏接收不到,实像光屏能接收到;

⑤利用

s

v

t

=计算出2s蜡烛A移动的距离,求出其距离平面镜的距离,利用像与物到镜面

距离相等计算经过2s后蜡烛A与像的距离;由平面镜成像特点知像、物连线与镜面垂直,且它们到镜面的距离相等,作图解答.

【详解】

(1)①为了更好的观察到反射光线和入射光线,实验中采用了白色硬纸板,光线在白色纸板上的轨迹就容易观察到了,也方便观察反射角和入射角的大小;

②让光沿AO方向照射在平面镜的O点,a图能观察到反射光OB,而b图却看不到反射光OB,这说明反射光线、法线、入射光线不在同一平面内;

(2)①为了确定像的位置,让蜡烛A的像和蜡烛B重合,既能观察到A蜡烛像的同时,也能观察到B蜡烛,实验中要使用透明的玻璃板;选用大小相同的两个蜡烛,是为了用蜡烛B 代替蜡烛A的像,来比较物、像的大小;

②玻璃板竖直放在水平桌面上,像在水平桌面上,玻璃板没有竖直放置时,像会偏上或偏下,所以如果无论怎样移动蜡烛都无法与像重合,则原因是玻璃板没有竖直放置;

③在玻璃板前点燃蜡烛A,拿未点燃的蜡烛B在玻璃板后面移动,人眼一直在玻璃板的前侧观察,直至蜡烛B与蜡烛A的像完全重合,这种确定像与物大小关系的方法是等效替代法;

④光屏能接收到实像,但接收不到虚像,因为平面镜成的是虚像,所以移去蜡烛B,在蜡烛B的原来位置上放一光屏,光屏上不能承接到蜡烛A的像;

⑤根据

s

v

t

=可得2s蜡烛A移动的距离5cm/s2s10cm

s vt

==?=,蜡烛A此时距离平

面镜的距离为40cm?10cm=30cm,则像到平面镜的距离也为30cm,所以,经过2s后蜡烛

A与像的距离为30cm+30cm=60cm;平面镜成像的特点是物像等大,故蜡烛向靠近镜面的方向移动,像的大小不变;

若将玻璃板放置成与水平面成45°角,由平面镜成像特点知像、物连线与镜面垂直,且它们到镜面的距离相等,当蜡烛A沿桌面由A位置运动到B位置时,分别作出蜡烛在两个位置所成的像,将会观察到蜡烛运动的方向与像运动的方向互相垂直,如图所示:

7.某物理兴趣小组的同学用如图甲所示的装置来研究水的沸腾。

(1)如图乙中A、B所示,其中______图是水沸腾时的气泡变化情况;在这次实验中,发现从开始加热到沸腾的这段时间过长,为了缩短实验的时间,可以采取的措施是______;(2)小杰同学在探究“光的反射规律”时将一块平面镜放在水平桌面上,再把一张硬纸板竖直放在平面镜上,让一束光线贴着纸板沿EO方向入射,如图丙所示,小杰想探究反射光线、入射光线和法线是否在同一平面内,应将纸板______(填“A”或“B”)绕ON向前或向后弯折;另一同学也把一束光贴着纸板A射到O点(如图丁所示),但纸板并未与平面镜垂直,此时反射光线、入射光线和法线______(填“在”或“不在”)同一平面内。【答案】A 减小水的质量 B 在

【解析】

【分析】

(1)沸腾前,上层的水温度较低,上升的气泡遇低温液化,气泡减小。沸腾时,由于此时整个容器内的水温相同,气泡不断升高,深度不断减小,水压不断减小,并且产生水蒸气不断进入气泡,气泡逐渐变大;为了缩短实验的时间,可以采取的措施是减少水的质量、加盖或者提高水的初温。

(2)在反射现象中,反射光线、入射光线和法线始终在同一平面内。

【详解】

(1)[1]沸腾时,由于此时整个容器内的水温相同,气泡不断升高,深度不断减小,水压不断

减小,并且产生水蒸气不断进入气泡,气泡逐渐变大,所以如图乙中A、B所示,其中A 图是水沸腾时的气泡变化情况。

[2]在这次实验中,发现从开始加热到沸腾的这段时间过长,为了缩短实验的时间,可以采取的措施是减小水的质量。

(2)[3]小杰同学在探究“光的反射规律”时将一块平面镜放在水平桌面上,再把一张硬纸板竖直放在平面镜上,让一束光线贴着纸板沿EO方向入射,如图丙所示,小杰想探究反射光线、入射光线和法线是否在同一平面内,应将纸板B绕ON向前或向后弯折,观察纸板B上有没有反射光线。

[4]任何反射现象都要遵循反射定律,所以纸板未与平面镜垂直,反射光线、入射光线和法线也在同一平面内。

8.小明利用如图甲所示的实验器材,做“探究平面镜成像的特点”实验:

(1)小明用玻璃板代替平面镜的目的是__________;

(2)小明在玻璃板的前面放一支点燃的蜡烛A,还要在玻璃板的后面放一支没有点燃的蜡烛B,对蜡烛A和B的要求是_____,这是为了比较_____;实验中点燃蜡烛A的目的是

__________;

(3)小明完成实验后,在老师的帮助下对上述实验进行了改进,如图乙所示,他将右侧贴有半透膜的玻璃板用夹子固定在量角器上,把形如“7”的未点燃的生日蜡烛C?D分别插在铺有方格纸的泡沫板的a、b处,透过普通玻璃看不到蜡烛C清晰的像,透过贴膜玻璃能看到蜡烛D清晰的像,他透过贴膜玻璃能看到蜡烛D清晰的像是因为__________;

(4)请你说出实验改进后的优点(至少说出两点)∶_______________?

【答案】便于确定像的位置完全相同像与物的大小使蜡烛A的像更清晰贴膜玻璃前光线暗一些便于探究像和物与平面镜的位置关系;便于比较物与像的大小

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]在“探究平面镜成像的特点”实验中,为了便于确定像的位置以及方便观察像,用透明的玻璃板替代平面镜完成实验。

(2)[2][3]在“探究平面镜成像的特点”实验中,为了便于比较像与物的大小关系,需要选用的两支蜡烛完全相同。

[4]实验中点燃蜡烛A后比较亮,黑暗的环境和蜡烛的对比度大,使蜡烛A成的像更清晰。

(3)[5]普通玻璃比贴膜玻璃对光的反射要好一些,反射的光线多一些,导致贴膜玻璃比普通玻璃前光线要暗一些,所以透过贴膜玻璃能看到蜡烛D清晰的像。

(4)[6]铺上方格纸便于探究像和物与平面镜的位置关系;用形如“7”的未点燃的生日蜡烛做物体便于比较物与像的大小。

9.(1)在“探究光的反射规律”的实验中,小亮进行如图甲所示的实验,让一束光EO贴着纸板射到平面镜上,将纸板沿ON向后折,此时在NOF面上看不到反射光线,如图乙所示。此实验现象说明______。在甲图中如果让光线逆着OF的方向射向镜面,会看到反射光线沿着OE方向射出,这表明______;

(2)如图丙所示是小亮同学“探究平面镜成像特点”的实验装置,平面镜成像的原理是

______。在竖立的玻璃板前A处放一支点燃的蜡烛,可以看到玻璃板的后面出现蜡烛的像,拿一支大小和点燃蜡烛相同的蜡烛在玻璃板后面移动,当移动到A'处时,可以看到它跟像完全重合。由此可以得出的结论是______,经过三次实验后,在白纸上记录像与物的对应点如图丁所示,用刻度尺分别测出其到玻璃板的距离,并进行比较,进一步分析得出结论______,用玻璃板代替平面镜的原因是______,便于研究平面镜的成像特点。

【答案】光反射时,反射光线、入射光线和法线在同一平面内光路可逆光的反射像与物的大小相等物和像的连线与镜面垂直,物体和像到镜面的距离相等在物体一侧能看到物体的像,同时还能看到代替物体的另一个物体。

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]将纸板沿ON向后折,此时在NOF面上看不到反射光线,说明反射光线、入射光线和法线在同一平面内。

[2]光从EO方向射入,然后从OF的方向射出,那么如果让光线逆着OF的方向射向镜面,会看到反射光线沿着OE方向射出,这表明光的反射现象中光路是可逆的。

(2)[3]平面镜成像利用的是光的反射。

[4]由于另一支点燃的蜡烛和A处蜡烛的像重合,而这支蜡烛是和A处蜡烛是相同的,那么A处蜡烛的像和A处蜡烛大小相等,即像和物的大小相等。

[5]用刻度尺量出A和A'、B和B'、C和C'到镜面的距离,发现A和A'、B和B'、C和C'到镜面的距离相同,可得出结论:物和像的连线与镜面垂直,物体和像到镜面的距离相等

[6]在探究平面镜成像特点的实验中,为了便于确定像的位置和比较物与像的大小关系,以及在物体一侧能看到物体的像,同时还能看到代替物体的另一个物体。选用透明的玻璃板代替平面镜完成实验。

10.小东利用如图甲装置探究“平面镜成像的特点”.

(1)小东选用玻璃板而不选用平面镜,因为这样______;实验时,小东在玻璃板交放一支点燃的蜡烛A,还要在玻璃板后面放一支未点燃的蜡烛B,对这两支蜡烛的要求是

______.

(2)实验中,在寻找蜡烛A的像的位置时,如果无论怎样沿桌面移动蜡烛B,都不能使它与蜡烛A的像重合,可能的原因是______.

(3)小东在得出平面镜成像规律后,用图乙所示方法测视力时,镜中视力表的像到人的距离为______m.他用到的规律是______.

【答案】便于确定蜡烛所成像的位置形状、大小完全相同玻璃板与桌面不垂直 4.6 像到平面镜的距离与物体到平面镜的距离相等

【解析】(1)平面镜是不透明的,只能在平面镜中看到平面镜前物体的像,不能看到平面镜后面的物体,所以实验时不采用不透明的平面镜。用透明的玻璃板代替平面镜,虽然成像不太清晰,但是在物体一侧能看到物体的像,同时还能看到代替物体的另一个物体,便于确定像的位置。探究实验中对蜡烛A和B的要求是形状、大小完全相同;主要是便于比较像与物体的大小; (2)如果玻璃板与桌面不垂直,A蜡烛所成的像可能偏高或偏低,而B蜡烛在桌面上,与A蜡烛的像就无法重合了。(3)根据平面镜成像特点可知,像到平面镜的距离与物体到平面镜的距离相等,故视力表与镜距离为 2.5m,视力表的像离镜距离也为2.5m,即视力表与它的像的距离为2.5m+2.5m=5m,又由于人在视力表前0.4m,所以人离视力表的像的距离为5m-0.4m=4.6m,即人离视力表的像距离为4.6m。

点睛:无论怎样调节后面的蜡烛B,都不能与蜡烛A的像重合,可能玻璃板和水平面不垂直;依据平面镜成像特点,人和人的像相对于镜面对称,视力表和视力表的像相对于平面镜对称,依据数学知识计算。

三、初二物理物态变化实验易错压轴题(难)

11.在“观察水的沸腾”的实验中:

(1)请你指出图1中实验操作错误之处是______;

(2)图2______(选填“甲”或“乙”)是水在沸腾时的情况。水沸腾后继续给水加热,水

的温度______;

(3)水沸腾时,可以看到水面上不停的冒“白气”,产生此现象的原因是______(填物态变化名称);

(4)实验结束后,同学们相互交流时,有的小组觉得把水加热到沸腾的时间过长,请你说出一条缩短加热时间的方法______。

【答案】温度计的玻璃泡碰到了容器底甲不变液化用温度较高的水实验

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]图中温度计的玻璃泡碰到了容器底,这样测量的温度不是液体的温度了,同时还容易损坏温度计。

(2)[2][3]水在沸腾过程中有大量气泡产生,并且气泡在上升过程中体积逐渐增大,到最后破裂,故甲图表示水在沸腾时的情况,水在沸腾过程中吸热但温度保持不变。

(3)[4]水在沸腾过程中,产生大量高温的水蒸气,遇冷会液化成大量的小水滴,这就是我们看到的“白气”。

(4)[5]水加热时间过长的原因有很多:可能是水的初温太低,用温度较高的水实验;也可能是水量太多,适当减少水的质量;也可能是酒精灯火焰太小,可以增大火焰,也可能是周围的环境温度过低。

12.在“探究水的沸腾”实验中,如图所示。

(1)下表是加热过程中不同时刻水的温度记录,其中有一个记录错误的实验数据,请指出该错误的数据是_________,这样判断的理论依据是___________。

时间 / min012345678

温度 / ℃909294969898959898

(2) 改正数据后可判定此时水沸腾的温度为_____________ ℃,没有达到100℃的主要原因是当地的大气压_________(选填“大于”、“等于”或“小于)1个标准大气压(资料显示:液体的沸点随大气压的增大而升高)。

(3) 请根据表格的正确数据在图中画出水加热直至沸腾时温度随时间变化的图象。

(____)

(4) 平时实验时为适当缩短实验时间,使水较快沸腾,可采取的措施有:______________(至少写出一种方法)。

(5) 实验结束,撤走酒精灯,发现烧杯中的水仍会沸腾一段时间,原因是____________。【答案】95℃;水沸腾后,温度不变应为98℃,不会出现95℃;98;小于;

减少水的质量;石棉网温度高于水的沸点,继续对烧

杯加热,这样烧杯中的水仍会沸腾一段时间。

【解析】

【详解】

(1)[1][2] 水沸腾后继续吸热,但温度保持不变,通过分析数据可知水的沸点为98℃,温度不可能为95℃,所以95℃ 数据是错误的;

(2)[3] 分析表中数据可知水的沸点为98℃;

[4]液体的沸点随大气压的减小而降低,1个标准大气压下水的沸点为100℃,现在没有达到100℃的主要原因是当地的大气压小于1个标准大气压

(3)[5]用描点的办法画的图像如下所示:

(4)[6]为适当缩短实验时间,使水较快沸腾,可采取的措施有:减小水的质量,增大酒精灯的热功率等措施;

[7] 实验结束,撤走酒精灯,因为石棉网温度高于水的沸点,继续对烧杯加热,这样烧杯中的水仍会沸腾一段时间。

13.如图甲所示是小丽“探究冰的熔化规律”的实验装置.实验时,她先将冰和温度计正确放入试管内,再将试管放入大烧杯的水中加热,观察冰熔化过程中温度变化情况.

(1)实验中,将盛有碎冰的试管放入烧杯内的水中加热,而不是用酒精灯直接对试管加热,其目的是______________________________.

(2)若某时刻温度计的示数如图丙所示,则此时的温度是______℃.

(3)她将观察到的温度计示数变化情况记录在下表中.请根据表中数据,在图乙的坐标纸上画出冰熔化过程中的温度—时间图象.

时间

012345678910

/min

温度

4-2-000001234

/℃

(4)在第5 min时,物质处于______(选填“固”、“液”或“固液共存”)态.

(5)通过对数据和图象的分析可知,冰熔化时需要______热,温度______.

【答案】使冰受热均匀4固液共存吸不变

【解析】

(1)将盛有碎冰的试管放入烧杯内的水中加热,而不是用酒精灯直接对试管加热,其目的是使冰均匀受热.(2)图中温度计的分度值是1℃,故此时的温度是4℃.(3)采用描点法绘制图象如下:

(3)图示的温度计,分度值为1℃,液柱上面与0℃以上第四个小格对齐,因此该温度计的读数为4℃.(4)从2min到第6min是晶体熔化过程,故在第5min时,物质处于固液共存状态.(5) 观察图像可知,从第2min到第6min的熔化过程,温度不变,故可得出:冰熔化

时需要吸热,温度保持不变.

点睛:图象上横轴表示时间,纵轴表示温度,对应好横纵坐标采用描点法就可以画出图象.

14.如图甲是小明、小红两名同学分别探究“水的沸腾”的实验装置,他们所用的器材规格完全相同.

(1)安装实验器材时,应按照_____________ 的顺序进行(选填“自下而上”或“自上而下”).

(2)安装好器材开始实验后,小红如图甲所示进行读数,其错误之处是:读数时,视线没有与温度计中液柱的上表面___________.

(3)读数时小明发现A点有小水滴影响读数,小水滴的成因是______________(填物态变化名称),而按乙图改进后可以顺利读数.

(4)图丙是两名同学根据实验数据绘制的水温随时间变化的图像.

①由图像可知,实验室当时的大气压_______(选填“高于”、“低于”或“等于”)1标准大气压.

②若小明和小红所选水的质量分别为m1、m2,根据图像丙分析可知m1_______m2(选填“>”、“<”或“=”).

【答案】自下而上相平液化低于<

【解析】

(1)为便于更好地确定位置,实验装置要按照从下到上的顺序进行安装;(2)温度计读数时要注意实现与刻度相平;(3)温度计上的小水滴是沸腾时产生的水蒸气遇冷液化而成;(4)由图像知,实验时水的沸点是98℃,不到100℃,所以这时的大气压低于1标准大气压,小明的实验中,水用更短的时间达到沸点,而加热的装置相同,所以小明用的水的质量更小,即m1<m2.

点睛:(1)实验时,需用酒精灯的外焰加热,所以要调整好铁圈的高度,然后根据温度计的使用规则固定好其位置;(2)温度计的使用方法:温度计的玻璃泡要全部浸入被测液体,不能碰到容器底和容器壁;温度计要浸入被测液体中稍候一会儿,待示数稳定后再读数;读数时,温度计要继续留在被测液体中,视线要和液柱的上表面相平;(3)液化是物质从气态变为液态的过程,它需要放热;(4)1标准大气压下水的沸点是100℃.沸点跟气压有关,气压越高,沸点越高.

15.物理实验小组用如图所示的装置探究“水的沸腾”实验:

(1)由表格可知,本次实验应选用测温物质为 __________的温度计。

测温物

凝固点/℃沸点/℃

质

水银-39 357

酒精-117 78

(2)实验小组观察到水沸腾前和水沸腾时水中气泡的情况如图所示,图中 __________(选填“甲”或“乙”)是水在沸腾时的情况。

(3)如图中a、b是两个实验小组分别绘制的沸腾图象,由图象可知实验中他们所用水的________不同。

(4)实验中为了减少从开始加热到沸腾所用的时间,可以采取的措施是_________(写出一种即可)。

【答案】水银甲质量(或体积)适当减少水的质量(或体积)、适当提高水的初温等(答案合理即可)

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]在标准大气压下,沸水的温度是100℃,酒精的沸点是78℃,水银的沸点是357℃,水银的沸点高于沸水的温度,所以测沸水的温度要选水银温度计。

(2)[2]甲图气泡上升时越来越大,是因为水沸腾时,整个容器中水温相同,水内部不停的汽化,产生大量的水蒸气进入气泡,气泡变大;乙图气泡上升时越来越小,是因为水沸腾之前,水下层的温度高于上层的水温,气泡上升过程中,气泡中的水蒸气遇冷液化成水,气泡变小。

(3)[3]读图3可以看出,在同样加热的情况下,b的升温较慢,其原因应该是水的质量多于a的缘故。

(4)[4]给水开始加热到水沸腾需要的时间比较长,可能是水太多,可能是水的初温太低;当水质量适量,水的初温不低时,可能是火力太小。所以要减少从开始加热到沸腾所用的时间,可以减少水的质量,提高水的初温度或换用火力更大的酒精灯等。

四、初二物理光的折射透镜实验易错压轴题(难)

16.如图,在某次探究凸透镜成像规律的实验中:

(1)小明想知道实验中某块透镜的焦距,做了实验甲,镜面正对着太阳光,在透镜下面放上白纸(纸、镜平行),测出透镜与白纸间距s/cm与对应的白纸被烤焦的时间t/min,绘出图像乙,可判断该透镜的焦距f为______cm;

(2)如图丙,当把一块焦距为15 cm的凸透镜固定在50cm刻度线位置,蜡烛固定在15cm

刻度线位置时,光屏应在______(填“Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ”)区域内左右移动,直到在光屏上像最________时,才能确定像的位置。

(3)实验过程中,燃烧的蜡烛在不断缩短,导致光屏上的像向____(上/下)移动;为了使烛焰的像能成在光屏中央,在不更换实验器材的情况下,最科学可行的方法是将

___________。

【答案】12 Ⅱ清晰上蜡烛向上移动适当的距离

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]太阳光是平行光,经凸透镜折射后,会聚在焦点,在焦点光线的能量最强,其它位置光线较弱,能量最强则温度上升最快,在较短时间内能把白纸烤焦,从图乙可看到,当透镜与白纸间距是12cm时,烤焦的时间最短,那么焦距是12cm。

(2)[2][3]根据凸透镜的成像规律可知,物距

=>

35cm2

u f

则像距大于一倍焦距小于两倍焦距,即

<<

v

15cm30cm

清晰像应该在65.0cm至80.0cm处,即光屏应在Ⅱ区域内左右移动,才能成清晰的像。(3)[4]实验过程中,燃烧的蜡烛在不断缩短,根据“过光心的光线其传播方向不变”可知,光屏上的像向上移动。

[5]为了使烛焰的像能成在光屏中央,在不更换实验器材的情况下,由过光心的光线传播方向不变可知最科学可行的方法是将蜡烛向上移动适当的距离,那么烛焰的像会向下移动。17.利用下图的实验装置探究“凸透镜成像的规律”。

(1)实验时,调节蜡烛、凸透镜、光屏三者的高度,发现烛焰在光屏上的像的位置偏高,

应将光屏向________(选填“上”或“下”)调节。

(2)实验装置正确安装并调节后,在图的光屏上能看到烛焰清晰的像,则该凸透镜的焦距f=________cm。若将蜡烛移至15cm刻度线处,向________(选填左或右)移动光屏,光屏上能看到倒立、________的实像。

(3)光屏成清晰的像后,如果保持蜡烛和凸透镜的位置不变,把光屏向左移动一小段距离,要想在光屏上再次看到清晰的像,可在蜡烛与凸透镜之间放一个焦距合适的________眼镜。(选填近视或远视)

(4)光屏成清晰的像后,如果保持蜡烛和凸透镜的位置不变,换用一个不同焦距的凸透镜,把光屏向右移动一小段距离,在光屏上能再次看到清晰的像,此时像________(选填变大、变小或不变)。

【答案】上10左缩小远视变大

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]烛焰在光屏上的像的位置偏高,应将光屏向上调节,使像成在光屏中央。

(2)[2]由图可知,此时物距等于像距,且在光屏上能看到烛焰清晰的像,由凸透镜成像规律可知物距等于二倍焦距,此时物距为20cm,则凸透镜的焦距为10cm。

[3][4]若将蜡烛移至15cm刻度线处,即物距增大,大于二倍焦距,则像距减小,所以要向左移动光屏,在光屏上成倒立缩小实像。

(3)[5]保持蜡烛和凸透镜的位置不变,把光屏向左移动一小段距离,则像的位置不变,光屏向前移动,相当于眼睛成像在视网膜后,为远视眼,所以需要佩戴远视眼镜矫正,在光屏上再次看到清晰的像。

(4)[6]持蜡烛和凸透镜的位置不变,换用一个不同焦距的凸透镜,把光屏向右移动一小段距离,在光屏上能再次看到清晰的像,即像距变大所以像变大。

18.小明在探究“凸透镜成实像时像距与物距的关系”的实验中,所用的实验器材有:光具座、凸透镜、光屏和蜡烛等:

(1)将蜡烛、凸透镜和光屏放在光具座上,点燃蜡烛,调整凸透镜和光屏的高度,使它们的中心大致在同一高度上的目的是___;

(2)记录的实验数据如表所示,请在方格纸上画出像距与物距的关系图像;

(______)

(3)根据图像可得出的结论:______________;

(4)根据表格数据或图像可知当蜡烛在2倍焦距处向焦点处移动时,像的移动速度____(选填“大于”“小于”或“等于”)蜡烛移动速度。

【答案】使每次实验物体的像都能够成在光屏的中心

凸透镜成实像时像距随物距的增大而减小得越来

越慢大于

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]使它们的中心大致在同一高度上的目的是使每次实验物体的像都能够成在光屏的中心。

(2)[2]根据表中的数据,物距是横轴,像距是纵轴,在表格纸上描点,如下图所示。

八年级上册物理 期末试卷(培优篇)(Word版 含解析)

八年级上册物理期末试卷(培优篇)(Word版含解析) 一、初二物理声现象实验易错压轴题(难) 1.探究响度与什么因素有关 器材:音叉,橡皮槌,铁架台,硬泡沫塑料小球,细线等.操作: (1)如图所示用细线栓在硬泡沫塑料小球,悬挂在铁架台上,小球的作用是 _______________________; (2)用橡皮槌轻轻敲击音叉使它振动后,发出一个较小的声音.让音叉一臂的外侧靠近并接触小球(如图),可以看到小球被音叉弹开一个__________(填“较大”或“较小”)的角度; (3)以橡皮槌用力敲击音叉,可听到较响的声音,且让音叉一臂的外侧接触小球,可看到小球被音叉弹开一个________(填“较大”或“较小”)的角度.说明:声源发出声音的响度与_________有关.除此之外响度还与_________有关. (4)如果在真空中做这个实验,小球________(选“能”或“不能”)弹开. 【答案】将微小的振动放大,便于观察较小较大振幅距离发声体的远近能 【解析】 【分析】 【详解】 (1)因为音叉的振动我们看不到,把小球悬挂在铁架台上是为了把音叉的振动传给小球,用小球可以放大音叉的振动,所以小球的作用是将微小的振动放大,便于观察; (2)当轻轻敲击音叉时因为音叉振动幅度小,所以发出较小的声音,振动的音叉接触小球会把小球弹起较小的角度; (3)当用力敲击音叉发出较响的声音,音叉振动剧烈,接触小球会把小球弹起更大的角度,这说明响度与振幅有关,响度的大小还与距离发声体的远近有关; (4)如果在真空中做这个实验,音叉能振动,小球也能被弹开,但听不到声音. 2.小兰在观察提琴、吉他、二胡等弦乐器的弦振动时,猜测:既使在弦张紧程度相同的条件下,发声的音调还可能与弦的粗细、长短及弦的材料有关,于是想通过实验来探究一下自已的猜想是否正确,下表是小兰在实验时控制的琴弦条件.

北师大版八年级数学下册-测培优试题(有难度)

数学综合测试题(北师大版·八年级) 一、选择题(每小题3分,共30分) 1. 若21 =+x x ,则221x x + =( ) A . 1 B .2 C .3 D .4 2. 已知关于x 的不等式组230 320a x a x +>??-≥? 恰有3个整数解,则a 的取值范围是( ) A . 23≤a ≤32 B . 43≤a ≤32 C .43<a ≤32 D .43≤a <3 2 3. 已知a b c d 满足 2003 1 200212001120001+= -=+=-d c b a 则a b c d 四个数的大小关系为( ) A . a >c >b >d ( B ) b >d >a >c (C ) d >b >a >c (D ) c >a >b >d 4. 已知x 为整数,且分式 1 222-+x x 的值为整数,则x 可取的值有( ) A .1个 B .2个 C .3个 D .4个 5. 要使a 5<a 3<a <a 2<a 4成立,则a 的取值范围是( ) A .0<a <1 B . a >1 C .-1<a <0 D . a <-1 6. 下列因式分解正确的是 ( ) A .4x 2–4xy+y 2–1=(2x –y)2–1=(2x –y+1)(2x –y –1) B .4x 2–4xy+y 2–1=(2x –y)2–1=(2x –y+1)(2x+y –1) C .4x 2–4xy+y 2–1=(2x –y)2–1=(2x –y+1)(2x+y+1) D .4x 2–4xy+y 2–1=(2x+y)2–1=(2x+y+1)(2x+y –1) 7. 13. 数据8,10,12,9,11的平均数和方差分别是 ( ) A .10和2 B .10和2 C .50和2 D .50和2 8. 延长线段AB 到C,使得BC= AB,则AC:AB=( ) A .2:1 B .3:1 C .3:2 D .4:3 9. 三角形三边之比为3:4:5,与它相似的另一个三角形的最短边为6cm ,则这个三角形的周长为( ) A .12cm B .18cm C .24cm D .30cm 10. 如图,已知梯形ABCD ,AD BC ∥,4AD DC ==,8BC =,点N 在BC 上,2CN =,E 是 AB 中点,在AC 上找一点M 使EM MN +的值最小,此时其 最小值一定等于( ) A .6 B .8 C .4 D .3二、填空题(每小题3分,共30分) 1. 因式分解:x 3–4x= . 2. 若543z y x = =,则x z y x 562-+= . A E B D N

人教版物理八年级上册培优试题.docx

初中物理学习材料 鼎尚图文制作整理 八年级物理培优试题 光的折射 1.如图所示,是光在空气和玻璃两种介质中传播的情形,下列说法正确的是()A.入射角等于30°B.折射角等于50° C.NN′是界面D.MM′的右边是玻璃 2.如图所示,两块同样的玻璃直角三棱镜ABC,两者的AC面是平行放置的,在它们之间是某种均匀的透明介质.一单色细光束O垂直于AB面入射,在图示的岀射光线中() A.1、2、3(彼此平行)中的任一条都有可能 B.7、8、9(彼此平行)中的任一条都有可能 C.只能是4、6(彼此平行)中的某一条 D.4、5、6(彼此平行)中的任一条都有可能 3.如图所示,AO垂直射到水面,当密闭容器以P点为中心逆时针旋转90°角,则此时的折射角零.(填“大于”、“等于”、“小于”)(光线射入时,不考虑容器上壁) 4.小宇利用如图所示装置将一细光束斜射到空气中,用于探究“光的折射规律”.(1)为了更清晰地观察水中的光路.可以采用的办法是:.实验中,(填“能”或“不能”)看见反射光线. (2)实验的折射光路如图中所示,可以判定折射角(填“大于”、“小于’’或“等于’’)入射角.增大入射角观察到折射角在(填“增大”或“减小”).若不断增大光在水中的入射角,会观察到的现象是:入射角到一定值 时,. 5.在河岸上用手电筒照向平静的河面,进入水中的光()

A.速度变小,光路向下弯折B.速度变小,光路向上弯折 C.速度变小,传播方向都不变D.速度变小,传播方向不变 6.小云同学用一只新买的激光笔照射水平水面,在竖直白墙上出现了两个红色亮点A和B,如图所示,现保持入射点O的位置不变,欲使光点A下移至A′处,应使入射光线MO绕着点O沿方向转动(填“顺时针”或“逆时针”):现保持入射点O的位置不变,欲使光点B下移至B′处,应使入射光线MO绕着点O沿 方向转动(填“顺时针”或“逆时针”). . 7.如图(a)所示,直线AB是光滑木板与棉布的分界线(木板与棉布处在同一水平面上),然后使一个小线轴(如缝纫机上的线轴)沿着与直线AB成一角度的方向PO匀速滚动,可以看到,线轴在棉布上滚动的方向发生了改变.如图(b)所示,一束光从空气斜射入玻璃中时传播方向也发生了改变. (1)由图(a)可知当线轴的甲轮刚接触到棉布时,其速度的大小将(变小/不变/变大),而乙轮的速度不变; (2)从图(a)、(b)两种类似现象可知,光由空气斜射入玻璃时而发生折射现象的原因可能是. (3)下列几个研究案例中与本题的研究方法相同的是() A、用水波来形象地认识声波; B、探究蒸发快慢与哪些因素有关; C、在探究发声的音叉是否在振动时,将一个乒乓球靠近它,观察到乒乓球被弹开; D、将闹钟放在钟罩内,通过抽气来探究声音能否在空气中传播. 8.一盛水容器的底部放一块平面镜,它与容器底部的夹角为15°,一条光线以45°的入射角从空气射向水面,折射角为30°,进入水中的折射光线能够射到平面镜的表面,如图所示.那么,这条光线经过平面镜反射后从水中射入空气的折射角 是. 9.如图所示的军事观察孔,图中的虚线表示空气孔的观察范围,现在在孔中嵌入玻璃砖后观察的范围将() A.变小B.变大C.不变D.无法确定 10.一块玻璃砖有两个相互平行的表面,某同学利用玻璃砖探究光的折射现象.实验时,先将玻璃砖放到白纸上,沿玻璃砖平行的两表面作两条直线AB、CD下方透

八年级全册全套试卷培优测试卷

八年级全册全套试卷培优测试卷 一、八年级数学全等三角形解答题压轴题(难) 1.已知:平面直角坐标系中,点A(a,b)的坐标满足|a﹣b|+b2﹣8b+16=0. (1)如图1,求证:OA是第一象限的角平分线; (2)如图2,过A作OA的垂线,交x轴正半轴于点B,点M、N分别从O、A两点同时出发,在线段OA上以相同的速度相向运动(不包括点O和点A),过A作AE⊥BM交x轴于点E,连BM、NE,猜想∠ONE与∠NEA之间有何确定的数量关系,并证明你的猜想; (3)如图3,F是y轴正半轴上一个动点,连接FA,过点A作AE⊥AF交x轴正半轴于点E,连接EF,过点F点作∠OFE的角平分线交OA于点H,过点H作HK⊥x轴于点K,求 2HK+EF的值. 【答案】(1)证明见解析(2)答案见解析(3)8 【解析】 【分析】 (1)过点A分别作x轴,y轴的垂线,垂足分别为M、N,则AN=AM, 根据非负数的性质求出a、b的值即可得结论; (2)如图2,过A作AH平分∠OAB,交BM于点H,则△AOE≌△BAH,可得AH=OE,由已知条件可知ON=AM,∠MOE=∠MAH,可得△ONE≌△AMH,∠ABH=∠OAE,设BM 与NE交于K,则∠MKN=180°﹣2∠ONE=90°﹣∠NEA,即2∠ONE﹣∠NEA=90°;(3)如图3,过H作HM⊥OF,HN⊥EF于M、N,可证△FMH≌△FNH,则FM=FN,同理:NE=EK,先得出OE+OF﹣EF=2HK,再由△APF≌△AQE得PF=EQ,即可得 OE+OF=2OP=8,等量代换即可得2HK+EF的值. 【详解】 解:(1)∵|a﹣b|+b2﹣8b+16=0 ∴|a﹣b|+(b﹣4)2=0 ∵|a﹣b|≥0,(b﹣4)2≥0 ∴|a﹣b|=0,(b﹣4)2=0 ∴a=b=4 过点A分别作x轴,y轴的垂线,垂足分别为M、N,则AN=AM ∴OA平分∠MON 即OA是第一象限的角平分线 (2)过A作AH平分∠OAB,交BM于点H

人教版八年级物理上册 机械运动实验单元培优测试卷

一、初二物理 机械运动实验易错压轴题(难) 1.小明在“测小车的平均速度”的实验中,设计了如图所示的实验装置:小车从带刻度的、分度值为1 cm 的斜面顶端由静止下滑,图中的时间是小车到达A 、B 、C 三处时电子表的显示时刻: (1)该实验是根据公式____进行测量的;所用的测量工具是___________和 ______________; (2)实验中为了方便计时,应使斜面坡度较___ (填“陡”或“缓”)些; (3)请根据图中所给信息回答: BC s =_______cm ,BC t =______s ,AC v =_____m/s ; (4)实验前必须学会熟练使用电子表,如果让小车过了A 点后才开始计时,则会导致所测AC 段的平均速度AC v 偏____(填“大”或“小”); (5)甲、乙两组实验操作中,小车通过的路程之比是2∶3,所用的时间之比是4∶3,则甲乙两物体运动的平均速度之比是______。 【来源】河南省三门峡市陕州区2019-2020学年八年级(上)期中考试物理试题 【答案】s v t = 刻度尺 秒表 缓 5.0 1 0.033 大 1∶2 【解析】 【分析】 【详解】 (1)[1][2][3]平均速度是指某段时间内的路程与这段时间的比值,计算公式为s v t = ,实验中要用刻度尺测量路程,用秒表测量时间。 (2)[4]斜面坡度越大时,小车沿斜面向下加速运动越快,过某点的时间会越短,计时会越困难,所以为使计时方便,斜面坡度应该较缓一些。 (3)[5][6]由图知 5.0cm BC s =,15:35:2315:35:221s BC t =-= [7] 由图知 10.0cm AC s =,15:35:2315:35:203s AC t =-= 所以

苏科版八年级物理上册 全册全套试卷培优测试卷

苏科版八年级物理上册全册全套试卷培优测试卷 一、初二物理声现象实验易错压轴题(难) 1.小明同学在学习完课本上“探究声音的响度与哪些因素有关”的实验后,回到家中想用铁脸盆和水等材料来做这个实验,请帮助她完成探究报告. (1)提出问题:声音的响度与振幅有什么关系? (2)猜想与假设:______________. (3)进行实验与收集证据: A.需要实验器材:铁脸盆、水、钢勺. B.在铁脸盆中装入适量的水,用钢勺轻敲铁脸盆,会发现铁脸盆中的水在跳动. C.用较大的力敲铁脸盆,发现铁脸盆中的水跳动比步骤B中的水跳动________(选填“高”“低”或“不变”). (4)结论:通过分析,结合提出的问题,你能初步得出结论:___________________.(5)评估:你还可以用这些器材来探究什么问题____________?(写出探究的问题即可)【答案】振幅越大,响度越大高响度与振幅有关,振幅越大,响度越大声音是怎样产生的或音调高低与水多少有关吗? 【解析】 【分析】 【详解】 (2)本题所研究的问题是声音的响度与振幅有什么关系?因此,可以猜想:振幅越大,响度越大;(3)根据实验现象可知,用较大的力敲铁脸盆,发现铁脸盆中的水跳动比步骤B中的水跳动高;(4)通过实验分析,我们可以得出的结论是:响度与振幅有关,振幅越大,响度越大;(5) 因为实验中可以看到水的跳动,故还可以用这些器材来研究:声音怎样产生;另外在水盆中将入不同深度的水时,盆的振动频率会变化,所以还可以研究:音调高低与水的多少有关吗? 2.如图所示,小明和小刚用细棉线连接了两个纸杯制成了一个“土电话”。 ⑴他们用“土电话”能实现10m间的通话,这表明 ___________。且传播速度要 _____填大于、小于)液体、气体中的速度。 ⑵相距同样远,讲话者以相同的响度讲话,如果改用细金属丝连接“土电话”,则听到的声音就大些。这一实验表明:__________________________。 ⑶如果用“土电话”时,另一个同学捏住棉线的某一部分,则听的一方就听不到声音了,这是由于______ 。 ⑷如果在用“土电话”时,线没有拉直而处于松驰状态,则听的一方通过棉线(选填

湘教版八年级下培优测试试卷

第1页 共4页 第 2 页 共 4页 班级 姓名 准考证号 ……………………………密……………………………………………………封…………………………………………线……………………… ……………………………答……………………………………………………题…………………………………………线……………………… 八年级培优班测试 数学卷 (满分100分 考试时间90分钟) 一、选择题(每小题5分,共30分) 1、下列命题中的假命题是( ). A 、一组邻边相等的平行四边形是菱形 B 、一组邻边相等的矩形是正方形 C 、 一组对边平行且相等的四边形是平行四边形 D 、一组对边相等且有一个角是直角的四边形是矩形 2、如图1,在周长为20cm 的□ABCD 中,AB ≠AD ,AC 、BD 相交于点O ,OE ⊥BD 交AD 于E ,则△ABE 的周长为( ) A 、4cm B 、6cm C 、8cm D 、10cm 3、如图2,在菱形ABCD 中,对角线AC 、BD 相交于点O ,E 为BC 的中点,则下列式子中一定成立的是( ) A 、AC=2OE B 、BC=2OE C 、AD=OE D 、OB=OE 4、如图3,四边形ABCD 为矩形纸片.把纸片ABCD 折叠,使点B 恰好落在CD 边的中点E 处,折痕为AF .若CD =6,则AF 等于 ( ) A 、34 B 、33 C 、24 D 、8 (图1) (图2) (图3) (图4) 5、国家级历史文化名城——金华,风光秀丽,花木葱茏.某广场上一个形状是平行四边形的花坛(如图4),分别种有红、黄、蓝、绿、橙、紫6种颜色的花.如果有AB EF DC ∥∥,BC GH AD ∥∥, 那么下列说法中错误的是( ) A 、红花、绿花种植面积一定相等 B 、紫花、橙花种植面积一定相等 C 、红花、蓝花种植面积一定相等 D 、蓝花、黄花种植面积一定相等 6、如图,正方形ABCD 的面积为4,△ABE 是等边三角形,点E 在正方形ABCD 内,在对角线AC 上有一点P ,使PD+PE 的和最小,则这个最小值为( ) A 、2 B 、3 C 、23 D 、3 二、填空题(每小题5分,共30分) 7、顺次连结任意四边形各边中点所得到的四边形一定是 。 8、如图5,在四边形ABCD 中,E 、F 、G 、H 分别是AB 、BD 、CD 、AC 的中点,要使四边形EFGH 是菱形,四边形ABCD 还应满足的一个条件是 。 9、已知矩形ABCD ,分别为AD 和CD 为一边向矩形外作正三角形ADE 和正三角形CDF ,连接BE 和BF ,则 BF BE 的值等于 。 10、如图6,矩形ABCD 中,AB >AD ,AB=a ,AN 平分∠DAB ,DM ⊥AN 于点M ,CN ⊥AN 于点N . 则DM+CN 的值为 。(用含a 的代数式表示) 11、矩形纸片ABCD 中,AB =2,BC =1,点P 是直线BD 上一点,且DP=DA,直线AP 与直线BC 交于点E ,则CE= 。 12、在面积为15的平行四边形ABCD 中,过点A 作AE 垂直直线BC 于点E ,作AF 垂直于直线 CD 于点F ,若AB=5,BC=6,则CE+CF= 。 (图5) (图6) 三、解答题(共40分) 13、(10分)四边形ABCD 、DEFG 都是正方形,连接AE 、CG .(1)求证:AE =CG ;(2)观察图形,猜想AE 与CG 之间的位置关系,并证明你的猜想. A B C D O E A B C D E F 黄 蓝 紫 橙 红 绿 A G E D H C F B A E C B D G H F a N M C D A B

物理八年级上册 全册全套试卷(培优篇)(Word版 含解析)

物理八年级上册全册全套试卷(培优篇)(Word版含解析) 一、初二物理声现象实验易错压轴题(难) 1.噪声是一种严重的环境污染,李明想制作一个防噪声的耳罩,他通过比较几种材料(衣服、锡箔纸、泡沫塑料)的隔音性能,来选择一种隔音性能好的材料做耳罩的填充物。实验器材除了待检测的材料外,还有:音叉、机械闹钟、鞋盒。 (1)在本实验中适合作声源的是_____,另一个仪器不适合作声源的理由是___ (2)李明将声源放入鞋盒内,在其四周塞满待测填充材料,他设想了以下A、B两种实验方案.你认为最佳的是________方案。 A.让人站在距鞋盒一定的距离处,比较所听见声音的响度 B.让人一边听声音,一边向后退,直至听不见声音为止,比较此处距鞋盒的距离 实验中测得的数据如下表所示,则待测材料中隔音性能最好的是____________。 (3)实验过程中应将声源响度________(选填“调大”或“调小”),因为铃声响度越大时,人要听不到声音时与声源的距离将越_____(选填大或小),导致实验在教室中难以进行.同时在比较不同材料时铃声响度应____(选填“随材料而改变”或“保持不变”),这种物理方法叫_______。 (4)小红从家中也找出下列一些材料开始探究:一张报纸、一件羽绒服、一个薄塑料袋、一些泡沫板,李明认为小红选择这些材料直接进行实验存在一个明显问题,不能有效地说明这些材料的隔声性能,请指出这个明显的问题:_______。 (5)对材料进行科学调整后,他们通过探究得到如下实验数据: 由此数据可将这些材料隔声性能最好的是____________。 【答案】机械闹钟音叉发出的声音不稳定,不能持续发声B泡沫塑料调小大保持不变控制变量法没有控制材料厚度相同羽绒服 【解析】 【分析】 【详解】 (1)[1][2]机械闹钟,发出的声音稳定,能持续发声,所以选用机械闹钟,而音叉发出的声音

八年级上册全册全套试卷培优测试卷

八年级上册全册全套试卷培优测试卷 一、八年级数学全等三角形解答题压轴题(难) 1.如图,∠BAD=∠CAE=90°,AB=AD,AE=AC,AF⊥CB,垂足为F. (1)求证:△ABC≌△ADE; (2)求∠FAE的度数; (3)求证:CD=2BF+DE. 【答案】(1)证明见解析;(2)∠FAE=135°;(3)证明见解析. 【解析】 【分析】 (1)根据已知条件易证∠BAC=∠DAE,再由AB=AD,AE=AC,根据SAS即可证得 △ABC≌△ADE; (2)已知∠CAE=90°,AC=AE,根据等腰三角形的性质及三角形的内角和定理可得 ∠E=45°,由(1)知△BAC≌△DAE,根据全等三角形的性质可得∠BCA=∠E=45°,再求得∠CAF=45°,由∠FAE=∠FAC+∠CAE即可得∠FAE的度数; (3)延长BF到G,使得FG=FB,易证△AFB≌△AFG,根据全等三角形的性质可得 AB=AG,∠ABF=∠G,再由△BAC≌△DAE,可得AB=AD,∠CBA=∠EDA,CB=ED,所以AG=AD,∠ABF=∠CDA,即可得∠G=∠CDA,利用AAS证得△CGA≌△CDA,由全等三角形的性质可得CG=CD,所以CG=CB+BF+FG=CB+2BF=DE+2BF. 【详解】 (1)∵∠BAD=∠CAE=90°, ∴∠BAC+∠CAD=90°,∠CAD+∠DAE=90°, ∴∠BAC=∠DAE, 在△BAC和△DAE中, AB AD BAC DAE AC AE = ? ? ∠=∠ ? ?= ? , ∴△BAC≌△DAE(SAS); (2)∵∠CAE=90°,AC=AE, ∴∠E=45°, 由(1)知△BAC≌△DAE, ∴∠BCA=∠E=45°,

八年级上册物理 全册全套试卷(培优篇)(Word版 含解析)

八年级上册物理全册全套试卷(培优篇)(Word版含解析) 一、初二物理机械运动实验易错压轴题(难) 1.细心的小轩发现水箱接口处使用不同水管,出水口水流喷射的远近不同.于是,小轩想探究“水压相同时影响水管出水口水流速度大小的因素”。为此,他提出了三个猜想:①与水管的长度有关;②与水管的内径大小有关;③与水管的材质有关.为了验证猜想,小轩设计如图所示实验装置。 (1)实验过程中,需控制水箱中水的深度不变,从而使接口处水的压强________。保持出水口的高度h不变,通过____________来反映出水口水流速度的大小.在接口处接材质相同的不同水管多次实验,实验数据如下表: 实验序号 长度l (cm) 内径d (cm) 喷射距离s(cm) 1 40 1.014 2 1.516 3 2.020 4 70 1.012 5 1.515 6 2.017 7 100 1.011 8 1.513 9 2.014 (2)实验需要的测量工具是________。 (3)比较序号________可得到的初步结论是:当材质和内径一定时,水管长度越长,出水口水流速度越小;比较序号1、2、3可得到的初步结论是:当材质和长度一定时, _____。 (4)综上所述,当其他条件一定时,水管长度越长,内径越小,出水口水流速度 ________。

(5)为验证猜想③,接下来的操作应该为_____________。 【来源】【专题】备战2020届中考物理二轮复习题型专练题型08-创新探究题 【答案】不变喷射距离刻度尺 1、4、7或2、5、8或3、6、9 水管内径越大,出水口水流速度越大越小用内径和长度相同,材质不同的水管多次实验 【解析】 【分析】 【详解】 (1)[1]液体压强与液体的深度有关。使接口处水的压强不变,需控制水箱中水的深度不变。 [2]水流速度的越大喷射距离越远,可以通过喷射的距离反映水流的速度。 (2)[3]实验中需要刻度尺测量水管长度、水管内径、喷射距离。 (3)[4]比较1、4、7或2、5、8或3、6、9发现实验中水管材质和内径相同,而水管长度不同,水管长度越长喷射距离越短,说明当材质和内径一定时,水管长度越长,出水口水流速度越小。 [5]比较1、2、3或4、5、6或7、8、9发现当水管材质和长度相同,而内径不同,内径越小,水管长度越长喷射距离越短,说明当材质和长度一定时,水管内径越小,出水口水流速度越小。 (4)[6]综上所述,当其他条件一定时,水管长度越长,内径越小,出水口水流速度越小。 (5)[7]猜想③为出水口水流速度与水管的材质有关,所以为验证猜想③应当用内径和长度相同,但材质不同的水管多次实验。 2.物理实验课上,某实验小组利用带有刻度尺的斜面、小车和数字钟测量小车的平均速度,如图所示,图中显示的是他们测量过程中的小车在甲、乙、丙三个位置及其对应时刻的情形,显示时间的格式是“时:分:秒”。 (1)本实验的原理是___; (2)实验时应保持斜面的倾角较小,这是为了减小测量_____(填“路程”或“时间”)时造成的误差; (3)斜面倾角不变,小车由静止释放运动到底端,则小车前半程的平均速度____小车后半程的平均速度(选填“大于”、“等于”或“小于”); (4)由图观察可知,小车从乙位置运动至丙位置时,所测量的路程是____cm,平均速度____m/s; (5)物体的运动常常可以用图像来描述,下图中能反映本实验中小车运动情况的是 ______(选填“A”或“B”)

八年级物理上册 全册全套试卷培优测试卷

八年级物理上册全册全套试卷培优测试卷 一、初二物理机械运动实验易错压轴题(难) 1.如图甲是“测量物体运动的平均速度”实验; (1)这个实验的原理是___________;小球从A处沿斜面由静止开始滚下,频闪照相机记录了小球在相同时间内通过的路程,如图甲所示,小球在做___________(选填“加速”“减速”或“匀速”)运动; (2)实验数据如下表所示,小球在BC段的平均速度为___________ m/s,比较AC段与CD段的平均速度得v AC_____v CD(选填“>”“<”或“=”); 路程运动时间平均速度经过某点时的速度 s AB=0.3m t AB=0.5s v AB=0.6m/s v B=1.2m/s s BC=0.9m t BC=0.5s v BC=v C=2.4m/s s CD=1.5m t CD=0.5s v CD=3m/s v D=3.6m/s (3)为进一步探究小球在斜面上运动的速度与时间的关系,根据表中数据作出了v-t图像,如图乙所示,假设斜面足够长,小球从A处滚下,经过2s到达E点(图甲中未画出),则该小球经过E点时的速度为___________ m/s。 【来源】河北省唐山市路北区2019-2020学年八年级(上)期中评价物理试题 【答案】 s v t =加速 1.8m/s < 4.8m/s 【解析】 【分析】 【详解】 (1)[1]测平均速度的原理为 s v t =。 [2]由图甲可知,小球在相同的时间内通过的路程越来越大,所以小球在做加速运动。(2)[3]由表格中的数据可知,BC段的平均速度是 BC BC BC 0.9m 1.8m/s 0.5s s v t ===

人教版八年级数学上册 全册全套试卷培优测试卷

人教版八年级数学上册全册全套试卷培优测试卷 一、八年级数学三角形填空题(难) 1.如图,在△ABC中,∠C=46°,将△ABC沿着直线l折叠,点C落在点D的位置,则∠1﹣∠2的度数是_____. 【答案】92°. 【解析】 【分析】 由折叠的性质得到∠D=∠C,再利用外角性质即可求出所求角的度数. 【详解】 由折叠的性质得:∠C'=∠C=46°, 根据外角性质得:∠1=∠3+∠C,∠3=∠2+∠C', 则∠1=∠2+∠C+∠C'=∠2+2∠C=∠2+92°, 则∠1﹣∠2=92°. 故答案为:92°. 【点睛】 考查翻折变换(折叠问题),三角形内角和定理,熟练掌握折叠的性质是解题的关键. 2.一个多边形的内角和与外角和的差是180°,则这个多边形的边数为_____. 【答案】5 【解析】 【分析】 根据多边形的内角和公式(n﹣2)?180°与外角和定理列式求解即可 【详解】 解:设这个多边形的边数是n, 则(n﹣2)?180°﹣360°=180°, 解得n=5. 故答案为5.

【点睛】 本题考查了多边形的内角和与外角和定理,任意多边形的外角和都是360°,与边数无关. 3.若(a﹣4)2+|b﹣9|=0,则以a、b为边长的等腰三角形的周长为_______. 【答案】22 【解析】 【分析】 先根据非负数的性质列式求出a、b再根据等腰三角形和三角形三边关系分情况讨论求解即可. 【详解】 解:根据题意得,a-4=0,b-9=0, 解得a=4,b=9, ①若a=4是腰长,则底边为9,三角形的三边分别为4、4、9,不能组成三角形, ②若b=9是腰长,则底边为4,三角形的三边分别为9、9、4,能组成三角形,周长 =9+9+4=22. 【点睛】 本题主要考查了等腰三角形的性质,非负数的性质,以及三角形的三边关系,解决本题的关键是要熟练掌握非负数的非负性质和三角形三边关系. 4.如图所示,将△ABC沿着DE翻折,若∠1+∠2=80°,则∠B=_____度. 【答案】40. 【解析】 【分析】 利用三角形的内角和和四边形的内角和即可求得. 【详解】 ∵△ABC沿着DE翻折, ∴∠1+2∠BED=180°,∠2+2∠BDE=180°, ∴∠1+∠2+2(∠BED+∠BDE)=360°, 而∠1+∠2=80°,∠B+∠BED+∠BDE=180°, ∴80°+2(180°﹣∠B)=360°, ∴∠B=40°. 故答案为:40°. 【点睛】 本题考查图形的折叠变化及三角形的内角和定理.关键是要理解折叠是一种对称变换,它

新人教版八年级物理上册培优试题

八年级上学期同步强化测试题二 (总分:100分时间60分钟)姓名: 一、单项选择题(下列各小题给出的四个选项中,只有一个符合题目的要求。请将正确答案 填在表格内。共10小题,每小题4分,共40分) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 1. 如图所示,用手电筒对着平面镜中的像照射时,观察到像比原来亮多了,其原因是()A.光射到像上,所以会变亮 B.光反射到物上,物变亮,所以像也变亮 C.镜子比原来亮,所以像也比原来亮 D.有光照射,更便于观察,所以觉得像比原来亮 2、无云的晴天里,某同学在操场上竖立一根直杆,地面上OA是这根杆在太 阳光下的投影,过了一段时间后,影子的位置移到了OB,且OA=OB,如图 所示。则AB所指的方向是( ). A.东 B.西 C.南 D.北 3. 一面镜子竖直挂在墙上,某人站在镜前1m处,从镜子里只看到自己的上半身,他想看到自己的全身,则() A.应后退到距镜子2m远处 B.应前进到距镜子0.5m远处 C.应后退到距镜子4m远处 D.无论前进或后退都不能实现 4.著名数学家苏步青年轻时有一次访问德国,当地一名数学家在电车上给他出了一道题:甲、 乙两人相对而行,相距50千米。甲每小时走3千米,乙每小时走2千米。甲带一条狗,狗每小时走4千米,同甲一起出发,碰到乙后又往甲方向走,碰到甲后它又往乙方向走,这样持续下去,直到甲乙两人相遇时,这条狗一共走了() A.50千米 B.40千米 C.30千米 D.20千米 5.炎热的夏天,当你走在晒得发烫的柏油路上时,刚巧来了一辆洒水车,水洒到路面上。这时 你会感到更加闷热,产生这种感觉的主要原因是() A.洒水车中的水经过曝晒,温度很高 B.洒水后空气的湿度增加,身上的汗很难蒸发 C.地面上的水反射了阳光,使身体得到更多的热量 D.水蒸发时把地面的热量带到了人的身上 6.车站上,坐在火车里的乘客从窗口发现有两列火车沿相反的方向运动,由此得出的下列判断中错误的是() A.乘客坐的火车和看到的两列火车中一定有两列在沿相反方向运动 B.乘客坐的火车可能在运动 C.三列火车可能沿同一方向运动

物理八年级上册 全册全套试卷(培优篇)(Word版 含解析)

物理八年级上册 全册全套试卷(培优篇)(Word 版 含解析) 一、初二物理 机械运动实验易错压轴题(难) 1.小明在“测小车的平均速度”的实验中,设计了如图所示的实验装置:小车从带刻度的、分度值为1 cm 的斜面顶端由静止下滑,图中的时间是小车到达A 、B 、C 三处时电子表的显示时刻: (1)该实验是根据公式____进行测量的;所用的测量工具是___________和 ______________; (2)实验中为了方便计时,应使斜面坡度较___ (填“陡”或“缓”)些; (3)请根据图中所给信息回答: BC s =_______cm ,BC t =______s ,AC v =_____m/s ; (4)实验前必须学会熟练使用电子表,如果让小车过了A 点后才开始计时,则会导致所测AC 段的平均速度AC v 偏____(填“大”或“小”); (5)甲、乙两组实验操作中,小车通过的路程之比是2∶3,所用的时间之比是4∶3,则甲乙两物体运动的平均速度之比是______。 【来源】河南省三门峡市陕州区2019-2020学年八年级(上)期中考试物理试题 【答案】s v t = 刻度尺 秒表 缓 5.0 1 0.033 大 1∶2 【解析】 【分析】 【详解】 (1)[1][2][3]平均速度是指某段时间内的路程与这段时间的比值,计算公式为s v t = ,实验中要用刻度尺测量路程,用秒表测量时间。 (2)[4]斜面坡度越大时,小车沿斜面向下加速运动越快,过某点的时间会越短,计时会越困难,所以为使计时方便,斜面坡度应该较缓一些。 (3)[5][6]由图知 5.0cm BC s =,15:35:2315:35:221s BC t =-= [7] 由图知 10.0cm AC s =,15:35:2315:35:203s AC t =-= 所以

八年级全册全套试卷培优测试卷

八年级全册全套试卷培优测试卷 一、初二物理声现象实验易错压轴题(难) 1.某兴趣小组计划探究“铝棒的发声”.同学们使用一根表面光滑的实心铝棒,一只手捏住铝棒的中间部位,另一只手的拇指和食指粘少许松香粉,在铝棒表面由手捏部位向外端摩擦,可以听见铝棒发出声音,而且发现在不同情况下铝棒发声的频率是不同的,为了探究铝棒发声频率的影响因素,该兴趣小组找到不同规格的铝棒、虚拟示波器等器材进行探究.实验前同学们提出了以下猜想: 猜想A:铝棒发声的频率可能和铝棒的横截面积有关 猜想B:铝棒发声的频率可能和铝棒的长度有关 猜想C:铝棒发声的频率可能和手捏铝棒的部位有关 为了验证猜想A,同学们选择4根铝棒,每次均捏住铝棒的中间部位,由手捏部位向外端摩擦,实验所得的数据记录于下面的表格中,在2%的误差允许范围内(频率相差在70Hz 以内)的测量值可以认为是相等的. (1)分析表格中数据,可知铝棒的发声频率与横截面积是______________的.(选填“有关”或“无关”) (2)为了验证猜想B,同学们选择横截面积均为2.9×10﹣5m2的铝棒,实验所得的数据记录于下面的表格中,同学们从表中前两列数据很难得出频率f与长度L之间的关系,他们利用图象法处理数据,画出了频率f与长度的倒数1/L的关系如图所示,分析可知发生频率f 与铝棒的长度L的关系是成______(正/反)比. (3)同学们又通过实验探究了铝棒发声的频率和手捏铝棒部位的关系,在实验过程中,有同学们将发声的铝棒一端插入水中,可以看到______________现象,有同学用手迅速握住正在发声的铝棒,可以听见声音很快衰减,原因是____________________________. 【答案】无关反比例水花四溅振幅减小,响度减小

初二上册物理培优练习试卷

初二上册物理培优练习试卷 【】想要学好物理,就要培养学习兴趣,勤于动脑筋思考,下面是查字典物理网给大家准备的八年级上册物理培优训练试题,希望大家好好努力。 八年级上册物理培优训练试题 【一】选择题 .妈妈买碗时常把两只碗碰一碰,听听发出的声音。她判断碗的好坏时主要的根据是声音的( ) A.音调 B.响度 C.音色 D.音量 .昆虫飞行时翅膀都要振动,蝴碟每秒振翅5~6次,蜜蜂每秒振翅300~400次,当它们都从你身后飞过时,凭你的听觉( ) A.能感到蝴蝶从你身后飞过 B.能感到蜜蜂从你身后飞过 C.都能感到它们从你身后飞过 D.都不能感到它们从你身后飞过 .往保温瓶里灌开水的过程中,听声音就能判断壶里水位的高低,是因为( ) A.随着水位升高,音调逐渐升高 B.随着水位升高,音调逐渐降低 C.灌水过程中音调保持不变,响度越来越大 D.灌水过程中音调保持不变,响度越来越小 .声源发出的声音在均匀空气中传播时( )

A.声波波速逐渐变小 B.声波频率逐渐变小 C.声音响度逐渐变小 D.声音的音色逐渐变化 .假如你的邻居经常引吭高歌,干扰你的学习或体息,为了减少干扰,以下措施中的无效的是( ) A.将门窗打开让空气流通 B.用棉花塞住自己的双耳 C.用棉毯挂在分隔的墙壁上 D.请邻居歌唱时放低音量 .小孩用嘴巴把一个气球吹大,由于小孩用力太大,气球被吹破了,发出嘭的一个大响声,这响声是由于( ) A.球皮被吹大时振动发出的响声 B.吹气时球内空气振动发出的响声 C.破裂时球皮振动发出的响声 D.球破裂时引起周围空气振动发出的响声 .在敲响大钟时,有同学发现,停止了对大钟的撞击后,大钟余音未止,其原因是( ) A.一定是大钟的回声 B.有余音说明大钟仍在振动 C.是因为人的听觉发生延长的缘故 D.大钟虽已停止振动,但空气仍在振动 .如下图,水平桌面上斜放着一个平面镜,桌面上有一个小球向镜面滚去。要使平面镜中小球的像沿竖直方向下落,那么镜面与桌面间的夹角应为:( ) A.30 B.45 C.60 D.90 .小明的写字台上有一盏台灯。晚上在灯前学习的时候,铺

八年级数学上册全册全套试卷培优测试卷

八年级数学上册全册全套试卷培优测试卷 一、八年级数学全等三角形解答题压轴题(难) 1.已知,如图A 在x 轴负半轴上,B (0,-4),点E (-6,4)在射线BA 上, (1) 求证:点A 为BE 的中点 (2) 在y 轴正半轴上有一点F, 使 ∠FEA=45°,求点F 的坐标. (3) 如图,点M 、N 分别在x 轴正半轴、y 轴正半轴上,MN=NB=MA ,点I 为△MON 的内角平分线的交点,AI 、BI 分别交y 轴正半轴、x 轴正半轴于P 、Q 两点, IH⊥ON 于H, 记△POQ 的周长为C△POQ.求证:C△POQ=2 HI. 【答案】(1)证明见解析;(2)22 (0,)7 F ;(3)证明见解析. 【解析】 试题分析:(1)过E 点作EG ⊥x 轴于G ,根据B 、E 点的坐标,可证明△AEG ≌△ABO ,从而根据全等三角形的性质得证; (2)过A 作AD⊥AE 交EF 延长线于D ,过D 作DK ⊥x 轴于K ,然后根据全等三角形的判定得到△AEG ≌△DAK ,进而求出D 点的坐标,然后设F 坐标为(0,y ),根据S 梯形EGKD =S 梯形 EGOF +S 梯形FOKD 可求出F 的坐标; (3)连接MI 、NI ,根据全等三角形的判定SAS 证得△MIN ≌△MIA ,从而得到∠MIN=∠MIA 和∠MIN=∠NIB ,由角平分线的性质,求得∠AIB=135°×3-360°=45°再连接OI ,作IS⊥OM 于S, 再次证明△HIP ≌△SIC 和△QIP ≌△QIC ,得到C △POQ 周长. 试题解析:(1)过E 点作EG⊥x 轴于G , ∵B (0,-4),E (-6,4),∴OB=EG=4, 在△AEG 和△ABO 中,

八年级上册物理 全册全套试卷培优测试卷

八年级上册物理全册全套试卷培优测试卷 一、初二物理机械运动实验易错压轴题(难) 1.物理实验小组的同学在学习“测量平均速度”时,想测量从斜面上滑下的物体在不同阶段时的平均速度,设计了如图所示的实验装置;让小车从带有刻度(分度值为1cm)的斜面顶端由静止滑下,图中的圆圈是小车到达A、B、C三个位置时电子表的显示时间(圆圈里面的数字分别表示“小时∶分∶秒”)则 (1)实验是根据公式________进行测量的; (2)中为了方便计时,应使斜面的坡度较________(填“大”或“小”)。金属片的作用是________。 (3)在AB段运动的路程s AB是________dm;在AC段运动的平均速度v AC是 ________m/s; (4)验前必须熟练使用电子表,如果小车到达C点还没有停止计时,则会使所测量的运动速度偏________。 【来源】河北省石家庄市平山县2019-2020学年八年级(上)期中考试物理试题 【答案】 s v t =小便于准确定位、计时 4.00 0.3 小 【解析】 【分析】 【详解】 (1)[1]平均速度是指某段时间内的路程与这段时间的比值,计算公式为 s v t =; (2)[2]实验中,斜面应尽量选择较小坡度,这样设计是为了实验中便于测量小车的运动时间;[3]在斜面上放置一个金属片的目的就是让小车在同一位置停下来,与小车相碰发出声音,便于测出小车行驶相同路程的时间; (3)[4][5]由图示可知 s AB=10.00dm-6.00dm=4.00dm s AC=9.00dm t AC=15∶35:23-15∶35:20=2s=3s AC段的平均速度 9.00dm 3dm/s0.3m/s 3s AC AC AC s v t ====;

人教版八年级物理上册 期末试卷(培优篇)(Word版 含解析)

人教版八年级物理上册期末试卷(培优篇)(Word版含解析) 一、初二物理机械运动实验易错压轴题(难) 1.爱科学的佳佳在“测量平均速度”时,想研究测量从斜面上滑下的物体在不同阶段时的平均速度,设计了如图所示的实验装置;让小车从带有刻度(分度值为1cm)的斜面顶端由静止滑下,图中的圆圈是小车到达A、B、C三个位置时电子表的显示时间(圆圈里面的数字分别表示“小时:分:秒”),则: (1)根据图中所给信息可以判断,小车从斜面顶端运动到底端的过程中______ (选填“是”或“不是”)做匀速直线运动 (2)图中AC段的路程是______ cm;在实验前必须熟练使用秒表,在测量小车到达C点的时间时,如果小车到达C点还没有停止计时,则测得AC段的平均速度________(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。 【来源】陕西省西安市西北工业大学附属中学2017-2018学年八年级(上)期末物理试题【答案】不是 9.00 偏小 【解析】 【详解】 (1)[1]前段路程为4cm用时2s,后段路程为5cm用时1s,所以小车从斜面顶端运动到底端的过程中不是做匀速直线运动; (2)[2]图中AC段的路程为 10.00cm-1.00cm=9.00cm; [3] 如果小车到达C点还没有停止计时,则测得的时间偏大,由 s v t 可知,当测得的时间 t偏大时会导致平均速度v偏小的。 2.如图甲所示,小明在“研究气泡的运动规律”的实验中,发现气泡运动得较快,测量时间的误差较大。如何使气泡运动得慢一些?气泡的运动快慢到底与哪些因素有关呢?小明做出了如下猜想:

猜想一:跟气泡的大小有关; 猜想二:跟玻璃管与水平面的坡角α ∠有关于是小明课后找了几位同学一起探究“气泡运动的快慢与气泡的大小、坡角有什么关系”。得到的数据如下(玻璃管内径8mm,气泡通过路程为80cm,玻璃管内液体为水): 表一 气泡大小1cm坡角时间/s速度/cm·s-1 实验序号115°14.80 5.41 230°13.10 6.11 345°14.70 5.44 460°17.70 4.52 590°32.40 2.47 表二 气泡大小2cm坡角时间/s速度/cm·s-1 实验序号615°22.47 3.56 730°14.84 5.39 845°12.16 6.58 960°13.77 5.81 1090°19.95 4.01 表三 气泡大小4cm坡角时间/s速度/cm·s-1 实验序号1115°18.20 4.40 1230°13.40 5.97 1345°12.50 6.40 1460°13.50 5.93