EST_SSR及其在植物基因组学研究中的应用

选取体重18~20g健康小白鼠5只,皮下注射多联菌苗0.5ml,逐日观察至第7d,应无由毒性物质而引起的症状或死亡为合格。

1.2.7 异常毒性试验

选取体重18~20g健康小白鼠5只,腹腔注射多联菌苗0.5ml,注射前称取体重,观察7d。观察期内,小白鼠应全部健存,无异常反应。7d后小白鼠体重增加,判为合格。

1.2.8 免疫力试验

多联菌苗免疫体重14~16g小白鼠30只,皮下注射0.5ml,注射2次,间隔7d,末次免疫后10d进行毒菌攻击。免疫组小白鼠腹腔注射1M LD的毒菌,同批饲养体重与免疫组相同的小白鼠3组(每组5只)作为对照,分别于腹腔注射2、1及1Π2M LD的毒菌,观察3d,对照组小白鼠感染2及1M LD者应全部死亡,感染1Π2M LD者要有部分死亡,观察免疫组小白鼠的存活情况。

2 结果与分析

2.1 毒力试验

65株金黄色葡萄球菌中毒力最强的菌株是S018,M LD为3.0×108Πml;9株大肠杆菌中毒力最强的菌株是E004,M LD为1.5×108Πml;5株无乳链球菌中毒力最强的菌株是W002,M LD 为9.0×108Πml。

表1 生产菌株毒力试验结果

菌株最小致死量(M LD)

S018 3.0×108Πml

E004 1.5×108Πml

W0029.0×108Πml

2.2 安全试验

逐日观察至第7d,全部实验小白鼠均存活,无由毒性物质引起的症状,因此判定菌苗安全试验合格。

多联菌苗安全试验结果

小白鼠01号02号03号04号05号

死亡-----

皮肤毒性症状无无无无无

2.3 异常毒性试验

观察期内,实验小白鼠全部健存,无异常反应。7d后每只小白鼠体重均增加,因此判定多联菌苗异常毒性试验合格。表3 多联菌苗异常毒性试验结果

动物编号W0(g)W1(g)W2(g)W3(g)W4(g)W5(g)W6(g)

变化值

(g)

0118.7418.8219.0519.3319.7320.3020.95+2.21 0218.6618.7518.9919.2619.6420.2520.81+2.15 0318.5718.7018.9419.2819.6920.4021.00+2.43 0418.7018.7919.0119.2619.6720.2120.75+2.05 0518.7319.3419.6119.7720.1520.8421.59+2.86 2.4 免疫力试验

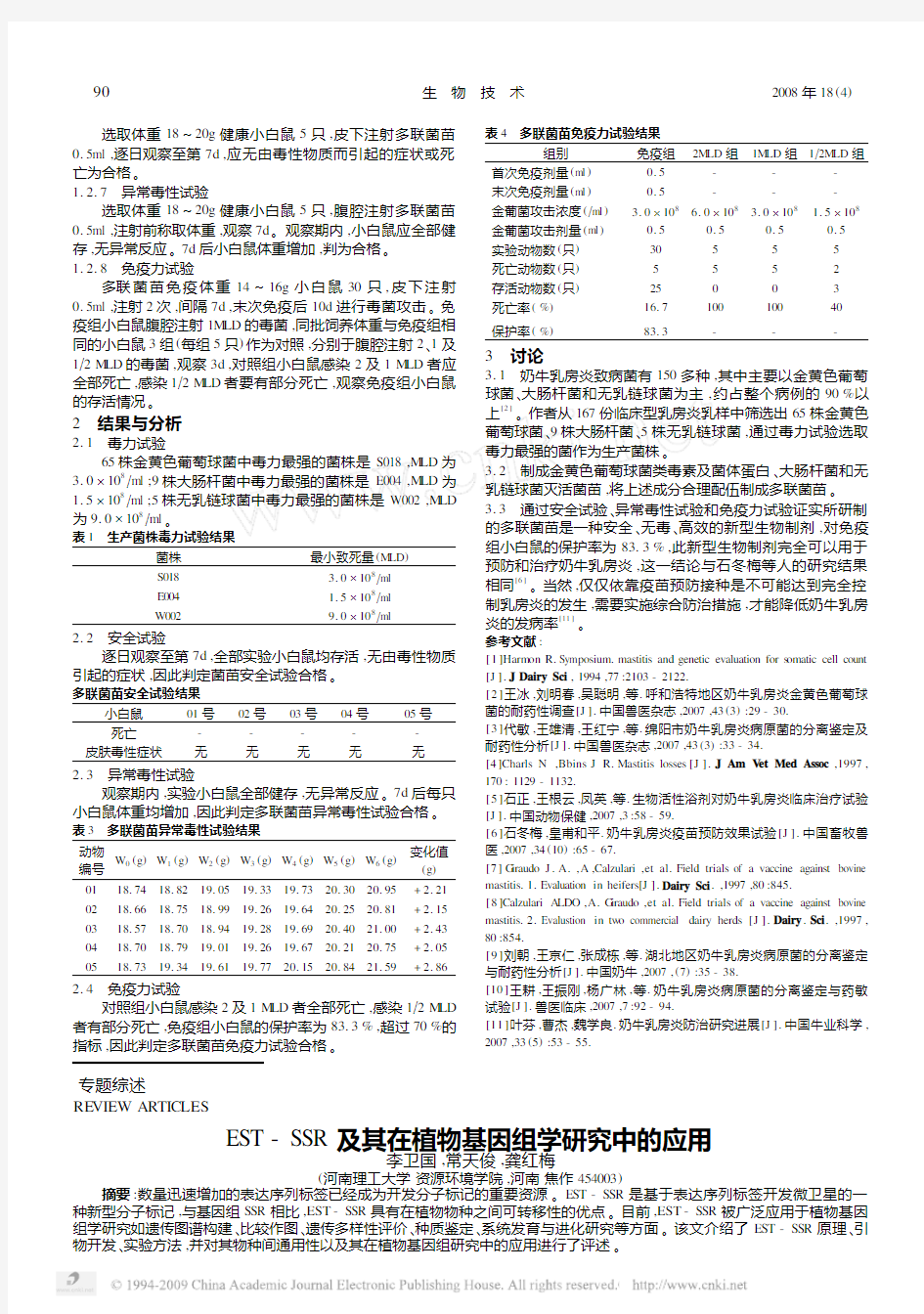

对照组小白鼠感染2及1M LD者全部死亡,感染1Π2M LD 者有部分死亡,免疫组小白鼠的保护率为83.3%,超过70%的指标,因此判定多联菌苗免疫力试验合格。表4 多联菌苗免疫力试验结果

组别免疫组2M LD组1M LD组1Π2M LD组首次免疫剂量(ml)0.5---

末次免疫剂量(ml)0.5---

金葡菌攻击浓度(Πml) 3.0×108 6.0×108 3.0×108 1.5×108金葡菌攻击剂量(ml)0.50.50.50.5

实验动物数(只)30555

死亡动物数(只)5552

存活动物数(只)25003

死亡率(%)16.710010040

保护率(%)83.3---

3 讨论

3.1 奶牛乳房炎致病菌有150多种,其中主要以金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和无乳链球菌为主,约占整个病例的90%以上[2]。作者从167份临床型乳房炎乳样中筛选出65株金黄色葡萄球菌、9株大肠杆菌、5株无乳链球菌,通过毒力试验选取毒力最强的菌作为生产菌株。

3.2 制成金黄色葡萄球菌类毒素及菌体蛋白、大肠杆菌和无乳链球菌灭活菌苗,将上述成分合理配伍制成多联菌苗。3.3 通过安全试验、异常毒性试验和免疫力试验证实所研制的多联菌苗是一种安全、无毒、高效的新型生物制剂,对免疫组小白鼠的保护率为83.3%,此新型生物制剂完全可以用于预防和治疗奶牛乳房炎,这一结论与石冬梅等人的研究结果相同[6]。当然,仅仅依靠疫苗预防接种是不可能达到完全控制乳房炎的发生,需要实施综合防治措施,才能降低奶牛乳房炎的发病率[11]。

参考文献:

[1]Harm on R.Sym posium.mastitis and genetic evaluation for s omatic cell count [J].J Dairy Sci,1994,77:2103-2122.

[2]王冰,刘明春,吴聪明,等.呼和浩特地区奶牛乳房炎金黄色葡萄球菌的耐药性调查[J].中国兽医杂志,2007,43(3):29-30.

[3]代敏,王雄清,王红宁,等.绵阳市奶牛乳房炎病原菌的分离鉴定及耐药性分析[J].中国兽医杂志,2007,43(3):33-34.

[4]Charls N,Bbins J R.M astitis losses[J].J Am V et Med Assoc,1997, 170:1129-1132.

[5]石正,王根云,凤英,等.生物活性浴剂对奶牛乳房炎临床治疗试验[J].中国动物保健,2007,3:58-59.

[6]石冬梅,皇甫和平.奶牛乳房炎疫苗预防效果试验[J].中国畜牧兽医,2007,34(10):65-67.

[7]G iraudo J.A.,A,Calzulari,et al.Field trials of a vaccine against bovine mastitis.1.Evaluation in heifers[J].Dairy Sci.,1997,80:845.

[8]Calzulari A LDO,A.G iraudo,et al.Field trials of a vaccine against bovine mastitis.2.Evalustion in tw o commercial dairy herds[J].Dairy.Sci.,1997, 80:854.

[9]刘朝,王京仁,张成栋,等.湖北地区奶牛乳房炎病原菌的分离鉴定与耐药性分析[J].中国奶牛,2007,(7):35-38.

[10]王耕,王振刚,杨广林,等.奶牛乳房炎病原菌的分离鉴定与药敏试验[J].兽医临床,2007,7:92-94.

[11]叶芬,曹杰,魏学良.奶牛乳房炎防治研究进展[J].中国牛业科学, 2007,33(5):53-55.

专题综述

RE VIEW ARTIC LES

EST-SSR及其在植物基因组学研究中的应用

李卫国,常天俊,龚红梅

(河南理工大学资源环境学院,河南焦作454003)

摘要:数量迅速增加的表达序列标签已经成为开发分子标记的重要资源。EST-SSR是基于表达序列标签开发微卫星的一种新型分子标记,与基因组SSR相比,EST-SSR具有在植物物种之间可转移性的优点。目前,EST-SSR被广泛应用于植物基因组学研究如遗传图谱构建、比较作图、遗传多样性评价、种质鉴定、系统发育与进化研究等方面。该文介绍了EST-SSR原理、引物开发、实验方法,并对其物种间通用性以及其在植物基因组研究中的应用进行了评述。

关键词:EST -SSRs ;可转移性;植物基因组学;应用

中图分类号:Q943 文献标识码:A 文章编号:1004-311X (2008)04-0090-04

Simple Sequence R epeats Derived from Expression Sequence T ags (EST -SSRs )

and Its Application to Plant G enomics

LI Wei -guo ,CH ANG T ian -jun ,G ONG H ong -mei

(Institute of Res ource and Environment ,Henan P olytechnic University ,Jiaozuo 454003,China )

Abstract :Expression sequence tags ,which are rapidly increasing in number ,have become an important res ource for development of simple se 2

quence repeats markers.C ompared with genomic SSRs ,EST -SSRs are a new kind of m olecular makers derived from expression sequence tags with remarkable advantages in high trans ferability across plant species.Currently ,EST -SSRs have been widely applied to plant genomics stud 2ies ,such as construction of genetic linkage maps ,comparative mapping ,identification of germplasm res ource ,detection of genetic diversity and s o on.In this paper ,the principles ,development ,and procedures of EST -SSRs are introduced.Furtherm ore ,trans ferability across species and its application of EST -SSRs in plant genomics studies are als o reviewed.K ey w ords :EST -SSR ;trans ferability ;application ;plant genomics

收稿日期:2008-04-08;修回日期:2008-05-27基金项目:河南理工大学博士基金项目资助(648245)

作者简介:李卫国(1970-),男,博士,讲师,研究方向:植物分子生物学,E -mail :wg -li @https://www.360docs.net/doc/e015919737.html, 。

表达序列标签微卫星(EST -SSR )是一种基于EST 的简单重复序列设计的一种新型分子标记,尽管不同植物开发的EST 序列中SSR 分布的频率差异很大,但其中2~5%序列中都含有SSR ,随着生物学技术的发展和实验成本的降低,公共数据库EST 数量的急速增加,为植物EST -SSR 的开发提供了极有价值丰富的可利用资源。由于EST 是功能基因的一部分,不同基因组间,基因编码区序列的保守性远远高于非编码区,与基因组SSR 相比EST -SSR 表现出较好的物种之间的可转移性[1,2]。此外,EST -SSR 技术还避免了基因组SSR 开发过程中需要构建基因组DNA 文库等繁琐步骤,可以为功能基因提供绝对的标记,充分反映出基因组功能区域的相似程度。目前EST -SSR 已经在植物基因组学研究如遗传图谱构建、比较作

图、亲缘关系鉴定、遗传多样性评价等方面广泛应用[3-6]

。本文介绍了EST -SSR 的原理、开发和方法,并对其物种间可转移性及在植物基因组学研究中的应用进展进行综述,为EST -SSR 在植物基因组学研究中的应用提供理论参考。

1 EST -SSR 的原理和方法

1.1 EST -SSR 技术的原理

EST 是指通过对cDNA 文库随机挑取的克隆进行大规模测序所获得的cDNA 的5′或3′端序列,它代表生物体某种组织某一时期的表达基因。而SSR 分布于整个植物基因组,除分布于基因间隔区外,在基因编码区也有广泛分布。EST -SSR 基本原理是:筛选包含SSR 的EST 并根据微卫星序列两端保守的侧翼序列设计引物,通过PCR 反应扩增基因组编码区的微卫星序列,将扩增片段进行聚丙烯酰胺凝胶电泳,再经银染后分析微卫星中核心序列重复单位数目的多态性。EST -SSR 的原理与技术与基因组SSR 相似,两者区别在于EST -SSR 来源于基因组的编码区,因此其更能反映出植物基因组功能的信息[7]。

1.2 EST -SSR 引物的开发

从G eneBank 、E M BL 等公共数据库中下载EST ,应用Clustal X 、T reeview 、G enedoc 等软件经过拼接和聚类去掉冗余。由于并非全部EST 都包含简单重复序列,通常需要筛选得到可利用的EST ,可以使用在线SSR 识别软件SSRIT 来完成。一般选择识别标准为:二核苷酸、三核苷酸、四核苷酸和五核苷酸重复序列的重复次数分别大于或等于10、7、5和4。应用引物设计软件Primer Premier 5.0设计引物。引物设计的原则为:EST 序列长度大于100bp ;SSR 序列的开始和结束位置分别距5′和3′端不少于20bp ,引物设计一般长度为18~24bp 。1.3 实验操作

EST -SSR 是基于PCR 技术的分子标记,其实验操作与基因组SSR 方法相同。实验流程通常包括基因组DNA 提取、PCR 扩增、聚丙烯酰胺变性凝胶电泳、银染显色、统计分析等步骤。

2 EST -SSR 的物种间的可转移性及其在植物基因

组研究中的应用

2.1 EST -SSR 的物种间可转移性

SSR 标记在不同物种之间的可转移性取决于其侧翼序列的保守程度与SSR 进化的稳定性。基因组SSR 由于大多来源于非编码序列,而且侧翼序列往往具有明显的物种特异性,因此其在不同物种间通用性极差。而EST 作为基因的一部分,由于不同物种间基因的共线性和保守性,EST -SSR 侧翼序列往往在物种之间高度保守,从一种植物中开发的EST -SSR 可通用于其它近缘物种研究,加快了物种之间的基因组信息转换,为植物基因组研究提供了新的思路和途径。EST -SSR 在不同作物中的通用性已有大量报道,而且EST -SSR 与基因组

SSR 相比具有更高的物种间的可转移性[8]。Vendramin E 等[9]

利用21对桃(Prunus per sica )的EST -SSR 引物研究了在蔷薇科李属近缘种植物杏(P .dulcis 和P .armeniaca )、李(P .domesti 2ca 和P .salicina )、甜樱桃(P .avium )可转移性,发现18个引物能有效扩增出条带,其中杏和日本李多态性条带比率均为38.1%,甜樱桃多态性条带比率为14.3%,表明EST -SSR 在李属近缘种植物之间具有高效的通用性。宿俊吉等[10]选用普通小麦534对基因组SSR 引物和351对EST -SSR 引物分别对普通小麦品种Fukuho 和同族物种四倍体冰草Z 559的基因组DNA 进行扩增,结果显示226对SSR 和258对EST -SSR 引物对冰草能有效扩增,通用性比率分别为42.3%和73.5%,表明SSR 和EST -SSR 在同族植物种小麦和冰草之间的可转移性,小麦EST -SSR 对冰草的通用性明显高于SSR 。EST -SSR 在物种间的可转移性显著增加了标记数目,提高其利用价值,表现为物种间通用性好高,为不同物种的标记开发提供了新的方法。

有研究表明物种间SSR 转移的成功率与物种之间的亲缘有关,除了在近缘植物种间有较高的转移率以外,也有许多

EST-SSR 在植物不同属间可转移的研究报道[11,12]

。忻雅等[13]

利用15对白菜的EST -SSR 引物研究了该标记在白菜、油菜、玉米、高粱、水稻和茶树等不同物种间的通用性,结果表明,所设计的引物对不同白菜品种、近缘种油菜以及玉米、高粱、水稻、茶树的扩增成功率分别为100%、93.3%、80%、93.3%、93.3%和86.7%,并且各物种基因组的扩增产物中均检测出不同程度的多态性片段。Saha M C 等[14]利用145对高羊茅(Festuca arundinacea )EST -SSR 引物研究在一些草地植物间的通用性发现,在黑麦草、草甸羊茅、小麦、水稻中成功转移率分别为86%、83%、71%、59%,表明转移成功率与这些物种与高羊茅的亲缘关系远近有关,而且扩增片段呈现出了较高的多态性。以上研究表明,EST -SSR 在近缘或远缘物种之间均有较好的通用性,并且在植物基因组研究如比较遗传作图和种质亲缘关系鉴定和利用等方面已经体现出明显优势和巨

大的应用潜力。

2.2 EST-SSR在植物基因组学研究中的应用

作为一种新的SSR分子标记来源,利用其在物种之间的高通用性,大量不同物种的EST-SSR标记得以开发出来,为进行遗传连锁图构建、比较遗传作图、种质资源遗传多样性评价、亲缘关系鉴定与系统分析等植物基因组研究领域提供了技术平台,目前该技术已经在许多重要作物和野生植物资源等基因组研究中成功应用。

2.2.1 遗传连锁图谱构建

遗传图谱的构建是遗传学研究中的一个重要领域,是对基因组进行系统性研究的基础,也是遗传育种的依据。传统的基因组SSR标记由于受到引物开发的限制,很难获得高密度的遗传连锁图,而EST-SSR弥补了基因组SSR的不足,为构建高密度遗传图谱提供了有力的技术手段。近年来,与其它分子标记的整合遗传图谱构建开始被关注,尤其在作物遗传图谱构建方面得到了广泛应用。Y i G等[15]利用辣椒(TF68×Habanero)F2群体,利用EST-SSR技术获得139个分子标记,远大于SSR、AF LP遗传图谱标记数,并将获得EST-SSR位点定位于14个连锁群,整合构建了总图距为2201.5cM的遗传连锁图谱。G onzalo M J等[16]应用EST-SSR、SSR、RP LP等分子标记以韩国甜瓜品种PI161375和自交系PS的杂交后代以及加倍单倍体为研究对象进行图谱整合,获得图距为1021cM 由12个连锁群组成包括16个EST-SSR标记在内的整合遗传图谱。遗传图谱的构建为进一步进行抗病基因和重要农艺性状基因的克隆、定位与鉴定提供了理论依据。

由于EST-SSR来源于基因组编码区,与基因的功能可能密切相关。随着植物基因组学研究的不断深入,构建功能基因图谱成为植物基因组学研究热点。G uo W Z等[17]以陆地棉T M-1和海岛棉Hai7124以及杂交后代与T M-1回交BC1为作图群体,通过以雷蒙德氏棉EST-SSR检测到两个亲本之间存在很高的多态性位点,并以此构建了遗传图谱,将1122个EST-SSR位点定位于26个染色体上,其中使得原有棉花遗传图谱增加至1790个位点,获得了包括26个连锁群在内图距为3425.8cM的遗传图谱,大大增加了其连锁密度。通过与数据库蛋白质序列比对,表明475个位点与生物代谢过程、细胞组分、分子催化、结合功能等基因的功能有关,并得到与棉花纤维发育的一些重要基因,对进一步研究棉花基因组功能和改良农艺性状都具有重要意义。

2.2.2 比较作图

基因组比较作图是利用共同的遗传标记对相关物种进行物理或遗传作图,比较这些标记在不同物种基因组中的分布,揭示染色体或染色体片段上的基因及其排列方式的相同或相似性,有助于在不同物种间互相利用遗传信息,从而研究不同物种的基因组结构、功能。EST-SSR由于在物种间有很好的通用性,因此,在比较作图方面展现出独特的优势。H ori K 等[18]利用栽培一粒小麦(Triticum monococcum)和野生一粒小麦(Triticum boeoticum)杂交F10群体,将大麦242个EST-SSR标记定位于小麦遗传图谱上,获得了图距为1038.1cM的遗传连锁图谱。阐明了小麦遗传图谱与原先构建的大麦遗传图谱呈明显的共线性,小麦和大麦染色体之间存在同源联系。Chen C X等[19]应用在甜橙(Citrus sinensis)和枳橙(Poncirus trifoliata)间通用性很高的甜橙EST-SSR标记,利用141个在杂交F1代分离的多态性标记分别构建了图距分别为775.8cM和425.7cM 甜橙和枳橙的遗传图谱。两个遗传图谱的比较研究表明,两个物种图谱中相应的连锁群之间存在明显的共线性,为进一步研究甜橙相关属物种之间比较遗传作图分析奠定了基础。EST-SSR通用性为研究基因组功能区域的相似程度,指导基因组功能的预测提供了有效的技术方法。Varshney R K等[20]利用大麦遗传图谱中的含有SSR的EST与黑麦、小麦、水稻的EST数据比对时发现在大麦中的这些EST在上述物种中都有同源性。把其中9个大麦的EST-SSR标记用于黑麦图谱的绘制,发现所有的这些标记的位置都在预期的功能区,与大麦图谱相比处于相似位置。由此可以看出,EST标记在物种之间遗传图谱中进行比较以揭示基因组功能及进化有着重要意义。

2.2.3 种群遗传多样性评价

遗传多样性是种群遗传结构特性的重要组成部分,是生态系统多样性和物种多样性的核心与基础,也是物种的适应性的体现,对于种质资源遗传多样性的研究有助了解物种对环境的适应性、生存力以及进化潜力,对制定有效管理措施有着极其重要的意义。然而对于许多自然生态环境的野生物种,其遗传背景不是十分清楚,共显性标记基因组SSR因引物设计困难应用受到很大限制,对于其种群遗传多样性研究多限于RAPD、ISSR、AF LP等显性分子标记的使用,对杂合体不能有效加以区分,影响了对种群遗传多样性准确评价。EST-SSR由于其很高的物种间的通用性,数量剧增的公共数据库公布的EST序列为开发SSR提供了大量可利用资源。近年来利用遗传信息丰富的植物EST开发近缘种EST-SSR的策略开始受到关注,并已在植物种群遗传结构研究中开始应用。Pa2 shley C H等[21]应用22个向日葵栽培种(H elianthus annuus)EST -SSR引物比较分析了两个栽培种和近缘稀有野生向日葵(H elianthus verticillatus)3个种群的遗传多样性和遗传结构,发现22个栽培种EST-SSR引物在野生种种群内和种群间产生更为丰富的多态性位点,表明该稀有植物种种群具有极高的遗传多样性和一定程度的种群遗传分化,初步揭示了遗传分化可能源于适应性位点的遗传变异,为进一步制定保育管理措施提供了理论依据。

2.2.4 种质资源的鉴定

种质资源鉴定是进行品种改良、资源利用的前提和基础,植物种质资源的鉴定在提供多样化亲本、扩大品种遗传基础及合理利用种质资源等方面都具有十分重要意义。近年来, EST-SSR技术的发展和应用,为种质资源鉴定深入开展提供了一个全新的途径。金基强等[22]采用16对EST-SSR引物对42个茶树品种资源进行了分析,结果显示10对引物具有多态性,占76.9%,共检测到84种等位基因型和74个等位变异,每对引物可检测到基因型和等位基因数分别为4~12和3~10种,并将42茶树品种划分为3个亚类,表明EST-SSR标记是鉴定茶树资源有效的方法。Carus o M等[23]用EST-SSR对36个竹笋品种进行了鉴定,研究材料包括35个栽培种和1个新的变种,应用8对EST-SSR引物对36个品种进行了区分,聚类分析表明品种间遗传联系与其地理起源有明显的相关性。张鹏等[24]对192份国内外芝麻的进行了EST-SSR分析, 25对SSR引物扩增的136个等位基因中56128%呈多态性,平均每对检测引物产生3.04个。经聚类分析发现,192份芝麻材料可被分为3个类群6个组,中国南部地区芝麻遗传多样性高于中部和北部地区,为保护利用芝麻种质资源及育种工作打好了基础。

2.2.5 分子系统发育与进化

分子系统发育与进化的基本关系就是在DNA水平上探索生物进化的原因和机制,以生物大分子信息推断生物进化的历史,重建系统谱系关系。EST-SSR由于物种间通用性高,打破了传统基因组SSR的局限,在分子系统发育与进化研究中被广泛应用。Wang M L等[25]采用苜蓿、大豆的28个EST-SSR标记研究野百合属4个种26个品种的系统亲缘关系,把26个划分为4个类群,C.juncea与C.retusa和C.spectabilis有较近的亲缘关系,而与C.pallida的亲缘关系较远,并对26个品种的系统分类进行了重新确定。Mian M A等[26]用145对高羊茅EST-SSR标记对来自禾本科2个亚科8个属的12个代表性草本种进行系统分类分析,发现均可以扩增出条带并呈

很高的多态性。根据EST-SSR的多态性和含有这些SSR的DNA序列比对分别构建了系统树,两种分析发现冷季型禾本科牧草模式种Lolium temulentum和他们研究的羊茅属(Lolium)和黑麦草属(Festuca)的大部分种有比较近的亲缘关系,两种分析方法的结果表现出一致性并且与传统系统分类相吻合,表明EST-SSR在该属物种具有很好的通用性,利用基因组信息丰富的模式植物或作物EST-SSR标记为分子系统发育与进化分析提供了便捷。

3 存在问题及采取措施

EST-SSR作为一种新型的分子标记,尽管在遗传连锁图谱构建、比较遗传作图、种质资源遗传多样性评价与保护、亲缘关系鉴定与系统分析等基因组研究中具有很大优势,但同时也存在一定的缺陷,主要表现在以下几个方面:

(1)由于EST-SSR来源于序列相对保守的基因组编码区,与传统SSR标记相比较,EST-SSR标记的多态性较低。

(2)EST-SSR多态性是主要基于微卫星重复序列数目的变化而产生的长度多态性,对于长度相同而由不同碱基重复序列组成的SSR不能有效加以区分。

(3)由于EST仅仅是一个基因的部分序列,所以它所揭示的基因组信息不够全面,如有些调控序列等在基因表达调控中起重要作用的信息不能体现出来。

针对以上EST-SSR存在的不足,利用数量迅速增加的EST开发新的EST-SSR,增加EST-SSR标记数量,并结合其它分子标记如RF LP、AF LP、SSR、C APS、S NP等进行比较研究,以提高实验的可靠性和准确性。

4 前景与展望

高通用性EST-SSR已经在遗传图谱构建、遗传多样性评价、比较遗传作图、种质资源鉴定、系统发生与进化等植物基因组研究中被广泛应用。随着功能基因组学研究的不断深入,大量表达序列标签成为开发SSR可利用的资源,特别是水稻、拟南芥等模式植物全基因组序列的测定,源于植物基因组编码区高通用性的EST-SSR开始在分析基因组功能如基因定位与克隆、转录图谱的构建、发掘和利用功能基因、揭示基因对于环境的适应性进化等方面发挥重要作用。随着分子生物学技术和生物信息学的飞速发展,高通用性分子标记EST-SSR必将有着更为广阔的应用前景。

参考文献:

[1]Hanai L R,de Cam pos T,Camarg o L E,et al.Development,characteriza2 tion,and com parative analysis of polym orphism at comm on bean SSR loci is olat2 ed from genic and genomic s ources[J].G enome,2007,50(3):266-277.

[2]E llis J R,Pashley C H,Burke J M,et al.H igh genetic diversity in a rare and endangered sun flower as com pared to a comm on congener[J].Mol E col, 2006,15(9):2345-2355.

[3]Zhang K P,T ian J C,Zhao L,et al.M apping QT Ls with epistatic effects and QT L×environment interactions for plant height using a doubled haploid population in cultivated wheat[J].J G enet G enomics,2008,35:119-127.

[4]Han Z,W ang C,S ong X,et al.Characteristics,development and mapping of G ossypium hirsutum derived EST-SSRs in allotetraploid cotton[J].Theor Appl G enet,2006,112(3):430-439.

[5]Chen C X,Ly on M T,O’M alley D,et al.Origin and frequency of2n ga2 metes in Citrus sinensis×Poncirus trifoliata and their reciprocal crosses[J].P lant Sci,2008,174:1-8.

[6]T angphats ornruang S,Sraphet S,S ingh R,et al.Development of polym or2 phic markers from expressed sequence tags of Manihot esculenta Crantz[J]. Mol E col R esouce,2008,(8):682-685.

[7]Li Y C.K orol A B,Fahima T,et al.M icrosatellites within genes:struc2 ture,function,and ev olution[J].Mol Biol Evol,2004,(21):991-1007.

[8]Scott K D,Eggler P,Seaton G,et al.Analysis of SSRs derived from grape ESTs[J].Theor Appl G enet,2000,100:723-726.

[9]Vendramin E,Dettori M T,G iovinazzi J,et al.A set of EST-SSRs is olat2 ed from peach fruit transcriptome and their transportability across Prunus species [J].Mol E col N ote,2007,7(2):307-310.

[10]宿俊吉,柴守诚,刘伟华,等.普通小麦SSR和EST-SSR引物对冰草通用性的比较分析[J].西北植物学报,2007,27(7):1311-1316.

[11]陈树林,王沛政,胡保民.陆地棉EST-SSRs在向日葵中的通用性研究[J].西北植物学报,2006,26(3):502-506.

[12]刘振,石玉真,王静毅,等.棉花EST-SSRs在香蕉中通用性[J].中国农学通报,2008,24(1):33-37.

[13]忻雅,崔海瑞,张明龙,等.白菜EST-SSR标记的通用性[J].细胞生物学杂志,2006,28(2):248-252.

[14]Saha M C,M ian M A R,Eujayl I,et al.T all fescue EST-SSR markers with trans ferability across several grass species[J].Theor Appl G enet,2004, 109:783-791.

[15]Y i G,Lee J M,Choi D,et al.Exploitation of pepper EST-SSRs and an SSR-based linkage map[J].Theor Appl G enet,2006,114(1):113-30.

[16]G onzalo M J,Oliver M,G arcia-M as J,et al.S im ple-sequence repeat markers used in merging linkage maps of melon(Cucumis melo L.)[J].Theor Appl G enet,2005,110:802-811.

[17]G uo W Z,Cai C P,W ang C B,et al.A M icrosatellite-Based,G ene-Rich Linkage M ap Reveals G enome S tructure,Function and Ev olution in G os2 sypium[J].G enetics,2007,176:527-541.

[18]H ori K,T akehara S,Nankaku N,et al.Barley EST M arkers Enhance M ap Saturation and QT L M apping in Diploid Wheat[J].B reed Sci,2007,57: 39-45.

[19]Chen C X,Bowman K D,Choi Y A,et al.EST-SSR genetic maps for Citrus sinensis and Poncirus trifoliate[J].T ree G enet G enome,2008,4(1):1 -10.

[20]Varshney R K,S igmund R,Borner A,et al.Interspecific trans ferability and com parative mapping of barley EST-SSR markers in wheat,rye and rice [J].P lant Sci,2005,168:195-202.

[21]Pashley C H,E llis J R,M cCauley D E,et al.EST databases as a s ource for m olecular markers:less ons from H elianthus[J].J H ered,2006,97:381 -388.

[22]金基强,崔海瑞,龚晓春,等.用EST-SSR标记对茶树种质资源的研究[J].遗传,2007,29(1):103-108.

[23]Carus o M,Federici C T,R oose M L.EST-SSR markers for asparagus genetic diversity evaluation and cultivar identification[J].Mol B reed,2008, 21(2):195-204.

[24]张鹏,张海洋,郭旺珍,等.以SRAP和EST-SSR标记分析芝麻种质资源的遗传多样性[J].作物学报,2007,33(10):1696-1702. [25]W ang ML,M osjidis J A,M orris J B,et al.G enetic diversity of Crotalar2 ia germ plasm assessed through phylogenetic analysis of EST-SSR markers[J].

G enome,2006,49(6):707-715.

[26]M ian M A,Saha M C,H opkins A A,et https://www.360docs.net/doc/e015919737.html,e of tall fescue EST-SSR markers in phylogenetic analysis of cool-seas on forage grasses[J].G enome, 2005,48(4):637-47.

发酵法生产壳聚糖的研究现状

吴建国,刘清斌,甘广东

(四川理工学院生物工程系,四川自贡643000)

摘要:综述了多种生产壳聚糖的发酵方法,甲壳素脱乙酰以及壳聚糖的提取方法,分析了壳聚糖的开发利用现状。关键词:壳聚糖;甲壳素;发酵法;提取

中图分类号:T Q92 文献标识码:A 文章编号:1004-311X(2008)04-0093-03

Development Situation of the Production of Chitosan by Fermentation

W U Jian-guo,LI U Qing-bin,G AN G uang-dong

植物基因功能研究方法的新进展

植物基因功能诠释研究方法的新进展 (东北农业大学,150030) 摘要:本文通过阅读大量的文献,总结了植物基因功能注释研究方法的最新进展。对每种方法的原理及优缺点做了综述,拟供初学者和作相关研究者参考。 关键词:基因功能;研究方法;新进展 基因组研究应该包括两方面的内容:以全基因组测序为目标的结构基因组学(struc tural genomics)和以基因功能鉴定为目标的功能基因组(functional genomics)。结构基因组学代表基因组分析的早期阶段,以建立生物体高分辨率遗传、物理和转录图谱为主。功能基因组学代表基因分析的新阶段,是利用结构基因组学提供的信息系统地研究基因功能,它以高通量、大规模实验方法以及统计与计算机分析为特征。功能基因组学(functional genomics)又往往被称为后基因组学(postgenomics),它利用结构基因组所提供的信息和产物,发展和应用新的实验手段,通过在基因组或系统水平上全面分析基因的功能,使得生物学研究从对单一基因或蛋白质的研究转向多个基因或蛋白质同时进行系统的研究。[1,2]这是在基因组静态的碱基序列弄清楚之后转入基因组动态的生物学功能学研究。研究内容包括基因功能发现、基因表达分析及突变检测。基因的功能包括:生物学功能,如作为蛋白质激酶对特异蛋白质进行磷酸化修饰;细胞学功能,如参与细胞间和细胞内信号传递途径;发育上功能,如参与形态建成等采用的手段包括经典的减法杂交,差示筛选,cDNA代表差异分析以及mRNA差异显示等,但这些技术不能对基因进行全面系统的分析。新的技术应运而生,包括基因表达的系统分析,cDNA微阵列,DNA芯片等。鉴定基因功能最有效的方法是观察基因表达被阻断或增加后在细胞和整体水平所产生的表型变异,因此需要建立模式生物体。 自华大基因启动“千种动植物基因组参考序列谱构建计划”和“千种植物转录组研究”以来,已完成水稻、黄瓜、马铃薯、白菜等植物的基因组序列图谱绘制,并通过对大豆的重测序研究建立了高密度分子标记图谱。这将是21世纪生命科学研究的重要领域。[3]本文将对研究基因功能的新技术及其新进展作一综述。 1 利用生物信息学方法分析基因的功能 生物信息学是利用生物信息学和电子技术(互联网技术)寻找并克隆新的未知功能的基因,着重于技术和操作层面,利用生物信息学对新基因进行电子克隆,及克隆该新基因的序列后对其进行简单的功能分析,如基因的编码区、启动子区、内含子/外显子、翻译启始位点和翻译终止信号预测,基因的同源比对,编码的氨基酸辨识蛋白质,蛋白质的物理性质,蛋白质的二级/三级结构、特殊局部结构以及功能预测等[4]。 1.1 通过序列比对预测基因功能

植物功能基因组学及其研究技术_崔兴国

第9卷 第1期2007年3月 衡水学院学报 J o u r n a l o f H e n g s h u i U n i v e r s i t y V o l.9,N o.1 Ma r.2007植物功能基因组学及其研究技术 崔兴国 (衡水学院 生命科学系,河北 衡水053000) 摘 要:植物基因组的研究已经由以全基因组测序为目标的结构基因组学转向以基因功能鉴定为目标的功能基因组学研究.植物功能基因组学研究是利用结构基因组学积累的数据,从中得到有价值的信息,阐述D N A序列的功能,从而对所有基因如何行使其职能并控制各种生命现象的问题作出回答.近年来植物功能基因组学的研究技术主要包括表达序列标签、基因表达的系列分析、D N A微阵列和反向遗传学等.对植物功能基因组学的研究将有利于我们对基因功能的理解和对植物形状的定性改造和利用. 关键词:植物;功能基因组学;研究技术 中图分类号:Q3-3 文献标识码:A 文章编号:1673-2065(2007)01-0023-04 基因是细胞的遗传物质,决定细胞的生物学形状,细胞的生物学功能最终是由大量的基因表达完成的.随着人类基因组“工作框架图”的完成,生命科学研究的重点已经从结构基因组学转移到了功能基因组学的研究,特别是模式植物拟南芥(A r a b i d o p-s i s t h a l i a n a)和水稻(O r y z a s a t i v a)基因组测序的完成,公共数据库中已经积累了大量基因序列信息,获得了许多与植物发育相关的功能基因,在此基础上应用实验分析方法并结合统计和计算机分析来研究基因的表达、调控与功能,并相应诞生和发展了一批新的研究技术,为功能基因组学的研究提供了必要而有效的技术支撑.功能基因组学研究的最终目标是解析所有基因的功能,即从基因水平上大规模批量鉴定基因的功能,进而全面研究控制植物生长发育及响应环境变化的遗传机制,在基因组序列与细胞学行为之间起到桥梁作用,共同承担起从整体水平上解析生命现象的重任. 1 植物功能基因组学研究 植物的生长和发育是一个有机体或有机体的一部分形态建成和功能按一定次序而进行的一系列生化代谢反应的总合,反应在分子水平上,它要求相应的遗传代谢途径必须按照特定的时空次序严格进行以保证正常发育.植物功能基因组研究就是要利用植物全基因组序列的信息,通过发展和应用系统基因组水平的实验方法来研究和鉴别基因组序列的作用;研究基因组的结构、组织与植物功能在细胞、有机体和进化上的关系以及基因与基因间的调控关系;从表达时间、表达部位和表达水平3个方面对目的基因在植物中的精细调控进行系统研究.当前植物功能基因组学研究主要集中于一年生的拟南芥与水稻两个物种上,这主要是由于它们的遗传背景清楚,基因组较小,基因结构简单而且易于进行分子生物学操作.拟南芥研究组“2010计划”的宏伟目标是充分利用拟南芥基因组计划获得的序列信息并结合功能基因组研究技术来获知其25000个基因的全部功能,例如开花的诱导过程是植物生活周期中最奇妙的过程,目前从拟南芥中鉴定了提早开花和延迟开花的多种突变体,显示植物开花受多个遗传基因的控制,如延迟开花的两个突变体是由等位基因 C O(C O N S T A N S)和L D(C O L D L U M I N I D E P E N- D E N S)突变引起,这两个基因均已被克隆,并使其在转基因植物的叶片中进行表达,将C O基因转移到拟南芥中,高效表达C O蛋白的转基因植株即使处于短日照条件下也会开花,这说明C O基因具有激活开花基因的作用.对模式植物功能基因组的研究将有助于整个植物基因组学的研究. 目前的功能基因组研究主要包括以下几个方面:(1)c D N A全长克隆与测序;(2)获得D N A芯片 ①收稿日期:2006-10-12 作者简介:崔兴国(1963-),女,河北冀州市人,衡水学院生命科学系副教授.

转录组学主要技术与应用研究

转录组学主要技术及其应用研究 姓名:梁迪 专业:微生物学 年级:2013 学号:3130179 二零一四年六月十五日

转录学主要技术及其应用研究 摘要:转录组(transcriptome)是特定组织或细胞在某一发育阶段或功能状态下转录出来的所有RNA的集合。转录组学研究能够从整体水平研究基因功能以及基因结构,揭示特定生物学过程以及疾病发生过程中的分子机理。目前,转录组学研究技术主要包括两种:基于杂交技术的微阵列技术(microarray)和基于测序技术的转录组测序技术,包括表达序列标签技术(Expression Sequence Tags Technology,EST)、基因表达系列分析技术(Serial analysis of gene expression,SAGE)、大规模平行测序技术(Massively parallel signature sequencing,MPSS)、以及RNA 测序技术(RNA sequencing,RNA-seq)。文章主要介绍了以上转录组学主要研究技术的原理、技术特点及其应用,并就这些技术面临的挑战和未来发展前景进行了讨论,为其今后的研究与应用提供参考。 关键词:转录组学;微阵列技术;转录组测序技术;应用 Study on the main technologies of transcriptomics and their application Abstract: The transcriptome is the complete set of transcripts for certain type of cells or tissues in a specific developmental stage or physiological condition. Transcriptome analysis can provide a comprehensive understanding of molecularmechanisms involved in specific biological processes and diseases from the information on gene structure and function. Currently, transcriptomics technology mainly includes microarry -based on hybridization technology and transcriptome sequencing-based on sequencing technology, involving Expression sequence tags technology, Serial analysis of gene expression, Massively parallel signature sequencing and RNA sequencing. The detailed principles, technical characteristics and applications of the main transcriptomics technologies are reviewed here, and the challenges and application potentials of these technologies in the future are also discussed. This will present the useful information for other researchers. Keywords: transcriptomics ; microarray ; transcriptome sequencing; application 随着后基因组时代的到来,转录组学、蛋白质组学、代谢组学等各种组学技术相继出现,其中转 录组学是率先发展起来以及应用最广泛的技术[1]。

植物功能基因组学概述

植物功能基因组学概述 XXX* (XXXXX) 摘要:植物功能基因组学是从整体水平研究基因的功能及表达规律的科学。对植物功能基因组学的研究将助于我们对基因功能的理解和对植物性状的定性改造和利用。本文简要介绍了植物功能基因组学的概念、研究内容和研究方法。 关键词:植物;功能基因组学;ESTs;SAGE Summarize of Plant Functional Genomics XXX (XXXXX) Abstract:Plant functional genomics studies provide a novel approach to the identification of genome-wide gene expression. It is currently being widely focused on the gene expression by transcript profiling and takes us rapidly forward in our understanding of plant biological traits. In this review, comprehensive of concepts, research contents and methodologies regarding plant functional genomics and transcript profiling are described. Key words: Plant; functional genomics; ESTs; SAGE 1 植物功能基因组学 基因组学(Genomics)是20世纪最后10年研究最活跃的领域之一。基因组学是指对所有基因的结构和功能进行分析的一门学科, 1986年由美国科学家Thomas Roderick提出, 兴起于20世纪90年代[1]。基因组学研究分为结构基因组学( structural genomics) 和功能基因组学( functional genomics)。结构基因组学代表基因组分析的早期阶段, 以建立生物体高分辨率遗传、物理和转录图谱为主, 以研究基因序列为目标。功能基因组学(Functional genomics)的研究又被称为后基因组学(Post genomics)研究,它是利用结构基因组学提供的信息和产物,通过在基因组或系统水平上全面分析基因的功能,使得生物学研究从对单一基因或蛋白质的研究转向对多个基因或蛋白质同时进行系统研究。 植物功能基因组学是植物后基因时代研究的核心内容,它强调发展和应用整体的(基因 组水平或系统水平)实验方法分析基因组序列信息、阐明基因功能,其特点是采用高通量的实验方法结合大规模的数据统计计算方法进行研究。基本策略是从研究单一基因或蛋白质上升到从系统角度研究所有基因或蛋白质。在植物功能基因组学的研究中,拟南芥和水稻是两种最常用的模式植物。目前, 功能基因组学在水稻、拟南芥等模式植物中取得了较快进展, 主要原因在于这两种植物已完成全基因组测序工作[2], 获得了结构基因组数据, 且遗传背景清楚, 易于开展分子生物学研究, 已率先步入后基因组时代。 2 植物功能基因组学研究内容 2、1基因组多样性研究[1] *联系人Tel:XXXXX;E-mail:XXXXX

植物功能组研究进展

程论文(作业)封面(2011 至2012 学年度第 2 学期)课程名称:_ ___ 课程编号:___________ 学生姓名:__ ________ 学号:_______ 年级:__ ___________ 任课教师: _ ____________ 提交日期:年月日成绩:__________________ 教师签字:__________________ 开课---结课:第周---第周评阅日期:年月日

植物的功能基因组学研究进展 摘要:基因组研究计划包括以全基因组测序为目标的结构基因组学和以基因功能鉴定为 目标的功能基因组学两方面的内容。目前基因功能鉴定的方法主要有:基因表达的系统分析(SAGE) 、cDNA 微阵列、DNA(基因) 芯片、蛋白组技术以及基于转座子标签和T-DNA 标签的反求遗传学技术等。本文对上述各种技术的优缺点以及它们在植物基因功能鉴定中的应用进行了综述。 关键词:功能基因组学; 基因表达的系统分析;cDNA 微阵列;DNA 芯片;蛋白组 以拟南芥和水稻为代表的植物基因组研究已取得了迅速的进展,到目前为止,占拟南芥基因组(100Mb) 近三分之一的DNA 序列已被测定并在GenBank 数据库中登记注册,预期到2001 年通过全球合作将完成拟南芥全基因组的序列测定工作。随着植物基因组计划的实施和进展,GenBank 中累积了大量的未知功能的DNA 序列,如何鉴定出这些基因的功能将成为基因组研究的重点课题, 因此, 基因组研究应该包括两方面的内容: 以全基因组测序为目标的结构基因组学(structural genomics) 和以基因功能鉴定为目标的功能基因组研究, 后者往往又被称为后基因组研究。功能基因组研究的内容是利用结构基因组所提供的信息, 发展和应用新的实验手段系统地分析基因的功能〔1 〕。目前人类和酵母的功能基因组研究已经全面展开, 尤其是对已完成全基因组测序的酵母来说, 其功能基因组研究任务更加紧迫。植物的基因组研究虽然起步较晚, 但由于吸取了人类基因组研究中积累的一些经验, 所以进展也相当迅速, 对植物功能基因组学的研究目前也已经受到重视, 在1998 年12月出版的最新一期Plant Cell (10 :1771) 和Plant Physiol . (118 :713) 上均编发了关于植物功能基因组学研究的编者按, 并由Bouchez 和Hofte (1998) 〔2 〕综述了植物尤其是拟南芥功能基因组学研究的现状, 本文在此基础上综述了目前植物功能基因组学研究中使用的主要技术手段以及最新的研究进展。 1 基因功能的含义 基因的功能主要包括: 生物化学功能, 如作为蛋白质激酶对特异的蛋白质进行磷酸化修饰; 细胞学功能, 如参与细胞间和细胞内的信号传递途径; 发育上的功能, 如参与形态建成等。目前,获得一段DNA 序列的功能信息的最简单的方法是将该DNA 序列与GenBank 中公布的基因序列进行同源性比较,如利用BLASTn 和BLASTx 两种软件分别进行核苷酸和氨基酸序列同源性比较等。同源性比较的结果大体可以分为如下类型: 与生化和生理功能均已知的基因具同源性; 与生化功能已知的基因具同源性, 但该基因的生理功能未知;与其它物种中生化和生理功能均未知的基因具同源性; 虽与生化和生理功能均已知的基因具同源性, 但对该基因功能的了解尚不深入, 仍停留在表观现象上。上述同源性检索分析方法仅仅为该DNA 片段的功能提供了间接的证据,对基因功能的直接证据还需要实验上的数据。Bouchez 和Hofte (1998)〔2 〕将所需要的实验证据归纳如下: (1) 通过研究基因的时空表达模式确定其在细胞学或发育上的功能, 如在不同细胞类型、不同发育阶段、不同环境条件下以及病原菌侵染过程中mRNA 和/ 或蛋白质的表达的差异等。(2) 研究基因在亚细胞内的定位和蛋白质的翻译后调控等。(3) 利用基因敲除(knock - out) 技术进行功能丧分析或通过基因的过量表达(转基因) 进行功能获(gain2of2function) 分析,进而研究目的基因与表型性状间的关系。(4) 通过比较研究自发或诱发突变体与其野生型植株在特定环境条件下基因表达的差异来获取基因功能的可能信息。 2 植物的表达序列标记(EST) 与基因组大规模测序 通过从cDNA 文库中随机挑取的克隆进行测序所获得的部分cDNA 的5′或3′端序列称为表达序列标记( EST) ,一般长300~500bp 左右, 利用EST作为标记所构建的分子遗传图

宏基因组学的研究进展

宏基因组学的研究状况及其发展 摘要:宏基因组学是近年来发展起来的一门新兴学科,主要技术包括从环境样品中提取微生物混合基因组DNA、利用可培养的宿主菌建立宏基因组文库及筛 选目的基因。该技术可以克服传统培养技术的不足,是研究未培养微生物、寻找新功能基因和开发获得新资源的重要新途径。目前宏基因组学已广泛应用于各个领域,并在医药、农业、能源开发、环境修复、生物技术、生物防御等方面有了较深入的研究。 关键词:宏基因组学、宏基因组、基因组文库构建、文库筛选、未培养微生物、研究进展 随着微生物学的发展,微生物基因组全序列测定计划正在全球被快速地推行,但现有技术条件下,自然界存在的可培养微生物不到总数的1%,阻碍了该计划 的发展,使得绝大多数的微生物资源不能被开发和利用。21世纪初,随着测序能力的提高和基因组学的发展,科学家提出了一种研究不可培养微生物基因组的新思路——直接对含有各种不可培养的微生物的群体进行基因组序列的测定。这类研究称为Metagenomics,前缀“Meta”源于希腊语。意思是“超越”。科学家选择它来表示这种基因组研究超越了传统意义上分析单一物种的基因组学,将研究对象定为由种类众多的微生物组成的整个菌落。国内的研究者也据此将该术语翻译为“宏基因组学”。 1 宏基因组的概念 宏基因组 (也称微生物环境基因组、宏基因组学、元基因组学、生态基因组学) 是由Handelsman等1998年提出的新名词, 其定义为“the genomes of the total microbiota found in nature”,即生境中全部微小生物遗传物质的总和。它包含了可培养的和未可培养的微生物的基因, 目前主要指环境样品中的细菌 和真菌的基因组总和。而所谓宏基因组学就是一种以环境样品中的微生物群体基因组为研究对象, 以功能基因筛选和测序分析为研究手段, 以微生物多样性、种群结构、进化关系、功能活性、相互协作关系及与环境之间的关系为研究目的的新的微生物研究方法。一般包括从环境样品中提取基因组 DNA, 克隆DNA到合适 的载体,导入宿主菌体,筛选目的转化子等工作。宏基因组文库既包含了可培养的又包含了不能培养的微生物基因,避开了微生物分离培养的问题,极大地扩展了微生物资源的利用空间,增加了获得新的生物活性物质的机会,为新的医药产业和发现新的生物技术提供丰富的基因文库,并利于环境微生物有机群体的分布和功能的研究。 2 宏基因组学的研究过程 2.1 宏基因组文库的构建 宏基因组文库的构建沿用了分子克隆的基本原理和技术方法,并根据具体环境样品的特点和建库目的采用了一些特殊的步骤和策略。一般包括样品总DNA的 提取、与载体连接和克隆到宿主中。 2.1.1样品总DNA的提取 宏基因组文库构建的关键之一是获得高质量的目的样品的总DNA。目的样品 的采集是第一步,除了需严格遵循取样规则外,取样中应尽量避免对样品的干扰,缩短保存和运输的时间,使样品能更好地代表自然状态下的微生物原貌。 根据提取样品总DNA前是否分离细胞,提取方法可以分为原位裂解法和异位 裂解法。原位裂解法主要是通过去污剂处理(如SDS)、酶解法(如蛋白酶K)、机械

芸薹属植物比较基因组学研究进展

植物学通报Chinese Bulletin of Botany 2007, 24 (2): 200?207, https://www.360docs.net/doc/e015919737.html, 收稿日期: 2006-05-26; 接受日期: 2006-08-26 * 通讯作者。E-mail: yuanbeauty@https://www.360docs.net/doc/e015919737.html, .专题介绍. 芸薹属植物比较基因组学研究进展 李媛媛, 傅廷栋, 马朝芝* 华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室, 武汉 430070 摘要 芸薹属(Brassica )植物是双子叶植物比较基因组学研究的重点对象。经过十几年的研究, 芸薹属植物比较基因组学研究已取得很大进展。宏观共线性和微观共线性两个层次的研究均发现, 芸薹属植物之间以及芸薹属和拟南芥之间都存在广泛的共线性, 表明拟南芥信息在芸薹属中具有重要应用价值。芸薹属作物基因组内存在着多个拷贝的共线性区域, 支持二倍体芸薹属作物起源于多倍体祖先的假设。 关键词 芸薹属, 比较基因组, 拟南芥, 宏观共线性, 微观共线性 李媛媛, 傅廷栋, 马朝芝 (2007). 芸薹属植物比较基因组学研究进展. 植物学通报 24, 200?207. 比较基因组学(comparative genomics)又称比较遗传学, 是指在不同物种之间利用共同的标记构建图谱或对不同物种基因组相应部分(或全部)区域进行测序, 比较它们之间的基因数目、相对位置、结构关系等, 以揭示不同物种之间的基因家族成员数目和排列顺序的异同。一般来讲, 比较基因组学主要包括两个方面: 基于遗传图谱的宏观共线性和基于物理图谱或测序的微观共线性。目前, 禾本科植物的比较基因组研究最为透彻,而芸薹属(Brassica )植物则是双子叶植物比较基因组学研究的重点对象。从20世纪90年代至今, 经过十几年的历程, 芸薹属植物比较基因组学研究已在宏观共线性和微观共线性两方面都取得了较大进展。 1 芸薹属植物基因组概况 芸薹属是十字花科(Cruciferae)植物中最重要的一个属,包含许多有重要经济价值的油料、蔬菜和饲料作物。从细胞遗传学角度讲, 芸薹属栽培种包括白菜(B. rapa ;AA , 2n = 20)、甘蓝(B. oleracea ; CC , 2n = 18)和黑芥(B. nigra ; BB , 2n = 16) 3个二倍体基本种以及甘蓝型油菜(B. napus ; AACC , 2n = 38)、芥菜型油菜(B.juncea ; AABB , 2n = 36)和埃塞俄比亚芥(B. carinata ; BBCC , 2n = 34) 3个四倍体复合种。种间人工合成的研究结果表明, 白菜、甘蓝和黑芥为3个基本染色体种,它们通过相互杂交和自然加倍而形成了现在的四倍体种,这就是著名的禹氏三角(U, 1935)。通过对核DNA 含量的计算, 推测二倍体芸薹属基因组约为拟南芥基因组(125 Mb)的3-5倍, 而四倍体芸薹属基因组则是拟南芥基因组的10倍左右(Bennett and Sm ith, 1976;Arumuganathan and Earle, 1991)。 2 芸薹属植物比较遗传图谱 比较遗传作图是利用一个种的基因或者基因的部分片段或者遗传标记, 通过遗传学的方法在其它的物种中寻找其同源序列及构建相应的遗传标记图。芸薹属植物比较遗传图谱研究可对芸薹属植物之间的结构、亲缘关系及其进化演变提供分子水平的证据; 特别是芸薹属和拟南芥的比较遗传作图, 将大大增加芸薹属中可供利用的遗传标记。近年来, 芸薹属植物之间以及芸薹属植物与拟南芥之间的比较遗传作图研究都取得了一些重要结果。 2.1 芸薹属植物之间的比较作图 芸薹属不同种基因组的比较研究首先是在白菜和甘蓝之

植物功能基因组学研究技术

植物功能基因组学研究技术的发展 摘要:随着植物基因组学的发展,植物研究的热点转向了功能基因组学。如何确定大量的基因序列的功能,并进而了解基因与基因之间通过其代谢产物而形成的控制生物体代谢和发育的调控网络是功能基因组学研究的核心问题。在植物功能基因组学研究中,多摒弃原来传统的技术而采用新发展的方法,既省力又节源的研究基因的功能。 关键词:功能基因组学;表达序列标签技术;代谢组学;RNA干扰 二十一世纪以来,基因组学在各种模式生物基因组测序的完成的基础上发展迅速。基因组学已经产生很多个分支,比如结构基因组学,功能基因组学,比较基因组学等。其中,结构基因组学是基因组学发展的初级阶段,以建立生物的高分辨率遗传图和物理图为主。功能基因组学则代表基因组学发展的新阶段,是利用结构基因组学所提供的信息,发展和应用新的研究方法,从单一基因或蛋白质的研究转向多基因和多蛋白质的综合研究的一门学科,又被称为“后基因组学”。植物功能基因组学是植物后基因时代研究的核心内容,它强调发展和应用整体的实验方法分析基因组序列信息、阐明基因功能,其特点是采用高通量的实验方法结合大规模的数据统计计算方法进行研究。在植物功能基因组学的研究中,拟南芥和水稻是两种最常用的模式生物,近年来小麦的功能基因组学研究也在进行,主要集中于基因组中转录表达的部分。 1 植物功能基因组学中的分子标记 如何快速高效的从基因组中获取生物信息,是一个急迫并且有挑战性的课题。然而,表达序列标签(Express Sequence Tags,EST)的出现成为结构基因组学和功能基因组学连接重要依据。EST是从cDNA序列中获得的有特异性特征,能特指某个基因,它的发展成为功能基因组学发展的基础,Genbank中积累的大量EST序列不仅为新基因的发现提供帮助,而且为开发基于PCR的各种分子标记提供资源,如EST-SSR,CAPS,SNP,SRAP和TRAP等。截止2000年数据库dbEST中的主要信息统计如表1所示。

植物基因组学的的研究进展

基因组学课程论文 题目:植物基因组学的的研究进展姓名:秦冉 学号:11316040

植物基因组学的的研究进展 摘要:随着模式植物——拟南芥和水稻基因组测序的完成,近年来关于植物基因组学的研究越来越多。本文主要对拟南芥、水稻2种重要的模式植物在结构基因组学、比较基因组学、功能基因组学等领域的研究进展以及研究所使用的技术方法进行简单介绍。 关键词:植物;基因组学;研究进展 The recent progress in plant genomics research Abstract: With the completion of genome sequencing ofthe model plant-- Arabid opsis and rice,more and more researches on plant genomics emerge in recent yea rs. The research progress of the 2 important model plant--Arabidopsis and rice in structural genomics,comparative genomics,functional genomics and technology methods used in this research are introduced briefly in this paper. Keywords:plant; genomics; research advances 前言 基因组是1924年提出用于描述生物的全部基因和染色体组成的概念。1986年由美国科学家Thomas Roderick提出的基因组学是指对所有基因进行基因组作图(包括遗传图谱、物理图谱、转录本图谱)、核苷酸序列分析、基因定位和基因功能分析的一门科学。自从1990年人类基因组计划实施以来,基因组学发生了翻天覆地的变化,已发展成了一门生命科学的前沿和热点领域。而植物基因组研究与其他真核生物和人类基因组研究有很大的不同。首先,不同植物的基因组大小即使在亲缘关系非常近的种类之间差别也很大; 其次,很多植物是异源多倍体,即便是二倍体植物中有些种类也存在较为广泛的体细胞内多倍化( endopolyp loidy)现象[1]。基因组研究主要包括三个层次:①结构基因组学,以全序列测序为目标,构建高分辨率的以染色体重组交换为基础的遗传图谱和以DNA 的核苷酸序列为基础的物理图谱。②功能基因组学,即“后基因组计划”,是结构基因组研究的延伸,利用结构基因组提供的遗传信息,利用表达序列标签,建立以转录图谱为基础的功能图谱( 基因组表达图谱),系统研究基因的功能,植物功能基因组学是当前植物学最前沿的领域之一。③蛋白质组学,是功能基因组学的深入,因为基因的功能最终将以蛋白质的形式体现。 近来,以水稻( Oryza sativa)和拟南芥(Arabadopsis thaliana)为代表的植物基因组研究取得了很大进展,如植物分子连锁遗传图谱的构建,在此基础上,已经在植物基因组的组织结构和基因组进化等方面得到了有重要价值的结论; 植物基因组物理作图和序列测定的研究集中于拟南芥和水稻上; 植物比较基因组作图证实在许多近缘植物甚至整个植物界的部分染色体区段或整个基因组中都存在着广泛的基因共线性,使得我们可以利用同源性对各种植物的基因组结构进行研究、分析和利用。本文主要对拟南芥、水稻2种重要的模

基因组学的研究内容

基因组学的研究内容 结构基因组学: 基因定位;基因组作图;测定核苷酸序列 功能基因组学:又称后基因组学(postgenomics基因的识别、鉴定、克隆;基因结构、功能及其相互关系;基因表达调控的研究 蛋白质组学: 鉴定蛋白质的产生过程、结构、功能和相互作用方式 遗传图谱 (genetic map)采用遗传分析的方法将基因或其它dNA序列标定在染色体上构建连锁图。 遗传标记: 有可以识别的标记,才能确定目标的方位及彼此之间的相对位置。 构建遗传图谱 就是寻找基因组不同位置上的特征标记。包括: 形态标记; 细胞学标记; 生化标记;DNA 分子标记 所有的标记都必须具有多态性!所有多态性都是基因突变的结果! 形态标记: 形态性状:株高、颜色、白化症等,又称表型标记。 数量少,很多突变是致死的,受环境、生育期等因素的影响 控制性状的其实是基因,所以形态标记实质上就是基因标记。

细胞学标记 明确显示遗传多态性的染色体结构特征和数量特征 :染色体的核型、染色体的带型、染色 体的结构变异、染色体的数目变异。优点:不受环境影响。缺点:数量少、费力、费时、对生物体的生长发育不利 生化标记 又称蛋白质标记 就是利用蛋白质的多态性作为遗传标记。 如:同工酶、贮藏蛋白 优点: 数量较多,受环境影响小 ?

缺点: 受发育时间的影响、有组织特异性、只反映基因编码区的信息 DNA 分子标记: 简称分子标记以 DNA 序列的多态性作为遗传标记 优点: ? 不受时间和环境的限制 ? 遍布整个基因组,数量无限 ?

不影响性状表达 ? 自然存在的变异丰富,多态性好 ? 共显性,能鉴别纯合体和杂合体 限制性片段长度多态性(restriction fragment length polymorphism , RFLP ) DNA 序列能或不能被某一酶酶切,

基因组学研究的应用前景

基因组学研究的应用前景摘要:基因组学是一门研究基因组的结构,功能及表达产物的学科,基因组的结构不仅是蛋白质,还有许多复杂功能的RNA,包括三个不同的亚领域,及结构基因组学,功能基因组学和比较基因组学。近几年,基因组学在微生物药物,细菌,病毒基因,营养基因方面都有进展,其前景是光明的。 关键词:基因研究未来结构 一、微生物药物产生菌功能基因组学研究进展 微生物药物是一类化学结构和生物活性多样的次级代谢产物,近年来多个产生菌基因组序列已经被测定完成,在此基础上开展的功能基因组研究方兴未艾,并在抗生素生物合成,形态分化,调控,发育与进化及此生代谢产物挖掘等方面有着新的发现,展现出广阔的研究前景,青霉素及其衍生的《》内酰胺类抗生素极大地改善了人类的卫生保健和生活质量,并促进研究人员不断对其工业生产菌株类黄青霉进行遗传改良和提高其产量,从而降低生产成本。经过60年的随机诱变筛选,当前青霉素产量至少提高了三个数量级,同时,青霉素的生物合成机理也得到了较为清晰的阐述,其pcbAB编码的非核糖体肽合酶ACVS~DPcbc编码的异青霉素N合成酶IPNS位于细胞质中,而苯乙酸COA连接酶PenDE编码的IPN酰基转移酶位于特殊细胞器一微体中。 研究发现,青霉素合成基因区域串联扩增,产黄青细霉胞中微体含量增加都可显著提高青霉素产量。然而随机诱变筛选得到的黄青霉工业菌株高产的分子机制尚不明确。为此,2008年荷兰研究人员联合国美国venter基因组研究所对黄青霉wisconsin54—1225进行了基因组测试和分析,并进一步利用DNA芯片技术研究了wisconsin54—1255及其高产菌株DS17690在培养基中是否添加侧链前体苯乙酸情况下的转录组变化,四组数据的比较分析发现,有2470个基因至少在其中一个条件下是差异表达的,根据更为严格的筛选标准,在PPA存在的条件下,高产菌相比测序菌株有307个基因转录是上调的,和生长代谢,青霉素前体合成及其初级代谢和转运等功能相关,另有271个基因显著下调,主要是与生长代谢及发育分化相关的功能基因。 二、乳酸菌基因组学的研究进展

植物基因组学

1.基因组的结构和变异 2.分子标记连锁图谱构建基因 3.QTL定位的原理和方法 4.QTL精细定位 5.基因和QTL的可隆 5.1插入突变方法 5.2图位克隆的方法(含比较图位克隆) 5.3候选基因法 6.资源评估和利用 7.分子标记辅助选择(含分子设计育种) 8.转基因 8.1转基因体系和实证研究 8.2转基因的生态学安全研究 9.比较基因组 9.1标记水平比较基因组 9.2序列水平的比较研究 9.3性状水平的比较研究 9.4功能比较研究 10.***优势研究 10.1遗传学解释 10.2分子生物学解释 11.分子进化(主要是玉米进化) 12.基于连锁不平衡的关联分析 12.1实证研究 12.2方法学研究 13.基因组研究中的一些新技术运用 13.1DNA芯片技术 13.2 DNA shuffling 13.3Gene Trap 13.4 Gene therapy in plants 13.5 TILLING 技术 1.植物基因组的结构和变异 在越来越多的植物基因组被测完后,该研究的重要性逐渐显现,该方面的文章可以说是汗牛充栋.在玉米方面该领域的大牛是Buckler, ES; Messing, J, Dooner HK, Doebley J ; Gaut, BS. 1. Buckler, E. S., Gaut, B. S. and McMullen, M. D. (2006) Molecular and functional diversity of maize. Curr. Opin. Plant Biol. 9, 172-176 这是关于玉米基因组结构的REVIEW文章,先了解大概,在细读研究文章.其任何2个玉米自交系之间的遗传变异大于人和大猩猩之间的差异的经典论断充分说明玉米变异的广泛性.最近因为人类基因组研究的进展而似乎可以改写. 2.Messing J, Dooner HK. Organization and variability of the maize genome. Curr Opin Plant Biol.

实验报告 植物基因组的提取和检测

四川大学实验报告 题目:的提取与检测植物基因组DNA一、实验目的 1.了解真核生物基因组DNA提取的一般原理; 2.掌握基因组DNA提取的方法和步骤。 二、实验原理 1.在液氮中对植物组织进行研磨,破碎细胞; 2.SDS等离子型表面活性剂能溶解膜蛋白而破坏细胞膜,使核蛋白解聚,从而使DNA游离出来; 3.苯酚和氯仿等有机溶剂能使蛋白质变性,并使抽提液分相,因核酸水溶性很强,经离心后即可从抽提液中除去细胞碎片和大部分蛋白质; 4.上清液中加入异丙醇使DNA沉淀,沉淀DNA溶于TE缓冲液中,即得植物基因组DNA溶; 5.DNA的琼脂糖凝胶电泳鉴定:带电荷的物质,在电场中的趋向运动称为电泳。DNA的琼脂糖凝胶电泳可以分离长度为200bp至近50kb的DNA分子。DNA的迁移率(U)的对数与凝胶浓度(T)之间存在反平行线性关系。因此,要有效地分离不同大小的DNA片段,选用适当的琼脂糖凝胶浓度是非常重要的。 三、实验材料 1.设备 移液器,台式高速离心机,水浴锅,陶瓷研钵,1.5ml离心管 2.材料 植物幼嫩叶片 3.试剂 (1)细胞提取液:100mmol/L Tris-HCl, pH8.0, 5mmol/L EDTA, 500mmol/L NaCl, 1.25% SDS,1%β-巯基乙醇(去除酚类) (2)氯仿:异戊醇(24:1) (3)其它试剂:液氮、无水乙醇、 TE缓冲液、异丙醇、洗涤缓冲液 四、方法和步骤 0C水浴(金属浴)中加热备用;μ500L细胞提取液于651、取2、研钵用液氮预冷,新鲜植物叶片(自来水清洗,蒸馏水冲洗干),去除叶脉,剪成细条状,置于研钵中研磨成粉末状(越细越好); 0C预热的细胞提取液中,迅速摇匀,65500、取0.1g粉末(大约两勺半)转移至

豆科比较功能基因组学研究

豆科比较功能基因组学研究 豆科(Leguminosae)为被子植物中仅次于菊科和兰科的三个最大的科之一,约650属,18000种。豆科分为3个亚科:含羞草亚科(Mimosaceae)、云实亚科(Caesalpiniacae)和蝶形花亚科(Papilionaceae)。豆科作物的经济地位仅次于禾本科,但豆科作物是许多发展中国家老百姓主要的蛋白质来源。同时,随着人们对植物来源油脂、蛋白质对人体的健康价值认识的深入,发达国家以及发展中国家中的富裕人群,对豆类食品的需求量正快速增长。但是,豆科经济作物一般基因组较大、且复杂,如大豆为古异源四倍体,单倍体基因组大小为1115 Mb,豌豆的基因组为4300Mb等等;同时,豆科经济作物种类均缺乏有效的遗传操作系统,所有这些对在豆科作物中开展构建物理图谱、图位克隆基因、分子标记辅助育种、基因功能等研究的开展造成严重的障碍。 我国是大豆的起源中心,拥有丰富的资源优势。如何充分挖掘我国已有的3万余份大豆资源中具有重要农艺价值的基因资源,是目前迅速提升我国大豆育种水平停滞不前的一个重要途径;同时研究植物的重要功能基因与农艺性状之间的关系,也是世界各国所普遍关注的一个研究领域。近十几年来,基因组研究方面的进展,已经并正在继续改变整个生命科学领域的面貌。同时有两个模式物种(蒺藜苜蓿(Medicago truncatula),百脉根(Lotus japonicus)正在开展全基因组测序,这是豆科植物科学研究得天独厚的优越条件,加上已经完成全基因组测序工作的拟南芥(Arabidopsis thaliana)、水稻(Oryza sativa)的基因组信息,为深入开展大豆优异基因资源的研究提供了很好的契机。 在自然科学基金重大项目、“863”等项目的支助下,通过国内外合作,初步建成了比较功能基因学研究的平台,包括:大规模突变体库的构建与筛选、基因定位与克隆、穿梭Marker构建、基于温度梯度凝胶电泳(TTGE)的高通量SNP检测、豆科基因组信息库、生物信息学分析平台等关键技术。为开展对重要农艺性状的农作物比较基因组研究打下基础。 依托现有的平台,我们实验室已获得以下阶段性成果: (1)已获得了34个跨5个豆科物种的穿梭Marker (2)成功地在大豆中克隆了6个花型发育的关键调控基因 (3)利用百脉根与豌豆的共线性关系,在豌豆中克隆了花型(腹背性)控制基因。 关键词:大豆豆科模式物种比较功能基因组

宏基因组学的一般研究策略

宏基因组学的一般研究策略 摘要: 宏基因组学是目前微生物基因工程的一个重要方向与热点。它把微生物的总群体特性与基因组学实验手段结合了起来,包括从环境样品中提取总DNA、再用可培养的宿主微生物建立文库及筛选目的克隆和基因。该法是研究不可培养微生物、寻找新的基因和开发新活性产物的重要新途径。它避开了微生物分离、纯化和培养的步骤,大大扩展了微生物资源的利用范围。本文旨在介绍宏基因组学的一般研究方法并结合我们的实验情况,对这一崭新领域中的最新研究策略进行了简要综述。 关键词: 宏基因组学, 不可培养微生物, 文库构建, 文库筛选,研究策略 Strategies for accessing metagenomics for desired applications Abstract: Metagenomics is a new field of microbial genetic engineering. It has the characteristics of microbial ecology and the methodology of genomics. Metagenomics includes genomic DNA isolation, library construction and screening strategies, and can be used in the discovery of new gene and biocatalysts and in the study of uncultured microorganism. Metagenomics can overcome the advantages of isolation and cultivation procedures in traditional microbial method, and thus greatly broaden the space of microbial resource utilization. In this paper, we mainly reviewed the metagenomic methodology, together with the latest advances and novel strategy in this research field. Keywords:Metagenomics; Uncultured microorganism;Library construction;Library screening Research strategies 大自然中蕴藏着无数具有重要价值的微生物及其活性产物,也是新基因及生物学资源的重要源泉,对其进行研究成为微生物学和分子生物学研究的一个重要方向。然而人们现在能够培养与利用的不到环境中总微生物的1%[1]。宏基因组学(metagenomics)是直接从环境样品中提取全部微生物的总DNA, 避开了分离、纯化和培养微生物的过程来构建宏基因组文库,用基因组学的研究策略来研究环境样品中的总微生物的组成及其在群落中的功能等。现在,宏基因组学技术方法已在微生物多样性,微生物细胞间的相互作用,新基因和新型生物催化剂的开发,新的抗生素的开发及环境生态等方面得到了广泛应用[2]。本文旨在介绍宏基因组学的一般实验方法并结合我们的研究情况,对这一崭新领域中的最新研究策略进行了简要综述。深化了我们对这一学科的认识,促进了该学科的进步。 1 宏基因组学研究策略 1.1宏基因组学概要 宏基因组学是Handelsman等于1998年提出的[3], 可见是一门很新的学科,其随着基因组实验手段,生物信息学和测序技术等的日新月异也迅猛发展了起来,这个新学科是以环境样品的总微生物基因组为实验对象,通过测序分析、文库评价、产活性物质及其基因的克隆的获取和基因功能的鉴别,对微生物种群组成与生物量、生态学关系、生物化学关系与环境关系以及功能活性进行研究[4]。其主要过程包括样品和基因的富集和提取; 宏基因组文库的构建; 目的基因的筛选; 目的基因活性产物的表达(图1)。 1.2 微生物及其基因的富集 在文库筛选过程中由于目的基因比例较小, 对环境中微生物的富集不但可提高基因总量,有利于基因的提取,还可增加目的基因的比例,如Kouker 等用橄榄油富集产脂肪酶的微生物收到了很好的效果[5 ],橄榄油不仅可作为底物,还可诱导脂肪酶的合成。目前富集技术主要分为细胞水平和基因水平。其中细胞水平主要是用选择培养基来富集某些微生物, 常