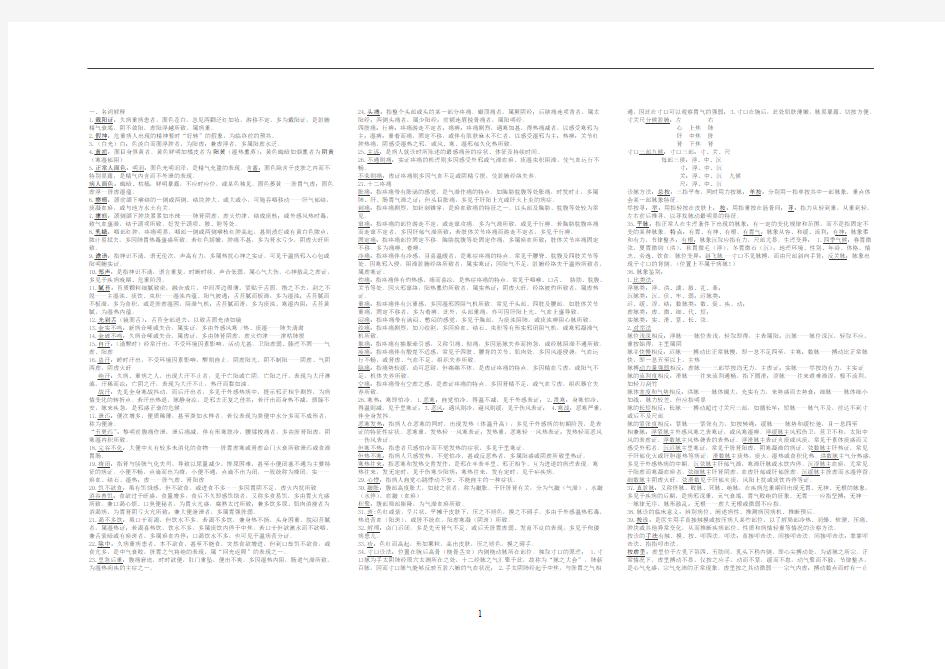

中诊期中复习重点

一、名词解释

1.戴阳证:久病重病患者,面色苍白,忽见两颧泛红如妆,游移不定,多为戴阳证,是脏腑精气衰竭,阴不敛阳,虚阳浮越所致,属病重。

2.假神:危重病人出现的精神暂时“好转”的假象,为临终前的预兆。

3.(白光)白:色淡白而面浮肿者,为阳虚;兼虚浮者,多属阳虚水泛。

4.黄疸:面目身俱黄者。黄色鲜明如橘皮者为阳黄(湿热熏蒸);黄色晦暗如烟熏者为阴黄(寒湿郁阻)

5.正常人面色:明润:面色光明润泽,是精气充盈的表现。含蓄:面色隐含于皮肤之内而不特别显露,是精气内含而不外泄的表现。

病人面色:晦暗、枯槁,鲜明暴露,不应时应位,或某色独见。面色萎黄--脾胃气虚;面色虚浮--脾虚湿蕴。

6.瘿瘤:颈前颌下喉结的一侧或两侧,结块肿大,或大或小,可随吞咽移动——肝气郁结,痰凝血瘀,或与地方水土有关。

7.瘰疬:颈侧颌下肿块累累如串珠——肺肾阴虚,虚火灼津,结成痰核;或外感风热时毒,致气血壅滞,结于颈项所致。好发于颈项、腋、胯等处。

8.乳蛾:咽部红肿,疼痛明显,咽部一侧或两侧喉核红肿高起,甚则溃烂或有黄白色脓点,脓汁易拭去,多因肺胃热毒壅盛所致。若红色娇嫩,肿痛不甚,多为肾水亏少,阴虚火旺所致。

9.谵语:指神识不清,语无伦次,声高有力,多属热扰心神之实证。可见于温病邪入心包或阳明腑实证。

10.郑声:是指神识不清,语言重复,时断时续,声音低弱,属心气大伤,心神散乱之虚证,多见于疾病晚期、危重阶段。

11.腻苔:苔质颗粒细腻致密,融合成片,中间厚边周薄,紧贴于舌面,揩之不去,刮之不脱——主湿浊、痰饮、虫积——湿浊内蕴、阳气被遏;舌苔腻而板滞,多为湿浊;舌苔腻而不板滞,多为食积,或是脾虚湿困,阻滞气机;舌苔腻而滑,多为痰浊、寒湿内阻;舌苔黄腻,为湿热内蕴。

12.光剥舌(镜面舌):舌苔全部退去,以致舌面光洁如镜

13.金实不鸣:新病音哑或失音,属实证,多由外感风寒/热、痰湿——肺失清肃

14.金破不鸣:久病音哑或失音,属虚证,多由肺肾阴虚,虚火灼津——津枯肺损

15.自汗:(清醒时)经常汗出,不受环境因素影响,活动尤甚。卫阳虚弱、腠理不固——气虚、阳虚

16.盗汗:睡时汗出,不受环境因素影响,醒则自止。阴虚阳亢、阴不制阳——阴虚、气阴两虚,阴虚火旺

绝汗:久病、重病之人,出现大汗不止者,见于亡阳或亡阴。亡阳之汗,表现为大汗淋漓,汗稀而凉;亡阴之汗,表现为大汗不止,热汗而黏如油。

战汗:先见全身寒战抖动,而后汗出者,多见于外感热病中,提示邪正相争剧烈,为病情变化的转折点。若汗出热退,脉静身凉,是邪去正复之佳兆;若汗出而身热不减,烦躁不安,脉来疾急,是邪盛正衰的危候。

17.泄泻:便次增多,便质稀薄,甚至粪如水样者。若仅表现为粪便中水分多而不成形者,称为便溏。

“五更泻”:黎明前腹痛作泄,泄后痛减,伴有形寒肢冷,腰膝梭痛者,多由脾肾阳虚,阴寒湿内积所致。

18.完谷不化:大便中夹有较多未消化的食物——脾胃虚寒或肾虚命门火衰所致泄泻或食滞胃肠。

19.癃闭:指肾与膀胱气化失司,导致以尿量减少,排尿困难,甚至小便闭塞不通为主要特征的病证。小便不畅,点滴而出为癃,小便不通,点滴不出为闭,一般统称为癃闭。实——瘀血、结石、湿热;虚——脾气虚、肾阳虚

20.饥不欲食:虽有饥饿感,但不欲食,或进食不多——多因胃阴不足,虚火内扰所致

消谷善饥:食欲过于旺盛,食量增多,食后不久即感饥饿者,又称多食易饥,多由胃火亢盛所致。兼口渴心烦、口臭便秘者,为胃火亢盛,腐熟太过所致;兼多饮多尿、肌肉消瘦者为消渴病,为胃肾阴亏火亢所致;兼大便溏泄者,多属胃强脾弱。

21.渴不多饮:虽口干而渴,但饮水不多。若渴不多饮,兼身热不扬,头身困重,脘闷苔腻者,属湿热证;若渴喜热饮,饮水不多,多属痰饮内停于中焦。若口干但欲漱水而不欲咽,兼舌紫暗或有瘀斑者,多属瘀血内停;口渴饮水不多,也可见于温病营分证。

22.除中:久病重病患者,本不欲食,甚至不能食,突然食欲增进,但到口却饥不欲食,或食亢多,是中气衰败,脾胃之气将绝的表现,属“回光返照”的表现之一。

23.里急后重:腹痛窘迫,时时欲便,肛门重坠,便出不爽。多因湿热内阻,肠道气滞所致,为湿热痢疾的主症之一。24.头痛:指整个头部或头的某一部分疼痛。癫顶痛者,属厥阴经;后脑痛连项背者,属太

阳经;两侧头痛者,属少阳经;前额连眉棱骨痛者,属阳明经。

四肢痛:行痹:疼痛游走不定者;痛痹:疼痛剧烈,遇寒加甚,得热痛减者,以感受寒邪为

主;湿痹:重着而痛,固定不移,或伴有肌肤麻木不仁者,以感受湿邪为主;热痹:关节红

肿热痛,阴感受湿热之邪,或风、寒、湿邪郁久化热所致。

25.主诉:是病人就诊时所陈述的最感痛苦的症状、体征及持续时间。

26.不通则痛:实证疼痛的机理则多因感受外邪或气滞血瘀、痰湿虫积阻滞,使气血运行不

畅。

不荣则痛:虚证疼痛则多因气血不足或阴精亏损,使脏腑经络失养。

27.十二疼痛

胀痛:指疼痛带有胀满的感觉,是气滞作痛的特点。如胸胁脘腹等处胀痛,时发时止,多属

肺、肝、肠胃气滞之证;但头目胀痛,多见于肝阳上亢或肝火上炎的病症。

刺痛:指疼痛剧烈,如针刺锥穿,是瘀血致痛的特征之一。以头部及胸胁、脘腹等处较为常

见。

窜痛:指疼痛的部位游走不定,或走窜攻痛。多为气滞所致,或见于行痹。若胸胁脘腹疼痛

而走窜不定者,多因肝郁气滞所致;若肢体关节疼痛而游走不定者,多见于行痹。

固定痛:指疼痛部位固定不移。胸胁脘腹等处固定作痛,多属瘀血所致;肢体关节疼痛固定

不移。多为痛痹、着痹。

冷痛:指疼痛伴有冷感,且喜温暖者,是寒症疼痛的特点。常见于腰脊、脘腹及四肢关节等

处。因寒邪入侵,阻滞脏腑经络所致者,属实寒证;因阳气不足,脏腑经络失于温煦所致者,

属虚寒证。

灼痛:指疼痛伴有灼热感,痛而喜凉,是热症疼痛的特点。常见于咽喉、口舌、胁肋、脘腹、

关节等处。因火邪窜络,阳热熏灼所致者,属实热证;阴虚火旺,经络被灼所致者,属虚热

证。

重痛:指疼痛伴有沉重感,多因湿邪困阻气机所致。常见于头部、四肢及腰部。如肢体关节

重痛,固定不移者,多为着痹。此外,头部重痛,亦可因肝阳上亢、气血上壅导致。

闷痛:指疼痛带有满闷、憋闷的感觉,多见于胸部,为痰浊阻肺,或痰浊痹阻心脉所致。

绞痛:指疼痛剧烈,如刀绞割,多因瘀血、结石、虫积等有形实邪闭阻气机,或寒邪凝滞气

机所致。

掣痛:指疼痛有抽掣牵引感,又称引痛、彻痛,多因筋脉失养而拘急,或经脉阻滞不通所致。

痠痛:指疼痛伴有酸楚不适感,常见于四肢、腰背的关节、肌肉处。多因风湿侵袭,气血运

行不畅,或肾虚、气血不足,组织失养所致。

隐痛:指痛势较缓,尚可忍耐,但绵绵不休,是虚证疼痛的特点。多因精血亏虚,或阳气不

足,机体失养所致。

空痛:指疼痛带有空虚之感,是虚证疼痛的特点。多因肾精不足,或气血亏虚,组织器官失

养所致。

28.寒热:寒即怕冷。1.恶寒:自觉怕冷,得温不减,见于外感表证;2.畏寒:身寒怕冷,

得温则减,见于里寒证;3.恶风:遇风则冷,避风则缓,见于伤风表证;4.寒战:恶寒严重,

伴全身发抖。

恶寒发热:指病人在恶寒的同时,出现发热(体温升高),多见于外感病的初期阶段,是表

证的特征性症状。恶寒重,发热轻--风寒表证;发热重,恶寒轻--风热表证;发热轻而恶风

--伤风表证。

但寒不热:指患者只感怕冷而不觉发热的症状,多见于里寒证。

但热不寒:指病人只感发热,不觉怕冷,甚或反恶热者,多属阳盛或阴虚所致里热证。

寒热往来:指恶寒和发热交替发作,是邪在半表半里、邪正相争、互为进退的病理表现。寒

热往来,发无定时,见于伤寒少阳病;寒热往来,发有定时,见于疟疾病。

29.心悸:指病人自觉心跳悸动不安、不能自主的一种症状。

30.臌胀:腹部高度胀大,如鼔之状者,称为臌胀。于肝脾肾有关,分为气臌(气滞),水臌

(水停),血臌(血瘀)

积聚:腹部局部膨隆,为气滞血瘀所致。

31.斑:色红或紫,呈片状,平摊于皮肤下,压之不褪色,摸之不碍手。多由于外感温热邪毒,

热迫营血(阳斑),或脾不统血,阳虚寒凝(阴斑)所致。

32.解颅:卤门迟闭。多是先天肾气不足,或后天脾胃虚弱、发育不良的表现,多见于佝偻

病患儿。

33.疹:色红而高起,形如栗粒,高出皮肤,压之褪色,摸之碍手。

34.寸口诊法:位置在腕后高骨(桡骨茎突)内侧桡动脉所在部位。独取寸口的原理:1.寸

口脉为手太阴肺经原穴太渊所在之处,十二经脉之气汇聚于此,故称为“脉之大会”,肺朝

百脉,因而寸口脉气能够反映五脏六腑的气血状况;2.手太阴肺经起于中焦,与脾胃之气相

通,因此在寸口可以观察胃气的强弱;3.寸口在腕后,此处肌肤薄嫩,脉易暴露,切按方便。

寸关尺分候脏腑:左右

心上焦肺

肝中焦脾

肾下焦肾

寸口三部九候:寸口三部:寸、关、尺

每部三侯:浮、中、沉

寸:浮、中、沉

关:浮、中、沉九候

尺:浮、中、沉

诊脉方法:总按:三指平布,同时用力按脉;单按:分别用一指单按其中一部脉象,重点体

会某一部脉象特征。

举按寻:举:用指轻按在皮肤上;按:用指重按在筋骨间;寻:指力从轻到重,从重到轻,

左右前后推寻,以寻找脉动最明显的特征。

35.平脉:指正常人在生理条件下出现的脉象;有一定的变化规律和范围,而不是指固定不

变的某种脉象。特点:有胃、有神、有根。有胃气:脉象从容、和缓、流利;有神:脉象柔

和有力,节律整齐;有根:脉象沉取应指有力,尺部尤显。生理变异:1.四季气候:春胃微

弦,夏胃微钩(洪),秋胃微毛(浮),冬胃微石(沉);地理环境、性别、年龄、体格、情

志、劳逸、饮食。脉位变异:斜飞脉--寸口不见脉搏,而由尺部斜向手背;反关脉:脉象出

现于寸口的背侧。(位置上不属于病脉!)

36.脉象鉴别:

1.比类法:

浮脉类:浮、洪、濡、散、芤、革;

沉脉类:沉、伏、牢、弱;迟脉类:

迟、缓、涩、结;数脉类:数、促、疾、动;

虚脉类:虚、微、细、代、短;

实脉类:实、滑、紧、长、弦。

2.对举法

脉位浅深相反:浮脉——脉位表浅,轻取即得,主表属阳;沉脉——脉位深沉,轻取不应,

重按始得,主里属阴

脉率快慢相反:迟脉——搏动比正常脉慢,即一息不足四至,主寒;数脉——搏动比正常脉

快,即一息五至以上,主热

脉搏动力量强弱相反:虚脉——三部举按均无力,主虚证;实脉——举按均有力,主实证

脉的流利度相反:滑脉——往来流利通畅,指下圆滑;涩脉——往来艰难滞涩,极不流利,

如轻刀刮竹

脉体宽度和气势相反:洪脉——脉体阔大,充实有力,来势盛而去势衰;细脉——脉体细小

如线,脉力较差,但应指明显

脉的长短相反:长脉——搏动超过寸关尺三部,如循长竿;短脉——脉气不及,前达不到寸

或后不及尺部

脉的紧张度相反:紧脉——紧张有力,如按转绳;缓脉——脉势和缓松弛,且一息四至

相兼脉:浮紧脉主外感风寒之表寒证,或风寒湿痹。浮缓脉主风邪伤卫,营卫不和,太阳中

风的表虚证。浮数脉主风热袭表的表热证。浮滑脉主表证夹痰或风痰,常见于素体痰盛而又

感受外邪者。沉迟脉主里寒证,常见于脾肾阳虚,阴寒凝滞的病证。弦数脉主肝热证,常见

于肝郁化火或肝胆湿热等病证。滑数脉主痰热,痰火,湿热或食积化热。洪数脉主气分热盛,

多见于外感热病的中期。沉弦脉主肝郁气滞,寒滞肝脉或水饮内停。沉涩脉主血瘀,尤常见

于阳虚而寒凝血瘀者。弦细脉主肝肾阴虚,血虚肝郁或肝郁脾虚。沉缓脉主脾虚而水湿停留。

细数脉主阴虚火旺。弦滑数见于肝郁夹痰,风阳上扰或痰饮内停等证。

37.真脏脉:又称怪脉、败脉、死脉、绝脉,在疾病危重期间出现无胃、无神、无根的脉象,

多见于疾病的后期,是病邪深重,元气衰竭,胃气败绝的征象。无胃——应指坚搏;无神—

—脉律无序,脉形散乱;无根——虚大无根或微弱不应指。

38.脉诊的临床意义:辨别病位、阐述病性、推测病因病机、推断预后。

39.按诊:是医生用手直接触摸或按压病人某些部位,以了解局部冷热、润燥、软硬、压痛、

肿块或其他异常变化,从而推断疾病部位、性质和病情轻重等情况的诊察方法。

按诊的手法有触、摸、按、叩四法。叩法:直接叩击法、间接叩击法。间接叩击法:拳掌叩

击法、指指叩击法。

按虚里:虚里位于左乳下第四、五肋间,乳头下稍内侧,即心尖搏动处,为诸脉之所宗。正

常情况下,虚里搏动不显,仅按之应手,动而不紧,缓而不怠,动气聚而不散,节律整齐,

是心气充盛,宗气充沛的正常现象。虚里按之其动微弱——宗气内虚;搏动数点而时有一止

——宗气不守;动而应衣,按之弹手——宗气外泄;虚里搏动停止——心肺气绝。

40.瘕聚:腹内肿块推之可移,或痛无定处,聚散不定者,为瘕聚,病属气分。

癥积:凡肿块痛有定处,推之不移者,为癥积,病属血分。

41.症:包括症状与体征。症状是病人自身感觉的异常变化;体征是客观检测出来的异常征象。

病:是对疾病发生发展全过程的特点和规律的病理概括。证:是对疾病发展到某一阶段的病因、病位、病性、及病势等所作的高度概括。

病、证、症之间的关系:证是疾病所处某一阶段的病理概括;症构成证和病,症是诊断疾病和辨别证候的最基本的要素;病的全过程可形成不同的证,而同一证又可见于不同的病之中,病与证具有纵横交错的相互关系,因此临床上有同病异证、异病同证、异病异证、同病同证等情况

42.病案:又称病历,史称诊籍,是对医疗过程的真实记录。

43.《难经》提出寸口脉法;西汉名医淳于意创立“诊籍”;西晋·王叔和所著《脉经》是我国现存最早的脉学专著;宋·许叔微《伤寒九十论》记载病案90例;元·《敖氏伤寒金镜录》为论舌的第一部专著;张介宾著《景岳全书》,“十问歌”;李时珍·《濒湖脉学》详述了二十七脉;喻嘉言《寓意草》(议病式)。

44.中医诊断的原则:整体审察,四诊合参,病症结合(辨病与辩证相结合)。

二、问答题

0.神的分类有几种?各有何临床表现及临床意义?

1.得神:又称“有神”,是精充气足神旺的反映。【临床表现】目光明亮,目珠灵活,神志清楚,表情自然,面色荣润,形体丰满,体态自如。【临床意义】正气充足,精气充盛,脏腑机能正常,见于健康人或轻病病人。

2.少神:又叫“神气不足”,是精气轻度损伤的反映。【临床表现】两目乏神,目珠少动,精神萎靡,思维迟钝,面色少华,肌肉松软,动作迟缓。【临床意义】正气不足,脏腑机能较弱。多见于轻病或重病恢复期病人,亦可见于体虚者及正常人劳累之后。

3.失神:又称“无神”,临床有精亏神衰和邪盛神乱之分。(1)精亏肾衰而失神【临床表现】目光晦暗,目珠呆滞,精神萎靡,反应迟钝,表情淡漠,面色晦暗,形体赢瘦,动作艰难;或意识模糊,口开目闭,手撒遗尿。【临床意义】多因正气大伤,脏腑机能衰竭所致,是病情重笃之象,多见于久病、重病病人,预后不良。

(2)邪盛神乱而失神【临床表现】神昏谵语,循衣摸床、撮空理线;或猝倒神昏,牙关紧闭,两手握固,大小便闭。【临床意义】多因邪气亢盛,扰乱心神或肝风挟痰,蒙蔽清窍所致。属于脏腑功能严重障碍,多见于急性重病病人。

4.假神:假神是重危病人出现的精神暂时“好转”的假象,为临终前的预兆。【临床表现】目光晦暗,突然变为目光明亮,浮光外露;神志昏迷或精神萎靡,突然变为神志清楚,精神躁动;不欲语言,语声低微断续,突然变为言语不休,语声清亮;面色晦暗,突然变为颧赤如妆;毫无食欲或食量减少,突然变为食欲增强甚至暴饮暴食。【临床意义】提示脏腑精气衰竭已极,正气将脱,阴不敛阳,虚阳外越,阴阳即将离绝。故古人将其比作“回光返照”、“残灯复明”。

5.神乱:“神志异常”,主要包括五种情况。(1)烦躁昏谵型【临床表现】烦躁不安、神昏谵妄。【临床意义】属热扰心神的实证,常见于温病热人心包或伤寒阳明热盛时。(2)恐惧焦虑型【临床表现】时时恐惧,焦虑不安,心悸气促,不敢独处一室。【临床意义】属心胆气虚的虚证,见于脏躁病人。(3)狂躁妄动型【临床表现】狂躁妄动,胡言乱语,打人骂詈,不避亲疏,少寐多梦。【临床意义】属痰火扰心,常见于狂病病人。(4)精神抑郁型【临床表现】精神抑郁、表情淡漠,神识痴呆,喃喃自语,哭笑无常,悲观失望。【临床意义】属气郁痰凝,蒙闭心神,或因先天禀赋所致,常见于郁病、癫病及先天痴呆病人等。(5)神昏抽搐型【临床表现】突然昏倒,四肢抽搐,口吐涎沫,两目上视,移时苏醒,醒后如常人。【临床意义】多因肝风挟痰,闭阻清窍所致,常见于痫病病人。

1.试述青、赤、黄、白、黑五色的临床主病?

(1)赤色:主热证,戴阳证。满面通红--实热证;午后两颧潮红--阴虚证;久病重病面色苍白而两颧泛红如妆--戴阳证

(2)白色:主虚证(气、血)、寒证。面色淡白无华--血虚证失血症;面色白而有光略带虚浮--阳虚水泛;面色苍白--阳气暴脱阴寒内盛

(3)黄色:主虚证、湿证。面色萎黄--脾胃气虚;面黄虚浮--脾虚湿蕴;面目一身俱黄--黄疸病

(4)青色:主寒证、痛证、瘀血、惊风。面色淡青或面色青黑--寒盛,痛剧;面色与口唇青紫--心气心阳虚衰,血行瘀阻;面色青黄--肝郁脾虚;小儿眉间鼻柱唇周发青--惊风(5)黑色:主肾虚、寒证、水饮、瘀血。面黑暗--多属肾阳虚;面黑焦干--多属肾阴虚;眼眶周围发黑--肾虚水饮内停或寒湿带下;面色黧黑肌肤甲错--血瘀日久。

2.临床常见的舌色有哪几种?各提示哪些临床意义?

(1)淡红舌:淡红舌为正常人气血调和的征象。疾病情况下见舌色淡红,为疾病初起,病

情轻浅,尚未伤及气血及脏腑

(2)淡白舌:主虚证、寒证。可见于气虚、血虚或气血两虚、阳虚等

(3)红、绛舌:主热证。舌色红或绛有表热、里热、实热、虚热之分,舌色愈红,热势愈

甚。舌边尖稍红——表热证;舌尖红赤破碎——心火上炎;两边红赤——肝经热盛;舌红绛

有苔——实热;舌红绛少苔无苔——虚热

(4)青紫舌:主气血运行不畅,瘀血内停;绛紫——营血热盛、瘀热;淡青紫——气血亏

虚、阳气不足,血脉瘀滞;淡红而紫,或瘀斑、瘀点——瘀血内阻;先心病、药物、食物中

毒等

3.临床常见的苔色有哪几种?各提示哪些临床意义?

(1)白苔:主表证、寒证。正常舌苔。薄白苔——正常、表证;白滑——寒湿、阳虚水湿

内停;白厚腻——湿浊、痰饮、食积;厚白腻而干——湿浊中阻,津气不得宣化;积粉苔—

—秽浊湿邪与热毒相结;苔白燥裂——燥热伤津

(2)黄苔:淡黄苔为热轻,深黄苔为热重,焦黄苔为热极;苔薄黄——表热证;苔黄白相

兼——表里相兼;苔黄腻(黄腻苔)——痰饮、湿浊、食积化热;苔黄粘腻——痰涎、湿浊

与邪热交结;苔淡黄而滑(黄滑苔)——阳虚寒湿、痰饮化热、气血虚+湿热;黄糙苔、黄

瓣苔、黄黑相兼——邪热伤津、燥结腑实

(3)灰黑苔:主里热或里寒的重证。热极伤阴;阳虚阴盛;肾阴亏损,痰湿久郁;白腻灰

黑——阳虚寒湿、痰饮内停;黄腻灰黑——湿热内蕴,日久不化;焦黑干燥,舌起芒刺——

热极津枯;黄赤兼黑(霉酱苔)——宿食湿浊化热,熏蒸秽浊上泛、血瘀气滞、湿热夹痰

4.试述胖大舌、瘦薄舌、齿痕舌、裂纹舌、点刺舌的临床意义?

(1)胖大舌——水湿停滞。色白——气虚、阳虚;色红——里热

(2)瘦薄舌——气血两虚(色淡);阴虚火旺(色红绛,舌干少苔或无苔)

(3)齿痕舌——舌体胖大,舌色淡白,伴有齿痕——多为气虚、阳虚;舌体不胖,有齿痕,

舌质嫩者——多属脾虚、气虚或气血两虚

(4)点、刺舌——阳热亢盛、血分热盛;根据点刺所在部位,可推测热在何脏;观察点刺

颜色,估计气血运行情况及疾病的程度(5)裂纹舌——由精血亏虚、阴津耗损、舌体失养、

舌面乳头萎缩或组织皲裂所致,全身营养不良的表现;舌色浅淡而裂——血虚;舌色红绛而

裂——热盛伤津,阴津耗损;舌淡白胖嫩有齿痕、裂纹——脾虚湿浸

5.试述寒痰、热痰、燥痰、湿痰的临床特点及临床意义?

(1)寒痰:白、清、稀——外寒伤阳,津凝不化;内寒,脾阳不足(2)热痰:黄、稠、浊

——热邪煎津;(3)湿痰:白、滑、多、易咯——脾失健运,湿聚为痰;(4)燥痰:粘、少、

难咯——燥邪伤津,或阴虚津亏

6.谵语、郑声在临床特征、临床意义方面如何区别?

(1)谵语:神识不清,语无伦次,声高有力——热扰心神(2)郑声:神志不清,语言重复、

时断时续声低无力——心气大伤

7.试述恶寒发热、但寒不热、但热不寒、寒热往来的临床意义?

(1)恶寒发热:是表证的特征性症状,“有一分恶寒便有一分表证”。恶寒重发热轻——风寒

表证(表寒证);发热重恶寒轻——风热表证(表热证);恶风而发热轻——伤风表证(表虚

证);除于感邪性质有关,还与感邪轻重有关(2)但寒不热:新病畏寒(里实寒证)——寒

邪直中,阳气郁遏;久病畏寒(里虚寒证)——阳气虚衰,失于温煦(3)但热不寒:壮热:

高热(>39℃),持续不退,常兼见大汗、口大渴、脉洪大(阳明四大症),阳明经证气分证

(里实热证)。微热:轻度发热(<38℃),或仅自觉发热,见气虚、血虚、阴虚、气郁等(4)

寒热往来:恶寒发热交替发作——半表半里证;寒热往来无定时:少阳病半表半里证;寒热

往来有定时:多见于疟疾病

8.临床潮热可分为哪几种类型?各提示什么临床意义?

潮热:定时发热或定时热甚,如潮汐之有定时。

阳明潮热(日晡潮热):下午3-5时发热,热势较高,伴腹满、便秘等,属阳明腑实证;

阴虚潮热(骨蒸潮热):午后或入夜低热,有热自骨内向外蒸发的感觉,常伴见颧红,消瘦,

盗汗,舌红少苔等,属阴虚火旺;

湿温潮热:身热不扬,午后尤甚,并伴见身重,脘痞,苔腻等症,属湿热蕴结,湿温病。

9.试述胀痛、刺痛、重痛、隐痛、灼痛、冷痛、空痛的临床意义?

(1)胀痛:疼痛兼胀感——气滞;(2)刺痛:痛如针刺——瘀血。(3)冷痛:痛有冷感而

喜暖——寒证(实寒、虚寒)。(4)灼痛:痛有灼热感而喜凉——热证(实热、虚热)。(5)

隐痛:疼痛不甚剧烈,绵绵不休——虚证(胃、肝、腹、龈、喉)。(6)空痛:疼痛兼有空

虚感——虚证(脑、胃、肾)(7)重痛:疼痛兼有沉重感——湿邪(头、肢、腰、全身);

肝阳上亢(头重)

10.试述浮脉、沉脉、数脉、迟脉、虚脉、实脉、滑脉、弦脉、洪脉、细脉的临床特征、临

床意义?

(1)浮脉:特征:轻取即得,重按稍减而不空;意义:主表证。虚证(浮而无力)。(2)沉

脉:特征:轻取不应,重按始得;意义:主里证。有力为里实——邪郁于里,气血内困;无

力为里虚——正气不足,鼓动无力(3)迟脉:特征:脉来迟慢,一息不足四至(<60次/分)。

意义:主寒证——有力实寒,无力虚寒。(4)数脉:特征:脉来急促,一息五至以上(90~120

次/分)。意义:主热证——有力实热,无力虚热(5)洪脉:特征:脉体宽大,充实有力,

状若波涛汹涌,来盛去衰。意义:气分热盛——内热充斥,脉道扩张,气盛血涌(6)细脉(小

脉) :特征:脉细如线,应指明显。意义:气血两虚,诸虚劳损——血虚脉道不充,气虚则

无力鼓动;湿病——湿邪遏阻脉道(7)实脉:特征:三部脉举按均有力。意义:实证。(8)

虚脉:特征:三部脉举之无力,按之空虚。意义:虚证(9)滑脉:特征:往来流利,应指

圆滑,如盘走珠。意义:痰饮、食积、实热;青壮年;妊娠脉(10)弦脉:特征:端直以长,

如按琴弦(紧张度高)。意义:肝胆病,诸痛,痰饮,疟疾。生理性:春季、老人

脉

纲

脉

名

脉象特征临床意义

浮

脉

类

浮

举之有余,按之不足,轻取即得,重按

稍减

主表证,亦主虚证

洪

脉来浮大,充实有力,状如波涛汹涌,

来盛去衰

气分热盛,亦主邪盛正衰

濡

浮而细软,搏动力弱,不任重按,按之

则无

主虚,又主湿

散浮散无根,稍按则无,至数不齐元气离散,脏腑之气将绝

芤浮软大中空,如按葱管主失血,伤阴

革浮而弦硬,中空外坚,如按鼓皮精血亏虚

沉

脉

类

沉

举之不足,按之有余,轻取不应,重按

始得

里证

伏

脉位深沉,重手推筋按骨始得,甚则伏

而不见

邪闭,厥证,痛极

牢

脉形沉而实宽大弦长,轻取中取均不

应,沉取始得,坚着不移

阴寒内实,疝气癥瘕

迟

脉

类

迟脉来迟慢,一息不足四至寒证

缓

一息四至,来去缓怠。其脉率稍慢于正

常脉而快于迟脉

主湿证,脾胃虚弱,亦主热

涩脉细而缓,往来艰涩不畅,如轻刀刮竹气滞血瘀,精伤血少,夹食,夹痰

结脉来缓慢而时一止,止无定数阴盛气结,寒痰血瘀。亦主气血虚衰

数

脉

类

数脉来急促,一息五~六至热证,亦主虚证

促脉来数而时一止,止无定数

阳盛实热,气血痰饮宿食停滞,亦主脏

气虚弱,阴血衰少

疾脉来急疾,一息七~八至主阳极阴竭,元气将脱。亦主热盛阳极

动脉形如豆,厥厥动摇,滑数有力痛,惊

虚

脉

类

虚三部脉举之无力,按之空虚虚证,气血两虚及脏腑诸虚

微极细极软,按之欲绝,若有若无气血大虚,阳气衰微

细脉细如线,但应指明显气血两虚,诸虚劳损,主湿

代脉来中止,止有定数,良久方来

脏气衰微,亦主风证、痛证,七情惊恐,

跌打损伤

弱极软而沉细气血不足

短首尾俱短,不及三部有力为气郁,无力为气损

实

脉

类

实三部脉举按均有力实证

滑往来流利,如珠走盘,应指圆滑痰饮,食滞,实热

紧脉来紧张,状如牵绳转索寒,痛,宿食

长脉形长,首尾端直,超过本位肝阳有余,阳盛内热

弦端直而长,如按琴弦肝胆病,诸痛,痰饮,疟疾。亦主虚劳

小学四年级语文期中质量分析 一、基本情况 2020年6月18日8:30至10:30,振太镇中心小学四一班参加全镇语文下学期期中统一考试。班级科任教师交叉监考,流水作业评卷。成绩是客观、公正、公平的,能反映学生实际学业水平。四一班50名学生全部参加考试,参考率100%。平均69.77分,最高93.5分,最低15分;及格41人,及格率82%;良好15人,良好率36;优秀3人,优秀率6%。全镇10个同年级教学班综合排名第6名,与上学期期末持平。 二、试题分析 <一>用斜线划去加点字错误的读音。比值4.5%。 考查“瞥见、譬如、绮丽、不懈、脾气、碑文、绽放、金辉、慰藉”的读音。错误原因有漏做、选择错误。 <二>看拼音,写词语。比值9% 要求看拼音,写出“怒吼、狂吠、敏捷、解闷、遭殃、藤萝、朦胧、健康、双翼”10个词语。错因在空着不会写、写出的词语出现错别字。 <三>写同音字。比值8%。 考查到“篱笆、离开、琉璃、厘米”“屋檐、严格、语言、沿路”“芳香、纸箱、相互、家乡”“谷穗、年岁、粉碎、隧道”四组同音字。丢分是在词语中写不出准确的字。 <四>给下列字加偏旁组成新字再组词。比值9%。

考查给“肖、我、曼”部件各加三个偏旁,再组词。问题出在识字量、词汇量不足或者组词出错。 <五>把词语补充完整,再选词填空。比值16%。 考查到“房前屋后、天马行空、绿草如茵、高楼林立、车水马龙、依山傍水、鸡犬相闻、毫不相干、茹毛饮血、慢条斯理、耀武扬威、不紧不慢”12个词语的搭配,以及其在4句话中的具体应用。错在对词语积累量的不足,填不出来或者出现错别字;选填时对句子语言环境的应用不准确。错得最多的是“天马行空”填不出来,有导致后边选词填空无从下手。做这种类型的题,应该先填句子,后补充词语。 <六>查字典,按要求填空。比值6%。 考查涉及部首、音序、选择已经给出的字义打钩。错在音序与音节混淆、大写字母与声母混淆、选词义不符合要求。 <七>给下列句子排序。比值5%。 给五句话排序。错在找不到按“枫树到松树”“从叶子到果子”及“从总体到部分”的顺序排序。更有粗心大意的学生,把同一个序号写了两处,甚至把序号填到了莫须有的7、8句。 <八>根据课文内容填空。比值6%。 考查到“日积月累”、课文要求要背诵的内容。错误以背不出、错别字、同音字代替。其中“亡赖”的“亡”错成“无”尤为突出。

第一单元症状学 热型 1、稽留热:体温持续于39-40以上,24小时波动范围<1 见于肺炎链球菌性肺炎,伤寒,斑疹伤寒 2、弛张热:体温在39以上,24小时温差>2度。 见于败血症,风湿热,重症肺结核,化脓性炎症 3、间歇热:高热期与无热期交替出现。 见于疟疾,急性肾盂肾炎 4、回归热:体温骤然升至39以上,后又骤然下降至正常 见于回归热,霍奇金病,周期热 5、波状热:体温逐渐升高达39,后逐渐下降至正常 见于布鲁菌病 6、不规则热:见于结核病,风湿热,支气管肺炎,渗出性胸膜炎,感染性心内膜炎 第三单元检体诊断 1、伤寒可见面容为:无欲貌 2、核黄素缺乏可见:地图舌 3、颈静脉搏动见于:二尖瓣关闭不全 4、可引起颈静脉怒张的疾病:右心功能不全,缩窄

性心包炎,上腔静脉梗阻;心包积液。 5、肺实变最早出现的体征:支气管语音 6、主动脉瓣第二听诊区适合听诊:舒张期杂音 7、胸骨左缘第1、2肋间及其附近区听到连续性杂音见于:支脉导管未闭。 8、心脏的绝对浊音界是:右心室 9、第二心音产生的机理主要是:两个半月瓣关闭时的震动。 10、可使二尖瓣狭窄的杂音更为清晰体位:左侧卧位 11、中枢性瘫痪可出现:病理反射消失 12、主动脉瓣狭窄时杂音形成的机理:血流加速 13、肺动脉高压:第二心音分裂多见 14、左心功能不全:舒张期奔马律多见 15、洋地黄中毒的心律失常是:频发或多源性室早 16、洋地黄量不足的心律失常是:心房纤颤快速心室率 17、二、三尖瓣关闭不同步可致:第一心音分裂 18、主、肺动脉瓣关闭不同步可致:第二心音分裂 19、右心功能不全可出现:点头运动 20、风心病二尖瓣狭窄可出现:二尖瓣开放拍击音心脏: 周围血管征――头部随脉搏呈节律性点头运动、颈动

系统解剖学期末试题 一、选择题(每题1分,共45分) A型题(每题备有5个答案,请选出一个最佳答案,在答题卡的相应部位涂黑。(每题1分,共36分) l、精索内不含有 A、睾丸动脉 B、蔓状静脉丛 C、射精管 D、神经 E、淋巴管 2、不参与脊柱构成的是() A、椎间盘 B、前纵韧带 C、后纵韧带 D、黄韧带 E 、齿状韧带 3、何者不是出入肝门的结构( ) A、肝静脉 B、门静脉 C、肝管 D、肝固有动脉 E、淋巴管 4.屈髋关节伸膝关节的肌是 A.缝匠肌 B.股直肌 C.股中间肌 D.股薄肌 E.股二头肌 5、掌深弓 A. 桡、尺两动脉终支构成 B.位于指浅、深屈肌腱之间 C. 弓顶位于掌浅弓近侧1~2cm处 D.发出三条指掌侧总动脉与掌浅弓吻合 E.以上都不对 6、腋淋巴结群中,直接引流乳房大部分淋巴液的是 A.外侧群 B.中央群 C.腋尖群 D.肩胛下群(后群) E.胸肌群(前群) 7、关于肘关节的叙述,哪一项是正确的 A.由肱骨下端和尺骨上端构成 B.由肱骨下端和桡骨上端构成 C.由桡骨上端和尺骨上端构成 D.由肱尺关节、肱桡关节和桡尺近侧关节构成

E.其下界为十二指肠球部 8、肝门静脉 A.是出肝的静脉 B.从肝脏面的横沟处出肝 C.经过肝十二指肠韧带内 D.借胃右静脉与下腔静脉汇合 E.以上都不是 9、关于阑尾,下列哪项叙述是错误的 A.阑尾的远端是盲端 B.其近端开口于回盲瓣下方2~3cm C.阑尾的位置可随盲肠位置的变异而变异 D.阑尾动脉为富有侧支吻合的动脉 E.阑尾根部是三条结肠带会聚处 10、下列哪项不是腹主动脉成对的脏支 A.肾动脉 B.腰动脉 C.睾丸动脉 D.肾上腺中动脉 E.卵巢动脉 11、下列骨中哪块属于脑颅骨 A.犁骨 B.下颌骨 C.腭骨 D.蝶骨 E.颧骨 12、股四头肌不包括 A.股二头肌 B.股直肌 C.股中间肌 D.股外侧肌 E.股内侧肌 13、肩胛骨下角平对 A.第2肋 B.第4肋 C.第5肋 D.第6肋 E.第 7肋 14、关于胆囊的描述不正确的是 A.有储存和浓缩胆汁的功能 B.胆囊结石多停留于底部 C.胆囊底稍突出于肝下缘 D.右锁骨中线与右肋弓的交点为底的体表投影点 E.其毗邻左为幽门,右为结肠右曲 15、肱三头肌 A.伸前臂 B.屈前臂 C.伸小腿 D.屈小腿 E.伸腕

《系统解剖学》重点知识梳理 骨学 1.骨的分类、构造如何?骨髓、骨膜各有何作用? 答:●骨按形态可分为四类。①长骨:长管状,如肱骨。分一体两端,体又称骨干,内腔称髓腔,内有黄骨髓,两端称骺。②短骨:形似立方体,如腕骨。③扁骨:板状,如顶骨。④不规则骨:形状不规则,如椎骨。 ●骨的构造主要包括:①骨质,是骨的主要成分,分为骨密质和骨松质。②骨膜,贴于骨表面, 对骨具有营养、生长和修复的功能。③骨髓,位于骨髓腔和骨松质内,分为红骨髓和黄骨髓。 ●骨髓分为红骨髓和黄骨髓,红骨髓有造血功能,黄骨髓由红骨髓转化而来。 ●骨膜对骨具有营养、生长和修复的功能。 2.椎骨的一般形态如何?各部椎骨有何特征? 答:●椎骨由椎体和椎弓组成。椎体与椎弓围成椎孔;椎弓分椎弓根和椎弓板,椎弓板上发出七个突起:棘突一个,横突一对,上关节突一对,下关节突一对。 ●颈椎共7块,椎体较小,椎孔较大,横突上有孔,称横突孔。棘突大部分较短,末端分叉。第 一颈椎又名寰椎,无椎体;第二颈椎又名枢椎,有齿突;第七颈椎又名隆椎,棘突特长,末端不分叉。 ●胸椎共12块,椎体侧面上、下缘有上、下肋凹,横突末端有横突肋凹,棘突较长,斜向后下 方,呈叠瓦状排列。 ●腰椎共5块,椎体粗壮,椎孔呈卵圆形,棘突宽而短,呈板状,水平伸向后方。 ●骶骨由5块骶椎融合而成,呈倒三角形。上缘中份向前的隆凸称岬,前面有四对骶前孔,后面 有四对骶后孔,骶骨内部有骶管,下端的裂孔称骶管裂孔,裂孔两侧的突起称骶角。 ●尾骨由3~4块尾椎长合而成,上接骶骨,下端游离。 3.椎骨上可见哪些孔?岬、骶角的位置及意义如何? 答:●椎骨上可见椎孔(椎体与椎弓围成),椎间孔(相邻椎骨的椎上、椎下切迹围成),骶前孔(骶骨前面),骶后孔(骶骨后面),骶管裂孔(骶骨下端),横突孔(颈椎横突上)。 ●岬位于骶骨上缘中份,向前隆凸,临床上常作为测量骨盆大小的标志。 ●骶角位于骶管裂孔的两侧,向下突出,临床上常作为骶管麻醉的标志。 4.胸骨分几部?肋的概念?肋骨的形态如何? 答:●胸骨分胸骨柄、胸骨体和剑突三部分。●肋由肋骨和肋软骨组成,共12对。第1~7对肋与胸骨直接相连称真肋,第8~12对肋不直接与胸骨相连称假肋。 ●肋骨属扁骨,分体和前、后两端。后端膨大,称为肋头,肋头外侧稍细,称肋颈,肋颈外侧的 粗糙突起,称肋结节。肋体长而扁,内面下缘处有肋沟。第一肋骨扁、宽、短。 5.颅前、中、后窝各有哪些主要的孔、管、裂、门? 答:●颅前窝有筛孔;颅中窝有视神经管、颈动脉管内口、眶上裂、圆孔、卵圆孔、棘孔、破裂孔; 颅后窝有枕骨大孔、颈静脉孔、舌下神经管内口、内耳门。 6.鼻旁窦包括哪些?各开口于何处? 答:●鼻旁窦包括额窦,开口于中鼻道;上颌窦,开口于中鼻道;蝶窦,开口于蝶筛隐窝;筛窦,前中群开口于中鼻道,后群开口于上鼻道。

总论: 一、伤寒学派始于晋唐,盛于明清。外感热病的辩证论治体系 1.宋金以前伤寒八大家:王叔和,孙思邈,韩祗和,朱肱,庞安时,许叔微,郭雍,成无己 方证同条,比类相附,“其人苦冒眩,泽泻汤主之。”——美尼尔氏综合症 方证相应,有是证,用是方。 2.明清伤寒学派 错简重订派:方有执(首先提出)喻昌(喻嘉言)(大力倡导) 维护旧论派:张遂辰,张志聪,张锡驹,陈念祖(陈修园) 辩证论治派:柯琴,徐大椿(以方类证) 尤怡,钱潢(以法类证) 陈修园,包诚(分经审证) 二、医经学派:内经等经典著作为研究对象,重理论。仙方活命饮加减治疗痤疮疡门开手第一方。 三、经方学派:重方药(秘方) 四、中西汇通派唐宗海(第一人) 五、河间学派刘完素寒凉派火热论 (为攻邪学派、丹溪学派的形成奠定了理论基础,还是明清时期温病学派形成的先导) 荆山浮屠:罗知悌 六、易水学派张元素李杲 七、攻邪学派张从正“汗、吐、下” 八、丹溪学派养阴 九、温补学派 宋《局方》温燥 金朱丹溪寒凉降火———苦寒 明温补 清寒凉 十、温病学派温疫学派:吴有性,戴天章,余师愚。 温热学派:叶桂,吴瑭,薛雪,王士雄(温病四大家) 华佗145-208东汉末医家建安三神医(董奉,张仲景)“外科圣手,外科鼻祖” 1.麻沸散:羊踯躅茉莉花根当归菖蒲 2.五禽戏:运动养生(华佗对中医养生的最大贡献) 3.漆叶青黏散:黄精漆叶桑葚何首乌茅山术 《华佗神方》孙思邈著 整易麻药神方:川乌草乌胡茄子羊踯躅麻黄专为开取箭头时用,服之令人不痛。 外敷麻药神方:川乌尖草乌尖生南星生半夏胡椒蟾酥荜茇细辛专为施割症时,可治骨质增生“阳化气,阴成形”解麻药神方:人参生甘草陈皮半夏白薇菖蒲茯苓 神膏:乳香没药血竭儿茶三七冰片麝香 热加黄连,腐加轻粉,有水加龙骨,收口加珍珠、蟹黄,杖伤三七倍用。 孙思邈药王千金要方(把虚损分为五劳六极七伤)注重养生、医德。 对《伤寒论》的研究采用了“方证同条,比类相附”的方法 “寻方之大意,不过三种。一则桂枝,一则麻黄,一则青龙” “以方类证”“三纲鼎立”之说 治疗经验 中风:1.伤风,太阳中风 2.关节不利,疼痛风寒湿痹乌头,天雄,附子 3.半身不遂,口僻,言语不利独活酒,牛膝酒 真中风风邪入中

《人体解剖学》期末考试试卷 一、名词解释(每小题4分,共计20分) 1、肌节 2、齿状线 3、膀胱三角 4、颈动脉窦 5、静脉角 二、填空题(每空1分,共计30分) 1、膈有三个裂孔,其中紧贴脊柱得前方,内有通过,食管裂孔内有通过。 2、血液中得白细胞分为、、、与。 3、阑尾得体表投影位置在与连线得交界处。 4、肋膈隐窝就是与互相转折形成得. 5、女性直肠前面与与相毗邻;临床上把、 统称为。男性膀胱后面主要与相毗邻 6、人体得基本组织分为、、、四类。 7、肝得上面又称 ,借矢状位得分为左右两叶。肝得下面又称 . 8、骨髓存在于与内,可分为具有造血功能得与缺乏造血功能 得。 三、单项选择题(每小题1分,共计20分) () 1、左、右方向,与矢状轴呈直角交叉得轴就是() A、矢状轴 B、冠状轴 C、垂直轴 D、横轴 ()2、单层柱状上皮分布于( ) A、血管B、胃 C、食管 D、气管 ()3、当组织损伤时,能修复创口得细胞为( ) A、巨噬细胞 B、浆细胞C、肥大细胞D、成纤维细胞 ()4、神经递质得受体存在于内。( ) A、突触小泡 B、突触前膜 C、突触间隙 D、突触后膜 ( )5、通过横突孔得就是( ) A、脊神经 B、颈内静脉 C、椎动脉D、迷走神经 ( )6、前囟闭合时间就是在出生后( ) A、3~6个月B、6~12个月 C、1~2岁D、2~3岁 ( )7、肩关节囊内有( ) A、韧带 B、关节盘 C、肱二头肌长头腱 D、半月板 ( )8、下列关于肘关节说法中正确得为() A、由肱骨与尺骨构成 B、关节囊两侧薄弱,前后壁有韧带加强 C、可作屈、伸运动 D、有囊内韧带 ()9、属于肌得结构得就是() A、浅筋膜 B、深筋膜 C、腱膜D、滑膜鞘 ( )10、肱二头肌() A、长头起于喙突B、止于肱骨得前面 C、屈肘关节并使前臂旋后 D、使已经屈得前臂旋前 ( )11、没有结肠带得肠管就是( ) A、横结肠B、直肠 C、盲肠 D、乙状结肠 ( )12、食管得第三个狭窄距中切牙( )

泌尿生殖系统 大纲: A肾 1.掌握肾的形态、位置、毗邻及肾的大体结构 2.了解肾的被膜及肾的固定 3.了解肾的异常(蹄铁肾、单侧肾、不发育等)及其临床意义 B输尿管 1.掌握输尿管的形态、位置及其在盆部(特别是女性)的主要毗邻 2.掌握输尿管的狭窄,了解其临床意义 C膀胱 1.掌握膀胱的形态位置和分部 2.了解膀胱的年龄变化,膀胱与腹膜的关系及其临床意义 3.了解膀胱壁的构造。掌握膀胱三角的位置及其临床意义 D尿道 掌握女性尿道的毗邻、开口位置。 E男性内生殖 1.掌握睾丸的形态位置,了解睾丸和附睾的结构及其功能。 2.掌握输精管的行程、输精管的合成及开口 3.掌握精索的概念、位置和内容 4.了解精囊腺的形态、位置及机能。 5.掌握前列腺的形态、分叶、位置及毗邻 6.了解尿道球腺的位置及其开口位置 F男性外生殖器 1.了解阴囊的构造及机能 2.掌握阴茎的形态、分部及组成 3.掌握男性尿道的分部、各部的形态特点、三个狭窄以及两个弯曲的临床意义 G女性内生殖器 1.掌握卵巢的形态、位置及固定装置;了解卵巢的年龄变化 2.掌握输卵管的位置、分部及各部的形态结构 3.掌握子宫的形态、位置和固定装置:了解子宫的构造和子宫的年龄变化 4.了解阴道的形态、位置和毗邻 H女性外生殖器 1.了解外生殖器的形态结构 2.了解乳房的形态和位置;掌握乳房的结构特点 I会阴 1.了解会阴的范围和界限 2.了解尿生殖膈、盆膈。坐骨直肠窝的位置、构成 要点: 1.肾门:肾的内侧缘中部凹陷,称肾门。它是肾的动脉、静脉、肾盂、神经和淋巴管出入 的部位。

2.肾蒂:肾门诸结构为结缔组织包裹称肾蒂,右肾蒂较左肾蒂短,是因为下腔静脉靠近右 肾的缘故 3.肾窦:由肾门伸入肾实质的凹陷称肾窦,为肾血管、肾小盏、肾大盏、肾盂和脂肪等所 占据。 4.肾的毗邻:左肾:前上部与胃底后面相邻,中部与胰尾和脾血管相接触下部邻接空肠和 结肠左曲; 右肾:前上部与肝相邻,下部与结肠右曲相接触,内侧缘邻接十二指肠降部5.肾区:又称脊肋角,肾门的体表投影点在竖脊肌外缘与第12肋的夹角处,称肾区。肾 病患者触压和叩击该处可引起疼痛。 6.肾段:每支肾段动脉分布到一定区域的肾实质,称为肾段 7.输尿管狭窄:输尿管全程有3处狭窄: ①上狭窄位于肾盂输尿管移行处;②中狭窄,位 于骨盆上口,输尿管跨过髂血管处;③下狭窄在输尿管的壁内部。狭窄处口径只有0.2~ 0.3cm。 8.输尿管的位置、形态及其主要毗邻:A约平第2腰椎上缘起自肾盂末端,终于膀胱 B全长分3部即输尿管腹部、输尿管盆部和输尿管壁内部 C输尿管腹部起自肾盂下端,经腰大肌前面下行至其中点附近,与睾丸血管(男性)或卵巢血管(女性)交叉,通常血管在其前方走行,达骨盆入口处。在此处,左输尿管越过左髂总动脉末端前方;右输尿管则经过右髂外动脉起始部的前方。输尿管盆部男性输尿管走向前、内、下方,经直肠前外侧壁与膀胱后壁之间下行,在输精管后外方与之交叉,从膀胱底外上角向内下穿入膀胱壁。两侧输尿管达膀胱后壁时相距约5cm。女性输尿管经子宫颈外侧约2.5cm处,从子宫动脉后下方绕过,行向下内至膀胱底穿入膀胱壁内。 9.膀胱的位置形态与分部:膀胱的形态,空虚的膀胱呈三棱锥体形,分尖、体、底和颈四 部。膀胱尖朝向前上方,由此沿腹前壁至脐之间有一皱襞为脐正中韧带。膀胱的后面朝向后下方,呈三角形,为膀胱底。膀胱尖与底之间为膀胱体。膀胱的最下部称膀胱颈,与男性的前列腺底和与女性的盆膈相接 10.膀胱三角:膀胱底内面,有一个呈三角形的区域,位于左、右输尿管口和尿道内口i之 间,此处膀胱粘膜与肌层紧密连接,缺少粘膜下层组织,无论膀胱扩张或收缩,始终保持平滑,称膀胱三角。膀胱三角是肿瘤、结核和炎症的好发部位,膀胱镜检查时应特别注意。 11.女性尿道特点:较男性尿道短、宽而直 13.睾丸的位置形态:于阴囊内,左、右各一,一般左侧略低于右侧。睾丸呈微扁的椭圆形, 表面光滑,分前、后缘,上、下端和内、外侧面。前缘游离;后缘有血管、神经和淋巴管出入,并与附睾和输精管睾丸部相接触。上端被附睾头遮盖,下端游离。外侧面较隆凸,与阴囊壁相贴;内侧面较平坦,与阴囊中隔相依。 14.输精管的分部与临床要点:见表格 15.精索:是一对由腹股沟深环延至睾丸上端的柔软圆索状结构。它是由三层被膜(从内向

四年级语文期中考试质量分析报告 一、学生情况 本期我班共有学生21名,其中男生8人,女生13人。从学习情况来看,少部分学生的语文基础知识比较扎实,有一定的阅读能力和写作能力,学习兴趣也比较浓厚。但大部分学生的学习自觉性较差,没有养成良好的学习习惯,应变能力差,对已经学过的知识的运用能力比较差。部分学生学习态度不够端正,上课听讲不够专心,部分学生作业书写不够整洁;课外阅读的兴趣有所增强,但课外阅读习惯差,知识面狭窄;语言表达能力差,不太善于表达自己的思想。 经过一个学年的鼓励和训练,部分学生学会一些表达方法,写作兴趣也比较高,但是审题和选材能力还有待加强。 二、检测成绩 全班这次期中考试不够理想,及格率是67%,平均分是58分。最高分93分。 三、试卷评析: 从卷面情况来看,所考的题型多样,内容难易适中,出题内容全面,概括了所学知识,题型有五类,分别是汉语拼音、字词和句子以及阅读题和作文题。从整体题型看,这次试题非常注重综合能力的检测,以培养学生记忆力,想象力和学习力为主,体现素质教育的教育基本理念。 四、考题分析 现将本次测试情况就记忆力、想像力、学习力几方面简单分析如下: 第一大题汉语拼音、第四大题把词语补充完整、第六大题把诗句、名言、谚语补充完整主要考查学生的记忆力。学生对于课文中的内容比较熟悉,理解比较透彻,所以作答的难度不是很大。考得比较理想,得分率是70%。但是因为没有任何时间的复习,也有部分学生对所背诵的课文忘记比较快,有的不能记住所学生字、生词。

考查学习力的分数比重最大。其中用“精”字组成恰当的词填在括号里,把句子排列成一段通顺的话,改写句子和阅读题考得较差。在阅读题的考查中,反映出学生的概括能力和知识的运用等综合能力。由于一部分学生阅读时不够细心,对内容的理解不够透彻,回答问答题时答非所问,普遍存在学习力差、所学过的知识还不能灵活地迁移运用的现象。本次习作要求是写一篇对你做人处事有所启示的记叙文,内容开放,学生可以选择的内容很多,所以写起来比较得心应手。本题是五大题中失分最少的题目。但在整个卷面上,一部分学生书写有待提高。 五、今后的努力方向 本次考试已告于段落,这只是这半个学期来对自己进行实验的一个小测试,在今后的教学中,还是继续扎扎实实地抓学生基础知识的训练,努力提高学生的记忆力。特别是要在学生综合的学习能力和知识的运用能力上多下功夫,创设开放的学习氛围,引导的想象能力,在教学中注意培养学生的阅读能力,教给学生阅读方法,提高阅读水平。在习作方面也要多下苦功,只有这样学生的三种能力才得到提高。

解剖学基础期中考试卷(A卷) 一、选择题(每小题1分,共60分) 1、解剖学姿势描述错误的是() A、身体直立 B、两眼平视前方 C、上肢自然下垂 D、手掌向内 E、下肢并拢,足尖向前 2、方位术语中,近正中矢状面者称为:( ) A. 内 B.内侧 C. 近侧 D. 外侧 E.外 3、蛋白质的合成场所是:() A、线粒体 B、中心体 C、高尔基复合体 D、溶酶体 E、核糖体 4、关于上皮组织的特点,下述哪项是错的?() A、细胞多 B、细胞间质少 C、细胞分游离面和基底面 D、细胞排列紧密 E、内有丰富的血管 5、间皮分布于() A、心的内表面 B、血管内表面 C、淋巴管内表面 D、小肠内表面 E、心包 6、分布于呼吸道内表面的上皮是() A、单层扁平上皮 B、单层立方上皮 C、假复层纤毛柱状上皮 D、复层扁平上皮 E、变移上皮 7、复层扁平上皮分布在() A、气管粘膜表面 B、食管粘膜表面 C、胃粘膜表面 D、小肠粘膜表面 E、膀胱粘膜表面 8、不属于固有结缔组织的是() A、疏松结缔组织 B、致密结缔组织 C、血液和淋巴 D、脂肪组织 E、网状组织 9、结缔组织的结构特点错误的是() A、细胞数量少 B、细胞分布稀疏 C、细胞间质多 D、结缔组织形态多样 E、细胞种类很少 10、合成和分泌免疫球蛋白的细胞是?() A、巨噬细胞 B、肥大细胞 C、脂肪细胞 D、浆细胞 E、成纤维细胞 11、淋巴细胞占白细胞总数的比率为() A、50%—70% B、20%—30% C、3%—8% D、0.5%—3% E、0—1%

12、成熟红细胞() A、呈双凹圆盘状 B、胞质内含有血红蛋白 C、无细胞核 D、无细胞器 E、以上均正确 13、以下哪种情况下嗜酸性粒细胞增多() A、组织损伤修复 B、细菌感染 C、缺氧 D、出血性疾病 E、某些寄生虫性疾病及过敏性疾病 14、肌原纤维结构和功能的基本单位是( ) A、肌膜 B、肌丝 C、肌浆 D、肌节 E、肌纤维 15、下列何种结构属运动神经末梢( ) A.环层小体 B.运动终板 C.游离神经末梢 D.触觉小体 E.肌梭 16、血清中不含 ( ) A.白蛋白 B. 水 C.激素 D.纤维蛋白原 E.维生素 17、能合成纤维和基质的细胞是:( ) A、脂肪细胞 B、肥大细胞 C、浆细胞 D、成纤维细胞 E、巨噬细胞 18、血红蛋白存在于() A、血小板 B、红细胞 C、单核细胞 D、淋巴细胞 E、中性粒细胞 19、胞质内含有肝素的血细胞是 ( ) A、肥大细胞 B、淋巴细胞 C、中性粒细胞 D、嗜酸性粒细胞 E、嗜碱性粒细胞 20、神经元胞体内的特殊细胞器是 ( ) A、线粒体 B、中心体 C、溶酶体 D、尼氏体 E、高尔基复合体 21、肝的脏面分为() A、2叶 B、4叶 C、3叶 D、5叶 E、6叶 22、没有系膜的肠管是() A、阑尾 B、横结肠 C、空肠 D、盲肠 E、乙状结肠 23、恒牙萌出的时间是() A、3岁 B、出生6个月 C、17岁 D、25岁 E、6岁 24、不属于上消化道的器官是() A、空肠 B、咽 C、胃 D、食管 E、十二指肠 25、胆总管和胰管共同开口于十二指肠的() A、水平部 B、上部 C、降部 D、球部 E、升部 26、属于腹膜间位器官的是() A、胰 B、胃 C、肾 D、肝 E、脾

名词解释 P23 翼点:在颞窝的前下部,额、顶、颞、蝶骨连接成“H”形,称翼点。此处骨质薄弱,其内有脑膜中动脉前支经过,外伤或骨折时,易损伤该血管而引起颅内的硬膜外血肿。 P15 胸骨角:柄体相连处稍向前突,称为胸骨角,两侧连结第二肋。 P12 椎间孔:相邻椎骨的椎上、下切迹围成椎间孔,有脊神经根和血管通过。 P62 咽峡:腭垂、腭帆游离缘、左腭舌弓、右腭舌弓及舌根共同围成咽峡,是口腔与咽的分界和通道。 P71 麦氏点:阑尾根部与盲肠的关系固定,其体表投影通常在脐与右髂前上棘连线的中、外1/3交点处,又称麦氏点。患急性阑尾炎时,此点附近有明显牙痛等体征。(如何寻找阑尾:3条结肠带汇聚于阑尾根部,故沿结肠带寻找。) P75 胆囊三角:由胆囊管、肝总管和肝的脏面围成的三角形区域,称胆囊三角,是胆囊手术中寻找胆囊动脉的标志。 P77上呼吸道:临床上通常把鼻、咽、喉称上呼吸道。 P84 肋膈隐窝:肋胸膜和膈胸膜相互转折处称为肋膈隐窝。是胸膜腔的最低部位,胸膜腔积液常积聚于此处。 P92膀胱三角:在膀胱底内面,两输尿管口与尿道内口之间的三角形区域,称为膀胱三角。此处粘膜光滑无邹襞,是炎症、结核和肿瘤的好发部位。 P88 肾区:肾门在腰背部的体表投影在竖脊肌外侧缘与第12肋所形成的夹角内,临床上称为省区,某些肾病患者,触压或叩击次区域可引起疼痛。 P103 阴道穹:呈穹窿状包绕子宫颈阴道部,形成二者间的环状间隙,称阴道穹,分前、后及两侧部,其中以阴道后穹最深,并与直肠子宫陷凹隔阴道壁紧密相连。临床可经阴道后穹穿刺或引流腹膜积液,以协助诊断和治疗。 P114 体循环:左心室→主动脉→各级动脉→毛细血管→各级静脉→上、下腔静脉→右心房肺循环:右心室→肺动脉→肺泡毛细血管→肺静脉→左心房 P126颈动脉窦:颈动脉窦是颈总动脉末端和颈内动脉起始处官腔稍膨大的部分。窦壁内有压力感受器,当血压增高时,窦壁扩张,刺激感受器,当血压增高时,窦壁扩张,刺激感受器,反射性的引起心跳减慢、血管扩张,使血压下降。 P140 静脉角:头臂静脉(无名静脉)由同侧的颈内静脉和锁骨下静脉汇合而成。汇合处的夹角称静脉角,为淋巴导管的注入部位。

四年级语文期中测试卷质量分析 柴翻艳 一、存在的问题分析 在本次测试中,我班参考55位学生。其中90分以上有 1 人,不及格学生有4人。从学生成绩分析中发现在我平时的教学和学生的学习中,存在着诸多问题。 1、整体上看,我班学生的书写还不够规范,需要在今后的教学中进一步加强和指导。 2、个别学生对生字的字音字义掌握得不够扎实。另外,平时生字教学中忽视了对生字拼音和部首的强调,我以为四年级了,不用再去强调了。学生出现这样的错误与教师的认识不足有关。 3、基础字词教学只注重教而忽视了巩固,学生在当堂学习中没有消灭错别字,学习了一段时间之后遗忘更严重,回生现象多。主要表现为书写中错别字多。词语教学只注重识记,忽视了引导学生在语言环境中理解词语,也很少进行运用,导致了学生会写不会用。 4、学生学习不够灵活,不会综合运用所学知识。对课文内容较为熟知,但是自主思考能力不足,课内阅读、课外阅读等题正确率不高。 5、平时个别学生不爱进行阅读和积累。另外,教师也没有找到有效的方法激励学生长期坚持读书和积累语言。

6、平时阅读训练较少,学生对阅读分析技巧掌握的还不够多。主要表现为学生在阅读中不会抓要点,思维不灵活,回答问题片面甚至完全脱离文本答题。 7、教学中忽视了学生良好学习态度的培养,主要表现在书写不够工整、审题不够细心。学生对平时的学习方法不留心以及学生学习心态很浮躁,教学中对这一方面的引导不足。学生的思维力还有待进一步的提高,这也是今后应该注意的方面。 二、今后教学中采取的措施 1、重视写字教学,提高书写质量,培养良好的写字习惯。对学生的书写进行有效指导,倡导“提笔即是练字时”,把写字的指导落实在日常每一个教学活动中,营造浓厚的练字氛围,让学生养成正确的坐姿、握笔姿势,争取写得一手好字。 2、讲读课文时,注重课内阅读分析的方法的指导,是学生会阅读,会分析。平时尽量出一些阅读分析的题让学生练习,使之提高阅读分析能力。 3、加强阅读指导,营造良好的阅读氛围。多教给学生阅读的方法,指导学生学会阅读,学会边读边思考,学会抓住要点,学会根据文本回答问题。根据学生的年龄特点,开展丰富多彩的阅读活动,把学生引向知识的殿堂。 4、加强词语的理解和运用的练习,利用造句、口语交际、小练笔、作文等多种途径进行词语的运用,结合阅读教学增强学生对词语的理解和运用能力。

概述: 传染病(Communicable diseases )是指由病原微生物和寄生虫感染人体后产生的有传染性、在一定条件下可以造成流行的疾病。 感染性疾病(infectious diseases )是指由病原体感染所致的疾病,包 括传染病和非传染性感染性疾病。 传染病学是一门研究各种传染病在人体中发生、发展、传播、诊断、治疗 和预防规律的学科。 感染与免疫 一.感染(infection )是病原体与人体之间相互作用的过程。 机会性感染(opportunistic infection )当某些因素导致宿主的免疫功 能受损或机械损伤使寄生物离开固有的寄生位置而到达不习惯的寄生部位,平衡不复存在而引起宿主的损害则产生机会性感染。 首发感染(primary infection )人体初次被某种病原体感染。 重复感染(reinfection )人体在被某种病原体感染的基础上再次被同一种病原体感染。 混合感染(coinfection )人体同时被两种或两种以上的病原体感染。 重叠感染(superinfection )人体于某种病原体感染的基础上再被别的病原体感染。 继发性感染(sec on daryi nfection )在重叠感染中,发生于原发感染后的 其他病原体感染。 二.感染过程的表现: 1. 病原体被清除:非特异性免疫和特异性免疫 2. 隐性感染(covert infection ):又称亚临床感染。是指病原体侵入人体后,仅诱导机体产生特异性免疫应答,而不引起或只引起轻微的组织损伤, 因而在临床上不显出任何症状、体征,甚至生化改变,只能通过免疫学检查才能发现。大多数病原体感染都以隐性感染为主。结局:大多数获特异性免疫,病原体被清除;少数人转变为无症状携带者,病原体持续存在于体内。 3. 显性感染(overt infection ):又称临床感染。是指病原体侵入人体后,不但诱导机体

2017~2018学年度第二学期 职高一年级期中考试解剖学试题(卷) 班级姓名考号 一、名词解释:(每个3分,共计24分) 1、视神经盘: 2、危险三角: 3、黄斑: 4、精索: 5、胸骨角: 6、麦氏点: 7、静脉角: 8、乳糜池:二、填空题:(每空1分,共计20分) 1、淋巴器官包括:_______ ______ ________. 2、垂体包括_______和_______。 3、人体的九条淋巴干是:______ 、______ 、_________、_______ 、_________ 、_________ 、_________ 、________ 、________。 4、小肠分为:________ ______和_______. 5、幼年生长激素不足出现__________,过多出现___________,成年生长激素过多出现_______。 三、单项选择题:(每题2分,共计20分) 1、男性尿道最狭窄的部位是() A尿道内口B尿道外口C尿道膜部D尿道舟状窝 2、男性结扎的部位是在输精管的() A睾丸部B皮下精索部C腹股沟管部D盆部 3、孕育胎儿的器官是() A卵巢B子宫C输卵管D腹腔 4、心的血供来自于() A主动脉弓B胸主动脉 C 冠状动脉D肺动脉 5、玻璃体发生病变易引起() A青光眼B白内障C视网膜脱落D近视 6、下列不属于内分泌腺的腺体是()

A甲状腺B肾上腺C腮腺D胰岛 7、右心室的出口是() A右房室口B主动脉口C肺动脉口D冠状窦口 8、与鼓室相通的管道是() A内耳道B外耳道C咽鼓管D半规管 9、临床上称为子宫附件的是)() A卵巢和卵巢悬韧带B卵巢和卵巢固有韧带C卵巢和输卵管D 卵巢和子宫阔韧带 10、猿手是损伤了() A正中神经B桡神经C尺神经D腋神经 五、简答题:(共计36分) 1、简述甲状腺的形态结构和位置。(5分) 2、简述抗利尿激素的作用。(6分) 3、简述房水的循环途径及其作用。(5分) 4、简述血细胞的构成及红细胞的功能作用。(8分) 5、分析从手背静脉网给药,如何到达阑尾?(12分)

系统解剖学重点知识梳理-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

《系统解剖学》重点知识梳理 骨学 1.骨的分类、构造如何骨髓、骨膜各有何作用 2. 答:●骨按形态可分为四类。①长骨:长管状,如肱骨。分一体两端,体又称骨干,内腔称髓腔,内有黄骨髓,两端称骺。②短骨:形似立方体,如腕骨。③扁骨:板状,如顶骨。④不规则骨:形状不规则,如椎骨。 ●骨的构造主要包括:①骨质,是骨的主要成分,分为骨密质和骨松质。②骨膜, 贴于骨表面,对骨具有营养、生长和修复的功能。③骨髓,位于骨髓腔和骨松质内,分为红骨髓和黄骨髓。 ●骨髓分为红骨髓和黄骨髓,红骨髓有造血功能,黄骨髓由红骨髓转化而来。 ●骨膜对骨具有营养、生长和修复的功能。 3.椎骨的一般形态如何各部椎骨有何特征 4. 答:●椎骨由椎体和椎弓组成。椎体与椎弓围成椎孔;椎弓分椎弓根和椎弓板,椎弓板上发出七个突起:棘突一个,横突一对,上关节突一对,下关节突一对。 ●颈椎共7块,椎体较小,椎孔较大,横突上有孔,称横突孔。棘突大部分较短, 末端分叉。第一颈椎又名寰椎,无椎体;第二颈椎又名枢椎,有齿突;第七颈椎又名隆椎,棘突特长,末端不分叉。 ●胸椎共12块,椎体侧面上、下缘有上、下肋凹,横突末端有横突肋凹,棘突较 长,斜向后下方,呈叠瓦状排列。 ●腰椎共5块,椎体粗壮,椎孔呈卵圆形,棘突宽而短,呈板状,水平伸向后方。 ●骶骨由5块骶椎融合而成,呈倒三角形。上缘中份向前的隆凸称岬,前面有四对 骶前孔,后面有四对骶后孔,骶骨内部有骶管,下端的裂孔称骶管裂孔,裂孔两侧的突起称骶角。 ●尾骨由3~4块尾椎长合而成,上接骶骨,下端游离。 5.椎骨上可见哪些孔岬、骶角的位置及意义如何 6. 答:●椎骨上可见椎孔(椎体与椎弓围成),椎间孔(相邻椎骨的椎上、椎下切迹围成),骶前孔(骶骨前面),骶后孔(骶骨后面),骶管裂孔(骶骨下端),横突孔(颈椎横突上)。 ●岬位于骶骨上缘中份,向前隆凸,临床上常作为测量骨盆大小的标志。 ●骶角位于骶管裂孔的两侧,向下突出,临床上常作为骶管麻醉的标志。 7.胸骨分几部肋的概念肋骨的形态如何 答:●胸骨分胸骨柄、胸骨体和剑突三部分。●肋由肋骨和肋软骨组成,共12对。第1~7对肋与胸骨直接相连称真肋,第8~12对肋不直接与胸骨相连称假肋。 ●肋骨属扁骨,分体和前、后两端。后端膨大,称为肋头,肋头外侧稍细,称肋 颈,肋颈外侧的粗糙突起,称肋结节。肋体长而扁,内面下缘处有肋沟。第一肋骨扁、宽、短。

四年级语文期中测试分析报告 教师:徐向东这次测试题是面向全体学生,注重基础知识。试题灵活多样,知识覆盖面广,突出重点,贴近生活,广度、深度皆宜。 一.优势 读拼音,写词语的正确较高,这与教师平时严格要求分不开,另外,我们组织的各项竞赛也让学生有了兴趣,例如:百字无差错比赛等。这次测查读拼音,写汉字,表面看仅仅是学生“书写生字”,而实际上我们是综合测试了学生“拼读音节”、“词语的组合”、“把生字写规范、正确”;几种知识点的结合。考察学生全面的掌握情况。因为课内阅读平时教师强调的紧,学生比较熟悉,大部分知识,形式,问题学生们都见过,所以,问题回答的比较到位,积累,学生对平日的积累比较重视,成语,名言警句等,经常背诵,练习。所以,成语填空古诗积累的正确率较高, 二.存在问题及原因。 从本次测查中能反映出很多问题,有的属知识性错误,有的是非知识性错误。 1、非知识性方面。 错别字较多,学生卷面上本应会写的字,却错字连篇,在本学期中学过的生字掌握较好,但是以前学过的字,错误率较高,尤其在回答问题和写作文时。另外,学生书写不规范、不整洁,勾划、乱涂的现象较严重。 2、知识性方面。 【1】基础知识。 (1)通过正确率可以看到,学生对基础知识掌握的较好,充分显示了教师对学生基础知识的重视。(2)选择读音,正确率不算高,学生一些习惯上的读音很难改变,普通话的落实很重要。

(3)一部分学生仅仅积累了书上的内容,课外的积累非常少,学生的答案只定位在语文课本上,没有生活,没有实践,进而就没有运用。学生对要求看得不够仔细,审题能力要进一步提高。 【2】阅读能力。 从卷面分析到数据统计可以看出:学生完成课内阅读好于课外阅读,完成知识性问题好于能力性问题。一部分学生回答问题逻辑性较差,不够完整,而课外阅读在有限的时间内既要理解又要运用,所以正确率较差。原因有许多,其中,学生没有读懂文章和题目的要求是最关键的。我们的学生具备了一定的阅读能力,基本上能把握短文的主要内容,对语言有一定的领悟能力,也能运用语言表达自己的体会和感受。不能潜心读书,把握不住问题的要点,回答同样抓不住要点,语句不通顺。但是学生的理解和概括能力有待进一步提高。 【3】作文. 从本次作文中可以看出,学生对家乡的景物观察的敏锐程度不够,所以文章的内容不够具体,是大部分学生的通病,原因是学生知识面过窄,没有细致的观察周围的景物,另外,错别字较多也比较普遍。 一、改进措施 1、非知识性方面。 注重对学生学习习惯的养成,要求学生平时就注重书面的整洁,尽量不涂改,想好了再动笔。强调第一次的正确率。 2、知识性方面。 【1】基础知识。在学生熟练掌握拼音,生字的基础上,采取多种形式,激发学生的兴趣,将以前学过的知识穿插运用,以生带熟,增加练习的实效性。在积累运用方面不能一味的强调积累的量,而要强调学生灵活掌握的情况,本学期我们不再单纯的让学生抄写好词佳句,而是以读后感,课前三分钟向同学推荐好文章的形式,让学生在一定的情境中不知不觉的积累到更多的知识,最主要的,是让学生学会运用积累的知识。

人体解剖学期末考试重点 绪论: 1、系统解剖学:系统解剖学是按人体器官功能系统阐述人体正常器官形态结构的科学。 2、标准姿势也称解剖学姿势为:人体直立,两眼向前平视,上肢自然下垂躯干两侧,两足并拢,掌心和足尖向前。 3、轴: ①垂直轴:为上下方向垂直于地面,与人体长轴平行的轴。 ②矢状轴:为前后方向与垂直轴垂直,平行于地面的轴。 ③冠状轴:又称额状面,为左右方向,与上述两轴相垂直的轴。 面:①矢状面(纵切面):按前后方向将人体或器官纵切为左右两部分,其断面即为矢状面。将人体分为左右对称两半的矢状面,叫正中矢状面。 ②冠状面(额状面):为按左右方向将人体纵切为前后两部分的断面。 ③水平面(横断面):与人体的垂直轴垂直面的平面,将人体横切为上下两部分。第一章:骨学 1、运动系统由骨、骨连结和骨骼肌组成。 2、骨的分类:成人有206块骨,按部位分为颅骨、躯干骨、四肢骨。颅骨、躯干骨统称中轴骨。按形态特征分为:长骨(如肱骨和股骨)、短骨(如腕骨跗骨)、扁骨(如颅、胸、盆部)、不规则骨(如椎骨)。 3、骺线:随着骨软骨的骨化,骨干与骺融为一体,其间遗留一骺线。 4、骨主要由骨质、骨膜和骨髓构成,此外还有血管、神经等。骨质分为骨松质和骨密质。内、外板之间为骨松质,称板障,有板障静脉经过。骨髓分为红骨髓和黄骨髓。 5、骨的化学成分和物理性质:有机质:胶原纤维束和粘多糖蛋白等。无机质:碱性磷酸钙等。 6、中轴骨包括躯干骨和颅。 7、躯干骨包括:椎骨24、骶骨1、尾骨1、胸骨1、肋12对,共51块。其中椎骨包括:颈椎7、胸椎12、腰椎5、骶椎1(5)、尾椎1(3-4)。 8、椎骨的一般形态:椎体、椎弓 9、第一颈椎又叫寰椎,与第二颈椎的齿突相关节,寰椎无椎体、棘突和关节突。第二颈椎又叫枢椎。第七颈椎又叫隆椎。 10、腰椎:椎体粗壮,横断面呈肾形。 11、柄与体连接处微向前突,称胸骨角。 12、肋包括肋骨和肋软骨,共12对,第1~7对肋前端直接与胸骨连接,称真肋,、第8~12对肋不直接与胸骨相连称假肋;其中第8~10对肋前端与上位肋借肋软骨构成软骨间关节,形成肋弓,第11~12对肋前端游离,称浮肋。 13、颅分为脑颅骨和面颅骨,其中脑颅骨8块分为:顶骨2、颞骨2、额骨1、筛骨1 、枕骨1、蝶骨1。

四年级语文期中试卷分析 四(二)班刘平 期中考试已经结束,四年级第一学期已经过半,在师生的共同努力下,孩子们又学到了很多的知识,掌握了更多的本领。为了尽快地查找不足,更好地为以后的教学工作服务,下面我简要地把这次语文测试做一个综合的分析 一、试卷评析: 从卷面情况来看,所考的题型多样,内容难易适中,出题内容全面,概括了所学知识,体现了新课标学习的理论,是一份比较理想的答卷,题型有四类,分别是积累运用、口语交际、阅读理解和快乐习作。从整体看,非常注重语文综合能力的检测,除了检查学生掌握基础知识及课内外阅读能力之外,还重在培养学生的创新能力,想象力和灵活运用知识的能力以及举一反三的能力,能比较客观的反映学生的学习情况,体现素质教育的教育基本理念。 二、数据统计及分析 参考人数 52人,总分4342分,最高分98分,最低分50分,平均分83.5分,及格率94.2% 1、答卷情况。 通过学生答卷情况来看,学生的知识掌握情况大致如下: 掌握较好的是基本知识题,字、词、句子部分学生掌握得较好,得分率各题可达到80%,只是改句式题错误较多 对于灵活性强的阅读理解中,大部分学生的1小题出现理解的错误,不过客观上也存在我没有给学生讲全面。 习作方面这次学生的作文整体上较好,学生的作文水平有明显提高。 大部分孩子们能够通过自己的观察写自己喜欢的人和动物,而且语句通顺,内容具体,用词也不错。 2、从考卷中发现的问题。 (1)词语句子积累不够。 重视积累,就等于给了学生一把学好语文的金钥匙,语文教学效率就会迅速提高。学生平时缺乏大量的阅读、积累、欣赏、感悟,遇到一些较灵活的题,就感到束手无策。加强对口语的积累。

慢性支气管炎:指气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。临床以咳嗽、咳痰或伴有喘息等反复发作的慢性过程为特征。常并发阻塞性肺气肿、肺源性心脏病。 【临床表现】 1、症状:主要有咳嗽、咯痰、喘息。起病缓慢,病程长,反复发作,病情逐渐加重。起初常在寒冷季节发病,晨起尤著,夏天自然缓解,以后可终年发病。①咳嗽:主要原因是支气管黏膜充血、水肿以及分泌物在支气管腔内的积聚。早期咳声有力,白天多于夜间,病情发展,咳声重浊,并痰量增多。继发肺气肿时,常伴气喘,咳嗽夜间多于白天,尤以临睡或晨起更甚。 ②咯痰:夜间副交感神经相对兴奋,支气管分泌物增多,在支气管腔内蓄积,晨起改变体位,痰液刺激气管引起排痰。呈白色黏液痰,黏稠不易咳出,量不多,偶可带血。病情加重或并发感染时增多变稠或变黄。 ③喘息:见于喘息型患者,由支气管痉挛引起,感染及劳累后明显,合并肺气肿后喘息加剧。 2、体征:慢支炎早期无明显体征,有时可在肺底部闻及干湿罗音,喘息型支气管炎在咳嗽或深吸气后可听到哮鸣音,发作时有广泛的湿罗音和哮鸣音,长期反复发作可见肺气肿体征。 3、主要并发症:阻塞性肺气肿(最常见)、支扩(咳嗽痰多、咯血、湿罗音、杵状指)、支气管肺炎(慢支炎蔓延致感染,寒战发热咳嗽增剧、痰多、呈脓性)。【分型】 1.单纯型(咳嗽、咳痰,不伴有喘息) 2.喘息型(咳嗽、咳痰、伴有喘息、哮鸣音) 【分期】 1.急性发作期:一周内脓性或黏液脓性痰,量明显增加,伴发热等炎症,或“咳、“痰”“喘”任一项加剧。 2.慢性迁延期:不同程度的“咳”“痰”“喘”症状,迁延1个月以上者。

3.临床缓解期:症状基本消失或偶有轻微咳嗽,少量咳痰,保持2个月以上者。【实验室检查】 1、血常规。细菌感染时可见白细胞和中性粒细胞总数增高。 2、X线检查:可见肺纹理增多、增粗、紊乱,呈网状或条索状阴影。 【诊断】凡有慢性或反复发作的咳嗽、咳痰或伴喘息,每年发病至少持续3个月,并连续两年或以上者,在排除其他心、肺疾患(如肺结核、尘肺、支气管哮喘、支扩、肺癌、心脏病等)后,诊断即可成立。 【鉴别诊断】1、支扩。本病以慢性咳嗽咳痰为主症,常表现为大量脓性痰或反复咯血。X线检查见支气管壁增厚呈串珠状改变。支气管碘油造影可确诊。 2、支哮:喘息型慢支炎需与支哮鉴别。前者多见于中老年,咳嗽、咯痰症状突出,常因咳嗽反复发作迁延不愈而伴喘息。支哮常有个人及家族过敏病史,多自幼得病,早期以哮喘为主,突发突止,解痉药可缓解,支哮反复发作多年后可并发慢支炎。 【治疗】急性发作期和慢性迁延期以控制感染和祛痰、镇咳治疗为主,喘息型慢支尚需给予解痉平喘治疗。缓解期主要是预防复发,应加强锻炼,增强体质。1、急性发作期:①控制感染。常选用大环内脂类、喹诺酮类等,如阿莫西林0.5g, 口服,每日2次。 ②祛痰、镇咳。一般不单用镇咳药,因痰不易咳出,反可加重病情。使用祛痰镇咳剂,促进痰液引流,有利于控制感染。常用药如沐舒坦30mg,口服,每日2次。若痰稠仍不易咳出者,可配以生理盐水,加入a-糜蛋白酶雾化吸入,以稀释气道分泌物。 ③解痉平喘。适用于喘息型者急性发作,常用氨茶碱0.1g,每日3次。 2、缓解期,加强锻炼,可使用免疫调节剂如卡介苗每次一支肌注,每周2次。 。指终末细支气管远端(呼吸细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡)的气腔弹性减退,过度膨胀、充气和肺容积增大,同时伴有气道周围肺泡壁的破坏。分非阻塞性和阻塞性两大类。阻塞性常见,病程长,发展缓慢,不及时治疗可导致慢性肺源性心脏病。