从《光荣绽放》“十大”系列音乐会探索民族器乐舞台演出发展的新思路

第六届全国青少年民族乐器教育教学成果展示活动汇报音乐会

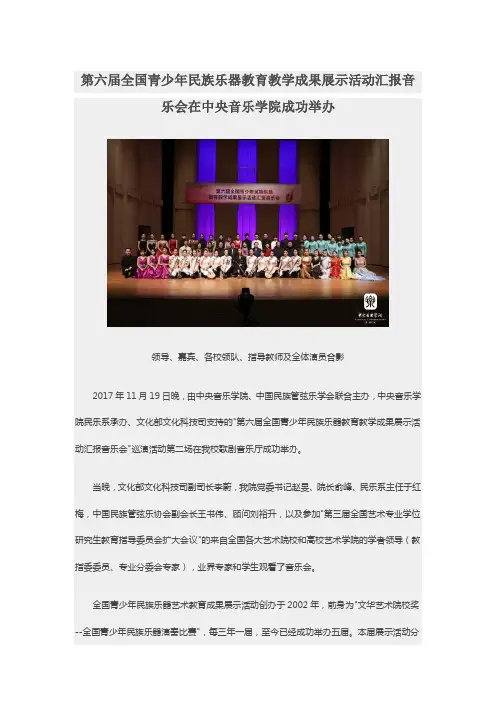

第六届全国青少年民族乐器教育教学成果展示活动汇报音乐会在中央音乐学院成功举办领导、嘉宾、各校领队、指导教师及全体演员合影2017年11月19日晚,由中央音乐学院、中国民族管弦乐学会联合主办,中央音乐学院民乐系承办、文化部文化科技司支持的"第六届全国青少年民族乐器教育教学成果展示活动汇报音乐会"巡演活动第二场在我校歌剧音乐厅成功举办。

当晚,文化部文化科技司副司长李蔚,我院党委书记赵旻、院长俞峰、民乐系主任于红梅,中国民族管弦乐协会副会长王书伟、顾问刘裕升,以及参加"第三届全国艺术专业学位研究生教育指导委员会扩大会议"的来自全国各大艺术院校和高校艺术学院的学者领导(教指委委员、专业分委会专家),业界专家和学生观看了音乐会。

全国青少年民族乐器艺术教育成果展示活动创办于2002年,前身为"文华艺术院校奖--全国青少年民族乐器演奏比赛",每三年一届,至今已经成功举办五届。

本届展示活动分为民族器乐独奏、小型民族乐器组合两部分,参与对象涵盖本科、高职、中职等各个层次民族器乐专业在校生。

评委专家在全国167所艺术院校选送的1319各节目中遴选出40个院校的129个节目入围现场展演。

中央音乐学院大学和附中共有21个节目入选,是参展节目最多的团队,充分显示了我校民族乐器教学演奏实力,体现了专业音乐院校的引领地位。

本场音乐会是"第六届全国青少年民族乐器教育教学成果展示活动汇报音乐会"巡演活动的第二场。

本次音乐会汇集了中央音乐学院及附中、中国音乐学院及附中、中国戏曲学院及附中、中央民族大学、北京戏曲艺术职业学院、山东艺术学院6所音乐院校的优秀学子,共演出了15首民乐作品。

他们正值青春少年,演奏的技术及艺术修养已经远远超出大多数同龄人。

展演的曲目艺术性、技术性都非常高,包括了传统经典民乐作品和最新创作的优秀作品。

体现了展演活动的宗旨:推出民乐人才和作品、促进院校间交流、提高专业教学水平。

“《又见国乐》,让国乐常见常新”

“《⼜见国乐》,让国乐常见常新”近⽇,中央民族乐团推出的民族乐剧《⼜见国乐》在全国巡演,这是继《印象国乐》之后该团推出的⼜⼀部备受瞩⽬的国乐精品。

《印象国乐》《⼜见国乐》由王潮歌导演、“80后”青年作曲家姜莹作曲编曲,⾃推出以来就⼴受好评,吸引了不少年轻⼈⾛近国乐。

有评论称,这两部民族乐剧颠覆了传统的民乐演奏形式,既似戏剧,有⼀定情节和故事,⼜似⾳乐会,有⼤乐队现场伴奏和⾼⽔平的独奏、合奏,运⽤舞台多媒体技术和现代审美表现形式,为观众营造出新鲜的⾳乐情境。

姜莹从⼩学习琵琶,常常⼀边听着贝多芬的交响乐,⼀边练习琵琶的基本功。

⾼中时期,姜莹开始学习作曲,她喜欢上了这种富有创造性和想象⼒的艺术形式。

在上海⾳乐学院毕业后,她成为同学中唯⼀的专业乐团的驻团作曲。

她不⽢⼼国乐只成为少数⼈欣赏的“雅乐”。

她相信,这种传统艺术⼀定可以“雅俗共赏”,为更多的年轻⼈所喜爱。

《印象国乐》《⼜见国乐》让她的设想成为现实。

《印象国乐》中的敦煌篇章运⽤的演奏乐器是从敦煌壁画上复制下来的,但到底每件乐器发出什么样的⾳⾊,现代⼈很难去量化,姜莹追求的是神似,特别是表现汉唐时期的神韵。

在创作过程中,姜莹突破了传统的民族管弦乐⾳乐会段落式的写作模式,⽽是以戏剧串联曲⽬的⽅式呈现演出。

这也是姜莹第⼀次⽤两个主旋律去贯穿全曲,因为平时写⾳乐会,作品之间往往是独⽴的,有⼀些风格上的对⽐。

但这次是把整场⾳乐会的风格完全统⼀起来,⽽且每⼀个舞台的呈现,都会影响姜莹创作的⾳乐,必须有画⾯感,有点像写歌剧⾳乐。

通过这种尝试,姜莹跳出了以前只是写⾳乐本⾝的那种思维模式,⽽是把戏剧的元素融合在⾳乐创作⾥⾯。

结果《印象国乐》⼤获成功,观众的热情出乎她的意料。

这让主创和演出团队备受⿎舞。

在取得了⼀系列好成绩、好⼝碑之后,作为《印象国乐》第⼆部的《⼜见国乐》⼀经上演,再次取得成功。

《⼜见国乐》的最⼤特点就是向国乐经典致敬。

他们选择了很多⼤家⽿熟能详的经典名曲,⽐如《⾼⼭流⽔》《春江花⽉夜》《⼆泉映⽉》《⼗⾯埋伏》《春节序曲》,还有⼀些民歌,⽐如《浏阳河》《鸿雁》,还有代表民族⽓概的《黄河》(《黄河⼤合唱》《黄河钢琴协奏曲》)等⼀系列经典曲⽬。

烟花绽放2024年春节晚会盛典

烟花绽放对于社会的影响和价值

烟花绽放作为春节晚会盛典的重要环节, 吸引了众多观众的关注和喜爱,提高了晚 会的收视率和口碑。

烟花绽放所呈现的美丽和壮观,激发了人 们对于美好生活的向往和追求,增强了人 们的文化自信和民族自豪感。

术烟 创花 新绽

放 的 技

烟花制作技术的进步和创新

新型烟花材料:采用环保材料,减少对环境的污染。 精准控制:通过精确计算和调整,实现烟花的精准控制和多样化效果。 动态烟花:利用新型烟花材料和技术,实现动态和立体效果的烟花表演。 智能化技术:引入智能化技术,实现烟花的自动化控制和表演。

烟花燃放技术的改进和发展

烟花在春节晚会中的地位和作用

烟花绽放是春节晚会的重要环节, 为晚会增添了浓厚的节日氛围。

烟花绽放通过精美的设计和技术手 段,展现了独特的艺术魅力,成为 春节晚会的一大亮点。

添加标题

添加标题

添加标题

添加标题

烟花绽放代表着喜庆、祥和,为观 众带来了欢乐和祝福。

烟花绽放的意义不仅在于观赏,更 在于传承和弘扬中华民族传统文化。

起源:1979年,中国中 央电视台春节联欢晚会 正式诞生,成为中国人 迎接新年的重要文化盛 事。

发展历程:从1983年开 始,春节联欢晚会逐渐 成为中国最大的电视晚 会,吸引了数以亿计的 观众。

意义:春节晚会不仅是 中国传统文化的重要组 成部分,也是展示中华 文化多样性和独特魅力 的平台。

影响:春节晚会的影响 力不仅限于中国,也影 响了全球华人和国际社 会对中国的认识和了解。

《国乐大典》传承与发展民乐新思路

《国乐大典》传承与发展民乐新思路1. 引言1.1 介绍国乐大典的重要性国乐大典是中国音乐文化的重要组成部分,记录了丰富多彩的传统音乐遗产。

这些珍贵的音乐资料承载着千百年来中国人民的智慧和情感,在传承与发展民乐的过程中起着不可替代的作用。

国乐大典不仅是民族文化的瑰宝,更是中国音乐的宝库,是世界音乐史的重要一环。

国乐大典的重要性体现在多个方面。

它是中国传统音乐的生动写照,记录了各个历史时期的音乐作品和演出形式。

这些珍贵的资料为我们了解古代音乐文化提供了重要线索。

国乐大典是中国音乐传承的重要依据,是后人学习传统音乐的重要参考资料。

只有通过学习和继承国乐大典,才能保证民乐传统得以延续。

国乐大典也是中国音乐走向世界的重要窗口,通过对国乐大典的整理和推广,可以使更多人了解和欣赏中国音乐的魅力。

我们应该高度重视国乐大典的整理和传承工作,保护好这份宝贵的民族音乐遗产,让国乐大典成为中华民族文化传统的重要代表之一。

1.2 概述传承与发展民乐的意义传承与发展民乐是我们国家文化的重要组成部分,也是我们民族精神的载体和表现。

民乐不仅仅是一种音乐形式,更是一种文化传统和历史积淀的体现。

通过传承和发展民乐,我们可以更好地了解和体味我们民族的优秀文化传统,感受我们民族特有的审美情趣和情感表达方式。

发展民乐也能够丰富我们的音乐生活,提升我们的审美水平,培养我们的音乐情趣。

在当今社会,随着全球化的发展和信息传播的加速,传统民乐面临着前所未有的挑战和压力。

许多传统乐器和曲谱面临失传的危险,许多优秀的民乐演奏家和音乐家也面临着被遗忘的危险。

传承和发展民乐显得尤为重要和紧迫。

只有通过不懈的努力和坚持,才能够将我们宝贵的民乐传统传承下去,让更多的人能够感受到民乐的魅力,让民乐这一瑰宝永远熠熠生辉。

【概述传承与发展民乐的意义】2. 正文2.1 历史悠久的国乐传统中国国乐悠久的传统可追溯至数千年前的古代时期。

最早的国乐可以追溯到先秦时代,那时的音乐主要用于宗教礼仪和宫廷活动。

大乐与天地同和,大礼与天地同节

大乐与天地同和,大礼与天地同节打开文本图片集建平的琵琶协奏曲《春秋》是应国际“儒联”为纪念孔子诞辰2545年所举办的音乐会“千秋颂”的委约作品。

创作于1994年7—9月。

同年10月7日由中央民族乐团在北京音乐厅首演。

独奏是琵琶演奏家吴玉霞,她也参与了创作。

《人民音乐》发表了作曲家自己撰写的文章《创作中的思考——琵琶协奏曲〈春秋〉创作札记》。

需要说明的是,在写这篇文章之前,我参阅了作曲家自己写的有关文章,以求比较准确地分析和表达出他的创作意愿。

一、标题与内容唐建平说,琵琶协奏曲《春秋》是借鉴儒家音乐思想而创作的作品。

其目的是借“春秋”这一题材和儒家音乐上的韵意来抒发对数千年中华悠久文明成就的崇敬、热爱和追溯之情。

在文化特性上,选择了礼乐中“大乐与天地同和,大礼与天地同节”的思想。

作为写孔子的音乐,可以用叙事体(类似琵琶协奏曲《花木兰》或《草原小姐妹》那样的写法),也可以舍弃情节只写“精神”。

作者采用了后一种写法。

曲目以“春秋”为标题,首先是希望突出孔子所生活的“春秋”时代,同时那也是中国历史上一个非常重要的社会历史变革时期,出现过百家争鸣、雄才辈出的生动局面。

此外,“春秋”二字在汉语中又有代表“历史”或“文化”的意思,这样也可以扩大作曲家音乐创作表现的外延和丰富的想象空间。

二、形式与表现(一)音乐基本素材的选择与设定音乐创作的基本素材选择设定和对音乐气度、风貌的想象,是作曲家开始创作时首先要考虑的问题。

唐建平从礼乐思想中得到了很大的启发。

礼乐是用“钟鼓管磬龠干戚”这些乐器演奏的,而其中鼓的作用受到了格外的重视。

所谓“弦匏笙簧,会守拊鼓”,就是指弦匏笙簧都要和着鼓的节奏一起演奏②,故作曲家在乐队音响的设置和应用上都充分考虑到鼓、编钟、编磬等当时已被广泛使用的乐器音色音响,以唤起人们对这一特定历史时期文化的回忆与想象。

当然,事实上在此之前,鼓在中国历史发展的进程中已经凝聚成为一种民族精神和生命力的象征,所以作曲家在该作的开头和结尾均有意识地用了鼓的音响。

有一种信仰,叫国乐

有一种信仰,叫国乐中国艺术网讯“您今天为什么来这里?听音乐会么?”“在今天,在这个时代,您需要听一场音乐会吗?”“……一场音乐会,对,就是一场音乐会,能让您的心得到些许的安慰,能让你触摸到自己最柔软的情感。

您只需要坐在这里静静地聆听,而我们将在这里为您把山打开,把水打开,把岁月打开,把心打开,把音乐打开!”这是在国家大剧院上演的《印象·国乐》的开场一幕,中央民族乐团的指挥家何建国站在观众之间,深情地说道。

随着他声音的频率加快,音乐从舞台的四面八方地响起。

10月10日,民族乐团《印象·国乐》在国家大剧院上演。

中央民族乐团携手著名导演王潮歌,首次突破了民乐的常规演出模式,在中国民乐演出形式上献出全新一曲。

音乐就在你身边当观众走入剧场的那一刻起,悠扬的旋律即在耳边响起,所到之处皆能感受到中国民族音乐的魅力,时时刻刻皆能被优雅地音乐所环绕……来自国家级的顶尖乐团演奏家们正分散在国家大剧院的检票口、剧院长廊、电梯口处、咖啡厅等区域进行乐器演奏。

王潮歌导演表示:“《印象·中国》希望传达一种‘音乐就在身边,音乐无所不在’的理念,您可以在任何一个空间享受到音乐带给您哪怕是两分钱的快乐。

在现代人的生活中,音乐可以是爱、是态度、是良药、是信仰!”据了解,此次民族乐剧也是王潮歌导演以“一元”稿酬指导演出的。

“只要我把心拿出来,您拖着,接好了,这就够了。

”王潮歌导演说道。

她表示,要为民族音乐的传承尽一份力量,更要让最有魅力的中国音色展现在当今的文艺舞台上。

演奏家陈述自己,直面观众《印象·国乐》的演奏突破了传统民族乐剧的分段落演奏方式,以戏剧串联曲目,从头到尾一气呵成,犹如诗篇,宏伟壮丽;整场民族乐剧采用了全新的创作乐曲,主旋律优美动听,贯穿始终,通过不同的乐手演奏出不同的声音,表达出不同的心境。

最令人耳目一新的是,演出第一次将演奏家这样“有故事的人”引入剧情。

演奏家直面观众陈述自己,讲述自己的音乐人生和对国乐的理解,作为整场音乐感受的内容组成部分。

《国乐大典》传承与发展民乐新思路

《国乐大典》传承与发展民乐新思路作者:王娴来源:《经济》 2019年第6期随着我国综艺娱乐性不断深化,过度娱乐化、效仿度高等问题逐渐浮现,国民精神文化需求的进一步提升导致收视低迷,打破这个局面需要提升节目的文化内涵。

文化类综艺的出现体现了民族文化自信,展现了中国传统文化精华,推动中国综艺市场进入发展的快车道。

作为现代中国传媒者,推进文化类综艺的升级、创新文化类综艺的呈现,是时代赋予的历史重任。

2018年由广东卫视推出的大型音乐竞演节目《国乐大典》创新地从中国传统音乐角度切入,让中国传统乐器糅合诗词、吟唱等经典,结合现代流行音乐的制作手法,在新颖的赛制承载下展现了中国音乐的文化美感,赋予经典时代性,突破性地表现中国传统乐器的艺术价值和特色。

《国乐大典》传承民乐的新思路《国乐大典》第一季是以线性结构来设计节目主题,通过不同的节目主题考验乐团对经典曲目演绎的更多可能性从而牵引着多种民族乐器在舞台上的呈现方式。

《国乐大典》第一期的主题为“乐满中华,震撼放送”,展示了六支参赛民乐团的差异性,而乐团的差异性更多地以主奏乐器的演奏为主要体现。

因此在节目主题设计下,《国乐大典》在第一期为观众展现了多种经典的中国传统乐器,如琵琶、二胡、月琴等。

在第三期节目中,主题为“历史回响,梦回千年”,内容指向民族乐器身上所承载的历史故事。

在本期节目中,龚锣新艺术乐团在表演中加入了极富历史厚重感的编钟,让民族乐器的呈现焦点从历史角度出发。

《国乐大典》透过设计节目主题,牵引着每一期节目的关注点,编织出不同的呈现角度让观众去了解中国民族乐器,让民乐的传承不再泛滥于硬性的“填鸭”方式的传播而是隐藏于欣赏度极高的曲目表演和多维度的民乐普及中,从而推动观众对传承民乐的主动性接触。

《国乐大典》在节目角色设置中,承担着输出民乐文化的角色职责的还有专家鉴赏团,节目组分别从民乐角度、文化角度以及观众角度进行设置。

据节目组统计,著名国乐艺术家方锦龙在第一季节目中演奏了马头琴、热瓦普、琵琶、中阮、锯琴等十八种民族乐器,不仅展示了民族乐器的多样性,而且体现了民族乐器在传承中所遇到困境,如民乐教育以及民乐生存空间等问题。

再接再励 如琢如磨 努力把《立秋》打造成国家舞台艺术精品

再接再励如琢如磨努力把《立秋》打造成国家舞台艺术精品贾茂盛

【期刊名称】《今日山西》

【年(卷),期】2005(000)001

【总页数】4页(P19-22)

【作者】贾茂盛

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】J824

【相关文献】

1.国家精品舞台剧目的市场运作方式研究——国家舞台艺术精品剧目系列研究之一[J], 苗燕

2.首届国家舞台艺术精品中的一大亮点--当代中国舞台艺术的人本意识简论 [J], 刘祯

3.开创中国舞台艺术的新纪元——国家舞台艺术精品工程观剧漫笔 [J], 王蕴明

4.八年磨一戏金秋喜圆梦——《老表轶事》荣膺国家舞台艺术精品工程"十大精品剧目" [J], 银峥峥

5.“国家舞台艺术精品工程精品剧目全国演出月”拉开帷幕——精品剧目《迟开的玫瑰》将在西安连续演出三十场 [J], 戴静

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

器乐汇报演出策划书3篇

器乐汇报演出策划书3篇篇一《器乐汇报演出策划书》一、活动主题奏响美妙乐章,展现器乐风采二、活动目的1. 为器乐爱好者提供一个展示才艺的舞台,激发他们对器乐学习的热情和兴趣。

2. 丰富校园文化生活,营造浓厚的艺术氛围,提升学生的艺术素养。

3. 加强学生之间的交流与合作,增进彼此的了解和友谊。

4. 向学校师生和社会各界展示器乐演奏的魅力,提升学校的知名度和影响力。

三、活动主体全校师生及部分家长四、活动时间[具体时间]五、活动地点学校大礼堂六、活动准备1. 宣传工作制作宣传海报、传单等宣传资料,在校内张贴、发放,宣传本次器乐汇报演出的时间、地点、节目内容等信息。

在学校网站、公众号等平台发布活动预告和相关报道,扩大活动的影响力。

邀请学校领导、老师、家长等观看演出,发送邀请函。

2. 节目征集面向全校学生征集器乐演奏节目,包括钢琴、小提琴、吉他、古筝、二胡等各种乐器。

对征集到的节目进行筛选和审核,确保节目质量。

安排节目排练时间和地点,指导学生进行排练。

3. 场地布置提前对大礼堂进行布置,设置舞台、音响设备、灯光设备等。

摆放观众座椅,确保观众席的整洁和舒适。

装饰舞台背景,营造出艺术氛围。

4. 人员安排成立活动筹备小组,负责活动的策划、组织、协调等工作。

安排主持人,负责演出的串场和介绍节目。

招募志愿者,负责现场的引导、秩序维护、后勤保障等工作。

邀请专业的音乐教师担任评委,对节目进行评分。

5. 物资准备购买演出所需的乐器、乐谱、道具等物资。

准备奖品、证书等,用于表彰优秀节目和演员。

七、活动流程1. 开场表演由学校乐队或合唱团进行开场表演,营造热烈的氛围。

2. 节目演出按照节目单顺序,依次进行器乐演奏节目表演。

每个节目表演结束后,评委进行打分。

3. 中场休息安排中场休息时间,让观众休息片刻,同时进行节目统计和分数计算。

4. 颁奖环节根据评委的打分,评选出一、二、三等奖和优秀奖,并颁发证书和奖品。

邀请学校领导为获奖节目和演员颁奖。

丝弦齐鸣扬国音 江河湖海汇广陵

丝弦齐鸣扬国音江河湖海汇广陵作者:祝远来源:《音乐生活》2022年第09期2022年7月15日19:30,由中共江苏省委宣传部、江苏省文化和旅游厅主办,苏州民族管弦乐团主演的《江河湖海颂》交响音乐会在扬州音乐厅奏响。

本场音乐会由著名指挥家、苏州民族管弦乐团首席指挥彭家鹏执棒,二胡演奏家朱昌耀任艺术指导,钢琴演奏家原丁联袂出演。

所演绎民族管弦乐组曲《江河湖海颂》汇集了乐团三部委约作品,分别由作曲家姜莹、张朝、唐建平参与创作。

第一篇章为作曲家姜莹创作的中国民族管弦乐《艰难与辉煌》,第二篇章为作曲家张朝创作的钢琴协奏曲《琴动山河》,第三篇章点题之作为作曲家唐建平创作的第一民族交响曲《江河湖海颂》。

如此强强联合的创演团队,为演出的成功提供了有力保障。

通过观演,笔者颇受震撼,由此引发了一些有关作品思想性、艺术性及观赏性方面的解读与思考。

作为喜迎中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开的献礼之作,《江河湖海颂》这部组曲,按照创演的先后顺序以三个篇章分别进行了叙事与立意,每一篇章都有着各自鲜明的表现主题。

第一篇章《艰难与辉煌》运用了叙述性的创作方式展开,以中华民族一路艰难走来,经历了百年沧桑的历史为背景,以激励当代青年不忘初心,牢记使命,为民族复兴之路续写新时代的辉煌篇章。

值得注意的是,在此篇章的主题动机中贯穿了《国际歌》的旋律元素,使得音乐具有强烈的革命主义气质,同时结合民族管弦乐的表现形式,既谱写了中华民族波澜壮阔的革命史诗,也借此抒发了中华儿女矢志不渝、坚如磐石的理想信念。

第二篇章《琴动山河》以“当代”我国取得的美好发展为叙事背景。

通过“山河——祖国山水之赞歌、夜曲——江南夜景之恋曲、戏鼓——中华文化之咏叹、未来——美好未来之展望”四段落,以真挚的情感与炙热的表达,歌颂中华儿女自强不息、不畏艰难的昂扬斗志与精神美德。

盛赞在新时代中国共产党领导下,祖国大好山河、人民幸福生活所取得的翻天覆地变化与伟大成就。

第三篇章《江河湖海颂》表达了对祖国未来发展的美好愿景,此篇又分为“大江东去、长江如歌、湖岸风和、海阔天极”四乐章。