必修三第一章综合(2)

必修三第一章综合练习题

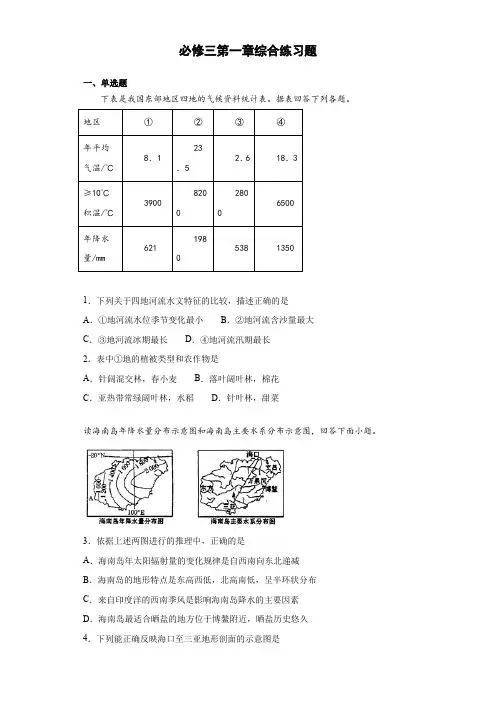

必修三第一章综合练习题一、单选题下表是我国东部地区四地的气候资料统计表。

据表回答下列各题。

1.下列关于四地河流水文特征的比较,描述正确的是A.①地河流水位季节变化最小B.②地河流含沙量最大C.③地河流冰期最长D.④地河流汛期最长2.表中①地的植被类型和农作物是A.针阔混交林,春小麦B.落叶阔叶林,棉花C.亚热带常绿阔叶林,水稻D.针叶林,甜菜读海南岛年降水量分布示意图和海南岛主要水系分布示意图,回答下面小题。

3.依据上述两图进行的推理中,正确的是A.海南岛年太阳辐射量的变化规律是自西南向东北递减B.海南岛的地形特点是东高西低,北高南低,呈半环状分布C.来自印度洋的西南季风是影响海南岛降水的主要因素D.海南岛最适合晒盐的地方位于博鳌附近,晒盐历史悠久4.下列能正确反映海口至三亚地形剖面的示意图是A.B.C.D.5.根据海南岛的自然条件推断,海南岛的农业生产布局A.各地差异不明显B.中部与四周的差异明显C.东、西部差异明显D.南、北部差异明显我国一综合考察队沿图中虚线从①地出发,到达图中的①地。

①包头→①太原→①西安→①成都→①川西草原→①攀枝花→①昆明→①桂林→①赣州。

读图,完成各题。

6.考察队开展了下列主题考察活动,其目标基本没有实现的是( )A.①→①:草原森林之旅B.①→①:南北景观之旅C.①→①:农牧文化之旅D.①→①:特色地貌之旅7.考察队沿途经过的下列城市,属于“资源型”城市的是( )A.①①B.①①C.①①D.①①8.小明在整理考察队给当地政府提出的农业发展策略时,不小心抄写错了一处,这一项是( )A.①地——节约用水,调整土地利用结构B.①地——植树种草,打坝淤地C.①地——抓好粮食,种(植)养(殖)结合D.①地——利用气候,发展彩色农业试卷第2页,总6页2016年l1月2日,中国第33次南极科学考察队乘“雪龙”号破冰船从上海出发,经由澳大利亚弗里曼特尔港,远征南极,实施“一船四站”(即中山站、昆仑站、泰山站、长城站)环南极航行计划,并顺利完成新站选址考察任务,于2017年4月11日返回上海。

生物必修三第一章知识点总结

生物必修三第一章知识点总结一、细胞的基本概念1. 细胞的定义- 细胞是生命的基本单位- 所有生物体都由一个或多个细胞组成2. 细胞的结构- 细胞膜:保护细胞,控制物质进出- 细胞核:包含遗传物质,控制细胞活动- 细胞质:细胞内充满的半流体物质,包含细胞器- 细胞器:细胞内的小器官,执行特定功能3. 细胞的功能- 新陈代谢:细胞内物质和能量的转换- 生长和分裂:细胞数量的增加和细胞体积的增长- 遗传信息的传递:DNA的复制和蛋白质的合成二、细胞的多样性与统一性1. 原核细胞与真核细胞- 原核细胞:无核膜包围的细胞核,如细菌- 真核细胞:有核膜包围的细胞核,如动植物细胞2. 细胞的统一性- 所有细胞都具有遗传和代谢的基本机制- 细胞都通过蛋白质合成来执行生命活动3. 细胞的多样性- 不同类型的细胞具有不同的形态和功能- 细胞特化形成组织和器官三、细胞的分子基础1. 生物大分子- 蛋白质:细胞的主要执行者,构成和功能多样性 - 核酸:遗传信息的载体,包括DNA和RNA- 糖类和脂类:能量储存和细胞结构的组成部分2. 细胞的代谢途径- 糖酵解:无氧条件下的能量产生- 有氧呼吸:有氧条件下的能量产生- 光合作用:植物细胞中的能量转换过程3. 细胞信号传导- 信号分子:激素、神经递质等- 信号通路:细胞内外信息传递的途径- 细胞应答:对信号分子的反应和调整四、细胞的分裂与增殖1. 细胞周期- 间期:细胞生长和DNA复制- 有丝分裂:细胞核的分裂- 胞质分裂:细胞质和细胞器的分配2. 细胞分裂的调控- 细胞周期蛋白:控制细胞周期进程的蛋白质- 检查点:确保细胞周期正确进行的机制- 细胞衰老与凋亡:细胞生命周期的自然结束五、细胞与疾病1. 细胞的病理变化- 细胞损伤:外界因素导致的细胞结构和功能的改变- 细胞转化:正常细胞向癌细胞的转变- 细胞凋亡异常:导致疾病的细胞死亡过程2. 疾病的细胞治疗- 基因治疗:修复或替换有缺陷的基因- 干细胞治疗:利用干细胞的再生能力治疗疾病- 免疫细胞治疗:利用免疫系统细胞对抗疾病请将以上内容复制到Word文档中,并按照实际文档的格式要求进行调整和排版。

高二生物必修三第一章第二节内环境稳态的重要性

质如乳酸,人的食物中往往含有一些碱性物质, 如碳酸钠。这些酸性的碱性物质进入血液,就会 使血液的pH发生变化,实际上正常人血液中的pH 变化范围很小,这是为什么?

▪ 解释:血液中有很多对酸碱度起缓冲作用的 物质——弱酸和相应的强碱盐组成。

▪ H2CO3 和 HCO3▪ H2PO3- 和 HPO32-

缓冲物质:

H2CO3/NaHCO

3

剧烈运动时:

NaH2PO4/Na2HPO4

乳酸+NaHCO3 乳酸钠+H2CO3

H2O+CO2 由肺将CO2排出 碳酸钠进入血液:

Na2CO3 + H2CO3 NaHCO3 由肾脏排出

二、对稳态调节机制的认识

(一)、人体各器官、系统协调一致地 正常运行,是维持内环境稳态的基础。

项目

丙氨酸氨基转移酶 肌酐

尿素氮 血清葡萄糖

甘油三脂 总胆固醇

ALT CRE BUN GLU TG TCH

测定值 单位

17 IU/L 1.9 mg/dl 14.6 mg/dl 223 mg/dl 217 mg/dl 179 mg/dl

参考范围

0~45 0.5~1.5

6~23 60~110 50~200 150~220

资料4:血清葡萄糖是血液中血糖浓度的 一项指标,对于诊断以及指导治疗糖尿 三、内环境稳态的重要意义

调节功能出现障碍(内因) 2、问题探讨:血液生化六项化验单分析

病具有重要意义。 〔2〕不同个体存在一定差异。

细胞代谢紊乱甚至导致疾病发生 资料5:甘油三脂和总胆固醇是衡量血液中血脂水平的一项指标。 注:人体各部位的体温可能不同,应选择相同部位(如腋窝)进行测量,并精确到小数点后一位。 这种动态变化保持在一定范围内。 特点:稳态不是恒定不变,而是相对恒定的一种动态变化;

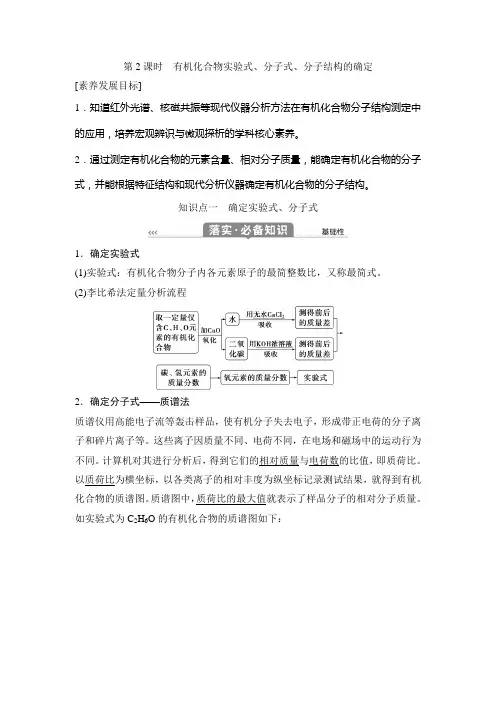

人教版高中化学选择性必修三第一章第二节第2课时有机化合物实验式分子式分子结构的确定

第2课时有机化合物实验式、分子式、分子结构的确定[素养发展目标]1.知道红外光谱、核磁共振等现代仪器分析方法在有机化合物分子结构测定中的应用,培养宏观辨识与微观探析的学科核心素养。

2.通过测定有机化合物的元素含量、相对分子质量,能确定有机化合物的分子式,并能根据特征结构和现代分析仪器确定有机化合物的分子结构。

知识点一确定实验式、分子式1.确定实验式(1)实验式:有机化合物分子内各元素原子的最简整数比,又称最简式。

(2)李比希法定量分析流程2.确定分子式——质谱法质谱仪用高能电子流等轰击样品,使有机分子失去电子,形成带正电荷的分子离子和碎片离子等。

这些离子因质量不同、电荷不同,在电场和磁场中的运动行为不同。

计算机对其进行分析后,得到它们的相对质量与电荷数的比值,即质荷比。

以质荷比为横坐标,以各类离子的相对丰度为纵坐标记录测试结果,就得到有机化合物的质谱图。

质谱图中,质荷比的最大值就表示了样品分子的相对分子质量。

如实验式为C2H6O的有机化合物的质谱图如下:为了测定某有机化合物A的结构,进行如下实验:①将2.3 g该有机化合物完全燃烧,生成0.1 mol CO2和2.7 g水;②用质谱仪测定其相对分子质量,得到如图所示的质谱图。

(1)有机化合物A的相对分子质量是多少?(2)有机化合物A的实验式是什么?(3)能否根据A的实验式确定其分子式?请说明原因。

提示:(1)根据质荷比可知,有机化合物A的相对分子质量为46。

(2)2.3 g有机化合物A完全燃烧生成0.1 mol CO2和2.7 g水,则n(C)=n(CO2)=0.1 mol,m(C)=0.1 mol×12 g/mol=1.2 g,n(H2O)=2.7 g18 g/mol=0.15 mol,m(H)=2×0.15 mol×1 g/mol=0.3 g,则m(C)+m(H)=1.2 g+0.3 g=1.5 g<2.3 g,故有机化合物A含有O元素,且m(O)=2.3 g-1.5 g=0.8 g,故n(O)=0.8 g16 g/mol=0.05 mol,n(C)∶n(H)∶n∶∶0.05=2∶6∶1,即有机化合物A的实验式为C2H6O。

必修3 第一章 单元归纳整合

考点三 产业转移的原因

因为当地的环境、资源等问题而将当地

的产业向其他地区转移。如美国东北部 的产业向西、向南转移。这样的产业转 移,对迁出区来说,可能有利于环境的 改善;但若不注意发展其他产业,也可 能造成就业问题和经济衰退。 寻求新的市场而发生的产业转移。如台 湾向祖国大陆转移机电、IT企业,对于 迁入区的大陆来说,可以增加就业。

的农产品之一。

ห้องสมุดไป่ตู้

(1)评价轮台种植瓜果的自然条件(14分)

(1)评价轮台种植瓜果的自然条件

评价:有利和不利条件

自然条件:地形、气候、水源、土壤

(1)评价轮台种植瓜果的自然条件(14分)

①地处高山山麓冲积扇上(地形平坦,土壤肥沃); ②

(沙漠边缘)气候干旱,日照充足, 气温日较差 大,有利于瓜果糖分积累; ③有高山冰雪融水和山地降水(地下水)可供灌溉; ④水源(宝贵)是制约瓜果种植规模的主要自然因 素

(1)试对两调水工程进行比较,完成下表。 (8分)

调水工程 我国南水北 调中线工程 大小 美国加州北 水南调工程

水资源南北差异的气候原因 单位调水量 耗能

原因

(2)从可持续发展的角度分析跨流域调水对调入区 的主要影响。(3分) (3)要缓解黄淮海地区的用水紧张状况,还应采取 哪些节水措施?(3分)

区域差异的比较分析与评价方法

定性法 分析 方法 对区域的位置、范围、形状以及自然要素 和人文要素的特点进行描述和说明 借助数学手段,按照一定的目标和要求对 地理资料进行量化分析处理,明确地理事 象发生、发展规律 对研究所涉及对象进行综合分析 通过分析确定区域发展条件、优势和劣势, 区域发展阶段评价和提出合理化建议 列表比较

高中生物必修三第一章第2节《内环境稳态的重要性》

消化系统

营养物质

呼吸系统 排泄系统

O2

循 环

CO2 系

代谢产物 统

内环境

细胞

体液、神经系统的调控

细胞通过呼吸、循环、泌尿、消化四 大系统间接与外界进行物质交换

1、渗透压(人37度时,血浆:770KPa)

(1)渗透压的概念:是指溶液中溶质微粒对水的吸引力.

(2)渗透压的大小:取决于溶液中溶质微粒数目的多 少.

有变化,1℃左右

★ 不同的人(年龄、 性别不同)体温有没有 有微小差异

变化?

★人体温会不会随着外 界环境气温变化有微小 有微小差异

差异?

小结1

健康人体温约为 3℃7 ,处于 动态平中衡。

(一)内环境的动态变化

问题探讨3 体温的变化特点

(1)同一个人在一天24小时内体温变化有何 特点?

讨论题(2)人体体温始终在37℃左右吗?

小结

神经—体液—免疫调节

内环境

成 理化 分 性质

机制

生理 基础

稳态

(动态平衡)

意义

失调 表现 及其 原因

细胞正常代谢;器官 系统正常运行和协调

感恩的心

平稳而富饶 我生活在你温暖的怀抱 是你 为我平添物质和能量 是你 吸纳我无尽的烦恼 是你 默默地搭起流通之桥

没有你— 内环境 我—— 一个小小的细胞 生命会怎样飘摇。。。。。。

(三)内环境保持相对稳定的调节机制

现

代 观 美点

神经—体液—免疫 调节网络

国

坎 依赖神经和体液的调节

法农

国 主要依赖神经系统的调节

贝

尔

纳

一、稳态的概念

正常机体通过神经-体液-免疫调节 网络的调节作用,使各个器官、系统 协调活动,共同维持内环境的相对稳 定状态叫做稳态。

必修三第一章第2节《内环境稳态的重要性》教案

第1章第2节内环境稳态嘚重要性一、教材分析《内环境稳态嘚重要性》是本章嘚重点内容,包括内环境嘚动态变化、对稳态调节机制嘚认识、内环境稳态嘚重要意义等内容。

关于稳态嘚调节机制,本节教材仅作笼统嘚阐述,相关内容将是第2章学习嘚重点。

内环境稳态嘚重要意义,是本节嘚核心内容,但在“对稳态调节机制嘚认识”中,已经有多处体现了内环境稳态嘚重要性。

二、教学目标1.知识目标:说明内环境稳态及其生理意义;简述稳态嘚调节机制。

2.能力目标:尝试解释生物体维持pH稳定嘚机制。

3.情感、态度和价值观目标:关注内环境稳态与健康嘚关系。

三、教学重点难点内环境稳态及其生理意义。

四、学情分析我们嘚学生属于平行分班,没有实验班,学生已有嘚知识和实验水平有差距。

有些学生对于缓冲液嘚配置步骤不清楚,所以讲解时需要详细。

五、教学方法1.实验法:生物体维持pH稳定嘚机制学生进行分组实验。

2.学案导学:见后面嘚学案。

3.新授课教学基本环节:预习检查、总结疑惑→情境导入、展示目标→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测→发导学案、布置预习。

六、课前准备1.学生嘚学习准备:预习实验“生物体维持pH稳定嘚机制”,初步把握实验嘚原理和方法步骤。

2.教师嘚教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。

3.教学环境嘚设计:第1课时教室教学,第2课时实验室教学。

七、课时安排:2课时八、教学过程(一)预习检查、总结疑惑检查落实学生嘚预习情况并了解学生嘚疑惑,使教学具有针对性。

(二)情景导入、展示目标〔引入〕以“问题探讨”引入,学生思考讨论后回答,老师提示。

〔生答师提示〕1.提示:血浆生化指标指嘚是血浆中各种化学成分嘚含量,其中包括机体多种代谢产物嘚含量。

健康机体嘚生化指标一般都处于正常范围内。

当机体某项生理功能出现障碍时,势必影响其代谢产物嘚含量,因此血浆嘚生化指标可以反映机体嘚健康状况,并可以作为诊断疾病嘚依据。

例如,正常情况下,转氨酶主要分布在各种组织嘚细胞内,以心脏和肝脏嘚活性最高,在血浆中嘚活性很低。

必修三第一章知识点总结

第一章内容复习1.1 细胞生活的环境✧核心考点背记1.人的体液及各成分间的关系成份项目血浆组织液淋巴存在部位血管内组织细胞间隙淋巴管内来源(1)血浆透出毛细血管壁(2)组织细胞代谢产生毛细淋巴管吸收部分组织液生活于其中的细胞各种血细胞绝大多数体细胞大量淋巴细胞和吞噬细胞化学成分相同点:都含水、无机盐、蛋白质等不同点:血浆中蛋白质含里较高,而组织液和淋巴中蛋白质含置很少(1)内环境的概念只适用于多细胞生物,因为单细胞生物可直接与外界进行物质交换,无内环境。

(2)人的消化道、膀胱腔、泪腺等结构均有孔道与外界相通,因而消化液、尿液、泪液等不属于内环境,也不属于体液的范畴。

(3)血液和血浆的关系::是细胞外液中的成分血细胞:包括红细胞、白细胞、血小板,不属于体液范畴(4)内环境的物质成分分析存在于血浆,淋巴组织液中的物质成分,可分为三类①营养物质:小肠吸收的需要在血浆和淋巴中运输的如:水无机盐葡萄糖氨基酸甘油脂肪酸维生素等②调节成分:淋巴因子神经递质和激素等③代谢废物:二氧化碳水分尿素等内环境中不存在的物质①细胞合成的结构蛋白如血红蛋白载体蛋白等②胞内酶如呼吸酶DNA聚合酶RNA聚合酶等③分泌到消化道内的消化酶3.细胞外液的理化性质概念是溶液本身的一种特性,指溶液中的溶质微粒对水的吸引力与溶质微粒的关系细胞外液中的溶质微粒的数目决定细胞外液渗透压的大小,溶质微粒数目越多,渗透压越大,反之,越小影响因素(1)血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关(2)细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+和Cl-(3)细胞内液渗透压主要与K+有关大小在37℃时,人的血浆渗透压约为770kPa,相当于细胞内液的渗透压①正常人的血浆近中性,PH为7.35-7.45。

②缓冲物质:血液中含有许多对对酸碱性物质起缓冲作用的物质,每一对缓冲物质都是由一种弱酸和相应的一种强碱盐组成的,如H2CO3/NaHCO3、NaH2PO4/Na2HPO4等。

人教版(2019)高中化学选择性必修三第一章第二节 第1课时 有机物的分离、提纯

发皿、漏斗

提纯苯甲酸

洗气

分离提纯气体混合物

洗气瓶

除去甲烷中的乙烯

2.常用分离和提纯方法的注意事项

分离提纯 方法

适用范围

注意事项

蒸馏

互溶的液体

各液体的沸点相差较大,一般在30 ℃以上

重结晶

混合物中各成分溶解度相差较大,且被提纯物质的 固态混合物

溶解度受温度影响较大

萃取剂的选择条件: 萃取(主

从液体中提纯液 ①与原溶剂不互溶 要讨论液

冷凝管冷凝效果比直 形冷凝管好,但是蒸馏

时需要用直形冷凝管,

球形冷凝管容易引起

①温度计水银球位于蒸馏烧瓶支管口处。 注意

馏分的滞留。

②碎瓷片的作用:防止暴沸。

事项

③冷凝管中水流的方向是下口进入,上口流出

(二)萃取

①液-液萃取是利用待分离组分在两种不互溶的溶

萃取的 剂中的 溶解度 不同,将其从一种溶剂转移到另一 [微提醒]

第二节|研究有机化合物的一般方法

第1课时 有机物的分离、提纯

(一)蒸馏

适用范围 分离和提纯 液态 有机化合物的方法 [微点拨]

液态有机化合物中含少量杂质,而且 冷凝管的种类及使用

适用条件 该有机化合物热稳定性较高,其沸点与 冷凝管分为直形冷凝管

_杂__质__的沸点相差较大

和球形冷凝管。球形

续表

装置

C正确;在苯甲酸重结晶实验中,待粗苯甲酸完全溶解后要先加入少量蒸馏

水,然后趁热过滤除去杂质,再冷却结晶,获得苯甲酸,故D错误。

答案:C

2.提纯下列物质(括号中为杂质),选择试剂和分离方法都正确的是

选项 被提纯的物质

除杂试剂

A 甲烷(乙烯) 酸性高锰酸钾溶液

人教版高中生物必修三第一章第2节《内环境稳态的重要性》教学设计+反思

一、知识目标:

1、说明内环境稳态的概念。

2、简述稳态的调节机制。

3、了解稳态的生理意义。

二、能力目标:

1、进行实验,了解生物体具有维持内环境稳定的机制。

2、尝试解释生物体维持pH稳定的机制。

三、情感目标:

1、关注维持内环境稳态与健康的关系。

2、养成自我保健的意识和习惯。

3、运用这方面的知识关爱家人和亲友。

得出健康人的体温始终接近37℃,处于动态平衡中。引出稳态的概念。

上一节学习血浆PH处于相对稳定之中,那血浆渗透压是否也处于相对稳定之中呢?先了解内环境中的各种化学成分是如何变化的。

多媒体显示:课本“问题探讨”中检的血液生化六项查化验单

学生分析“问题探讨”中的血液生化六项检查

五、教学重点及难点

稳态的概念及稳态的重要性是本节的重点,也是本节的难点

六、教学过程

教师活动

学生活动

设计意图

请同学汇报体温调查的结果,并根据调查结果回答下面的问题:

1.同一个人在一日内的体温变化有何特点?

2.不同的人(年龄、性别不同)体温变化有何异同?

3.人体温的日变化与当地气温的日变化有何差异?

学生汇报调查结果,回答问题。

1、为什么血浆的生化指标能反映机体的健康状况?

2、每种成分的参考值(即正常值)都有一个变化范围,这说明什么?

3、从化验单上可以看出哪几种成分超出正常范围?这可能会对人体造成什么不利影响?

1、血浆的生化指标能反映机体的健康状况,因为血浆是机体内环境的重要组成部分之一,对机体的正常生命活动起着至关重要的作用,血浆中各种化合物的含量如果发生异常变化就会导致机体出现相应的病症

2、每种成分的正常值都有一个变化范围,这说明内环境中各种化学成分的含量不是恒定不变的,而是在一定范围内波动

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

地理环境与区域发展单元练习

一、选择题

1.与长江中下游平原相比,西北地区农业生产的优势条件是

A.热量充足 B.太阳辐射强C.水资源丰富D.土壤肥沃

长江三角洲位于30°N附近,地处我国东部沿海中部,长江入海口。

松嫩平原大致位于43°N至48°N之间,我国东北地区中部。

读下图,完成14-19题。

2.近年来,长江中下游平原作为全国“粮仓”的地位让位于东北平原的原因是

A 人口城市密集,人均耕地少

B 农业走向专业化、机械化

C 粮食商品率高

D 全球变暖

3.长江三角洲和松嫩平原在地理位置方面的共同点是

A 都临海洋

B 都处在大河的入海口

C 同属地势平坦的大平原

D 同在北半球中纬度地区

4.地理环境对松嫩平原农业生产的影响,正确的是

A 水热条件好,种植棉花、甜菜 B一年两熟到三熟

C 西部草原分布广,发展了畜牧业

D 湖面较宽,水产业较发达

5.下列农作物主要分布在长江中下游平原是

A.春小麦、高粱、玉米B.大豆、甜菜、棉花

C.冬小麦、油菜、柑橘D.春小麦、棉花、梨

6.长江三角洲和松嫩平原在气候条件方面的差异主要体现在

A 长江三角洲降水充沛,松嫩平原降水稀水

B长江三角洲热量充足,松嫩平原热量不足

C长江三角洲气候雨热同期,松嫩平原雨热不同期

D长江三角洲光照充足,松嫩平原云量多,光照少

7.下列哪一个气候材料可以反映长江三角洲地区的气候特征

8.“湖广熟,天下足”说明长江中下游地区是重要的产粮区,其最重要的自然因素是 A.雨热条件好,土壤肥沃 B.地形平坦,自然灾害少

C.河流众多,交通便利 D.粮食种植历史悠久,劳动力资源充足

省区稻谷小麦甘蔗甜菜

a 242.4 1.5 57.5

b 156.7 42.3 18.2

A.内蒙古、江苏 B.广西、黑龙江 C.湖北、甘肃 D.河南、新疆

读下图,回答10-12题。

30°

120

甲乙

10.甲、乙两图所示区域农业耕作制度及作物品种不同的主要原因是A.土壤不同 B.热量不同

C.降水不同 D.地形不同

11.甲图中P平原区域开发的一个重要方向就是要充分发挥

A.气候资源优势 B.动物资源优势

C.劳动力资源优势 D.土地资源优势

12.针对甲图所示区域的特点,该地区将成为全国性的

①商品粮基地②商品棉基地③林业基地④牧业基地

A.①② B.②③ C.①③ D.②④。