中国古建筑简直绝了梁思成古建筑手稿

中国古建筑寻根梁思成主要内容

中国古建筑寻根梁思成主要内容

《中国古建筑寻根梁思成》

中国古建筑是中国传统文化的一大瑰宝,而梁思成则是中国古建筑研究的泰斗。

在他的主持下,中国古建筑的研究得到了长足的发展,为后人留下了宝贵的学术遗产。

梁思成在中国古建筑研究中有着举足轻重的地位。

他认为中国古建筑的精髓在于寻根究本,而非单纯的模仿。

他强调要从中国传统文化和建筑中找到灵感,将其赋予现代建筑的创造中,不断探索中国古建筑的建筑艺术、技术和精神内涵,使其得到传承和发展。

梁思成的研究成果不仅在学术界产生了深远的影响,同时也在实际建筑设计与实践中发挥了重要作用。

他的著作《中国古建筑》为中国古建筑的研究奠定了基础,系统地总结了中国古代建筑的发展历史、风格特点和构造技艺,成为中国古建筑研究的经典之作。

在现代中国,古建筑的保护与发展仍然备受关注。

梁思成的理念对中国古建筑的传承与创新仍然具有启发意义。

他在中国古建筑研究领域的杰出贡献,不仅为后人树立了榜样,更为中国古建筑的保护与传承指明了方向。

中国古建筑之特征——梁思成

中国古建筑之特征——梁思成中国古建筑是中国传统文化的重要组成部分,具有独特的风格和特点。

梁思成是中国现代建筑学的奠基人之一,他对中国古建筑进行了深入的研究和探索。

本文将围绕梁思成对中国古建筑的研究,从结构特征、装饰特点和意义等方面进行阐述。

首先,中国古建筑的结构特征是其独特之处。

梁思成在其著作《中国建筑史》中指出,中国古建筑的结构特征主要有以下几点。

首先是木构结构。

中国古建筑一般采用木结构,以榫卯结合,不使用钉子和螺丝等金属连接件。

这种结构方式使得建筑更加灵活,能够适应地震等自然灾害。

其次是悬山式檐。

中国古建筑的屋檐一般向外悬挑,形成了独特的悬山式檐形态。

这种结构不仅可以遮阳挡雨,还可以起到通风散热的作用。

再次是飞檐翘角。

中国古建筑的屋檐翘角非常突出,形成了独特的线条美。

飞檐翘角不仅具有装饰作用,还可以起到避免雨水滴落的功能。

最后是斗拱和琉璃瓦。

中国古建筑的门窗、屋檐等部位常常采用斗拱,以增加建筑的稳固性。

而琉璃瓦则是中国古建筑的重要装饰材料,具有丰富的色彩和纹饰,给建筑增添了艺术气息。

其次,中国古建筑的装饰特点也是其重要的特征之一、梁思成认为,中国古建筑的装饰注重平衡和谐,追求自然美和意境美。

中国古建筑的装饰主要表现在以下几个方面。

首先是彩绘和雕刻。

中国古建筑的墙壁、柱子等部位常常进行精细的彩绘和雕刻,以展现建筑的美感。

其次是瓷砖和琉璃。

中国古建筑的门窗、屋檐等部位常常使用瓷砖和琉璃进行装饰,以增加建筑的华丽度。

再次是景观和园林。

中国古建筑的建筑群常常与园林景观相结合,形成了独特的建筑景观。

最后是摆设和陈设。

中国古建筑的内部常常摆放着各种器物和艺术品,以装点建筑的氛围。

最后,中国古建筑具有丰富的意义。

梁思成认为,中国古建筑不仅是人们居住和工作的场所,更是文化和历史的载体。

中国古建筑通过其独特的结构和装饰,传达了丰富的文化内涵。

它反映了中国人民对自然的热爱,对美的追求,对传统价值观的坚持。

同时,中国古建筑也承载了丰富的历史记忆和文化传统。

老北京记忆——梁思成手绘北京城改造图稿

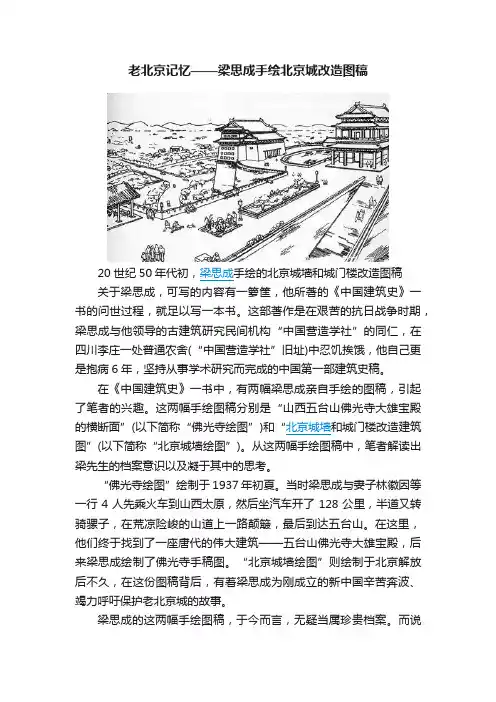

老北京记忆——梁思成手绘北京城改造图稿20世纪50年代初,梁思成手绘的北京城墙和城门楼改造图稿关于梁思成,可写的内容有一箩筐,他所著的《中国建筑史》一书的问世过程,就足以写一本书。

这部著作是在艰苦的抗日战争时期,梁思成与他领导的古建筑研究民间机构“中国营造学社”的同仁,在四川李庄一处普通农舍(“中国营造学社”旧址)中忍饥挨饿,他自己更是抱病6年,坚持从事学术研究而完成的中国第一部建筑史稿。

在《中国建筑史》一书中,有两幅梁思成亲自手绘的图稿,引起了笔者的兴趣。

这两幅手绘图稿分别是“山西五台山佛光寺大雄宝殿的横断面”(以下简称“佛光寺绘图”)和“北京城墙和城门楼改造建筑图”(以下简称“北京城墙绘图”)。

从这两幅手绘图稿中,笔者解读出梁先生的档案意识以及凝于其中的思考。

“佛光寺绘图”绘制于1937年初夏。

当时梁思成与妻子林徽因等一行4人先乘火车到山西太原,然后坐汽车开了128公里,半道又转骑骡子,在荒凉险峻的山道上一路颠簸,最后到达五台山。

在这里,他们终于找到了一座唐代的伟大建筑——五台山佛光寺大雄宝殿,后来梁思成绘制了佛光寺手稿图。

“北京城墙绘图”则绘制于北京解放后不久,在这份图稿背后,有着梁思成为刚成立的新中国辛苦奔波、竭力呼吁保护老北京城的故事。

梁思成的这两幅手绘图稿,于今而言,无疑当属珍贵档案。

而说起梁思成的档案意识,可在其所著《中国建筑史》一书的《为什么研究中国建筑》(代序)一文中领略一斑:“以测量绘图摄影各法将各种典型实物作有系统秩序的纪录是必须速做的。

因为古物的命运在危险中,调查同破坏力量正好像在竞赛。

多多采访实例,一方面可以作学术的研究,一方面也可以促社会保护。

”尽管梁思成在这里没有提及档案一词,但在这段文字中,分明折射出他已意识到对抢救、保护古物的紧迫性,因此呼吁应抓紧为其建档的用心,而他的这两幅手绘图稿,正是他为此身体力行的有力写照。

梁思成的躬身实践同样有口皆碑。

他在《建筑师是怎样工作的?》一文中说道:“设计首先是用草图的形式将设计方案表达出来。

梁思成林徽因影像与手稿珍集

目录分析

01

先哲荣光— —父辈的巨 影

02

如诗笈求学

04

甜蜜之旅— —新婚欧洲 游

06

鲲鹏展翅— —在千山万 水中探寻中 国古建

05

快乐时光— —在东北大 学和北总布 胡同的日子

流亡之路—— 在昆明、李庄

的日子

光耀古都—— 新中国成立前 后的工作历程

我的妈妈林徽因— —梁再冰

回忆我的父亲梁思 成——梁再冰

倏忽人间四月天— —回忆我的母亲林 徽因——梁从诫

梁思成年谱简 编

林徽因年谱简 编

作者介绍

这是《梁思成林徽因影像与手稿珍集》的读书笔记模板,暂无该书作者的介绍。

精彩摘录

这是《梁思成林徽因影像与手稿珍集》的读书笔记模板,可以替换为自己的精彩内容摘录。

谢谢观看

梁思成林徽因影像与手稿珍集

读书笔记模板

01 思维导图

03 读书笔记 05 作者介绍

目录

02 内容摘要 04 目录分析 06 精彩摘录

思维导图

本书关键字分析思维导图

两人

影像

梁思成

收入

林徽因

历程

胡同

影像

手稿

影像 林徽因

诗

珍集

梁思成

光耀

日子

布

人生

年华

内容摘要

《梁思成林徽因影像与手稿珍集》是为纪念林徽因诞辰110周年首次集成的梁思成、林徽因的影像、手稿珍 辑,分上中下三编。上编选入梁思成、林徽因的珍贵影像369幅,中编收入两人的手稿21幅,下编则为他们子女 纪念父母的文章。

梁思成林徽因,出身大家,年轻时才男俊女,令人羡慕,中年为国家建筑历史文化遗存在艰难时局中奋不顾 身,艰苦努力不计得失。

梁思成先生--小议中国传统木构建筑

010梁思成先生——小议中国传统木构建筑梁思成先生与木结构建筑的羁绊梁思成(1901.4.20~1972.1.9)籍贯广东新会,出生于日本东京,赴美留学,毕业后致力于对中国古代建筑的研究与保护,是近现代中国最著名的建筑学家之一。

梁先生有着一颗勇于探索发现的心,认为可以使用中国传统木构建筑形式,转化到西方建筑结构体系上,通过类似于语言翻译的方法,最终创作出带有中国特色的一批新建筑。

除了建筑教育、城市规划方面做出巨大成就以外,对于古建筑文物的保护和研究调查工作也做出了不朽的贡献,通过大量的实地勘察、测绘和制图等方法,结合历史文献和对老工匠们的访问,撰写出《中国建筑史》《清式营造则例》等理论著作。

梁思成的一生将自己全心全意的投入到中国传统建筑上,他曾为拆毁景德街牌楼伤心痛苦,在追寻唐代建筑痕迹时积劳成疾、险些丧命。

他说过“每拆掉一座城楼,就好像挖去我一块肉一样。

”他还说过“等到五十年后,你们就会看到我所说的是对的”。

五十年转瞬而过,时代的进步,观念的不断更新,科学技术的完备无一不在证实梁先生的论断,在上个世纪那个无比动荡的年岁里,梁思成与其夫人林徽因以及他的同仁们,在非常简陋的条件下往返奔波于拯救那些还没被破坏的古建筑,对于木构建筑的感情至深,真是令人钦佩。

木结构建筑的核心价值在中国古代,建筑发展有着长达数千年的文明历史,创造出无数辉煌伟大的宫殿、寺庙、亭台楼阁以及形态各异的院落,它们讲求天人合一、人与自然和谐相处的理念,皇权至上和宗教礼仪等使得它们的组成方式、环境和形象,都散发着一种较为抽象的感觉与气氛。

建筑有的宏伟、有的祥和、有的神秘、有的肃穆、有的喧闹、有的寂静总之千姿百态而不相重。

中国古代的木结构建筑如果和西方古代建筑比较的话,它的最明显的特征就是其结构所使用的材料以及工艺各不相同,西方多使用石材作为结构,而中国多采用木材作为结构材料。

这种木结构建筑最普遍的形式是:首先在地上起石台基后建竖立木柱,在上面架设水平的梁和枋,再多层梁枋上假设椽木和檀木、正脊垂脊等,再在椽木上铺建瓦而形成屋顶,柱子与柱子之间砌造墙面和门窗形成房身,下有地面,上有屋顶,屋身四周相围合,形成可供人生活的房屋空间,这样就建好了一座民间普遍使用的抬梁式房屋。

梁思成林徽因古建筑作文

梁思成林徽因古建筑作文

古为今用,建造永恒

啥是古建?不就是一堆老旧的房子吗?为什么要花那么多心思去研究呢?对很多人来说,古建筑或许只是陈腐、过时的东西,与现代生活渐行渐远。

但对梁思成和林徽因这对"建筑夫妻"来说,古建筑却是他们毕生追求的理想和事业。

梁林二人可以说是古建筑领域的"国宝级"人物。

梁思成是中国现代建筑教育的开创者,他挖掘、研究中国古建筑,将古建之精华与现代建筑设计完美融合。

林徽因则致力于古建园林的保护和修缮,她以自己的方式将古建之美展现于世人面前。

梁思成常说"古为今用"。

他不是一味崇古,而是将古建筑的智慧和精神提炼出来,并用于现代建筑设计之中。

比如北京故宫的设计,在遵循传统建筑格局的同时,也有了创新的建筑理念。

梁思成的建筑设计既不失古韵,又彰显时代气息,可谓"古今合璧"。

林徽因则是通过园林这一"活的古建"来传承古建文化。

她将曾经荒废的古建园林重新修缮一新,让古建之美得以充分展现。

比如她主持修缮的北京园林,不仅保留了古建的风貌,更将园林的文化内涵体现得淋漓尽致。

游人在林徽因修缮的园林中,仿佛置身于古人的生活,感受着古建文化的魅力。

梁林二人的事迹令人敬佩,他们用自己的方式让古建筑在现代社会焕

发新生机。

古建虽古老,却绝不陈旧。

通过梁林二人的努力,中国古建筑这座宝库得以充分开发利用,为现代建筑设计和文化传承贡献了宝贵的财富。

古为今用,建造永恒,这正是梁林二人毕生追求的崇高理想。

【AT】70张图看尽中国5000年建筑史(附梁思成珍贵手稿)

【AT】70张图看尽中国5000年建筑史(附梁思成珍贵手稿)点击“此处”了解地下空间开发会议详情与此同时,夏朝的建筑还有一个重大成就,就是建造城池与开凿沟洫。

城池有御敌护城之作用,沟洫有给水排水之功能,实为现代化城市之先驱。

夏代二里头宫殿复原图烟台发现夏代村落遗址陕北清涧发现商代建筑群周代建筑(含春秋战国)西周建筑易经使用瓦,建筑中使用木结构和封闭式的有中轴线的院落式布局的特点。

种种迹象表明,在后世逐渐完善起来的中国古建筑的特征至少在西周时期易经具有雏形了。

成书于春秋末叶的《考工记》,追述了周代营造制度。

书中记载,营造都城的时候,要规划成方形,每个方向长九里,各开三座城门;城中纵横垂直交错九条达到,城内左边(东部)为太庙,右边(西部)为社稷坛,前面(南部)为皇城,后面(北部)为集市。

这些记述对西汉以后各朝代(尤其是元明清三代)的规划产生了重要影响。

《考工技》中描述的周代王城规划岐山西周甲组建筑基址复原鸟瞰图齐长城遗址始建于春秋时期,完成于战国时期的齐长城,西起黄河河畔,东至黄海海滨,迤逦山东十三县,长达千余里。

秦汉建筑秦汉的统一促进了中原与吴楚建筑文化的交流,建筑规模更为宏大,组合更为多样。

秦汉建筑类型以都城、宫殿、祭祀建筑(礼制建筑)和陵墓为主,到汉末,又出现了佛教建筑。

都城规划由西周的规矩对称,经春秋战国向自由格局揍变,又逐渐回归于规整,到汉末以曹操邺城为标志,已完成了这一过程。

宫殿结贪官苑,规模巨大。

祭祀建筑是汉代的重要建筑类型,其主体仍为春秋战国以来盛行的高台建筑,呈团块状,取十字轴线对称组合,尺度巨大,形象突出,追求象征涵义。

包头秦长城遗址汉画像砖上的阙门形象汉代,绿釉陶望楼魏晋南北朝建筑魏晋南北朝时期,社会生产的发展比较缓慢,在建筑上也不及两汉期间有那样多生动的创造和革新。

但是,由于佛教的传入引起了佛教建筑的发展,高层佛塔出现了,并带来了印度、中亚一带的雕刻、绘画艺术,不仅使中国的石窟、佛像、壁画等有了巨大发展,而且也影响到建筑艺术,使汉代比较质朴的建筑风格,变得更为成熟、圆淳。

古建山西|应县木塔:据说它有三颗宝珠护佑,它的独一无二曾让梁思成“喘不过气来”

古建山西|应县木塔:据说它有三颗宝珠护佑,它的独一无二曾让梁思成“喘不过气来”在华北地区,有一首古老的民谣曾广为流传:“沧州狮子应州塔,正定菩萨赵州桥”。

民谣流传了不知道多少代,人们拿它当儿歌教孩子。

上世纪30年代,有一个人听到这首民谣后惊喜异常,立即将它记到了本子上。

这个人就是著名建筑学家梁思成。

随后,梁思成从日本学者的著作中,了解到应县有一座11世纪的木塔,塔内有精美佛像。

当时通讯很不发达,交通也不便利,如果从北京贸然去山西应县,而如果寻访不到塔,那就会浪费一两个月的时间。

梁思成想了一个非常聪明的办法,他写了一封信,寄往的地址是“山西应县最高等照像馆”,信中附了一元钱,拜托摄影师帮拍一张应县木塔的照片。

当时,一元钱足够照几张相了。

同时,梁思成还承诺,如果摄影师帮助拍照,他可以送摄影师一份礼物。

▲梁思成与林徽因这一招还真管用,应县人的实诚这时显露无遗。

应县“白云斋照相馆”摄影师高培华收到这份信,果然按他的要求,拍了木塔照片寄过去,大喜过望的梁思成,立即回赠给高培华几件文具。

1933年夏天,梁思成和同事刘敦祯、莫宗江从大同下火车后,搭驴车赶往应县。

在离城大约还有好几里地时,梁思成突然发现,前面群山环抱中,一座红白相间的宝塔映照着金色的落日。

梁思成后来在《闲谈》一文写道:'今天正式去拜见佛宫寺塔,绝对的Drewbelming,好到令人叫绝,半天喘不出一口气来!'文章还写道:'这塔真是一个独一无二的伟大作品。

不见此塔,不知木构的可能性到了什么程度。

我佩服极了,佩服建造这塔的时代,和那时代里不知名的大建筑师,不知名的匠人。

'梁思成在应县住了7天,把木塔从里到外、从上到下,非常精细地测量了各层的平面,测量了五十多种不同的斗拱,画出了木塔的断面图,绘制了楼梯、栏杆、隔扇的图样,用仪器测量了各檐的高度和塔刹。

有一次,梁思成正在塔尖顶上专心测量,没注意到头顶云层正迅速合拢。

突然,一个惊雷在塔旁爆响,梁思成大吃一惊,险些从塔上落下。

古建筑 梁思成 高考满分作文

古建筑梁思成高考满分作文“嘿,你们知道梁思成吗?”我一脸兴奋地问小伙伴们。

那是一个阳光明媚的周末,我们几个小伙伴聚在我家的院子里。

院子里的大树洒下一片阴凉,微风吹过,树叶沙沙作响。

我们正叽叽喳喳地讨论着各种有趣的话题。

“梁思成?没听说过呀。

”小明挠挠头说。

“哎呀,他可了不起啦!”我迫不及待地开始讲,“他是研究古建筑的大师呢!”我想起在书上看到的关于梁思成的故事,心中满是敬佩。

“他为了保护那些珍贵的古建筑,付出了好多努力呢!”我手舞足蹈地形容着。

小伙伴们都被我吸引住了,纷纷围过来。

“真的吗?那古建筑有啥特别的呀?”小红好奇地问。

“古建筑就像是时间的宝藏呀!”我努力想用他们能懂的话解释,“它们承载着历史和文化,是我们的祖先留给我们的宝贵财富呢。

”我仿佛看到了那些古老的建筑,它们屹立在岁月的长河中,见证着时代的变迁。

“梁思成先生就是那个努力守护这些宝藏的人呀!”我越说越激动。

“哇,那他好厉害呀!”小伙伴们的眼睛都亮了。

“可不是嘛!要是没有他,好多古建筑可能都消失啦!”我感叹道,“我们现在能看到那些美丽的古建筑,都要感谢他呢。

”我们几个小伙伴陷入了沉思,想象着那些古建筑的模样。

“那我们以后也要保护古建筑!”小明坚定地说。

“对!我们也要像梁思成先生一样!”大家纷纷响应。

在那一刻,我突然觉得,我们虽然只是小小的小学生,但也可以为保护这些珍贵的文化遗产出一份力。

古建筑不仅仅是一些房子,它们更是我们民族的记忆和灵魂。

而梁思成先生,就是那个为我们照亮这条守护之路的人。

我们要记住他,也要传承他的精神。

我想,这就是古建筑的魅力,这就是梁思成先生带给我们的启示。

我们要珍惜这些宝贵的财富,让它们在时间的长河中继续闪耀光芒。

梁思成与古建筑保护

以革命之事业为救国之唯一上策”[4]上册,547。此 人对于黄三德的做法不满,百般阻挠。黄三德

苦,采取多种形式进行筹款。黄三德特意向各 《中国日报》、金利源商店等机关”[7]86。而所

综上所述,孙中山在辛亥革命前,数次赴

埠致公堂发布通告“:该员等所到各埠,凡我 筹之款,除一部分用于黄花岗起义烈士家 美洲从事筹款活动,均得到了华侨黄三德的

同志,务祈优礼欢迎。并望各埠职员叔父,鼓 属善后之外,其余均“供应各省义军,为数 鼎力支持。从孙中山加入洪门,到旧金山木屋

相见甚欢,在西人亚伦可跳舞堂演说,听者五 功非细”[1]第四集,214。

代表,为辛亥革命作出了重要的贡献。

百余人,为埠中空前之大会集”[4]上册,547。在舍

然而,并非所有的致公堂成员都像黄三

路,孙中山演说后“,人心倾向革命如水就下, 德一样热心革命,全力支持孙中山。在孙中山

即平时最不喜欢谈革命者至今亦连声诺诺, 赴美国各地筹款之时,致公堂内部就有少数

思 成 与

日本侵略的中国学者呼吁保留建立在日本的 人类文明的古代建筑,这本来就使人感动而 可信。布朗森上校又是个懂得艺术的人,他被 说动了。不过他告诉梁思成,计划还需要得到 上级将军的批准“:他是位西点出身的‘三星

释》、《清式营造则例》、《中国建筑史》、《图像 中国建筑史》、《中国雕塑史》等众多的皇皇巨 著,他那勇于投身社会、聚焦遗产现实关怀的 风度与学识在今天依然熠熠生光,更引发后 学无尽的回味。

生,要是从我个人的感情出发,想 到四万万中国人蒙受的深重灾

□

古 建 筑

将军’。”听了这话,梁思成马上抽出一支红 笔,在两处打了三个星的地方,又各加了一颗 星,说“:这两处,京都和奈良,可是东方古代 建筑艺术上的‘四星将军’啊!”当梁思成的报 告和地图送到将军处时,将军沉默许久。他