部编人教版七年级上册历史第一单元第2课教案

七年级历史上册第一单元史前时期:中国境内人类的活动第2课原始农耕生活教案新人教版

-学生可以利用网络资源,搜索关于原始农耕生活的资料,进行自主学习,提高自己的历史素养。

课后作业

为了巩固本节课所学的知识,提高学生的历史素养,布置以下课后作业:

1.请结合课文内容,简要阐述原始农耕生活对我国古代社会发展的影响。

1.理解并分析我国原始农耕生活的特点及其对社会发展的影响。

2.提高史料实证能力,学会通过图片、文字等史料来了解史前人类的生活。

3.培养时空观念,认识史前时期是人类社会发展的早期阶段,农耕文明的出现为人类社会的进步奠定了基础。

4.增强团队协作能力,通过小组讨论、分享等方式,共同探讨原始农耕生活的相关问题。

展示一些关于原始农耕生活的图片或视频片段,让学生初步感受史前农耕的魅力或特点。

简短介绍原始农耕生活的基本概念和重要性,为接下来的学习打下基础。

2.原始农耕生活基础知识讲解(10分钟)

目标:让学生了解原始农耕生活的基本概念、组成部分和原理。

过程:

讲解原始农耕生活的定义,包括其主要组成元素或结构。

详细介绍原始农耕生活的组成部分或功能,使用图表或示意图帮助学生理解。

-教学软件:运用教学软件进行课堂互动,如历史事件排序、农耕工具识别等,增强学生的参与感和体验感。

-网络资源:引入相关网络资源,拓宽学生的知识视野,帮助学生更好地理解原始农耕生活及其对社会发展的意义。

教学过程设计

1.导入新课(5分钟)

目标:引起学生对原始农耕生活的兴趣,激发其探索欲望。

过程:

开场提问:“你们知道原始农耕生活是什么吗?它与我们现在的生活有什么关系?”

过程:

各组代表依次上台展示讨论成果,包括主题的现状、挑战及解决方案。

历史七年级上册第一单元史前时期:中国境内人类的活动第2课原始农耕生活教案

1、长江流域是世界最早栽培人工稻的起源地,黄河流域是栽培粟的最早起源地。

2、原始农业起源于中国黄河、长江、淮河等流域。

3、原始农业耕种方式:由“刀耕火种”到耒耜翻土。4、原始农业的重要标志:农作物种植、家畜饲养、聚落、磨制工具发展。

学生自主学习,阅读课本,独立完成问题,并初步记忆。

利用原始的采集方式导入新课。

通过新颖的导入方式提高学生的学习兴趣。

二、展示学习目标

1.简述河姆渡、半坡原始居民的农耕生活。

2.说出河姆渡、半坡原始居民的异同点。

3.认同先民们对人类社会物质与精神进步做出的特有贡献,进而促发或增强学生对祖国历史和文化的认同之心,对中华民族祖先的尊敬之情。

重点:河姆渡原始居民、半坡原始居民的农耕生活。

六、巩固复习

完成配套练习相应习题。

进一步加强对知识的记忆及理解。

附表:

原始居民

时间

地区

原始农耕

原始家畜饲养业

原始手工业

河姆渡原

始居民

距今约

7000年

浙江余姚

河姆渡

磨制石器,耒

耜耕地,种植

水稻

饲养猪、狗、水

牛等家畜

制造陶器,玉

器和原始乐器

半坡原始

居民距今约六Fra bibliotek年陕西西安

半坡村

磨制石器,制

造胃器、角器,开垦荒地,种植粟

难点:河姆渡、半坡原始居民的生活特点。

阅读学习目标,明确本课学习任务。

明确本节课的学习任务,让学生带着任务开展下面环节。

三、自主学习

学生先根据导学案自学找出下列问题的答案,然后教师进行重要知识点进行讲解强调。

一、半坡居民的生活

七年级历史上册第一单元第2课原始农耕生活备课资料教案新人教版

第一单元第2课原始农耕生活知识点一半坡居民的生活1.生活地点:陕西西安东部半坡村一带。

2.年代:距今约6000年。

3.生产生活状况(1)半坡人的房屋主要是半地穴式圆形房屋,屋内有灶坑,多用木头作柱子。

(2)半坡人制作出精美的磨制石器,还制造骨器、角器等生产工具,用以开垦土地,从事农业生产,主要种植粟,饲养猪和狗等家畜。

相关链接普遍使用磨制石器的时代,称为新石器时代。

普遍使用打制石器的时代,称为旧石器时代。

北京人使用的是打制石器,半坡人和河姆渡人多使用磨制石器,比北京人已进步很多。

(3)半坡人的生活用具主要是陶器,最具特色的为彩陶。

其中以鱼纹、鹿纹为多,图案栩栩如生。

相关链接彩陶的出现,不仅是生活用具的改进,还反映了半坡原始居民的艺术追求。

原始农业、畜牧业的产生,使得人们开始了定居生活。

彩陶业的发展,使手工业兴盛起来,因此,农业是畜牧业、手工业发展的前提。

(4)半坡人有很多装饰品,并有少量的乐器,如陶埙。

(5)半坡人已经会从事简单的纺织、制衣。

妙招巧记半坡居民的主要特征。

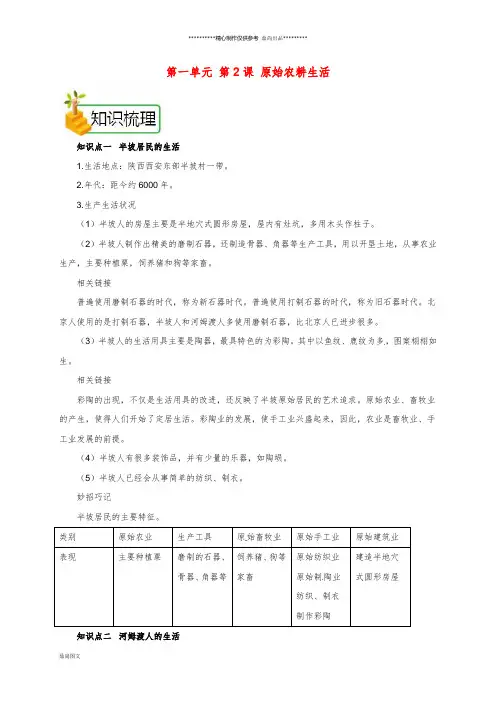

类别原始农业生产工具原始畜牧业原始手工业原始建筑业表现主要种植粟磨制的石器、骨器、角器等饲养猪、狗等家畜原始纺织业原始制陶业纺织、制衣制作彩陶建造半地穴式圆形房屋知识点二河姆渡人的生活1.生活地点:浙江省余姚市河姆渡。

2.年代:距今约7000年。

3.生产生活状况(1)河姆渡人的房屋主要是干栏式建筑,这是中国最早的木构建筑,对中国古典建筑产生了重要影响。

(2)在河姆渡遗址发现了木结构水井,这是迄今发现年代最早的木结构水井。

(3)水稻是当时这一带的主要农作物,遗址中发现了大量人工栽培水稻的遗迹,表明长江中下游是亚洲稻的起源地之一。

相关链接人们在河姆渡遗址中发现了大量的稻谷,保存较好,经过鉴定属于栽培稻的籼稻和粳稻两种。

河姆渡遗址出土稻谷数量之多、保存之完好、分布范围之广,在已发现的新石器时代遗址中是十分罕见的,填补了中国新石器时代考古学史上“有粳无籼”的空白。

七年级历史上册第一单元史前时期中国境内人类的活动第2课《原始农耕生活》教案新人教版

在课堂展示与点评环节,学生通过展示讨论成果,提高了自己的表达能力,同时加深了全班对原始农耕生活的认识和理解。教师对各组的亮点和不足进行了总结,并提出进一步的建议和改进方向。

七年级历史上册第一单元史前时期中国境内人类的活动第2课《原始农耕生活》教案新人教版

授课内容

授课时数基本信息

1.课程名称:七年级历史上册第一单元史前时期中国境内人类的活动第2课《原始农耕生活》

2.教学年级和班级:七年级一班

3.授课时间:2022年10月10日

4.教学时数:1课时(45分钟)

4.家国情怀:通过了解中国境内人类早期的农耕生活,培养学生对中华文明的自豪感和对国家历史的认同感。

教学难点与重点

1.教学重点:

(1)原始农耕生活的基本特征:学生需要理解原始农耕生活的生产方式、生活状况和社会组织形式等方面的基本特征。

(2)中国古代农耕文明的起源与发展:学生需要了解中国古代农耕文明的起源、发展过程及其对后世的影响。

(2)视频:播放关于原始农耕生活的纪录片或教学视频,让学生更直观地了解史前时期的人类活动。

(3)在线工具:利用网络资源,如历史地图、在线讨论区等,让学生实时查阅资料、参与讨论,拓宽知识视野。

(4)实物模型:展示原始农耕工具、农作物等实物模型,让学生亲手触摸,增强对农耕生活的感知。

教学过程设计

1.导入新课(5分钟)

(2)请论述原始农耕生活对中华文明的影响。

答案:原始农耕生活对中华文明的影响是深远的。它奠定了中国农耕文明的基础,促进了人类社会的定居和繁荣,为后世文明的发展提供了重要的物质基础和社会组织形式。

初中部编人教版历史七年级上册第2课《原始农耕生活》教学设计

第2课原始农耕生活【学习目标】1.掌握半坡居民和河姆渡居民的生产和生活情况。

2.了解原始农业的产生过程及意义。

3.知道考古发现是了解史前社会历史的重要依据。

4.比拟半坡居民和河姆渡居民的生产、生活状况,认识中国南北原始农耕文化的异同。

【教学重点】知道半坡居民、河姆渡居民的生产、生活状况。

【教学难点】半坡居民和河姆渡居民作为黄河流域和长江流域农耕文化代表的区别。

【教学过程】自学互研生成新知一.半坡居民的生活1.生活年代:距今约6000年。

2.生活地点:陕西西安东部半坡村一带,位于黄河流域。

3.生活、生产状况:(1)房屋样式:半地穴式圆形房屋。

半坡遗址的居住区,有房屋、窖穴、壕沟,居住区外有公共墓地和烧制陶器的窑场。

房屋主要是半地穴式圆形房屋,屋内有灶坑,多用木头作柱子。

(2)生产工具:磨制的石器、骨器、角器等。

半坡人制作出精巧的磨制石器,还制造骨器、角器等生产工具,用以开垦土地,从事农业生产。

(3)种植农作物:粟。

(4)畜牧业:饲养猪和狗等家畜。

(5)手工业:彩陶和纺织制品。

①半坡人的生活用具主要是陶器,最具特色的为彩陶。

彩陶以红底黑色纹饰为主,纹饰多是几何图案,还有动植物纹饰,其中以鱼纹、鹿纹为最多。

②半坡人有很多装饰品,并有少量的乐器。

遗址中出土了骨针、骨锥、陶制和石制的纺轮,可见半坡人已经会从事简单的纺织、制衣。

二.河姆渡人的生活1.生活年代:距今7000年左右。

2.生活地点:今浙江余姚河姆渡,位于长江流域。

3.生活、生产状况(1)建筑:①房屋样式:干栏式建筑。

干栏式建筑,以木桩插于地下,上面用木板等拼接成屋。

这是中国最早的木构建筑,对中国古典建筑产生了重要影响。

②在河姆渡遗址发现了木构水井,这是迄今发现年代最早的木构水井。

(2)主要农作物:水稻。

河姆渡遗址中发现了大量人工栽培水稻的遗迹,说明长江下游是亚洲稻的起源地之一。

〔3〕农业工具:以骨耜最为典型。

(4)畜牧业:以猪、狗和水牛为主。

(5)手工业:①河姆渡人会制作陶器和玉器,还有简单的乐器骨哨。

历史部编版(2024)版七年级初一上册第2课 原始农业与史前社会 教案01

《原始农业与史前社会》教学设计一、教学目标1.学生能够了解我国原始农业的起源和发展,知道水稻、粟是我们的祖先为人类文明做出的重要贡献。

2.学生能够掌握河姆渡遗址和半坡遗址的相关知识,了解我国原始农业的发展概况和区域特征,理解生产力的发展对人类文明进步的影响,认识到部分地区出现早期国家的趋势。

3.学生能够了解仰韶文化和大汶口文化,初步认识中华文明的起源及发展呈现出多元一体的基本格局,培养学生的家国情怀。

二、教学重点、难点1.教学重点:稻作农业的繁荣。

仰韶文化和大汶口文化。

2.教学难点:农业的兴起与定居生活。

三、教学过程第一课时(一)导入教师讲述:在远古时代,人们的生活主要依靠采集和狩猎,但这种方式存在很多不确定性。

那么,北京人在采集、狩猎时会遇到哪些问题呢?明确:受季节变化和天灾影响大,食物来源不充足、不稳定,需要经常迁徙。

教师引导:随着时间的推移,原始农业逐渐兴起,人们的生活方式也发生了改变。

那么,我国原始农业是怎样起源和发展的呢?让我们一起来探究。

(二)农业的起源与定居生活1.教师提问:什么是农业?明确:利用动植物的生长发育规律,通过人工培育来获得产品的产业。

2.教师提问:原始农业包括哪些方面?明确:种植业、畜牧业、渔业等。

3.教师讲述:我国先民在距今约 2 万年前开始对野生植物进行管理,帮助这些植物更好地生长。

距今约 1 万年前,出现了最早的人工栽培的农作物。

北方地区主要种植粟(小米)、黍(黄米),长江中下游地区主要种植稻。

4.教师提问:世界上最早的栽培稻、粟和黍均发现于中国,这说明了什么?明确:稻、粟、黍的人工栽培,是我们的祖先为人类文明作出的重要贡献。

5.教师讲述:随着农业的起源和初步发展,人类开始了定居生活。

为了适应定居生活,人们还发明了磨制石器、制作陶器等。

6.教师提问:磨制石器和打制石器有什么区别?明确:打制石器比较粗糙,而磨制石器更加精细,功能也更加多样化。

7.教师讲述:陶器的发明对人类生活有重要意义。

人教部编版七年级历史上册《第2课 原始农耕生活》(教案)

构水井

关内容

5.农业

我国是世界上最早种植水稻的国家

6.工具、牲畜

骨耜 家畜以猪、狗和水牛为主

7.手工业

骨哨、陶器

三、原始农业的发展

1.原始农业的兴起过程:

学生勾画相

(1)兴起地区:

关内容

中国黄河、长江和淮河等流域

(2)发展变化:由最初的“刀耕火种”,发

展到用耒耜等翻土工具进行耕种

2.兴起和发展的重要标志

华文明处于起源阶段时原始农耕经济的发展水平,认识其发展对中国远古

时代社会进步的重要意义。

重点 半坡居民、河姆渡居民的农耕生活。

难点 原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。

教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

由歌曲《黄河长江》导入

听歌曲,思 激发学生的好

歌词中的为什么说中国的黄河长江孕育 考问题 导入新课

板书

学生回忆旧石器时代?

4.农作物:粟

我国是世界上最早种植粟的国家

5.饲养牲畜:猪、狗

6.生活用具:陶器,最具特色的彩陶半坡人 学生根据课 提高 学 生 概括

还有很多装饰品,并有少量乐器,如陶埙。 本,分析总 能力

还出土了骨针、骨锥、纺轮,可见半坡人已 结概括

经学会从事简单的纺织、制衣

出示粟籽和人面鱼纹彩陶盆的图片

第 2 课 原始的农耕生活 教案

课题 第 2 课 原始的农耕生活

情感、态度、价值观目标:增强学生对祖国历史和文化的认同之心,对中

华民族祖先的尊敬之情。

பைடு நூலகம்

能力、过程与方法目标:本课教学用具是多媒体教学课件,教学方法是启

学习目标 发式的谈话法,设计探究问题与学生质疑结合。

最新部编人教版七年级上册历史全册教案

最新部编人教版七年级上册历史全册教案第一单元人类文明的发展与历史起源第一课人类文明的发展和历史的起源教学目标:- 了解人类文明的发展和历史的起源- 掌握人类文明起源的重要事件和里程碑教学重点:- 人类文明的定义和特点- 人类文明的起源和发展过程教学难点:- 了解不同学者对人类文明起源的理论观点- 分析人类文明的演进和发展过程教学方法:- 课堂讲授- 小组讨论- 视频展示- 图片和文献分析教学资源:- 课本:《七年级历史上册》- 多媒体设备- 图片和文献资料教学过程:1. 导入:通过展示不同时期的图片和视频,激发学生对人类文明的兴趣和好奇心。

2. 导入问题:引导学生思考,什么是人类文明?人类文明的起源和发展有哪些重要事件?3. 研究内容:通过课本的讲解和图文材料的展示,介绍人类文明的定义和特点,以及其起源和发展过程中的重要事件和里程碑。

4. 小组讨论:学生分成小组,讨论不同学者对人类文明起源的理论观点,以及这些观点的证据和争议。

5. 整理汇报:每个小组选出代表,向全班汇报他们的研究和讨论成果。

6. 总结提升:引导学生总结人类文明的发展和历史的起源,并对其重要性进行思考和讨论。

7. 课后作业:要求学生通过阅读相关资料,进一步了解人类文明的起源和发展,并写下自己的思考和疑惑。

教学评价:- 课堂参与度:观察学生在讨论和合作中的积极程度和贡献;- 回答问题的准确性和深度:评估学生对课堂内容的理解和掌握程度;- 课后作业的完成情况:检查学生对所学知识的掌握和进一步思考的能力。

第二课旧石器时代的人类和动植物居住环境...。

部编教材《历史》七年级上册第一单元第2课《原始农耕生活》教学设计

抢答,检测所学知识。

分析河姆渡原始居民与半坡原始居民的生活(1)提出问题:作为食物的生产者,河姆渡、半坡原始居民的生活与食物采集者相比有哪些进步呢?引导学生在表格中寻找线索。

(2)教师总结学生发言,归纳原始农耕时代居民生活的共性。

观察地图,回答问题。

思考问题并适当记录。

在地图中寻找信息并作标注。

一图一表,讲授新课;观察地图,寻找信息。

教师需要关注学生的学习态度和小组合作完成的情况。此处环节可以采用生生互评、教师点评等多样评价方式,使学生在积极探究的过程中实现师生互动、生生互动,交流越频繁,合作就越成功。

一、原始农耕生活的典型

(3)指出生产方式的进步带来了人类生活方式的进步。

(4)指导学生齐读并勾画书本第十页关键句:农作物种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制工具的发展,是原始农业兴起和发展的重要标志。

(5)引导学生阅读材料,谈一谈原始农业发展对人类历史进步有何作用?

(6)点评学生答案,进行归纳总结。指出农业使一定地区的食物供应量比过去更多更可靠,稳定的食物来源使人口大量增加,人类整体的活动范围扩大了。

联系上节课所学内容,积极思考,回答问题。

第2课原始农耕生活

(1)引导学生观察书本第七页《我国原始农耕时代主要遗址图》,找一找原始农耕时代遗址主要集中在哪些区域?

(2)提出问题:黄河、长江等大河对原始农业的产生具有怎样的作用?

(3)引导学生思考原始农业起源的要素。

(4)指导学生在地图上找到并圈出两个典型的农耕时代遗址。

(5)[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》北京大学出版社2012年2月版

教学过程

教学内容

人教版七年级历史上册第一单元第2课《原始农耕生活》教案设计、学案

人教版七年级历史上册第一单元第2课《原始农耕生活》教案设计、学案第2课原始农耕生活教案设计1教学分析知识与能力知道原始农业的兴起及其重要的意义,了解河姆渡居民、半坡居民的生活特点。

初步学习对具体历史资料进行归纳、概括、分析、比较,得出历史结论的思维方法过程与方法识读《北方半地穴式圆形房屋复原图》和《河姆渡人的干栏式建筑》,形象地掌握半坡居民和河姆渡居民房屋的特点;通过概括、比较,弄清半坡居民和河姆渡居民生活的特点情感态度与价值观认识我们的祖先在生产劳动中表现出来的智慧与成就,产生崇敬之情,从而达到对祖国悠久历史的认同和尊重【重点难点】教学重点:半坡居民、河姆渡居民的农耕生活教学难点:原始农业的发展2教学过程一、导入新课师:同学们,上节课,我们学习了我国早期人类历史,了解了他们是以采集和狩猎为生。

但大家想想,单纯地靠采集和狩猎获取食物,会有哪些不足之处?生:冬天食物匮乏;会经常挨饿;有时为了获得食物要走到很远的地方……师:有什么好的方法能让原始人的生活有保障呢?生:种地、储存食物;将吃不了的动物饲养起来,留到食物短缺的时候再食用……师:同学们说得非常好!进行农业生产,饲养家畜,是解决食物来源不稳定问题的最好解决办法。

农耕是原始人类改善生存状态的关键。

今天,我们一起来学习第2课《原始农耕生活》。

二、新课讲授目标导学一:原始农业的发展1.教师讲述:因为农作物的种植,河姆渡人和半坡人有了固定的食物来源。

他们渐渐地走出洞穴,搭建住所,过上了定居生活,形成了原始聚落。

2.教师提问:原始农业兴起和发展的重要标志是什么?提示:农作物种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制工具的发展。

3.问题思考:为什么说原始农业的兴起对人类文明的发展至关重要?提示:原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。

目标导学二:河姆渡人的生活1.图片展示:河姆渡遗址博物馆2.学生自主学习:阅读教材,了解归纳河姆渡遗址发现的地点、时间,并探讨地理环境与河姆渡遗址产生的关系?提示:浙江余姚河姆渡;距今约7000年;当时的长江流域,气候温暖湿润,雨水充沛。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

培养学生从史料中寻找有效历史信息,得出历史结论的能力。

了解历史学习的一项基本原则:史由证来,论从史出。

让学生回顾历史知识,培养情感,掌握学习技巧和方法以及遵循的基本原则。

教学小结

【板书设计】

第2课 原始农耕生活

1、半坡居民的生活

1、距今年代

第一单元史前时期:中国境内人类的活动

第2课 原始农耕生活

【教学目标】

一、知识与能力

1.通过亲身体验、观察地图、分析考古图片,了解河姆渡居民、半坡居民的生活概况,理解农耕产生推动了人类文明的迈进,

二、过程与方法

2.学习识读历史图片、列表归纳的方法,提升分析历史资料、进行合理推理想象的能力。

三、情感、态度与价值观

体会祖先智慧,增强民族自信心,认同中华文化。

【教学重点】

农耕文明逐步产生的进程和相关历史概念。

教学过程设计

教学过程

设计意图

1、设置情境,导入新课:

展示《白虎通》原文

(1)“神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。”

(2)问:我国原始居民的生产、生活有了什么变化

2、生产生活

2、河姆渡人的生活

1、距今年代

2、生产生活

【教学反思】

利用考古史料汲取有效信息,了解河姆渡人和半坡人的生产、生活状况,通过横向比较认识河姆渡人和半坡人在生产和生活上的异同点及原因,通过纵向比较认识河姆渡人和半坡人比北京人和山顶洞人在生产、生活上的进步性,增强学生对祖国历史核文化的认同之心,对中华民族祖先的尊敬之情。

2.河姆渡人的生活

(1)展示关于河姆渡遗址考古史料:

骨耜和装有木柄的骨耜复原图、稻谷、干栏式建筑、猪纹陶钵等

(出示图片)

(2)你能汲取哪些关于河姆渡人的生产、生活信息?

(3)河姆渡人和半坡人都过着定居的农耕,但在房屋的样式和种植的农作物品种方面却有些许差别,你能说出原因吗?

3.原始农业的发展

(1)指导大姐阅读“原始农业的发展”的内容并归纳其特点。

(2)从北京人——河姆渡人和半坡人,你能看出我国先民在生产生活、社会关系方面有哪些变化,你有何感想?

三、布置作业

学习本课你有什么收获

四、课堂小结

假如同学们坐上时光机,到半坡居民或河姆渡居民的家里做客,请你结合本节课所学的知识并充分发挥想象,谈一谈你的所见所闻。

培养学生的史料分析能力和对知识的迁移能力。

培养学生的史料分析能力和对知识的迁移能力。

二、授课与活动

(课件显示标题:第2课 原始农耕生活)

1.半坡居民的活动

(1)半坡居民的生活

展示关于半坡遗址的考古史料:

磨光的石器、大量的粟粒、骨制的箭头、渔叉、渔钩、尖底瓶、彩陶盆、纺轮、半地穴式圆形房屋复原图等。

(出示图片)

(2)你又能汲取哪些关于半坡人的生产、生活信息?