中国旅游地理

中国旅游地理ppt课件

05 中国旅游地理未来发展

CHAPTER

中国旅游地理发展趋势

旅游需求多样化

随着人们生活水平的提高 ,旅游需求呈现多样化趋 势,包括休闲度假、探险 体验、文化教育等。

旅游产品个性化

为了满足不同游客的需求 ,旅游产品将更加个性化 ,如定制旅游、主题旅游 等。

旅游方式自由化

随着自由行的兴起,越来 越多的游客选择自由行的 方式出游,对旅游服务的 需求也更加个性化。

中国旅游地理

目录

CONTENTS

• 中国旅游地理概述 • 中国旅游资源 • 中国旅游地理分区 • 中国旅游地理环境与文化 • 中国旅游地理未来发展

01 中国旅游地理概述

CHAPTER

旅游地理学的定义与特点

定义

旅游地理学是地理学的一个分支,主要研究旅游现象的空间分布、旅游活动的 地域影响以及旅游地的演化过程。

山等。

华东地区

01

02

03

04

上海市

拥有外滩、迪士尼乐园等著名 景点,是中国现代化大都市的

代表。

江苏省

以园林风光和历史文化遗产为 主,如苏州园林、南京明孝陵

等。

浙江省

以山水风光和古镇古村为主, 如杭州西湖、乌镇等。

安徽省

以黄山等自然风光和徽派建筑 文化为主。

华南地区

广东省

以珠江夜游、广州塔等为主要特色,是中国 南方经济中心。

历史文化遗产

中国拥有悠久的历史和丰富的文化遗产,如故宫、长城、秦始皇陵等。这些古迹吸引了大 量游客前来参观,了解中国历史文化。

民族文化

中国有56个民族,各民族都有独特的文化和风俗习惯。游客可以通过参观民族地区,了 解不同民族的文化特色,如傣族的泼水节、苗族的苗年等。

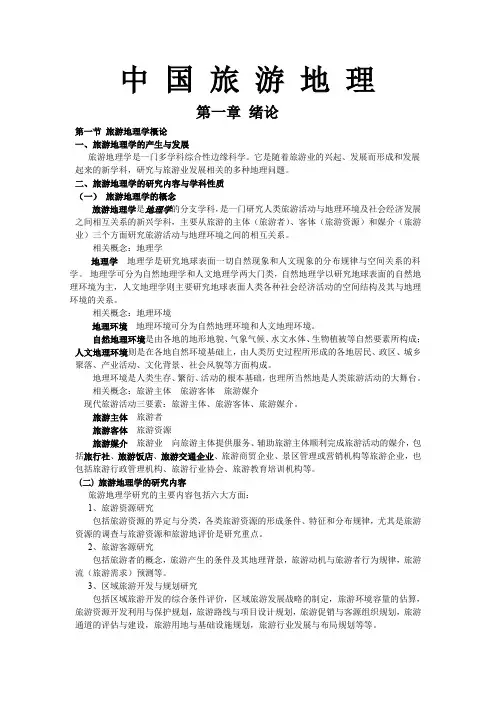

第一二章中国旅游地理概述

中国旅游地理第一章绪论第一节旅游地理学概论一、旅游地理学的产生与发展旅游地理学是一门多学科综合性边缘科学。

它是随着旅游业的兴起、发展而形成和发展起来的新学科,研究与旅游业发展相关的多种地理问题。

二、旅游地理学的研究内容与学科性质(一)旅游地理学的概念旅游地理学是地理学的分支学科,是一门研究人类旅游活动与地理环境及社会经济发展之间相互关系的新兴学科,主要从旅游的主体(旅游者)、客体(旅游资源)和媒介(旅游业)三个方面研究旅游活动与地理环境之间的相互关系。

相关概念:地理学地理学地理学是研究地球表面一切自然现象和人文现象的分布规律与空间关系的科学。

地理学可分为自然地理学和人文地理学两大门类,自然地理学以研究地球表面的自然地理环境为主,人文地理学则主要研究地球表面人类各种社会经济活动的空间结构及其与地理环境的关系。

相关概念:地理环境地理环境地理环境可分为自然地理环境和人文地理环境。

自然地理环境是由各地的地形地貌、气象气候、水文水体、生物植被等自然要素所构成;人文地理环境则是在各地自然环境基础上,由人类历史过程所形成的各地居民、政区、城乡聚落、产业活动、文化背景、社会风貌等方面构成。

地理环境是人类生存、繁衍、活动的根本基础,也理所当然地是人类旅游活动的大舞台。

相关概念:旅游主体旅游客体旅游媒介现代旅游活动三要素:旅游主体、旅游客体、旅游媒介。

旅游主体旅游者旅游客体旅游资源旅游媒介旅游业向旅游主体提供服务、辅助旅游主体顺利完成旅游活动的媒介,包括旅行社、旅游饭店、旅游交通企业、旅游商贸企业、景区管理或营销机构等旅游企业,也包括旅游行政管理机构、旅游行业协会、旅游教育培训机构等。

(二) 旅游地理学的研究内容旅游地理学研究的主要内容包括六大方面:1、旅游资源研究包括旅游资源的界定与分类,各类旅游资源的形成条件、特征和分布规律,尤其是旅游资源的调查与旅游资源和旅游地评价是研究重点。

2、旅游客源研究包括旅游者的概念,旅游产生的条件及其地理背景,旅游动机与旅游者行为规律,旅游流(旅游需求)预测等。

绪论 《中国旅游地理》PPT课件

引例:我国早期旅游活动

相传远在四千多年前,黄帝就曾游过五 山;清明远足踏青、九九重阳登高,更 历来是民间惯常的旅游活动;魏晋南北 朝时期,文人雅士以观赏风景和怡情悦 性为主要目的的山水游蔚然成风,并由 此出现了“旅游”一词。

这说明我国的旅游源远流长,而且与地 理环境密不可分,绪论就是探讨旅游与 地理环境的关系。

■本章小结

旅游作为一种人类休闲性的空间地域活动,决定了其突 出的异地性、流动性及综合性的地理特征。旅游活动的 总体过程又是以旅游客源地、旅游目的地和旅游通道所 构成的旅游系统为支撑的,也由此决定了现代旅游活动 三要素旅游者(旅游主体)、旅游资源(旅游客体)、 旅游业(旅游媒介)的相互作用关系及其与地理环境的 紧密联系。对现代旅游活动三要素与地理环境及社会经 济发展的关系的研究,产生了旅游地理学这门新兴的应 用性、边缘性人文地理分支学科。而中国旅游地理则是 在旅游地理学的一般原理与方法体系统帅下,关于中国 旅游发展的实用区域旅游地理知识体系。中国旅游地理 作为中国区域旅游开发与旅游业发展的重要基础知识领 域,使学好这一系统知识成为提高旅游从业所需意识水 平与业务素质的基本要求。

0.2.2 旅游地理学的研究内容与任务

1)旅游地理学研究的主要内容

资源、客源、区域旅游开发与规划 、旅游开发的 区域影响、旅游区划和旅游信息系统与旅游地图 等。

2)旅游地理学的主要任务

运用地理学的基本理论、方法和技术手段,研究解 决与旅游有关的各种地理问题,尤其是要研究解 决如何使区域旅游业可持续发展的旅游规划与开 发中的系列问题。

区域旅游地理专著 东晋高僧法显著成规模空前的旅行巨著《佛国记》 唐代高僧玄奘到西域取经,归国后著成内容丰富的

《大唐西域记》

0.3.2 中国旅游地理的基本知识体系 1)中国旅游地理环境 2)中国旅游资源地理 3)中国旅游客源与客流地理 4)中国旅游服务业地理 5)中国区域旅游开发 6)中国旅游区划 7)中国分区旅游地理

中国旅游地理

鄱阳湖

我国第一大淡水湖

洞庭湖

我国第二大淡水湖

青海湖

我国第一大咸水湖

太湖

向有烟波浩渺之势

滇池

云南省面积最大的高原湖泊,有“高原明珠”之称

洱海

与苍山相映,素有“银苍玉洱”之誉

洱海观月是大理四景之一

长白山天池

我国最深的湖泊

纳木错

我国第二大的咸水湖

世界上海拔最高的大型湖泊

黄山人字瀑

镜泊湖吊水楼

黄河壶口

长白山

金华冰壶洞瀑布

泉

特色泉

巢湖半汤温泉

南京汤山

羊八井间歇泉

拉萨

海

域

景

观

空气清新、

阳光和煦、

滩缓沙细、

景色优美

三亚

海滨度假胜地

秦皇岛北戴河

广西北海

梵音洞、潮音洞

海蚀风景

大连金石滩

青岛石老人

海南岛

珊瑚礁景观

雷州半岛

海南琼山东寨港

红树林景观

文昌清澜港

8.18钱塘江涌潮

壮观天下无

白水秋风

峨眉山“十景”之一

下关风

大理“风花雪月”四大奇景之一

霞景

霞屿镇岚

浙江东钱湖

冰

川

景

观

胜利达坂冰川

海螺沟冰川

玉龙雪山

七一冰川

大气旅游景观

雨景

云雾景

庐山云雾

峨眉山、阿里山云海

苍山“玉带云”

黄山“云海”

泰山“云海玉盘”

三清山“响云”

冰雪景

断桥残雪

银苍玉洱

林海雪原

雾凇、

雨凇

吉林树挂

中国旅游地理:第01章

第一章 绪 论

• • •

• •

学习目标 掌握旅游地理学的概念和研究内容 熟悉中国旅游地理与地理学的关系,以 及学习中国旅游地理的方法 了解国内外旅游地理学的形成、发展 了解中国旅游地理教育发展概况

第一节 旅游地理学的形成和发展

一、国外旅游地理学的发展 1、发展阶段

国外始于20世纪20年代。20世纪30年代,美国地理学家克.麦克默 里(K.Mcmurry)的《游憩活动与土地利用的关系》被公认 为是第一篇关于旅游地理研究的论文。 20世纪三四十年代,只着重记述某些旅游胜地和研究旅游的土地 利用,对旅游地理学的基本理论极少探索。 50年代,旅游地理学被纳入到经济地理学中 20世纪60年代中期到70年代中期,旅游地理学研究内容呈现出多 样化的趋向 20世纪70年代中期以后,旅游地理学的理论和方法系统研究开始 20世纪80年代初,旅游地理学已形成其基本的理论体系和方法构 架。

• 案例提示:

改革开放以来中国旅游教育和旅游地理教育迅速发展的 原因是什么?本案例说明了旅游地理学的什么特征?

• 问题讨论

• 了解和掌握相关的旅游地理知识对旅游从业人员有 何意义?

• 复习题

• 1、比较国内外旅游地理发展的异同点。

• 2、掌握旅游地理学的地域性特点对旅游开发有什么 意义?

• 3、中国旅游地理与地理学具有怎样的关系? • 4、旅游者是否有必要了解旅游地理知识?为什么?

• 2、国内旅游地理主体发展方向:

• 第一,要注重学科基本概念的研究和应用 • 第二,要注重研究内容的拓宽与研究方法的更新 • 第三,在研究方式上,应当提倡跨学科和交叉性研究

第二节 旅游地理学的性质、特点和研究内容

• 一、旅游地理学的概念、学科性质和特点

第7章 中华民族摇篮—中原文化旅游区 《中国旅游地理》PPT课件

主 要 旅 游 地 介 绍 之 图 示

小 西 天

主 要 旅 游 地 介 绍 之 图 示

壶 口 瀑 布

主 要 旅 游 地 介 绍 之 图 示

丁 村

主 要 旅 游 地 介 绍 之 图 示

大 雁 塔

碑 林小

雁 塔

主 要 旅 游 地 介 绍 之 图 示

秦 兵 马 桶 博 物 馆 一骊 号山 坑

北 游

览

五台山

区

太原

晋

乔家大院

中 游

览

平遥

区

❖

陕 西

西安

关

临潼

中

游

华山

览

区

咸阳

宝鸡

延安“三

黄一圣”

名胜区

陕

北

游

榆林塞上 风光区

览 区

❖

河 南

沿 洛阳

黄

河 游

郑州

览 区 开封

安阳 豫 北 游 览

焦作 区

❖

山 东

鲁中游览区

曲阜

泰山

济南

蓬莱

烟台 鲁 东 游

威海 览 区

青岛

自 然 旅 游 地 理 环 境 之 图 示

华极史

其悠 丰久 富, 且文 多物 属古

旅游业现状及成因分析

现状及其成因

区域旅游发展不 平衡,山东 省明显高于 其他几个省 份

旅游基础条件良 好,旅游业发展 前景乐观

主

要

❖

旅 游 地

山 西

及

旅

游

小西天

线

晋 南

壶口瀑布

游

览

丁村遗址

区

永乐宫

云冈石窟 晋

悬空寺

《中国旅游地理》课程标准

《中国旅游地理》课程标准一、课程性质及地位《中国旅游地理》是高铁乘务、航空服务专业的一门专业基础课,其主要任务是使学生从业必备的中国旅游地理基础知识和技能,树立空间地域意识,形成旅游综合动态思维,重点掌握中国旅游资源的基本特征和时空分布及其形成的原因,掌握各分区最具特色的优势旅游资源, 主要旅游区和景点及其旅游价值以及重要旅游线路,从而全面认识中国旅游国情, 培养旅游欣赏能力。

其实,普通人都至少要懂得些基础的地理知识。

二、前导和后续课程先续课程为旅游学概论,后续课程为世界旅游地理。

三、课程对象高铁乘务、航空服务专业学生。

四、课程目标1.知识目标:(1)使学生掌握旅游地理的基本概念、基本知识,学会运用专业知识。

(2)掌握旅游地理课程在本专业的地位和作用。

(3)明白学习旅游地理的意义的方法。

2.能力目标:旅游地理知识研究的主要理论方法;能掌握基本的旅游地理知识和技能。

3.素质目标:通过本课程的学习,使学生牢固掌握与旅游地理相关的基础知识、基本原理、基本方法,并能运用所学知识在工作中进行运用。

本课程实践、实习要求无课程实践、实习要求五、学分及课时数1. 学分:1002.参考学时:72六、课程内容及安排【总学时:72】七、(一)课程进度表(二)理论课程内容及安排【理论学时:53】第一章中国地理概述【教学内容】第一节疆域、人口和民族行政区划第二节地形、气候、河流、湖泊第四节自然资源第四节交通【教学目标】了解:中国旅游资源形成的地理环境、认识中国旅游资源的基本类型熟悉:中国旅游地理环境及其基本特征掌握:中国旅游资源的基本特点; 旅游资源的分类【教学重点】中国行政区划;地形、气候、河流、湖泊【教学难点】中国行政区划分布的记忆【建议课时】12学时【学习指南】(一)学习的要求通过本章的学习,能够了解中国旅游资源形成的地理环境,认识中国旅游资源的基本类型(二)学习的方法1.深读教材2.多加强记忆训练【教学建议】1.课堂教学建议使用PPT、运用相关影音资料辅助教学,从旅游报刊杂志、网站上搜集资料,尽量做到资料的新、齐、准。

中国旅游地理第一章课件

二、旅游者产生的地理背景

(一)自然地理背景

自然地理环境是地貌、水 文、气候、植物、动物等要 素组成的。

(四)环境质量背景

暂时摆脱严重污染的环境,到少 污染或无污染的地方去恢复健 康、增强体质,越来越成为人们 旅游的重要动机之一。

旅游者产生的地 理背景

(二)文化地理背景

文化地理环境是人类在利用自 然、改造自然的过程中,在自然 环境的基础上有意识地创造的, 也是激发旅游者产生的一个重要 的客观因素。

按1992年的《中国旅游资源普查规范》,旅游资源可分为自然 旅游资源和人文旅游资源两个大类,包括地文景观、水域风光、生 物景观、古迹与建筑、休闲求知、健身和购物六类。每一类又包括 众多基类。

(三)旅游资源的形成

地理环境的地域差异性是旅游资源形成的基本条件,千 差万别的自然旅游资源和人文旅游资源必然存在于—定的地 理环境之中,也可以说,丰富多彩、分市广泛且各具特色的 旅游资源源于复杂多样的地理环境。

(二)旅游资源的种类

1.按旅游资源本身的属性及成因分类 (1)自然旅游资源 (2)人文旅游资源 2.按旅游资源的市场特性和开发现状进行分类 (1)潜在旅游资源 (2)现实旅游资源 (3)人工旅游资源

3.按旅游资源的级别及管理分类 (1)国家级旅游资源 (2)省级旅游资源 (3)市(县)级旅游资源 4.按旅游资源普查规范分类

对旅游资源的属性、特色和旅游地发展规律,根据社会、经济、 文化发展趋势,对旅游资源进行开发所作出的总体部署以及规 划实施具体项目的技术方案和措施。

系统性

B

协调性 A

旅游资源开 发规划的特点

C 客观性

技术性 E

D 综合性

(二)旅游资源开发规划的内容

1.现状分析 2.规划范围 3.规划依据和原则 4.旅游资源状况和评价 5.旅游规划开发方向及旅游项目创意 6.景区和功能区划分 7.旅游资源保护规划 8.基础设施和旅游接待设施规划 9.交通规划 10.绿化规划 11.管理规划 12.效益分析 13.图件

《中国旅游地理》课程标准

《中国旅游地理》课程标准学时数:64课程类型:专业基础课一、课程的性质和任务本课程是研究旅游现象与地理环境和社会经济发展之间相互关系的一门学科,是浙江旅游职业学院旅行社管理系导游专业的一门专业课,是根据院编专业教学计划的要求制订的。

通过本门课程的学习,为学生将来从事导游工作打下文化基础,使其能够宣传好中国的旅游资源、旅游环境与旅游业,具备从事导游工作所需的旅游地理知识、文化素养,培养学生引导游客欣赏美景,感受文化,把知识应用于实际的能力,提高服务水平。

二、课程的教学基本要求从我国旅游业发展的实际出发,使学生具备从事导游工作所需的旅游地理知识,直接和具体满足游客的需要。

在课程结业时,学生应当能够做到:1、熟悉中国旅游资源;2、掌握中国旅游客源与客流、旅游交通的情况;3、掌握旅游路线设计的相关知识;4、熟悉我国各旅游大区旅游地理环境、旅游资源特征与主要旅游路线;5、熟悉我国各旅游大区内旅游亚区和游览地;三、学时分配:四、教学内容和基本要求(一)绪论教学目的与要求:通过本章教学,学生应能够掌握以下内容:1、掌握旅游地理学的概念和中国旅游地理的基本知识体系2、了解旅游与地理的关系和中国旅游地理研究史略教学内容:1、旅游地理学概述2、中国旅游地理研究史略3、中国旅游地理的基本知识体系教学重点:旅游与地理的关系、中国旅游地理的基本知识体系。

教学难点:旅游地理学学科性质教学建议:在介绍该学科时,注意激发学生对学习该学科的兴趣。

作业建议:旅游地理学的学科性质、中国旅游地理的基本知识体系。

(二)中国旅游资源地理概述教学目的与要求:通过本章教学,学生应能够掌握以下内容:1、掌握旅游资源的概念和基本分类2、熟悉旅游资源的性质和中国旅游资源的基本特征3、了解旅游资源形成的地理背景教学内容:1、旅游资源概述2、中国旅游资源的地理背景与特征教学重点:中国旅游资源形成的地理背景、中国旅游资源的基本特征、旅游资源的基本性质教学难点:旅游资源的概念与分类。

第三编 中国旅游地理—旅游地理区划

中 国 旅 游 地 理 分 区 示 意 图

青藏旅游区:青海省、西藏自治区

三沙市位于中国南海,是中国地理纬度位置最南 端的城市,为海南省第三个地级市,下辖西沙群 岛、南沙群岛、中沙群岛的岛礁及其海域。 三沙市涉及岛屿面积13平方千米,海域面积260多 万平方千米,是中国陆地面积最小、总面积最大、 人口最少的城市。 海南省三沙市人民政府驻地位于永兴岛,是西沙 群岛同时也是整个南海诸岛中最大的岛屿。2012 年7月24日,三沙市人民政府正式挂牌成立。

Байду номын сангаас

二、中国旅游地理分区

京、津、冀旅游区: 北京市、天津市、河北省 东北旅游区: 黑龙江省、吉林省、辽宁省 黄河中下游旅游区:陕西省、山西省、河南省、 山东省 西北、内蒙古旅游区:甘肃省、宁夏回族自治区、 新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区

长江中下游旅游区:湖北省、湖南省、江西省、 安徽省、江苏省、浙江省、上海市 华南旅游区:广东省、海南省、(三沙市 ) 福建省 台湾、 广西壮族自治区(含香港特别行政 区和澳门特别行政区) 西南旅游区:四川省、云南省、贵州省、重庆市

第三编 中国旅游地理分区 第1章:旅游地理区划 一、旅游地理区划的基本概念 旅游区:是含有若干共同特征的旅游景点组成的 旅游单元,是规划建设旅游景区、统筹交通运输 与接待服务设施,组织协调与管理旅游活动的地 域系统。是指以旅游资源特征为基础,具有组织 旅游活动的相应机构、设施和旅游点的完整体系 的旅游区域。 按其范围和级别划分为基本旅游区和省级旅 游区二级。

世界六大旅游区:

欧洲旅游区:(东欧、南欧、西欧、北欧和中欧45个国

家和地区,约7.28亿人口) 美州旅游区: (北美州美国、加拿大、墨西哥,南美州 巴西、阿根廷、智利) 非洲旅游区: (东西南北中五个地区,56个国家和地 区,主要旅游国有埃及、南非和摩洛哥) 西亚旅游区:(中东地区,18个国家和地区)

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

简述中国旅游地理学的发展摘要本文全面回顾了我国旅游地理学近20年来的发展历程,阐述了三个发展阶段的主要特点和所取得的成绩,并对旅游地理学主要研究领域的理论和方法进展和旅游地理学教育和人才培养等方面进行了评述。

文章最后总结了旅游地理学发展的成功经验,认为地理学的旅游应用拓展,既推动了旅游地理学这门新分支学科在中国的形成和发展,也将促进地理学本身的建设和发展。

关键词旅游地理学理论和方法进展旅游地理学是研究人类旅行游览、休憩疗养、康乐消遣同地理环境和社会经济发展相互关系的一门科学。

它是地理学的一个新分支学科,又是一门综合性很强的边缘科学。

作为一门实用性很强的科学,它从一开始出现就显现出了强大的生命力,成为旅游研究的中坚力量,使地理学这门古老科学又找到了一个新生长点,并在促进旅游业这个全球最大的产业中发挥着不可低估的作用。

对于这一学科的全面回顾,对我国地理科学和旅游业的发展具有理论和实际意义。

1.我国旅游地理学的发展历程中国作为一个具有5000多年历史的文明古国,旅游在我国也有着悠久的传统。

在中国浩如烟海的古代文献中,朴素的旅游地理记述见诸于诗歌、散文、游记和专著之中。

此外,我国独有的方志,总数不下万余种十万余卷,是世界上最丰富的古典旅游地理知识文库。

本世纪以来,也有一些地理学家对自然风景区的成因机制问题进行了研究,如张其昀(1934)的《浙江风景区之比较观》,任美锷(1940)的《自然风景与地质构造》10。

但是旅游地理学在中国是在改革开放后迅速发展的旅游业产生出巨大的现实需求和地理学大变革的背景下才出现的,随即得到了超常发展,其研究理论日趋深化和成熟起来,成为地理学中瞩目的一门重要分支学科。

当前大量的旅游开发、规划与管理就是以旅游地理学为基础的。

我国旅游地理学发展走过了一条实践-理论-再实践-提高和完善理论的道路,其历程可大略分为如下三个阶段:初创阶段(1979-1985年),中国旅游地理学进入系统研究的标志是1979年底中国科学院地理研究所组建旅游地理学科组。

在高校中,北京大学地理系在投入部分力量转入开展与旅游地理有关的科研和教学活动方面是起步最早者。

此后,不少学者发挥地理学的综合性、区域性和实践性的特点,同旅游开发实践相结合,使旅游地理学在实践中逐步形成和发展起来。

其中郭来喜、陈传康作为我国旅游地理学的开拓者,同时也是最富成效的实践者,大大推动了我国旅游地理学的发展。

郭来喜最早比较系统地研究、总结、介绍了旅游地理学这门学科,陈传康则最早对风景及构景、建筑与景观、旅游资源开发的一些规律性问题做了阐述。

北京旅游学院编印的《旅游资源的开发与观赏》(1981)和中国科学院地理研究所编印的《旅游地理文集》(1982)是我国最早的两部有关旅游地理学的文集。

由郭来喜等编写、北京旅游学院印行的《中国旅游地理讲义》(1981)则是我国最早的一部旅游地理教材。

吴传钧和郭来喜的《开发我国旅游资源,开展旅游地理研究》(1979)是这一阶段最重要的一篇论文。

1985年李旭旦主编的《人文地理学概论》首次列入了旅游地理学条目(郭来喜撰写),标志着旅游地理学正式成为地理学的一门分支学科。

初期阶段的旅游地理学,主要以旅游资源为研究内容,侧重于对旅游地景观的描述、并探讨其分布、形成的规律,对旅游区的交通、客源的流向,以及旅游区的开发建设进行描绘。

从这时起,旅游地理学界就积极参与了开发实践,并获得成功。

1985年郭来喜主持完成的“河北昌黎黄金海岸开发”是一个获得巨大成功的旅游地开发范例,使得一片荒凉的沙、碱地成为新的旅游热点,14年来共接待游客3000多万人次,取得了可喜的经济、社会与生态效益。

其它的如卢村禾等完成的“皖南旅游区开发对策考察报告”(1985)、孙文昌等制定的“辉南龙湾区旅游规划”(1985)等也都有比较大的影响。

发展阶段(1986-1992年),其标志是随着旅游业的兴起和发展,旅游地理学在科学实践中逐渐成长起来,并以其独有的指导功能而受到旅游界认可,地理界承担的小区旅游开发规划数量骤增,完成了一大批有较高实用价值的科研报告。

这一阶段的旅游地理学主要侧重于参与旅游资源方面的开发和规划实践,在大量个案经验的基础上,对区域旅游开发规划理论和模式也已有了初步总结,其中卢云亭的《现代旅游地理学》是一本代表性著作。

陈传康在总结大量个案实证研究先后提出了风景要素组成、风景结构层次、旅游业的结构、旅游活动行为层次图式和区域旅游六种开发模式等,为区域旅游开发奠定了理论基础。

郭来喜积极倡导开展旅游资源普查工作,提出了站在世界、全国、区域的大系统上来考虑区域旅游的优化模式。

他还走出国门,推动旅游地理学的国际合作与交流,他的“中国旅游资源的基本特征与旅游区划研究”58和“中国旅游资源基本特征及其开发研究”是最早向国外介绍国内旅游地理研究成果的两篇论文,引起国际重视。

深化阶段(1993年-今),这一阶段,旅游地理学在各方面都取得了很大进展,主要表现在:旅游地理学家参与了高层次旅游决策,如郭来喜倡导设置生态旅游主题年的建议被国家旅游局采纳,将1999年旅游主题定为生态环境游;中科院地理所和国家旅游局资源开发司合作,1993年制定了《中国旅游资源普查规范(试行稿)》;1996年由中科院地理所和国家旅游局计划统计司共同承担由郭来喜主持的“中国旅游业持续发展理论基础及宏观配置体系研究”课题被国家自然科学基金委员会列为“九五”重点项目,成为中国国家级自然科学领域的第一项重点旅游研究项目,显示了旅游地理学研究旅游产业的成熟性和先导性,成为旅游地理研究的一个新里程碑;1993年出版了第一本较高水准的《旅游地理学》教材;一大批青年旅游地理学者茁壮成长起来,其中代表性的有保继刚、吴必虎、陆林等。

这一阶段,原有理论在实践中得到进一步验证和提高,旅游地理学研究的领域和内容也逐步扩大和深入,旅游可持续发展思想受到了旅游地理学界的高度重视,并贯穿于开发实践中。

技术应用也呈多样化和现代化,传统技术方法得到革新,定性与定量相结合的方法得到普及,高新技术如RS、GIS、GPS 等技术也在资源普查和规划中得到运用。

这一阶段,旅游地理学界完成的旅游项目数以千计,其中陈传康为主完成的“汕头风景区建设和旅游规划”、“中华文化博览城创意策划书”等,都突出了旅游产品开发和旅游形象设计的内容,为小区旅游规划提供了一种模式;范家驹等人同海南省旅游局合作完成的“海南省旅游发展规划大纲”(1992)得到国内专家和海南省政府的高度评价,93年由省政府颁布施行,成效显著。

其进行规划工作的指导思想和做法,为各省旅游规划提供了参考;郭来喜等完成的“新疆维吾尔自治区旅游业发展布局规划”(1994)被国家旅游局推荐到1995年全国旅游计划会议上介绍经验。

2.理论和方法进展(1)旅游资源研究学术界对旅游资源的定义尚存争议,不同学者对旅游资源的内涵理解存在着差异性,郭来喜1、孙文昌、陈传康、孙仲明、保继刚10、杨振之等都对旅游资源给出过不同的解释,《中国旅游资源普查规范》对旅游资源界定为“自然界和人类社会凡能对旅游者产生吸引力,可以为旅游开发利用,并可产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素,都可以视为旅游资源”8。

学术界关于旅游资源分类也各有所见,常见的分类方法是分为自然和人文旅游资源两大类,《中国旅游资源普查规范》将全部旅游资源划分成两大类六类型七十四种基本类型,郭来喜、吴必虎等据此提出了一个更为合理的旅游资源分类分级分态系统修订方案,将旅游资源增加为自然、人文、服务3大景系和10景类95景型。

国内对旅游资源评价尚无公认的标准,前期的评价方法主要有经验评价和单因子评价,近期则主要是建立评价数学模型、考虑多因子的定性与定量相结合,代表性的研究有保继刚对北京市部分旅游资源进行的评价,邢道隆提出一个应用层次分析法的旅游资源评价指标体系,杨汉奎、路紫采用模糊数学方法进行旅游资源评价,楚义芳构造了10个旅游地评价模型系统,范业正、郭来喜应用温湿指数和风效指数综合评价了中国海滨旅游地的气候适宜度,尹泽生等根据旅游资源特征值构建了一个加权求和或模糊矩阵运算的计算机评价模型。

还有学者尝试对旅游资源的价值进行了评定,如杨宏伟、陈国阶综合应用旅行费用法和调查评价法求出了三峡峡区风光(景观)及文物古迹的使用价值。

在旅游资源普查方面,中科院地理所的工作者们通过大量的实践,对旅游资源的分类系统、等级划分以及评价系统又进行了深入的探索并获得了新的进展。

(2)旅游地研究相对于国外来说,我国对旅游地系统的研究还很缺乏。

保继刚、谢彦君、陆林等分别借鉴国外的旅游地生命周期理论对旅游地演化规律进行了初步探讨。

唐顺铁探讨了旅游目的地建设的社区化及社区旅游的特点,并从旅游社区中旅游资源的形成机理角度,探讨了旅游社区的分类及进化机制。

刘锋对旅游地的旅游灾害类型和风险评估进行了初步探讨,构建了旅游地灾害危险指标、效益损失测度指标以及旅游灾害预防体系。

不少学者还对旅游地的宾馆、景点、主题公园等布局进行了研究,其中保继刚对影响主题公园布局的因素进行了综合分析。

牛亚菲在研究旅游供给与旅游需求的地域分布规律和空间联系特征的基础上,分别给出了二者的数学表达公式和它们之间的动态平衡关系。

马勇、董观志从旅游资源潜在保障力、社会经济潜在支持力、环境潜在承载力三个方面构建了一个区域旅游持续发展潜力总测度模型。

有关旅游地形象策划的研究,对国内来说是一个崭新的工作。

李蕾蕾、陈传康-等较早对旅游地形象策划进行了初步研究并应用于实践中,李蕾蕾在1998年对区域旅游形象策划进行了较系统的总结,构造了区域旅游形象设计模式(TDIS模式)。

至于旅游业发展对旅游地的经济、社会影响研究在我国还一直是个薄弱环节,与国外相比有较大差距。

(3)旅游者行为及旅游市场研究我国在这方面的研究起步较晚,但近年来进展较大,取得了重要理论成果。

保继刚1987年最早以北京市为例对旅游者的行为进行实证研究,内容包括旅游动机、旅游动力、旅游决策、旅游地等级序列对游客的影响、旅游者对旅游地类型的偏好等,他还从旅游者空间行为规律这个角度来探讨了宾馆选址的问题。

陈健昌等应用假设检验法揭示出旅游者决策行为主要由感知行为和最大效益原则决定,论述了大、中、小尺度各种不同的空间行为特征。

吴必虎对上海城市游憩者在空间上的流动规律进行了研究,分别绘出了等游线和使用曲线,并从距离、出游能力、设施引力和可达性四个方面分析了其形成机制。

吴必虎等通过3394份问卷的信息处理和分析,还绘出了中国城市居民到访率在空间上的分割曲线,得到了旅游客源市场随距离增加而衰减,城市的一级客源(由城市出发的本城居民)的80%市场集中在距城市500km半径的范围内,城市的二级客源(由城市出发的非本市居民)出游半径主要局限在250公里范围内等4条规律。