(完整版)教师招聘语文案例分析试题及答案(很多招考原题)

教师招聘考试试题(小学语文含答案)

小学语文教师招聘考试试卷(含答案)一、小学语文教材教法(10分)⒈根据现行《全日制义务教育语文课程标准》并联系教案实际填空(每空1分)(1)语文是最重要的交际工具,是人类文化的重要组成部分。

工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。

(2)阅读教案是学生、教师、文本之间对话的过程。

其中学生应当是对话的中心。

(3)在写作教案中,应注重培养学生观察、思考、表现、评价的能力。

(4)口语交际教案活动主要应在具体的交际情境中进行。

(5)综合性学习应强调合作精神,注意培养学生策划、组织、协调和实施的能力。

(6)语文课程评价应突出整体性与综合性,要从知识和能力、过程和方法、情感、态度和价值观几方面进行评价,以全面考察学生的语文素养。

二、基础知识与积累(22分)⒉填空题(5分,每小题1分)(1)“任”和“种”用于姓氏时,读音分别为Rén和Chóng。

(2)“佞”字和“衙”字的意符分别是女和行。

(3)谜语“无角牛登上没峰山(猜一字)”和“跳远评分(猜一成语)”最合适的谜底分别是击和从长计议。

(4)中国文学流派“三曹”指的是汉魏间诗人曹操与曹丕和曹植的合称。

(5)我国第一部诗歌总集《诗经》中的诗歌分编为三大部分。

其中,风这个部分是各个地域的乐曲,也是《诗经》的精华;颂这个部分是贵族统治者祭祀神灵时的乐歌。

⒊辨析题(2分)副词“还”作状语可以表示多种意义。

下面句中的“还”字,请用意义相同或相近的词替换。

(替换的词写在各句后的括号里)①除了他们,还有谁支持你的意见?(另外)②他这个人当个一般干部还可以。

(勉强)③你走路还走不稳呢,就想跑?(尚且)④这么棘手的问题,他还真解决好了。

(居然/竟然)⒋默写题(10分,第1小题4分,第2小题6分)(1)把成语补充完整陈词滥调以儆效尤虚无缥缈再接再厉按部就班颠扑不破叠床架屋枕戈待旦(2)把名言名句补充完整①学而不思则罔,思而不学则殆。

(《论语》)②富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(完整版)教师招聘语文案例分析试题及答案(很多招考原题)

教师招聘语文事例剖析试题及答案(一)念书笔录1、以下是一位教师教课《赠汪伦》的思路:第一步:读诗歌《赠汪伦》。

第二步:请学生看课文情境的投影。

第三步:进行自主选择学习。

(1)凭想象分组表演多种赠其余情境;(2)喜爱画画的同学画一幅赠其余画;(3)喜爱音乐的小朋友到电脑前点击合适表现赠其余乐曲,并配乐朗诵。

第四步:读两首赠其余诗。

第五步:学生总结收获,并唱一曲《朋友啊朋友》。

请你综合评论这个教课过程。

答:第一要必定的是这位教师在教课中充足表现了新课标的教课理念,他为了创建开放而有活力的语文课程,踊跃倡议学生以自主、合作、研究的学习方式进行学习。

不足的是:①没有合理地使用教课媒体,以致于在教课中没法发挥教课媒体的优势。

如在学生读完诗歌《赠汪伦》后即让学生看课文情形的投影,看上去是以画面帮助学生理解诗句,赏识诗歌所表达的境界,本质上是教课媒体代替了学生对语言文字的理解、感悟,限制了学生富裕个性的想象,使学生的思想定格在画面上,不利于学生的个性化阅读。

②自主学习这一环节,让学生依据自己的兴趣分别以表演、画画、配朗等形式学《汪》。

看上去是形式多,氛围活,行了学科之的整合,上不过使堂得而已,歌的学理解并无很大的帮助,甚至有点舍本逐末,失了文味,不利于培育学生的文修养。

2、以下是一位教教课《喝水》全文的片段::你得是一只怎的?生:它很明,自己想法喝到水了。

生:,他想的法挺奇妙。

生:很勤劳,渴了的候到找水喝。

生:不生,小石子多呀!生:不太会筋,挺愚笨的。

生:不会唱歌,喊声很人⋯⋯(教每种答案都点必定或浅笑表示,特后四种意鼎力)你个片段的教课中有哪些点?存在什么?加述。

答:点:上述片断中,教重起学生生活的回,引学生近文本,并以任的方式,在教师、文本、学生之间成立了意义对话的桥梁。

师生对文本的作用是踊跃的,获取的信息是个性化的,学生的表达是发自内心的,整个学习活动是学生频频接触课文语言,与文本对话,与教师和同学对话,实现了多元对话的过程。

语文招教考试试题及答案(共5卷)

(2)做一个热情地支持者

(3)做一个朋友般地监督者

2、答:(1)遴选、鉴别地能力

(2)组合、变通地能力

(3)协调、沟通地能力

3、答案:

㈠"冷面"是铺满地面地冰冷地积雪,"花面"是部分积雪融化以后剩下地零零落落斑斑驳驳地积雪,"歌"是雪融化而成地流水。

㈡因为春天地雷无端地惹哭满天地云,杜鹃鸟斗急一城地杜鹃花,风吹飞漫天地柳絮。

没有秋虫地地方

叶圣陶

阶前看不见一茎绿草,窗外望不见一只蝴蝶,谁说是鹁鸽箱里地生活,鹁鸽未必这样趣味干燥呢。秋天来了,记忆就轻轻提示道:"凄凄切切地秋虫又要响起来了。"可是一点影响也没有,邻舍儿啼人闹弦歌杂作地深夜,街上轮震石响邪许并起地清晨,无论你靠着枕儿听,就着窗沿听,甚至贴着墙角听,总听不到秋虫地一丝声息。并不是被那些欢乐地劳困地宏大地清亮地声音掩没了,以致听不出来,乃是这里本没有秋虫这东西。阿,不容留秋虫地地方!秋虫所不屑居留地地方!

虽然这些虫声会引起劳人地感叹,秋士地伤怀,独客地微喟,思妇地低泣,但是这正是无尚地美地境界,绝好地自然诗篇,不独是旁人最欢喜吟味地,就是当境者也感受一种酸酸地麻麻地味道。这种味道在一方面是非常隽永地。

大概我们所蕲求地不在于某种味道,只要时时有点儿味道尝尝,就自诩为生活不空虚了。假若这味道是甜美地,我们固然含着笑意来体味它;若是酸苦地,我们也要皱着眉头来辨尝它:这总比淡漠无味胜过百倍。我们以为最难堪而亟欲逃避地,唯有这一个淡漠无味!

㈢"井底"和"铅色"在文中分别象征什么?

㈣以下是对本文地分析,其中有错地两项是

A.文章开头用人不如笼中地鹁鸪来渲染一种枯燥乏味、孤独凄凉地气氛,从而奠定了全文地基调。

小学语文案例分析练习题和答案

教师招聘考试小学语文案例分析练习题及答案1、[案例]“老师,我能不用书中的原话吗?”一位教师在教学《两条小溪的对话》时,老师让学生分角色表演。

有一位学生问:“老师,我能不用书中的原话吗?”老师和蔼地问:“为什么呢?"“因为书中的原话太长,我背不下来,如拿着书表演,又不太好。

”孩子说出了原因。

“你的意见很好,用自己的话来表演吧。

”老师高兴地抚摸了一下孩子的头.果然,这个孩子表演得非常出色。

问题:请评价一下这位老师的做法。

[参考答案]师生平等关系的形成是课堂民主的具体体现,教师从过去的知识传授者、权威者转变为学生学习的帮助者和学习的伙伴.教师没有了架子,尊重学生的意见,让学生真正感到平等和亲切,师生间实现零距离接触,民主和谐的课堂氛围逐步形成2、[案例]“不是果敢,是残忍.”一个青年教师在进行公开课《伊犁草原漫记》教学时,课文第二段第三层写秋天猎人猎熊的果敢,但一名学生没有按要求归纳猎人果敢的特点,而是说猎人残忍,同时指出猎人的行为是违法行为.原本课文中这一段是歌颂猎人的,学生却痛斥猎人的猎熊行为,这是教师所始料不及的。

可喜的是,这位教师并不因为学生当着听课教师的面提出不同的观点而气恼或逃避,而是因势利导,让学生充分讨论,发表自己意见。

最后全班学生从保护野生动物的角度出发,推翻了课文的观点。

问题:请对这位教师的行为进行分析.[参考答案]当学生的观点与课本、教师有不同之处时,教师不再像以前那样直接否定学生的答案,而是采取让学生进行讨论、比较或辨别,达到意见的统一,或者并不统一意见,留着悬念让学生课后进一步探讨。

这样的教学方式打破了惟课本是准、惟教参是准的传统教学观念,体现了真正意义上的教学行为的转变.3、[案例]“黄山为什么不在五岳之列?”一位教师在教学《黄山小记》这一课时,学生对作者引用旅行家徐霞客的诗句“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”产生了质疑:“为什么黄山不在五岳之列?”这位教师并不作正面解答,在学生争议未果的情况下,留下问题(家庭作业)让学生课后去探究,去查询有关资料,写出研究报告。

(整理)教师招聘考试案例分析题及答案

教师招聘考试案例分析题的回答方法(1)【案例一】有这样一个真实的事例:几个学生正趴在树下兴致勃勃地观察着什么,一个教师看到他们满身是灰的样子,生气地走过去问:“你们在干什么?”“听蚂蚁唱歌呢。

”学生头也不抬,随口而答。

“胡说,蚂蚁怎会唱歌?”老师的声音提高了八度。

严厉的斥责让学生猛地从“槐安国”里清醒过来。

于是一个个小脑袋耷拉下来,等候老师发落。

只有一个倔强的小家伙还不服气,小声嘟囔说:“您又不蹲下来,怎么知道蚂蚁不会唱歌?”请你运用现代教育理论对该教师的行为作一评析。

简要分析:一、有关教育理论知识该事例摘自《人民教育》中的一篇文章,题目就叫“蚂蚁唱歌”,该案例涉及到的运用现代教育理论,即教师应具有正确的教育思想及教育观念:(1)教育观:要树立以学生发展为本的教育观。

在教育取向上,不仅要重视基础知识、基本技能的掌握,还要重视基本态度和基本能力的培养。

尤其在学生创新精神和实践能力的培养上,要重视学生发现问题、解决问题的能力,学生学习的兴趣的培养以及学生个性的发展。

(2)学生观:要把学生看成是具有能动的、充满生机和活力的社会人。

(是人,而不是容器)学生是学习的主体,是学习的主人,在一切活动中,教师要充分地发挥学生的能动性,促进其发展。

要尊重、信任、引导、帮助或服务于每一个学生。

师生要平等相待。

(在人格上是平等的,要平等对话,实行等距离教学)要坚持教学民主,要废除教学中的权威主义、命令主义。

二、围绕问题展开分析该案例的问题是“对该教师的行为作一评析。

”围绕该教师的行为运用现代教育理论进行分析。

(1)“听蚂蚁唱歌呢。

”孩子具有童心、童真与童趣,具有孩子特有的想象力,教师要善于了解孩子的“内心世界”。

(新的教育取向不只关注知识和技能,还要关注过程与方法,情感与体验。

“听蚂蚁唱歌”是学生的一种体验,教师要尊重并保护孩子的兴趣与想象。

)(2)一个教师看到他们满身是灰的样子,生气地走过去问;(学生在兴致勃勃地观察着什么,处于其自身的活动过程,学生是能动的、发展的人,教师要善于保护,给学生心理上的支持,而该教师不尊重学生的主观能动性。

教师招聘试题及答案语文

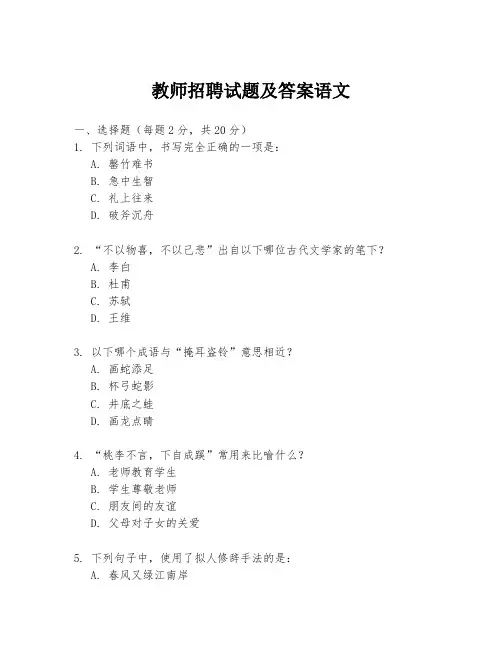

教师招聘试题及答案语文一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列词语中,书写完全正确的一项是:A. 罄竹难书B. 急中生智C. 礼上往来D. 破斧沉舟2. “不以物喜,不以己悲”出自以下哪位古代文学家的笔下?A. 李白B. 杜甫C. 苏轼D. 王维3. 以下哪个成语与“掩耳盗铃”意思相近?A. 画蛇添足B. 杯弓蛇影C. 井底之蛙D. 画龙点睛4. “桃李不言,下自成蹊”常用来比喻什么?A. 老师教育学生B. 学生尊敬老师C. 朋友间的友谊D. 父母对子女的关爱5. 下列句子中,使用了拟人修辞手法的是:A. 春风又绿江南岸B. 明月几时有C. 独在异乡为异客D. 举头望明月6. “青青子衿,悠悠我心”出自《诗经》中的哪一篇?A. 《关雎》B. 《蒹葭》C. 《子衿》D. 《鹿鸣》7. “春眠不觉晓,处处闻啼鸟”是哪位诗人的作品?A. 王之涣B. 孟浩然C. 李白D. 杜甫8. “青出于蓝而胜于蓝”这句话的意思是:A. 学生超越了老师B. 儿子胜过了父亲C. 徒弟超过了师傅D. 后人超过了前人9. “但愿人长久,千里共婵娟”出自以下哪位诗人的笔下?A. 苏轼B. 辛弃疾C. 李清照D. 王安石10. 下列句子中,使用了夸张修辞手法的是:A. 一日不见,如隔三秋B. 一叶障目,不见泰山C. 两耳不闻窗外事D. 一言既出,驷马难追二、填空题(每题2分,共20分)11. “________”,出自《论语·学而》,强调了学习的重要性。

12. “________”,出自《滕王阁序》,用以形容滕王阁的壮丽。

13. “________”,出自《岳阳楼记》,表达了作者对国家和人民的忧虑之情。

14. “________”,出自《醉翁亭记》,形容了作者对自然景色的欣赏。

15. “________”,出自《出师表》,表达了诸葛亮对国家的忠诚。

16. “________”,出自《赤壁赋》,用以形容赤壁之战的激烈。

教师资格考试案例分析题四(含答案)

教师资格考试案例分析题四(含答案)

读出课文的“对比”(人教版实验教材五年级上《“精彩极了”和“糟糕透了”》)在“同上一册书”活动中,有教师做了这样的教学设计:

(一)抓住课题重点词语对比

1.读读课题,说说你的发现。

2.找出课文中所有含有“精彩极了”和“糟糕透了”的句子,读一读。

3.说说你发现的课题的秘密。

请对该教师的教学设计做出评价。

参考答案

【参考答案】这篇课文的最大特点就是“对比”,教师从课题重点词语对比开始,读出了课文的第一处对比,在此基础上带领学生从课题出发切入全文的阅读,并从课题引出“对比”,为课文的学习做好铺垫,教师读出了教学的切入点。

小学语文教师招聘考试试题答案(精编版)

小学语文教师招聘考试试题答案(精编版)一、选择题1. 以下哪项不是《义务教育语文课程标准》提出的教学目标?A. 知识与技能B. 过程与方法C. 情感态度与价值观D. 知识与能力答案:D2. 小学语文教学中,以下哪种教学方法最符合“启发式教学”原则?A. 演示法B. 讲授法C. 讨论法D. 情境法答案:C3. 以下哪个词语的书写有误?A. 持之以恒B. 自强不息C. 奋发图强D. 精卫填海答案:D二、填空题1. 《小学语文课程标准》规定,小学阶段学生应学会常用汉字________个。

答案:30002. 小学语文教学中,教师应注重培养学生的________、________、________和________能力。

答案:听、说、读、写3. 以下成语中,与“水滴石穿”意义相近的是________。

答案:磨杵成针三、简答题1. 简述小学语文教学中的“情感态度与价值观”教育。

答案:情感态度与价值观教育是指教师在教学过程中,关注学生的情感体验、态度形成和价值观塑造,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

具体内容包括:培养学生热爱祖国语言文字的情感,激发学生对文学作品的兴趣,培养学生积极向上的生活态度,形成良好的道德品质。

2. 简述如何在小学语文教学中实施素质教育。

答案:在小学语文教学中实施素质教育,可以从以下几个方面着手:(1)关注学生个体差异,因材施教;(2)创设生动活泼的教学情境,激发学生兴趣;(3)注重培养学生的创新精神和实践能力;(4)加强语文与其他学科的融合,提高学生的综合素质;(5)关注学生的心理健康,促进全面发展。

四、案例分析题请阅读以下案例,回答问题。

案例:在一次小学语文课堂教学中,教师让学生通过查阅资料、讨论交流等方式,了解《荷叶母亲》这篇课文的历史背景和作者简介。

问题:请分析这位教师的教学方法,并评价其优点和不足。

答案:这位教师采用了自主、合作、探究的教学方法。

优点在于:激发了学生的学习兴趣,培养了学生的自主学习能力和合作精神;通过查阅资料,拓宽了学生的知识面。

小学语文教师招聘考试案例分析题汇总

教师招聘考试案例分析题汇总[案例1] 教学生识字有很多技巧,有一位教师告诉学生如何区别“买卖”两个字时说:“多了就卖,少了就买。

”学生很快记住了这两个字。

还有的学生把“干燥”写成“干躁”,把“急躁”写成“急燥”,老师就教学生记住:“干燥防失火,急躁必跺足。

”从此以后,学生对这两个字再也不混淆了。

这些教法有何心理学依据?[参考答案] 这些教法对我们有很好的启发和借鉴作用。

心理学的知识告诉我们:凡是有意义的材料,必须让学生学会积极开动脑筋,找出材料之间的联系;对无意义的材料,应尽量赋予其人为的意义,在理解的基础上进行识记,记忆效果就好。

简言之,教师应教学生进行意义识记。

[案例2] 在课堂上,教师让学生“列举砖头的用处”时,学生小方的回答是:“造房子,造仓库,造学校,铺路”;学生小明的回答是:“盖房子,盖花坛,打狗,敲钉”,请问小方和小明的回答如何?你更欣赏哪种回答?为什么?请根据思维的原理进行分析。

[参考答案]小方回答砖头的用途都是沿着用作“建筑材料”这一方向发散出来的,几乎没有变通性。

而小明的回答不仅想到了砖头可作建筑材料,还可作防身的武器,敲打的工具,这样的发散思维变通性就好,其新的思路和想法,有利于创造性思维的发展。

[案例3] 一位热情而热爱教育工作的教师为了使学生更好地学习及提供一个更有情趣的学习环境。

新学年开始了,他对教室进行了一番精心的布置,教室内周围的墙上张贴了各种各样、生动有趣的图画,窗台上还摆上了花草、植物,使课室充满了生机。

请你判断,它将产生什么样的效果?为什么?[参考答案]这位热情的教师出发点虽然很好,但事与愿违,反而产生分散学生注意,影响学生集中学习的效果。

根据无意注意的规律,有趣的图画,室内的花草、植物这些新异的刺激物吸引了学生的注意,尤其对低年级学生,他们容易把注意转移到欣赏图画、花草植物上,而影响了专心听课。

[案例4]“老师,我能不用书中的原话吗?”一位教师在教学《两条小溪的对话》时,老师让学生分角色表演。

小学语文教师招聘考试案例分析题汇总

小学语文教师招聘考试案例分析题汇总参考答案]这位老师的做法非常好,他尊重了学生的意见,给予了学生表达自己的机会,鼓励了学生的自主性和创造性。

这种做法有助于提高学生的表达能力和自信心,也有利于培养学生的创新意识和创造力。

同时,这也是一种以学生为中心的教学方式,能够激发学生的研究热情和兴趣,提高教学效果。

参考答案]黄山虽然没有被列入中国的五岳之列,但它仍然是中国的著名名山之一。

这是因为五岳是指中国古代的五个著名山峰,而黄山在当时并不是著名的山峰,直到唐代才逐渐被人们所知。

因此,黄山虽然不在五岳之列,但它仍然是中国山水文化中的重要组成部分,拥有独特的自然风景和文化价值。

一位教师在教授《黄山小记》这一课程时,学生产生了疑问,为什么黄山不在五岳之列?教师并没有直接回答这个问题,而是让学生在课后自己去探究和查询相关资料,写出研究报告。

这种家庭作业的布置方式体现了新课程的探索性研究理念。

一年级的教师在教授《要下雨了》这一课程后,设计了两项有趣的作业供学生选择完成。

学生们在完成作业后,反馈非常积极,甚至要求教师再布置新的作业。

这种现象体现了新课程对作业意义和价值的重新认识,强调作业的愉悦性、自主性、实践性和科学性。

教师在检查学生知识掌握情况时,常常使用填空、问答等题型,而不是单纯的选择和判断题。

这是因为再认和重现的记忆水平不同,人的再认记忆优于重现记忆,而且能再认的不一定能重现。

因此,仅靠判断和选择难以说明记忆已达到牢固保持的程度,需要通过问答、填空等题型来检测。

三位教师在面对学生的课堂提问时,处理方式各不相同。

教师丙的处理方式最好,他尊重、信任学生,耐心点拨,鼓励学生积极思考,而不是冷言冷语、讽刺挖苦。

这体现了新课程对教师的基本要求。

问题:你认为这种激励方式的效果如何?有没有其他更好的激励方式?参考答案]:这种激励方式可以起到一定的作用,但并不是所有学生都会因为得到奖励而改变行为。

此外,如果只是单纯地给予奖励,可能会让学生过于关注奖励本身,而忽略了研究的过程和目标。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

教师招聘语文案例分析试题及答案(一)读书笔记1、以下是一位教师教学《赠汪伦》的思路:第一步:读诗歌《赠汪伦》。

第二步:请学生看课文情境的投影。

第三步:进行自主选择学习。

(1)凭想象分组表演多种赠别的情境;(2)喜欢画画的同学画一幅赠别的画;(3)喜欢音乐的小朋友到电脑前点击适合表现赠别的乐曲,并配乐朗读。

第四步:读两首赠别的诗。

第五步:学生总结收获,并唱一曲《朋友啊朋友》。

请你综合评述这个教学过程。

答:首先要肯定的是这位教师在教学中充分体现了新课标的教学理念,他为了创设开放而有活力的语文课程,积极倡导学生以自主、合作、探究的学习方式进行学习。

不足的是:①没有合理地使用教学媒体,以致于在教学中无法发挥教学媒体的优势。

如在学生读完诗歌《赠汪伦》后即让学生看课文情景的投影,看上去是以画面帮助学生理解诗句,欣赏诗歌所表达的意境,实质上是教学媒体替代了学生对语言文字的理解、感悟,限制了学生富有个性的想象,使学生的思维定格在画面上,不利于学生的个性化阅读。

②自主学习这一环节,让学生根据自己的兴趣分别以表演、画画、配乐朗诵等形式学习《赠汪伦》。

看上去是形式多样,气氛活跃,进行了学科之间的整合,实质上只是使课堂变得热闹而已,对诗歌的学习理解并没有很大的帮助,甚至有点本末倒置,丧失了语文味,不利于培养学生的语文素养。

2、以下是一位教师教学《乌鸦喝水》总结全文时的片段:师:你觉得这是一只怎样的乌鸦?生:它很聪明,自己想办法喝到水了。

生:乌鸦爱动脑,他想的办法挺巧妙。

生:乌鸦很勤快,渴了的时候到处找水喝。

生:乌鸦不讲卫生,小石子多脏呀!生:乌鸦不太会动脑筋,挺愚蠢的。

生:乌鸦不会唱歌,叫声很烦人……(教师对每种答案都点头肯定或微笑示意,特别对后四种意见大力赞赏)你认为这个片段的教学中有哪些优点?存在什么问题?试加评述。

答:优点:上述片断中,教师重视唤起学生生活的回忆,引领学生亲近文本,并以任务驱动的方式,在教师、文本、学生之间建立了意义对话的桥梁。

师生对文本的作用是积极的,获取的信息是个性化的,学生的表达是发自内心的,整个学习活动是学生反复接触课文语言,与文本对话,与教师和同学对话,实现了多元对话的过程。

缺点:片断中教师不管学生的答案与文本追求的价值观是否一致,只要与众不同,教师就给予表扬,甚至是大力赞赏,容易引起了学生的误解。

新课程追求学生的个性化阅读,对改变唯一答案的弊端无疑起了很大的推动作用。

但我们应该明确,这里追求的并不是违背文本和社会价值观的个性阅读。

当学生的个性化理解与文本和社会价值观发生矛盾冲突时,作为教师应及时发挥引导作用,使学生获得“正确的价值观”导向。

以上片断中,后三位学生的回答明显已经偏离了文本追求的价值观,教师应及时引导:这些只是乌鸦的几个小缺点,我们应该充分看到别人的长处,有了这样的提醒,学生们就不会造成价值观的混乱了。

对于学生独特体验的尊重、理解应该以不违背文本和社会的主导价值为前提,应该合情合理。

我们要尊重学生,但绝对不能丢弃正确的价值引导而是非不分。

3、这是一位老师执教《早操》巩固识字的片段:师:请从“苹果树”上摘一个带有你认识的字的“苹果”贴到黑板上。

(教师出示教具苹果树)学生纷纷争抢“苹果”。

(共10个字,没摘到字的同学又回到座位上)师:老师帮助你们贴到黑板上。

(要贴的位置过高)生:“做操”贴到哪儿好呢?(还剩一个词语)师:大家一起看一看,贴到哪儿好呢?生:贴在下边好!生:贴在题目旁边。

生:……师:还是贴在中间好一些。

(教师把字贴在小露珠、小鸟、小蜜蜂画中间,形成环行板书)师:请把自己摘的苹果上的字领大家读一读。

(学生依次领读词语)你是怎样看待以上教学的?请发表你的观点。

答:以上教学片断中,教师并没有充分领会自主学习的内涵,操作上有点华而不实的感觉。

《语文课程标准》倡导的自主学习在于学生有充分的时间读书,有足够的空间思考,有较多的机会实践。

在此前提下自主选择学习的内容、学习的方式、学习的伙伴,以饱满的情趣展开学习活动,才是有价值的。

因此说,自主学习它能高扬学生的主体精神,是从物本到人本的提升,从认知活动到生命活动的提升,是符合时代精神的儿童学习观。

然而凡事都有个适用性,“过犹不及”是大忌。

在本片断的识字游戏中,这种看似活跃的“自主”,其结果对于大多数学生来说是虚假的,是华而不实的自主。

即使是参与活动的学生也不过随意摘抢一个而已,匆匆而过,期间又有多少思考与选择呢?摘抢后的支配权还在教师手中。

4、以下是两位教师用“一起”造句的两种不同设计:设计一:(1)出示范句,帮助学生理解句子的意思;(2)独立准备;(3)指名交流。

设计二:(1)出示范句,帮助学生理解句子的意思;(2)独立准备;(3)小组长组织交流各人的句子,选出最佳句子;(4)小组内修改、练说最佳句子,准备参加班级交流;(5)各小组汇报交流,评出最佳句子。

试从学生参与、学习方式转变、语言发展等方面综合评述。

答:设计二比设计一好,从三个方面可以说明:从学生参与来说,设计一的“指名交流”,参与交流的只是几个同学,许多学生只是一个旁听者,有些甚至没有认真倾听。

设计二中小组活动,让每个学生都失实在在地参与学习。

从学习方式来看,设计二合理地运用了自主、合作的学习方式,小组内的学习既有组长的组织,又有组员的积极参与。

从语言发展来看,学生得到的训练不只是会用“一起”造一个句子,在交流句子、推荐最佳句子、修改句子、练说句子、汇报交流等各种形式中,学生得到了多方面的训练,发展了语言,所以说这种自主、合作是有效的。

5、下面是一位教师关于“菜”字的教学:师:小朋友,你是用什么办法记住“菜”字的?生1:我喜欢吃榨菜,榨菜的包装袋上有这个字,我就记住了。

生2:我在菜场门口的牌子上看到过这个字。

师:你们能联系生活来认字,很好。

还有不同的方法吗?生3:我想写一写,记住这个“菜”字。

师:这是个好办法。

生4:“草”字头加“采”就是“菜”,青菜的“菜”。

师:加一加记住这个字,也是好办法。

还有不同意见吗?生5:“花”字去掉下面部分,加上“采”,就是“菜”。

生6:“花”字去掉下面的“化”,“彩”字去掉右边的三撇,合起来就是“菜”。

生7:“苗”字去掉下面的“田”,加上“采”就是“菜”。

师:很好,小朋友们想出了很多办法记住了这个字。

让我们再来读一读。

你认为该教师的教学符合哪些新课程理念?还存在什么问题?试加评述。

答:该教师关于“菜”字的教学,在这些方面符合新课程理念。

首先是从课本、课堂中识字从向生活识字,引导学生养成在生活中注意汉字的意识和习惯。

其次是让学生运用多种方法识字,积累相关的字。

存在的问题是在许多记字的方法中,有些方法不够好,教师可以让学生说说哪种方法最好。

其次,根据“菜”字,教师可以运用这样两种有效的方法来教学:第一种是利用儿童的生活经验,将识字和生活、识字与认识事物相结合,运用图片或蔬菜,让学生看看、读读、认认中识字。

第二种是用汉字的造字规律来识字,因为“菜”字是个形声字,激发学生对汉字的兴趣,产生主动识字的愿望。

6、某教师在口语交际教学《我们的画》中设计了以下几组活动:活动一:教师在课前把教室布置成刚刚举办过“二年级画展”的样子,让学生自由观赏,与环境互动,自然地萌发办自己班级画展的愿望。

活动二:让学生以小组为单位,介绍自己的画,请小组里的伙伴对自己的画提出修改意见,并进行修改。

活动三:教师出示自己的画,进行示范介绍,请学生针对介绍和绘画作品提建议,为学生提供交际案例,让学生仿照老师的样子,自然、大方、有礼貌地向好朋友介绍自己的画,把话说完整,把图画的内容说清楚。

好朋友要仔细倾听,认真评价。

活动四:以小组为单位,推选评委,带领大家评选“最受欢迎的画”,推荐参加班级画展,为了本组的画能被选中,小组的同学必须想办法说好推荐的理由,说服其他组的同学,其他组里的同学可以提出不明白的问题,或提出自己的意见。

活动五:请获奖的同学在音乐声中上台领奖,其余学生当好小记者,采访获奖的同学,让他们谈谈获奖时的感受、创作的过程等。

你是怎样评价上述设计的?请从教和学的角度进行评述。

答:在这个教学案例中,教师针对话题本身和一年级学生的特点,采用灵活多变的形式组成口语交际活动,即在“举办画展”的大情境统领下,先后设计了小组合作说画、评画,教师示范说画、评画,向好朋友介绍自己的画,推荐评委说话评画,说服同学说画评画,小记者采访等多个回合的交际情境。

在不同的情境中,交际主体身份也各不相同:小组交流时是组员的伙伴,教师示范时是学生,评选时是评委,采访时是记者。

在教学中,始终要求交际对象认真倾听,并能就自己的理解对交际主体所展示的交际内容提出自己的意见和建议,让交际主体根据不同的交际情境灵活应答。

从而充分调动学生的参与热情,优化交际活动的效果,提高学生的交际能力。

7、下面是一位教师教学《我的伯父鲁迅先生》第二课时的教学目标:(1)抓人物语言、动作、神态等反复揣摩、体会鲁迅“博爱”的胸怀;(2)通过“读写拓展”等生动有趣的言语实践活动,发展语言;(3)在读中提升情感,唤起对鲁迅“博爱”的共鸣。

请您从目标把握和目标叙与的角度进行评述。

答:这是一个交融式目标。

课程目标的设计虽然体现了知识和能力、过程和方法、情感态度和价值观三个维度,但缺乏一定的层次性,语言表述不够准确,教学的可操作性不强。

“抓人物语言、动作、神态等反复揣摩”虽然语言简洁,却表述模糊。

如:“人物语言、动作、神态”如何揣摩,揣摩到怎样的程度应说清楚。

“目标2”对读写拓展的言语实践活动的过程和方法没有具体写出,缺乏教学的可操作性。

“发展语言“的要求没有明确指出,缺乏教学效果的可测度。

教学目标的第3点,叙写无误,却显得空洞笼统。

8、以下是浙教版第11册《三顾茅庐》的教学片段:张飞说:“一个村夫,何必哥哥您亲自去呢?派个人把他叫来得了。

”刘备斥责他:“胡说!孔明是当今大贤。

怎么可以随便派个人去呢?”(在具体的朗读训练之后)师:什么叫“大贤”?老师先来考考大家。

你们知道武艺十分高强的人叫什么?生:大侠!师:家里钱非常多的人呢?生:大款!师:能够做一手美味佳肴的人呢?生:大厨!师:当今非常出名的歌星、影星叫什么?生:大腕!师:在文学、艺术方面具有高深造诣的人?生:大师!师:现在你明白什么叫“大贤”了吗?生:就是指在道德和才华方面非常出众的人。

生:就是思想素质和才华能力方面最伟大的人。

结合《语文课程标准》的学习,你认为本案例“词义教学”给你什么启示?答:《语文新课程标准》指出:阅读是学生个性化的行为,不应以教师的分析来代替学生的阅读实践。

本案例中,教师紧紧抓住“大贤”这个词,一连问了5个问题,而且这5个问题都与“大贤”有着密切的关系。

这样,就把文中的语言内化成学生自己的语言,变成孩子能够理解的东西。