农业部专用小麦优势区域发展规划

2023年小麦产业布局:优良品种成为小麦生产关键

2022年小麦产业布局:优良品种成为小麦生产关键网讯,我国小麦种植技术持续上升,2022年小麦产业进展稳定。

当下,我国小麦产业为适应消费升级需要,政策大力推动小麦产业经济高质量进展,提高小麦产品供应质量和流通效率,更好地满意人民对小麦产品需求。

以下对2022年小麦产业布局分析。

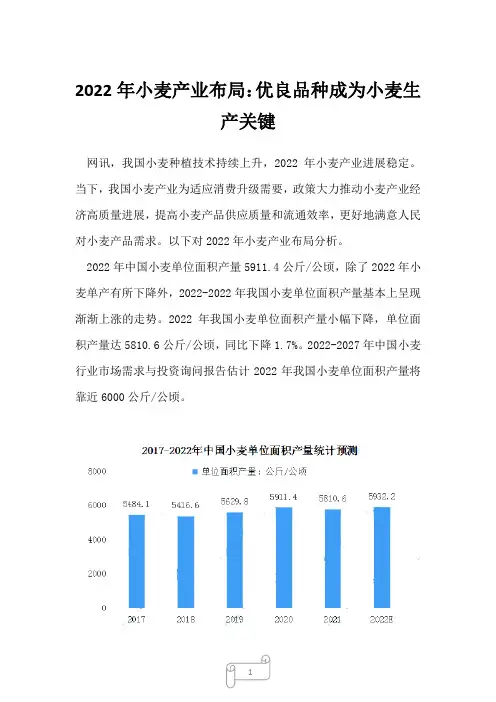

2022年中国小麦单位面积产量5911.4公斤/公顷,除了2022年小麦单产有所下降外,2022-2022年我国小麦单位面积产量基本上呈现渐渐上涨的走势。

2022年我国小麦单位面积产量小幅下降,单位面积产量达5810.6公斤/公顷,同比下降1.7%。

2022-2027年中国小麦行业市场需求与投资询问报告估计2022年我国小麦单位面积产量将靠近6000公斤/公顷。

按播种季节分,可分为冬小麦和春小麦。

从小麦的品质来看,一般春小麦的蛋白质含量高于冬小麦,但是由于春小麦的容重和出粉率都低于冬小麦,因此冬小麦的种植范围更广泛。

小麦按皮色的不同,可分为白皮小麦和红皮小麦两种。

白皮小麦呈黄色或乳白色,皮薄,胚乳含量多,出粉率较高;红皮小麦呈深红色或红褐色,皮较厚,胚乳含量少,出粉率较低。

现从两大供需格局来分析2022年小麦产业布局。

1、我国小麦产量稳定且供应充分中国是世界上最重要的小麦生产国之一。

2022年,中国的小麦产量在欧盟之后排名其次,估量产量约为 1.369亿吨,而欧盟为1.384亿吨。

依据种植季节划分,小麦品种可分为春小麦和冬小麦。

春小麦一般为春播秋收模式,播种时间集中在每年三月下旬到四月上旬,大约7月中下旬开头收获;冬小麦一般在9~10月份播种,次年4~5月收割。

冬小麦约占中国小麦总产量的95%,超过 75%的作物产自华北平原五个省。

虽然大部分作物生长在华北平原,但中国西部和长江流域部分地区和西南地区也生产冬小麦。

北部和西部地区种植了少量春小麦。

自2022年以来小麦的总体产量及单产稳步提升。

2022/23国内小麦供应相对充分,农业部门乐观克服去年秋季严峻汛情,努力把冬小麦面积稳定在3.36亿亩,而且加大了用种数量,确保出苗率,今春又在西北地区扩大春小麦种植面积,2022年全国小麦播种面积与上年基本持平。

河南省优势农产品区域项目建设规划

为把河南的专用小麦、专用玉米、棉花、双低油菜、苹果等优势农产品做大做强,形成一批竞争力强的优势产业带,带动农业结构调整,增加农民收入,根据农业部《优势农产品区域布局规划》,结合河南实际,编制了河南省优势农产品区域项目建设规划。

规划的主要内容:一、优势农产品区域布局1、专用小麦。

优势区域划分为豫中北部强筋小麦区和豫南弱筋小麦区,共77个县(市、区)。

其中,豫中北部强筋小麦区包括安阳、鹤壁、濮阳、新乡、焦作、济源、郑州、开封、商丘市的全部及洛阳、三门峡、许昌、平顶山、周口等市的部分区域共66个县(市、区)。

豫南弱筋小麦区包括信阳及驻马店南部,共11个县(市、区)。

2、专用玉米。

重点发展饲用玉米、工业加工玉米和食品加工玉米,这三类专用玉米优势区:饲用玉米优势区主要布局在安阳、焦作、济源、新乡、郑州、许昌、开封、鹤壁、漯河、周口、驻马店、商丘、南阳、濮阳等14个省辖市的全部和洛阳、平顶山两个省辖市的部分县市;工业加工玉米优势区布局在郑州、平顶山、新乡、南阳、商丘、周口、焦作等淀粉、味精、酒精等加工企业较为集中的市;食品加工玉米优势区主要布局在城市近郊和漯河、商丘、许昌、安阳等市的大食品加工企业周围。

3、棉花。

优势区域划分为豫东棉区、南阳盆地棉区和豫北棉区,共47个县(市、区)。

其中豫东棉区包括周口、商丘、开封、许昌、漯河、驻马店、信阳等7市的28个县(市、区);南阳盆地棉区包括南阳、驻马店等两个省辖市的9个县(市、区);豫北棉区包括安阳、新乡、濮阳等三个省辖市的10个县。

4、双低油菜。

优势区域为处于长江、淮河流域的信阳、南阳、驻马店3个省辖市的17个县(市)。

5、苹果。

优势区域划分为西部黄土高原优势区和东部黄河故道优势区,共28个县(市、区)。

其中西部黄土高原优势区包括洛阳、三门峡、郑州、焦作等4个省辖市的16个县市;东部黄河故道优势区包括商丘、开封、新乡等3个省辖市的12县市。

二、发展目标专用小麦:到2007年,全省优质强筋小麦面积达到2700万亩,优质弱筋小麦300万亩,总产量达到110亿公斤左右,从而替代进口,满足市场需求,使我省小麦生产由产量数量型向质量效益型转变,达到优质与高产并重,质量与效益并举,生产与加工结合,逐步形成不同区域,各具特色的专用小麦生产和加工格局。

万亩小麦良种繁育基地建设规划

万亩小麦良种繁育基地建设规划引言:随着人口的不断增长和农业现代化的推进,粮食安全问题日益凸显。

而小麦作为中国的主要粮食作物之一,在满足人们需求的同时也面临着病虫害的威胁和品种更新的需求。

因此,建设一座万亩小麦良种繁育基地是十分必要的。

本规划将详细介绍基地的规模和布局、设施和设备、种植和管理等方面的内容,以期为基地的建设提供参考。

一、基地的规模和布局:1.规模:建设一座万亩小麦良种繁育基地。

通过规模化的种植,可以更有效地利用资源提高产量和质量。

2.布局:基地将按照科学合理的原则进行布局,包括主要种植区、管理区和办公区。

主要种植区占地8000亩,其中80%用于品种繁育,20%用于健康种子生产。

管理区占地1000亩,包括实验室、育种室、仓库、养殖区等;办公区占地200亩,包括办公楼、员工宿舍等。

二、设施和设备:1.种植设施:建设标准化的大棚和温室,用于控制温度、湿度和光照,提供优质的生长环境。

2.实验室设备:包括生物化学分析仪器、DNA测序仪、显微镜等,在品种选育和遗传分析方面起到关键作用。

3.育种室设备:设有恒温恒湿箱、培养箱等,用于种子的贮藏和培养,确保品种的保存和繁育。

4.养殖设备:用于保护作物免受病虫害侵害,如喷雾器、灌溉系统等。

三、种植和管理:1.品种选育:引进国内外先进的小麦优良品种,如强抗性品种、高产量品种等,通过育种实验筛选出适合当地环境的优良品种。

2.病虫害控制:采用综合措施,包括合理轮作、化学药剂防治和生物防治等,减少病虫害对小麦产量和品质的影响。

3.施肥管理:根据土壤测试结果和作物需求,制定合理的施肥方案,确保小麦生长所需的养分供给。

4.灌溉管理:采用节水灌溉技术,如滴灌、喷灌等,提高水利用效率,降低水资源浪费。

5.田间管理:按照小麦生长的不同阶段,采取合理的田间管理措施,包括杂草防控、定期病虫害检测等,确保小麦的正常生长和品质。

结语:通过建设一座万亩小麦良种繁育基地,可以提高小麦的品质和产量,满足人们对粮食的需求,同时也为小麦品种的更新和农业的可持续发展提供了重要支持。

农业部专用小麦优势区域发展规划

农业部:专用小麦优势区域发展规划一、发展现实状况小麦是我国重要旳粮食作物,常年播种面积、产量分别占粮食总量旳25%和22%左右,全国商品小麦旳常年收购、销售和库存量均占粮食总量旳1/3左右。

(一)基本状况1.生产稳步发展。

1978年至2023年,全国小麦总产量由5384万吨增至9964万吨,增长85%,年递增3%,高于同期全国粮食总产量增幅1个百分点;平均亩产由123公斤增至249公斤,提高1倍以上;播种面积则由4.4亿亩降至近4亿亩,减少4000万亩。

2.产区趋于集中。

我国小麦生产分布广泛,除海南省和港澳台地区以外,其他30个省(区、市)均有小麦种植。

在全国各大产区中,黄淮海麦区所占比重最大。

2023年,黄淮海麦区小麦面积2.5亿亩、产量7149万吨,分别占全国旳62.2%和71.7%。

尤其是河南、山东、河北、江苏、安徽5个生产大省,小麦面积达2.3亿亩、产量达6807万吨,分别占全国旳57.9%和68.3%。

3.专用小麦发展迅速。

1985年农业部提出发展专用小麦,1996年面积只有1600万亩。

1998年以来,伴随农业构造战略性调整旳展开,在小麦面积、产量调减旳同步,专用小麦面积迅速扩大。

2023年全国专用小麦面积达9000万亩,比1996年增长7400万亩。

其中,到达强筋、弱筋小麦国标(GB/T17892-1999和GB/T17893- 1999)旳专用小麦面积达3200万亩。

专用小麦生产旳发展,在一定程度上克制了国外专用小麦旳进口。

4.小麦加工业初具规模。

目前,全国各类面粉企业达4万多家,年加工能力1.7亿吨以上,其中日加工小麦50吨以上旳面粉企业9883家;以便面生产线1800多条,年产量360多万吨;挂面生产企业2500多家,年产能力410多万吨;饼干、糕点旳年产量分别到达153万吨和144万吨;饺子、包子、馒头等老式食品加工业稳定发展。

(二)重要问题1.小麦品质不高。

我国既有小麦品种中间品质类型偏多,既缺乏制作面包旳强筋小麦,又缺乏制作饼干、糕点旳弱筋小麦。

小麦优势区域布局

我国是世界上小麦总产最高、消费量最大的国家。

小麦种植面积占我国粮食作物总面积的22%左右,产量占粮食总产量的20%以上,是我国主要的粮食作物和重要的商品粮、战略储备粮品种,在粮食生产、流通和消费中具有重要地位。

随着我国人口的增长和人民生活水平的提高,小麦需求不断增加,建立小麦优势区,发展优质专用小麦,对提高小麦综合生产能力、确保国家粮食安全、满足市场需求具有重要意义。

为促进小麦生产持续稳定发展,制定本规划。

一、发展现状2003年,农业部实施了《专用小麦优势区域发展规划(2003-2007年)》,对于利用区域资源优势,促进专用小麦发展发挥了重要作用。

同时,在政策扶持、行政推动、科技支撑和产业引导等因素的综合作用下,小麦优势区域逐步形成,生产能力稳步提升,小麦品质明显改善,产业化水平不断提高,市场竞争能力显著增强。

(一)生产能力稳步提升。

近年来,在国家一系列重大强农惠农政策支持下,依靠科技进步和行政推动,我国小麦生产实现恢复性发展,生产能力稳步提升。

一是面积恢复增加。

1998-2004年,我国小麦种植面积连续7年下滑,由1997年的4.5亿亩下降到3.2亿亩,面积减少了1.3亿亩,减幅28.1%。

2005-2007年,小麦种植面积有所恢复,由2004年的3.2亿亩恢复到2007年的3.6亿亩,增加0.3亿亩,增幅达9.7%。

二是单产连创新高。

2004-2007年我国小麦亩产分别达到283.5公斤、285.0公斤、303.3公斤和307.2公斤,连续4年超过1997年273.5公斤的历史最高纪录,走出了多年徘徊的局面,连年突破300公斤大关。

三是总产持续增长。

2007年我国小麦总产10929.8万吨,比2003年增加2281万吨,增幅26.4%,实现连续4年增产,恢复到20世纪90年代总产水平,在面积减少1亿亩的情况下,再次超过1亿吨。

(二)优势区域逐步形成。

在《专用小麦优势区域发展规划(2003-2007年)》的引导下,黄淮海、长江中下游和大兴安岭沿麓三大优质专用小麦产区逐步形成,且各具特色。

我国种植业结构调整“三箭齐发”

Enterprise & Industry 企业产业农业部日前公布了《全国种植业结构调整规划(2016—2020年)》,针对粮、棉、油、果、菜、饲料六大类农产品,明确了其品种结构和区域布局的调整意见,提出加快构建粮经饲统筹、种养加一体、一二三产业融合的发展格局。

改善结构 提质增效当前农业的结构性矛盾突出,呈现阶段性供过于求和供给不足并存局面。

农业部种植业司副司长潘文博介绍,我国稻谷平衡略余,小麦基本平衡,玉米出现阶段性供大于求,大豆供求缺口逐年扩大。

棉花、油料、糖料等受资源约束和国际市场冲击,进口大幅增加,生产出现下滑。

优质饲草短缺,进口逐年增加。

正是基于此,《规划》明确了种植业结构调整的目标主要是“两保、三稳、两协调”。

即保口粮、保谷物,稳定棉花、食用植物油、我国种植业结构调整“三箭齐发”食糖自给水平,实现蔬菜生产与需求协调发展、饲草生产与畜牧养殖协调发展。

改革开放以来,我国农业结构大体经历了四轮调整。

第一轮,是20世纪80年代中期,家庭联产承包后,结构调整的重点是压粮扩经。

第二轮,是20世纪90年代初期,出现了“卖粮难”现象,这轮重点是发展高产、优质、高效农业。

第三轮,是20世纪90年代末,粮食产量创新高,水稻、小麦、玉米三大主粮面积大幅调减。

“目前是第四轮结构调整。

”潘文博说,这一轮种植结构调整规划的特点是,有保有压,有取有舍,稳定水稻、小麦等口粮品种,调减库存压力大的玉米,发展市场需求的大豆、杂粮杂豆、马铃薯、优质饲草等产品。

这不仅是在农产品数量上作努力,更是在改善结构、提高质量效益上下功夫。

业内认为,结构调整,要以优化玉米结构为切入点推动“去库存”,以农业节本增效为着力点推动“降成本”。

发展优质农产品,优先发展优质稻米、强筋弱筋小麦、高蛋白大豆等优质农产品。

发展专用农产品,积极发展甜糯玉米、加工型早籼稻、高淀粉马铃薯等加工型专用品种。

发展特色农产品,因地制宜发展特色种质资源的水稻、有区域特色的杂粮杂豆、风味独特的小宗油料。

小麦种植区域布局与产量优化分析

小麦种植区域布局与产量优化分析小麦作为我国重要的粮食作物之一,在农业生产中起着举足轻重的作用。

正确的种植区域布局以及产量的优化分析对于保障国家粮食安全,提高农业生产效益具有重要意义。

本文将分析小麦种植区域布局与产量优化的相关问题。

一、小麦种植区域布局的现状我国小麦种植区域分布广泛,主要集中在华北、东北、长江中下游地区。

其中,华北地区是小麦的主产区,占全国小麦种植面积的三分之二以上。

1. 华北地区:华北地区具有适宜的气候和土壤条件,是我国小麦种植的主要区域。

尤其是河北、山西、河南等省份,是小麦的重要产区,年产量居全国前列。

2. 东北地区:东北地区的小麦种植面积虽然较华北地区较小,但其小麦品质优良,适合制作面粉等加工品。

黑龙江、吉林等省份是东北地区的小麦重要产区。

3. 长江中下游地区:长江中下游地区的小麦种植面积较大,尤其是安徽、江苏、湖北等省份。

这些地区的小麦品质优良,常用于面粉加工以及制作面食等。

二、小麦种植区域布局的优化小麦种植区域布局的优化可以从多个方面考虑,包括气候条件、土壤质量、水资源以及市场需求等。

1. 气候条件:小麦喜欢寒冷的气候,适宜的生长温度是5-25摄氏度。

在气候条件方面,华北地区是理想的小麦种植区,而南方气候较热湿,不适宜小麦的生长。

因此,在小麦种植区域布局时,应更加注重气候条件的适宜性。

2. 土壤质量:小麦对土壤的要求不高,但对土壤的排水性、通气性和肥力要求较高。

在土壤质量方面,华北地区、东北地区以及长江中下游地区的土壤都较为适宜小麦的生长。

3. 水资源:小麦是旱作作物,对水分需求较少。

因此,在选择小麦种植区域时,应考虑到当地水资源的充足性以及节水灌溉技术的应用。

4. 市场需求:小麦是重要的粮食作物,对市场需求有很大的影响。

在小麦种植区域布局时,应考虑到当地市场需求以及物流交通便利性,以便及时将小麦产品运送到消费者手中。

三、小麦产量的优化小麦产量的优化是提高农业生产效益的关键。

国内小麦产业发展趋势

国内小麦产业发展趋势国内小麦产业发展趋势小麦作为全球重要的粮食作物之一,在中国有着悠久的种植历史。

随着人口的增长和国民经济的发展,小麦产业在中国也取得了长足的进步。

然而,随着农业现代化的推进和人们对食品质量和安全的关注,国内小麦产业也面临着一系列挑战和变革。

本文将从小麦种植技术、品种改良、产业结构调整等方面,探讨国内小麦产业的发展趋势。

一、小麦种植技术的进步随着科技的不断进步,小麦种植技术也在不断提高。

农业机械化的推广和应用,提高了小麦的生产效率和质量。

农机的使用可以减轻农民的劳动强度,提高机械化作业的准确性和效率,提高土地利用效益和产量。

同时,科技的推广也提高了农民们的科学种植意识和技术水平,提高了小麦的抗病虫害能力和适应性。

二、小麦品种改良和选育小麦品种的改良和选育一直是小麦产业发展的重要方向。

优良的品种能够提高小麦的产量和质量,提高抗病虫害能力,以及适应不同的气候和土壤条件。

近年来,国内的小麦品种改良取得了很大的突破,新品种的研发不仅提高了小麦的产量,还提高了小麦对于低温、干旱和盐渍土壤的适应能力。

例如,我国的“华麦系列”小麦品种具有高产、抗病虫害、适应性强等特点,成为我国小麦产业发展的重要推动力。

三、小麦产业结构调整小麦产业结构调整是推动国内小麦产业向高质量发展的重要一环。

由于国内市场对于小麦产品的需求不断增长,产业结构的调整是推动小麦产业向现代化、集约化、高效化发展的重要保证。

在产业结构调整中,要注重提高小麦产业的附加值,加强品牌建设,提高产品质量和安全,提高产品的附加值,增加农民的收入。

同时,加强小麦的加工和贸易环节,提高产业链的附加值,促进小麦产品的国际竞争力。

四、小麦产业绿色发展随着人们对食品安全和环境保护的关注,小麦产业也要朝着绿色、可持续发展的方向发展。

绿色发展要求在小麦种植、施肥、农药使用等方面采取科学的管理措施,减少对土地、水资源和生态环境的污染和破坏。

同时,加强农田水利建设,提高用水的利用效率,减少水资源的浪费。

我国将重点建设3个专用小麦带

当今世界 上含油 量最 高 的 高油 玉 米杂 交 种之

一

兴 安岭 沿麓 等 3 专 用小 麦 带 。到 20 个 0 7年 , 我 国专 用小麦 面积 将 占小麦 总 面积 的 4 左 O 右 , 20 年 提 高 2 比 01 O个 百 分 点 左 右 , 中 3 其

质资源 引进 的基 础上 , 过 创 新 与开 拓 , 我 经 使 国 当前掌 握 的高 油 玉 米 基 础 种 质 资 源 , 数 在

量和含油 量 方 面 都 达 到 了世 界 先 进 水 平 , 为 我国 2 纪高 油 玉 米 育种 奠定 了稳 固 的基 1世

础。

目前 中国农 大所 掌握 的玉 米 群体 的含油

维普资讯

科 技 纵 横

术, 这是继我国向美 国出售袁隆平的杂交水 稻专利技 术 之 后 , 又一 次 向美 国 转让 农 业 技 术 。据悉 , 国在 高 油 玉 米 这 一 领 域 的研 究 我 水 平 已超 过美 国 , 到世 界 领 先水 平 , 起 了 达 引

口的 目标 。这 是农 业 部在 优 势 农 产 品 区域布 局 规划 中为 专用小 麦确 定 的 目标 。 我 国小 麦 总 量 不 小 , 优 质 专 用 小 麦 不 但 足 。农业 部 指 出 , 后 我 国将 按 照“ 两 头 、 今 抓 带 中间” 的思 路 , 重点 发 展优 质 强 筋小 麦 和弱

量大有提 高 , 个别 群体 含油 量有 望超 过 2 。 O, 9 5

由该校最 近选育 的第 二代 高油 玉 米杂 交 种如

我 国将重点建设 3 个专用小麦带

我 国 将 重 点建 设 黄 淮海 、 江下 游 和大 长

小麦优势区域布局规划(2008-2015年)

小麦优势区域布局规划(2008-2015年)我国是世界上小麦总产最高、消费量最大的国家。

小麦种植面积占我国粮食作物总面积的22%左右,产量占粮食总产量的20%以上,是我国主要的粮食作物和重要的商品粮、战略储备粮品种,在粮食生产、流通和消费中具有重要地位。

随着我国人口的增长和人民生活水平的提高,小麦需求不断增加,建立小麦优势区,发展优质专用小麦,对提高小麦综合生产能力、确保国家粮食安全、满足市场需求具有重要意义。

为促进小麦生产持续稳定发展,制定本规划。

一、发展现状2003年,农业部实施了《专用小麦优势区域发展规划(2003-2007年)》,对于利用区域资源优势,促进专用小麦发展发挥了重要作用。

同时,在政策扶持、行政推动、科技支撑和产业引导等因素的综合作用下,小麦优势区域逐步形成,生产能力稳步提升,小麦品质明显改善,产业化水平不断提高,市场竞争能力显著增强。

(一)生产能力稳步提升。

近年来,在国家一系列重大强农惠农政策支持下,依靠科技进步和行政推动,我国小麦生产实现恢复性发展,生产能力稳步提升。

一是面积恢复增加。

1998-2004年,我国小麦种植面积连续7年下滑,由1997年的4.5亿亩下降到3.2亿亩,面积减少了1.3亿亩,减幅28.1%。

2005 -2007年,小麦种植面积有所恢复,由2004年的3.2亿亩恢复到2007年的3.6亿亩,增加0.3亿亩,增幅达9.7%。

二是单产连创新高。

2004-2007年我国小麦亩产分别达到283.5公斤、285.0公斤、303.3公斤和307.2公斤,连续4年超过1997年273.5公斤的历史最高纪录,走出了多年徘徊的局面,连年突破300公斤大关。

三是总产持续增长。

2007年我国小麦总产10929.8万吨,比2003年增加2281万吨,增幅26.4%,实现连续4年增产,恢复到20世纪90年代总产水平,在面积减少1亿亩的情况下,再次超过1亿吨。

(二)优势区域逐步形成。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

农业部专用小麦优势区域发展规划

1

农业部:专用小麦优势区域发展规划

一、发展现状

小麦是中国重要的粮食作物,常年播种面积、产量分别占粮食总量的25%和22%左右,全国商品小麦的常年收购、销售和库存量均占粮食总量的1/3左右。

(一)基本情况

1.生产稳步发展。

1978年至,全国小麦总产量由5384万吨增至9964万吨,增长85%,年递增3%,高于同期全国粮食总产量增幅1个百分点;平均亩产由123公斤增至249公斤,提高1倍以上;播种面积则由 4.4亿亩降至近4亿亩,减少4000万亩。

2.产区趋于集中。

中国小麦生产分布广泛,除海南省和港澳台地区以外,其它30个省(区、市)均有小麦种植。

在全国各大产区中,黄淮海麦区所占比重最大。

,黄淮海麦区小麦面积2.5亿亩、产量7149万吨,分别占全国的62.2%和71.7%。

特别是河南、山东、河北、江苏、安徽5个生产大省,小麦面积达2.3亿亩、产量达6807万吨,分别占全国的57.9%和68.3%。

3.专用小麦发展迅速。

1985年农业部提出发展专用小麦, 1996年面积只有1600万亩。

1998年以来,随着农业结构战略性调整的展开,在小麦面积、产量调减的同时,专用小麦面积快速扩大。

全

2

国专用小麦面积达9000万亩,比1996年增加7400万亩。

其中,达到强筋、弱筋小麦国标(GB/T17892-1999和GB/T17893- 1999)的专用小麦面积达3200万亩。

专用小麦生产的发展,在一定程度上抑制了国外专用小麦的进口。

4.小麦加工业初具规模。

当前,全国各类面粉企业达4万多家,年加工能力 1.7亿吨以上,其中日加工小麦50吨以上的面粉企业9883家;方便面生产线1800多条,年产量360多万吨;挂面生产企业2500多家,年产能力410多万吨;饼干、糕点的年产量分别达到153万吨和144万吨;饺子、包子、馒头等传统食品加工业稳定发展。

(二)主要问题

1.小麦品质不高。

中国现有小麦品种中间品质类型偏多,既缺少制作面包的强筋小麦,又缺少制作饼干、糕点的弱筋小麦。

与进口强筋小麦相比,国产小麦品质的主要问题是面筋强度较差,大部分品种稳定时间较短,拉伸面积较小。

中国小麦面团稳定时间平均在3分钟左右,而国外在12分钟以上;拉伸面积平均在52平方厘米左右,而国外在100平方厘米以上。

2.商品小麦质量不稳。

由于地区差异较大,种植分散,标准化生产技术普及率低,农民生产过程重品种、轻管理,使专用小麦的品质潜力不能充分发挥,加上混收、混储、混销,影响了商品小麦质量的稳定。

3.生产成本较高。

1990年至,中国每亩小麦平均生产成本由

3

115元上升到265元,提高了1.3倍。

其中,物质费用平均由75元上升到169元,提高了1.25倍;物质费用占亩产值的比例由48%上升到60%,提高了12个百分点,影响了中国小麦的市场竞争力。

4.产业化发展滞后。

这是制约中国专用小麦发展的关键因素之一。

由于不能实现产销衔接,优质优价,农民发展专用小麦的积极性调动不起来,优质品种区域布局、标准化保优栽培技术等措施难以落实,影响了专用小麦产业化的发展。

二、市场前景与竞争力分析

(一)市场前景分析

在全球谷物生产中,小麦面积、产量和贸易量分别为34亿亩、5.7亿吨和1亿吨左右,分别占世界谷物总量的32%、30%和50%。

中国小麦面积4亿亩、产量1亿吨左右,分别占世界总量的12%和18%,均居世界第一位。

随着经济发展和人口增加,小麦的需求呈增长趋势。

近几年,世界小麦总需求达到6亿吨左右。

据FAO中长期预测,到、2020年和2030年,全球小麦总需求将分别达到7.48亿吨、7.75亿吨和8.58亿吨,分别比当前增加1.48亿吨、1.75亿吨和2.58亿吨。

中国小麦需求也呈增长趋势,将继续保持产销大国的地位。

中国位于世界小麦产销中心。

世界小麦70%左右的产量集中在中国、美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、印度、阿根廷等十几个国家;小麦出口主要集中在美国、加拿大、澳大利亚等国家,小麦

4

进口国家和地区达70多个。

日本、韩国、中国等东南亚国家和地区是小麦的主要进口国家和地区。

加快发展中国专用小麦生产,不但能够有效替代进口优质小麦,而且能够直接向消费习惯基本相似的亚洲国家或地区出口,将对亚洲乃至世界小麦市场产生举足轻重的影响。

(二)竞争力分析

与小麦出口大国相比,中国小麦的单产水平较高。

,中国小麦亩产270公斤,分别比美国高51%,比加拿大高104%。

从生产成本看,中国小麦每亩物质费用169元,占生产总成本64%,比美国高9%。

但从国际市场小麦价格变动趋势及价格影响因素看,中国专用小麦在本国市场不一定没有竞争优势。

美国、加拿大小麦远离中国,运输成本较高,特别是2号及其以上高等级小麦,在离岸价的基础上,加上运输费、保险费、关税、增值税、卸船费等费用,其销售价格一般都要比中国专用小麦的价格高,综合起来看,在同等质量的前提下,国产优质麦完全有取得优势的可能和潜力。

三、发展思路和目标

(一)发展思路

中国专用小麦总体发展思路是:抓”两头”(强筋和弱筋小麦)、”带中间”(中筋小麦),加快构建区域化种植、标准化生产、产业化经营的专用小麦产业带,提升国产小麦质量水平和国际竞争力。

(二)发展目标

5。