博弈论经典案例“囚徒困境”及其实证分析

“博弈论”中的经典案例

“博弈论”中的经典案例“博弈论”中的经典案例“博弈论”中一些经典案例,不仅使专业研究人士如醉如痴,也使一些普通民众兴致盎然。

“博弈论”中有一些由点及面、发人深思的经典案例,这些案例不仅使专业研究人士如醉如痴,也使一些普通民众兴致盎然;不仅成为“博弈论”中的一道亮丽风景,也是整个经济学领域中的学术奇葩。

1、囚徒困境假设警察局抓住了两个合伙犯罪的嫌疑犯,但获得的证据并不十分确切,对于两者的量刑就可能取决于两者对于犯罪事实的供认。

警察局将这两名嫌疑犯分别关押以防他们串供。

两名囚徒明白,如果他们都交代犯罪事实,则可能将各被判刑5年;如果他们都不交代,则有可能只会被以较轻的妨碍公务罪各判1年;如果一人交代,另一人不交代,交代者有可能会被立即释放,不交代者则将可能被重判8年。

对于两个囚徒总体而言,他们设想的最好的策略可能是都不交代。

但任何一个囚徒在选择不交代的策略时,都要冒很大的风险,一旦自己不交代而另一囚徒交代了,自己就将可能处于非常不利的境地。

对于囚徒A而言,不管囚徒B采取何种策略,他的最佳策略都是交代。

对于囚徒B而言也是如此。

最后两人都会选择交代。

因此,囚徒困境反映了个体理性行为与集体理性行为之间的矛盾、冲突。

囚徒困境现象在现实生活中比比皆是。

记得姜昆和唐杰忠过去说过一个公共楼道占用问题的相声。

住户在公共楼道里堆满了杂物,结果大家都极不方便,以致即将分娩的妇女都没法及时被送往医院。

但你如果不占用公共楼道,别人也会占用。

每一居住面积狭小的住户从自我利益最大化出发,都会选择占用。

但占用的结果却最终损害了大家的利益。

前几年,我国彩电市场上,生产厂家基于自我利益选择大幅降价,但由此引发的价格战使所有生产厂家都遭受重创,这也是一种囚徒困境。

2、斗鸡博弈两只公鸡面对面争斗,继续斗下去,两败俱伤,一方退却便意味着认输。

在这样的博弈中,要想取胜,就要在气势上压倒对方,至少要显示出破釜沉舟、背水一战的决心来,以迫使对方退却。

博弈论经典案例

博弈论经典案例1. 囚徒困境:这是一种经典的博弈论案例,两名囚犯被关押在不同的牢房中,警方缺乏确凿的证据将他们定罪,决定让他们进行交涉。

如果两人都认罪,每人将会被判刑5年;如果一个人认罪而另一个人保持沉默,认罪的人将会被判刑1年,而保持沉默的人将被判无期徒刑;如果两人都保持沉默,每人将被判刑3年。

在这种情况下,每个囚犯都面临着是否信任对方合作的决策。

2. 麦氏定理:这是美国经济学家约翰·N·纳什于1950年提出的经典问题。

假设有两家咖啡店A和B,它们的位置一个在城市的北边,另一个在南边。

两家咖啡店需要决定每天早上的开门时间。

如果A咖啡店在北边开门,而B咖啡店在南边也同样开门,北部居民会去A店,南部居民会去B店,两家店的收入会平均分。

但是,如果A店在北边开门,而B店在南边关门,南部居民不得不去北边排队等待,这将导致北边的队伍变长,北部居民也会选择去B店。

麦氏定理指出,当两家店选择不同的开门时间时,总是有一种策略,使得两家店的收入之和最大。

3. 社交圈中的追逐游戏:在一个社交聚会上,一对情侣分手后,男方试图追回女方。

男方完成了一连串的行动,女方必须在每个行动之后做出回应。

游戏的目标是让女方接受男方的求爱。

这个案例涉及到博弈论中的策略选择和不确定性。

4. 价格竞争:在一场市场竞争中,两家公司决定销售产品的价格。

低价通常会吸引更多的消费者,但是公司也需要考虑到自己的成本和利润。

每家公司需要在出售产品的定价上权衡竞争和利润之间的平衡。

这个案例涉及到博弈论中的纳什均衡和即时反应策略。

5. 投标博弈:在一场拍卖中,多个竞争者竞相出价,以获得拍卖品。

每个竞争者必须决定自己的出价,以获得最大的利润。

这个案例涉及到博弈论中的最优出价和风险评估。

囚徒困境的论文

走出“囚徒困境”囚徒困境作为博弈论中的一个经典范例,其博弈理论逐渐被经济学、哲学、伦理学、管理学等诸多学科的研究所重视,辩证的看待这一研究现象,是促进人们深入研究相关社会现象的一种特殊的思维路劲和方法。

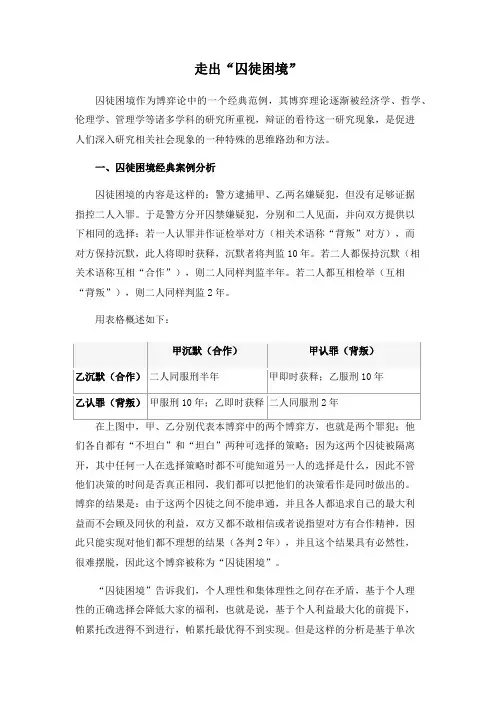

一、囚徒困境经典案例分析囚徒困境的内容是这样的:警方逮捕甲、乙两名嫌疑犯,但没有足够证据指控二人入罪。

于是警方分开囚禁嫌疑犯,分别和二人见面,并向双方提供以下相同的选择:若一人认罪并作证检举对方(相关术语称“背叛”对方),而对方保持沉默,此人将即时获释,沉默者将判监10年。

若二人都保持沉默(相关术语称互相“合作”),则二人同样判监半年。

若二人都互相检举(互相“背叛”),则二人同样判监2年。

用表格概述如下:们各自都有“不坦白”和“坦白”两种可选择的策略;因为这两个囚徒被隔离开,其中任何一人在选择策略时都不可能知道另一人的选择是什么,因此不管他们决策的时间是否真正相同,我们都可以把他们的决策看作是同时做出的。

博弈的结果是:由于这两个囚徒之间不能串通,并且各人都追求自己的最大利益而不会顾及同伙的利益,双方又都不敢相信或者说指望对方有合作精神,因此只能实现对他们都不理想的结果(各判2年),并且这个结果具有必然性,很难摆脱,因此这个博弈被称为“囚徒困境”。

“囚徒困境”告诉我们,个人理性和集体理性之间存在矛盾,基于个人理性的正确选择会降低大家的福利,也就是说,基于个人利益最大化的前提下,帕累托改进得不到进行,帕累托最优得不到实现。

但是这样的分析是基于单次博弈的基础之上,而在重复的囚徒困境中,博弈会被反复的进行,因而没个参与者都有机会去“惩罚”另一个参与者前一回合的不合作行为。

这时,合作可能会作为均衡的结果出现。

欺骗的动机这时可能被受到惩罚的威胁所克服,从而可能导向一个较好的、合作的结果。

作为反复接近无限的数量,纳什均衡趋向于帕累托最优。

二、类似囚徒困境的经典案例分析在现实生活当中,信任与合作很少达到如此两难的境地,无论在自然界还是在人类社会,“合作”都是一种随处可见的现象。

博弈论故事及解析

博弈论故事及解析博弈论,又称为博奕论或博奕学,是研究冲突与合作的数学模型和分析方法。

它的研究对象是决策者在冲突和合作的环境中作出的决策,以及这些决策对其他决策者的影响。

博弈论被广泛应用于经济学、政治学、社会学、生物学等多个领域,它帮助我们理解和解决决策过程中的各种问题。

在博弈论中,存在许多经典的故事,这些故事通过描述具体的决策情境,展示了博弈论的原理和应用。

下面我们来看几个博弈论故事,并对其进行解析。

故事一:囚徒困境故事中有两个犯罪嫌疑人,警察将他们分开审问。

如果两人都坦白,将会分别判刑5年,如果两人都保持沉默,将会分别判刑1年,如果其中一个坦白,另一个保持沉默,坦白的人将会被赦免,而保持沉默的人将会被判10年。

在这个情境中,两个犯人面临一个重要的决策,是坦白还是保持沉默。

博弈论解析:在囚徒困境中,两个犯人面临一个合作与背叛的冲突。

博弈论中的解答是,无论对方采取什么策略,自己都应该选择坦白。

这是因为无论对方选择什么,坦白对自己的利益都是最大化的策略。

故事二:雁行队列一群大雁在迁徙时会形成一个V字形的队列。

这个队列的形状可以让大雁在飞行时节省能量,减少空气阻力。

队列中的每只大雁都可以感知到自己前方的大雁,它们会根据前方大雁的动作做出相应的调整。

如果前方的大雁飞得太累,它会离开队列,由后面的大雁取代。

博弈论解析:在这个故事中,每只大雁都是一个决策者,它们的决策会影响到整个队列的形状和飞行效率。

博弈论告诉我们,每只大雁都应该在队列中保持适当的距离,并根据前方大雁的行为做出相应的调整,以达到整个队列最佳的飞行效果。

故事三:拍卖在拍卖中,卖方希望能够以最高的价格卖出物品,而买方则希望能以最低的价格购买物品。

拍卖的形式有很多种,例如一口价拍卖、竞价拍卖等。

不同的拍卖形式会导致不同的结果。

博弈论解析:在拍卖中,卖方和买方都是决策者,他们的决策会直接影响到拍卖的结果。

博弈论提供了一些拍卖的理论模型,帮助卖方和买方制定最佳的决策策略。

博弈论中经典案例--“囚徒困境”

博弈论中经典案例--“囚徒困境”博弈论中有一个经典案例--“囚徒困境”。

两个共谋犯罪的人被关入监狱,不能互相沟通情况。

如果两个人都不揭发对方,则由于证据不确定,每个人都坐牢一年;若一人揭发,而另一人沉默,则揭发者因为立功而立即获释,沉默者因不合作而入狱十年;若互相揭发,则因证据确实,二者都判刑八年。

由于囚徒无法信任对方,因此倾向于互相揭发,而不是同守沉默。

囚犯可以做出如下选择:1、供出他的同伙(即与警察合作,从而背叛他的同伙),2、保持沉默(也就是与他的同伙合作,而不是与警察合作)。

这两个囚犯都知道,如果他俩都能保持沉默的话,就都会被释放,因为只要他们拒不承认,警方无法给他们定罪。

但警方也明白这一点,所以他们就给了这两个囚犯一点儿刺激:如果他们中的一个人背叛,即告发他的同伙,那么他就可以被无罪释放,同时还可以得到一笔奖金。

而他的同伙就会被按照最重的罪来判决,并且为了加重惩罚,还要对他施以罚款,作为对告发者的奖赏。

当然,如果这两个囚犯互相背叛的话,两个人都会被按照最重的罪来判决,谁也不会得到奖赏。

那么,这两个囚犯该怎么办呢?是选择互相合作还是互相背叛?从表面上看,他们应该互相合作,保持沉默,因为这样他们俩都能得到最好的结果:自由。

但他们不得不仔细考虑对方可能采取什么选择。

A犯不是个傻子,他马上意识到,他根本无法相信他的同伙不会向警方提供对他不利的证据,然后带着一笔丰厚的奖赏出狱而去,让他独自坐牢。

这种想法的诱惑力实在太大了。

但他也意识到,他的同伙也不是傻子,也会这样来设想他。

所以A犯的结论是,唯一理性的选择就是背叛同伙,把一切都告诉警方,因为如果他的同伙笨得只会保持沉默,那么他就会是那个带奖出狱的幸运者了。

而如果他的同伙也根据这个逻辑向警方交代了,那么,A犯反正也得服刑,起码他不必在这之上再被罚款。

所以其结果就是,这两个囚犯按照不顾一切的逻辑得到了最糟糕的报应:坐牢。

囚徒困境模型的几个现实例子囚徒困境的例子在现实生活中很多。

精编博弈论经典案例资料

精编博弈论经典案例资料在我们的生活中,博弈论的身影无处不在。

从日常的购物决策到商业竞争,从国际关系到体育比赛,博弈论为我们提供了一种理解和预测人类行为的有力工具。

接下来,让我们一起走进几个经典的博弈论案例,感受其中的智慧与策略。

案例一:囚徒困境假设有两个犯罪嫌疑人 A 和 B 被警方抓获,但警方没有足够的证据指控他们。

于是,警方将两人分别关押,并分别告知他们以下政策:如果 A 和 B 都保持沉默(不坦白),那么两人都将被判刑 1 年;如果 A 坦白而 B 沉默,那么 A 将被释放,B 将被判刑 5 年;如果 B 坦白而 A 沉默,那么 B 将被释放,A 将被判刑 5 年;如果 A 和 B 都坦白,那么两人都将被判刑 3 年。

从理性的角度来看,对于 A 来说,如果 B 坦白,那么自己坦白会被判 3 年,沉默会被判 5 年,所以坦白更好;如果 B 沉默,那么自己坦白会被释放,沉默会被判 1 年,还是坦白更好。

同样的逻辑对于 B也适用。

最终的结果往往是A 和B 都选择坦白,两人都被判刑3 年。

然而,从整体的最优结果来看,如果两人都保持沉默,总共只需要判刑2 年。

这个案例反映了个体理性与集体理性之间的冲突。

在现实生活中,类似的情况也经常出现。

比如在商业竞争中,企业之间为了争夺市场份额,可能会采取过度降价的策略,最终导致双方的利润都受到损失。

案例二:智猪博弈猪圈里有一头大猪和一头小猪。

猪圈的一头有一个饲料槽,另一头安装着控制饲料供应的按钮。

按一下按钮会有 10 个单位的饲料进槽,但谁按按钮就需要先付出 2 个单位的成本。

而且,大猪吃的速度快,如果小猪去按按钮,大猪会在小猪跑回来之前吃掉大部分饲料;如果大猪去按按钮,小猪也能吃到一部分饲料。

如果小猪按按钮,大猪等待,那么大猪能吃到 9 个单位的饲料,小猪只能吃到 1 个单位的饲料(扣除成本后净收益为-1);如果大猪按按钮,小猪等待,那么大猪能吃到 6 个单位的饲料,小猪能吃到 4 个单位的饲料;如果大猪小猪都去按按钮,那么大猪能吃到 7 个单位的饲料,小猪能吃到 3 个单位的饲料(扣除成本后净收益为 1);如果大猪小猪都等待,那么双方都吃不到饲料。

博弈论经典案例“囚徒困境”及其实证分析

博弈论经典案例“囚徒困境”及其实证分析最近三四十年,经济学经历了一场“博弈论革命”,就是引入博弈论的概念和方法改造经济学的思维,推进经济学的研究。

诺贝尔经济学奖授予包括美国普林斯顿大学的纳什博士在内的3位博弈论专家,可以看作是一个标志,这自然也激发了人们了解博弈论的热情。

博弈论作为现代经济学的前沿领域,已成为占据主流的基本分析工具。

博弈论是研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡,也就是说,当一个主体的选择受到其他主体选择的影响,而且反过来影响到其他主体选择时的决策问题和均衡问题。

一个完整的博弈应当包括五个方面的内容:第一,博弈的参加者,即博弈过程中独立决策、独立承担后果的个人和组织;第二,博弈信息,即博弈者所掌握的对选择策略有帮助的情报资料;第三,博弈方可选择的全部行为或策略的集合;第四,博弈的次序,即博弈参加者做出策略选择的先后;第五,博弈方的收益,即各博弈方做出决策选择后的所得和所失。

“囚徒困境”“囚徒困境”是博弈论里最经典的例子之一。

讲的是两个嫌疑犯(A和B)作案后被警察抓住,隔离审讯;警方的政策是"坦白从宽,抗拒从严",如果两人都坦白则各判8年;如果一人坦白另一人不坦白,坦白的放出去,不坦白的判10年;如果都不坦白则因证据不足各判1年。

在这个例子里,博弈的参加者就是两个嫌疑犯A和B,他们每个人都有两个策略即坦白和不坦白,判刑的年数就是他们的支付。

可能出现的四种情况:A和B均坦白或均不坦白、A坦白B不坦白或者B坦白A不坦白,是博弈的结果。

A和B均坦白是这个博弈的纳什均衡。

这是因为,假定A选择坦白的话,B最好是选择坦白,因为B坦白判8年而抵赖却要判十年;假定A选择抵赖的话,B最好还是选择坦白,因为B坦白判不被判刑而抵赖确要被判刑1年。

即是说,不管A坦白或抵赖,B的最佳选择都是坦白。

反过来,同样地,不管B是坦白还是抵赖,A的最佳选择也是坦白。

结果,两个人都选择了坦白,各判刑8年。

博弈论论文囚徒困境的启示和思考

囚徒困境的启示和思考二、囚徒困境的解释如同博弈论的其他例证,囚徒困境假定每个参与者(即“囚徒”)都是利己的,即都寻求最大自身利益,而不关心另一参与者的利益。

参与者某一策略所得利益,如果在任何情况下都比其他策略要低的话,此策略称为“严格劣势”,理性的参与者绝不会选择。

另外,没有任何其他力量干预个人决策,参与者可完全按照自己意愿选择策略。

囚徒到底应该选择哪一项策略,才能将自己个人的刑期缩至最短?两名囚徒由于隔绝监禁,并不知道对方选择;而即使他们能交谈,还是未必能够尽信对方不会反口。

就个人的理性选择而言,检举背叛对方所得刑期,总比沉默要来得低。

试设想困境中两名理性囚徒会如何作出选择:若对方沉默、背叛会让我获释,所以会选择背叛。

若对方背叛指控我,我也要指控对方才能得到较低的刑期,所以也是会选择背叛。

二人面对的情况一样,所以二人的理性思考都会得出相同的结论——选择背叛。

背叛是两种策略之中的支配性策略。

因此,这场博弈中唯一可能达到的纳什均衡,就是双方参与者都背叛对方,结果二人同样服刑8年。

这场博弈的纳什均衡,显然不是顾及团体利益的帕累托最优解决方案。

以全体利益而言,如果两个参与者都合作保持沉默,两人都只会被判刑1年,总体利益更高,结果也比两人背叛对方、判刑8年的情况较佳。

但根据以上假设,二人均为理性的个人,且只追求自己个人利益。

均衡状况会是两个囚徒都选择背叛,结果二人判决均比合作为高,总体利益较合作为低。

这就是“困境”所在。

实际上囚徒困境在我们的实际生活中也有很多,下面举两个进行说明三、经济学例子:关税战两个国家,在关税上可以有以两个选择:提高关税,以保护自己的商品。

(背叛)与对方达成关税协定,降低关税以利各自商品流通。

(合作)当一国因某些因素不遵守关税协定,独自提高关税(背叛),另一国也会作出同样反应(亦背叛),这就引发了关税战,两国的商品失去了对方的市场,对本身经济也造成损害(共同背叛的结果)。

然后二国又重新达成关税协定。

囚徒困境囚徒困境完美资料

囚徒困境囚徒困境完美资料囚徒困境:完美资料囚徒困境(Prisoner's Dilemma)是博弈论中的一个经典问题,它描述了两个囚犯在被关在单独的房间里,并且不能彼此沟通的情况下,面临是否合作或背叛的抉择。

囚徒困境以其独特的结构和反直觉的结果,引起了广泛的研究和讨论。

本文将介绍囚徒困境的定义、经典案例、策略分析以及实际应用,并深入探讨其意义和启示。

一、囚徒困境的定义囚徒困境是一种标准的非合作博弈模型,涉及两个参与者的决策问题。

在囚徒困境中,每个参与者面临两个选择:合作或背叛。

如果两名囚犯都选择合作,则他们各自会得到一个较轻的刑罚;如果两名囚犯都选择背叛,则他们各自会得到一个较重的刑罚;如果其中一名囚犯选择背叛而另一名选择合作,则背叛者将获得最低刑罚,而合作者将面临最严重的刑罚。

二、经典案例囚徒困境最早由梅尔文·邓纳姆和阿尔伯特·塔克在1950年提出。

以下是一个经典的囚徒困境案例:两名囚犯,A和B,被控犯有某起案件。

检察官没有足够的证据来定罪,但他们每人都面临着一项轻微的定罪罪名。

在封闭的审讯室内,检察官分别向A和B提供了一个选择:合作或背叛。

他们的选择如下:- 如果A和B都选择合作,他们各自会被判处一年徒刑;- 如果A选择背叛而B选择合作,A会被判无罪释放,B将被判刑十年;- 如果A选择合作而B选择背叛,A将被判刑十年,而B会被判无罪释放;- 如果A和B都选择背叛,他们各自会被判刑五年。

三、策略分析在囚徒困境中,每个参与者都有两个选择:合作和背叛。

根据博弈论的思想,每个囚犯都应该选择对自己最有利的策略。

然而,这里的困境在于,如果每个囚犯只考虑自己的利益,那么背叛是最理性的选择。

因为无论对方选择什么,背叛都能给自己带来较轻的刑罚。

这衍生出了一个结果,即在理性选择的前提下,囚徒困境是一个导致双方都背叛的结果。

然而,如果两名囚犯能够进行合作,并在心理上互相信任和合作,那么他们将能够达成最佳的结果,即共同选择合作,各自只受到一年徒刑的处罚。

博弈论经典案例

重复博弈囚徒困境,砸了传统经济学的场子。

因为个人的自利行为,并不一定导致集体利益的最大化,“看不见的手”拉不住,人类向堕落之城下滑的趋势,难道这真是一个悲哀?索性并非如此,撇去博弈论的理性假设不说。

博弈论者很快发现囚徒困境只在单次博弈情形下明显,一旦博弈的开始陷入重复,合作将到来。

因为,未来的收益将左右目前的决策。

以牙还牙重复的博弈理论上导致了合作的产生,但是谁也不能保证合作的继续,因为之前已经说过,合作的代价是建立在损害个人利益基础之上的。

如果个人放弃未来收益或当前背叛收益大于未来收益,背叛的风险仍然存在。

那么在重复博弈中怎样的策略才是最优。

若干睿智而复杂在经过计算机中PK 之后,极其原始的“以牙换牙”策略脱颖而出,固然这个策略简单至极,其威力却无穷,以至于人们在短暂的欣喜之后,发现这把太阿指之剑倒持的可怕,一旦重复链条中出现一次(也许不经意的)背叛,那据此原则行事的博弈将永无止境的背叛下去,个人利益极度膨胀的同时,集体利益无限衰微。

幸好,这个世界不是模型,也不是如此简单。

很多时候,我们不必以牙还牙,第三方的规范:道德与法律就是我们的假牙,他们更加有利、有理、有节。

人质困境一场憋屈的博弈。

抢打出头鸟,人质联合固然可以制服歹徒,但是谁愿出头。

这一点给了无数处于劫持者地位的一方以机会,类似于秦的远交近攻、各个击破的策略,将最终全盘赢下。

人质可有反制的策略,当然有,不过艰难至极。

人质可以选择沉默,这样他有一定时间苟延残喘;或者联合劫持者对付人质,结局还是取决于劫持者,万一他过河拆桥怎么办;同时反抗,集体将获得左右策略,但是这需要壮士断腕的勇气,部分人可能因此受伤。

这里是实力与勇气的较量,而且实力暂居上风。

酒吧博弈如果人人理性,那么每一天到达酒吧的人数将是差不多正好的,但是人非圣贤,往往是有限理性的。

第一次到酒吧的人多,那么大多人人认为酒吧人太多,太挤。

第二次决定的时候,参考前次而不去酒吧。

少数去的人发现酒吧的人第二天很少,感觉很爽,第三次将继续回来,并重新带回许多人……循环就此开始。