古文中词类活用

古文词类活用

第三讲文言中的词类活用现象所谓词类活用,是说一个词本来属于一个基本的固定的词类,只是在某个语言环境中,临时具备了另一个词类的语法功能,而前后两种用法在词汇意义上又有很密切的关联。

词类活用一般指实词的活用。

成语中保存了较多的词类活用现象,如:衣冠..禽兽(穿衣服,戴帽子。

名作动);狼.吞虎.咽、蚕.食鲸.吞、土.崩瓦.解、烟.消云.散(像……一样。

名词作状语);不白.之冤(弄明白。

形作动);披坚.执锐.(铠甲兵器。

形作名);赏.心悦.目(使……欢畅使……舒服。

使动);幕.天席.地(以……为幕以……为席。

意动)。

常见的现代词语中不少也保存了词类活用现象,如:目迎、目送、木刻、针织、水磨、冰镇、心算、笔述、口供、茶话、席卷、蜂拥、风卷等。

比较典型的词类活用有第一节名词的活用古今汉语的名词虽然有以上相同之处,但也存在一些差异。

这主要表现在以下六个方面:一、专有名词用作普通名词专有名词用作普通名词,其意义是指“像……一样的人”。

这种用法古代汉语要比现代汉语广泛一些。

①一薛居州...,独如宋王何?(《孟子·滕文公下》)——一个像薛居州一样的人,能把宋王怎么样呢?薛居州:贤人名。

②虽有十黄帝..,不能治也。

(《韩非子·五蠹》)——即使有十个像黄帝一样的人,也不能治理好国家。

③夫尧舜位久,虽有十桀纣..不能乱者,则势治也。

(《韩非子·难势》) ——尧舜在位久了,即使有十个像桀纣一样的人也不能使天下大乱,是因为国家的形势是太平的。

以上三例中加着重号的专有名词都用作普通名词,表示“像……一样的人”。

这种用法现代汉语里也有,只是不像古代汉语用得普遍。

二、名词活用为一般动词这种情况比较普遍,活用后的意义仍和这个名词的意义密切相关,只是动作化了。

例如:1.遂王.天下。

(《韩非子·五蠹》)——于是在天下称王(或:于是统一了天下)。

名词“王”用作动词,意为“称王”2.沛公军.霸上。

(《鸿门宴》)——沛公(的军队)驻扎在霸上。

词类的活用64419

词类的活用

词类的活用

词在句子中的临时职务

不以千里之道为远也

夫大者侵削邻国使小也

一、名词用如动词

1.普通名词用如动词

2.方位名词用如动词

二、使动用法

使宾语怎么样1、动词的使动用法

▲不及物动作用作使动时,后面的宾语有时可以省略

▲及物动词有时也可以用作使动,它和一般及物动词的用法在结构形式上没有什么区别,而在意义上是有所不同的。

2.形容词的使动用法

使宾语所代表的人或事物具有了这个形容词所表示的性质或状

态

3.名词的使动用法

使宾语成为这个名词所表示的人或事物。

二、意动用法

以为宾语怎么样把宾语当作什么

1.形容词的意动用法

表示主语认为宾语所表示的人或事物具有这个形

容词所表示的性质或状态

2.名词的意动用法

把名词后面的宾语所代表的人或事物看成是这个名词所表示的人或事物

四、名词用作状语

1. 表示比喻

像…一样

2.表示对人的态度

把…当作…

2、表示处所或方位

4.表示动作行为的工具或依据

5、表示动作行为的方式

狼吞虎咽”,“星罗棋布”,“风起云涌”,“土崩瓦解”,还有“蚕食鲸吞”、“风餐露宿”、“车载斗量”、“口诛笔伐”、“烟消云散”、“道听途说”、“东张西望”、“鸡鸣狗盗

五、动词用作状语

不及物动词

▲动词用作状语时,往往用一个连词“而(以)”把它跟谓语动词相连接,这种情况就比上一种常见得多

▲动宾词组作状语,也多表示行为的方式

▲在古汉语中,词类活用现象和类型很多,除上面介绍的以外,还有其他情况。

1、形容词用作名词

2、形容词用作一般动词

3数词用作动词4、动词用如名词。

词类活用

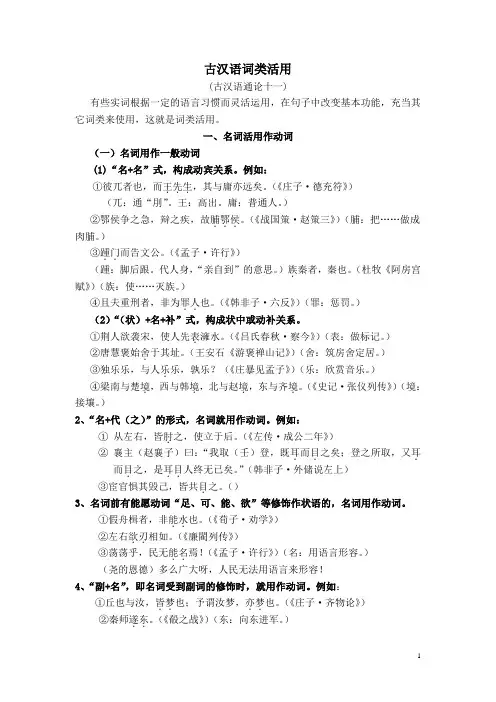

古汉语词类活用(古汉语通论十一)有些实词根据一定的语言习惯而灵活运用,在句子中改变基本功能,充当其它词类来使用,这就是词类活用。

一、名词活用作动词(一)名词用作一般动词(1)“名+名”式,构成动宾关系。

例如:①彼兀者也,而王先生...,其与庸亦远矣。

(《庄子·德充符》)(兀:通“刖”。

王:高出。

庸:普通人。

)②鄂侯争之急,辩之疾,故脯鄂侯...。

(《战国策·赵策三》)(脯:把……做成肉脯。

)③踵门..而告文公。

(《孟子·许行》)(踵:脚后跟。

代人身,“亲自到”的意思。

)族.秦者,秦也。

(杜牧《阿房宫赋》)(族:使……灭族。

)④且夫重刑者,非为罪人..也。

(《韩非子·六反》)(罪:惩罚。

)(2)“(状)+名+补”式,构成状中或动补关系。

①荆人欲袭宋,使人先表.澭水。

(《吕氏春秋·察今》)(表:做标记。

)②唐慧褒始舍.于其址。

(王安石《游褒禅山记》)(舍:筑房舍定居。

)③独乐乐,与人乐.乐,孰乐?(《庄暴见孟子》)(乐:欣赏音乐。

)④梁南与楚境.,西与韩境.,北与赵境.,东与齐境.。

(《史记·张仪列传》)(境:接壤。

)2、“名+代(之)”的形式,名词就用作动词。

例如:①从左右,皆肘.之,使立于后。

(《左传·成公二年》)②襄主(赵襄子)曰:“我取(壬)登,既耳.而目.之矣;登之所取,又耳.而目.之,是耳目..人终无已矣。

”(韩非子·外储说左上)③宦官惧其毁己,皆共目.之。

()3、名词前有能愿动词“足、可、能、欲”等修饰作状语的,名词用作动词。

①假舟楫者,非能水..也。

(《荀子·劝学》)②左右欲刃..相如。

(《廉閵列传》)③荡荡乎,民无能名..焉!(《孟子·许行》)(名:用语言形容。

)(尧的恩德)多么广大呀,人民无法用语言来形容!4、“副+名”,即名词受到副词的修饰时,就用作动词。

例如:①丘也与汝,皆梦..也。

[语文古文知识之词类活用]语文古文中的词类活用

![[语文古文知识之词类活用]语文古文中的词类活用](https://uimg.taocdn.com/e826e148ce84b9d528ea81c758f5f61fb7362810.webp)

[语文古文知识之词类活用]语文古文中的词类活用(一)名词作动词82.名余曰正则兮,字余曰灵均。

取名;取表字。

83.杂彩三百匹,广交市鲑珍。

买。

84.辞楼下殿,辇来于秦。

坐辇车85.朝歌夜弦,为秦宫人。

唱歌;弹琴。

86.族秦者秦也,非天下也。

灭族。

87.方其破荆州,下江陵,顺流而东也。

向东下。

88.况吾与子渔樵于江渚之上。

打鱼;砍柴。

89.前辟四窗,垣墙周庭。

砌上墙。

90.东犬西吠,客逾庖而宴。

吃饭。

91.妪,先大母婢也,乳二世。

喂养。

92.此吾祖太常公宣德间执此以朝。

上朝。

93.我腾跃而上,不过数仞而下。

向上飞;落下来。

94.要其何以成,何以败。

总结。

95.遂命酒,使快弹数曲。

摆酒。

96.因为长句,歌以赠之。

作歌。

97.填然鼓之,兵刃既接。

击鼓。

98.王亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

穿。

99.然而不王者,未之有也。

称王。

100.王无罪岁,斯天下之民至焉。

归罪。

101.假舟楫者,非能水也。

游水,游泳。

102.过秦论:指出。

的过失。

103.诸侯恐惧,会盟而谋弱秦。

集会结盟。

104.吞二周而亡诸侯,履而制六合。

登上。

105.然而陈涉瓮牖绳枢之子。

用(破)水缸做(窗户):用草绳栓住(门枢)。

106.巫医乐师百工之人,不耻相师。

学习。

107.当此之时,民无饥者,而君反以罪臣。

怪罪。

108.惧满溢则思江海而下百川。

居。

之下。

109.沛公军霸上,未得与项羽相见。

驻扎。

110.沛公欲王关中。

称王。

111.籍吏民,封府库。

登记户口。

112.范增数目项王。

示意。

113.若入前为寿,寿毕,请以剑舞。

敬酒。

114.从郦山下,道芷阳间行。

取道。

115.晞一营大噪,尽甲。

穿上铠甲。

116.太尉曰:“无伤也,请辞于军。

”致辞。

117.杀一老卒,何甲也?穿上铠甲。

118.垂死,舆来庭中。

抬。

119.裂裳衣疮,手注善药。

用衣裳缠裹。

120.取骑马卖,市谷代偿。

买。

121.敢以状私于执事,谨状。

呈上这篇逸事状。

122.唐浮图慧褒始舍于其址。

古文词类活用

古文词类活用一、古文词类简介古文是指古代汉语文言的表达形式之一,通常用于古代文献、经典和古代文学作品中。

在古文中,词类是语言中最基本的语法单位,包括名词、动词、形容词、副词、连词、介词和代词等。

古文中的词类活用是指不同词类在不同的句子结构和语境中的用法和变化。

熟练掌握古文词类活用,对于正确理解和翻译古文具有重要意义。

二、古文词类活用示例1. 名词活用古文中的名词除了作为主语和宾语的常见用法外,还可以用于构成定语、状语、补语等。

例如:- 定语用法:月明如昼、山高水长。

月明如昼、山高水长。

- 状语用法:手持剑起、泪流满面。

剑起、泪流满面。

- 补语用法:心如磐石、处天下之大势。

磐石、处天下之大势。

2. 动词活用古文中的动词除了表示动作或状态外,还可以用于构成谓语、状语、宾语等。

例如:- 谓语用法:行云流水、立于不败之地。

行云流水、立于不败之地。

- 状语用法:步履维艰、心乱如麻。

履维艰、心乱如麻。

- 宾语用法:遗憾已去、忘记前事。

遗憾已去、忘记前事。

3. 形容词活用古文中的形容词除了修饰名词外,还可以用于构成状语、补语等。

例如:- 修饰名词:美人如玉、儒雅文明。

美人如玉、儒雅文明。

- 状语用法:色掩骨、声动天地。

掩骨、声动天地。

- 补语用法:欢乐入眼、心如明镜。

入眼、心如明镜。

4. 副词、连词、介词和代词活用副词、连词、介词和代词在古文中也有相应的活用方式和用法。

例如:- 副词活用:已往不咎、时时刻刻。

已往不咎、时时刻刻。

- 连词活用:天色寒冷,故而室温下降。

故而室温下降。

- 介词活用:在贫困中成长、经历风雨。

在贫困中成长、经历风雨。

- 代词活用:吾等同学、尔何人也。

等同学、尔何人也。

三、古文词类活用的意义掌握古文词类活用的意义在于能够更好地理解古文的语法结构和表达方式,准确地翻译古文内容。

只有熟悉了古文中不同词类的用法,才能够真正欣赏和领会古文的魅力。

同时,古文词类活用的研究也有助于提高汉语语法水平,增加语言表达的丰富性。

古文词类活用例子

古文词类活用例子

1. 哎呀呀,你们看“沛公军霸上”这句话,这里的“军”就是名词活用为动词呀,不就是沛公把军队驻扎在霸上嘛,就像我们把东西放在某个地方一样自然!

2. 嘿,“其一犬坐于前”,这里的“犬”是不是很神奇?它可不是真的狗呀,是名词作状语,像狗一样的意思,这不就好比一个人做出小狗蹲坐的姿势嘛。

3. 哇塞,“渔人甚异之”,“异”是形容词的意动用法,渔人对那感到很奇特,就如同我们对新奇的事物感到惊讶一样呢,多有意思呀!

4. 你们想想呀,“有亭翼然临于泉上者”,“翼”是啥?名词作状语呀,像翅膀一样,就好像亭子长了翅膀快飞起来啦,神奇不?

5. 哈哈,“驴不胜怒,蹄之”,这里的“蹄”就是名词活用成动词啦,驴生气了用蹄子踢,是不是和我们生气了会跺脚差不多呢?

6. “素善留侯张良”,这里的“善”可是形容词活用为动词哦,表示交好,就像你和你的好朋友关系很好一样呀。

7. 哎呀,“假舟楫者,非能水也”,“水”变成了动词游泳呢,划船的人不是天生就会游泳呀,这多容易理解呀。

8. 嘿哟,“稍稍宾客其父”,“宾客”就是名词活用为动词,把他父亲当作宾客,就好比我们邀请别人来做客一样呀。

9. 最后啊,古文词类活用真是太妙啦,让文字变得丰富多彩,充满魅力,不是吗?我们可得好好去感受和学习呀!。

古文词类活用知识讲解

古文词类活用词类活用:在古代汉语尤其是上古汉语里,有些词可以按照一定的语言习惯灵活运用,在句中临时改变它的词性和基本语法功能。

这种语法现象就叫做词类活用。

常见的词类活用类型有:1、名词作动词。

现代汉语中,名词是不会直接带宾语的,但文言文中却经常出现名词直接带宾语的现象,这就是名词用作动词。

活用以后,名词变成相关的动词的意思。

如:“始见中原气象,泰然不肉而肥矣”中的“肉”,就是吃肉的意思。

(1)籍吏民,封府库籍:登记(2)假舟楫者,非能水也,而绝江河水:游泳(3)一狼洞其中。

(《狼》)洞:原为名词,现做动词,可译为“打洞”。

2、名词作状语。

名词作状语是指名词用在动词或形容词的谓语前,起一种修饰或限制作用时的用法。

这种用法与现代汉语不同,不需要依靠介词的介引,它省略了介词,但不是省略句。

(1)表示比喻、比拟,可用名词前加介词去理解,翻译成“像……一样”。

例1:其一犬坐于前。

(《狼》)犬:原为名词,在这里用作状语,修饰谓语,可译为“像狗一样”。

例2:潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

(《小石潭记》)斗、蛇:原为名词,在这里做状语,修饰谓语,可译为“像北斗七星那样、像蛇爬行那样弯曲”。

(2)表示方位、处所,可译成“到……”“在……”。

例1:孔子东游,见两小儿辩斗。

(《两小儿辩日》)东:原为方位名词,在这里用作状语,修饰谓语,可译为:“到东方”。

例2:山行六七里,渐闻水声潺潺而泄出于两峰之间者,酿泉也。

(《醉翁亭记》)山:原为名词,在这里做状语,修饰谓语,可译为“在山上”。

(3)表示工具、方法、依据,可译为“用……”。

例1:乃丹书帛曰“陈涉王”。

(《陈涉世家》丹:原为名词,朱砂。

在这里用作状语,可译为“用朱砂”。

例2:箕畚运于渤海之尾。

(《愚公移山》)箕畚:原为名词,在这里用作状语,修饰谓语,可译为“用箕畚”。

(4)表方向,可译为“向……”,多为方位名词左状语。

例1:复前行,欲穷其林。

(《桃花源记》)前:原为方位名词,在这里作状语,修饰谓语,可译为“向前”。

古汉语词类活用简析

古汉语词类活用简析古汉语是中国古代的语言,其词类活用包括动词、形容词、副词、名词、代词和数词等。

这些词类在古代文学中发挥着重要作用,对于理解古文化和古代文学具有重要意义。

在本文中,我们将对古汉语词类活用进行简要的分析,帮助读者了解古代汉语的词法特点。

动词古汉语的动词包括实义动词和虚词。

实义动词通常用于表示动作或状态,如“行”、“走”、“飞”等。

虚词则用于表示情态、愿望、推测或假设等,如“能”、“要”、“将”等。

古代文学中,动词常常通过词性转换或词义扩展来达到丰富表达的目的,例如“行”可以表示“行走”,也可以表示“行为”,“行为”可以表示“表现”。

“行”和“行为”在古文中常常互相转换,表达丰富的意义。

形容词古汉语的形容词用于修饰名词或代词,表示事物的性质或特征。

形容词可以通过词义扩展或者修饰语的方式来丰富表达,例如“美丽”可以表示“美好的”,也可以表示“漂亮的”。

“美丽”的意义在古文中可以根据上下文来灵活表达,增加了古文的含蓄和韵味。

代词古汉语的代词用于代替名词或名词短语,包括人称代词、指示代词、疑问代词、不定代词等。

代词的活用主要体现在指称范围和语法功能上,例如“何人”可以表示“谁”,也可以表示“什么人”。

“何人”在古文中常常通过语境来确定具体的指称范围,增加了古文的含蓄和灵活性。

总结古汉语词类的活用主要体现在词义扩展、词性转换、语法功能和修饰语上。

通过对古汉语词类的活用进行简要分析,我们可以更好地理解古代文学中词语的丰富含义和丰富表达方式,增加对古文化和古代文学的理解和欣赏。

希望本文能够帮助读者更好地了解古代汉语的词法特点,提高古文阅读的能力和欣赏古文的乐趣。

文言文词类活用解析

文言文词类活用解析(一)词类活用常识古代汉语最值得注意的词类活用有使动用法、意动用法、名词做动词、形容词做名词、名词做状语等。

一、使动用法使动用法,是指“动词具有‘使宾语怎么样’的意思。

”①使动用法中的谓语动词本来就是动词,有的是由形容词、名词变来的。

由于原来的词类不同,活用作使动的时候,它们所表示的语法意义也不完全相同。

”㈠、动词的使动用法所谓动词的使动用法,顾名思义,就是“主语所代表的人物并不实行这个动词所表示的动作,而是宾语所代表的事物实行这个动作。

”②在古代汉语中,不及物动词常有使动用法。

例:1、焉用亡郑以陪邻?(《烛之武退师》)亡,使……灭亡。

2、振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯。

(《过秦论》)亡,使……灭亡。

3、屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?(《滕王阁序》)屈,使……委屈;窜,使……逃窜。

4、后秦击赵者再,李牧连却之。

(《六国论》)却,使……退却。

5、近以钟罄置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!(《石钟山记》)鸣,使……鸣叫。

6、以五年为期,必复之,全之。

(《病梅馆记》)复,使……恢复;全,使……保全。

7、宁许以负秦曲。

(《廉颇蔺相如传》)负,使……承担。

8、廷见相如,毕礼而归之(《廉颇蔺相如传》)归,使……回去。

9、沛公旦日从百余骑来见项王。

(《鸿门宴》)从,使……跟从。

10、欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。

(《齐桓晋文之事》)朝,使……朝见。

11、项伯杀人,臣活之。

(《鸿门宴》)活,使……活下来。

12、忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

(《伶官传序》)兴,使……兴盛;亡,使……灭亡。

㈡、名词的使动用法所谓名词的使动用法,就是③“使宾语所代表的人或事物成为这个名词所代表的人或事物。

”例:1、人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。

(《滕王阁序》)2、下,使……放下来。

2、纵江东父老怜而王我,我何面目见之。

(《鸿门宴》)王,使……做大王。

㈢、形容词的使动用法所谓形容词的使动用法,就是④“使宾语所代表的人或事物具有这个形容词的性质或状态”。

高中文言文词类活用

高中文言文词类活用使动用法(一)名词活用为使动1.先破秦入咸阳者王之。

《鸿门宴》王,使动用法。

使……称王。

2.欲辟土地,朝秦楚。

《齐桓晋文之事》朝,使……朝见。

3.纵江东父老怜而王我,我何面目见之。

《鸿门宴》王,使……做大王。

4.足以荣汝身。

《孔雀东南飞》荣,使……荣耀。

(二)动词活用为使动1.腾蛟起凤,孟学士之词宗(“腾”“起”用做使动词:使蛟龙腾空,使凤凰飞起)《滕王阁序》2.川泽纡其骇瞩(骇,使动用法。

使……吃惊)《滕王阁序》3.屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时(“屈”“窜”,用作使动。

“使……受屈”,“使……逃匿”)《滕王阁序》4.李牧连却之(却:使……退却;击退)《六国论》5.焉用亡郑以陪邻?《烛之武退师》亡,使……灭亡。

6.项伯杀人,臣活之。

《鸿门宴》活,使动用法。

使……活。

7.乘犊车,从吏卒。

《赤壁之战》从,使……跟从。

8.可烧而走也。

《赤壁之战》走,使……逃跑。

(三)形容词活用作使动1.危士臣,构怨于诸侯。

《齐桓晋文之事》危,使……危险。

2.太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色……《报任安书》辱,使……受辱。

3.否泰如天地,足以荣汝身。

《孔雀东南飞》荣,使……荣耀。

意动用法(一)名词活用为意动1.生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

《师说》师,以……为老师。

2.侣鱼虾而友麋鹿。

《前赤壁赋》侣,以……为伴侣;友,以……为朋友。

3.孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

《师说》师,以……为老师。

(二)形容词活用为意动1.吾妻之美我者,私我也。

《邹忌讽齐王纳柬》美,认为……美丽。

2.于其身也则耻师焉,惑矣。

《师说》耻,以……为耻。

3.巫医乐师百工之人,不耻相师。

《师说》耻,以……为耻。

4.今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

《师说》耻,以……为耻。

5.后人哀之而不鉴之(鉴:以……为鉴;借鉴)《阿房宫赋》6.渔人甚异之。

《桃花源记》异,认为……奇怪。

动词活用为为动词1.伏清白以死直兮,故前圣之所厚。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

古文中词性变化在古代汉语里,有些词可以按照一定的语言习惯而灵活运用,甲类词临时具备了乙类词的语法特点,并临时作乙类词用,这种现象叫词类活用。

文言文中比较常见的词类活用的类型有:名词活用为动词,形容词活用为动词,名词用作状语,动词、形容词活用为名词,使动用法,意动用法。

一、名词活用为一般动词一判断方法在汉语中,名词不能带宾语,只有动词能带宾语和介宾补语,如果名词带宾语了,说明它临时具有动词的性质,就是词类活用。

所以,如果名词后紧接代词或处所名词.介宾短语,即可判断它是活用成了动词;同理,如果两个名词连用,二者之间既非并列关系,也非修饰关系,其中必有一个活用成了动词;又因为能愿动词只能修饰动词,所以,如果名词前紧接能愿动词时,即可判断它是活用成了动词。

二活用形式1.名词十名词(组成主谓结构、动宾结构或动补结构,其中一个名词用作动词。

前一个名词用作动词,属于动宾结构、动补结构;后一个名词作动词的,属于主谓结构)例1 舍相如广成传舍(舍,安置住宿)(《廉颇蔺相如列传》)例2 晋军函陵(军,驻扎.驻军)(《烛之武退秦师》)分析例1中“舍”本是名词,用在宾语“相如”前,活用为动词,是“安置(相如)住宿”的意思,“舍相如”是动宾结构;例2中“军”本是名词,用“函陵”前,活用为动词,是“驻扎”的意思,“军函陵”是动补结构。

2.副词作状语十名词(组成状谓结构,名词活用为动词)例3 然皆祖屈原之从容辞令(祖,效法.模仿)(《屈原列传》)例4 然而不王者,未之有也(王,称王,此处指统一天下)(《寡人之于国也》)分析例3中“祖”本是名词,这里用在副词“皆”后,活用为动词,是“效法.模仿”的意思。

例4中“王”本是名词,这里用在副词“不”后,活用为动词,是“称王,此处指统一天下”的意思。

3.能愿动词+名词(组成状谓结构,名词活用为动词)例5 左右欲刃相如(忍,用刀杀)(《廉颇蔺相如列传》)例6 假舟楫者,非能水也(水,游水.游泳)(《劝学》)分析例5中“刃”本是名词,这里用在能愿动词“欲”之后,宾语“相如”之前,活用为动词,含有“杀”的意思,“欲刃相如”就是“想用刀杀掉相如”的意思。

例6中“水”本是名词,这里用在能愿动词“能”之后,宾语“水”之前,活用为动词,是“游水.游泳”的意思。

4.从前后相同结构的比较中确定名词活用为动词例7 泥而不滓(泥,生活在污泥里)(《屈原列传》)分析例7中“泥”本是名词,这里用在前后相同结构的比较中,活用为动词,整句的意思“屈原是出于污泥而不染”。

5.叙述句谓语部分找不到动词或其它词语作调话中心词,事物名词就活用为动词例8 时秦昭王与楚婚(婚,结为婚姻)(《屈原列传》)分析例8中“婚”本是动词,这里用在叙述句谓语部分找不到动词,这时“婚”变为动词,意思为“结为婚姻”。

6所+名词(组成所字结构)例9置人所罾鱼腹中(《史记·陈涉世家》)分析因为“所”字通常与动词结合组成名词性词组,所以所字后的名词用作动词。

例9的“罾”字是名词用做动词,作“捕”、“捞”讲。

三规律总结:名词活用为动词:1.标志:名词出现在副词后;名词出现在能愿动词后;名词出现在“所”字后2.语法分析:句中无动词;两个名词连用;名词在句中谓语的位置;名词后为代词。

二、形容词活用为一般动词一判断方法文言文中,形容词的语法功能与现代汉语基本相同,经常作句子的定语、状语和补语.,但不能带宾语的,如果带了宾语,而又没有使动、意动的意味,就是活用作一般动词。

即如果形容词出现在代词前面,就可以判断它活用成了动词。

如果形容词出现在名词或名词性短语前,而它和后面的名词或名词性短语之间又构不成偏正关系,那么这个形容词也活用为动词。

例如:1、卒使上官大夫短屈原于顷襄王。

(《屈原列传》)2、且公子纵轻胜,弃之降秦,独不怜公子姊邪?(《信陵君窃符救赵》)3、楚王尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良。

(《鸿门宴》)分析例1中“短”是形容词,这里带有宾语“屈原”,活用为一般动词,意思是“诋毁,指出……缺点”。

例2中的“轻”是形容词,这里带有宾语“胜”,活用为一般动词,意思是“轻视,看轻”。

例3中的“善”是形容词,这里带有宾语“留侯张良”,活用为一般动词,是“友好,友善”的意思。

(二)规律总结:形容词活用为动词:1、标志:形容词出现在代词前面,形容词出现在名词或名词性短语前。

2、语法分析:句中无动词,形容词带了宾语,又没有使动、意动的意味,它和后面的名词或名词性短语之间又构不成偏正关系。

三、动词、形容词活用为名词一判断方法动词活用为名词,就是这个动词在句子中,具有明显的表示人与事物的意义。

它一般处在句中主语或宾语的位置,有时前边有“其”或“之”。

在文言文中,形容词除一般用作定语.状语.谓语之外,有时也作名词用,以替代跟它性质、状态或特征有关的人或者事物,在句子中充当主语或宾语,有时前面有“其”字、“之”字或数词。

形容词活用为名词,翻译时一般要补出中心词(名词),而以这个形容词作定语。

例如:1、屈原疾王听之不聪也(听,听觉,听力,亦指人的聪明智慧和判断力)(《屈原列传》)2、吊有忧,贺有喜。

(《勾践灭吴》)3、盖其又深,则其至又加少矣。

(《游褒禅山记》4、是故,圣益圣,愚益愚。

(《师说》)分析:例1中“听”本是动词,这里用来作兼语,是“听力,听觉”的意思。

活用为名词。

例2中“忧、喜”本是形容词,这里用在动词“有”后作宾语,活用为名词,是“忧愁的事;高兴的事”的意思。

例3中“至”本是动词“到”的意思,这里活用为名词“到的人”。

例4中前一个“圣、愚”本是形容词,这里用作主语,活用为名词,是“圣人,愚人”的意思。

(二)规律总结:1、标志:它一般处在句中主语或宾语的位置,有时前边有“其”或“之”。

2、语法分析:动词活用为名词,就是这个动词在句子中,具有明显的表示人与事物的意义;形容词活用作名词,以替代跟它性质、状态或特征有关的人或者事物,在句子中充当主语或宾语。

四、名词作状语(一)判断方法现代汉语里,普通名词是不能直接修饰谓语动词作状语的,而古代汉语普通名词直接作状语却是相当普遍的现象。

即如果名词出现在动词前,而句子已有明确的主语时,即可判断名词活用成了状语。

(二)活用形式1. 表示比喻例 1 、太史公牛马走司马迁再拜言(牛马,像牛马一样,如牛马一般。

这里是作者谦称)(《报任安书》)2、天下云集而响应,赢粮而因景从。

(《过秦论》)分析:名词作状语,名词前面可以加“如”字来解释,含有“象……那样地(似的、一样)”的意思。

例1中的“牛马”是名词,用来修饰动词“走”作状语,翻译为“像牛马一样,如牛马一般”;例2中的“云、响、景”本是名词,用来修饰动词“集、应、从”作状语,意思是“象云那样汇集”、“象声响那样应和”、“象影子那样随从”。

2.表示对待人的态度或方式例如:(1)倡优蓄之(倡优,像对待乐师优伶一样)(《报任安书》)(2)皆谦而礼交之(礼,按照礼节,有礼貌地与他交往)(《信陵君窃符救赵》)分析:这种形式翻译时应为“当作……那样”、“象对待……的似的”。

例1中“倡优”,就可翻译为“像对待乐师优伶一样”;例2中“礼”可翻译为“ 按照礼节,有礼貌地与他交往”的意思。

3.表示处所例如:1、而相如廷斥之。

(《廉颇蔺相如列传》)2、上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

(《劝学》)分析:这种形式翻译时名词前可以加介词“于”字来理解,含有“在(从、向)哪儿”的意思。

例1中的廷,表示斥责秦王的处所,“廷斥之”就是“在朝廷上呵斥他”,例2中的“上、下”表示动作的趋向,翻译为“向上,向下”。

4.表示动作使用的工具例如:1、厚币委质事楚(《屈原列传》)2、余自齐安舟行,适临汝。

(《石钟山记》)分析:这种形式名词前可以加介词“以”字来理解,含有“用”的意思。

例1中“厚币”修饰它后面的动词,表示使用的内容,翻译为“用厚币……”。

例2中“舟”,修饰限制后边的动词“行”,表示“行”的工具“用船行路”“乘船出发”。

5.表示动作进行的时间例如:1、其后楚日以削(日,一天天地)(《屈原列传》)2、日削月割,以趋于亡。

(《六国论》)3、时大风雪,旌旗裂,人马冻死者相望。

(《李塑雪夜入蔡州》)分析:时间名词作状语,有三中情况,其一,表示时间的阶段性、经常性,含有“每每”的意思;其二,表示时间的持续性、逐渐性,含有“一天天地”、“一天比一天”的意思;其三,表示追溯过去,含有“往日”、“从前”、“当时”的意思。

例1中“日”属于第二种情况,翻译为“一天天地”;例2中的“日”、“月”属于第一种情况,含有“日日”“月月”的意思,“日削月割”,就是“每天的割地每月的割地”;例3中的“时”,用在句首,来追溯当时的情景,“时大风雪”,就是“当时大风大雪”。

(三)规律总结名词作状语:1.名词出现在动词前;2.和动词又不是主谓关系。

五、使动用法(一)判断方法一般句子,主语是动作的施行者,宾语是动作的对象。

当主语不施行动词所表示的动作,而是主语使宾语施行这个动作时,即是谓语动词具有“使宾语怎么样”的意思,它就是使动用法了。

这种用法实际是兼语式的简化,本来兼语式的结构是“主语+动词+兼语+宾语”,现在简化为“主语+动词+宾语”,从而使语言简练,翻译时要翻译成兼语式。

一动词的使动用法古代汉语里,不及物动词和及物动词都可以用作使动词,不及物动词本来是不带宾语的,当它异乎常规地带上宾语的时候,往往属于使动用法。

及物动词本来带有宾语,当动词与宾语之间的关系不是支配关系,而是“使它怎么样”,即是及物动词的使动用法。

例如1、卒廷见相如,毕礼而归之。

(归,使……回去)(《廉颇蔺相如列传》)2、序八州而朝同列(朝,使……朝拜)(《过秦论》)3、项伯杀人,臣活之(活,使……活)(《鸿门宴》)分析:使动用法的翻译方法有二:一是使令式。

格式为:“主语+使(宾语)+谓语”。

二是动补式。

格式为:“主语+动补词组+宾语”。

例1中“归”,即“使之归”,翻译为“使……回去”的意思;例2中“朝”,即”使……朝拜”的意思;例3中的”活”,即“使之活”的意思。

二形容词的使动用法古汉语里,形容词也常常活用为使动词,使宾语代表的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

例如:1、洁其居,美其服(洁,使……洁净;美,使………美)(《勾践灭吴》)2、春风又绿江南岸,明月何时照我还? (《泊船瓜洲》)分析:例1中的“洁、美”,是形容词,这里活用为使动词,翻译为“使……洁净;美,使………美”;例2中的“绿”是形容词,这里活用为使动词,翻译为“使变绿”的意思。

三名词使动用法例1、先破秦入咸阳者王之。

(《鸿门宴》)2、齐威王欲将孙膑.。

(《史记·孙子吴起列传》)分析:例1中的王之,是“使他为王”的意思;例2中的“将孙膑”是“使孙膑为将”的意思。