方剂学重点笔记

方剂学 笔记(含歌诀)剖析

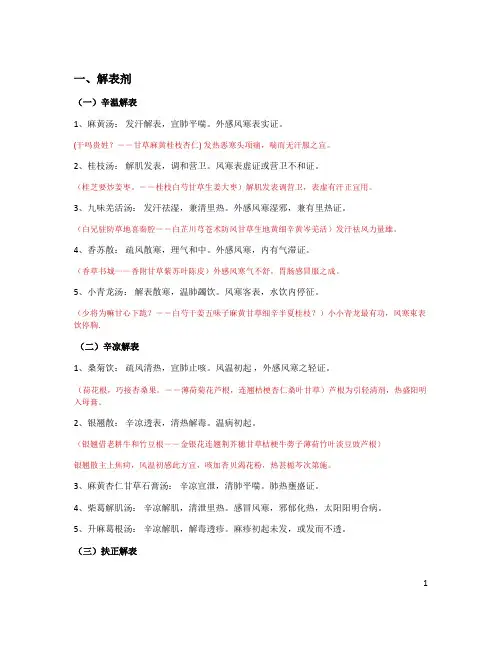

一、解表剂(一)辛温解表1、麻黄汤:发汗解表,宣肺平喘。

外感风寒表实证。

(干吗贵姓?――甘草麻黄桂枝杏仁)发热恶寒头项痛,喘而无汗服之宜。

2、桂枝汤:解肌发表,调和营卫。

风寒表虚证或营卫不和证。

(桂芝要炒姜枣。

――桂枝白芍甘草生姜大枣)解肌发表调营卫,表虚有汗正宜用。

3、九味羌活汤:发汗祛湿,兼清里热。

外感风寒湿邪,兼有里热证。

(白兄驻防草地喜秦腔――白芷川芎苍术防风甘草生地黄细辛黄岑羌活)发汗祛风力量雄。

4、香苏散:疏风散寒,理气和中。

外感风寒,内有气滞证。

(香草书城——香附甘草紫苏叶陈皮)外感风寒气不舒,胃肠感冒服之成。

5、小青龙汤:解表散寒,温肺蠲饮。

风寒客表,水饮内停征。

(少将为嘛甘心下跪?――白芍干姜五味子麻黄甘草细辛半夏桂枝?)小小青龙最有功,风寒束表饮停胸.(二)辛凉解表1、桑菊饮:疏风清热,宣肺止咳。

风温初起,外感风寒之轻证。

(荷花根,巧接杏桑果。

――薄荷菊花芦根,连翘桔梗杏仁桑叶甘草)芦根为引轻清剂,热盛阳明入母膏。

2、银翘散:辛凉透表,清热解毒。

温病初起。

(银翘借老耕牛和竹豆根――金银花连翘荆芥穗甘草桔梗牛蒡子薄荷竹叶淡豆豉芦根)银翘散主上焦疴,风温初感此方宜,咳加杏贝渴花粉,热甚栀芩次第施。

3、麻黄杏仁甘草石膏汤:辛凉宣泄,清肺平喘。

肺热壅盛证。

4、柴葛解肌汤:辛凉解肌,清泄里热。

感冒风寒,邪郁化热,太阳阳明合病。

5、升麻葛根汤:辛凉解肌,解毒透疹。

麻疹初起未发,或发而不透。

(三)扶正解表11、败毒散:益气解表,散风祛湿。

气虚之人,外感风寒湿邪证。

2、再造散:助阳益气,散寒解表。

阳气虚弱,感冒风寒证。

3、加减葳蕤汤:滋阴清热,发汗解表。

素体阴虚,外感风热证。

二、泄下剂(一)寒下1、大承气汤:峻下热结。

阳明热结证。

2、大陷胸汤:泄热逐水破结。

水热互结之结胸证。

(二)温下1、大黄附子汤:温里散寒,通便止痛。

寒积实证。

2、温脾汤:温补脾阳,攻下冷积。

脾阳不足,冷积内停证。

(三)润下1、麻子仁丸:运脾泄热,运气通便。

方剂学笔记

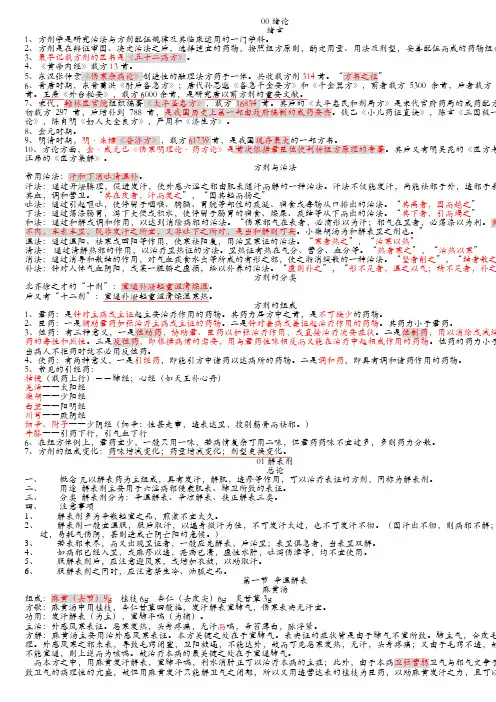

00绪论绪言1、方剂学是研究治法与方剂配伍规律及其临床运用的一门学科。

2、方剂是在辩证审因、决定治法之后,选择适宜的药物,按照组方原则,酌定用量、用法及剂型,妥善配伍而成的药物组合3、最早记载方剂的医书是《五十二病方》。

4、《黄帝内经》载方13首。

5、东汉张仲景《伤寒杂病论》创造性的融理法方药于一体。

共收载方剂314首。

“方书之祖”6、晋唐时期,东晋葛洪《肘后备急方》;唐代孙思邈《备急千金要方》和《千金翼方》,前者载方5300余首,后者载方2 78、金元时期。

9、明清时期,明·朱橚《普济方》,载方61739首,是我国现存最大的一部方书。

10、方论方面,金·成无己《伤寒明理论·药方论》是首次依据君臣佐使剖析组方原理的专著。

其后又有明吴昆的《医方考汪昂的《医方集解》。

方剂与治法常用治法:汗和下消吐清温补。

汗法:通过开泄腠理,促进发汗,使外感六淫之邪由肌表随汗而解的一种治法。

汗法不仅能发汗,尚能祛邪于外,透邪于表其血,调和营卫。

“其在皮者,汗而发之”,“因其轻而扬之”吐法:通过引起呕吐,使停留于咽喉、胸膈、胃脘等部位的痰涎、宿食或毒物从口排出的治法。

“其高者,因而越之”下法:通过荡涤肠胃,泻下大便或积水,使停留于肠胃的宿食、燥屎、痰结等从下而出的治法。

“其下者,引而竭之”和法:通过和解或调和作用,以达到消除病邪的治法。

“伤寒邪气在表者,必渍形以为汗;邪气在里者,必荡涤以为利。

其不内,半表半里,既非发汗之所宜,又非吐下之所对,是当和解则可矣。

小柴胡汤为和解表里之剂也。

”温法:通过温阳、祛寒或回阳等作用,使寒祛阳复,用治里寒证的治法。

“寒者热之”,“治寒以热”清法:通过清解热邪的作用,以治疗里热证的方法。

里热证有热在气分、营分、血分等。

“热者寒之”,“治热以寒”消法:通过消导和散结的作用,对气血痰食水虫等所成的有形之邪,使之渐消缓散的一种治法。

“坚者削之”,“结者散之补法:针对人体气血阴阳,或某一脏腑之虚损,给以补养的治法。

方剂学重点笔记

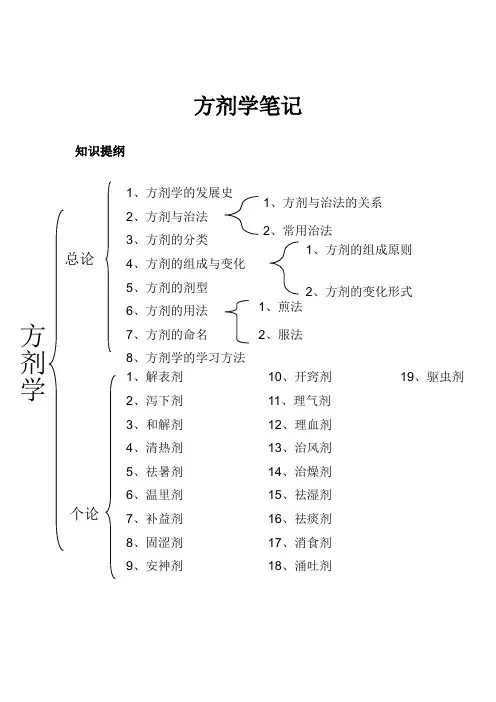

方剂学笔记知识提纲方剂学总论1、方剂学的发展史2、方剂与治法3、方剂的分类4、方剂的组成与变化5、方剂的剂型6、方剂的用法7、方剂的命名8、方剂学的学习方法个论1、解表剂2、泻下剂3、和解剂4、清热剂5、祛暑剂6、温里剂7、补益剂8、固涩剂9、安神剂10、开窍剂11、理气剂12、理血剂13、治风剂14、治燥剂15、祛湿剂16、祛痰剂17、消食剂19、驱虫剂18、涌吐剂1、方剂与治法的关系2、常用治法1、方剂的组成原则2、方剂的变化形式1、煎法2、服法总论一、方剂学的发展史1、什么是方剂?2、什么是方剂学?3、学习方剂的重要性4、发展史:(1)、商代伊尹创制了汤药。

(2)、《五十二病方》,是现存最早的一部方剂著作。

(3)、《黄帝内经》,①确立了君臣佐使组方原则;②奠定了“七方类分法”(最早的方剂分类)的基础。

(4)、《伤寒杂病论》,融理法方药为一体,为“方书之祖”。

(5)、《肘后备急方》,其方药多价廉易得,简便有效。

(6)、《备急千金要方》,最早的一部临床实用百科全书。

(7)、《太平圣惠方》,我国历史上由国家编写的第一部方书。

(8)、《太平惠民各剂局方》,我国历史上第一部成药典。

(9)、成无己的《伤寒药方明理论》,开辟方解之先河。

(10)、明代朱《普济方》,历史上最大的一部方书(古代,载方64739首)。

二、方剂与治法1、方与法的关系:治法是方剂的理论指导;方剂是治法的具体体现。

法随证立,方从法出,以法统方。

2、常用治法:八法:汗,吐,下,和,温,清,消,补。

汗法:汗法是通过开泄腠理,调畅营卫,宣发肺气,促进发汗等作用,使在表的外感六淫之邪随汗而解的一种治法。

三、方剂的分类现代各中医院校统编的《方剂学》讲义等,都沿用了综合分类法。

四、方剂的组成与变化1、方剂的组成原则:君臣佐使君药:针对主病或主证起主要治疗作用的药物。

臣药:①辅助君药加强治疗主病或主证的药物;②针对兼病或兼证起主要治疗作用的药物。

方剂学笔记_完美打印版

第一章解表剂一、辛温解表1、麻黄汤组成:麻黄、桂枝、杏仁、甘草主治:风寒表实证功用:发汗解表,宣肺平喘2、桂枝汤组成:桂枝、白芍、生姜、大枣、甘草主治:风寒表虚证及营卫不和证功用:解肌发表,调和营卫二、辛凉解表3、银翘散(辛凉平剂)组成:连翘、银花、苦桔梗、薄荷、竹叶、生甘草、芥穗、淡豆豉、牛蒡子主治:温病初起发热。

功用:辛凉透表,清热解毒4、桑菊饮(辛凉轻剂)功用:疏风清热,宣肺止咳主治:风温初起,表热轻证。

5、麻黄杏仁甘草石膏汤主治:外感风邪,邪热壅肺证功效:辛凉疏表,清肺平喘三、扶正解表6、败毒散主治:气虚,外感风寒湿表证功效:散寒祛湿,益气解表第二章泻下剂一、寒下1、大承气汤(寒下代表方)组成:大黄、芒硝、枳实、厚朴主治:Ⅰ、阳明腑实证Ⅱ、热结旁流证Ⅲ、里热实证之热厥、痉病或发狂等功用:峻下热结2、大黄牡丹汤组成:大黄、牡丹皮、桃仁、芒硝、冬瓜仁主治:肠痈初起。

功用:泻热破瘀,散结消肿。

二、温下3、大黄附子汤组成:附子、大黄、细辛主治:寒积里实证功用:温里散寒、通便止痛。

4、温脾汤(温下代表方)组成:大黄、附子、干姜、芒硝、人参、当归、炙甘草主治:阳虚寒积证功用:攻下冷积,温补脾阳。

三、润下5、麻子仁丸(润下代表方)组成:麻子仁、杏仁、白芍、大黄、枳实、厚朴、蜂蜜主治:胃肠燥热,脾约便秘证功用:润肠泻热,行气通便四、逐水6、十枣汤(逐水代表方)组成:芫花、甘遂、大戟功用:攻逐水饮。

主治:悬饮、水肿第三章和解剂一、和解少阳1、小柴胡汤组成:柴胡、黄芩、半夏、生姜、人参、大枣、炙甘草主治:Ⅰ、伤寒少阳证Ⅱ、妇人伤寒热入血室Ⅲ、疟疾/黄疸以及内科杂病而见少阳证者功用:和解少阳二、调和肝脾2、四逆散组成:柴胡、白芍、枳实、甘草主治:1、阳郁厥逆证。

2、肝脾气郁证功用:透邪解郁,舒肝理脾3、逍遥散组成:柴胡、白芍、当归、白术、茯苓、甘草功用:疏肝解郁,养血健脾。

主治:肝郁血虚脾弱证。

三、调和肠胃4、半夏泻心汤组成:半夏、干姜、黄芩、黄连、人参、大枣、甘草功用:寒热平调,消痞散结。

方剂学重点复习全资料(完美版)

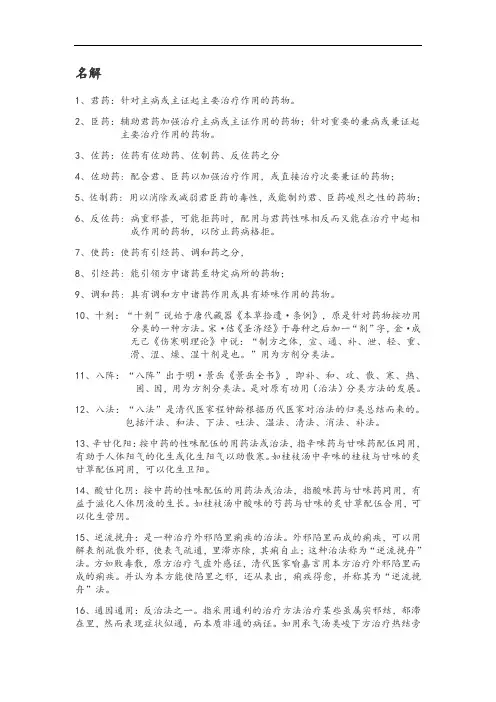

名解1、君药:针对主病或主证起主要治疗作用的药物。

2、臣药:辅助君药加强治疗主病或主证作用的药物;针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用的药物。

3、佐药:佐药有佐助药、佐制药、反佐药之分4、佐助药: 配合君、臣药以加强治疗作用,或直接治疗次要兼证的药物;5、佐制药: 用以消除或减弱君臣药的毒性,或能制约君、臣药峻烈之性的药物;6、反佐药: 病重邪甚,可能拒药时,配用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物,以防止药病格拒。

7、使药:使药有引经药、调和药之分,8、引经药: 能引领方中诸药至特定病所的药物;9、调和药: 具有调和方中诸药作用或具有矫味作用的药物。

10、十剂:“十剂”说始于唐代藏器《本草拾遗·条例》,原是针对药物按功用分类的一种方法。

宋·佶《圣济经》于每种之后加一“剂”字,金·成无己《伤寒明理论》中说:“制方之体,宣、通、补、泄、轻、重、滑、涩、燥、湿十剂是也。

”用为方剂分类法。

11、八阵:“八阵”出于明·景岳《景岳全书》,即补、和、攻、散、寒、热、固、因,用为方剂分类法。

是对原有功用(治法)分类方法的发展。

12、八法:“八法”是清代医家程钟龄根据历代医家对治法的归类总结而来的。

包括汗法、和法、下法、吐法、温法、清法、消法、补法。

13、辛甘化阳:按中药的性味配伍的用药法或治法,指辛味药与甘味药配伍同用,有助于人体阳气的化生或化生阳气以助散寒。

如桂枝汤中辛味的桂枝与甘味的炙甘草配伍同用,可以化生卫阳。

14、酸甘化阴:按中药的性味配伍的用药法或治法,指酸味药与甘味药同用,有益于滋化人体阴液的生长。

如桂枝汤中酸味的芍药与甘味的炙甘草配伍合用,可以化生营阴。

15、逆流挽舟:是一种治疗外邪陷里痢疾的治法。

外邪陷里而成的痢疾,可以用解表剂疏散外邪,使表气疏通,里滞亦除,其痢自止;这种治法称为“逆流挽舟”法。

方如败毒散,原方治疗气虚外感证,清代医家喻嘉言用本方治疗外邪陷里而成的痢疾。

方剂学重点笔记

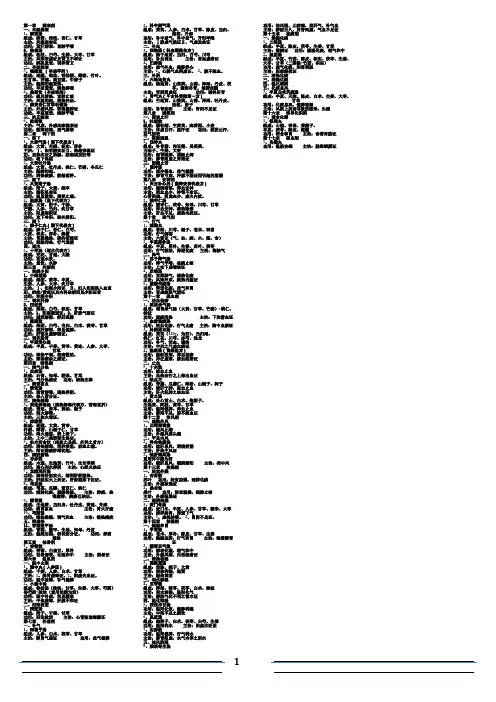

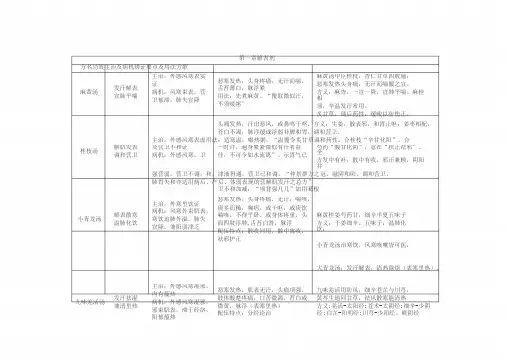

第一章解表剂方名功效主治及病机辨证要点及用法方歌麻黄汤发汗解表宣肺平喘主治:外感风寒表实证病机:风寒束表,营卫郁滞,肺失宣降恶寒发热,头身疼痛,无汗而喘,舌苔薄白,脉浮紧用法:先煮麻黄。

“覆取微似汗,不须啜粥”麻黄汤中臣桂枝,杏仁甘草四般施;恶寒发热头身痛,无汗而喘服之宜。

方义:麻杏,一宣一降,宣肺平喘。

麻桂相须,辛温发汗常用。

炙甘草,调后药性,缓峻以防伤正。

头痛发热,汗出恶风,或鼻鸣干呕,方义:生姜,散表邪,和胃止呕;姜枣相配,苔白不渴,脉浮缓或浮弱补脾和胃,调和营卫。

主治:外感风寒表虚用法:适寒温,啜热粥,“温覆令炙甘草调和药性,合桂枝“辛甘化阳”,合桂枝汤解肌发表调和营卫及营卫不和证病机:外感风寒,卫一时许,遍身絷絷微似有汗者益佳,不可令如水流离”。

示胃气已芍药“酸甘化阴”,意在“扶正祛邪”。

全方发中有补,散中有收,邪正兼顾,阴阳并强营弱,营卫不调,和,津液得通,营卫已和调。

“仲景群方之冠,滋阴和阳,调和营卫,肺胃失和亦适用病后、产后、体弱表现的营解肌发汗之总方”卫不和加减:“项背强几几”加用葛根小青龙汤解表散寒温肺化饮主治:外寒里饮证病机:风寒外束肌表,寒饮迫肺外溢,肺失宣降,兼阳弱津乏恶寒发热,头身疼痛,无汗,喘咳,痰多而稀,胸痞,或干呕,或痰饮喘咳,不得平卧,或身体疼重,头面四肢浮肿,舌苔白滑,脉浮配伍特点:散收同用,散中寓收,祛邪护正麻黄桂姜芍药甘,细辛半夏五味子方义:干姜细辛、五味子,温肺化饮;小青龙汤治寒饮,风寒咳嗽皆可医,大青龙汤:发汗解表,清热除烦(表寒里热)。

九味羌活汤发汗祛湿兼清里热主治:外感风寒湿邪,内有蕴热病机:外感风寒湿邪,邪束肌表,滞于经络,阳郁蕴热恶寒发热,肌表无汗,头痛项强,肢体酸楚疼痛,口苦微渴,苔白或微黄,脉浮(表寒里热)配伍特点:分经论治九味羌活用防风,细辛苍芷与川芎,黄芩生地同甘草,祛风散寒能清热方义:羌活-太阳经;苍术-太阴经;细辛-少阴经;白芷-阳明经;川芎-少阳经、厥阴经加味香苏散发汗解表四时感冒;妇女经期感冒风寒头痛项强,鼻塞流涕,身体疼痛,发热恶寒或恶风,无汗,舌苔薄白,脉浮加味香苏陈草煎,荆防艽芎生姜蔓;-1-第二节辛凉解表桑菊饮疏风清热宣肺止咳主治:风温初起,表热轻证病机:肺经风热,肺卫失宣但咳,身热不甚,口微渴者配伍特点:1.辛凉轻剂桑菊饮中杏桔翘,芦根甘草薄荷饶;清疏肺卫轻宣剂,风温咳嗽服之消发热,微恶风寒,无汗或有汗不畅,银翘散主上焦疴,竹叶荆牛豉薄荷,主治:温病初起头痛口渴,咳嗽咽痛,舌尖红,苔甘桔芦根凉解法,辛凉平剂效果好银翘散辛凉透表清热解毒病机:外感温热毒邪,卫表郁闭,肺失清肃薄白或薄黄,脉浮数配伍特点:方义:荆芥穗、淡豆豉微温,“去性取用”;桔梗开宣肺气而止咳利咽1.“治上焦如羽,非轻莫举”2.辛凉平剂麻杏辛凉疏表石甘汤清肺平喘主治:肺热壅盛证病机:肺热壅盛,无以宣泄身热不解,有汗或无汗,咳逆气急,甚则鼻煽,口渴,喘咳,舌苔薄白或黄,脉浮而数配伍特点:1.石膏:麻黄2:12.伤寒麻杏甘石汤,汗出而喘法度良;辛凉疏泄能清肺,定喘除烦效力彰方义:麻黄,先煮,宣肺气以散里热,“火郁发之”麻黄得石膏,宣肺平喘而不助热;辛凉重剂石膏得麻黄,清解肺热而不凉遏柴葛解肌汤辛凉解肌清泄里热主治:外感风寒,郁而化热证。

方剂学-笔记完美版

方剂学笔记完美版第一单元概述细目一方剂与治法要点一方剂与治法的关系:在辨证的基础上确定治法;在治法的指导下选用适宜的药物组成方剂。

治法是组方的依据,方剂是治法的体现。

方剂的功用、主治必须与治法相一致。

“方从法出,法随证立,以法统方,方即是法”要点二常用治法:清·程钟龄《医学心悟》“八法”:汗、吐、下、和、温、清、消、补1.汗法:【解表剂】通过发汗解表、开泄腠理、宣发肺气等作用,使外感六淫之邪由肌表随汗而解的一种治疗方法。

适用于外感风寒或风热表证,麻疹初起疹出不透,水肿腰以上肿甚,以及疮疡、痢疾、咳嗽、疟疾而有寒热表证者。

2.吐法:通过催吐的方法,使体内有形之邪随吐而出的一种治疗方法。

适用于痰涎、宿食或毒物停留在咽喉、胸膈、胃脘,急需去除的病证。

3.下法:【泻下剂】-骏下通过荡涤肠胃、通泻二便,以祛除体内有形实邪的一种治疗方法。

适用于实邪阻结、大便不通、或泄泻不爽,以及淤血、结痰、积水肿胀等证。

4.和法:【和解剂】通过和解与调和的方法,使半表半里之邪或脏腑、阴阳、表里失和之证得以解除。

5.温法:【温里剂】通过温中散寒、回阳通脉等作用,使在里之寒邪得以消散的一种治疗方法。

适用于中焦虚寒,寒饮内停、阳气衰微,以及寒凝经脉等里寒证。

6.清法:【清热剂】通过清热、泻火、凉血等作用,使在里之热邪得以解除。

适用于热在气分、热在营血、热在脏腑,以及虚热证等里热证。

7.消法:-缓消通过消食导滞、行气活血、化痰利水以及驱虫等方法,使气、血、痰、食、水、虫等所结成的有形之邪渐消缓散。

适用于饮食停滞、气滞血瘀、癥瘕积聚、水湿内停、痰饮不化、疳积虫积以及疮疡痈肿等病证。

8.补法:【补益剂】通过补益人体气血阴阳的不足,恢复人体正气,治疗各类虚弱证候的一种治疗方法。

适用于各种虚证,如气虚、血虚、阴虚、阳虚,以及五脏虚损等。

*细目二方剂的组成与变化要点一方剂配伍的目的:配伍的总体目的不外增效、减毒两个方面。

一是增强原有药物的作用,调和偏性。

方剂学笔记总结(精心整理)

方剂学笔记第一单元概述常用治法——清·程钟龄《医学心悟》“八法”:汗、吐、下、和、温、清、消、补方剂的组方原则1.君药针对主证或主病起主要治疗作用的药物。

药力居方中之首2.臣药①协助君药加强治疗主病或主证的药物;②针对兼证或兼病起治疗作用的药物。

药力小于君药。

3.佐药①佐助药,即协助君、臣药以加强治疗作用,或直接治疗次要兼症;②佐制药,即用以消除或减缓君、臣药的毒性与烈性的药物;③反佐药,根据病情需要,用与君药性味相反而又能起相成作用的药物。

佐药的药力小于臣药,一般用量较轻。

4.使药①引经药,即能引方中诸药直达病所的药物;②调和药,即具有调和诸药作用的药物。

方剂的变化形式1.药味加减的变化药味的增减使方中药物间的配伍关系发生变化。

2.药量加减的变化组成药物相同,用量不相同时,药物在方中的药力和地位发生变化,从而改变了方剂的功用和主治。

3.剂型更变的变化同一方剂其剂型不同,功效亦有所差异。

第二单元解表剂适用范围:适用于六淫外邪侵袭人体肌表、肺卫所致的表证。

风寒外感或温病初起,以及麻疹、疮疡、水肿、痢疾等病初起而有表证者。

注意事项:1.解表剂多用辛散轻扬之品,不宜久煎,以免药性耗散,作用减弱。

2.若表邪未尽,又出现里证,一般应先解表,后治里,或表里双解;如病邪已经入里,或麻疹已透,虚证水肿,吐泻失水等均不宜使用解表剂。

3.解表取汗,以遍身持续微汗为宜。

汗出不彻,病邪不解;汗出过多,易耗伤气津,甚或亡阴亡阳。

4.药后宜避风寒,或增加衣被,既助出汗,又防复感。

一、辛温解表①桂枝汤(5味药)——解肌发表,调和营卫【组成】桂枝三两、芍药三两、甘草(炙)二两、生姜三两、大枣十二枚【主治】外感风寒表虚证。

恶风发热,汗出头痛,鼻鸣干呕,苔白不渴,脉浮缓或浮弱。

桂枝芍药等量伍,姜枣甘草微火煮,解肌发表调营卫,中风表虚自汗出。

②九味羌活汤(9味药)——发汗祛湿,兼清里热【组成】羌活、防风、苍术各一两半,细辛五分,川芎、白芷、生地黄、黄芩、甘草各一两【主治】外感风寒湿邪,兼有里热证。

方剂学笔记

00绪论绪言1、方剂学是研究治法与方剂配伍规律及其临床运用的一门学科。

2、方剂是在辩证审因、决定治法之后,选择适宜的药物,按照组方原则,酌定用量、用法及剂型,妥善配伍而成的药物组合体。

3、最早记载方剂的医书是《五十二病方》。

4、《黄帝内经》载方13首。

5、东汉张仲景《伤寒杂病论》创造性的融理法方药于一体。

共收载方剂314首。

“方书之祖”6、晋唐时期,东晋葛洪《肘后备急方》;唐代孙思邈《备急千金要方》和《千金翼方》,前者载方5300余首,后者载方2000余首。

王焘《外台秘要》,载方6000余首,是研究唐以前方剂的重要文献。

7、宋代,翰林医官院组织编著《太平圣惠方》,载方16834首。

其后的《太平惠民和剂局方》是宋代官府药局的成药配方范本,初载方297首,后增补到788首,是我国历史上第一部由政府编制的成药要典。

钱乙《小儿药证直诀》,陈言《三因极一病证方论》,陈自明《妇人大全良方》,严用和《济生方》。

8、金元时期。

9、明清时期,明·朱橚《普济方》,载方61739首,是我国现存最大的一部方书。

10、方论方面,金·成无己《伤寒明理论·药方论》是首次依据君臣佐使剖析组方原理的专著。

其后又有明吴昆的《医方考》,清汪昂的《医方集解》。

方剂与治法常用治法:汗和下消吐清温补。

汗法:通过开泄腠理,促进发汗,使外感六淫之邪由肌表随汗而解的一种治法。

汗法不仅能发汗,尚能祛邪于外,透邪于表,畅通其血,调和营卫。

“其在皮者,汗而发之”,“因其轻而扬之”吐法:通过引起呕吐,使停留于咽喉、胸膈、胃脘等部位的痰涎、宿食或毒物从口排出的治法。

“其高者,因而越之”下法:通过荡涤肠胃,泻下大便或积水,使停留于肠胃的宿食、燥屎、痰结等从下而出的治法。

“其下者,引而竭之”和法:通过和解或调和作用,以达到消除病邪的治法。

“伤寒邪气在表者,必渍形以为汗;邪气在里者,必荡涤以为利。

其于不外不内,半表半里,既非发汗之所宜,又非吐下之所对,是当和解则可矣。

方剂学复习笔记重点版

方名

功效

主治

要点

方歌

小柴胡汤

和解少阳

伤寒少阳证。 热入血室证。 黄疸、疟疾,及 内伤杂病见少 阳证者。

人参大枣:1扶正驱邪2扶正 防再传用法:去滓再煎 记住加减变化

小柴胡汤和解功,半夏人参甘草从, 更加黄苓生姜枣,少阳百病此方宗。

四逆散

透邪解郁 疏肝理脾

阳郁厥逆证 肝脾气郁证

手足不温,胸胁疼痛,脘腹胀痛, 柴胡:疏肝解郁+升发阳气+透邪外 出

半夏泻心配连苓,干姜草枣人参行, 辛开苦降消痞满,治在调阳与和阴。

清热剂

方名

功效

主治要点方歌白虎汤清热生津气分热盛证

粳米甘草:1护中缓峻2益胃生津 慎用:表未解之无汗不渴2浮细沉 脉3血虚发热4真寒假热

白虎膏知甘草粳,气分大热此方清, 热渴汗出脉洪大,加入人参气津生。

竹叶石膏汤

清热生津 益气和胃

伤寒,温病暑 病余热未清, 气津两伤证

辛凉宣泄 清肺平喘

肺热壅盛证

身热不解,咳逆气急,,喘咳, 辛凉重剂

伤寒麻杏甘石汤,肺热喘咳兼烦满, 辛凉宣泄能清肺,定喘除烦效力彰。

败毒散

散寒祛湿 益气解表

气虚,外感 风寒湿表证

憎寒壮热,头项强痛,肢酸痛, 人参:1扶正以驱邪外岀2驱邪不 伤正(护正)

人参败毒草苓芎, 羌独柴前枳桔共, 溥何少许姜二片,益气解表有奇功。

犀角地黄汤

清热解毒 凉血散瘀

热入血分证: 热扰心神 热伤血络 蓄血瘀热

各种失血,斑色紫黑,神昏谵语,喜志如狂+大黄黄苓

犀角地黄芍药丹,血热妄行吐衄斑, 蓄血发狂舌质绛,凉血散瘀病可痊。

黄连解毒汤

泄火解毒

三焦火毒热 盛证

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

恶寒渐轻热增重,解肌清热此方良

方义:葛根--阳明经

升麻

葛根汤

解肌透疹

麻疹初起未发,或发而不透

疹发不出,身热头痛,咳嗽,目赤流泪,口渴,舌红,苔薄而干,脉浮数

阎氏升麻葛根汤,赤芍甘草合成方;

麻疹初期出不透,解肌透疹此方良

方义:升麻,解肌透疹,清热解毒。

第三节 扶正解表

人参

头痛身热,微恶风寒,无汗或有汗不多,咳嗽心烦,口渴咽干,舌赤脉数(阴虚)

加减葳蕤用白薇,豆豉生葱桔梗随;

草枣薄荷共八味,滋阴发汗此方妙

方义:葳蕤即玉竹。桔梗宣肺止咳。

麻黄附子细辛汤

助阳解表

主治:1.素体阳虚,外感风寒证

2.暴哑,突发声音嘶哑

1.发热轻,恶寒重,虽厚衣重被,其寒不解,神疲欲寐,脉沉微;

恶寒发热,头身疼痛,无汗,喘咳,痰多而稀,胸痞,或干呕,或痰饮喘咳,不得平卧,或身体疼重,头面四肢浮肿,舌苔白滑,脉浮

配伍特点:散收同用,散中寓收,祛邪护正

小青龙汤治寒饮,风寒咳嗽皆可医,

麻黄桂姜芍药甘,细辛半夏五味子

方义:干姜细辛、五味子,温肺化饮;

大青龙汤:发汗解表,清热除烦(表寒里热)。

九味羌活汤

方义:生姜,散表邪,和胃止呕;姜枣相配,补脾和胃,调和营卫。

炙甘草调和药性,合桂枝“辛甘化阳”,合芍药“酸甘化阴”,意在“扶正祛邪”。全方发中有补,散中有收,邪正兼顾,阴阳并调。“仲景群方之冠,滋阴和阳,调和营卫,解肌发汗之总方”

加减:“项背强几几”加用葛根

小青龙汤

解表散寒

温肺化饮

主治:外寒里饮证

病机:风寒外束肌表,寒饮迫肺外溢,肺失宣降,兼阳弱津乏

加味香苏散

发汗解表

四时感冒;妇女经期感冒风寒

头痛项强,鼻塞流涕,身体疼痛,发热恶寒或恶风,无汗,舌苔薄白,脉浮

加味香苏陈草煎,荆防艽芎生姜蔓;

第2节辛凉解表

桑菊饮

疏风清热

宣肺止咳

主治:风温初起,表热轻证

病机:肺经风热,肺卫失宣

但咳,身热不甚,口微渴者

配伍特点:1.辛凉轻剂

桑菊饮中杏桔翘,芦根甘草薄荷饶;

虚之人,外感风寒湿邪。2.喻嘉言用此治痢疾兼表证

病机:外感风寒湿,滞肌表经络;气虚痰湿内阻,肺脾气滞,气虚不能驱邪外出。

憎寒壮热,无汗,头项强痛,肢体酸痛,鼻塞声重,咳嗽有痰,胸膈痞满,舌淡苔白腻,脉浮而按之无力。

特点:“逆流挽舟法”——外邪陷里而成痢疾

人参败毒草苓芎,羌独柴前桔枳壳,

麻杏

石甘汤

辛凉疏表

清肺平喘

主治:肺热壅盛证

病机:肺热壅盛,无以宣泄

身热不解,有汗或无汗,咳逆气急,甚则鼻煽,口渴,喘咳,舌苔薄白或黄,脉浮而数

配伍特点:1. 石膏:麻黄2:1 2.辛凉重剂

伤寒麻杏甘石汤,汗出而喘法度良;

辛凉疏泄能清肺,定喘除烦效力彰

方义:麻黄,先煮,宣肺气以散里热,“火郁发之”麻黄得石膏,宣肺平喘而不助热;石膏得麻黄,清解肺热而不凉遏

柴葛

解肌汤

辛凉解肌

清泄里热

主治:外感风寒,郁而化热证。

太阳证未解,入少阳、阳明“三阳合病”

病机:表寒未解,里热郁结

恶寒渐轻,发热渐盛,无汗头痛,目痛鼻干,心烦不眠,眼眶痛,舌苔薄黄,脉浮微洪

配伍特点:1.对表邪未解,郁而化热,三阳经受邪,里热不甚者适宜。2.“阳明经表之证”。3.温清并用,侧重于清;表里同治,疏泄透散

再造散

助阳益气

解表散寒

主治:阳气虚弱, 外感风寒证

头痛恶寒发热,热轻寒重,无汗肢冷,倦怠嗜卧,面色苍白(阳虚),语音低微(气虚),舌淡苔白,脉沉无力或浮大无力

再造散用参芪甘,桂附羌防芎芍含;

细辛煨姜大枣入,阳虚无汗法当谙

方义:本方扶正而不留邪,发汗而不伤正。

加减

葳蕤汤

滋阴清热

发汗解表

主治:素体阴虚, 外感风热证

薄荷少许姜三片,气虚感寒有奇功

方义:羌独为君,通治上下风寒湿邪。

人参,扶助正气鼓邪外出;祛邪不伤正。

参苏饮

益气解表

理气化痰

主治:气虚外感风寒,内有痰湿证

恶寒发热,无汗,头痛,鼻塞,咳嗽痰白,胸脘满闷,倦怠无力,气短懒言,苔白脉弱

配伍特点:散补并行,气津并调

参苏饮内用陈皮,枳壳前胡半夏齐,

干葛木香甘桔茯,气虚外感最相宜

第1章解表剂

方 名

功 效

主治及病机

辨证要点及用法

方 歌

麻黄汤

发汗解表

宣肺平喘

主治:外感风寒表实证

病机:风寒束表,营卫郁滞,肺失宣降

恶寒发热,头身疼痛,无汗而喘,舌苔薄白,脉浮紧

用法:先煮麻黄。“覆取微似汗,不须啜粥”

麻黄汤中臣桂枝,杏仁甘草四般施;

恶寒发热头身痛,无汗而喘服之宜。

方义:麻杏,一宣一降,宣肺平喘。麻桂相须,辛温发汗常用。

清疏肺卫轻宣剂,风温咳嗽服之消

银翘散

辛凉透表

清热解毒

主治:温病初起

病机:外感温热毒邪,卫表郁闭,肺失清肃

发热,微恶风寒,无汗或有汗不畅,头痛口渴,咳嗽咽痛,舌尖红,苔薄白或薄黄,脉浮数

配伍特点:

1.“治上焦如羽,非轻莫举”

2.辛凉平剂

银翘散主上焦疴,竹叶荆牛豉薄荷,

甘桔芦根凉解法,辛凉平剂效果好

方义:荆芥穗、淡豆豉微温,“去性取用”;桔梗开宣肺气而止咳利咽

1.痞,满,燥,实。大便不通,潮热谵语,手足濈然汗出,舌苔黄燥起刺,或焦黑,脉沉实

2.下利清水,色纯青,臭秽,脐腹疼痛,按之坚硬有块,口舌干燥,脉滑实 “通因通用”

2.突发声音嘶哑,甚至失音不语,或咽喉疼痛,恶寒发热,神疲欲寐, 舌淡苔白,脉沉无力

麻黄细辛附子汤,助阳解表代表方,

阳虚外感风寒证,寒重热轻脉沉良。

第二章 泻下剂 第一节 寒下

方 名

功 效

主 治及病机

辨证要点及用法

方 歌

大承气汤

峻下热结

1.阳明腑实证

2.热结旁流证

3.里热实证之热厥、痉病或发狂等

病机:实热积滞内结肠胃,腑气闭阻,里热亢盛,津液耗伤。

发汗祛湿

兼清里热

主治:外感风寒湿邪,内有蕴热

病机:外感风寒湿邪,邪束肌表,滞于经络,阳郁蕴热

恶寒发热,肌表无汗,头痛项强,肢体酸楚疼痛,口苦微渴,苔白或微黄,脉浮(表寒里热)

配伍特点:分经论治

九味羌活用防风,细辛苍芷与川芎,

黄芩生地同甘草,祛风散寒能清热

方义:羌活-太阳经;苍术-太阴经;细辛-少阴经;白芷-阳明经;川芎-少阳经、厥阴经

炙甘草,调后药性,缓峻以防伤正。

桂枝汤

解肌发表

调和营卫

主治:外感风寒表虚及营卫不和证

病机:外感风寒,卫强营弱,营卫不调,肺胃失和

头痛发热,汗出恶风,或鼻鸣干呕,苔白不渴,脉浮缓或浮弱

用法:适寒温,啜热粥,“温覆令一时许,遍身絷絷微似有汗者益佳,不可令如水流离”。示胃气已和,津液得通,营卫已和

亦适用病后、产后、体弱表现的营卫不和