地震资料构造解释的主要内容和基本方法

地震资料解释

地震资料解释一、地震资料解释的目的地震资料解释是把经过处理的地震信息变成地质成果的过程,包括运用波动理论和地质知识,综合地质、钻井、测井等各项资料,做出构造解释、地层解释,岩性和烃类检测解释及综合解释,绘出有关的成果图件,对测区作出含油气评价,提出钻井位置等。

二、地震资料解释的基本步骤1、资料准备在解释工作开始前,首先要搜集和熟悉前人在本区或邻区做的地质、地球物理资料,主要包括:区域地质概况如:地层、构造、构造发展史、断层类型及分布规律,钻井地质柱状图,地震速度资料,地震反射波组特征等。

2、解释工作(1)、层位标定用VSP资料或利用AC、SP等制作合成记录对主要目的层进行标定,使钻井的地质层位与地震反射层一一对应。

(2)、层位追踪根据标定的结果在全区进行追踪解释,解释的过程中要参考目的层的地震反射特征,也可从邻区引层进行对比解释,从而做到全区的层位闭合。

解释过程中应注意观察时间剖面上反映的构造特征以及反射波的变化,不能简单的为了追踪而追踪。

(3)、断层解释断层是一种普遍存在的地质现象,它对油气运移和聚集起着重要的控制作用,因此,对断层的解释是地震解释的重要内容。

断层在时间剖面的标志(1)、标准层反射波同相轴数目突然增减或消失,波组间隔发生突变。

(2)、反射同相轴形状和产状发生突变,这往往是断层所致。

(3)、标准层反射波同相轴发生分叉、合并、扭曲及强相位转换等。

断面波、绕射波等异常波的出现,是识别断层的主要标志。

(4)、反射同相轴形状和产状发生突变,这往往是断层所致。

(5)、标准层反射波同相轴发生分叉、合并、扭曲等,这是小断层的反映。

(6)、断面波、绕射波等异常波出现,是识别断层的主要标志,在各条剖面上解释断层后,需要把属于同一断层的断点在平面上组合起来,绘出断裂系统图,这是断层解释的重要环节,它直接影响到构造图的精度。

断点平面组合时应注意的问题:(1)、两条断层相交时,应该用构造地质学原理加以分析,按断层发生的先后分为主干断层和派生断层。

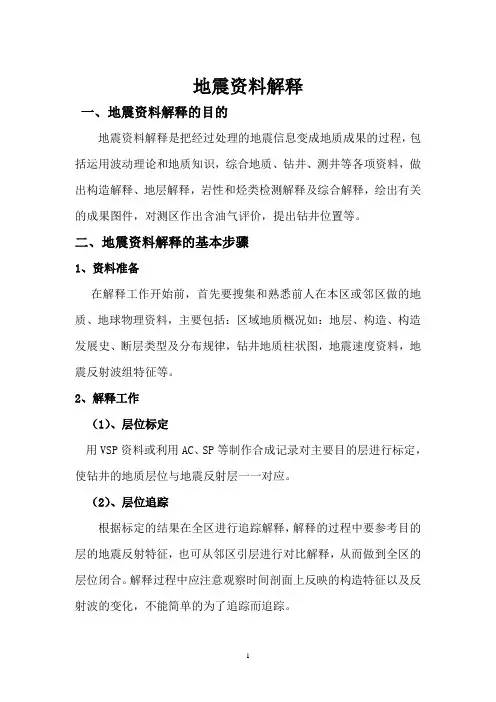

2 地震构造解释

四、构造图的绘制

(一)地震构造图概述

(二)等to

(三)由等to图空校作真深度构造图

(一)地震构造图概述

1) 2) a.以时间等值线表示的等to构造图,一般称之为等 to图。b. •真深度构造图:由等to图空校而来,用于地层倾

•法线深度构造图:用叠加剖面做等to图,按均匀 •视铅垂深度构造图,偏移剖面上作等to图,再用 平均速度换算成深度图,当地层倾角较小时才可

(4)同相轴产状、形态、变化、分叉、合并、 扭曲、强相位转换,小断层 (5)绕射波、断面波

7)断面确定:

(1)断点连线,地层主体的振幅是断点处 振幅的一半(半幅点),上升盘半幅点可 (2) (3)绕射波顶点连线

(4)注意断面倾角随测线方向的变化,断 层数目,规模、倾向、断开层位在平行 测线之间的 一致性和渐变性。

5.制作断裂系统图:

断点平面组合

6.勾绘等值线:

•剖面与平面上的构造高点,幅度、形态基本一致。 • •正负向构造、无断层时应相间出现,构造轴线应大 • 等值线反映的断层两侧的的落差与剖面线上应一 致. • • 背斜构造断开后、与上升盘值相同的下降盘等值 线范围要比上升盘小。

等时线圆心坐标

半径

1

β、Vo由地震测井资料绘图确定,先求Vo,

再求 制作

V0 t 0 R0 sh 2

V ( Z ) V0 Z

V0 t 0 Z 0 (ch 1) x0 0 2 1

Z 0 t0

及

R0 t 0

(二)利用偏移时间剖面绘制深度剖

对于垂直走向的地震剖面而言,直接用 换算,将时间剖面换算成深度剖面 图。

1. 2. 3. 4.静效不当出现的反扣:地表高处反射层位变低, 5.地表水平,代速带厚度静较不当,在薄低速带处

地震资料二维解释

C、结合构造,分析断层 切割关系, 研究断层对构造的控制

作用;利用构造运动的期次确定断层的切割关系。

一般情况下新断层切割老断层。

二维解释

D 、断层的级别: 结合地质、构造发育史定断层的级别;

主要根据地震剖面上断距,两侧对置的层位,波阻特征等。

一级断层:控制盆地的沉积,断到基底。盆地可研究生油层系、 资源量。 二级断层:控制构造带。构造带可以研究生储盖、生油构造。

二维解释

如上图所示: 当资料不清时,断层掉向不清,断层面的方向不同, 高垒和地堑不同的结果。断层至关重要。

二维解释

断层解释

A、定准断点 :根据波阻错断,水平剖面上有绕射波和断面波。 B、平面组合 :考虑断层的空间延伸关系,平面上可以连接, 但平面上不一定能过去;所以要多次反复平面 剖面对比。

模型验证 、多种信息综合研究等方面。

二维解释

(一)、准备工作 1 、野外, 了解野外工作方法、施工因素、井深、药量、基准面、 排列长度、组合个数…。(涉及到处理方法、解释精度) 2 、处理,了解处理的主要流程及处理效果。保幅、修饰和去噪手

段。

3 、钻井,收集钻井资料及钻井报告。

4 、地质,收集已有的邻区的地质、地震资料及成果报告。

二维解释

2、闭合差校正 二维资料普遍存在闭合差,因此除了上述各种之

外,还要作闭合差校正。 这一步是在做好相位、频率、振幅一致性处 理的基础上进行的。 闭合差校正的关键是选好基准面 (或参考层),多次反复计算和 修改校正量。 在一般解释系统上都有闭合差校正的功能,所选择的基 准面断层越少越好,越靠近目的层越好;所以这是一个边解释边进行 闭合差校正的交互迭带过程。

另外,还要了解目的层埋深、岩性、储集性,明确生储盖组合及 凹陷的构造格局、储层分布状况。如塔里木东河砂岩,岩性变化、 尖灭,华北地区找沙河街组的沙1、沙2、沙3段,小断块等。

03地震资料解释基础-地震资料的构造解释1

2.3 地震剖面的对比解释

2.3.1 反射波的识别标志

反射波对比的四大标志: (3)同相性。同一个反射波的相 同相位在相邻道上的射线路径或 到达时间相近,振动图也相似, 形成一条平滑的、有一定延续长 度的同相轴。它是一条圆滑的曲 线或直线,而来自同一界面的反 射波,其不同相位的同相轴应彼 此平行,即波的相干性。 (4)时差规律变化。同一界面的 反射波,相邻道的时差变化规律 应该是相同(水平界面)或规律 变化的。

1) 去伪存真;

2) 解译同相轴,并 赋予地质含义;

3) 对地质层位给予

立体空间的完整 的描述。

T1—上第三系底界反射 T2‘—下第三系东营组底界反射 T2—下第三系沙河街组一段底界反射 T3—下第三系沙河街组二段底界反射 T6—下第三系沙河街组三段中部第二套油页岩反射 T7—下第三系沙河街组四段底界反射

基干测线对比——解决大套构造层对比,确定解释层位等问题。 基干剖面的选择原则:(a)地层最全;(b)构造要简单,但 要突出主要构造;(c)接触关系要最丰富典型;(d)选择剖 面网,闭合追踪。 全区测线对比——解决构造层和各解释层位的全区对比问题; 复杂剖面对比——对于重点地区的复杂剖面段(如断层、挠曲、 尖灭、不整合、岩性变化等)以及有兴趣的现象(如平点、亮 点等),需要进一步解释。

2.2 合成地震记录与层位标定

2.2.4 合成地震记录层位标定小结

1)合成地震记录的目的是得到正确的时深关系,以便将 深度域的各种测井曲线与时间域的地震剖面进行对 比,建立地质层位与反射同相轴的对应关系。 2)合成地震记录与井旁地震道的一致性是判断时深关系 是否正确的手段,两者的一致性并不是合成地震记录 的目的,因此在合成地震记录过程中应该很好地处理 “手段”和“目的”的关系。 3)合成地震记录基于反射系数和子波的褶积,地震子波 对合成地震记录有着重要影响。

地震资料的构造解释

§2.1 层位标定

建立地震反射与地质层位间的联系。标定方法有:

–①深-时转换法、②VSP测井法、③合成地震记录法;

Depth z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 …… zn

Time t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t/平均速度标定

转换等现象; 5. 异常波(如断面波、绕射波等)的出现 。

(华东)

断层反射特征1

✓ 反射波同相轴错断,但两侧波组关系稳定,波组特征 清楚。

剖面上表现为反射标准层的错断和波 组、波系的错断。这一般是中、小型 断层的反映。其特点是距离不大,延 伸较短,破碎带较窄。

(华东)

断层反射特征2

✓ 反射同相轴数目突然增减或消失,波组间隔突变。

(华东)

§2.3 断层解释

• 断层是指地层错断、断层面两侧不同时代的地层相 接触,并可能产生破碎带,沿断层面的岩性结构发 生很大变化。断层是一种普遍存在的地质现象。

• 我国各大含油气盆地里,断层均相当发育,对油气 的运移和聚集起着重要的控制作用,与油气藏的形 成、分布和富集有着十分密切的联系。

• 因此正确解释断层是地震资料解释(特别是构造解 释)中一个十分重要的问题。

(华东)

波组对比

• 横向稳定的地层所产生的地震反射波组也是横向稳 定的,可以将这样一组反射整体做对比。必要的情 况下,可以将大套地层对应的波系做横向对比。

波系

波组

波组 波系

(华东)

相邻剖面解释的相似原则

• 由于相邻地质剖面中所显示的构造特征是相似的, 因此相邻的地震剖面中的构造解释也应该遵循相似 原则,即:

• 地震剖面上反射波的识别标志: –振幅显著增强;

–波形相似; –同相性; –时差变化规律;

地震地质综合解释和基本应用

二、实际对比方法

1.收集并掌握地质资料、 2.相位对比(波组和波系对比) 3、闭合对比 4、干涉带的对比 5、联合对比 6、剖面间的对比 7、对比次序

2-6 相位对比(波组和波

系对比)

3、闭合对比

图2-7 地震反射分叉追踪黑的波峰

4、干涉带的对比

图2—8阶梯状同相轴(a)与扭曲状同相轴(b)的形成

第二章 地震解释基本方法

第一节 地震反射层位的地质解释

一、地震剖面与地质剖面的对应关系

地震剖面是地质剖面的地震响应,在地震剖面中,蕴藏 有大量的地质信息,地震反射所涉及的地质现象,在地震剖 面中都应有所反映。然而,在地震剖面中除了地质现象的响 应之外,还包含着与地质现象无关的噪声,它们不具有任何 地质意义。因此,在地震剖面与地质剖面之间,反射面与刂

3、联合对比

图2-9 水平剖面

图2-10 偏移剖面

第三节 与复杂地质现象有关的异常波

一、绕射波 1.绕射波的产生

图2-11绕射波的产生

图2-12 绕射波的时距曲线

1、绕射波的主要特征

1)绕射波时距曲线是双曲线正常时差进行动 校正时,由于校正量不足,校正后的绕射波时距曲 线其形状仍然是曲线。

2)时距曲线的极小点在绕射点的正上方,射波时距曲线的极 小点总是在绕射点的正上方。绕射波时距曲线与反射波时距曲 线相切。

联系,但又存在一定的区别。

图2-1 50Hz和20Hz的地震响应

二、 地震反射标准层具备的条件

1)反射标准层必须是分布范围广,标志突出, 容易辨认、分布稳定、地质层位较明确的反射层。 一般要选择连续性好,波形稳定。

2)反射标志层能反映盆地内构造-地层格架的 基本特征。在选择地震反射标准层时,一般把时 间地层分界面或构造地层分界面,

【2019年整理】地震资料解释

不串层,不串相位,断点把握准,水平、叠偏对照。经过精细解 释,在查明小断层、小断块、小构造及复杂的隐蔽油气圈闭中都

能见到良好的效果。

二维解释

1 、相位校正及波形、振幅、频率一致性处理 二维资料由于施工年度、队别、施工因素及处理流程不统一,所 以时间剖面相位不一致、波形不一致、频率及能量也不一致。

二维解释

如上图所示: 当资料不清时,断层掉向不清,断层面的方向不同, 高垒和地堑不同的结果。断层至关重要。

二维解释

D 、断层的级别: 结合地质、构造发育史定断层的级别;

主要根据地震剖面上断距,两侧对置的层位,波阻特征等。

一级断层:控制盆地的沉积,断到基底。盆地可研究生油层系、 资源量。 二级断层:控制构造带。构造带可以研究生储盖、生油构造。

* 用二维资料识别非构造圈闭,需要首先进行一致性处理,综合 运用解释技术:合成记录标定、解释、目标处理、闭合差校正等步骤 和迭后一致性处理交叉进行,反复迭带,直到基本合理。

1、相位校正及波形、振幅、频率一致性处理

地震剖面特征的不一致主要表现在三个方面:第一、地震剖面之间振 幅水平不一致。第二、不同地震剖面之间地震反射频率不一致。 第三、虽然视频率一致,但波形无法对比。这样的资料对非构造圈闭识 别不利,平面追踪成图也很困难。通过这几年二维、三维的拼接分 析,造成这种现象的主要原因如下:资料的通频带不一致或通频带一 致而优势频率不一致;资料的相位特征不一致或优势频率成分相位角 不一致;不同地震剖面振幅水平不一致或同一剖面能量横向不平衡; 不同位置或不同测线的资料噪音的分布不一致。尤其上老资料,由于 波形、相位、分辨率不一致;闭合差难以消除,这只能凑合,精度较 低。现在使用解释系统,解释手段增强,这里介绍迭后处理的一些方

地震构造解释技术方法

地震精细构造解释技术方法

一、地震地质综合标定 二、地震反射特征分析 三、地震地质层位解释 四、断层解释 五、时间切片生成及应用 六、相干体技术 七、断层平面组合及空间组合 八、地震地质相互结合、相互校验 九、地震属性分析 十、全三维解释技术

利用块移动工具分析同沉积断层

渤海盆地第三系拉张式构造模式

中国西部挤压式构造模式

要对地震剖面上的构造和断裂作出合理可靠的解释,在一定程 度上还决定于解释人员对工区有关褶皱、断裂等构造模式的掌 握程度。如我国东部渤海盆地第三系拉张式构造模式,由于受 拉张应力的作用,断裂通常表现为正断层。在我国西部,一般 表现为挤压式构造模式,由于构造受挤压作用,断裂通常表现 为逆断层。

高精度合成地震记录的检查之二——与工区内平均速度对比法

某工区内井的时深关系与平均速度(红色)对比图

合成地震记录提取其时间-深度对,与工区的平均速度曲 线相对比,应比较一致。

不同时深关系控制下的合成记录对比

时深关系畸变 错误时深关系

正确时深关系

不同时深关系曲线对比

高精度合成地震记录的检查之三——剩余记录法

地震资料解释可分为三个阶段:

构造解释—20世纪70年代以前主要以地震资料的构 造解释为主,即利用反射波旅行时、速度等信息,查明 地下地层的构造形态、埋藏深度、接触关系等。

地层岩性解释—出现在70年代后期,这一阶段包括两 部分内容:一是地震地层学解释,即根据地震剖面特征、 结构来划分沉积层序,分析沉积岩相和沉积环境,进一 步预测沉积盆地的有利油气聚集带;二是地震岩性学解 释,它是采用各种有效的地震技术,提取一系列地震属 性参数,并综合利用地质、钻井、测井资料,研究特定 地层的岩性、厚度分布、孔隙度、流体性质等。

地震资料解释中必须弄懂的50个基本概念!

地震资料解释中必须弄懂的50个基本概念!地震资料解释中的基本概念.1. 地震资料解释是将地震信息转换成地质信息。

核心就是依据地震剖面的反射特征和地震信息,应用地震勘探原理和地质基础理论,赋予其明确的地质意义和概念模型2.地震解释的发展阶段: 地震构造解释阶段----在构造地质学和地震成像基本原理的基础上,确定地下主要反射界面的埋藏深度,落实和描述地下岩层的构造形态特征,为钻探提供有力的构造圈闭是其主要目的。

地震沉积解释阶段----以地震地层学和层序地层学理论(思想方法)为基础,以落实隐蔽油气藏、描述地下储层空间几何形态为主要目的.地震资料综合解释阶段----以地震资料为基础,综合一切可能获得的资料(包括地质、钻井、测井以及地球化学和其他地球物理资料),合理判断和分析各种地震信息的地质意义,以达到精确重现地下地质情况。

3.地震子波:震源激发时产生尖脉冲,在激发点附近的介质中以冲击波的形式传播,当传播到一定距离时,波形逐渐稳定,称该时刻的地震波为地震子波4.地震剖面的种类:时间剖面有两种:一是水平叠加时间剖面,简称水平剖面;二是叠加偏移时间剖面,简称偏移剖面。

时间剖面的显示:波形剖面,变面积剖面,变密度剖面,波形加变面积剖面,彩色显示剖面,5. 时间剖面的特点:时间剖面由图头和记录两部分组成。

图头部分:位于剖面的起始部分,用以说明剖面的工区、测线号、起止桩号、剖面性质、野外施工参数和处理方法与流程,其显示内容由处理人员提出。

记录部分:是时间剖面的主要部分。

横轴:代表共中心点叠加道的位置,一般用CDP点号和相应的测线桩号表示。

CDP点距为道距的一半,通常为25m。

桩号SP,单位为米或千米。

纵轴:双程反射时间T。

单位为秒。

速度谱:每km一组显示于剖面上方地形线: 显示于剖面上方或下方。

基准面:统一或浮动的,多选在低速带之下。

地震剖面上0秒所对应的海拔。

视周期:相邻波峰(谷)之间的时间长度视主频:视周期的倒数。

地震相解释和构造解释

设计的内容为地震资料构造解释和地震相解释。

地震资料构造解释的主要内容包括在剖面上识别断层并标识断层,在平面上利用相干体进行断层的组合,并且进行地层对比追踪,最后根据解释的断层和层位做等T0构造图。

地震相解释主要内容是在剖面上识别水道的形状,在平面上识别水道的空间展布情况,利用剖面上的地震反射构型、地震反射结构投影到平面上做出平面地震相图。

实验一、地震构造解释一、实验目的学会Discovery软件的安装、建立工区、三维数据加载、剖面显示地震记录。

进行层位对比追踪和断层解释,利用相干体进行断层的平面组合,以及根据解释的层位和断层做出等时构造图。

结合剖面图会分析地质意义和盆地内生储盖组合。

二实验内容本实验以Discovery软件为解释平台进行以下实验:1 利用Discovery 中模块建立中国的工区和Seisvision模块加载数据。

2断层的剖面解释并结合相干体切片进行断层的平面组合。

根据断层的识别标志进行断层的识别,并结合相干体提高断层识别准度(期间常见的问题:主测线和联络测线方向断层往往不闭合,解决办法是要根据两个方向综合判断断层。

)3 不整一地震反射界面的识别及追踪对比。

4 等T0构造图的绘制。

(断层在地震剖面上的一般标志)(1)同相轴错断、波组波系错断(中小断层);(2)同相轴数目突然增减或消失(同生断层);(3)地层产状突变、地震相特征突变(边界断层);(4)同相轴分叉、合并、扭曲及强相位转换(小断层);(5)断面波、绕射波。

(地震反射界面的追踪对比方法)(1)单一同相轴的基本追踪对比方法★反射波同相轴具线状廷伸特征,相邻记录道的同一同相轴应为一连续的曲线,相邻界面的同相轴应大体平行。

★相邻记录道同一界面反射波同相轴波形特征相似,即振幅、周期、相位数等相似,它们在空间上是逐渐地变化的。

(2)根据波组或波系进行地震反射界面对比★波组是相邻若干个界面形成的多个强反射同相轴的组合。

波组之间是一些振幅比较弱的同相轴,★多个波组组成一个波系。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

课程内容

• 第1章 绪论 • 第2章 地震波运动学理论 • 第3章 地震资料采集方法与技术 • 第4章 地震波速度 • 第5章 地震资料解释的理论基础 • 第6章 地震资料构造解释

第6章 地震资料构造解释

• 第一节 地震资料构造解释的

主要内容和基本方法

• 第二节 断层解释 • 第三节 构造图的绘制

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

在进行地震剖面的地质解释时,应该尽量收集前人资 料,包括以往的地质、地球物理、钻井等勘探开发成 果。了解区域地质概况,如地层、构造及其发展史, 断层类型及其在纵横方向上的分布规律等。还需了解 研究区的地震工作情况,如野外采集方法和记录质量, 资料处理流程及主要参数,剖面处理质量及效果,前 人采用的解释方法和主要成果等,必要时可以作些量 化分析,这些是进行地震剖面地质解释的基础工作。

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

(3)平面及空间解释

展示地质目标的各种平面图和空间立体图是地震资料 解释的主要成果,具体图件包括:①各层t0等值线图, 作为地震资料平面解释的中间结果;②各层深度构造图, 了解地下各层构造情况、提供钻探井位的基本依据;③ 各层厚度图,用于地质目标的储层研究与评价,也可用 于沉积相分析;④特殊地质体的分布图,包括目标层的 断层组合、尖灭线分布、岩性变化带以及各种有意义的 沉积现象的平面图;⑤各种有利含油气圈闭的平面图; ⑥各种立体图件,例如各解释层位的立体图,综合录井 立体图或测井解释结果的栅状图,栅状组合剖面图,各 种地质异常体的空间形态分布图等。

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

1、二维地震资料解释流程

20世纪80年代中期以前,我国的地震勘探主要以二

维为主,在长期的工作实践中,人们很好的总结了二

维地震资料解释的一般工作流程,主要包括连井解释、

剖面解释、平面及空间解释三个环节。通过这些环节

的工作,完成由点到线、到面、到体的一整套解释过

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

二、解释工作流程

地震资料构造解释分为二维解释与三维解释, 简单说来,二维解释是指面向地震测线的解释 工作,三维解释是指面向三维数据体的解释工 作。构造解释是整个地震资料解释工作中的重 点和基础,地层与岩性解释、储层与含油气预 测等一般都是在构造解释工作之后进行的。

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

地震资料解释可分为三个阶段:①构造解释-20世纪 70年代以前主要以地震资料的构造解释为主,即利用反 射波旅行时、速度等信息,查明地下地层的构造形态、 埋藏深度、接触关系等。②地层岩性解释-出现在70 年代后期,这一阶段包括两部分内容,一是地震地层学解 释,即根据地震剖面特征、结构来划分沉积层序,分析沉 积岩相和沉积环境,进一步预测沉积盆地的有利油气聚 集带;二是地震岩性学解释,它是采用各种有效的地震技 术,提取一系列地震属性参数,并综合利用地质、钻井、 测井资料,研究特定地层的岩性、厚度分布、孔隙度、 流体性质等。③开发地震解释-油田进入开发阶段后, 地震技术为开发服务则产生了开发地震解释,包括油藏 精细描述、储层参数预测、油藏动态监测等。

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

生产实践中总结的“SST”解释方法:构造(Structure)、 地层(Stratigraphy)、圈闭(Trap)解释方法。构造解释 是确定层位,并对层位进行不整合面、断层、褶皱、 尖灭等各种构造现象的解释;地层解释是研究生储盖 及其相互关系,包括地震剖面上的地震相分析、井资 料的岩相分析、沉积相转换。由井孔资料获得的岩性, 向剖面、空间延伸进行生储盖层的划分,并区分不同 等级,研究生储盖层间的关系,圈定出有利含油气层 段和范围。含油气圈闭解释是在构造解释和生储盖层 解释的基础上,结合钻井岩性的全部信息,在二维和 三维空间内划分出圈闭群带,在各圈闭群中解释出各 种可能的含油气圈闭,选择最有利的位置,为钻探提 供多种井位。

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

(2)剖面解释

无论是手工解释还是工作站解释,剖面解释是最基 本的,其主要任务包括:①基干测线对比,解决大套 构造层对比,确定解释层位等问题; ②全区测线对比, 解决构造层和各解释层位的全区对比问题;③复杂剖 面解释,对于重点地区的复杂剖面段,如断层、挠曲、 尖灭、不整合、岩性变化等,以及感兴趣的地震现象, 如平点、亮点等,需要进行细致解释。通常还需要特 殊处理,提取各种地震信息,如速度、振幅、频率、 相位等,进行综合分析与解释,并利用地震模型技术, 反复验证,以求得地下复杂现象的正确解释。

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

一、基本内容

根据生产实践,而且严格执行我国统一制定的石油 行业标准中关于石油物探标准“地震勘探资料解释技 术规程(SY/T5481—1996)”的相关规范,地震资料 构造解释的基本内容包括:

1、反射波的对比追踪

在地震反射波法勘探中,应用地震波的基本理论和 传播规律等方面的知识,分析研究地震资料的运动学 和动力学特征,识别真正来自地下各反射界面的反射 波,并且在一条或多条地震剖面上识别属于同一界面 的反射波,称之为波的对比。

程。在此过程中,三个环节依次衔接、相互作用,如

右图所示。

剖面解释

平面及空间解释

连井解释

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

(1)连井解释

连井资料解释的具体内容: ① 钻井分层与地震层位的对比连接:了解反射 层相当的地质层位,以及各地层的岩性、接触关 系等在地震剖面上的特征;

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

2、地震资料的地质解释

根据研究区内井孔所得的钻井地质和各种测井资料, 结合地震资料上各反射层的特征(如旅行时或埋藏深 度、振幅、频率、相位、连续性、波形特征等),推 断各反射层所对应的地质层位,并分析地震资料上所 反映的各种地质现象,例如构造、断层、不整合、地 层尖灭以及各种特殊地质体等,完成二度空间或三度 空间内各种资料的构造解释、地震地层学解释以及各 种可能的含油气圈闭解释。

T1b ~ P1f 底 面 的 t0 空 间 形 态

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

乌33井区块 乌16井区块

乌36井区块

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法 可视化环境下钻井轨迹设计

2、三维地震资料 解释流程 20世纪80年代中期 以后,我国的地震 勘探主要以三维为 主,在三维地震资 料解释的实践中, 人们也总结了三维 地震资料解释的基 本工作流程,右图 为全三维地震资料 解释的工作流程图。

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

地震资料 声波、密度等测井资料 先验信息

层

井旁道S(t) 或VSP记录

建立声学速度剖面

地质信息,如岩性、 年代、厚度等

位

计算反射系数序列r(t)

标

定

选定子波与r(n)褶积 得合成地震记录S’(t)

修改r(t)或子波w(t)

的

工

No

作

计算相关系数Rss’ 或均方误差m2

乌36井标定剖面

T2k1 1号砂体

T1b

过

乌

J1b

36

井

的

2号砂体

砂

体

3号砂体

标

定

剖

面

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

② 地震测井或VSP、测井资料的解释:解释后 可获得准确的平均速度,用于时深转换;大套地 层的层速度,用于储层分析与研究; ③ 合成地震记录:利用声波测井的层速度资料 和密度测井的密度资料,按垂直入射、垂直反射 的反射系数公式计算各分界面的反射系数系列, 并从地震剖面中提取子波或给定地震子波,利用 褶积模型或波动理论制作合成地震记录。

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

3、绘制构造图

在上述工作的基础上,根据研究区内分布的测线, 作出反映地下某个地层起伏变化的相应图件,即地震 t0构造图或深度构造图,也可作出反映地下某个局部 有意义的储集体的形态图或其他平面图件(如等厚图、 断面构造图等),根据石油地质方面的理论与实际资 料,推断并圈定含油气有利区域,估计含油气储量, 提供钻探井位。

是 时深转换

时深转换吗? 否

解释结果成图

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

三、层位标定

把地震剖面转换为地质剖面,其中很重要的一项工作 就是要对反射波同相轴进行层位标定。广义标定是指利 用测井、钻井资料所揭示的地质含义(岩性、层厚、含流 体性质等)和地震属性参数(如振幅、波形、频谱、速度 等)之间的对比关系,判别或预测远离或缺少井控制区域 内地震反射信息(如同相轴、地震相、各种属性参数等) 的地质含义。而层位标定就是把对比解释的反射波同相 轴赋予具体而明确的地质意义,如沉积相、岩性、流体 性质等,并把这些已知的地质含义 位 标 定 成 果 图

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

1、层位标定的工作流程

地质目标层位的标定过程包括下列几个工作步骤: ①钻井和测井资料(如声波、密度)的整理,深时转 换,分层计算其反射系数序列r(t);②选定或从地震剖 面中提取地震子波w(t),并与r(t)褶积,得到合成地震 记录s’(t);③井旁道s(t)与合成地震记录道s’(t)作比较、 分析,并进行地质解释;④地质目标层位等地质含义 的对比解释,工作区多个井位点上的合成地震记录构 成地质目标解释的“种子点集”,再由点到线、到面 直至到体的解释。上述工作步骤可理解为地质~地球 物理模型的建立过程,如下图所示。

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法

• 一、基本内容 • 二、解释工作流程 • 三、层位标定 • 四、地震剖面解释方法

第一节 地震资料构造解释的主要内容和基本方法