近代建筑发展概况

上海近代建筑史稿

上海近代建筑史稿摘要:一、上海近代建筑史稿的概述二、上海近代建筑的发展阶段1.租界时期2.民国时期3.新中国成立后三、上海近代建筑的特点与影响1.融合中西方建筑风格2.创新建筑技术3.形成独特的海派建筑文化四、上海近代建筑保护与传承1.保护措施2.文化传承3.发展前景正文:上海,这座拥有深厚历史底蕴的国际大都市,在近代的发展中留下了许多独具特色的建筑。

上海近代建筑史稿是对这一时期建筑发展的全面梳理与总结,让我们能够更好地了解这座城市的历史变迁。

首先,上海近代建筑的发展经历了租界时期、民国时期和新中国成立后三个阶段。

在租界时期,上海受到西方列强的影响,许多具有欧洲风格的建筑涌现出来,如外滩历史建筑群。

民国时期,上海逐渐发展成为中国的经济、文化中心,各类建筑风格在此交融,如新古典主义、装饰艺术等。

新中国成立后,上海的建筑发展进入了一个全新的阶段,现代建筑风格逐渐成为主流,如浦东陆家嘴的高楼大厦。

其次,上海近代建筑的特点与影响表现在融合中西方建筑风格、创新建筑技术和形成独特的海派建筑文化。

在建筑风格上,上海近代建筑既保留了传统的中式建筑元素,又吸收了西方的建筑形式,形成了独特的海派建筑风格。

在建筑技术上,上海近代建筑采用了许多先进的技术和材料,如钢结构、钢筋混凝土结构等,使得建筑更加美观、坚固、舒适。

独特的海派建筑文化,成为了上海城市形象的重要组成部分。

最后,上海近代建筑的保护与传承受到了越来越多的重视。

政府制定了一系列保护措施,如规定保护范围、建立保护机制等,以确保这些历史建筑得到妥善保护。

同时,社会各界也在努力传承上海近代建筑文化,如开展建筑科普活动、建立建筑博物馆等。

在未来的发展中,上海将继续发挥其独特的建筑魅力,为世人呈现更加美好的城市景观。

中国近现代地域建筑发展历程简述

中国近现代地域建筑发展历程简述中国近现代地域建筑发展历程简述随着工业化和城市化发展的进程,中国的地域建筑也发生了极大变化。

自19世纪末至今,中国的地域建筑经历了很多发展周期,经历了殖民主义、内战、解放战争、文化大革命等政治运动,但是它保留了许多历史和传统元素,反映了中国深厚的文化底蕴。

本文将从这些方面简述中国近现代地域建筑的发展历程。

1.殖民主义时期在19世纪末,大量外国列强入侵中国,中国进入了半殖民地化和半封建化的黑暗时期。

这个时期的建筑受到了西方建筑的影响,尤其是欧洲和日本的建筑。

殖民主义时期的建筑主要是洋楼和城市中的公共建筑,许多城市中心的建筑也是在这个时期建造的。

其中最著名的是上海的滩区和法租界,这些地区的建筑大多是欧洲式的洋楼,反映了当时西方文化对中国的影响。

然而,在这个时期,中国传统的建筑也在一定程度上得到了保留,并将其与新的建筑风格相结合。

例如南京路步行街周围的商业街区,一些民居建筑保留了传统的风格,但同时融入了欧式的建筑风格。

2.共和国时期中国的共和国时期是地域建筑的发展高峰期,大量新型建筑开始建造。

新中国成立后,人民对于城市和建筑的需求变得更加迫切,这个时期建筑的设计越来越注重实用性和功能性。

在建筑风格上,现代主义风格成了新中国时期的主流,尤其是在大城市中。

许多公共建筑和住宅的建设也开始按照社会主义的理念出现,例如农村建设规划中的公社和大型农业现代化建设。

3.改革开放时期改革开放时期对于地域建筑的影响是深远的。

这个时期看到了许多新型建筑在大城市中的兴建,例如钢筋混凝土结构的高楼和建造时考虑环境问题的绿色建筑等。

随着经济和文化的发展,建筑也越来越多地融合了国际设计风格和中国传统建筑文化。

例如,石景山文化中心和北京奥运会的主场馆——“鸟巢”,这些建筑都是以传统中国文化为主题,将中国传统文化元素与现代设计相结合。

4.文化大革命时期文化大革命时期是中国地域建筑发展发生巨大变化的时期。

许多历史文化古迹被摧毁,这个时期的建筑几乎完全是政治符号建筑。

简要概括近代建筑发展概况

简要概括近代建筑发展概况

近代建筑发展概况可以从以下几个方面进行简要概括。

首先,近代建筑的发展可以追溯到18世纪末的工业革命时期。

在这个时期,

建筑材料和建筑技术都得到了很大的改进,从而推动了建筑的发展。

建筑材料方面,钢铁、混凝土等新材料的应用使建筑的结构更为牢固,建筑高度和规模也得以不断提高。

建筑技术方面,现代建筑的主要特征之一是采用了工业化的生产方式,大

量使用预制构件和模块化设计,从而提高了建筑的施工效率和质量。

其次,近代建筑的发展受到了不同的流派和风格的影响。

其中,现代主义建筑是近代建筑中最具代表性的一个流派。

现代主义建筑以功能为导向,摒弃了传统建筑中的装饰和华丽的造型,强调简洁、明快、自然和实用。

20世纪初期,德国的

包豪斯学派提出了“形式追随功能”的口号,成为现代主义建筑的核心理念。

此外,还有折衷主义建筑、后现代主义建筑等流派。

最后,近代建筑的发展也受到了社会、经济和文化等方面的影响。

例如,在二战后的重建时期,城市的经济和人口规模都得到了快速的增长,建筑的功能和用途也发生了巨大的变化。

同时,人们对建筑环境的要求也越来越高,如环保、节能、可持续性等方面的要求成为了当代建筑设计中的重要考虑因素。

简述中国近代建筑的发展状况

简述中国近代建筑的发展状况

中国近代建筑的发展状况

近代以来,中国建筑在技术、设计和风格上发生了巨大的变化。

随着中国近代化进程的推进,建筑师们开始研究引进外国建筑理念,从而演变出了许多特别的中国近代建筑风格。

中国近代建筑的技术方面发生了很大的变化,比如采用了钢筋混凝土制作建筑框架结构,还开始广泛地应用电力,大大推动了建筑的发展。

同时,设计方面也发生了很大的变化,中国建筑师不仅把注意力放在建筑物的外观,还重视人们的实际需求,把审美融入建筑的功能。

例如,风格多样的建筑,如国际式、古典式、中式建筑等,在中国近代建筑中得以发展。

另外,中国近代建筑的风格也发生了巨大的变化,从古代传统文化中的功能主义和后现代主义风格,到如今更加多样化的建筑风格。

其中,国际式、古典式、中式和混合式等各类建筑风格在中国的近代建筑发展史中都有所体现。

总的来说,近代以来,中国建筑领域在技术、设计和风格上发生了巨大的变化,中国的近代建筑得到了巨大的发展,具有自己的特点,具有深远的影响力。

- 1 -。

建筑历史知识:近现代建筑的发展历程

建筑历史知识:近现代建筑的发展历程

近现代建筑的发展历程

随着工业化和城市化的迅速发展,近现代建筑在建筑史上占据着重要的地位。

它从起初的模仿传统建筑到现今的现代主义建筑,已经经历了一个世纪的发展历程。

本文将通过时间轴的方式,简要介绍近现代建筑的主要发展阶段。

1867年至1914年

在这个时期,建筑师们尝试重新发现和模仿古典建筑的美感。

大量的公共建筑和私人住宅在这个时期被建造,如荣军院,洛克菲勒中心和巴黎市政厅。

建筑风格以新古典主义和艺术与工艺运动为主,同时也折射了当时欧洲人民对于过去的怀念和向往。

1914年至1945年

这个时期受到两次世界大战的影响,建筑师们发现新的建筑风格和材料。

艺术装饰风格逐渐淡出,被现代主义所取代。

现代主义强调功能和纯粹性,建筑的细节和装饰被简化或取消。

建筑师们开始使用

钢筋混凝土、玻璃和铝合金等新材料,开创了大量新的建筑形式和建

筑方式。

1945年至现在

二战后,现代主义成为主导建筑风格,建筑风格上更加重视艺术

和形式。

艺术和工程技术的发展使得建筑的形式更加多样化和复杂化。

在这个时期,建筑师还开始关注环保和可持续性,以及建筑与身体健

康的关系。

总结

可以看出,近现代建筑在一个世纪的发展过程中,从模仿传统建

筑到创新性地使用新材料,再到现代主义的强调功能、纯净和代表性,近现代建筑的设计思路越来越前沿、注重实际应用。

未来,建筑师们

也将会继续在可持续性、环保、无障碍和其他方面开创新的道路,让

每一座建筑都能够更好地为人类服务。

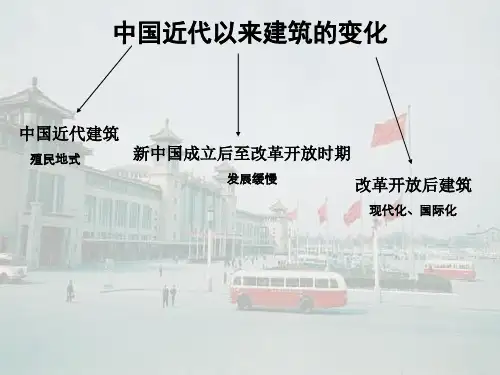

中国近代以来建筑的变化

总体发展缓慢.但也有些建筑格调质朴清新,在吸收古今中外建筑长处的基 础上,创造出中国社会主义建筑新风格.

改革开放后建筑:

摆脱狭隘的、封闭的单模式,逐步趋向开放、兼容、多元化,中国建筑已经 迈上现代化、国际化.

影响因素:战争侵略,国家政策,文化水平,经济水平

筑技术接踵在中国出现,产生了中国近代的新建筑 体系,形成中国近代建筑发展中新旧建筑体系并存,

中西建筑风格交汇及其相互渗透、融合的 状态.

中国近代建筑

1895年马关条约的签订,引进西方近代建筑,成 为中国工商企业、宪政变革和城市生活的普遍需 求.从而推进了各类建筑的转型速度.

早期赴美和日本学习建筑的留学生,相继在20 年代初回国,并开设了最早的几家中国人的建筑事 物所,诞生了中国建筑师队伍.

新中国成立后至改革开放初期的中国建筑

改革开放初期代表建筑

广州白天鹅宾馆

上海龙柏饭店

新中国成立后至改革开放初期的中国建筑

改革开放初期代表建筑

北京长城饭店

南京金陵饭店

新中国成立后至改革开放初期的中国建筑

改革开放初期代表建筑

中山温泉宾馆

西安渭水园温泉度假村

随着改革开放的不断地深入,中国建筑在现代化水平 和现代设计手法上展开了新的页.

中国近代以来建筑的变化

中国近代建筑

殖民地式

新中国成立后至改革开放时期

发展缓慢

改革开放后建筑

现代化、国际化

中国近代建筑

从1840年鸦片战争开始,中国进入半殖民地半 封建社会,中国建筑转入近代时期,开始了近代化的 进程.

随着殖民主义、帝国主义的大举侵入,以及封 建经济结构的解体和资本主义生产方式的发展,西 方建筑开始成批传入中国.近代建筑类型和近代建

简述近代中国建筑的发展历程

近代中国建筑的发展历程

一、传统建筑的延续

近代中国的建筑发展,始于清朝末年。

在这个时期,中国社会正在经历着巨大的变革,而建筑领域也在逐渐地发生变化。

清朝末年,中国传统建筑仍然占据着主导地位,这些建筑大多采用木质结构,有着精美的装饰和雕刻。

在这个时期,一些富有的家庭和朝廷官员开始建造规模更大、更华丽的建筑,比如颐和园、故宫等。

二、西式建筑的影响

19 世纪末 20 世纪初,西方列强入侵中国,西方文化也开始影响中国社会。

西式建筑开始在中国出现,这些建筑大多采用砖石结构,有着简洁明了的线条和几何形状。

在这个时期,一些中国建筑师开始受到西方建筑风格的影响,他们开始将西式建筑的特点融入到中国传统建筑中,创造出了许多新的建筑风格,比如文艺复兴式、巴洛克式等。

三、中国现代建筑的崛起

20 世纪中叶,中国开始了社会主义革命,中国现代建筑也在这个时期开始崛起。

中国现代建筑的特点是简洁、实用、经济,不再过分追求装饰和华丽。

在这个时期,许多建筑师开始尝试创造出符合中国国情的现代建筑,比如北京的“十大建筑”、上海的“四大建筑”等。

四、近代中国建筑的代表性建筑

近代中国建筑有许多代表性建筑,比如北京的故宫、颐和园、天

坛等,这些建筑都体现了中国传统建筑的特点和风貌。

此外,西式建筑也对近代中国建筑产生了深远的影响,比如上海的外滩建筑群、广州的白云楼等。

综上所述,近代中国建筑的发展历程经历了从传统建筑到西式建筑的影响,再到中国现代建筑的崛起。

简述中国近代建筑的发展状况

简述中国近代建筑的发展状况

中国近代建筑的发展状况

中国近代建筑是从近代以后建筑界发生的一个新的革命性的发展阶段,它展现了中国传统建筑文化精髓与当代社会文化背景无缝衔接,以及中国与西方建筑文化交流的历史痕迹。

如今,中国近代建筑的发展状况有以下几个特点:

1、传统建筑文化精髓传承发展。

中国近代建筑的发展,传统中国建筑文化精髓继续流传发展,将“简约、雅致、大气、和谐”这一传统文化取向,融入在现代建筑中,使我们现代的建筑更加抽象、更加高雅、更加现代。

2、注重建筑技术的发展。

中国近代建筑发展所注重的是建筑技术的提升,例如有关现代建筑材料、结构设计、给排水技术、建筑环境调控等方面的技术研究。

3、注重实用性与节能性。

中国近代建筑发展注重实用性,从普通住宅到大型公共建筑,都需要满足实用性的要求,节能性也是中国近代建筑发展必不可少的一个方面,从建筑材料到设计细节,都需要进行把控和设计。

4、中西方建筑文化交流。

中国近代建筑的发展,也充分考虑到了中西方建筑文化的交流,从一些现代公共建筑中,可以看出中西方建筑文化的融合,这可以激发建筑师和设计师的灵感,提高中国建筑设计水平,也有助于推动和改善国内建筑发展。

总之,中国近代建筑的发展是一个复杂的历史进程,它包括传统

建筑文化的传承发展,建筑技术的发展,实用性及节能性,以及中西方建筑文化交流,都是中国近代建筑发展的重要特征。

中国近代建筑史

中国近代建筑史第二篇 中国近代建筑(公元1911~1949年)第一章 近代建筑发展概况第一节 时代背景1840年,鸦片战争开始:中国的社会状态为:半殖民地半封建的社会。

中国建筑——近代建筑时期。

第二节 发展分期1、传入期(19世纪中叶—19世纪末)2、形成期(19世纪末—20世纪20年代末)3、繁盛期(20世纪20年代末—30年代末)4、夭折期(20世纪30年代末—40年代末)第二章 中国近代城市的发展第一节 概述一、鸦片战争以前中国城市的特点(1)中国城市都是封建社会型的城市。

(2)绝大部分城市是地主封建统治者以及一些商人、手工业者的聚居地。

(3)城市大部分是消费性的。

(4)城市的功能结构简单,平面形式沿袭着封建社会的城制,城市的建筑面貌也完全是中国传统的形式。

二、鸦片战争以后中国城市的发展与变化鸦片战争以后,中国近代城市的发展由于社会所发生的剧烈变动,而产生急剧的变化。

中国城市的变化开始于第一个不平等条约——中英《南京条约》及其补充条约。

其结果:香港被强行割让给英国侵略者;广州、厦门、福州、宁波、上海被强行开放为通商口岸:上海、广州被划定“租界”。

继后,从沿海到内地,约70多座城市被强迫开辟为殖民地式或半殖民地式的商埠城市。

19世纪40年代,外国资本家已在各通商口岸建立近代工商业企业。

60年代,清政府洋务派曾一度兴办近代军事工业和民用工业。

70年代以后,中国民族资本近代企业也开始产生。

由于工矿、商业、交通事业的发展,一些新兴的资本主义工商业城市先后在沿海和沿江地区形成并发展起来。

此外,社会经济和政治的变动,又促使原来的封建旧城市逐渐地发生变化,旧的城区衰落了,新的城区在成长。

第二节 近代城市发展的两大类型中国近代城市的发展变化,大致可分为两大类型:1、第一类:由于帝国主义侵略、外国资本的输入,或由于中国民族资本的发展,而产生较大变化或新兴起的城市。

属于这类城市的有:A、 帝国主义国家侵占的城市。

中国近现代建筑发展史

中国近现代建筑发展史

中国近现代建筑发展史可以追溯到19世纪末期,随着西方建筑风格和技术的引进,中国的建筑开始逐渐进入现代化时代。

在20世纪初期,中国的建筑师开始在国内推广现代建筑风格,如欧洲的新古典主义和现代主义等。

1911年辛亥革命后,中国开始逐渐步入民主化和现代化的轨道,建筑业也随之发生了巨大变化。

新政权开始重视城市建设和公共设施建设,如广场、公园、学校、医院、图书馆等。

这些公共设施的建设采用了现代化建筑风格,如北京图书馆、南京大学的红楼、复旦大学的图书馆等。

1949年中华人民共和国成立后,政府更加注重建筑业的发展,建筑师开始探索中国传统文化与现代建筑相结合的道路。

而且,建筑师们也积极参与国家基础设施和重大工程的建设,如长江大桥、武汉长江隧道、北京大学医学部等。

改革开放以来,建筑业得到了飞速的发展。

中国的城市化进程加快,城市建设进入了高峰期。

建筑师们在设计和施工中,大力借鉴国际先进经验和技术,加强了对自然环境、文化传承和人文关怀的重视。

一些标志性建筑如北京鸟巢、上海环球金融中心、广州塔等,成为了中国现代建筑的代表作品。

总之,中国近现代建筑发展史,是一个逐步向现代化进化的过程。

建筑师们在拓宽视野、提高技术、强化文化自信等方面,不断探索和创新,为中国的建筑事业做出了卓越的贡献。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

近代部分第十章近代中国建筑发展概况一、19世纪中叶到19世纪末从1840年鸦片战争开始,中国进入半殖民地半封建社会,中国建筑转入近代时期,开始了近代化的进程。

鸦片战争后,清政府被迫签订一系列不平等条约。

1842年,开放广州、厦门、福州、宁波、上海五个通商口岸。

到1894年甲午战争前,开放的商埠达24处,在客观上带来了资本主义的生产方式和物质文明。

外国资本主义的渗入和中国资本主义的发展,引起了中国社会各方面的变化。

随着封建王朝的崩溃,结束了帝王宫殿、园囿的建筑历史。

颐和园的重建和河北最后几座皇陵的修建,成了封建皇家建造的最后椅披工程。

中国古代的木构架建筑体系,在官工体系中终止了活动,而在民间建筑中仍然在不断地延续。

由于本时期新疆、东北农业的开展,大量内地人口的迁徙,以及甘肃、云南、贵州等少数民族地区农业、手工业的发展,形成了民族间、地域间的本土建筑交流。

本时期城市的变化主要在通商口岸,一些租界和外国人居留地形成了新城区。

这些新城区内出现了早期的外国领事馆、银行、商店、工厂、仓库、教堂、饭店、俱乐部和洋房住宅。

这些殖民输入的建筑以及散布于城乡各地的教会建筑是本时期新建筑活动的主要构成。

他们大体上是一二层楼的砖木混合结构,外观多为“殖民地式”或欧洲古典式的风貌。

总的说来,本时期是中国近代建筑活动的早期阶段,新建筑无论在类型上、数量上、规模上都十分有限,但它标志着中国建筑开始突破封闭状态,迈开了现在转型的初始步伐,通过西方近代建筑的被动输入和主动引进,酝酿着近代中国新建筑体系的形成。

二、19世纪末到20世纪30年代末1895年《马关条约》的签订,迫使中国接触了机器进口的禁令,允许外国人在中国就地设厂、从事各项工艺制造。

甲午战争后,民族资本主义有了初步发展。

清政府在190年和1906年推行“新政”和“预备立宪”。

这些政治改革带动了新式衙署、新式学堂等官办新式建筑的需要。

引进西方近代建筑,成为中国工商企业、宪政变革和城市生活的普遍需求。

显著推进了各类建筑的转型速度。

早期赴美和日本学习建筑的留学生,相继在20年代初回国,并开设了最早的几家中国人的建筑事物所,诞生了中国建筑师队伍。

1923年,苏州工业专门学校设立建筑科,买出了中国人创办建筑学教育的第一步。

在这样的历史背景下,中国近代建筑的类型大大丰富了。

居住建筑、公共建筑、工业建筑的主要类型已大体齐备,水泥、玻璃、机制砖瓦等建筑材料和钢筋混凝土结构。

到20世纪20年代,近代中国的新建筑体系已经形成,并在这个发展基础上,从1927年到1937年的10年间,达到了近代建筑活动的繁盛期。

三、20世纪30年代末到40年代末从1937年到1949年,中国陷入了持续12年之久的战争状态,近代化进程趋于停滞,建筑活动很少。

抗日战争期间,国民党政治统治中心转移到西南,全国实行了战时经济统制。

一部分沿海城市的工业向内地迁移,四川、云南、湖南、广西、陕西、甘肃等内地省份的工业有了一些发展。

近代建筑活动开始扩展到这些内地的偏僻县镇。

但建筑规模不大,除少数建筑外,一般都是临时性工程。

40年代后半期,通过西方建筑书刊的传播和少数新回国建筑师的影响,中国建筑界加深了对现代主义的认识。

梁思成于1947年在清华大学营建系实施“体形环境”设计的教学体系,为中国的现代教育撒播了种子。

只是处于在国内战争环境中,建筑业极为萧条,现代建筑的实际机会很少。

总的说来,这是近代中国建筑活动的一段停滞期。

第十一章近代中国城市建设一、近代中国的城市转型经过封建社会漫长的历史发展,到了明清时期,我国形成了都城、省城、府城、县城、镇五级行政中心组构的城镇体系。

著名的城镇有河南朱仙镇、广东佛山镇那样的商业市镇和江西景德镇、湖北汉口镇那样的手工业市镇,但是总的数量有限,在闭关自守政策的约束下,城镇经济长期处于相对封闭的发展之中,整个城市体系陷于相对停滞、缓慢发展的状态。

从19世纪中叶开始,中国迈出了近代城市化和城市近代化的步伐。

城市数量、城市分布、城市规模、城市功能、城市结构和城市性质都出现明显的变化。

主要表现在以下几个方面:1、通商开埠从1842年《中英南京条约》开辟了五口通商,到1924年自行开放蚌埠为止,中国近代开放的口岸共112个。

主要分布在东南沿海地区、长江中下游地区和华北地区。

这些开放的口岸,大多数是通过不平等条约而被迫开放的,称为“约开口岸”;少数是中国政府自动开放的,称为“自开口岸”。

“约开口岸”的情况比较复杂,有的属于租界型开埠,如上海、天津、汉口、厦门、广州等;有的属于租借地、附属地型开埠,如青岛、大连、哈尔滨等;有的约开口岸并没有开辟由外国人掌管行政权的租界,而是设立仍有中国政府管理的“外国人居住区”,如宁波、福州、烟台、营口等。

“自开口岸”也称“通商场”,是为振兴商务而采取的开放措施,是为避免被迫开辟租界而采取的主动开放对策,是一种自行划分的、由中国政府管理的外国人拘留贸易区。

这些“约开”、“自开”的通商口岸,成了近代中国的开放性市场。

也成为中国近代城市转型的先导和先知。

2、工矿业发展中国近代早期工业有外资企业、民办工业和洋务工业。

洋务运动从19世纪60年代到1894年甲午战争前,共兴办军事企业21个,民用企业40个。

甲午战争后还创办了一些厂局。

著名的有江南制造总局、金陵机器制造局、天津机器制造局、马尾船政局、开平矿物局、汉阳铁厂等。

这些企业在中国近代化的起步中,起到了开创性的作用。

甲午战争失败后,中国被迫签订《马关条约》,允许外国人在中国通商口岸设立工厂,列强由此取得在华合法的设厂劝。

随后又通过诸多协议、合同,攫取在华的矿山开采权,仅1895——1913年,外资设立的重要厂矿就达到136家。

中国民族资本企业也早在甲午战争后有了初步发展,并在一战期间,趁洋货进口见的机遇,得到空前发展。

民族资本企业的非采矿企业,也有半数左右集中在通商口岸城市,他们同样成为推进口岸城市和非口岸城市转性的有力因素。

3、铁路交通建设1876年,英商在上海的吴淞铁路通车,这是中国土地上出现的第一条营运铁路。

1881年,洋务派经办的、用于运玫的唐胥铁路建成,宣告中国第一条自建铁路的诞生。

1889年,清政府发布上谕,正式批准兴办铁路,并指定了官办铁路、借债筑路的政策,批准成立了中国铁路总公司,由此出现中国近代第一个铁路建设高潮。

1928年,国民党南京政府在“振兴实业”的旗号下,指定了铁路建设计划和中外合资筑路的政策。

浙赣铁路、粤汉铁路、陇海铁路等重要铁路干线和钱塘江大桥、南京铁路轮渡等重要铁路工程的相继建成,形成中国近代第二次铁路建设高潮。

二、近代城市的主要类型从近代城市化和城市近代化的角度来看,新转型的城市大体上可以归纳为主体开埠城市、局部开埠城市、交通枢纽城市和工矿专业城市四个主要类型。

1、主体开埠:主体开埠城市是以开埠区为主体,这是近代中国城市中开放性最强,近代化最显著的城市类型。

它明显地分为两大型:一种是多国租界型,如上海、天津、汉口等,另一种是租借地、附属地型,如青岛、大连、哈尔滨等。

多国租界型城市的最大特点就是辟有多国租界。

如上海有公共租界和法租界,天津有英、法、德、日、俄、比、意、奥八国租界,汉口也有英、德、俄、法、日五国租界。

租借地、附属地型城市都是随着租借地、附属地的开辟而建立的。

青岛是1898年中德签订《胶奥租界条约》而建立的,褡大连是1898年中俄签定《旅大租借地条约“而建立的。

这两地都属于海湾租界地城市。

哈尔滨则是1898年中俄签定《东省铁路公司续订合同》作为铁路附属地城市而建立的。

这些城市都制订过适应殖民利益需要的城市规划,都进行过通盘的、整体有序的城市建设,都成为区域性的商贸中心和水陆交通枢纽,城市建设都接近租界国当时所达到的近代化、现代化水平,建筑风貌都带有租界国当时所流行的风格。

他们也都发展成为中国近代重要的大城市。

2、局部开埠:局部开埠城市不像上海、天津、汉口那样由大片的多国租界构成城市主体,也不像青岛大连、哈尔滨那样形成全城性的整体开放。

它只是划出特定地段,开辟面积不很大的租界居留区、通商场,形成城市局部的开放。

在近代中国一百多座“约开”和“自开”的口岸中,这种局部开埠城市占了很大数量,济南、沈阳、重庆、芜湖、九江、苏州、杭州、广州、福州、厦门、宁波、长沙等,都属于这一类。

3、交通枢纽城市:中国近代有一类城市是因为铁路建设而成为新兴的铁路枢纽城市回水陆交通枢纽城市。

如河南的郑州、河北的石家庄、安徽的蚌埠、江苏的徐州、陕西的宝鸡等。

郑州地处中原腹地,铁路未修筑前,郑州一直保持着明朝以来的旧城格局,没有近代工业,商业也不发达,人口仅两万余人。

1897年芦汉铁路开工修筑。

1906年京汉铁路通车。

1909年陇海铁路建成与京汉铁路在郑州城西交轨。

由此郑州成为中国南北与东西两条铁路的交汇点而得以崛起。

石家庄原来不过是个人口百户的小村庄,1900年京汉铁路修筑到此,设一小站。

1903年正太铁路建成,石家庄成了京汉、正太两条铁路的交汇点而得以崛起。

蚌埠位于安徽北部淮和中游,原始凤阳府书下的一个小镇,以盛产河蚌出名。

小镇仅有500户人家,镇上只有一条小街。

1912年黄河大桥建成,津辅铁路全线通车。

蚌埠成为津辅铁路与淮河的交汇点,陆路南通沪宁,北达京津,成了淮盐的集散地,成了皖北、豫东粮食、土特产与日用工业品的转运站。

4、工矿专业城市:工矿专业城市分为工业城市和矿业城市。

矿业城市分布在富矿地区。

由于近代工业、航海业和铁路交通的兴起,对煤的需求增加,因此煤矿城市所占的比例最多。

著名的城市有河北的唐山、台湾的基隆、山西的阳泉、河南的焦作、江西的萍乡和辽宁的阜新、抚顺、本溪。

工业城市的奇怪矿比较复杂,大多数的工业中心都不是形成单一的工业城,而是集中在商阜口岸,与商贸中心、金融中心、行政中心或交通枢纽相结合,组构成复合型的大城市,只有少数由民族资本集中投资的工业,如无锡、南通等形成了颇有他色的工业城市。

第十二章建筑类型与建筑技术一、居住建筑近代中国的居住建筑,可以分为三大类别:一是传统住宅的延续发展,在广大的弄春、集镇、偏僻地方的县城,少数民族聚居的城乡和一部分大中城市的旧城区中,仍然继续着旧的传统民居的建筑方式。

二是从西方国家传入和引进的新住宅类型,主要分布在大中城市中,有独户型住宅、联户型住宅、多层公寓、高层公寓等。

三是由传统住宅适应近代城市生活的需要,接受外来建筑影响而糅合、严谨的新住宅类型,如里弄住宅、居住大院和其他侨乡住宅形式。

外来移植的住宅主要是通过外国移民输入和建筑师引进的国外各类住宅形式,早期多为独户型和联户型。

独户型住宅也称独院式住宅,有高标准和普通标准两类。

高标准的独院式住宅通称花园洋房,最初多为外国人居住,在1900年左右出现于各大城市。