王维《终南山》教案2

2017-2018学年语文版必修二 终南山 学案

《终南山》学案自主预习学习目标1.了解盛唐的山水田园诗派。

2.把握王维山水诗“诗中有画,画中有诗”的特点。

3.体会王维山水诗中流露出的精神追求。

作者简介王维,字摩诘,701年生,761年逝世,祁(今山西祁县)人。

唐朝著名诗人、画家,与弟缙并以词学知名。

天宝十五年(755)安禄山叛军攻陷长安,曾拘摩诘于洛阳普施寺,授以给事中。

后官至尚书右丞,世称王右丞。

“山水田园诗”山水田园诗,源于老庄哲学,成于东晋陶渊明,继于南朝“大谢(谢灵运)小谢(谢眺)”,盛于唐代王(王维)孟(孟浩然)。

山水田园诗以描绘秀丽的山光水色,和谐的田园生活为主要内容,寄托了作者因怀才不遇,或愤世嫉俗,或厌恶官场,或清贫自守而宁愿隐身山林,啸傲烟霞,自由自在,无拘无束的生活愿望。

王维的这类诗的题材代表了唐代山水田园诗创作成就。

课前准备1、课前准翻译整首诗歌,描述终南山的景色。

2、在作品中作者都运用了哪些修辞手法?体现了终南山的什么特点?3、作者是按照什么样的顺序来描摹景物的?新知学习1.分析诗歌的写作特点。

2.分析诗歌“诗中有画,画中有诗”的特点。

3.分析诗歌所体现的思想感情。

4.拓展探究以终南山为例,谈王维山水诗歌的艺术特征。

《登幽州台歌》《终南山》课程训练一、给下列加点的字注音①怆.然()②海隅.()③流涕.()④青霭.()⑤众壑.()⑥樵.夫()二、解释下列加点字词的意思①怆然..:_____________②青霭..:_____________③阴晴众壑殊.:______三、课内同步阅读1.《登幽州台歌》这首诗,作者通过哪几个字词表达了内心的悲怆感的?2.“白云回望合,青霭入看无”为写景名句,它描绘了怎样的一种景象?四、课外拓展阅读阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

(8分)雨后池上刘颁一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

(1)简析这首诗是怎样写雨后池塘水面的平静的。

(4分)答:(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。

王维《终南山》教案2

1、王维的诗挖掘的地方很多,诗画,乐理都可以讲,但《终南山》我这次就抓住意境美和情感美二点,在情感美中突出了王维诗的佛性和禅理,一贯到底,最后谈感悟,与专业融通,与现实融通,达到了融通的要求,也很合情理,顺其自然。

2、时间有些紧,在讲感悟时学生的发言很踊跃,也很能融通到自己专业和现实,就是没能展开的再多一些,原来想了很多,时间没有了。

3、作业用画面配诗,进一步学习王维的诗,感受王维的魅力所在,这是学习的好方法。

教学

资源

多媒体,黑板,教案等备课和上课资料

教学

活动

流程

教学步骤与内容

教学组织形终南山》引入本诗。

本课重点学习这首诗的两美:意境美、情感美。

展示课外准备情况

学生诵读,老师引入

符合诗歌多诵读多体会感悟的要求

一、意境美

由诵读《终南山》导入

用优美的终南山的地理风景画,通过四联八句诗的分析,鉴赏《终南山》意境。

识记

理解

应用

分析

综合

读懂诗歌,感受诗歌壮阔清远的意境

√

√

√

√

了解诗歌所用的艺术表现手法

√

√

√

理解诗人所抒发的思想情感

√

√

√

√

√

教学

场景

设计

因为是诗歌,诵读是最好的方法。所以一开始请一个朗诵好的同学诵读《终南山》,体会诗歌的美感,就此导入诗歌,在具体分析时融入终南山的美景、地理位置的图片,更直观形象,效果显著。

老师主讲并归纳

讨论法,学生相互发表自己的看法

把王维的经历和王维的诗相联系,真正理解和把握诗人的禅学思想和诗中表达出的情感思想

与现实相联系,谈出自己的理解和感悟。学生讲的不一定全面,但会学到些,明白些人生道理。

终南别业 (王维)教案

终南别业 (王维)教案终南别业 (王维)教案终南别业是唐代著名诗人王维的一首山水田园诗。

该诗以描绘终南山的景色为主线,通过细腻的描写来表达诗人内心世界的愉悦和领悟。

本教案将结合该诗的主题、结构和语言特点,为教师提供教学参考和辅助材料。

一、教学目标1. 理解并准确表达终南别业这首山水田园诗的主题和情感。

2. 分析和理解诗歌的结构和语言特点。

3. 培养学生对自然景物的观察力和感受力,提升审美品味。

二、教学重点与难点1. 重点:理解诗歌的主题和情感,分析诗歌的结构和语言特点。

2. 难点:体会诗歌中对自然景物的描绘和诗人的情感表达。

三、教学准备1. 诗歌《终南别业》的拓片或者插图。

2. 诗歌《终南别业》的复印件。

四、教学过程步骤一:导入1. 准备一张终南山的图片或插图,让学生观察图片,讨论终南山的特点、美丽之处。

2. 引导学生思考:你们喜欢大自然的山水风景吗?为什么?步骤二:理解诗歌主题1. 分发《终南别业》的复印件,让学生默读。

2. 引导学生回答以下问题:a. 这首诗主要描写了什么事物?b. 诗人的心情是怎样的?c. 诗歌主题是什么?为什么这样认为?步骤三:分析诗歌结构和语言特点1. 引导学生观察诗歌的整体结构,并回答以下问题:a. 这首诗由几个句子组成?有什么特点?b. 诗歌的押韵方式是什么?c. 有没有什么重复或对比的修辞手法?步骤四:感受诗歌情感表达1. 请学生闭目,并在心中想象终南山的景色。

2. 学生个人写下自己在心中勾勒出的终南山景色,并配以适当的形容词和修辞手法。

3. 学生互相交流自己的描写,分享彼此的感受和情感。

步骤五:总结与拓展1. 引导学生总结终南别业这首诗的主题、情感和描写手法。

2. 可以让学生用自己的话再写一篇关于终南山的乡村风景的诗歌,表达自己的情感和观点。

五、教学延伸1. 邀请学生到户外进行郊游,观察自然景物,感受大自然的美妙与宁静。

2. 让学生尝试写一篇山水田园诗,表达他们的情感和观察。

终南山(王维)教学设计

终南山(王维)教学设计终南山教学设计一、教学目标1. 通过学习《终南山》这首古文诗,学生能够理解作者对自然景色的描绘,感受到大自然的美妙与壮丽。

2. 培养学生欣赏古文的能力,提高学生的阅读理解能力和语言表达能力。

3. 培养学生的审美情趣,增强对自然环境的热爱。

二、教学过程1. 导入(5分钟)教师可以通过投影或给学生展示一些相关的山水图片,引导学生回忆和感受山水之美。

2. 阅读理解(15分钟)教师在黑板上或投影上展示《终南山》的全文,并带领学生一起朗读。

然后,教师可以提问以下问题:- 诗中主要描绘的是什么地方?- 描述终南山的诗句有哪些?请学生逐句解读。

- 诗中作者对终南山的情感是怎样的?3. 分组讨论(10分钟)将学生分成小组,每个小组根据自己的理解和感受,共同讨论以下问题:- 通过作者对终南山的描写,你能感受到哪些美好的事物或情感?- 终南山的景色对人们有什么样的影响?4. 个人写作(15分钟)请学生根据自己的理解和感受,写一篇短文表达自己对《终南山》的理解和感受。

要求学生用自己的语言,将美好的感受写出来。

5. 分享交流(10分钟)请几位学生将自己写的文章读给全班同学听。

其他同学可以提出自己的评论和建议,共同讨论。

6. 创作画册(30分钟)将学生分成小组,每个小组选择自己感兴趣的一段诗句,并用插图的形式将其中的意象描绘出来,制作成一本小小的画册。

7. 展示与评价(10分钟)每个小组将自己的画册展示给全班同学观赏,并进行评价和点评。

三、教学评价1. 教师可以通过学生的朗读和讨论表现、个人写作以及画册的创作与展示来评价学生对《终南山》的理解和表达能力。

2. 学生之间的分享和交流也是评价的重要依据。

四、教学延伸1. 可以让学生选取自己喜欢的古文诗进行欣赏和表演,培养学生对古代文化的了解和兴趣。

2. 组织学生进行户外写生活动,让学生能够亲身感受自然的美妙,并通过写作的方式表达自己的观察和感受。

五、教学资源1. 展示山水图片的投影仪或幻灯片。

终南山王维教案

终南山王维教案教案标题:终南山王维教案教案目标:1. 通过学习王维的《终南山》诗歌,学生将了解和欣赏中国古代文学的优秀作品。

2. 培养学生对自然景色的观察和感受能力。

3. 帮助学生提高阅读理解和写作能力。

教案步骤:引入:1. 利用图片或视频等多媒体资源展示终南山的美景,引起学生的兴趣和好奇心。

2. 通过提问,激发学生对自然景色的感受和想象力,如:“你们见过终南山吗?它有什么特点?你们对终南山有什么期待?”阅读和理解:1. 分发《终南山》诗歌的课文给学生,让他们先静读一遍。

2. 引导学生在阅读过程中注意诗歌的意境、表达方式和修辞手法。

3. 分组讨论,学生之间交流对诗歌的理解和感受。

4. 整个班级共同探讨诗歌的主题和作者的意图。

写作活动:1. 要求学生以终南山为主题,写一篇短文。

2. 引导学生思考终南山给他们带来的感受和启发,帮助他们组织思路。

3. 提供一些写作指导,如使用形象生动的词语、运用比喻和拟人等修辞手法。

4. 学生完成写作后,可以进行互相交流和修改,提供反馈和建议。

评估:1. 通过学生的写作作品,评估他们对终南山的理解和表达能力。

2. 可以根据学生的写作内容、语言运用和表达准确性进行评分。

3. 鼓励学生互相分享他们的作品,并进行同伴评价,以促进学生之间的学习和合作。

拓展活动:1. 邀请学生在课堂上朗读自己的作品,分享自己对终南山的感受。

2. 利用多媒体资源展示其他与自然景色相关的诗歌作品,扩展学生的文学视野。

3. 组织学生进行户外写作活动,让他们亲身感受自然景色,并将其融入到自己的作品中。

教案结束语:通过本教案的学习,学生将不仅仅了解和欣赏王维的《终南山》诗歌,还能培养自己对自然景色的观察和感受能力。

同时,通过写作活动,学生将提高阅读理解和写作能力,进一步发展他们的创造力和表达能力。

希望学生们能够在本次学习中获得乐趣,并受到启发。

《终南山》教学设计

《终南山》教学设计终南山自古以来就是我国著名的山脉之一,它不仅自然景观优美,还有着悠久的历史文化积淀。

在语文课堂上,老师可以通过讲授《终南山》这篇古诗,让学生了解终南山的自然景观,体会作者对大自然的赞美之情,感受中国山水诗的特点,增强爱国情怀。

【教学目标】1.了解终南山的自然特点,领悟作者表达对大自然深刻的感受。

2.理解中国古代山水诗的特点及其对当代文学的影响。

3.鼓励学生喜欢山水文化、热爱中国传统文化、培养陶冶情操的能力。

【教学内容】1.《终南山》全文诵读导读,梳理古诗脉络,引领学生了解诗歌大意,体味诗歌语言的魅力。

2.通过讲解尺调和律诗韵律的基本概念、特点和作用,解读《终南山》整篇古诗的结构及韵律特点。

3.深入浅出地讲解“景中有人,情人自有天理”、“近山花径远人家”等词句的表述意义、文化内涵和语言特色。

4.结合《终南山》这篇诗歌,讲述自然景观的美、人与自然的关系、中国古代山水诗的特点等内容,启发学生通过自然景观走进古典诗歌,领略自然之美。

【教学方法】1.诵读教学法:让学生反复诵读《终南山》这篇古诗,培养学生投入感与艺术感。

2.讲解教学法:通过讲解古诗脉络、文化内涵、语言特点等方式,让学生深刻理解《终南山》的写作特点。

3.听说互动教学法:通过对话、讨论等方式,互动探讨学生对中国古诗词的看法和体会,发掘学生的思维潜能。

【教学步骤】1.导读老师先唱一遍《终南山》全文,并把诗的脉络、艺术特点简单讲解一下。

然后请学生跟着老师一起朗读此诗,体味其语言美感和意境韵味。

2.尺调和律诗韵律的讲解老师利用PPT等多媒体工具,结合中国古代文论的相关知识,对尺调和律诗韵律的 basic concepts、types、 characters 和functions 进行讲解,营造课堂气氛。

3.诗歌分析通过对根据诗歌间奏和各句词语特点进行的分析,让学生对《终南山》这篇古诗有一个清晰而全面的把握,更好地理解其艺术价值和思想深意。

《终南山》教学设计

《终南山》教学设计教学目标:1. 了解《终南山》这首诗的背景和作者。

2. 理解和掌握《终南山》中的词汇和句子结构。

3. 分析《终南山》的主题和意境。

4. 提高学生的鉴赏能力,培养学生的文学素养。

教学内容:1. 介绍《终南山》的背景和作者。

2. 分析《终南山》的词汇和句子结构。

3. 探讨《终南山》的主题和意境。

4. 进行诗歌鉴赏和讨论。

教学过程:引入:1. 引导学生回顾、复习唐诗的特点和传统文化的重要性。

2. 提问:“你们听说过《终南山》吗?它是谁写的?说说你们对它的了解。

”导入:1. 介绍《终南山》的背景和作者:- 《终南山》是唐代诗人王之涣创作的一首诗,被誉为“终南种子诗之首”。

- 王之涣是唐代文学家、政治家,他的诗歌以其广泛的题材和优美的语言脱颖而出。

2. 分析《终南山》的词汇和句子结构:- 分段阅读诗歌,解释生僻词汇和句子结构。

- 引导学生理解诗歌中的意象和押韵手法。

3. 探讨《终南山》的主题和意境:- 分组讨论诗歌的主题和意境,每组选择代表发言。

- 引导学生理解诗歌中的自然景观与人生哲理的关联。

4. 进行诗歌鉴赏和讨论:- 配合教师朗读或播放《终南山》的音频进行整体欣赏。

- 学生自由在课本或网上找到自己喜欢的一句诗句,进行朗诵和分享。

总结:1. 结合课堂讨论,总结《终南山》这首诗的主题和意境。

2. 总结诗歌的特点和意义。

拓展加深:1. 引导学生研究更多王之涣的诗歌作品,比较其风格和主题。

2. 布置阅读任务,要求学生读相关的唐诗词,并选择自己喜欢的一首进行欣赏和分享。

评价反馈:1. 针对课堂表现,给予学生积极的评价和反馈。

2. 鼓励学生在下次课堂中积极参与讨论。

语文版必修二《终南山》word教案

《终南山》教课设计教课目的1、认识并且能掌握古典诗歌的基本知识。

2、经过诗歌的朗读与品尝,领会古典诗歌之美。

说明:周汝昌先生以前说过:“永久不要忘掉,我国诗词是中华民族的汉语文学的高级形式,它们的全部特点特点,都一定溯源于汉语文的极大的特点特点。

忘掉了这一重点,诗词的好多的艺术赏识问题都将没法理解,也无从谈起。

”因此赏识诗歌也一定认识汉语文自己的很多特点,这也是诗歌的特点。

诗歌之美有哪些呢?我认为起码有:语言美、感情美、意蕴美、哲思美等。

在详细的教课过程中,也希望讲课教师能从汉语言文字自己的特点去宏观地掌握、鉴赏诗歌,千万不要现代文是现代文、古典诗词是古典诗词、割裂地进行教课。

教课重点与难点1、重点:能透过诗歌表面的文字,深入领会诗人的感情、诗歌的美感。

2、难点:由于是古典诗词,因此只有能打破古典诗词必需的知识、包含诗歌创作的背景等知识,才能真实掌握精华。

说明:语文学习需要感情体验,但学生缺乏丰富的感情体验,因此要认识作者诗词创作时的丰厚感情也许会有一些距离,因此教师在教课过程中需要必需并且奇妙的指引方式,才能尽可能地拉近学生与诗人之间的距离。

教师不单需要奇妙有效的教课方法与技巧,也需要比较充足的有关知识,假如自己不可以吃透课文文本,就很难真实有效地指导学生吃透文本。

教课过程教课环节一、导入:力争找到奇妙的打破点.天我们要学习律诗。

在课前预习的基础上,你最喜爱什么?学生各抒己见,不论喜爱哪一国都能够,重点是要言之成理、言之有物。

由于是首次接触,因此不求八面玲珑,只需答出一两点即可。

立足于学生自己的兴趣,比教师强行地给予更能激发他们自己的能动性。

二、从学生广泛最喜爱的一首律诗进入文本。

王维其人的介绍:①王维为何字“摩诘”?②王维与陶渊明比较。

学生的课前预习就能够是对“其人”“其事”的资料查阅。

因此,第①个问题,关于学生来说应当不可问题。

第②个问题的剖析,则需要教师的点拨。

相同是归隐,王维与陶渊明堪称两种不一样方式的归隐。

终南山(王维)教案

终南山(王维)教案教案:终南山(王维)【教学目标】1. 了解王维及其代表作品《终南山》的背景和特点。

2. 分析《终南山》的诗意和意境。

3. 提高学生的诗歌鉴赏能力,培养他们对自然景观的感知和审美情趣。

【教学内容】王维是唐代著名诗人,以描绘自然山水风景而闻名。

他的《终南山》是其代表作之一,通过山水的描写表达了诗人对大自然的热爱和倾慕。

【教学步骤】一、导入1. 引入问题:你们对王维有了解吗?你们对他的诗有什么印象?2. 回顾之前学过的唐诗,特别是描写自然景观的部分,引导学生思考自然对于诗人的意义。

二、学习课文1. 让学生诵读诗歌,并理解诗歌的基本内容和意图。

2. 分析《终南山》的诗意和意境,引导学生思考诗人想要表达的情感和思想。

3. 细读诗歌,理解诗歌中的隐喻和比喻手法,以及用词的精准和形象的描绘。

三、诗歌鉴赏和情感体验1. 在学生的帮助下,找出诗歌中最有意境和感染力的句子,并进行解读。

2. 让学生用自己的语言描述自然景物带给他们的感受和情感。

3. 鼓励学生运用诗歌中的修辞手法,写出自己对大自然的赞美之词。

四、拓展延伸1. 分组讨论其他描写自然景观的诗歌,比较不同诗人的风格和表现手法。

2. 邀请学生分享自己所感受到的美丽自然风景,通过图片、视频等形式展示。

3. 探讨自然保护的重要性,引导学生关注环境问题,并提倡保护自然的意识和行动。

【教学反思】通过对王维的《终南山》的教学,学生们能够更好地理解和感受到诗歌中所描绘的自然风景。

通过诗歌的鉴赏和情感体验,学生在课堂上培养了对自然景观的审美情趣,并引导他们关注和保护环境的责任。

同时,通过拓展延伸的部分,学生们也能更广泛地了解其他描写自然景观的诗歌作品,进一步提高了他们的诗歌鉴赏能力和文学素养。

大学教案王维终南山

教学对象:大学中文系学生教学目标:1. 了解王维的生平及其在唐代文学中的地位。

2. 掌握《终南山》这首诗的基本内容和艺术特色。

3. 培养学生对自然山水的审美情趣和文学鉴赏能力。

4. 深入理解诗歌中所蕴含的哲理和人文情感。

教学重点:1. 《终南山》诗歌的艺术特色。

2. 诗歌中自然景观与人文情感的交融。

教学难点:1. 如何引导学生深入理解诗歌中的哲理和人文情感。

2. 如何结合王维的生平和创作背景,帮助学生更好地把握诗歌意境。

教学准备:1. 王维生平及创作背景资料。

2. 《终南山》诗歌全文及相关注释。

3. 诗歌赏析视频或图片资料。

教学过程:一、导入1. 介绍王维的生平及其在唐代文学中的地位,激发学生对王维诗歌的兴趣。

2. 提问:你们对《终南山》这首诗有什么印象?二、诗歌赏析1. 朗读诗歌,让学生初步感受诗歌的韵律美和意境美。

2. 分析诗歌的艺术特色:a. 首联:运用夸张手法,描绘终南山的高大壮丽。

b. 颔联:通过白云和青霭的描绘,表现山中的变幻莫测。

c. 颈联:以“分野”、“阴晴”等词汇,描绘山中的多样景象。

d. 末联:通过“隔水问樵夫”的细节描写,表现诗人对山中美景的喜爱。

3. 结合王维的生平和创作背景,深入理解诗歌的意境:a. 王维一生多次游览终南山,并在山中隐居修禅,对自然山水有着深厚的感情。

b. 诗歌中蕴含的哲理:人生如梦,世事如幻,唯有自然山水永恒不变。

三、课堂讨论1. 学生分组讨论:a. 如何理解诗歌中的自然景观与人文情感的交融?b. 如何欣赏这首诗的韵律美和意境美?2. 各组代表发言,教师点评。

四、作业布置1. 深入阅读《终南山》,结合自己的感受,写一篇赏析文章。

2. 搜集有关王维的诗歌作品,了解其诗歌风格。

五、总结1. 总结《终南山》这首诗的艺术特色和哲理内涵。

2. 强调诗歌鉴赏的重要性,鼓励学生在日常生活中多关注自然山水,提升审美情趣。

教学反思:本节课通过诗歌赏析、课堂讨论等形式,帮助学生深入理解《终南山》这首诗的艺术特色和哲理内涵。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(一)、首句通过直观的画面美,解读分析,用夸张的笔调介绍了终南山的高大,辽远。

(二)颔联主要跟着作者去游山,来到了云雾缭绕的山中那真切动人的感受。王维就用了五个字勾画出一个驰骋想象的广阔天地,对仗互文手法的运用。

(三)颈联诗人立足于“近天都”的“中锋”看到了“阴晴众壑殊”的全景图,千山万壑的晦明变化,光色变幻的万千气象,诗人以画法入诗,于尺幅之中蓄万里之势。诗中有画的诗风展开。

了解诗歌所用的艺术表现手法

理解诗人所抒发的思想情感。

简析目标设定依据

本单元是古典诗歌学习单元,从汉乐府民歌、古体诗到近体诗。《终南山》就是一首律诗,通过分析品味诗歌感受诗歌的意境,在此基础上理解作者写作诗歌的情感并对自己的感悟。只有这样才能基本把握古典诗歌的魅力所在。

教学

要求

知识&技能

重点

难点

目 标 达 成 度

1、和学生专业相融通,怎么做好工作,静下心来做事,心细严谨。

2、就现实社会谈谈感悟

3、就学习和如何做人方面,王维给我们的启示等等,拓展出来。

老师首先播放一段视频《心灵之道》让学生感知禅理,接着分析《终南山》所表达的禅学思想,并就此再举十几首王维的诗,感受这种思想。

老师提出几个问题共思考,请同学们来讨论回答

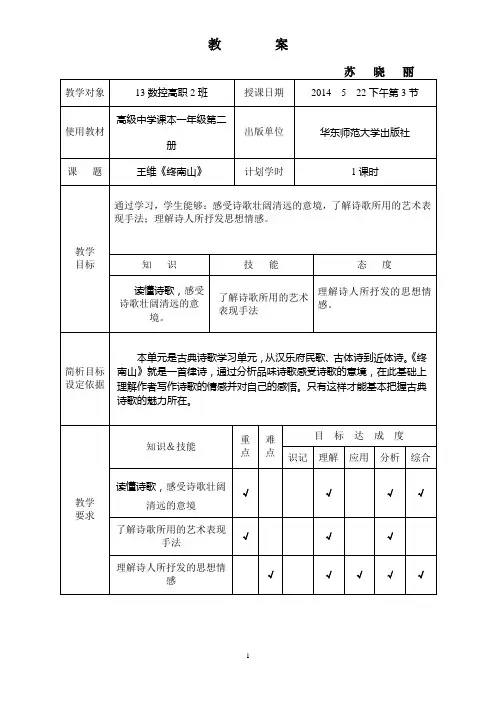

教案

苏晓丽

教学对象

13数控高职2班

授课日期

2014522下午第3节

使用教材

高级中学课本一年级第二册

出版单位

华东师范大学出版社

课题

王维《终南山》

计划学时

1课时

教学

目标

通过学习,学生能够:感受诗歌壮阔清远的意境,了解诗歌所用的艺术表现手法;理解诗人所抒发思想情感。

知 识

技 能

态 度

读懂诗歌,感受诗歌壮阔清远的意境。

老师每联设计几个问题,以学生问答形式完成分析

提问法,互动分析法

了解全诗的内涵,王维的诗风,画面的意境美。

教学活动流程

三、情感美

1、这首《终南山》,诗人到底要表达什么情感?

2、这情感又是怎样与诗歌融合在一起的?

3、走进王维

4、诗情与佛心相照应,感受王维诗中的禅理,归纳诗中所表达的情感。

四、感悟

理解了王维和他的诗,同学们有什么感悟啊?诗歌,感受诗歌壮阔清远的意境

√

√

√

√

了解诗歌所用的艺术表现手法

√

√

√

理解诗人所抒发的思想情感

√

√

√

√

√

教学

场景

设计

因为是诗歌,诵读是最好的方法。所以一开始请一个朗诵好的同学诵读《终南山》,体会诗歌的美感,就此导入诗歌,在具体分析时融入终南山的美景、地理位置的图片,更直观形象,效果显著。

老师主讲并归纳

讨论法,学生相互发表自己的看法

把王维的经历和王维的诗相联系,真正理解和把握诗人的禅学思想和诗中表达出的情感思想

与现实相联系,谈出自己的理解和感悟。学生讲的不一定全面,但会学到些,明白些人生道理。

课外作业

1、背诵《终南山》

2、给同学们6幅画,从13首诗中配对。一组一幅,六小组六幅,配成功后请一个代表用PPT展示配对理由,获赞最多的小组奖棒棒糖。(放在下周二的业高课上)

教学

资源

多媒体,黑板,教案等备课和上课资料

教学

活动

流程

教学步骤与内容

教学组织形式

教学方法

达成目标

导入:同学朗诵《终南山》引入本诗。

本课重点学习这首诗的两美:意境美、情感美。

展示课外准备情况

学生诵读,老师引入

符合诗歌多诵读多体会感悟的要求

一、意境美

由诵读《终南山》导入

用优美的终南山的地理风景画,通过四联八句诗的分析,鉴赏《终南山》意境。

教学回顾

1、王维的诗挖掘的地方很多,诗画,乐理都可以讲,但《终南山》我这次就抓住意境美和情感美二点,在情感美中突出了王维诗的佛性和禅理,一贯到底,最后谈感悟,与专业融通,与现实融通,达到了融通的要求,也很合情理,顺其自然。

2、时间有些紧,在讲感悟时学生的发言很踊跃,也很能融通到自己专业和现实,就是没能展开的再多一些,原来想了很多,时间没有了。

老师边问边讲,学生参与应答

问答式

学习并掌握律诗的形式美

(四)尾联由写景转为写人,写诗人下山向樵夫询问投宿的情景。从这句中品出:1、以我观物,因景抒情;2、山景赏心悦目,诗人游兴未尽;3、樵夫砍柴,以动衬静;4、“樵夫”口答手指,诗人侧首遥望,留下了无限的想象空间,收到了“以少总多”、“意余于象”的艺术效果。