陈巧生炉艺——袖炉新经典

苏州巧生炉续传中国铜炉史千年香韵

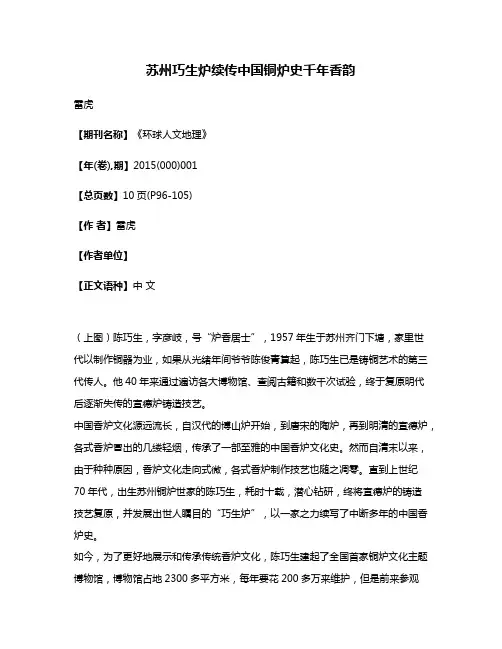

苏州巧生炉续传中国铜炉史千年香韵雷虎【期刊名称】《环球人文地理》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】10页(P96-105)【作者】雷虎【作者单位】【正文语种】中文(上图)陈巧生,字彦岐,号“炉香居士”,1957年生于苏州齐门下塘,家里世代以制作铜器为业,如果从光绪年间爷爷陈俊青算起,陈巧生已是铸铜艺术的第三代传人。

他40年来通过遍访各大博物馆、查阅古籍和数千次试验,终于复原明代后逐渐失传的宣德炉铸造技艺。

中国香炉文化源远流长,自汉代的博山炉开始,到唐宋的陶炉,再到明清的宣德炉,各式香炉冒出的几缕轻烟,传承了一部至雅的中国香炉文化史。

然而自清末以来,由于种种原因,香炉文化走向式微,各式香炉制作技艺也随之凋零。

直到上世纪70年代,出生苏州铜炉世家的陈巧生,耗时十载,潜心钻研,终将宣德炉的铸造技艺复原,并发展出世人瞩目的“巧生炉”,以一家之力续写了中断多年的中国香炉史。

如今,为了更好地展示和传承传统香炉文化,陈巧生建起了全国首家铜炉文化主题博物馆,博物馆占地2300多平方米,每年要花200多万来维护,但是前来参观的人并不多。

很多人问他这样值不值,陈巧生回答得干脆利落:“这不是值不值的问题,我不仅要建铜炉博物馆,还原铜炉历史,还要拍电影,把制炉人的苦乐辛酸展示给世人……”焚香话旧百年铜炉往事自古以来,焚香、茗茶、插花、挂画,被称为“人生四雅”,不论是宫廷还是民间,都有焚香抚琴、焚香净气的传统,近年来接触的手艺人多了之后,才发现焚香之风在当下依然存在。

在一次折扇品鉴会上,一种简洁精致、皮壳灿烂的香炉吸引了我的注意力,询问之后得知,它出自苏州铜炉世家陈巧生之手。

探得信息后我立马起身,行车从苏州阊门出发,沿山塘河向北而行,约10公里后到达苏州相城区,最终在一个创意产业园停下来。

一下车,“苏州巧生炉博物馆”的指示牌就为我指明了方向,不久,就来到一座藏身于现代建筑之中的博物馆。

刚到门口,一位身材高大,身着黑布衣,头戴灰毡帽的老者正跟一队西装革履的人挥手告别,他正是我要找的铜炉艺人——陈巧生。

红铜炉制作技艺

红铜炉制作技艺

来源:宁波市非物质文化遗产网

铜手炉又称“袖炉”、“手熏”、“火笼”,是旧时宫廷乃至民间普遍使用的掌中取暖工具。

清朝红铜炉制作艺术分布在全国各地。

至今全国手工制作红铜炉师傅罕见。

手工制作红铜炉技艺现在只在观海卫一带还有郑飞民艰难传承着。

制作工序有打样图纸,敲打器型,网眼镂雕,錾花修整,焊接等。

每道工序环环紧扣。

作品主要包括袖炉、香炉、薰炉、手炉、脚炉等。

图案则有几何纹糕团形手炉、编织纹方形手炉、几何纹梅花形手炉等。

制作材料是上等红铜板,器具有木榔头、搭柱、凿子、扶钻、锉刀、刮刀、作凳、铜焊工具和砂皮等。

陈炉

是也 没有受到肓 目 经济大 发展韵浸染 ,

而儡 留 l 样一座 干百年昝产 生活掣历 史残 凝同 、 谊 韵席幸窿的古窑 建筑, 充满 最生衍 化原甸 魅力

着几分的 先民遗韵 “ 的朴素姿忠 , 体现 前卫

种 额 多种上好 的精瓷 , 壶、 有茶 苇碗 、 装饰罐 , 脚蹲着 墙

生锋 意 的建筑风格, 使而对 着 的每 十罅堪蟹莽 纳 瓷瓮, 里面装满 7粮食。 厨房里 , 道 碗碗碟碟 盐的_ 盛 描醋的 包括 自家建房的 窑洞 的 靠炉兀块砖 , 些 = 这 { 是}^家的 品’ 似 玉 , , 瓷 色沉犀 在卧室 的 炕 , 大 莲他们 的 头也蛀陶瓷曲。 槛

维普资讯

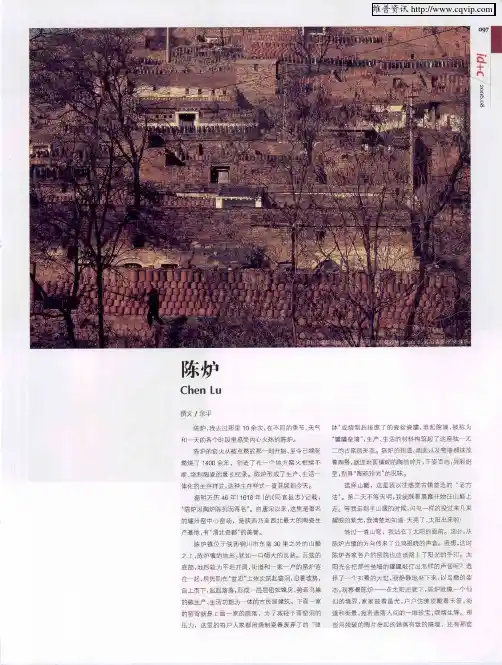

陈 炉

Ch n L e u

撰 , 余平 蛛炉 . 哉去过 那卑 1 余 班 在 同的季节 、 气 O 天 和 的各个刚段 感 受内心火热的陈炉 。 钵” 烧剖后报 废7 的甓舒瓷 罐, 或 堆起 院墙 , 被称为

‘ 罐罐垒墙 生产 、 , 生活的材料 构筑起 7 座独 这 二的 占 窑居形 态。陈炉舳街道 、 烟宦以噩窑碴郡抹敲

选挥 葡 . 这是 藏旺硅感 卉 镇首选的 万

体化 的生存 式 . 这种 存 样式

直延续到今天 。

据明万 历 4 年 { 6 8 ) 同 官县志 > 6 1 1 的《 记载 .

法” 第

王不等天 明, 砖毓踩 着展露 始往 山赫上

。 目陶炉陈列而得 名。 练炉 。自唐宋 束 , 这早是 著名 走。篓蓑走到 半 腰的时候 . 电 祥 投过来几吏 阔

瓷花斑骚 . 净 清雅 ) 夜很深 , 寿g端坐八仙椅。 老 八

胡庆松与铜香炉的故事

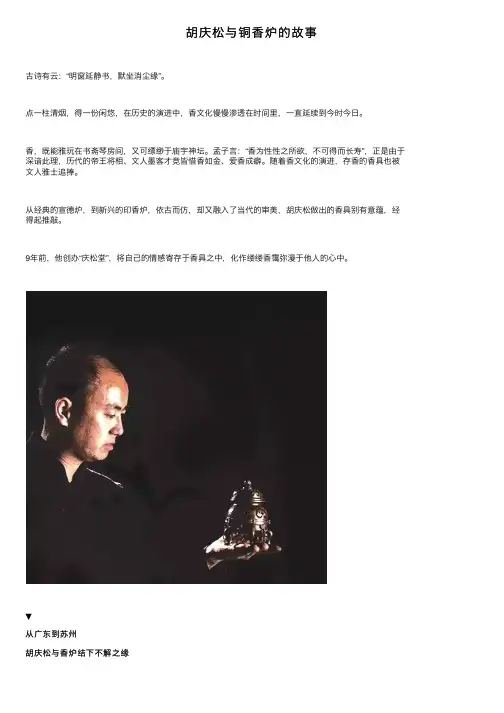

胡庆松与铜⾹炉的故事古诗有云:“明窗延静书,默坐消尘缘”。

点⼀柱清烟,得⼀份闲悠,在历史的演进中,⾹⽂化慢慢渗透在时间⾥,⼀直延续到今时今⽇。

⾹,既能雅玩在书斋琴房间,⼜可缥缈于庙宇神坛。

孟⼦⾔:“⾹为性性之所欲,不可得⽽长寿”,正是由于深谙此理,历代的帝王将相、⽂⼈墨客才竞皆惜⾹如⾦、爱⾹成癖。

随着⾹⽂化的演进,存⾹的⾹具也被⽂⼈雅⼠追捧。

从经典的宣德炉,到新兴的印⾹炉,依古⽽仿,却⼜融⼊了当代的审美,胡庆松做出的⾹具别有意蕴,经得起推敲。

9年前,他创办“庆松堂”,将⾃⼰的情感寄存于⾹具之中,化作缕缕⾹霭弥漫于他⼈的⼼中。

▼从⼴东到苏州胡庆松与⾹炉结下不解之缘五福印⾹炉1994年,胡庆松还和⾹具⼀点也也搭不上边。

那时的他还在⼴东从事电脑雕刻⼯作,略显单⼀乏味。

他毅然决然来到苏州这个充满⽂化底蕴的古都,精进⾃⼰的技艺。

胡庆松说,虽然⾃⼰之前是从事电脑雕刻,但对于设计⼯作却⼗分喜爱。

都说艺术是相通的,满怀⼀腔热⾎,胡庆松来到铜炉铸造⼤师陈巧⽣的⼯作室,⼀切从头学起,开始与铜炉结下不解之缘。

初出茅庐,胡庆松对于这⼀项⼯艺认识得浅,以为只是与古玩有关,也⽆再深⼊的探究。

为什么会钟情于古玩?他坦⾔,⾃⼰平⽇⾥最喜欢在古玩市场⾥兜转,见识多了,也就对收藏起了兴趣。

如今他⾃⼰能在⾹具制造上开辟⼀⽚天地,⾃然是离不开在陈巧⽣门下的努⼒与栽培。

胡庆松⾃⼰说,如果当初没有陈巧⽣,⾃⼰也不会进⼊这个⾏业。

⾹具能在近年来受到关注,⾃然是离不开⾹⽂化的复苏和兴起。

在胡庆松看来,如今很多⼯艺门类在市场的红⽕,离不开它的实⽤价值,所以诸如刺绣、⽟雕、核雕、红⽊家具能在苏州⽣根⽴⾜,成为全国的收藏热点。

现在越来越多⼈热衷于焚⾹玩⾹,才促成了⾹具的⽇益发展。

▼从形似到神似逐渐将⾹具做出⼈⽂情怀太平有象炉刚开始,胡庆松还只是依葫芦画瓢,看重技术层⾯,如何把仿古炉做得更为精致和完美,只要能完成⼀件像样的成品,⾃⼰就会兴奋上好⼏天。

陈巧生铜炉的收藏价值

陈巧生铜炉的收藏价值陈巧生的铜炉作品不仅器型丰富,而且制作的香熏也声誉雀起,下面是店铺精心为你整理的陈巧生铜炉的收藏价值,一起来看看。

陈巧生铜炉的收藏价值陈巧生的铜炉作品不仅器型丰富,而且各种款识精美独到。

全国及海外人士均收藏陈巧生亲手制作,落有“私家款”底款的,即陈巧生制、陈氏铜炉、陈氏家藏、陈氏家藏珍宝等款识炉现在他亲手监制的传世品,除一部分留给后代外,少量专供收藏家珍藏,其作品深受广大收藏爱好者的青睐,精品不论年代,他的作品具有很高的艺术价值和实用价值.陈氏铜炉为手工制品,有细微沙眼为正常情况,并不影响美观,非质量问题。

单纯从收藏价值来讲,要看以后人们对他的认同感,要看以后人们在多大程度上接受和欣赏他的作品。

现在他的名气比较高,必然导致铜炉的价格高过一般的铜炉,但是等若干年后是否会成比例的上升就不一定了。

不过一般来讲,因为陈巧生先生现在还在世,所以从价格来讲现在买还是不吃亏的。

毕竟是炉而不是画,有了这项技术后人也可做出来,所以作为艺术品收藏不错,价格以后上升不会太多。

铜炉的收藏价值铜炉是中国古代铜器一个独特的品种,用于祭祀焚香、熏香以及烧炭取暖,集实用性与艺术性于一身。

由于在长期的历史文化积淀中渐渐从纯使用的功能中分离出来,进而步入了文化艺术的殿堂,成为深受人们喜爱的古玩艺术品。

衡量铜炉的收藏价值,取决于造型、工艺、包浆、材质四个方面。

一是看造型,每个时代的铜炉造型大都有一定的规律可循,造型须规整严谨、古朴典雅,器型优美并且炉体完整,无伤痕及残损者可藏之。

二看工艺,工艺的好坏对铜炉的价值起着决定性的作用。

应选取线条流畅、刀工娴熟、纹饰精美、铸造精良,无沙眼、无流铜、无漏铸现象,且款识铭文规整者藏之。

三是看包浆,传世古物,天长日久,就会在器物的表面留下岁月浸淫的痕迹,这就是所谓的包浆。

色泽滋润、晶莹、光泽明亮如玉、包浆自然凝重且分布均匀者可藏之。

四是看材质,铜质精纯,炉骨沉重者可藏之。

在去年的香港富商拍卖会上,一对清雍正双鹤香炉成交价高达1.29亿港币,由此可见香炉的市场升值潜力不容小视。

古代手炉欣赏

清 中 期 掐 丝 珐 琅 团 鹤 纹 手 炉 48W

手炉其他用途: 佛教信士使用的有把手的香炉,称为柄 香炉,亦称手炉、提炉、行炉。其柄长七 寸,乃至一尺许,形状有多种,古式的形 状尾端作狮子形,有铸制、锻制或青铜镀 金、真金制等类。

上有镂空盖可开合,有手柄可执,做工 精巧。此类熏炉是在行进时使用的。皇室、 贵族日常参加各种仪式常用此类炉。因其 炉盘浅,炉盖通风性能好,也可以用来熏 烧香草。此类熏炉在唐代发展为长柄鹊尾 炉。

在手炉制作工艺中,最吸引人的当数花 纹纷繁的炉盖。作为散热区,镂空雕刻的 炉盖有五蝶捧寿、梅兰竹菊、喜鹊绕梅等 众多纹形,跟炉身的福禄寿喜、花鸟虫鱼、 人物山水等花纹相得益彰,从一个侧面反 映了传统民俗文化的博大精深。

二、纹样装饰 通过刻画几何形纹饰、吉祥纹饰等表达 人们对生活的热爱、希望、追求、吉祥等。 如“福禄寿”、“和合二仙”、“竹报平 安”、“喜上眉梢”、“鲤鱼跳龙门”等 图案手炉。 三、雕凿和錾刻工艺 运用镂雕和錾刻两种工艺,在炉盖上刻 有镂空的花鸟或吉祥图案,有的还在炉身 上雕刻人物、花鸟、山水等纹饰,达到了 手炉艺术形象的完美。

自上个世纪90年代初开始,铜手炉开始 在书刊杂志和拍卖场上频频亮相,它丰富 奇异的造型,精湛华美的工艺引起了人们 的注意。 如今,手炉一般不会用来当作暖手用具 了,收藏者大多是搁置在博古架上,作为 艺术品来欣赏,另外,还可用来代替熏炉 焚香、用作插花道具等。 随着社会的进步,手炉逐渐失去了使用 价值,但它的历史价值和艺术价值却越来 越受到人们的重视,成为收藏爱好者喜爱 的艺术品。

据《大宋僧史略》卷中说,中国 “行香”之制始于晋代道安法师。 “行香”原是法会仪式之一, 谓法师主持法会,升座说法时,向他 燃香礼敬。也泛指燃香、上香、拈香。 如《敕修百丈清规·法器章》谓: “住持朝暮行香时,鸣(钟)七下。” 又如《京本通俗小说·拗相公》: “一日,爱子王雱病疽而死,荆公痛 思之甚,招天下高僧设七七四十九日 斋醮,荐度亡灵。荆公亲自行香拜 表。”

青州市非物质文化遗产项目综合名录

8

云门春酒传统酿造技艺

省级

2013.5(第三批)

汲英民(市级)

9

隆盛糕点制作技艺

省级

2013.5(第三批)

脱安利(省级)

10

民俗

青州宣卷

省级

时间未定(第四批)

潍坊市级(含国家级、省级)

1

民间文学

云门献寿的传说

潍坊市

2007.3(第一批)

2

传统音乐

龙虎斗打击乐

潍坊市

2007.3(第一批)

青州剪刀制作技艺

省级

2009.5(第二批)

张国民(市级)

荣月琴(县级)

成新明(县级)

55

青州山果酒酿造技艺

青州市

2009.5(第二批)

刘洪利(县级)

56

夹河子驴肉制作技艺

青州市

2009.5(第二批)

李军堂(县级)

57

青州烤烟、卷烟生产工艺

青州市

2009.5(第二批)

58

青州木雕与木雕刻字工艺

青州市

2009.5(第二批)

97

传统体育游艺与竞技

抗拐

青州市

2012.4(第三批)

王春雷(县级)

98

满族马术

青州市

2012.4(第三批)

李凤琪(县级)

99

青州武术

青州市

2012.4(第三批)

沙学周(县级)

100

打“耳”

青州市

2012.4(第三批)

陈建忠(县级)

101

雉鸡翎、开马城

青州市

2012.4(第三批)

王 军(县级)

102

王林胜(县级)

112

美在陈炉——“中国历史文化名镇”陈炉的陶瓷技艺

艺术与人 文 美在Fra bibliotek炉 “ 中国历史文化名镇 ”陈炉 的陶瓷技艺

雷蓥 ( 陕西省西安 美术 学院20 艺术硕 士 08 70 0 ) 10 0

采居 多 。将 坩子 土运 至耙 场 ,经 风化 并筛 去废 渣 ,按 比例 移入 泥 池加 水将 坩 子土 浸泡 使其 沉淀 ,待泥 池 的水分 蒸 发后 人工 将泥起 出 ,用牲 口驮 子 或独 轮车 运 到作 坊 内。为 防止 脱 水太 快 ,陶工们 常用 油布 蒙盖 以保持 水分 。把 带 有一 定湿 度 的泥坯 放在 一个 平 台 1 陈炉古镇 地理 概述 陈 炉 镇 四面 环 山 ,东 面 南 北 山体 相 连 ,西 面 和 北 面 山体 之 上不 断 的甩抽 、 揉搓 ,推 掰 ,卷 合成 圆拄 形 ,集 中堆放 在 陶工近 间有 一条 被 雨水冲 击 形成 的深 沟 ,就像 是 开 了个 门户 。陈 炉整 个 处就 可上 陶车 拉坯 成 型 。拉坯 是 陶瓷 生产 重要 环节 , 陈炉技 术 高 形状 犹如 马蹄 状 ,人 们站 在西 面举 目向东 眺望 ,纳 入视 觉 的是 陈 超 的 老 艺人 手工 拉 出 的 各 类器 物无 需 用 卡尺 测 量 ,个与 个 之 间 炉本 身像 一个 偌大 的 长环 形烧 陶瓷 窑炉 , 东南 北就 像窑 炉膛 臂 , 误 差很 小 。 西边 开放 的 口子则 是 窑炉 大 门。见 天 的地方 是 窑炉 天 窗,周 围 四 31 . 陈炉 窑炉 分类 个 堡 子便 是窑 炉 的烟 囱。 当地 陶瓷 艺人 的先 民们 也许 受 其独 特 的 陈 炉 虽说 窑 炉 遍布 较 多 ,但 可 细 化 分 类 为 三 行 :碗 窑 、黑 地 理 形状 启发 ,他 们所 建烧 制 陶瓷 的窑 炉 多是 马蹄 形 ,人 称 马蹄 窑 、瓮窑 。这 三行 各 自向后人 传承 手 艺 ,互 不干扰 。 窑。 () 窑 ,是 以专 门制 作 餐 桌 上使 用 的碗 、碟 、菜 盒 、盘 称 1碗 居 民则 沿盆 邦依 山而 居 , 自上而 下 ,一层 一 层 ,上层 人 家二 为碗 窑 。这里 制作最 大 的碗 可让 小孩在 里面 洗澡 ,人称 海碗 。 院落 是下层 人 家二 窑顶 ,为 了减 轻下 面窑 洞 的压 力 ,每家 的院墙 () 2 黑窑 ,主 要 是 生产 花 瓶 、 茶壶 、 奇物 、 尊钵 工 艺 品 ,这

梦醉沉香—细品中国香文化

导读:本文通过自身对香的喜爱与认知,引出古人的用香之道,从而品述中国香文化。

梦醉沉香——细品中国香文化独处于室,总习惯先将陋室整理一翻,待清理干净,于桌案焚香一炷,或沏茶一壶,品茗闻袅,或读书写字,静心养性。

绝非故作风雅,只因那曼妙馨香着实让人心神宁静,烦躁尽消。

去年三月,游历苏州,不经意进入一家文化艺术馆,喜得铜炉大师陈巧生精品之作,官帽耳狮盖熏炉,珍爱之。

每当焚香之时,缕缕轻烟从炉眼中悠然而出,好似古典婉约的江南女子,犹抱琵琶半遮面。

而炉盖上的雄狮竟似活了一般,腾云驾雾,彷如仙境。

真是得香浴时,又得情趣,心境极佳。

曼妙心香,渺渺地飘着,连着人心。

在众多香品中,最爱供养修持的圣品——沉香,只因心思净静孤持,而那香须是沉淀的好。

沉香原是沉香木树心部分受到外伤或真菌感染刺激后,分泌出来的带着浓郁香味的树脂。

这树脂因其密度大,而被称为“水沉香”。

如此说,沉香其实是一种特殊植物的殇,其幻化的油脂含量不同,凝定者,投水即沉,曰“沉水”,半沉半浮的曰“筏”,不沉的称为“熟香”。

且香的品味不同,有馥郁,有幽婉,有温醇,有清扬。

抱着沉香贴着鼻子嗅,也未必闻出什么。

若燃点起来,方有感受。

且看中国“香”字,禾在上,日在下,好似阳光大地上的青禾,蒸腾起一份自然植物本身的气息,正是“香”之本意。

品香的气息,恰是品自然的气息,进而品人自身本来的气息。

贴近自然,贴近人本身的状态,就拥有了一份真切。

所以香最为沉静,无声色之虞,却沁人心扉。

香之与人,关系密切,香的变化,是随着人的心境的变化而牵引,犹似说人的心境,其会产生一种场,而此场不仅是对香有一定的作用,实际上对整个环境都有影响。

邻国日本曾做过一个实验,水与水的结晶。

若你给水一个不同的意念,那么它的结晶是不一样的。

而香亦是如此。

焚香在古代文人心中是一件雅事,而今,如我这般闲暇时焚香一炷,享受香的幽静风雅者,已经很少了。

香文化于中国,蜿蜒千年,起于何时,我无从知晓。

据说,远古时,人们是为了驱逐蚊虫,消除生活环境中的污浊之气,而将一些具备特殊芳香的植物放在火中熏燎,是为最初的焚香。

小众收藏的印香炉

⼩众收藏的印⾹炉在晚清民国的⽩铜或黄铜/红铜制品中,有时会见到⼀些正⽅,长⽅,园形,多边形,以及如意形,琴形等的多层盒⼦。

最早⼤家将它们归为熏炉的⼀种,但国外学者称其为⾹钟(incense clock),最近⼏年国内的称呼为芸⾹炉、印⾹炉、篆⾹炉、⾹篆炉不⼀。

这类盒可薰⾹亦可计时,最早的原型多⽤在宗教仪式中,作为⽂玩是在晚清和民国江浙⼀带⼩众中流⾏。

在20世纪80年代,南通博物馆曾尝试普及这类,请苏州的陈巧⽣先⽣仿制这类炉,但后来似影响不⼤。

近年有些藏家和商家关注过这类,但收藏圈⼦⼩,东西数量少。

门类冷清,少受虚价和⼴告的影响,坚持下来的藏家就多有真爱。

这类早期的名称为⾹篆。

宋《⾹谱》:“⾹篆,镂⽊以为之,以范⾹尘。

为篆⽂,燃于饮席或佛像前,往往有⾄⼆三尺径者。

”⾹代表它的主要功能,它⽤来燃⾹、熏⾹。

篆代表它的趣味,它有⼀个篆模压,把它压在⾹灰上,⾹灰就有了设计,等⾹点完,灰烬就呈现模压的花样,以此觅趣。

(见图1) 此外,根据它的长度,烧完是⼀个固定时间段,所以也可⽤它指⽰时间,所以国外称它为⾹钟也是合理的。

红楼梦76回妙⽟的续诗起头:“⾹篆销⾦⿍脂冰腻⽟盆”。

红楼梦中提及的⾹篆未见过实物,也许当时的篆模压还是⽊制的。

⽬前所见的实物都是晚清和民国的。

同光时出过⼀个这类的设计家,南通的丁⽉湖。

丁⽉湖晚年出过⼀本关于这类的图录,他称之为印⾹炉,⾥⾯收有他设计的百多种⾹篆⽂/图以及⼏⼗种盖式样,在周遭地区有⼀定影响。

他去世后有不少照他图录所制的印⾹炉,如今市场上见到的不少均是这类。

附上他图录的开头。

(见图2)它们⼀般最少有两层,,四个基本部件:最上⾯的镂空盖,主盒体,衬盒,以及⾹模压。

完整的另有舀⾹末的⼩勺和衬盒盖。

如意形,琴形等的做得考究的还有分开的底座。

正⽅,长⽅,园形,多边形的常有三层六件,⽽如意形,双联形,琴形的多为两层四件。

(见图3)这类印⾹炉的鉴赏应可从以下⼏⽅⾯着⼿:1.造型的⾼下:正⽅,长⽅等⼏何形最普通,如意形其次,仿⾃然的级别⾼些。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

陈巧生炉艺——“袖炉”新经典——2011收官系列精妙“小”制作

——以“十足”精力,铸炉中“小品”

——一分“小”,一分“巧”

——以“巧”生“炉”

——手捧赏袖炉,掌中有乾坤

随着初冬的到来,北方的房子已经有了暖气,而南方的屋子里则更加寒冷了。

在这样的时节,古人会在“袖炉”里点上火炭,然后把炉子捧在手心,炭火的温暖顿时传遍全身。

这种“袖炉”也叫“袖珍炉”,是古代铜炉的一个类别,功能与“手炉”有类似的地方,大多用来熏衣、烤手,炉子比人的手掌还小,算是一种小烘炉。

这种炉子,在明代的《考槃馀事·袖炉》中有记载,是当时文人书房中的必备之物,“熏衣炙手,袖炉最不可少”。

在当代,生活的风貌已经有了很大的改变,这样的袖炉也就不多见了。

话说回来,2011年即将收官,在这一年中,爸爸亦如往年一般辛苦,日日夜夜在作坊忙碌。

2011年他自己最有成就感的地方是:在大器方面,终于完成了历时好几年构思创作的“狮子林铜狮”这个大制作;在小炉方面,他结合古代文献记载和传统宣德炉制式,设计制作了“袖炉系列(袖珍炉)”。

这个系列的袖珍炉绝不是传统宣德炉的缩小版。

大家都知道,炉子的造型与炉子的规格比例有密切的关系,有时增一分就蠢,减一分则妙,正所谓一分“小”,一分“巧”。

经典款的大炉子,等比缩小后不一定同样美观。

这也是为什么同样款式的炉子,大器和小形在细节上总要有所差别的原因。

为了设计“袖珍炉”系列的三十多款炉子,爸爸反复修改了近一年,最后确定了现在这些款式和规格。

因为炉子小,大家拿在手里细细玩赏的机会就很多,所以做工也要越发精良,不仅外观要讨巧,手感更是格外重要。

为此,爸爸设计全新的材料配方,令袖珍炉虽然器小但格外压手,轻弹就会发出清越的声音。

从设计,再到蜡模,铸造,打磨,皮壳,所有工艺都要格外用心,辛苦一年,成就了巧生炉2011年的收官经典和最新作品——“袖珍炉系列”。

三十多款炉子(冲天耳、双鱼耳、弦纹深腹、釉耳、鬲式炉等等),数种皮壳风格(雪花金、

藏锦色、水红铜、老皮壳等等),全部摆在台案上,真是琳琅满目,蔚为壮观。

更妙的地方,还是把他们捧在手里的时候。

袖珍炉的创作目的之一,就是为了方便炉友赏玩。

特别是对爱炉人而言,这般“用料精良”,“打磨到位”,“皮壳温润”,“声音悦耳”的袖珍小炉,捧在手里,不知会多开心。

袖珍炉的另外一个目的,是让爱香道的炉友,可以把炉子随身携带,即便是在外出期间,也能享受这炉内一炷香的意境。

当天气渐渐寒冷的时候,爸爸的袖珍炉系列也应时的逐渐完成了。

这是爸爸为爱炉的人们专门制作的“小品”,他自己则是用了十足的精力来呈现这批完美的“系列大作”。

在年底前,他们会一一摆上我家的苏州展厅,供大家评赏。

我想,在这个一日寒似一日的入冬时节,在袖珍炉里点起一块火炭,捧炉在手,细细品玩,在感受暖意的同时,体验一番古人的心境,也是一段惬意的时光吧。

欢迎大家到苏州,愿我们同赏。

苏州陈巧生炉文化馆馆主陈冠丞

2011年11月14日。