北京城为什么有那么多关帝庙

北京故宫午门探寻帝王的庙宇与权力中心

北京故宫午门探寻帝王的庙宇与权力中心北京故宫作为中国传统建筑艺术的瑰宝,永远是人们向往的旅游胜地。

作为中国最大的古建筑群,故宫不仅展示了中国古代帝王的庙宇建筑,还是权力中心的象征。

本文将带您逐一探寻北京故宫午门的故事,了解其中蕴含的帝王庙宇与权力中心的内涵。

午门,位于故宫的南端,是宫殿建筑物的主要入口。

作为故宫的正门,午门的规模宏大,工艺精湛。

其建筑风格融合了中原汉唐风格和北方辽金风格,展示了中国古代建筑的卓越之处。

午门的结构主要由三个部分组成,即城门楼、拱门和皇城根基。

城门楼建筑高大雄伟,彰显了皇权的威严和尊严。

拱门的主体为五个圆拱门,以寓意五岳为崇敬之意。

皇城根基是一条红色的长廊,系上的绣球和钟馗使得午门更加华丽。

午门不仅仅是帝王庙宇的象征,更是传达了帝王权力的中心。

皇帝日常活动和政治活动都在午门中进行。

午门内的仪仗队、侍卫兵以及重要官员们伴随皇帝步入午门,才能进入宫殿,参与国家大事。

午门之中经历的每一个重要仪式都是帝王权力的集中体现。

午门石阶留存了历代帝王脚印,见证了历史的变迁和权力的更迭。

站在午门前,回想起历史上走过这里的帝王,人们不禁想象其踏上这石阶时权势显赫的氛围。

京华烟云尽,帝王旧梦空。

然而午门仍然矗立在故宫之中,让人们追溯至往日的辉煌与权力的中心。

通过探寻午门,我们感受到了帝王的威严和庙宇的浩大,更加了解了中国古代帝王的尊严与权力中心的重要性。

总结起来,北京故宫午门作为帝王庙宇与权力中心的象征,给人们带来了无穷的想象空间和历史的感慨。

其壮丽和庄重的建筑风格,使得午门成为了故宫建筑中最为重要的一部分。

我们希望通过探寻午门的历史,能够更好地了解中国历史和古代帝王的生活。

午门将永远作为中国古代建筑艺术的瑰宝,让人们为之赞叹,也为之动容。

北京天坛古代帝王祭天之处

北京天坛古代帝王祭天之处北京天坛,位于中国北京市丰台区,是古代中国帝王祭祀上天的场所,也是明清两代帝王祭天的主要场所之一。

它是一座规模宏大、历史悠久、建筑精美的皇家祭祀建筑群,具有非常重要的历史、文化和艺术价值。

下面我们将介绍天坛的历史渊源、建筑特点以及重要的祭天仪式。

一、历史渊源天坛的历史可以追溯到明代,始建于明成祖永乐年间,经过多次修缮和扩建,成为明、清两代皇帝举行祭天仪式的重要场所。

每年的农历冬至日,皇帝都会亲自前来天坛祭祀上天,以祈求丰收和国泰民安。

二、建筑特点天坛建筑群包括主要建筑有祈年殿、圜丘坛、皇穹宇、石砖道照壁等多个建筑,整个建筑群依据中国古代天人合一的思想理念而建,体现了古代人民对天地万物的尊重和崇拜。

1. 祈年殿:祈年殿是天坛的主体建筑,是明、清两代皇帝祭祀上天的核心场所。

它呈圆形,由多层蓝顶宝顶组成,寓意天圆地方,周而复始。

2. 圜丘坛:圜丘坛是祭天的主要场所,也是整个建筑群最具代表性的建筑。

圜丘坛分为三个圈层,分别代表天、地、人三界,寓意着天地人三元合一的哲学思想。

3. 皇穹宇:皇穹宇是位于圜丘坛正上方的一座圆形建筑,象征着帝王的尊崇地位。

皇穹宇顶部有一道圆形天窗,被称为"天心石",寓意天地交通之处。

4. 石砖道照壁:石砖道照壁是连接祈年殿和圜丘坛的一条石砖道路,道路两侧建有照壁。

照壁上刻有精美的图案和文字,寓意着祈年殿与圜丘坛之间神圣与庄严的过渡。

三、祭天仪式古代帝王祭天仪式通常在农历冬至日举行,按照一定的仪式和程序进行。

首先,皇帝会在祈年殿前向上天祈愿,祭拜祖先和各位神灵,表达对天地神灵的崇敬和感恩之情。

之后,皇帝会穿着皇袍,在庙会上行走,向百姓致意和问候,与人民共庆冬至佳节。

祭天仪式以庄重、肃穆、祥和为特点,代表了帝王与天地万物的和谐统一。

这一仪式不仅是政治上的一种象征,更体现了中国人民崇尚天命和尊崇帝王思想的价值观念。

总结:天坛是中国古代帝王祭天的重要场所,具有深厚的历史和文化内涵。

北京的关帝庙

北京的关帝庙作者:王铭珍来源:《北京档案》2011年第05期北京建城三千多年,建都800多年。

北京寺庙的兴建,有的要比北京建城、建都的时间要早得多。

北京俗谚云:“先有潭柘寺,后有北京城。

”潭柘寺兴建于晋代。

其实,早在它100多年前,今北京密云云峰上,就有了供奉关帝的寺庙。

关帝是三国时期汉将关羽的又一称呼。

在北京的庙宇中,供奉关帝的庙宇数量最多,有的叫关圣庙,有的叫老爷庙。

古代之关云长常被视为忠、孝、节、义于一身的典型代表。

旧时的关圣帝君之形象,既是武神,又是财神,具有司命禄、佑科举、治病除灾、驱邪避恶、诛罚叛逆、巡察冥司、庇护商贾、招财进宝之法力,受到社会民众的广泛膜拜,成为百姓普遍尊崇的真人活神仙。

他与华光大帝、赵公元帅、温琼元帅并列为护法四元帅。

在关帝庙中,常有关平和周仓相伴在关羽两旁,传说关平是关羽的义子,是关羽的从神,庙中的形象为头正脸方,略带书卷气,面色赤红,文武打扮,左手握短剑,右手捧印信。

周仓是平陆人,非常忠于自己的领将关羽,关羽督战荆州时,周仓守麦城,战争的结果关羽兵败麦城被东吳杀害,周仓见关羽的首级时也拔剑自刎。

周仓的形象为站姿威武,黑脸短须,双目圆睁,身着铠甲,手握大刀。

也有的关帝庙中还有马超、黄盖等武将站立在关羽两侧。

关于关帝庙的称谓北京关帝庙很多。

明沈榜著《宛署杂记》称:当时宛平县有关帝庙51座。

清代大力修建关帝庙,数量大增。

清乾隆十五年(1750)出版的《京城全图》上标注有寺庙1272座,其中有“关帝庙”121座,大约占当时京城寺庙总数的10%。

而且关帝庙的称谓也很多。

诸如关圣庙、关王庙、双马关帝庙、白马关帝庙、立马关帝庙、白庙、红庙、高庙、关神火神庙、关帝财神庙、关帝鲁班庙等。

还有叫伏魔庵、伏魔寺、伏魔宫、伏魔观的,实际上也是关帝庙,供奉的神灵也是关羽。

所不同者是庙内僧侣多为女性——尼姑。

关帝庙的布局,多是坐北朝南,也有坐南朝北的。

坐南朝北的关帝则称倒座关帝庙。

富有神秘色彩的白马关帝庙北京称作白马关帝庙的古刹,有十多座,皆因其内供奉关羽,且因这位神像是骑在白马之上的,故称白马关帝庙。

北京市朝阳区红庙是什么庙?

北京市朝阳区红庙是什么庙?

北京红庙供奉的是关帝。

原来北京关帝庙非常多。

据调查红庙属私建庙宇,建于道光十八年(1838)。

凡是叫红庙、白庙的供奉的都是关帝庙,还有高庙,因地势高而得名,供奉的也是关帝,红庙多因围墙为红色得名。

还有叫三义庙的,供奉的是刘备、关羽、张飞三人。

还有五虎庙、七圣庙,都是以祭祀关羽为主,香火最旺盛。

不过不难看出这样的供奉组合,皆受中国四大名著之一的《三国演义》影响。

据统计1929年北京城内有宗教信仰活动的场所,数目是1621座,其中道观689座最多。

20多年后,北京又做过一次统计,全市共计700座寺庙道观等。

可见北京的宗教场所数量下降。

北京的宗教信仰场所的最大特点是,关帝庙最多。

有些就叫关帝庙,像前门东路的,或者东坝附近的,还有很多并不叫关帝庙,但供奉的是关帝。

明神宗万历年间,关羽被封为“三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君”,因此很多关帝庙也叫伏魔庙。

清代也加封和大肆修建过很多关帝庙,并诏令全国各地普遍修建关帝庙。

因此关帝庙全国各地几乎都有。

清末受外族侵略,为抵抗洋人也修建了大批关帝庙。

甚至佛教佛寺中也供奉关帝为佛教守护神,之前就有佛教典籍关于关羽受点化后皈依的故事。

北京雍和宫就供奉关羽、关平、周仓。

关羽也是民间供奉的武财神。

由此可见关羽的影响力巨大。

前门外500米居然有一座关帝庙

前门外500米居然有一座关帝庙

#北京# #北京旅游# #北京身边事# #前门# #胡同#

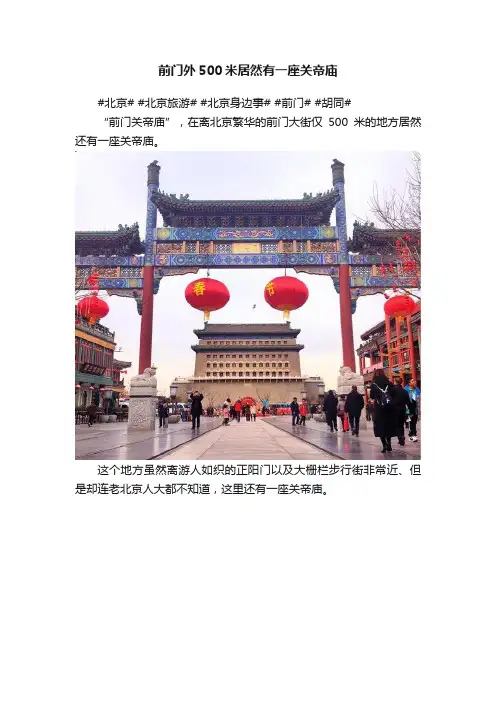

“前门关帝庙”,在离北京繁华的前门大街仅500米的地方居然还有一座关帝庙。

这个地方虽然离游人如织的正阳门以及大栅栏步行街非常近、但是却连老北京人大都不知道,这里还有一座关帝庙。

这座关帝庙位于得丰巷65号,始建于清道光年间,明、清及民国时期这条胡同称“豆腐巷”,1965年改“得丰”。

寺庙坐北朝南,三门三间,硬山筒瓦箍头脊,排水沟滴。

正殿三间,硬山筒简瓦调大脊,施旋予彩画。

庙内供奉关圣帝像,左右有周仓,关平塑像,香火盛极一时。

至1947年,最后一任主持是果至参。

这座关帝庙虽小,但是门前的铜狮子却造型精致,气势不输太和殿前的铜狮子。

历代帝王庙的入祀帝王有多少位?名将80位,为何给关羽单独建庙?

历代帝王庙的入祀帝王有多少位?名将80位,为何给关羽单独建庙?文|李崇寒西起阜成门立交桥,东到西四十字路口的阜成门内大街,全长不到1.5公里,道路两侧,分布众多古迹,涵盖元明清各朝,时间跨度700多年。

这儿什么都有,有建于元朝的妙应寺白塔,有清代古建筑广济寺,有夹在两寺之间,兴于明清的历代帝王庙(位于阜成门内大街131号)。

庙里有红墙,有黄琉璃瓦,有碑亭,虽不似紫禁城般金碧辉煌,“红墙宫里万重门”,却有着隐秘于市井中的生机,几百年来,凝聚着宗教祭祀、建筑艺术的文脉。

每个统治者都希望自己的政权长长久久、万世不移。

朱元璋也不例外。

他当然不愿意相信,有一天,自己的牌位会出现在历代帝王庙,成为过去式的注脚。

下令将其神位从太庙迁入历代帝王庙供奉的,还不是一位汉人皇帝。

迁走的理由其实很简单,清王室为了沿用明朝的太庙祭祀自己的祖先,姓朱的当然要放到继续沿用的历代帝王庙里供着。

加之,将明太祖神位放入历代帝王庙,又是清朝向天下宣示承继明朝大统的最好时机,所以清军入城后不久,便于顺治元年(1644)六月甲申,“以故明太祖神牌入历代帝王庙”。

为此,多尔衮专门委派大学士冯铨前往太庙举行祭告仪式,大意是,颠覆明室的不是大清而是流寇李自成,大明国祚已终,大清驱除逆贼李自成,定鼎燕都,得天下,实乃天地之定数也。

“至于宗庙之主,迁置别所”,古无成例,弟(指多尔衮)念(你明太祖)曾为一代天下主,不敢轻视慢怠,特前来祭祀以示告慰。

隔年三月,被移出的元世祖的牌位被新当权者接了回来,与元世祖一起入祀历代帝王庙的,还有几个新角色:辽太祖、金太祖、金世宗,入祀帝王庙的先代帝王升至21位。

景德崇圣殿内供奉的夏商帝王的神位关于辽太祖、金太祖、金世宗能否进入历代帝王庙,清廷一直都有争论。

顺治帝亲政后,认为这三位尚未统一天下,且行事不及其他帝王,应当罢祀,建议将贤德的守成之君如商中宗、商高宗、周成王、周康王、汉文帝、宋仁宗、明孝宗纳入祭祀行列,但顺治帝还没来得及实施他的构想就驾崩了,调整、完善历代帝王入祀规制的重担留在了继任者康熙帝的身上。

北京旅游之历代帝皇庙

北京旅游之历代帝皇庙一、简介历代帝王庙俗称帝王庙,位于北京西城区阜成门内大街路北。

明嘉靖十年(1531年)始建,其原址为保安寺。

明嘉靖九年(1530年)改建,清雍正七年(1729年)重修。

是明清两代皇帝崇祀历代开业帝王和历代开国功臣的场所,乾隆几经调整,最后将祭祀的帝王确定为188位。

乾隆更是提出了“中华统绪,绝不断线”的观点。

它是中国古建筑宝库中的精品,更是吸引海内外华人祭祖炎黄、颂扬先贤、增强历史自豪感和民族凝聚力的重要文化场所。

越过阜成门立交桥,沿北京西城文化旅游一条街东行,经鲁迅博物馆、白塔寺,再往前走百米,就可见路北一座黑琉璃瓦绿剪边的古建筑,红色大门格外醒目。

推门而入,全国重点文物保护单位——北京历代帝王庙就呈现在我们面前。

历代帝王庙占地1.8万平方米,古建筑面积6000平方米,建筑规模庞大,整体布局气势恢弘,显示了皇家庙宇的尊贵和气派,为中国古建筑举世无双之精品。

进入大院,由南至北依次为影壁、景德街牌楼、石桥、下马碑、庙门、景德门、景德崇圣大殿、祭器库;大殿两侧有东西配殿、四座御碑亭和两座燎炉;东南侧有钟楼、神厨、神库、宰牲亭、井亭;西南侧有乐舞执事房、典守房、斋宿房。

此外,还有单独成体的有“庙中庙”之称的关帝庙。

历代帝王庙建筑的总体布局,自建成至今基本没有大变,只是清代在景德殿两侧增建了四座碑亭和景德门外西院诸殿。

二、景点介绍之建筑篇(南至北)1、影壁:来到北京历代帝王庙就能一眼见到座壮观的影壁。

它是明嘉靖九年即公元1530年始建的原构,已有470多年的悠久历史了。

影壁通常分一字形和八字形。

历代帝王庙的影壁位于整座建筑群的中轴线上,它是中轴线最南端的建筑物。

它的规模和形制均与这座皇家庙宇相一致的。

影壁系绿琉璃筒瓦硬山调大脊,长32 .4 米,高5.6 米。

南北厚1.35 米,呈一字形。

影壁的基座为砖砌的须弥座,影壁的壁身,是砌成长方的立墙,通体朱红色。

它的四棱都由绿琉璃筒瓦包嵌,南北两个壁面为"中心四岔"。

北京历代帝王庙内关帝庙初探

作者: 李宏坤[1]

作者机构: [1]中国国家博物馆保管部,北京100008

出版物刊名: 西北民族大学学报:哲学社会科学版

页码: 67-69页

主题词: 北京;关帝庙;帝王庙;祭祀;关羽;关帝崇拜;封建统治者;道德规范;神权;统治;清朝

摘要:清初统治者在历代帝王庙中专门建造关帝庙奉祀关羽,并不断加封,彰其忠义,使关帝崇拜在清朝发展到极盛.这进一步说明作为少数民族的清初统治者为维护皇权、笼络民心而极力倡导关帝崇拜,正是由于关羽的仁、义、礼、智、信符合封建统治者所需要的道德规范,是统治者利用神权进一步加强统治的表现.。

北京历代帝王庙介绍

北京历代帝王庙介绍北京历代皇帝庙是反映中国历史的重要文化遗产,其中最著名的是天坛和故宫博物院。

这些古建筑和文化艺术品的存在,不仅展示了中国古代皇朝的荣耀,也反映了中国文化的多元性和历史悠久。

本文将为大家介绍北京历代皇帝庙的概况和特色。

一、天坛天坛是中国古代皇家祭天仪式的主要场所,始建于明成祖永乐年间,位于北京市南部的天坛公园内,占地约277万平方米。

其特点是尊崇天命,体现皇权,建筑宏伟,古色古香,规划严谨,寓意深远。

天坛有三个环形祭坛,分别称为天坛、地坛和人坛。

其中天坛为圆形三层祭坛,彰显了皇帝在中国宗教文化中的近乎神圣的地位。

二、国子监和孔庙国子监和孔庙位于北京市中心的景山公园内,历史悠久,被誉为“东方西洋文化交融的博物馆”。

国子监是中国封建社会的最高学府之一,是学生通过考试被正式授予进士头衔的场所。

孔庙是中国最著名的纪念孔子的建筑,也是中国封建社会最高级别的祭祖场所,被称为“文庙”。

两座建筑规模宏大,彩绘精美,蕴含了深厚的历史和文化内涵。

三、故宫博物院故宫博物院是中国古代宫殿建筑的代表,位于北京市中心。

它是中国皇家家庭的主要居所,是中国封建王朝的政治和文化中心,也是中国最具代表性的博物馆之一、故宫博物院拥有大量的文物和艺术品,涵盖了宋、元、明、清等多个朝代,包括了书画、陶器、银器、珐琅器、宝石等。

这些文物和艺术品中包含了中国古代皇朝的文化遗产,反映了中国历史、文化和生活方式的多样性与创意。

四、颐和园颐和园位于北京市海淀区,始建于18世纪中叶,是中国古代皇家园林建筑的代表之一、园内建筑布局合理,风景秀美,是中国古代艺术和设计风格的典范。

颐和园的最大特色是它的水景,包括十七孔桥、万寿山、长廊、琉璃厅和清华学堂等。

同时,此地还有休闲游玩的场所,例如玻璃晶雕、香炉谷等。

五、承德避暑山庄承德避暑山庄位于中国北方的承德市,是中国古代皇家宫殿建筑群的代表之一、其建筑规模宏大,风景秀美,囊括了许多宫殿和园林,如九大宗、慈禧太后用于游玩的阆苑,北海阜松庄和沉香阁等。

北京内城的九座“门”原来都有这些作用

北京内城的九座“门”原来都有这些作⽤⽼北京⼈长管北京城叫“四九城”。

“四九城”中的“四”是指北京内城东西南北的四⾯城墙,⽽“九”就代表城内的九个门,过去北京的衙门“九门提督”掌管的就是这九个门的安全。

⽼北京⼈常说“九门⾛九车”,意思就是它们进出不同功⽤的车,为朝廷运送不同的物资。

正阳门始建于明永乐⼗七年,原名“丽正门”,因位于紫禁城正前⽅,⼜有“前门”之称。

正阳门是内城的正门,除了皇帝之外,任何⼈也不准许从箭楼下边的正门出⼊,⽽只能⾛东西两边的旁门。

正阳门是专供皇帝⾛“龙车”的。

五百年来,正阳门饱经沧桑,⼏毁⼏修,现仅存城楼和箭楼,是北京城内唯⼀保存较完好的城门。

崇⽂门在元代时称为“⽂明门”,俗称“哈德门”,崇⽂门是⾛酒车的城门,城外是酒道,当年的美酒⼤多是从河北涿州等地运来的。

宣武门建于明代,初称“顺城门”,正统四年改称“宣武门”,崇⽂门与宣武门的命名上遵循了古代“左⽂右武”的礼制,两门⼀⽂⼀武对应,取“⽂治武安,江⼭⽔固”之意。

宣武门外是菜市⼝刑场。

朝阳门是⽤来⾛粮车的,南⽅的粮⾷向北京调运,必须先⾛通惠河,⽔运到通县,再从通县装车进城,⾛朝阳门进京。

粮⾷进⼊朝阳门后,在附件的粮仓中存放,以备⽤。

现在朝阳门附件还有两处地名“禄⽶仓”和“海运仓”,这就是当年存放粮⾷的仓库。

⾩成门是明清两代⾃门头沟运送煤进城的重要通道,故有“煤门”之称。

明清两代⾩成门⼀带,⽆论农民还是⼿⼯业者或者商⼈,每年秋分时都会做同⼀件事:祭⽉。

因为⽉坛设在⾩成门南侧,每年秋分,宫⾥必有⼈来⽉坛祭⽉,场⾯恢弘,充满皇家神秘感。

清朝时由南⽅通过通惠河运来的⽊材,常常储存在东直门外,北京城所需⽊材⼤多从东直门运进北京城,因此东直门⼜俗称“⽊门”。

东直门是北京九座城门中最贫瘠之门。

西直门在元代称为“和义门”。

明洪武元年(1368年),⼤将军徐达率明军攻占元⼤都城,元顺帝北逃,为防⽌元残军反攻,徐达命令指挥华云龙整修、加固,对元⼤都⼟城外侧包砌城砖。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

北京城为什么有那么多关帝庙

澎湃新闻记者石伟杰来自私家历史

从清末新政以来,北京城经历了多次改造,才逐渐变成我们现在看到的样子。

这一百多年的城市变迁史有很多的故事可讲。

2015年11月7日,北京论坛(2015)历史分论坛C组“融合与扩散——区域与都市历史地理变迁的不同路径”讨论会在北京大学召开,来自中、美、日等国的历史地理学者围绕着都市变迁与改造展开了热烈的讨论。

在会场上,北京大学教授李孝聪和唐晓峰分别就北京城的宗教信仰空间和新街区建设做了有意思的发言,澎湃新闻整理部分发言内容与读者分享。

李孝聪:北京城为什么有那么多关帝庙

李孝聪教授有感于教堂在西方城市中的重要作用,于是根据民国以来政府和学术机构对北京寺庙的调查统计资料做了梳理和分析。

李教授介绍说,据不完全统计,截至1929年,北京城内有文献档案记载或建筑基址可考的宗教信仰活动的场所数目是1621座。

在清朝京城内各区的分布是:皇城内103座;内城东城503座,内城西城499座;外城516座,共计1621座。

其中,属于儒教的坛、祠有52座,佛寺712座,道观689座,清真寺29座,萨满教堂6座,基督教教堂38个,天主教教堂12个,东正教堂5个。

新中国成立后,1954 年北京市人民政府民政局绘制的《北京市少数民族暨寺庙分布图》“记录了东郊、海淀、南苑、丰台、石景山、京西矿区在内的全市僧庙442座、尼庙100座、道庙61座、清真寺65座、喇嘛庙32座”。

可见,北京的宗教场所数量大为下降。

抛开这些冷冰冰的数字,李孝聪发现了一些有意思的现象。

一是关帝庙最多,共116座,其次是观音大士庵,共108座。

而且除了直接名称为“关帝庙”外,红庙、白庙、伏魔庵奉祀的“伏魔大帝”也都是祭祀关羽的。

李教授进一步介绍说,明朝时北京城内的关王庙才20座,何以清朝后增加了这么多?原来,清朝为了减少异端淫祀,就将老百姓普遍尊奉的关羽从“武安王”晋升为“三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君”,诏令全国各地普遍修建关帝庙。

而且,关帝还被请进佛教寺院,佛寺里普遍建造关帝殿奉为守护神。

历代帝王庙中的关帝庙

再则,传统庙宇的朝向普遍是坐北朝南,与皇家建筑的布局轴向保持了一致,而民国时期北京内外城大量出现的小庙宇,庙门朝向、建筑轴线未遵从坐北朝南的传统,可能都属于清朝中叶以来,不择地而建的民间私修庙宇,往往破坏了北京城庙宇建筑原有严整的规律。

此外,李孝聪还指出了这些宗教场所与城市环境、百姓生活、公共空间等复杂而多样的关系。

值得注意的是,这些数据都是一些“死”的调查,今人可以借此知道庙宇的位置和属性,至于“什么人到什么庙去做什么”,这是活的历史,只有把这方面搞清楚了,才能更好地理解这些宗教场所在北京的城市运

转中究竟起了什么样的作用。

八大处关帝庙

唐晓峰:一个未完成的民国示范街区

唐晓峰教授说自己的研究对象是“新华街”——“新华”这个名称并不是新中国的专有名词,这里要谈的是民国时期北京城改造的个案却极具政治象征意义。

民国肇始,根据“清室优待条件”,清帝仍居紫禁城。

当时,袁世凯将总统府设在中南海,但是南边没有大门,于是就将南边的宝月楼改造为门楼,命名为新华门。

除了这一坐南朝北的大门外,还有相关的配套设施。

在朱启钤的主持下,计划将新华门南部的排水沟填平,开辟城门洞,改造南城区,并新建一条街道来贯通新区,还要修建有轨电车。

这一新街区就是新华街。

从街区定位上来说,这是一条干路。

民国时期的新华门

大约1918年时,新华街建好了,但是城门洞并没有造好,于是南、北新华街并没有贯通。

唐教授解释了其中的原委:主干道的变化将影响各个街区的实际利益,一旦新华街完全建成,前门大街的繁荣势必要受影响。

于是,前门商人通过关系给袁世凯吹耳旁风,说开城门洞影响风水,袁世凯便将此事暂时搁置了。

这对老百姓来说是很不方便的,比如说,当年钱学森住在北边,而上学在南边,就要从宣武门绕一圈。

即使如此,新华街北面是新华门,南面是市政公所和其他政府机构,体现了政府规划的新思路,这个布局具有新的政治象征意义,它将成为北京城空间结构乃至空间性的起点,一改以紫禁城为中心的城市空间结构,从而完成了从皇权到共和的过渡,建设一个近代化的新型都市。

此外,主政者还在新华街的南口地带设计了全新的“香厂示范区”,市政公所期待将该区建成“全市模范”,“具振刷日新之象”。

尤其是香厂新世界,汇聚了各种外国最新的表演、咖啡馆等娱乐休闲场,影响很大。

有一个例子可以很好地证明这一点:五四运动后,1919年6月11日,陈独秀就是在这个地方

撒《北京市民宣言》,导致被捕。

香厂新世界游艺场

在唐晓峰看来,民初延续了清末新政以来的城市改造,一方面是整治脏乱现象,另一方面是建设具有近代气息的公共空间和新的模范街区。

民国北京城的改造有两个突破区,一个是王府井与东长安街,另一个就是南北新华街。

两者的区别在于,前者是受使馆区的直接影响,自发发展起来的,而后者是主政者有目的的努力之结果,是更为主动的改造与建设。

然而,后来新华街、香厂衰落了,有人认为是因为民国迁都南京,放弃了这块建设,有轨电车重新改道了宣武门。

但唐教授认为,这其实反映了北京城很顽固的一个问题,即如何发展南城。

新中国成立,首都重回北京,也想发展南城,把中央芭蕾舞团放在了天桥,希望提升南城的文化水准,新修的天桥剧场,还是芭蕾舞的标志,但没有任何发展希望了。

由此可见,新中国的南城建设也不成功,凡是北城有的,南城就很难发展起来。

这是依旧需要思考的问题。

录入编辑:饶佳荣

澎湃新闻。