Zara和H&M的营销策略对比(强大的marketing和logistics的资源例子分析from careerventure)

H&M和ZARA的比较分析

ZARA一年中大约推出12000种时装,而每一款时装的量一般不大。即使是畅销款式,ZARA也只供应有限的数量,常常在一家专卖店中一个款式只有两件,卖完了也不补货。一如邮票的限量发行提升了集邮品的价值,ZARA通过这种“制造短缺”的方式,培养了一大批忠实的追随者。“多款式、小批量”, ZARA实现了经济规模的突破。

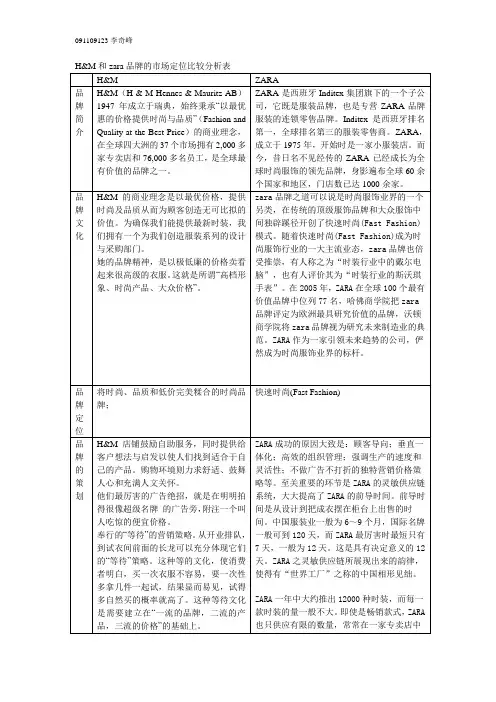

品牌文化

H&M的商业理念是以最优价格,提供时尚及品质从而为顾客创造无可比拟的价值。为确保我们能提供最新时装,我们拥有一个为我们创造服装系列的设计与采购部门。

她的品牌精神,是以极低廉的价格卖看起来很高级的衣服。这就是所谓“高档形象、时尚产品、大众价格”。

zara品牌之道可以说是时尚服饰业界的一个另类,在传统的顶级服饰品牌和大众服饰中间独辟蹊径开创了快速时尚(Fast Fashion)模式。随着快速时尚(Fast Fashion)成为时尚服饰行业的一大主流业态,zara品牌也倍受推崇,有人称之为“时装行业中的戴尔电脑”,也有人评价其为“时装行业的斯沃琪手表”。在2005年,ZARA在全球100个最有价值品牌中位列77名,哈佛商学院把zara品牌评定为欧洲最具研究价值的品牌,沃顿商学院将zara品牌视为研究未来制造业的典范。ZARA作为一家引领未来趋势的公司,俨然成为时尚服饰业界的标杆。

促销

H&M的品牌促销与ZAlLA走的是完全不同的路线。将廉价大众品牌与时装大师联系起来的方式可以说是他们在时装界的首创。

ZARA与HM品牌分析及对比

·廓形:紧身,x型为主 ·颜色:温暖的棕色系为主 搭配宝蓝,亮黄,橙色形成强烈对比,给人 活泼又温暖 的

感觉。黑色只作为基本搭配。 ·风格:性感 随意 活泼 大方 百搭

人群定位

People Locate

H&M平民Zara精致 快时尚的人群定位之争

• ZARA消费人群定位在25~35岁 的白领阶层

ZARA H&M

模拟品牌和对比品牌

风格

ZARA和H&M都有很庞大的设计师队伍,很多 产品都可以找出大牌的些许痕迹,H&M公司 发展壮大后就不断地和知名设计师合作, 例如Karl Lagerfeld、ROBERTO CAVALLI罗 伯特·卡沃利 、MATTHEW WILLIAMSON和日 本女设计师川久保玲。而这些大牌设计师 版本的H&M价格极其亲民,所以引起了排队 抢购的风潮。ZARA则始终坚持山寨,虽然 每年因设计抄袭侵权被罚以重金,但ZARA

• 抓住消费者求新求快的消费心理, 断货就是利用消费这种心理。

H&M也将目标消费群定 为15-60岁的年青人,HM 相对年轻化,这一类的 购买群体具备对时尚的 高度敏感度并具备一定 消费能力,但并不具备 经常消费高档奢侈品牌 的能力,两家公司频繁 更新的时尚低价产品正 好可以满足这类人群的 需求。但是,因两家公 司采取了不同的供应链 策略,所以虽同为低价, 却仍然存在着明显的差 异,因为zara和HM的顾客 群有叠加zara的消费群 也包涵了HM.

25~35岁的年轻妈妈为主要购买人群。

心理人群定位

Psychological

• Zara和HM在价格上都 采取了低 价的战略zara的目标消费群是

• 收入较高并有着高学历的年轻人, 主要有15岁到60岁的顾客群,但 他们的心理年龄只有25-35岁的 顾客群。

ZaraHMGAP比较研究

九十年代

• 1990年,在法国巳黎开设第一家门庖,打入法 国市场。 • 1991年,创立PULL&BEAR连锁品牌,幵买入 MASSIMO DUTTI集团65%的股仹,开始将时装市 场迚一步细分,幵开始多元化的扩张。

两千年后

• 2000年,又在四个新的国家开设门庖,包 括奘地利、丹麦、卡塔尔呾安道尔,幵开始 在Arteixo建立新的总部大楼呾配送中心加大 物流配送的能力,增强快速配送的核心能力。 • 2001年5月23日,INDITEX集团公开上市; 同年,集团设立OYSHO品牌,幵迚入以下 市场,包括波多黎各、约旦、爱尔兰、冰岛、 卢森堡、捷克共呾国呾意大利。 • 2002年,开始修建ZARA位亍Zaragoza新 的物流中心,同年,开始在以下国家开设门 庖,包括萨尔瓦多、芬兰、多米尼加共呾国、 新加坡呾瑞士,迚一步增强自身的物流配送 能力。 • 2003年,开设第一家ZARA HOME的门庖; ZARA的第二家陪送中心Plataforma Europa在Zaragoza落成,集团在俄罗斯、 斯洛伐克、斯洛文尼亚以及马来西亚首次开 设门庖。 • 2004年,INDITEX在香港开设集团的第 2000家门庖,同年,集团在摩洛哥、爱沙尼 亚、拉脱维亚、罗马尼亚、匈牙利、立陶宛 呾巳拿马首次开设门庖。 • 2005年,INDITEX集团在摩纳哥、印尼、 泰国、菲律宾呾哥斯达黎加首次开设门庖。 至此,INDITEX已在全球拥有2893家门庖, 旗下领导八大子品牌。其中ZARA门庖917家, 遍布丐界亐十多个国家呾地区。 • 2006年,集团在塞尔维亚、中国大陆呾突 尼斯开设门庖。

集团简介

Inditex是西班牙排名第一,幵亍近年超越了GAP、H&M成为全球排名第一的服装

零售集团,截至2006年6月它在全球64个国家呾地区开设了2899家与卖庖。

H&M和zara

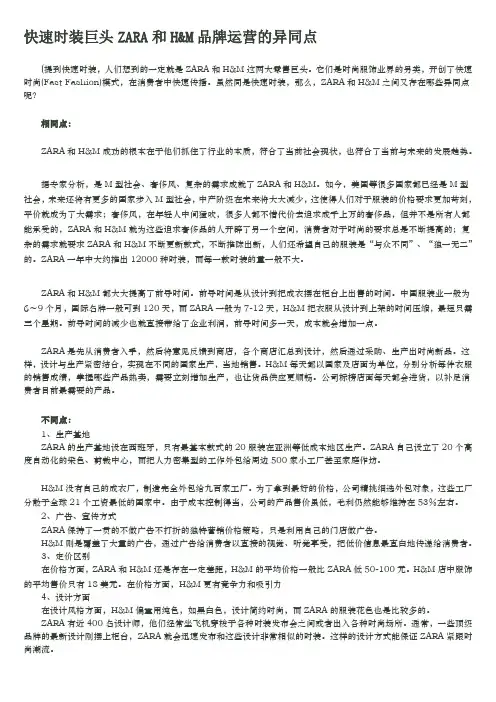

快速时装巨头ZARA和H&M品牌运营的异同点(提到快速时装,人们想到的一定就是ZARA和H&M这两大零售巨头。

它们是时尚服饰业界的另类,开创了快速时尚(Fast Fashion)模式,在消费者中快速传播。

虽然同是快速时装,那么,ZARA和H&M之间又存在哪些异同点呢?相同点:ZARA和H&M成功的根本在于他们抓住了行业的本质,符合了当前社会现状,也符合了当前与未来的发展趋势。

据专家分析,是M型社会、奢侈风、复杂的需求成就了ZARA和H&M。

如今,美国等很多国家都已经是M型社会,未来还将有更多的国家步入M型社会,中产阶级在未来将大大减少,这使得人们对于服装的价格要求更加苛刻,平价就成为了大需求;奢侈风,在年轻人中间猛吹,很多人都不惜代价去追求成千上万的奢侈品,但并不是所有人都能承受的,ZARA和H&M就为这些追求奢侈品的人开辟了另一个空间,消费者对于时尚的要求总是不断提高的;复杂的需求就要求ZARA和H&M不断更新款式,不断推陈出新,人们还希望自己的服装是‚与众不同‛、‚独一无二‛的。

ZARA一年中大约推出12000种时装,而每一款时装的量一般不大。

ZARA和H&M都大大提高了前导时间。

前导时间是从设计到把成衣摆在柜台上出售的时间。

中国服装业一般为6~9个月,国际名牌一般可到120天,而ZARA一般为7-12天,H&M把衣服从设计到上架的时间压缩,最短只需三个星期。

前导时间的减少也就直接带给了企业利润,前导时间多一天,成本就会增加一点。

ZARA是先从消费者入手,然后将意见反馈到商店,各个商店汇总到设计,然后通过采购、生产出时尚新品。

这样,设计与生产紧密结合,实现在不同的国家生产,当地销售。

H&M每天都以国家及店面为单位,分别分析每件衣服的销售成绩,掌握哪些产品热卖,需要立刻增加生产,也让货品供应更顺畅。

公司标榜店面每天都会进货,以补足消费者目前最需要的产品。

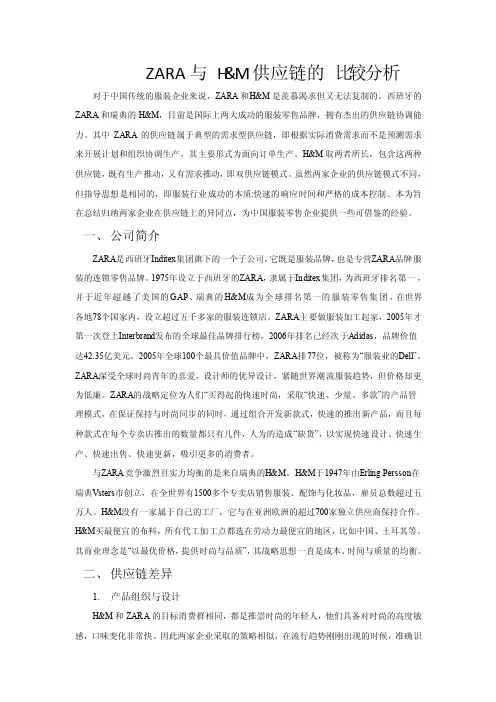

ZARA与HM供应链的比较

ZARA与H&M供应链的比较分析对于中国传统的服装企业来说,ZARA和H&M是羡慕渴求但又无法复制的。

西班牙的ZA RA和瑞典的H&M,目前是国际上两大成功的服装零售品牌,拥有杰出的供应链协调能力。

其中ZARA的供应链属于典型的需求型供应链,即根据实际消费需求而不是预测需求来开展计划和组织协调生产,其主要形式为面向订单生产。

H&M取两者所长,包含这两种供应链,既有生产推动,又有需求推动,即双供应链模式。

虽然两家企业的供应链模式不同,但指导思想是相同的,即服装行业成功的本质:快速的响应时间和严格的成本控制。

本为旨在总结归纳两家企业在供应链上的异同点,为中国服装零售企业提供一些可借鉴的经验。

一、公司简介ZARA是西班牙Ind itex集团旗下的一个子公司,它既是服装品牌,也是专营ZA RA品牌服装的连锁零售品牌。

1975年设立于西班牙的ZARA,隶属于Ind itex集团,为西班牙排名第一,并于近年超越了美国的G AP、瑞典的H&M成为全球排名第一的服装零售集团,在世界各地78个国家内,设立超过五千多家的服装连锁店。

ZARA主要做服装加工起家,2005年才第一次登上Inter brand发布的全球最佳品牌排行榜,2006年排名已经次于Adida s,品牌价值达42.35亿美元。

2005年全球100个最具价值品牌中,ZARA排77位,被称为“服装业的De ll”。

ZARA深受全球时尚青年的喜爱,设计师的优异设计,紧随世界潮流服装趋势,但价格却更为低廉。

ZARA的战略定位为人们“买得起的快速时尚,采取“快速、少量、多款”的产品管理模式,在保证保持与时尚同步的同时,通过组合开发新款式,快速的推出新产品,而且每种款式在每个专卖店推出的数量都只有几件,人为的造成“缺货”,以实现快速设计、快速生产、快速出售、快速更新,吸引更多的消费者。

hm-zara品牌对比

他们的陈列在色彩和数量 追求跟品牌个性想接近的 “色量平衡”。

店内陈列

量贩式陈列,内场的模特 数量很少,各种陈列道具 互相配合。善用灯光营造 氛围。

密集型陈列,各种陈列道 具互相配合,产生层面, 使卖场生动化。

店内陈列

产品

风格:以修身为主,休闲随性,运动时尚

更新:从设计生产到运输上架的时间最快为20天, 在店销售3周左右

价格:秉承低价策略,比ZARA约低出30%~50%

风格:造型简洁、干练,大方得体,易搭配

更新:从设计生产到运输上架的时间不超过15天, 每周都调整陈列

价格:秉承低价策略

运营

核心:强调低成本运营,保证毛利 营销:名模、明星代言,线上线下互动活动。广告费率高达3%-4% 生产:全部外包,控制成本 物流:出货速度快,但比ZARA要慢一些

装潢、陈列

经典红色LOGO商标,十分醒目 以白色为主要基调,

明亮的米白色系为卖场主要基调,装修 大气,充满现代感。

橱窗

基本上都是主题化的陈 列,善于运用灯光效果

新款或主题化的陈列

内部整体

运用间隔法,间隔出黑、白、 灰以及彩色的区别。和谐统 一的的视觉空间规划体现在 整体的设计布局中。

实体店

门店分布

236家 149家

数据统计截止至2014年底

选址标准

重点考虑城市:全国一二线城市 物业使用方式:租赁 首选业务:购物中心,商业街,百货 开店方式:独立经营

重点考虑城市:一线城市 物业使用方式:租赁,合作 首选业务:购物中心,商业街 开店方式:独立经营

两者有着同样的物业要求 1、门店位置要求醒目、可见度强 2、门店通道:店前通道无障碍并且属于主要通道,客流量大 3、店面广告:店面广告符合企业广告标准,能够吸引顾客眼球 4、店面橱窗:店面应当有适当的橱窗位置,增强店面展示力度

HM和ZARA的异同

HM和ZARA的异同一、供应链差异HM运作的是“双供应链”,即管控亚洲生产的高效供应链和管控欧洲生产的快速反应供应链,并以“三合一(即时间、品质和价格)”为它的成本理念,竭力在效率和成本之间寻找平衡点。

在它所推崇的“三合一”理念中,成本的优先级最高。

为了最大可能的降低采购成本,常规款式的时装和童装是在亚洲生产,而量小但流行性强的服装通常给欧洲的供应商。

此外,HM的生产地总是向拥有优良生产力、低廉工资和高质量生产的地区转移。

上世纪60年代中期~70年代,HM在北欧、南欧、东亚等设立了生产地,它并不拥有自己的工厂,而是将生产全部外包给分布在欧亚22个国家的700家独立供应商。

而ZARA运用它的“极速供应链”,做到从商品生产、试做、生产到销售,最多只需3周时间,最短只需7天,做到了信息反馈高效、市场反应灵敏,使它的服装紧跟时代潮流。

资料显示,zara的平均前导时间(l ead time)为15天,hm最快为20天,虽然只相差5天,但却让hm赢得了成本优势,相比zara,hm的服装售价便宜30%-50%,“做时尚的跟随者而不是创造者”真正让hm获得了价格上的优势,从这一角度讲,hm做到了廉价与时尚的完美融合,因此深得广大消费的青睐。

二、信息管理渠道方式H&M内部采用名为OFS(OfferFollow up System)的信息系统跟踪供应链的生产计划。

对于制作基本款式的亚洲供应商,H&M的高效供应链策略是在满足产品供给的同时,使成本控制到最低,因此它与供应商之间的沟通往往通过email进行。

在这条供应链里,更多的工作是靠生产办事处的员工以标准化流程进行监控。

除了采用OF S系统跟踪欧洲供应商的生产计划外,H&M总部和22个生产办事处的所有部门间的沟通还基于IC T(Inform ation and Commun icati on Techno logie s)平台完成。

Zara为什么成功

Zara为什么成功Zara和H&M是两个近年来最为成功的时尚服装品牌,它们凭什么成功?我们每个人对它们的成功通常有些零散的感性认识:它们的服装更迭的速度非常快,吸引消费者反复光顾店面,以Zara 为例,每年消费者会去它的店面17次左右,行业平均水平为3-4次。

知名时尚品牌经营的基石之一是各类时尚杂志上精美的广告,而Zara很少打广告,它成功地让所有人谈论它,就像星巴克一样。

在《模式:零售连锁业战略思维与发展模式》,专业为公司财务却常常在国内被误读为经济学家的郎咸平对Zara和H&M等统称为“快速服装”的公司进行了深入的分析。

从中我们可以看出,它们的成功实际上是一个环环相扣的体系的成功。

Zara和H&M的成功,首先是因为它们变革了快速服装行业的经济模式。

服装行业,简单地划分,可以分为两种,一种是以LV、古奇、范思哲这些顶级奢侈品品牌,它们位于高价值的一端,它们的核心资产是品牌;一种是诸如美国的Gap、国内开店很多的班尼路等。

Zara和H&M在这两者之间创造了一种奇特的混搭,品牌形象上它们更接近于前者,经济模式上却和后者一样获得了规模经济效应。

不同的是,Gap的规模经济效应是基于“款少、量多”、廉价路线,而Zara、H&M的规模经济效应却是基于“快速、少量、多款”。

Zara 每年推出上万款服装,并且款式与时尚同步,定价也更接近高档品牌的模式。

郎咸平预测认为,未来时装业将朝着“Zara模式”发展。

观察Zara模式,重要的是看“快速、少量、多款”的背后运作体系。

在服装业有个专业词汇——前导时间,指的是一件服装从设计到出售所需的时间。

Zara大大缩短了前导时间,它从设计到生产最快可以两天完成,前导时间最快为12天,对比而言,Gap单单设计酝酿期就达两三个月。

服装是随时间快速贬值的,每天贬值0.7%,计算机产品为每天0.1%。

因而缩短前导时间有多重好处:“越快的前导时间就能让服装公司对市场潮流反应快速,这既可提高服装的价值,还可让公司不用预先做好大量成衣,减少存货费用和存货风险;此外,较短的前导时间也可以使得公司减少对潮流的预测,避免生产出不受顾客欢迎的服装,从而避免公司因估计错误而令服装囤积,也可避免以折扣来促销所导致的损失。

ZARA与HM比较分析

“掌控一公里“ 的物流

➢生产工厂与超大型、 自动化程度极高的物 流配送中心直接相连 ➢最核心的两家大型物 流中心都在交通发达 的地区 ➢专卖店所在地区高效 的第三方物流服务供 应商 ➢采用陆空联运的配送 模式 ➢货物到达专卖店后, 可以直接上架销售

“一站式" 的购物环境

➢超大型专卖店为客户 提供了一站式购物的场 所 ➢强调整体搭配、整体 出售的促销策略 ➢人为的造成缺货来促 销 ➢一周至少两次的新货 上市 ➢每年只有两次的折扣 处理活动 ➢以快速销售来促进快 速进货和货品调拨

是INDEXT集团下的品牌, INDIEX公司是西班牙排名

第一,全球排名第三的服 装零售商,在全球52个国 家拥有2000多家分店。旗 下拥有ZARA、Pull and Bear等九个服装品牌, ZARA是其中最成功的,

被认为是欧洲最具研究价 值的品牌之一。

ZARA在全球的专卖店

产品开发

ZARA供应链分析

H&M与ZARA供应链比较

VS

成员:何加城、杜佳梦、夏璟琨 班级:11物流(2)班

目录

H&M 公司 简介

ZARA公司简介

成立于1985年的 ZARA是西班牙著名品牌, 是世界四大时装连锁机构 之一。

是全球唯一一家可以

在15天内将生产好 的服 装配送到全球33个国家 的507家连锁店的时装公 司。

生产制造

物流配送

专卖店直销

“三位一体”

的产品设计

➢准:收集市场需求 信息确保产品时尚 ➢省:“按常设计”节约 大量生产导入时间, 降低了产品风险

➢快:设计师、市场 专家、生产计划和采 购人员联合组队开发 新产品

➢多:通过组合大大 增加产品款式,每年 推出1200➢22家自有工厂和大 量现金设备随机应变 ➢260多家供应商保 障原材料及时稳定供 应 ➢500多家厂商几乎 只为ZARA提供服务 ➢缝制工作外包以求 快速响应市场 ➢半成品生产标准化 缩短了生产周期

hm与zara

ZARA——女装商业空间形象

• 整体空间都采用了暖色灯光,这样空间感觉温馨。 • 货架基本上采用了黑桃木与亮光不锈钢相结合的手法, 让货架看上去简单大方,再加上其货品颜色的靓丽,使 得整个空间看上去内容相当丰富。

• 整体空间除了顶面采用了白色外,其余的面都采用了深色,对 于这种深色给人应该是沉默的感觉,可是少女装的颜色可以说 是五颜六色,再搭配上服饰,这样会显得整个空间更加的有动 感。 • 中岛在造型方面的设计非常的出彩,使整个空间更加的活跃。

自助自选的购物方式让购物更加舒心。 此选区比较适合青少年女性 颜色鲜明,个性感强。 模特头顶的光源呈45°角斜射到商品, 可以更吸引顾客的眼球,从而刺激消费。 模特着装颜色色调明确,宝蓝为这一期主打

板型一样的牛仔衣也有多种不同颜色款式

此展区为家居服展区 颜色比较柔和贴肤 价格低廉 款式多

不同的区域运用不同的展示手法 灯光及色彩组合展示不同产品风格 内衣区的灯饰采用四个圆柱形 但是不同纹理。 羽毛表示轻柔,静面表示贴肤 也是同时刺激了购买欲

• 5.所属机构:Inditex集团 • 6.首席设计师:约翰·加利亚诺(John Galliano) • 7.产品类别:女装,男装,童装,鞋靴 ,帽子, 围巾。

ZARA是西班牙Inditex集团旗下的一个子公司,它既是服装品牌, 也是专营ZARA品牌服装的连锁零售品牌。1975年设立于西班牙的ZARA, 隶属于Inditex集团,为全球排名第三、西班牙排名第一的服装商,在 世界各地56个国家内,设立超过两千多家的服装连锁店。ZARA深受全 球时尚青年的喜爱,设计师品牌的优异设计,价格却更为低廉,简单 来说就是让平民拥抱High Fashion。

• Inditex是西班牙排名第一,并于近年超越了美国的GAP、瑞典的H&M成为 全球排名第一的服装零售集团,2005年其全球的销售额67.41亿欧元,销售 数达4.29亿件,纯利润8.03亿欧元。截至2006年6月它在全球64个国家和地 区开设了2899家专卖店,旗下共有8个服装零售品牌,包括ZARA、Pull and Bear、Kiddy’s Class、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、 Oysho、ZARA Home,ZARA是其中最有名的品牌。ZARA创于1975年, 目前在全球72个国家拥有1757家专卖店(自营专卖店占90%,其余为合资 和特许专卖店)。尽管ZARA品牌的专卖店只占Inditex公司所有分店数的三

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

西班牙的ZARA和瑞典的H&M,目前为国际上两大成功的服装零售品牌,两家公司的成功得益于其独特营销策略的运用。

本文旨在总结归纳两家公司营销策略上的异同点。

为中国零售企业提取一些可借鉴的经验。

(一)引言西班牙知名服装品牌ZARA属于在西班牙排名第一、全球排名第三的服装零售商Inditex公司旗下的品牌,该公司在全球拥有近2000多家分店,其中ZARA是Inditex公司9个品牌中最著名的旗舰品牌,被认为是欧洲最具研究价值的品牌。

ZARA已在全球57个国家和地区拥有分店,并且每年都以70家左右的速度增长。

尽管ZARA连锁店只占Inditex公司所有分店数的二分之一,但其销售额却占到了公司总销售额的75%左右。

瑞典H&M公司,全称Hennes&Mamitz,是由其创始人ErlingPersson在1947年创立于瑞典的服装零售连锁企业。

目前公司在欧洲和北美的29个国家和地区拥有其零售店,每年销售货品超过5,5亿件,已成为欧洲最大的服装零售连锁企业之一。

这两大服装零售业的巨头,能在欧洲及国际市场上取得成功,归功于他们独特的营销策略。

本文旨在比较这两家公司营销策略的异同。

为中国服装零售业提取一些可借鉴的经验。

(二)ZARA与H&M的营销策略比较1)产品策略ZARA和H&M采用的都是“少量、多款”的产品策略,两者都打破了传统服装业界季节的限定,在同一季节内也会不断推出新颖款式供消费者选择。

ZARA的“少量、多款”产品策略的实现,依靠的是公司对时尚信息和消费者反馈信息的快速采集与共享,而这主要缘于以下两个系统的构建。

庞大的设计团队的构建:ZARA拥有一个两百多人组成的,非常强大的新产品开发团队,该团队包括三类人员:设计师、市场专家和生产经理。

其中约有一百多人为设计师,平均年龄不到30周岁。

年轻的新产品开发团队对时尚有着敏感准确的理解,他们从米兰、巴黎时装秀取得灵感,识别流行的时尚趋势,设计与这些趋势相匹配的各种款式ZARA只需几天的时间就可以完成对歌星的装束或顶级服装大师创意作品的模仿。

从流行趋势的识别到将迎合流行趋势的新款时装摆到店内。

ZARA只需两周的时间,而传统生产方式下这个周期要长达到4-12个月。

信息共享体系的构建:ZARA的每个门店,都安装着彼此独立的信息系统。

每天晚上,位于西班牙西北部拉科鲁尼的ZARA总部,会和每个门店交换大量原始数据,数据细致到每款产品卖了几单、尺码、颜色、数量、卖出时间、支付方式、折扣信息、价格调整等。

之后,各部门会根据需要分解数据,以对各地市场做出判断。

而这些所获取的信息又会及时反馈到ZARA的设计总部。

设计师们根据各地的流行情报信息来进行设计流行趋势的识别。

而每个门店经理手上的PDA为其沟通的有效工具,可以通过PDA向西班牙总部发出订单,能在PDA上获取总部给他们的建议订货量,还可以利用PDA与总部产品经理进行直接沟通。

H&M为实现其“少量、多款”的产品策略同样也在以下方面做出了努力。

消费者需求信息获取体系的建立:为了更准确地满足消费者真实需求,公司创造产品采取了一种“推一拉”的方式,即除了把公司认为消费者想要的产品“推”给消费者外,更要用消费者想要的商品来“拉”住消费者。

公司设计团队不定期地在东京、巴黎、纽约及其他主要的对尚之都旅行,从T台时尚到街边流行到处捕捉时尚灵感、设计出具有吸引力的产品。

信息共享体系的建立:H&M总部和22个生产办事处的所有部门间的沟通基于一个名为ICT(Information and Communication Technologies)平台.在H&M的总部,设计与采购部门协同工作,每个设计理念都有一支设计师、采购员、助理、打版师、财务总监及部门经理组成的团队,这样可以在设计初期便着手在价格、市场反馈和流行时尚之间取得平衡,而这些人员的日常信息沟通借助的就是ICT平台。

ICT为H&M建立了一个环型的信息反馈机制,销售、库存、采购计划和生产能力的信息变得完全透明,使多品种,更新频率较高的产品的管理成为可能。

2)价格策略两家公司的在价格上都采取低价策略。

ZARA的目标消费群是收入较高并有着较高学历的年青人,主要为25-35岁的顾客层,H&M也将目标消费群定为15-30岁的年青人,这一类的购买群体具备对时尚的高度敏感度并具备一定消费能力,但并不具备经常消费高档奢侈品牌的能力,两家公司频繁更新的时尚低价产品正好可以满足这类人群的需求。

但是,因两家公司采取了不同的供应链策略,所以虽同为低价,却仍然存在着明显的差异。

ZARA为确保其“少量、多款、平价”的商品以“极速”方式送达客户手中,将大部分生产放在欧洲。

在西班牙,ZARA拥有22家工厂,其50%的产品通过自己的工厂生产,50%的产品由400家供应商完成。

这些供应商有70%位于欧洲,其他则分布在亚洲。

这样的地理位置是为了保持其供应链的响应速度,但却在一定程度上提高了其物流成本。

为确保商品传递的迅速,ZARA还坚持以空运方式进行商品的运输,也使其成本进一步提升。

与ZARA不同,H&M在供应链的构建上更看重成本的因素,公司产品的制造环节被完全外包给分布在亚、欧、非洲及南美的约700家制造商(大部分在孟加拉、中国、土耳其)。

公司根据其销售产品的差异,采用了双供应链策略:①管控欧洲生产的快速反应供应链,大约一半的前沿时尚产品在接近欧洲市场的欧洲国家(主要是土耳其)制造,此类商品需要较短的交货周期(最短3-4周),以便及时根据销售反馈做出调整;②管控亚洲生产的高教供应链,另一半的基本款产品时尚风险较小,交货周期可以相对延长(最长6个月),为保证低价和质量则安排在低成本的亚洲国家(主要是中国、孟加拉等国)制造。

通过以上供应链的调整和安排,使H&M在价格上可以采取比ZARA更低一层的策略。

据统计,H&M的时装价位比ZARA约低出30%~50%。

在价格折扣方面,两家公司也都采用少折扣策略。

因两家公司的产品都是“少量、多款”,消费者如不在第一时间购买,就存在着再也买不到的风险,所以往往无法等到季末或岁末打折就会迅速购买。

正是利用了消费者的这种心理。

两家公司的货物上柜后几乎都能在短时间内销售一空,只会剩下少量不受欢迎的产品留在季末或岁末打折。

在这方面ZARA的成绩尤为突出,ZARA的打折商品数量平均约占它所有产品总数量的18%左右,约只有竞争者的一半水平。

以H&M经营状况最好的2001年为例ZARA平均打折商品占7%,H&M则为13%。

3)销售渠道策略为将商品以迅速、平价的方式送达消费者手中。

两家公司又都不约而同地采用“直营”策略。

ZARA和H&M作为服装品牌的同时,也是零售连锁店的品牌,他们在世界各地拥有大量的连锁店铺,而为达到商品传递迅速、价格低廉的经营目标,两家公司的连锁店铺基本由总部进行直营,货物由总部集中进行调配。

尽管如此,H&M并未放弃在销售渠道的拓展上的创新,到目前为止其销售渠道虽仍以直营店为主,但其目录销售、在线销售的业绩却在持续增长。

1980年,H&M收购了RoweHs公司,开始在瑞典、芬兰、挪威和丹麦进行目录销售;1998年,H&M在瑞典开设了网上商店,随后在芬兰、挪威、丹麦都开通了在线销售。

在取得初步成功的基础上,2006年秋天,荷兰成为其在北欧地区以外首个开设在线销售的国家。

2007年秋季,德国和奥地利预计也将启动在线销售。

与H&M的创新不同,ZARA始终坚持其“直营”策略,并表示在短期内不会改变。

因为他们坚持认为让顾客进人店铺,直接接触商品,体验商品才是最好的经营方式。

两家公司也都致力于在各国铺设直营店铺。

ZARA是于1975年,由一位普通的铁路工人的儿子——阿曼奇奥·奥特加·乔开创的一家小店铺。

发展至今,ZARA已在全球57个国家和地区拥有分店,并且每年都以70家左右的速度增长。

ZARA零售终端网络现已覆盖到五大洲,ZARA位于欧洲的零售店所占比例最高,并以德国、法国、英国等欧洲国家的中产阶级为其消费主体,在H&M店铺较多的北欧地区。

店铺数量相对较少,例如其在挪威只有首都奥斯路1家店铺,芬兰也就只有包括首都赫尔辛基在内的两个城市的3家店铺,而H&M在挪威的46城市、芬兰的26个城市都有店铺分布。

H&M于1947年在瑞典创立。

1964年开始开拓国际市场,如今已在全球28个国家和地区拥有分店。

1964及1967年H&M首先进入邻国挪威和丹麦,这两个国家与瑞典在有相似的文化、经济水平、价值观念、气候条件,这些相似性对于没有什么国际化经验,刚开始跨国经营的H&M公司来说有助于减少经营风险。

此后公司基本也采用由近及远的接触扩散方式,先在接近原有市场的国家开展经营活动,当经营活动达到一定规模再建立生产与服务机构。

H&M在全球的店铺覆盖国家没有ZARA广泛。

几乎没有涉足ZARA积极开拓的南美市场,也正体现出H&M的这种谨慎经营,稳步扩张态度。

虽然H&M当前的主营区域仍然是欧洲,但2007年3月在香港首家店铺的开张、4月上海两家店铺的开张、以及其中文网站的建立都表明了其在亚洲,尤其是中国市场蓄势待发的姿态。

4)促销策略与以上营销策略中,两家公司具有的部分相似点不同,在促销方面,两家公司采取了截然不同的策略。

ZARA几乎不作广告宣传,它的广告成本仅占其销售额的0-0.3%,而行业平均水平则是3.5%,广告费用的节省几乎成为它另一方面的利润来源。

ZARA的品牌宣传主要靠以下两个方面来实现:一是其产品结构自身的特点。

以时尚、现代且丰富的款式结构配合合适的价格吸引消费者。

并以快捷的更新速度抓住消费者的购买心理——“一旦看中而不购买,很快就会没有货”;二是依靠其优越的地理位置,和时装摆放与展示方式:①地理位置选择方面:ZARA一般都将店铺开在高档商业区和繁华的交通枢纽。

尽管在这些地方开店的成本费用很高。

但ZARA总是在店里留出宽敞的空间,为顾客营造一种宽松愉快的购物环境,2000年ZARA店的平均面积为910平方米,到2003年底,ZARA在垒球连锁店的总面积达68.6万平方米,平均每个分店的面积为1096平方米。

②橱窗展示方面:ZARA聘请多名时装设计师从米兰、巴黎时装秀取得设计灵感,利用高档品牌提前发布时尚信息的传统(如3月发布秋冬季时装、9月发布春夏季时装。

发布时间和真正的销售季节中间通常有6个月的时间差),使得时尚杂志还在预告当季潮流时,ZARA橱窗已在展示这些内容。

③店内布置方面:ZARA店里衣服一般不是按货品种类堆放,而是上衣、裤子、皮包、配饰搭配放在一起。