《北方民族大融合》教案03

北方民族大融合教学设计

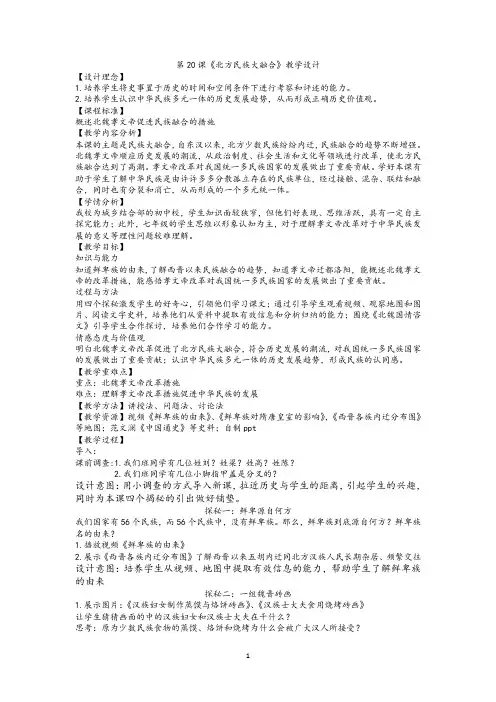

第20课《北方民族大融合》教学设计【设计理念】1.培养学生将史事置于历史的时间和空间条件下进行考察和评述的能力。

2.培养学生认识中华民族多元一体的历史发展趋势,从而形成正确历史价值观。

【课程标准】概述北魏孝文帝促进民族融合的措施【教学内容分析】本课的主题是民族大融合,自东汉以来,北方少数民族纷纷内迁,民族融合的趋势不断增强。

北魏孝文帝顺应历史发展的潮流,从政治制度、社会生活和文化等领域进行改革,使北方民族融合达到了高潮。

孝文帝改革对我国统一多民族国家的发展做出了重要贡献。

学好本课有助于学生了解中华民族是由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,从而形成的一个多元统一体。

【学情分析】我校为城乡结合部的初中校,学生知识面较狭窄,但他们好表现、思维活跃,具有一定自主探究能力;此外,七年级的学生思维以形象认知为主,对于理解孝文帝改革对于中华民族发展的意义等理性问题较难理解。

【教学目标】知识与能力知道鲜卑族的由来,了解西晋以来民族融合的趋势,知道孝文帝迁都洛阳,能概述北魏孝文帝的改革措施,能感悟孝文帝改革对我国统一多民族国家的发展做出了重要贡献。

过程与方法用四个探秘激发学生的好奇心,引领他们学习课文;通过引导学生观看视频、观察地图和图片、阅读文字史料,培养他们从资料中提取有效信息和分析归纳的能力;围绕《北魏国情咨文》引导学生合作探讨,培养他们合作学习的能力。

情感态度与价值观明白北魏孝文帝改革促进了北方民族大融合,符合历史发展的潮流,对我国统一多民族国家的发展做出了重要贡献;认识中华民族多元一体的历史发展趋势,形成民族的认同感。

【教学重难点】重点:北魏孝文帝改革措施难点:理解孝文帝改革措施促进中华民族的发展【教学方法】讲授法、问题法、讨论法【教学资源】视频《鲜卑族的由来》、《鲜卑族对隋唐皇室的影响》,《西晋各族内迁分布图》等地图;范文澜《中国通史》等史料;自制ppt【教学过程】导入:课前调查:1.我们班同学有几位姓刘?姓梁?姓高?姓陈?2.我们班同学有几位小脚指甲盖是分叉的?设计意图:用小调查的方式导入新课,拉近历史与学生的距离,引起学生的兴趣,同时为本课四个揭秘的引出做好铺垫。

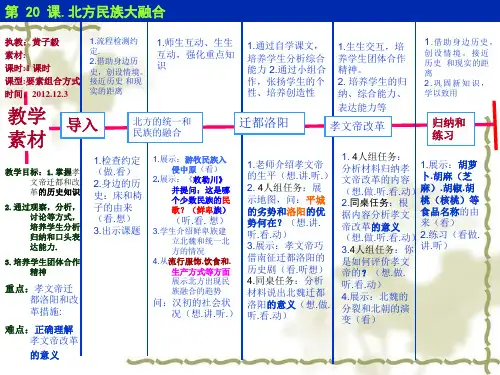

第20课.北方民族大融合(教案)

重点:孝文帝迁 都洛阳和改 革措施:

难点:正确理解 孝文帝改革 的意义

1.检查约定 (做.看) 2.身边的历 史:床和椅

子的由来 (看.想) 出示课题

1.展示:游牧民族入 侵中原(看)

2.展示:《敕勒川》 并提问:这是哪 个少数民族的民 歌?(鲜卑族)

(听.看. 想)

3.学生介绍鲜卑族建 立北魏和统一北 方的情况

1. 4人组任务: 分析材料归纳孝

1.展示:胡萝

文帝改革的内容 卜.胡麻(芝

(想.做.听.看.动)麻).胡椒.胡

2.同桌任务:根 桃(核桃)等

据内容分析孝文 食品名称的由

帝改革的意义 来(看)

(想.做.听.看.动)2.练习(看做.

3.4人组任务:你 讲.听)

是如何评价孝文

帝的?(想.做.

听.看.动)

1.生生交互,培 养学生团体合作 精神。 2. 培养学生的归 纳、综合能力、

教学 导入 素材

北方的统一和 民族的融合

迁都洛阳

表达能力等

孝文帝改革

1.借助身边历史,

创设情境。接近 历史 和现实的距 离 2.巩固新知识, 学以致用

归纳和 练习

教学目标:1.掌握孝 文帝迁都和改 革的历史知识

2.通过观察,分析, 讨论等方式, 培养学生分析 归纳和口头表 达能力.

4.展示:北魏的

分裂和北朝的演

变(看)

4.从流行服饰.饮食和. 生产方式等方面 展示北方出现民 族融合的趋势

问:汉初的社会状 况(想.讲.听.)

1.老师介绍孝文帝 的生平(想.讲.听.) 2. 4人组任务:展 示地图,问:平城

的劣势和洛阳的优 势何在?(想.讲. 听.看.动) 3.展示:孝文帝巧 借南征迁都洛阳的 历史剧(看.听想) 4.同桌任务:分析 材料说出北魏迁都 洛阳的意义(想.做. 听.看.动)

《北魏政治和北方民族大交融》精品教案3(活动探究型)

《北魏政治和北方民族大交融》精品教案3(活动探究型)一、课程标准:通过北魏孝文帝改革,初步理解民族交往、交流、交融对中华民族发展的意义。

二、教学目标了解淝水之战和北方地区民族交融的基本史实,概述北魏孝文帝促进民族交融的措施。

运用历史唯物主义和民族平等原则理解和思考民族大交融进程。

概括归纳孝文帝的主要改革措施。

认识孝文帝改革适应了历史发展的趋势,促进了民族大融合,推动了北方经济的恢复与发展,树立维护民族团结和祖国统一的价值观。

三、教学重难点教学重点:北魏考文帝的改革措施。

教学难点:正确认识民族大融合的含义。

四、教学过程(一)情境导入“风声鹤唳”“草木皆兵”“投鞭断流”“东山再起”这些成语,其典故都与淝水之战有关。

在这一战役中,号称百万大军的前秦军队是如何被东晋8万守军打败的呢?十六国北朝时期,北方各族之间既有斗争又有交融。

这些看似矛盾的现象,是否蕴含着某些必然性?今天,我们就一起通过学习《第19课北魏政治和北方民族大交融》来探讨这些问题吧。

(板书课题)(二)互研探究互动活动——淝水之战1.请写出这次战役的时间、交战双方、结果和影响。

383年;前秦和东晋;晋军大败前秦。

影响:A.前秦统治瓦解,北方重新陷入割据状态。

B.东晋在南方取得暂时稳定,为经济的发展提供了有利条件。

2.分析前秦失败的原因,你认为决定战争胜负的重要因素是什么,你从中得到什么启示?苻坚骄傲轻敌;秦军不得人心,军队战斗力不强;前秦军队指挥不当,战线过长也是失败的原因。

我觉得决定战争胜负的重要因素是人心,得民心者得天下。

互动活动二北魏孝文帝改革自主阅读课本P94~95内容,完成第3~4题。

3.孝文帝改革的主要措施包括哪些?(可以浓缩成短句)这些改革措施有何影响?措施:迁都洛阳;说汉语;穿汉服;改汉姓;与汉联姻;用汉制;习汉礼。

影响:促进了民族融合。

4.我们应该怎样评价北魏孝文帝?评价:北魏孝文帝是我国历史上杰出的少数民族改革家。

他顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革,促进民族融合,促进了社会发展。

人教版七年级上册历史《北方民族大融合》教案2篇

人教版七年级上册历史《北方民族大融合》教案2篇Lesson plan of the great fusion of Northern Nationalities编订:JinTai College人教版七年级上册历史《北方民族大融合》教案2篇前言:历史是对人类社会过去的事件和活动,以及对这些事件行为有系统的记录、研究和诠释。

历史是客观存在的,无论文学家们如何书写历史,历史都以自己的方式存在,不可改变。

是记载和解释作为一系列人类进程历史事件的一门学科。

本教案根据历史课程标准的要求和针对教学对象是高中生群体的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划、并以启迪发展学生智力为根本目的。

便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:人教版七年级上册历史《北方民族大融合》教案2、篇章2:北方民族大融合教学设计篇章1:人教版七年级上册历史《北方民族大融合》教案教学目标教学目标:一、知识与能力:通过本课的学习使学生掌握孝文帝改革的原因、内容与作用,提高学生综合分析问题的能力。

二、过程与方法:通过创设情景,把历史与现实结合起来,具体分析民族融合的表现,通过分组讨论的方法轻易突破难点,学生轻松理解掌握孝文帝的改革措施。

三、情感态度与价值观:树立在民族问题上的正确观念,认识到民族间的经济、文化交流是我国历史上的民族关系的重要内容,也是实现民族融合的前提条件教学重难点教学重点:北魏孝文帝改革教学难点:正确认识民族融合的含义教学过程教学过程:导入新课:同学们,今天的历史课老师带来了新的任务,大家准备好了吗?大家听过木兰从军的故事吗?《木兰诗》还记得吗?(请一个同学来背诵)。

歌中的花木兰女扮男装,代父从军,征战疆场一二十载,屡建战功,但是却没有人发现她是女子的故事。

脍炙人口的《木兰诗》是一首流传了千百年之久的北朝民歌。

北方民族大融合教案

《北方民族大融合》教案【教材分析】本课在人教版《中国历史》七年级上册第四单元“政权分立与民族融合”,本单元所述三国两晋南北朝是秦汉大一统后出现的政权分立时期,而本课内容正是从政权分立走向统一的一个严重环节。

北方少数民族的内迁使民族融合趋势出现,为了适应这种趋势,北魏孝文帝进行了一系列学习优秀文化——主要是汉族文化的改革;而改革又进一步促进了民族大融合,为后来的隋唐统一奠定了基础。

因此可以说,这一课既是对三国两晋南北朝政权分立的一个总结,又为隋朝更大规模的统一埋下了伏笔。

【教学目标】1、通过本课的学习,使学生比较系统地了解南北朝时期我国民族大融合的基本史实,包括自十六国以来北方地区民族融合的趋势和北魏孝文帝改革的主要史实,为学生进一步了解我国古代历史上民族融合的进程和中华民族形成的历史过程奠定基础。

2、通过学习和思考本课所叙述的民族大融合进程,初步培养学生运用历史唯物主义和民族平等原则理解和思考历史上的民族关系问题的能力,培养学生全面、系统地思考问题和追踪历史发展基本线索的能力。

3、通过本课的学习,培养学生在民族问题上的正确观念,使学生认识到民族间的经济、文化交流是我国历史上民族关系的严重内容,也是实现民族融合的前提条件。

【教学重点】北魏孝文帝改革措施及其作用。

【教学难点】正确认识民族大融合的含义。

【教学方法】自主学习、合作探究、引导点拨【教学过程】一、提问设疑,激发兴趣我们的祖国,是一个多民族的国家,56个民族亲如兄弟,和睦相处。

那么,在这56个民族中,有没有我们历史上曾经出现过的匈奴族、鲜卑族、羯族、氐族呢?——没有!那么,他们到哪里去了呢?大家想不想知道呢?这节课将会给大家揭开谜底!(板书课题)二、明确目标,有的放矢1、比较系统地了解我国南北朝时期民族大融合和北魏孝文帝改革的主要史实。

2、正确认识民族大融合的含义以及孝文帝改革的具体措施及其作用。

3、初步培养全面、系统地思考问题和追踪历史发展基本线索的能力。

《北方民族大融合》教案

北方民族大融合教学目标:知识与能力:1、概述北魏孝文帝促进民族融合的措施。

2、培养学生理解和思考历史上的民族关系问题的初步能力,树立正确的民族观念。

3、培养学生追踪历史发展基本线索的初步能力。

过程与方法:以穿越时空隧道为纽带,通过创设情境,把历史与现实联系起来;再通过动手操作,换位思考,具体分析民族融合的表现、分组对比回答、讨论等方法,化难为易,从而轻易突破难点;通过缩句游戏,让学生轻松理解掌握孝文帝的改革措施,最后在歌声中对学生完成民族观的正确引导,从而顺利完成教学目标。

情感态度与价值观:民族间经济、文化交流是我国历史上民族关系的重要内容,也是实现民族融合的前提条件。

孝文帝改革促进了北方民族大融合,符合历史发展的潮流,是我国古代杰出的少数民族政治家。

中华民族的历史是由各民族共同缔造的。

初步树立维护民族团结和祖国统一的历史价值观。

教学重点:北魏孝文帝改革。

教学难点:认识民族大融合含义。

魏孝文帝改革如何促进了北方民族大融合。

教学手段:多媒体教学。

教学过程:一、导入新课:播放:现代歌曲《天堂》。

古老民歌《敕勒歌》。

思考:两首歌曲描写了什么情景?设计意图:对比欣赏,由此导入,激发学生学习的兴趣。

二、讲授新课:1、北魏的统一和民族融合:点击课件:简述:“五胡”以及今天的少数民族羌族。

“五胡”中哪一个民族的势力逐渐强大起来?点击课件:小小测试:播放视频。

对学生的成果展示给予及时的鼓励和肯定。

北魏统一黄河流域后,生活在这里的各族人民相互之间产生了哪些影响?点击课件:回顾:西晋时期“五胡”内迁的历史。

观察:“五胡”内迁图。

(鲜卑)阅读教材第一自然段,找出鲜卑族是如何强大起来的?北魏建立并与439年统一了黄河流域。

仔细观看视频,从中获取有效信息并展示交流。

阅读P114-115小字部分并做出回答。

观看图片:“湖人汉服,汉人胡食……”设计意图:把问题与民族大融合相联系,为下面的学习做好铺垫。

问题是学生独立思考产生的,才能形成教学问题场。

历史《北方XX大融合》教案范文

历史《北方大融合》教案范文一、教学目标:1. 让学生了解北方大融合的历史背景和原因。

2. 通过学习北方大融合的过程,使学生掌握相关的历史知识。

3. 培养学生对历史的思考和分析能力,提高学生的文化素养。

二、教学内容:1. 北方大融合的历史背景和原因。

2. 北方大融合的过程。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:北方大融合的历史背景、原因和过程。

2. 教学难点:北方大融合对当时社会的影响。

四、教学方法:1. 采用多媒体教学,展示北方大融合的历史背景、原因和过程的图片和视频。

2. 采用问题驱动法,引导学生思考和分析北方大融合的原因和影响。

3. 采用小组讨论法,让学生在小组内交流对北方大融合的理解和看法。

五、教学过程:1. 导入新课:通过展示北方大融合的图片和视频,引起学生的兴趣,简要介绍北方大融合的历史背景和原因。

2. 讲解内容:详细讲解北方大融合的过程,引导学生关注其中的重要事件和人物。

3. 分析讨论:提出问题,引导学生思考和分析北方大融合的原因和影响。

4. 小组讨论:让学生在小组内交流对北方大融合的理解和看法,培养学生的合作能力。

5. 总结评价:对学生的回答进行点评,总结北方大融合的历史意义和影响。

六、教学评估:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和提问情况,评估学生对北方大融合的兴趣和主动性。

2. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的表现,包括合作态度、交流能力和思考深度。

3. 作业完成情况:评估学生对北方大融合的理解和分析能力,通过他们对作业的完成情况进行评估。

七、教学拓展:1. 组织学生进行历史角色扮演,让学生扮演北方大融合时期的重要人物,通过表演来加深学生对历史事件的理解。

2. 安排学生参观历史博物馆或相关展览,让学生亲眼目睹北方大融合时期的文物和资料,增强他们对历史的感知和认识。

八、教学资源:1. 使用历史书籍和学术文章作为主要教学资源,提供详细准确的北方大融合的相关知识。

2. 利用互联网资源,如历史网站和视频资料,为学生提供更多角度的北方大融合的信息和观点。

历史教学设计——北方民族大融合

历史教学设计——北方民族大融合北方民族大融合教学目标基础知识识记要求了解南北朝时期我国民族大融合的基本史实,包括自十六国以来北方地区民族融合的趋势和北魏孝文帝改革的主要史实体会我国古代历史上,民族融合的历史过程和中华民族形成的历史进程能力训练过程方法阅读理解北方少数民族进入中原以后,对中原人民生产生活造成的影响全面思考问题北魏孝文帝迁都洛阳的原因和意义(为什么有些鲜卑贵族反对迁都洛阳?为什么他们无法阻挡迁都?)综合思维概括表述归纳列举本课的知识点:黄河流域的统一北方民族融合的趋势北魏迁都洛阳北魏孝文帝的改革措施及其作用情感态度价值观历史唯物主义观点民族融合是指若干民族在共同的经济基础和思想基础上互相影响,逐渐形成新民族的过程,属于自然同化范畴民族情感认识到民族间的经济文化交流是我国历史上民族关系的重要内容,也是实现民族融合的前提条件教学重点北魏孝文帝的改革措施和作用教学难点正确认识民族大融合的含义教学过程导入新课复习提问:东汉末年,黄河流域以北的哪些少数民族开始向中原地区迁移?到西晋时,出现了什么情况?(有匈奴鲜卑羯羌氐等族向中原地区迁移。

西晋初年,人数达几百万。

他们同汉族劳动人民长期杂居,互相影响,民族界限日益缩小。

但是,他们同时遭受汉族官僚地主的压迫,历尽苦难。

西晋末年,他们趁西晋内乱,起兵反晋,匈奴的一支武装还灭了西晋。

)西晋灭亡后,南北各出现哪些政权?史称什么?(此后,内迁各族和汉族在黄河流域先后建立了个政权,史称十六国。

年,西晋皇族逃到江南建立新的政权,史称东晋。

年,东晋大将夺得政权,江南先后经历四个朝代的更替,史称南朝。

)过渡置疑:黄河流域十六国最后演变成什么朝代?他们的活动对历史发展产生了怎样的影响?组织学生学习和探究新课北方的统一和民族的融合指导学生阅读-页导入框以及北方的统一和民族的融合课文插图《北魏骑马俑》《穿裤褶服的南朝乐队》《穿汉族服装的少数民族贵族》,思考回答:北魏统一黄河流域是哪个世纪?他们是哪个少数民族建立的?这时,黄河流域出现了什么样的历史趋势?(世纪,鲜卑族,民族融合)当时黄河流域民族融合在服装上的表现如何?(南朝的汉族乐手穿上了北方少数民族的裤褶服,北方少数民族贵族穿上了汉族服装。

中图版第3课《北方民族大融合》

教学目标

1、了解北魏建立和统一北方的情况,及北朝朝 代更替的情况。 2、掌握孝文帝促进民族融合改革的措施,及其 目的和意义; 3、通过对孝文帝能够顺应历史潮流的史实,学 习他那种坚决与旧势力作斗争、勇于改革的精 神,并能够用一句话对孝文帝作出客观评价。

这是一首北朝民歌,原是鲜卑语,后译 成汉语,广为流传。你知道鲜卑族在中国 历史上最早建立了哪个政权吗?你想了解 鲜卑族历史上一位杰出政治家的改革吗?

南朝:宋

齐

479--502

梁

七年级上册历史第二十课

课堂总结

(一)北魏统一北方 1)北魏建立 2)统一北方 3)融合的概况 (二)孝文帝改革 1)迁都洛阳(历史原因、作用) 2)孝文帝改革(历史背景、主要措施、作 用) 3)改革后的融合情况 4)北朝朝代更替的情况。

七年级上册历史第二十课

当堂训练

练习册 一、P48《自主预习》 P48、49选择题

孝文帝迁都

平城

洛阳

1、平城出产的粮食不能满足都城 众多人口的需要

原因 孝文帝 迁都洛阳 影响

2、平城位置偏北,不利于对中原广 大地区的统治,也不利于鲜卑政权 学习和接受汉族先进文化 洛阳获得发展和繁荣 为进一步实行改革创造了条件

七年级上册历史第二十课

鲜卑姓氏改为汉姓

鲜卑姓 拓 跋 邱穆陵 步六孤 贺 赖 独 孤

1、十六国时期,哪个少数民族建立“魏”政权?经过长 期征战后,于哪 年统一北方? 鲜卑族 ;439年。 2、在北魏皇帝中,有一个著名的改革家是谁?他就是什 么帝? 拓跋 宏;孝文帝。 3、孝文帝改革的具体内容包括哪些?(重点) 改革的内容: 一、迁都洛阳。 二、促进民族融合,主要措施有: (1):规定改穿汉服; (2):改说汉语; (3):改用汉姓; (4):鼓励与汉族通婚; (5):采用汉族官制和律法。

[初中历史]北方民族大融合教案3 岳麓版(1)

《北方民族大融合》教案教学目标:一、知识目标1、北方少数民族大量内迁的时间、内迁的主要民族及其影响。

2、北魏建国和统一北方的年代。

3、北魏孝文帝改革的背景、内容、影响。

4、北朝政权名称。

5、北周统一北方。

二、能力目标:1、通过对少数民族内迁影响的分析,培养学生透过现象认识事物规律的能力。

2、通过对北魏孝文帝改革的分析,培养学生正确评价历史人物和事件的能力。

三、情感态度与价值观:1、内迁各族都是中华民族大家庭的成员,他们同汉族杂居相处,互相学习,逐渐融合,对祖国北方的发展做出了贡献。

由此证明,中华民族的历史是汉族与少数民族共同创造的。

2、北魏孝文帝的改革适应了历史发展的趋势,加速了北方各少数民族的封建化进程,促进了北方的民族大融合,有利于北方经济的恢复和发展。

北魏孝文帝是我国历史上杰出的少数民族政治家、改革家。

教学重点、难点:一、重点:1、北方少数民族内迁。

2、北魏孝文帝改革。

二、难点:1、西晋统一的原因和经过。

2、北魏的均田制。

教学设想:一、过程与方法1、通过对北方少数民族内迁和北魏孝文帝改革历史知识的了解,理解北方民族融合的历史过程。

2、运用阅读、讨论和联想比较法,探究北方民族大融合的进程和影响。

二、课时安排:1课时教学过程:导入新课提问:三国时期从何时开始?三国的都城分别在哪里?学生回答后,教师提问:三国鼎立局面是怎样结束的?三国时期结束后我国历史的发展有何特点?一、北方少数民族内迁1、秦和西晋都结束了分裂局面,想一想,这两个朝代分别在哪一年完成统一?统一的方式有何相似之处?它们统一后为什么都迅速灭亡了?秦、晋实现统一的方式都是通过战争。

统一后这两个王朝迅速灭亡的原因既有相似之处,也有不同的地方。

相似之处都是统治政策失误。

秦亡在于暴政,繁重的徭役、兵役和赋税,严酷的刑罚激化了阶级矛盾。

西晋统治集团残酷压迫剥削内迁各族,同时实行分封制,酿成“八王之乱”,使得统治阶级的内部矛盾、民族矛盾和阶级矛盾交织,导致了速亡。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

北方民族大融合

教学目标:

知识方面:

通过对本课的学习使学生了解掌握十六国、苻坚统治前秦、前秦的强大和统一黄河流域。北

魏政权的建立及其统一黄河流域;北魏孝文帝进行的社会改革及其历史作用;北魏都城洛阳

的繁荣;北朝政权的更替和北周统一北方;北方民族的融合。

能力方面:

通过学生讨论、回答“为什么说北魏孝文帝是我国古代少数民族杰出的政治改革家”,引导学

生归纳北魏孝文帝改革的内容和意义,培养学生归纳和分析问题的能力。

思想方面:

通过对北魏孝文帝改革的内容和影响的分析使学生进一步认识到凡是符合历史发展趋势和

人民愿望的改革必能起到推动社会经济发展的作用。

教学重点与难点:

教学重点:北魏孝文帝改革。

教学难点:民族融合。

教学方法:

采用讲述法为主,结合阅读、讨论等方法。

教学过程:

导入新课:北魏是怎么样发展前大起来的,还有北方似乎如何实现统一的呢?

一、北方的统一和民族的融合:

民族大融合的进程:从西晋末年开始,匈奴、羯、氐、羌和鲜卑等少数民族统治者先后入主

中原,建立政权。各族人民和汉族长期杂居相处,互相往来,他们的经济生活、文化语言、

风俗习惯相互影响,趋向一致。

二、北魏孝文帝改革:

1)、改革的社会背景:

鲜卑族为我国北方古老的少数民族,拓跋部为鲜卑人的一支。自东汉末年以来,逐渐南迁。

南迁后,受到汉族文化的影响,开始学习农耕并逐步过上定居的生活;386年,鲜卑族杰出

首领拓跋 建立魏国,史称北魏。439年,北魏统一黄河流域,结束了十六国分裂局面。

2)、改革的主要内容:

出示孝文帝改革内容并帮助学生从中归纳出改革的作用。

北魏建立以后,文武百官没有俸禄,战时掠夺,平时贪污,成了官吏发财的手段,加深了北

魏统治者和人民之间的矛盾,造成北魏政治危机和财政危机。为解决这一问题,政府一方面

给官吏发俸禄,一方面严禁贪污,规定贪赃绢一匹即处死刑,而且令下以后马上执行,当年

就惩办了40多个贪污的官员。

由于长期战争,人民流离失所,许多人成了无地的流民。大量流民的存在增加了社会的不安

定因素,同时也影响了国家的财政收入。因为拥有土地的农户越少,国家所能收的土地税就

越少。为解决这一问题,北魏政府从485年开始,将国家掌握的无主荒地分配给农民。得到

土地的农民需向政府交纳租税,并承担一定的兵役和徭役。这项措施没有触动大地主的利益。

实行这一措施的结果是:增加了政府财政收入,调动了农民的积极性,促进了经济发展和社

会的稳定。这实际是鲜卑统治者学习汉族统治经验的一个突出事例,即通过控制农民和土地

获得财富,以保证封建政府的收入。

为了接受汉族先进的文化,加强同汉族地主的联系,也为了加强对黄河流域的控制,494年

孝文帝将都城从平城迁到洛阳。孝文帝在迁都前后还实行了一系列汉化政策。他下令鲜卑贵

族:采用汉姓、改穿汉族服装、学汉话、鼓励同汉人通婚。以上政策的目的也是为了加强

同汉族地主的联系,更好地吸取汉族先进的统治经验。

3)、改革的历史作用:

归纳:有利于北方经济的恢复与发展、加速了北方各族封建化的进程、促进了北方民族大融

合。并加以具体阐述。(有利于北方经济的恢复发展:北方各族人民从事农业生产,注意施

肥、选种、饲养等技术的提高。手工业者的地位也起了变化,他们由官府控制,改为允许民

间生产,有些工匠还当了低级官吏。商品交换也日趋活跃,在孝文帝改革之前,几乎完全废

弃货币,迁都洛阳后,首次铸行五铢钱,作为法定货币;有利于北方经济的恢复发展:改革

之后,汉族地主阶级的地位得到提高,获得更多的政治经济特权,鲜卑贵族也完全摆脱了部

落旧俗,完成封建化过程,汉族地主和鲜卑贵族的关系得到了调整;促进了北方民族大融合:

改革是在民族大融合的基础上实现的;改革又反过来促进了各族的进一步融合。自五族内迁

以来的二百年间,上百万人口从北而南,十几个政权交替,汉族与各少数民族、各少数民族

之间 联系更加密切,虽然仍有民族矛盾和民族斗争,但民族融合却是历史的必然趋势。孝

文帝推行汉化措施,促使以汉族为主体的民族融合。)

感谢您的阅读,祝您生活愉快。