部编版四年级下册语文第四单元知识点

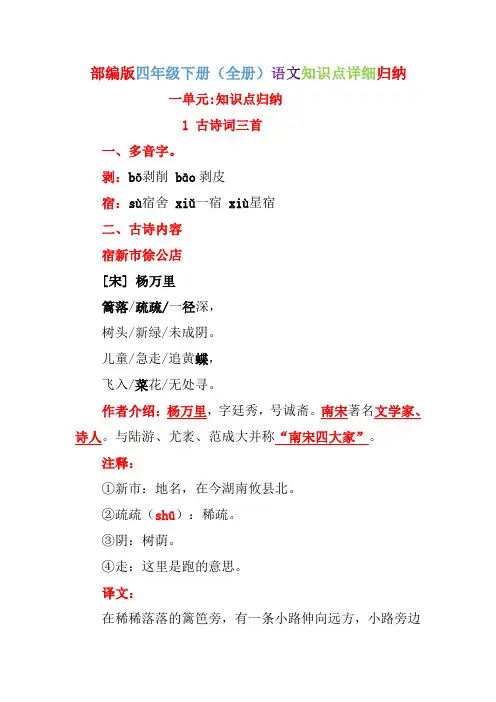

部编版四年级下册(全册)语文知识点详细归纳

部编版四年级下册(全册)知识点详细归纳一单元:知识点归纳1 古诗词三首一、多音字。

剥:bō剥削bāo剥皮宿:sù宿舍xiǔ一宿xiù星宿二、古诗内容宿新市徐公店[宋] 杨万里篱落/疏疏/一径深,树头/新绿/未成阴。

儿童/急走/追黄蝶,飞入/菜花/无处寻。

作者介绍:杨万里,字廷秀,号诚斋。

南宋著名文学家、诗人。

与陆游、尤袤、范成大并称“南宋四大家”。

注释:①新市:地名,在今湖南攸县北。

②疏疏(shū):稀疏。

③阴:树荫。

④走:这里是跑的意思。

译文:在稀稀落落的篱笆旁,有一条小路伸向远方,小路旁边的树上新叶刚刚长出,还未形成树荫。

儿童们飞快地奔跑着追逐黄色的蝴蝶,追寻翩翩飞舞的黄色蝴蝶。

可是黄色蝴蝶飞入一片金灿灿的黄色菜花中,再也找不到了。

主题:《宿新市徐公店》描写了清新美丽田园春光和儿童在菜花地边追逐黄蝶的生动画面。

诗篇洋溢着浓烈的乡村生活情趣,表达了诗人对美丽田园春色的赞美和对乡村儿童的喜爱以脏话对乡村生活的向往之情。

四时田园杂兴[宋] 范成大梅子/金黄/杏子肥,麦花/雪白/菜花稀。

日长/篱落/无人过,惟有/蜻蜓/蛱蝶飞。

作者介绍:范成大,字至能,号称石湖居士。

南宋诗人。

诗题材广泛,以反映农村社会生活内容的作品成就最高。

他与杨万里、陆游、尤袤合称南宋“中兴四大诗人”。

注释:①杂(zá)兴:随兴而写的诗,“兴”这里读xìng。

②肥:诗中指杏花落后,杏儿越来越大,越来越肥。

③蛱(jiá)蝶:蝴蝶的一种。

译文:一树树梅子变得金黄,杏子也越长越大了;荞麦花一片雪白,油菜花倒显得稀稀落落。

白天长了,篱笆的影子随着太阳的升高变得越来越短,没有人经过;只有蜻蜓和蝴蝶绕着篱笆飞来飞去。

主题:《四时田园杂兴》这首诗用梅子黄,杏子肥,麦花白,菜花稀等描写初夏农村的自然景色及农人紧张的劳动气氛,表现了诗人对田园风光的热爱之情。

清平乐·村居[宋]辛弃疾茅檐/低小,溪上/青青/草。

部编版语文四年级下册《语文园地四》知识点+图文讲解

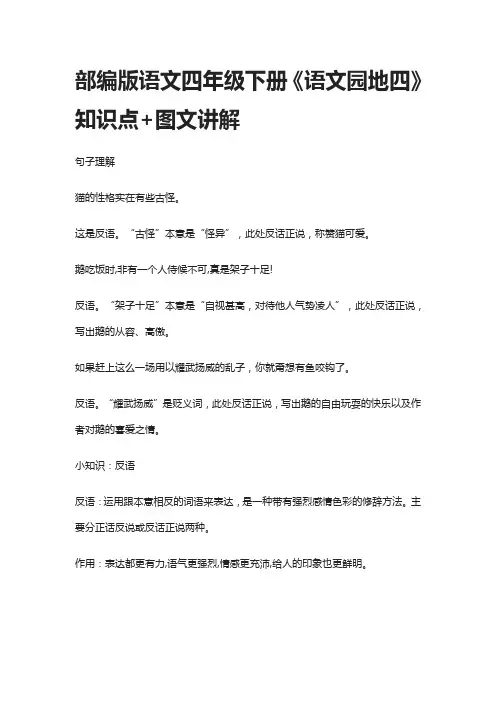

部编版语文四年级下册《语文园地四》知识点+图文讲解句子理解猫的性格实在有些古怪。

这是反语。

“古怪”本意是“怪异”,此处反话正说,称赞猫可爱。

鹅吃饭时,非有一个人侍候不可,真是架子十足!反语。

“架子十足”本意是“自视甚高,对待他人气势凌人”,此处反话正说,写出鹅的从容、高傲。

如果赶上这么一场用以耀武扬威的乱子,你就甭想有鱼咬钩了。

反语。

“耀武扬威”是贬义词,此处反话正说,写出鹅的自由玩耍的快乐以及作者对鹅的喜爱之情。

小知识:反语反语:运用跟本意相反的词语来表达,是一种带有强烈感情色彩的修辞方法。

主要分正话反说或反话正说两种。

作用:表达都更有力,语气更强烈,情感更充沛,给人的印象也更鲜明。

【仿写】•这条路啊,下雨时是“水泥”路,天旱时是“扬灰”路。

•妹妹的胆子可真大,一只猫也会把她吓得赶快跑到妈妈的身后躲起来。

识字加油站词句段运用01李丽同学,你的歌声真动听,是我们班级的百灵鸟啊!用百灵鸟比喻唱歌好听。

【千里马】有才干的人。

【老黄牛】老实肯干的人。

【百灵鸟】歌声清脆的人。

【领头羊】领军人物。

【小蜜蜂】勤快的人。

【纸老虎】外强中干的人。

【变色龙】见风使舵的人。

【铁公鸡】小气的人。

【应声虫】随声附和的人。

【哈巴狗】溜须拍马的人。

1.毛主席说:“一切反对派都是()”。

2.他带领大家创新技术,真是厂里的()。

3.姐姐做事很勤劳,妈妈夸她是我家的()。

4.他自己没有主见,真是一只()。

(纸老虎千里马小蜜蜂应声虫)02:冒号的用法1.用于书信、讲话稿的称呼语之后,表示提起下文。

2.用于说话人名之后,以引出说话内容。

3.用于提示性话语之后,表示提起下文。

4.用于总说性话语之后,引出分说。

(例)它要是高兴,能比谁都温柔可亲:用身子蹭你的腿,把脖子伸出来让你给它抓痒。

用于总说性话语之后,引出分说。

围绕着“温柔可亲”,后面进行具体说明。

•什么东西响了一下,它立刻警戒起来:看看前,看看后,咕咕地警告鸡雏要马上集合到它身边来。

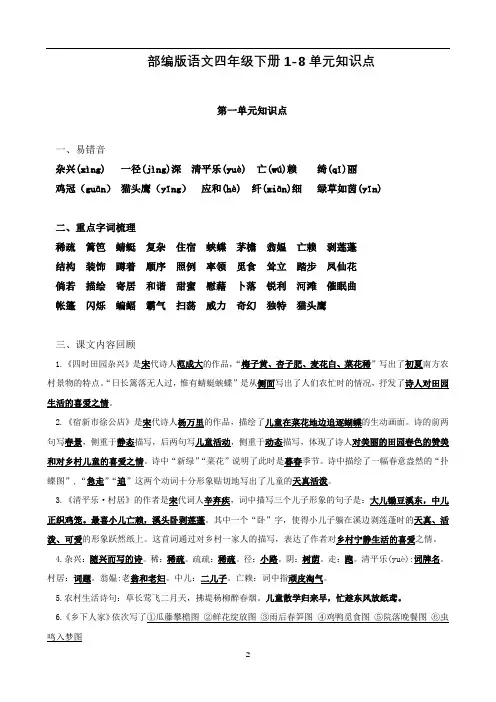

部编版语文四年级下册1-8单元知识点

部编版语文四年级下册1-8单元知识点第一单元知识点一、易错音杂兴(xìng) 一径(jìng)深清平乐(yuè) 亡(wú)赖绮(qǐ)丽鸡冠(guān)猫头鹰(yīng)应和(hè) 纤(xiān)细绿草如茵(yīn)二、重点字词梳理稀疏篱笆蜻蜓复杂住宿蛱蝶茅檐翁媪亡赖剥莲蓬结构装饰蹲着顺序照例率领觅食耸立踏步凤仙花倘若描绘寄居和谐甜蜜慰藉卜落锐利河滩催眠曲帐篷闪烁蝙蝠霸气扫荡威力奇幻独特猫头鹰三、课文内容回顾1.《四时田园杂兴》是宋代诗人范成大的作品,“梅子黄、杏子肥、麦花白、菜花稀”写出了初夏南方农村景物的特点。

“日长篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶”是从侧面写出了人们农忙时的情况,抒发了诗人对田园生活的喜爱之情。

2.《宿新市徐公店》是宋代诗人杨万里的作品,描绘了儿童在菜花地边追逐蝴蝶的生动画面。

诗的前两句写春景,侧重于静态描写,后两句写儿童活动,侧重于动态描写,体现了诗人对美丽的田园春色的赞美和对乡村儿童的喜爱之情。

诗中“新绿”“菜花”说明了此时是暮春季节。

诗中描绘了一幅春意盎然的“扑蝶图”,“急走”“追”这两个动词十分形象贴切地写出了儿童的天真活泼。

3.《清平乐·村居》的作者是宋代词人辛弃疾,词中描写三个儿子形象的句子是:大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

其中一个“卧”字,使得小儿子躺在溪边剥莲蓬时的天真、活泼、可爱的形象跃然纸上。

这首词通过对乡村一家人的描写,表达了作者对乡村宁静生活的喜爱之情。

4.杂兴:随兴而写的诗。

稀:稀疏。

疏疏:稀疏。

径:小路。

阴:树荫。

走:跑。

清平乐(yuè):词牌名。

村居:词题。

翁媪:老翁和老妇。

中儿:二儿子。

亡赖:词中指顽皮淘气。

5.农村生活诗句:草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。

儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

6.《乡下人家》依次写了①瓜藤攀檐图②鲜花绽放图③雨后春笋图④鸡鸭觅食图⑤院落晩餐图⑥虫鸣入梦图7.“几场春雨过后,到那里走走,你常常会看见许多鲜嫩的笋,成群地从土里探出头来。

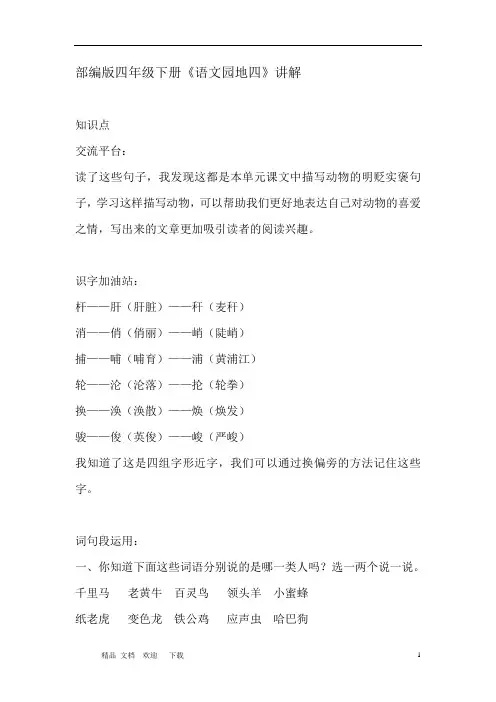

人教部编版四年级下册《语文园地四》讲解

部编版四年级下册《语文园地四》讲解知识点交流平台:读了这些句子,我发现这都是本单元课文中描写动物的明贬实褒句子,学习这样描写动物,可以帮助我们更好地表达自己对动物的喜爱之情,写出来的文章更加吸引读者的阅读兴趣。

识字加油站:杆——肝(肝脏)——秆(麦秆)消——俏(俏丽)——峭(陡峭)捕——哺(哺育)——浦(黄浦江)轮——沦(沦落)——抡(轮拳)换——涣(涣散)——焕(焕发)骏——俊(英俊)——峻(严峻)我知道了这是四组字形近字,我们可以通过换偏旁的方法记住这些字。

词句段运用:一、你知道下面这些词语分别说的是哪一类人吗?选一两个说一说。

千里马老黄牛百灵鸟领头羊小蜜蜂纸老虎变色龙铁公鸡应声虫哈巴狗“千里马”比喻有才干的人。

“老黄牛”比喻老实肯干的人。

“百灵鸟”声音好听、嗓子清脆、唱歌好听的人。

“领头羊”比喻做事走在最前面的那个。

“小蜜蜂”比喻勤劳的人。

“纸老虎”外强中干的人。

“变色龙”在生活中善于变化和伪装的人。

“铁公鸡”那些小气吝啬贪婪的人。

“应声虫”缺乏主见、随声附和的人。

“哈巴狗”没有骨气、摇尾乞怜的人。

二、体会下面句子中冒号的用法,从短语中选一个,仿照着写一段话。

1、它要是高兴,能比谁都温柔可亲:用身子蹭你的腿,把脖子仲出来让你给它抓痒。

2、什么东西响了一声,它立刻警戒起来:看看前,看看后,咕咕地警告鸡雏要马上集合到它身边来。

3、后来我看到鹅果然能看守门户:凡有生客进来,鹅必然厉声叫嚣;甚至篱笆外有人走路,它也要引吭大叫,不亚于狗的狂吠。

读了这些句子,我们知道了这三段话都是举事例写一个动物的特点的,前半句是动物的特点,后面用冒号,紧接着举事例说明这一特点。

示例:(1)爱臭美的小狗:每天早晨会蹲在镜子前照着镜子抓抓耳,挠挠腮,好像在看自己样子漂不漂亮,有时把奶奶的小花手绢顶在头上跑来跑去的玩。

(2)粗心的小杰:不是忘了老师布置的作业,就是把钥匙扔在家里。

(3)热心肠的老奶奶:她总是闲不住,今天帮东家看个孩子,明天帮西家买个菜,好像浑身有使不完的力气。

部编版四年级语文下册第四单元各课与园地四知识点解析汇总(含课后习题答案))

部编四年级语文下册第四单元各课与园地知识点解析汇总13.猫作者介绍:老舍(1899-1966)原名舒庆春,字舍予,满族人,中国现代著名作家,杰出的语言大师,中华人民共和国成立后第一位获得“人民艺术家” 称号的作家。

主要作品:《骆驼祥子》《四世同堂》《茶馆》等。

识字组词:忧:忧愁忧患隐忧无忧无虑忧国忧民虑:忧虑过虑顾虑考虑深谋远虑贪:贪玩贪睡贪婪贪心贪得无厌职:尽职称职职业职务官职辞职屏:屏息屏气屏除屏弃屏退屏迹蹭:蹭吃蹭车磨蹭蹭破皮蹭一身泥稿:稿纸草稿书稿投稿脱稿稿子腔:腔调唱腔口腔胸腔南腔北调解:解闷解恨解约瓦解难解难分闷:解闷烦闷闷雷闷得慌闷闷不乐蛇:毒蛇蟒蛇蛇蝎画蛇添足杯弓蛇影遭:遭殃遭灾遭难遭遇第一遭殃:遭殃灾殃殃及池鱼祸国殃民盆:花盆脸盆水盆盆地盆栽盆景勃:蓬勃生气勃勃英姿勃勃勃然大怒形近字:忧(忧愁)优(优秀)虑(考虑)虎(老虎)蹭(蹭饭)赠(赠送)稿(草稿)搞(搞鬼)腔(口腔)控(控制)遭(遭遇)糟(糟糕)多音字:屏:bǐng屏气píng屏幕折:shé折本zhé打折zhē折腾近义词:古怪——奇怪凝视——凝望勇猛——勇敢淘气——调皮开辟——开拓变化多端——变化无常反义词:老实——顽皮丰富——贫瘠勇猛——怯懦变化多端——一成不变生气勃勃——死气沉沉理解词语:【古怪】跟一般情况很不相同,使人觉得诧异的;稀奇罕见的。

【任凭】无论;不管。

【尽职】尽力做好本职工作。

【屏息】暂时抑止呼吸;有意地闭住气。

【开辟】开拓扩展。

【生气勃勃】形容充满生命力并富有朝气。

【无忧无虑】没有任何忧虑。

形容心情安然舒畅。

【变化多端】指变化多种多样。

【丰富多腔】本课指猫的腔调丰富,会各种各样的声音。

词语扩展:“无~无~”式:无忧无虑无边无际无缘无故无法无天无穷无尽无拘无束内容要点:这篇精读课文细致、生动地描述了猫的古怪性格和它满月时的淘气可爱,全文字里行间流露出作者对猫的喜爱之情。

课文先从三个方面具体表现猫的性格古怪:讲它既老实又贪玩,既贪玩又尽职;讲它高兴时和不高兴时截然不同的表现;讲它“什么都怕”,但又那么“勇猛”。

部编版语文四年级下册复习要点梳理(超精细)

部编版语文四年级下册复习要点整理(超精细)第一单元知识点一、生字:杂稀篱蜻蜓蝶宿徐疏茅檐翁赖剥构饰蹲凤序例率觅耸踏倘绘谐寄眠尉籍卜锐滩帐烁蝙蝠霸鹰二、生词:屋檐构成装饰顺序华丽独特照例率领踏步倘若和谐催眠曲甜蜜梦乡慰藉扫荡威力锐利河滩帐子闪烁奇幻蝙蝠霸气猫头鹰复杂住宿清风徐来篱笆稀疏杂技蜻蜓茅屋房檐渔翁锄草依赖剥离构成装饰蹲着凤凰顺序照例率领觅食寻觅高耸踏步倘若描绘和谐寄住睡眠慰藉锐利河滩蚊帐闪烁蝙蝠霸气雄鹰三、多音字:宿:sù宿舍 xiǔ一宿 xiù星宿剥:bō剥削 bāo剥皮结:jiē开花结果jié结论场:chǎng广场 cháng一场雨冠:guān桂冠 guàn 冠军踏:tà脚踏实地 tā踏实和:hè唱和 huó和面 huò和药hé和平朝:zh āo朝霞 cháo朝向纤:xiān纤弱 qiàn纤夫四、应背诵课文:四时田园杂zá兴(其二十五)七言绝句[宋]范成大梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。

日长篱落无人过,惟wéi有蜻蜓蛱jiá蝶飞。

宿新市徐xú公店七言绝句[宋]杨万里篱落疏shū疏一径深,树头新绿未成阴。

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

清平乐·村居[宋]辛弃疾茅檐低小,溪上青青草。

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?ao大儿锄chú豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖,溪头卧剥bō莲蓬。

清平乐是词牌名,村居是词的题目。

五、课堂积累:1、古诗三首:本课前两首是七言绝句,第三首是词。

三首诗词均作于南宋时期,描绘的都是纯朴自然的田园生活。

《四时田园杂兴(其二十五)》是范成大所作,描绘了初夏江南的田园风光,表现乡村生活的恬静安详。

《宿新市徐公店》描绘了一幅明丽、活泼的乡村春景图,体现了诗人闲适的心境。

描写儿童快乐的诗句:儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

【复习总课件】部编版四年级语文下册第一单元、第二单元、第三单元、第四单元知识点梳理(PPT课件)

“青、红的瓜,碧绿的藤和叶,构成了道 别有风趣的装饰,比那高楼门前蹲着一对石 狮子或是竖着两根大旗杆,可爱多了。”

这句话用对比的手法写出了乡村装饰的 简单、自然和朴素,表达了作者对乡村生 活的喜爱。

知识点二:词句积累

描写城市的词语: 繁华 璀璨 高楼林立 车水马龙 大街小巷

描写乡村的词语: 肥沃 麦浪 炊烟袅袅 依山傍水 鸡犬相闻

拟人句: (1)几场春雨过后,到那里走走,常常会看 见许多鲜嫩的笋,成群地从土里探出头来。 (2)从他们的房前屋后走过,肯定会瞧见 一只母鸡,率领一群小鸡,在竹林中觅食; 或是瞧见耸着尾巴的雄鸡,在场地上大踏步 地走来走去。

我知道的词牌名还有: 水调歌头、满江红、破阵子、虞美 人、如梦令、卜算子等。

感谢观看

部编版四年级语文下册

知识点一:字词积累

易错字音

琥珀(pò)

松脂(zhī) 掸(dǎn)土

澎湃(pài) 飒飒(sà) 渗(shèèn)出

嗡嗡(wēng) 黏(nián)稠 繁衍(yǎn)

树栖(qī) 脑颅(lú) 茹(rú)毛饮血

膨(péng)大 脑颅(lú) 敏捷(jié)

开辟(pì) 崭(zhǎn)新 除臭(chòu)

多音字

huá(划船) zhá(挣扎) cháo(朝代)

划

扎 zhā(扎堆)朝

huà(比划) zā (包扎) zhāo(朝阳)

mái(埋藏) zài(载人) zhuó(着陆)

埋

载

着zhē(等着)

mán(埋怨) zǎi(记载) zháo(着火)

部编版四年级语文下册

部编版语文四年级下册第4单元知识重点梳理

单元分析单元主题本单元围绕着动物朋友这一主题编排了《猫》《母鸡》《白鹅》三篇课文。

每一篇文章的内容和表达方法各不相同,但都表达了同样的情感——对动物真挚的喜爱和真诚的赞美。

《猫》和《母鸡》是同一作家写的不同作品。

《白鹅》里的白鹅和课后链接里的白公鹅是不同作家写同一种动物,可以让学生通过对比阅读体会不同作家对动物的喜爱之情。

课后小练笔尝试明贬实褒的写法。

习作“我的动物朋友”和以往描写动物不同的是,本单元习作创设了三种不同的情境,并鼓励学生自己创设情境,根据需要进行表达。

单元重点《猫》:本文是著名作家老舍的作品,作者通过对猫的古怪性格和满月小猫特点的描写,抒发了对猫的喜爱之情。

《母鸡》:本文是老舍先生脍炙人口的佳作,描写了作者对母鸡的看法的变化,表达了作者对母爱的赞颂之情。

课文以作者的情感变化为线索,前后形成了鲜明的对比。

前半部分写了母鸡的无病,欺软怕硬,拼命炫耀,后半部分写了母鸡的负责,慈爱,勇敢,辛苦,塑造了一位“伟大的鸡母亲”的形象。

《白鹅》:本文通过描写鹅的叫声、步态、吃相,写出鹅的高傲,表现了作者对白鹅的喜爱之情。

考点提示1.依据课文内容填空考点提示《猫》经常考查课文的背写能力,以按原文填空的形式对课文内容进行考查。

概括文章的主要内容提示《猫》考查对课文的理解能力,常以填空、选择的形式对猫的特点进行考查。

《母鸡》以填空、阅读的形式考查“我”的心理变化和母鸡的特点。

《白鹅》以各种形式考查白鹅的特点。

考试点睛概括文章的主要内容是考试中一个常考的知识点。

常见的考查形式:在课内外阅读概括短文的主要内容。

表达的思想感情本单元这三篇文章都是通过描写动物的特点,用具体事例来表达作者的情感,以激发我们保护动物,与大自然和谐共处的情感。

这部分内容经常以填空、问答、阅读的形式考查。

习作考点提示本单元的课文都是以“动物”为主题,表达作者对动物的喜爱之情。

我们平时可以多观察喜欢的动物,先讲给大家听,然后把动物的外形、习性等写下来。

精]四年级语文下册1-8单元知识点总结(部编版)

精]四年级语文下册1-8单元知识点总结(部编版)第一单元考点梳理考点一:字音1.易混的多音字hé(温和)hè(应和)bo(萝卜)和huò(和药)huó(和面)卜bǔ(占卜)2.易读错的字朴素(pǔ)蹲下(dūn)和谐(xié)翁媪(ǎo)倘若(tǎng)绮丽(qǐ)捣衣(dǎo)慰藉(jiè)纤细(xiān)剥莲蓬(bō)鸡冠花(guān)考点二:词语听写复杂篱笆蜻蜓住宿XXX稀疏茅檐富翁耍赖踏步构成装饰锐利顺序照例率领耸肩倘若绘成慰藉沙滩帐篷闪烁蝙蝠霸气老鹰觅食催眠蝴蝶和谐寄住卜落锐利蹲下凤仙花剥莲蓬考点三:词语积累四字词语天高地阔月明人静甜甜蜜蜜闪闪烁烁如雾如烟高楼林立门庭若市灯火辉煌炊烟袅袅依山傍水鸡犬相闻2.近义词朴素——朴实照例——照样率领——带领慰藉——安慰XXX——猛烈锐利——锋利3.反义词朴素——华丽独特——普通猛厉——温和锐利——迟钝复杂——简单考点四:句子赏析1.乡下人家,不论什么时候,不论什么季节,都有一道独特、诱人的风景。

赏析:这是文章的中央句,起到了总结全文的感化,会合地概括了乡下人家美丽诱人的糊口环境和朴实高兴的美妙糊口,也是作者情绪的会合表现。

2.小小的天窗是你唯一的慰藉。

赏析:小小的天窗,寄托着孩子们的梦想,让孩子们枯燥闭塞的生活变得丰富多彩,给孩子们带来了无穷的乐趣,让孩子们的童年充满了无尽的想象。

考点五:课文理解1.《四时田园杂兴》(其二十五)的作者是(宋代的XXX),这首诗运用(以动衬静)的方法,描写了(江南初夏的自然景色),有花有果,有色有形,表达了作者(喜爱夏季田园景物及赞美劳动人民)的情感。

宿新市徐公店》的作者是(宋代的XXX),这首诗运用白描手法,描绘了一幅(暮春的田园风光)和(儿童捕蝶)图,自然真切,别有风趣。

清平乐·村居》这首词描绘了(农村一个五口之家的环境和生活画面),借此表现(人情之美和生活之趣)。

部编四年级语文下册第四单元课内阅读和知识点梳理

部编四年级语文下册第四单元课内阅读和知识点梳理一、概述四年级语文下册的第四单元涵盖了诸多丰富的内容,既有经典的文学作品阅读,又有富有启发性的知识点梳理。

本单元课文围绕自然、生活、友情等主题展开,旨在通过阅读和学习的过程,让学生感受到语言文字的魅力,提高阅读理解能力,并培养良好的阅读习惯。

本单元分为若干小节,每个小节都承载着特定的教学内容和学习目标。

接下来我们将逐一梳理本单元的课内阅读和知识点。

本单元的阅读内容丰富多彩,涵盖了不同体裁的文学作品。

课文通过生动的叙述和描写,展现了自然之美、生活之趣以及人与人之间深厚的情感纽带。

学生们在阅读过程中,不仅能够感受到语言文字的韵味,还能从中学到很多做人的道理。

知识点梳理是本文的重要部分,在本单元的学习中,学生需要掌握以下几个方面的知识点:生字新词:本单元课文中出现的新生字词较多,需要学生掌握其读音、意义和用法。

这有助于学生提高识字量,丰富词汇量。

文章结构:分析课文的结构和层次,理解作者的写作思路和文章脉络。

这有助于提高学生的阅读理解能力。

文学常识:了解课文所涉及的文学常识和文化背景知识,如作者介绍、作品背景等。

这有助于学生更好地理解课文内容。

语言表达:学习课文中的优美语句和表达方式,如比喻、拟人等修辞手法。

这有助于提高学生的语言表达能力和写作水平。

通过对本单元的阅读和知识点梳理,学生不仅能够提高阅读能力,还能从中领悟到一些做人做事的道理。

在未来的学习过程中,学生将会逐渐将这些知识点运用到实际生活中,提高语文素养和综合素质。

1. 简述第四单元的主题和内容概览第四单元围绕“美丽自然风光与淳朴民风民俗”的主题展开,展现了自然风景的美丽画卷与民俗文化的美好风尚。

单元涵盖了多样的自然风光,既有自然景观的描绘,也有人文景观的展现,旨在通过课文内容让学生感受到大自然的神奇魅力和人文精神的丰富内涵。

本单元不仅要求学生欣赏和理解课文内容,还着重培养学生的阅读理解能力和语言鉴赏能力。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

13.猫(知识点)一、易错的字音。

的.确(dí)乖.巧(ɡuāi)屏.息(bǐnɡ)任凭..(rèn pínɡ)尽职.(jìn zhí)凝.视(nínɡ)磨蹭.(cènɡ)抓痒.(yǎnɡ)稿.纸(ɡǎo)咕噜..(ɡū lū)责.打(zé)花盆.(pén)撞疼.(ténɡ)遭殃..(shuāi jiāo)..(zāo yānɡ)摔跤枝折.花落(shé)丰富多腔.(qiānɡ)生气勃勃.(bó)附注:【任凭】无论;不管。

【尽职】尽力做好本职工作。

本文指猫在捉老鼠时,既警觉又有耐心和决心。

【屏息凝视】抑制住呼吸,聚精会神地看。

本文形容猫在捉老鼠时专注的样子。

【枝折花落】枝断了,花也落了。

【生气勃勃】生命力强,富有朝气。

本文指小猫活泼、精力旺盛的样子。

二、多音字组词。

附注:【跑马卖解】旧时指杂技表演的各种技艺,特指骑在马上表演的技艺。

【解送】押送(财物或犯人)。

【解运】押运:解运军用物资。

【折箩】指酒席吃过后倒在一起的剩菜。

三、形近字组词(注意这些字怎么写)。

忧(忧愁)虑(考虑)贪(贪婪)职(职业)屏(屏风)犹(犹豫)虚(虚心)贫(贫穷)帜(旗帜)拼(拼凑)蹭(蹭饭)稿(稿纸)腔(口腔)闷(闷热)蛇(毒蛇)憎(憎恨)搞(搞好)控(控制)闲(闲游)沱(滂沱)遭(遭殃)秧(秧苗)盆(花盆)勃(生机勃勃)凝(凝视)糟(糟糕)殃(遭殃)盒(纸盒)脖(脖子)疑(疑问)四、作者生平简介五、课文主题作者通过观察猫的神态、动作,倾听猫的叫声,细致而生动地描述了猫的古怪性格以及小猫满月时淘气、可爱的特点,字里行间流露出对猫的喜爱之情。

14.母鸡(知识点)一、易错的字音。

嘎嘎..(ɡā)墙根.(ɡēn)田坝.(bà)欺侮.(wǔ)小疙瘩..(ɡē dɑ)忠.厚(zhōnɡ)可恶.(wù)成绩.(jì)聋.人(lónɡ)一撮.儿毛(zuǒ)孵.蛋(fū)雏.鸡(chú)消瘦.(shòu)啄.食(zhuó)警戒..(jǐnɡ jiè)掘.地(jué)哼.(hēnɡ)啼.叫(tí)凄惨..(qī cǎn)慈.爱(cí)颤颤巍巍....(chàn chɑn wēi wēi)如怨如诉.(sù)趁.其不备(chèn)附注:【雏鸡】孵出不久的小鸡。

【凄惨】凄凉悲惨。

【可恶】令人厌恶,使人恼恨。

【警戒】泛指为防备出各类问题而采取的保障措施。

文中指母鸡为了保护小鸡的安全,一直保持着高度的警惕,并不畏任何强敌,随时准备作战。

【颤颤巍巍】抖动摇晃的样子(多形容老年人或病人的动作或声音)。

文中形容母鸡的叫声有点儿抖。

【如怨如诉】形容没完没了地抱怨、诉说。

本文用拟人的手法来形容母鸡拉长音的叫声影响人的情绪,令人讨厌。

【趁其不备】趁人没有防备的时候。

本文指母鸡在欺负自己同类的时候,总是出其不意地下毒手,非常凶狠,让人厌恶。

二、多音字组词。

三、形近字组词(注意这些字怎么写)。

讨(讨厌)厌(厌恶)坝(堤坝)忠(忠厚)戒(戒备)付(付出)压(压力)狈(狼狈)患(患病)戎(戎rónɡ装)孵(孵化)警(警告)毒(毒害)歪(歪曲)绩(绩效)俘(俘虏)擎(擎天)霉(倒霉)甭(甭bénɡ管)渍(污渍zì)咕(嘀咕)汤(赴汤蹈火)掘(挖掘)伏(伏地)啼(啼叫)估(估计)场(场地)倔(倔强)吠(犬吠)蹄(马蹄)哼(哼唱)凄(凄惨)啄(啄食)狠(狠心)享(享受)萋(芳草萋萋)琢(雕琢)狼(狼嚎)四、作者生平简介五、课文主题课文一开始描写了老舍先生对母鸡的厌恶,后半部分则描写了母鸡的负责、慈爱、勇敢和辛苦,塑造了一位“伟大的母亲”的形象。

作者对母鸡的情感由讨厌转变为尊重,表达了对母鸡的赞颂之情。

六、《猫》和《母鸡》在写法上的异同相同点:1.两篇文章的结构都非常清晰。

《猫》写了猫的性格古怪和淘气可爱,由两部分构成,并以“满月的小猫们就更好玩了”为过渡句,将两部分内容紧密地联系在一起;《母鸡》可以明显分为母鸡孵鸡雏以前和孵出鸡雏以后两部分,以过渡段使文章浑然一体。

2.在叙述动物的特点时,作者善于用“总-分-总”式。

如写猫,先写“猫的性格实在有些古怪”,再具体写它的表现;写母鸡时,先写“我一向讨厌母鸡”,再写它令人生厌的三个方面(无病呻吟、欺软怕硬、拼命炫耀)。

3.在表现小动物的特点时,作者用事实说话,通过对点滴小事生动具体的描写,使笔下的动物栩栩如生。

不同点:1.在情感的表达上,《猫》无论是写猫的古怪,还是写猫的淘气,从始至终都是一种喜爱之情;而《母鸡》则写了由“讨厌”到“不敢再讨厌”的情感变化,用前后的强烈对比,加深了对母爱的赞颂。

2.在语言的运用上,《猫》一文体现了老舍先生一贯的无雕饰的生活化的语言风格;在《母鸡》中,运用的几乎都是口语,有着浓郁的“京味”。

15.白鹅(知识点)一、易错的字音。

即.将(jí)头颈.(jǐnɡ)姿.态(zī)吃相.(xiànɡ)音调..(yīn diào)严肃.(sù)郑.重(zhènɡ)看.守(kān)叫嚣.(xiāo)呵斥..(hē chì)篱笆.(bā)狂吠.(fèi)相似.(sì)急速.(sù)从.容(cónɡ)颇.像(pō)净角.(jué)滋.味(zī)譬.如(pì)奢侈..(shē chǐ)堂倌.(ɡuān)责.备(zé)敏.捷(mǐn)倘.若(tǎnɡ)侍候..(shì hòu)饭罐.(ɡuàn)供.养(ɡōnɡ)邻.近(lín)添.饭(tiān)窥伺..(kuī sì)引吭.大叫(hánɡ)局促.不安(cù)大模.大样(mú)一丝不苟.(ɡǒu)从容不迫.(pò)扬长.而去(chánɡ)不胜.其烦(shènɡ)三眼一板.(bǎn)附注:【叫嚣】大声叫喊吵闹。

【颇像】很像。

【净角】戏曲角色行当,扮演性格刚烈或粗暴的男性人物。

通称花脸。

【奢侈】花费钱财过多,享受过分。

文中指鹅虽然需要三样东西下饭,但这三样东西都是平常的东西,不需要什么花费。

【窥伺】暗中观望动静,等待机会(多含贬义)。

文中指狗等待机会吃鹅的食物。

【引吭大叫】本文指鹅伸着脖子敞开喉咙大叫。

【局促不安】形容拘谨、不自然、不安定的样子。

本文指鸭的步调急速,很不自然。

【一丝不苟】连最细微的地方也不马虎,形容办事认真。

本文指鹅的吃法每天都一样,一点儿也不马虎。

【扬长而去】大模大样的离去。

【空空如也】空空的什么也没有。

本文指饭罐里一无所有。

【不胜其烦】指忍受不了某种麻烦。

本文指“我们”受不了鹅吃饭的烦琐教条。

【三眼一板】比喻言行有分寸、有条理。

本文指鹅吃饭循规蹈矩,从不改变。

眼、板,戏曲音乐的节拍。

二、多音字组词。

三、形近字组词(注意这些字怎么写)。

即(即将)吠(狂吠)傲(高傲)劲(刚劲)厉(厉害)既(既然)犬(恶犬)遨(遨游)颈(头颈)历(日历)促(局促)颇(偏颇)剧(剧本)苟(苟且)譬(譬如)捉(捉住)破(破烂)据(根据)拘(拘留)劈(劈柴)侍(侍候)馆(场馆)附(附近)脾(脾气)敏(敏锐)待(等待)管(管理)符(符合)牌(门牌)悔(后悔)模(模样)侈(奢侈)棺(棺材)窥(窥伺)偶(偶然)漠(沙漠)移(移动)倌(羊倌)规(规定)遇(遇到)伺(伺机)扬(扬长而去)供(供养)添(添加)罐(罐子)饲(饲料)杨(杨树)洪(洪水)舔(舔食)灌(灌溉)四、作者生平简介五、课文主题本文通过刻画白鹅“严肃郑重”的叫声、“大模大样”的步态和“三眼一板”的吃相,表现了白鹅高傲的特点,表达了作者对白鹅的喜爱之情。

六、修辞手法:反语所谓反语就是正话反说,明贬实褒。

课文中“鹅老爷”“架子十足”等词表面上是贬义,实质上流露出作者对白鹅的喜爱之情。

反语是写作中增添文章色彩的重要手段,运用反语可以使情感表达得更加鲜明,语言也更加幽默风趣。

运用反语时要认清不同的对象,区别对待。

运用反语时应当鲜明,使反语的意思明确易懂。

在写作中,我们也可以运用这种修辞方法。

比如,写调皮的弟弟,可以幽默地称他为“小坏蛋”,调皮时能做到“花样翻新”,一定能让人看到一个既可气又可爱的顽童形象。

语文园地四(知识点)一、交流平台表面上贬义 古怪说反话 幽默 实际上褒义 喜欢点拨:教材中几个同学的发言揭示了“说反话”的特点和作用。

说反话,就是正话反说,本来是褒奖的,却故意用含贬义的话来说,以此表达喜爱的感情。

比如“古怪”的意思是脾气怪异,这里形容猫其实是说它性格让人捉摸不透,抱怨里却藏着深深的喜爱之情。

又如平时妈妈称我们“傻孩子”,实际上是在说我们天真,包含着喜爱之情。

丰子恺在《白鹅》中称白鹅为“好一个高傲的动物”,表面上“高傲”指极其骄傲,在此却准确地指出鹅的特点,言语中含有夸赞的意味。

二、识字加油站(掌握下列字的读音,并能够运用)杆(栏杆) 消(消失) 捕(捕捉) 轮(轮流) 换(交换) 骏(骏马)肝gān (肝脏) 俏qiào (俏丽) 哺b ǔ(哺育) 沦lún (沦落) 涣huàn (涣散) 俊jùn (英俊) 秆gǎn(麦秆) 峭qiào(陡峭) 浦p ǔ(黄浦江) 抡lūn(抡拳) 焕huàn(换发) 峻jùn(严峻)三、词句段运用√下面这些词语分别指的是哪一类人?【千里马】比喻有才干的人才。

【老黄牛】比喻老老实实、勤勤恳恳工作的人。

【百灵鸟】指声音好听、嗓子清脆、唱歌动听的人。

【领头羊】比喻带领大家前进的领头人。

【小蜜蜂】指勤快、勤劳,埋头苦干的人。

【纸老虎】比喻外强中干的人。

【变色龙】指立场不稳、见风使舵的人。

【铁公鸡】指一毛不拔,极度吝啬的人。

【应声虫】指阿谀奉承,见风使舵,在有权势的人物面前低三下四的小人。

【哈巴狗】指趋炎附势,百依百顺,甘心当奴才的人。

点拨: 上面的词语都是对某类人的特别称谓。

(我们可以通过查词典或相关资料来理解) √体会下面句子中冒号的用法。

①它要是高兴,能比谁都温柔可亲:用身子蹭你的腿,把脖子伸出来让你给它挠痒。

②什么东西响了一声,它立刻警戒起来:看看前,看看后,咕咕地警告鸡雏要马上集合到它身边来。

③后来我看到鹅果然能看守门户:凡有生客进来,鹅必然厉声叫嚣;甚至篱笆外有人走路,它也要引吭大叫,不亚于狗的狂吠。

点拨:首先要弄清楚例句的特点,由冒号前后语句不难发现,冒号前是总述,冒号后是具体分说,冒号起着提示的作用。