袁行霈中国文学史第二卷考点

《袁行霈《中国文学史》考研考点精讲

《袁行霈《中国文学史》考研考点精讲(原创实用版)目录1.袁行霈《中国文学史》考研考点精讲概述2.袁行霈《中国文学史》笔记和考研真题详解的主要内容3.袁行霈《中国文学史》配套题库的特点及适用范围4.如何有效利用袁行霈《中国文学史》考研资料进行复习5.袁行霈《中国文学史》考研资料的获取途径正文一、袁行霈《中国文学史》考研考点精讲概述袁行霈《中国文学史》是一本广受好评的文学史教材,被众多高校采用为中文专业教材。

随着考研热度的攀升,袁行霈《中国文学史》的考研考点精讲也受到了越来越多考生的关注。

本文将从以下几个方面对袁行霈《中国文学史》考研考点精讲进行概述。

二、袁行霈《中国文学史》笔记和考研真题详解的主要内容袁行霈《中国文学史》笔记和考研真题详解主要包括以下几个方面:1.梳理章节脉络,透析核心考点。

每章的复习笔记全方位把握核心考点,并对相关重要知识点进行了延伸,内容精炼,条理清晰,易于记忆,方便考生更有针对性地复习。

2.精选典型习题,巩固重点难点。

真题详解精选了部分名校近年的考研真题,并针对该教材的重难点相应整理了典型题,有助于考生深入理解知识点,巩固重点难点。

三、袁行霈《中国文学史》配套题库的特点及适用范围袁行霈《中国文学史》配套题库具有以下特点:1.高度匹配教材内容,涵盖文学史的全部知识点。

2.题目类型丰富,包括单选题、多选题、名词解释、简答题、论述题等,满足考生多样化的复习需求。

3.题目难度适中,既有基础题型,也有提高题型,适合不同层次的考生进行练习。

适用范围:袁行霈《中国文学史》配套题库适合所有使用袁行霈《中国文学史》作为教材的考生进行复习和自测,特别是对于备考研究生入学考试的考生来说,具有很高的参考价值。

四、如何有效利用袁行霈《中国文学史》考研资料进行复习1.结合教材,梳理知识点。

在复习过程中,要将笔记和真题详解与教材结合起来,全面梳理文学史的知识点,确保自己的知识体系健全。

2.循序渐进,逐步提高。

中国古代文学史 (袁行霈)第二编 秦汉文学

第二编秦汉文学第一章秦汉散文一、简答题1.概述《吕氏春秋》简况。

2.概述《吕氏春秋》的说理方式。

3.概述《谏逐客书》创作缘由。

4.概述秦刻石文的特点。

5.概述《谏逐客书》的主要特点。

6.简述西汉初期散文概况。

7.简述晁错散文的代表作及其特点。

8.概述西汉中后期散文大势。

9.桓宽《盐铁论》的写作特点是什么。

10.《新序》、《说苑》的文学价值是什么。

11.简述东汉散文大势。

12.简说王充概况。

13.简说仲长统概况。

二、论述题1.王充散文的特点。

2.仲长统散文的特点。

第二章汉赋一、简答题1.简述汉赋发展脉络。

2.汉赋溯源。

3.简说贾谊骚体赋的创作特点。

4.简说枚乘开创大赋体式的《七发》及其特点。

5.概述司马相如生平及作品篇目。

6.简析《天子游猎赋》创作意图和客观效果。

7.概述扬雄生平及赋作。

8.简说董仲舒的《士不遇赋》。

9.简说张衡的《二京赋》。

10.简说赵壹的《刺世疾邪赋》。

二、论述题1.试比较贾谊、枚乘赋作的特点,把握汉初辞赋创作的发展趋向。

2.论扬雄大赋的创作特点。

3.论班固《两都赋》。

4.论张衡在赋史上的作用和地位。

三、名词解释1.骚体赋2.散体大赋3.抒情小赋第三章司马迁与《史记》一、简答题1.简述班固生平。

2.概述《汉书》简况。

3.简析班固与司马迁史学思想与写作的区别。

4.简说《汉书》刻画人物细腻的特点。

5.简说《吴越春秋》与《越绝书》异同。

6.简说《吴越春秋》内容及写作特点。

二、论述题1.论司马迁的生平和创作心态。

2.论《史记》的成书和体例。

3.论《史记》描写人物的艺术特点。

第四章汉乐府民歌与文人五言诗一、简答题1.简述汉代乐府机关职能。

2.简述乐府诗歌分类。

3.简述汉乐府民歌的保存。

4.《孔雀东南飞》简说。

5.简说《古诗十九首》及作者。

6.简说旧题苏武、李陵诗。

二、论述题1.汉乐府民歌的思想内容。

2.论汉乐府民歌的艺术特色。

3.论五言诗的起源与形式。

4.论《古诗十九首》的时代背景及主要内容。

袁行霈《中国文学史》(第2版)笔记和考研真题详解 秦汉文学 第1章~第3章【圣才出品】

第二编秦汉文学绪论0.1复习笔记一、汉代作家群体的生成作家群体的生成是一个动态的过程,需要多方面的条件,汉代社会为作家群体的持续生成提供了适宜的气候和土壤。

1.解读文学经典的时尚汉代的官学和私学都以讲授儒家经典——五经为主,除此之外,解读辞赋成为社会风尚,对汉代作家群体的生成起到催化作用。

2.献纳辞赋的风气汉代采用推荐和考试相结合的办法录用人才,为作家群体的生成提供了许多机遇;汉代诸侯王、天子和外戚对文人的招纳任用,使得他们把文学创作当成博取功名的一种手段,并借助上层贵族的权势而聚集起来,这些都推动了作家群体的生成。

3.乐府、东观、鸿都门学的设立两汉乐府、东观鸿都门学等文化机构的设立,为稳定已经生成的作家群体发挥了积极作用。

乐府是西汉长期设置的机关,它的职能是搜集各地的歌谣乐曲,同时也组织文人创作诗歌。

后汉的洛阳东观也是文人荟萃之处,许多著名作家曾在那里供职。

鸿都门学是灵帝光和元年(178)在洛阳设立的皇家学校,专门学习辞赋书画。

4.游学游宦的兴盛汉代时断时续的游宦风气,也为作家群体的生成注入了活力。

二、汉代文学的基本态势汉代文学的基本态势:多元化。

1.“苞括宇宙,总揽人物”贯通古今的艺术追求凡是能够写入作品的事物,都囊括包举,细大无遗,无远不届。

文学作品的表现对象、领域和范围都达到了前所未有的广度。

2.立功扬名的价值取向和圣主贤臣理想汉王朝处于历史的上升期,汉代文人生活在这个特定的历史阶段,普遍具有朝气蓬勃的进取精神,怀着强烈的建功立业的愿望。

古代士人的宦达和君主的权力联系在一起,汉代文学在表现士人的进、取精神时,把圣主贤臣的结合作为自己的理想,王褒的《圣主得贤臣颂》是这方面的代表作。

3.对机遇和命运的感慨在抒发人生的失意和抑郁之情时,汉代文学也显示出历史上升期的特点。

这些作品虽然表达了创作主体的幽怨和不满,但罕有悲观失望的没落情调。

(1)在西汉昌盛时期,失意文人感叹生不逢时,以“遇”和“不遇”为主题。

《袁行霈《中国文学史》考研考点精讲

袁行霈的《中国文学史》是一本经典的文学史参考书,对于文学爱好者和考研生来说,是一部必备的参考资料。

本文将对《中国文学史》中的一些考点进行精讲,帮助读者更好地理解和掌握其中的知识。

1.古代文学的起源和发展:古代中国文学可以追溯到上古时期的神话传说和口头文学,逐渐发展为书面文学。

在古代文学的发展过程中,出现了许多重要的文学作品和作家,如《诗经》、《楚辞》等。

这些作品不仅有着独特的艺术风格,还反映了古代社会政治、经济、文化等各个方面的变化。

2.文艺复兴时期的文学:文艺复兴是欧洲历史上一个重要的时期,也对中国文学产生了深远的影响。

在这一时期,中国文学呈现出多元化、包容性和开放性的特点,涌现出了许多杰出的作家和作品。

例如,文学家刘勰的《文心雕龙》对后世的文学创作产生了重大影响,被誉为中国古代文艺理论的开山之作。

3.明清小说的发展:明清时期是中国小说发展的黄金时代,这一时期的小说创作成就丰富多样,内容横跨社会生活的各个领域。

明代文学家冯梦龙的《醒世恒言》和清代作家曹雪芹的《红楼梦》都是中国古代小说的经典之作,对后世小说创作产生了深远的影响。

4.现代文学的嬗变:19世纪末20世纪初,中国社会发生了巨大的变革,对文学产生了深远的影响。

这一时期的文学作品表现了时代的矛盾和冲突,对现实进行了揭示和批判。

鲁迅是中国现代文学的重要代表人物,他的作品《狂人日记》、《阿Q正传》等被视为中国现代文学的经典之作。

5.文学批评和文学理论:除了文学作品本身,文学批评和理论也是学习文学史的重要内容。

袁行霈的《中国文学史》中也对这方面的内容进行了介绍。

例如,唐代文论家刘勰的《文心雕龙》、明代文人毛纶的《古文尚书》等都是中国文学理论的重要著作,对后世的文学批评和创作产生了重要影响。

6.传统文学与现代文学的对接:中国传统文学和现代文学之间存在着密切的联系和延续。

现代作家在创作中常常融入传统文化的元素,对传统文学进行再创造和再诠释。

例如,鲁迅的《狂人日记》中既体现了西方现代文学的影响,又与中国传统文学有着深刻的联系。

中国文学史(第二卷)上(袁行霈)

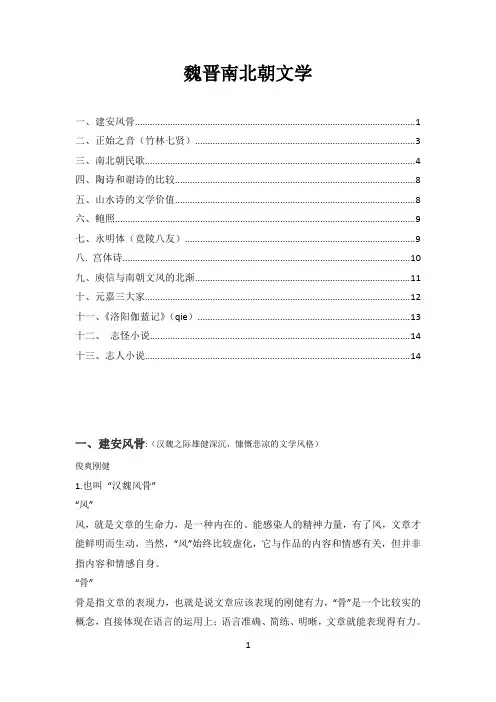

魏晋南北朝文学一、建安风骨 (1)二、正始之音(竹林七贤) (3)三、南北朝民歌 (4)四、陶诗和谢诗的比较 (8)五、山水诗的文学价值 (8)六、鲍照 (9)七、永明体(竟陵八友) (9)八. 宫体诗 (10)九、庾信与南朝文风的北渐 (11)十、元嘉三大家 (12)十一、《洛阳伽蓝记》(qie) (13)十二、志怪小说 (14)十三、志人小说 (14)一、建安风骨:(汉魏之际雄健深沉,慷慨悲凉的文学风格)俊爽刚健1.也叫“汉魏风骨”“风”风,就是文章的生命力,是一种内在的、能感染人的精神力量,有了风,文章才能鲜明而生动,当然,“风”始终比较虚化,它与作品的内容和情感有关,但并非指内容和情感自身。

“骨”骨是指文章的表现力,也就是说文章应该表现的刚健有力,“骨”是一个比较实的概念,直接体现在语言的运用上;语言准确、简练、明晰,文章就能表现得有力。

建安时期的作品真实地反映了现实的动乱和人民的苦难,抒发建功立业的理想和积极进取的精神。

同时也流露出人生短暂、壮志难酬的悲凉幽怨,意境宏大,笔调朗畅,具有鲜明的时代特征和个性特征,其雄健深沉、慷慨悲凉的艺术风格,文学史上称之为“建安风骨”或“魏晋风骨”。

汉末建安时期文坛巨匠“三曹”(曹操、曹丕、曹植)、“七子”(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)和女诗人蔡琰继承了汉乐府民歌的现实主义传统,普遍采用五言形式,以风骨遒劲而著称,并具有慷慨悲凉的阳刚之气,形成了文学史上“建安风骨”的独特风格,被后人尊为典范。

2.代表作品《短歌行》曹操对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。

何以解忧,唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。

但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇。

忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。

契阔谈宴,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。

绕树三匝,何枝可依?山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

《燕歌行》曹丕秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜,群燕辞归雁南翔。

中国文学史(袁行霈)重点归纳

中国文学史(袁行霈)重点归纳国古代散文史上具有奠基的意义。

此外,《逸周书》也是一部类似《尚书》的史籍。

孔子编着的《春秋》是我国第一部编年体断代史,是编年体史书之祖,其体例和“笔法”对后世散文产生了经典式的影响。

二书体现了早期历史散文的特征。

(2)第二阶段以《左传》和《国语》为代表。

《左传》是我国第一部记事详备的编年体史书,也是先秦历史散文中思想性和艺术性最为突出的著作。

《国语》是我国最早的一部国别体史书,是由各国的史料汇集而成。

二书标志着历史散文发展到了一个新的阶段。

(3)第三阶段以《战国策》为代表。

《战国策》也是一部国别体史书,主要记叙的是战国时期谋臣策士们的言行。

在语言艺术上达到了一个新的高度。

诸子散文是在先秦理性精神觉醒的背景下和百家争鸣的学术氛围中形成并繁荣起来的。

诸子散文的发展大体上经历了三个阶段:(1)春秋战国之交:以《论语》、《墨子》、《老子》为代表。

《论语》以语录体的形式记述了孔子及其弟子的言行,比较集中地反映了早期儒家的思想和活动。

其文学成就主要体现在高超的语言运用水平上。

《墨子》是一部墨子及其后学的著作的汇编,反映的是墨家学派所代表的小生产者的思想。

其艺术特点是文质意显,富于逻辑性。

《老子》基本上是道家创始人老子的著作,它以玄深的哲理思辩和精妙的诗一般的语言相结合,显示着独特的艺术风格。

(2)战国中期:以《孟子》、《庄子》为代表。

《孟子》孟子及其弟子的著作,反映了战国中期儒家思想的面貌。

《孟子》的散文体现着语录体向专题性论文的过渡,其突出的文学成就在于高超的论辩艺术。

《庄子》是庄周及其后学的著作,亦是道家的又一部经典。

其文章以独特的艺术造诣绝响于先秦诸子之中,奇妙的构思、汪洋恣肆的语言、浪漫的风格,都体现了在诸子散文中的独特地位和辉煌的文学成就。

《庄子》对对话体有所突破,开始向专题论文过渡。

(3)战国末期:以《荀子》、《韩非子》、《吕氏春秋》为代表。

《荀子》一书多为荀子自作,其思想体系博大精深,是儒学的进一步发展。

中国文学史 袁行霈主编第二版考研复习指导及真题解析总绪论

中国文学史总绪论考点归纳【名词概念】文学史史料学、文学本位、文学演进的内外部因素、中国文学史的分期、三古七段、文学史与文学史学、上古期、中古期、近古期【主要问题】对文学史内涵的理解、文学史著作的当代性、文学演进的内部因素与外部因素、中国文学发展的不平衡、中国文学演进过程中一些相反相成因素的互动作用、俗与雅、文体与文体的渗透于交融、复古与革新、文与道、“三古七段”的具体内容、文学发展变化的九个方面【作家作品】班固《汉书·司马迁传赞》、范晔《后汉书·文苑传》、郑玄《诗谱序》、挚虞《文章流别论》、白居易《与元九书》、李清照《词论》、刘勰《文心雕龙·通变》、曹丕《典论·论文》核心考案1、对文学史的理解文学史是人类文化成果之一的文学的历史,文学史著作要在广阔的文化背景上描述文学本身演进的历程。

它包括以下几个方面的意思:(1)把文学当成文学来研究。

文学史著作应立足于文学本位,重视文学之所以成为文学并具有艺术感染力的特点及审美价值。

(2)紧紧围绕文学创作来阐述文学的发展历程。

文学史研究有几个层面,最外围是文学创作的社会政治、经济背景。

第二个层面是文学创作的主体即作家,包括作家的生平、思想、心态等。

第三个层面是文学作品,这才是文学的核心内容。

(3)文学的发展史是文学创作和文学理论、文学批评、文学鉴赏共同推进的历史。

文学史应当关注文学思潮的发展演变,并用文学思潮来解释文学创作,并注意文学的接受,引导读者正确地鉴赏文学作品。

(4)传媒对创作的影响以及传媒给创作所带来的变化,应当包括在文学史的内容之中。

(5)文学史著作要有史学思维,文学史史料学是撰写文学史的基础,还应注意与其他学科的交叉。

2、文学本位重视文学本身的价值,重视文学之所以成为文学并具有艺术感染力的特点及其审美价值。

文学创作是文学史的主体,文学理论、文学批评、文学鉴赏是文学史的一翼,文学传媒是文学史的另一翼。

所谓文学本位就是强调文学创作这个主体及其两翼。

袁行霈古代文学史第二卷练习题

绪论第一节1、魏晋南北朝的文学理论和文学批评,相对于文学创作异常的繁荣。

2、魏晋南北朝文学是一个承上启下、走向繁荣的过渡时期。

3、魏晋南北朝文学对两汉文学的继承与演化,在五言古诗和辞赋方面痕迹很明显。

4、宋文帝立四学,分别为文学与儒学、玄学、史学。

5、汉代末年在察举制度下,士族中已经流行乡党评议的风气。

6、刘勰《文心雕龙》的出现标志着中国文学理论和文学批评建立了完整的体系。

7、萧统的《文选》是现存最早的文学总集。

8、文学自觉的三个标志是什么?第一,文学从广义的学术中分化出来,成为独立的一个门类。

第二,对文学的各种体裁有了比较细致的区分,更重要的是对各种体裁的体制和风格特点有了比较明确的认识。

第三,对文学的审美特性有了自觉的追求。

9、魏晋南北朝的文学创作的一个显著特点是什么?服务于政治化的要求减弱了,文学变成个人的行为,抒发个人的生活体验和情感。

赋,从汉代的大赋演化为魏晋南北朝的抒情小赋,便是很有代表性的一个转变。

第二节1、战乱与分裂,是魏晋南北朝的特征。

2、魏晋南北朝文学创作的共同主题是生死主题、游仙主题、隐逸主题。

3、为什么说魏晋南北朝文学是典型的乱世文学?作家们既要适应战乱,又要适应改朝换代,一人前后属于两个朝代甚至三个朝代的情况很多见。

4、魏晋南北朝文学创作共同主题的特点是什么?生死主题。

感慨人生短促、死亡的不可避免,以及表现如何对待生死、如何迎接死的考验。

游仙主题。

游仙主题与生死主题关系很密切,主要是想象神仙的世界,表现对那个世界的向往以及企求长生的愿望。

隐逸主题。

包括向往和歌咏隐逸生活的作品,也包括招隐诗、反招隐诗,形成这个时期的一种特殊的文学景观。

第三节1、三曹是曹操、曹丕、曹植。

2、请简要叙述魏晋南北朝文学与门阀制度的关系。

答案:P9第四节1、从两汉经学到魏晋玄学,是中国思想史的一大转折。

2、玄学的几个重要论题:崇有玉贵无、名教与自然、言意之辨、形神之辨、名理之辨。

3、魏晋风流表现在外的特点则可以概括为:颖悟、旷达、直率。

中国文学史袁行霈)版复习笔记

复习内容是从中国文学史(第二卷)第四编隋唐五代文学到(第三卷)第五编宋代文学第九章唐代文学发展的四个阶段:初唐:唐风形成时期。

盛唐:唐诗顶峰,出现群体性创作,最能体现唐诗的时期。

中唐:唐代散文发展最为突出的时期,传奇小说的鼎盛时期。

晚唐:唐诗的衰落时期。

上官仪为代表的上官体:上官体的“绮错婉媚”,具有重视诗的形式技巧,追求诗的声辞之美的倾向。

上官仪提出的“六对”“八对”之说,以音义的对称效果来区分对偶句形式,已从一般的词性字音研究,扩展到联句的整体意象的配置。

初唐四杰:王勃,杨炯,卢照邻,骆宾王。

“四杰”大都出生在贞观年间,他们都属于一般士人中有文采而且自负的诗人,官小而才大,名高而位卑,心中充满了博取功名的幻想和激情,都有着不敢居忍下的雄杰之气,怀着变革文风的自觉意识,有一种十分明确的审美追求:反对纤巧绮迷,提倡刚健骨气。

文章四友:杜审言,李峤,苏味道,崔融。

张若虚《春江花月夜》:这是一首长篇歌行,采用的是乐府旧题,但作者已赋予它完全新的内容,将画意,诗情和对宇宙奥秘和人生哲理的体察融为一体,创造出情景交融、玲珑剔透的诗境。

诗人先从春江月夜的宁静美景入笔,“春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明。

江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

”在月色中,烟波浩渺而透明纯净的春江远景,展示出大自然的神奇美丽。

诗人在感受美丽景色的同时,沉浸于对似水年华的体认之中,情不自禁的有江天月色,引发出对人生的思索。

“江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年望只相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

”由时空的无限,遐想到生命的无限,感到神秘而亲切,表现出一种更深沉、更寥廓的宇宙意识。

士人似乎在无需回答的天真提问得到了满足,然而他也迷茫了,因为光阴如流水,一去难复返。

所以从“白云一片去悠悠,青枫浦上不用愁”开始,转而叙述人间游子思妇的离别愁绪,明镜的诗境中,融入了淡淡的忧伤。

袁行霈《中国文学史》(第2版)笔记和考研真题详解 明代文学 第5章~第8章【圣才出品】

第5章明代杂剧的流变5.1复习笔记一、明初宫廷派剧作家的杂剧创作1.皇家贵族朱权、朱有墩的杂剧创作(1)明初杂剧的核心人物是皇子皇孙朱权和朱有墩。

(2)朱权的杂剧《卓文君私奔相如》,兼古朴与工丽于一体,于语言上颇有可观之处。

朱权还作有兼戏曲史论和曲谱为一体的《太和正音谱》,分戏曲体式15种,杂剧12科,收录、品评了金董解元以下、元代和明初的杂剧与散曲作家203人,认为戏曲乃盛世之声、太平之象。

(3)朱有墩是明代杂剧史上创作较多的作家。

他的杂剧有歌舞升平的喜庆剧、度脱入道的神仙剧、节义道德剧、起义英雄剧等。

语言质朴、音律谐和,《仗义疏财》在演唱方式上突破了元杂剧一人主唱的限制。

2.御前侍从贾仲明、杨讷的杂剧创作(1)贾仲明和杨讷都是元末明初著名的杂剧作家,都当过明成祖的御前侍从。

(2)贾仲明所作杂剧有《萧淑兰》、《升仙梦》,文采华丽,南北曲还可以同折对唱。

(3)杨讷的杂剧为《西游记》,许多情节与百回本《西游记》并不一致。

3.刘东生的《娇红记》刘东生的《娇红记》2本8折,浅唱轻吟,深情盎然,丽语佳句,随处可见。

为传奇《娇红记》的再创作作了铺垫。

4.明初杂剧的特点及与元杂剧的区别(1)明初杂剧的特点明初杂剧从作家构成上看,大多与朝廷有着千丝万缕的联系,所以其作品缺乏元杂剧直面现实的抗争精神,而将元杂剧后期愈演愈烈的封建说教、神仙道化乃至风花雪月等种种倾向加以张扬,具有粉饰太平的浓厚色彩。

(2)与元杂剧的区别①从语言风格上看,明初杂剧与元杂剧的质朴本色相较,有着渐趋华丽雅致的追求。

②从艺术创新上看,明初杂剧突破了元杂剧一人主唱的僵化格局,为明中叶后杂剧的南曲化奠定了基础。

二、明代中后期的杂剧转型1.转型期杂剧的特点(1)从发展线索来看,明代中后期的杂剧创作有其连贯发展的历史。

(2)从创作倾向上看,明代中后期的杂剧打破了风花雪月、伦理教化和神仙道化的褊狭局面,题材不断拓宽,思想渐次深化。

(3)从演唱体式上看,嘉靖之后的杂剧大都是南北合套或者纯为南杂剧,杂剧的纯北曲体式从总体上看已经终结。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国文学史第二卷考点

文学基础考研

竹林七贤(97)孟寒岛瘦(01)《虬髯客传》(02)元白体(02)盛唐气象(15)敦煌变文(16)

1.杜甫诗歌的艺术特色。

(98)

2.唐传奇与宋人笔记比较。

(99)

3.论建安文学的风格。

(00)

4.论诗家三李(李白、李贺、李商隐)创作艺术上的共通性。

(09)

5.鲁迅说:“魏晋是文学自觉的时代”,请你就魏晋的文学的创作谈谈自己的看

法。

(10)

6.结合李商隐试论晚唐诗歌特色。

(11)

7.比较六朝志怪小说和清代志怪小说。

(12)

8.谈谈唐传奇的艺术特点。

(14)

9.杜甫的诗为什么被称为“诗史”?(15)

10.试论述汉魏六朝乐府诗的演进。

(16)

11.韩孟诗派诗歌史背景及艺术特色。

(17)

北大中文本科课程考试

《霍小玉传》正始之音花间词派正始之音宫体诗牛李党争志怪小说古文运动吴中四士花间集

1.结合具体作品说说李商隐主要通过哪些艺术手法营造朦胧的意境美。

2.谢朓对谢灵运山水诗的发展。

3.结合诗句分析王维诗的“诗中有画”特点。

4.结合诗句分析李白诗的艺术特点表现手法。

5.结合作家作品介绍魏晋南北朝文学史的重要发展阶段情况。

6.唐朝诗歌分为初盛中晚四个时期,论述分期的由来并举出每个时期的作家及

流派。

7.建安诗风及其对后世的影响。

8.结合作家作品,谈谈对“中唐之再盛”的理解。

9.举例作家作品,论述从建安到西晋文学风气和风格及其发展趋势。

10.韩愈“以文为诗”。

11.请举例说明魏晋南北朝辞赋的新特点。

12.比较李白和杜甫。

13.结合作家作品,分析李白、杜甫对中晚唐诗歌的不同影响。

14.结合文学史写出魏晋南北朝诗风的演变;

古代文学考研考点

徐庾体讲经文裴鉶《传奇》

1.六朝志怪小说的特点,举出三部代表作。

2.韩愈、白居易为代表的中唐诗歌运动的两种倾向。

3.联系中唐诗歌发展背景谈谈李贺与李商隐诗歌的艺术表现特色。

4.试论初盛唐之际诗歌艺术的发展。

5.试评述白居易和元稹为代表的诗歌运动的理论。

6.试论建安风骨及其对诗歌史的影响。

7.结合诗歌发展和社会风尚,谈盛唐山水诗对齐梁山水诗的继承和发展。

8.简述“永明体”及其在诗歌史上的地位。

9.建安诗风对唐朝诗风影响的具体体现。

10.论初盛唐时期诗人对诗的复古理论和创作实践。

11.论述李白杜甫对晚唐诗歌的影响。

12.结合具体的诗人诗作,谈谈你对“诗到元和体变新”的看法。

13.试论晚唐诗风的新变及其代表诗人的创作情况。

14.论述杜甫创作对律诗发展的贡献。

15.论述从建安到太康的诗风演变。

16.论述唐玄宗和杨贵妃的故事在文学作品中的演变。