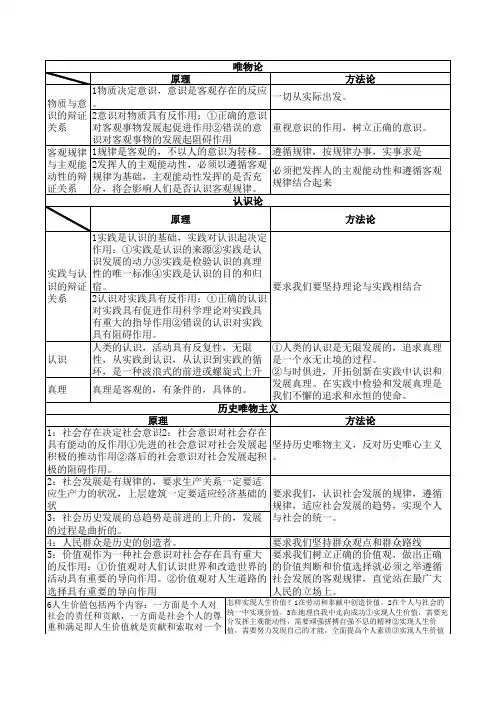

唯物论及认识论知识点整理

唯物论认识论知识点

唯物论认识论知识点唯物论认识论知识点:认识的发生实践活动中的主体、客体以及相互关系实践的主体是指具有思维能力、从事社会实践和认识活动的人。

客体是指实践和认识活动所指向的对象。

实践活动是以改造客观世界为目的,主体与客体之间通过一定的中介发生相互作用的过程。

主体与客体的关系,从根本上说是认识关系和实践关系。

实践对认识的决定作用实践是认识的****。

实践是认识发展的动力。

实践是检验认识是否具有真理性的标准。

实践是认识的目的。

认识、理论对实践的指导作用它可以揭示事物的本质和规律,预见事物的发展趋势,明确实践活动的方向。

根据正确的认识、理论规定实践的目的、计划、过程,使实践获得成功。

唯物论认识论知识点:认识的本质唯物主义反映论与唯心主义先验论的对立一条是坚持从物到感觉和思想的唯物主义认识路线,即唯物主义反映论一条是坚持从感觉和思想到物的唯心主义认识路线,即唯心主义先验论能动反映(辩证唯物主义反映论)论与直观反映论(旧唯物主义反映论)的区别相同点:都坚持从物到感觉和思维的认识路线,认为认识是主体对客体的反映。

区别:第一,辩证唯物主义的反映论把科学的实践观引进认识论,认为认识是在实践的基础上主体对客体能动的反映。

旧唯物主义的反映论否认实践在认识中的作用,把认识看作是主体对客体消极、被动的反映。

第二,辩证唯物主义的反映论把辩证法引入认识论,科学地说明了认识发展的辩证过程。

而旧唯物主义反映论不懂认识的辩证法,否定认识的辩证过程,认为认识是一次完成的。

能动反映论的主要内容认识是主体对客体的反映主体对客体的反映是一个能动的创造性的过程主体对客体的能动反映是以实践为中介而实现的唯物论认识论知识点:认识的发展规律感性认识和理性认识的辩证关系区别:感性认识是认识的初级阶段;理性认识是认识的高级阶段。

感性认识是客观事物直接作用于人的感觉器官而产生的;理性认识是感性材料的抽象和概括。

感性认识通过感觉、知觉,表象三种形式反映,理性认识通过概念、判断、推理三种形式反映。

唯物论、认识论复习

• 12、下列成语符合认识运动反复性 和无限性的是( )

• A一概而论 • B三人成虎 • C百感交集 • D千虑一得

• 辨析:有人说,某些物体人出现的第一天起就没 有动过,万里长城在中国,故宫在中国北京。所 以,世界上存在着不运动的物质。

(1)世界上的一切事物都处在运动变化之中,没有不运动的

物质,运动是绝对的、无条件的和永恒的。运动是物质的根本 属性和存在方式。 (2)就物质的具体存在方式来说,它又有静止的一面。辩证 唯物主义所讲的静止,是运动的一种特殊状态。静止是相对的, 有条件的。一事物相对于某一参照系没有发生某种运动,是相 对静止状态,是运动的一种特殊状态,而不是绝对不运动。 (3)物质世界是绝对运动和相对静止的统一体。我们不能以 物质存在相对静止的状态而否认事物的绝对运动。因此,认为 世界上存在着不运动的物质的观点是错误的。

• 6、孔子说:“始吾于人也,听其言而信其 行;今吾于人也,听其言而观其行。”这体 现的哲理是( )

• ①认识是变化发展的 • ②理论与实践应该相结合 • ③实践是检验认识真理性的唯一标准 • ④读书和实践是认识的来源 • A、①②③ B、①③ • C、①② D、①②③④

• 7、恩格斯说:“社会一旦有技术上的需要, 则这种需要就会比十所大学更能把科学推 向前进。”对这段话的正确理解是( )

• A辩证法、相对主义、形而上学 • B二元论、形而上学、辩证法 • C辩证法、相对主义、两点论 • D辩证法、形而上学、相对主义

• 11、下列对我国古代的五行学说认识错误的 是( )

• A坚持了唯物主义的基本方向 • B认为物质是世界的本原 • C没有正确从客观世界万事万物中抽象出共

性和本质

• D认为客观实在是世界的本原

唯物论认识论

辩证唯物论1.物质与意识世界本原是物质,物质决定意识,意识是对物质的反映;意识能够反作用于客观事物,正确意识促进客观事物发展,错误意识阻碍客观事物的发展。

一切从实际出发主观符合客观。

树立正确意识克服错误意识。

2.人与自然,生态文明自然界的存在与发展是客观的,不以人的意志为转移的。

自然界是人类社会形成的前提,是构成人类社会客观现实性的自然基础。

自然不能完全满足人类生存发展需要,人类改造自然以创造生存发展更好条件,改造自然要遵循自然规律。

理解人与自然关系、人与自然统一的关键。

树立尊重顺应保护自然的生态文明理念,建设生态文明。

认识论1.认识与实践实践是认识的基础、来源、发展动力、目的。

实践是检验认识真理性的唯一标准。

认识反作用于实践,正确认识对实践具有知道促进作用,错误认识则阻碍实践发展。

重视正确认识,克服错误认识,坚持时间与认识相结合。

认识具有反复性与无限性。

与时俱进,开拓创新。

在实践中认识发现、检验发展真理,在实践基础上深化认识。

2.真理和价值 + 创新真理原则和价值原则是人类活动的两个基本原则,它们是对立统一的。

真理原则:人类必须按照世界的本来面目去认识和改造世界,追求和服从真理。

价值原则:人类必须按照自己的需要去认识和改造世界,创造和实现价值。

在实践中坚持和发展真理,坚持理论创新和实践创新。

成功的实践既遵循真理尺度又符合价值尺度,是合目的性与合规律性的统一。

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是一个政党永葆生机的源泉。

创新包括理论创新和实践创新,实践基础上的理论创新是实践创新和社会变革的先导。

科学发展观最鲜明的精神实质:解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实。

政治哲学原理(唯物论、认识论 暂无辩证法)

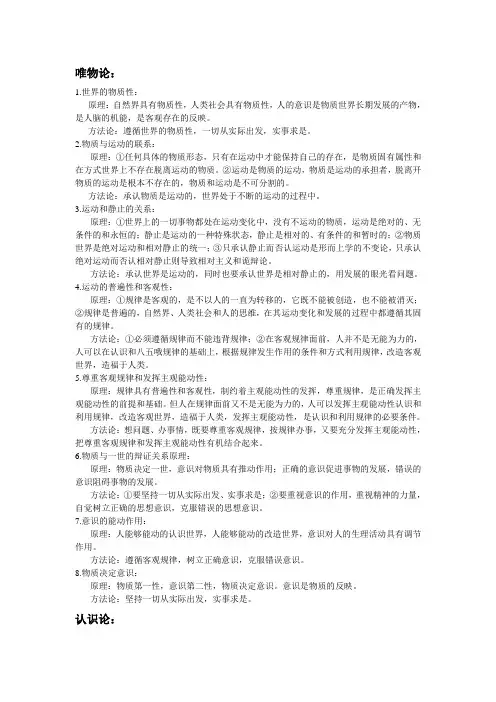

唯物论:1.世界的物质性:原理:自然界具有物质性,人类社会具有物质性,人的意识是物质世界长期发展的产物,是人脑的机能,是客观存在的反映。

方法论:遵循世界的物质性,一切从实际出发,实事求是。

2.物质与运动的联系:原理:①任何具体的物质形态,只有在运动中才能保持自己的存在,是物质固有属性和在方式世界上不存在脱离运动的物质。

②运动是物质的运动,物质是运动的承担者,脱离开物质的运动是根本不存在的,物质和运动是不可分割的。

方法论:承认物质是运动的,世界处于不断的运动的过程中。

3.运动和静止的关系:原理:①世界上的一切事物都处在运动变化中,没有不运动的物质,运动是绝对的、无条件的和永恒的;静止是运动的一种特殊状态,静止是相对的、有条件的和暂时的;②物质世界是绝对运动和相对静止的统一;③只承认静止而否认运动是形而上学的不变论,只承认绝对运动而否认相对静止则导致相对主义和诡辩论。

方法论:承认世界是运动的,同时也要承认世界是相对静止的,用发展的眼光看问题。

4.运动的普遍性和客观性:原理:①规律是客观的,是不以人的一直为转移的,它既不能被创造,也不能被消灭;②规律是普遍的,自然界、人类社会和人的思维,在其运动变化和发展的过程中都遵循其固有的规律。

方法论:①必须遵循规律而不能违背规律;②在客观规律面前,人并不是无能为力的,人可以在认识和八五哦规律的基础上,根据规律发生作用的条件和方式利用规律,改造客观世界,造福于人类。

5.尊重客观规律和发挥主观能动性:原理:规律具有普遍性和客观性,制约着主观能动性的发挥,尊重规律,是正确发挥主观能动性的前提和基础。

但人在规律面前又不是无能为力的,人可以发挥主观能动性认识和利用规律,改造客观世界,造福于人类,发挥主观能动性,是认识和利用规律的必要条件。

方法论:想问题、办事情,既要尊重客观规律,按规律办事,又要充分发挥主观能动性,把尊重客观规律和发挥主观能动性有机结合起来。

6.物质与一世的辩证关系原理:原理:物质决定一世,意识对物质具有推动作用;正确的意识促进事物的发展,错误的意识阻碍事物的发展。

唯物论认识论总结

辨证的唯物论主要包括: ⑴自然界的客观性原理 (2)世界的物质统一性原理 (3)物质与意识辨证关系原理 (4)规律的客观性和人的主观能 动性辨证关系原理

※如何做到一切从实际出发, 实事求是?

【第一个原理】 ◆自然界的客观性原理: 自然界中的事物是按照自身所固有 的规律形成和发展的,都有自己的 起源和发展史,都是统一的物质世 界的组成部分。 ◆方法论:我们在利用自然、改造 自然的时候,务必要尊重自然、顺 应自然、保护自然,学会与自然和 谐相处。

【第三个原理】真理的条件性和具体性: 真理是具体的有条件的.任何真理 都有自己适用的条件和范围,任何真理 都是相对于特定的过程来说的,都是主 观与客观、理论与实践的具体的历史 的统一. 方法论:真理的条件性和具体性表明, 真理和谬误往往是相伴而行的.要求我 们在探索真理的过程中, 要正确对待 错误。

★★

【第二个原理】 ◆世界的物质统一性原理: ①自然界是物质的; ②人类社会的产生、存在、发展及其 构成要素都具有客观的物质性; ③人的意识是社会的产物,它是在劳 动中伴随人和人类社会一起产生的。 ◆方法论:要求我们在想问题、办事 情时要坚持一切从实际出发,使主观 符合客观。

认识论主要包括: ⑴实践的含义、特点 (要求我们坚持实践的观点) ⑵实践和认识辨证关系原理 ⑶真理条件性和具体性原理 ⑷认识的反复性和无限性原理

【第二个原理】实践和认识辨证关系原 理: (1)实践是认识的基础。实践是认识的

来源,是认识发展的动力,是检验认识真理 性的唯一标准,是认识的目的和归宿.我们 要坚持实践第一的观点。 (2)认识对实践具有反作用,真理是人 们对客观事物及其规律的正确反映,真理、 科学理论对人们的实践活动有巨大的推动 作用。要求我们要重视正确认识、科学理 论对实践的指导作用.坚持理论与实践相 结合.

唯物论认识论历史唯物主义

怎样实现人生价值?1在劳动和奉献中创造价值。2在个人与社会的 统一中实现价值。3在地理自我中走向成功①实现人生价值,需要 充分发挥主观能动性,需要顽强拼搏自强不息的精神②实现人生价 值,需要努力发现自己的才能,全面提高个人素质③实现人生价值 需要有坚定的理想信念,需要正确价值观的指引。

唯物论 原理 方法论 1物质决定意识,意识是客观存在的反应。 一切从实际出发。 物质与意 识的辩证 2意识对物质具有反作用:①正确的意识 关系 对客观事物发展起促进作用②错误的意 重视意识的作用,树立正确的意识。 识对客观事物的发展起阻碍作用 客观规律 1规律是客观的,不以人的意识为转移。 遵循规律,按规律办事,实事求是 与主观能 2发挥人的主观能动性,必须以遵循客观 必须把发挥人的主观能动性和遵循客观 动性的辩 规律为基础,主观能动性发挥的是否充 规律结合起来 证关系 分,将会影响人们是否认识客观规律。 认识论 原理 1实践是认识的基础,实践对认识起决定 作用:①实践是认识的来源②实践是认 识发展的动力③实践是检验认识的真理 实践与认 性的唯一标准④实践是认识的目的和归 识的辩证 宿。 关系 2认识对实践具有反作用:①正确的认识 对实践具有促进作用科学理论对实践具 有重大的指导作用②错误的认识对实践 具有阻碍作用。 人类的认识,活动具有反复性,无限 认识 性,从实践到认识,从认识到实践的循 环,是一种波浪式的前进或螺旋式上升 方法论

6人生价值包括两个内容:一方面是个人对 社会的责任和贡献,一方面是社会个人的尊 重和满足即人生价值就是贡献和索取对一个 人的价值的评价,主要是看他的贡献

唯物论与认识论原理方法论归纳

第二部分: 第二部分: 辩证唯物主义认识论 包括实践观和真理观) (包括实践观和真理观) 条原理) (共3条原理) 条原理

• 一、实践和认识辩证关系原理【重点掌握】 实践和认识辩证关系原理【重点掌握】

• 1、〖原理内容〗 、〖原理内容〗 、〖原理内容 • (1)实践是认识的基础(实践决定认识):实践是认识的唯 ):实践是认识的唯 )实践是认识的基础(实践决定认识): 一来源,实践是认识发展的动力, 一来源,实践是认识发展的动力,实践是检验认识的真理性的 唯一标准,实践是认识的最终目的和归宿。 唯一标准,实践是认识的最终目的和归宿。 • (2)认识对实践具有反作用。正确的认识推动实践的发展, )认识对实践具有反作用。正确的认识推动实践的发展, 错误的认识阻碍实践的发展,会把人们的实践活动引向歧途。 错误的认识阻碍实践的发展,会把人们的实践活动引向歧途。

• 七、物质和运动辩证关系原理

• 1、〖原理内容〗:物质和运动不可分割。运动是物质的根本 、〖原理内容〗:物质和运动不可分割。 、〖原理内容〗:物质和运动不可分割 属性和存在方式,世界上不存在脱离运动的物质; 属性和存在方式,世界上不存在脱离运动的物质;运动是物 质的运动,物质是运动的承担者。 质的运动,物质是运动的承担者。 • 2、〖方法论〗:要用运动、变化、发展的眼光看问题。 、〖方法论〗:要用运动、变化、发展的眼光看问题。 、〖方法论〗:要用运动 • 3、〖反对〗:离开物质谈运动或离开运动谈物质都是错误的。 、〖反对〗:离开物质谈运动或离开运动谈物质都是错误的。 、〖反对〗:离开物质谈运动或离开运动谈物质都是错误的 既要反对离开物质谈运动的唯心主义观点, 既要反对离开物质谈运动的唯心主义观点,又要反对离开运 动谈物质的机械唯物主义观点。 动谈物质的机械唯物主义观点。

唯物论与认识论必背知识

一、唯物论的几个重要结论二、物质与意识的辩证关系原理物质决定意识,要求一切从实际出发,实事求是。

意识对物质具有能动的反作用,正确的意识促进事物的发展。

要求树立正确的意识,用科学的理论武装头脑,指导实践。

三、一切从实际出发的含义及要求含义:我们(个人,国家,政府)做事情要尊重物质运动的客观规律,从客观存在的事物出发,(从变化的实际出发,从多方面多角度的实际出发,从科学预见的实际出发)经过调查研究,找出事物本身固有而不是臆造的规律性,作为我们行动的依据。

要求1,充分发挥主观能动性,不断解放思想,与时俱进,以求真务实的精神探求事物的本质和规律,用科学的理论武装头脑,指导实践。

要求2把发挥主观能动性和尊重客观规律结合起来,把高度的革命热情和严谨踏实的科学态度结合起来。

反对夸大意识作用的唯意志主义和安于现状因循守旧无所作为。

四、实践和认识的辩证关系原理实践是认识的基础。

1.实践是认识的来源,人对客观对象的认识在实践中借助一定的工具获得;2.实践是认识发展的动力。

实践产生新问题新要求需要认识发展,实践提供更完备的认识工具,实践提高人的认识能力,促进认识发展;3.实践是检验真理的唯一标准,在实践过程中,人们把指导自己实践的认识和实践的结果加以对照,可以检验认识是否正确反映了客观事物。

4.实践是认识的目的。

认识从实践中来,其目的和归宿是指导人们改造世界。

五、真理1.真理是标志主观与客观相符合的哲学范畴,人们对客观事物及其规律的正确反映。

2.真理是客观的,客观性是真理的最基本属性,真理只有一个。

在真理面前人人平等。

3.真理是有条件的,任何真理都有自己适用的条件和范围,超过条件和范围,真理会变谬误。

4.真理是具体的,任何真理都是相对于特定的过程,随历史条件变化而丰富,都是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一。

如果一成不变照搬过去认识,真理会变谬误。

5.认识具有反复性,因为主体的立场观点方法等和客体的复杂性变化性,一个正确认识要经历从实践到认识,再到实践的多次反复。

唯物论,辩证法,认识论

唯物论部分1、世界的物质性原理[原理内容]辨正唯物论认为,世界是客现存在的物质世界(表现:自然界的存在和发展是客观的,人类社会的存在和发展也是客观的),世界的本质是物质,物质决定意识,意识是物质的反映。

[方法论] (1)要求我们想问题、办事情要从实际出发,使主观符合客观,反对主观主义。

(2)还要求人们在实践中必须要首先承认自然界的客观性,正确处理好人与自然的关系尊重自然,顺应目然,与自然和谐相处。

2、意识的反作用原理[原理内容]意识能够反作用于客理事物,正确的意识能够促进客观事物的发展,错误的意识则会阻碍客观事物的发展。

[方法论]我们要重视意识的作用重视精神的力量,树立正确的思想意识,克服错误的思想意思。

3、物质和意识辨证关系的原理:[原理内容]物质决定童识,意识对物质具有能动怍用。

[方法论]我们要处理好主观和客观的关系,既要做到一切从实际出发、使主观符合客观,又要重视意识的作用,树立正确的思想意识,克服错误的思想意识。

反对割裂物质和意识的辨证关系。

4、规律客观性原理:[原理内容]规律是事物运动过程中固有的本质的必然的联系,规律是客观的既不能被创造,也不能被消灭,是不可抗拒的。

[方法论]我们要尊重客观规律,按客观规律办事,实事。

反对不讲科学,不顾客观规律的主观主义。

5、尊重客观规律和发挥主观能动性的关系的原理[原理内容] (1)尊重规律,接规律办事,离不开发挥主观能动性。

(2)发挥主观能动性,必须以尊重客观规律为基础(3)必须把尊重客观规律和发挥人的主主观能动性结合起来,人们办事情的过程,就是发挥主观能动性的过程,而要把事情办好,就必须尊重客理规律按客观规律办事。

[方法论]我们在想问题、办事情的时候,既要尊重客理规律,按规律办事,又要充分发挥主观能动性,把尊重客观规律和发挥主观能动性有机地结合起来。

辩证法部分(联系5、发展4、矛盾6、创新2) (共16条原理)唯物辩证法的根本观点是:承认矛盾,主张用联系的、发展的、全面的观点看问题。

唯物论及认识论知识点整理

唯物论及认识论知识点整理唯物论及认识论知识点整理一、唯物论基础知识1、物质:客观存在,不依赖于人的意识,是世界的本质。

物质的具体形态是多样的,但它们有一个共同点,就是客观实在性。

2、运动:物质的存在方式和根本属性,表现为物质的各种运动形式,如机械运动、化学运动、生命运动和社会运动等。

运动和物质是不可分割的,没有运动就没有物质。

3、规律:物质的固有属性和存在方式,是物质世界运动和发展的必然结果。

规律是客观存在的,不以人的意志为转移,人们只能认识和利用规律,而不能创造和改变规律。

二、认识论基础知识1、认识:人对客观世界的反映,包括感觉、知觉、表象、思维等不同阶段的认识形式。

认识是人类意识活动的结果,是主观见之于客观的过程。

2、实践:人们改造客观世界的一切活动,是主观见之于客观的过程,是人们实现预期目的的能动性的社会活动。

实践具有直接现实性,是检验真理的唯一标准。

3、真理:人们对客观事物及其规律的正确反映,是符合客观实际的认识。

真理具有相对性和绝对性,是相对与绝对的辩证统一。

三、唯物论与认识论的关系唯物论和认识论是相互联系、相互依存的。

唯物论是认识论的基础,只有坚持唯物论,认识论才能具有科学性。

同时,认识论也是唯物论的基础,只有坚持认识论,才能真正坚持唯物论。

因此,唯物论和认识论是统一不可分的。

四、唯物论与认识论的应用1、指导实践:唯物论和认识论可以指导人们的实践活动,使人们更加科学、有效地改造世界。

只有坚持唯物论和认识论,才能使实践达到预期的目的。

2、推动科学发展:唯物论和认识论是科学发展的重要理论基础。

只有坚持唯物论和认识论,才能推动科学技术的不断进步和发展。

3、提高思维能力:唯物论和认识论可以促进人们思维能力的提高,使人们更加深刻地理解客观世界。

只有坚持唯物论和认识论,才能不断提高自己的思维能力。

总之,唯物论和认识论是哲学的重要内容,是指导人们认识世界和改造世界的重要理论武器。

在学习和应用过程中,要深入理解其基本原理和方法,把握其内在联系,发挥其重要作用,以推动人类社会的不断发展和进步。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

唯物论

一、物质

1、含义:物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

2.唯一特性:物质的唯一特性是客观实在性。

3.世界的物质性(世界的本质是物质的)

(1)自然界的物质性: 自然界中的事物都是按照自身所固有的规律形成和发展的,都有自己的起源和发展史,都是统一的物质世界的组成部分

(2)人类社会的物质性:人类社会是物质世界长期发展的产物。

构成社会物质生活条件的基本要素是地理环境、人口素质和生产方式。

生产方式是生产力和生产关系的统一。

(3)意识是物质的产物。

二、运动

1、含义:哲学上所讲的运动,是指宇宙间一切事物、现象的变化和过程。

2.运动与物质的关系:

1)运动是物质的固有属性和存在方式。

世界上不存在脱离运动的物质

2)运动是物质的运动,物质是运动的承担者。

脱离物质的运动是根本不存在的3)反对两种错误倾向:离开物质谈运动是唯心主义观点(如慧能的“仁者心动”,毕尔生的“万物只在概念中运动”);离开运动谈物质是形而上学唯物主义观点(提示:形而上学要么否认运动,要么只承认机械运动)

3.运动与静止的关系:

(1)静止的含义:是运动的一种特殊状态。

它主要有两方面的含义:一是说事物在它发展的一定阶段和一定时期,其根本性质没有发生变化;二是说物体相对于某一参照系来说没有发生某种运动,或者说物体在一定条件和范围内没有进行某种特殊的运动。

(2)运动与静止的关系:运动是无条件的、永恒的和绝对的。

静止是有条件的、暂时的和相对的。

物质世界是绝对运动与相对静止的统一。

只承认静止而否认运动是形而上学的不变论,只承认绝对运动而否认相对静止则导致相对主义和

诡辩论。

三、规律

1.含义:就是事物运动过程中固有的、本质的、必然的、稳定的联系。

(不是外部强加的、现象的、偶然的、易变的联系)

2.规律是客观的,是不以人的意志为转移的,它既不能被创造,也不能被消灭。

3.规律是普遍的。

自然界、人类社会和人的思维,在其运动变化和发展的过程中,都遵循其固有的规律。

4.规律的客观性和主观能动性的关系:

(1)人们的主观能动性的发挥受客观规律的制约,正确发挥主观能动性必须以承认规律客观性为前提。

人可以发挥主观能动性在认识和把握规律的基础上,利用规律,改造世界,造福于人类。

(2)因此,我们在想问题、办事情时,既要尊重客观规律,按规律办事,又要充分发挥主观能动性,把尊重客观规律与发挥主观能动性有机地结合起来。

四、意识

1.意识的本质

(1)从意识的起源看,它是物质世界长期发展的产物。

(2)从意识的生理基础看,它是高度发达的物质系统——人脑的机能

(3)从意识的内容看,它是客观存在的主观映象。

是客观存在通过生活和实践的环节进入人脑、并在人脑中加工改造的结果。

2.意识的作用(意识的能动作用)

(1)特点:目的性、计划性、自主选择性和主动创造性

(2)表现:

A.人能够能动地认识世界。

B.人能够能动地改造世界

认识论

一、实践

1.含义:实践是人们改造客观世界的一切物质性活动,都是以人为主体、以客观事物为对象的物质性活动,是一种直接现实性活动,它可以把人们头脑中的观念的存在变为现实的存在。

2.特点

(1)实践具有客观物质性。

(这是由实践的构成要素--实践的主体、实践的对象、实践的手段的客观性决定的。

)

(2)实践具有主观能动性(实践是一种有目的、有意识的改造客观世界的活动。

)

(3)实践具有社会历史性(实践是处在一定社会关系中人的活动,实践受到一定历史条件的制约。

)

3.形式:生产实践、社会实践、科学实验活动。

4.实践是认识的基础:

(1)实践是认识的来源。

(2)实践是认识发展的动力:认识产生于实践的需要,人们在实践中不断遇到新问题、产生新要求,推动人们去探索和研究;实践的发展为人们提供了日益完备的工具;实践锻炼和提高了人的认识能力。

(3)实践是检验认识的真理性的唯一标准。

(4)实践是认识的目的:改造世界才是认识的目的和归宿。

二、认识

1.含义:人的认识是对客观对象的反映

2、认识的过程

(1)认识的反复性:认识具有反复性的过程:认识受主客体的限制,人们对一个事物的正确认识往往要经过从实践到认识,再从认识到实践的多次反复才能完成。

(2)认识的无限性:认识无限性的过程:人类认识是无限发展的。

追求真理是一个永无止境的过程。

(3)认识的上升性:从实践到认识、再从认识到实践的循环是一种波浪式前进或螺旋式上升的过程。

3.认识的作用:认识对实践具有反作用。

正确的认识、科学的理论对实践有巨大的指导作用;错误的认识、不科学的理论则会把实践引向歧途。

三、真理

(1)含义:真理是人们对客观事物及其规律的正确反映,是标志主观同客观相符合的哲学范畴。

(2)性质:

真理的最基本属性是客观性

真理都是具体的。

任何真理都是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一。

真理都是有条件的。

任何真理都有自己适用的条件和范围。

四、实践与认识的辩证关系

1.实践是认识的基础

2.认识对实践具有反作用。

正确的认识、科学的理论对实践有巨大的指导作用;错误的认识、不科学的理论则会把实践引向歧途。

原理及方法论

1物质和意识的辩证关系原理及方法论

【原理】:物质决定意识,意识是物质的反映;意识对物质具有能动作用,既能能动地认识世界,又能能动地改造世界。

正确的意识促进事物的发展,错误的意识阻碍事物的发展。

【方法论】:一切从实际出发,实事求是;重视意识的反作用,树立正确的意识,克服错误的意识。

(两个分原理:物质决定意识原理及方法论;意识对物质具有能动的反作用原理及方法论)

2、规律的客观性和普遍性原理及方法论

【原理1】:规律是客观的不以人的意志为转移的,规律是普遍存在的,世界上的事物存在和发展都有其自身的规律

【方法论1】:按照客观规律办事,而不能违背规律,一旦违背规律,必然受到规律的惩罚

【原理2】:人在客观规律面前不是无能为力的

【方法论2】:人可以在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,造福人类

3、实践和认识的辩证关系原理及方法论

【原理】实践和认识是辩证统一的关系。

一方面,实践决定认识,实践是认识的基础。

实践是认识的来源;实践是认识发展的动力;实践是检验认识的真理性的唯一标准;实践是认识的目的和归宿。

另一方面,认识对实践具有反作用,科学理论对实践有积极的指导作用。

【方法论】①要重视实践,积极参加实践活动。

②要树立正确的认识,充分发挥科学理论的指导作用。

③坚持理论与实践相结合。

4、真理的客观性、具体性、条件性原理及方法论

【原理】真理是标志主观同客观相符合的哲学范畴,是人们对客观事物及其规律的正确反映。

真理最基本的属性是客观性。

真理是具体的、有条件的,任何真理都有自己适用的条件和范围,都是相对于特定的过程来说的,都是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一。

【方法论】要求我们坚持主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一。

5、认识具有反复性、无限性、上升性的原理及方法论(认识是不断变化发展的原理)

【原理】认识具有反复性、无限性、上升性(波浪式前进或螺旋式上升),追求真理是一个永无止境的过程。

【方法论】要求我们与时俱进,开拓创新,在实践中认识和发展真理,在实践中检验和发展真理。