影响反相微乳液导电性能的因素

水、盐对阳离子表面活性剂微乳液电导率的影响

万方数据 一群一

水、盐对阳离子表面活性剂微乳液电导率的影响

作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 张春艳 安徽农业大学理学院应用化学系 安徽合肥230036

中国石油和化工标准与质量 China Petroleum and Chemical Standard and Quality 2011,31(11)

圃

实验部分

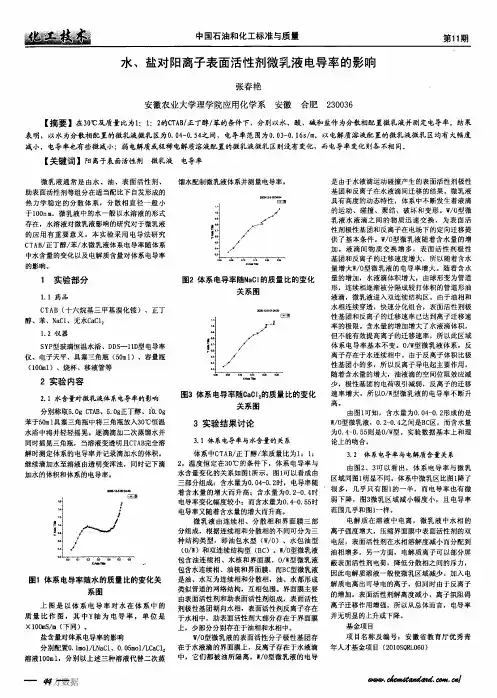

图2体系电导率随NaG I的质量比的变化 关系图

量的增加,水液滴体积增大,由球形变为管道 形,连续相逐渐被分隔成较打体积的管道形油 液滴,微乳液进入双连续结构区。由于油相和 水相连续穿透,快速分化组合,表面活性剂极 性基团和反离子的迁移速率已达到离子迁移速 率的极限。含水量的增加增大了水液滴体积, 但不能有效提高离子的迁移速率,所以此区域 体系电导率基本不变。o/w型微乳液体系,反 离子存在于水连续相中。由于反离子体积比极 性基团小的多,所以反离子导电起主要作用。 随着含水量的增大,油液滴的空间位阻效应减 少,极性基团的电荷吸引减弱,反离子的迁移 速率增大,所以o/w型微乳液的电导率不断升 高。 由图1可知,含水量为o.04-0.2形成的是 w/o型微乳液,o.2-0.4之间是BC区,而含水量 为0.4-0.55则是o/w型。实验数据基本上和理 论上的吻合。 3.2体系电导率与电解质含量关系 由图2、3可以看出,体系电导率与微乳 区域同图l明显不同。体系中微乳区比图l降了 很多,几乎只有图1的一半,而电导率也有微 弱下降,图3微乳区域减小幅度小,且电导率 范围几乎和图1一样。 电解质在溶液中电离,微乳液中水相的 离子强度增大,压缩界面膜中表面活性剂的双 电层,表面活性剂在水相溶解度减小而分配到 油相增多,另一方面,电解质离子可以部分屏 蔽表面活性剂电荷,降低分散相之间的斥力, 因此电解质溶液一般使微乳区域减少。加入电 解质电离出可导电的离子,但同时由于反离子 的增加,表面活性剂解离度减小,离子氛阻碍 离子迁移作用增强,所以从总体而言,电导率 并无明显的上升或下降。 基金项目 项目名称及编号:安徽省教育厅优秀青 年人才基金项目(2010SQRL060)

光引发;丙烯酰胺;反相微乳液聚合;相对分子质量

主题:反相微乳液聚合中的光引发丙烯酰胺反应及其相关相对分子质量研究1. 引言反相微乳液聚合是一种重要的聚合方法,它具有高效、环保和可控性等优点,已经被广泛应用于合成高分子材料的领域。

其中,光引发的反相微乳液聚合可以通过光敏引发剂的加入,实现对聚合反应的精确控制。

2. 光引发的反相微乳液聚合原理及机制光引发的反相微乳液聚合是在反相微乳液体系中,通过光敏引发剂在光照条件下,产生自由基,进而引发丙烯酰胺的聚合反应。

光敏引发剂在光照条件下吸收能量,激发至高能态,产生自由基,从而引发丙烯酰胺的聚合反应。

3. 光引发丙烯酰胺的聚合条件及影响因素(1)光照条件:光照条件是影响光引发反相微乳液聚合效果的重要因素,包括光照强度、光照时间和光照波长等;(2)引发剂种类及用量:引发剂的种类和用量直接影响光引发反相微乳液聚合的效果,不同种类的引发剂在不同的光照条件下,具有不同的活性;(3)温度:温度对反相微乳液体系中的聚合反应也有一定的影响,适宜的反应温度可以提高聚合效率。

4. 相对分子质量的测定方法及意义相对分子质量是评价高分子化合物结构和性能的重要参数,其中包括聚合度和分子量分布等指标。

测定相对分子质量的方法有多种,包括凝胶渗透色谱法、流变分析法和动态光散射法等,这些方法可以帮助我们更好地了解聚合物的结构和性能。

5. 结论通过对光引发的反相微乳液聚合中丙烯酰胺的反应及其相关相对分子质量研究,可以促进该聚合方法的进一步应用和优化,为合成高性能高分子材料提供重要的理论基础和实验依据。

结尾:通过对光引发的反相微乳液聚合中丙烯酰胺的反应及其相关相对分子质量的研究,我们可以更好地理解该聚合方法的机理和特性,并进一步应用于合成高性能高分子材料的研究和开发中。

希望本文能够为相关领域的研究者提供一些参考和借鉴,推动反相微乳液聚合理论的进一步深入和实践的应用。

在光引发的反相微乳液聚合中,丙烯酰胺的聚合反应是一个复杂的过程,其中包含了许多影响因素和反应机理。

导电涂层表面电阻率的影响因素及改善方法

导电涂层是一种能够在基材表面形成导电通道的涂料,它广泛应用于电子、汽车、航空等领域,具有防静电、屏蔽电磁干扰、抗腐蚀等功能。

导电涂层的导电性能主要由其表面电阻率来衡量,表面电阻率是指导电涂层在单位面积上的电阻值,通常用欧姆/平方厘米(Ω/cm²)表示。

表面电阻率越小,说明导电涂层的导电性能越好。

然而,在实际应用中,导电涂层的表面电阻率往往达不到预期的要求,造成导电效果不佳或不稳定。

那么,影响导电涂层表面电阻率的因素有哪些呢?又该如何改善呢?根据相关资料和实验结果,导致导电涂层表面电阻率高的原因主要有以下几种:1、导电涂料的配比不合理,导致导电颗粒的含量不足或分布不均匀。

导电颗粒是导电涂料中的关键成分,它们通过相互接触形成导电通道。

如果导电颗粒的含量过低或分布不均匀,会造成导电通道不连续或间断,从而增加表面电阻率。

2、导电涂层的厚度不够,导致导电通道不畅通。

导电涂层的厚度也会影响其表面电阻率,一般来说,厚度越大,表面电阻率越小。

这是因为厚度越大,导电颗粒之间的接触点越多,导电通道越完整。

如果厚度过小,会造成导电颗粒之间的接触不充分,从而增加表面电阻率。

3、导电涂层的干燥条件不良,导致漆膜的结构不稳定或有残留溶剂。

导电涂层在喷涂后需要经过干燥固化过程,以形成均匀且牢固的漆膜。

如果干燥时间或温度不够,会造成漆膜的结构不稳定或有残留溶剂,从而影响其物理和化学性能,降低其导电性能。

4、导电涂层的表面被污染,导致有绝缘膜或离子产生。

导电涂层在使用过程中可能会接触到空气中的二氧化碳、氨等气体或其他杂质,这些物质会与漆膜发生反应或吸附在其表面,形成绝缘膜或离子。

5、测量表面电阻率的方法不正确,导致测试电压过低或接触面积过小。

测量表面电阻率的仪器和方法也会影响其准确性,一般应使用专用的表面电阻率测试仪,并按照国标要求进行测量。

如果测试电压过低,会造成导电颗粒之间的电势差不足,从而导致表面电阻率偏大。

如果接触面积过小,会造成导电通道不完整,从而导致表面电阻率偏大。

柴油/Span80/Tween80/聚丙烯酰胺微球体系的制备

系列反相微乳液聚合实验, 考察各 因素对实验 的影 响 , 优化 反应 条件 。

取少 量 聚合产 物置 于离 心 管 内 , 入适 量丙 加

14 聚 丙烯 酰胺 含量 的测 定 .

品; 去离子水 , 自制。 D S一1A 型 电 导 率 仪 , 海 雷 磁 仪 表 厂 ; D 1 上

广成 化 学 试剂 有 限公 司 ; 硫 酸 氢钠 , 析 纯 , 亚 分 上

丙烯酰胺 的自由基聚合反应。改变实验条件进行

一

海化 学 试剂 公 司 ; 甲叉 双 丙 烯 酰胺 , 学 纯 , 海 化 上 试剂 二厂 ; 丙酮 , 分析 纯 , 京化 工试剂 有 限公 司 ; 南

环 己烷 , 国药 集 团 化学 试 剂有 限公 司 ; 气 , 氮 工业

:

一 l… 第 1 卷第 9期 …

产物 中 的聚合物含 量 。

1 5 微 球原 始形貌 的测 定 .

60

冰

.

取 一滴 聚合 产物 用 环 己烷 稀 释 数倍 , 然后 用

50

4O 30 20

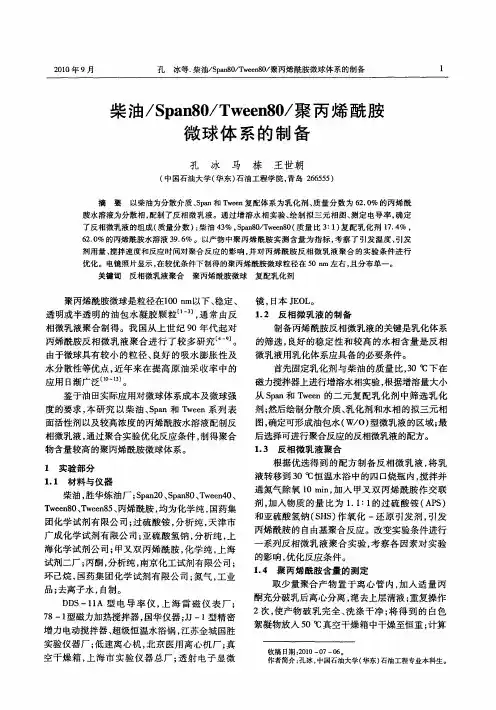

图, 确定可形 成油包 水 ( o) w/ 型微乳 液 的区域 ; 最

水分散性等优点, 近年来在提高原油采 收率 中的 应 用 日渐 广泛 ¨ J 。 鉴于油田实际应用对微球体系成本及微球强

度 的要求 , 研 究 以 柴 油 、pn和 T en系列 表 本 Sa we

面活性剂以及较高浓度的丙烯酰胺水溶液配制反 相微 乳液 , 通过 聚合实验 优 化反应 条件 , 得 聚合 制 物含量 较高 的聚 丙烯酰 胺微球 体 系 。

由于微球 具有 较 小 的粒 径 、 良好 的吸水 膨 胀 性 及

镜, 日本 J O 。 E L 1 2 反 相微 乳 液 的制备 .

AM_AA_AMPS_DMAM的反相微乳液共聚合研究_刘卫红

第33卷第5期江西师范大学学报(自然科学版)V o.l33N o.5 2009年10月 J OU RNAL OF JI ANGX I NORM AL UN I V ERSITY(NATURAL SCIENCE) O ct.2009文章编号:1000 5862(2009)05 0523 06A M/AA/AMPS/D MA M的反相微乳液共聚合研究刘卫红, 许明标(长江大学石油工程学院,湖北荆州 434023)摘要:以丙烯酰胺(AM)和丙烯酸(AA)为主单体,以2 丙烯酰胺基 2 甲基丙磺酸(AM PS)、N,N 二甲基丙烯酰胺(D M AM)作为功能性单体,以庚烷为分散介质,表面活性剂SF2810为乳化剂,采用反相微乳液聚合的方法合成了四元共聚物AM/AA/AM PS/D M AM.研究所得的最佳合成工艺条件为:水相中单体浓度为45%,引发剂过硫酸铵加量为单体质量的0.3%,乳化剂加量为油相质量的10%,反应温度为40 ,反应时间为5h,单体的摩尔比为AM AA AM PS DMAM=52 25 15 8.红外光谱分析证实了四元共聚物的结构.关键词:反相微乳液聚合;丙烯酰胺;丙烯酸;2 丙烯酰胺基 2 甲基丙磺酸;N,N 二甲基丙烯酰胺中图分类号:O631.5 文献标识码:A聚丙烯酰胺(P AM)和部分水解聚丙烯酰胺(H PAM)作为综合性能优良的水溶性聚合物在油气开采中具有广泛的应用.但其在使用过程中存在耐温抗盐性能差的缺点,尤其是在遇到高价金属离子时易发生相分离,在高温地层中则会迅速降解,从而大大地影响了其使用性能[1].因此,提高聚丙烯酰胺的耐温抗盐性能一直是油田化学工作者研究的重点,目前研究的主要方向是以丙烯酰胺或丙烯酸类聚合物为基础,通过分子设计,在聚合物分子链上引入具有特殊功能的结构单元来提高分子链的刚性或者形成疏水结构等手段提高聚合物的耐温抗盐性能[2 4].聚丙烯酰胺类水溶性聚合物最常用的制备方法为水溶液聚合,该方法工艺简单,但制备中体系粘度大、散热难控制,所得产品溶解性差[5].反相微乳液聚合是在反相乳液聚合的基础上发展起来的,该方法是将溶于水的单体借助油包水型乳化剂分散在油的连续介质中,引发聚合后得到W/O型微乳液,所得产品溶解速度快,相对分子质量高且分布窄,聚合反应中粘度小,散热易控制;产品胶乳粒径细小、均匀,克服了普通反相胶乳稳定性差的问题[6 7],因而具有较好的应用前景.本文以丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、2 丙烯酰胺基 2 甲基丙磺酸(AMPS)、N,N 二甲基丙烯酰胺(DMAM)为单体,采用反相微乳液聚合的方法,合成了四元共聚物AM/AA/AMPS/DMAM,并对合成条件进行了研究.1 实验部分1.1 主要试剂与仪器丙烯酸,化学纯,天津市科密欧化学试剂开发中心;丙烯酰胺,分析纯,天津市光复精细化工研究所;N, N 二甲基丙烯酰胺,化学纯,天津市科密欧化学试剂开发中心;2 丙烯酰胺基 2 甲基丙磺酸,工业品,荷泽成功化工有限公司;过硫酸铵,分析纯,汕头市光华化学厂;亚硫酸钠,分析纯,天津市博迪化工有限公司;表面活性剂SF2810,工业品,荆州嘉华科技有限公司;庚烷,化学纯,天津市科密欧化学试剂开发中心.乌氏粘度计,上海亚太技术玻璃公司;傅立叶红外光谱仪,B ruker vertex70;ZNN D6A型六速旋转粘度计,青岛海通达专用仪器厂;J H Y 3滚子加热炉,荆州市现代石油科技有限公司.收稿日期:2009 08 27作者简介:刘卫红(1967 ),男,湖北仙桃人,高级工程师,主要从事油田化学的教学与科研工作.524江西师范大学学报(自然科学版)2009年1.2 共聚物的合成将装有搅拌器、温度计、恒压滴液漏斗及导气管的四口烧瓶并置入恒温水浴锅中,加入规定量的有机溶剂作为分散介质及适量的乳化剂,开启搅拌并控制一定的搅拌速度.将一定量的单体溶入适量的蒸馏水中,并用Na OH将溶液中和至中性,然后将单体溶液滴加到反应瓶中,同时通氮气,单体滴加完后,继续通氮30 m in.将水浴调至反应温度,依次滴加配置好的亚硫酸钠、过硫酸铵溶液.控制一定的搅拌速度,在氮气保护下反应一定的时间后,停止反应,得到微乳状聚合液.1.3 单体转化率的测定在不同的反应时间从反应体系中取出一定量的乳状液,用无水乙醇沉淀并洗涤多次,除去残留的乳化剂和未反应的单体,然后将所得到的固体产物于50 下干燥5h,取出产物于干燥塔中冷却,准确称重.按照下式计算转化率:C=W t/W0 100%,式中W t为所取样品中得到的聚合物质量;W0为所取样品中所含单体的质量.1.4 共聚物特性粘度的测定参照国标12005.1 89 聚丙烯酰胺特性粘度测定方法 ,采用乌氏粘度计,在(30 0.1) 恒温水浴中,用一点法测定共聚物的特性粘度([ ]).1.5 共聚物溶液表观粘度的测定准确称取一定量的共聚物,将其配制成一定浓度的水溶液,在30 用ZNN D6A型六速旋转粘度计测量其在600rp m时的表观粘度.2 结果与讨论2.1 反相微乳液体系的确定反相微乳液稳定性是由体系组成及比例所决定,其体系一般主要包含3个组分:单体水溶液、油相和乳化剂.因此,对水相、油相和乳化剂选择及配比的优化是反相微乳液聚合研究的基础.一般在反相微乳液聚合体系中,油水体积比越大,乳化剂的加量越多,越易形成稳定的反相微乳液体系.但油相和乳化剂用量过多,必然会降低产品的固含量,增加产品的生产成本.因此实验中力求能在较小油水比和较低的乳化剂加量的条件下,获得稳定性好、固含量高的产品.本文通过对不同的有机溶剂和乳化剂进行筛选,最终确定以庚烷作为油相,SF2810作为乳化剂,并考察了在该体系下油水体积比及乳化剂加量(占油相的质量百分比)对产品稳定性的影响,实验结果见表1和表2.表1 油水体积比对微乳液稳定性的影响编号油水体积比产品外观稳定时间(h)15 5淡黄色半透明﹥2424 6淡黄色半透明﹥2433 7淡黄色半透明﹥2442 8乳白色胶状反应中破乳注:乳化剂加量为14%.表2 乳化剂加量对微乳液体系稳定性的影响编号乳化剂加量(%)产品外观稳定时间(h)114淡黄色半透明﹥24212淡黄色半透明﹥24310淡黄色半透明﹥2448乳白色12注:油水体积比为3 7.从表1和表2可以看出,以庚烷为油相,SF2810为乳化剂时,在油水体积比达到3 7,乳化剂加量为10%的情况下,微乳液仍能保持很好的稳定性.因此从提高产品固含量,降低生产成本的角度来考虑,选择反相微乳液体系的油水体积比为3 7,乳化剂加量为10%.2.2 引发剂加量对共聚产物特性粘度和转化率的影响选择油水体积比为3 7,乳化剂加量为10%,固定其它反应条件,考察不同引发剂加量(以过硫酸铵占单体质量的百分比计;引发体系中,亚硫酸钠的质量为过硫酸铵的一半)对共聚产物特性粘度和单体转化率的影响,实验结果如图1所示.图1 引发剂加量对共聚产物特性粘度及转化率的影响:特性粘度, :单体转化率.从图1可以看出,随着引发剂浓度增加,共聚产物的特性粘度和单体转化率逐渐升高.当引发剂浓度大于0.3%时,共聚产物的特性粘度又呈减小趋势,而单体转化率的升高趋于平缓.这是因为当引发剂浓度较低时,单体中自身携带的阻聚剂及杂质会消耗部分引发剂,反应后期体系内活性自由基不足,导致特性粘度和转化率偏低;当引发剂浓度过高时,自由基生成速率增大,单位时间内进入乳胶粒内的自由基增多,因而使链终止速率增大,最终导致聚合物相对平均分子质量降低.另外,随着引发剂浓度的增加,体系内可持续反应的自由基浓度增大,反应后期仍有足够的自由基引发单体反应,因而单体的转化率逐渐增大,但增大到一定值后,趋于定值.综合考虑共聚产物的特性粘度和单体的转化率,引发剂的浓度选择为0.3%.2.3水相中单体浓度对共聚产物特性粘度的影响图2水相中单体浓度对共聚产物特性粘度的影响在相同的反应条件下考察水相中单体浓度(单体质量占水溶液质量的百分比)对共聚产物特性粘度的影响,实验结果见图2.从图2可以看出,随着水相中单体浓度的升高,共聚产物的特性粘度逐渐增大,但当单体浓度超过40%以后,特性粘度增长速度变得缓慢.根据自由基聚合反应机理,聚合反应的动力学链长为活性链的增长速率和终止速率之比,而活性链的增长速率与单体浓度成正比,提高单体浓度将有利于共聚产物特性粘度的增大.当单体浓度达到50%时,已接近单体在水溶液中的饱和溶解度,温度较低时甚至会有单体从溶液中析出.综合考虑,选择单体浓度为45%.2.4 反应温度对共聚产物特性粘度和转化率的影响图3为在相同的反应条件下,反应温度对共聚产物特性粘度和单体转化率的影响.从图3可以看出,随着反应温度的升高,单体的转化率增大,但聚合物的特性粘度却逐渐下降.这是因为随着反应温度的升高,单体分子的活性增加,活化分子的百分数也增加,分子之间有效碰撞频率增加,因而聚合反应的速率加快,单体的转化率也相应提高.但是,当温度升高时,引发剂分解的速率加快,体系内活性链的数目增加,活性链碰撞频率增加,链终止的机会也随之增多,导致共聚产物特性粘度降低.另外,当反应温度过高时,引发剂分解速率会增加,自由基产生速率增大并迅速引发单体进行链增长反应,此时会放出大量525第5期刘卫红,等:AM /AA /AM PS /DM AM 的反相微乳液共聚合研究反应热使体系温度急剧上升,从而导致微乳液体系被破坏,使聚合反应失败.综合特性粘度和单体转化率考虑,选择最佳反应温度为40.图3 反应温度对共聚产物特性粘度和转化率的影响:特性粘度, :单体转化率.2.5 反应时间对单体转化率的影响图4 反应时间对单体转化率的影响对自由基聚合反应来说,延长反应时间主要是提高单体的转化率,而对聚合物的相对分子质量影响不大.图4是在水相中单体浓度为45%,引发剂加量为0.3%,乳化剂加量为10%,反应温度为40 的条件下,测得的单体转化率与反应时间的关系.从图4可以看出,在反应初期,随着反应时间的增加,单体的转化率增加很快,但当反应时间达到5h 后,转化率已经达到了97%,以后随着时间的增加转化率基本不变,说明反应已经基本完成,因此聚合反应时间选定为5h .2.6 单体配比对共聚物性能的影响共聚物中通过引入单体AA,从而在分子链上引入阴离子羧基,阴离子的相互排斥使分子链伸展,溶液粘度提高,但是羧基含量过多会与钙、镁离子反应产生沉淀,反而使溶液的粘度降低,本实验选择AA的摩尔图5 DMAM 加量对共聚物在盐水溶液中热滚后表观粘度的影响分数为25%.AM PS 的水化基团为磺酸基,与羧基相比,其抗钙、镁离子的能力较强;但AM PS 的反应活性比AM 的要低,共聚体系中加入过多的AM PS 则会影响产物的相对分子质量,本实验选择AM PS 的摩尔分数为15%.D MAM 是AM 的酰胺基团上的两个氢被甲基取代后的产物,由于两个甲基的侧基效应,阻碍了酰胺基的水解,因而能提高聚合物的耐温性能.选择AA 在单体中的摩尔分数为25%,AM PS 在单体中的摩尔分数为15%,改变DMAM 的加量,考察DMAM 对聚合物耐温性能的影响.实验条件同上,实验结束后,配制乳液加量为1%的聚合物溶液(溶液中CaC l 2含量为2000m g /L),在130 热滚16h 后,于30 测定聚合物溶液的表观粘度,实验结果见图5.从图5可以看出,随着DMAM 加量的增加,聚合物盐水溶液在130 热滚16h 后的表观粘度逐渐增加,说明其耐温性能逐渐增加,但是当加量超过8%以后,增加速度趋缓,综合性能和生产成本考虑,选择D MAM526江西师范大学学报(自然科学版)2009年在单体中的摩尔分数为8%.因此,单体的最终摩尔比为:AM AA AMPS DMAM =52 25 15 8.2.7 共聚物的红外光谱分析图6 共聚物的红外光谱图图6为所合成四元共聚物AM /AA /AM PS /D MAM 的红外光谱图.图6中,3440c m -1处为 NH基团的不对称伸缩振动,2928c m -1处为 C H 3基团的不对称伸缩振动,2856c m -1处为 C H 2 基团的伸缩振动,1671c m-1处为羰基的伸缩振动,1454c m -1处是长链亚甲基的不对称弯曲振动,1559c m -1处是羧基的特征伸缩振动峰,1189c m-1处和1044c m -1处是 SO 3H 的对称和不对称振动吸收峰,628c m -1处为C S 键的伸缩振动吸收峰.从红外光谱的分析可知,该共聚物中出现了4种单体AM 、AA 、AMPS 和DMAM 的结构单元的特征吸收峰,说明共聚物是这4种单体共聚的产物.3 结论以庚烷为油相,表面活性剂SF2810为乳化剂,水溶性单体AM /AA /AM PS /D MAM 溶于水后作为水相,油水体积比为3 7时,可以获得高单体含量,低乳化剂加量的反相微乳液体系.反相微乳液聚合最佳反应条件为:水相中单体浓度为45%,引发剂加量为0.3%,乳化剂加量为10%,反应温度为40 ,反应时间为5h ,单体的摩尔配比为AM AA AM PS DMAM =52 25 15 8.红外光谱分析表明,共聚产物中出现了4种单体AM 、AA 、AMPS 和DMAM 的结构单元的特征吸收峰,说明共聚物由这4种单体共聚构成.参考文献:[1]张玉平,叶彦春,郭燕文.耐温抗盐型丙烯酰胺共聚物的研究进展[J].应用化工,2005,34(10):598 600.[2]A ud i bert A,A rg illi er J F.T he r m al stab ility of s u lfona ted po ly m ers[P ].SPE 28953,1995.[3]Doe Peter H,M o radi A ragh,i A h m ad Shaw ,et a.l D eve l op m en t and evalua ti on o f EOR poly m ers su itab le for hostil e env iron m entspart 1:copo l ym ers o f viny l pyrroli done and acryla m i de[P].SPE14233,1987.[4]T ay l o r K C ,N asr E l D i n H A.W ater so l uble hydrophob ica ll y asso ciati ng po l ym ers for i m prov ed o il recovery :a literat u re rev iew[P ].SPE29008,1995.[5]Irune Inchaust,i P edro M Sasia ,Issa K ati m e .Copoly m er izati on of di m e t hy l am ino ethylacrylate m ethy l ch l o ri de and acry la m i de i n i nve rse e mu lsi on[J].Jou rnal ofM a teria l s Sc ience ,2005,40:4833 4838.[6]Candau F,Zekhni n i Z,H ea tl ey F.Cha racte rizati on of po ly(acryla m i de co acrylates)ob tained by i nverse m icroe mu lsi on po l ym erizati on[J].Coll o id and Po l ym er Sc i ence ,1986,264(8):676 682.[7]W an T ao ,W ang L an ,Y ao Jie ,et a.l Sa li ne so l u tion absorbency and structure study o f po l y (AA AM )wa ter superabso rbent by i nve rse m i c roe m ulsion po ly m er izati on[J].Po ly m er Bulleti n ,2008,60:431 440.The Copoly m erizati on Study onA M /AA /A M PS/D M A M in InverseM icroe m ulsionLI U W e i hong , XU M ing b iao(Co ll ege of Petrol eum Eng i neeri ng ,Yangtze Un i versit y ,J i ngz hou H ubei 434023,Ch i na)Abst ract :A tetrapoly m er AM /AA /AMPS /DMAM w as synthesized by inverse m icroe mu lsi o n po ly m eriza ti o n w ith527第5期刘卫红,等:AM /AA /AM PS /DM AM 的反相微乳液共聚合研究acry la m i d e(AM)and acry lic ac i d(AA)as m a i n m ono m ers and2 acry la m i d o 2 m ethy lpropane su lfonic ac i d (AM PS)and N,N di m et h y l a cryla m ide(DMAM)as functionalm onom ers.The dispersed m ed i u m w as heptane and e mu lsifier w as surfactant SF2810i n t h e i n verse m icroe m u lsion.The resu lts show ed tha t t h e opti m um synthetic condi ti o ns w ere:the concentration o fm ono m er in aqueous phase45w%t,the a m ount of i n iti a to r(NH4)2SO40.3w%t of m ono m er,the a m ount o f e m ulsifi e r10w%t of o il phase,reacti o n te m perature40 ,reaction ti m e5h and the m o lar rati o ofm ono m er AM AA AM PS D MAM=52 25 15 8.The structure o f the tetrapo ly m er w as testified by Infra red Spectra.K ey words:inverse m icr oe m ulsion po l y m erization;acry la m ide;acry lic acid;2 acry la m ido 2 m ethy l p ropane sulfon ic acid;N,N di m ethylacryla m ide(责任编辑:刘显亮)(上接第514页)[9]Zhang X,L i u X R.Lum inescence properti es and energy transfer o f Eu2+doped Ca8M g(S i O4)4C l2phosphors[J].E l ec troche m Soc,1992,139(2):622.[10]方英,叶信宇.Ca8M g(S i O4)4C l2Eu2+,M n2+绿色荧光粉的光谱性质[J].江西师范大学学报:自然科学版,2008,32(3):273.[11]梁敬魁.相图与相结构(多晶X 射线衍射和结构测定)[M].下册.北京:科学出版社,1993.[12]朱汇,熊光楠.Eu2+在磷酸镧中的发光及C e3+ Eu2+的能量传递[J].发光学报,2003,24(3):234.[13]Sh i onoya S,Y enW M.Phosphor handbook[M].N e w Y ork CRC P ress,1998.Study on L u m i nescence Properties of Eu2+,D y3+Doped C M SC PhosphorFANG Y ing1, YE X i n yu2, ZHAO W en x i a n1, MA H ua i li n g1(1.Depart m en t of Che m istry,Shangq i u N or m alUn ivers i ty,Sh angq i u H enan476000,Ch i na;2.S chool ofM aterial and Ch e m istry Engi n eeri ng,Ji angxiUn ivers i ty of S ci en ce and Technol ogy,Ganzhou J i angx i341000,Ch i na)Abst ract:The phosphors,C a8M g(S i O4)4C l2 Dy3+and C a8M g(S i O4)4C l2 Eu2+,Dy3+,w ere synthesized by h igh te mperature solid sta te reaction.The e m issi o n spectrum o f Ca8M g(S i O4)4C l2acti v ated by Dy3+consists of t w o e m issi o n bands:b l u e band and ye ll o w band,orig i n ated fro m4F9/2 6H15/2,and4F9/2 6H13/2transition.Dy3+ concentration a ffects co lor coordinati o n and co l o r te mperature o f the sa m ple.The i n tensity of Eu2+and Dy3+co doped C M SC i s stronger than that o fEu2+si n g ly doped C M SC.It i n dica tes tha t a energy transfer fr o m Dy3+to Eu2+ takes p lace in C M SC Eu2+,Dy3+phosphor.K ey w ords:ca lci u m m agnesiu m ch lorosilicate;Eu2+;Dy3+;phosphor;ener gy transfer(责任编辑:刘显亮)528江西师范大学学报(自然科学版)2009年。

AA_AM反相微乳液的合成及性能研究

第41卷第4期2013年2月广州化工Guangzhou Chemical Industry Vol.41No.4February.2013AA /AM 反相微乳液的合成及性能研究*彭双磊,刘卫红,冯雪钢,陈梅,田剑(长江大学石油工程学院,湖北武汉430100)摘要:采用反相微乳液聚合方法,以丙烯酰胺(AM )、丙烯酸(AA )为共聚单体,合成了AA /AM 反相微乳液钻井液处理剂。

通过正交试验设计优化了反应条件,并对共聚物钻井液的性能进行了评价。

结果表明:AA /AM 的反相微乳液聚合的最优实验条件为乳化剂用量5%,引发剂用量0.15%,水相单体浓度40%;AA /AM 反相微乳液作为钻井液处理剂在淡水、盐水、饱和盐水和复合盐水钻井液中均具有良好的增粘效果,而且在120ħ下热滚老化16h 后仍保持较好的增粘性能,说明AA /AM 反相微乳液具有良好的抗温性能。

AA /AM 反相微乳液还具有良好的抑制性能和润滑性能。

关键词:反相微乳液;丙烯酰胺;丙烯酸;聚丙烯酰胺;钻井液处理剂中图分类号:TE254文献标识码:A文章编号:1001-9677(2013)04-0057-03*基金项目:国家大学生创新性实验计划项目(NO.:1153)。

作者简介:彭双磊(1992-),男,长江大学石油工程学院在读本科生。

通讯作者:刘卫红,男,项目指导老师,主要从事钻完井液方面的研究。

Inverse Microemulsion Polymerization and Performance Research of AA /AM *PENG Shuang -lei ,LIU Wei -hong ,FENG Xue -gang ,CHEN Mei ,TIAN Jian (Petroleum Engineering Institute ,Yangtze University ,Hubei Wuhan 430100,China )Abstract :The AA /AM inverse microemulsion ,as treating agent used for drilling fluid ,was synthesized using acryl-amide ,and acrylic acid as monomers by the inverse microemulsion polymerization technology.The synthesis condition was optimized by orthogonal experimental design.The properties of drilling fluids of the copolymers were evaluated in laborato-ry.The experimental results showed that the best synthesized condition of the AA /AM inverse microemulsion was emulsifier dosage 5%,initiator dosage 0.15%,and monomer concentration in aqueous phase 40%.The results showed that AA /AM inverse microemulsion had significant enhanced viscosity whatever in fresh water ,brine ,saturated brine and complex brine.Moreover ,after heat rolling for 16h at 120ħ,its viscosity still kept excellent ,so AA /AM inverse microemulsion had good thermal stability.AA /AM inverse microemulsion also had good inhibition performance and lubrication perform-ance.Key words :inverse microemulsion polymerization ;acrylamide ;acrylic acid ;polyacrylamide ;drilling fluid additives聚丙烯酰胺类水溶性聚合物在油气开采中具有广泛的应用。

反相微乳液法

反相微乳液法

反相微乳液法是一种药物分散系统的制备方法,也可以叫做药物微乳液,是由药物溶于一种适当的脂质溶剂形成微乳液系统的分散系统。

它是一种新型的药物分散系统,它利用液液和固液相变的特性,利用液体的形态达到药物的分散状态,缩小药物的晶体大小,封装、包埋在纳米颗粒中,使抗肿瘤物质的活性展现,来增强药物的药效,使其可以更好地被人体吸收和利用。

2、反相微乳液法的优点

(1)易于实现高浓度的药物分散:微乳液方法可以很容易的获得高浓度的药物分散,这使得药物可以更快更有效地被吸收,从而提高药物的有效性。

(2)提高药物的吸收度:微乳液有助于药物的细胞侵入,封装的药物分子能够很快渗透进细胞内,从而提高药物的吸收度。

(3)降低药物的耐受度:微乳液系统的低分子量药物有助于缓解患者对药物的耐受度,因为它们不易被外界分解,从而减少药物毒性的产生。

3、反相微乳液法的缺点

(1)形成微乳液的过程非常复杂,需要使用特定的耐热溶剂,同时还需要精确调节乳化剂的比例,这使得反相微乳液的制备更为复杂。

(2)反相微乳液法的产物具有比较低的稳定性,存在反应强度、温度、尺寸等多参数的影响,这使得反相微乳液的产物稳定性低。

(3)反相微乳液方法有易失活的危险,由于不同的药物会受到不同程度的失活,因此在制备药物微乳液的过程中要慎重,以防止药物失活。

反相离子对色谱中溶液蔬水性和电荷的作用

反相离子对色谱中溶液蔬水性和电荷的作用反相离子对色谱(RPC)是一种分子定向合成技术,可以精确消解

和纯化复杂的溶液。

它允许从溶液中提取和分离指定的物质,以达到

应用的要求。

RPC的基本原理是利用其他离子的静态电荷来控制空间

分布,控制分子的移动。

由于其他离子的静态电荷的作用,溶液中有

机分子会沿载体溶液数次扩散至离子交换树脂表面。

由于离子对每种

分子的亲和力不同,所以有机分子会以各自不同的方式溶于溶液中,

最终以不同的方式分别沉积到离子交换树脂表面。

根据具体离子的电

性能和质量,以及溶液的电性能和质量,可以控制有机分子的空间分

布和运动,从而改变其的分离和提取率。

因此,反相离子对色谱中溶液的质量和电荷会影响有机分子的空间分

布和运动,从而影响其的分离和提取率。

电荷的强大作用是控制有机

分子的空间分布。

当较高的离子电荷出现时,它将扰乱空间分布,阻

止了进一步的扩散,从而影响有机分子的排布和移动,从而影响其的

分离和提取率。

另外,溶液的质量也会影响有机分子的分离和提取率,因为不同质量的溶液会影响其电性能,进而影响有机分子的空间分布

和运动情况。

紫外光直接引发AM反相微乳液聚合及其机理

紫外光直接引发AM反相微乳液聚合及其机理谢龙;邵自强【期刊名称】《高分子材料科学与工程》【年(卷),期】2012(28)5【摘要】将直接光引发的低温、高纯度特性和微乳液聚合的低黏度、快速反应相结合,研究了丙烯酰胺、乳化剂、水和环己烷体系的微乳液聚合。

在低温下(24℃-30℃)且不使用引发剂,采用紫外光直接引发了聚合反应并得到纳米微胶乳。

通过研究反相微乳液聚合,得到光强IUV、单体浓度[M]、乳化剂浓度[E]、温度T对聚合反应的影响规律,聚合速率Rp随IUV、[M]和T的增大而变快,随[E]的增加变慢;产物特性粘数[η]随[M]的增加变大,随IUV、[E]和T的增大变小。

并得到动力学方程式:Rp∝[IUV]0.4972[M]1.5048[E]-0.5731及表观活化能Ea=12.98kJ/mol。

根据得到的动力学数据和实验结果探讨了聚合反应机理。

【总页数】4页(P41-43)【关键词】丙烯酰胺;反相微乳液聚合;紫外光引发;聚合机理【作者】谢龙;邵自强【作者单位】中北大学化学工程与环境学院;北京理工大学材料科学与工程学院【正文语种】中文【中图分类】TQ316.312【相关文献】1.超声引发苯乙烯微乳液聚合转化率的紫外光谱法分析 [J], 王雅琼;辛洪群;许文林2.紫外光引发乳液聚合制备P(St-co-MMA)复合微球 [J], 刘燕;熊万斌;倪忠斌;陈明清3.反相微乳液聚合引发剂对聚丙烯酰胺分子质量影响的研究 [J], 张素霞;王光华;李蕾4.UV光引发丙烯酰胺反相微乳液聚合研究 [J], 安静;王德松;李雪艳;罗青枝5.紫外光引发Pickering乳液聚合制备中空复合微球的研究 [J], 张卫红;范晓东;田威;范伟伟;程广文因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

导电PANI材料的介绍湖南大学工程材料课程期中论文

工程材料课程期中论文导电PANI材料的介绍导电PANI材料的介绍摘要导电PANI的主要成分是一种高分子材料,主要成分为聚苯胺。

本文先描述了聚苯胺具有导电性,此外还具有可加工性、电致变色性、光电性质及非线性光学性质等性质。

然后给出了聚苯胺合成最常用的两种方法,即化学氧化合成与电化学合成,详细说明了合成方法与各自的优缺点。

在文章的最后,列举了导电PANI在目前各个领域产品上的应用。

关键词聚苯胺,导电PANI,结构,制备过程,应用0 前言在20世纪中发展起来的功能高分子中,导电高分子是最突出的代表之一,20世纪70年代以前,人们一直将高分子材料作为绝缘材料来使用,从来没有“导电高分子”的概念。

“导电高分子”的概念的出现让材料界带来新的探索方向。

今天就介绍一种导电高分子材料——导电PAN(或称为导电PANI)。

1 主要成分及其结构导电PAN的主要成分是聚苯胺,规整的聚苯胺是由还原单元和氧化单元所构成的头尾相连的线型高分子,且有一个醌式结构存在于氧化单元中。

其大分子链的重复结构单元通式如下图1所示。

图1 聚苯胺链的重复结构单元通式式中,y值大小代表了聚苯胺进行氧化还原反应的程度大小(取值范围为0≤y≤1),它受聚合条件的影响。

y值不同,代表聚苯胺的组分、结构、电导率和颜色有所不同。

当y=1(完全还原型)、y=0(完全氧化型)、y=0.5(中间氧化态,此时氧化单元数同还原单元数相等)时,聚苯胺均为绝缘体。

区别在于y=0及y=1时,聚苯胺不能通过常规的质子酸掺杂的方式变为导体,实际应用价值不大。

换言之,通过质子酸掺杂使聚苯胺从绝缘体变为导体的方法,适用于0<y<1的任一状态。

除非特别说明,一般聚苯胺均为中间氧化态[1]。

2 材料性能2.1 导电性聚苯胺的导电性受pH值和温度影响较大,当pH>4时,电导率与pH无关,呈绝缘体性质;当2<pH<4时,电导率随溶液pH值的降低而迅速增加,其表现为半导体特性;当pH<2时,呈金属特性,此时掺杂百分率已超过40%,掺杂产物已具有较好的导电性;此后,pH 值再减小时,掺杂百分率及电导率变化幅度不大。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

物理化学学报(Wuli Huaxue Xuebao)April Acta Phys.鄄Chim.Sin.,2006,22(4):409~413影响反相微乳液导电性能的因素彭春玉周海晖曾伟焦树强罗胜联旷亚非*(湖南大学化学化工学院,长沙410082)摘要分别以聚乙二醇辛基苯基醚(Triton X⁃100)或十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,与正己烷、正己醇和水构成反相微乳液.研究了水相H+浓度、表面活性剂、助表面活性剂等对微乳液导电性能的影响.结果表明,增加水相H+浓度可大幅度提高反相微乳液的导电能力,当H+浓度由1.0mol·L-1增加到10mol·L-1时,微乳液的电导率可提高1~2个数量级.当水相H+浓度为10mol·L-1时,微乳液的电导率随溶水量的增大而增大,水油体积比为3∶10时,两种体系的电导率均达到3200μS·cm-1.Triton X⁃100浓度对微乳液的电导率影响较大,电导率随其浓度增加而增大;而CTAB浓度对微乳液电导率的影响较小,电导率随其浓度增加略有减小;助表面活性剂正己醇使非离子型反相微乳液的电导率下降,而使阳离子型反相微乳液的电导率先增大,然后减小,呈骆峰状变化.关键词:反相微乳液,电导率,H+浓度,表面活性剂,助表面活性剂,温度中图分类号:O648Studies on the Conductivity of Reverse Microemulsion PENG,Chun⁃Yu ZHOU,Hai⁃Hui ZENG,Wei JIAO,Shu⁃Qiang LUO,Sheng⁃Lian KUANG,Ya⁃Fei* (College of Chemistry and Chemical Engineering,Hunan University,Changsha410082,P.R.China) Abstract Surfactant p⁃octyl polyethylene glycol phenyl ether(Triton X⁃100)or cetyltrimethylammonium bromide(CTAB)was mixed with n⁃hexane,n⁃hexanol,and water for preparing reverse microemulsion.The effects of H+concentration in water phase,concentrations of surfactant and cosurfactant on the microemulsion conductivity werestudied.The results demonstrated that increasing H+concentration in water phase enhanced the conductivity of reversemicroemulsion greatly.The conductivity of microemulsion could be increased by1~2orders of magnitude as the H+concentration increased from1mol·L-1to10mol·L-1.When the H+concentration of water phase was10mol·L-1,theconductivity of microemulsion enhanced as the water volume increased.The conductivity of these microemulsionincreased to about3200μS·cm-1when the volume ratio of water to oil was3∶10.The conductivity of microemulsionwas enhanced as the Triton X⁃100concentration increased,while it decreased with the increase of the CTABconcentration.The conductivity of non⁃ionic microemulsion decreased with the increase of cosurfactant concentration,while the conductivity of ionic microemulsion showed a camel shape change with the cosurfactant concentration.Keywords:Reverse microemulsion,Conductivity,H+concentration,Surfactant,Cosurfactant,Temperature关于反相微乳液的导电机理有两种观点,一种认为液滴粒子在电场力的作用下产生泳动而发生碰撞,使界面层中的表面活性剂分子跃迁从而使W/ O型微乳液具有导电性[1];另一种观点认为是水内核中的电解质离子穿过界面层的跃迁引起导电[2]. Bumajdad等[3]描述了两种不同类型的微乳液导电体系,第一种体系的电导率在水相体积分数增加到一个临界值后急剧增加,这种体系与电导率的渗滤理[Article]Received:October10,2005;Revised:November14,2005.*Correspondent,E⁃mail:yafeik@;Tel:0731⁃8821874;Fax:0731⁃8713642.湖南省科学技术项目(05JT1026)资助ⒸEditorial office of Acta Physico⁃Chimica Sinica409Acta Phys.鄄Chim.Sin.(Wuli Huaxue Xuebao),2006Vol.22论[4]相似,被称为渗滤微乳液.第二种体系的电导率很低,并有一个最大值和最小值,被称为非渗滤微乳液.第二种体系中最初的电导率的增加可能是水含量的增加导致表面活性剂的分离而引起的,当电导率达到一个最大值后又呈下降趋势,这是因为水合表面活性剂聚集被微乳液滴所取代;而电导率降到最低值后的上升归因于液滴的团聚和连结[3,5].反相微乳液电导行为的研究主要集中于电导的渗透现象[6⁃7],近年来,添加剂对电导渗透的影响也有报道[8~10].然而有关反相微乳液的组分,特别是水相组成对反相微乳液电导率影响的报道不多.Hao等[11]在研究非离子型微乳液的热力学性质时发现,水相pH值的降低有利于微乳液的稳定,但未讨论水相pH变化对反相微乳液导电性能的影响.一般认为反相微乳液是不导电或难导电体系,不能作为导电溶液加以利用.若能通过改变反相微乳液的组成或结构大幅度提高其导电性能,使它由不导电溶液变为导电溶液,将会大大拓宽反相微乳液的理论和应用研究范围.本文分别以聚乙二醇辛基苯基醚(Triton X⁃100)或十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,以正己醇为助表面活性剂,正己烷为油相,与水形成反相微乳液,研究了水相pH、表面活性剂、助表面活性剂等对反相微乳液导电性能的影响.1实验1.1试剂Triton X⁃100、CTAB、正己醇、正己烷、盐酸、NaOH、NaCl均为分析纯试剂.水为二次蒸馏水,水相pH值用5mol·L-1NaOH或HCl溶液调节.1.2仪器SDD⁃11A型电导率仪,上海雷磁仪器厂. KQ218超声波清洗器,昆山市超声仪器有限公司. 5804R高速离心机,Eppendorf,德国.1.3实验方法反相微乳液各组分比例为正已烷∶正已醇∶Triton X⁃100(或CTAB)∶水相=10mL∶10mL∶5mL(或2g)∶1.5mL.将各组分混合均匀,超声波震荡至体系完全透明后,在相同温度下测定电导率(研究温度对电导率的影响时除外).研究不同组分对电导率的影响时,只改变其中某一组分的比例,其它组分固定.2结果与讨论2.1水相中H+浓度与微乳液电导率的关系以Triton X⁃100(5mL)、CTAB(2g)为表面活性剂,正己烷(10mL)、正己醇(10mL)和具有不同pH 的水(1.5mL)组成微乳液,测定含有不同H+浓度的水相对反相微乳液电导率的影响.图1示出了水相H+浓度与反相微乳液的电导率关系曲线.从图中可看出,随水相H+浓度的增大微乳液的电导率显著增加,H+浓度由1mol·L-1增加到10mol·L-1时,Triton X⁃100体系的电导率增大了近1个数量级,CTAB 体系电导率约增大了2个数量级,这种显著的变化尚未见文献报道.Zhang等[12]认为非离子型微乳体系是靠液滴内核中电解质离子导电,电解质浓度较大时,既直接有利于导电的进行,也有利于对液滴双电层的压缩,使液滴之间容易接近而聚结,导电通道较容易形成.实验中发现,在水相中添加NaCl或NaOH电解质,Triton X⁃100和CTAB两种体系反相微乳液的溶水量和稳定性均大幅度降低,微乳液的电导率无法大幅度提高;但用HCl调节水相的pH,即便水相氢离子浓度达到10mol·L-1,微乳液的溶水量都不会减少且相当稳定,在10000r·min-1的高速离心作用下仍保持透明不分层,与Hao等[11]的研究结果相吻合.阳离子型微乳体系(CTAB体系),主要靠分散水滴碰撞导电,H+穿过膜层而在颗粒间跃迁成为主要的导电方式.因此,H+浓度增大,其跃迁的几率增大,电导率便迅速上升.当水相盐酸浓度为10mol·L-1时,Triton X⁃100和CTAB体系中的电导率分别为922和500滋S·cm-1.2.2不同pH水相体积含量(水油体积比)对微乳液电导率的影响保持上述两种反相微乳液的其它组分体积不图1H+浓度对电导率的影响Fig.1The effect of H+concentration on the conduc鄄tivitya)Triton X⁃100system;b)CTABsystem410No.4旷亚非等:影响反相微乳液导电性能的因素变,研究了水相体积含量(水油体积比)变化对反相微乳液电导率的影响.结果表明,当水相H +浓度为1×10-7mol ·L -1时,Triton X ⁃100和CTAB 两种体系的电导率开始均随着水油体积比的增加而增加.水油体积比由0.5∶10增加到1∶10时,Triton X ⁃100体系电导率由1μS ·cm -1上升到2.85μS ·cm -1,继续增加水量,电导率略有下降;对CTAB 体系,当水油体积比为0.5∶10时,电导率为3μS ·cm -1,继续增加水量,电导率迅速上升,水油体积比为1∶10时电导率达到11μS ·cm -1,之后电导率基本保持不变.但无论是Triton X ⁃100体系还是CTAB 体系,水相H +浓度为1×10-7mol ·L -1时,在任一水油体积比下的反相微乳液电导率都保持在很低的水平.当水相H +浓度为10mol ·L -1时,上述两体系的电导率均随水油体积比的增大而增加,水油体积比为0.5∶10时,Triton X ⁃100和CTAB 体系的电导率分别为145.2和9.75μS ·cm -1;水油体积比为1.5∶10时,两体系的电导率分别为850和245μS ·cm -1;而当水油体积比达到3∶10时,两反相微乳液的电导率均上升到3200μS ·cm -1.在W/O 微乳液中,由于连续相不导电,微乳液的导电性由微乳液液滴的导电性决定[13],当水油体积比较低时,分散相质量分数增大,主要用于增大分散相的数目[14].因此,电导率呈线性缓慢增加.当水油体积比较大时,分散相的直径增大,由于体系表面活性剂、助表面活性剂和油的量固定,液滴的膨胀使界面膜中的分子密度降低从而使膜强度降低,电解质离子更容易穿透界面膜使电导率增大.具有不同H +浓度的水油体积比对反相微乳液电导率的影响结果表明,只有当水相氢离子浓度很大时(10mol ·L -1),反相微乳液的电导率才会随水油体积比的增大持续增大,进一步证明水相H +浓度是导致反相微乳液电导率发生变化的关键因素.2.3表面活性剂含量对微乳液电导率的影响在Triton X ⁃100体系中,随Triton X ⁃100体积的增加,微乳液的电导率增加幅度较大(图2a).而在CTAB 体系中,增加CTAB 质量,微乳液的电导率却逐渐降低(图2b).比较两体系中电导率的变化幅度可知,Triton X ⁃100由2mL 增至10mL,电导率从750μS ·cm -1增至3000μS ·cm -1,增大了4倍;而CTAB 由1g 增至6g,体系的电导率从215μS ·cm -1减小到175μS ·cm -1,只减小了1/5.对于非离子型微乳液,由于水分子以氢键方式与Triton X ⁃100亲水部分结合,从而渗入到界面膜内部[15].这些水分子被视为微乳液水相中H +渗入界面膜内部的桥梁,界面膜中的H +在电场力作用下有进一步朝界面膜外移动的趋势,从而一定程度上起到了导电作用,所以表面活性剂含量越大,允许与其结合的水分子越多,移向界面膜外的H +也越多,导电性就越好.对于离子型体系,无水时,体系由聚集数很小的反向胶束组成.反向胶束中表面活性剂阳离子与Br -组成离子对,充当导电载体.由于离子对的极性较小,故电导率很小.当含水量增大时,这些离子对的极性明显增大,从而使电导率上升[16].在含水量不变的情况下增加离子型表面活性剂CTAB,相当于在一定程度上减小了水/表面活性剂的比例,故导致电导率逐渐减小.2.4电导率与醇含量的关系助表面活性剂(一般为醇)加入到反相微乳液体系,可改善油水两相界面的性质,降低界面张力,因图2表面活性剂含量对电导率的影响Fig.2The relation between the surfactant concentration and conductivityc (H +)=10mol ·L-1411Acta Phys.鄄Chim.Sin.(Wuli Huaxue Xuebao ),2006Vol.22此助表面活性剂在一定程度上也会对电导率有所影响.图3示出了电导率与正己醇含量的关系.如图3a 所示,Triton X ⁃100体系正己醇含量较低时,微乳液电导率随正己醇含量增加而急剧下降,正已醇的加入量达到10mL 后,电导率下降变得比较缓慢.而CTAB 体系(图3b)在正己醇含量较低时,电导率随正己醇含量增加迅速增大;正已醇的加入量为20mL 时微乳液的电导率达到一个峰值,随后,微乳液的电导率又随正己醇含量的增加快速下降.正己醇对微乳液电导率的影响主要通过改变界面膜的强度来实现.助表面活性剂主要分布在界面相,它们的取向与表面活性剂分子类似,即以—OH 基朝向水侧,烷基朝向油侧.对于非离子体系,醇的—OH 基可与非离子的环氧乙烷(EO)链形成氢键而可能影响表面活性剂分子与水相的作用能.醇的增加将使更多的EO 链与—OH 基形成氢键而减少水分子与表面活性剂的氢键结合,从而使H +进入界面膜的量有所减少(见2.3节).对于阳离子体系,醇的存在将显著降低离子型表面活性剂的反离子束缚系数[17⁃18].当醇含量增加时,表面活性剂的反离子束缚系数降低使得H +能更容易穿透界面膜,当醇含量增加到一定值时,反离子束缚系数达到它的临界最低值,电导率出现峰值.继续增加醇量,过量的醇将游离在油水界面膜上,且醇和醇之间可通过氢键结合形成聚集体,一定程度上将影响离子的穿透从而使电导率逐渐下降.2.5温度对电导率的影响及体系的活化能Triton X ⁃100和CTAB 两种体系的电导率均随温度的升高而升高,因为温度升高,粒子(离子)热运动加剧,一方面分散相相互碰撞的几率增加,另一方面水核中电解质离子对液滴界面膜的穿透能力增加[19⁃20].根据电导率σ与温度T 和活化能ΔE 的关系式[2]:lg σ=lg K -ΔE /2.303RT其中K 为与界面层厚度有关的常数.以lg σ对l/T 作图,可得一直线,直线的斜率k 为-ΔE /2.303R ,由此可求得这两种体系的电导活化能.图4示出了Triton X ⁃100和CTAB 两种体系的电导率随温度的变化曲线.由图可算出,Triton X ⁃100体系和CTAB 体系的活化能分别为16.99和16.42kJ ·mol -1,明显低于一般反相微乳液的活化能[19,21].3结论通过对两种不同类型表面活性剂组成的反相微乳液电导率的研究表明,降低水相pH 值不仅有利于微乳液的稳定性,同时还可大幅度提高微乳液的图3正己醇加入量(V )对电导率(滓)的影响Fig.3The relation between the cosurfactant concentration and conductivityc (H +)=10mol ·L-1图4温度对电导率的影响Fig.4The effect of temperature on conductivitya)Triton X ⁃100system ;b)CTAB system.c (H +)=10mol ·L-1412No.4旷亚非等:影响反相微乳液导电性能的因素电导率.当水相氢离子浓度由1mol·L-1增加到10 mol·L-1时,微乳液的电导率可增大1~2个数量级.改变表面活性剂和助表面活性剂的含量,同样会使反相微乳液的电导率发生变化,但Triton X鄄100体系和CTAB体系变化规律不尽相同.改变微乳液温度,两体系电导率均能得到提高.References1Shen,X.H.;Wang,W.Q.;Gu,G.X.Chem.J.Chin.Univ.,1993, 14(5):717[沈兴海,王文清,顾国兴.高等学校化学学报(Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao),1993,14(5):717]2Mukhopadhyay,L.;Bhattacharya,P.K.;Moulik,S.P.Colloids and Surfaces,1990,50:2953Bumajdad,A.;Eastoe,J.J.Colloid Interface Sci.,2004,274:268 4Kilpatrick,S.Mod.Phys.,1973,45:5745Baker,R.C.;Florence,A.T.;Ottewill,R.H.;Tadros,T.F.J.Colloid Interface Sci.,1984,100:3326Bisal,S.R.;Bhattacharya,P.K.;Moulik,S.P.J.Phys.Chem., 1990,94:5307Peyrelasse,J.;Boned,C.Phys.Rev.A,1990,41:9388Ray,S.;Bisal,S.R.;Moulik,S.P.J.Chem.Soc.Faraday Trans., 1993,89:32279Ray,S.;Paul,S.;Moulik,S.P.J.Colloid Interface Sci.,1996, 183:610Nazzario,L.M.M.;Hatton,T.A.;Crespo,ngmuir, 1996,12:632611Hao,C.;Bi,Y.S.;Sun,Z.G.;Chen,Z.Q.Acta Chimica Sinica, 1993,51:1[郝策,毕研枢,孙志刚,陈宗淇.化学学报(Huaxue Xuebao),1993,51:1]12Zhang,J.S.;Xue,M.L.;Yu,Y.L.;Ren,Z.H.Journal of Qingdao Institute of Chemical Technology,1997,18(1):13[张积树,薛美玲,于永良,任志华.青岛化工学院学报(Qingdao HuagongXueyuan Xuebao),1997,18(1):13]13Luo,J.Q.;Zhao,X.H.;Zhou,G.Chem.J.Chin.Univ.,2004,25(6):1085[罗静卿,赵新华,周固.高等学校化学学报(GaodengXuexiao Huaxue Xuebao),2004,25(6):1085]14Eicke,H.F.;Borkovec,M.J.Phys.Chem.,1989,93:31415Fujimoto,T.New introduction of surfactant.Trans.Gao,Z.J.;Gu,D.R.Beijing:Chemical Industry Press,1989:103[藤本武彦(日)著.新表面活性剂入门.高仲江,顾德荣译.北京:化学工业出版社,1989:103]16Shen,X.H.;Wang,W.Q.;Wang,S.;Li,G.L.;Gao,H.C.Uranium Mining and Metallurgy,1993,12(2):88[沈兴海,王文清,王爽,李改玲,高宏成.铀矿冶(You Kuangye),1993,12(2):88]17Zana,R.;Yiv,S.;Strazielle,C.;Lianos,P.J.Colloid Interface Sci.,1981,80:20818Jain,A.K.;Singh,R.P.B.J.Colloid Interface Sci.,1981,81:53619Yang,Z.M.;Xin,W.Y.;Zhang,J.Journal of Yunnan University, 2000,22(2):126[杨中民,信文瑜,张瑾.云南大学学报(Yunnan Daxue Xuebao),2000,22(2):126]20Lu,J.J.;Tang,X.G.Shangdong Science,2002,15(2):35[鲁建军,汤兴国.山东科学(Shandong Kexue),2002,15(2):35]21Teng,H.N.;Zhou,X.T.Journal of Qingdao University of Science and Technology,2003,24(3):196[滕弘霓,周秀婷.青岛科技大学学报(Qingdao Keji Daxue Xuebao),2003,24(3):196]413。