现代生物进化理论的主要内容

现代生物进化理论的主要内容

现代生物进化理论的主要内容进化是生物学中的核心概念之一,涉及了生物体在时间尺度上的演变和适应过程。

现代生物进化理论是对进化机制和模式的科学解释,通过对群体遗传学、分子进化和生态进化等各个方面的研究,提供了关于生物进化的全面和准确的描述。

本文将从进化的基本原理、群体遗传学、分子进化以及生态进化等方面讨论现代生物进化理论的主要内容。

1. 进化的基本原理进化的基本原理包括遗传变异、适应和自然选择。

遗传变异是指个体间存在的基因型和表现型的差异,这是进化的基础。

适应是指个体对环境的适应性特征,它能够增加个体的生存和繁殖成功率。

自然选择是指环境中存在的选择压力,促使适应性特征在群体中的频率增加,从而导致种群的进化。

2. 群体遗传学群体遗传学研究个体间基因频率的变化和遗传变异在群体中的传递。

主要内容包括基因频率的演化、人工选择和遗传漂变等。

基因频率的演化是指群体中基因频率的变化,可以通过基因漂变、突变、自交和迁移等因素来解释。

人工选择是指人为地选择特定性状的繁殖个体,加速遗传变异的积累。

遗传漂变是指由于随机事件(如基因突变和基因漂变)导致的基因频率的变化。

3. 分子进化分子进化研究基因和蛋白质序列的变化和演化。

主要内容包括分子钟理论、基因家族和基因重排等。

分子钟理论是指利用分子数据推断物种分化和进化的时间尺度。

基因家族是指相互关联且具有相似结构和功能的一组基因。

基因重排是指为了适应新的环境而发生的基因片段的重组和重排。

4. 生态进化生态进化研究进化与生态学之间的相互作用。

主要内容包括适应性放大、种间关系和生态位等。

适应性放大是指生物对环境变化的响应会放大其对生存和繁殖的影响。

种间关系研究不同物种之间的相互作用和共同进化。

生态位是指生物体在特定环境中完成其生存和繁殖所占据的位置和角色。

总结:现代生物进化理论涵盖了进化的基本原理、群体遗传学、分子进化和生态进化等多个方面。

通过研究遗传变异、适应和自然选择等基本原理,人们揭示了生物进化的机制和模式。

现代生物进化理论的主要内容

现代生物进化理论的主要内容现代生物进化理论是一门既神秘又迷人的学问。

我们从小就听说过达尔文的“物竞天择”,这句话简直像是一把钥匙,打开了生物多样性的大门。

听说过基因吗?它们就像是生命的“说明书”,告诉生物怎么长、怎么活。

现在,咱们来一起深入看看这个理论的主要内容。

首先,进化的基础在于变异。

变异是自然界中一种不可避免的现象。

想象一下,猴子和人类的共同祖先,随着时间的推移,它们在不同环境中生存,慢慢演变成了今天的样子。

就像你换衣服一样,有些猴子可能长得高一点,有些则是短小精悍,这种差异就是变异的体现。

接下来,适应性是另一个重要概念。

生物为了生存,会不断调整自己。

比如,在寒冷的环境中,动物们会长出厚厚的毛发,来抵御严寒。

而在热带雨林中,动物们则可能变得色彩斑斓,以便更好地隐蔽。

这种现象真是令人惊叹,仿佛生命在不断地和环境进行“舞蹈”。

接下来,选择是进化的核心。

自然选择就像一个严格的评审,只有最适合的个体才能生存下来。

想象一下,一个拥有强壮体魄和聪明头脑的动物,肯定能在竞争中脱颖而出。

就像考试一样,只有那些准备充分的学生才能取得好成绩。

当我们深入了解这些理论时,基因的角色也越来越重要。

基因突变是推动进化的动力。

它们就像是生物体内的小工厂,生产出多种多样的特征。

有些特征会增强生存能力,有些则可能导致灭绝。

这个过程就像是一个博弈,谁能赢得生存的机会,谁就能繁衍后代。

当然,环境的变化也是影响进化的重要因素。

随着气候变化、地理变迁,生物们必须不断调整自己以适应新的生活条件。

有时候,这种调整会导致新的物种诞生。

比如,古老的鱼类在漫长的岁月中,逐渐变成了现在的两栖动物。

此外,进化并不是一蹴而就的。

它需要漫长的时间积累,几百万年的演变才会形成显著的变化。

正如老话所说,“功夫下在平时”,每一代生物都是在为下一代打基础。

说到这里,我们不得不提到人类的进化。

我们是如何从古代的猿人逐渐演变成今天的样子?这其中的变化真是复杂而神奇。

现代生物进化理论的主要内容

现代生物进化理论的主要内容现代生物进化理论是对达尔文早期进化理论的修正和完善,通过对分子遗传学、生理学、生态学等领域的研究,提出了新的进化机制和方法,更全面地解释生物的进化过程。

1.基因突变与遗传漂变基因突变是进化的起点,是生物适应环境变化的基础。

随着科技的发展,人们发现许多基因突变是同义性的,对生物本身的功能没有影响,这和达尔文的自然选择理论相悖。

于是,生物学家提出了遗传漂变理论,认为随机基因漂变在一定程度上影响了生物群体的基因频率,导致一些突变可能被保存下来并扩大传播。

2.自然选择与适应性演化自然选择是达尔文进化论的核心,但现代生物进化理论提出了更多的细节。

例如,现在我们知道了自然选择有着不同的形式,比如扰动选择、方向选择和平衡选择等,每种适应性演化方式都是根基于生物体与环境相互作用的模式。

3.多重种类起源与分化生物进化的另一个重要内容是多重种类起源和分化。

大量证据表明,生物之间的相似性和差异可能是由于共同祖先和基于同物异型原理的分化。

这意味着,生物在进化历程中经历了不断的分化和多样化,而这些分化和多样化是基于其自身的大脑、神经系统、生殖系统等因素。

4.遗传变异的多样性和统计学进化过程中存在着大量的遗传变异现象,这些变异涉及到工作基因区域、调控区域和未知功能区域等,在这些变异的基础上可以建立系统进化树或族系分类树。

另外,统计学方法也得到了广泛的应用,例如贝叶斯方法、最大似然方法等,通过这些方法把不同的进化事件联系在一起,构建了大量的生物分类和族系演化树。

总之,现代生物进化理论对达尔文的进化理论进行了重大的修正和完善,使我们更加全面地认知和理解生物的进化过程。

5.基因流与遗传漂移除了基因突变以外,基因流和遗传漂移也是影响生物群体遗传结构的重要因素。

基因流指的是因为种群间的基因流失或增加,导致了种群间基因频率的变化。

而遗传漂移则是指随机因素引起的种群基因频率变动,比如小种群和环境压力等也可能影响种群基因结构。

高中生物必修2课件:7-2 现代生物进化理论的主要内容

学习目标定位

Байду номын сангаас

学习目标:1.运用联系和对比等方法解释种群、基因 库、基因频率的概念。 2.运用数学方法讨论种群基因频率的变化和相关计 算。 3.通过教材的实例分析得出生物进化的实质。 4.以加拉帕戈斯群岛上13种地雀的形成为例,理解物 种的概念,以及新物种形成的环节。

5.运用比较的方法理解生殖隔离与地理隔离、物种形 成与生物进化的关系。 6.运用举例分析的方法学习共同进化和生物多样性的 关系。 重点与难点:1.现代生物进化理论的内容。 2.共同进化与生物多样性的关系。

(2)常见类型 ①生殖隔离:________之间一般是不能________的,即 使交配成功,也不能产生________的现象。 ②地理隔离:________生物由于________的障碍而分成 不同的种群,使得种群间不能发生________的现象。

3.以加拉帕戈斯群岛上地雀的进化为例,同一种地雀, 从南美洲大陆迁来后,分布到不同的岛屿上,从而产生 ________隔离。 (1)内因:不同岛屿上的不同种群出现不同的突变和 ________,而且不同种群之间不发生________。 (2)外因:不同岛屿上的________和________互不相同, 自然选择对种群________发生的变化起的作用不同。 (3)结果:________形成明显的差异,并逐步出现 ________。

(4)

亲代基因 型的频率 AA(30%) Aa(60%) A(30%) a(30%) aa(10%) a(10%) aa(16%)

配子的比率 A(30%) 子代基因 型频率 子代基因 频率 A(60%) AA(36%)

Aa(48%)

a(40%)

种群的基因频率会同子一代一样。 2. 对自然界的种群来说, 这五个条件不可能同时都成立。 例如,翅色与环境色彩较一致的,被天敌发现的机会就少些。 3.突变产生新的基因会使种群的基因频率发生变化。基 因 A2 的频率是增加还是减少要看这一突变对生物体是有益的 还是有害的。

7.2现代生物进化理论的主要内容

aa

灰翅

F1: AA Aa

绿翅 绿翅 绿翅 灰翅

a aa

灰翅

F1: Aa

绿翅

出现有利变异个体内的有利基因,只有 在群体中,通过有性生殖才能世代延续,另 外有利变异的个体的后代不一定能真实遗传。 因此研究生物的进化仅仅研究个体的表现型 是否与环境适应是不够的,还必须研究群体 的基因组成变化。这个群体就是种群!

③没有迁入与迁出,

④自然选择对A、a控制的翅型性状没有作用

⑤也没有基因突变和染色体变异。

亲代基因型的频率 AA(30%)

Aa(60%)

aa(10%)

亲代基因频率

A(60% )

a( 40% )

F1代基因型频率

AA( 36% )

Aa( 48% )

a( 16% )

F1代基因频率

A ( 60%)

a( 40% )

进化的方向由谁决定呢?

探究自然选择对种群基因频率的影响

19世纪,桦尺蠖种群中黑色 基因(S)频率为5%,浅灰色 基因(s)频率为95%

20世纪,桦尺蠖种群中黑 色基因(S)频率为95%, 浅灰色基因(s)频率为5%

提出问题:桦尺蠖种群中s基因(决定浅色性状)的频 率为什么越来越低? 黑褐色的生活环境,不利于浅色桦尺蠖的生 作出假设: 存,对黑色桦尺蠖生存有利,这种环境的选 择作用使该种群的s基因频率越来越低。 11% 即自然选择可使种群基因频率发生定向改变。

下列四个选项中,属于种群的是:( A、生活在岛上的全部蛇 B、青白江区所有小叶榕树 C、青海湖自然保护区的全部鸟类 D、一个菜市场每个水池里的全部鲤鱼

)

探究活动(二)

☆.阅读114页的第三自然段,探究并回答下列 问题。

现代生物进化理论的主要内容

地理隔离

产生不同的突 不同的 变和基因重组

种群

自然选择 不同的种群的

生殖隔离

基因库出现明 显差异

不同的物种

加拉帕戈斯群岛不同种地雀形成图解

原始地雀

分布于不同岛屿 上(地理隔离)

各地雀种群出现不同 突变和基因重组

不同种群基因频率发生不同变化

不同种群间无基因交流

各岛屿环境不同,自然选择导致 不同种群的基因频率改变有所差异

隔离

产生生物 进化的原 材料

新物种形成 的必要条件

种群是 生物进 化的基 本单位

隔离是新 物种形成 的必要条 件

生物进化的 实质是种群 基因频率的 改变

现代生物进 化理论的基 本观点

自然选择 决定生物 进化的方 向

突变和基因 重组产生生 物进化的原 材料

总结

以自然选择学说为核心的现代生物进化理论的基本观点:

我的祖先会是 恐龙吗?

达尔文的《物种起源》问世以来, 人们普遍接受了生物是不断进化的这一 观点,但是生物为什么会进化?生物是 怎样进化的?随着生物科学的发展,人 们对生物的进化的解释不断深入,出现 了一系列的进化论观点,在众多进化论 中有一种学说被大多数人所公认,这种 学说就是这节课我们要学习的“现代生 物进化理论”••••••

哈迪-温伯格定律(遗传平衡定律)

1908年,英国数学家哈迪和德国医生温伯格分别提 出关于基因稳定性的见解。他们指出,一个有性生殖的 自然种群中,在符合以下五个条件的情况下,各等位基 因的频率和等位基因的基因型频率在一代一代的遗传中 是稳定不变的。或者说是保持着基因平衡的。 这五个条件是: 1、种群很大 2、个体之间随机交配 3、没有突变产生 4、没有个体迁入迁出 5、没有自然选择

现代生物进化理论的主要内容

马(64)

驴(62)

马和驴是不是一

个物种? NO

因为马与驴交配 产生的后代-骡 没有生殖能力。

骡子 (63)

地理隔离:

课堂小结

种群是生物进化的基本单位

现

代 种群基因 突变和基因重组产生生物进化的原材料

生 频率的改

物 进

变与生物 进化

自然选择决定生物进化的方向

化 理

隔离与 物种的概念

论 物种的

的 形成

隔离在物种形成中的作用

主 要

共同进化

内 容

共同进化与 生物多样性

生物多样性的形成

的进化

生物进化理论在发展

高考链接

(2009 上海)回答下列有关生物进化的问题。

P126基础题

第三小节答案

1.(1)√;(2)×;(3)×。

2.C。

3.有性生殖的出现,使基因重组得以实现,增加了生

物变异的多样性,因而使生物进化的速度明显加快。

拓展题

1.假如那样,生物界纷繁复杂的现象就很难用统一的

观点和理论来解释,作为生物学基本观点之一的进化

观点将难以建立,生物学就不可能形成现在这样一个

同一种生物,由于高山、河流和沙漠 等地理上的障碍而分成不同的种群,使彼

此间无法相遇而不能交配,不能发生基因

交流的现象。

东北虎

华南虎

二.隔离在物种形成中的作用:物种形成的必要条 件。

生殖隔离:

不同物种之间一般是不能够相互交配 的,即使交配成功,也不能够产生可育的 后代,这种现象叫生殖隔离。如季节隔离; 不亲合性;杂种不活;杂种不育等。

现代生物进化理论的主要内容

现代生物进化理论的主要内容

现代生物进化理论是基于达尔文进化论的基础上,结合了遗传学、分子生物学、生态学等多学科知识,形成的一套系统完备的理论体系。

其主要内容包括自然选择、遗传变异、种群遗传演化、物种形成等几个方面。

首先,自然选择是现代生物进化理论的核心概念之一。

自然选择是指在自然界中,个体之间存在着差异,而这些差异可能会影响它们的生存和繁殖能力。

适应环境的个体更有可能生存下来并且繁衍后代,从而使得适应性状在种群中逐渐积累。

这一过程导致了物种的适应性进化,使得物种能够适应不断变化的环境。

其次,遗传变异是生物进化的基础。

遗传变异是指个体之间存在的遗传差异,

这些差异来源于基因突变、基因重组、基因漂变等遗传过程。

遗传变异为自然选择提供了遗传物质的多样性,使得物种能够对环境的变化做出相应的适应。

然后,种群遗传演化是现代生物进化理论的重要内容之一。

种群遗传演化是指

种群内个体基因型和表型频率的变化,这种变化是由自然选择、基因漂变、基因流等因素共同作用的结果。

种群遗传演化理论解释了物种形成和物种多样性的产生。

最后,物种形成是现代生物进化理论的重要研究内容之一。

物种形成是指一个

种群分化为两个或更多个不能有效杂交的亚种或种的过程。

物种形成是生物多样性的基础,也是生物进化的结果之一。

综上所述,现代生物进化理论的主要内容包括自然选择、遗传变异、种群遗传

演化和物种形成等几个方面。

这些内容构成了现代生物进化理论的核心,为我们理解生物进化过程和生物多样性的形成提供了重要的理论基础。

现代生物进化理论的主要内容

a( 40%)

p表示基因A的频率,q表示基因a的频率 p+q = 1

(p+q )2=p2+2pq+q2 = 1

AA= p2 Aa= 2pq aa=q2

整理课件

9

已知人眼中的褐色(A)对蓝色(a)是显性。在一个 有30000人的人群中,蓝眼人有3600人,褐眼的有 26400人,其中纯合体有12000人。那么,在这个人群

C B、36% 64%;

D、92% 8%;

据调查得知,某小学的学生中基因型的比率为:

XBXB 44% XBXb 5% XbXb 1% XBY 43% XbY 7%

则Xb的基因频率是

A、13.2%

B、5%

C、14%

D D、9.3%

人类的苯丙酮尿症是代谢疾病,由隐性基因控制。如果群

体的发病率是1/10000,表现型正常的个体与苯丙酮尿症

20

地理隔离

分布在不同自然区域的种群,由于 高山、河流、沙漠等地理上的障碍, 使彼此间无法相遇而不能发生基因 交流。

整理课件

21

例:东北虎与华南虎

东北虎和华南

虎分别生活在我国 的东北地区和华南 地区,这两个地区 之间的辽阔地带就 起到了地理隔离的 作用。经过长期的 地理隔离,这两个 种群之间产生了明 显的差异,成为两 个不同的虎亚种。

整理课件

31

生物进化与无机环境变化的关系

例: 生物的新陈代

谢类型由原始异养 厌氧→自养厌氧→ 自养需氧。

整理课件

32

生物多样性的形成

地球上所有的植物、动物和微生物,它 们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系 统,共同构成了生物多样性。

生物多样性

基因多样性 物种多样性 生态系统多样性

现代生物进化理论的主要内容

现代生物进化理论的主要内容

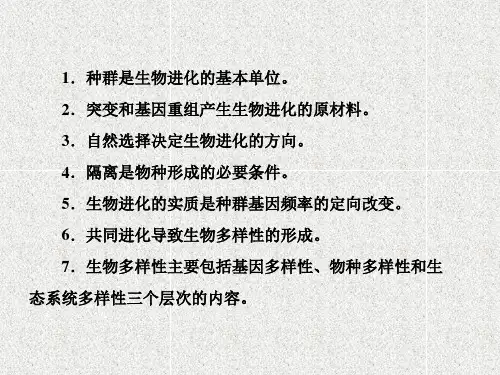

种群是生物进化的基本单位,突变和基因重组是产生进化的原材料,自然选择决定生物进化的方向,隔离导致新物种的形成,不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

主要内容

①种群是生物进化的基本单位:生物进化的实质在于种群基因频率的改变。

②突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成的三个基本环节:通过它们的综合作用:种群产生分化:并最终导致新物种的形成。

③突变和基因重组产生生物进化的原材料。

④自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向。

⑤隔离是新物种形成的必要条件。

根据现代生物进化理论,下列说法正确的是()

A.自然选择决定了生物变异和进化的方向

B.生物进化的实质是种群基因型频率的定向改变

C.两个种群间的生殖隔离一旦形成,这两个种群就属于两个物种

D.生物多样性的形成就是新的物种不断形成的过程

答案:C

A、自然选择是定向的,决定了生物进化的方向,但生物的变异是不定向的,A错误;

B、生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,B错误;

C、生殖隔离是新物种形成的标志,C正确;

D、生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,D错误。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三章第三节光合作用教案(四)教学目标1.使学生了解叶绿体的结构以及其中的光合色素,理解其中的色素与光合作用的关系;理解光合作用的光反应和暗反应的基本过程和相互关系;理解光合作用的生理意义以及在生物界中和对人类生产生活的意义。

2.让学生初步学会提取、分离叶绿体中色素的方法和技能;通过引导学生分析光反应和暗反应的过程,概括物质和能量转化的本质,培养学生分析概括的能力。

3.通过光合作用的意义的教学,使学生在理解绿色植物在维持环境稳定中的作用,理解光合作用产物对人的生活和生产的意义。

在此基础上,增强学生关心爱护绿色植物,关心发展农业的意识从而对学生进行生命科学价值观的教育。

重点、难点分析1.叶绿体的结构特点以及其中的光合色素的种类和作用,是本课题教学的重点之一。

因为:(1)叶绿体是光合作用的结构基础,且这种结构和成分与其光合作用具有一定的适应关系。

如,叶绿体中色素的种类及其吸收光谱,色素在片层上的分布、基粒片层的垛叠形式、基粒和基质的关系等,都利于光合作用的进行。

学生清楚地知道这些结构和成分,才能顺利地理解光合作用的光反应和暗反应发生的场所。

(2)在第一章细胞部分,学生接触了叶绿体色素种类的知识,另外学生在生活中也经常看到或听到过有关叶绿素和胡萝卜素的知识,但没有提取和实际看到过各种叶绿体中的色素。

因此学生对亲自从叶片中提取和分离叶绿体色素具有浓厚的兴趣和渴望。

做好叶绿体中色素的提取和分离实验,不但可使学生学会有关方法,还可以激发学生学习生物学的兴趣,加深对有关知识的认识。

2.光合作用的过程的内容,是教学的又一重点。

因为:(1)光合作用过程是本课题的核心内容。

学生只有认识了光合作用的光反应和暗反应的过程,才能理解从光能、ATP分子中活跃的化学能到糖类等有机物分子中的稳定的化学能这一能量转移过程,掌握光合作用的能量和物质变化的本质。

使学生对光合作用的认识水平,在初中的基础上前进一步。

(2)学生只有知道光合过程的各个环节,才能理解内外因素对光合作用的影响,才能进一步研究如何提高光合效率的途径,提高农业产量的技术。

因此,学习光合作用的过程,是深入联系生产实际的理论基础。

3.光合作用的意义,也是教学的重点。

因为:(1)通过光合作用的意义的教学,可使学生理解,当今世界面临的粮食、化石能源、环境污染等重大问题的解决与研究光合作用的关系。

知道人类需要的农产品,归根结底要靠光合作用去生产。

农业生产和科学研究,应该把培育高光合效率的农作物品种,发明提高农作物充分利用光能的时间、空间的技术等途径作为研究方向。

知道增加植被面积和质量,是改善环境的有效途径等。

这些,是学生必备的科学素养。

因此,光合作用的意义,是培养学生关心生物科学及其发展,关心社会问题的解决等意识的好材料,应充分重视。

(2)从生物界看,光合作用是最基本的物质代谢和能量代谢。

光合作用制造的有机物,不仅供绿色植物本身利用,也是地球上绝大多数生物体中有机物的来源,是生态系统中的生产者。

这些,是学生学习呼吸作用、生态系统等内容的基础。

4.光合作用中的物质和能量变化,是教学的难点。

因为,学生对有关的物理和化学知识不熟悉,特别是有机化学知识,高二第一学期多数学校未学习到。

对光合作用中的光能到电能、电能到不稳定的化学能、从不稳定的化学能到稳定的化学能的转变的必要性的理解,对暗反应中的二氧化碳的固定、三碳酸的还原等的必要性的理解都有一定的难度。

教学过程设计一、本课题的参考课时为二课时。

二、第一课时:1.教学过程的设计思路:2.关于教学过程的说明:(1)本节教学课题的引入,可有多种不同的形式。

一种是通过绿色植物的水分和矿质代谢引到有机物和能量代谢。

如,绿色植物在生活中,除了要从环境中吸收水分和二氧化碳,以及矿质元素离子等无机营养外,还需要有机物,如糖类、脂类、蛋白质等。

这些有机物是从哪里得到的呢?怎样制造的?由此引出课题。

接着介绍能说明光合作用的场所是叶绿体的有关实验,引入对叶绿体的分析,如德国科学家恩吉尔曼用水绵进行光合作用的实验。

也可以从光合作用的意义或光合作用的发现过程,引入本课题和光合作用的场所的研究。

提出:为什么光合作用能在叶绿体中进行?这与叶绿体内特有的成分和结构有关。

引入本节课的学习内容。

(2)通过提问,复习叶绿体的亚显微结构,用板图或挂图显示出叶绿体的外膜、内膜、基质、基质片层和基粒等结构及成分。

附图不仅可以强化学生对叶绿体结构的认识,也可使学生直观地认识色素和酶的存在部位。

在此,教师应特别指出,光合作用所以能在叶绿体中进行,一是由于其中含有催化光合作用的酶系,这些酶分布在叶绿体的基质中和片层的薄膜上;二是在基粒片层的薄膜上,有吸收转化光能的色素。

由此引出色素的提取和分离实验。

(3)关于叶绿体中色素的提取和分离的学生实验:①本节课内容多时间紧,课前要做好实验准备。

可把叶片称好后,分发给学生,免去学生称量的过程。

②在学生进行色素提取实验前,教师应对实验原理给予简要说明。

如,根据叶绿体中的色素,在有机溶剂(乙醇、丙酮等)中溶解的特性,用丙酮可将色素从叶片中提取出来;叶绿素在酸性条件下,其中的镁可被氢离子取代,使叶绿素成为褐色的去镁叶绿素。

在研钵内加入少许的碳酸钙,可中和细胞液中的有机酸。

③提醒学生,整个提取的操作过程,速度要快。

减少丙酮的挥发,减轻对教室环境的污染。

为减少丙酮的污染和节省时间,可简化该实验。

如,教师在实验前,选取新鲜绿色的叶片(菠菜叶、菜豆叶等),烘干后磨成粉末状,分别装入小试管中(约占试管的五分之一),然后分发给学生。

实验开始,学生直接量取丙酮,倒入小试管中(约至试管的五分之三)。

轻轻振荡后,过滤即得叶绿体色素滤液。

对研磨叶片的过程简单介绍即可。

④关于色素的分离。

为节省时间,教师在实验前,把滤纸条制备好。

对操作过程不必过多解释,先让学生按教材要求进行操作。

但要提醒学生在划滤液线时,多重复几次(5~6次),所划的细线,应呈深绿色。

待学生按教材要求完成实验操作后,在等待层析结果的过程中,教师与学生讨论实验原理和操作要求。

关于层析原理,应使学生清楚:不同的色素,在层析液中的溶解度不同以及在滤纸上的吸附力不同,故在滤纸上的运动快慢不同,使不同色素分离开。

层析法是分离混合物的常用方法之一。

关于操作要求,可提出以下问题讨论:滤液细线为什么细一些、齐一些好?为什么不要让层析液没及滤纸上的滤液细线?⑤结果观察。

在学生观察的基础上,总结并板书(如图)。

在此,教师应指出,在通常情况下,叶绿素的含量是类胡萝卜素的4倍,因此,在春夏季节我们所见到的叶子通常是绿色。

⑥关于色素吸收光谱特点。

教师可演示叶绿体的色素吸收光谱的现象。

方法是:用红、橙黄、绿、蓝紫色的薄膜,分别遮住同一光源。

把盛有叶绿体的色素提取液的试管,分别放在红、橙黄、绿、蓝紫色光前,让学生观察这些光透过色素提取液的情况。

可明显地看到,红和蓝紫色光透过的较少(暗),橙黄和绿色光透过的较多(亮)。

引导学生分析这些现象,得出叶绿体中的色素,主要吸收红光和蓝紫光。

在此基础上,教师再介绍,人们用更加精密的仪器测定得知,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。

并板书(如图2-9)。

(4)在分析叶绿体中色素的种类和吸收光谱的特性后,回过头再进一步分析,叶绿体的成分和结构特点与光合作用的关系。

如,叶绿体内的片层薄膜,垛叠成基粒,每个基粒由10~100个片层结构组成,可增大叶绿体内的膜表面,扩大色素的附着面,有利于提高光能的利用效率;又如,与光合作用有关的各种酶集中分布于叶绿体中,有利于光合反应高效地进行等。

使学生理解生物的结构与功能相统一的特点。

三、第二课时:1.教学过程的设计思路:2.关于教学过程的说明:(1)开始可以提问复习上节课的内容。

如,为什么在叶绿体中能发生光合作用?(引导学生回答出:叶绿体中分布有光合作用有关的酶、色素种类)这些酶和色素分布在叶绿体的什么部位?(使学生回答出:酶分布在片层薄膜上和基质中、色素分布在基粒片层薄膜上。

)(2)在复习的基础上,提问学生光合作用的反应式(如果学生不能完整答出,教师要给予提示),并板书。

接着指出,该反应式概括了光合作用的条件、原料和产物。

在叶绿体中,是怎样利用二氧化碳和水合成有机物的?引出光合作用的过程。

(3)关于光反应的过程,可以教师讲解为主。

边讲解边板图(如图2-10)。

说清以下几点:①光合作用是从叶绿体色素吸收光能启动的。

色素吸收光能传递给部分叶绿素a,叶绿素a接受一定量的光能后,迅速射出一个高能电子(光能转变为电能),此时该叶绿素分子被激发,出现电子亏缺,并形成强烈的夺得电子的能力,导致水分子分解成O2和H+,使该色素分子得到电子。

②射出的高能电子,经过一系列的传递,最终与H+一起被某种受体接受(可如图2-10表示)。

在传递过程中,释放能量并把ADP和Pi转变成ATP。

这样就把电能转变成化学能储存在ATP中。

从叶绿体的色素吸收光能开始到此,依赖于光能的推动,因此,把上述反应称为光反应。

③概括光反应。

把水分解为O2、[H];把光能转变成活跃的化学能贮存在ATP中。

光反应在叶绿体内基粒片层的薄膜上进行。

(板书)④如果有时间,教师可介绍有关证明光合作用释放的氧来自水的实验。

如,美国科学家鲁宾和卡门用氧的同位素18O,标记H2O和CO2,使它们分别成为H218O和C18O2,然后向一组植物提供H218O和CO2;向另一组植物提供H2O和C18O2。

在相同的条件下,植物进行光合作用,并对其产生的氧气进行分析。

发现前者释放的氧气中的氧全是18O2,后者释放的氧气中的氧都是O2。

证明,光合作用释放的氧全是来自水。

接着教师指出,光反应产生的[H]和ATP是非常活跃的,在叶绿体中不能大量积累,它们具有很强的还原能力,推动光合作用的下一步的进行。

由此,引出暗反应。

(4)关于暗反应的过程,可以从CO2的利用入手,逐步分析其固定、还原、五碳化合物的再生以及光合产物形成过程。

如果学生条件较好,可以通过介绍卡尔文的实验,讨论暗反应的过程。

在讨论中注意讲解以下几点:①边讲边板图(如图),和光反应过程的图解联系成整体图,帮助学生直观地理解这一过程。

②CO2的固定是在酶的作用下,将叶片吸收或自身呼吸释放的一分子CO2,首先和五碳化合物(二磷酸核酮糖)结合,再分解为两分子的三碳化物(磷酸甘油酸),这样气体CO2被固定。

③还原过程,是三碳化合物在ATP供能和加氢的情况下,变成三碳糖的过程。

在此过程中,原属CO2中的C进入糖的分子中,并把活跃的、不稳定的化学能转变为稳定的化学能贮存在糖分子中。

④两个三碳糖经过一系列的复杂的变化,一部分再形成五碳化合物补充原消耗的五碳化合物,一部分最终形成葡萄糖等有机物。

⑤概括暗反应。

暗反应是在叶绿体的基质中,需要多种酶催化进行的;在光反应产生的[H]和ATP的推动下,把CO2还原成有机物并把活跃的化学能转变为稳定的化学能贮存在有机物中。