地震液化

液化现象对土木工程的影响与防控

液化现象对土木工程的影响与防控概述:液化是一种土壤失去固结性质而变成液态的现象,通常发生在含水饱和且颗粒较细的沉积物中。

在地震过程中,液化现象可能会发生,给土木工程带来诸多不利影响。

本文将探讨液化现象对土木工程的影响以及如何有效地进行防控。

一、液化现象对土木工程的直接影响1. 地基沉降:液化发生后,土壤变得流动,使土地表面发生沉降。

这种地基沉降对建筑物和基础设施造成了直接的损坏和不稳定性。

2. 地震波放大:液化现象会放大地震波的传播效应,使得地震波在土体中的传播速度加快,引发更严重的结构震动,并可能导致建筑物的倒塌。

3. 地基侧向移动:液化现象还会导致土壤的侧向移动,使建筑物在地震中发生移位或倾斜。

这将损坏基础设施,如桥梁和道路,破坏公共交通和道路安全。

4. 输气管道破裂:液化现象还可能导致地下输气管道的破裂,引发气体泄漏和火灾事故,对公共安全造成极大威胁。

二、液化现象的防控措施1. 地质调查:在进行土木工程项目之前,进行详尽的地质调查是非常重要的。

通过分析土地的地质环境,可以预测潜在的液化风险,并采取相应的防控措施。

2. 基础设计优化:对于土木工程项目,合理的基础设计是防控液化现象的关键。

采用加固基础的方法,如钢筋混凝土桩和挖掘沉井,可以有效地增强土体的抗液化能力。

3. 土体加固:在已有土木工程项目中,进行土体加固也是防控液化现象的有效措施。

采用改良土壤、注浆和振动加固等方法,可以增加土体的抗震能力和固结性。

4. 风险管理与监测:对于可能发生液化的地区,建立风险管理体系和监测网是必不可少的。

定期进行现场检查和监测,对潜在液化风险区域进行及时预警和管理,以保障工程安全。

结语:液化现象对土木工程造成的影响不可小觑,但通过科学的防控措施,可以有效地降低其对工程的破坏性。

在土木工程设计和实施过程中,我们应该充分考虑液化风险,并采取相应的预防和控制措施,以达到可持续发展的目标。

地震后土壤液化的成因及防范措施

地震后土壤液化的成因及防范措施地震是一种自然灾害,经常造成严重的破坏和损失。

其中,地震后的土壤液化是一种十分危险的地质现象。

这种现象的造成对人类的生活和环境造成了严重的威胁。

本文将深入探讨土壤液化的成因及防范措施。

一、土壤液化的成因土壤液化是由于地震产生的地震波引发了土壤局部流动的现象。

地震波是一种横波和纵波的复杂波,通过地表或者其他介质传播并引起地面的震动。

在地质构造复杂的地区,局部的土层易于紊乱,当地震波通过土层时就会造成土层的液化。

土壤液化具有很强的时空性和覆盖范围。

在研究中我们发现,液化现象多发生在河流和城市的深部表土层中。

当地震波发生时,如果土壤处于一个相对静止和泥化的状态,这时一些细粒土会变得非常流动,甚至沉降到更深处,形成液化。

二、土壤液化的防范措施土壤液化的发生对于人类生命安全和环境造成了严重的危害,因此,我们必须采取有效措施来防止这种现象的发生。

1. 土层加固由于土壤液化主要是由于震动形成的,因此如果土壤层本身比较稳定,那么液化的风险就大大降低。

我们可以通过加固土层的方式来达到这个目标。

例如,将一些高质量的岩石铺在土层的上部,以增加稳固性。

此外,还可以采用钢筋混凝土桩等方式增强土层的力量。

2. 土层改良另外一种方法是改良土层。

由于土层的不同,对于每种土质都有特定的改良方法。

例如,对于黏土来说,可以将其地下冻结,从而达到增加稳定性的效果;对于沙质土,可以通过加水稳定。

此外,还可以选择一些高质量的填充材料来加强土层的稳定性。

3. 地基加固地基是指建筑物下方的土层。

由于建筑物的结构和土层之间的联系紧密,因此,建筑物的地基加固也是防止地震液化的重要措施。

例如,可以采用深基础,由于深基础与土壤的内部结构有直接的链接,因此具有很好的加固效果。

总的来说,防止土壤液化是我们避免地震灾害中最重要的工作之一。

目前,在国内外,对于防止土壤液化的研究和探索仍然在继续,相信未来会有更多的高效有效的防止措施出现,能够确保人们的生命安全和物业的保护。

地震导致的区域性沙土液化问题

地震导致的区域性沙土液化问题粒间无内聚力的松散砂体,主要靠粒间摩擦力维持本身的稳定性和承受外力。

当受到振动时,粒间剪力使砂粒间产生滑移,改变排列状态。

如果砂土原处于非紧密排列状态,就会有变为紧密排列状态的趋势,如果砂的孔隙是饱水的,要变密实效需要从孔隙中徘出一部分水,如砂粒很细则整个砂体渗透性不良,瞬时振动变形需要从孔隙中排除的水来不及排出于砂体之外,结果必然使砂体中空隙水压力上升,砂粒之间的有效正应力就随之而降低,当空隙水压力上升到使砂粒间有效正应力降为零时,砂粒就会悬浮于水中,砂土体也就完全丧失了强度和承载能力,这就是砂土液化。

砂土液化引起的破坏主要有以下四种:(1)涌砂;(2)地基失效;(3)滑塌;(4)地面沉降及地面塌陷。

1.地震时砂土液化机制砂土受振动时,每个颗粒都受到其值等于振动加速度与颗粒质量乘积的惯性力的反复作用。

由于颗粒间没有内聚力或内聚力很小,在惯性力周期性反复作用下,各颗粒就都处于运动状态,它们之间必然产生相互错动并调整其相互位置,以便降低其总势能最终达到最稳定状态。

如振动前砂体处于紧密排列状态,经震动后砂粒的排列和砂体的孔限度不会有很大变化,如振动前砂土处于疏松排列状态,则每个颗粒都具有比紧密排列高得多的势能,在振动加速度的反复荷载作用下,必然逐步加密,以期最终成为最稳定的紧密状态。

如果砂土位于地下水位以上的包气带中,由于空气可压缩又易于排出,通过气体的迅速排出立即可以完成这种调整与变密过程,此时只有砂土体积缩小而出现的“覆陷”现象,不会液化。

如果砂土位于地下水位以下的饱水带,情况就完全不同,此时要变密就必须排水。

地层的振动频率大约为1-2周/秒,在这种急速变化的周期性荷载作用下,伴随每一次振动周期产生的孔隙度瞬时减小都要求排挤出一些水,如砂的渗透性不良,排水不通畅,则前一周期的排水尚未完成,下一周期的孔隙度再减小又产生了。

应排除的水不能排出,而水又是不可压缩的,所以孔隙水必然承受由孔隙度减小而产生的挤压力,于是就产生了剩余孔隙水压力或超孔隙水压力。

地震液化判定

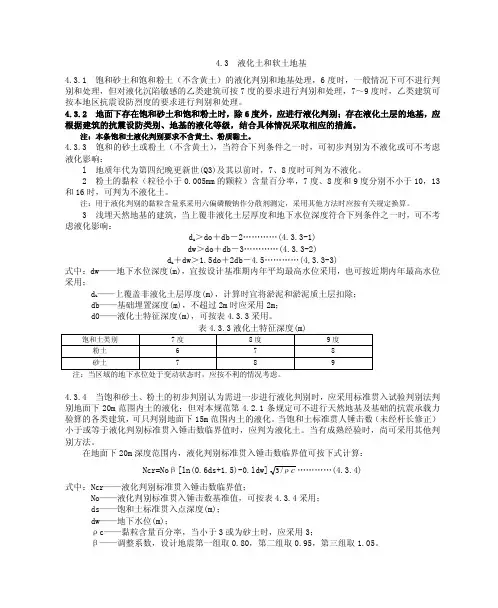

4.3 液化土和软土地基4.3.1 饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)的液化判别和地基处理,6度时,一般情况下可不进行判别和处理,但对液化沉陷敏感的乙类建筑可按7度的要求进行判别和处理,7~9度时,乙类建筑可按本地区抗震设防烈度的要求进行判别和处理。

4.3.2 地面下存在饱和砂土和饱和粉土时,除6度外,应进行液化判别;存在液化土层的地基,应根据建筑的抗震设防类别、地基的液化等级,结合具体情况采取相应的措施。

注:本条饱和土液化判别要求不含黄土、粉质黏土。

4.3.3 饱和的砂土或粉土(不含黄土),当符合下列条件之一时,可初步判别为不液化或可不考虑液化影响:l 地质年代为第四纪晚更新世(Q3)及其以前时,7、8度时可判为不液化。

2 粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率,7度、8度和9度分别不小于10,13和16时,可判为不液化土。

注:用于液化判别的黏粒含量系采用六偏磷酸钠作分散剂测定,采用其他方法时应按有关规定换算。

3 浅埋天然地基的建筑,当上覆非液化土层厚度和地下水位深度符合下列条件之一时,可不考虑液化影响:>do+db-2…………(4.3.3-1)dudw>do+db-3…………(4.3.3-2)+dw>1.5do+2db-4.5…………(4,3.3-3)du式中:dw——地下水位深度(m),宜按设计基准期内年平均最高水位采用,也可按近期内年最高水位采用;d——上覆盖非液化土层厚度(m),计算时宜将淤泥和淤泥质土层扣除;udb——基础埋置深度(m),不超过2m时应采用2m;d0——液化土特征深度(m),可按表4.3.3采用。

注:当区域的地下水位处于变动状态时,应按不利的情况考虑。

4.3.4 当饱和砂土、粉土的初步判别认为需进一步进行液化判别时,应采用标准贯入试验判别法判别地面下20m范围内土的液化;但对本规范第4.2.1条规定可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的各类建筑,可只判别地面下15m范围内土的液化。

地震作用下土的液化评述分解

地震力作用下影响饱和砂土液化的因素

• 颗粒特征: 反映土的颗粒特征的物理指标, 我们主要采用 平均粒径d50 , 不均匀系数Cμ ,以及粘粒含量Mc。 实验室 的研究和现场观察证明: 平均粒径越大, 不均匀系数越高, 粘粒含量增加, 土的抗液化能力越高。 • 土的密度特征: 一般用相对密度来衡量. 对同一种砂土而 言, 相对密度越低, 越易液化; 反之, 越不易液化. 松砂 在振动中, 体积易于压缩( 剪缩) , 孔隙水压力上升快, 故较密砂易液化。 • 土的起始应力条件: 土的起始应力条件显著地影响着土的 抗液化能力. 在侧限实验条件下, 应力状态常用覆盖有效 压力σ 表示。σ 越大, 土的抗液化能力越强。 • 地震情况: 主要指地震的振幅、频率、持续时间等. 实验 表明, 振幅越大、频率越高、持续时间越长,砂土越易液 化。

地震作用下土的液化评述

液化---饱和松散的砂 ( 粉) 土在地震、动 荷载作用下,受到强 烈振动而丧失抗剪强 度,使砂粒处于悬浮 状态,致使地基失效 的作用或现象。

历史上的几次大地震留给我们的记忆是悲惨的。在地 震发生过程中土壤液化造成了触目惊心的灾害:1976年唐 山地震引起陡河、滦河、蓟运河、海河故道及月牙河等河 岸滑移、地裂、喷砂, 造成唐山胜利桥、越河桥、汉沽桥 等公路和铁路桥长度缩短、桥台倾斜、桥墩折断落梁、河 道变窄, 天津毛巾厂、天津钢厂等单位数十栋房屋被拉断、 倒塌或开裂; 1995年的神户大地震, 由于液化导致了城市 道路坍塌, 河、海岸岸坡滑移, 房屋倾倒, 神户港的许多 重力式码头和邻近的人工岛挡土墙遭到了严重的破坏。 1999年的土耳其地震中, Adapazari市的地面遭到严重的 破坏, 四个中心市区超过1200幢建筑倒塌或是严重破坏, 数百栋结构物翘起或是陷入地下, 其部分归因于土壤液化。 这些由于液化造成的灾害促使人们去研究土壤的液化问题。

地震砂土液化的判定方法

地震砂土液化的判定方法

1. 观察地表啊!你想想,如果地震后地面突然像变成了一锅粥一样,砂土和水混在一起,到处流淌,那不是砂土液化了还能是什么呀!就好比做蛋糕时,面糊稀了到处淌一样。

比如那次我们在海边看到的场景,地面就是这种情况啊!

2. 看看建筑物的沉降情况呀!要是房子莫名其妙地往下陷,出现倾斜或不均匀沉降,那很有可能是砂土液化在捣鬼呢!这就像人站不稳要摔倒一样明显嘛!我记得隔壁小区那次地震后就有几栋楼出现了这样的情况。

3. 注意地下水位的变化嘛!要是地震后地下水位突然上升很多,变得异常,那可要小心砂土液化哦!这就如同河水突然涨起来一样惊人。

我们村那次地震后就出现了这种情况呢!

4. 听听有没有异常的声响呀!如果有那种咕噜咕噜像冒泡一样的声音从地下传来,很可能就是砂土液化的信号啦!就好像开水烧开了咕嘟咕嘟响一样。

上次在工地就听到了类似的声音。

5. 检查一下基础设施嘛!比如地下管道啊,如果它们扭曲变形甚至破裂了,那极有可能是砂土液化导致的呀!这不就和我们玩的橡皮泥被揉变形了一个道理嘛!记得有个地方地震后水管就是这样破的。

6. 多留意地面有没有喷砂冒水的现象呀!要是突然有砂和水从地下喷出来,那肯定是砂土液化在搞鬼啦!就好像火山喷发一样让人惊讶。

那次地震后在公园里就看到了这样让人震惊的场面。

总之,通过这些方法去判断砂土液化准没错!要仔细观察、用心留意呀!。

地震液化不同判别方法的比较

地震液化不同判别方法的比较摘要:本文通过通过某工程采用三种不同规范得出的液化判别的结果进行了对比分析,总结出三种抗震规范在进行液化判别式的差异,同时对目前不同的液化判别方法的优缺点进行了论述。

关键字:地震;液化;孔隙水压力;总应力;有效应力;标准贯入试验;抗震设防烈度;概率1砂土液化的概念液化是指饱和砂土或粉土,在周期地震荷载作用下,由于排水通道不畅,形成的孔隙水压力或超孔隙水压力不能及时消散,当土体内的孔隙水压力达到土中上覆总压力时,有效压力趋于零,土颗粒处于悬浮状态,土体会完全丧失抗剪强度和承载能力,变成象液体一样的状态,这种现象成为液化现象。

砂土液化表示在静应力或周期应力作用下产生并保持很高的孔隙水压力,是有效应力降低到一个很小的数值,导致土体在很低的,不变的残余抗剪强度或没有残余抗剪强度的情况下发生连续的变形。

砂土液化液化可用有效应力原理解释,即下式的表达方式:σ=σ′+μ式中:σ—土中总应力;σ′—土中的有效应力;μ—土中的孔隙水压力一般情况下,土体中的总应力是不变的,当在周期性振动荷载(一般为地震荷载)的作用下,孔隙水压力增大,有效应力减少,而土体中的抗剪强度τ=(σ-μ)tgφ(无粘性土);当(σ-μ)趋于零即土体中的总应力等于孔隙水压力时,抗剪强度亦趋于零,即发生饱和土体液化现象。

就液化机制而言,饱和砂土液化可分为两种类型。

一种是渗透液化,即向上渗透的水流当其水力梯度大于土的浮重度时,使土处于悬浮状态。

发生渗透液化的必要条件是由向上的水流流动。

另一种是剪切液化,即在剪切力作用下砂土体积发生压缩,使其孔隙水压力升高到静有效应力,抗剪强度丧失,象液体那样不再能抵抗剪切作用。

这里所说的剪切作用可以是静剪力作用,也可以是动剪力作用。

一般说,象地震、爆炸等应起的剪切作用历时都很短。

例如,地震的历时也就是几十秒。

在这样短的时间内,排水作用是很小的。

因此,地震时饱和砂土液化常被认为是在不排水条件下发生的。

地震作用下土的液化评述

tan

试验和计算都证明, 在有建筑物的情况下, 由于基础 附加应力的作用, 其液化势的分布, 与一维水平层的自由 场情况是不同的。直接位于基础下的土, 由于附加应力的 抑制而较难液化; 位于基础外侧的浅层土最易液化。以同 一标高的不同水平位置相比, 液化难易程度的次序是, 基 础外侧最先液化, 自由场次之, 基础下最晚。据陈克景、 刘忠珊的研究, 在达到极限平衡状态时, 基础下土的孔压 比最大值一般在0.5以下, 基础两侧为0.8-1.0,自由场不 大于0.8。因此,液化地基的破坏是由于基础外侧土首先软 化和液化, 中间土失去侧向支承力的结果。具体地说,基 础两侧土软化后, 土中附加应力重分布, 基础下的土应力 增加; 两侧土液化后附加应力完全集中在基础下的土上, 基础下的土自身软化, 又失去两则土的支承. 导致失稳和 大量沉陷。

地震力作用下影响饱和砂土液化的因素

• 颗粒特征: 反映土的颗粒特征的物理指标, 我们主要采用 平均粒径d50 , 不均匀系数Cμ ,以及粘粒含量Mc。 实验室 的研究和现场观察证明: 平均粒径越大, 不均匀系数越高, 粘粒含量增加, 土的抗液化能力越高。 • 土的密度特征: 一般用相对密度来衡量. 对同一种砂土而 言, 相对密度越低, 越易液化; 反之, 越不易液化. 松砂 在振动中, 体积易于压缩( 剪缩) , 孔隙水压力上升快, 故较密砂易液化。 • 土的起始应力条件: 土的起始应力条件显著地影响着土的 抗液化能力. 在侧限实验条件下, 应力状态常用覆盖有效 压力σ 表示。σ 越大, 土的抗液化能力越强。 • 地震情况: 主要指地震的振幅、频率、持续时间等. 实验 表明, 振幅越大、频率越高、持续时间越长,砂土越易液 化。

以上论述可以得到以下几点重要结论; (1) 在最大孔压比达到液化之前, 地基即已产生可观的沉 陷, 故孔压比不宜大于0.6-0.7 ; (2) 基础外侧比自由场更易液化; (3) 宽度大的基础有利于抗震; (4) 地震时可液化的土不应直接作为基础的持力层。

地震液化的现象、机理

地震液化的现象、机理地震液化是指在地震作用下,土壤失去了原有的强度和刚度,变成了类似液体的状态。

这种现象在地震灾害中经常发生,给人们的生命和财产造成了巨大的损失。

地震液化的机理非常复杂,主要涉及土壤力学、地震工程、水文地质等多个学科的知识。

在地震液化的研究中,科学家们通过实地观测、室内试验以及数值模拟等手段,逐渐揭示了地震液化的发生机理。

地震液化的现象主要包括土壤失稳、地基沉降、建筑物倾斜甚至倒塌等。

当地震波传播到地下时,会导致土壤中的孔隙水压力剧烈增加,从而使土壤失去了原有的支撑力和抗剪强度。

特别是在含水层较深的地区,地震波会引起孔隙水压力的快速上升,导致土壤的液化现象更为显著。

一旦土壤发生液化,原本坚固的地基就会变得松软无力,建筑物可能会出现沉降、倾斜甚至倒塌的情况。

地震液化的机理主要包括孔隙水压力效应、土体结构破坏以及动力荷载作用等方面。

首先,孔隙水压力效应是指地震波传播引起土壤孔隙水压力急剧上升,从而减小了土体的有效应力,使得土壤失去了原有的抗剪强度。

其次,土体结构破坏是指在地震波作用下,土壤颗粒之间的联系受到破坏,导致土体内部结构发生变化,从而引起土壤的液化现象。

最后,动力荷载作用是指地震波传播引起的地震动力荷载对土壤产生的影响,包括水平荷载和竖向荷载等。

在地震液化的研究中,科学家们通过实验室试验和数值模拟等手段,逐渐揭示了地震液化的机理。

通过模拟地震波作用下土壤内部应力、孔隙水压力以及变形等参数的变化情况,可以更加深入地理解地震液化的发生机理。

此外,科学家们还通过实地观测和调查研究,积累了大量的地震液化案例和数据,为进一步研究提供了重要的支持。

针对地震液化现象和机理的研究,科学家们提出了一系列防治措施和工程对策。

首先是在工程设计中加强对地震液化地区的认识和评估,采取相应的加固措施,提高建筑物和基础设施的抗震能力。

其次是加强对地下水文地质条件的监测和预警,及时发现并应对潜在的液化风险。

岩土工程地震液化灾害防治

岩土工程地震液化灾害防治地震液化是在地震作用下,土壤发生液化现象,导致土体失去承载力和抗侧向力的一种地质灾害。

岩土工程地震液化灾害防治是保障地震灾害安全、维护城市乃至国家的重要任务。

本文将从地震液化的原因、灾害特点以及防治措施等方面进行探讨。

一、地震液化原因地震液化主要由以下几个方面因素导致:1.土壤含水量高:高含水量使土壤内的颗粒间结合力降低,易造成液化。

2.土壤颗粒流体化特性:土壤颗粒流体特性会根据土壤类型的不同发生变化,受到地震作用时的动力变形较大,顺应了地震动能的传递,导致液化现象。

3.孔隙水压上升:地震引起土壤的动应力增加,使孔隙水压升高,进一步削弱土体的抗剪强度。

二、地震液化灾害特点地震液化灾害主要表现为以下特点:1.土层稳定性降低:土层失去了原有的抗剪强度,容易发生沉降、倾斜、侧向移动等问题,影响工程建设和人们的生命财产安全。

2.建筑物破坏:地震液化使得地下室地基失去原有的承重能力,会导致建筑物倒塌和结构破坏等问题。

3.地下管线问题:液化导致地下管线弯曲、移位甚至破裂,引发危险物质泄露、供水中断等后果。

4.土地沉降问题:地震液化会导致土壤沉降,直接影响道路、铁路等基础设施的使用,给城市带来不可估量的经济损失。

三、地震液化灾害防治措施为了有效避免和减轻地震液化带来的灾害,需要采取一系列的防治措施:1.地质勘察:在规划和设计岩土工程项目时,要进行详细的地质勘察和水文地质勘察,全面了解区域的地质情况,尤其是液化潜势分区情况。

2.改良土壤工程:通过物理、化学和生物等手段来改良土壤特性,提高土壤的抗液化能力。

常见的改良方法包括振动加固、预压加固、注浆灌浆等。

3.加固建筑物:对存在液化危险的建筑物进行加固处理,通常采用加固地基、加强结构等方式,提高建筑物的抗震能力。

4.强制管理:在规划和建设过程中,严格按照相关法规和标准进行管理,确保岩土工程的安全可靠性。

同时,对于液化风险较高的区域,可以采取限制建设措施,减少人员和财产的暴露风险。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第五节 强震区场地与地基 4)对地面下15m深度范围内的饱和砂土或饱和粉土,用实 测实测剪切波速vs与临界波速vscr比较进行初步判别:(规范 P645.7.8判别深度的选取) vscr=kc√(ds-0.01ds²)(m/s)

结论:当vs>vscr时,为不液化或不考虑液化影响。若vs<vscr则需 进一步作微观判定。 注意:地震液化“宏观”判别实质上是对区域地震地质条件、 场地条件及地基条件下可能产生的作用进行全面估计。然而应指 出的是,“液化”或“非液化”不能用某个定值标准概括,它是 一个模糊的趋势性概念,当宏观判别认为有液化可能时,应再作 进一步的判断。

第五节 强震区场地与地基

第五节

强震区场地与地基

第五节 强震区场地与地基

一 、地震液化的定义 地震液化是指饱和砂土和粉土在地震时地基失效 (土体抗剪强度降低或消失)的一种震害表现。 地震导致的区域性砂土液化是指宏观液化。平缓的 天然砂土地基在一次地震中是否发生了液化,通常是根 据宏观震害现象来识别的。唯一鉴定标志就是该场地是 否发生了喷水冒砂或液化变形;坡体中是否发生液化滑 移。 二、影响因素 (具体见P164表4-5-13) 主要有三个方面:①土性条件,包括颗粒特性、密 度、渗透性、结构性、压密状态;②地质地貌条件,包 括上覆土层、排水条件、应力历史;③动荷条件,即地 震因素,包括震级、震中距或烈度、持续时间等。

第四章 场地稳定性岩土工程勘察

(三) 地震液化

主要学习内容 1.定义 2.影响因素 3.宏观判别 4.微观判 强震区场地与地基

唐山地震时(1976年7月28日),丰南县东田庄 附近的砂土液化-喷水冒砂现象。

第五节 强震区场地与地基

1964年,日本新潟地震时因 地基液化而使楼房倾倒

第五节 强震区场地与地基

2、地震液化的初判 当饱和砂土或粉土符合下列条件之一时,可初步 判别为不液化或不考虑液化的影响 1)地质年代为第四纪晚更新世(Q3)及其以前 时,≦8度时可判为不液化。 2)粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量 百分率,7、8、9度时,分别不小于10、13、16时, 可判为不液化土 3)浅埋天然地基的建筑,当上覆盖非液化土土 层厚度和地下水位深度符合下列条件之一时,可不考 虑液化的影响: ①du>do+db-2 ②dw>do+db-3 ③du+dw>1.5do+2db-4.5

第五节 强震区场地与地基

第五节 强震区场地与地基

三、液化的宏观判别 1、判别前的准备工作: (规范P645.7.7综合判别) (1)收集和分析区域地震地质条件; (2)应充分研究场地的地层、地形、地貌和地下水条 件; (3)分析研究地基土地质条件; (4)当场地及其附近存在有历史地震液化遗址时,应 分析判别场地液化重复的可能性和液化程度; (5)对于倾斜场地,当大面积液化层层底面倾向河 (湖)心或临空面,且其地面坡度超过2﹪时,应评价 液化引起的土体滑移的可能性。

第五节 强震区场地与地基

四、液化微观判定

(1)标准贯入试验判别法 Ncr=Noβ [ln(0.6ds+1.5)-0.1dw] √3/ρ c N<Ncr→可液化 N≥Ncr→不可液化 (2)静力触探判别法 pscr=pco •α w •α u •α p qscr=qco • α w • α u •α p pso或qso<pscr或qscr →液化土 (3)剪应力对比法——地震剪应力和液化所需的剪应力对比 τ e=0.65R•α max/g•γ •ds τ =Cr•σ ´r•(σ dc/2σ a)N•Dr τ e >τ 可能液化 τ e <τ 不可能液化 凡判别为可液化场地、应按现行国家标准《建筑抗震设计规 范》(GB50011)的规定确定其液化指数和液化等级。